転職は、キャリアにおける重要な転機です。自分に合った企業と出会い、理想のキャリアを築くためには、情報収集のプラットフォームとなる「転職サイト」の活用が不可欠と言えるでしょう。しかし、数多くの転職サイトが存在するため、「どのサイトを選べば良いのか分からない」と悩む方も少なくありません。

この記事では、転職サイトの基本的な知識から、失敗しない選び方のポイント、そして【総合】【年代別】【目的・特徴別】におすすめの転職サイト20選を徹底的に解説します。さらに、転職サイトを最大限に活用するための効果的な使い方や、転職活動を成功に導くための具体的な7つのステップまで、網羅的にご紹介します。

本記事を読めば、あなたに最適な転職サイトが見つかり、自信を持って転職活動の第一歩を踏み出せるはずです。

目次

転職サイトとは

転職を考え始めたとき、多くの人が最初に利用を検討するのが「転職サイト」です。ここでは、転職サイトの基本的な定義から、混同されやすい転職エージェントとの違い、そして利用する上でのメリット・デメリットについて詳しく解説します。これらの基本を理解することで、自分に合った転職活動の方法を見極めることができるようになります。

転職サイトと転職エージェントの違い

転職活動をサポートするサービスとして、転職サイトと転職エージェントは代表的な存在ですが、その役割や特徴は大きく異なります。転職サイトは「求人情報を掲載するプラットフォーム」であり、求職者が自ら情報を探し、応募するのが基本です。一方、転職エージェントは「専門のキャリアアドバイザーが介在し、求職者と企業をマッチングさせるサービス」です。

それぞれの特徴を理解し、自分の状況や希望に合わせて使い分けることが、転職成功への近道となります。

| 項目 | 転職サイト | 転職エージェント |

|---|---|---|

| サービスの主体 | 求職者自身 | キャリアアドバイザー |

| 求人探しの方法 | 自分で検索・応募 | アドバイザーからの紹介 |

| 主な機能 | 求人検索、Web履歴書作成、スカウト機能、応募管理 | キャリア相談、求人紹介、書類添削、面接対策、日程調整、条件交渉 |

| 求人の種類 | 公開求人が中心 | 非公開求人が多い |

| 利用のペース | 自分のペースで進められる | アドバイザーと二人三脚で進める |

| 向いている人 | ・自分のペースで活動したい ・希望する業界・職種が明確 ・多くの求人を比較検討したい |

・キャリア相談をしたい ・書類添削や面接対策を受けたい ・非公開求人に応募したい ・忙しくて時間がない |

転職サイトは、いわば「求人のデパート」です。多種多様な企業の求人が一覧で掲載されており、勤務地や職種、年収、キーワードなどで自由に検索できます。自分のペースで情報収集を進めたい方や、すでに応募したい企業や職種がある程度定まっている方にとっては、非常に効率的なツールです。また、多くの求人を比較検討することで、市場の動向や自身の市場価値を客観的に把握するきっかけにもなります。

対して、転職エージェントは「転職のパーソナルトレーナー」のような存在です。まずキャリアアドバイザーとの面談から始まり、これまでの経験やスキル、今後のキャリアプランなどを詳細にヒアリングします。その内容に基づき、アドバイザーが求職者に合った求人を厳選して紹介してくれます。転職エージェントが扱う求人には、企業の戦略上、公には募集していない「非公開求人」が多く含まれているのが大きな特徴です。さらに、応募書類の添削や模擬面接といった選考対策、面接の日程調整、さらには年収や待遇の条件交渉まで代行してくれるため、転職活動に不安がある方や、現職が忙しく時間がない方にとって心強いパートナーとなります。

どちらか一方だけを利用するのではなく、両者を併用することで、それぞれのメリットを最大限に活用するのがおすすめです。転職サイトで広く情報を集めながら、転職エージェントで専門的なサポートを受けることで、より納得のいく転職を実現しやすくなるでしょう。

転職サイトを利用するメリット・デメリット

転職サイトは手軽で便利なツールですが、利用する際にはメリットとデメリットの両方を理解しておくことが重要です。自分の転職スタイルに合っているかを見極め、デメリットを補う工夫をしながら活用しましょう。

メリット

- 自分のペースで転職活動を進められる

最大のメリットは、時間や場所に縛られず、自分の好きなタイミングで転職活動を進められる点です。通勤中の電車内や、就寝前のわずかな時間でも、スマートフォン一つで求人情報をチェックし、気になる企業に応募できます。誰かに急かされることなく、じっくりと考えながら活動したい人にとって、この自由度は大きな魅力です。 - 膨大な求人情報から比較検討できる

総合型の転職サイトには、数万件から数十万件という膨大な求人情報が掲載されています。多様な業界、職種、規模の企業を横断的に比較検討できるため、これまで知らなかった優良企業や、自分の可能性を広げる新たな仕事に出会えるチャンスが豊富にあります。自身の希望条件を軸に、客観的な視点で企業を評価できるのは、転職サイトならではの利点です。 - 企業からスカウトが届く可能性がある

多くの転職サイトには、職務経歴やスキルを登録しておくと、興味を持った企業や転職エージェントから直接オファーが届く「スカウト機能」があります。自分では探せなかった企業から声がかかったり、自分の市場価値を客観的に知るきっかけになったりします。特に、非公開のポジションや好条件の求人がスカウト経由で届くこともあり、転職活動の選択肢を大きく広げてくれる機能です。 - 利用が無料である

求職者は、基本的にすべての機能を無料で利用できます。転職サイトは、求人を掲載する企業側から掲載料や成功報酬を得るビジネスモデルで成り立っているためです。コストを気にすることなく、複数のサイトに登録して情報収集できるのは、求職者にとって大きなメリットと言えます。

デメリット

- すべての工程を自分で行う必要がある

求人探しから応募、面接の日程調整、条件交渉まで、転職活動に関わるすべてのプロセスを自分自身で管理・実行する必要があります。特に、複数の企業に同時に応募する場合、スケジュール管理が煩雑になりがちです。また、客観的なアドバイスがないため、応募書類の書き方や面接でのアピール方法が適切かどうか、自分で判断しなければならないという難しさもあります。 - 求人の質にばらつきがある

転職サイトには多種多様な求人が掲載されている反面、その質にはばらつきがあります。中には、常に募集をかけている企業や、労働条件が必ずしも良くない求人が含まれている可能性も否定できません。掲載されている情報だけを鵜呑みにせず、企業の口コミサイトや公式サイトなども活用し、多角的に情報を集めて見極める姿勢が重要です。 - 人気の求人は競争率が高くなりがち

好条件の求人や有名企業の求人には、応募が殺到しやすく、競争率が非常に高くなる傾向があります。多くのライバルの中から選ばれるためには、他の応募者と差別化できるような、魅力的な職務経歴書や自己PRが不可欠です。書類選考を通過するだけでも、高いハードルを越えなければならないケースも少なくありません。 - モチベーションの維持が難しい

一人で活動を進めるため、思うように選考が進まなかったり、不採用が続いたりすると、モチベーションを維持するのが難しくなることがあります。転職エージェントのように励ましてくれたり、客観的なアドバイスをくれたりする存在がいないため、自己管理能力が問われます。

これらのデメリットを理解した上で、転職サイトの利便性を活かしつつ、必要に応じて転職エージェントのサポートを組み合わせるなど、戦略的に転職活動を進めていくことが成功の鍵となります。

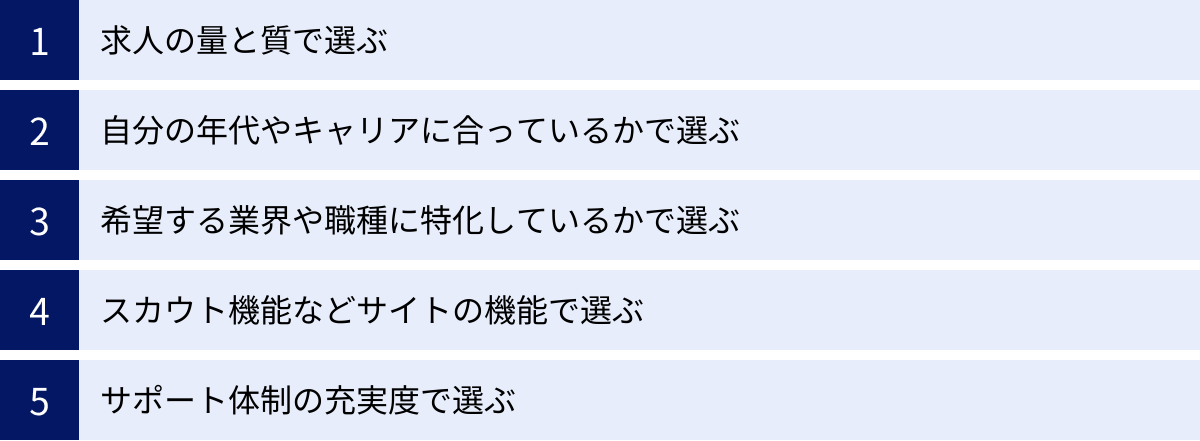

失敗しない転職サイトの選び方5つのポイント

数ある転職サイトの中から、自分に最適な一つを見つけ出すことは、転職活動の成否を分ける重要なステップです。ここでは、転職サイト選びで失敗しないための5つの重要なポイントを解説します。これらの視点を持ってサイトを比較検討することで、効率的かつ効果的な転職活動の基盤を築くことができます。

① 求人の量と質で選ぶ

転職サイトを選ぶ上で最も基本的な指標が「求人の量と質」です。

まず「求人の量」は、選択肢の広さに直結します。求人数が多ければ多いほど、多様な企業や職種に出会える可能性が高まります。特に、キャリアの方向性がまだ固まっていない方や、幅広い選択肢の中からじっくり考えたい方にとっては、求人数の多い総合型転職サイトが有力な候補となるでしょう。各サイトのトップページには、多くの場合、総求人数や新着求人数が掲載されているので、まずこの数字をチェックしてみましょう。

しかし、単に量が多ければ良いというわけではありません。次に重要なのが「求人の質」です。ここで言う質とは、「自分の希望やスキルにマッチした求人がどれだけあるか」を指します。例えば、特定の専門職を目指すのであれば、その職種の求人が豊富に掲載されているかどうかが重要です。また、求人情報の内容が具体的で、仕事内容や求める人物像、企業のビジョンなどが詳細に記載されているかも、質の高い求人を見分けるポイントです。情報が薄い求人は、応募後のミスマッチにつながる可能性があるため注意が必要です。

求人の質を判断するためには、実際にサイトに登録し、自分の希望条件(職種、勤務地、年収など)で検索をかけてみることが最も効果的です。その結果、魅力的だと感じる求人がどれくらいの割合でヒットするかを確認してみましょう。このプロセスを通じて、そのサイトが自分にとって「宝の山」なのか、それとも「情報の海」でしかないのかが見えてきます。

② 自分の年代やキャリアに合っているかで選ぶ

求職者の年代やキャリアフェーズによって、求められる情報やサポートは異なります。そのため、自分の現在の立ち位置に合った転職サイトを選ぶことが非常に重要です。

- 20代(特に第二新卒・若手)

この年代は、ポテンシャルや学習意欲を重視する「未経験歓迎」の求人が豊富なサイトが適しています。キャリアチェンジを視野に入れている方も多いため、多様な職種に触れられる総合型サイトや、若手向けのサポートが手厚いサイトがおすすめです。社会人経験が浅いことを前提とした履歴書・職務経歴書の書き方ガイドや、面接対策コンテンツが充実しているかもチェックポイントです。 - 30代(中堅・マネジメント候補)

即戦力としてのスキルや経験が求められる年代です。これまでのキャリアを活かしたステップアップを目指すケースが多いため、専門性の高い求人や、管理職・リーダー候補の求人が多いサイトが向いています。また、年収アップを目指す方も多いため、ハイクラス向けの求人を扱うサイトも視野に入れると良いでしょう。自身の市場価値を正確に把握するためにも、スカウト機能が充実したサイトの活用が効果的です。 - 40代以上(ベテラン・管理職)

マネジメント経験や高度な専門性が評価される年代です。求人数は20代・30代に比べて少なくなる傾向があるため、ミドル層・ハイクラス層に特化した転職サイトを中心に利用するのが効率的です。経営幹部や事業責任者といったポジションの求人を扱うサイトや、経験豊富なヘッドハンターが在籍するスカウト型のサービスが有力な選択肢となります。自分の経験や実績を正しく評価してくれるプラットフォームを選ぶことが、成功の鍵を握ります。

このように、年代ごとに転職市場での立ち位置や求められるものが変わるため、自分のプロフィールにマッチしたユーザー層をターゲットにしているサイトを選ぶことが、ミスマッチを防ぎ、効率的な活動につながります。

③ 希望する業界や職種に特化しているかで選ぶ

総合型転職サイトと並行して検討したいのが、特定の領域に強みを持つ「特化型転職サイト」です。すでに行きたい業界や就きたい職種が明確な場合、特化型サイトの利用は非常に有効です。

例えば、IT・Web業界を目指すなら、エンジニアやデザイナー向けの求人が集まるサイト、医療業界なら医師や看護師、薬剤師専門のサイト、アパレル業界なら販売員やMD、プレスの求人に特化したサイトなどがあります。

特化型サイトを利用するメリットは、以下の通りです。

- 情報の専門性と深さ: 業界特有の動向や、専門職に求められるスキルセットに関する深い情報が得られます。サイト内のコラムやイベントも、その業界に特化した内容が多く、情報収集に役立ちます。

- 効率的な求人探し: 総合型サイトのように、関係のない求人情報に埋もれることがありません。希望する職種の求人だけを効率的に探すことができます。

- 質の高いマッチング: サイト運営者や登録している企業がその業界に精通しているため、スキルや経験を正しく評価してくれる可能性が高く、質の高いマッチングが期待できます。

一方で、特化型サイトは総合型サイトに比べて求人数が少ない傾向があります。そのため、「まずは総合型サイトで広く情報を集め、方向性が固まったら特化型サイトも併用する」という戦略がおすすめです。この組み合わせにより、選択肢の幅を確保しつつ、専門性の高い情報にもアクセスできるようになります。

④ スカウト機能などサイトの機能で選ぶ

現代の転職サイトにおいて、「スカウト機能」は単なる付加機能ではなく、転職活動の成否を左右する重要な要素となっています。職務経歴書やスキル情報を登録しておくだけで、企業側からアプローチがあるこの機能は、受け身の姿勢でもチャンスを広げられる強力なツールです。

スカウト機能でチェックすべきポイントは以下の通りです。

- スカウトの種類: スカウトには、誰にでも送られる定型文の「オープンオファー」と、あなたの経歴をしっかり読んだ上で送られる個別の「プライベートオファー(プラチナスカウトなど名称は様々)」があります。後者の割合が多いサイトほど、質の高いマッチングが期待できます。

- スカウトの送信元: 誰がスカウトを送ってくるのかも重要です。企業の採用担当者が直接送ってくるタイプと、提携している転職エージェント(ヘッドハンター)が送ってくるタイプがあります。前者はその企業への選考に直結しやすく、後者はより幅広い求人を紹介してもらえる可能性があります。

- 付随する機能: サイトによっては、自分の経歴がどのくらい閲覧されたか、どんなキーワードで検索されているかが分かる分析機能が付いている場合があります。これは、自分の市場価値を客観的に把握し、職務経歴書を改善するための貴重なデータとなります。

スカウト機能以外にも、サイトの使いやすさ(UI/UX)、求人検索の絞り込み条件の細かさ、スマホアプリの有無やその操作性なども、継続的に利用する上では重要な要素です。ストレスなく快適に使えるかどうかも、サイト選びの隠れたポイントと言えるでしょう。

⑤ サポート体制の充実度で選ぶ

転職活動に不安を感じる方や、初めて転職する方にとっては、サイトが提供するサポート体制の充実度も重要な選択基準です。求人情報を掲載するだけでなく、求職者の活動を後押しするコンテンツや機能がどれだけ揃っているかを確認しましょう。

具体的には、以下のようなサポートが挙げられます。

- 応募書類の作成支援: 履歴書や職務経歴書のテンプレート提供や、書き方のノウハウを解説した記事、さらには自動作成ツールなどがあると非常に便利です。

- 面接対策コンテンツ: よくある質問への回答例、逆質問の作り方、Web面接のマナーなど、面接に役立つ情報が豊富に提供されているかを確認します。

- 自己分析ツール: 自分の強みや適性を診断できるツールがあると、キャリアプランを考える上での参考になります。簡単な質問に答えるだけで、向いている職種や仕事のスタイルを提案してくれるものもあります。

- セミナーやイベント: 業界研究セミナーや、企業の採用担当者と直接話せるオンラインイベントなどが開催されているサイトもあります。リアルな情報を得る貴重な機会となります。

これらのサポートは、特に一人で転職活動を進める上で心強い味方となります。サイトに登録する前に、どのようなサポートコンテンツが用意されているかを事前に確認しておくことをおすすめします。

【総合】まず登録したいおすすめ転職サイト5選

転職活動を始めるにあたり、どのサイトから手をつければ良いか迷う方も多いでしょう。ここでは、業界や職種を問わず、幅広い求職者におすすめできる総合力の高い転職サイトを5つ厳選してご紹介します。これらのサイトは、求人数の豊富さ、機能の充実度、知名度の高さから、転職活動の基盤としてまず登録しておくべきと言えます。

| サイト名 | 特徴 | 主なターゲット | 求人数(目安) |

|---|---|---|---|

| リクナビNEXT | 業界最大級の求人数。レジュメ登録で届くスカウト機能が強力。 | 20代〜40代の幅広い層 | 約10万件以上 |

| doda | 転職サイトとエージェントサービスを併用可能。専門スタッフのサポートも受けられる。 | 20代〜30代中心 | 約20万件以上 |

| マイナビ転職 | 20代〜30代の若手・中堅層に強み。各地域の求人も豊富。 | 20代〜30代中心 | 約2万件以上 |

| ビズリーチ | ハイクラス向け。年収1,000万円以上の求人が3分の1以上を占めるスカウト型。 | 30代以上のハイクラス層 | 非公開(スカウト中心) |

| type | ITエンジニアや営業職に強み。首都圏の求人が中心。 | 20代〜30代のIT・営業職 | 約4,000件以上 |

| ※求人数は2024年6月時点の公開求人数を基にした目安であり、変動します。 |

① リクナビNEXT

リクナビNEXTは、株式会社リクルートが運営する、日本最大級の会員数を誇る転職サイトです。その圧倒的な知名度とブランド力から、大手企業からベンチャー企業まで、非常に幅広い業種・職種の求人が掲載されています。転職を考え始めたら、まず登録すべきサイトの筆頭と言えるでしょう。

最大の特徴は、求人数の多さと多様性です。全国各地の求人を網羅しており、地方での転職を考えている方にとっても心強い存在です。また、「未経験者歓迎」の求人も多く、キャリアチェンジを目指す20代の若手層から、経験を活かしたい30代・40代の中堅層まで、あらゆる求職者のニーズに応える求人ラインナップが揃っています。

機能面で特に注目すべきは「スカウト機能」です。職務経歴などを匿名で登録しておくと、あなたの経験やスキルに興味を持った企業や転職エージェントから直接オファーが届きます。中には、書類選考なしで面接が確約される「プライベートオファー」もあり、思わぬ優良企業との出会いにつながる可能性があります。自分の市場価値を測る指標としても活用できるため、登録後は必ずレジュメを充実させておきましょう。

さらに、「グッドポイント診断」という無料の自己分析ツールも提供されています。約30分で自分の強みを5つ客観的に把握できるため、自己PRの作成や面接対策に大いに役立ちます。応募書類に診断結果を添付することも可能です。

(参照:リクナビNEXT公式サイト)

② doda

doda(デューダ)は、パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービスです。dodaの最大の特徴は、一つのサービス内で「転職サイト」と「転職エージェント」の両方の機能を利用できる点にあります。自分で求人を探して応募するだけでなく、希望すればキャリアアドバイザーによる専門的なサポートも受けられるという、ハイブリッドなサービス形態が魅力です。

公開求人数は業界トップクラスで、非常に多くの選択肢の中から自分に合った企業を探せます。特にIT・Web系、営業職、企画・管理系などの職種に強いとされています。サイトの検索機能も使いやすく、詳細な条件で絞り込めるため、効率的な求人探しが可能です。

もし転職活動に不安があれば、エージェントサービスに申し込むことで、キャリアカウンセリング、非公開求人の紹介、応募書類の添削、面接対策、年収交渉の代行など、手厚いサポートを受けられます。「まずは自分で探してみて、行き詰まったらプロに相談する」といった柔軟な使い方ができるのが、他のサイトにはないdodaの強みです。

また、「レジュメビルダー」という職務経歴書を簡単に作成できるツールや、オンラインでキャリアについて学べる「dodaカレッジ」、人気企業の合格診断が受けられるコンテンツなど、転職活動をサポートする独自のサービスも充実しています。

(参照:doda公式サイト)

③ マイナビ転職

マイナビ転職は、株式会社マイナビが運営する転職サイトです。新卒採用の「マイナビ」で培った企業との強固なリレーションを活かし、特に20代〜30代の若手・中堅層の採用に強みを持っています。初めて転職する方や、第二新卒の方にとって、非常に使いやすいサイト設計とサポート体制が整っています。

特徴の一つは、中小企業の優良求人が豊富な点です。全国各地に拠点を持ち、地域に根差した企業とのパイプが太いため、地方でのUターン・Iターン転職を希望する方にもおすすめです。また、サイト内では毎週火曜日と金曜日に求人が更新され、常に新しい情報に触れることができます。

「適性診断」や「スカウトサービス」といった基本的な機能はもちろん、「転職MYコーチ」というサービスでは、キャリアアドバイザーが応募書類の添削や面接対策をサポートしてくれます。また、全国各地で定期的に開催される「転職フェア」は、多くの企業の採用担当者と直接話せる貴重な機会です。オンラインでも開催されており、気軽に参加できるのが魅力です。若手層のキャリア形成を親身にサポートする姿勢が、マイナビ転職の大きな特徴と言えるでしょう。

(参照:マイナビ転職公式サイト)

④ ビズリーチ

ビズリーチは、株式会社ビズリーチが運営する、管理職や専門職、次世代リーダーなどの即戦力・ハイクラス人材に特化した転職サイトです。年収1,000万円以上の求人が3分の1以上を占めるなど、キャリアアップを目指す30代以上のビジネスパーソンから絶大な支持を得ています。

ビズリーチの最大の特徴は、求職者が自ら求人を探すだけでなく、国内外の優秀なヘッドハンターや企業の採用担当者から直接スカウトが届く「スカウト型」のサービスである点です。職務経歴書を登録すると、それを見たヘッドハンターや企業が、あなたの経験にマッチした非公開のポジションを打診してきます。自分では知り得なかったような、重要なポストのオファーが届くことも少なくありません。

利用には有料プラン(プレミアムステージ)と無料プラン(スタンダードステージ)があり、有料プランに登録することで、全てのスカウトの閲覧・返信や、公募されている求人への自由な応募が可能になります。まずは無料プランで登録し、どのようなスカウトが届くかを確認してから、本格的な活動に合わせて有料プランに移行するのが一般的な使い方です。自身の市場価値を最高レベルで試したい、挑戦的なキャリアを築きたいと考える方には必須のプラットフォームです。

(参照:ビズリーチ公式サイト)

⑤ type

typeは、株式会社キャリアデザインセンターが運営する転職サイトで、特にIT・Web業界のエンジニア職や、営業職の求人に強みを持っています。求人の約8割が首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)に集中しているため、このエリアで働きたい方にとっては非常に効率的なサイトです。

エンジニア向けの求人では、言語やフレームワーク、開発環境など、詳細な技術要件で検索できるのが特徴です。また、営業職に関しても、業界や商材、営業スタイルなどで細かく絞り込めるため、ミスマッチの少ない転職が期待できます。

type独自の機能として、「AI求人提案」があります。登録したプロフィールや行動履歴をAIが分析し、自分に合った求人を自動で提案してくれます。自分で検索するだけでは見つけられなかった、思わぬ企業との出会いを創出してくれるかもしれません。

さらに、転職相談や応募書類の添削、面接対策などをマンツーマンでサポートしてくれる「転職エージェントサービス」も無料で併用できます。特定の職種で専門性を高めたい、首都圏でキャリアアップしたいと考える20代〜30代の方におすすめのサイトです。

(参照:type公式サイト)

【年代別】おすすめの転職サイト6選

転職活動の戦略は、年代によって大きく異なります。20代ではポテンシャルが、30代では即戦力性が、40代以上ではマネジメント能力や専門性が問われます。ここでは、各年代の特性に合わせた強みを持つ転職サイトを6つご紹介します。自分のライフステージに合ったサイトを選ぶことで、より効果的な転職活動が可能になります。

① 【20代向け】Re就活

Re就活(リシュウカツ)は、株式会社学情が運営する20代・第二新卒・既卒のための転職サイトです。掲載されている求人のほとんどが「未経験者歓迎」であり、社会人経験が浅い方や、キャリアチェンジを考えている20代にとって、まさに心強い味方となります。

サイトの特徴は、20代の求職者が求める情報が見やすいように工夫されている点です。「残業20時間以内」「年間休日120日以上」「土日祝休み」といった、ワークライフバランスを重視する若者のニーズに応える特集が豊富です。また、Webセミナーや、企業の担当者と直接話せる「転職博」などのイベントも頻繁に開催しており、キャリアについて考える良い機会を提供しています。

「スカウト機能」も充実しており、あなたのポテンシャルに期待する企業からオファーが届きます。職務経歴に自信がない方でも、学生時代の経験や自己PRを丁寧に記述することで、企業側の目に留まる可能性が高まります。キャリアをリスタートさせたい、新しい分野に挑戦したいと考える20代に最適なプラットフォームです。

(参照:Re就活公式サイト)

② 【20代向け】キャリタス就活

キャリタス就活は、株式会社ディスコが運営する就職情報サイトですが、新卒だけでなく、第二新卒や既卒者向けの求人情報も扱っており、20代前半の転職活動にも活用できます。もともと新卒採用市場で強固な基盤を持つため、ポテンシャル採用に積極的な優良企業との出会いが期待できるのが特徴です。

特に、就職活動時に得た知識や経験を活かせる点がメリットです。自己分析ツールや業界・企業研究のコンテンツが充実しており、改めて自分のキャリアを見つめ直す際に役立ちます。また、キャリタス就活が開催する合同企業説明会などのイベントは、様々な業界の企業を一度に知ることができる絶好の機会です。

転職サイトとして特化しているわけではありませんが、新卒採用の延長線上で若手人材を探している企業の求人が見つかる可能性があります。社会人経験が1~3年程度で、改めて基礎から企業選びをしたいと考える第二新卒の方は、情報収集の一環としてチェックしてみる価値があるでしょう。

(参照:キャリタス就活公式サイト)

③ 【30代向け】エン転職

エン転職は、エン・ジャパン株式会社が運営する総合転職サイトです。会員数は1,000万人を超え、幅広い年代に利用されていますが、特にキャリアの転換期を迎える30代のユーザーから高い支持を得ています。

エン転職の最大の特徴は、「正直・詳細な求人情報」にあります。良い点だけでなく、「仕事の厳しさ」「向いていない人」といった、あえてネガティブな情報も正直に記載することで、入社後のミスマッチを防ぐというコンセプトを徹底しています。これにより、求職者は企業のリアルな姿を理解した上で応募を判断できます。

また、面接の様子を事前にレポートする「面接対策レポート」は、エン転職独自の非常に価値あるコンテンツです。実際に取材した担当者が、面接の雰囲気や質問内容、過去の応募者の特徴などを詳細に報告してくれるため、精度の高い面接準備が可能です。即戦力として結果を求められる30代にとって、このような質の高い情報は大きなアドバンテージとなるでしょう。

(参照:エン転職公式サイト)

④ 【30代向け】doda X

doda X(デューダエックス)は、パーソルキャリア株式会社が運営するハイクラス層に特化した転職サービスです。同じ運営会社のdodaが幅広い層をターゲットにしているのに対し、doda Xは年収800万円以上の求人を中心に、企業のコアポジションを担う人材を求めています。

このサービスは、主に2つのアプローチで転職を支援します。一つは、ビズリーチと同様に、ヘッドハンターからのスカウトを待つ「ヘッドハンティングサービス」。経歴を登録しておくと、様々な業界に精通したヘッドハンターが非公開求人を紹介してくれます。

もう一つは、企業から直接スカウトが届く「求人紹介サービス」です。こちらは、企業の採用担当者が直接あなたのレジュメを見てアプローチしてくるため、よりスピーディーな選考が期待できます。キャリアを積み、専門性やマネジメント経験に自信がついてきた30代が、さらなる高みを目指すためのプラットフォームとして最適です。

(参照:doda X公式サイト)

⑤ 【40代以上向け】FROM 40

FROM 40は、株式会社ダトラが運営する40代・50代のミドル・シニア層に特化した転職サイトです。年齢を理由に転職を諦める必要がないよう、経験豊富な人材を積極的に採用したいと考える企業の求人のみを掲載しています。

掲載されている求人は、管理職や専門職、顧問、業務委託など多岐にわたります。これまでのキャリアで培ったマネジメントスキルや専門知識を存分に活かせるポジションが見つかりやすいのが特徴です。求人情報には、企業が40代・50代に期待する役割が具体的に記載されていることが多く、自分の経験とマッチするかを判断しやすくなっています。

サイトの作りもシンプルで分かりやすく、経験豊富な世代がストレスなく利用できるよう配慮されています。40代以上で転職を考えるならば、まず登録しておきたい専門サイトの一つです。年齢不問の求人を探すのではなく、ミドル・シニアを歓迎する企業に的を絞ってアプローチできるため、非常に効率的な転職活動が可能です。

(参照:FROM 40公式サイト)

⑥ 【40代以上向け】ミドルの転職

ミドルの転職は、エン・ジャパン株式会社が運営する、30代・40代のミドル層に特化したスカウト型の転職サイトです。年収1,000万円以上の求人が多数掲載されており、経験豊富なビジネスパーソン向けのハイクラス求人が中心です。

このサイトの大きな特徴は、転職エージェント(ヘッドハンター)からのスカウトに特化している点です。サイトに登録している多くの転職エージェントがあなたの職務経歴書を閲覧し、非公開求人を含む最適なポジションを提案してくれます。様々な業界・職種に精通したプロフェッショナルから客観的な評価やアドバイスを受けられるため、自身の市場価値を再認識する良い機会にもなります。

特にマネジメント経験や高度な専門性を持つ40代以上のユーザーにとって、その価値を正しく評価してくれるエージェントと出会える可能性が高いプラットフォームです。これまでのキャリアを棚卸しし、次のステージでどのような貢献ができるかを明確にした上で登録することで、質の高いスカウトを引き寄せることができるでしょう。

(参照:ミドルの転職公式サイト)

【目的・特徴別】おすすめの転職サイト9選

転職の目的は人それぞれです。「年収を上げたい」「女性が働きやすい環境が良い」「IT業界に挑戦したい」など、具体的な目標がある場合は、その目的に特化した転職サイトを利用するのが成功への近道です。ここでは、9つの異なる目的・特徴別に、強みを持つ転職サイトをご紹介します。

① 【ハイクラス向け】リクルートダイレクトスカウト

リクルートダイレクトスカウトは、株式会社リクルートが運営するハイクラス・エグゼクティブ層向けのヘッドハンティング型転職サービスです。年収800万円~2,000万円クラスの求人が中心で、企業の経営幹部や事業部長、高度専門職といった重要なポジションの案件を多数扱っています。

最大の特徴は、登録されたレジュメを見た優秀なヘッドハンターから直接スカウトが届く点です。求職者は匿名でサービスを利用でき、興味を持ったスカウトにのみ返信すれば良いため、現職に集中しながらでも効率的にキャリアアップの機会を探ることが可能です。

リクルートという強力なブランド力を背景に、多種多様な業界に精通したヘッドハンterが多数登録しており、他では見つからないような非公開求人に出会える可能性が高いのが魅力です。これまでの実績に自信があり、キャリアの頂点を目指したいと考えるビジネスパーソンにとって、必須のツールと言えるでしょう。

(参照:リクルートダイレクトスカウト公式サイト)

② 【ハイクラス向け】JACリクルートメント

JACリクルートメントは、管理職・専門職の転職支援に30年以上の実績を持つ、ハイクラス・ミドルクラスに特化した転職エージェントです。厳密には転職サイトというよりエージェントですが、その専門性の高さからハイクラス転職を目指す上では欠かせない存在です。

特に、外資系企業やグローバル企業の転職に非常に強いことで知られています。世界11カ国に広がる独自のネットワークを活かし、質の高い求人を多数保有しています。各業界・職種に精通したコンサルタントが約1,200名在籍しており、求職者一人ひとりの経歴や志向を深く理解した上で、最適なキャリアプランを提案してくれます。

両面型(一人のコンサルタントが企業と求職者の両方を担当)のサポート体制を採用しているため、企業の文化や求める人物像に関する解像度の高い情報を得られるのも大きな強みです。語学力を活かしたい方や、グローバルな環境でキャリアを築きたい方には、最適なパートナーとなるでしょう。

(参照:JACリクルートメント公式サイト)

③ 【女性向け】type女性の転職エージェント

type女性の転職エージェントは、転職サイト「type」を運営する株式会社キャリアデザインセンターが提供する、女性のキャリア支援に特化した転職エージェントサービスです。長年にわたり女性の転職をサポートしてきた実績があり、女性ならではのキャリアの悩みやライフイベントに寄り添ったカウンセリングに定評があります。

「産休・育休取得実績あり」「残業が少ない」「女性管理職登用実績あり」といった、女性が働きやすい環境の求人を多数保有しています。営業、事務、販売、ITエンジニアなど、幅広い職種の求人を扱っており、正社員だけでなく契約社員や業務委託といった多様な働き方の提案も可能です。

応募書類の添削や面接対策はもちろんのこと、長期的なキャリアプランの相談にも親身に乗ってくれるのが魅力です。結婚や出産といったライフステージの変化を見据えながら、自分らしいキャリアを築いていきたいと考えるすべての女性におすすめのサービスです。

(参照:type女性の転職エージェント公式サイト)

④ 【女性向け】LIBZ

LIBZ(リブズ)は、株式会社LiBが運営する、キャリア女性のための転職・働き方支援サービスです。単なる求人紹介に留まらず、女性がライフイベントとキャリアを両立しながら、しなやかに活躍し続けるための多様な選択肢を提供しています。

特徴的なのは、「リモートワーク」「フレックス」「時短勤務」といった柔軟な働き方が可能な求人を専門に扱っている点です。また、企業の役員やプロジェクトリーダーなどのハイキャリア求人から、キャリアを活かした業務委託案件まで、幅広い選択肢があります。

「LIBZ エキスパート」というサービスでは、ハイスキルな女性と企業を業務委託や副業でマッチングするなど、従来の雇用の形にとらわれない新しい働き方を提案しています。仕事と家庭、プライベートを高いレベルで両立させたいと考える現代のキャリア女性にとって、非常に価値のあるプラットフォームです。

(参照:LIBZ公式サイト)

⑤ 【IT・Web業界向け】Green

Green(グリーン)は、株式会社アトラエが運営するIT・Web業界に特化した成功報酬型の転職サイトです。エンジニア、デザイナー、マーケター、営業など、IT・Web業界のあらゆる職種を網羅しており、スタートアップからメガベンチャー、大手企業まで6,000社以上の求人が掲載されています。

最大の特徴は、企業の採用担当者と直接コミュニケーションが取れる点です。気になる求人があれば「気になる」ボタンを押し、企業側も興味を持てば「会いたい」という連絡が届き、カジュアルな面談からスタートできます。このフランクなやり取りにより、選考前に企業の雰囲気やカルチャーを知ることが可能です。

また、登録したプロフィールを見た企業から直接スカウトが届く機能も活発です。IT業界に特化しているため、技術スタックや開発経験などを詳細に記述することで、自分のスキルを正しく評価してくれる企業と出会いやすくなります。IT・Web業界での転職を考えるなら、まず登録すべき必須サイトの一つです。

(参照:Green公式サイト)

⑥ 【IT・Web業界向け】Findy

Findy(ファインディ)は、ハイスキルなエンジニアと企業をマッチングする転職サービスです。独自性の高い機能として「スキル偏差値」があります。GitHubアカウントを連携させることで、保有する技術やコントリビューション(貢献度)をAIが解析し、スキルを偏差値として可視化してくれます。

このスキル偏差値に基づいて、企業から「いいね!」やスカウトが届く仕組みです。自分のスキルが客観的にどのレベルにあるのかを把握できるだけでなく、そのスキルを高く評価してくれる企業と効率的にマッチングできます。

求人は、有名スタートアップや技術力の高いWeb系企業が中心です。モダンな開発環境や先進的な技術に挑戦したいエンジニアにとって、魅力的な案件が豊富に揃っています。自分の技術力で勝負したい、市場価値を正確に知りたいと考えるエンジニアに最適なサービスです。

(参照:Findy公式サイト)

⑦ 【未経験者向け】ハタラクティブ

ハタラクティブは、レバレジーズ株式会社が運営する、20代のフリーター、既卒、第二新卒といった未経験からの正社員就職に特化した就職・転職支援サービスです。

専任のキャリアアドバイザーがマンツーマンでカウンセリングを行い、求職者の適性や希望に合った求人を紹介してくれます。紹介する企業は、人柄やポテンシャルを重視する未経験者歓迎の求人のみ。実際にアドバイザーが足を運んで取材した企業だけを紹介するため、職場の雰囲気などリアルな情報を得ることができます。

書類選考の通過率は非常に高く、最短2週間で内定を獲得するケースもあるなど、スピーディーなサポートが魅力です。社会人経験に自信がない方でも、ビジネスマナーから面接対策まで丁寧に指導してくれるため、安心して就職活動に臨めます。「とにかく正社員になりたい」という強い意志を持つ若者にとって、最も頼りになるサービスの一つです。

(参照:ハタラクティブ公式サイト)

⑧ 【外資系企業向け】ロバート・ウォルターズ

ロバート・ウォルターズは、ロンドンで設立された外資系・日系グローバル企業への転職支援を専門とする、世界有数の人材紹介会社です。世界31カ国の主要都市にオフィスを構え、グローバルなネットワークを活かした質の高いサービスを提供しています。

IT、金融、製造業、ヘルスケアなど、各業界に特化した専門チームが、求職者のスキルとキャリアプランに最適なポジションを紹介します。コンサルタントの多くがバイリンガルであり、業界出身者も多いため、専門性の高いキャリア相談が可能です。

扱っている求人は、高い専門性や語学力が求められるスペシャリスト職や管理職が中心です。英文レジュメの添削や英語での面接対策など、外資系企業への転職に不可欠なサポートも充実しています。グローバルな舞台で自分の能力を試したい、キャリアを次のレベルへ引き上げたいと考えるプロフェッショナルに選ばれています。

(参照:ロバート・ウォルターズ・ジャパン公式サイト)

⑨ 【スカウト型】AMBI

AMBI(アンビ)は、エン・ジャパン株式会社が運営する、20代・30代の若手ハイキャリア人材向けの転職サイトです。年収500万円以上の求人が中心で、次世代のリーダーやエース候補を求める企業やヘッドハンターから、熱量の高いスカウトが届きます。

AMBIのユニークな機能は「合格可能性判定」です。気になる求人に対して「興味あり」を送ると、企業の採用担当者やヘッドハンターがあなたの職務経歴書を確認し、「◎(ぜひ会いたい)」「○(会いたい)」「△(検討したい)」の3段階で合格可能性を判定してくれます。これにより、応募前に自分の市場価値や企業との相性を測ることができるため、効率的な転職活動が可能です。

ポテンシャルと実績の両方が評価される若手ハイキャリア層にとって、自分の可能性を試しながら、キャリアアップを実現できる絶好のプラットフォームと言えるでしょう。

(参照:AMBI公式サイト)

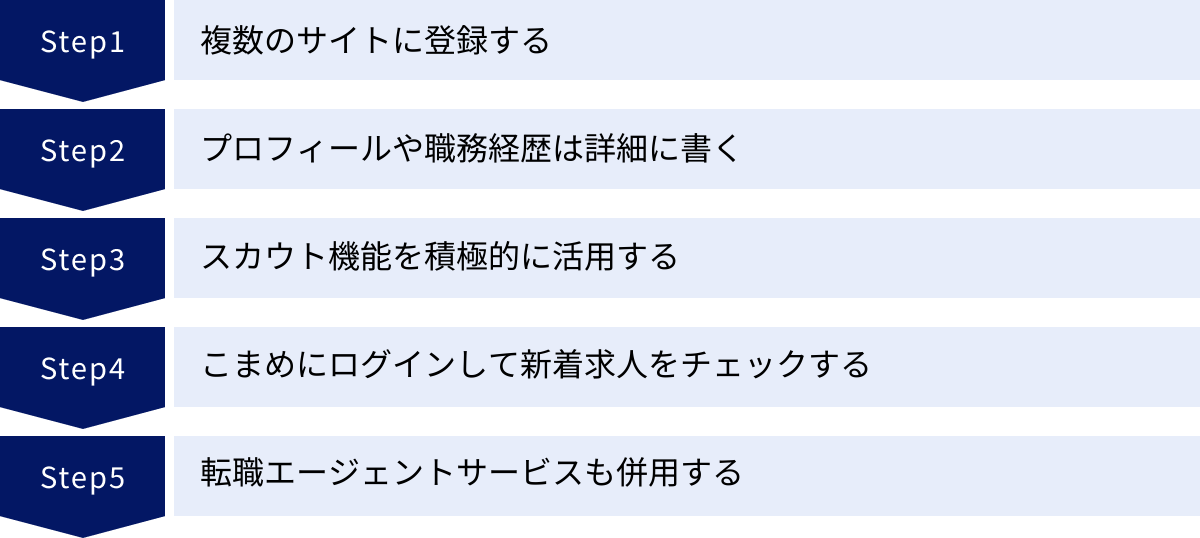

転職サイトの効果的な使い方

転職サイトにただ登録するだけでは、そのポテンシャルを最大限に引き出すことはできません。いくつかのポイントを押さえて戦略的に活用することで、転職成功の可能性は格段に高まります。ここでは、転職サイトを効果的に使うための5つの具体的な方法を解説します。

複数のサイトに登録する

転職活動を始める際、最も基本的かつ重要な戦略は、複数の転職サイトに登録することです。一つのサイトに絞ってしまうと、得られる情報が偏り、貴重な機会を逃してしまう可能性があります。

複数のサイトに登録するメリットは主に3つあります。

- 求人情報を網羅できる: 転職サイトによって、掲載されている求人には違いがあります。A社にはない求人がB社にはある、という「独占求人」も少なくありません。複数のサイトを併用することで、市場に出ている求人を幅広くカバーし、選択肢を最大化できます。

- 各サイトの強みを活かせる: サイトごとに得意な業界や職種、年代が異なります。「総合型サイトで広く情報を集め、特化型サイトで専門的な求人を探す」「メインのサイトと、スカウト待ち用のサブサイトを使い分ける」など、目的に応じて組み合わせることで、より効率的な活動が可能になります。

- 客観的な視点が得られる: 同じような条件で検索しても、サイトによってヒットする求人の傾向が異なることがあります。これを比較することで、業界の動向や自身の市場価値をより客観的に把握できます。

まずは、「リクナビNEXT」や「doda」のような総合型の大手サイトを1〜2つ、そして自分の希望する業界や年代に合った特化型サイトを1〜2つ登録するのがおすすめです。合計で3〜5つのサイトに登録し、それぞれの特徴を活かしながら情報収集を進めましょう。

プロフィールや職務経歴は詳細に書く

転職サイトの登録時に手間がかかるのが、プロフィールや職務経歴(Webレジュメ)の入力です。しかし、この部分をいかに充実させるかが、転職活動の成果を大きく左右します。なぜなら、企業の採用担当者やヘッドハンターは、この情報を見てあなたに興味を持つかどうかを判断するからです。

詳細に書くべき理由は以下の通りです。

- スカウトの質と量が変わる: プロフィールが充実していると、あなたのスキルや経験を正しく理解した企業から、よりマッチ度の高いスカウトが届きやすくなります。単なるキーワードだけでなく、具体的な業務内容や実績(数値を交えて)、使用したツールや技術などを具体的に記述することが重要です。

- 書類選考の通過率が上がる: 応募時にこのWebレジュメがそのまま応募書類として使われるケースも多いため、詳細で分かりやすい内容は書類選考の通過率を高めます。採用担当者は多くの応募書類に目を通すため、要点がまとまっていて、魅力が伝わる書き方を心がけましょう。

- AIによる求人推薦の精度が上がる: 近年の転職サイトでは、AIが登録情報に基づいておすすめの求人を提案してくれます。情報が詳細であるほど、AIの分析精度が上がり、自分では見つけられなかったような、潜在的にマッチする求人に出会える可能性が高まります。

「後で書こう」と先延ばしにせず、登録したその日のうちに、時間をかけて丁寧に入力することを強くおすすめします。特に、これまでの実績については、「何を(What)」「どのように(How)」「どれくらい(How much/many)」を意識して、具体的なエピソードとともに記述すると、採用担当者の心に響く内容になります。

スカウト機能を積極的に活用する

スカウト機能は、もはや転職サイトの「おまけ」ではありません。能動的に求人を探す「攻め」の活動と、スカウトを待つ「受け身」の活動を両立させることが、現代の転職活動のセオリーです。

スカウト機能を最大限に活用するためのポイントは以下の通りです。

- レジュメは常に最新の状態に保つ: 企業はアクティブなユーザーを求めています。定期的にログインし、職務経歴を更新することで、検索結果の上位に表示されやすくなり、スカウトの数も増える傾向にあります。小さなことでも新しい経験をしたら追記しましょう。

- スカウトの種類を見極める: 送られてくるスカウトには、多くの人に一斉送信されている定型文の「オープンオファー」と、あなたの経歴をしっかり読み込んだ上で送られる個別の「プライベートオファー」があります。後者は面接確約など、有利な条件が付いていることが多いため、特に注目しましょう。

- 興味がなくても丁寧に返信する: たとえ興味のないスカウトであっても、無視するのではなく、「今回は見送らせていただきます」と一言返信するのがマナーです。丁寧な対応は、スカウトを送ってきたヘッドハンターとの良好な関係構築につながり、将来的に別の良い案件を紹介してもらえる可能性も生まれます。

スカウトは、自分では想定していなかった業界や企業から声がかかることもあり、キャリアの可能性を広げる絶好の機会です。ぜひ積極的に活用してください。

こまめにログインして新着求人をチェックする

優良企業の求人や人気職種の求人は、公開後すぐに応募が殺到し、短期間で募集を締め切ってしまうことがよくあります。そのため、転職サイトにはできるだけこまめにログインし、新着求人をチェックする習慣をつけることが重要です。

多くのサイトでは、毎日あるいは週に数回、決まった曜日に求人が更新されます。そのタイミングを狙ってチェックすることで、ライバルよりも一足早く魅力的な求人に応募できます。

また、サイトによっては、希望の条件を保存しておくと、合致する新着求人が出た際にメールやプッシュ通知で知らせてくれる機能があります。この機能を活用すれば、見逃しを防ぐことができます。

こまめなログインは、サイト側から「アクティブなユーザー」と認識され、スカウトを受けやすくなるという副次的な効果も期待できます。通勤時間や休憩時間など、スマートフォンスマートフォンでチェックするだけでも構いません。転職活動を本格化させるなら、生活の一部として組み込むことをおすすめします。

転職エージェントサービスも併用する

転職サイトでの活動に行き詰まりを感じたり、より専門的なサポートが必要だと感じたりした場合は、転職エージェントの併用を検討しましょう。前述の通り、転職サイトと転職エージェントは補完関係にあり、両方を活用することで転職活動の質と成功率を飛躍的に高めることができます。

併用するメリットは以下の通りです。

- 非公開求人へのアクセス: エージェントは、一般には公開されていない「非公開求人」を多数保有しています。重要なポジションほど非公開で募集される傾向があるため、エージェントを介することでしか出会えないチャンスがあります。

- 客観的なアドバイス: キャリアのプロであるアドバイザーから、自分の強みや市場価値について客観的なフィードバックをもらえます。自己分析を深め、キャリアプランを明確にする上で非常に役立ちます。

- 選考対策と交渉代行: 応募書類の添削や模擬面接など、プロの視点での選考対策を受けられます。また、自分では言い出しにくい年収や待遇の交渉も代行してくれるため、より良い条件での転職が期待できます。

「doda」のようにサイトとエージェント機能が一体化したサービスを利用するのも良いですし、ハイクラスなら「JACリクルートメント」、IT業界なら専門エージェントなど、目的に合わせて別途登録するのも有効です。自分一人で抱え込まず、プロの力を借りるという選択肢を常に持っておくことが、賢い転職活動の進め方です。

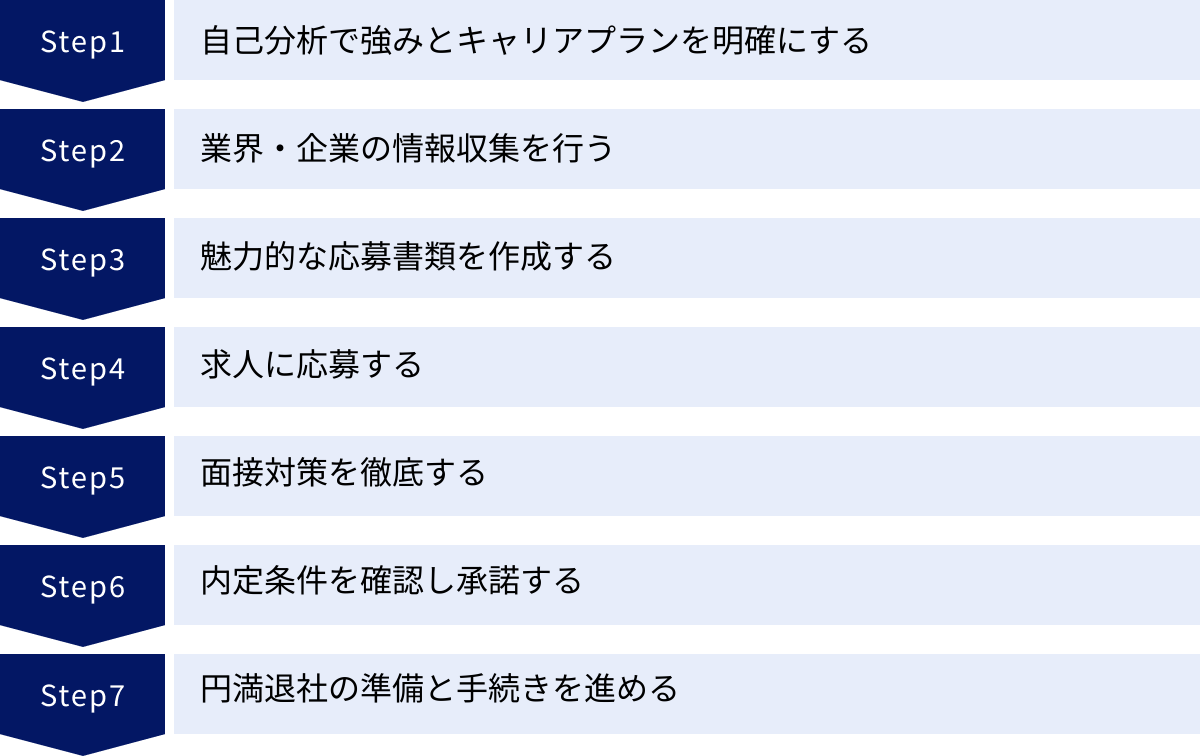

転職成功に向けた7つのステップ

転職サイトに登録し、効果的な使い方を理解したら、次はいよいよ実際の転職活動を成功させるための具体的なステップに進みます。ここでは、自己分析から円満退社まで、転職活動の全プロセスを7つのステップに分けて、それぞれで押さえるべきポイントを詳しく解説します。

① 自己分析で強みとキャリアプランを明確にする

転職活動の出発点であり、最も重要なのが「自己分析」です。自分を深く理解しないまま活動を始めても、軸がぶれてしまい、面接で説得力のあるアピールができません。

自己分析では、以下の3つの観点から自分を掘り下げてみましょう。

- Can(できること): これまでの仕事で培ってきたスキル、経験、実績を棚卸しします。どんな業務を担当し、どのような成果を上げたのか、具体的なエピソードや数値を交えて書き出します。「売上を120%達成した」「業務プロセスを改善し、工数を30%削減した」など、定量的に示すことが重要です。

- Will(やりたいこと): 今後どのような仕事に挑戦したいのか、どんな環境で働きたいのか、キャリアを通じて何を実現したいのかを考えます。興味のある業界、挑戦したい職務、理想のワークライフバランスなどを具体的に言語化します。

- Must(すべきこと・価値観): 仕事において譲れない価値観は何かを明確にします。「給与」「勤務地」「企業文化」「社会貢献性」など、自分が何を大切にしているのか、優先順位をつけます。

これらの分析を通じて見えてきた「Can」「Will」「Must」の重なり合う部分が、あなたの目指すべきキャリアの方向性です。この軸が定まることで、企業選びの基準が明確になり、応募書類や面接での一貫したアピールが可能になります。

② 業界・企業の情報収集を行う

自己分析でキャリアの方向性が見えたら、次はその軸に沿って具体的な業界や企業の情報収集を行います。転職サイトでの求人検索はもちろんのこと、以下のような多角的なアプローチで情報を集めましょう。

- 企業の公式サイト・採用ページ: 事業内容、企業理念、IR情報(株主・投資家向け情報)などを読み込み、ビジネスモデルや将来性を理解します。

- 口コミサイト: 現役社員や元社員によるリアルな声を知ることができます。ただし、個人の主観が強く反映されるため、情報は鵜呑みにせず、あくまで参考程度に留めましょう。

- ニュースや業界レポート: 業界全体の動向、技術革新、市場規模などを把握します。経済新聞の電子版や、調査会社のレポートなどが役立ちます。

- SNS: 企業の公式アカウントをフォローし、社内の雰囲気や情報発信のスタイルを確認します。社員個人の発信から、リアルな働き方が見えることもあります。

情報収集の目的は、単に企業を知ることだけではありません。その企業が抱える課題を推測し、「自分のスキルや経験を活かして、その課題解決にどう貢献できるか」という視点を持つことが重要です。この視点が、後の応募書類や面接での強力なアピールにつながります。

③ 魅力的な応募書類を作成する

応募書類である「履歴書」と「職務経歴書」は、あなたという商品を企業に売り込むためのカタログです。採用担当者は毎日多くの書類に目を通すため、一目で魅力が伝わるように、分かりやすく戦略的に作成する必要があります。

履歴書の書き方ポイント

履歴書は、あなたの基本的なプロフィールを伝える公的な書類です。正確性と丁寧さが何よりも重要です。

- 基本情報: 誤字脱字は厳禁です。特に連絡先は間違いのないように何度も確認しましょう。

- 写真: 3ヶ月以内に撮影した、清潔感のある証明写真を使用します。スーツ着用が基本で、髪型や表情にも気を配りましょう。

- 学歴・職歴: 正式名称で正確に記入します。「株式会社」を「(株)」と略すのはNGです。

- 志望動機・自己PR: 職務経歴書と内容が重複しても構いませんが、ここでは要点を絞り、200〜300字程度で簡潔にまとめます。企業への熱意と貢献意欲を伝えましょう。

職務経歴書の書き方ポイント

職務経歴書は、あなたの実務能力と実績をアピールするための最重要書類です。「誰が読んでも分かるように、具体的に書く」ことが鉄則です。

- フォーマット: 時系列に沿って記述する「編年体形式」か、職務内容ごとにまとめる「キャリア形式」が一般的です。経験社数やアピールしたい内容に応じて使い分けましょう。

- 要約(サマリー): 冒頭に200〜300字程度の職務要約を記載します。採用担当者が最初に読む部分なので、ここで自分の強みや経験を簡潔に伝え、興味を引きつけましょう。

- 職務経歴: 会社名、在籍期間、事業内容、従業員数などを記載した後、担当業務と実績を具体的に記述します。「5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)」を意識し、実績は可能な限り数値で示します。(例:「〇〇という課題に対し、△△を企画・実行し、売上を前年比150%に向上させました」)

- 活かせる経験・スキル: 語学力、PCスキル、保有資格などを具体的に記載します。応募する職種に関連性の高いものから優先的に書きましょう。

④ 求人に応募する

準備が整ったら、いよいよ求人への応募です。やみくもに応募するのではなく、戦略的に進めましょう。

- 応募先の選定: 自己分析と企業研究の結果に基づき、自分の軸に合った企業に絞り込みます。「とりあえず応募」は、質の低い活動につながり、モチベーションの低下を招きます。

- 応募書類のカスタマイズ: 提出する企業ごとに、志望動機や自己PRを必ずカスタマイズします。企業の求める人物像と、自分の強みがどのようにマッチするのかを具体的に記述することで、熱意が伝わり、書類選考の通過率が格段に上がります。

- 応募のタイミング: 求人公開直後はライバルも多いため、少しタイミングをずらすという考え方もありますが、基本的には「良いと思ったらすぐに応募する」のがセオリーです。チャンスを逃さないようにしましょう。

⑤ 面接対策を徹底する

書類選考を通過したら、次は面接です。面接は、企業と求職者のお見合いの場。書類だけでは分からない人柄やコミュニケーション能力、企業文化との相性などを確認する場です。準備を万全にして臨みましょう。

よくある質問と回答例

面接で聞かれる質問はある程度パターン化されています。事前に回答を準備しておくことで、本番で落ち着いて対応できます。

- 「自己紹介をお願いします」: 1〜2分程度で、職務経歴の要約と、今回の応募ポジションで活かせる強みを簡潔に話します。

- 「転職理由を教えてください」: ネガティブな理由(不満など)ではなく、「〇〇を実現したい」というポジティブな動機に変換して伝えます。

- 「志望動機を教えてください」: 「なぜこの業界なのか」「なぜこの会社なのか」「なぜこの職種なのか」を、自分の経験やキャリアプランと結びつけて具体的に説明します。

- 「あなたの強み・弱みは何ですか」: 強みは応募職種で活かせるものを、弱みはそれを克服しようと努力している姿勢とセットで伝えます。

逆質問の準備

面接の最後には、ほぼ必ず「何か質問はありますか?」と聞かれます。これは絶好のアピールチャンスです。「特にありません」は絶対に避けましょう。

良い逆質問は、企業への深い興味と入社意欲を示すことができます。

- 良い逆質問の例:

- 「配属予定のチームの体制や、〇〇様(面接官)から見たチームの課題を教えていただけますか?」

- 「入社後、早期に成果を出すために、どのようなことを期待されていますか?」

- 「御社で活躍されている方に共通する特徴やマインドセットはありますか?」

- 避けるべき逆質問の例:

- 調べれば分かること(福利厚生、残業時間など。ただし、より踏み込んだ質問はOK)

- 給与や待遇に関する質問(一次面接など、初期段階では避けるのが無難)

⑥ 内定条件を確認し承諾する

最終面接を通過し、内定の連絡を受けたら、すぐに承諾するのではなく、まず労働条件を冷静に確認します。

- 労働条件通知書の確認: 給与(基本給、賞与、手当)、勤務地、勤務時間、休日、試用期間の有無と条件など、提示された内容を隅々まで確認します。口頭での説明だけでなく、必ず書面で提示してもらいましょう。

- 条件交渉: もし提示された条件に疑問や交渉したい点があれば、このタイミングで伝えます。転職エージェントを利用している場合は、エージェントに交渉を代行してもらうのがスムーズです。

- 内定承諾・辞退の連絡: 複数の企業から内定を得た場合は、比較検討した上で、入社する企業を決定します。承諾する場合も辞退する場合も、できるだけ早く、誠意をもって連絡しましょう。

⑦ 円満退社の準備と手続きを進める

内定を承諾したら、最後のステップは現在の職場を円満に退社することです。立つ鳥跡を濁さず、社会人としてのマナーを守りましょう。

退職の伝え方

- 伝える相手とタイミング: まずは直属の上司に、直接会って伝えます。法律上は2週間前で良いとされていますが、業務の引継ぎを考慮し、就業規則に従い1〜2ヶ月前には伝えるのが一般的です。

- 伝え方: 「退職させていただきます」と、退職の意思が固いことを明確に伝えます。退職理由は「一身上の都合」で十分ですが、聞かれた場合は「新しい環境で〇〇に挑戦したい」など、前向きな理由を伝えましょう。

引継ぎの進め方

- 引継ぎ計画の作成: 後任者が困らないように、担当業務のリストアップ、スケジュール、マニュアル作成などの計画を立て、上司と相談しながら進めます。

- 丁寧な引継ぎ: 後任者には、口頭での説明だけでなく、ドキュメントやデータも整理して渡します。関係各所への挨拶回りも忘れずに行いましょう。

円満な退社は、あなたの社会人としての評価を守り、将来的にどこで縁がつながるか分からないビジネスの世界において、非常に重要なプロセスです。

転職活動でよくある質問

転職活動には、多くの人が共通して抱く疑問や不安があります。ここでは、特に多く寄せられる5つの質問に、分かりやすくお答えします。

転職活動の期間はどれくらい?

転職活動にかかる期間は、人それぞれですが、一般的には3ヶ月から6ヶ月程度が目安とされています。

この期間の内訳は、おおよそ以下のようになります。

- 準備期間(自己分析・情報収集):2週間〜1ヶ月

キャリアの棚卸しや、業界・企業研究にじっくり時間をかけるフェーズです。ここを丁寧に行うかで、その後の活動の質が変わります。 - 応募・選考期間:1ヶ月〜3ヶ月

書類選考から最終面接まで、1社あたり平均して1ヶ月前後かかります。複数の企業を並行して受けることが多いため、この期間が最も長くなる傾向があります。 - 内定・退職交渉期間:1ヶ月〜2ヶ月

内定が出てから、現職の退職交渉と引継ぎを行う期間です。会社の就業規則にもよりますが、通常1ヶ月以上はかかると考えておきましょう。

もちろん、これはあくまで平均的なモデルケースです。希望する業界や職種の求人状況、個人のスキルや経験によって期間は大きく変動します。焦らず、しかし計画的に進めることが大切です。

在職中に転職活動するべき?退職後?

これは多くの人が悩む問題ですが、結論から言うと、可能な限り「在職中に転職活動する」ことを強くおすすめします。

| 在職中の転職活動 | 退職後の転職活動 | |

|---|---|---|

| 金銭面 | 収入が途絶えないため、精神的な余裕を持って活動できる。 | 収入がなくなるため、焦りが生まれやすく、妥協した転職につながる可能性がある。 |

| 心理面 | 「良いところがあれば」というスタンスで、じっくり企業を選べる。 | 「早く決めないと」というプレッシャーがかかり、冷静な判断が難しくなる。 |

| キャリア面 | 経歴にブランク(空白期間)ができない。 | 活動が長引くと、経歴のブランクができてしまい、選考で不利になる場合がある。 |

| 時間面 | 平日の面接時間などを調整する必要があり、時間的な制約が大きい。 | 時間を自由に使えるため、活動に集中できる。 |

退職後の活動は、時間に余裕ができるというメリットはありますが、収入が途絶えることによる金銭的・精神的なプレッシャーは想像以上に大きいものです。この焦りが、「本当は行きたくない企業なのに、内定が出たから入社してしまう」といった、後悔の残る転職につながるリスクを高めます。

現職と並行しての活動は確かに大変ですが、有給休暇をうまく利用したり、Web面接を活用したりすることで、乗り越えることは可能です。安定した基盤の上で、腰を据えて納得のいく転職先を探すために、在職中の活動を基本と考えましょう。

転職回数が多いと不利になる?

「転職回数が多いと、忍耐力がない、すぐに辞めるのではと見られて不利になる」という話はよく聞かれます。これは、一概にそうとは言えませんが、不利に働く可能性はあります。

重要なのは、回数そのものよりも「転職の理由と一貫性」です。

- 不利になりやすいケース:

- 短期離職(1年未満など)を繰り返している。

- 転職理由に一貫性がなく、キャリアプランが見えない。(例:「人間関係が嫌で」「給料が安くて」といったネガティブな理由ばかり)

- 異業種・異職種への転職を繰り返しており、専門性が身についていない。

- 不利になりにくいケース:

- 「スキルアップ」「キャリアチェンジ」など、各転職に明確でポジティブな目的がある。

- これまでの転職を通じて、一貫したキャリアの軸やストーリーを語ることができる。(例:「〇〇の専門性を高めるために、A社で基礎を学び、B社で応用力をつけ、C社でマネジメントを経験した」など)

- 転職によって得た多様な経験が、応募先の企業で活かせることを具体的に示せる。

採用担当者は、転職回数を見て「またすぐに辞めてしまうのではないか」というリスクを懸念しています。その懸念を払拭できるよう、なぜ転職が必要だったのか、そしてその経験を通じて何を得て、次(応募先企業)でどう貢献したいのかを、論理的かつ説得力をもって説明できるかが鍵となります。

良い求人が見つからないときはどうすればいい?

転職活動を進める中で、「なかなか良い求人が見つからない」と壁にぶつかることは誰にでもあります。そんな時は、一度立ち止まって、以下のような対策を試してみましょう。

- 検索条件を広げてみる:

希望条件が厳しすぎると、ヒットする求人が少なくなります。「年収」「勤務地」「業界」など、こだわりたい条件に優先順位をつけ、優先度の低い条件を少し緩めてみましょう。例えば、「勤務地はA駅」から「A駅から30分圏内」に広げるだけで、選択肢は大きく増えます。 - 自己分析をやり直す:

自分の強みや経験を正しく認識できていない可能性があります。もう一度、キャリアの棚卸しをしてみましょう。自分では当たり前だと思っていたスキルが、別の業界では高く評価されることもあります。転職サイトの自己分析ツールや、転職エージェントとの面談で、客観的な視点を取り入れるのも有効です。 - 転職サイトやエージェントを追加する:

利用しているプラットフォームが、自分の希望に合っていないのかもしれません。別の総合型サイトに登録したり、希望業界に特化したサイトやエージェントを追加したりすることで、新たな求人に出会える可能性があります。 - スカウト機能を活用する:

自分から探すだけでなく、「待つ」姿勢も重要です。プロフィールを充実させておけば、自分では探し出せなかった企業から声がかかることがあります。

焦りは禁物です。視野を広げ、アプローチの方法を変えることで、きっと道は開けます。

企業選びで見るべきポイントは?

内定をもらうことがゴールではありません。入社後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、企業選びでは多角的な視点を持つことが重要です。給与や知名度だけでなく、以下のポイントも必ずチェックしましょう。

- 事業内容と将来性:

その企業が何で利益を上げているのか(ビジネスモデル)、そしてその市場は今後も成長が見込めるのかを理解します。企業のIR情報や業界ニュースを参考に、長期的な安定性や成長性を判断しましょう。 - 企業文化・社風:

「成果主義か、チームワーク重視か」「トップダウンか、ボトムアップか」など、企業の価値観や意思決定のスタイルが自分に合っているかは非常に重要です。口コミサイトや面接での逆質問、可能であればOB/OG訪問などを通じて、リアルな雰囲気を感じ取りましょう。 - 働きがいと成長環境:

その仕事にやりがいを感じられるか、入社後にスキルアップできる環境があるかは、長く働き続ける上で不可欠な要素です。研修制度、キャリアパスのモデル、社員の平均年齢や勤続年数なども参考になります。面接で「御社で活躍されている方のキャリアパスの事例を教えてください」といった質問をするのも良いでしょう。 - ワークライフバランス:

残業時間、有給休暇の取得率、福利厚生といった制度面も重要です。ただし、制度があることと、それが実際に利用されているかは別の問題です。面接などで、実際の運用状況について確認することをおすすめします。

これらのポイントを総合的に判断し、自分にとっての「良い会社」の定義を明確に持つことが、後悔しない企業選びの鍵となります。