日本の経済を根幹から支え、私たちの生活に欠かせない製品を生み出し続ける「製造業」。安定した雇用や専門性の高いスキル習得の機会を求めて、製造業への転職を検討している方も多いのではないでしょうか。しかし、一口に製造業といっても、その事業内容や職種は多岐にわたります。「自分に向いている仕事はあるだろうか」「未経験でも挑戦できるのか」「将来性はどうなのか」といった疑問や不安を感じることもあるでしょう。

この記事では、製造業への転職を考えている方に向けて、製造業の全体像から具体的な仕事内容、転職のメリット・デメリット、将来性までを網羅的に解説します。さらに、未経験からの転職を成功させるためのポイントや、有利になるスキル・資格、そして最後には製造業に強いおすすめの転職サイト・エージェントを5つ厳選してご紹介します。

この記事を読めば、製造業への理解が深まり、自身のキャリアプランを具体的に描くための道筋が見えてくるはずです。あなたの転職活動が成功裏に終わるよう、必要な情報を分かりやすくお届けします。

目次

製造業とは

製造業への転職を考える上で、まずその業界の全体像を正確に把握することが不可欠です。ここでは、日本の産業における製造業の立ち位置や、私たちの生活との関わりについて深く掘り下げていきます。

日本の産業を支えるモノづくりの業界

製造業とは、原材料などを加工することによって、有形の製品を生産・提供する産業のことです。自動車や家電製品、食品、医薬品といった最終消費財から、それらの製品を作るために必要な素材や部品、生産設備まで、非常に幅広い分野を含んでいます。

日本の経済において、製造業は極めて重要な役割を担っています。内閣府が公表している国民経済計算によると、2022年度の名目国内総生産(GDP)に占める製造業の割合は20.5%に達しており、全産業の中で最も大きな構成比を占めています。これは、日本の経済活動の約2割を製造業が創出していることを意味します。(参照:内閣府「2022年度国民経済計算」)

また、雇用の面でも製造業は大きな受け皿となっています。総務省統計局の労働力調査によれば、2023年の製造業の就業者数は約1,044万人で、全就業者数の約15.5%を占めています。これは、建設業や医療・福祉に次ぐ規模であり、多くの人々の生活を支える基幹産業であることが分かります。(参照:総務省統計局「労働力調査」)

かつて「モノづくり大国」と称された日本は、高品質で高性能な製品を次々と生み出し、世界市場を席巻してきました。戦後の高度経済成長期には、鉄鋼、造船、自動車、家電といった分野で国際的な競争力を確立し、日本の経済発展を力強く牽けん引してきた歴史があります。現代においても、その技術力やノウハウは健在であり、特に高機能素材や精密部品、高性能な産業機械といった分野では、依然として世界トップクラスのシェアを誇る企業が数多く存在します。

私たちの日常生活は、製造業によって生み出された製品なしには成り立ちません。朝起きて顔を洗う洗面台や蛇口、食事に使う食器や調理器具、通勤で乗る電車や自動車、仕事で使うパソコンやスマートフォン、そして夜に休むベッドに至るまで、身の回りのあらゆるモノが製造業の活動の賜物です。このように、製造業は社会のインフラを形成し、人々の暮らしを豊かにする上で不可欠な存在と言えます。

製造業で働くことは、単に給与を得るための労働に留まりません。自らが関わった製品が世の中に出て、多くの人々の役に立っていることを実感できる、大きなやりがいのある仕事です。技術革新を通じて、省エネルギーや環境問題といった社会的な課題の解決に貢献することもできます。日本の産業を支え、未来の社会を形作る。それが製造業という業界の本質的な魅力です。

製造業の主なメーカーの種類

製造業は、製品が作られる工程(サプライチェーン)における立ち位置によって、大きく4つのカテゴリーに分類されます。川の流れに例えると、上流の「素材メーカー」から始まり、中流の「部品メーカー」「加工メーカー」を経て、下流の「組立メーカー」へと至ります。それぞれのメーカーが持つ役割と特徴を理解することで、自分がどの分野に興味があるのか、どの段階のモノづくりに携わりたいのかを明確にできます。

| メーカーの種類 | 役割 | 具体的な業種例 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 素材メーカー | 製品の元となる素材を生産 | 鉄鋼、化学、非鉄金属、繊維、セメント | 巨大な生産設備が必要。景気動向の影響を受けやすい。 |

| 部品メーカー | 素材を加工して製品の部品を製造 | 自動車部品、電子部品、機械部品 | 高い技術力と専門性が求められる。特定の分野に特化。 |

| 加工メーカー | 素材や部品に特定の加工を施す | プレス加工、切削加工、溶接、塗装 | 専門的なノウハウを持つ。中小企業が多い。 |

| 組立メーカー | 部品を組み立てて最終製品を生産 | 自動車、家電、食品、医薬品 | 消費者向けの製品が多く、ブランド力が重要。 |

素材メーカー

素材メーカーは、あらゆる製品の出発点となる「素材」を製造する、サプライチェーンの最上流に位置する企業です。鉄鋼、アルミニウムなどの金属、プラスチックや合成繊維などの化学製品、ガラス、セメント、紙・パルプなど、その領域は多岐にわたります。これらの素材がなければ、自動車もスマートフォンも、そして私たちが住む家さえも作ることはできません。

素材メーカーの最大の特徴は、巨大な生産設備(プラント)を必要とする装置産業である点です。高品質な素材を安定的に大量生産するためには、莫大な初期投資と継続的な設備維持が不可欠です。そのため、業界には歴史のある大手企業が多く、新規参入の障壁は非常に高いと言えます。

仕事のスケールが非常に大きく、ダイナミックなモノづくりに携われるのが魅力です。一方で、市況(マーケットの状況)や為替の変動、原油価格など、世界経済の動向に業績が大きく左右されるという側面も持ち合わせています。取引先は主に法人(BtoB)であるため、一般消費者に社名が知られていない優良企業も数多く存在します。

部品メーカー

部品メーカーは、素材メーカーから仕入れた素材を加工し、特定の「部品」を製造する企業です。自動車を例にとれば、エンジン、トランスミッション、ブレーキ、タイヤ、カーナビなど、数万点もの部品から構成されていますが、その一つひとつを専門に作るのが部品メーカーの役割です。電子部品(コンデンサ、半導体など)、機械部品(ベアリング、ネジなど)もこのカテゴリーに含まれます。

部品メーカーの多くは、特定の分野において非常に高い技術力と専門性を誇っています。世界トップクラスのシェアを持つ「隠れた優良企業」が数多く存在するのも、この部品メーカーの世界です。最終製品の性能や品質は、個々の部品のクオリティに大きく依存するため、組立メーカーからの要求水準は非常に高く、常に技術革新が求められます。

素材メーカー同様、取引先は主に法人(BtoB)です。組立メーカーとの強固なパートナーシップを築き、時には共同で開発を行うこともあります。特定の技術を深く追求したい、専門性を高めていきたいという志向を持つ人にとって、非常にやりがいのある環境と言えるでしょう。

加工メーカー

加工メーカーは、素材や部品に対して、切削、研磨、プレス、溶接、塗装、メッキといった特定の「加工」を専門に行う企業です。部品メーカーと重なる部分もありますが、より特定の「技術」に特化しているのが特徴です。例えば、金型製作、精密板金加工、熱処理など、モノづくりにおいて不可欠な工程を担っています。

加工メーカーは、いわば「縁の下の力持ち」的な存在です。彼らの持つ高度な加工技術がなければ、設計図通りの精密な部品を作ることはできません。特に中小企業が多く、長年培ってきた独自のノウハウ(匠の技)を強みとしているケースが少なくありません。

顧客からの細かな要求に応える対応力や、品質・納期の厳守が強く求められます。一つの技術を極めたい、職人的なスキルを身につけたいという人に向いています。近年では、熟練の技術を若手に継承していくことが大きな課題となっており、未経験者でも意欲があれば積極的に採用し、一から育てていこうという企業も増えています。

組立メーカー(完成品メーカー)

組立メーカーは、サプライチェーンの最終段階に位置し、素材メーカーや部品メーカーから供給された部品を組み立てて、消費者が直接手にする「完成品」を製造・販売する企業です。自動車メーカー、家電メーカー、食品メーカー、医薬品メーカー、アパレルメーカーなどがこれに該当します。

一般的に「メーカー」と聞いて多くの人が思い浮かべるのが、この組立メーカーでしょう。自社ブランドを持ち、テレビCMや広告などを通じて大々的なマーケティング活動を行うため、知名度の高い企業が多いのが特徴です。取引先は法人(BtoB)の場合もありますが、個人消費者向け(BtoC)のビジネスが中心となります。

組立メーカーの役割は、単に部品を組み立てるだけではありません。市場のニーズを捉えて新商品を企画し、数多くのサプライヤー(部品供給企業)をまとめ上げ、巨大な生産ラインを管理し、そして完成した製品を世界中の顧客に届けるという、サプライチェーン全体の司令塔としての役割を担っています。企画から販売まで、モノづくりの全てのプロセスに関わることができるのが、このメーカーで働く醍醐味と言えるでしょう。

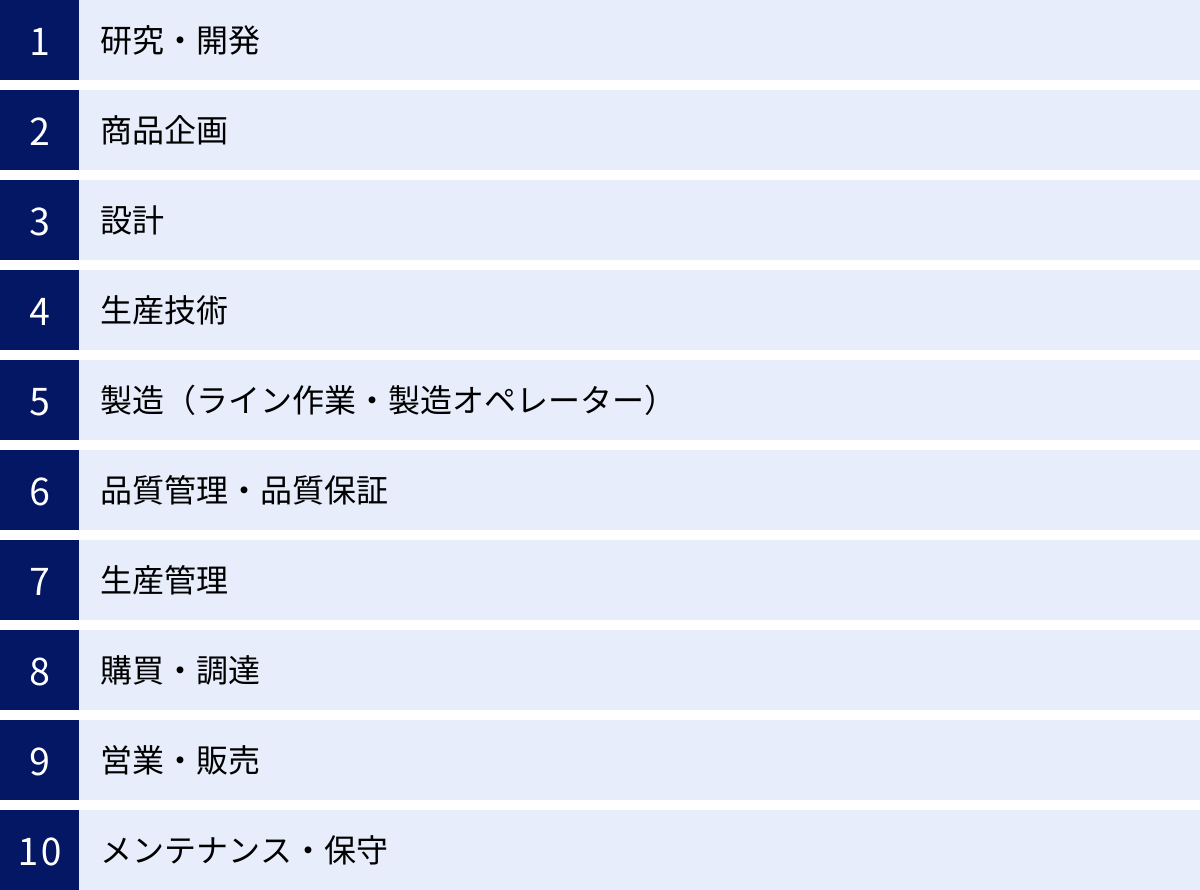

製造業の主な職種と仕事内容

製造業には、実に多様な職種が存在します。一つの製品が世に出るまでには、さまざまな専門知識を持つ人々が連携し、それぞれの役割を果たしています。ここでは、製造業の代表的な職種とその仕事内容について詳しく解説します。自分のスキルや興味がどの職種で活かせるかを考える参考にしてください。

研究・開発

研究・開発は、未来の製品やサービスに繋がる新しい技術や素材を生み出す、モノづくりの最も源流に位置する職種です。数年後、数十年後を見据えた「基礎研究」と、既存の技術を応用して具体的な製品化を目指す「応用研究・製品開発」に大別されます。化学、物理、生物、情報科学など、幅広い分野の専門知識が求められ、大学院卒の理系出身者が多く活躍しています。地道な実験と分析を繰り返し、仮説と検証を重ねる日々です。すぐに成果が出ないことも多いですが、世の中を変えるような画期的な発明を生み出す可能性を秘めた、夢のある仕事です。

商品企画

商品企画は、「どのような製品を作れば売れるのか」を考え、新商品のコンセプトを立案する職種です。市場調査やトレンド分析、競合他社の動向調査、顧客へのヒアリングなどを通じて、消費者が潜在的に抱えるニーズや課題を掘り起こします。そして、ターゲット顧客、製品の機能、デザイン、価格設定、販売戦略などを具体的にまとめた企画書を作成し、社内の関連部署(開発、設計、営業など)を巻き込みながらプロジェクトを推進していきます。マーケティングの知識や発想力、プレゼンテーション能力が求められる、文系出身者も多く活躍する職種です。

設計

設計は、商品企画で決まったコンセプトを基に、製品の具体的な構造や形状を決定し、図面に落とし込む職種です。主にCAD(Computer-Aided Design)と呼ばれる設計支援ツールを駆使して、部品の寸法、材質、配置などを詳細に決めていきます。製品の性能、安全性、コスト、生産のしやすさなど、あらゆる要素を考慮しながら、最適な設計を追求します。機械工学や電気・電子工学などの専門知識が不可欠であり、近年では3D-CADのスキルが必須となっています。自分の描いた図面が、実際に形になる瞬間に大きな達成感を得られる仕事です。

生産技術

生産技術は、「どうすれば製品を効率良く、高品質に、かつ安全に量産できるか」を考え、最適な生産体制を構築する職種です。新しい生産ラインの設計・導入、既存ラインの改善(カイゼン)、生産設備の選定、製造工程の自動化・省力化などを担当します。設計部門と製造現場の橋渡し役として、両者の意見を調整しながら、コスト削減と品質向上を両立させる重要な役割を担います。機械、電気、化学、情報など幅広い知識に加え、現場の作業員と円滑にコミュニケーションをとる能力も求められます。

製造(ライン作業・製造オペレーター)

製造は、生産ラインにおいて、実際に製品の組立や加工、機械の操作(オペレーション)を行う職種です。マニュアルに沿って、決められた手順で作業を進める「ライン作業」と、高度な専門機械を操作して製品を製造する「製造オペレーター」があります。未経験からでも挑戦しやすい職種が多く、OJT(On-the-Job Training)を通じてスキルを習得していきます。正確性や集中力、そしてチームで協力して目標を達成する協調性が重要です。日本のモノづくりの品質を現場で支える、欠かすことのできない仕事です。

品質管理・品質保証

品質管理・品質保証は、製品が定められた品質基準を満たしているかを確認し、その品質を顧客に対して保証する職種です。品質管理(QC:Quality Control)は、製造工程内で不良品が発生しないように、原材料の受け入れ検査や工程内の巡回チェック、完成品の抜き取り検査などを行います。一方、品質保証(QA:Quality Assurance)は、製品が出荷された後も、顧客からのクレーム対応や原因分析、再発防止策の策定など、より広い範囲で品質を担保する役割を担います。統計的な手法(QC七つ道具など)の知識や、問題解決能力が求められます。

生産管理

生産管理は、製品を「いつまでに(納期)」「いくつ(数量)」「いくらで(コスト)」作るのかを計画し、管理する職種です。営業部門からの受注情報や需要予測に基づき、生産計画を立案します。そして、計画通りに生産が進むように、人員の配置、原材料や部品の在庫管理、各工程の進捗確認などを行います。計画通りに進まない場合は、関係部署と調整してリカバリー策を講じます。全体を俯瞰ふかんする視野と、数字を管理する能力、そして高い調整能力が不可欠です。

購買・調達

購買・調達は、製品を作るために必要な原材料や部品、設備などを、世界中のサプライヤーから最適な条件(品質、コスト、納期)で仕入れる職種です。単に安く買うだけでなく、安定的に供給してくれる信頼できるサプライヤーを選定し、良好な関係を築くことが重要です。新規サプライヤーの開拓や価格交渉、契約業務なども行います。近年では、グローバルな調達が一般的になっており、語学力や交渉力、そして市場の動向を読む力が求められます。コスト削減に直接貢献できる、企業の利益を左右する重要な仕事です。

営業・販売

製造業の営業は、自社の製品や技術を法人顧客(BtoB)や個人消費者(BtoC)に提案し、販売する職種です。単に製品を売るだけでなく、顧客が抱える課題をヒアリングし、自社の製品を通じて解決策を提案するソリューション営業が主流となっています。技術的な知識も必要とされるため、社内の技術部門と連携することも多くあります。コミュニケーション能力はもちろん、顧客の課題を深く理解する力や、論理的な提案力が求められます。自社の製品が顧客のビジネスや生活に貢献するのを間近で見ることができる、やりがいのある職種です。

メンテナンス・保守

メンテナンス・保守は、工場の生産設備や機械が常に正常に稼働するように、定期的な点検や修理、部品交換などを行う職種です。機械が故障すると生産ライン全体が停止し、大きな損失に繋がるため、トラブルを未然に防ぐ「予防保全」が非常に重要です。突発的な故障が発生した際には、迅速に原因を特定し、復旧作業にあたります。機械や電気に関する専門知識や、トラブルシューティング能力が求められます。工場の安定稼働を支える、まさに「縁の下の力持ち」です。

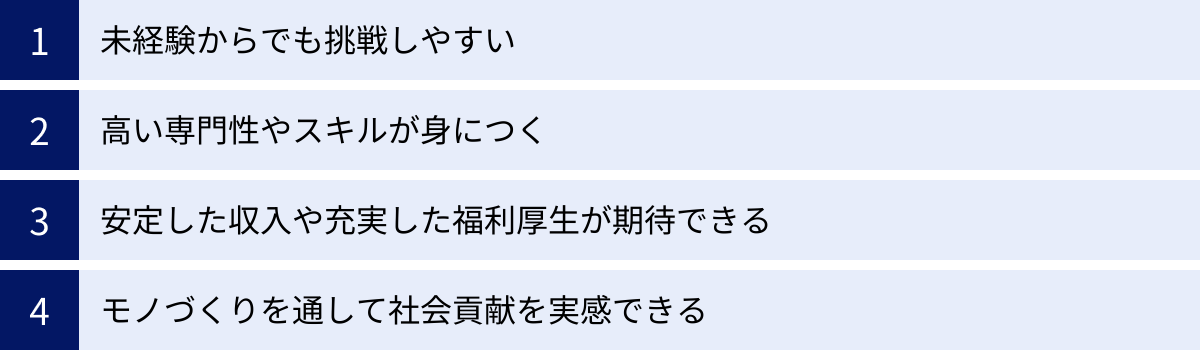

製造業へ転職する4つのメリット・やりがい

多くの人々が製造業に魅力を感じ、キャリアの選択肢として考えるのには、明確な理由があります。ここでは、製造業へ転職することで得られる主なメリットや、仕事を通じて感じられるやりがいを4つの側面に分けて詳しく解説します。

① 未経験からでも挑戦しやすい

製造業への転職を考える際に、多くの方が「専門的な知識や経験がないと難しいのでは」という不安を抱くかもしれません。しかし、製造業は、他業種と比較しても未経験者に対して門戸が広く開かれている業界の一つです。

その最大の理由は、多くの職種で業務の標準化が進んでおり、充実したマニュアルや研修制度が整備されている点にあります。特に「製造(ライン作業)」や「検品」「梱包」といった職種では、入社後にOJT(On-the-Job Training)を通じて、先輩社員から丁寧に業務を教えてもらえる環境が整っています。まずは簡単な作業から始め、徐々に難易度の高い工程を任されるようになるため、自分のペースで着実にスキルを身につけていくことが可能です。

また、人手不足が課題となっている企業も多く、ポテンシャルを重視した採用を積極的に行っています。学歴や職歴よりも、モノづくりへの興味・関心、真面目にコツコツと取り組む姿勢、チームで協力する協調性といった人柄が評価されるケースも少なくありません。

もちろん、未経験からスタートして、そこでキャリアが止まってしまうわけではありません。例えば、製造現場で経験を積んだ後、チームをまとめる「班長」や「リーダー」へステップアップしたり、現場知識を活かして「生産管理」や「品質管理」といった専門職へキャリアチェンジしたりする道も開かれています。意欲と努力次第で、着実なキャリアアップが目指せる点は、未経験者にとって大きな魅力と言えるでしょう。

② 高い専門性やスキルが身につく

製造業は、手に職をつけ、市場価値の高い専門性を身につけたいと考える人にとって、非常に魅力的な環境です。モノづくりは、多種多様な専門技術の集合体であり、日々の業務を通じて実践的なスキルを深く追求できます。

例えば、以下のような専門スキルを習得する機会があります。

- 機械操作スキル:NC旋盤やマシニングセンタといった工作機械、産業用ロボットなど、特定の機械を操作・プログラミングする技術。

- 設計スキル:CAD(2D/3D)を用いて、製品や部品の図面を作成する技術。

- 品質管理の知識:QC七つ道具や統計的品質管理(SQC)といった手法を用いて、品質を維持・改善するノウハウ。

- 生産管理の知識:需要予測、在庫管理、工程管理など、効率的な生産体制を構築・運営する手法。

- 特定の加工技術:溶接、塗装、メッキ、研磨など、熟練を要する職人的な技術。

これらのスキルは、一度身につければ、その企業内だけでなく、他の製造業の企業へ転職する際にも強力な武器となります。特定の分野で専門性を高めることで、「この技術ならあの人に任せられる」という替えの効かない人材になることも可能です。

さらに、多くの企業では資格取得支援制度が充実しており、業務に関連する資格の取得を奨励しています。受験費用や研修費用を会社が負担してくれたり、資格手当が支給されたりするケースも多く、働きながらスキルアップを目指せる環境が整っています。

③ 安定した収入や充実した福利厚生が期待できる

キャリアを考える上で、収入や福利厚生の安定性は非常に重要な要素です。その点において、製造業、特に大手メーカーは、他業種と比べても比較的安定した収入と手厚い福利厚生が期待できる業界と言えます。

厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、製造業の平均賃金(月額)は30万7,600円であり、全産業平均の31万8,300円とほぼ同水準です。しかし、これは中小企業も含めた平均であり、自動車や電機などの大手メーカーに絞れば、平均を上回る高い給与水準となります。また、業績に応じて支給される賞与(ボーナス)も、安定している傾向にあります。(参照:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」)

この安定性の背景には、労働組合の存在が大きく影響しています。多くの大手メーカーには強力な労働組合があり、春闘などを通じて会社側と賃金や労働条件に関する交渉を行います。これにより、従業員の権利が守られ、安定した処遇が維持されやすい構造になっています。

さらに、福利厚生の充実度も製造業の大きな魅力です。以下のような制度が整っている企業が多く、従業員の生活を多方面からサポートしています。

- 住宅関連:独身寮や社宅の提供、家賃補助制度

- 食事関連:安価で利用できる社員食堂

- 家族関連:家族手当、育児・介護休業制度

- 資産形成:退職金制度、企業年金、財形貯蓄制度

- その他:保養所の利用、スポーツジムの割引など

これらの福利厚生は、可処分所得を実質的に増やす効果があり、長期的に安心して働ける環境に繋がっています。

④ モノづくりを通して社会貢献を実感できる

日々の仕事にやりがいを感じるためには、「自分の仕事が誰かの役に立っている」という実感、すなわち社会貢献性が重要です。製造業は、自分が携わった製品が形となり、世の中に出て人々の生活を支える様子を具体的にイメージしやすいため、社会貢献を強く実感できる仕事です。

例えば、自動車メーカーで働けば、自分が関わった車が街を走り、人々の移動を支えている光景を目にするでしょう。食品メーカーであれば、自分の作った商品がスーパーに並び、家庭の食卓を彩っていることに喜びを感じるはずです。また、医療機器メーカーであれば、自社の製品が病気で苦しむ人々を救い、命を守っているという大きな使命感を抱くことができます。

このように、自分の仕事の成果が目に見える形で社会にインパクトを与えていることを実感できるのは、製造業で働く大きな醍醐味です。さらに、近年では省エネルギー性能の高い家電や、環境負荷の少ない素材の開発など、SDGs(持続可能な開発目標)に繋がる取り組みも活発化しています。技術の力で社会課題を解決し、より良い未来を創造していくプロセスに貢献できることも、大きなやりがいとなるでしょう。

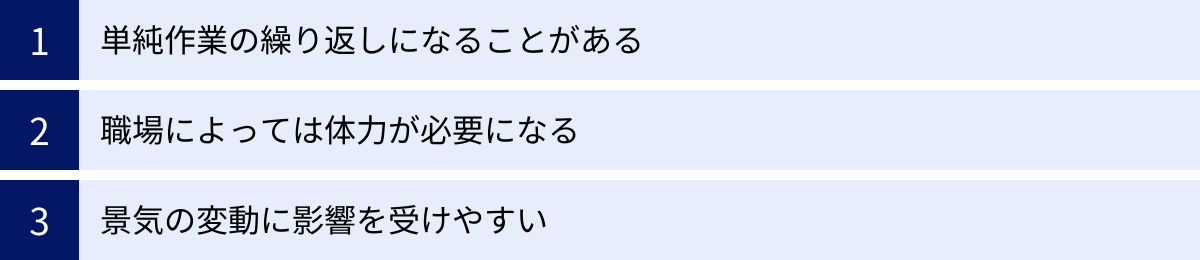

製造業へ転職する3つのデメリット・注意点

製造業への転職には多くのメリットがある一方で、事前に理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。転職後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、ネガティブな側面もしっかりと把握しておきましょう。

① 単純作業の繰り返しになることがある

製造業の職種によっては、仕事内容が単調になりやすいという側面があります。特に、大規模な工場の生産ラインにおける特定の工程を担当する場合、毎日同じ作業を繰り返すことになる可能性があります。例えば、「部品を決められた位置に取り付ける」「製品にラベルを貼る」「完成品を目視で検査する」といった作業です。

こうしたルーティンワークは、人によっては「変化がなくてつまらない」「成長を実感しにくい」と感じてしまうかもしれません。集中力を維持するのが苦手な方や、常に新しい刺激を求める方には、ストレスの原因となることも考えられます。

【このデメリットへの対処法】

- ポジティブな側面に目を向ける:コツコツと正確に作業をこなすことが好きな人にとっては、逆に集中しやすく、安定して働けるというメリットにもなります。自分の性格との相性を見極めることが重要です。

- 改善意識を持つ:日々の作業の中に、「もっと効率的にできないか」「品質を上げる工夫はないか」といった改善の視点を持つことで、仕事はより面白くなります。小さな改善提案が評価され、やりがいに繋がることもあります。

- キャリアパスを意識する:単純作業はあくまでキャリアの入り口と捉え、将来的にはリーダーや多能工(複数の工程を担当できる作業者)、生産管理などの専門職を目指すという目標を持つことで、モチベーションを維持しやすくなります。

求人に応募する際は、具体的な仕事内容をよく確認し、可能であれば工場見学などで実際の作業風景を見ておくことをお勧めします。

② 職場によっては体力が必要になる

モノづくりの現場では、体力を要する仕事も少なくありません。一日中立ちっぱなしの作業や、重い製品・部品の持ち運び、高温・多湿・低温といった厳しい環境での業務などが考えられます。

例えば、自動車の組立ラインや、大型の機械部品を扱う工場、鉄を溶かす製鉄所、食品を冷凍する倉庫などが挙げられます。こうした職場では、一定の体力がなければ、日々の業務をこなすのが困難になる可能性があります。また、交替勤務(シフト制)を採用している工場も多く、夜勤を含む不規則な生活リズムが体に合わないという人もいるでしょう。

【このデメリットへの対処法】

- 求人情報を詳細に確認する:「軽作業」と書かれていても、実際にはある程度の重量物を扱う場合があります。具体的な作業内容や、取り扱う製品の重さなどを、面接の場で率直に質問することが大切です。

- 自身の体力と相談する:体力に自信がない方は、電子部品の組立や検査、医薬品の製造・梱包といった、比較的体への負担が少ない軽作業中心の職場を選ぶと良いでしょう。

- 自動化・省力化の進展に注目する:近年、多くの企業では労働環境改善のために、産業用ロボットやパワーアシストスーツの導入など、自動化・省力化を進めています。企業の設備投資の状況なども、将来の働きやすさを測る上で参考になります。

体力的な負担は、健康に直結する重要な問題です。無理なく長く働き続けられる職場かどうかを、慎重に見極める必要があります。

③ 景気の変動に影響を受けやすい

製造業は、国内外の経済状況、すなわち景気の波に業績が大きく左右されるという特性を持っています。景気が良い時期には、企業の設備投資や個人の消費が活発になり、製品の需要が増加します。その結果、残業や休日出勤が増え、ボーナスも多く支給される傾向にあります。

しかし、逆に景気が悪化すると、需要は一気に冷え込みます。企業は生産調整を余儀なくされ、残業が大幅に削減されたり、ボーナスがカットされたりすることがあります。最悪の場合、工場の閉鎖や人員削減(リストラ)といった厳しい状況に直結するリスクもゼロではありません。特に、自動車や半導体、工作機械といった世界経済との連動性が高い業界は、その影響を受けやすいと言えます。

【このデメリットへの対処法】】

- 景気に左右されにくい業界を選ぶ:同じ製造業でも、食品や医薬品、日用品といった生活必需品(ディフェンシブ消費財)を扱う業界は、景気の変動による影響が比較的小さいとされています。どのような経済状況でも、人々が生活する上で必要不可欠な製品であるため、需要が安定しているからです。

- 企業の事業ポートフォリオを確認する:一つの事業に依存している企業よりも、複数の異なる事業を展開している企業や、特定の地域だけでなく世界中に販路を持つグローバル企業の方が、リスクを分散できているため、経営が安定していると言えます。

- 自身の市場価値を高める:景気の波に翻弄されないためには、最終的には自身の専門性やスキルを高め、どのような状況でも必要とされる人材になることが最も有効な対策です。特定の資格を取得したり、複数の業務をこなせるスキルを身につけたりすることで、個人のリスクヘッジに繋がります。

製造業への転職に向いている人の特徴

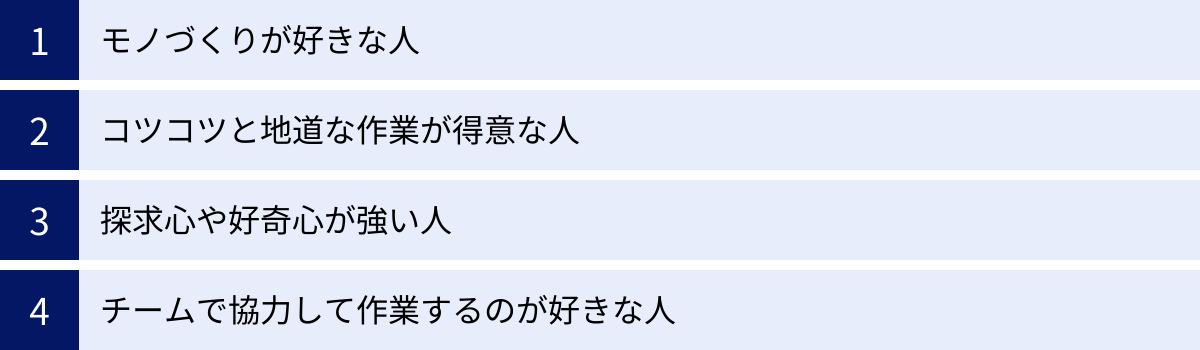

製造業と一言でいっても、その職種は多岐にわたります。しかし、業界全体を通して、活躍している人にはいくつかの共通した特性が見られます。ここでは、製造業への転職に向いている人の特徴を4つ挙げ、それぞれがどのような仕事で活かせるのかを解説します。

モノづくりが好きな人

これは最も基本的かつ重要な素養です。「何もないところから形あるものが生まれるプロセスにワクワクする」「プラモデル作りやDIYが好き」「製品の仕組みや構造を考えると時間を忘れてしまう」。このような純粋な「モノづくり」への愛情や情熱を持っている人は、製造業の仕事に大きなやりがいを見出すことができるでしょう。

この特性は、特定の職種に限らず、製造業に関わる全ての仕事の根底にあるモチベーションとなります。

- 研究・開発職や設計職では、新しい製品や技術を生み出す創造的な喜びに直結します。

- 製造職では、自分の手で製品が完成していく過程を日々実感でき、大きな達成感を得られます。

- 品質管理職では、「より良いモノを作る」という品質へのこだわりが仕事の質を高めます。

- 営業職であっても、自社製品への深い愛情があれば、その魅力を顧客に熱意をもって伝えることができるでしょう。

困難な課題に直面したときも、「良いモノを作りたい」というシンプルな想いが、それを乗り越えるための原動力となります。

コツコツと地道な作業が得意な人

高品質な製品を安定的に生み出すためには、決められた手順を正確に守り、地道な作業を根気強く続けられる能力が不可欠です。華やかなイノベーションの裏側には、無数の地味で緻密な作業の積み重ねがあります。

この特性は、特に以下のような職種で高く評価されます。

- 製造(ライン作業):同じ作業の繰り返しであっても、常に高い集中力を保ち、ミスなく正確にこなすことが求められます。

- 品質管理・検査:製品に微細な傷や不具合がないか、基準からわずかでも外れていないかを、根気強くチェックし続ける必要があります。

- 研究・開発:成果が出るまで、何度も同じような実験やデータ分析を繰り返す地道なプロセスが欠かせません。

- 生産管理:膨大なデータとにらめっこしながら、緻密な生産計画を立て、進捗を管理する粘り強さが求められます。

派手さはありませんが、日本のモノづくりの信頼性を支えているのは、こうしたコツコツとした真面目な仕事ぶりです。一つのことに集中して取り組むのが好きな人、ルーティンワークに苦痛を感じない人にとっては、まさに適職と言えるでしょう。

探求心や好奇心が強い人

製造業の世界は、常に進化し続けています。現状に満足せず、「なぜこうなるのだろう?」「もっと良い方法はないか?」と常に疑問を持ち、物事の本質を深く探求しようとする姿勢は、技術革新や業務改善の源泉となります。

この探求心や好奇心は、特に以下のような職種で大きな強みとなります。

- 研究・開発職:未知の現象を解明したり、新しい技術の可能性を探ったりする上で、尽きることのない好奇心が不可欠です。

- 生産技術職:既存の生産ラインの課題を見つけ出し、「もっと効率的に」「もっと安く」「もっと安全に」といった改善策を考え出す原動力になります。

- 設計職:より軽く、より強く、より使いやすくするために、新しい構造や素材を常に探求し続ける姿勢が求められます。

- メンテナンス・保守職:機械の故障が発生した際に、その根本原因を突き止め、再発防止策を考える上で、探求心が役立ちます。

「どうして?」という知的な好奇心は、あなたを単なる作業者から、価値を創造する技術者へと成長させてくれるでしょう。

チームで協力して作業するのが好きな人

一つの製品が完成するまでには、企画、開発、設計、調達、製造、品質管理、営業など、非常に多くの部門と人々が関わっています。そのため、個人の能力だけでなく、周囲と円滑にコミュニケーションをとり、協力して一つの目標に向かうチームワークが極めて重要になります。

この協調性は、製造業のほぼ全ての職種で求められる共通のスキルです。

- 製造現場では、前後の工程の担当者と連携し、ライン全体の流れを止めないように協力する必要があります。

- 設計部門では、製造部門の意見を聞きながら「作りやすい設計」を考えたり、コスト部門と調整したりすることが求められます。

- 営業部門は、顧客の要望を正確に開発部門に伝え、納期については生産管理部門と密に連携を取らなければなりません。

自分の役割を果たすことはもちろん、他のメンバーの状況を理解し、困っている人がいれば助け、情報を共有し合う。こうした姿勢が、組織全体の生産性を高め、最終的に良い製品を生み出すことに繋がります。一人で黙々と作業するよりも、仲間と協力して何かを成し遂げることに喜びを感じる人は、製造業の風土にフィットする可能性が高いでしょう。

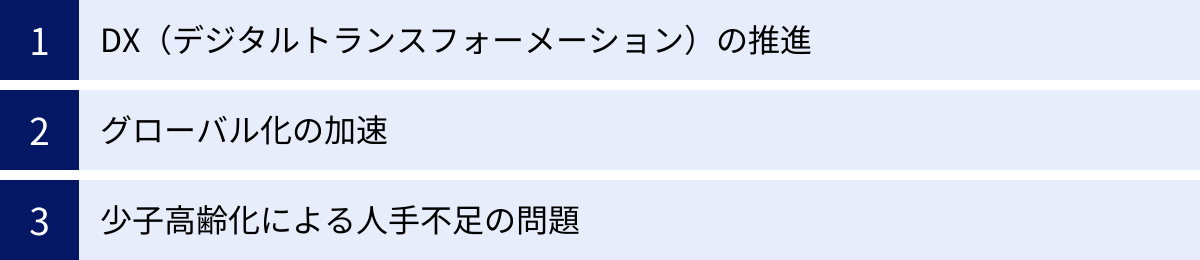

製造業の将来性と今後の動向

転職を考える上で、その業界の将来性を見極めることは非常に重要です。日本の基幹産業である製造業は、現在、大きな変革期を迎えています。ここでは、製造業の未来を左右する3つの重要なキーワード「DX」「グローバル化」「人手不足」を軸に、今後の動向と求められる人材像について解説します。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して、業務プロセスや製品、ビジネスモデルそのものを変革することを指します。製造業においても、このDXの波は急速に押し寄せており、業界の未来を大きく左右する最重要テーマとなっています。

具体的には、「スマートファクトリー」の実現に向けた取り組みが活発化しています。これは、工場内のあらゆる機器をIoT(Internet of Things)で繋ぎ、そこから収集されるビッグデータをAI(人工知能)で解析することで、生産プロセス全体を最適化しようという考え方です。

- 生産性の向上:AIが生産計画を自動で立案したり、ロボットが24時間体制で作業を行ったりすることで、生産効率が飛躍的に向上します。

- 品質の安定化:センサーが製品の微細な異常をリアルタイムで検知し、不良品の流出を未然に防ぎます。

- 技術継承:熟練技術者の持つ「匠の技」をデータ化し、AIに学習させることで、後継者不足の問題を解決する試みも進んでいます。

このDXの進展により、製造業で求められる人材も変化していきます。これまでのように、単純な手作業や機械操作をこなす人材の需要は減少し、代わりに「データを読み解き、改善に繋げられる人材」「ロボットやAIシステムを管理・メンテナンスできる人材」「デジタル技術を活用して新しい価値を創造できる人材」の重要性が増していくでしょう。ITスキルやデータ分析の知識を持つ人材にとっては、活躍の場が大きく広がることを意味します。

グローバル化の加速

国内市場の縮小が見込まれる中、多くの製造業企業にとって、海外市場への展開は生き残りをかけた重要な戦略となっています。単に製品を輸出するだけでなく、海外に生産拠点を設けたり、現地の企業と提携したりと、グローバルなサプライチェーンの構築が加速しています。

このグローバル化の進展は、働く側にも大きな影響を与えます。

- 海外勤務の機会増加:海外の工場や営業所への赴任、長期出張の機会が増え、国際的なキャリアを築くチャンスが広がります。

- 多様な人材との協業:国内の職場でも、外国籍のエンジニアやスタッフと一緒に働くことが当たり前になります。

こうした環境で活躍するためには、語学力(特に英語)はもちろんのこと、異なる文化や価値観を尊重し、円滑にコミュニケーションをとる「異文化理解力」が不可欠になります。グローバルな舞台で自分の力を試したい、多様なバックグラウンドを持つ人々と協力して大きな仕事を成し遂げたい、と考える人にとって、製造業はますます魅力的なフィールドとなるでしょう。

少子高齢化による人手不足の問題

日本の社会全体が直面する大きな課題である少子高齢化は、労働集約的な側面を持つ製造業にとって、特に深刻な問題です。現場の高齢化が進む一方で、若手の入職者が不足し、長年培われてきた貴重な技術やノウハウの継承が危ぶまれています。

しかし、この課題は転職希望者にとってはチャンスとも捉えられます。多くの企業が人手不足を解消するために、以下のような対策に力を入れています。

- 採用ターゲットの拡大:これまで採用してこなかった未経験者や女性、シニア層、外国人材などを積極的に採用する動きが活発化しています。

- 労働環境の改善:DXによる自動化・省力化を進め、体への負担が少ない働きやすい職場環境を整備しています。また、多様な働き方に対応するため、時短勤務やフレックスタイム制度の導入も進んでいます。

- 待遇の向上:優秀な人材を確保・定着させるため、賃金の引き上げや福利厚生の拡充に取り組む企業も増えています。

人手不足という課題は、裏を返せば「売り手市場」であることを意味します。 これまで製造業に縁がなかった人にも門戸が開かれ、意欲とポテンシャルがあれば、良い条件で転職できる可能性が高まっています。特に、専門的なスキルを持つ経験者は、より有利な条件で迎えられるでしょう。

未経験から製造業へ転職するには

「経験がないから…」と製造業への転職を諦める必要はありません。前述の通り、人手不足を背景に、多くの企業が未経験者の採用に前向きです。ここでは、未経験からでも挑戦しやすい職種と、転職を成功させるための具体的なポイントを解説します。

未経験でも転職しやすい職種

まずは、特別なスキルや経験がなくても、比較的スムーズにスタートできる職種から見ていきましょう。

製造・軽作業

製造・軽作業系の職種は、未経験者にとって最もハードルが低い入り口と言えます。ピッキング(部品や商品を棚から集める作業)、検品、梱包、簡単な組立(ライン作業)などがこれに該当します。

これらの仕事の多くは、作業手順がマニュアル化されており、入社後の研修やOJTで十分に覚えることが可能です。最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、真面目にコツコツと取り組む姿勢があれば、数週間から数ヶ月で一通りの業務をこなせるようになります。学歴や職歴を問わない求人も多く、まずは製造業の世界に飛び込んでみたいという方に最適です。

営業

意外に思われるかもしれませんが、営業職も未経験から挑戦しやすい職種の一つです。製品に関する専門知識は入社後に学ぶことが前提とされているため、それよりもコミュニケーション能力や人当たりの良さ、目標達成意欲といったポテンシャルが重視される傾向にあります。

特に、販売や接客など、人と接する仕事の経験がある方は、そのスキルを大いに活かすことができます。顧客のニーズを的確に引き出し、信頼関係を築く力は、業界を問わず通用する強力な武器です。最初は先輩社員に同行しながら、徐々に顧客を引き継いでいくケースが多いため、安心して業務を覚えることができます。

未経験からの転職を成功させるポイント

未経験というハンデを乗り越え、採用を勝ち取るためには、いくつかの重要なポイントがあります。

1.ポテンシャルと熱意を最大限にアピールする

企業側は、未経験者に対して即戦力としてのスキルではなく、将来の成長可能性、すなわち「ポテンシャル」を求めています。面接では、以下の点を具体的に伝えましょう。

- 学習意欲:「新しい知識やスキルを積極的に学び、一日も早く戦力になりたい」という前向きな姿勢。

- 素直さ:「分からないことは素直に質問し、上司や先輩からのアドバイスを真摯に受け止めます」という謙虚な態度。

- 継続力:「前職では〇〇という目標に対し、地道な努力を続けて達成しました」といった、粘り強さを示すエピソード。

これらに加え、「なぜ製造業で働きたいのか」「なぜこの会社でなければならないのか」という純粋な熱意を自分の言葉で語ることが、採用担当者の心を動かします。

2.これまでの経験と志望職種を結びつける

一見、製造業と関係ないように思える経験でも、アピールの仕方次第で強みになります。自分のキャリアを棚卸しし、応募する職種の仕事内容と結びつけてみましょう。

- 例1(飲食店スタッフ → 生産管理):「アルバイトのシフト管理や食材の発注業務を通じて、計画性や調整能力を培いました。この経験は、生産計画の立案や納期管理といった生産管理の仕事で活かせると考えています。」

- 例2(事務職 → 品質管理):「書類のダブルチェックを徹底し、ミスを未然に防ぐことを常に心がけてきました。この正確性や注意力は、製品の品質を守る品質管理の業務で必ず役立つと確信しています。」

3.研修制度が充実している企業を選ぶ

未経験者を歓迎している企業は、受け入れ体制が整っている場合がほとんどです。求人票や企業の採用サイトで、「未経験者向けの研修制度」「OJT制度」「資格取得支援制度」といったキーワードに注目しましょう。研修制度が充実している企業であれば、入社後のスキルアップもスムーズに進み、安心してキャリアをスタートできます。

4. 志望動機で「なぜ製造業なのか」を明確にする

志望動機では、「安定してそうだから」「モノづくりに興味があるから」といった漠然とした理由だけでは不十分です。「数ある業界の中で、なぜ製造業を選んだのか」を、自身の経験や価値観と結びつけて具体的に説明することが重要です。例えば、「幼い頃から好きだった〇〇(製品)が、人々の生活を豊かにしていることに感銘を受け、自分もその一端を担いたいと強く思うようになった」といったストーリーは、説得力を持ちます。

製造業への転職で役立つスキルと資格

製造業への転職を有利に進めるためには、汎用的なビジネススキルや専門的な資格が大きな武器になります。ここでは、特に評価されやすいスキルと、取得しておくと有利な資格について解説します。

転職で有利になるスキル

特定の資格がなくても、これまでの社会人経験で培ったスキルは製造業でも大いに活かせます。

コミュニケーションスキル

モノづくりはチームプレーです。設計、製造、品質管理、営業など、異なる部署の人々と連携して仕事を進める場面が非常に多いため、自分の考えを分かりやすく伝え、相手の意見を正確に理解するコミュニケーションスキルは、あらゆる職種で不可欠です。報告・連絡・相談(ホウレンソウ)を徹底できる力は、基本的ながらも高く評価されます。

マネジメントスキル

将来的にリーダーや管理職を目指すのであれば、マネジメントスキルは必須です。前職で後輩の指導やチームリーダーの経験がある場合は、積極的にアピールしましょう。目標設定、進捗管理、メンバーのモチベーション維持といった能力は、製造現場の班長やプロジェクトマネージャーなどの立場で直接活かすことができます。

PCスキル

今や製造業でもPCスキルは必須です。Wordでの報告書作成、Excelでのデータ集計・分析、PowerPointでのプレゼンテーション資料作成といった基本的なMicrosoft Officeのスキルは、どの職種でも求められます。特にExcelは、生産管理や品質管理、研究開発など、データを扱う職種ではVLOOKUP関数やピボットテーブルなどを使いこなせると、評価が一段と高まります。

語学力

グローバル化が進む製造業において、語学力、特に英語力は非常に価値の高いスキルです。海外の拠点や取引先とのメール・電話でのやり取り、海外文献の読解、海外出張・赴任など、活躍の場が大きく広がります。TOEICのスコアは客観的な指標となるため、ハイスコアを保持している場合は必ず履歴書に記載しましょう。

取得しておくと有利な資格

専門性を客観的に証明できる資格は、転職活動において強力なアピール材料となります。

| 資格名 | 関連職種 | 概要 |

|---|---|---|

| 品質管理検定(QC検定) | 品質管理、品質保証、製造 | 品質管理に関する知識を問う検定。企業からの信頼も厚く、取得すれば品質への意識の高さをアピールできる。4級~1級まであり、未経験者は3級・4級から目指すのがおすすめ。 |

| 機械設計技術者試験 | 設計、開発 | 機械設計に必要な基礎知識から応用能力までを証明する。機械工学の知識を体系的に学んでいる証となり、設計職を目指すならぜひ挑戦したい。 |

| CAD利用技術者試験 | 設計、製図、生産技術 | CADシステムの操作スキルや図面の知識を証明する。2次元CAD利用技術者試験と3次元CAD利用技術者試験があり、近年は3次元の需要が高い。 |

| 技術士・技術士補 | 研究開発、設計、生産技術 | 科学技術に関する高度な専門知識と応用能力、高い技術者倫理を証明する国家資格。非常に難易度が高いが、取得すれば技術者として最高の評価を得られる。 |

| 機械保全技能士 | メンテナンス、保守 | 工場の機械設備の保全スキルを証明する国家資格。特級、1級、2級、3級があり、設備の安定稼働に不可欠な人材であることをアピールできる。 |

品質管理検定(QC検定)

品質管理に関する知識レベルを証明する、日本で最もポピュラーな資格の一つです。品質管理部門はもちろん、製造現場や設計部門においても、品質意識の高さをアピールできます。

機械設計技術者試験

機械設計を行う上で必要な、材料力学、機械力学、熱力学、流体力学といった基礎知識や、製図能力などを総合的に評価する試験です。設計職を目指す上での登竜門的な資格と位置づけられています。

CAD利用技術者試験

CADを操作して図面を作成するスキルを証明する資格です。特に3次元CADのスキルは、近年の製品開発において必須となっており、この資格を持っていると即戦力として評価されやすくなります。

技術士・技術士補

科学技術分野における最高峰の国家資格の一つです。「技術士」は、国によって「高度な専門知識と応用能力、豊富な実務経験を持つ技術者」として認定されたことを意味し、絶大な信頼性を持ちます。まずはその前段階である「技術士補」の取得を目指すのが一般的です。

機械保全技能士

工場の生産ラインを止めないために不可欠な、機械のメンテナンスやトラブルシューティングの技能を証明する国家資格です。設備の安定稼働を支える専門家として、現場で重宝されます。

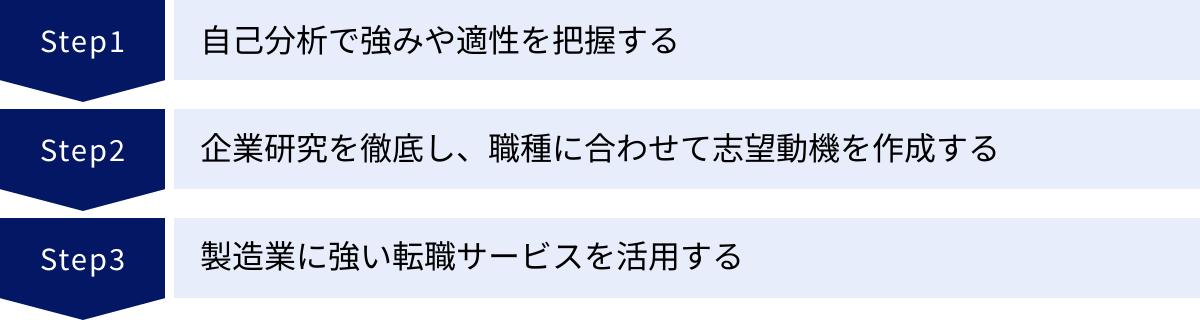

製造業への転職を成功させるための3ステップ

やみくもに転職活動を始めても、良い結果には繋がりません。製造業への転職を成功させるためには、計画的にステップを踏んでいくことが重要です。ここでは、転職成功の確率を格段に高めるための3つのステップを紹介します。

① 自己分析で強みや適性を把握する

転職活動の第一歩は、「敵(企業)を知る」ことではなく、「己を知る」ことです。自己分析を徹底的に行い、自分の強み、弱み、価値観、そしてキャリアにおける希望を明確にします。これが曖昧なままだと、企業選びの軸がぶれ、面接での受け答えも薄っぺらなものになってしまいます。

自己分析では、主に以下の2つのアプローチが有効です。

- キャリアの棚卸し(Can/Will/Mustの整理)

- Can(できること):これまでの仕事やプライベートで得たスキル、知識、経験を全て書き出します。「PCスキル」「コミュニケーション能力」といった抽象的なものだけでなく、「〇〇というソフトを使って、月間売上データを集計・分析した」のように、具体的なエピソードを伴ってリストアップすることが重要です。

- Will(やりたいこと):どのような仕事にやりがいを感じるか、どのような環境で働きたいか、将来どのようなキャリアを築きたいか、といった自分の欲求を明らかにします。「チームで協力して目標を達成したい」「専門性を高めていきたい」「社会貢献性の高い仕事がしたい」など、自分の内なる声に耳を傾けましょう。

- Must(すべきこと):転職する上で譲れない条件を整理します。希望年収、勤務地、休日、残業時間など、現実的な条件を明確にしておくことで、企業選びのミスマッチを防ぎます。

- 成功体験・失敗体験の深掘り

過去の仕事で「最も成果を出せた経験」や「最も困難だった経験」を思い出し、「なぜ成功したのか」「なぜ失敗したのか」「その経験から何を学んだのか」を深く掘り下げます。このプロセスを通じて、自分の思考の癖や行動パターン、得意な状況、苦手な状況が見えてきます。これが、面接で語る自己PRや強みのエピソードの源泉となります。

② 企業研究を徹底し、職種に合わせて志望動機を作成する

自己分析で自分の軸が固まったら、次はその軸に合った企業を探す「企業研究」のフェーズに移ります。企業のウェブサイトを眺めるだけでなく、より深く、多角的に情報を収集することが、ライバルとの差をつける鍵となります。

- 情報収集のポイント

- 企業の公式ウェブサイト:事業内容、製品情報、企業理念などは基本として必ずチェックします。

- IR情報(投資家向け情報):上場企業の場合、中期経営計画や決算説明資料が公開されています。ここには、企業が今後どの分野に力を入れていくのか、どのような戦略を描いているのかといった、未来に関する重要な情報が詰まっています。

- ニュースリリース:新製品の発表や、新しい技術開発、業務提携など、企業の最新の動向を把握できます。

- 社員インタビューやブログ:実際に働いている人の声を通じて、社風や働きがい、職場の雰囲気などを感じ取ることができます。

企業研究で得た情報と、ステップ①の自己分析の結果を掛け合わせることで、説得力のある志望動機が完成します。「(自己分析で分かった)自分の〇〇という強みや価値観は、(企業研究で分かった)御社の△△という事業方針や文化に合致しており、□□という形で貢献できると確信しています」という論理的なストーリーを構築しましょう。職種ごとに求められる能力は異なるため、応募する職種に合わせてアピールする強みや貢献の仕方をカスタマイズすることが重要です。

③ 製造業に強い転職サービスを活用する

自己分析と企業研究を自分一人で行うのには限界があります。そこで、転職のプロである転職エージェントを積極的に活用することを強くお勧めします。特に、製造業に特化した、あるいは製造業に強い実績を持つサービスを選ぶことが成功への近道です。

転職エージェントを活用するメリットは数多くあります。

- 非公開求人の紹介:一般には公開されていない、好条件の「非公開求人」を紹介してもらえる可能性があります。これには、企業の重要ポジションや、競合他社に知られたくない新規プロジェクトの求人などが含まれます。

- 専門的なアドバイス:製造業界の動向や、各企業の社風、面接で聞かれやすい質問といった、内部情報に詳しいキャリアアドバイザーから、的確なアドバイスを受けられます。

- 書類添削・面接対策:履歴書や職務経歴書の添削、模擬面接などを通じて、自分の魅力を最大限に伝えるためのサポートを受けられます。客観的な視点からのフィードバックは、自分では気づけない改善点を発見するのに役立ちます。

- 年収交渉などの代行:自分では言い出しにくい給与や待遇面の交渉を、エージェントが代行してくれます。

転職活動は孤独な戦いになりがちですが、信頼できるエージェントをパートナーにすることで、精神的な支えにもなります。複数のサービスに登録し、自分と相性の良いキャリアアドバイザーを見つけることが、成功の鍵を握ります。

製造業への転職におすすめの転職サイト・エージェント5選

最後に、製造業への転職を目指す際に、特に頼りになる転職サイト・エージェントを5つ厳選してご紹介します。それぞれに特徴があるため、自分の希望やキャリアプランに合わせて複数を併用することをおすすめします。

| サービス名 | 特徴 | 主な対象者 | 求人エリア |

|---|---|---|---|

| リクルートエージェント | 業界No.1の求人数。全業種・職種を網羅。手厚いサポート。 | 全ての転職希望者 | 全国 |

| doda | 転職サイトとエージェント機能が一体。豊富な求人とスカウト機能。 | 20代~30代中心 | 全国 |

| マイナビメーカーAGENT | メーカー・製造業に特化。特に若手・第二新卒に強み。 | 20代~30代のメーカー希望者 | 全国 |

| メイテックネクスト | 製造業のエンジニア職に特化。専門性の高いコンサルタント。 | 製造業の技術職(機械、電気、IT等) | 全国(特に都市部) |

| 工場ワークス | 工場・製造業の求人専門サイト。多様な雇用形態。 | 製造現場で働きたい人(未経験者含む) | 全国 |

① リクルートエージェント

リクルートエージェントは、業界最大手の転職エージェントであり、求人数・転職支援実績ともにNo.1を誇ります。その圧倒的な情報量とネットワークは、製造業への転職においても大きな強みとなります。大手メーカーから隠れた優良中小企業まで、あらゆる企業の求人を網羅しており、幅広い選択肢の中から自分に合った転職先を探すことが可能です。

各業界に精通したキャリアアドバイザーが多数在籍しており、手厚いサポートを受けられる点も魅力です。職務経歴書の添削や面接対策はもちろんのこと、独自の分析ツールを用いた自己分析のサポートも提供しています。「まずは幅広く求人を見てみたい」「手厚いサポートを受けながら転職活動を進めたい」という方に最適なサービスです。(参照:株式会社リクルート 公式サイト)

② doda

dodaは、転職サイトと転職エージェントの両方の機能を併せ持つ、利便性の高いサービスです。自分で求人を探して応募することも、エージェントに相談して求人を紹介してもらうことも、一つのプラットフォームで完結します。

公開求人数はリクルートエージェントに次ぐ規模を誇り、製造業の求人も豊富です。特に、サイト上で利用できる「レジュメビルダー」や「年収査定」といったツールが充実しており、転職活動を効率的に進めるのに役立ちます。また、企業から直接オファーが届くスカウトサービスも活発です。「自分のペースで求人を探しつつ、良い案件があればエージェントにも相談したい」という、柔軟な使い方をしたい方におすすめです。(参照:パーソルキャリア株式会社 公式サイト)

③ マイナビメーカーAGENT

マイナビメーカーAGENTは、その名の通り、メーカー・製造業の転職支援に特化した転職エージェントです。総合転職サイト「マイナビ」で知られるマイナビグループが運営しており、特に20代〜30代の若手・第二新卒層の転職支援に強みを持っています。

メーカー専任のキャリアアドバイザーが、業界の動向や各社の特徴を深く理解した上で、求職者一人ひとりのキャリアプランに寄り添ったサポートを提供します。大手メーカーはもちろん、今後の成長が期待される優良な中小企業の求人も多数保有しています。「初めて製造業に挑戦する」「若手のうちにメーカーでキャリアを築きたい」と考えている方に、特におすすめのサービスです。(参照:株式会社マイナビ 公式サイト)

④ メイテックネクスト

メイテックネクストは、製造業の「技術職・エンジニア」に特化した転職エージェントです。機械・電気・IT・化学といった分野のエンジニア転職支援において、国内トップクラスの実績を誇ります。

最大の強みは、キャリアアドバイザーの半数以上がメーカーの技術部門出身者である点です。そのため、技術的な専門知識やエンジニア特有のキャリアの悩みを深く理解した上で、的確なアドバイスを提供してくれます。一般的な転職エージェントでは出会えないような、専門性の高いエンジニア求人を多数扱っています。「自分の技術力を正当に評価してくれる企業に転職したい」「エンジニアとしてさらにキャリアアップしたい」という技術者の方にとって、最も頼りになるパートナーとなるでしょう。(参照:株式会社メイテックネクスト 公式サイト)

⑤ 工場ワークス

工場ワークスは、工場・製造業の仕事に特化した求人情報サイトです。全国の工場求人を網羅しており、特に製造現場の仕事を探している方にとっては非常に便利なプラットフォームです。

正社員だけでなく、期間工、派遣、パート・アルバイトといった多様な雇用形態の求人を扱っているのが大きな特徴です。また、「未経験OK」「寮・社宅あり」「高収入」といった、こだわりの条件で求人を絞り込めるため、自分の希望に合った仕事を効率的に見つけることができます。「まずは製造現場で働いてみたい」「未経験から挑戦できる仕事を探している」という方に最適なサイトです。(参照:株式会社インターワークス 公式サイト)