50代からの転職は、これまでのキャリアで培った豊富な経験と専門知識を武器に、新たなステージへ挑戦する大きな転機です。しかし、同時に「年齢の壁」や「求められるスキルの高さ」など、20代や30代の転職とは異なる厳しい現実に直面することも少なくありません。

「求人が見つからないのではないか」「年収が下がってしまうのではないか」「新しい環境に馴染めるだろうか」といった不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

しかし、悲観する必要は全くありません。 50代の転職市場のリアルを正確に理解し、適切な戦略を立て、自分に合った転職サイトやエージェントを賢く活用することで、理想のキャリアチェンジを実現することは十分に可能です。50代には、長年の実務経験に裏打ちされた課題解決能力やマネジメントスキル、そして深い業界知識という、若手にはない強力な武器があります。

この記事では、50代の転職が厳しいと言われる具体的な理由から、それを乗り越えるための転職サイトの選び方、そして2024年最新のおすすめサービスまで、網羅的に解説します。さらに、転職活動を成功に導くための具体的なステップや、男女別のポイント、よくある質問にも詳しくお答えします。

この記事を最後まで読めば、50代の転職活動に対する漠然とした不安が解消され、自信を持って次の一歩を踏み出すための具体的な道筋が見えてくるはずです。

目次

50代の転職が厳しいと言われる理由

50代の転職活動が「厳しい」と言われるのには、いくつかの明確な理由が存在します。企業側の視点や転職市場の構造を理解することは、効果的な対策を立てるための第一歩です。ここでは、その主な理由を4つの側面から詳しく解説します。

年齢を理由に求人が制限される

転職市場において、残念ながら「年齢フィルター」が存在することは否定できません。特に、ポテンシャルや将来性を重視する若手採用とは異なり、50代の採用は明確な目的を持って行われます。

多くの企業では、長期的な人材育成の観点から、未経験者や若手を採用する求人の場合、年齢の上限を暗に設けているケースがあります。これは、組織の年齢構成のバランスを保ちたい、あるいは長期勤続による貢献を期待したいといった経営的な判断が背景にあります。

また、採用担当者が抱く固定観念も影響します。例えば、「体力的にハードな業務は難しいのではないか」「新しいデジタルツールへの適応に時間がかかるのではないか」「年下の上司のもとで素直に働けるだろうか」といった懸念から、無意識のうちに50代の候補者を敬遠してしまうことがあります。

もちろん、年齢のみを理由に応募を拒否することは法律で禁止されていますが、選考過程において他の要素と絡めて総合的に判断される結果、年齢が不利に働く場面は少なくありません。そのため、50代の転職では、こうした企業側の懸念を払拭し、年齢を上回る価値を提供できることを明確に示す必要があります。 具体的には、豊富な経験に基づく即戦力性や、特定の課題を解決できる専門スキルをアピールすることが不可欠です。

求められるスキルと経験のレベルが高い

50代の求職者に対して、企業が期待するのは「ポテンシャル」ではなく「即戦力性」と「実績」です。若手のように入社後の成長を待つ時間的猶予はなく、採用後すぐに事業に貢献してくれることが大前提となります。そのため、求められるスキルや経験のレベルは必然的に高くなります。

具体的には、以下のような高度な能力が要求される傾向にあります。

- 高度な専門性: 特定の分野において、長年の経験に裏打ちされた深い知識と技術を持っていること。例えば、「〇〇業界の法規制に精通し、コンプライアンス体制を構築できる」「最新のマーケティング手法を用いて、売上を〇%向上させた実績がある」など、具体的な成果を伴う専門性が求められます。

- マネジメント経験: メンバーやチームを率いて目標を達成した経験は、50代の大きな武器です。単に役職があったというだけでなく、部下の育成、プロジェクトの進捗管理、予算管理、部門間の調整など、具体的なマネジメントスキルと実績が問われます。特に、困難な状況を乗り越えてチームを成功に導いた経験は高く評価されます。

- 課題解決能力: 企業が抱える経営課題や事業課題に対して、自身の経験を活かして具体的な解決策を提示し、実行できる能力です。面接では「当社の課題は何だと思いますか?あなたならどう解決しますか?」といった質問をされることも多く、過去の成功体験を、応募先企業の状況に合わせて応用できる思考力が試されます。

「何でもできます」というジェネラリスト的なアピールは、50代の転職市場では通用しにくいのが現実です。「この分野なら誰にも負けない」という、明確で再現性のある強みを持つことが、高い要求レベルをクリアする鍵となります。

年収や待遇の維持が難しい

多くの50代にとって、転職における大きな懸念事項の一つが年収です。長年同じ企業に勤めてきた場合、年功序列型の賃金体系によって、現在の市場価値以上に高い給与を得ているケースも少なくありません。

しかし、転職市場は基本的に市場価値(マーケットバリュー)に基づいて年収が決定されます。市場価値とは、求職者のスキルや経験が、他の企業でどれだけ評価されるかという客観的な指標です。そのため、転職を機に、純粋な実力評価にさらされることになり、結果として年収が下がってしまう可能性も十分に考えられます。

特に、以下のような場合に年収ダウンのリスクが高まります。

- 異業種への転職: これまで培ってきた業界特有の知識や人脈が活かせない場合、評価がリセットされ、年収が下がりやすくなります。

- 企業の規模が小さくなる転職: 一般的に、大企業から中小・ベンチャー企業へ転職する場合、給与水準や福利厚生の面で見劣りすることがあります。

- マネジメント職から専門職への転身: 管理職手当などがなくなることで、年収が下がることがあります。

一方で、高度な専門性や希少なスキルを持つ人材であれば、年収アップも十分に可能です。 例えば、DX推進の責任者や、新規事業の立ち上げリーダー、海外拠点のマネージャーといったポジションでは、高額な報酬が提示されることも珍しくありません。

重要なのは、現在の年収に固執しすぎず、自身の市場価値を客観的に把握することです。その上で、年収だけでなく、やりがい、働きやすさ、将来性といった多角的な視点から、転職の是非を判断することが求められます。

新しい環境への適応力に懸念を持たれやすい

企業が50代の採用に慎重になる理由の一つに、「新しい環境への適応力」に対する懸念があります。これは、スキルや経験とは別の、いわゆる「ソフトスキル」に関する部分です。

採用担当者が抱く具体的な懸念点としては、以下のようなものが挙げられます。

- 企業文化への順応: 長年一つの会社で培われた仕事の進め方や価値観が強く、新しい組織の文化やルールに馴染むのに時間がかかるのではないかという懸念。

- 人間関係の構築: 特に、上司や同僚が自分より年下になるケースが増える中で、プライドが邪魔をして円滑なコミュニケーションが取れないのではないかという不安。

- 学習意欲と柔軟性: これまでの成功体験に固執し、新しい知識やスキルの習得に消極的だったり、変化に対して抵抗を感じたりするのではないかという見方。

- ITリテラシー: 新しい業務システムやコミュニケーションツール(Slack, Microsoft Teamsなど)への対応がスムーズにできるかという点。

これらの懸念は、多くの場合、50代に対するステレオタイプや偏見に基づいています。しかし、採用する企業側からすれば、組織の和を乱すリスクは避けたいと考えるのは自然なことです。

したがって、50代の求職者は、面接などの選考過程で「自分は柔軟性があり、新しい環境でも積極的に学び、貢献できる人間である」ことを具体的なエピソードを交えてアピールする必要があります。「過去の会社ではこうだった」という発言は避け、応募先企業のやり方を尊重し、素直に学ぶ姿勢を示すことが極めて重要です。これまでの経験を誇りつつも、謙虚な姿勢を併せ持つことが、採用担当者の懸念を払拭する鍵となるでしょう。

50代の転職に最適な転職サイトの選び方

50代の転職を成功させるためには、やみくもに求人を探すのではなく、戦略的にツールを選ぶことが不可欠です。数ある転職サイトの中から、自身のキャリアや希望に合ったプラットフォームを見つけ出すことが、効率的で満足度の高い転職活動につながります。ここでは、50代が転職サイトを選ぶ上で特に重視すべき4つのポイントを解説します。

50代向けの求人数で選ぶ

転職活動の第一歩は、どのような求人が存在するのかを知ることから始まります。そのため、まず考慮すべきは、50代を対象とした求人の絶対数です。求人数が多ければ多いほど、選択肢が広がり、自身の経験やスキルにマッチする企業と出会える確率が高まります。

転職サイトは、大きく分けて「総合型」と「特化型」の2種類があります。

- 総合型転職サイト: 幅広い年代、業界、職種を網羅しており、求人数が圧倒的に多いのが特徴です。リクルートエージェントやdodaなどが代表例です。まずは総合型サイトに登録し、どのような求人があるのか、自身の市場価値はどの程度なのかを大まかに把握するのが良いでしょう。「50代歓迎」「年齢不問」「マネジメント経験者募集」といったキーワードで検索することで、膨大な求人の中から自分に合ったものを絞り込めます。

- 特化型転職サイト: 特定の年代(ミドル・ハイクラス層)、業界、職種に特化しているサイトです。ビズリーチやJACリクルートメント、FROM40などがこれにあたります。求人数は総合型に劣るものの、50代がメインターゲットであるため、求人の質が高く、自分の経歴を正当に評価してくれる企業と出会いやすいという大きなメリットがあります。

おすすめの戦略は、まず大手総合型サイトで求人の全体像を掴み、同時並行でミドル・ハイクラス向けの特化型サイトに登録して、質の高い求人情報を得るという方法です。複数のサイトを併用することで、求人の見逃しを防ぎ、多角的な視点からキャリアの可能性を探ることができます。

ハイクラス・ミドルクラス向け求人の割合で選ぶ

50代の転職では、長年培ってきた経験やスキルを正当に評価してくれる企業とマッチングすることが重要です。そのためには、年収や役職といった待遇面で、自身のキャリアに見合った求人を多く扱っているサイトを選ぶ必要があります。これが「ハイクラス・ミドルクラス向け求人」です。

一般的に、ハイクラス・ミドルクラス向けの求人は、以下のような特徴を持っています。

- 年収レンジが高い: 年収600万円以上、中には1,000万円を超える求人も珍しくありません。

- 高い専門性が求められる: 特定分野のスペシャリストや、事業を牽引するリーダーとしての役割が期待されます。

- 経営層に近いポジション: 部長、事業部長、役員候補といった、企業の経営に深く関わるポジションの募集が多く見られます。

- 非公開求人が多い: 企業の重要な戦略に関わるポジションが多いため、一般には公開せず、信頼できる転職サービスを通じて限定的に募集されるケースがほとんどです。

ビズリーチやリクルートダイレクトスカウト、JACリクルートメントといったハイクラス特化型のサービスは、まさにこうした求人を中心に扱っています。これらのサイトに登録するということは、企業側も「即戦力となる優秀な50代を採用したい」という明確な意思を持っていることの裏返しです。

単に求人数が多いだけでなく、自分のようなキャリアを持つ人材を求めている企業がどれだけ登録しているか、という「求人の質」を見極めることが、ミスマッチのない転職を実現するための鍵となります。

スカウト機能の有無で選ぶ

多忙な日々の中で転職活動を進める50代にとって、効率性は非常に重要な要素です。そこで活用したいのが「スカウト機能」です。

スカウト機能とは、サイトに自身の職務経歴書を登録しておくと、その内容に興味を持った企業やヘッドハンター(転職エージェント)から直接オファーが届く仕組みのことです。この機能には、以下のような大きなメリットがあります。

- 効率的な転職活動: 自分で求人を探す手間が省け、働きながらでも効率的に情報収集ができます。「待ち」の姿勢で、思わぬ優良企業から声がかかる可能性があります。

- 市場価値の可視化: どのような企業から、どれくらいの頻度で、どんな内容のスカウトが届くかによって、自身の経歴が転職市場でどの程度評価されるのかを客観的に把握できます。 これは、自己分析や年収交渉の際に非常に役立つ指標となります。

- 非公開求人との出会い: 企業が公には募集していない重要なポジション(非公開求人)のオファーが届くことがあります。スカウトは、こうした特別な求人へのアクセスパスとなり得ます。

- キャリアの可能性の発見: 自分が想定していなかった業界や職種の企業からスカウトが届くことで、自身のキャリアの新たな可能性に気づかされることもあります。

質の高いスカウトを受け取るためには、職務経歴書を具体的かつ魅力的に書き込むことが何よりも重要です。これまでの実績を具体的な数値で示したり、どのようなスキルで貢献できるかを明確に記述したりすることで、企業やヘッドハンターの目に留まりやすくなります。

ビズリーチやリクルートダイレクトスカウトは、このスカウト機能がメインのサービスであり、50代の転職活動において強力な武器となるでしょう。

転職サイトと転職エージェントを併用する

転職活動をより有利に進めるためには、「転職サイト」と「転職エージェント」という2つのサービスを理解し、賢く併用することが推奨されます。それぞれの特徴は以下の通りです。

| 機能・特徴 | 転職サイト(求人検索型) | 転職エージェント(キャリア相談型) |

|---|---|---|

| 主な役割 | 求人情報の提供、自己応募のプラットフォーム | キャリア相談、求人紹介、選考サポート |

| 利用方法 | 自分で求人を検索し、応募する | 担当エージェントと面談し、求人を紹介してもらう |

| 求人の種類 | 公開求人が中心 | 非公開求人や独占求人が多い |

| サポート | 基本的に自己完結。システム的なサポートが主 | 履歴書添削、面接対策、年収交渉など手厚いサポート |

| メリット | 自分のペースで活動できる、多くの求人を閲覧できる | 客観的なアドバイス、企業との交渉代行 |

| デメリット | 全て自分で判断・行動する必要がある | 担当者との相性がある、必ず求人が紹介されるとは限らない |

| おすすめの人 | 転職の方向性が明確な人、多くの求人を見たい人 | 転職に不安がある人、客観的な意見が欲しい人、非公開求人に応募したい人 |

50代の転職においては、特に転職エージェントの活用価値が高まります。その理由は、専門のキャリアアドバイザーが介在することで、一人では乗り越えにくい課題を解決できるからです。

- 客観的なキャリアの棚卸し: 自分の強みや市場価値を、プロの視点から客観的に分析してもらえます。

- 質の高い非公開求人の紹介: エージェントは、一般には出回らない企業の内部情報や非公開求人を保有しており、経歴にマッチした案件を紹介してくれます。

- 徹底した選考対策: 50代が聞かれやすい質問への対策や、企業ごとに合わせた職務経歴書の添削、模擬面接など、手厚いサポートを受けられます。

- 年収・条件交渉の代行: 自分では言い出しにくい年収や待遇面の交渉を、プロが代行してくれます。

転職サイトで広く情報を集めながら、転職エージェントで専門的なサポートを受ける。 この両輪で活動を進めることが、50代の転職成功率を飛躍的に高める最も効果的な戦略と言えるでしょう。

【2024年最新】50代向け転職サイト・転職エージェントおすすめ12選

ここでは、数ある転職サービスの中から、特に50代の転職活動において実績と強みを持つサイト・エージェントを厳選して12サービス紹介します。それぞれの特徴を理解し、ご自身のキャリアプランや希望に合ったサービスを選んでみましょう。複数のサービスに登録することで、より多くのチャンスを掴むことができます。

| サービス名 | タイプ | 主な特徴 | ターゲット層 |

|---|---|---|---|

| ① ビズリーチ | スカウト型 | ハイクラス求人多数、ヘッドハンターからのスカウト | 年収600万円以上のミドル・ハイクラス層 |

| ② リクルートダイレクトスカウト | スカウト型 | 年収800万円以上の求人多数、ヘッドハンターが探してくれる | ハイクラス層、エグゼクティブ層 |

| ③ リクルートエージェント | エージェント型 | 業界最大級の求人数、全年代・全職種対応 | 幅広い層、転職初心者から経験者まで |

| ④ doda | 総合型 | 求人検索・エージェント・スカウトの3機能 | 20代〜50代まで幅広い層 |

| ⑤ JACリクルートメント | エージェント型 | ミドル・ハイクラス、管理職、専門職に特化、外資系に強い | 30代〜50代のミドル・ハイクラス層 |

| ⑥ パソナキャリア | エージェント型 | 女性の転職支援に強み、丁寧なサポート | 幅広い層、特に女性や丁寧なサポートを求める人 |

| ⑦ FROM40 | 特化型サイト | 40代・50代専門の転職サイト | 40代・50代の中高年層 |

| ⑧ エンワールド・ジャパン | エージェント型 | 外資系・グローバル企業に特化 | ミドル・ハイクラスのバイリンガル人材 |

| ⑨ type転職エージェント | エージェント型 | IT・Web業界、営業職に強み、首都圏中心 | 20代〜40代が中心だが50代の専門職も |

| ⑩ en転職 | 求人サイト | 独自の取材記事で企業情報が詳細 | 20代〜30代が中心だが、幅広い求人あり |

| ⑪ GROP | エージェント型 | 地域密着型、製造・事務・介護など幅広い職種 | 地域で働きたい人、多様な働き方を求める人 |

| ⑫ ランスタッド | エージェント型 | 世界最大級の人材サービス、外資系・製造業に強み | 幅広い層、派遣・紹介予定派遣も |

① ビズリーチ

ビズリーチは、ハイクラス・ミドルクラスの転職を目指す50代にとって、まず登録を検討すべき代表的なスカウト型転職サイトです。職務経歴書を登録すると、国内外の優良企業や一流ヘッドハンターから直接スカウトが届きます。年収1,000万円以上の求人が3分の1以上を占めており(公式サイトより)、管理職や専門職のポジションが豊富です。有料プラン(プレミアムステージ)に登録することで、全てのスカウトを閲覧・返信できるようになり、より積極的な転職活動が可能です。自分の市場価値を測るためのリトマス試験紙としても非常に有効です。

(参照:ビズリーチ公式サイト)

② リクルートダイレクトスカウト

リクルートダイレクトスカウトは、リクルートが運営するハイクラス向けのスカウトサービスです。ビズリーチとしばしば比較されますが、こちらは全ての機能を完全無料で利用できるのが大きな特徴です。年収800万円〜2,000万円の求人が多数掲載されており、登録したレジュメを見たヘッドハンターや企業から直接スカウトが届きます。特に経営幹部やエグゼクティブ層の求人に強く、これまでのキャリアを最大限に活かしたい50代におすすめです。リクルートというブランド力から、多くの優良企業が利用しています。

(参照:リクルートダイレクトスカウト公式サイト)

③ リクルートエージェント

リクルートエージェントは、業界最大級の求人数を誇る、総合型転職エージェントの最大手です。全年代・全業界・全職種をカバーしており、公開求人・非公開求人ともに圧倒的な数を保有しています。そのため、50代向けの求人も豊富に見つかります。各業界に精通したキャリアアドバイザーが、キャリアの棚卸しから求人紹介、面接対策、年収交渉まで一貫してサポートしてくれます。転職活動に不安がある方や、まずは幅広く求人を見てみたいという50代にとって、心強い味方となるでしょう。

(参照:リクルートエージェント公式サイト)

④ doda

dodaは、パーソルキャリアが運営する大手総合転職サービスです。「転職サイト(求人検索)」「転職エージェント」「スカウト」の3つの機能を1つのサービスで利用できるのが最大の強みです。自分のペースで求人を探しつつ、エージェントに相談したり、企業からのスカウトを待ったりと、状況に応じて柔軟に使い分けることができます。求人数も業界トップクラスで、50代向けの求人も多数。キャリア診断や年収査定などのツールも充実しており、自己分析にも役立ちます。

(参照:doda公式サイト)

⑤ JACリクルートメント

JACリクルートメントは、管理職・専門職・技術職といったミドル・ハイクラス層の転職支援に特化した転職エージェントです。特に外資系企業やグローバル企業への転職に強みを持っています。各業界出身のコンサルタントが多く在籍しており、専門性の高いキャリア相談が可能です。両面型(一人のコンサルタントが企業と求職者の両方を担当)のサポート体制を採っているため、企業のカルチャーや求める人物像に関する深い情報を提供してもらえます。専門性を活かしてキャリアアップを目指す50代に最適です。

(参照:JACリクルートメント公式サイト)

⑥ パソナキャリア

パソナキャリアは、丁寧で親身なサポートに定評のある転職エージェントです。オリコン顧客満足度調査の転職エージェント部門で何度も上位にランクインしており、利用者からの評価が高いのが特徴です。特に女性の転職支援に力を入れており、女性のキャリアアドバイザーも多数在籍しています。初めての転職で不安が大きい方や、じっくりとキャリア相談をしたい50代の方におすすめです。幅広い業界の求人を扱っていますが、特にメーカーやIT業界に強みを持っています。

(参照:パソナキャリア公式サイト)

⑦ FROM40

FROM40は、その名の通り40代・50代の転職に特化した求人サイトです。掲載されている求人の応募資格は原則40歳以上となっており、ミドル・シニア層を積極的に採用したい企業の求人のみが集まっています。年齢を理由に書類選考で落とされる心配が少ないため、安心して応募できるのが大きなメリットです。「年収600万円以上」「管理職」といった条件での絞り込みも可能で、経験豊富な人材を求める求人が中心です。まさに50代のための転職サイトと言えるでしょう。

(参照:FROM40公式サイト)

⑧ エンワールド・ジャパン

エンワールド・ジャパンは、外資系企業や日系グローバル企業への転職に特化した人材紹介会社です。特にミドル〜ハイクラスの案件に強く、専門分野に精通したコンサルタントが求職者のキャリアプランに合わせたサポートを提供します。英語力を活かしたい、グローバルな環境で活躍したいと考える50代には最適なサービスです。正社員だけでなく、プロフェッショナル人材向けの派遣や契約といった多様な働き方の提案も行っています。

(参照:エンワールド・ジャパン公式サイト)

⑨ type転職エージェント

type転職エージェントは、特に首都圏のIT・Web業界や、営業職、企画職の転職に強みを持つ転職エージェントです。一都三県(東京、神奈川、埼玉、千葉)の求人が中心ですが、その分、特定の領域における専門性は非常に高いです。長年の実績から企業との太いパイプを持っており、独占求人も多数保有しています。ITエンジニアやWebマーケターなど、専門職としてキャリアを築いてきた50代であれば、スキルを正当に評価してくれる企業とのマッチングが期待できます。

(参照:type転職エージェント公式サイト)

⑩ en転職

en転職は、日本最大級の会員数を誇る求人情報サイトです。最大の特徴は、エン・ジャパンの社員が企業を直接取材して作成する、詳細で正直な求人情報です。仕事のやりがいはもちろん、「仕事の厳しさ」や「向いていない人」といった項目まで記載されており、入社後のミスマッチを防ぐ工夫がされています。若手向けの求人が中心というイメージもありますが、求人数が多いため50代向けの案件も探せます。企業のリアルな姿を知った上で応募したい方におすすめです。

(参照:en転職公式サイト)

⑪ GROP

GROP(グロップ)は、全国に拠点を持つ総合人材サービス会社です。地域に密着した求人に強く、地元での転職を希望する50代にとって有力な選択肢となります。製造、物流、事務、コールセンター、介護など、幅広い職種の求人を扱っており、正社員だけでなく、派遣や紹介予定派遣など多様な働き方の提案も可能です。大手だけでなく、地元の優良中小企業の求人も見つかる可能性があります。Uターン・Iターン転職を考えている方にもおすすめです。

(参照:GROP公式サイト)

⑫ ランスタッド

ランスタッドは、オランダに本拠を置く世界最大級の総合人材サービス会社です。そのグローバルネットワークを活かし、外資系企業や日系グローバル企業の求人に強みを持っています。特に製造業、テクノロジー、ライフサイエンスといった分野で高い専門性を誇ります。世界レベルでの転職市場の知見を活かしたキャリアコンサルティングが受けられるのも魅力です。正社員紹介のほか、派遣や紹介予定派遣も扱っており、柔軟なキャリアプランに対応できます。

(参照:ランスタッド公式サイト)

転職サイトを効果的に活用する4つのポイント

優れた転職サイトに登録するだけでは、転職成功には繋がりません。これらのツールを「使いこなし」、その価値を最大限に引き出すことが重要です。ここでは、転職サイトを効果的に活用するための4つの具体的なポイントを解説します。

① 複数のサービスに登録して求人の選択肢を増やす

転職活動において、情報収集の網を広く張ることは基本中の基本です。1つの転職サイトだけに依存してしまうと、得られる情報が偏り、貴重なチャンスを逃してしまう可能性があります。複数のサービスに登録すべき理由は主に3つあります。

- 独占求人の存在: 転職サイトやエージェントは、それぞれが独自に開拓した「独占求人」や「非公開求人」を保有しています。あるサービスにしか掲載されていない優良求人を見逃さないためにも、複数登録は必須です。

- 担当エージェントとの相性: 転職エージェントを利用する場合、担当となるキャリアアドバイザーとの相性は、転職活動の成否を大きく左右します。複数のエージェントに登録しておけば、自分に合わないと感じた場合でも、他のエージェントをメインに活動を切り替えることができます。また、複数のアドバイザーから意見を聞くことで、より客観的で多角的な視点を得られます。

- サービスの特性を活かす: 前述の通り、転職サービスには「総合型」「特化型」「スカウト型」など、それぞれに強みがあります。例えば、「リクルートエージェント(総合型)で求人の全体像を把握し、ビズリーチ(スカウト型)で市場価値を測り、JACリクルートメント(特化型)で専門性を活かせる求人を探す」 といったように、目的別に使い分けることで、効率的かつ網羅的な活動が可能になります。

まずは3〜4社程度のサービスに登録し、それぞれの特徴を比較しながら、自分にとって最も使いやすい、あるいは相性の良いサービスを主軸にしていくのがおすすめです。

② 職務経歴は具体的に詳しく記載する

転職サイト、特にスカウト機能があるサイトや転職エージェントに登録する際、最も重要なのが職務経歴書の入力です。この内容の充実度が、届くスカウトの質と量を決定し、エージェントがあなたに紹介する求人の精度を高めます。

職務経歴を記載する際は、以下の点を強く意識しましょう。

- 具体性と客観性: 「営業として頑張りました」といった抽象的な表現は避け、「〇〇という商材を、〇〇業界の新規顧客向けに開拓し、年間売上目標120%を達成。前年比で売上を3,000万円増加させました」のように、誰が読んでも理解できる具体的なアクションと、数値を伴う客観的な実績を記述します。5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識すると、内容が整理しやすくなります。

- 再現性の提示: 企業が知りたいのは「過去の実績」そのものよりも、「その経験を活かして自社でどのように貢献してくれるか」です。自分のスキルや経験が、どのような状況でも成果を出せる「ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)」であることを示唆する書き方を心がけましょう。例えば、「課題分析力」「プロジェクト推進力」「チームビルディング能力」といったスキルを、具体的なエピソードと結びつけて説明します。

- 応募先への貢献意欲: もし特定の企業に応募する際は、その企業の事業内容や課題を研究し、「自身の〇〇という経験は、貴社の△△という事業課題の解決に貢献できると考えています」といったように、貢献できるポイントを明確にアピールすることで、採用担当者の心に響きます。

職務経歴書の作成は手間がかかりますが、ここでの努力が後の転職活動を大きく左右します。一度時間をかけて丁寧に作り込む価値は十分にあります。

③ スカウトメールには積極的に返信する

スカウト型の転職サイトを利用していると、様々な企業やヘッドハンターからスカウトメールが届きます。これらのメールには、できるだけ丁寧かつ迅速に対応することが、良い結果を引き寄せるコツです。

たとえ現時点では興味が持てない企業からのスカウトであっても、無下に無視するのは得策ではありません。 丁重に辞退の旨を返信することで、ヘッドハンターに「この人は誠実な対応をする人だ」という良い印象を与え、今後さらに良い条件の求人があった際に、優先的に声をかけてもらえる可能性が高まります。

特に、以下のようなスカウトには積極的に返信しましょう。

- プラチナスカウト・プレミアムスカウト: 通常のスカウトとは異なり、送信数に制限がある特別なスカウトです。企業やヘッドハンターが、あなたの経歴を高く評価している証拠であり、面接につながる可能性が高いです。

- 面接確約スカウト: 書類選考が免除され、必ず面接を受けられるオファーです。企業側の本気度が高いため、少しでも興味があれば話を聞いてみることをおすすめします。

- パーソナライズされたスカウト: 定型文ではなく、あなたの職務経歴書の特定の記述に言及しているなど、明らかに「あなた」個人に向けて書かれたスカウトは、有望な案件である可能性が高いです。

スカウトへの返信は、転職活動における重要なコミュニケーションの一つです。積極的な姿勢を示すことで、より多くのチャンスを引き寄せることができます。

④ 担当エージェントと良好な関係を築く

転職エージェントを利用する場合、担当のキャリアアドバイザーはあなたの転職活動における最も重要な「パートナー」です。このパートナーと良好な関係を築くことが、転職成功の鍵を握ります。

良好な関係を築くためのポイントは以下の通りです。

- 正直かつ具体的に伝える: 自身の希望条件(年収、勤務地、職務内容など)や、キャリアに関する悩み、転職理由などを包み隠さず正直に伝えましょう。情報が正確であるほど、アドバイザーはあなたに最適な求人を見つけやすくなります。

- 主体的に行動する: アドバイザーからの連絡を待つだけでなく、自分からも積極的に連絡を取り、進捗状況を報告したり、相談したりする姿勢が大切です。「この人は本気で転職しようとしている」とアドバイザーに思わせることで、より熱心なサポートを引き出すことができます。

- 感謝と敬意を忘れない: アドバイザーも人間です。面談の時間を取ってくれたことや、有益な情報を提供してくれたことに対して、感謝の気持ちを伝えることを忘れないようにしましょう。良好な人間関係は、円滑なコミュニケーションの土台となります。

- フィードバックを素直に受け入れる: 時には、市場価値や希望条件について、厳しい指摘を受けることもあるかもしれません。しかし、それはプロとしての客観的な意見です。感情的にならず、一度素直に受け入れ、自分のキャリアを見つめ直すきっかけにしましょう。

もし、どうしても担当アドバイザーとの相性が合わないと感じる場合は、遠慮なく担当者の変更を申し出ることも可能です。自分にとって最高のパートナーを見つけ、二人三脚で転職活動を進めていきましょう。

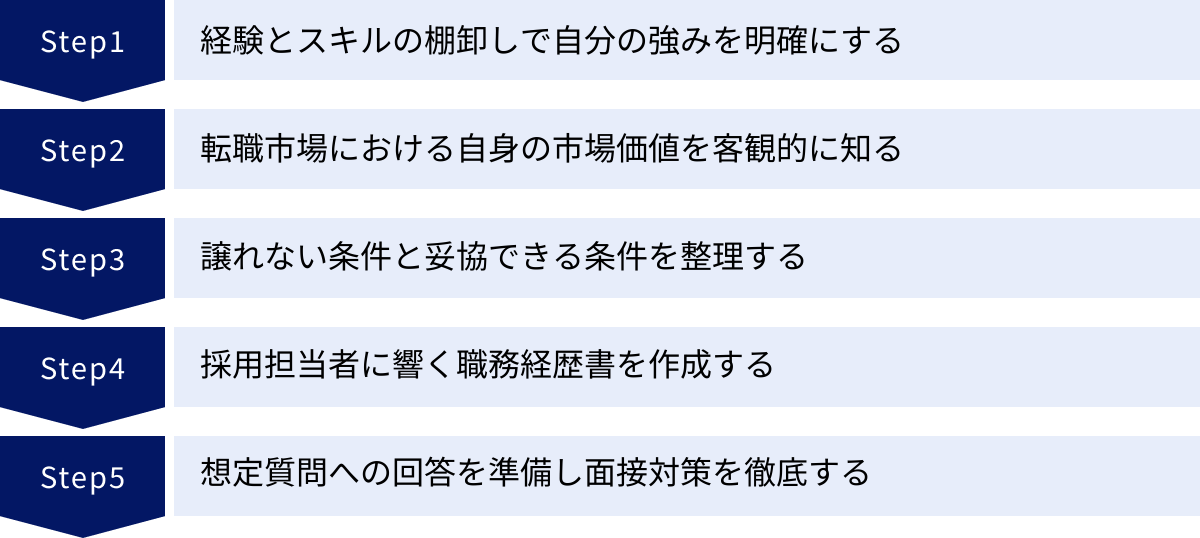

50代の転職を成功に導く5つのステップ

50代の転職は、勢いや思いつきで進めるべきではありません。自己分析から応募、面接まで、計画的かつ戦略的に進めることが成功の確率を格段に高めます。ここでは、転職活動を5つの具体的なステップに分解し、それぞれの段階で何をすべきかを詳しく解説します。

① 経験とスキルの棚卸しで自分の強みを明確にする

転職活動の出発点は、「自分は何ができるのか」「自分の武器は何か」を徹底的に洗い出すことです。これが「経験とスキルの棚卸し」です。長年のキャリアを振り返り、自身の市場価値を構成する要素を言語化する作業は、後の職務経歴書作成や面接対策の土台となります。

具体的な棚卸しの方法として、STARメソッドの活用がおすすめです。これは、自身の実績や経験を以下の4つの要素に分解して整理するフレームワークです。

- S (Situation): 状況 – どのような状況、環境、背景でしたか?

- T (Task): 課題・役割 – その中で、あなたに課せられた課題や目標、役割は何でしたか?

- A (Action): 行動 – 課題解決や目標達成のために、具体的にどのような行動を取りましたか?

- R (Result): 結果 – その行動によって、どのような結果や成果がもたらされましたか?(可能な限り数値で示す)

例えば、「マネジメント経験」を棚卸しする場合、

- (S) 業績が低迷している営業チーム(5名)のリーダーに就任した。

- (T) チームの売上を半年で前年比10%向上させることが目標だった。

- (A) 各メンバーと週1回の1on1ミーティングを実施し、個々の課題を特定。成功事例を共有するナレッジシステムを導入し、チーム全体の営業スキル向上を図った。

- (R) 結果として、半年後にはチーム売上が前年比15%向上し、目標を達成。離職率も0%に抑えることができた。

このように具体的なエピソードを複数書き出すことで、自分の強み(この場合は「課題解決能力」「部下育成能力」「目標達成志向」など)が明確になります。この作業を通じて、自分の「売り」は何かを自信を持って語れるようになりましょう。

② 転職市場における自身の市場価値を客観的に知る

スキルの棚卸しで主観的な自己評価ができたら、次はそれを転職市場という客観的な物差しで測るステップです。自分の「強み」が、他の企業から見てどれくらいの価値があるのか(市場価値)を知ることは、現実的な目標設定や戦略立案に不可欠です。

市場価値を客観的に知る方法はいくつかあります。

- スカウト型転職サイトに登録する: ビズリーチやリクルートダイレクトスカウトなどに詳細な職務経歴書を登録し、どのような企業・ヘッドハンターから、どの程度の年収レンジのスカウトが届くかを確認します。これが最もリアルな市場価値の指標となります。

- 転職エージェントと面談する: 複数の転職エージェントのキャリアアドバイザーと面談し、自分の経歴でどのような求人に応募可能か、想定される年収はどのくらいか、といったプロの意見を聞きましょう。自分では気づかなかった強みや、逆に過大評価していた部分を指摘してもらえることもあります。

- 年収査定ツールを利用する: dodaなどの転職サイトが提供している年収査定ツールを使えば、簡単な情報を入力するだけで、おおよその年収相場を知ることができます。あくまで参考値ですが、手軽に市場価値を把握する第一歩として有効です。

自分の市場価値は、「経験・スキル(供給)」と「企業のニーズ(需要)」のバランスで決まります。たとえ素晴らしいスキルを持っていても、それを求める企業が少なければ市場価値は高くなりません。自身の立ち位置を冷静に把握することが、高望みによる失敗や、安売りによる後悔を防ぐことにつながります。

③ 譲れない条件と妥協できる条件を整理する

理想の転職先を100%満たす求人は、残念ながらほとんど存在しません。転職活動を円滑に進めるためには、自分にとって何が重要で、何なら譲れるのか、条件に優先順位をつけることが極めて重要です。

条件を整理する際には、以下の3つのカテゴリーに分けて考えると良いでしょう。

- Must(必須条件): これが満たされなければ絶対に入社しない、という最低限の条件です。

- 例: 年収600万円以上、勤務地は首都圏内、マネジメントポジションであること。

- Want(希望条件): 必須ではないが、できれば満たされていると嬉しい条件です。

- 例: リモートワークが可能、年間休日125日以上、福利厚生が充実している。

- Negative(許容できない条件): これに該当する場合は避けたい、という条件です。

- 例: 転勤がある、過度なトップダウンの企業文化、残業時間が月45時間を超える。

この整理を行うことで、求人情報を見る際の判断基準が明確になり、迷いが少なくなります。また、転職エージェントに希望を伝える際にも、具体的で的確な要望を伝えることができます。50代の転職では、年収や役職だけでなく、ワークライフバランスや働きがい、自身の健康といった要素も重要になります。自分自身の価値観と向き合い、納得のいくキャリア選択のための軸を定めましょう。

④ 採用担当者に響く職務経歴書を作成する

職務経歴書は、採用担当者があなたに初めて会う「紙の上のあなた」です。多忙な採用担当者は、1通の書類に多くの時間をかけません。いかに短時間で、あなたの魅力と貢献可能性を伝えられるかが勝負です。

採用担当者に響く職務経歴書を作成するためのポイントは以下の通りです。

- 職務要約(サマリー)を最初に書く: 職務経歴書の冒頭に、200〜300字程度でこれまでのキャリアの要約と、自分の強み、そして応募先で何ができるかを簡潔にまとめます。ここで採用担当者の興味を引くことができれば、続きを読む動機付けになります。

- 実績は「数値」で語る: 「売上に貢献した」ではなく「売上を前年比15%向上させた」、「コストを削減した」ではなく「業務プロセス改善により年間300万円のコスト削減を実現した」のように、具体的な数値を盛り込むことで、実績の説得力が飛躍的に高まります。

- 応募企業に合わせてカスタマイズする: 全ての企業に同じ職務経歴書を送るのはNGです。企業の求人情報や事業内容をよく読み込み、企業が求めているスキルや経験と、自身の経歴との共通点を強調するように、アピールするポイントを毎回調整しましょう。

- 見やすいレイアウトを心がける: 箇条書きを効果的に使い、適度な余白を取り、情報を詰め込みすぎないように注意します。A4用紙2〜3枚程度にまとめるのが一般的です。

職務経歴書は、あなたのプレゼンテーション資料です。読み手の視点に立ち、分かりやすく、魅力的に自分を売り込む工夫を凝らしましょう。

⑤ 想定質問への回答を準備し面接対策を徹底する

書類選考を通過すれば、いよいよ面接です。50代の面接では、経験やスキルはもちろんのこと、人柄や柔軟性、入社意欲といった側面も厳しく評価されます。事前の準備が合否を分けます。

特に、50代特有の質問には、説得力のある回答を準備しておく必要があります。

- 「なぜこの年齢で転職をお考えなのですか?」

→ ネガティブな理由(リストラ、人間関係など)ではなく、「これまでの経験を活かし、〇〇という分野でさらに挑戦したい」「貴社の△△という事業に貢献することで、自身のキャリアの集大成としたい」といったポジティブで前向きな動機を語る。 - 「年下の上司のもとで働くことに抵抗はありませんか?」

→ 「全くありません。年齢に関係なく、役職者を尊重し、その指示のもとで成果を出すのがプロフェッショナルの役割だと考えています。むしろ、自分にはない若い方の視点から多くのことを学びたいです」と、謙虚さと学習意欲を示す。 - 「当社の企業文化に馴染めると思いますか?」

→ 「事前に拝見した企業理念や社員の方々のインタビュー記事から、〇〇という価値観を大切にされていると理解しました。これは私が仕事をする上で最も重視してきたことと一致しており、スムーズに順応できると確信しています」と、企業研究に基づいた具体的な回答をする。

また、面接の最後にある「逆質問」は絶好のアピールの機会です。給与や待遇に関する質問だけでなく、「入社した場合、最初に期待される役割は何ですか?」「〇〇事業をさらに成長させるための課題は何だとお考えですか?」といった、入社意欲や事業への関心を示す質問を準備しておきましょう。転職エージェントの模擬面接サービスなどを活用し、客観的なフィードバックをもらうのも非常に有効です。

【男女別】50代の転職活動のポイント

50代の転職では、これまでのキャリアパスやライフステージの違いから、男性と女性で意識すべきポイントが異なる場合があります。それぞれの立場に合わせた戦略を立てることで、より効果的なアピールが可能になります。

50代男性が転職で意識すべきこと

50代の男性に企業が期待するのは、多くの場合、組織を牽引するリーダーシップと、事業をドライブさせる高い専門性です。これらをいかに効果的にアピールできるかが鍵となります。

マネジメント経験をアピールする

多くの50代男性は、何らかの形でマネジメントに携わった経験を持っています。これは転職市場における非常に強力な武器です。しかし、単に「部長でした」「課長でした」という役職名を伝えるだけでは不十分です。

アピールすべきは、具体的なマネジメントの中身です。

- チームビルディング: どのような目標を掲げ、メンバーのモチベーションをどのように引き出し、チームとして成果を上げたのか。困難な状況をどう乗り越えたのか。

- 部下育成: 部下の能力をどのように見極め、どのような指導や機会提供を通じて成長させたのか。成功事例を具体的に語れるように準備しましょう。

- 予算管理・業績管理: 担当していた部署やプロジェクトの予算規模、そしてそれをどのように管理し、業績目標を達成したのかを数値で示します。

- 組織横断的な調整力: 他部署や外部のステークホルダーとどのように連携し、複雑なプロジェクトを成功に導いたのか。

これらの経験を、STARメソッドなどを活用してストーリーとして語ることで、再現性のあるマネジメント能力を持っていることを証明できます。

専門性や実績を具体的に伝える

「何でも屋」ではなく「専門家」として自分を位置づけることが重要です。「これまで営業、マーケティング、人事を経験してきました」という総花的なアピールよりも、「特に〇〇業界における新規事業開発のプロフェッショナルです。過去に3つの事業を立ち上げ、いずれも3年以内に黒字化させた実績があります」というように、最も得意とする分野を明確に打ち出しましょう。

その専門性が、応募先企業でどのように活かせるのかを具体的に接続して説明することも不可欠です。「私のこの経験は、貴社がこれから注力されようとしている△△事業の成功確率を、大きく高めることができると確信しています」といったように、企業側のメリットを提示する視点が求められます。過去の実績が、未来の貢献への説得力ある根拠となるのです。

50代女性が転職で意識すべきこと

50代の女性のキャリアは、出産・育児によるキャリアの中断や、働き方の変化など、男性とは異なる多様な背景を持っています。そうした経験を踏まえつつ、今後のライフプランに合わせた柔軟な視点で転職活動を進めることが大切です。

ライフプランの変化に対応できる求人を探す

50代は、子育てが一段落する一方で、親の介護といった新たなライフイベントに直面する可能性もある年代です。自身の今後のライフプランを見据え、どのような働き方が自分にとって最適なのかを考えることが重要になります。

- 柔軟な働き方: フルタイム勤務だけでなく、時短勤務やフレックスタイム制度、リモートワークが可能な企業を視野に入れることで、選択肢が大きく広がります。

- 専門性を活かせる業務委託: 正社員にこだわらず、これまでの経験を活かしてフリーランスや業務委託として働くという選択肢も有力です。時間や場所に縛られない働き方を実現できる可能性があります。

- キャリアの再定義: これまでの経験を活かしつつ、ワークライフバランスを重視した職種へキャリアチェンジすることも一つの考え方です。例えば、営業の第一線で活躍してきた経験を活かし、営業事務やカスタマーサクセスといったサポート職に転身するケースなどです。

「こうあるべき」という固定観念に縛られず、自分らしい働き方を実現できる場所を探すという視点を持つことが、満足度の高い転職につながります。

女性向けのサポートが手厚いサービスを選ぶ

転職活動に不安を感じる場合は、女性のキャリア支援に特化した、あるいは強みを持つ転職サービスを活用するのがおすすめです。

- 女性のキャリアアドバイザー: 同じ女性の視点から、キャリアとライフイベントの両立に関する悩みを相談しやすく、共感に基づいた的確なアドバイスが期待できます。パソナキャリアなどは、こうしたサポートに定評があります。

- 女性活躍推進企業の情報: 女性管理職の割合や、産休・育休からの復職率、女性向けの福利厚生制度など、女性が働きやすい環境が整っている企業の情報を提供してくれるエージェントは心強い味方です。

- ロールモデルの存在: 応募を検討している企業に、自分と同じような年代で活躍している女性社員がいるかどうかといった情報も、エージェントを通じて得られることがあります。具体的なロールモデルの存在は、入社後のイメージを掴む上で非常に役立ちます。

こうしたサポートを積極的に活用し、安心して長く働き続けられる環境を見つけましょう。

50代の転職に関するよくある質問

最後に、50代の転職活動において多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。不安を解消し、自信を持って活動に臨むための一助となれば幸いです。

50代で未経験の職種に転職できますか?

結論から言うと、全くの未経験職種への転職は、極めて難しいのが現実です。企業が50代に求めるのは即戦力性であり、育成に時間のかかる未経験者を採用するメリットはほとんどないためです。

しかし、可能性がゼロというわけではありません。狙い目となるのは、これまでの経験やスキルを部分的にでも活かせる「異職種・同業界」または「同職種・異業界」へのキャリアチェンジです。

- 異職種・同業界の例: 食品メーカーの営業職から、同じ食品メーカーのマーケティング職へ。業界知識や製品知識を活かすことができます。

- 同職種・異業界の例: IT業界の経理職から、医療業界の経理職へ。経理という専門スキルはそのままに、新しい業界でキャリアを築きます。

完全に畑違いの分野に挑戦したい場合は、まず資格を取得したり、関連する分野でアルバイトや業務委託として実績を積んだりするなど、転職市場で評価される「経験」を意図的に作っていく努力が必要になります。

転職活動に有利な資格はありますか?

資格があること自体が、転職の決定打になるケースは稀です。特に50代の転職においては、資格よりも実務経験が圧倒的に重視されます。

ただし、実務経験を客観的に証明し、補強するという意味で、資格が有利に働くことはあります。

- マネジメント関連資格: 中小企業診断士、プロジェクトマネージャ試験(PMP)などは、マネジメント能力を体系的に有していることの証明になります。

- 専門職系の国家資格: 社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(CFP/AFP)などは、その分野での専門性を強力にアピールできます。

- 語学関連資格: TOEICやTOEFLのハイスコアは、グローバルな環境で活躍できる能力の証明となります。

重要なのは、資格がこれまでの実務経験と結びついていることです。また、資格取得に向けて学習したという事実は、年齢に関わらず学び続ける意欲があるというポジティブなアピールにも繋がります。

転職活動にかかる期間はどれくらいですか?

一般的に、転職活動にかかる期間は3ヶ月から6ヶ月程度が目安とされています。しかし、これはあくまで平均的な数字であり、50代の場合は、希望するポジションや本人の経歴によって、1年以上かかることも決して珍しくありません。

転職活動は、大きく以下のフェーズに分けられます。

- 準備期間(約1ヶ月): 自己分析、スキルの棚卸し、職務経歴書の作成など。

- 応募・書類選考期間(約1〜2ヶ月): 求人探し、応募、書類選考の結果待ち。

- 面接期間(約1〜2ヶ月): 一次面接から最終面接まで。企業によっては3回以上の面接が行われることもあります。

- 内定・退職交渉期間(約1ヶ月): 内定獲得後、現在の職場との退職交渉。

若年層に比べて選考が慎重に進められる傾向があるため、焦りは禁物です。経済的な不安なくじっくりと活動に取り組むためにも、可能な限り在職中に転職活動を始めることを強くおすすめします。

正社員以外の選択肢も考えるべきですか?

はい、視野を広げるという意味で、積極的に検討する価値があります。 正社員という雇用形態に固執せず、多様な働き方を模索することで、思わぬキャリアの道が開ける可能性があります。

- 契約社員・嘱託社員: 特定のプロジェクトや期間で専門性を発揮する働き方。正社員登用の道が開かれている場合もあります。

- 業務委託・フリーランス: 企業と対等な立場で契約を結び、特定の業務を請け負います。スキルさえあれば高収入を得ることも可能で、働く時間や場所の自由度が高いのが魅力です。

- 顧問・プロ人材: 経営や事業に関する高度な知見を活かし、複数の企業にアドバイスを提供する働き方。週1〜2日の稼働で高単価な報酬を得られるケースもあります。

- 派遣社員・紹介予定派遣: 派遣会社に登録し、様々な企業で働くスタイル。紹介予定派遣は、一定期間派遣で働いた後、双方の合意があれば直接雇用に切り替わる制度で、ミスマッチを防ぎやすいメリットがあります。

これらの選択肢は、ワークライフバランスを重視したい方や、定年後も働き続けたい方にとって、非常に魅力的な選択肢となり得ます。

転職で年収が下がるのは仕方ないことですか?

必ずしもそうとは限りませんが、年収が下がる可能性は若年層の転職よりも高いと認識しておくことが現実的です。特に、前職で年功序列的な給与体系の恩恵を受けていた場合、市場価値に基づいた評価となる転職市場では、年収が下がりやすくなります。

しかし、年収アップや維持を実現している50代も数多く存在します。 そのためには、

- ハイクラス向けの転職サービスを活用する。

- 自身の専門性やマネジメントスキルが、市場で高く評価される分野を狙う。

- 転職エージェントの力を借りて、強気で年収交渉に臨む。

といった戦略が不可欠です。

一方で、目先の年収だけに捉われず、生涯年収や働きがい、ワークライフバランスといった総合的な視点で判断することも重要です。「年収は少し下がったが、通勤時間が短縮され、家族と過ごす時間が増えた」「裁量権の大きい仕事で、毎日が充実している」といった満足感も、転職の大きな成果と言えるでしょう。自身の価値観に基づき、納得のいく着地点を見つけることが大切です。