自身のキャリアを次のステージへ進め、より高い専門性や裁量権、そして年収1,000万円を超えるような高い報酬を目指す「ハイクラス転職」。多くのビジネスパーソンにとって、それは一つの大きな目標であり、キャリアの可能性を広げる重要な転機です。しかし、ハイクラス転職は一般的な転職活動とは異なり、求められるスキルや経験のレベルが高く、求人も非公開であることが多いため、戦略的なアプローチが不可欠です。

「ハイクラス転職に挑戦したいが、何から始めればいいかわからない」「自分に合った転職サイトやエージェントはどれだろうか」といった疑問や不安を抱えている方も少なくないでしょう。

この記事では、ハイクラス転職の基本的な定義から、そのメリット・デメリット、求められるスキル、そして転職を成功に導くための具体的なポイントまでを網羅的に解説します。さらに、2024年最新の情報に基づき、年収1,000万円以上を目指す方におすすめのハイクラス向け転職サイト・エージェント8選を、それぞれの特徴とともに詳しく紹介します。

本記事を通じて、ハイクラス転職への理解を深め、自身のキャリアプランに最適な一歩を踏み出すための具体的な道筋を見つけていただければ幸いです。

目次

ハイクラス転職とは?

「ハイクラス転職」という言葉を耳にする機会は増えましたが、その具体的な定義や対象となる層について、明確なイメージを持っている方は意外と少ないかもしれません。この章では、ハイクラス転職が何を指すのか、その定義、一般的な年収の目安、そしてどのような役職やポジションが対象となるのかを詳しく解説し、ハイクラス転職市場の全体像を明らかにします。

ハイクラス転職の明確な定義

ハイクラス転職には、法律などで定められた厳密な定義は存在しません。しかし、転職市場においては、一般的に「高い専門性や豊富な経験を持つ人材が、経営幹部や管理職、または高度専門職といった重要なポジションへ、高年収を伴って転職すること」を指します。

単に年収が高いというだけでなく、以下の要素が複合的に絡み合っているのが特徴です。

- 専門性の高さ: 特定の業界や職種において、他の人材では代替が難しい高度な知識やスキル、実績を有していること。例えば、IT分野における特定の技術領域のスペシャリスト、金融における高度な金融工学の知識、製薬における新薬開発の経験などが挙げられます。

- 経営への影響度: 事業戦略の策定や組織全体のマネジメントなど、企業の経営に直接的な影響を与えるポジションであること。部長職以上の管理職や、事業部長、CxO(最高〇〇責任者)といった経営層がこれに該当します。

- 希少性: 転職市場における人材の供給が需要に対して少なく、希少価値が高いこと。この希少性ゆえに、企業は高い報酬を提示してでも採用したいと考えます。

一般的な転職が「欠員補充」や「増員」を目的とすることが多いのに対し、ハイクラス転職は企業の成長戦略や新規事業の立ち上げといった、経営上の重要課題を解決するための「戦略的採用」であるケースがほとんどです。そのため、求人は公にはされず、信頼できる転職エージェントやヘッドハンターを通じて非公開で進められることが多くなります。

一般的な年収の目安

ハイクラス転職における年収の目安も、明確な基準があるわけではありませんが、一般的には年収800万円以上が一つのラインとされています。さらに、年収1,000万円を超える求人も豊富に存在し、経営層や外資系企業の専門職などでは年収2,000万円以上を目指すことも可能です。

ただし、この年収水準は業界や職種、個人のスキルや経験、年齢によって大きく変動します。

- 業界による違い: IT・コンサルティング業界や金融業界、外資系企業などは、比較的高い年収水準の求人が多い傾向にあります。一方で、伝統的な製造業やサービス業では、同じ役職でも年収に差が出ることがあります。

- 職種による違い: 経営企画、M&A担当、データサイエンティスト、AIエンジニア、医師、弁護士といった高度な専門職は、高い年収が期待できます。また、営業職であっても、高額な商材を扱う法人営業や、インセンティブ比率の高い職種では年収1,000万円を超えるケースは珍しくありません。

- 年齢による違い: 30代前半で初めて年収800万円に到達するケースもあれば、40代、50代で部長職や役員として年収1,500万円以上を得るケースもあります。若手であっても、突出した専門性があれば高年収での転職は可能です。

国税庁の「令和4年分 民間給与実態統計調査」によると、給与所得者のうち年収800万円を超える人の割合は全体の約10.9%です。(参照:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査」)このことからも、ハイクラス層が全体の中で少数であり、希少な存在であることがわかります。

求められる役職やポジション

ハイクラス転職で対象となるのは、企業の根幹を支える重要な役職やポジションです。具体的には、以下のような役割が挙げられます。

- 経営幹部・役員クラス (CxO、執行役員、事業部長など)

企業の経営戦略の策定から実行まで、事業全体に責任を持つ最上位のポジションです。CEO(最高経営責任者)、COO(最高執行責任者)、CFO(最高財務責任者)、CTO(最高技術責任者)などが含まれます。全社的な視点での意思決定能力や、組織全体を牽引する強力なリーダーシップが求められます。 - マネジメント層 (部長、課長など)

特定の部門やチームを率い、目標達成に責任を持つポジションです。部下の育成や評価、予算管理、プロジェクトの進捗管理など、多岐にわたるマネジメント業務を担います。プレイングマネージャーとして自らも実務をこなしつつ、チーム全体のパフォーマンスを最大化する能力が必要です。 - 高度専門職 (スペシャリスト)

特定の分野において、極めて高い専門知識やスキルを活かして企業の課題解決に貢献するポジションです。- ITスペシャリスト: AIエンジニア、データサイエンティスト、セキュリティ専門家など

- コンサルタント: 戦略コンサルタント、ITコンサルタント、財務アドバイザリーなど

- 金融専門職: ファンドマネージャー、M&Aアドバイザー、アナリストなど

- 法務・知財専門職: 弁護士、弁理士など

- その他: マーケティングの専門家、人事制度設計のプロフェッショナルなど

これらのポジションは、いずれも企業の業績や将来の成長に直結する重要な役割を担っています。だからこそ、企業は高い報酬を支払ってでも、相応の実績とスキルを持つ優秀な人材を獲得しようとするのです。ハイクラス転職とは、こうした企業の期待に応え、自らの能力を最大限に発揮してキャリアの頂を目指すための挑戦と言えるでしょう。

ハイクラス転職の3つのメリット

ハイクラス転職は、多くの困難を伴う一方で、それを乗り越えた先には計り知れない魅力的なリターンが待っています。ここでは、ハイクラス転職がもたらす3つの大きなメリット「高い年収」「大きな裁量権」「市場価値の向上」について、その具体的な内容と、キャリアに与えるポジティブな影響を深掘りしていきます。

① 高い年収が期待できる

ハイクラス転職を目指す多くの人にとって、最も直接的で分かりやすいメリットは、やはり年収の大幅な向上です。前述の通り、ハイクラス層は年収800万円以上、多くは1,000万円を超える水準に達します。これは単なる生活水準の向上に留まらず、人生の選択肢を大きく広げることに繋がります。

報酬体系の多様化

ハイクラスポジションの報酬は、固定給である「ベースサラリー」だけでなく、業績連動型の「インセンティブ(賞与)」や、将来の株価上昇による利益が期待できる「ストックオプション」など、多様な要素で構成されることが多くなります。

- ベースサラリーの向上: 転職によって基本給が数十万〜数百万円単位でアップするケースも珍しくありません。これにより、毎月の収入が安定し、経済的な基盤がより強固になります。

- 高額なインセンティブ: 自身の成果や会社の業績が直接報酬に反映されるため、高いモチベーションを維持しながら仕事に取り組めます。特に営業職や事業責任者などのポジションでは、成果次第で年収が青天井に増える可能性も秘めています。

- ストックオプション: 特にスタートアップやベンチャー企業の幹部としてジョインする場合に付与されることが多い報酬形態です。会社の成長に貢献し、企業価値が向上すれば、将来的に大きなキャピタルゲインを得られる可能性があります。

経済的余裕がもたらす好循環

年収が増えることで得られるのは、物質的な豊かさだけではありません。経済的な余裕は、精神的な安定や自己投資への意欲にも繋がります。

- 自己投資への活用: MBAの取得、専門資格の学習、語学力の向上など、さらなるキャリアアップに向けた自己投資に資金を充てることができます。これにより、自身の市場価値をさらに高め、次のキャリアステップへと繋げる好循環を生み出せます。

- 生活の質の向上: 住環境の改善、子どもの教育への投資、家族との時間を豊かにするなど、プライベートの充実にも繋がります。仕事のパフォーマンスは、心身の健康やプライベートの充実度にも大きく左右されるため、結果的に仕事への良い影響も期待できます。

このように、高い年収は単なる目標ではなく、より豊かで自由な人生と、さらなるキャリア成長を実現するための強力なエンジンとなるのです。

② 裁量権の大きい仕事に挑戦できる

ハイクラス転職で得られるもう一つの大きなメリットは、自らの判断で仕事を進められる「裁量権」が格段に大きくなることです。経営層に近いポジションやチームを率いる役割を担うことが多いため、日々の業務における意思決定の範囲が広がり、仕事に対する手触り感や貢献実感を強く感じられるようになります。

意思決定の範囲とスピード

一般的な職位では、上司や関連部署の承認を得ながら仕事を進める場面が多く、スピード感に欠けたり、自分の意見が通りにくかったりすることも少なくありません。しかし、ハイクラスポジションでは、以下のような裁量権が与えられることが一般的です。

- 予算の決定権: 自身が管轄する部門やプロジェクトの予算を策定し、その範囲内で自由に資金を配分できます。新しいツールの導入や人材採用、マーケティング施策の実行などを、自らの判断でスピーディーに進めることが可能です。

- 戦略の立案・実行: 事業戦略やマーケティング戦略、製品開発ロードマップなどを自ら立案し、その実行を主導できます。「何を」「誰が」「いつまでに」行うかを決定し、チームを動かしていく役割を担います。

- 組織・人事に関する権限: チームメンバーの採用や配置、育成方針の決定、目標設定や評価など、組織作りに関する権限を持ちます。自らのビジョンに合った理想のチームを構築していくことができます。

仕事のやりがいと責任

大きな裁量権は、仕事のやりがいを飛躍的に高めます。自分のアイデアや戦略が形になり、事業の成長や組織の変革に直接繋がっていくプロセスは、何物にも代えがたい達成感をもたらします。上からの指示を待つのではなく、自らが事業の「当事者」として、課題を発見し、解決策を講じ、結果を出すという一連の流れを主導できることは、プロフェッショナルとしての大きな喜びです。

もちろん、大きな裁量権には相応の大きな責任が伴います。自らの意思決定が事業の成否を左右するため、そのプレッシャーは決して小さくありません。しかし、そのプレッシャーを乗り越えて成果を出した時の達成感こそが、ハイクラス人材をさらに成長させる原動力となるのです。

③ 自身の市場価値を高められる

ハイクラス転職は、自身のキャリアにおける「市場価値」を飛躍的に高める絶好の機会です。難易度の高いミッションに挑戦し、責任あるポジションで実績を積むことで、次のキャリアステージに進むための強力な資産を築くことができます。

実績の質と希少性

市場価値は、「経験年数」といった量的な側面だけでなく、「どのような経験をしてきたか」という質的な側面がより重要になります。ハイクラス転職で得られる経験は、その質において非常に価値が高いものが多いです。

- 高難易度の課題解決経験: 「赤字事業の黒字化」「新規事業の立ち上げ」「海外市場への進出」「大規模な組織改革」など、企業の重要課題に取り組んだ経験は、再現性の高いスキルとして高く評価されます。これらの経験は、職務経歴書において具体的なストーリーと数値で語れる強力なアピールポイントとなります。

- 経営視点の獲得: 経営層に近いポジションで働くことで、財務、人事、マーケティング、営業といった企業活動の全体像を俯瞰する視点が養われます。この経営視点は、将来的に経営者や起業家を目指す上でも不可欠なスキルです。

- 希少な実績の構築: 例えば、「ゼロから事業を立ち上げ、3年で売上10億円規模に成長させた」といった実績は、他の多くのビジネスパーソンが持たない希少な経験です。こうした「自分ならではの強み」となる実績を積むことで、転職市場における代替不可能な存在としての地位を確立できます。

キャリアパスの多様化

市場価値が高まることで、将来のキャリアの選択肢は格段に広がります。

- より上位のポジションへの道: 一つの企業で実績を積んだ後、さらに大きな企業の役員や、スタートアップのCxOといった、より挑戦的なポジションへの転職も視野に入ります。

- 独立・起業: 培った専門性や経営ノウハウ、人脈を活かして、コンサルタントとして独立したり、自ら事業を立ち上げたりする道も開かれます。

- 社外取締役や顧問: 豊富な経験と知見を活かし、複数の企業の経営にアドバイザーとして関わるキャリアも選択肢の一つとなります。

ハイクラス転職は、目先の年収や役職だけでなく、5年後、10年後の自分のキャリアをより豊かで自由なものにするための戦略的な投資であると言えるでしょう。

ハイクラス転職の2つのデメリット

輝かしいメリットがある一方で、ハイクラス転職には厳しい現実も存在します。成功を収めるためには、そのデメリットや困難な側面を正しく理解し、備えておくことが不可欠です。ここでは、ハイクラス転職に挑戦する上で直面するであろう2つの大きなデメリットについて、その実態と向き合い方を解説します。

① 高いレベルのスキルや実績が求められる

ハイクラス転職の最大の障壁は、企業から求められる要件のレベルが非常に高いことです。一般的な転職のように「ポテンシャル採用」や「未経験者歓迎」といった求人はほとんど存在せず、応募段階で即戦力として活躍できる高度なスキルと、それを裏付ける具体的な実績が必須となります。

求められる「実績」の具体性

ハイクラス採用において、企業が最も重視するのは「過去の実績」です。漠然とした経験年数や業務内容の羅列では評価されません。求められるのは、誰が聞いても納得できる、再現性のある具体的な成功体験です。

- 数値による定量的な実績: 「売上を前年比150%に向上させた」「コストを30%削減した」「解約率を5ポイント改善した」など、具体的な数値で示せる実績は極めて重要です。どのような課題に対して、どのようなアクションを起こし、結果としてどのような数値を達成したのかを、論理的に説明できなければなりません。

- 課題解決のプロセス: なぜその課題が重要だと考えたのか(課題設定)、どのような仮説を立てたのか(仮説構築)、どのような手法で解決を試みたのか(実行)、そしてその結果から何を学んだのか(学習)といった、思考のプロセス全体が評価の対象となります。単なる成功事例だけでなく、失敗から学んだ経験も、深い洞察力や粘り強さを示す材料となり得ます。

- 再現性の証明: 過去の実績が、転職先の企業でも再現できるものであることを示す必要があります。自分の成功体験が、特定の環境や条件に依存したものではなく、異なる状況でも応用可能なポータブルなスキルに基づいていることをアピールすることが求められます。

選考プロセスの厳しさ

ハイクラス転職の選考は、書類選考から最終面接まで、非常に多段階かつ厳格に進められます。

- 詳細な職務経歴書: これまでのキャリアにおける全てのプロジェクトや役割について、詳細な実績を記述する必要があります。A4用紙で数枚以上に及ぶことも珍しくありません。

- 複数回の面接: 現場の責任者、人事部長、役員、そして社長と、様々な階層の面接官と対話することになります。それぞれの立場で異なる視点から、スキル、実績、リーダーシップ、カルチャーフィットなどが厳しくチェックされます。ケース面接やプレゼンテーションが課されることもあります。

- リファレンスチェック: 候補者の実績や人物像の信頼性を確認するため、前職や現職の上司、同僚、部下などにヒアリングを行う「リファレンスチェック」が実施されるのが一般的です。これまでの仕事への取り組み方や人間関係が、客観的な視点から評価されます。

これらの厳しい選考を突破するためには、徹底した自己分析とキャリアの棚卸し、そして入念な準備が不可欠です。軽い気持ちで挑戦できるほど、甘い世界ではないことを認識しておく必要があります。

② 成果に対するプレッシャーが大きい

無事にハイクラス転職を果たした後も、安息の時は訪れません。むしろ、そこからが本当のスタートです。高い報酬と大きな裁量権は、「それに見合うだけの成果を出すこと」を約束する契約であり、その期待に応えなければならないという大きなプレッシャーが常につきまといます。

明確なミッションとKPI

ハイクラス採用は、前述の通り「経営課題の解決」という明確な目的を持った戦略的採用です。そのため、入社後には具体的なミッションと、その達成度を測るためのKPI(重要業績評価指標)が設定されます。

- 例1:事業責任者の場合: 「2年以内に担当事業の売上を倍増させ、営業利益率を10%改善する」

- 例2:CTOの場合: 「1年以内に開発組織の生産性を30%向上させ、主要サービスのダウンタイムをゼロにする」

- 例3:マーケティング部長の場合: 「半年以内に新規顧客獲得単価(CPA)を20%削減し、リード獲得数を1.5倍にする」

これらの目標は非常に高く、挑戦的なものであることがほとんどです。達成できなければ、自身の評価に直結し、場合によっては立場が危うくなる可能性もゼロではありません。常に結果を求められ、「給料分の働きをしているか」という無言の圧力を感じながら仕事をする覚悟が必要です。

周囲からの高い期待と孤独

ハイクラス人材として迎え入れられたあなたは、周囲から「この人が来れば、この課題は解決するはずだ」という大きな期待を寄せられます。その期待はモチベーションになる一方で、大きなプレッシャーにもなります。

特に経営層に近いポジションの場合、相談できる相手が限られ、孤独を感じる場面も少なくありません。部下には言えない悩み、経営層としての葛藤などを一人で抱え込み、精神的に追い詰められてしまうケースもあります。

このプレッシャーを乗り越えるためには、強靭なメンタルタフネスと、周囲を巻き込みながら成果を出すための高度なコミュニケーション能力が不可欠です。また、自分一人で全てを抱え込まず、信頼できるメンターを見つけたり、社外のネットワークを活用したりすることも重要になります。

ハイクラス転職は、高い山に登るようなものです。頂上からの景色は素晴らしいものですが、そこに至る道は険しく、登り切った後も厳しい環境が待っています。これらのデメリットを正しく認識し、それでも挑戦したいという強い意志と覚悟を持つことが、成功への第一歩となるでしょう。

ハイクラス転職で求められる3つの経験・スキル

ハイクラス転職の扉を開くためには、どのような鍵が必要なのでしょうか。企業が高い報酬を払ってでも獲得したいと考える人材には、共通して備わっている能力があります。ここでは、ハイクラス転職市場で特に重視される3つの重要な経験・スキル、「高度な専門性」「マネジメントスキル」「ポータブルスキル」について、その具体的な中身を解き明かしていきます。

① 高度な専門性

ハイクラス転職において、最も基本的な土台となるのが、特定の分野における「高度な専門性」です。これは、単に「詳しい」というレベルではなく、その分野の第一人者として、企業の競争優位性を直接的に高めることができるレベルの知識とスキルを指します。

専門性の深さと広さ

高度な専門性とは、以下の二つの側面から構成されます。

- 深い専門知識(Vertical Skill): 特定の領域を深く掘り下げた知識です。例えば、ITエンジニアであれば「大規模トラフィックを捌くためのインフラ設計技術」、マーケターであれば「BtoB SaaSに特化したグロースハックのノウハウ」、財務担当であれば「国際税務に関する深い知見」などが挙げられます。この深さが、他者には真似できない独自の価値を生み出します。

- 関連領域への知見(Horizontal Skill): 自身の専門領域だけでなく、その周辺領域に関する知識も重要です。例えば、AIの専門家が、その技術をどの事業領域に応用すればビジネスインパクトが最大化されるかを理解している、といった具合です。専門性をビジネスの成果に結びつけるためには、こうした横断的な視野が不可欠です。

専門性を証明するもの

自身の専門性の高さを客観的に示すためには、具体的な実績が何よりも重要ですが、以下のような要素も有効なアピール材料となります。

- 難易度の高い資格: 弁護士、公認会計士、医師、MBA(経営学修士)、PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)など、取得が困難で専門性を証明する資格。

- 外部での活動実績: 業界カンファレンスでの登壇、専門誌への寄稿、技術ブログでの情報発信、書籍の出版など、社外でもその専門性が認められていることを示す活動。

- 特許取得や論文発表: 技術職や研究職の場合、自身の研究開発の成果が客観的な評価を受けていることの証明になります。

企業は、自社にない、あるいは不足している専門知識を持ち込み、事業を新たなステージへと引き上げてくれる人材を求めています。あなたの専門性が、その企業のどのような課題を解決し、どのような未来をもたらすことができるのかを具体的に語れることが、ハイクラス転職の第一関門を突破する鍵となります。

② マネジメントスキル

専門性に加えて、多くのハイクラスポジション、特に管理職や経営幹部候補には「マネジメントスキル」が必須要件となります。これは、単に人を管理する能力ではなく、「ヒト・モノ・カネ・情報」といった経営資源を最適に配分し、組織全体の成果を最大化させるための能力です。

マネジメントとリーダーシップの違い

しばしば混同されがちですが、マネジメントとリーダーシップは異なる概念です。

- マネジメント: 複雑な状況を整理し、計画を立て、予算を管理し、問題を解決することで、物事を円滑かつ効率的に進める能力です。計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のPDCAサイクルを回し、組織に秩序と安定をもたらします。

- リーダーシップ: ビジョンを示し、人々を鼓舞し、変革を推進することで、組織をあるべき方向へ導く能力です。不確実な状況の中で進むべき道を示し、メンバーのモチベーションを高めて目標達成へと向かわせます。

ハイクラス人材には、この両方の能力が求められます。日々の業務を滞りなく進めるマネジメント能力と、組織をより高いレベルへ引き上げるリーダーシップを、状況に応じて使い分けることが重要です。

具体的なマネジメント業務

ハイクラス層に求められるマネジメントスキルは多岐にわたります。

- 目標設定・進捗管理: 組織やチームのビジョンに基づき、具体的で測定可能な目標(OKRやKPIなど)を設定し、その達成に向けた進捗を管理する能力。

- 人材育成・評価: メンバー一人ひとりの強みやキャリア志向を理解し、適切なフィードバックや育成機会を提供して、その成長を支援する能力。また、公正で納得感のある評価制度を運用する能力。

- 組織設計・チームビルディング: 事業戦略に基づき、最適な組織構造を設計し、メンバー間の連携がスムーズに進むようなチーム文化を醸成する能力。

- 予算管理・リソース配分: 限られた経営資源(予算、人員など)を、最も効果的な領域に配分する意思決定能力。

これらのマネジメント経験を、「何人のチームを率い、どのような目標に対して、どういったアプローチで取り組み、最終的にどのような成果(業績向上、離職率低下など)を上げたのか」を具体的に語れることが、自身のマネジメント能力を証明する上で不可欠です。

③ ポータブルスキル(課題解決能力・語学力など)

ポータブルスキルとは、業界や職種が変わっても通用する、持ち運び可能な汎用性の高いスキルのことです。専門性やマネジメントスキルが特定の領域で深さを発揮するスキルだとすれば、ポータブルスキルはあらゆるビジネスシーンで土台となる力です。ハイクラス人材は、このポータブルスキルも極めて高いレベルで備えています。

代表的なポータブルスキル

- 課題解決能力: 最も重要視されるスキルの一つです。現状を正しく分析し、本質的な課題は何かを特定し、その解決策となる仮説を立て、実行し、検証するという一連のプロセスを遂行する能力。ロジカルシンキング(論理的思考力)やクリティカルシンキング(批判的思考力)がその核となります。

- コミュニケーション能力: 相手の意図を正確に汲み取り、自分の考えを分かりやすく伝える能力。特にハイクラス層には、経営層への報告、部下への指示、他部署との調整、顧客との交渉など、多様なステークホルダーと円滑な関係を築くための高度なコミュニケーションが求められます。

- 交渉力: 自社や自身の利益を最大化するために、相手と合意形成を図る能力。Win-Winの関係を築きつつも、譲れない一線を見極め、粘り強く交渉を進める力が重要です。

- 語学力(特に英語): グローバル化が進む現代において、英語力は活躍の場を大きく広げるポータブルスキルです。特に外資系企業や日系企業の海外部門を目指す場合は、ビジネスレベルの英語力(会議でのファシリテーション、契約交渉、プレゼンテーションなどが可能なレベル)が必須となるケースが多くなります。

これらのポータブルスキルは、一朝一夕で身につくものではありません。日々の業務の中で常に意識し、鍛錬していくことが重要です。これまでのキャリアで、どのような困難な課題に対して、これらのポータブルスキルを駆使して乗り越えてきたのか、その具体的なエピソードを準備しておくことが、面接での強力な武器となるでしょう。

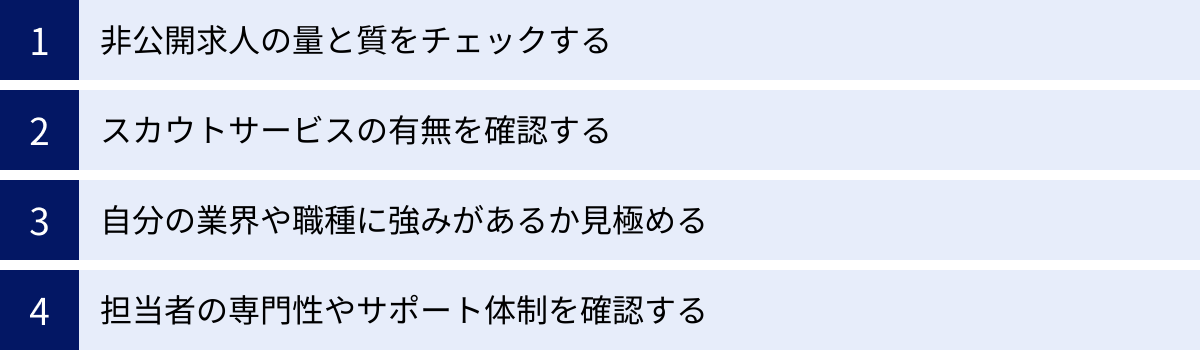

ハイクラス向け転職サイト・エージェントの選び方

ハイクラス転職の成否は、パートナーとなる転職サイトやエージェントの選び方にかかっていると言っても過言ではありません。数多あるサービスの中から、自身のキャリアプランに最適なものを見つけ出すためには、いくつかの重要な視点を持つ必要があります。ここでは、後悔しないための選び方のポイントを4つに絞って詳しく解説します。

非公開求人の量と質をチェックする

ハイクラス転職市場の最大の特徴は、求人の多くが「非公開求人」であることです。非公開求人とは、企業のウェブサイトや一般的な転職サイトには掲載されず、特定の転職エージェントやヘッドハンターを通じてのみ紹介される求人のことを指します。

なぜ求人は非公開になるのか?

企業が求人を非公開にするのには、以下のような戦略的な理由があります。

- 経営戦略に関わるポジション: 新規事業の立ち上げや海外進出、M&Aといった企業の根幹に関わる重要なポジションの場合、競合他社にその動きを察知されたくないため、秘密裏に採用活動を進めます。

- 応募の殺到を避けたい: 人気企業や魅力的なポジションの求人を公開すると、膨大な数の応募が殺到し、選考に多大な工数がかかってしまいます。質を担保し、効率的に選考を進めるため、ターゲットとなる層にのみアプローチできる非公開求人を選択します。

- 役員の交代などデリケートな採用: 現職の役員の後任を探す場合など、社内外に情報が漏れると混乱を招く可能性があるため、水面下で採用活動を行います。

したがって、質の高い非公開求人をどれだけ保有しているかが、転職サービスを選ぶ上での極めて重要な指標となります。サービスの公式サイトで「非公開求人多数」と謳っている場合、その具体的な割合や、どのような業界・職種の非公開求人に強みを持っているのかを確認しましょう。エージェントとの面談の際には、「私の経歴にマッチする非公開求人には、どのようなものがありますか?」と具体的に質問してみるのが有効です。

スカウトサービスの有無を確認する

ハイクラス転職において非常に有効なのが、企業やヘッドハンターから直接アプローチが届く「スカウトサービス」です。これは、自身の職務経歴書を匿名で登録しておくと、それに興味を持った側から「あなたの経験に魅力を感じています。一度お話ししませんか?」といった形で声がかかる仕組みです。

スカウトサービスを利用するメリット

- 自身の市場価値を客観的に把握できる: どのような企業やヘッドハンターから、どのようなポジションで、どの程度の年収のスカウトが届くかを見ることで、転職市場における自身の現在地を客観的に測ることができます。これは、キャリアプランを考える上での貴重な指標となります。

- 想定外のキャリアの可能性に出会える: 自分では考えてもみなかった業界や企業からスカウトが届くことがあります。それがきっかけで新たなキャリアの可能性に気づき、視野を広げることができます。

- 効率的な転職活動が可能になる: 待っているだけでオファーが届くため、忙しいビジネスパーソンでも効率的に転職活動を進めることができます。特に「今すぐではないが、良い話があれば考えたい」という潜在的な転職希望者にとっては、非常に便利なサービスです。

スカウトサービスには、企業の採用担当者が直接送ってくるものと、転職エージェントに所属するヘッドハンターが送ってくるものがあります。質の高いスカウトを受け取るためには、職務経歴書を具体的かつ魅力的に記述しておくことが重要です。これまでの実績やスキルを詳細に記載することで、スカウトの質と量が向上します。

自分の業界や職種に強みがあるか見極める

転職エージェントには、あらゆる業界・職種を幅広くカバーする「総合型」と、特定の分野に特化した「特化型」があります。ハイクラス転職を成功させるためには、自身のキャリア(業界、職種、目指すポジション)と、エージェントの強みが合致しているかを見極めることが不可欠です。

- 総合型エージェント: 幅広い求人を保有しており、様々な選択肢を検討したい場合に有効です。大手のエージェントが多く、転職に関するノウハウも豊富です。ただし、担当者によっては特定の業界への専門知識が浅い場合もあります。

- 特化型エージェント: 「外資系企業に強い」「IT・Web業界に強い」「コンサルティングファームに強い」「管理部門(経理・人事・法務)に強い」など、特定の領域に専門性を持っています。その分野の業界動向や企業文化に精通したコンサルタントが多く、より専門的で深いサポートが期待できます。

強みを見極める方法

- 公式サイトの確認: 「得意な業界・職種」として何が挙げられているか、掲載されている求人例や転職成功事例(個人名や企業名を伏せたもの)の内容を確認します。

- コンサルタントの経歴: 担当となるコンサルタントが、その業界の出身者であるか、あるいは長年にわたってその領域を担当しているかなどを確認します。業界知識の深さが、提案される求人の質や面接対策の精度に直結します。

- 口コミや評判: 実際にそのサービスを利用した人の声(SNSや口コミサイトなど)を参考にし、特定の分野での評判を確認するのも一つの手です。

自分のキャリアに合わないエージェントに登録しても、的外れな求人ばかり紹介されたり、話が噛み合わなかったりして、時間を無駄にしてしまいます。自身のキャリアの軸を明確にした上で、その軸に最もフィットする専門性を持ったエージェントを選びましょう。

担当者の専門性やサポート体制を確認する

最終的に、ハイクラス転職の成功を左右するのは、二人三脚で伴走してくれるキャリアコンサルタント(またはヘッドハンター)の「質」です。優れたコンサルタントは、単に求人を紹介するだけでなく、あなたのキャリアの最良のパートナーとなります。

優秀なコンサルタントを見極めるポイント

- 深い業界・職務理解: あなたのこれまでのキャリアやスキルを正確に理解し、その価値を正しく評価してくれるか。表面的なキーワードだけでなく、業務の背景や実績のすごみを理解してくれるコンサルタントは信頼できます。

- 質の高い求人提案力: あなたの希望やキャリアプランを踏まえた上で、あなた自身では見つけられなかったような、潜在的な可能性を引き出す求人を提案してくれるか。「数打てば当たる」式の紹介ではなく、厳選された求人を、その推薦理由とともに示してくれるかが重要です。

- 的確な選考対策: 職務経歴書の添削はもちろん、企業ごとの特徴を踏まえた面接対策(想定問答、模擬面接など)を徹底的に行ってくれるか。企業の内部情報(組織風土、面接官のタイプなど)に精通しているコンサルタントは、非常に心強い存在です。

- 長期的なキャリア視点: 目先の転職だけでなく、5年後、10年後を見据えたキャリアプランについて、対等な立場で相談に乗ってくれるか。時には、あなたの考えに対してプロとして厳しい意見を言ってくれるような、真摯な姿勢も重要です。

コンサルタントとの相性も非常に重要です。一人の担当者と合わないからといって、そのエージェント全体がダメだと判断するのは早計です。場合によっては担当者の変更を依頼することも可能ですし、最も確実なのは、複数の転職エージェントに登録し、実際に複数のコンサルタントと面談してみることです。複数の視点からアドバイスを受けることで、より客観的に自身のキャリアを見つめ直すことができ、最も信頼できるパートナーを見つけられる可能性が高まります。

【2024年最新】ハイクラス転職サイト・エージェントおすすめ8選

ここからは、これまでの選び方のポイントを踏まえ、ハイクラス転職を目指す方に向けて、特におすすめの転職サイト・エージェントを8つ厳選してご紹介します。各サービスの特徴、強み、どのような方におすすめかを詳しく解説しますので、ご自身の状況と照らし合わせながら、最適なサービス選びの参考にしてください。

| サービス名 | サービス形態 | 主な特徴 | 特に強みを持つ領域 |

|---|---|---|---|

| BIZREACH(ビズリーチ) | スカウト型 | 国内最大級のハイクラス向けスカウトサービス。優良企業やヘッドハンターから直接スカウトが届く。年収1,000万円以上の求人が3分の1以上。 | 幅広い業界・職種のマネジメント層、専門職 |

| リクルートダイレクトスカウト | スカウト型 | リクルートが運営するハイクラス向けスカウトサービス。求人数が多く、ヘッドハンターの質も高い。完全無料で利用可能。 | IT、コンサル、製造業など。特に年収800万〜2,000万円層。 |

| JAC Recruitment | エージェント型 | 外資系・グローバル企業、管理部門の転職に圧倒的な強み。コンサルタントの専門性が高く、両面型で企業との繋がりが深い。 | 外資系企業、海外進出企業、管理部門(経理・財務・人事・法務)、技術職 |

| doda X | スカウト型+エージェント型 | ヘッドハンターからのスカウトと、doda Xのカウンセラーによる求人紹介の両方が利用可能。2つのアプローチで機会を最大化。 | 幅広い業界に対応。特に30代〜40代のミドル層。 |

| ランスタッド | エージェント型 | 世界最大級の総合人材サービス企業。外資系企業の求人が豊富で、グローバルネットワークを活かした転職支援が強み。 | 外資系企業全般、製造業、IT、消費財業界 |

| パソナキャリア | エージェント型 | 顧客満足度が高い、丁寧なサポートが特徴。特に女性のキャリア支援に定評があり、各業界の専門チームが手厚く支援。 | IT、製造業、メディカル、管理部門。特に女性のハイクラス転職。 |

| エンワールド・ジャパン | エージェント型 | 外資系・グローバル人材に特化したエージェント。スペシャリストチームによる専門性の高いサポート体制。 | 外資系・日系グローバル企業。特にミドル〜エグゼクティブ層。 |

| ASSIGN(アサイン) | エージェント型 | 20代〜30代の若手ハイクラス層に特化。AIによる価値観診断と長期的なキャリアプランニングを重視。 | コンサル、金融、IT、M&Aなど。キャリアアップを目指す若手層。 |

(各サービスの情報は2024年5月時点の公式サイト等を参照)

① BIZREACH(ビズリーチ)

ハイクラス転職の代名詞とも言える、国内最大級のスカウト型転職サービスです。職務経歴書を登録すると、国内外の優良企業や、厳選されたヘッドハンターから直接スカウトが届きます。最大の特徴は、保有する求人の3分の1以上が年収1,000万円以上という質の高さです。(参照:ビズリーチ公式サイト)

有料プラン(タレント会員は無料、ハイクラス会員は有料)があり、有料プランに登録することで、全てのスカウトの閲覧・返信や、公募求人への応募が可能になります。まずは無料プランでどのようなスカウトが来るか試し、自身の市場価値を測ることから始めるのがおすすめです。

おすすめな人:

- 年収1,000万円以上を目指す全ての人

- 自身の市場価値を客観的に知りたい人

- 忙しくて求人を探す時間がないが、良い機会があれば転職したい人

② リクルートダイレクトスカウト

人材業界最大手のリクルートが運営する、ハイクラス向けのスカウトサービスです。ビズリーチと同様のサービスモデルですが、全ての機能を完全無料で利用できるのが大きな魅力です。登録ヘッドハンター数も非常に多く、様々な業界・職種に強みを持つプロフェッショナルからアプローチが期待できます。年収800万円〜2,000万円の求人を多数保有しており、思わぬ優良企業やエグゼクティブ案件に出会える可能性があります。(参照:リクルートダイレクトスカウト公式サイト)

おすすめな人:

- 無料でハイクラス向けのスカウトサービスを利用したい人

- 幅広い選択肢の中から自分に合ったヘッドハンターを見つけたい人

- リクルートグループの豊富な求人情報にアクセスしたい人

③ JAC Recruitment(JACリクルートメント)

外資系企業やグローバル企業の転職において、圧倒的な実績と知名度を誇るエージェントです。特に、マネジメント層や技術系・専門職の紹介に強みを持っています。大きな特徴は「両面型」のコンサルティングスタイル。一人のコンサルタントが企業と求職者の両方を担当するため、企業のカルチャーや事業戦略、求める人物像といった内部情報を深く理解しており、精度の高いマッチングが期待できます。英文レジュメの添削や英語面接対策など、グローバル転職ならではのサポートも万全です。

おすすめな人:

- 外資系企業や日系グローバル企業への転職を考えている人

- 管理部門(経理、財務、人事、法務など)でのキャリアアップを目指す人

- 専門性の高いコンサルタントから手厚いサポートを受けたい人

④ doda X(デューダエックス)

総合転職サイトdodaで知られるパーソルキャリアが運営する、ハイクラス人材のための転職サービスです。特徴的なのは、ヘッドハンターによる「スカウトサービス」と、doda X専任のキャリアカウンセラーによる「求人紹介サービス」の両方を利用できるハイブリッド型である点です。スカウトを待ちながら、能動的にキャリア相談を進めることも可能で、2つのアプローチから転職機会を最大化できます。ミドル層(30代〜40代)のキャリア支援に定評があります。

おすすめな人:

- スカウトとエージェントの両方のサービスを一つのプラットフォームで利用したい人

- キャリアの選択肢をできるだけ広げたい人

- 30代〜40代でキャリアに悩んでいるミドル層の人

⑤ ランスタッド

オランダに本拠を置く、世界最大級の総合人材サービス企業です。そのグローバルネットワークを活かし、日本国内の外資系企業の求人を豊富に保有しています。特に製造業、IT、消費財業界などに強みを持ち、専門職から管理職、経営幹部まで幅広いポジションに対応。世界基準の転職ノウハウに基づいたコンサルティングが受けられる点も魅力です。第二新卒からエグゼクティブ層まで、幅広いキャリアステージの転職を支援しています。

おすすめな人:

- 世界的に知名度のある外資系企業で働きたい人

- 専門分野でのキャリアをグローバルな環境で活かしたい人

- 世界基準の転職サポートを受けたい人

⑥ パソナキャリア

オリコン顧客満足度調査「転職エージェント」で長年にわたり高い評価を得ている、サポートの丁寧さに定評のあるエージェントです。(参照:オリコン顧客満足度調査)ハイクラス専門ではありませんが、「ハイクラス向けサービス」を展開しており、年収800万円以上の求人も多数扱っています。各業界に特化した専門チームが、求職者一人ひとりのキャリアに寄り添い、親身なサポートを提供してくれるのが最大の特徴です。特に女性のキャリア支援に力を入れており、女性管理職の求人も豊富です。

おすすめな人:

- 初めてのハイクラス転職で、手厚いサポートを求める人

- 自身のキャリアについてじっくり相談したい人

- キャリアアップを目指す女性

⑦ エンワールド・ジャパン

外資系企業・日系グローバル企業に特化した人材紹介会社です。特にミドルからエグゼクティブクラスの転職支援に強みを持ちます。「マルチリンガル(日英バイリンガル)人材」を求める企業との強いパイプが特徴。コンサルタントは各専門分野(セールス&マーケティング、経理・財務、ITなど)に特化したチーム制で、深い業界知識に基づいたアドバイスを提供します。入社後の活躍まで見据えた「入社後活躍支援プログラム」など、長期的なキャリアパートナーとしての姿勢も魅力です。

おすすめな人:

- 語学力を活かしてグローバルな環境で活躍したい人

- 専門分野でのさらなるキャリアアップを目指す人

- 長期的な視点でキャリアをサポートしてくれるパートナーを求めている人

⑧ ASSIGN(アサイン)

20代〜30代の「若手ハイクラス層」のキャリア支援に特化した、新しいタイプのエージェントです。大きな特徴は、AIを活用した独自の「価値観診断」。個人の価値観やキャリアの志向性を可視化し、それにマッチした長期的なキャリアパスを提案してくれます。目先の転職だけでなく、将来のキャリアゴールから逆算した戦略的な転職をサポートするスタイルが、向上心の高い若手層から支持されています。コンサルティングファームや金融、IT業界への転職実績が豊富です。

おすすめな人:

- 20代〜30代で、将来のキャリアプランを明確にしたい人

- コンサル業界や金融業界など、トップキャリアを目指す若手

- AIによる客観的な分析と、プロのエージェントによるサポートの両方を求める人

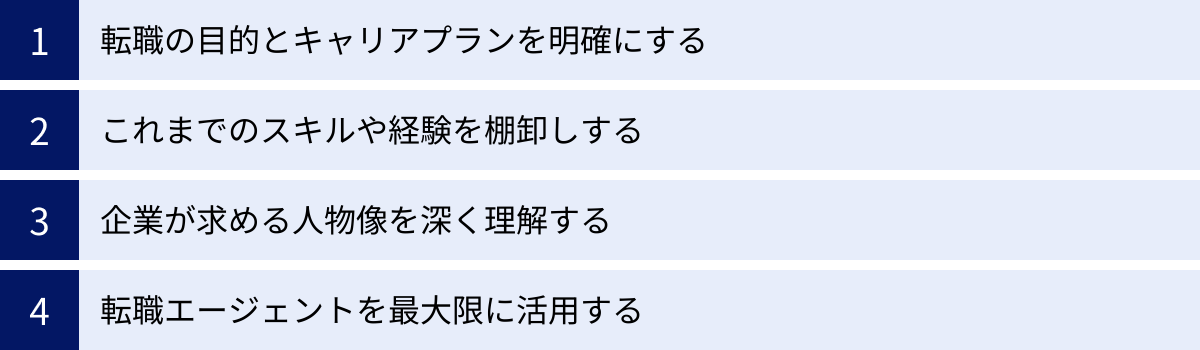

ハイクラス転職を成功させる4つのポイント

ハイクラス向けの優れた転職サービスを選んだとしても、それだけで成功が保証されるわけではありません。最終的には、候補者であるあなた自身の準備と戦略が成否を分けます。ここでは、ハイクラス転職という高い壁を乗り越え、理想のキャリアを実現するために不可欠な4つの成功ポイントを解説します。

① 転職の目的とキャリアプランを明確にする

ハイクラス転職の面接では、必ずと言っていいほど「なぜ転職するのですか?」「5年後、10年後どうなっていたいですか?」という問いを投げかけられます。この問いに対して、説得力のある一貫した答えを用意することが、成功への第一歩です。

「Why(なぜ)-What(何を)-Will(どうなる)」で思考を深める

なんとなく「年収を上げたい」「今の会社に不満がある」といった漠然とした動機だけでは、採用担当者の心は動きません。以下のフレームワークで、自身の転職軸を深く掘り下げましょう。

- Why(なぜ転職したいのか?): 現状の何に課題を感じているのか。キャリアにおけるどのような停滞感や、満たされない思いがあるのか。ネガティブな理由(不満)であっても、それをポジティブな成長意欲(「〜という環境で、〜な挑戦がしたい」)に転換して言語化することが重要です。

- What(転職によって何を実現したいのか?): 次の職場で、どのような役割を担い、どのようなスキルを身につけ、どのような成果を出したいのか。具体的な業務内容やポジション、挑戦したいプロジェクトなどを明確にします。

- Will(将来的にどうなりたいのか?): 5年後、10年後、ひいてはキャリアの最終ゴールとして、どのようなプロフェッショナルになっていたいのか。今回の転職が、その長期的なキャリアプランにおいて、どのような位置づけになるのかを説明できるようにします。

この「転職の軸」が明確であればあるほど、職務経歴書や面接での発言に一貫性が生まれ、強い説得力を持つようになります。また、複数の内定を得た際に、どの企業が自身のキャリアプランに最も合致しているかを判断するための重要な基準にもなります。

② これまでのスキルや経験を棚卸しする

自身の強みを最大限にアピールするためには、過去のキャリアを徹底的に振り返り、整理する「棚卸し」の作業が不可欠です。これは、単に職歴を書き出すだけでなく、自身の経験を「実績」や「スキル」という価値ある資産に転換するプロセスです。

STARメソッドを活用した実績の整理

具体的な実績を整理する際には、「STARメソッド」というフレームワークが非常に有効です。

- Situation(状況): どのような状況、環境、背景で業務に取り組んでいたか。

- Task(課題・目標): その状況で、どのような課題や目標があったか。

- Action(行動): その課題や目標に対し、自分が具体的にどのように考え、行動したか。

- Result(結果): その行動によって、どのような成果(数値で示せるものが望ましい)がもたらされたか。

例えば、「営業成績を向上させた」という漠然とした経験も、STARメソッドで整理すると以下のようになります。

- S: 担当エリアの市場が成熟し、新規顧客の獲得が頭打ちになっていた。

- T: 半年間で新規契約件数を20%増加させるという高い目標が課された。

- A: 既存顧客へのクロスセル・アップセルに注力。顧客の課題を深くヒアリングし、潜在ニーズを掘り起こすための新しい提案資料を自ら作成。週に一度、チーム内で成功事例を共有する勉強会を主催した。

- R: 結果として、半年間で新規契約件数を25%増加させ、目標を達成。チーム全体の売上も前年比130%を記録した。

このように具体的なストーリーと数値を伴った実績を複数用意しておくことで、職務経歴書の魅力が増し、面接での説得力も格段に向上します。

③ 企業が求める人物像を深く理解する

ハイクラス転職では、「自分がいかに優れているか」をアピールするだけでは不十分です。「自分という人材が、その企業にとってなぜ必要なのか」を、相手の視点に立って具体的に示す必要があります。そのためには、応募先企業を徹底的にリサーチし、その企業が抱える課題と、今回の募集ポジションに求められる役割を深く理解することが求められます。

企業研究のポイント

- 求人票の裏側を読む: 求人票に書かれている業務内容や応募資格は最低限の情報です。そのポジションが「なぜ」今募集されているのか、その背景にある企業の事業戦略や経営課題を推測しましょう。

- IR情報や中期経営計画の分析: 上場企業であれば、投資家向けのIR情報や中期経営計画は情報の宝庫です。企業が今後どの分野に注力しようとしているのか、どのような経営課題を認識しているのかを把握できます。

- ニュースリリースやトップのインタビュー: 最近のニュースリリースや、経営陣のインタビュー記事を読むことで、企業の最新の動向や目指す方向性、企業文化などを知ることができます。

- 競合他社との比較: 業界地図の中で、その企業がどのような立ち位置にあり、競合と比較してどのような強み・弱みがあるのかを分析することで、その企業が置かれている状況をより立体的に理解できます。

これらの情報収集を通じて、「この企業は今、〇〇という課題を抱えている。私の△△という経験とスキルは、この課題を解決し、企業の成長に貢献できるはずだ」という仮説を立てるのです。この仮説に基づいた志望動機や自己PRは、他の候補者と一線を画す、深みと説得力を持つものになります。

④ 転職エージェントを最大限に活用する

ハイクラス転職において、転職エージェントは単なる求人紹介屋ではありません。彼らは業界情報、企業情報、選考ノウハウを持つ、あなたのキャリア戦略における重要なパートナーです。彼らを「使い倒す」くらいの主体的な姿勢で関わることが、成功確率を大きく高めます。

エージェントの活用法

- 受け身にならず、積極的に情報を提供する: 自分のキャリアプランや希望条件、懸念点などを包み隠さず具体的に伝えましょう。情報が多ければ多いほど、エージェントはあなたに最適な求人を提案しやすくなります。

- 職務経歴書の添削を依頼する: エージェントは、どのような職務経歴書が書類選考を通過しやすいかを知り尽くしています。客観的な視点から、アピールポイントの打ち出し方や表現方法について、具体的なアドバイスを求めましょう。

- 模擬面接を依頼する: 応募する企業に合わせて、想定される質問や、評価されるポイントを踏まえた模擬面接を依頼しましょう。自分では気づかなかった癖や、答えにくい質問への対処法など、実践的なフィードバックを得ることができます。

- 面接のフィードバックを求める: 面接後には、エージェントを通じて企業からのフィードバックをもらいましょう。どこが評価され、どこに懸念があったのかを知ることで、次の選考への改善点が見つかります。

- 年収交渉を任せる: 自分では直接言いにくい年収や条件面の交渉も、エージェントが代行してくれます。市場価値を踏まえた上で、最大限有利な条件を引き出すための交渉を任せましょう。

優れたエージェントは、あなたの成功を心から願っています。彼らを信頼し、パートナーとして積極的に頼ることで、一人では得られない情報やサポートを得て、転職活動を有利に進めることができるのです。

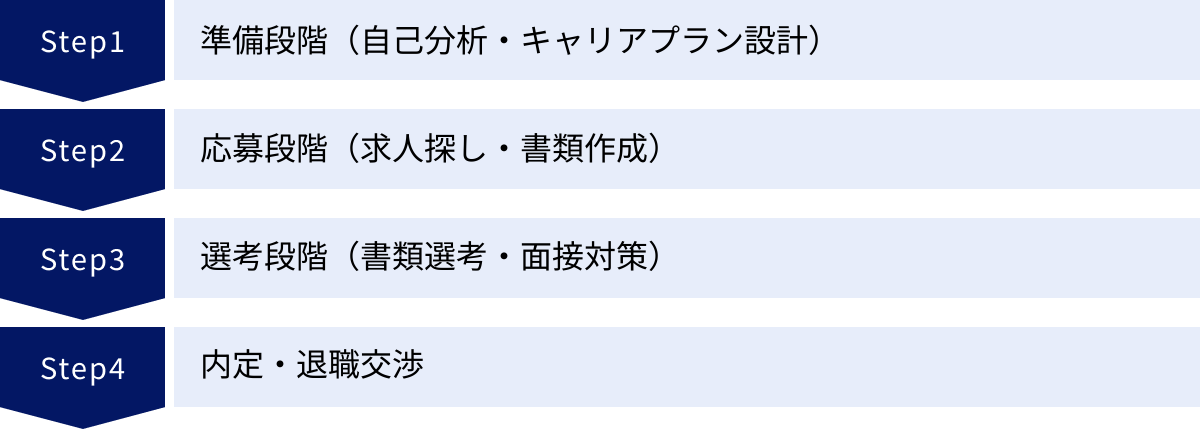

ハイクラス転職の基本的な進め方

ハイクラス転職は、思いつきで始めて成功するほど甘くはありません。周到な準備と戦略に基づいたステップを踏むことが、理想のキャリア実現への近道です。ここでは、転職活動を「準備段階」「応募段階」「選考段階」「内定・退職交渉」の4つのフェーズに分け、それぞれの段階で何をすべきかを具体的に解説します。

準備段階(自己分析・キャリアプラン設計)

転職活動の成否の8割は、この準備段階で決まると言っても過言ではありません。焦って求人を探し始める前に、まずはじっくりと自分自身と向き合う時間を確保しましょう。この段階の目安期間は、約1ヶ月です。

- キャリアの棚卸しと自己分析:

- これまでの職務経歴を時系列で書き出します。所属部署、役職、業務内容、そして各業務で残した「実績」を具体的に思い出します。

- 前章で解説した「STARメソッド」を用いて、実績を数値化・言語化します。この作業が、後の職務経歴書作成の土台となります。

- 自身の強み(得意なこと)、弱み(苦手なこと)、価値観(仕事で大切にしたいこと)を分析します。「なぜこの仕事は楽しかったのか」「何がモチベーションの源泉か」を自問自答し、自身の内面を深く理解します。

- キャリアプランの設計:

- 自己分析の結果を踏まえ、5年後、10年後にどのようなプロフェッショナルになっていたいかという長期的なビジョンを描きます。

- そのビジョンを実現するために、今回の転職で何を得るべきか(経験、スキル、役職など)を明確にします。これが「転職の軸」となります。

- 情報収集と転職サービスの登録:

- 転職の軸が固まったら、情報収集を開始します。自身の業界や目指すポジションの市場動向、求められるスキル、年収相場などを調べます。

- 本記事で紹介したようなハイクラス向けの転職サイト・エージェントに複数登録します。この時点では、本格的に応募するのではなく、どのような求人があるのか、どのようなスカウトが来るのかを把握し、市場感を掴むことが目的です。

応募段階(求人探し・書類作成)

準備段階で固めた軸に基づき、具体的なアクションを起こすフェーズです。転職エージェントとの連携が本格化し、自身の市場価値を書類上でアピールする重要な段階となります。目安期間は約1〜2ヶ月です。

- 転職エージェントとの面談:

- 登録した複数のエージェントと面談を行います。準備段階で作成したキャリアプランや棚卸しの結果を伝え、自分の考えを的確に伝えます。

- コンサルタントの専門性や相性を見極め、メインで併走してもらうエージェントを絞り込みます。

- 求人情報の精査と応募企業の選定:

- エージェントから紹介された求人や、スカウトで届いたオファーを、自身の「転職の軸」と照らし合わせて慎重に吟味します。

- 年収や知名度といった表面的な条件だけでなく、企業のビジョン、事業内容、カルチャー、求められる役割などが、自身のキャリアプランと合致しているかを重視して応募企業を選定します。

- 応募書類(職務経歴書・履歴書)の作成:

- 職務経歴書は、ハイクラス転職における最も重要な武器です。準備段階で整理した実績を、応募企業が求める人物像に合わせてカスタマイズします。

- 単なる業務の羅列ではなく、「課題解決の実績」「マネジメントの実績」「専門性」が伝わるように、具体的なエピソードと数値を盛り込みます。

- 転職エージェントに添削を依頼し、第三者の視点からブラッシュアップを重ね、書類の完成度を極限まで高めます。

選考段階(書類選考・面接対策)

書類選考を通過すると、いよいよ面接が始まります。ハイクラス転職の面接は、複数回にわたって様々な角度から深掘りされるため、徹底した準備が不可欠です。目安期間は約1〜2ヶ月です。

- 面接対策:

- 応募企業ごとに、再度徹底的な企業研究を行います。事業内容、経営課題、カルチャーなどを深く理解し、「なぜこの企業なのか」「入社してどう貢献できるのか」を自分の言葉で語れるように準備します。

- 想定される質問(志望動機、自己PR、成功体験、失敗体験、キャリアプラン、マネジメント経験など)に対する回答を準備します。

- 転職エージェントに模擬面接を依頼し、実践的な練習を積みます。話し方、表情、ロジックの組み立て方など、客観的なフィードバックをもらい、改善を重ねます。

- 面接の実施:

- 面接は通常、一次(現場責任者・人事)、二次(部長・役員)、最終(社長・役員)と進みます。各フェーズで面接官の役職や見ているポイントが異なることを意識しましょう。

- 一次面接: スキルや実績がポジションにマッチしているか。

- 二次面接: マネジメント能力、課題解決能力、カルチャーフィット。

- 最終面接: 経営視点、長期的なビジョン、人間性、入社意欲。

- 自信を持って、しかし謙虚な姿勢で、一貫性のある対話を心がけます。

- リファレンスチェック:

- 選考の最終段階で、前職や現職の上司・同僚に候補者の働きぶりなどをヒアリングする「リファレンスチェック」が行われることがあります。事前に依頼する可能性のある人には、転職活動について相談しておくとスムーズです。

内定・退職交渉

最終面接を突破し、内定を獲得した後の最終フェーズです。喜びも束の間、入社に向けた重要な手続きと、現職との円満な関係を維持するための交渉が待っています。目安期間は約1ヶ月です。

- 労働条件の確認と交渉(オファー面談):

- 内定が出ると、企業から年収、役職、業務内容、勤務条件などが記載された「労働条件通知書」が提示されます。内容を隅々まで確認し、不明点や疑問点はすべてクリアにします。

- 提示された条件に交渉の余地がある場合は、転職エージェントを通じて交渉を依頼します。

- 内定承諾・入社日の決定:

- 複数の内定がある場合は、改めて自身の「転職の軸」に立ち返り、最もキャリアプランに合致する企業を慎重に選びます。

- 入社意思を固めたら、企業に内定承諾の連絡を入れ、入社日を調整します。

- 現職への退職交渉:

- 法律上は退職の2週間前までに伝えれば良いとされていますが、業務の引き継ぎなどを考慮し、就業規則に従って退職希望日の1〜2ヶ月前には直属の上司に退職の意向を伝えるのが一般的です。

- 強い引き留めに合うこともありますが、感謝の気持ちを伝えつつも、転職の意思が固いことを毅然とした態度で伝えます。

- 後任への引き継ぎを責任を持って行い、円満に退職することが、プロフェッショナルとしての最後の務めです。

ハイクラス転職に関するよくある質問

ハイクラス転職に挑戦するにあたり、多くの方が抱くであろう疑問や不安について、Q&A形式でお答えします。自身の状況と照らし合わせながら、疑問解消の参考にしてください。

ハイクラス転職は何歳まで可能ですか?

結論から言うと、ハイクラス転職に明確な年齢制限はありません。年齢そのものよりも、その年齢に見合った、あるいはそれ以上のスキル、実績、専門性が伴っているかが重要視されます。ただし、年代によって企業から期待される役割は変化します。

- 30代: プレーヤーとしての高い実績に加え、リーダーやプレイングマネージャーとしてのポテンシャルが求められます。今後の成長性や柔軟性も評価の対象となります。専門性を深め、マネジメント経験を積み始める重要な時期です。

- 40代: ハイクラス転職市場において、最も需要が高い年代の一つです。豊富な実務経験と、部長クラスなどの本格的なマネジメント経験が求められます。特定の分野における専門家として、あるいは事業全体を動かすリーダーとしての即戦力性が期待されます。

- 50代以上: 役員や事業部長、CxOといった経営層のポジションや、特定の課題を解決するための顧問、専門アドバイザーといった役割での採用が多くなります。長年の経験で培われた高度な専門性、経営視点、そして豊富な人脈が最大の武器となります。

年齢を重ねるほど、より専門性が高く、代替不可能な実績が求められる傾向にあります。何歳であっても、市場価値の高い経験を積み重ねていれば、ハイクラス転職のチャンスは十分にあります。

未経験の業界や職種でもハイクラス転職はできますか?

一般的に、未経験の業界や職種へのハイクラス転職は非常に難易度が高いです。ハイクラス採用は即戦力を求めることが基本だからです。しかし、全く不可能というわけではなく、いくつかのパターンでは可能性があります。

- ポータブルスキルが活かせる場合:

マネジメントスキルや課題解決能力、交渉力といったポータブルスキルは業界・職種を問わず通用します。例えば、「製造業の部長が、そのマネジメント能力を買われてIT企業の事業部長に転職する」といったケースです。この場合、業界知識は入社後にキャッチアップすることが期待されます。 - 親和性の高い業界・職種への転職:

全くの未経験ではなく、これまでの経験と関連性の高い分野へシフトするケースです。例えば、「事業会社のマーケティング担当者が、コンサルティングファームのマーケティング戦略コンサルタントになる」「金融機関のIT企画担当が、FinTech企業のプロダクトマネージャーになる」などです。 - 親和性の高いスキルを応用する:

特定のスキルを軸に、異なる業界へ展開するケースです。例えば、「広告代理店で培ったデータ分析スキルを活かして、EC企業のデータサイエンティストになる」といった具合です。

いずれのケースでも、なぜ未経験の分野に挑戦したいのか、そして自分のこれまでの経験がその新しいフィールドでどのように貢献できるのかを、論理的かつ情熱的に説明できることが不可欠です。

地方在住でもハイクラス転職は可能ですか?

はい、可能です。近年、その可能性はむしろ広がっています。 リモートワークの普及により、企業の所在地と働く場所が必ずしも一致しなくなったことが大きな要因です。

- フルリモート可能な求人の増加: 首都圏の企業が、居住地を問わずに優秀な人材を採用するケースが増えています。特にITエンジニアやコンサルタント、マーケターなどの職種では、フルリモート可のハイクラス求人が見つけやすくなっています。

- 地方企業の幹部ポジション: 地方に本社を置く優良企業が、事業拡大や経営改革のために、首都圏などから優秀な人材を幹部として迎え入れるケースも増えています。Uターン・Iターン転職も、ハイクラス層にとって魅力的な選択肢となりつつあります。

- 地方に拠点を持つ大手・外資系企業: 大手企業や外資系企業の地方拠点(支社や工場など)で、管理職や専門職の求人が出ることもあります。

地方でのハイクラス転職を成功させるには、全国規模の求人を扱う大手エージェントと、その地域に特化したエージェントの両方に登録し、幅広く情報を集めることが有効です。

ハイクラス転職に有利な資格はありますか?

ハイクラス転職において、資格そのものが内定を直接保証することはありません。最重要視されるのは、あくまで実務経験と実績です。しかし、特定の資格は、自身の高度な専門性を客観的に証明し、書類選考や面接で有利に働くことがあります。

特に有効とされる資格には、以下のようなものがあります。

- MBA(経営学修士): 経営全般に関する知識を体系的に学んだ証明となり、特に経営企画や事業開発、コンサルタントなどの職種で高く評価されます。

- 公認会計士・税理士: 経理・財務分野における最高の専門資格であり、CFO(最高財務責任者)や経理部長などのポジションで必須とされることもあります。

- 弁護士: 法務部長やCLO(最高法務責任者)など、企業の法務部門のトップを目指す上で極めて有利です。

- PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル): 大規模なプロジェクトマネジメントの国際標準資格であり、IT業界や製造業などのプロジェクトマネージャー職で強みを発揮します。

- 中小企業診断士: 経営コンサルタントとしての唯一の国家資格であり、経営に関する幅広い知識の証明になります。

これらの資格を取得する際は、なぜその資格が必要なのか、そしてその知識を活かして企業にどう貢献したいのかという、自身のキャリアプランとの関連性を明確に説明できることが重要です。