転職活動において、採用の可否を大きく左右するのが「職務経歴書」です。履歴書だけでは伝えきれない、あなたのスキルや経験、そして仕事への情熱を伝えるための重要なプレゼンテーション資料と言えます。しかし、いざ作成しようとすると「何から書けばいいのか分からない」「どうすれば自分の強みが伝わるのだろう」と悩んでしまう方も少なくありません。

この記事では、職務経歴書の基本的な役割から、採用担当者の心に響く具体的な書き方まで、網羅的に解説します。キャリアの棚卸しといった準備段階から、状況別・職種別の例文、さらにはワンランク上を目指すテクニックまで、あなたの転職成功を後押しする情報を凝縮しました。この記事を参考に、あなたという人材の価値を最大限に伝える、最高の職務経歴書を作成しましょう。

目次

職務経歴書とは

職務経歴書は、転職活動における最重要書類の一つです。まずは、その基本的な役割と、しばしば混同されがちな履歴書との違いを明確に理解することから始めましょう。この違いを把握することが、効果的な書類を作成するための第一歩となります。

履歴書との違い

履歴書と職務経歴書は、どちらも応募時に提出を求められることが多い書類ですが、その目的と記載する内容には明確な違いがあります。採用担当者はこの2つの書類をセットで見ることで、応募者を多角的に評価しています。

| 項目 | 履歴書 | 職務経歴書 |

|---|---|---|

| 目的 | 応募者の氏名、学歴、職歴、資格などの基本的なプロフィールを確認するため | これまでの業務経験、スキル、実績など具体的な職務能力を把握するため |

| 役割 | 「どんな人か」を知るための人物証明書 | 「何ができるか」「どんな実績があるか」を伝えるプレゼン資料 |

| 形式 | JIS規格など定型フォーマットが一般的 | フォーマットは自由。A4用紙1〜2枚程度で作成するのが基本 |

| 記載内容 | 学歴、職歴の要約、保有資格、基本情報など、事実を簡潔に記載 | 職務要約、職務経歴(業務内容、実績)、活かせるスキル、自己PRなど、経験を詳細に記載 |

| 重要度 | 主に一次スクリーニングや本人確認で使用 | 書類選考の合否判断や、面接での質疑応答の材料として重視される |

履歴書が「応募者のプロフィールを網羅した公的書類に近いもの」であるのに対し、職務経歴書は「自身のビジネススキルや実績をアピールするためのプレゼンテーション資料」と捉えると分かりやすいでしょう。履歴書は定められたフォーマットに沿って正確に情報を記入することが求められますが、職務経歴書は形式が自由であるため、構成や表現を工夫することで、自分の強みを効果的にアピールできます。

例えば、採用担当者は履歴書を見て「A大学を卒業後、B社に5年間勤務した人だな」という事実を把握します。その後、職務経歴書に目を通し、「B社では営業として、年間売上目標を3年連続で120%達成し、特に新規顧客開拓でチームに貢献してきたのか。この経験は我が社の営業部門でも活かせそうだ」といった具体的な能力やポテンシャルを判断します。

このように、両者は補完関係にあり、セットで提出することで初めて応募者の全体像が採用担当者に伝わるのです。

採用選考における職務経歴書の役割

採用選考において、職務経歴書は単なる経歴の羅列ではありません。採用担当者に対して、あなたが「自社にとって、いかに価値のある人材か」を論理的に証明するための重要な役割を担っています。

- 能力とスキルの証明

職務経歴書は、あなたがこれまでのキャリアでどのような業務を担当し、その中でどのようなスキルを習得してきたかを具体的に示すためのものです。単に「営業をしていました」と書くのではなく、「法人向け無形商材の新規開拓営業に従事し、顧客の潜在ニーズを引き出すヒアリング力と、それに基づいた課題解決型の提案スキルを培いました」と記述することで、採用担当者はあなたの能力を具体的にイメージできます。 - 実績と貢献度の可視化

あなたの仕事が、過去の所属企業にどのような貢献をもたらしたのかをアピールする役割も重要です。「〇〇プロジェクトを主導し、業務プロセスを改善した結果、チーム全体の残業時間を月平均20時間削減した」「新規マーケティング施策を立案・実行し、半年でWebサイトからの問い合わせ件数を1.5倍に増加させた」のように、具体的な数字を用いて実績を示すことで、記述の信頼性が高まり、あなたの貢献度を採用担当者に強く印象づけられます。 - 再現性の提示

採用担当者が最も知りたいのは、「この応募者は、入社後に自社で活躍してくれるか」という点です。これを「再現性」と呼びます。職務経歴書は、過去の実績を提示するだけでなく、その経験やスキルを応用して、応募先企業でどのように貢献できるか(=再現性があるか)を示すための書類です。応募企業の事業内容や求める人物像を深く理解し、それに合致する自分の経験を強調することで、「私には、貴社で活躍できる根拠があります」と説得力をもって伝えられます。 - 面接でのコミュニケーションツール

書類選考を通過した後、職務経歴書は面接における質疑応答のベースとなります。面接官は職務経歴書に書かれた内容について、「このプロジェクトで最も困難だった点は何ですか?」「この実績を出すために、どのような工夫をしましたか?」といった深掘りの質問をします。そのため、職務経歴書に書く内容は、すべて自分の言葉で具体的に説明できる必要があります。面接の会話を有利に進めるための「台本」としての役割も担っているのです。

これらの役割を理解し、「単なる経歴書」ではなく「戦略的な自己PR資料」として職務経歴書を作成することが、転職成功への鍵となります。

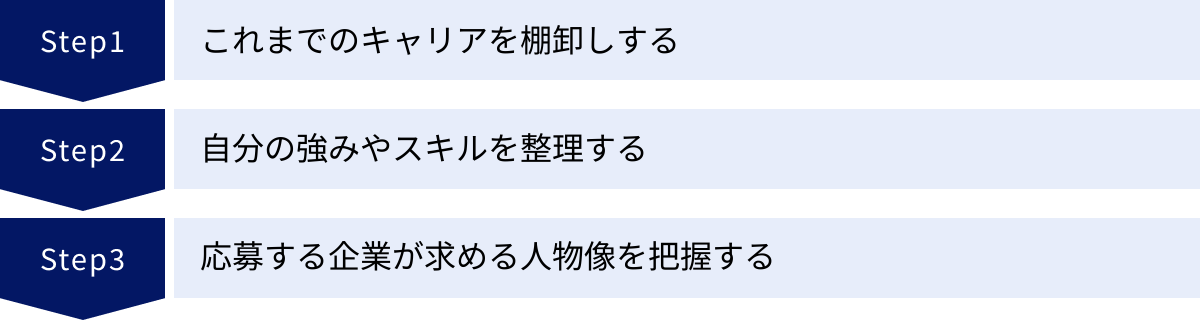

職務経歴書を作成する前の3つの準備

優れた職務経歴書は、いきなり書き始めて完成するものではありません。料理でいうところの「下ごしらえ」にあたる準備段階が、書類の質を大きく左右します。ここでは、作成に取り掛かる前に必ず行っておきたい3つの準備について詳しく解説します。

① これまでのキャリアを棚卸しする

まずは、過去から現在までの自分のキャリアを客観的に振り返り、事実を整理する「キャリアの棚卸し」から始めましょう。記憶に頼るだけでなく、PCのデータや過去の手帳、給与明細などを見返しながら、できるだけ詳細に情報を書き出していくことが重要です。

キャリアの棚卸しで書き出す項目例

- 所属情報: 在籍期間、会社名、所属部署、役職

- 業務内容: 担当していた業務、具体的なタスク、関わったプロジェクト

- 役割・立場: チーム内での役割(リーダー、メンバーなど)、後輩の指導経験など

- 実績・成果: 具体的な数字(売上、達成率、コスト削減額、顧客獲得数など)で示せる実績、社内表彰などの評価

- 工夫・改善: 業務効率化のために工夫したこと、問題解決のために主体的に取り組んだこと

- 習得スキル: その業務を通じて得られた専門知識やスキル(PCスキル、語学、専門技術など)

この作業を行う際におすすめなのが「STARメソッド」というフレームワークです。これは、具体的なエピソードを整理するための手法で、自己PRや面接対策にも役立ちます。

- S (Situation): 状況 – どのような状況、環境での出来事でしたか?

- T (Task): 課題・目標 – その状況で、どのような課題や目標がありましたか?

- A (Action): 行動 – その課題や目標に対して、あなたは具体的にどのような行動を取りましたか?

- R (Result): 結果 – あなたの行動によって、どのような結果が生まれましたか?

例えば、営業職の場合、以下のように整理できます。

- S (状況): 担当エリアの市場が成熟し、競合他社の攻勢で売上が伸び悩んでいた。

- T (Task): 前年比110%の売上目標を達成する必要があった。

- A (Action): 既存顧客への深耕だけでなく、これまでアプローチしていなかった中小企業向けの新規開拓に注力。週に20件のテレアポと5件の訪問を目標に設定し、業界に特化した提案資料を独自に作成してアプローチした。

- R (Result): 結果として、新規顧客を15社獲得し、担当エリアの売上を前年比125%で達成。社内の営業MVPを受賞した。

このように情報を整理することで、単なる業務の羅列ではなく、ストーリー性のある具体的なエピソードとしてキャリアを語れるようになります。

② 自分の強みやスキルを整理する

キャリアの棚卸しで洗い出した情報をもとに、次は自分の「強み」や「スキル」を整理・言語化します。スキルは大きく分けて「ポータブルスキル」と「テクニカルスキル」の2種類があります。

- ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)

業種や職種を問わず、どのような仕事でも活かせる汎用的な能力のことです。ヒューマンスキルやコンセプチュアルスキルとも呼ばれます。- 対人スキル: 交渉力、プレゼンテーション能力、リーダーシップ、協調性、ヒアリング力など

- 課題解決スキル: 論理的思考力、分析力、企画力、課題発見能力、実行力など

- 自己管理スキル: ストレス耐性、タイムマネジメント能力、学習意欲、主体性など

- テクニカルスキル(専門的なスキル)

特定の職務を遂行するために必要な専門知識や技術のことです。- 専門知識: 業界知識、法務知識、会計知識、マーケティング知識など

- ITスキル: プログラミング言語(Java, Pythonなど)、デザインツール(Photoshop, Illustratorなど)、MAツール、SFAツールなど

- PCスキル: Word、Excel(関数, ピボットテーブル, マクロ)、PowerPoint(アニメーション, グラフ作成)など

- 語学力: 英語(TOEICスコア、ビジネス会話レベルなど)、中国語など

キャリアの棚卸しで書き出したエピソードと結びつけながら、「あのプロジェクトでリーダーシップを発揮した」「この業務改善で課題解決能力が身についた」というように、具体的な根拠を持って自分の強みをリストアップしていくことが重要です。これらの強みは、後の「自己PR」や「活かせる経験・スキル」の欄で強力なアピール材料となります。

③ 応募する企業が求める人物像を把握する

自己分析が終わったら、次に行うべきは「企業分析」です。どれだけ優れたスキルや経験を持っていても、それが応募先企業の求めるものとズレていては意味がありません。採用担当者に「この人が欲しい!」と思わせるためには、相手が何を求めているのかを正確に把握する必要があります。

- 求人情報の読み込み: 「仕事内容」「応募資格」「歓迎するスキル・経験」の欄を徹底的に読み込みましょう。ここに書かれているキーワードは、企業が応募者に求めている能力そのものです。特に、何度も繰り返し出てくる言葉は、企業が最も重視しているポイントである可能性が高いです。

- 企業ウェブサイトの確認: 企業の公式サイト、特に「事業内容」「企業理念(ミッション・ビジョン・バリュー)」「社長メッセージ」「採用情報」のページは必ずチェックしましょう。企業の事業戦略や文化、価値観を理解することで、どのような人材が活躍できるのかが見えてきます。

- プレスリリースやニュースの確認: 最近のプレスリリースやニュース記事に目を通すことで、企業が今、何に力を入れているのか、どのような方向性を目指しているのかが分かります。その方向性に貢献できるスキルをアピールできれば、評価は格段に上がります。

これらの分析を通じて、「企業が求めている人物像」と「自分の強み・スキル」の重なる部分を見つけ出すこと。これが、採用担当者に響く職務経歴書を作成するための最も重要なステップです。例えば、企業が「主体的に課題を発見し、周囲を巻き込みながら解決できる人材」を求めているのであれば、自分の経験の中からそれに合致するエピソード(例:STARメソッドで整理した業務改善の経験)を重点的にアピールする、といった戦略を立てることができます。

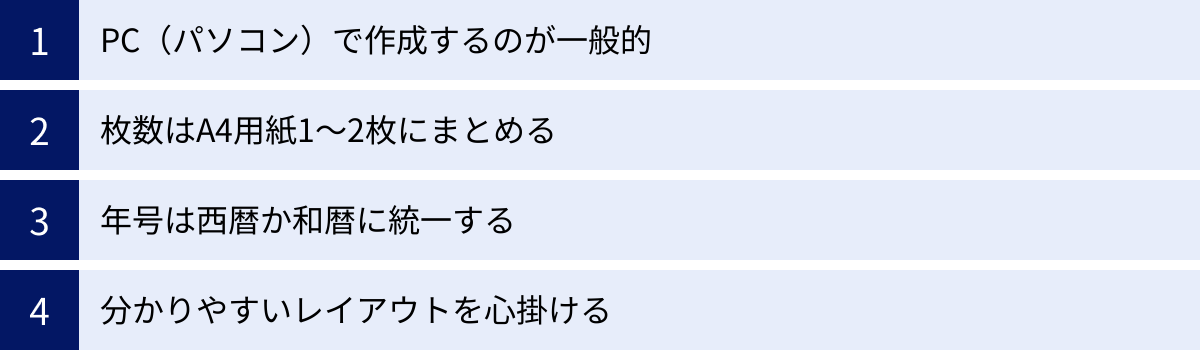

職務経歴書の基本的な書き方ルール

内容の準備が整ったら、次はその情報を伝えるための「形式」=書き方の基本ルールを学びましょう。採用担当者は毎日多くの書類に目を通しているため、パッと見て分かりやすく、読みやすいことが大前提です。ここでは、ビジネスマナーとして押さえておくべき基本的なルールを4つ紹介します。

PC(パソコン)で作成するのが一般的

特別な指定がない限り、職務経歴書はPC(WordやExcelなど)で作成するのが現在の主流です。手書きが完全にNGというわけではありませんが、PC作成には以下のようなメリットがあり、強く推奨されます。

- 読みやすさ: 誰が読んでも判読しやすく、採用担当者の負担を軽減します。手書きの文字に自信がない場合、内容が良くても読んでもらえないリスクがあります。

- 修正・複製が容易: 誤字脱字の修正や、応募企業ごとに内容をカスタマイズ(最適化)するのが簡単です。転職活動では複数の企業に応募するのが一般的なため、効率性の観点からもPC作成が有利です。

- 基本的なPCスキルをアピールできる: きれいにレイアウトされた書類は、それ自体が基本的なWordやExcelのスキルを持っていることの証明になります。特に事務職やIT系の職種では、PCスキルは必須とされるため、手書きの書類はスキル不足を疑われる可能性があります。

- Web応募への対応: 近年の転職活動は、企業の採用サイトや転職サイト経由でのWeb応募が中心です。その際、作成したファイルをPDF化してアップロードする必要があるため、PCで作成しておくのがスムーズです。

企業から手書きの書類を求められた場合など、特別な事情がない限りはPCで作成しましょう。

枚数はA4用紙1~2枚にまとめる

職務経歴書の適切なボリュームは、A4用紙で1枚から2枚程度が目安です。

- キャリアが浅い方(第二新卒、社会人経験5年未満など): A4用紙1枚にまとめるのが理想です。情報量が少ないにもかかわらず無理に2枚に引き延ばすと、内容が薄い印象を与えてしまいます。要点を簡潔にまとめ、ポテンシャルや意欲をアピールしましょう。

- キャリアが豊富な方(管理職経験者、10年以上の経験者など): A4用紙2枚が目安です。これまでの豊富な経験や実績をアピールするためには、ある程度のボリュームが必要です。ただし、単に情報を羅列するのではなく、応募職種に特に関連性の高い経験を優先的に記載し、要点を絞ることが重要です。多くても3枚以内に収めるように心掛けましょう。

採用担当者は非常に忙しく、一人の応募者の書類にかけられる時間は限られています。長すぎる職務経歴書は「要点をまとめる能力が低い」と判断され、最後まで読んでもらえない可能性があります。伝えたいことがたくさんあっても、情報を取捨選択し、簡潔にまとめる能力も評価の対象であることを忘れないでください。

年号は西暦か和暦に統一する

職務経歴書に記載する年号は、「西暦(2024年)」か「和暦(令和6年)」のどちらかに必ず統一しましょう。履歴書と職務経歴書で表記が混在していたり、一つの書類の中で西暦と和暦が入り混じっていたりすると、非常に読みにくく、「注意力が散漫な人」というマイナスの印象を与えかねません。

どちらを使用しても選考に有利不利はありませんが、以下の点を参考に選ぶと良いでしょう。

- 履歴書と合わせる: 提出する履歴書の年号表記に合わせるのが最も確実です。

- 応募企業に合わせる: IT業界や外資系企業など、グローバルなビジネスを展開している企業では西暦が一般的に使われる傾向があります。一方、官公庁や歴史の長い国内企業では和暦が好まれる場合もあります。

- 迷ったら西暦が無難: 現在は西暦表記がビジネス文書の主流となりつつあるため、迷った場合は西暦で統一しておくと良いでしょう。

重要なのは「どちらかに一貫して統一すること」です。細部への配慮が、あなたの丁寧な仕事ぶりを伝えることにも繋がります。

分かりやすいレイアウトを心掛ける

内容がどれだけ素晴らしくても、レイアウトが崩れていて読みにくい書類は、その魅力を十分に伝えることができません。読み手である採用担当者への配慮を忘れず、分かりやすいレイアウトを心掛けましょう。

- フォントと文字サイズ:

- フォント: 基本的に「明朝体」(フォーマルで可読性が高い)か「ゴシック体」(力強く視認性が高い)を使用します。Webで提出する場合はゴシック体の方が見やすいとされています。

- 文字サイズ: 本文は10.5pt〜12pt、見出しは12pt〜14pt程度が一般的です。小さすぎると読みにくく、大きすぎると情報量が少なくなってしまいます。

- 余白の設定: 上下左右に適切な余白を設けることで、圧迫感がなくなり、文章が読みやすくなります。Wordのデフォルト設定のままでも問題ありませんが、情報量に応じて調整しましょう。

- 箇条書きの活用: 業務内容や実績を説明する際は、だらだらと文章で書くのではなく、箇条書き(ビュレット「・」や「■」など)を活用しましょう。情報が整理され、要点がひと目で伝わります。

- 適度な改行と行間: 文章が詰まっていると読みにくいため、段落ごとや意味の区切りで適度に改行を入れましょう。行間も狭すぎず、広すぎない設定(Wordでは1.0〜1.5行程度)に調整すると、さらに可読性が向上します。

- 強調(太字・下線)の活用: 強調したいキーワードや実績の数字などを太字にするのは効果的ですが、多用しすぎるとかえって読みにくくなります。最も伝えたいポイントに絞って使用しましょう。下線は文字が読みにくくなることがあるため、避けた方が無難です。

レイアウトは、あなたの人柄やビジネススキルを映す鏡です。読み手への思いやりを持って、丁寧な書類作りを心掛けましょう。

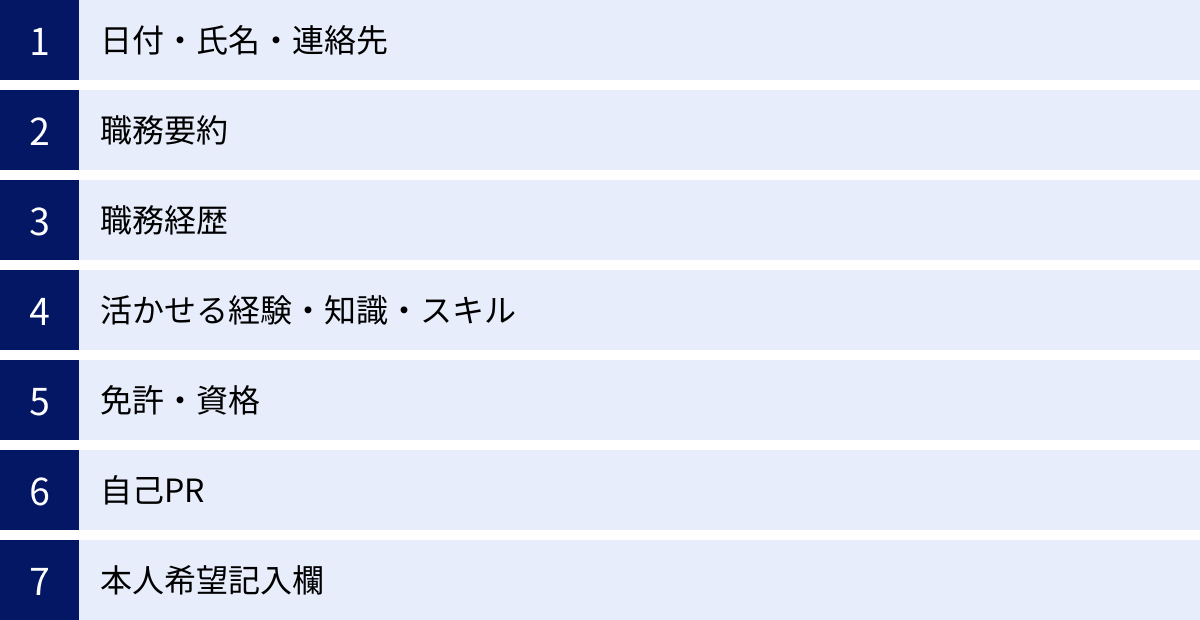

職務経歴書の基本構成と各項目の書き方

ここでは、職務経歴書の標準的な構成と、それぞれの項目で何をどのように書けば良いのかを、例文を交えながら具体的に解説します。この基本構成を押さえておけば、どのような職種にも応用可能です。

日付・氏名・連絡先

書類の冒頭、右上に「日付」、その下の左寄せで「氏名」を記載します。

- 日付: 提出する日を記載します。郵送の場合は投函日、メールの場合は送信日、面接に持参する場合は面接日を記入します。作成日ではない点に注意しましょう。年号は本文と統一します。

- 氏名: フルネームで記載します。

- 連絡先: 履歴書に記載しているため、職務経歴書では省略しても問題ありませんが、丁寧な印象を与えるために記載しておくことをおすすめします。記載する場合は、氏名の下に郵便番号、住所、電話番号、メールアドレスを記入します。

【記載例】

2024年XX月XX日

職務経歴書

氏名:山田 太郎

〒100-0000

東京都千代田区〇〇1-2-3 〇〇マンション101

電話番号:090-1234-5678

メールアドレス:yamada.taro@xxxx.com

職務要約

職務要約は、採用担当者が最初に目を通す、いわば職務経歴書の「顔」です。ここで興味を引くことができなければ、その先の詳細を読んでもらえない可能性さえあります。これまでのキャリアの概要と、最もアピールしたい強みや実績を、3〜5行(200〜300字)程度で簡潔にまとめましょう。

職務要約の書き方のポイント

- 経験職種と年数を明記する: 「大学卒業後、株式会社〇〇にてX年間、法人営業として従事し〜」のように、誰が読んでもキャリアの全体像が掴めるように書きます。

- 具体的なスキルや実績を盛り込む: どのようなスキルを持ち、どのような実績を上げてきたのかを簡潔に記述します。「〇〇のスキルを活かし、売上目標をX年連続で達成」「業務効率化によりコストをXX%削減」など、可能であれば数字を入れると説得力が増します。

- 応募企業への貢献意欲を示す: 最後に、これまでの経験を活かして、応募企業でどのように貢献したいかという意欲を示す一文を加えると、志望度の高さが伝わります。

職務要約の例文

【営業職の例】

大学卒業後、ITソリューション企業にて5年間、法人向け新規開拓営業に従事してまいりました。主に中小企業を対象に、SaaS型業務改善ツールの提案を担当し、顧客の潜在ニーズを引き出すヒアリング力と課題解決型の提案力を強みとしています。3年目には年間売上目標を150%達成し、社内のMVPを受賞いたしました。これまでの経験で培った顧客との関係構築力と提案力を活かし、貴社の事業拡大に貢献したいと考えております。

【事務職の例】

経理事務として7年の経験がございます。月次・年次決算業務を中心に、売掛金・買掛金管理、請求書発行、経費精算など、経理全般の業務に携わってまいりました。特にExcel(VLOOKUP、ピボットテーブル)や会計ソフト(弥生会計)を活用した業務効率化を得意としており、月次決算にかかる時間を2営業日短縮した実績がございます。正確性とスピード感を両立させるスキルを活かし、貴社の管理部門の基盤強化に貢献できると確信しております。

職務経歴

職務経歴は、職務経歴書の中で最も重要なコア部分です。これまでのキャリアを具体的に記述し、自身の能力と実績をアピールします。在籍した企業ごとに、以下の項目をまとめて記載するのが一般的です。

会社概要

在籍していた企業について、採用担当者がイメージしやすいように簡潔な情報を記載します。特に知名度が高くない企業や、異業種へ転職する場合には、事業内容を丁寧に説明することが重要です。

- 記載項目: 会社名、事業内容、資本金、売上高、従業員数、上場区分など

- ポイント: すべてを記載する必要はありません。事業内容と従業員数(または会社の規模感)が分かれば十分な場合が多いです。情報は企業の公式サイトなどから正確に引用しましょう。

【記載例】

■ 株式会社〇〇(2019年4月~2024年3月)

事業内容:中小企業向けSaaS型勤怠管理システムの開発・販売

資本金:1億円

従業員数:150名

業務内容

所属部署と役職を明記した上で、どのような業務を担当していたのかを具体的に記述します。単に業務名を羅列するのではなく、「誰に対して」「何を」「どのように」行っていたのかが分かるように書くのがポイントです。箇条書きを用いると、情報が整理されて読みやすくなります。

【記載例(営業職)】

【所属】営業本部 首都圏営業グループ

【業務内容】

・中小企業(従業員50~300名規模)を対象とした、自社勤怠管理システムの新規開拓営業

・テレアポ、問い合わせ対応から商談、クロージング、導入後のフォローまで一貫して担当

・顧客の課題ヒアリングと、それに合わせた最適なソリューション提案

・Salesforceを用いた顧客情報管理、営業活動の進捗管理

・月1回の営業会議での実績報告と、チームメンバーへのナレッジ共有

実績・成果

業務を通じてどのような成果を出したのかを、具体的な数字を用いてアピールします。実績を定量的に示すことで、あなたの貢献度が客観的に伝わり、評価の信頼性が格段に高まります。

- 数字で示す: 売上高、目標達成率、契約件数、顧客単価、コスト削減率、作業時間短縮、WebサイトのPV数、問い合わせ件数など、数値化できるものはすべて記載しましょう。

- 社内評価: 「MVP受賞」「社長賞受賞」「営業成績1位/20人中」など、客観的な評価も強力なアピールになります。

- 工夫した点を添える: なぜその成果を出せたのか、自分なりに工夫した点や努力したプロセスを簡潔に添えると、再現性のあるスキルとして評価されやすくなります。

【記載例(営業職)】

【実績・成果】

・2023年度:個人売上目標1,500万円に対し、1,800万円(達成率120%)を達成

・新規契約獲得件数:35件(チーム内1位/10人中)

・担当顧客のアップセル提案により、平均顧客単価を前年比15%向上

・(工夫した点)業界別の課題を分析した提案資料を独自に作成し、商談化率を20%改善

活かせる経験・知識・スキル

職務経歴の欄でアピールしきれなかったスキルや知識をまとめて記載します。応募職種で求められているスキルを意識して、関連性の高いものから優先的に書きましょう。PCスキルや語学力は、レベルが分かるように具体的に記述することが重要です。

PCスキルの書き方例

どのアプリケーションを、どのレベルまで使えるのかを明記します。

■ PCスキル

・Word:ビジネス文書作成、表や図の挿入、差込印刷

・Excel:各種関数(IF, VLOOKUP, SUMIF)、ピボットテーブル、グラフ作成、マクロの記録・実行

・PowerPoint:プレゼンテーション資料作成、図解、アニメーション設定

語学力の書き方例

TOEICなどのスコアがある場合は必ず記載します。実務経験があれば、その内容も具体的に書きましょう。

■ 語学力

・英語:TOEIC 850点(2023年5月取得)

- 日常会話レベル

- 海外支社とのメールのやり取り、英文資料の読解が可能

免許・資格

応募職種に直接関連する免許・資格はもちろん、関連性が低いものでも、学習意欲や人柄を示す材料になることがあります。取得年月を添えて、正式名称で記載しましょう。

【記載例】

2020年11月 日商簿記検定2級 取得

2022年 7月 TOEIC公開テスト 850点 取得

2023年 4月 普通自動車第一種運転免許 取得

自己PR

自己PRは、職務経歴書における「締め」の部分です。職務経歴で示した事実(実績)に基づき、自身の強みが応募企業でどのように活かせるのかを、熱意とともにアピールする場です。

自己PRの書き方のポイント

- 結論から書く: 「私の強みは〇〇です」と、最初にアピールしたいポイントを明確に示します。

- 具体的なエピソードを添える: その強みを発揮した具体的なエピソード(職務経歴で触れた内容を深掘りする)を記述し、主張に説得力を持たせます。

- 企業への貢献を語る: 最後に、その強みを活かして、応募企業でどのように貢献していきたいかを述べ、入社意欲の高さを示します。この「企業への貢献」の部分は、事前に企業研究を行った上で、企業の事業内容や課題に合わせて書くことが重要です。

自己PRの例文

【課題解決力をアピールする例】

私の強みは、現状を分析し、課題を特定して改善策を実行する「課題解決力」です。現職では、毎月の請求書発行業務において、手作業による入力ミスや確認作業の煩雑さが原因で、担当者2名が合計10時間/月の残業を強いられている状況でした。私はこの課題を解決するため、Excelマクロの学習を開始し、既存のフォーマットを改修。転記作業や計算を自動化するツールを独力で作成しました。その結果、作業時間は月2時間まで短縮され、入力ミスもゼロになり、チームの業務効率化に大きく貢献できました。

貴社においても、常に現状に満足することなく、課題を発見し、主体的なアクションで業務改善を推進することで、事業の成長に貢献していきたいと考えております。

本人希望記入欄

基本的には「貴社規定に従います。」と記載するのが一般的です。給与や待遇に関する細かい希望は、選考が進み、内定が出た後の条件交渉の段階で伝えるのがマナーです。

ただし、勤務地や職種、勤務時間など、どうしても譲れない条件がある場合に限り、その旨を簡潔に記載します。

【記載例】

- 基本:

貴社規定に従います。 - 条件がある場合:

職種:営業職を希望いたします。 - 条件がある場合:

勤務地:転居が困難なため、首都圏での勤務を希望いたします。

自分に合った職務経歴の形式は?3つの種類を解説

職務経歴書には決まったフォーマットはありませんが、職務経歴の書き方には大きく分けて3つの形式があります。自分のキャリアや応募する職種に合わせて最適な形式を選ぶことで、より効果的に強みをアピールできます。

| 形式 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ① 編年体形式 | 職歴を古い順に記述する最も一般的な形式。 | キャリアの成長過程や経験の積み重ねが分かりやすい。 | 職歴が多いとアピールしたい直近の経験が埋もれがち。 |

| ② 逆編年体形式 | 職歴を新しい順に記述する形式。 | 直近の経験やスキルを最初にアピールできる。即戦力性を強調しやすい。 | キャリアの一貫性や成長過程が見えにくい場合がある。 |

| ③ キャリア形式 | 職務内容や分野ごとに経験をまとめて記述する形式。 | 専門性や特定のスキルを強くアピールできる。転職回数やブランクが目立ちにくい。 | 時系列が分かりにくく、どのような環境で経験を積んだのかが伝わりにくい。 |

① 編年体形式

編年体形式は、学校の卒業から現在に向かって、職歴を時系列に沿って古いものから順に記載していくスタイルです。最もオーソドックスで、多くの採用担当者にとって馴染みのある形式です。

【特徴】

キャリアの変遷が時系列で分かりやすく、どのような経験を積み重ねて成長してきたのかというストーリーを伝えやすいのが特徴です。

編年体形式がおすすめな人

- 社会人経験が短い、または初めて転職する第二新卒の方: これからキャリアを築いていく段階であるため、経験を一つひとつ丁寧に示すことで、着実な成長性をアピールできます。

- 経験社数が少なく、同じ会社で長くキャリアを積んできた方: 昇進や担当業務の変遷を順を追って示すことで、企業への貢献度やロイヤリティの高さを伝えられます。

- キャリアに一貫性がある方: 例えば、一貫して営業職を経験してきた、同じ業界でキャリアアップしてきたなど、キャリアの軸が明確な場合に適しています。

② 逆編年体形式

逆編年体形式は、現在の職歴(または直近の職歴)から過去に遡って記載していくスタイルです。近年の転職市場では、即戦力性をアピールしやすいため、広く使われるようになっています。

【特徴】

採用担当者が最も知りたい「直近のキャリアで何をしていたか」を最初に伝えることができます。最新のスキルや実績を真っ先にアピールできるため、インパクトを与えやすい形式です。

逆編年体形式がおすすめな人

- 即戦力としてアピールしたい経験者の方: 直近の業務内容や実績が、応募職種の求めるスキルと合致している場合に非常に効果的です。

- 同職種・同業種への転職を目指す方: 最新の業務経験が最も重要視されるため、この形式が適しています。

- 直近のキャリアで高い実績を上げている方: 最もアピールしたい華やかな実績を冒頭に持ってくることで、採用担当者の興味を強く引くことができます。

③ キャリア形式

キャリア形式(職能別形式とも呼ばれます)は、時系列ではなく、「営業」「マーケティング」「プロジェクトマネジメント」といった職務内容やスキルの分野ごとに、関連する経験や実績をまとめて記載するスタイルです。

【特徴】

特定の分野における専門性の高さや、スキルの深さを強調するのに非常に適しています。時系列にとらわれないため、キャリアのブランクや転職回数の多さが目立ちにくいというメリットもあります。

キャリア形式がおすすめな人

- 特定の専門性をアピールしたい技術職・専門職の方: ITエンジニアが「Web開発」「インフラ構築」といった分野で使用言語や実績をまとめたり、デザイナーが「UI/UXデザイン」「グラフィックデザイン」で実績を分けたりする場合に有効です。

- 転職回数が多い方: 会社ごとではなくスキルごとに経験をまとめるため、職歴の多さが気にならず、一貫したスキルをアピールできます。

- キャリアにブランクがある方: ブランク期間を挟んでいても、職務分野で経験を繋げて見せることができるため、ブランクが目立ちにくくなります。

- 未経験の職種に挑戦する方: 活かしたいポータブルスキル(例:「顧客折衝経験」「プロジェクト推進経験」)を切り出してアピールすることができます。

どの形式を選ぶかは、あなたのキャリアと応募する求人の特性によって決まります。 自分の経歴を最も魅力的に見せられる形式はどれか、戦略的に選択しましょう。

【状況・キャリア別】書き方のポイントと注意点

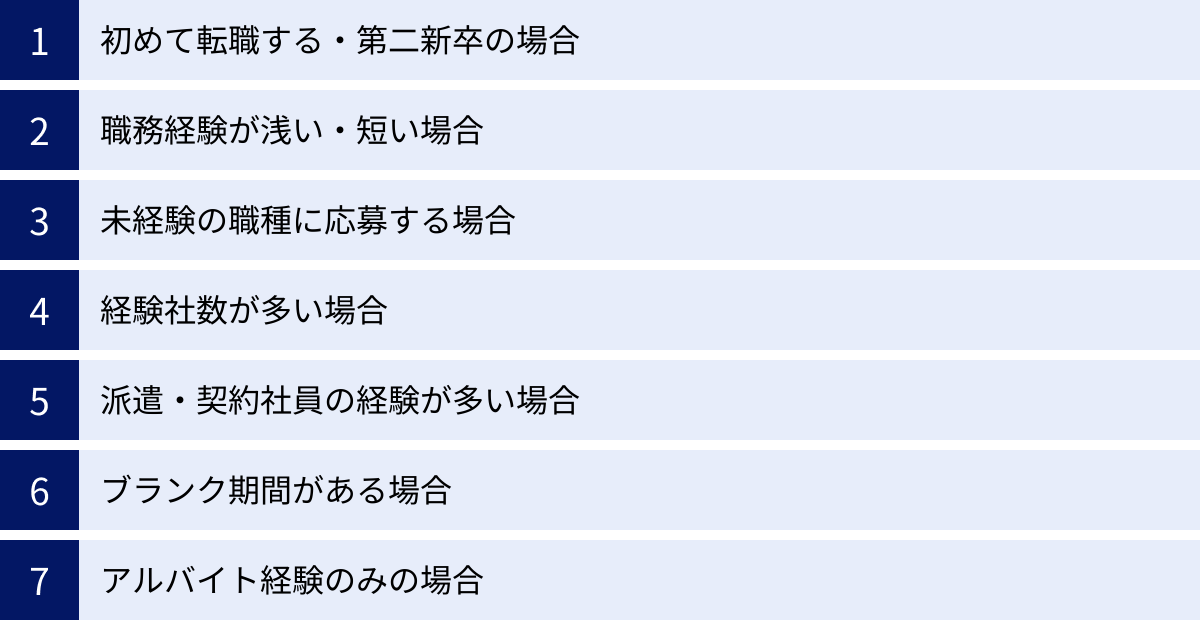

応募者の状況やキャリア背景は様々です。ここでは、それぞれの状況に応じた職務経歴書の書き方のポイントと、注意すべき点について解説します。自分の状況に合ったアピール方法を知ることで、書類選考の通過率を高めることができます。

初めて転職する・第二新卒の場合

社会人経験が3年未満の第二新卒や、初めて転職活動をする方は、経験の豊富さよりもポテンシャルや学習意欲、仕事への熱意をアピールすることが重要です。

- ポイント:

- 短い社会人経験の中でも、どのようなことを学び、身につけたかを具体的に記述しましょう。「ビジネスマナー」「基本的なPCスキル」「報連相の重要性」など、基礎的なことでも構いません。

- 実績としてアピールできる数字がなくても、仕事に対する姿勢や工夫した点をアピールします。「先輩の指示を待つだけでなく、自ら仕事を見つけて取り組んだ」「業務マニュアルを自主的に作成し、チームに共有した」など、主体性を示すエピソードは高く評価されます。

- 自己PR欄を充実させ、未経験の業務に対する学習意欲や、企業理念への共感など、将来性への期待感を抱かせる内容を盛り込みましょう。

- 注意点:

- 経験が浅いからといって、学生時代のアルバイト経験などを中心に書くのは避けましょう。あくまで社会人としての経験を主軸に置くことが大切です。

- 早期離職の理由をネガティブに書くのではなく、「より専門性を高めたい」「〇〇という分野に挑戦したい」といったポジティブなキャリアプランに繋げて説明しましょう。

職務経験が浅い・短い場合

一つの会社での在籍期間が短い、あるいは複数の会社を短期間で転職している場合、採用担当者に「またすぐに辞めてしまうのではないか」という懸念を抱かれやすいのが事実です。

- ポイント:

- 短い期間の中でも、確実に成果を出したことや貢献したことを具体的に示します。たとえ小さなことでも、「〇〇を改善した」「〇〇というスキルを習得した」という事実を伝えましょう。

- 職務要約や自己PRで、一貫したキャリアの軸や、今後のキャリアプランを明確に示し、場当たり的な転職ではないことをアピールします。

- 転職回数が多い場合は、キャリア形式の職務経歴書を活用し、スキルや専門性を軸に経験をまとめることで、一貫性を見せるのも有効な手段です。

- 注意点:

- 退職理由を正直に書く必要はありませんが、面接では必ず質問されると想定しておきましょう。「会社の将来性に不安を感じた」といったネガティブな理由は避け、「自身のスキルアップのため」「キャリアチェンジのため」といった前向きな理由を用意しておくことが重要です。

未経験の職種に応募する場合

これまでの経験とは異なる、未経験の職種に挑戦する場合、「ポータブルスキル」と「意欲」がアピールの鍵となります。

- ポイント:

- これまでの経験の中から、応募職種でも活かせるポータブルスキル(コミュニケーション能力、課題解決力、マネジメント能力など)を抽出し、具体的なエピソードとともにアピールします。

- 応募職種に関連する自己学習の経験(資格取得、スクールの受講、書籍での勉強など)があれば、必ず記載しましょう。熱意と主体性の高さを証明できます。

- なぜその職種に挑戦したいのか、という明確な志望動機を自己PRで力強く語ります。「これまでの〇〇という経験を通じて、△△の分野に強い関心を持ち、専門性を高めたいと考えるようになりました」など、過去の経験と未来の目標を繋げて説明すると説得力が増します。

- 注意点:

- 「未経験ですが、やる気はあります」といった、根拠のないアピールは避けましょう。あくまでこれまでの経験と、応募職種との接点を見つけ出し、論理的に貢献可能性を示すことが重要です。

経験社数が多い場合

転職回数が多い場合も、採用担当者に「定着しない人材」という印象を与えてしまうリスクがあります。

- ポイント:

- キャリア形式の職務経歴書を使い、職務分野ごとに経験をまとめることで、スキルの一貫性や専門性を強調します。

- 職務要約で、これまでの多様な経験を通じて得られた幅広い視野や対応力を強みとしてアピールします。「複数の業界で培った顧客折衝経験」や「異なる組織文化への適応力」などは、経験社数が多いからこその強みです。

- 「今回の転職がキャリアの集大成である」という覚悟や、腰を据えて長く働きたいという意欲を自己PRで伝えることも有効です。

- 注意点:

- すべての職歴を詳細に書くと情報過多になるため、応募職種との関連性が薄い経験は簡潔にまとめるなど、情報の取捨選択が必要です。

派遣・契約社員の経験が多い場合

派遣社員や契約社員としての経験は、正社員経験と同様に立派なキャリアです。多様な環境での実務経験としてアピールしましょう。

- ポイント:

- 派遣元ではなく、実際に就業していた「派遣先企業」ごとに職務経歴を記載します。その際、派遣社員であったことを明記します。(例:「株式会社〇〇に派遣社員として就業」)

- 会社名、事業内容、従業員数などの会社概要も、派遣先企業のものを記載します。

- 限られた期間の中で、どのような役割を果たし、どのような成果を出したのかを具体的にアピールすることが重要です。正社員と遜色ない業務を行っていた場合は、その点を強調しましょう。

- 注意点:

- 複数の派遣先を経験している場合、業務内容が断片的に見えないよう、共通して発揮したスキルなどを自己PRでまとめる工夫が必要です。

ブランク期間がある場合

病気療養、育児、介護、留学、資格取得の勉強など、様々な理由でキャリアにブランク(空白期間)が生じることがあります。

- ポイント:

- ブランク期間に何をしていたのかを正直かつポジティブに説明することが重要です。職務経歴の時系列の中に、「〇年〇月~〇年〇月 資格取得のため専門学校に通学(〇〇資格 取得)」のように簡潔に記載します。

- 留学や資格取得など、スキルアップに繋がる活動をしていた場合は、それを強みとしてアピールします。

- 育児や介護が理由の場合でも、その経験を通じて培われたタイムマネジメント能力やマルチタスク能力などをアピール材料に転換することも可能です。

- 自己PRで、ブランク期間を経て仕事に対する意欲がより高まっていることを伝えましょう。

- 注意点:

- ブランク期間を隠そうとして経歴をごまかすのは絶対にやめましょう。正直に説明し、働く意欲を示すことが信頼に繋がります。

アルバイト経験のみの場合

正社員経験がない場合でも、アルバイト経験を通じて培ったスキルや能力を効果的にアピールすることが可能です。

- ポイント:

- 職務経歴の欄に、アルバイトとしての経験を正社員と同様の形式で記載します。雇用形態を「アルバイト」と明記しましょう。

- 主体的に取り組んだ業務や、改善提案、後輩の指導経験など、「指示されたことをこなすだけではなかった」ことを示すエピソードを盛り込みます。

- 売上への貢献や、業務効率化など、具体的な実績があれば積極的にアピールします。「新メニューの提案が採用され、月の売上が5%向上した」「レジ締め作業のマニュアルを作成し、作業時間を15分短縮した」など。

- 自己PRで、アルバイト経験から学んだ責任感やコミュニケーション能力、課題解決能力などを、正社員として働く上でどのように活かしていきたいかを具体的に述べます。

- 注意点:

- 複数の短期アルバイトを羅列するのではなく、応募職種に関連性の高い経験や、長期間続けた経験を中心に記載し、アピールポイントを絞りましょう。

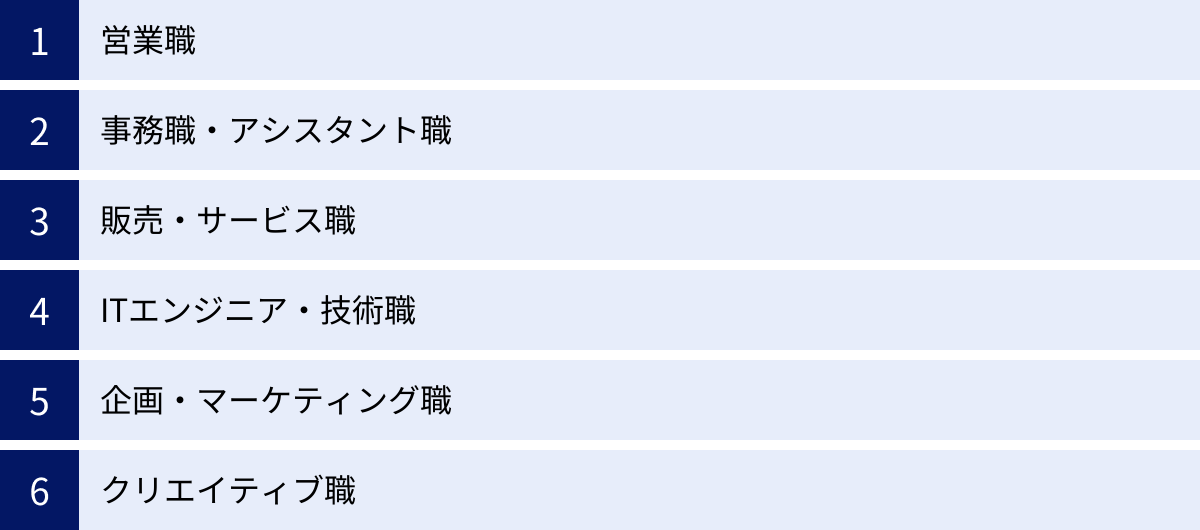

【職種別】職務経歴書の書き方見本・例文

職種によって、採用担当者が注目するスキルや実績は異なります。ここでは、主要な職種別に、どのような点を強調すれば効果的なアピールに繋がるのか、書き方の見本と例文を紹介します。

営業職

営業職の職務経歴書で最も重要なのは、「実績を具体的な数字で示すこと」です。目標に対してどれだけの成果を出したのかを定量的にアピールすることで、営業としての能力を客観的に証明できます。

- アピールポイント:

- 実績: 売上高、目標達成率(個人・チーム)、新規顧客獲得件数、契約件数、顧客単価、リピート率など。

- 営業スタイル: 新規開拓か既存顧客深耕か、法人向けか個人向けか、有形商材か無形商材か。

- スキル: 課題発見力、ヒアリング力、提案力、交渉力、関係構築力。

- 例文(職務経歴欄):

“`

【業務内容】

・首都圏の中小企業(従業員50~500名)を対象とした、SaaS型会計システムの新規開拓営業

・インサイドセールスが獲得したアポイントへの商談実施、及び自身でのテレアポ・問い合わせ対応

・顧客の経理業務における課題をヒアリングし、業務効率化に繋がるソリューションを提案

・Salesforceを用いた営業プロセス管理と、失注要因の分析・改善【実績・成果】

・2023年度:年間売上目標2,000万円に対し、2,800万円(達成率140%)を記録し、事業部MVPを受賞。

・新規契約獲得件数:45件/年(チーム平均25件)

・競合他社からのリプレイス案件を10件成功させ、担当エリアのシェアを5%拡大。

“`

事務職・アシスタント職

事務職やアシスタント職では、「正確性」「効率性」「サポート能力」が評価のポイントになります。どのような工夫で業務を効率化し、組織に貢献したかを具体的に示しましょう。

- アピールポイント:

- 業務効率化の実績: 〇〇の時間を△△分短縮、〇〇のミスをXX%削減、マニュアル作成による業務標準化など。

- PCスキル: Word, Excel, PowerPointの使用レベルを具体的に。特にExcelの関数(VLOOKUP, IFなど)やピボットテーブル、マクロの使用経験は強力なアピールになります。

- 対応範囲: 経理、総務、人事、営業アシスタントなど、担当した業務の幅広さ。

- サポート能力: 周囲への気配りや、先回りしたサポートで感謝された経験など。

- 例文(自己PR欄):

私の強みは、常に改善意識を持ち、業務効率化を実現する実行力です。現職の営業事務では、毎週末に行う週報作成にExcelでの手作業が多く、チーム全体で約5時間/週の時間を要していました。私はこの作業を効率化するため、入力フォーマットを統一し、簡単なマクロを組むことで集計作業を自動化しました。結果、週報作成にかかる時間を1時間/週まで短縮することに成功し、営業担当が本来のコア業務に集中できる環境作りに貢献しました。貴社においても、正確かつ迅速な事務処理能力を土台に、常に改善の視点を持って業務に取り組み、組織全体の生産性向上に貢献したいと考えております。

販売・サービス職

販売・サービス職では、売上への貢献はもちろん、「顧客満足度の向上」や「店舗運営への貢献」といった視点が重要です。個人としての実績だけでなく、チームや店舗全体に与えた影響もアピールしましょう。

- アピールポイント:

- 売上実績: 個人売上、店舗売上目標達成率、客単価、セット率など。

- 顧客満足度: 顧客からの感謝の言葉、リピーター獲得数、顧客アンケートの結果など。

- 店舗運営への貢献: 在庫管理の改善、VMD(ビジュアルマーチャンダイジング)の提案、新人スタッフの教育・指導経験など。

- 例文(職務経歴欄):

“`

【業務内容】

・レディースアパレルブランド「〇〇」の店舗にて、接客販売、レジ業務、商品管理を担当

・お客様一人ひとりのニーズに合わせたコーディネート提案と、丁寧なコミュニケーション

・VMD担当として、週ごとのディスプレイ変更とレイアウト考案

・新人スタッフ2名のOJTトレーナーとして、接客マナーや商品知識の指導【実績・成果】

・2023年下半期:個人売上目標に対し、6ヶ月連続で120%以上を達成。

・コーディネート提案からのセット購入率を前年比10%向上させ、店舗の客単価アップに貢献。

・担当した新人スタッフが、3ヶ月で店舗の売上トップ5に入るまでに成長。

“`

ITエンジニア・技術職

ITエンジニアや技術職の職務経歴書は、「技術的なスキルセットをいかに具体的に、かつ分かりやすく伝えられるか」が生命線です。専門用語を使いつつも、プロジェクトの概要や自身の役割が非エンジニアの採用担当者にも伝わるように工夫しましょう。

- アピールポイント:

- テクニカルスキル: プログラミング言語、フレームワーク、ライブラリ、データベース、OS、クラウド環境(AWS, Azure, GCP)など。経験年数や習熟度も併記すると良い。

- 開発経験: プロジェクトの概要、目的、規模(人数、期間)、担当フェーズ(要件定義、設計、開発、テスト、運用)、自身の役割と貢献。

- 実績: 開発したサービスのPV数やユーザー数、処理速度の改善率、バグの削減率など、ビジネスへの貢献を数値で示す。

- 例文(職務経歴欄のプロジェクト概要):

【プロジェクト概要】ECサイトのレコメンド機能開発

・期間:2022年10月~2023年3月(6ヶ月)

・規模:5名(PL1名、メンバー4名)

・環境:

- 言語:Python, JavaScript

- F/W:Django, Vue.js

- DB:MySQL

- インフラ:AWS (EC2, S3, RDS)

・担当フェーズ:基本設計、詳細設計、実装、テスト

・役割と貢献:

- ユーザーの購買履歴や閲覧履歴を基にしたレコメンドエンジンのアルゴリズム設計と実装を担当。

- Python(Django)を用いたバックエンド開発を主導し、API設計から実装まで一貫して対応。

- 機能リリース後、レコメンド経由の購入率が15%向上し、サイト全体の売上5%増に貢献。

企画・マーケティング職

企画・マーケティング職では、自身が携わった企画や施策によって、どのような成果(事業への貢献)が生まれたのかを、具体的なデータや数字で示すことが不可欠です。

- アピールポイント:

- 担当業務: 商品企画、サービス企画、販売促進、Webマーケティング、SNS運用、広告運用、イベント企画など。

- 分析・戦略立案スキル: 市場調査、競合分析、データ分析、KPI設定、戦略立案の経験。

- 実績: 企画した商品・サービスの売上や会員数、WebサイトのPV数・CVRの改善率、広告のROAS(費用対効果)、リード獲得数、SNSのエンゲージメント率など。

- 例文(自己PR欄):

Webマーケターとして、データに基づいた論理的な施策立案と実行を得意としております。現職では、自社オウンドメディアのコンテンツマーケティングを担当し、Google Analyticsやサーチコンソールを用いた分析を通じて、ユーザーニーズと検索キーワードのズレを発見しました。その分析に基づき、SEOを意識したコンテンツ企画とリライトを3ヶ月間で50本実施した結果、メディア全体の自然検索流入数を前年同期比で200%増加させ、月間100件の新規リード獲得に繋がる主要チャネルへと成長させました。貴社のサービスが持つ魅力を、データドリブンなアプローチで的確にユーザーへ届け、事業成長に貢献したいと考えております。

クリエイティブ職

デザイナー、ライター、編集者などのクリエイティブ職では、職務経歴書と合わせて「ポートフォリオ(作品集)」の提出が必須となる場合がほとんどです。職務経歴書では、ポートフォリオだけでは伝わらない制作の背景や、自身の役割、ビジネスへの貢献度を補足説明する役割が重要になります。

- アピールポイント:

- 担当領域: Webデザイン、UI/UXデザイン、グラフィックデザイン、コピーライティング、コンテンツ編集など。

- 使用ツール: Photoshop, Illustrator, Figma, Adobe XD, Premiere Proなど。

- 制作実績: 担当した制作物の概要、コンセプト、自身の担当範囲、制作意図や工夫した点。

- ビジネスへの貢献: デザイン変更によるCVR改善、ライティングによるPV数増加など、制作物がもたらした成果。

- 例文(職務経歴欄):

“`

【業務内容】

・自社BtoBサービスのWebサイト及びLPのUI/UXデザイン、コーディング(HTML/CSS)

・Figmaを用いたワイヤーフレーム作成、プロトタイピング、デザインカンプ制作

・Google Analyticsやヒートマップツールを用いたデータ分析と、それに基づくデザイン改善提案

・バナー広告やホワイトペーパーなど、マーケティング施策に関わるクリエイティブ制作【実績・成果】

・サービスの無料トライアル申込ページのUI/UXを全面的に改修。ABテストを繰り返した結果、CVR(コンバージョン率)を1.5%から2.5%へ改善することに成功。

・ポートフォリオURL:http://www.xxxx.com (※架空のURL)

“`

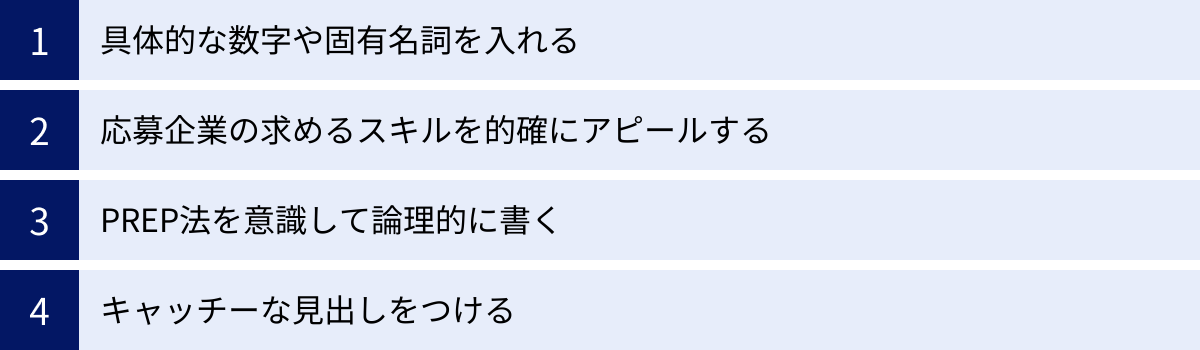

採用担当者の目に留まる!ワンランク上のテクニック

多くの応募書類の中から、あなたの職務経歴書を際立たせ、採用担当者に「この人に会ってみたい」と思わせるためのテクニックを紹介します。基本的な書き方をマスターした上で、これらの工夫を取り入れてみましょう。

具体的な数字や固有名詞を入れる

職務経歴書において、「数字」は最強の説得材料です。「売上を伸ばしました」と書くよりも、「売上を前年比120%に伸ばしました」と書く方が、はるかに具体的で信頼性が高まります。

- 入れるべき数字の例:

- 実績: 売上、利益、コスト、時間、件数、人数、達成率、改善率など

- 規模: 担当顧客数、チームの人数、プロジェクトの予算、管理していたWebサイトのPV数など

- 固有名詞の例:

- ツール名:

Salesforce,Photoshop,AWS,Google Analyticsなど、使用していた具体的なツール名を記載することで、スキルのレベルが伝わりやすくなります。 - 手法名:

SWOT分析,PDCAサイクル,アジャイル開発など、業務で用いたフレームワークや手法名を記載すると、ビジネス知識の豊富さを示せます。

- ツール名:

Before: 営業として、売上アップに貢献しました。

After: 法人営業として、担当エリアの売上を年間1,500万円から2,000万円(前年比133%)に拡大し、事業部の目標達成に貢献しました。

このように具体的な数字と固有名詞を盛り込むことで、あなたの経験は一気にリアルで魅力的なものになります。

応募企業の求めるスキルを的確にアピールする

職務経歴書は、すべての経験を網羅した「自分史」ではありません。応募企業という「たった一人の読み手」に向けて、内容を最適化することが極めて重要です。

- 手順:

- 求人情報の「応募資格」「歓迎スキル」の欄を熟読し、キーワードを抜き出す。

- 企業のウェブサイトや採用ページから、企業が大切にしている価値観や、求めている人物像を読み解く。

- 抜き出したキーワードや人物像と、自分の経験・スキルとの接点を見つける。

- その接点となる部分を、職務要約、職務経歴、自己PRなどで重点的にアピールする。

例えば、応募企業の求人情報に「主体性」「チームワーク」という言葉が頻繁に出てくるなら、自己PRで「主体的に業務改善を提案し、チームメンバーを巻き込んで実行した経験」を語るべきです。このように、相手が聞きたいであろう話を先回りして提供する姿勢が、高い評価に繋がります。

PREP法を意識して論理的に書く

PREP法は、分かりやすく説得力のある文章を構成するためのフレームワークです。自己PRや職務要約など、自分の考えや強みを伝える部分で特に有効です。

- P (Point): 結論 – まず、最も伝えたい結論(要点)を述べます。(例:「私の強みは課題解決力です」)

- R (Reason): 理由 – なぜそう言えるのか、その理由を説明します。(例:「なぜなら、現状を分析し、根本原因を特定して改善策を立案・実行できるからです」)

- E (Example): 具体例 – 理由を裏付ける具体的なエピソードやデータを提示します。(例:「現職では、〇〇という課題に対し、△△という分析を行い、□□という改善策を実行した結果、コストを10%削減できました」)

- P (Point): 結論 – 最後に、もう一度結論を述べて締めくくります。(例:「この課題解決力を活かし、貴社の業務効率化に貢献したいと考えております」)

この構成で書くことで、話の要点が明確になり、論理的で説得力のあるアピールが可能になります。

キャッチーな見出しをつける

職務要約や自己PRの冒頭に、新聞の見出しのようなキャッチーなタイトルをつけるのも効果的なテクニックです。採用担当者の注意を引きつけ、その先を読みたいという気持ちにさせることができます。

- 見出しの例:

- 【実績をアピール】: 3年連続売上目標120%達成を実現した、顧客との関係構築力

- 【スキルをアピール】: データ分析に基づく企画立案で、WebサイトのCVRを2倍にしたマーケティングスキル

- 【姿勢をアピール】: チームを巻き込む業務改善で、残業時間を月20時間削減した主体性

このように、自分の最も強い武器を簡潔なフレーズに要約して提示することで、他の応募者との差別化を図ることができます。ただし、あまりに大げさな表現や、事実と異なる表現は避け、信頼性を損なわないように注意しましょう。

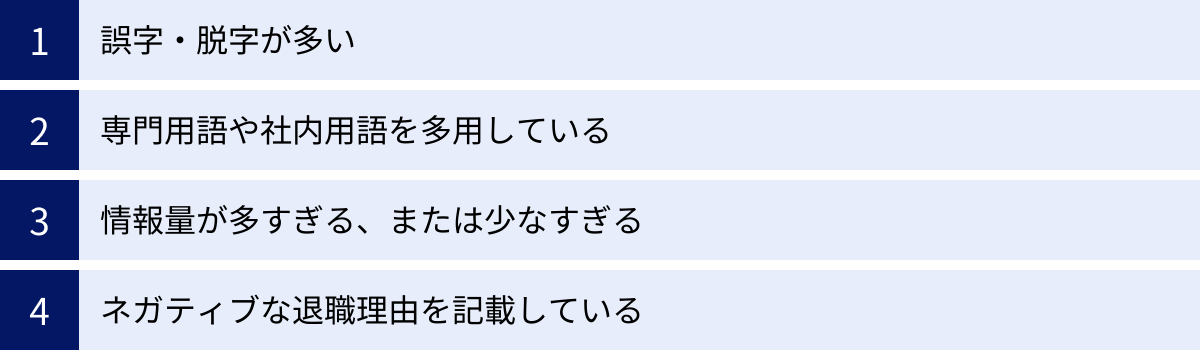

これは避けたい!職務経歴書のNG例

どれだけ素晴らしい経歴を持っていても、書き方一つで評価を下げてしまうことがあります。ここでは、採用担当者にマイナスの印象を与えがちな、職務経歴書のNG例を紹介します。自分の書類が当てはまっていないか、提出前に必ず確認しましょう。

誤字・脱字が多い

誤字・脱字は、注意力や丁寧さの欠如、仕事の正確性に対する意識の低さを疑われる最大の要因です。たった一つの誤字が、書類全体の信頼性を損ない、「この人に仕事を任せて大丈夫だろうか」という不安を抱かせてしまいます。

- 対策:

- 作成ツール(Wordなど)の校正機能を必ず利用する。

- 声に出して読んでみる。黙読では気づかない間違いを発見しやすくなります。

- 時間を置いてから見直す。作成直後は見落としがちなので、一日置いてから新鮮な目でチェックしましょう。

- 可能であれば、家族や友人、転職エージェントなど第三者に読んでもらうのが最も効果的です。

専門用語や社内用語を多用している

前職で当たり前に使っていた専門用語や社内用語は、応募先の採用担当者には伝わらない可能性が高いです。特に異業種へ転職する場合は注意が必要です。

- NG例:

- 「KGI達成のため、BPRを推進し、AS-IS/TO-BE分析を行いました」

- 「山田チームの定例MTGで、今期のフィジビリ結果をエビデンス付きで報告した」

- OK例(翻訳後):

- 「重要目標達成指標(売上目標)を達成するため、業務プロセスを抜本的に見直し、現状の課題と理想の状態を分析しました」

- 「山田さんがリーダーを務めるチームの週次会議で、今期の事業化調査の結果を、客観的なデータを添えて報告しました」

「その業界や会社を知らない人が読んでも、仕事内容が具体的にイメージできるか」という視点で、誰にでも分かる平易な言葉に置き換えることを心掛けましょう。

情報量が多すぎる、または少なすぎる

【情報量が多すぎる場合】

伝えたいことが豊富なあまり、A4用紙3枚も4枚も使って、すべての経験を詳細に書き連ねてしまうケースです。これは「要点をまとめる能力がない」「読み手への配慮が足りない」と判断され、逆効果です。採用担当者は忙しく、長すぎる書類は最後まで読んでもらえません。応募職種と関連性の高い情報を優先し、それ以外は大胆に削る勇気が必要です。

【情報量が少なすぎる場合】

A4用紙1枚がスカスカで、業務内容も数行しか書かれていないようなケースです。これでは、あなたのスキルや経験が全く伝わらず、仕事への意欲が低いと見なされてしまいます。キャリアの棚卸しを再度行い、具体的なエピソードや実績、仕事への工夫などを掘り起こし、内容を充実させましょう。適切なボリュームは、A4用紙1〜2枚です。

ネガティブな退職理由を記載している

職務経歴書に、退職理由を詳細に書く必要はありません。特に、人間関係のトラブル、給与や待遇への不満、会社の批判といったネガティブな理由は絶対に記載してはいけません。

- NG例:

- 「上司と意見が合わず、正当な評価を受けられなかったため退職しました」

- 「残業が多く、給与も見合っていなかったため、将来性に不安を感じ退職しました」

このような記述は、他責思考で不満が多い人物という印象を与え、「うちの会社に入っても、また同じ理由で辞めるのではないか」と敬遠されてしまいます。退職理由は、面接で質問された際に、「スキルアップのため」「キャリアチェンジのため」といった前向きで、自身の成長に繋がる理由として説明できるように準備しておけば十分です。

無料で使える!職務経歴書のテンプレート&作成ツール

一から職務経歴書を作成するのが難しいと感じる方のために、無料で利用できる便利なテンプレートや作成ツールが存在します。これらを活用することで、効率的に見栄えの良い書類を作成できます。ここでは、代表的なサービスを紹介します。

Word・Excelのテンプレートがダウンロードできるサイト

多くの転職サイトでは、職種別や形式別に、質の高いWordやExcelのテンプレートを無料で提供しています。ダウンロードして、自分の情報に書き換えるだけですぐに利用できます。

doda

dodaは、職種別のテンプレートが非常に豊富なのが特徴です。営業職、事務職、ITエンジニア、企画職、クリエイティブ職など、80種類以上の職種に対応したテンプレートが用意されています。自分の職種に特有のアピールポイントが盛り込まれているため、何を書けば良いか分からない場合に非常に参考になります。編年体、逆編年体、キャリア形式といった形式別のテンプレートも揃っています。

(参照:doda公式サイト)

リクナビNEXT

リクナビNEXTも、汎用的なものから職種別のものまで、多様なテンプレートを提供しています。特に、「自己PR」や「職務要約」の書き方見本が充実しており、テンプレートと合わせて参考にすることで、より質の高い書類を作成できます。Word形式でダウンロードでき、レイアウトもシンプルで使いやすいものが中心です。

(参照:リクナビNEXT公式サイト)

マイナビAGENT

マイナビAGENTでは、転職エージェントのノウハウが詰まったテンプレートが提供されています。基本的な編年体形式のテンプレートに加え、英語(英文レジュメ)のテンプレートも用意されているのが特徴です。外資系企業への応募を考えている方には特に有用です。また、職務経歴書だけでなく、履歴書や添え状のテンプレートも一括でダウンロードできます。

(参照:マイナビAGENT公式サイト)

おすすめの職務経歴書作成ツール

Webブラウザ上で、質問に答えていくだけで自動的に職務経歴書が作成できるツールもあります。レイアウトを気にする必要がなく、手軽に作成したい方におすすめです。

doda「レジュメビルダー」

dodaが提供する「レジュメビルダー」は、ガイドに従って職務経歴やスキルなどを入力していくだけで、プロが作成したような見栄えの良い職務経歴書が完成します。Word、PDF形式でのダウンロードが可能で、そのままdodaの応募機能で利用することもできます。職務要約や自己PRの例文も豊富に用意されており、文章作成を力強くサポートしてくれます。

(参照:doda公式サイト)

リクナビNEXT「職務経歴書かんたん作成」

リクナビNEXTの「職務経歴書かんたん作成」機能も、Web上で手軽に書類を作成できるツールです。入力した内容は保存されるため、一度作成すれば、応募企業ごとに内容を微調整して使い回すことが簡単にできます。職種を選ぶと、その職種でアピールすべき項目が自動で表示されるなど、かゆいところに手が届く機能が特徴です。

(参照:リクナビNEXT公式サイト)

マイナビAGENT「職務経歴書自動作成ツール」

マイナビAGENTの「職務経歴書自動作成ツール」は、特に職務経歴の入力支援が手厚いツールです。職種を選ぶと、一般的な業務内容が選択肢として表示され、チェックを入れるだけで自分の業務内容を整理できます。文章を考えるのが苦手な方でも、スムーズに職務経歴欄を埋めていくことが可能です。完成した書類はWord形式でダウンロードできます。

(参照:マイナビAGENT公式サイト)

これらのツールやテンプレートを上手に活用し、効率的かつ効果的な職務経歴書を作成しましょう。ただし、最終的には必ず自分の言葉で、応募企業に合わせたカスタマイズを行うことが、内定を勝ち取るための鍵となります。

完成したら最終チェック!提出方法とマナー

職務経歴書が完成したら、提出する前に最終チェックを怠らないようにしましょう。細部への配慮が、あなたの評価を左右します。また、提出方法に応じたビジネスマナーを守ることも非常に重要です。

提出前に必ず確認すべきチェックリスト

作成した書類を客観的な視点で見直すために、以下のチェックリストを活用してください。一つひとつ確認し、万全の状態で提出しましょう。

- 【誤字・脱字】 誤字や脱字は絶対にありませんか?(ツールでのチェック+音読がおすすめ)

- 【表記の統一】 年号は西暦か和暦に統一されていますか?(履歴書とも合わせる)

- 【日付】 提出日(郵送日・送信日・持参日)が正しく記載されていますか?

- 【連絡先】 氏名、住所、電話番号、メールアドレスに間違いはありませんか?

- 【情報量】 枚数はA4用紙1〜2枚に収まっていますか?

- 【レイアウト】 フォントや文字サイズ、余白は適切で、読みやすいレイアウトになっていますか?

- 【具体性】 実績は具体的な数字を用いて書かれていますか?

- 【専門用語】 社内用語や専門用語を、誰にでも分かる言葉に置き換えていますか?

- 【企業への最適化】 応募企業の求める人物像を意識した内容になっていますか?

- 【一貫性】 職務要約、職務経歴、自己PRの内容に一貫性がありますか?

- 【ファイル形式】 Web応募の場合、企業から指定されたファイル形式(PDFが一般的)になっていますか?

メールで送付する場合のマナー

- 件名: 「【職務経歴書送付の件】氏名(フルネーム)」のように、誰からの何のメールかが一目で分かるように記載します。

- 宛名: 会社名、部署名、担当者名を正式名称で記載します。(例:「株式会社〇〇 人事部 採用ご担当者様」)

- 本文: 簡単な挨拶、応募の経緯、添付ファイルの内容を簡潔に記載します。

- 添付ファイル:

- ファイル形式はPDFが基本です。WordやExcelのままだと、相手の環境でレイアウトが崩れたり、意図せず内容が変更されたりするリスクがあります。

- ファイル名は「職務経歴書_氏名.pdf」のように、分かりやすい名前にしましょう。

- パスワードを設定する必要はありません。セキュリティを気にする企業もありますが、採用担当者がファイルを開く手間を増やすだけになることが多いです。

- 署名: 本文の最後には、自分の氏名、住所、電話番号、メールアドレスを記載した署名を入れましょう。

郵送する場合のマナー

- 添え状(送付状): 職務経歴書と履歴書だけを送るのではなく、必ず添え状を同封します。誰が、何の目的で、何の書類を送ったのかを伝えるための挨拶状です。

- 書類の順番: 上から「添え状 → 履歴書 → 職務経歴書 → その他書類(あれば)」の順に重ねます。

- クリアファイル: すべての書類をまとめて、無色透明のクリアファイルに入れます。これにより、書類が折れたり汚れたりするのを防ぎます。

- 封筒: A4サイズの書類が折らずに入る「角形A4号」または「角形2号」の白い封筒を選びます。

- 宛名書き: 封筒の表面には、企業の郵便番号、住所、会社名、部署名、担当者名を正確に記載します。宛名が担当者名の場合は「様」、部署宛の場合は「御中」を使います。表面左下に赤字で「応募書類在中」と書き、四角で囲みます。

- 裏面: 自分の郵便番号、住所、氏名を記載します。

- 切手: 料金不足がないように、郵便局の窓口で重さを測ってもらうのが確実です。

面接に持参する場合のマナー

- 準備: 郵送する場合と同様に、クリアファイルに入れておきます。すぐに取り出せるように、カバンの分かりやすい場所に入れておきましょう。

- 渡し方:

- 面接官から提出を求められたタイミングで渡します。自分から先に机の上に出すのは避けましょう。

- 渡す際は、クリアファイルから出し、両手で、相手が読みやすい向きにして差し出します。「こちらが職務経歴書と履歴書でございます。よろしくお願いいたします」と一言添えると丁寧です。

- 封筒に入れて持参した場合は、封筒から出して書類のみを渡します。

職務経歴書の書き方に関するよくある質問

最後に、職務経歴書の作成に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。

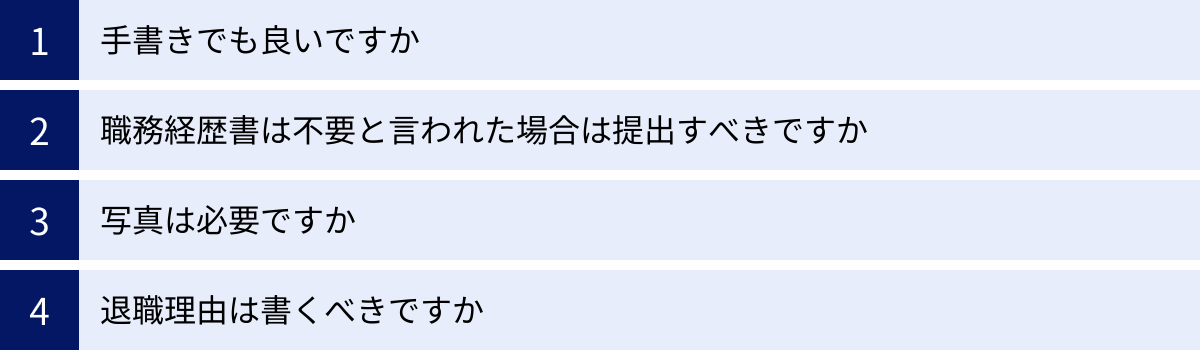

手書きでも良いですか?

企業からの指定がない限り、PCでの作成を強く推奨します。前述の通り、PC作成には「読みやすさ」「修正の容易さ」「PCスキルのアピール」といった多くのメリットがあるからです。

ただし、応募先企業が手書きを指定している場合や、手書きの文字から人柄を見たいという方針の企業(伝統的な業界の一部など)の場合は、その指示に従う必要があります。その際は、黒のボールペンや万年筆を使用し、一字一句丁寧に、楷書で分かりやすく書きましょう。間違えた場合は、修正液や修正テープは使わず、新しい用紙に書き直すのがマナーです。

職務経歴書は不要と言われた場合は提出すべきですか?

応募時に「履歴書のみで可」「職務経歴書は不要」とされている場合、提出は必須ではありません。しかし、可能であれば提出することをおすすめします。

履歴書だけでは伝えきれないあなたの詳細なスキルや実績、仕事への熱意をアピールできる貴重な機会だからです。他の応募者が提出していない中で、質の高い職務経歴書を提出すれば、それだけで意欲の高さを示し、差別化を図ることができます。もちろん、提出する場合は、独りよがりな内容ではなく、企業の求める人物像に合わせた、簡潔で分かりやすい書類を心掛けましょう。

写真は必要ですか?

職務経歴書に写真を貼る必要は基本的にありません。写真は履歴書に貼付するものであり、職務経歴書はあくまで職務能力を伝えるための書類と位置づけられています。

テンプレートによっては写真貼付欄があるものもありますが、その欄は削除するか、空欄のままで問題ありません。写真貼付を求められた場合のみ、指示に従いましょう。

退職理由は書くべきですか?

職務経歴書の中に、「退職理由」という項目を設けて詳細に記載する必要はありません。特に、ネガティブな理由は絶対に書くべきではありません。

ただし、自己PRや職務要約の中で、転職理由に繋がるポジティブな動機に触れるのは有効です。例えば、「現職で培った〇〇のスキルを、より専門性の高い環境で活かしたいと考え、転職を決意いたしました」というように、キャリアアップやスキルアップといった前向きな文脈で語ることで、転職への意欲と一貫性を示すことができます。面接では退職理由を質問されることが多いため、その際に口頭でしっかりと説明できるように準備しておくことが重要です。