転職活動において、履歴書はあなたの第一印象を決める重要な書類です。特に「職歴欄」は、採用担当者が応募者の経験やスキル、キャリアの一貫性を判断するための中心的な要素となります。しかし、「どこまで詳しく書けばいいのか」「転職回数が多い場合はどうしよう」「ブランク期間はどう説明すれば?」など、多くの求職者が書き方に悩むポイントでもあります。

適切な書き方をしないと、本来持っているスキルや経験が正しく伝わらず、書類選考で不利になってしまう可能性も少なくありません。逆に、ポイントを押さえて戦略的に職歴を記載することで、自身の強みを効果的にアピールし、採用担当者の興味を引きつけることが可能です。

この記事では、転職における履歴書の職歴欄の書き方を、基本的なルールから状況別の見本、さらには採用担当者の視点やアピール力を高めるコツまで、網羅的に解説します。これから履歴書を作成する方はもちろん、すでに作成した履歴書を見直したい方も、ぜひ本記事を参考にして、あなたの魅力を最大限に伝える職歴欄を完成させましょう。

目次

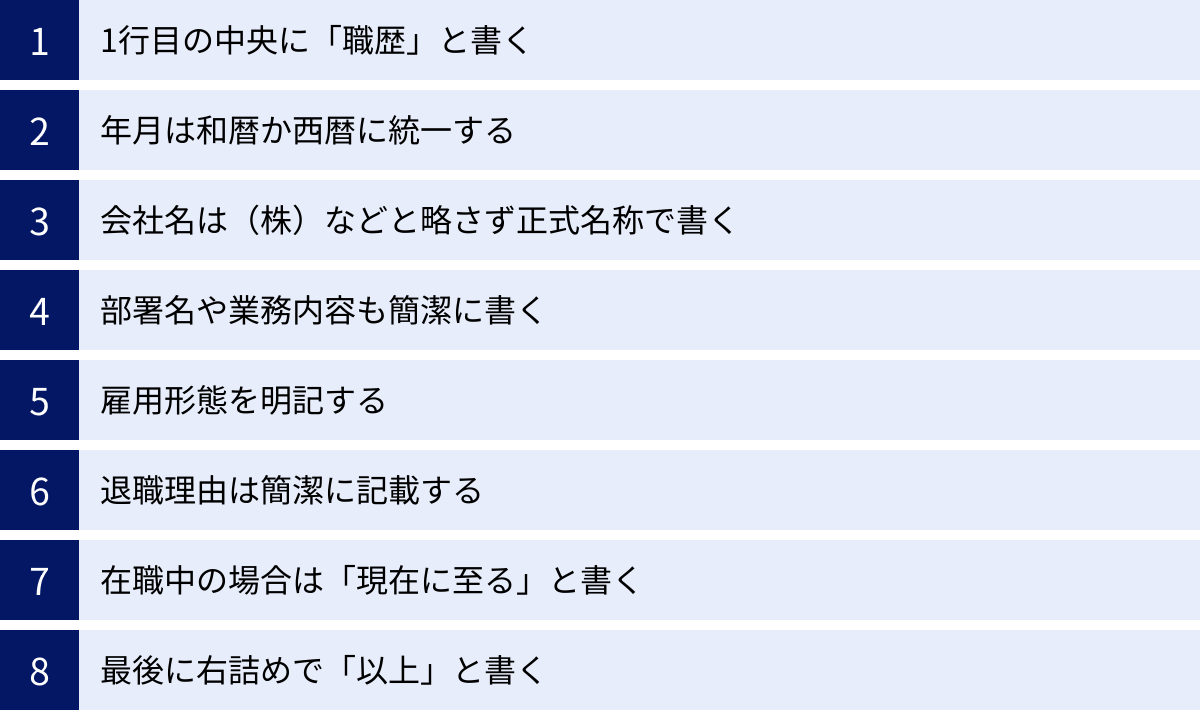

履歴書の職歴の基本的な書き方8つのルール

職歴欄は、あなたのキャリアを正確かつ簡潔に伝えるためのセクションです。採用担当者が読みやすく、誤解の余地がないように作成するために、守るべき基本的なルールが8つあります。これらのルールは、いわば「お作法」のようなものであり、これを守ることで「ビジネスの基本が身についている」という印象を与えることにも繋がります。一つひとつのルールを確認し、丁寧な職歴欄を作成しましょう。

① 1行目の中央に「職歴」と書く

職歴を書き始める前に、まず最初の行の中央に「職歴」という見出しを記載します。これは、学歴欄と職歴欄を明確に区別し、採用担当者が書類の内容を瞬時に把握しやすくするための基本ルールです。

書き方としては、1行目の書き出し位置を中央に合わせ、「職歴」とだけ記入します。この際、フォントサイズを他の文字より少し大きくしたり、太字にしたりする必要はありません。他の文字と同じサイズ、同じスタイルで記述するのが一般的です。

学歴を書き終えた後、1行空けてから「職歴」と書くと、さらに見やすさが向上します。履歴書は、情報が整理されていて見やすいことが非常に重要です。こうした細かな配慮が、丁寧な仕事ぶりをアピールすることにも繋がります。

【記載例】

(学歴欄)

...

...

...

職 歴

(ここから職歴を記載)

このシンプルなルールを守るだけで、履歴書全体のフォーマットが整い、採用担当者にとって読みやすい書類の第一歩となります。

② 年月は和暦か西暦に統一する

履歴書に記載する年月は、和暦(令和、平成など)か西暦(2024年など)のどちらかに必ず統一します。これは職歴欄に限らず、履歴書全体のルールです。生年月日、学歴、職歴、資格取得年月など、すべての年代表記を同じ形式で揃えましょう。

どちらを選ぶべきか迷うかもしれませんが、近年では外資系企業やIT業界などを中心に、西暦での記載が一般的になっています。西暦は海外の採用担当者にも分かりやすく、職務経歴書やビジネス文書でも広く使われているため、迷ったら西暦を選ぶと無難です。特に、応募先の企業がグローバルに展開している場合や、PCスキルをアピールしたい職種の場合は、西暦の方が好印象を与える可能性があります。

一方で、官公庁や歴史の長い国内企業などでは、和暦が好まれる場合もあります。応募先の企業の文化や業界の慣習に合わせて選択するのが理想的です。

重要なのは、どちらか一方に決めたら、書類全体で徹底して統一することです。和暦と西暦が混在していると、「注意力が散漫」「細部への配慮が足りない」といったマイナスの印象を与えかねません。年の表記は、簡単なようでいて応募者の丁寧さが見られるポイントです。作成後に必ず全体を見直して、表記が統一されているかを確認しましょう。

③ 会社名は(株)などと略さず正式名称で書く

職歴欄に記載する会社名は、「(株)」や「(有)」といった略称は使わず、必ず「株式会社」「有限会社」などの正式名称で記載します。これはビジネスマナーの基本であり、応募先の企業に対する敬意を示すことにも繋がります。

例えば、「株式会社ABC」が正式名称であれば、その通りに記載します。「ABC株式会社」のように、株式会社が社名の前につくか後につくか(前株・後株)も正確に書く必要があります。自分の所属していた会社の正式名称がうろ覚えの場合は、企業の公式ウェブサイトや、在籍時にもらった名刺、給与明細、源泉徴収票などで必ず確認しましょう。

特に、社名が長い場合でも省略は禁物です。採用担当者は、記載された会社名をもとに、企業の規模や事業内容を把握したり、場合によっては経歴照会を行ったりすることもあります。不正確な情報を記載すると、経歴詐称を疑われたり、確認作業に手間をかけさせてしまったりする可能性があるため、細心の注意が必要です。

【良い例】

株式会社〇〇

〇〇メディカルソリューションズ株式会社

【悪い例】

(株)〇〇

〇〇メディカル

このように、面倒に感じても必ず正式名称を調べ、正確に記載することが、信頼性を高める上で非常に重要です。

④ 部署名や業務内容も簡潔に書く

会社名を書いた次の行には、所属していた部署名と、担当していた業務内容を簡潔に記載します。これにより、採用担当者はあなたがどのような環境で、どのような役割を担っていたのかを具体的にイメージできます。

部署名は、正式名称で書きましょう。例えば、「営業部 第一課」のように、課やチーム名まで具体的に記載すると、組織の規模感やあなたのポジションが伝わりやすくなります。異動があった場合は、その年月と異動先の部署名も時系列で記載します。

業務内容については、長々と説明する必要はありません。履歴書の職歴欄はあくまで経歴の概要を示す場であり、詳細なアピールは職務経歴書で行います。「どのような業務をしていたか」が一行でわかる程度に要約して書きましょう。

【記載例】

株式会社〇〇 入社

営業本部 法人営業第一部に配属

新規顧客開拓および既存顧客へのルートセールスに従事

この際、応募している職種と関連性の高い業務内容を優先的に書くと、アピールに繋がります。例えば、マーケティング職に応募する場合、「データ分析に基づくマーケティング戦略の立案」といった具体的な記述を入れると、採用担当者の目に留まりやすくなります。

⑤ 雇用形態を明記する

正社員以外の雇用形態で勤務した経験がある場合は、会社名の横に雇用形態を明記することが重要です。例えば、「契約社員」「派遣社員」「パートタイマー」「アルバイト」などです。

雇用形態を明記しないと、採用担当者はすべての職歴が正社員であると誤解する可能性があります。後から事実が判明した場合、意図的に隠していたと受け取られ、信頼を損なうことになりかねません。

【記載例(契約社員の場合)】

株式会社△△ 入社(契約社員)

総務部にて、備品管理や社内イベントの企画・運営を担当

特に派遣社員の場合は、派遣元と派遣先の両方を記載する必要があります。まず派遣元(登録していた派遣会社)を書き、その下に実際に勤務した派遣先企業と業務内容を記載するのが一般的です。

【記載例(派遣社員の場合)】

株式会社スタッフサービス 登録

株式会社□□へ派遣され、経理部に所属

請求書発行、入金管理などの経理補助業務に従事

このように雇用形態を正確に記載することで、経歴の透明性が高まり、誠実な人柄を伝えることができます。

⑥ 退職理由は簡潔に記載する

退職した会社については、その理由を簡潔に記載します。自己都合で退職した場合は、「一身上の都合により退職」と書くのが一般的です。具体的な理由(人間関係、給与への不満など)を詳細に書く必要はありません。ネガティブな退職理由は、たとえ事実であっても履歴書に書くべきではありません。面接で質問された際に、ポジティブな言葉で説明できるよう準備しておけば十分です。

一方で、倒産やリストラ、事業所の閉鎖など、会社側の都合で退職した場合は「会社都合により退職」と記載します。これにより、本人の意思ではなく、やむを得ない事情での退職であったことが伝わります。

【記載例(自己都合の場合)】

株式会社〇〇

一身上の都合により退職

【記載例(会社都合の場合)】

株式会社△△

会社都合により退職(事業所閉鎖のため)

退職理由を正直かつ簡潔に記載することで、採用担当者に不要な憶測をさせることなく、スムーズな選考に繋がります。

⑦ 在職中の場合は「現在に至る」と書く

現在も会社に勤務しながら転職活動を行っている場合は、最後の職歴の退職理由欄に「現在に至る」と記載します。これにより、採用担当者はあなたが現在も就業中であることを正確に把握できます。

書き方は、最後の職歴の会社名、部署名、業務内容などを記載した後、改行して左詰めで「現在に至る」と書きます。

【記載例】

令和〇年〇月 株式会社△△ 入社

マーケティング部に配属

自社製品のWebマーケティング全般を担当

現在に至る

「現在に至る」と記載した場合、その次の行に「以上」と書く必要はありません。「以上」は、すべての職歴を書き終えたことを示すための言葉だからです。在職中の場合はまだキャリアが続いている状態なので、「以上」は使いません。この違いを正しく理解し、使い分けることが大切です。

⑧ 最後に右詰めで「以上」と書く

すべての職歴を書き終えたら、最後の行に右詰めで「以上」と記載します。これは、「私の職歴はここまでです」という締めくくりの合図です。

「以上」は、最後の職歴(退職日や「現在に至る」)を記載した行から、一行下の行の右端に書くのが一般的です。これにより、職歴欄がここで終わりであることが明確になり、書類全体に締まりが生まれます。

【記載例(すでに退職している場合)】

...(最後の職歴)

令和〇年〇月 一身上の都合により退職

以上

前述の通り、在職中で「現在に至る」と記載した場合は、「以上」は不要です。この2つのパターンの使い分けを間違えないようにしましょう。これらの基本的な8つのルールを守ることで、誰が読んでも分かりやすく、丁寧な印象を与える職歴欄が完成します。

【状況・経歴別】職歴欄の書き方見本集

転職希望者の経歴は千差万別です。正社員経験のみの方もいれば、転職回数が多い方、ブランクがある方など、様々な状況が考えられます。ここでは、それぞれの状況に応じた最適な職歴欄の書き方を、具体的な見本とともに解説します。自分の経歴に最も近いパターンを参考に、アピールに繋がる職歴欄を作成しましょう。

正社員経験のみの場合

最も標準的なパターンです。時系列に沿って、入社した会社、部署、簡潔な業務内容、そして退職(または「現在に至る」)を記載します。シンプルだからこそ、基本的なルールを忠実に守ることが重要です。

【書き方のポイント】

- 会社名、部署名は正式名称で記載する。

- 業務内容は、応募職種で活かせる経験を意識して簡潔にまとめる。

- 退職理由は「一身上の都合により退職」とする。

【見本】

職 歴

平成28年 4月 株式会社〇〇商事 入社

営業本部 第一営業課に配属

既存顧客へのルート営業および深耕提案に従事

令和 2年 4月 同社 企画開発部へ異動

新規事業の市場調査、企画立案を担当

令和 6年 3月 一身上の都合により退職

以上

転職回数が多い場合

転職回数が多い場合、採用担当者に「長続きしないのでは?」という懸念を抱かれる可能性があります。そのため、キャリアの一貫性やスキルアップのための転職であったことを示唆する書き方が求められます。

【書き方のポイント】

- 職歴は正直にすべて記載する。省略は経歴詐称にあたるため厳禁。

- 業務内容の記載で、各社での経験が応募職種にどう繋がるのか、一貫性が見えるように工夫する。

- 職務経歴書の職務要約欄で、転職理由をポジティブに補足説明する。(例:「一貫して〇〇のスキルを磨くため、最適な環境を求めて転職を重ねてまいりました」)

【見本】

職 歴

平成29年 4月 株式会社A 入社

Web制作会社にてコーディングを担当

平成31年 3月 一身上の都合により退職

令和元年 5月 株式会社B 入社

ECサイトのUI/UXデザイン業務に従事

令和 3年 6月 一身上の都合により退職

令和 3年 8月 株式会社C 入社

アプリ開発におけるデザインディレクションを担当

現在に至る

職歴が少ない・ない場合(第二新卒など)

第二新卒や社会人経験が浅い場合、職歴欄に書けることが少なく、不安に感じるかもしれません。しかし、短い期間でも何を学び、どのような姿勢で仕事に取り組んだかを示すことが重要です。

【書き方のポイント】

- アルバイト経験でも、応募職種に関連性があれば記載してアピール材料にする。

- 業務内容は少し具体的に書き、意欲やポテンシャルを伝える。

- 職務経歴書や自己PR欄で、社会人としての基礎体力や学習意欲を強調する。

【見本】

職 歴

令和 5年 4月 株式会社〇〇 入社

営業サポート部に配属

見積書・請求書の作成、電話・メール応対、

営業資料の準備などを担当

令和 6年 5月 一身上の都合により退職

以上

職歴が多くて書ききれない場合

豊富な経験を持つベテランの方で、職歴が履歴書の枠に収まらないケースです。この場合、すべての職歴を羅列するのではなく、取捨選択と要約が鍵となります。

【書き方のポイント】

- 応募職種との関連性が低い職歴や、かなり昔の職歴は、会社名と入社・退職年月のみに留めるなど簡略化する。

- 直近の職歴や、応募職種に直結する重要な経歴は、業務内容までしっかり記載する。

- 「詳細は職務経歴書をご参照ください。」と一文を添え、職務経歴書への誘導を図る。

【見本】

職 歴

平成10年 4月 株式会社A 入社

平成18年 3月 一身上の都合により退職

平成18年 4月 株式会社B 入社

平成25年 9月 一身上の都合により退職

平成25年10月 株式会社C 入社

人事部にて採用・労務管理全般を担当

現在に至る

※詳細な業務内容は職務経歴書に記載しております。

以上

短期間で退職した場合

在籍期間が数ヶ月など、短期間で退職した職歴も正直に記載する必要があります。隠すと経歴詐称になります。採用担当者の懸念を払拭するため、面接でポジティブな理由を説明できるよう準備しておくことが重要です。

【書き方のポイント】

- たとえ1日でも在籍した場合は記載義務がある。

- 退職理由は「一身上の都合により退職」と記載する。

- 面接では、やむを得ない事情(入社前に聞いていた条件との著しい相違など)や、その経験から学んだことを前向きに語れるようにしておく。

【見本】

職 歴

令和 5年 4月 株式会社〇〇 入社

経営企画室に配属

令和 5年 7月 一身上の都合により退職

以上

ブランク(離職期間)がある場合

病気療養、介護、留学、資格取得など、様々な理由で職歴にブランクが生じることがあります。採用担当者はブランクの理由と、その期間に何をしていたかを知りたがっています。

【書き方のポイント】

- 職歴欄には事実(退職と次の入社)のみを時系列で記載する。

- ブランク期間の理由や活動内容は、本人希望記入欄や職務経歴書で簡潔に、かつポジティブに説明するのが効果的。

- (例)本人希望記入欄:「令和4年5月から1年間、Webデザインの職業訓練校に通い、資格を取得いたしました。現在は業務に支障なく、フルタイムでの勤務が可能です。」

【見本(職歴欄の書き方)】

職 歴

平成30年 4月 株式会社A 入社

経理業務に従事

令和 4年 4月 一身上の都合により退職

令和 5年 5月 株式会社B 入社

財務部に配属

現在に至る

在職中に転職活動をする場合

働きながら転職活動をするケースです。最後の職歴の締めくくり方がポイントになります。

【書き方のポイント】

- 最後の職歴を記載した後、改行して「現在に至る」と左詰めで記載する。

- 「以上」は記載しない。

- 退職予定日が決まっている場合は、「現在に至る(令和〇年〇月末日 退職予定)」と書き添えてもよい。

【見本】

職 歴

令和 2年10月 株式会社〇〇ソリューションズ 入社

システム開発部にて、金融系システムの開発・保守を担当

現在に至る

すでに退職している場合

すでに離職している場合の書き方です。最後の職歴を記載し、その締めくくり方がポイントです。

【書き方のポイント】

- 最後の職歴の退職年月日と退職理由(「一身上の都合により退職」など)を記載する。

- その次の行に、右詰めで「以上」と記載して締めくくる。

【見本】

職 歴

平成28年 4月 株式会社〇〇 入社

人事部にて労務管理を担当

令和 6年 3月 一身上の都合により退職

以上

契約社員・派遣社員の経験がある場合

正社員以外の雇用形態も、立派な職歴です。雇用形態を正確に記載することが重要です。

【書き方のポイント】

- 契約社員の場合:会社名の横に「(契約社員)」と明記する。

- 派遣社員の場合:まず派遣元(登録した派遣会社)を記載し、次に派遣先企業と業務内容を記載する。退職は「派遣期間満了により退職」と書くのが一般的。

【見本(契約社員)】

令和 4年 4月 株式会社△△ 入社(契約社員)

カスタマーサポート部にて、電話・メールでの顧客対応を担当

令和 6年 3月 契約期間満了により退職

【見本(派遣社員)】

令和 3年 5月 株式会社□□スタッフに派遣登録

株式会社◇◇へ派遣(令和5年4月まで)

総務部にて、来客対応、備品管理業務に従事

令和 5年 4月 派遣期間満了により退職

パート・アルバイト経験のみの場合

社会人経験がパート・アルバイトのみの場合や、応募職種に活かせる経験である場合は、職歴欄に記載します。

【書き方のポイント】

- 会社名の横に「(アルバイト)」または「(パートタイマー)」と明記する。

- 正社員経験と同様に、業務内容を簡潔に記載する。特に、応募職種に繋がるスキル(接客スキル、PCスキルなど)をアピールできるよう工夫する。

【見本】

職 歴

令和 2年 4月 カフェ・ド・〇〇 △△店 入社(アルバイト)

ホールスタッフとして接客、レジ業務、新人教育を担当

令和 6年 3月 一身上の都合により退職

以上

会社の合併・買収・社名変更があった場合

在籍中に会社の組織形態や社名が変わった場合は、その事実を正確に記載する必要があります。

【書き方のポイント】

- 入社時の社名をまず記載する。

- 合併や社名変更があった年月を記載し、「株式会社Bに吸収合併(社名変更し株式会社Cに)」のように、事実を簡潔に説明する。

【見本】

平成28年 4月 株式会社A 入社

経理部に配属

令和 3年 10月 株式会社Bとの合併により、株式会社Cに社名変更

引き続き経理部にて月次・年次決算業務を担当

現在に至る

出向経験がある場合

出向も重要なキャリアの一部です。出向元と出向先の両方を記載します。

【書き方のポイント】

- まず、籍を置いている会社(出向元)の情報を記載する。

- 出向した年月を記載し、「株式会社△△へ出向」と明記。出向先での部署や業務内容も記載する。

- 出向元に戻った場合は、その年月と「帰任」を記載する。

【見本】

平成25年 4月 株式会社〇〇 入社

開発部に配属

平成30年 4月 関連会社である株式会社△△へ出向

共同プロジェクトにてプロジェクトマネージャーとして従事

令和 3年 3月 株式会社〇〇へ帰任

引き続き開発部にて新規サービスの企画を担当

現在に至る

昇進・昇格があった場合

昇進・昇格は、実績や成長をアピールできる絶好の機会です。必ず記載しましょう。

【書き方のポイント】

- 昇進・昇格した年月と、新しい役職名(例:課長、リーダーなど)を明記する。

- 役職名だけでなく、「〇〇としてチームマネジメントに従事」のように、役割の変化を簡潔に補足すると、より具体的にアピールできる。

【見本】

平成29年 4月 株式会社〇〇 入社

営業部に配属

令和 3年 4月 同部 営業第一課 課長に昇進

メンバー5名のマネジメントとプレイングマネージャー業務に従事

現在に至る

個人事業主・フリーランス経験がある場合

個人事業主やフリーランスとしての活動も、立派な職歴です。法人に所属していた場合と同様に記載します。

【書き方のポイント】

- 屋号があれば屋号を、なければ「個人事業主として活動」と記載し、「開業」と書く。

- 具体的な事業内容や実績を簡潔に記載する。クライアント名は守秘義務に触れない範囲で記載するか、「大手飲料メーカーのWebサイト制作」のようにぼかして記載する。

- 活動を終えた場合は「廃業」と記載する。

【見本】

令和 2年 5月 〇〇デザイン(屋号) 開業

Webデザイナーとして、中小企業を中心にWebサイト制作、

LPデザイン、バナー制作などを請け負う

令和 6年 3月 一身上の都合により廃業

以上

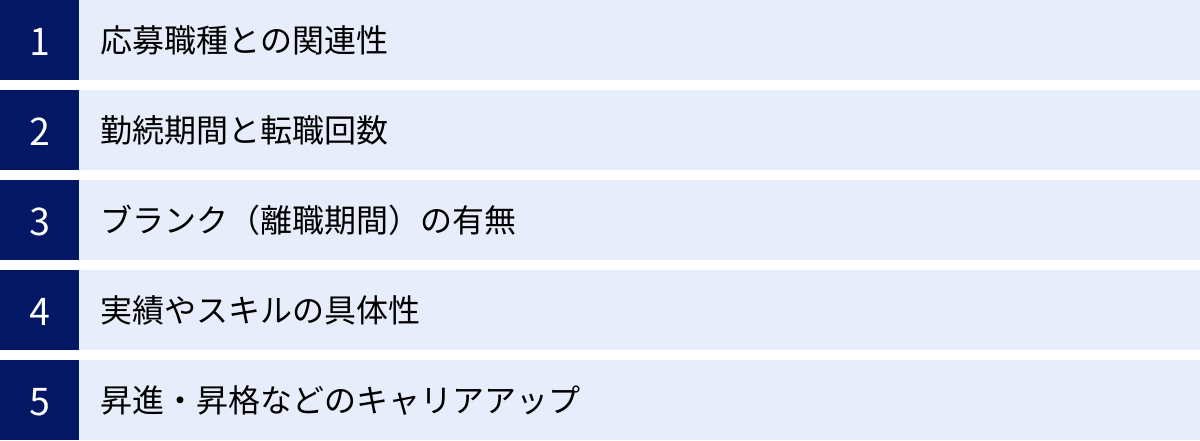

採用担当者は職歴のココを見ている!5つのチェックポイント

履歴書の職歴欄を作成する上で、採用担当者がどのような視点で内容をチェックしているのかを理解することは非常に重要です。彼らが見ているポイントを把握することで、より効果的にアピールできる職歴欄を作成できます。ここでは、採用担当者が特に注目する5つのチェックポイントを解説します。

① 応募職種との関連性

採用担当者が最も重視するのが、応募者のこれまでの経験が、募集している職種やポジションでどのように活かせるかという点です。彼らは、職歴欄に書かれた一つひとつの業務内容を読み解き、自社で求めているスキルや経験と合致するかどうかを判断しています。

例えば、営業職の募集であれば、「新規顧客開拓」「目標達成率」「顧客単価向上」といったキーワードに注目します。エンジニア職であれば、「使用言語・フレームワーク」「開発規模」「担当工程(設計、実装、テストなど)」といった具体的な技術情報が求められます。

したがって、職歴欄の業務内容を記載する際は、ただ事実を羅列するのではなく、募集要項をよく読み込み、求められているスキルや経験に関連する部分を意識的に盛り込むことが極めて重要です。同じ業務内容でも、表現を少し変えるだけで、応募職種との関連性を強くアピールできます。

例えば、単に「営業事務を担当」と書くのではなく、「営業部門にて、Excel(VLOOKUP、ピボットテーブル)を用いた売上データ集計・分析、PowerPointでの提案資料作成補助を担当」と書くことで、具体的なPCスキルと営業への貢献度をアピールできます。このように、自分の経験の中から、応募先企業が求める「即戦力性」や「ポテンシャル」に繋がる要素を戦略的に見せることが、書類選考を突破する鍵となります。

② 勤続期間と転職回数

勤続期間と転職回数は、応募者の「定着性」や「ストレス耐性」を測るための重要な指標として見られています。採用には多くのコストと時間がかかるため、企業はできるだけ長く活躍してくれる人材を求めています。

一つの会社での勤続期間が極端に短い場合や、短期間での転職を繰り返している場合、採用担当者は「採用してもまたすぐに辞めてしまうのではないか」「組織への適応力に課題があるのではないか」「忍耐力がないのではないか」といった懸念を抱く可能性があります。

もちろん、キャリアアップやスキル習得のためのポジティブな転職は評価されます。しかし、その意図が職歴欄から読み取れないと、ネガティブな印象を与えかねません。特に転職回数が多い場合は、それぞれの職場でどのようなスキルを身につけ、それが次のキャリアにどう繋がったのか、一貫したキャリアプランがあることを示す必要があります。

履歴書の職歴欄では詳細な説明は難しいですが、例えば、IT業界で「Web制作→アプリ開発→プロジェクトマネジメント」といったキャリアを歩んでいる場合、スキルが段階的に向上していることが分かります。こうした一貫性を職歴の並びや業務内容の記述で示唆し、詳細は職務経歴書の自己PR欄で補足説明するのが良いでしょう。「なぜ転職したのか」という問いに対して、明確で前向きなストーリーを語れるように準備しておくことが、懸念を払拭するために不可欠です。

③ ブランク(離職期間)の有無

職歴にブランク(離職期間)がある場合、採用担当者は「その期間に何をしていたのか」そして「なぜブランクができたのか」に注目します。ブランクの理由によっては、働く意欲や能力に影響がないかを慎重に判断しようとします。

例えば、留学や資格取得、職業訓練といったスキルアップに繋がる活動をしていた場合は、むしろポジティブな評価に繋がることがあります。その期間に得た知識やスキルが、応募職種で活かせるものであれば、大きなアピールポイントになります。

一方で、理由が明確でないブランク期間は、「働く意欲が低いのではないか」「計画性がないのではないか」といったネガティブな憶測を呼ぶ可能性があります。病気療養や介護といったやむを得ない事情の場合も、現在は業務に支障がないことを明確に伝える必要があります。

職歴欄には事実のみを記載するため、ブランク期間について直接言及はしません。しかし、採用担当者が疑問に思うであろうことは想定できます。そのため、履歴書の「本人希望記入欄」や職務経歴書を活用し、ブランク期間の活動内容や、就業可能である旨を簡潔に補足説明するのが賢明です。「〇年〇月から〇年〇月まで、〇〇の資格取得のため専門学校にて学習しておりました。現在は資格を活かし、即戦力として貢献できると考えております」のように、前向きな姿勢を示すことが重要です。

④ 実績やスキルの具体性

採用担当者は、応募者が「何をしてきたか(業務内容)」だけでなく、「何ができるか(スキル)」そして「どのような成果を出したか(実績)」を知りたいと考えています。抽象的な表現ばかりでは、応募者の能力を正確に判断することができません。

例えば、「売上向上に貢献しました」という記述だけでは、その貢献度がどの程度のものだったのか全く分かりません。これを「〇〇という施策を立案・実行し、担当エリアの売上を前年比115%に向上させました」と書くことで、実績に具体性と説得力が生まれます。

このように、可能な限り具体的な数字(売上高、コスト削減率、目標達成率、顧客獲得数、業務効率化の時間など)を用いて実績を示すことが、他の応募者と差をつけるための重要なポイントです。数字で示せない業務であっても、「〇〇の業務フローを改善し、月間10時間の作業時間削減を実現」「マニュアルを作成し、新人教育の期間を2週間短縮」のように、具体的な行動と結果を記述することで、あなたの貢献度や問題解決能力を効果的にアピールできます。

履歴書の職歴欄はスペースが限られているため、最もアピールしたい実績を一つか二つ、簡潔に盛り込むのが良いでしょう。そして、職務経歴書でさらに詳細な実績を複数紹介するという使い分けが効果的です。

⑤ 昇進・昇格などのキャリアアップ

職歴の中での昇進や昇格は、応募者の成長意欲、実績、リーダーシップ、責任感などを客観的に示す強力な証拠となります。前の職場で評価され、より責任のあるポジションを任されたという事実は、採用担当者にとって非常に魅力的な情報です。

「リーダー」「マネージャー」「課長」といった役職に就いた経験があれば、必ずその年月と役職名を明記しましょう。これにより、単に業務をこなすだけでなく、組織への貢献や後輩の育成、チームの目標達成といった、より高度な役割を担える人材であることが伝わります。

特に、マネジメント職やリーダー候補のポジションに応募する際には、昇進・昇格の経歴は必須のアピールポイントです。役職名だけでなく、「メンバー〇名のマネジメントを担当」「プロジェクトリーダーとして、予算〇〇円のプロジェクトを完遂」のように、その役職でどのような責任を果たし、どのような成果を上げたのかを簡潔に補足すると、さらにアピール力が高まります。

昇進・昇格の経験は、あなたの市場価値を分かりやすく示す指標です。忘れずに記載し、自身のキャリアが着実にステップアップしていることを示しましょう。

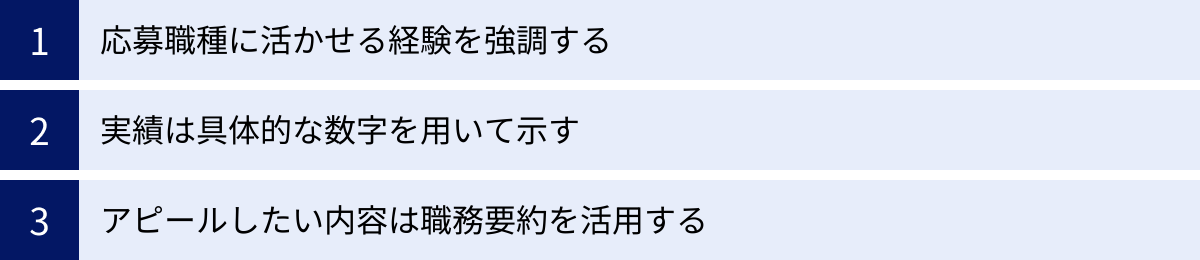

職歴でライバルと差をつける!アピール力を高める3つのコツ

基本的な書き方を守ることは大前提ですが、そこから一歩進んで、ライバルと差をつけるためには、職歴欄を「単なる経歴の記録」から「戦略的なアピールツール」へと昇華させる工夫が必要です。ここでは、あなたの職歴の価値を最大限に高め、採用担当者の心に響く職歴欄を作成するための3つのコツを紹介します。

① 応募職種に活かせる経験を強調する

多くの応募者は、これまでの職歴をただ時系列に並べるだけで満足してしまいがちです。しかし、採用担当者が知りたいのは「あなたの全ての経験」ではなく、「自社で活躍してくれる根拠となる経験」です。したがって、アピール力を高めるためには、応募職種との関連性を意識した情報の取捨選択と強調が不可欠です。

まずは、応募先の企業のウェブサイトや募集要項を徹底的に読み込み、どのようなスキル、経験、人物像が求められているのかを正確に把握します。その上で、自身のキャリアを棚卸しし、合致する経験をピックアップします。

次に、職歴欄の業務内容を記述する際に、そのピックアップした経験を具体的に、かつ魅力的に表現します。例えば、あなたが経理として幅広い業務を経験してきたとします。応募先が「管理会計」を強化したいと考えている企業であれば、職歴欄には以下のように記述します。

【工夫前の例】

経理部に配属

月次・年次決算、請求書発行、税務申告など経理全般を担当

【工夫後の例(管理会計を強調)】

経理部に配属

月次決算に加え、事業部別の予実管理や原価計算など管理会計業務に従事。経営会議向けの資料作成も担当。

このように、同じ経験でも、応募先のニーズに合わせてアピールする側面を変えることで、採用担当者に「この人は当社の課題を解決してくれるかもしれない」という期待感を抱かせることができます。全ての職歴でこの作業を行うことで、職歴欄全体に一貫したメッセージが生まれ、あなたの志望度の高さと企業理解の深さを示すことに繋がります。

② 実績は具体的な数字を用いて示す

「実績の具体性」の重要性は前述の通りですが、これはライバルと差をつける上で最も効果的なテクニックの一つです。抽象的な言葉の羅列は誰でも書けますが、具体的な数字に基づいた実績は、あなただけのオリジナルな強みとなります。

数字は客観的な事実であり、説得力を飛躍的に高めます。採用担当者は日々多くの履歴書に目を通しているため、「コミュニケーション能力が高い」「目標達成意欲が強い」といった自己評価だけでは、そのレベルを判断できません。しかし、そこに具体的な数字が加わることで、あなたの能力を客観的に評価できるようになります。

【数字を用いた実績の例】

- 営業職: 「前年比120%の売上目標を達成」「新規顧客を年間で50社開拓」「顧客単価を平均15%向上させた」

- マーケティング職: 「Web広告のCPA(顧客獲得単価)を30%改善」「担当メディアのMAU(月間アクティブユーザー数)を半年で200%に増加させた」

- 事務職: 「RPAツールを導入し、月間20時間の定型業務を自動化」「ペーパーレス化を推進し、印刷コストを年間30万円削減」

- エンジニア職: 「担当モジュールの処理速度を50%改善」「テストの自動化により、リグレッションテストの工数を40%削減」

もし、具体的な数字を出すのが難しい業務(例:人事、総務など)であっても、工夫次第で定量的な表現は可能です。例えば、「採用プロセスの見直しにより、内定承諾率を5%向上」「社内アンケートの満足度を前年比で10ポイント改善」といった形です。

自分の業務を振り返り、「量」「時間」「金額」「割合」といった観点で数値化できないかを考えてみましょう。このひと手間が、あなたの職歴に確かな価値を与え、採用担当者の記憶に残る存在にしてくれます。

③ アピールしたい内容は職務要約を活用する

履歴書の職歴欄は、あくまで経歴の概要を伝えるためのスペースであり、詳細なアピールには不向きです。ここに情報を詰め込みすぎると、かえって読みにくくなり、要点が伝わらない可能性があります。

そこで重要になるのが、履歴書と職務経歴書の役割分担です。履歴書の職歴欄では、基本的なルールに沿って経歴の事実を簡潔に記載し、アピールしたい経験やスキル、実績、そしてキャリアに対する考え方といった「語りたいこと」は、職務経歴書の「職務要約」欄に集約するのが最も効果的な戦略です。

職務要約は、採用担当者が職務経歴書で最初に目にする部分であり、ここで興味を引けるかどうかが、その後の詳細な職務内容を読んでもらえるかを左右します。職務要約で、これまでのキャリアのハイライト、得意なスキル、そして応募企業でどのように貢献したいかという意欲を3〜5行程度で簡潔にまとめることで、あなたの魅力を最初にインプットさせることができます。

【役割分担のイメージ】

| 書類 | 役割 |

|---|---|

| 履歴書(職歴欄) | 「いつ、どこで、何をしていたか」という客観的な事実を正確に伝える。 |

| 職務経歴書(職務要約) | 「その経験から何を得て、何ができるのか」という主観的なアピールを集約して伝える。 |

| 職務経歴書(職務内容詳細) | 職務要約で述べたアピールの根拠となる具体的なエピソードや実績を詳細に説明する。 |

このように、各書類・各項目で伝えるべき情報を整理し、戦略的に配置することで、あなたのキャリアストーリーがより立体的かつ説得力を持って採用担当者に伝わります。履歴書の職歴欄をシンプルに保ち、最も伝えたいメッセージを職務要約に込める。このメリハリが、洗練された応募書類を作成する上での鍵となります。

職務要約の書き方と例文

職務要約は、職務経歴書の冒頭に記載する、いわば「キャリアの予告編」です。採用担当者はこの部分を読んで、応募者に興味を持つかどうかを数秒で判断します。ここで関心を引きつけ、続きを読む気にさせることができれば、書類選考の通過率は大きく向上します。ここでは、効果的な職務要約を作成するための要素とポイントを解説します。

職務要約に含めるべき3つの要素

優れた職務要約は、一般的に以下の3つの要素で構成されています。これらの要素をバランス良く盛り込むことで、簡潔でありながらも、あなたの強みと将来性が伝わる自己紹介が完成します。

① 職務経歴の要約

まず、これまでのキャリア全体を1〜2文で簡潔に要約します。どのような業界で、どのような職種を、何年経験してきたのかを明確に伝えましょう。これにより、採用担当者はあなたのキャリアの全体像を瞬時に把握できます。

【例文】

大学卒業後、株式会社〇〇にて5年間、法人向けITソリューションの営業として従事してまいりました。約8年間、Web制作会社および事業会社にて、Webデザイナーとして企画から実装まで一貫して担当してまいりました。3年間、人事として新卒・中途採用業務を経験し、その後2年間は労務管理も担当いたしました。

ここでは、経験年数や職種、業界といった客観的な事実を記載することがポイントです。

② 活かせる経験・知識・スキル

次に、職務経歴の要約で示したキャリアの中で培った、応募先企業で特に活かせると考える具体的な経験、知識、スキルをアピールします。ここは、あなたの「強み」を提示する最も重要な部分です。

単にスキル名を羅列するのではなく、そのスキルを用いてどのような実績を上げたのかを簡潔に添えると、説得力が増します。応募先の募集要項を読み込み、求められているスキルと自身の強みが合致する点を強調しましょう。

【例文】】

特に、新規顧客開拓を得意としており、独自のリスト作成とアプローチ手法により、3年連続で売上目標120%以上を達成した実績がございます。UI/UX改善の観点から、データ分析に基づいたデザイン提案を得意としており、担当したECサイトのコンバージョン率を1.5倍に向上させた経験があります。年間約50名規模の中途採用計画を主担当として推進し、採用単価を前年比で20%削減することに成功いたしました。

③ 自己PR・入社後の意欲

最後に、これまでの経験を活かして、入社後にどのように貢献したいかという意欲や将来のビジョンを示します。これにより、採用担当者はあなたが自社で働く姿を具体的にイメージしやすくなります。

企業の事業内容や今後の方向性を理解した上で、「自分のスキルをこう活かして、貴社の〇〇という事業に貢献したい」というように、具体的な言葉で熱意を伝えましょう。

【例文】

これまでの法人営業で培った課題発見力と提案力を活かし、貴社の主力サービスである〇〇の更なるシェア拡大に貢献したいと考えております。ユーザー視点でのデザイン設計スキルを活かし、貴社が注力されている新規アプリ開発プロジェクトにおいて、ユーザー満足度の高いサービス作りに貢献できると確信しております。採用から労務まで一貫して見てきた経験を活かし、貴社の組織拡大フェーズにおける人事制度の構築・運用に貢献したく、志望いたしました。

職務要約を書く際のポイント

上記の3要素を盛り込む際に、以下の2つのポイントを意識すると、さらに質の高い職務要約になります。

3~5行程度に簡潔にまとめる

職務要約は、あくまで「要約」です。長すぎると要点がぼやけてしまい、読んでもらえない可能性があります。PCで作成する場合、3〜5行、文字数にして200〜300字程度に収めるのが理想的です。

伝えたいことはたくさんあるかもしれませんが、ここでは最もアピールしたいポイントに絞り込み、簡潔にまとめることを心がけましょう。詳細なエピソードは、後の職務内容の欄で十分に説明できます。まずは「もっと知りたい」と思わせることが職務要約の役割です。

応募先企業に合わせて内容を調整する

職務要約は、一度作ったら終わりではなく、応募する企業ごとに内容を微調整(カスタマイズ)することが非常に重要です。企業の事業内容、企業文化、募集職種で求められる役割などを深く理解し、それに合わせて「活かせる経験・スキル」や「入社後の意欲」の表現を変えましょう。

例えば、同じ営業職の募集でも、新規開拓を重視する企業と、既存顧客との関係構築を重視する企業とでは、アピールすべき強みが異なります。前者には「新規開拓力」を、後者には「リピート率向上実績」を強調するなど、相手に合わせたアピールが効果的です。

このひと手間をかけることで、「多くの企業に応募しているうちの一社」ではなく、「貴社で働きたい」という強い志望動機が伝わり、採用担当者に好印象を与えることができます。

履歴書の職歴に関するQ&A

履歴書の職歴欄を作成していると、「これはどう書けばいいのだろう?」と迷う細かな疑問が出てくるものです。ここでは、多くの求職者が抱きがちな質問とその回答をQ&A形式でまとめました。疑問点を解消し、自信を持って履歴書を提出しましょう。

職歴はいつから書けばいい?

A. 原則として、最終学歴を卒業した後の最初の職歴からすべて記載します。

学歴欄で最終学歴を記載した後、職歴欄ではその後のキャリアを時系列で書くのが基本です。高校卒業後に就職したのであれば高校卒業年月以降の職歴を、大学卒業後に就職したのであれば大学卒業年月以降の職歴を記載します。アルバイト経験しかない場合でも、それが最終学歴後の経歴であれば記載対象となります。

学生時代のアルバイトについては、原則として記載する必要はありません。ただし、後述するように、応募職種に直結するような専門的な経験である場合や、アピール材料になる場合は記載を検討しても良いでしょう。重要なのは、社会人としてのキャリアのスタート地点から、現在までの経歴を省略せずに書くことです。

アルバイト歴は職歴に書いてもいい?

A. 状況によりますが、アピールに繋がる場合は記載して問題ありません。

原則として、職歴欄には正社員や契約社員、派遣社員などの経歴を記載し、アルバイト歴は含めないのが一般的です。しかし、以下のケースではアルバイト歴を記載することが有効なアピールに繋がる場合があります。

- 社会人経験がアルバイトのみの場合: 第二新卒やフリーターの方など、正社員経験がない場合は、アルバイト経験が唯一のアピール材料となります。雇用形態を「(アルバイト)」と明記し、担当した業務内容やそこで得たスキルを具体的に記載しましょう。

- 応募職種と関連性が高い場合: 例えば、未経験からITエンジニアを目指す人が、学生時代にプログラミングのアルバイトをしていた場合、その経験は大きなアピールポイントになります。

- 離職期間中の経験をアピールしたい場合: 転職活動中のブランクを埋めるために行っていたアルバイトでも、応募職種に関連するものであれば記載を検討する価値があります。

ただし、応募職種と全く関係のない短期間のアルバイト歴をいくつも羅列するのは、かえってキャリアの一貫性がないと見なされる可能性があるため避けましょう。書くべきかどうか迷った際は、「その経験が、採用担当者にとって魅力的かどうか」という視点で判断することが重要です。

試用期間で辞めた場合も書く必要はある?

A. はい、たとえ短期間であっても記載する義務があります。

試用期間は、法律上、正式な雇用契約(労働契約)に基づいています。したがって、たとえ1日で退職したとしても、その企業の職歴は発生しており、履歴書に記載する義務があります。 これを意図的に記載しないと「経歴詐称」にあたる可能性があります。

短期間での退職は、採用担当者にマイナスの印象を与えるのではないかと不安になる気持ちは分かります。しかし、嘘をつくことのリスクはそれ以上に大きいものです。入社後の手続きで提出する雇用保険被保険者証や源泉徴収票などから、過去の職歴が判明することは十分にあり得ます。その際に事実と異なれば、信頼を大きく損ない、内定取り消しや、場合によっては懲戒解雇の理由となる可能性もあります。

正直に事実を記載した上で、面接で退職理由を質問された際に、ネガティブな内容ではなく、その経験から何を学んだか、今後のキャリアにどう活かしていきたいかといった前向きな視点で説明できるように準備しておくことが賢明です。

職歴を偽るとバレる?

A. 高い確率で発覚します。絶対にやめましょう。

職歴の詐称は、非常にリスクの高い行為です。発覚する主なタイミングとしては、以下のようなケースが挙げられます。

- 社会保険の手続き: 入社後、企業は雇用保険や厚生年金の手続きを行います。この際、前職までの加入履歴が明らかになるため、記載のない職歴や在籍期間の偽りが発覚します。

- 源泉徴収票の提出: 年末調整のために前職(または前々職)の源泉徴収票の提出を求められた際、そこに記載されている会社名や退職日と履歴書の内容が異なれば、偽りが発覚します。

- リファレンスチェック: 応募者の同意のもと、前職の上司や同僚に勤務状況などを問い合わせる「リファレンスチェック」を実施する企業が増えています。ここで経歴の矛盾が明らかになることがあります。

- 業務上の会話や人脈: 業務を進める中での会話や、同業界の人脈を通じて、偶然に経歴の嘘が露見することもあります。

経歴詐称が発覚した場合、企業からの信頼を完全に失い、内定取り消しや懲戒解雇といった厳しい処分に繋がるのが一般的です。一時的にうまく取り繕えたとしても、常に嘘がバレるのではないかという不安を抱えながら働くことになります。正直に経歴を記載し、誠実な姿勢で選考に臨むことが、結果的に自分自身のためになります。

退職理由が「会社都合」の場合はどう書く?

A. 「会社都合により退職」と正直に記載します。

倒産、事業所の閉鎖、業績不振によるリストラ(人員整理)など、自分自身の意思ではなく、会社側の事情で退職せざるを得なかった場合は、「会社都合により退職」と記載します。これは自己都合退職と区別するための重要な情報です。

採用担当者は、会社都合での退職に対してネガティブな印象を持つことはほとんどありません。むしろ、本人の能力や適性とは関係ない、やむを得ない退職であったと理解してくれます。

可能であれば、「(事業所閉鎖のため)」「(早期退職制度利用のため)」のように、カッコ書きで具体的な理由を簡潔に添えると、より丁寧で分かりやすくなります。虚偽の申告は失業保険の給付などにも関わるため、事実に沿って正確に記載しましょう。

産休・育休期間の書き方は?

A. 職歴欄に産休・育休期間を記載する必要はありません。

産休・育休は、会社に在籍したまま取得する休暇制度です。したがって、その期間中も雇用関係は継続しており、退職したわけではないため、職歴が途切れることはありません。職歴欄には、通常通りその会社の入社年月を記載し、退職していなければ「現在に至る」と書くだけで問題ありません。

もし、産休・育休によって数年単位のブランクが生じており、業務から離れていた期間について補足説明したい場合は、職務経歴書の自己PR欄などで触れるのが良いでしょう。例えば、「〇年〇月から〇年〇月まで育児休業を取得しておりましたが、現在は子育ても落ち着き、フルタイムでの勤務に支障はございません」のように記載することで、採用担当者の懸念を払拭できます。

「賞罰」には何を書く?

A. 「賞」は全国レベル以上の受賞歴、「罰」は刑事罰を指します。ほとんどの場合は「なし」と記載します。

履歴書にある「賞罰」欄の「賞」と「罰」は、それぞれ以下のような内容を指します。

- 賞: 一般的には、全国大会での優勝や入賞、国際的なコンクールでの受賞、政府や地方公共団体からの表彰など、社会的に認知度の高い受賞歴を記載します。社内での表彰(社長賞など)は、職務経歴書でのアピール材料とすることはありますが、履歴書の賞罰欄に記載するのは一般的ではありません。

- 罰: 懲役や禁錮、罰金などの刑事罰を指します。交通違反による反則金(青切符)などの行政罰は含まれません。刑事罰を受けたことがある場合は、正直に記載する義務があります。

ほとんどの人は、この欄に記載すべき賞罰はないはずです。その場合は、「賞罰」欄に「なし」と一言記載すれば問題ありません。空欄のまま提出するのは避けましょう。

いまさら聞けない「履歴書」と「職務経歴書」の違い

転職活動を始めると、必ずと言っていいほど「履歴書」と「職務経歴書」の提出を求められます。この2つの書類は、どちらも自己PRのための重要なツールですが、その目的や役割、形式には明確な違いがあります。この違いを正しく理解し、それぞれの役割に応じた書類を作成することが、効果的なアピールに繋がります。

目的の違い

履歴書と職務経歴書の最も大きな違いは、その「目的」にあります。採用担当者がそれぞれの書類から何を知ろうとしているのかを理解しましょう。

| 履歴書 | 職務経歴書 | |

|---|---|---|

| 目的 | 応募者のプロフィール(人物像)を把握するため | 応募者の実務能力(スキル・経験)を詳細に把握するため |

| 役割 | 「あなたがどんな人物か」を伝える書類 | 「あなたが何をしてきて、何ができるか」を伝える書類 |

| 視点 | 応募者の基本情報(氏名、年齢、学歴、連絡先など)の確認 | 募集職種への適性、即戦力性の判断 |

履歴書は、いわば「公的な自己紹介状」です。氏名、年齢、住所、学歴、職歴の概要、資格、本人希望など、応募者の基本的なプロフィールを網羅的に伝える役割を担います。採用担当者はまず履歴書に目を通し、「応募者がどのような人物で、どのようなキャリアを歩んできたのか」という全体像を掴みます。フォーマットがある程度定まっているため、丁寧さや基本的なビジネスマナーが備わっているかも見られています。

一方、職務経歴書は「キャリアのプレゼン資料」です。これまでの職務内容、そこで得たスキルや実績を、応募職種に合わせて具体的にアピールするための書類です。採用担当者は職務経歴書を読み込み、「募集しているポジションの業務を遂行できるか」「自社にどのような貢献をしてくれるか」といった実務能力を詳細に評価します。

このように、履歴書で「人となり」の全体像を示し、職務経歴書で「実務能力」を深掘りしてアピールするという役割分担を意識することが重要です。

書類形式の違い

目的が異なるため、書類の形式や書き方にも違いが生まれます。

| 履歴書 | 職務経歴書 | |

|---|---|---|

| フォーマット | JIS規格など、定型のフォーマットが一般的 | フォーマットは自由。A4用紙1〜3枚程度が目安 |

| 記載内容 | 氏名、住所、学歴、職歴、資格、志望動機など、決められた項目を埋めていく | 職務要約、職務経歴、活かせる経験・スキル、自己PRなど、アピールしたい内容を自由に構成 |

| 表現 | 事実を簡潔・正確に記載することが重視される | 実績やスキルを具体的・効果的にアピールすることが重視される |

| 分量 | A4用紙2枚(A3見開き1枚)が基本 | 経験に応じて1〜3枚程度でまとめる |

履歴書は、市販の用紙やWeb上のテンプレートを使用し、指定された項目を過不足なく埋めていくのが基本です。誰が書いても同じような形式になるため、空欄を作らない、誤字脱字をしない、ルールに沿って丁寧に書くといった基本がより一層重要になります。

対して職務経歴書は、決まった形式がありません。そのため、構成やデザイン、内容を自分で工夫し、いかに自分の強みを分かりやすく、魅力的に伝えられるかが問われます。キャリアを時系列で記述する「編年体形式」や、職務内容ごとにまとめる「キャリア形式」など、自分の経歴に合わせて最適な見せ方を選択できます。

まとめると、履歴書は「正確性」と「丁寧さ」が求められる公的書類、職務経歴書は「アピール力」と「構成力」が求められるプレゼン資料と言えるでしょう。この違いを理解し、両方の書類を戦略的に作成することで、あなたの魅力は最大限に採用担当者へ伝わります。

無料で使える!履歴書作成ツール・テンプレート3選

手書きの履歴書も丁寧さが伝わりますが、近年ではPCで作成した履歴書が主流です。PC作成は、修正が容易で、誰が読んでも読みやすく、複数企業に応募する際にも効率的というメリットがあります。ここでは、無料で利用でき、初心者でも簡単にプロフェッショナルな履歴書・職務経歴書が作成できる人気のツール・テンプレートを3つ紹介します。

(※各ツールのサービス内容は変更される可能性があるため、利用前に公式サイトで最新の情報をご確認ください。)

① yagish(ヤギッシュ)

「yagish(ヤギッシュ)」は、会員登録やアプリのダウンロードが不要で、ブラウザ上で手軽に履歴書や職務経歴書を作成できるサービスです。直感的な操作性が特徴で、PC操作が苦手な方でも安心して利用できます。

【主な特徴】

- 質問に答えるだけの簡単作成: 画面に表示される質問に答えていくだけで、自動的に履歴書のフォーマットに情報が入力されます。何を書けばいいか迷うことがありません。

- スマホでの証明写真対応: スマートフォンで撮影した証明写真を、データとして簡単に履歴書に貼り付けることができます。写真の背景を自動で白抜きする機能もあり、手軽にきれいな証明写真を用意できます。

- 多様なテンプレート: JIS規格の履歴書はもちろん、経歴をアピールしやすい形式やパート・アルバイト用など、用途に合わせたテンプレートが用意されています。

- PDFでダウンロード: 作成した書類はPDF形式でダウンロードでき、そのままメールに添付したり、コンビニで印刷したりすることが可能です。

参照:yagish(ヤギッシュ)公式サイト

② doda 履歴書ビルダー

大手転職サービス「doda」が提供する履歴書作成ツールです。dodaの会員でなくても無料で利用でき、豊富な入力補助機能で質の高い書類を効率的に作成できます。

【主な特徴】

- 入力補助機能が充実: 職務経歴の入力では、約450種類の職種に応じた例文が用意されており、自分の経験に合わせて編集するだけで、アピール力の高い文章を作成できます。

- 職務経歴書も同時に作成: 履歴書と職務経歴書を連動して作成できるため、入力の手間が省け、内容の整合性も保ちやすいです。

- Word・PDF形式に対応: 作成した書類はWord形式とPDF形式の両方でダウンロードできます。Word形式なら、ダウンロード後にPCで細かな調整を加えることも可能です。

- doda会員との連携: doda会員であれば、作成したレジュメ(履歴書・職務経歴書)を保存し、そのままdodaの求人に応募することができます。

参照:doda 履歴書ビルダー公式サイト

③ リクナビNEXT 履歴書テンプレート

転職サイト最大手の一つである「リクナビNEXT」が提供する、無料の履歴書・職務経歴書のテンプレート集です。Word形式でダウンロードできるため、自分のPCでじっくりと編集したい方におすすめです。

【主な特徴】

- 豊富なテンプレートの種類: JIS規格の履歴書はもちろん、「自己PR欄が大きいタイプ」「志望動機欄が大きいタイプ」など、アピールしたい内容に合わせて選べるテンプレートが多数用意されています。

- 職種別の職務経歴書テンプレート: 営業、事務、ITエンジニア、販売など、主要な職種に特化した職務経歴書のテンプレートと書き方見本が充実しており、自分の職種に合った書類を作成する際の参考になります。

- ダウンロードして自由に編集: Word形式のファイルなので、項目を追加したり、レイアウトを微調整したりと、自由度の高い編集が可能です。

- ガイドが充実: 各テンプレートには書き方のポイントや注意点が詳しく解説されており、初めて転職活動をする方でも安心して取り組めます。

参照:リクナビNEXT 履歴書テンプレート公式サイト

これらのツールやテンプレートを上手に活用することで、履歴書作成にかかる時間を短縮し、その分、自己分析や企業研究といった、より本質的な転職活動に時間を充てることができます。自分に合ったツールを見つけて、自信を持って提出できる応募書類を完成させましょう。