就職・転職活動に不可欠な履歴書。いざ作成しようと思っても、どのテンプレートを選び、どのように書けば良いのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。履歴書は、あなたの第一印象を決定づける重要な書類です。採用担当者に自身の魅力や熱意を的確に伝えるためには、応募する企業や職種、自身の経歴に合ったフォーマットを選び、正しいマナーに沿って作成することが求められます。

この記事では、さまざまなシチュエーションで利用できる無料の履歴書テンプレートの特徴から、自分に合った履歴書の選び方、採用担当者に好印象を与えるための項目別書き方のポイント、そして提出時のマナーまで、履歴書作成に関するあらゆる情報を網羅的に解説します。これから履歴書を作成する方はもちろん、これまで自己流で作成してきた方も、ぜひ本記事を参考にして、自信を持って提出できる一枚を完成させましょう。

【無料】履歴書テンプレートのダウンロード

履歴書を作成する第一歩は、自分に合ったテンプレートを選ぶことです。ここでは、最も一般的に使用されるWord、Excel、PDF形式のテンプレートをはじめ、JIS規格、転職者向け、パート・アルバイト向けといった、目的別のテンプレートの特徴を詳しく解説します。それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身のスキルや応募先に最適なものを選びましょう。

Word形式の履歴書テンプレート

Word形式の履歴書は、文章作成ソフトの特性を活かしたテンプレートです。普段からレポート作成や文書作成でWordを使い慣れている方にとっては、非常に直感的で扱いやすい選択肢と言えるでしょう。

■特徴とメリット

Wordの最大の強みは、長文の入力と編集のしやすさにあります。志望動機や自己PRなど、文章量が多くなりがちな項目でも、文字数制限を気にすることなく、自由に記述できます。文章の構成を練りながら推敲を重ねたい場合や、自身の文章力で熱意を伝えたい場合に特に有効です。

また、文字のフォントやサイズ、太字、下線といった装飾も簡単に行えるため、強調したい部分を視覚的にアピールしやすいのもメリットです。スペルチェックや校正機能も充実しており、誤字脱字といったケアレスミスを防ぐ助けになります。

表計算ソフトであるExcelに苦手意識がある方でも、Wordであれば比較的スムーズに作成を進められるでしょう。テキストボックスや表機能を使えば、レイアウトもある程度整然と作成することが可能です。

■デメリットと注意点

一方で、Word形式のテンプレートにはデメリットも存在します。最も注意すべき点は、レイアウトの崩れやすさです。特に、写真データの挿入や、職歴欄の行の追加・削除を行った際に、全体のバランスが崩れてしまうことがあります。文字を少し入力しただけで、表の罫線がずれたり、改ページが意図しない場所に入ったりといった経験がある方も少なくないでしょう。

この問題を避けるためには、入力がすべて完了した後に、必ず「印刷プレビュー」機能で全体のレイアウトを確認することが不可欠です。PDF形式で保存する際にも、意図した通りのレイアウトになっているか最終チェックを怠らないようにしましょう。

■こんな人におすすめ

- 志望動機や自己PRで、文章力をアピールしたい方

- 普段からWordでの文書作成に慣れており、Excel操作は苦手な方

- 事務職、企画職、ライターなど、文章作成能力が業務に直結する職種に応募する方

Word形式は、自分の言葉でじっくりとアピール内容を練り上げたい方に最適なテンプレートです。作成後はPDF形式に変換して提出するのが一般的ですが、その一手間を惜しまないことが、ビジネスパーソンとしての評価にも繋がります。

Excel形式の履歴書テンプレート

Excel形式の履歴書は、表計算ソフトの強みを最大限に活かしたテンプレートです。セル単位で情報が管理されるため、レイアウトが崩れにくく、効率的に作成できるのが大きな魅力です。

■特徴とメリット

Excelの最大の特徴は、各項目がセルで区切られていることによる、レイアウトの安定性です。Wordのように、文字を入力したことで他の部分のレイアウトが崩れるという心配がほとんどありません。氏名、住所、学歴、職歴といった定型的な情報を、指定されたセルに一つひとつ入力していくだけで、整然とした履歴書が完成します。

特に、転職回数が多い方や、複数の職務経歴を整理して記載したい方にとっては、行の追加や管理が容易なExcelは非常に便利です。セルの結合や分割、罫線の設定などを使いこなせば、自分が見やすいようにカスタマイズすることも可能です。

また、Excelの関数機能を活用したテンプレートも存在します。例えば、生年月日を入力すると自動で年齢が計算されたり、入力日を自動で更新したりする機能が組み込まれているものもあり、手入力によるミスを防ぎ、作成の手間を省くことができます。

■デメリットと注意点

Excel形式のデメリットは、長文の入力がしにくい場合がある点です。志望動機や自己PR欄も一つのセルとして設定されていることが多く、入力した文章がセル内に収まらず、見切れてしまうことがあります。これを解消するには、「セルの書式設定」から「折り返して全体を表示する」にチェックを入れる必要がありますが、こうしたExcel特有の操作に慣れていないと、かえって時間がかかってしまうかもしれません。

また、文章全体のフォントやデザインの統一感を出す点においては、Wordに比べて少し手間がかかる場合があります。あくまで表計算ソフトであるため、文書としての美しさを追求するには、ある程度の知識とスキルが求められます。

■こんな人におすすめ

- レイアウトの崩れを気にせず、効率的に履歴書を作成したい方

- 職歴が多く、情報を整理して分かりやすく記載したい転職者

- エンジニア、経理、データアナリストなど、数値やデータを扱う職種に応募する方

Excel形式は、情報の正確性と整理のしやすさを重視する方におすすめです。Word同様、完成後は必ずPDF形式に変換してから提出するようにしましょう。これにより、採用担当者がどの環境でファイルを開いても、意図した通りのレイアウトで閲覧してもらうことができます。

PDF形式の履歴書テンプレート

PDF(Portable Document Format)形式の履歴書テンプレートは、主に手書きで履歴書を作成したい方向けの選択肢です。レイアウトが完全に固定されており、編集ができないため、印刷して使用することが前提となります。

■特徴とメリット

PDF形式の最大のメリットは、どのデバイス、どのOSで見ても、レイアウトが一切崩れない点です。作成者が意図した通りの見た目が保証されるため、安心して配布・印刷できます。

パソコンを持っていない方や、WordやExcelの操作に不慣れな方でも、テンプレートをダウンロードして印刷するだけで、すぐに履歴書作成に取り掛かれます。コンビニエンスストアのマルチコピー機を使えば、スマートフォンから直接印刷することも可能なので、急に履歴書が必要になった場合でも手軽に入手できる利便性の高さも魅力です。

手書きで作成することで、丁寧な文字を心がければ、熱意や誠実な人柄をアピールできると考える採用担当者も一部には存在します。特に、手書きを推奨する文化のある企業や、年配の採用担当者がいる可能性がある場合には有効な手段となり得ます。

■デメリットと注意点

PDF形式の最大のデメリットは、パソコン上で直接文字を入力・編集することができない点です。(Adobe Acrobat Proなどの高機能な有料ソフトを使えば編集も可能ですが、一般的ではありません。)そのため、作成方法は必然的に手書きとなり、書き損じた場合は最初から書き直さなければなりません。修正液や修正テープの使用はビジネスマナー違反と見なされるため、細心の注意を払って記入する必要があります。

また、手書きは作成に時間がかかる上、字に自信がない方にとっては、かえってマイナスイメージに繋がるリスクもあります。

■こんな人におすすめ

- 手書きで履歴書を作成したい、または企業から手書きを指示されている方

- パソコンの操作が苦手、あるいは所有していない方

- 急な応募で、すぐに履歴書の用紙が必要な方

PDFテンプレートは、手書き派にとってのスタンダードな選択肢です。ダウンロード後、自宅のプリンターやコンビニで印刷し、黒のボールペンを使って丁寧に仕上げましょう。

JIS規格の履歴書テンプレート

JIS規格の履歴書とは、JIS(日本産業規格)によって定められた様式例に基づいた、最も標準的で信頼性の高い履歴書フォーマットです。特に、応募する企業の社風が分からない場合や、どのテンプレートを使うべきか迷った場合に選んでおけば間違いない選択肢です。

■特徴と背景

厚生労働省は、応募者の適性と能力に基づいた公正な採用選考を推進する観点から、このJIS規格の履歴書様式を推奨しています。2020年には様式例が変更され、性別欄が任意記入になったほか、通勤時間、扶養家族数、配偶者、配偶者の扶養義務といった、個人のプライバシーに関わる項目が削除されました。これは、応募者の能力とは直接関係のない情報によって採否が判断されることを防ぐための重要な変更点です。

このフォーマットは、学歴、職歴、免許・資格、志望動機、自己PR、本人希望欄といった、履歴書に求められる基本的な項目がバランス良く配置されています。

■メリット

JIS規格の履歴書を使用する最大のメリットは、どの企業に提出しても失礼にあたらないという安心感です。特に、公務員、金融機関、歴史のある大手企業など、堅実な社風を持つ組織では、この標準的なフォーマットが好まれる傾向にあります。

採用担当者も見慣れている形式であるため、スムーズに情報を確認してもらえます。また、公正な採用選考を意識した項目設計になっているため、応募者としても安心して提出できるでしょう。

■デメリット

デメリットとしては、自己PR欄や趣味・特技欄のスペースが限られている場合があることです。そのため、豊富な職務経験や多くのスキルを詳細にアピールしたい転職者にとっては、少し物足りなく感じられるかもしれません。その場合は、別途、職務経歴書を用意して補足することが重要になります。

■こんな人におすすめ

- 応募する企業の社風が分からない、またはどの履歴書を選べば良いか迷っている方

- 公務員、大手企業、金融機関など、堅実な組織に応募する方

- 新卒の就職活動や、転職回数が比較的少ない方

JIS規格の履歴書は、いわば履歴書の「王道」です。迷ったらこのテンプレートを選び、誠実かつ丁寧に作成することを心がけましょう。

転職者向けの履歴書テンプレート

転職者向けの履歴書は、その名の通り、キャリアを持つ人材が自身の強みを効果的にアピールできるよう、項目が最適化されたテンプレートです。即戦力であることを伝えるための工夫が随所に凝らされています。

■特徴とJIS規格との違い

転職者向けテンプレートの最も大きな特徴は、「職歴欄」のスペースが広く取られている点です。これにより、これまでに経験してきた業務内容、役職、実績などを詳細に記述できます。

また、JIS規格のフォーマットに比べて、「活かせる経験・知識・スキル」や「得意な分野」といった、自己PRに特化した項目が独立して設けられていることが多いのも特徴です。学歴欄は比較的コンパクトにまとめられ、その分、社会人になってからのキャリアを重視した構成になっています。退職理由を具体的に記述する欄が設けられているテンプレートもあります。

| テンプレートの種類 | 主な特徴 |

|---|---|

| JIS規格 | ・基本的な項目がバランス良く配置 ・公正な採用選考を意識した項目設計 ・汎用性が高く、どんな企業にも対応可能 |

| 転職者向け | ・職歴欄のスペースが広い ・自己PRやスキルを記述する専門欄が充実 ・即戦力であることをアピールしやすい構成 |

■メリット

このテンプレートを使うことで、採用担当者に対して、自分が即戦力としていかに貢献できるかを論理的かつ具体的に伝えることができます。複数の企業での経験や、多様なプロジェクトでの実績を、時系列に沿って分かりやすく整理できるため、自身のキャリアの棚卸しにも役立ちます。採用担当者が知りたいであろう「何をしてきたのか」「何ができるのか」という情報が伝わりやすい構成になっています。

■こんな人におすすめ

- すべての転職活動中の方

- これまでの職務経験やスキルを強みとして、強力にアピールしたい方

- 複数の企業を経験しており、キャリアを整理して伝えたい方

転職活動においては、職務経歴書とセットで提出することが基本となります。この転職者向け履歴書と、詳細な職務経歴書を組み合わせることで、自身の市場価値を最大限にアピールすることが可能になります。

パート・アルバイト向けの履歴書テンプレート

パート・アルバイト向けの履歴書は、正社員の応募とは異なる、特有の採用ニーズに応えるための項目が盛り込まれたテンプレートです。学生や主婦(主夫)の方でも書きやすいように工夫されています。

■特徴とJIS規格との違い

パート・アルバイトの採用において、企業側が最も知りたい情報の一つが「勤務可能な時間帯」です。そのため、このテンプレートには、希望する勤務曜日や時間帯を具体的に記入できる欄が設けられていることが最大の特徴です。午前・午後・夜間といった大まかな区分や、月曜日から日曜日までの各曜日について、詳細なシフト希望を伝えられるようになっています。

一方で、職歴欄は比較的シンプルになっており、正社員ほどの詳細な記述は求められません。志望動機や自己PR欄も、JIS規格や転職者向けのものよりコンパクトな場合が多く、未経験者でも書きやすいように配慮されています。

■メリット

このテンプレートを使用することで、採用側が求める情報を的確に、かつ分かりやすく伝えることができます。シフトに関する希望を明確に示せるため、採用後のミスマッチを防ぐことにも繋がります。

職歴が少ない学生の方や、ブランクのある主婦(主夫)の方でも、空欄を気にすることなく埋めやすい構成になっているため、心理的な負担が少ないのもメリットです。

■こんな人におすすめ

- パートタイマーやアルバイトとして働きたいすべての方

- 学業と両立させたい学生

- 家事や育児の合間に働きたい主婦(主夫)

- 特定の曜日や時間帯に働きたいと考えているフリーター

パート・アルバイトの応募では、人柄や働く意欲と共に、シフトの条件が合うかどうかが非常に重要な採用基準となります。このテンプレートを活用し、自身の希望を正確に伝えることで、スムーズな採用へと繋げましょう。

自分に合った履歴書の選び方

テンプレートの種類を決めたら、次に考えるべきは「サイズ」「作成方法」「使用ソフト」です。これらの選択も、採用担当者に与える印象を左右する要素となり得ます。ここでは、それぞれの選択肢のメリット・デメリットを比較し、どのような基準で選ぶべきかを解説します。

サイズはA4とB5のどちらを選ぶべき?

履歴書のサイズには、主に「A4」と「B5」の2種類があります。かつてはB5が主流でしたが、現在ではビジネス文書の標準サイズであるA4が一般的になりつつあります。どちらを選ぶべきか、それぞれの特徴から考えてみましょう。

■それぞれの特徴と推奨されるケース

A4サイズ(297mm × 210mm)は、現在、ビジネスシーンで最も広く使われている用紙サイズです。企画書や報告書など、多くの書類がA4で作成されるため、採用担当者にとっても馴染み深く、管理しやすいというメリットがあります。特に転職活動では、A4で作成することが一般的な職務経歴書とセットで提出する際にサイズが揃い、統一感が出ます。記載スペースが広いため、職歴が多い方や、自己PRで多くの情報を盛り込みたい方に向いています。

一方、B5サイズ(257mm × 182mm)は、A4よりも一回り小さいサイズです。大学ノートなどで馴染みがあり、コンパクトで扱いやすいのが特徴です。記載する情報がそれほど多くない新卒の学生やパート・アルバイトの応募者にとっては、A4だと余白が目立ってしまうことがあるため、B5の方がバランス良く見える場合があります。

| 項目 | A4サイズ | B5サイズ |

|---|---|---|

| 特徴 | ビジネス文書の標準サイズ | 従来の履歴書の標準サイズ |

| メリット | ・職務経歴書とサイズが揃う ・記載スペースが広く、多くの情報を書ける ・外資系やIT企業などでは一般的 |

・コンパクトで扱いやすい ・記載事項が少ない場合に間延びして見えない |

| デメリット | ・記載事項が少ないと余白が目立つ | ・職歴が多いと窮屈になる ・職務経歴書とサイズが異なり、管理しにくい場合がある |

| おすすめな人 | ・転職者全般 ・アピールしたいことが多い人 ・外資系、IT、ベンチャー企業などに応募する人 |

・新卒、第二新卒 ・パート、アルバイト応募者 ・職歴が少ない人 |

■結論:迷ったらA4サイズが現在のスタンダード

企業から特に指定がない限り、迷った場合はA4サイズを選ぶのが最も無難です。特に、グローバル企業やIT・ベンチャー企業ではA4が標準であり、B5サイズの履歴書は少し古い印象を与えてしまう可能性もゼロではありません。転職活動で職務経歴書を添付する場合は、サイズをA4に統一することで、スマートで管理のしやすい応募書類一式となります。

パソコン作成と手書きはどちらが有利?

履歴書の作成方法として「パソコン」と「手書き」のどちらを選ぶべきか、これは多くの応募者が悩むポイントです。結論から言えば、どちらが絶対的に有利ということはなく、応募する企業や業界の文化、そして自身が何をアピールしたいかによって最適な方法は異なります。

■パソコン作成のメリット・デメリット

パソコンで作成する最大のメリットは、効率性と正確性です。一度データを作成してしまえば、複数の企業に応募する際に使い回しができますし、何より修正が非常に簡単です。誤字脱字を見つけてもすぐに直せるため、常に完璧な状態の履歴書を提出できます。

また、誰が読んでも読みやすい均一なフォントで作成されるため、採用担当者の負担を軽減できます。特にIT業界や外資系企業、ベンチャー企業などでは、基本的なPCスキルがあることの証明にもなり、論理的でモダンな印象を与えることができるでしょう。

デメリットとしては、手書きに比べて個性や人柄が伝わりにくいと感じる採用担当者がいる可能性が挙げられます。テンプレートをそのまま使っただけでは、無機質で熱意が感じられないと判断されるリスクも僅かながらあります。

■手書きのメリット・デメリット

手書きのメリットは、なんといっても熱意や誠実さが伝わりやすい点にあります。丁寧に書かれた文字からは、応募者の真面目な人柄や、その一社にかける想いが伝わると考える採用担当者もいます。特に、伝統的な業界や中小企業、地方の企業などでは、手書きの履歴書が好まれる文化が根強く残っている場合があります。

しかし、デメリットも多く存在します。最大の難点は、修正が利かないことです。一文字でも間違えれば、基本的には最初から書き直さなければならず、非常に手間と時間がかかります。また、字に自信がない場合、読みにくさがマイナス評価に繋がったり、雑な印象を与えてしまったりするリスクがあります。

| 項目 | パソコン作成 | 手書き |

|---|---|---|

| 評価される点 | 効率性、論理性、PCスキル | 熱意、丁寧さ、人柄 |

| メリット | ・修正、複製が容易 ・読みやすい ・ITスキルのアピール |

・熱意や誠実さが伝わりやすい ・個性が出やすい |

| デメリット | ・無機質に見える可能性 ・人柄が伝わりにくい |

・修正が困難 ・作成に時間がかかる ・字によっては読みにくい |

| 推奨されるケース | ・IT業界、外資系、ベンチャー ・事務職、専門職 ・多くの企業に応募する場合 |

・手書きを指定する企業 ・伝統的な業界、中小企業 ・字に自信がある場合 |

■結論:指定がなければパソコン作成が主流

近年では、企業の指定がない限り、パソコンで作成するのが一般的です。特に転職活動では、効率性の観点からもパソコン作成が圧倒的に推奨されます。「手書きの文字から人柄を判断する」という採用手法は減少しつつあり、それよりも内容の論理性や分かりやすさが重視される傾向にあります。ただし、「手書き指定」のある企業に応募する際は、必ずその指示に従いましょう。

WordとExcelはどっちが使いやすい?

パソコンで履歴書を作成する場合、主にMicrosoft WordとExcelが使用されます。どちらのソフトも一長一短があり、どちらが使いやすいかは個人のスキルや好み、作成したい履歴書の内容によって異なります。

■Word:文章作成に強く、表現力が豊か

Wordは本来、文章を作成するためのソフトです。そのため、志望動機や自己PRといった、自分の考えや想いを文章で表現する項目において、その真価を発揮します。文字数カウントや校正機能が充実しており、推敲を重ねながら説得力のある文章を練り上げることができます。テキストボックスや図形描画ツールを使えば、デザイン性の高い履歴書を作成することも可能です。文章力をアピールしたい方や、Excelのセル操作に苦手意識がある方にはWordがおすすめです。ただし、前述の通り、画像の挿入や表の編集によってレイアウトが崩れやすい点には注意が必要です。

■Excel:レイアウトが安定し、定型情報の入力に強い

Excelは表計算ソフトであり、セル単位で情報を管理します。この特性により、レイアウトが非常に安定しており、項目ごとの入力がしやすいという大きなメリットがあります。学歴や職歴、資格など、決まった形式で情報を羅列していく作業に向いています。各セルに情報を入力していくだけで、整然とした履歴書が完成するため、レイアウトの崩れを気にせずにスピーディに作成したい方にはExcelが最適です。転職回数が多く、職歴欄の行を頻繁に追加・削除する必要がある場合も、Excelの方が管理しやすいでしょう。一方で、セル内での長文入力や改行には少しコツが必要で、文章表現の自由度はWordに劣ります。

| 比較ポイント | Microsoft Word | Microsoft Excel |

|---|---|---|

| 得意なこと | 長文の作成・編集 | 定型情報の入力・管理 |

| レイアウト | 自動調整されるが、崩れることも | セル単位で固定され、崩れにくい |

| 長文入力 | ◎(得意) | △(セル内の文字数に制限あり) |

| 表の作成 | ○(表機能がある) | ◎(本来の機能) |

| こんな人におすすめ | ・文章力でアピールしたい人 ・Excel操作が苦手な人 |

・レイアウト崩れを防ぎたい人 ・職歴など項目が多い人 |

■結論:どちらを使っても良いが、提出はPDF形式で

WordとExcel、どちらに優劣があるわけではありません。自身のPCスキルや、履歴書の中で特に力を入れたい項目に応じて、使いやすい方を選びましょう。

重要なのは、どちらのソフトで作成した場合でも、最終的にPDF形式に変換してから企業に提出することです。これにより、採用担当者の環境に依存せず、誰が見ても同じレイアウトで表示されることが保証され、また、第三者による内容の改ざんを防ぐことができます。この一手間が、ビジネスマナーとして非常に重要です。

【項目別】履歴書の書き方とポイント

履歴書のフォーマットが決まったら、次はいよいよ内容の作成です。各項目にはそれぞれ書き方のルールやアピールのためのポイントが存在します。ここでは、基本情報から志望動機、自己PRに至るまで、採用担当者の心に響く履歴書を作成するための具体的な書き方を徹底解説します。

日付・氏名・住所などの基本情報

基本情報は、応募者を特定し、連絡を取るための最も基礎的なデータです。正確であることはもちろん、細部への配慮が丁寧な印象に繋がります。

- 日付: 履歴書を提出する日を記入します。郵送の場合はポストへの投函日、メール送付の場合は送信日、面接に持参する場合は面接日を記載するのがマナーです。作成日ではない点に注意しましょう。年号は、後述する学歴・職歴欄と合わせ、西暦か和暦に統一します。

- 氏名: 姓と名の間にはスペースを一つ空け、読みやすくします。ふりがなは、履歴書の表記に合わせて「ふりがな」であればひらがな、「フリガナ」であればカタカナで、姓と名それぞれの上に記入します。

- 年齢: 日付欄に記入した提出日時点での満年齢を記載します。

- 住所: 都道府県から省略せずに、アパート・マンション名、部屋番号まで正確に記入します。ふりがなも、都道府県から番地以外をひらがなで記載しましょう。

- 連絡先: 電話番号は、日中に最も連絡がつきやすい携帯電話の番号を記載するのが一般的です。メールアドレスは、採用担当者との重要なやり取りに使われるため、定期的に確認するものを選びます。

ilove-anime@...のような個人的すぎるアドレスは避け、firstname.lastname@...やinitials.birthday@...といった、ビジネスシーンにふさわしいシンプルな文字列のアドレスを使用するのが望ましいです。

証明写真のルールとマナー

証明写真は、採用担当者が最初に目にする「あなたの顔」であり、第一印象を大きく左右する非常に重要な要素です。清潔感と真面目さが伝わる写真を用意しましょう。

- 基本ルール:

- サイズ: 一般的には縦40mm × 横30mmです。テンプレートの指定サイズを事前に確認しましょう。

- 撮影時期: 3ヶ月以内に撮影されたものを使用するのがマナーです。髪型や体型が大きく変わっている写真は避けます。

- 服装: 男女ともに、清潔感のあるスーツまたはビジネスカジュアルが基本です。シャツの第一ボタンまで留め、ネクタイは曲がらないように整えます。

- 表情・髪型: 髪が顔にかからないように整え、眉毛や耳が見えるようにすると、明るく誠実な印象になります。表情は、歯を見せずに口角を少し上げる程度を意識すると、自然でポジティブな印象を与えます。

- 背景: 白、水色、グレーの無地が一般的です。

- NGな写真: スナップ写真の切り抜きやプリクラは論外です。スマートフォンアプリでの過度な加工や修正も、信頼性を損なうため避けるべきです。

- 貼り付け方: 写真の裏側には、万が一剥がれてしまった場合に備えて、油性ペンで氏名を記入しておきましょう。貼り付ける際は、シワや空気が入らないように、スティックのりなどを使って丁寧にまっすぐ貼り付けます。

- データの場合: パソコンで作成する場合は、写真データを指定の枠内に挿入します。画像のサイズや比率が崩れないように注意し、鮮明な画質のデータを使用しましょう。

学歴・職歴

学歴・職歴は、あなたのこれまでの経歴を客観的に示す項目です。時系列に沿って、正確に記載することが求められます。

- 書き方の基本:

- 最初の行の中央に「学歴」と記載し、その次の行から学歴を古い順に記入します。

- 学歴をすべて書き終えたら、一行空けて、次の行の中央に「職歴」と記載します。

- その次の行から、職歴を古い順に記入します。

- すべて書き終えたら、最後の行の右端に「以上」と記載します。

- 学歴:

- どこから書くかについては諸説ありますが、中学校卒業から記載するのが一般的です。

- 学校名は「○○市立△△中学校」「○○県立△△高等学校」のように、省略せずに正式名称で記載します。

- 大学は、学部、学科、専攻、コース名まで詳しく書きましょう。

- 職歴:

- 会社名も「株式会社○○」のように正式名称で記載し、「(株)」などと略してはいけません。

- 入社・退社の経歴はすべて記載します。配属された部署名や、簡単な業務内容(例:「営業部にて法人向け新規開拓営業に従事」など)を一行で添えると、経歴がより分かりやすくなります。

- 退職理由は、自己都合の場合は「一身上の都合により退職」、会社都合の場合は「会社都合により退職」(倒産、事業所閉鎖など)と記載するのが基本です。

- 現在も在職中の場合は、最後の職歴の次の行に「現在に至る」と記載します。

免許・資格

免許・資格は、あなたのスキルを客観的に証明する強力な武器です。応募する職種との関連性を意識して、戦略的に記載しましょう。

- 書き方の基本:

- 取得した年月が古い順に記載するのが一般的です。

- 名称は必ず正式名称で記載します。

- (例)運転免許 → 普通自動車第一種運転免許

- (例)簿記2級 → 日本商工会議所簿記検定試験2級

- (例)TOEIC 800点 → TOEIC Listening & Reading Test 800点

- 最後に「取得」や「合格」を付け加えます。

- 何を優先して書くべきか:

- 応募職種に直接関連する免許・資格を最も上に記載するのが効果的です。採用担当者の目に留まりやすく、専門性をアピールできます。

- 次に、MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)などのPCスキルや、TOEIC、実用英語技能検定などの語学力を示す資格を記載すると、汎用的なビジネススキルがあることを示せます。

- 運転免許は、営業職でなくても移動手段として評価されることがあるため、持っている場合は記載しておきましょう。

- 勉強中の資格について:

- 現在、取得に向けて勉強中の資格がある場合は、「○○資格取得に向けて勉強中(202X年X月受験予定)」のように記載することで、学習意欲や向上心をアピールできます。

- 記載することが特にない場合でも「特になし」と書くのがマナーです。

志望動機

志望動機は、履歴書の中で最も重要視される項目の一つです。採用担当者はここから「なぜ他の会社ではなく、うちの会社なのか?」「入社への熱意は本物か?」を読み取ろうとします。

- 効果的な構成(PREP法):

- 結論 (Point): 「貴社の○○という理念に共感し、自身の△△という経験を活かせると考え、志望いたしました。」のように、なぜその企業を志望するのかを最初に明確に述べます。

- 理由 (Reason): なぜその結論に至ったのか、具体的な理由を説明します。企業の事業内容、製品・サービス、社風、将来性など、自分が魅力に感じた点を挙げ、それが自分自身の価値観や目標とどう合致するのかを語ります。

- 具体例 (Example): 自身のこれまでの経験、スキル、実績といった具体的なエピソードを交えながら、入社後にどのように貢献できるのかをアピールします。ここが最も説得力を持たせる部分です。

- 結論 (Point): 最後に、再度入社への強い意欲や、将来の抱負を述べて締めくくります。「一日も早く戦力となり、貴社の発展に貢献していきたいと考えております。」といった前向きな言葉で結びましょう。

- 避けるべきNGな志望動機:

- 「貴社の安定性に惹かれました」など、どの企業にも当てはまるような抽象的な内容。

- 給与や休日、福利厚生といった待遇面ばかりを理由にすること。

- 「成長させてほしい」「学ばせていただきたい」といった、受け身で依存的な姿勢。

重要なのは、企業研究を徹底的に行い、その企業ならではの魅力を見つけ出し、それと自身の経験・スキルを結びつけて「自分だけの物語」を語ることです。

自己PR・趣味・特技

自己PRは、志望動機とは少し異なり、「自分という商品のプレゼンテーション」の場です。趣味・特技は、あなたの人柄を伝える貴重な機会となります。

- 自己PR:

- 応募する職種で求められている能力(例:コミュニケーション能力、課題解決力、リーダーシップ、正確性など)をまず把握します。

- その上で、自身の強みがその能力と合致していることを、具体的なエピソードを交えて証明します。

- (例)「私の強みは、粘り強い課題解決力です。前職では、クレーム対応において、お客様が抱える潜在的な不満までヒアリングし、根本原因を特定することで、リピート率を前年比10%向上させた経験がございます。」のように、具体的な行動と成果(数字)を盛り込むと、説得力が格段に増します。

- 趣味・特技:

- 空欄にせず、何か記載することをおすすめします。面接時のアイスブレイクのきっかけになることも多い項目です。

- 単に「読書」「映画鑑賞」と書くだけでなく、「(ジャンル名)の読書を通じて、多様な価値観を学ぶことが好きです(年間50冊読了)」のように一言補足すると、人柄や探究心が伝わりやすくなります。

- 「マラソン(フルマラソン完走経験3回)」であれば継続力や体力を、「プログラミング」であれば論理的思考力や学習意欲をアピールできます。

- ただし、ギャンブルや思想・信条が強く出るような内容は避けるのが無難です。

本人希望記入欄

この欄は、基本的に応募者側から多くの要求を記載する場所ではありません。謙虚な姿勢を示すことが重要です。

- 原則: 特に希望がない場合は、「貴社規定に従います。」と記載するのが最も一般的で丁寧な書き方です。

- 希望を記載しても良いケース:

- 職種: 複数の職種を募集している求人で、特定の職種を希望する場合。(例:「営業職を希望いたします。」)

- 勤務地: 複数の勤務地がある企業で、希望がある場合。(例:「勤務地は、○○支店を希望いたします。」)

- 勤務条件: パート・アルバイトの応募で、勤務可能な曜日や時間に制限がある場合。(例:「週3日(月・水・金)、10:00〜16:00の勤務を希望いたします。」)

- 譲れない条件: 家族の介護や自身の健康上の理由など、どうしても伝えなければならない譲れない条件がある場合。

- 注意点: 給与、休日、待遇に関する希望は、原則としてこの欄には記載しません。 これらの条件交渉は、内定前後の面談など、選考が進んだ段階で行うのが一般的です。選考の初期段階で条件面を前面に出すと、仕事内容よりも待遇を重視しているという印象を与えかねません。

履歴書を提出するときのマナー

心を込めて作成した履歴書も、提出時のマナーが守られていなければ、その努力が台無しになってしまう可能性があります。郵送、メール添付、面接持参、それぞれのケースにおける正しいマナーを理解し、最後まで好印象を維持しましょう。

郵送する場合の封筒の書き方

郵送は、最もフォーマルな提出方法です。封筒の選び方から宛名の書き方まで、細やかな配慮が求められます。

- 封筒の準備:

- サイズ: 履歴書を折らずに入れられる「角形A4号」(A4サイズの場合)または「角形2号」(A4、B5どちらも対応可)を選びます。三つ折りにして長形封筒に入れるのは、履歴書に折り目がつき、採用担当者が扱いにくくなるため避けましょう。

- 色: 白の封筒が最もフォーマルで、清潔感のある印象を与えます。茶封筒は事務的な用途で使われることが多く、応募書類には不向きです。

- クリアファイル: 提出する書類一式(履歴書、職務経歴書、添え状など)は、必ずクリアファイルに入れてから封筒に収めます。これにより、郵送中の雨濡れや汚れ、折れ曲がりを防ぐことができます。

- 表面(宛名)の書き方:

- 住所: 郵便番号を正確に記載し、住所は都道府県から省略せずにビル名や階数まで書きます。

- 宛名: 会社名、部署名、担当者名を正式名称で記載します。会社名は「(株)」などと略さず、「株式会社」と書きます。担当者名が分かっている場合は「○○部 △△様」、不明な場合は「人事部 採用ご担当者様」とします。会社や部署宛ての場合は「御中」、個人宛ての場合は「様」と使い分けます。

- 「履歴書在中」: 封筒の左下に、赤色の油性ペンで「履歴書在中」と書き、定規を使って四角く囲みます。これにより、他の郵便物と区別され、採用担当者の手元に確実に届きやすくなります。市販のスタンプを使用しても構いません。

- 裏面の書き方:

- 封筒の左下に、自身の郵便番号、住所、氏名を記載します。

- 封をしたら、のりが剥がれないようにしっかりと閉じ、中央に黒ペンで「〆」マークを書きます。これは「確かに封をした」という印です。

- 切手: 郵便料金に過不足がないよう注意しましょう。料金が不安な場合は、郵便局の窓口で計測してもらってから発送するのが確実です。

メールに添付して送る場合

近年、Web応募やメールでの書類提出を求める企業が増えています。手軽な反面、ビジネスメールとしてのマナーが問われます。

- 件名: 採用担当者は日々多くのメールを受け取ります。「【履歴書ご送付の件】氏名(フルネーム)」のように、誰からの何のメールかが一目で分かる件名にすることが鉄則です。

- 添付ファイル:

- 形式: WordやExcelで作成した場合でも、必ずPDF形式に変換して添付します。これにより、レイアウト崩れや意図しない編集を防ぎ、どの環境でも同じように閲覧してもらえます。

- ファイル名: 「履歴書_氏名.pdf」「職務経歴書_氏名_20241026.pdf」のように、中身と差出人が分かるファイル名に設定します。日付を入れると、どのバージョンの書類か管理しやすくなります。

- パスワード: セキュリティ意識の高さを示すためにパスワードを設定する方法もありますが、必須ではありません。設定する場合は、添付ファイルのあるメールとは別に、もう一通パスワードを知らせるメールを送るのが丁寧な対応です。

- 本文の書き方:

- 宛名: 会社名、部署名、担当者名を正式名称で記載します。

- 挨拶と名乗り: 「お世話になっております。○○と申します。」と簡潔に挨拶します。

- 要件: 応募の経緯と、ファイルを添付した旨を伝えます。(例:「貴社求人を拝見し、△△職に応募させていただきたく、ご連絡いたしました。つきましては、応募書類を添付ファイルにてお送りいたしますので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。」)

- 添付ファイルの内容: 「・履歴書(PDF)」「・職務経歴書(PDF)」のように、添付したファイルの内容を明記します。

- 署名: 本文の末尾には、必ず署名を入れます。氏名、住所、電話番号、メールアドレスを記載しましょう。

面接に持参する場合

面接当日に履歴書を持参するよう指示されるケースもあります。渡し方一つで、あなたの印象は変わります。

- 持ち運び方:

- 郵送時と同様に、書類はクリアファイルに入れ、それを折らずに収納できる封筒(角形A4号など)に入れます。

- 封筒の表面には何も書く必要はありません。裏面にだけ、自分の住所と氏名を書いておくと丁寧です。

- カバンの中で折れ曲がったり汚れたりしないよう、丁寧に取り扱いましょう。

- 渡し方のマナー:

- 面接官から「履歴書を拝見します」のように、提出を求められたタイミングで渡すのが基本です。自分から先に机の上に出すのは避けましょう。

- 渡す際は、封筒から書類(クリアファイルごと)を取り出し、封筒の上に重ねます。

- 相手が読みやすい向き(正面)にして、両手で「こちらが応募書類でございます。よろしくお願いいたします。」と一言添えながら手渡します。

- 面接が始まる前に、受付で提出を求められることもあります。その場合は、受付担当者の指示に従い、同様に両手で丁寧に渡しましょう。封筒ごと渡すよう指示された場合は、その指示に従います。

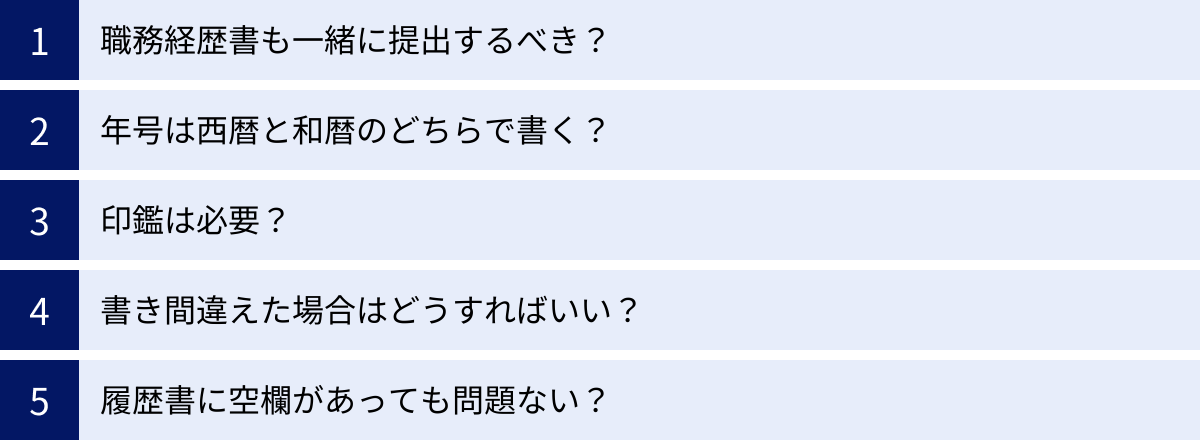

履歴書作成に関するよくある質問

最後に、履歴書を作成する上で多くの人が抱く細かな疑問について、Q&A形式でお答えします。細部まで気を配ることが、ライバルとの差をつける一歩となります。

職務経歴書も一緒に提出するべき?

A. 転職活動の場合は、原則としてセットで提出するべきです。

履歴書が応募者の氏名や学歴、連絡先といった「プロフィール」を簡潔にまとめたものであるのに対し、職務経歴書は、これまでの業務内容、実績、得られたスキルなどを具体的にアピールするための「プレゼンテーション資料」です。

両者は役割が異なります。履歴書で全体像を把握してもらい、職務経歴書で専門性や即戦力性を深く理解してもらうという流れを作ることで、採用担当者はあなたの能力を多角的に評価できます。企業から「履歴書のみ」という明確な指示がない限り、特に中途採用の応募では、職務経歴書を添付するのが一般的であり、ビジネスマナーとも言えます。

一方で、職務経験のない新卒の就職活動や、パート・アルバイトの応募では、履歴書のみの提出で問題ないケースがほとんどです。

年号は西暦と和暦のどちらで書く?

A. どちらでも問題ありませんが、必ず履歴書全体で統一してください。

西暦と和暦のどちらを使用するかに、明確な優劣はありません。最も重要なのは、生年月日、学歴、職歴、資格取得日など、日付を記載するすべての項目で表記を統一することです。混在していると、注意力散漫、あるいは配慮が足りないという印象を与えかねません。

どちらを選ぶか迷った際のヒントとしては、以下のような傾向があります。

- 西暦が好まれやすいケース: IT業界、外資系企業、ベンチャー企業など。PCでの管理がしやすく、グローバルな視点を持つ企業では西暦が一般的です。

- 和暦が好まれやすいケース: 官公庁、金融機関、歴史のある伝統的な日本企業など。

応募書類一式(履歴書、職務経歴書、添え状など)すべてで統一することも忘れないようにしましょう。

印鑑は必要?

A. 近年は原則として不要です。

2020年頃から政府が行政手続きにおける押印廃止(脱ハンコ)を推進したことを受け、民間企業においても履歴書への押印を求めないケースが一般的になりました。厚生労働省が推奨するJIS規格の履歴書様式例からも、押印欄は削除されています。

そのため、基本的には印鑑は不要と考えて問題ありません。もしテンプレートに押印欄があったとしても、空欄のままで提出して構いません。

ただし、企業によっては慣習として押印を求めてくる場合も稀にあります。募集要項などで「押印必須」といった明確な指示がある場合に限り、朱肉を使うタイプの印鑑(認印)で、かすれや曲がりがないように丁寧に押印しましょう。インク浸透印(シャチハタなど)はビジネス文書では認められないため、使用は避けてください。

書き間違えた場合はどうすればいい?

A. パソコン作成の場合は修正、手書きの場合は潔く書き直しましょう。

- 手書きの場合: 修正液や修正テープ、二重線での訂正は絶対にNGです。公式なビジネス文書において、修正した跡があるものはマナー違反と見なされます。手間と時間はかかりますが、必ず新しい用紙に最初から書き直してください。小さなミス一つが、仕事の丁寧さや注意力に対する評価に繋がりかねません。

- パソコン作成の場合: これがパソコン作成の最大のメリットです。誤字脱字を見つけたら、データを修正して再度印刷するだけで済みます。提出前には、声に出して読み上げてみたり、時間を置いてから見直したりするなど、複数回のチェックを徹底し、完璧な状態で提出しましょう。

履歴書に空欄があっても問題ない?

A. いいえ、空欄は極力作らないのが鉄則です。

履歴書に空欄があると、採用担当者に「意欲が低いのではないか」「何か隠していることがあるのではないか」といったネガティブな印象を与えてしまう可能性があります。記載すべき事項がない場合でも、空欄のまま放置するのではなく、「特になし」と記入するのがマナーです。

特に、以下の項目は工夫次第で埋めることができます。

- 免許・資格欄: 取得済みの資格がない場合でも、「特になし」と書くか、前述の通り「○○取得に向けて勉強中」と記載すれば、学習意欲のアピールに繋がります。

- 本人希望記入欄: 特に希望がないからといって空欄にせず、「貴社規定に従います。」と必ず記載しましょう。

- 趣味・特技欄: 人柄を伝える絶好の機会です。どんな些細なことでも構いませんので、あなたらしさが伝わる内容を書きましょう。「特になし」は最も避けるべき回答です。

すべての項目を丁寧に埋めるという行為そのものが、あなたの誠実さや入社への熱意を伝えるメッセージとなります。 最後まで気を抜かず、完成度の高い履歴書を目指しましょう。