履歴書作成において、多くの求職者が頭を悩ませるのが「自己PR」欄です。職務経歴や資格のように決まった書き方がなく、自由度が高いからこそ、何をどう書けば良いのか分からなくなってしまうことも少なくありません。しかし、採用担当者の視点から見れば、自己PRは応募者の人柄やポテンシャル、企業との相性を見極めるための非常に重要な項目です。

この記事では、履歴書の自己PRの基本的な考え方から、採用担当者に響く具体的な書き方までを徹底的に解説します。魅力的な自己PRを作成するための3つのステップ、伝わりやすい文章構成のフレームワークであるPREP法、そして強み別・職種別・状況別の豊富な例文を通じて、あなたの魅力を最大限に伝えるためのノウハウを提供します。自己PRの作成に自信がない方も、この記事を読めば、採用担当者の心に響く、説得力のある自己PRを完成させられるはずです。

目次

履歴書の自己PRとは

履歴書の自己PRとは、応募者が自身の強みやスキル、仕事への熱意などを自由な形式でアピールするための項目です。学歴や職務経歴といった事実情報だけでは伝えきれない、あなた自身の個性や価値を企業にプレゼンテーションする重要なスペースと言えます。

多くの履歴書フォーマットには自己PR欄が設けられており、採用選考の初期段階である書類選考において、採用担当者が応募者の人となりを理解するための重要な判断材料となります。単に「自分を良く見せる」ためだけでなく、「自分がいかにその企業にとって価値のある人材か」を論理的に示すことが求められます。

自己PRがなぜこれほどまでに重要視されるのか、その背景には、企業が採用活動において「単なる労働力」ではなく、「共に成長し、企業文化を創り上げていく仲間」を探しているという現実があります。スキルや経験はもちろん重要ですが、それと同じくらい、あるいはそれ以上に、応募者の人柄や価値観、仕事に対するスタンスが、企業の風土やチームにマッチするかどうかが問われます。自己PRは、そのマッチ度を測るための絶好の機会なのです。

ここで、よく混同されがちな「自己紹介」や「職務経歴書」との違いを明確にしておきましょう。

- 自己PRと自己紹介の違い

- 自己紹介: 主に面接の冒頭で行われるもので、氏名や経歴の概要など、自分自身に関する基本的な情報を簡潔に伝えることが目的です。いわば「名刺交換」のようなもので、相手に自分を認知してもらうための導入部分です。

- 自己PR: 自分の強みや経験を基に、「自分を採用することで企業にどのようなメリットがあるか」を具体的にアピールすることが目的です。商品(自分)の魅力を顧客(企業)にプレゼンテーションする行為に近いと言えます。

- 自己PRと職務経歴書の関係性

- 職務経歴書: これまで「何をしてきたか」という過去の事実(What)を時系列で客観的に記述する書類です。担当した業務内容、役職、プロジェクト、実績などを具体的に記載します。

- 自己PR: 職務経歴書に書かれた事実を根拠として、そこから得られたスキルや強みを基に「何ができるか(Can)」「どう貢献したいか(Will)」といった能力と未来への意欲をアピールするものです。職務経歴書が「実績のカタログ」だとすれば、自己PRは「そのカタログの中から、貴社に最もおすすめしたい商品のセールストーク」と言えるでしょう。

つまり、自己PRは、職務経歴書に記載された事実の「意味付け」を行う役割を担っています。例えば、職務経歴書に「売上目標120%達成」という事実が書かれていたとします。自己PRでは、その実績を達成するために「どのような課題があり」「どのように考えて行動し」「どんなスキルを発揮したのか」というプロセスを語ることで、単なる実績を「再現性のある強み」としてアピールできるのです。

採用担当者は、自己PRを通して、応募者が自身のキャリアを客観的に振り返り、自分の強みを正しく認識し、それを今後の仕事にどう活かそうと考えているのかを見ています。したがって、自己PRとは、過去の経験と未来の貢献を繋ぐ、戦略的なアピールの場であると認識することが、魅力的な文章を作成するための第一歩となります。

採用担当者は自己PRのどこを見ているのか

採用担当者は毎日数多くの履歴書に目を通しています。その中で、あなたの履歴書を「会ってみたい」と思わせるためには、彼らが自己PRのどこに注目しているのかを理解することが不可欠です。採用担当者は、主に以下の3つの観点から自己PRを評価し、自社に必要な人材かどうかを判断しています。

人柄や仕事への熱意

スキルや経験がどんなに優れていても、人柄が企業の文化に合わなかったり、仕事への熱意が感じられなかったりする応募者を採用したいと考える企業は少ないでしょう。採用担当者は自己PRから、応募者の価値観や人間性、そして仕事に対する情熱を読み取ろうとしています。

- 人柄(カルチャーフィット): チームで働く上で、協調性があるか、誠実か、主体的に動けるかといった点は非常に重要です。自己PRで語られるエピソードから、その人が困難な状況にどう向き合うのか、チームメンバーとどのように関わるのかといった人柄が垣間見えます。例えば、「チームで意見が対立した際に、それぞれの意見を尊重し、中立的な立場で調整役を担った」というエピソードからは、協調性やバランス感覚の良さが伝わります。企業が大切にしている価値観(例えば「挑戦」「誠実」「顧客第一」など)と、応募者の行動指針が一致しているかどうかが、カルチャーフィットの判断基準となります。

- 仕事への熱意: 「なぜこの会社で働きたいのか」「この仕事を通じて何を成し遂げたいのか」という熱意は、入社後の成長意欲や定着率に直結するため、採用担当者が非常に重視するポイントです。熱意を伝えるためには、抽象的な言葉を避けることが重要です。単に「貴社に貢献したいです」と書くだけでは、誰にでも言えるため響きません。「貴社の〇〇という事業の社会的意義に深く共感しており、私の△△という強みを活かして、この事業をさらに成長させたい」というように、企業研究に基づいた具体的な志望動機と、自身の強みを結びつけて語ることで、説得力のある熱意が伝わります。

企業との相性やマッチ度

企業と応募者の相性、すなわち「マッチ度」も重要な評価基準です。これは、応募者の持つスキルや志向性が、企業が現在置かれている状況や、募集しているポジションの役割と合致しているかということです。

- 求める人物像との合致: 採用担当者は、まず求人票の「求める人物像」や「歓迎スキル」に書かれている要件を、応募者が満たしているかを確認します。自己PRは、これらの要件に対して「私こそがその人物です」とアピールする絶好の場です。例えば、求人票に「主体的に業務改善を推進できる方」とあれば、「前職で非効率な業務プロセスを発見し、自ら改善案を提案・実行して、業務時間を月10時間削減した」といったエピソードを盛り込むことで、企業が求める能力を持っていることを具体的に証明できます。

- 事業フェーズとのマッチ: 企業の成長段階によっても、求められる人材は異なります。例えば、創業期のスタートアップであれば、ゼロからイチを生み出す創造力や、変化に柔軟に対応できる人材が求められます。一方、安定期の成熟した企業であれば、既存の仕組みの中で着実に業務を遂行し、改善を積み重ねていける人材が重宝される傾向にあります。自分が応募する企業がどのフェーズにあるのかを理解し、自分の強みがそのフェーズでどのように貢献できるのかを語ることで、マッチ度の高さをアピールできます。

入社後に活躍できるスキルや経験

最終的に採用担当者が知りたいのは、「この応募者を採用すれば、自社で活躍し、具体的な成果を出してくれるか」という点です。そのため、自己PRでは、過去の経験から得たスキルが、入社後にどのように活かせるのかを明確に示す必要があります。

- スキルの再現性: 過去の実績を語るだけでは不十分です。その実績を生み出したスキルが、応募先の企業でも再現可能であることを示さなければなりません。例えば、「前職で売上No.1でした」という事実だけではなく、「顧客の潜在的なニーズを深くヒアリングし、それに合わせた最適な提案を行うことで信頼関係を構築し、結果として売上No.1を達成しました。この『顧客の課題解決に寄り添う姿勢』は、貴社で〇〇の顧客層を開拓する際にも必ず活かせると確信しております」というように、実績の背景にあるスキルと、それが未来にどう繋がるのかをセットで語ることが重要です。

- 具体的な貢献イメージ: 採用担当者が「この人がうちの会社で働いている姿」を具体的にイメージできるように、話を進めることが効果的です。そのためには、企業の事業内容や募集ポジションのミッションを深く理解した上で、「私の〇〇というスキルは、貴社の△△という課題の解決に貢献できます」あるいは「私の□□という経験は、現在注力されている☆☆事業の推進を加速させることができます」といったように、自分のスキルと企業のニーズを結びつけて提案する視点が不可欠です。これは、自分という商品を企業に売り込む、まさにプレゼンテーションそのものなのです。

採用担当者は、これらの3つの視点を通して、応募者が「自社で長く、高いパフォーマンスを発揮してくれる人材か」を総合的に判断しています。

魅力的な自己PRを作成する3つのステップ

採用担当者の心に響く自己PRは、思いつきで書けるものではありません。戦略的な準備と論理的な構成が不可欠です。ここでは、誰でも実践できる、魅力的な自己PRを作成するための具体的な3つのステップを解説します。この手順に沿って進めることで、あなたの強みが的確に伝わる、説得力のある文章を組み立てられます。

ステップ1:これまでの経験やスキルを洗い出す

魅力的な自己PRを作成するための最初のステップは、自分自身を深く理解すること、すなわち「自己分析」です。これまでのキャリアを丁寧に振り返り、自分の強みや価値の源泉となっている経験を言語化する作業、いわゆる「キャリアの棚卸し」を行います。この作業が不十分だと、アピールポイントが曖昧になったり、エピソードに具体性が欠けたりしてしまいます。

以下の観点で、これまでの経験を客観的にリストアップしてみましょう。

- 担当した業務内容・役割:

- どのような業界の、どのような企業で働いてきたか。

- 所属部署、役職、担当していた主な業務は何か。

- どのようなプロジェクトに参加し、その中での自分の役割は何だったか。(リーダー、メンバー、サポートなど)

- 実績・成果:

- できる限り具体的な数字を用いて書き出します。(例:売上〇%向上、新規顧客〇件獲得、コスト〇円削減、業務効率〇%改善、処理時間〇分短縮など)

- 数字で示せない場合でも、「〇〇を導入したことで、チーム内の情報共有が円滑になった」「新しいマニュアルを作成し、新人の教育期間を〇日短縮できた」など、具体的な変化や貢献を記述します。

- 得られたスキル・知識:

- テクニカルスキル: 専門職のスキル(プログラミング言語、デザインツール、会計ソフトの操作など)、語学力、資格など。

- ポータブルスキル: 職種を問わず活用できるスキル(課題解決能力、コミュニケーション能力、リーダーシップ、調整力、タイムマネジメント能力など)。

- 仕事への取り組み方・工夫した点:

- 成果を出すために、どのような工夫や努力をしたか。

- 困難な課題に直面したとき、どのように考えて乗り越えたか。

- 日常業務の中で、常に意識していたことや心掛けていたことは何か。

- 周囲からの評価:

- 上司、同僚、後輩、顧客などから、どのような言葉で評価されたか。(例:「〇〇さんは分析が的確だね」「君がいるとチームの雰囲気が明るくなる」など)

これらの項目を、ノートやPCのスプレッドシート、マインドマップなどを使って自由に書き出していくと、自分では意識していなかった強みや価値のある経験が可視化されていきます。この段階では質より量を重視し、些細なことでも遠慮せずに書き出すことがポイントです。この洗い出された経験のリストが、後のステップで自己PRを構成するための重要な「材料」となります。

ステップ2:応募する企業が求める人物像を理解する

自己分析で自分の「材料」を揃えたら、次にその材料を届ける相手、つまり応募する企業が何を求めているのかを徹底的に理解するステップに移ります。どれだけ素晴らしい強みを持っていても、企業が求めているものでなければ意味がありません。企業研究を通じて、相手のニーズを正確に把握しましょう。

情報収集源としては、以下のようなものが挙げられます。

- 求人情報: 最も直接的な情報源です。「職務内容」「応募資格」「歓迎スキル」「求める人物像」の欄は隅々まで読み込みましょう。ここに書かれているキーワードは、企業が応募者に求めている要素そのものです。

- 企業公式サイト:

- 事業内容: どのようなサービスや商品を、誰に提供しているのか。

- 企業理念・ビジョン: 企業が何を目指し、何を大切にしているのか。自分の価値観と合致するかを確認します。

- IR情報(投資家向け情報): 企業の現在の経営状況、今後の事業戦略などが客観的なデータと共に公開されており、企業が抱える課題や注力分野を推測するのに役立ちます。

- プレスリリース: 最近の新しい取り組みや成果を知ることができます。

- 採用サイト・採用ブログ: 働く社員のインタビューや一日のスケジュール、社内イベントの様子などが掲載されていることが多く、企業の文化や雰囲気を知るための貴重な情報源です。

- 経営者のSNSやインタビュー記事: 経営者の言葉からは、企業の将来の方向性や価値観が色濃く反映されていることが多いです。

これらの情報を総合的に分析し、「この企業は今、どのような事業フェーズにあり、どんな課題を抱えているのか」「その課題を解決するために、どのようなスキルやマインドを持った人材を必要としているのか」という「企業が求める人物像」を具体的に描き出すことが重要です。

ステップ3:アピールポイントをまとめて文章を作成する

最後のステップは、ステップ1で洗い出した「自分の強み(材料)」と、ステップ2で把握した「企業が求める人物像(ニーズ)」を繋ぎ合わせ、説得力のある文章に落とし込む作業です。

このマッチング作業が、自己PRの成否を分ける最も重要なポイントです。

- アピールポイントの絞り込み:

キャリアの棚卸しで出てきた多くの強みの中から、応募先企業に最も響くであろうものを1つ、多くても2つに絞り込みます。あれもこれもと欲張ってアピールすると、一つひとつの印象が薄まり、結局何も伝わらないという事態に陥りがちです。「この人は〇〇のプロフェッショナルだ」と印象付けられるよう、最も関連性の高い強みにフォーカスしましょう。 - ストーリーの構築:

選んだアピールポイントを軸に、具体的なエピソードを交えたストーリーを組み立てます。このとき、後述するPREP法というフレームワークを活用すると、論理的で分かりやすい文章構成になります。 - 貢献意欲の提示:

ストーリーの締めくくりとして、その強みを活かして入社後にどのように企業に貢献できるのかを具体的に述べます。ここでも企業研究で得た情報を活用し、「貴社の〇〇という事業において、私の△△という強みを活かして貢献したい」と、入社後の活躍イメージを採用担当者に抱かせることがゴールです。

以上の3ステップを丁寧に行うことで、独りよがりではない、「企業が求める人物像」と「自分の強み」が見事に合致した、戦略的な自己PRを完成させることができます。

採用担当者に響く自己PRの基本的な構成(PREP法)

自己PRの内容を考えたら、次はそれを「伝わる」形に構成する必要があります。どれだけ優れた経験やスキルを持っていても、文章が分かりにくければ、その魅力は半減してしまいます。そこでおすすめしたいのが、PREP(プレップ)法という文章構成のフレームワークです。

PREP法とは、Point(結論)→ Reason(理由)→ Example(具体例)→ Point(結論)の頭文字を取ったもので、この順番で話を展開することで、聞き手や読み手にとって非常に論理的で理解しやすい構成になります。ビジネスシーンでの報告やプレゼンテーションにも広く活用される手法であり、自己PR作成においても絶大な効果を発揮します。

Point(結論):最初に自分の強みを伝える

まず最初に、あなたが最もアピールしたい強みを、簡潔かつ明確な言葉で伝えます。

「私の強みは、〇〇です。」

と、一文で言い切ることがポイントです。

多忙な採用担当者は、多くの応募書類に目を通さなければなりません。回りくどい前置きから始まると、最後まで読んでもらえない可能性もあります。最初に結論を述べることで、採用担当者は「この応募者は〇〇という強みについて話そうとしているのだな」と瞬時に理解でき、その後の話に集中しやすくなります。

単に「コミュニケーション能力です」とするよりも、「相手の潜在的なニーズを引き出し、信頼関係を構築するコミュニケーション能力です」のように、少し具体性を加えることで、より印象的になり、他の応募者との差別化を図ることができます。

Reason(理由):強みを裏付ける具体的なエピソードを説明する

次に、冒頭で述べた強みが、単なる自称ではないことを証明するために、その根拠となる理由や背景を説明します。

「なぜなら、前職の〇〇という業務において、△△という経験をしたからです。」

という形で、結論(強み)がどのような経験に基づいているのかを繋げます。

この部分では、具体的なエピソードの導入部として、どのような状況(Situation)で、どのような課題や目標(Task)があったのかを簡潔に説明します。これにより、読み手はこれから語られるエピソードの全体像を把握しやすくなります。エピソードの選定にあたっては、応募する企業の事業内容や職務内容と関連性の高いものを選ぶと、より説得力が増します。

Example(具体例):エピソードの中でどのように行動したかを示す

Reasonで提示した状況下で、あなたが具体的に「何を考え」「どのように行動したか」(Action)、そしてその結果としてどのような成果が生まれたか(Result)を詳細に記述します。自己PRの中で最も重要な部分であり、あなたの個性や能力が最も表れるパートです。

この部分を記述する際には、STARメソッドというフレームワークを意識すると、より具体的で分かりやすくなります。

| 要素 | 説明 | 記述例 |

|---|---|---|

| Situation(状況) | どのような状況でしたか? | 「前職の営業チームでは、月間の新規顧客獲得数が目標を大きく下回っている状況でした。」 |

| Task(課題・目標) | どのような課題や目標がありましたか? | 「原因を分析したところ、既存の営業リストが枯渇していることが課題だと判明しました。」 |

| Action(行動) | 課題に対し、あなたが具体的に何を行いましたか? | 「そこで私は、従来のテレアポ手法に加え、SNSを活用した情報発信と、業界のオンラインイベントへの参加による新たなリード獲得手法を提案し、自ら実行しました。」 |

| Result(結果) | 行動の結果、どのような成果が出ましたか? | 「その結果、3ヶ月で新たに50件の有効な商談機会を創出し、チームの月間新規顧客獲得数を前四半期比で150%にまで引き上げることに成功しました。」 |

このように、具体的な行動と、それを裏付ける数字(成果)をセットで示すことで、あなたの強みに客観的な説得力が生まれます。

Point(結論):入社後にどう貢献できるかを伝える

最後に、改めて自分の強みを述べ、その強みを活かして応募企業でどのように貢献できるかという未来のビジョンを示して締めくくります。

「この〇〇という強みを活かし、貴社の△△という事業において、□□という形で貢献できると考えております。」

という構成が基本形です。

最初のPointが「私の強みはこれです」という提示であるのに対し、最後のPointは「だから、私は貴社でこのように活躍できます」という、採用するメリットの念押しです。企業研究で得た知識を基に、企業の事業内容や課題に触れながら、自分の貢献イメージを具体的に語ることで、採用担当者は「この人を採用したい」という気持ちを強くするでしょう。

このPREP法に沿って自己PRを作成することで、あなたの強みが論理的に整理され、採用担当者の記憶に残る、説得力のあるメッセージを届けることができます。

【例文10選】アピールしたい強み別

ここでは、PREP法を用いて作成した自己PRの例文を、アピールしたい強み別に10パターン紹介します。各例文は履歴書に書きやすい200〜300字程度でまとめています。自分の経験に当てはめながら、自己PR作成の参考にしてください。

① 課題解決能力

私の強みは、現状を分析し、課題の本質を特定して解決に導く力です。

前職のマーケティング部門では、Webサイトからの問い合わせ数が伸び悩んでいるという課題がありました。アクセス解析ツールを用いてデータを分析したところ、特定のページの離脱率が際立って高いことが判明。ユーザーインタビューを実施し、情報が探しにくいUIが原因であると特定しました。そこで、サイト構造の改善とナビゲーションの刷新を提案し、エンジニアと協力して改修を実行しました。

その結果、対象ページの離脱率を30%改善し、サイト全体の問い合わせ数を前月比で1.5倍に増加させることに成功しました。この課題解決能力を活かし、貴社のサービスが抱える課題を的確に捉え、事業成長に貢献したいと考えております。

② コミュニケーション能力

私の強みは、多様な立場の人々の意見を調整し、円滑な合意形成を図るコミュニケーション能力です。

現職では、複数の部署が関わる大規模なシステム導入プロジェクトのリーダー補佐を務めております。各部署から出てくる要望が異なり、プロジェクトが停滞しかけたことがありました。私は各部署の担当者に個別にヒアリングを行い、要望の背景にある真の目的を丁寧に聞き出しました。そして、それぞれの懸念点を解消しつつ、プロジェクト全体の目標達成に繋がる代替案を提示することで、全部署の合意を得ることに成功しました。

この調整力を伴うコミュニケーション能力を活かし、貴社でも部門間の連携を促進するハブとして貢献できると確信しております。

③ リーダーシップ

私の強みは、チームの目標達成に向けてメンバーの士気を高め、主体的な行動を促すリーダーシップです。

前職で店舗のサブマネージャーを務めていた際、売上目標が未達続きでチームの雰囲気が沈んでいました。私はまず、メンバー一人ひとりと面談し、個々の強みや課題を共有。その上で、全員が納得できる明確な役割分担と、達成可能な短期目標を設定しました。また、日々の成功体験を朝礼で共有し、互いを称賛する文化を醸成しました。

結果として、チームの一体感が高まり、3ヶ月後には店舗売上目標の120%を達成することができました。この経験で培ったリーダーシップで、貴社のチーム力向上と業績拡大に貢献いたします。

④ 調整力

私の強みは、複雑な利害関係を整理し、関係者全員が納得する着地点を見出す調整力です。

現職の企画部門で、新サービスの開発を担当した際、開発部門と営業部門の間で仕様に関する意見が対立しました。開発部門は技術的な実現可能性を、営業部門は顧客ニーズを最優先に考えており、議論は平行線を辿っていました。私は両部門の間に立ち、それぞれの主張の根拠を深くヒアリングしました。そして、技術的に実現可能でありながら、顧客の主要なニーズを満たす代替案を複数作成し、双方に提示。粘り強く議論を重ね、最終的な合意形成に成功しました。

この板挟みの状況でも冷静に最適解を探る調整力を活かし、貴社の円滑なプロジェクト推進に貢献したいです。

⑤ 企画力・提案力

私の強みは、市場のニーズを的確に捉え、具体的なアクションに繋がる企画を立案・提案する力です。

前職の販促企画担当として、若者向け商品の売上拡大がミッションでした。私はターゲット層である大学生へのアンケート調査やSNSでのトレンド分析を徹底的に行い、彼らが「共感」や「体験」を重視していることを突き止めました。このインサイトに基づき、インフルエンサーを起用したSNSキャンペーンと、大学の学園祭と連動した体験型イベントを企画・提案。上層部の承認を得て実行しました。

この企画が成功し、対象商品の認知度は半期で50%向上し、売上も前年比130%を記録しました。この企画力を活かし、貴社の新たな顧客層開拓に貢献できると考えております。

⑥ 継続力・忍耐力

私の強みは、困難な目標に対しても諦めず、粘り強く努力を続ける継続力です。

独学で英語の習得に取り組み、2年間毎日2時間の学習を継続しました。当初は思うように上達せず何度も挫折しそうになりましたが、「海外の最新技術情報を直接理解する」という明確な目標を常に意識し、学習方法を試行錯誤しながら続けました。オンライン英会話やシャドーイングなど、自分に合った方法を見つけることで、徐々に力がつき、最終的にビジネスレベルの議論が可能な英語力を習得し、TOEICスコアを450点から880点まで伸ばすことができました。

この目標達成に向けた継続力と忍耐力は、貴社で長期的な視点が必要とされる研究開発業務においても必ず活かせると確信しております。

⑦ 主体性・実行力

私の強みは、自ら課題を発見し、解決のために周囲を巻き込みながら行動を起こす主体性です。

現職の総務部で、社内の備品申請プロセスが紙ベースで非効率だと感じていました。そこで私は、業務時間外に複数のクラウド型ワークフローシステムを比較検討し、最もコストパフォーマンスに優れたツールを選定。導入による費用対効果や業務削減時間のシミュレーション資料を自主的に作成し、上長に改善提案を行いました。

提案が承認された後は、導入プロジェクトのリーダーとして各部署への説明会やマニュアル作成を担当し、全社的な移行をスムーズに完了させました。この主体性と実行力を活かし、貴社でも現状に満足することなく、常に改善を目指して行動したいと考えております。

⑧ 向上心・学習意欲

私の強みは、常に新しい知識やスキルの習得に努める高い向上心です。

IT業界の急速な変化に対応するため、現在の業務で用いるプログラミング言語に加え、将来性が高いとされるPythonの学習を1年前から自主的に開始しました。オンライン学習プラットフォームや技術書を活用し、週末の時間を使って学習を続け、データ分析や業務自動化ツールの開発ができるレベルまでスキルを習得しました。実際に、担当業務におけるデータ集計作業を自動化するスクリプトを開発し、月5時間の工数削減を実現しました。

今後も常に学び続ける姿勢を持ち、貴社が展開するAI関連事業において、新たな技術をいち早くキャッチアップし、貢献していきたいです。

⑨ 柔軟性

私の強みは、予期せぬ状況の変化にも動じず、臨機応変に対応できる柔軟性です。

前職でイベント運営を担当していた際、開催当日にメインスピーカーが急病で登壇できなくなるというトラブルが発生しました。私はすぐに代替案を検討し、他の登壇者の方に急遽セッション時間を延長してもらうよう交渉すると同時に、参加者には状況を丁寧に説明し、急遽企画したネットワーキングタイムを設けることで、満足度の低下を防ぎました。アンケートでは「トラブルがあったとは思えないほどスムーズだった」との評価をいただきました。

このような突発的な事態にも冷静に最善策を判断し実行できる柔軟性で、変化の速い貴社のビジネス環境にも迅速に対応し、貢献できると確信しております。

⑩ 正確性・几帳面さ

私の強みは、細部まで注意を払い、ミスなく業務を遂行する正確性と几帳面さです。

現職の経理部門では、月次決算業務を担当しており、1円の誤差も許されない環境で仕事をしてまいりました。私は入力ミスや見落としを防ぐため、独自のダブルチェックリストを作成し、必ずセルフチェックを行うことを徹底しています。また、過去のミス事例を分析し、再発防止策をチームに共有することで、部門全体のヒューマンエラー削減にも貢献しました。

この3年間、私が担当した業務において、金額の誤りによる手戻りは一度も発生しておりません。この正確性を活かし、貴社の経理業務の品質向上と信頼性確保に貢献いたします。

【例文】職種別

ここでは、特に応募者の多い5つの職種について、それぞれの仕事内容で求められる能力を意識した自己PRの例文を紹介します。職種ごとの特徴を掴み、自分の強みを効果的にアピールしましょう。

営業職

【アピールポイント】顧客の課題解決に繋がる提案力と信頼関係構築力

私の強みは、顧客との対話を通じて潜在的な課題を掘り起こし、解決策を提案することで長期的な信頼関係を築く力です。前職の法人営業では、単に自社製品を売り込むのではなく、まず顧客の事業内容や業界の動向を徹底的にリサーチし、仮説を持ってヒアリングに臨むことを徹底しました。ある顧客からは当初「特に課題はない」と言われましたが、対話を重ねる中で業務プロセスの非効率な点を発見。それに合わせたシステムのカスタマイズを提案したところ、「自分たちでも気づかなかった課題を指摘してくれた」と高く評価され、大型受注に繋がりました。結果として、担当エリアの売上を2年間で1.5倍に拡大し、顧客リピート率は90%以上を維持しました。この課題解決型の提案力を活かし、貴社のソリューション営業として顧客満足度の向上と事業拡大に貢献します。

事務職

【アピールポイント】業務効率化を実現する改善提案力と正確な事務処理能力

私の強みは、現状の業務プロセスを分析し、改善策を立案・実行することで効率化を図る力です。現職の営業事務では、見積書や契約書の作成を手作業で行っており、時間と手間がかかる上にミスが発生しやすい状況でした。私は、RPA(Robotic Process Automation)ツールを独学で学び、定型的な書類作成業務を自動化する仕組みを企画・提案しました。上長の承認を得て導入した結果、書類作成にかかる時間を月間で約20時間削減し、ヒューマンエラーをゼロにすることができました。また、日々のデータ入力においても、常にダブルチェックを怠らず、正確性を追求してまいりました。この業務改善力と正確性を活かし、貴社の管理部門の生産性向上に貢献したいと考えております。

販売・接客職

【アピールポイント】顧客満足度を高める傾聴力と提案力

私の強みは、お客様一人ひとりの言葉に真摯に耳を傾け、期待を超える提案をすることで満足度を高める力です。前職のアパレル店では、お客様の好みやライフスタイル、次に購入を検討しているアイテムまで丁寧にヒアリングすることを心掛けていました。あるお客様が特定のワンピースを探して来店された際、お話を伺ううちに来週の同窓会で着用されることがわかりました。そこで、そのワンピースに合うジャケットやアクセサリーも併せて提案したところ、大変喜ばれ、セットでご購入いただけました。このようにお客様に寄り添う接客を続けた結果、個人の顧客リピート率で店舗No.1の成績を3期連続で獲得しました。この傾聴力と提案力を活かし、貴社のファンを一人でも多く増やしていきたいです。

企画・マーケティング職

【アピールポイント】データ分析に基づいた戦略立案と実行力

私の強みは、データ分析によって市場や顧客のインサイトを的確に捉え、具体的なマーケティング戦略に落とし込む力です。現職では、自社ECサイトの売上向上がミッションでした。Google Analyticsや顧客データを分析し、特定のセグメントの購入率が低いことを特定。そのセグメントに対してパーソナライズされたメールマガジンやWeb広告を展開するという施策を立案・実行しました。A/Bテストを繰り返しながらクリエイティブや訴求内容を最適化した結果、対象セグメントのコンバージョン率を2.5倍に向上させ、ECサイト全体の売上を前年比140%にまで成長させることができました。このデータドリブンなアプローチで、貴社のマーケティング活動の成果最大化に貢献できると確信しております。

ITエンジニア・SE

【アピールポイント】高い技術力と顧客の業務を理解する課題解決力

私の強みは、最新技術への探求心と、それを顧客のビジネス課題解決に結びつける応用力です。前職では、クライアントの基幹システム開発プロジェクトにリーダーとして参加しました。要件定義の段階で、顧客の業務フローを深く理解するために現場担当者へのヒアリングを重ねた結果、当初の要望にはなかった業務の非効率な点を発見。最新のクラウドサービスとAPI連携を活用したアーキテクチャを逆提案し、開発工数を抑えつつ、将来の拡張性も担保するシステムを実現しました。この提案により、クライアントの月間業務時間を約50時間削減することに成功し、高く評価されました。常に技術を磨き続けると共に、技術を課題解決の手段として捉える視点を持ち、貴社のシステム開発に貢献したいです。

【例文】状況別

転職活動は、必ずしも経験豊富な人ばかりではありません。未経験の職種への挑戦、社会人経験の浅さ、キャリアのブランクなど、様々な状況の人がいます。ここでは、そうした状況別に、不利に見えがちな点をポジティブなアピールに変えるための自己PR例文とポイントを解説します。

未経験の職種に応募する場合

【ポイント】ポータブルスキルと学習意欲を強調し、ポテンシャルをアピールする

未経験職種への応募では、即戦力となる専門スキルがない分、「なぜこの仕事がしたいのか」という強い熱意と、職種が変わっても活かせる「ポータブルスキル(持ち運び可能な能力)」、そして新しいことを素早く吸収する「学習意欲」をアピールすることが重要です。

【例文】

私の強みは、目標達成に向けた課題発見力と、その解決のために主体的に学ぶ姿勢です。前職の営業では、顧客管理の非効率さに課題を感じ、独学でVBAを習得。入力作業を自動化するツールを自作し、チーム全体の残業時間を月平均10時間削減しました。この経験を通じ、ITの力で業務課題を根本から解決することに強いやりがいを感じ、ITエンジニアを志すようになりました。現在は基本情報技術者試験の合格を目指して学習を進めており、Webアプリケーションの基本的な開発も経験済みです。前職で培った課題発見力と、目標に向かって学び続ける向上心を活かし、一日も早く貴社に貢献できるエンジニアへと成長したいと考えております。

社会人経験が浅い・第二新卒の場合

【ポイント】短い経験の中でも得た学びと、今後の成長性をアピールする

社会人経験が短い第二新卒の場合、大きな実績をアピールすることは難しいかもしれません。しかし、企業側は実績よりも、基本的なビジネススキル、素直さ、吸収力、そして今後の成長ポテンシャルを見ています。短い期間でも、何を意識して仕事に取り組み、何を学んだのかを具体的に語ることが大切です。

【例文】

私の強みは、指示された業務を正確にこなすだけでなく、常に改善点を探す姿勢と素直な吸収力です。前職では約1年間、総務アシスタントとして勤務しました。当初は書類のファイリングやデータ入力が主な業務でしたが、先輩の仕事の進め方を観察し、より効率的なフォルダ分類やファイル名のルールを提案。チームで採用され、書類を探す時間が大幅に短縮されました。また、先輩からのフィードバックは必ずメモを取り、同じミスを繰り返さないよう徹底した結果、「成長が早い」と評価していただけるようになりました。若手ならではの柔軟性と吸収力の高さを活かし、貴社の業務を一日でも早く覚え、新しい知識やスキルを貪欲に吸収しながら貢献していきたいです。

ブランク期間がある場合

【ポイント】ブランク期間をポジティブに転換し、仕事への意欲を示す

育児や介護、療養、資格取得の勉強など、様々な理由でキャリアにブランクが生じることがあります。採用担当者の懸念は「仕事の勘が鈍っていないか」「すぐに辞めてしまわないか」という点です。ブランク期間を無為に過ごしたのではなく、目的を持って過ごしていたこと、そして仕事への復帰意欲が高いことを明確に伝える必要があります。

【例文】

私の強みは、目標管理能力と高い学習意欲です。出産・育児のため約2年間仕事から離れておりましたが、この期間をキャリアアップの機会と捉え、以前から興味のあったWebマーケティングの学習に注力してまいりました。オンラインスクールで体系的に知識を学び、Web解析士の資格を取得。また、自身のブログを立ち上げてSEO対策やコンテンツマーケティングを実践し、半年で月間1万PVを達成しました。この経験から、限られた時間の中で計画を立て、目標に向かって着実に努力する自己管理能力がさらに向上したと自負しております。仕事への復帰意欲は非常に高く、ブランク期間に得たWebマーケティングの知識とスキルを活かし、即戦力として貴社に貢献したいと考えております。

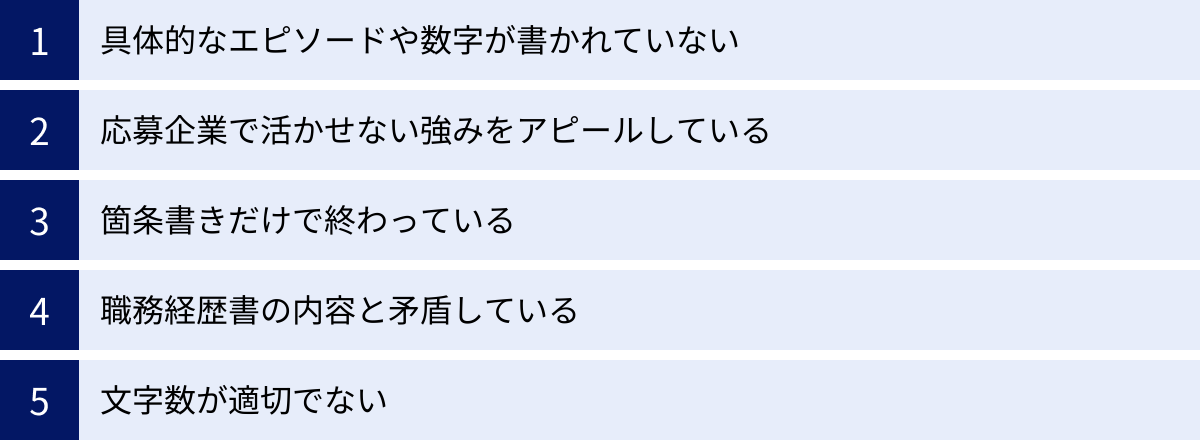

自己PRを書くときの注意点とNG例

魅力的な自己PRを作成するためには、避けるべき「落とし穴」を知っておくことも重要です。ここでは、多くの求職者が陥りがちな失敗例とその改善策を5つ紹介します。自分の自己PRが当てはまっていないか、チェックしてみてください。

具体的なエピソードや数字が書かれていない

最もよくある失敗例が、主張だけで裏付けとなる具体性がない自己PRです。抽象的な言葉の羅列では、あなたの本当の魅力は伝わりません。

- NG例: 「私の強みはコミュニケーション能力です。誰とでも円滑に関係を築き、チームワークを大切にしながら仕事を進めることができます。貴社でもこの能力を活かして貢献したいです。」

- なぜNGか: 「誰とでも」「円滑に」といった言葉が曖昧で、本当にコミュニケーション能力が高いのか判断できません。採用担当者は「具体的にどんな場面で、どうやって?」という疑問を抱きます。

- 改善のポイント:

- 具体的なエピソードを盛り込む: どのような状況で、誰と、どのようなコミュニケーションを取り、その結果どうなったのかを語りましょう。

- 数字で示す: 成果を具体的な数字で示すことで、一気に説得力が増します。(例:「5つの部署が関わるプロジェクトで調整役を担い、納期を1週間前倒しで達成した」など)

応募企業で活かせない強みをアピールしている

自分の持っている強みをアピールすること自体は正しいですが、それが応募先企業のニーズとずれていては意味がありません。企業研究の不足が原因で起こりがちなミスです。

- NG例: 高度な正確性とルーティンワークの遂行能力が求められる経理事務職の応募で、「前職の営業で培った、失敗を恐れないチャレンジ精神が私の強みです」とだけアピールする。

- なぜNGか: チャレンジ精神が悪いわけではありませんが、経理事務という職務で最も求められる能力とは言い難いです。「この人はうちの仕事内容を理解しているのだろうか?」と不安にさせてしまいます。

- 改善のポイント:

- 企業と職種の研究を徹底する: 求人票や公式サイトを読み込み、どのようなスキルや人物像が求められているかを正確に把握しましょう。

- 強みの「見せ方」を工夫する: 自分の強みと企業のニーズが完全に一致しない場合でも、関連付けてアピールできないか考えます。例えば上記の例なら、「新しい会計ソフトの導入にも臆することなく挑戦し、早期に習熟することで業務効率化に貢献できます」といった見せ方が考えられます。

箇条書きだけで終わっている

アピールしたいことが多いあまり、強みを箇条書きで羅列してしまうケースです。これではあなたの思考プロセスや人柄が伝わりません。

- NG例:

「私の強みは以下の通りです。

・リーダーシップ

・課題解決能力

・PCスキル(Excel, PowerPoint)

これらの強みを活かして貢献します。」- なぜNGか: 強みの「カタログ」にはなっていますが、それぞれの強みがどのような経験に裏付けられているのかが全く分かりません。これでは職務経歴書のスキル欄と大差なく、自己PR欄を有効活用できているとは言えません。

- 改善のポイント:

- アピールする強みは1つか2つに絞る: 最も伝えたい強みにフォーカスし、深掘りしましょう。

- PREP法でストーリーを語る: 箇条書きではなく、結論→理由→具体例→結論の流れで、一つのストーリーとして文章を構成しましょう。

職務経歴書の内容と矛盾している

履歴書の自己PRと、別途提出する職務経歴書の内容に食い違いがあると、書類全体の信憑性が損なわれます。

- NG例: 職務経歴書ではチームの一員としてサポート業務に従事したと記載されているのに、自己PRでは「リーダーとしてプロジェクトを牽引し、大きな成功に導きました」と書かれている。

- なぜNGか: 明らかな矛盾であり、経歴を偽っているか、誇張していると判断されます。採用担当者は不信感を抱き、その時点で不採用となる可能性が高いです。

- 改善のポイント:

- 提出前に必ず両方の書類を見直す: 自己PRと職務経歴書、それぞれの記述に一貫性があるかを確認しましょう。

- 事実を誇張しない: 嘘や大げさな表現は避け、事実に基づいた上で、自分の役割の中でどのような工夫や貢献をしたのかをアピールしましょう。「リーダー」でなくとも、「リーダーを補佐し、情報共有を円滑にすることでチームの生産性向上に貢献した」というアピールは可能です。

文字数が適切でない

自己PR欄の大きさに合わない文字数も、評価を下げる要因になります。

適切な文字数は200〜300字が目安

履歴書の様式にもよりますが、一般的に自己PRの適切な文字数は200〜300字程度とされています。この文字数は、採用担当者が短時間で内容を把握しやすく、かつアピールに必要な具体性を盛り込むのに適したボリュームです。

- 短すぎる場合(例:100字未満):

「私の強みは忍耐力です。何事も最後までやり遂げます。貴社で頑張ります。」

これでは情報量が圧倒的に不足しており、熱意も具体性も伝わりません。アピールする気がないと見なされても仕方ありません。 - 長すぎる場合(例:500字以上):

自己PR欄にびっしりと小さな文字で書き込むと、非常に読みにくく、採用担当者に「要点をまとめる能力がないのでは?」というマイナスの印象を与えかねません。伝えたいことが多い場合でも、最も重要なポイントに絞って簡潔にまとめる能力が問われています。 - 改善のポイント:

- まず伝えたい内容を書き出し、そこからPREP法に沿って骨子を組み立てます。

- 最後に、不要な表現(「〜することができます」→「〜できます」など)を削り、200〜300字の範囲に収まるように推敲しましょう。

- 企業から文字数の指定がある場合は、必ずその指示に従ってください。

どうしても自己PRが書けないときの対処法

ここまでの解説を読んでも、「やっぱり自分の強みが分からない」「うまく文章にまとめられない」と悩んでしまう方もいるかもしれません。自己PRの作成は、自分自身と深く向き合う作業であり、一人で抱え込むと行き詰まってしまうこともあります。そんなときは、外部の力や客観的な視点を借りるのが有効です。

自己分析ツールを使ってみる

自分では気づきにくい「客観的な強み」を発見するために、Web上で利用できる自己分析ツールを活用するのは非常に効果的な方法です。これらのツールは、いくつかの質問に答えるだけで、あなたの性格的な強みや思考のクセなどを分析してくれます。診断結果をそのまま自己PRに使うのではなく、結果をヒントにして、それを裏付ける具体的なエピソードを思い出すという使い方をすると良いでしょう。

グッドポイント診断

リクルートが提供する転職サイト「リクナビNEXT」に登録すると無料で利用できる診断ツールです。本格的な診断を通じて、「親密性」「冷静沈着」「決断力」など18種類の強みの中から、あなたを代表する5つの強みを教えてくれます。それぞれの強みについて詳細な解説も読めるため、自己PRの言語化に大いに役立ちます。

(参照:リクナビNEXT公式サイト)

ミイダス

パーソルキャリアが運営する転職サービス「ミイダス」では、独自のコンピテンシー診断が受けられます。あなたの職務遂行能力やストレス耐性、相性の良い上司・部下のタイプなどを客観的に分析し、自分では気づかなかったビジネスパーソンとしての潜在能力を可視化してくれます。診断結果から、どのような環境で自分の力が発揮されやすいのかを知ることもできます。

(参照:ミイダス公式サイト)

ポテパンキャリア

特定の職種に特化した自己分析ツールも存在します。例えば「ポテパンキャリア」はITエンジニアの転職に特化したサービスで、スキルや経験だけでなく、キャリアの方向性に関するカウンセリングを通じて自己分析を深めることができます。このように、自分の目指す業界や職種に特化したサービスを探してみるのも一つの手です。

(参照:ポテパンキャリア公式サイト)

これらのツールは、あくまで自分を知るための「きっかけ」です。診断結果を鵜呑みにするのではなく、その結果を見て「確かに、そういう側面があるかもしれない。そういえば過去にこんな経験があったな」と、自分の過去の経験と結びつける作業が何よりも重要です。

友人や家族に他己分析をしてもらう

自己分析に行き詰まったら、「他己分析」を取り入れてみましょう。自分をよく知る友人や家族、元同僚などに、「私の長所って何だと思う?」「どんな時に頼りになるって感じる?」と率直に聞いてみるのです。自分では当たり前だと思っていて強みだと認識していなかったことが、他人から見ると際立った長所であることは少なくありません。

他己分析を依頼するときのポイントは、以下のような具体的な質問をすることです。

- 「私の良いところ、得意そうなことって何だと思う?」

- 「仕事をしている私を見て、すごいなと思ったことはある?」

- 「私が何かを説明するとき、分かりやすい?分かりにくい?」

- 「私に何かを頼むとしたら、どんなことを頼みたい?」

第三者からの客観的なフィードバックは、自分では思いもよらなかったアピールポイントを発見する大きなチャンスです。得られた意見を元に、それを裏付けるエピソードを探してみると、説得力のある自己PRの材料が見つかるはずです。

転職エージェントに相談する

自己PR作成の最終手段として、そして最も効果的な方法の一つが、転職エージェントに相談することです。転職エージェントは、キャリア相談のプロフェッショナルであり、数多くの求職者の転職を成功に導いてきた実績があります。

転職エージェントを活用するメリットは多岐にわたります。

- 客観的な強みの発掘: 専門のキャリアアドバイザーがあなたの経歴やスキルをヒアリングし、あなた自身も気づいていない強みや市場価値を客観的な視点から引き出してくれます。

- 企業情報の提供: エージェントは、一般には公開されていない、企業の社風や事業戦略、現場が本当に求めている人物像といった「生の情報」を持っています。その情報に基づいて、どの強みを、どのようにアピールすれば効果的かを具体的にアドバイスしてくれます。

- 書類の添削: 作成した自己PRをプロの視点から添削してもらえます。より伝わりやすい表現や、採用担当者に響く言い回しなどを具体的に指導してくれるため、書類の完成度が格段に上がります。

転職エージェントとの面談は、自分一人では見つけられなかったキャリアの可能性を発見し、自信を持って転職活動に臨むための絶好の機会です。無料で相談できるエージェントがほとんどですので、自己PR作成に悩んだら、一度プロの力を借りてみることを強くおすすめします。