履歴書の中でも、採用担当者が特に重視する項目の一つが「志望動機」です。多くの応募者が頭を悩ませるこの項目は、単に「入社したい」という気持ちを伝えるだけのものではありません。採用担当者は志望動機から、あなたの熱意や人柄、そして未来の活躍可能性までを読み取ろうとしています。

「どう書けば熱意が伝わるのだろう」「他の応募者と差をつけるにはどうしたらいいか」「そもそも志望動機が思いつかない」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、採用担当者の視点を踏まえ、魅力的な志bon動機を作成するための準備から、具体的な構成、評価を上げる書き方のポイントまでを徹底的に解説します。状況別・職種別の豊富な例文15選も掲載しているため、あなたの状況に合った書き方がきっと見つかるはずです。

この記事を最後まで読めば、単なるテンプレートの丸写しではない、あなた自身の言葉で、採用担当者の心に響く志望動機が書けるようになります。書類選考の突破率を高め、希望するキャリアへの第一歩を踏み出すために、ぜひ参考にしてください。

目次

採用担当者は志望動機のどこを見ているのか

履歴書の志望動機は、数多く届く応募書類の中から、自社にマッチする人材を見極めるための重要な判断材料です。採用担当者は限られた時間の中で、志望動機の短い文章から応募者の様々な側面を読み取ろうとします。では、具体的にどのような点に注目しているのでしょうか。主に「熱意」「相性」「将来性」という3つの観点から、その評価ポイントを詳しく見ていきましょう。

企業への熱意や志望度の高さ

採用担当者がまず確認したいのは、「どれだけ本気で自社に入社したいと思っているか」という熱意の強さです。多くの企業は、採用活動に多大なコストと時間をかけています。そのため、内定を出した後に辞退されたり、入社後すぐに「思っていたのと違った」という理由で離職されたりすることは、企業にとって大きな損失となります。

志望動機の説得力が高く、企業への理解が深い応募者ほど、「この人は簡単には辞めないだろう」「入社後も高いモチベーションで仕事に取り組んでくれるだろう」と判断されやすくなります。

具体的には、以下のような点から熱意や志望度の高さを測っています。

- 企業研究の深さ: 企業の公式サイトや採用ページに書かれている情報だけでなく、プレスリリースや中期経営計画、競合他社との違いまで深く理解しているか。その企業独自の強みや事業展開、理念などを自分の言葉で語れているかは、熱意を測る重要な指標です。

- 「なぜこの会社なのか」が明確か: 同業他社が数多く存在する中で、なぜその企業を選んだのか。その理由が明確で、説得力があるほど志望度は高いと評価されます。単に「業界のリーディングカンパニーだから」という理由だけでは不十分です。「貴社の〇〇という独自の技術に将来性を感じ、自身の△△という経験を活かせると考えた」のように、企業の独自性と自身の経験を結びつけて語ることが求められます。

- 応募ポジションへの理解度: 自分が応募する職種やポジションの役割を正しく理解し、そこで何を成し遂げたいかが具体的に述べられているか。これも熱意の表れと見なされます。

採用担当者は、何十、何百という履歴書に目を通します。その中で、誰にでも当てはまるような一般的な内容ではなく、「この会社でなければならない」という強い意志が感じられる志望動機は、ひときわ強く印象に残るのです。

企業との相性や人柄のマッチ度

スキルや経験がどれほど優れていても、企業の文化や価値観、働く社員たちと合わなければ、応募者本人にとっても企業にとっても不幸な結果になりかねません。そのため、採用担当者は志望動機から応募者の人柄や価値観を読み取り、自社の社風とマッチするかどうかを慎重に見極めています。

企業にはそれぞれ、大切にしている理念や行動指針、組織の雰囲気といった「社風」があります。例えば、チームワークを重んじる文化の企業に、個人プレーを好む人が入社しても、お互いにストレスを感じてしまうでしょう。逆に、スピード感と変化を求める企業に、安定志向でじっくり物事に取り組みたい人が入っても、本来の能力を発揮しにくいかもしれません。

採用担当者は、志望動機で語られるエピソードや言葉の選び方から、以下のような点を評価しています。

- 企業の理念やビジョンへの共感: 企業のウェブサイトに掲げられている理念やビジョンをただ書き写すのではなく、「その理念のどのような点に、自分のどのような経験から共感したのか」を具体的に語れているか。これにより、応募者の価値観が企業の方向性と一致しているかを確認します。

- 仕事へのスタンスや価値観: 志望動機の中で語られる過去の経験談から、その人が仕事において何を大切にしているか(例:顧客満足、チームでの成果、自己成長、社会貢献など)を推測します。その価値観が、自社の社員が共有している価値観と近いかどうかを見ています。

- コミュニケーションスタイル: 文章のトーンや表現方法から、論理的で分かりやすい説明ができるか、誠実さや謙虚さが感じられるかといった、人としての基本的な姿勢も評価の対象となります。

スキルは入社後に教育することも可能ですが、人柄や価値観を根本から変えることは困難です。だからこそ、採用担当者はカルチャーフィットを重視し、志望動機を通して「この人と一緒に働きたいか」「組織に良い影響を与えてくれそうか」という視点で応募者を見ているのです。

入社後に活躍できるかという将来性

採用は、企業にとって未来への投資です。したがって、採用担当者は応募者の過去の実績や現在のスキルだけでなく、「入社後にどれだけ成長し、企業に貢献してくれるか」という将来性にも大きな期待を寄せています。特にポテンシャルが重視される若手採用や未経験者採用では、この点が合否を分ける重要な要素となります。

志望動機は、応募者が自身のキャリアをどのように捉え、将来どのような姿を目指しているのかを伝える絶好の機会です。採用担当者は、以下の点から応募者の将来性やポテンシャルを判断します。

- 経験やスキルの再現性と応用力: 過去の経験で得たスキルが、応募先企業の業務でどのように活かせるのかを具体的に示せているか。単に「〇〇ができます」とアピールするだけでなく、「前職で培った〇〇のスキルを活かし、貴社の△△という課題解決に貢献できます」といったように、スキルを応用して貢献する意欲が見られると、活躍イメージが湧きやすくなります。

- キャリアプランの明確さ: 入社後の目標が明確で、それが企業の事業方向性と一致しているか。例えば、「まずは〇〇の業務で経験を積み、将来的には△△の分野で専門性を高めて、貴社の事業拡大に貢献したい」といった具体的なビジョンを語れる応募者は、成長意欲が高いと評価されます。

- 学習意欲と自己成長への姿勢: 特に未経験の職種に応募する場合、「教えてもらう」という受け身の姿勢ではなく、自ら学んでスキルを習得し、一日も早く戦力になりたいという能動的な意欲を示せているか。入社後の成長スピードを期待させる重要なポイントです。

まとめると、採用担当者は志望動機を通じて、応募者がただ会社に入りたいだけでなく、「この会社で、自分の能力を活かして、このように貢献したい」という明確なビジョンを持っているかを見ています。過去(経験)・現在(スキル)・未来(貢献意欲)が一貫したストーリーとして語られている志望動機は、採用担当者に「この人を採用したい」と思わせる強い説得力を持つのです。

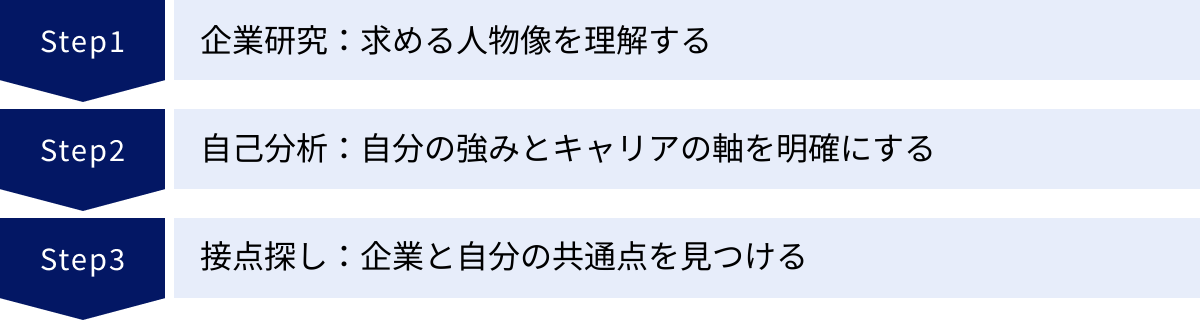

魅力的な志望動機を書くための3つの準備

採用担当者の心に響く、説得力のある志望動機は、いきなり書き始めても完成しません。それは、自分自身と応募先企業を深く理解し、両者の接点を見つけ出すという、丁寧な準備作業の結晶です。ここでは、魅力的な志望動機を書くために不可欠な「企業研究」「自己分析」「接点探し」という3つの準備ステップについて、具体的な方法とともに詳しく解説します。

① 企業研究:求める人物像を理解する

志望動機作成の第一歩は、応募先企業を徹底的に知ることから始まります。企業研究の目的は、単に企業の情報を集めることではありません。「その企業がどのような人材を求めているのか」を正確に理解し、「なぜ同業他社ではなく、この企業でなければならないのか」という問いに答えるための材料を集めることにあります。

浅い企業研究に基づいた志望動機は、「どの会社にも言えること」しか書けず、熱意が伝わりません。時間をかけて深く調べることで、あなただけのオリジナルな志望動機を作成するための土台が築かれます。

具体的な企業研究の方法

- 公式ウェブサイト・採用サイト: 最も基本的な情報源です。事業内容、企業理念、沿革、トップメッセージ、社員インタビューなどは必ず読み込みましょう。特に「求める人物像」や「社員に大切にしてほしい価値観」といった項目は、企業がどのような人材を欲しているかを直接的に示しています。

- IR情報(投資家向け情報): 上場企業であれば、必ずIR情報が公開されています。決算説明資料や中期経営計画には、企業の現在の財務状況や今後の事業戦略が具体的に書かれています。「会社が今後どの分野に力を入れていこうとしているのか」を把握することは、入社後の貢献イメージを語る上で非常に有効です。

- プレスリリース・ニュース: 企業が最近発表した新サービスや業務提携、社会貢献活動などのニュースをチェックしましょう。企業の「今」の動きを知ることで、よりタイムリーで具体的な志望動機が書けます。

- 商品・サービスの研究: 実際にその企業の商品やサービスを利用してみることも重要です。ユーザーとして感じた魅力や改善点を自分の言葉で語ることで、机上の空論ではない、リアルな興味関心を示すことができます。

- 競合他社との比較: 応募先企業だけでなく、競合となる企業のウェブサイトや事業内容も調べてみましょう。比較することで、応募先企業の「独自性」や「強み」がより明確に浮かび上がってきます。この独自性こそが、「この企業でなければならない理由」を語る上での重要な根拠となります。

これらの情報を集めながら、「この企業はなぜ成長しているのか」「どのような課題を抱えていそうか」「どのような人材がいれば、さらに発展するだろうか」といった視点で分析することが、質の高い企業研究の鍵です。

② 自己分析:自分の強みとキャリアの軸を明確にする

企業研究が「相手を知る」作業だとすれば、自己分析は「自分を知る」作業です。自分のこれまでの経験、スキル、価値観を深く掘り下げ、言語化することで、初めて「自分は何ができて、何をしたいのか」を明確に企業に伝えることができます。自己分析が不十分だと、志望動機が自分の言葉ではなく、どこか借りてきたような薄っぺらい内容になってしまいます。

自己分析の目的は、自分の「強み(Can)」、「やりたいこと(Will)」、そして「価値観(キャリアの軸)」を整理し、一貫性のあるキャリアストーリーを構築することです。

具体的な自己分析の方法

- キャリアの棚卸し: これまでの職務経歴やアルバイト経験、学業、部活動など、すべての経験を時系列で書き出します。それぞれの経験で「どのような役割(Task)」「どのような行動(Action)」「どのような結果(Result)」を出したのかを具体的に振り返ります。特に、成功体験だけでなく、失敗体験から何を学んだのかを掘り下げると、人間的な深みや成長意欲を示すことができます。

- Will-Can-Mustのフレームワーク:

- Will(やりたいこと): 将来どのような仕事がしたいか、どのような自分になりたいか、キャリアを通じて何を実現したいかを書き出します。

- Can(できること・強み): キャリアの棚卸しで見えてきた、自分の得意なこと、スキル、知識をリストアップします。

- Must(やるべきこと・求められること): 企業や社会から求められている役割や責任を考えます。これは企業研究の結果と連動します。

この3つの円が重なる部分が、あなたにとって最も活躍でき、かつ満足度の高い仕事領域となります。

- モチベーショングラフの作成: 横軸に時間、縦軸にモチベーションの高さをとり、これまでの人生の浮き沈みをグラフ化します。モチベーションが上がった時、下がった時に「なぜそうなったのか」その要因を分析することで、自分がどのような環境や状況で意欲的に働けるのか、という価値観(キャリアの軸)が見えてきます。

- 強み診断ツールの活用: 客観的な視点を取り入れるために、市販の強み診断ツールなどを利用するのも一つの手です。自分では気づかなかった意外な強みを発見するきっかけになることがあります。

これらの作業を通じて、「なぜ自分は転職したいのか(あるいは就職したいのか)」「仕事を通じて何を実現したいのか」という根本的な問いに対する答えを自分の中に持つことが、ブレない志望動機を作成するための核となります。

③ 接点探し:企業と自分の共通点を見つける

最後の準備ステップは、これまで行ってきた「企業研究」と「自己分析」の結果を結びつける作業です。いわば、企業の「求める人物像」と、自分の「強み・やりたいこと」の間に橋を架けるプロセスです。この「接点」こそが、志望動機の最も重要な核となる部分であり、採用担当者に「この人は自社に必要な人材だ」と確信させるための説得力の源泉となります。

接点が見つからない場合、それは企業研究か自己分析のどちらかが不足しているか、あるいはその企業とあなたは本当にマッチしていないのかもしれません。無理にこじつけるのではなく、もう一度前のステップに戻って考え直すことも大切です。

具体的な接点の見つけ方

- 「求める人物像」と「自分の強み」をマッチングさせる:

- 企業の採用ページに「主体性のある人材」と書かれていれば、自己分析で見つけた「前例のない業務でも、自ら情報収集し、周囲を巻き込みながらプロジェクトを推進した経験」を具体的なエピソードとして結びつけます。

- 「データ分析力のある人材」を求めているなら、「売上データを分析し、新たな販促企画を立案して売上を〇%向上させた経験」をアピールします。

- 「企業の事業戦略」と「自分のキャリアビジョン」を重ね合わせる:

- 企業が「海外展開を加速する」という中期経営計画を掲げているなら、「学生時代に培った語学力と、異文化理解への強い関心があり、将来は海外事業に携わりたい」という自分のビジョンと結びつけます。

- 企業が「DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進している」なら、「現職でRPAツールを導入し、業務効率化を実現した経験を活かし、貴社のDX推進に貢献したい」と語ることができます。

- 「企業の理念」と「自分の価値観」を繋げる:

- 企業が「顧客第一主義」を掲げているなら、「アルバイトでお客様から『ありがとう』と言われることに最もやりがいを感じていた」という自分の価値観と結びつけ、「貴社の理念に深く共感した」と伝えることができます。

このように、「企業が欲しているもの」に対して、「私はこれを提供できます」と具体的に提示するのが接点探しです。この作業を丁寧に行うことで、あなたの志望動機は単なる憧れや希望ではなく、「企業への貢献を約束する、具体的な提案」へと昇華されるのです。

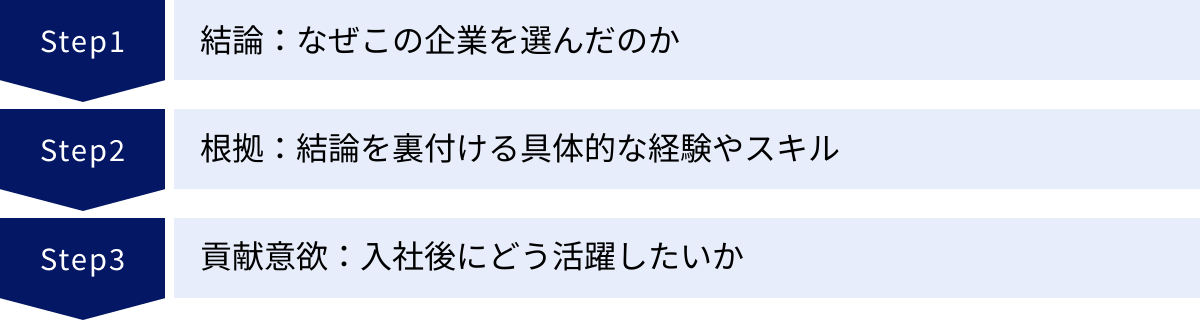

伝わる志望動機の基本的な構成

優れた内容を考えても、それが相手に伝わらなければ意味がありません。採用担当者は毎日多くの書類に目を通すため、短時間で要点を理解できる論理的で分かりやすい文章が好まれます。ここでは、説得力を高め、言いたいことを確実に伝えるための基本的な文章構成を紹介します。この構成は、一般的に「PREP法」と呼ばれるフレームワークを応用したもので、「結論 → 根拠 → 貢献意欲」の順で展開します。

結論:なぜこの企業を選んだのか

文章の冒頭で、最も伝えたい核心部分、すなわち「私が貴社を志望する理由は〇〇です」という結論を明確に述べることが、伝わる志望動機の鉄則です。

なぜ結論から始めるべきなのでしょうか。理由は主に2つあります。

- 採用担当者の負担を軽減するため: 忙しい採用担当者は、志望動機の全文をじっくり読む時間がない場合もあります。最初に結論が書かれていれば、書き手が何を言いたいのかを瞬時に把握でき、その後の文章を読むための心構えができます。だらだらと経緯から説明を始めると、「結局この人は何が言いたいのだろう?」とストレスを与えてしまい、続きを読む意欲を削いでしまう可能性があります。

- 論理的思考力をアピールするため: 結論から話す構成は、ビジネスコミュニケーションの基本です。この構成を守ることで、要点を整理し、相手に分かりやすく伝える能力があることを自然にアピールできます。

この「結論」部分では、抽象的な言葉ではなく、できるだけ具体的なキーワードを盛り込むのがポイントです。

【悪い例】

「貴社の将来性に魅力を感じ、志望いたしました。」

→ どの企業にも当てはまるため、熱意が伝わりにくい。

【良い例】

「貴社が独自に開発された〇〇という技術が、社会の△△という課題を解決する大きな可能性を秘めている点に強く惹かれ、志望いたしました。」

→ 企業研究に基づいた具体的な魅力に言及しており、志望度の高さがうかがえる。

【良い例】

「『人々の暮らしを豊かにする』という貴社の理念に深く共感し、前職で培った〇〇の経験を活かして貢献したいと考え、志望いたしました。」

→ 企業の理念と自分の経験を結びつけており、一貫性がある。

最初に志望理由の核を提示することで、読み手の興味を引きつけ、続く「根拠」へのスムーズな橋渡しをするのが、このパートの役割です。

根拠:結論を裏付ける具体的な経験やスキル

冒頭で述べた「結論」に説得力を持たせるためには、その理由を裏付ける具体的な「根拠」が必要です。このパートでは、「なぜ、そう言えるのか?」という採用担当者の疑問に答えるように、あなた自身の経験やスキルを交えたエピソードを語ります。ここが、あなたの志望動機にオリジナリティとリアリティを与える最も重要な部分です。

単に「コミュニケーション能力があります」「課題解決力があります」と主張するだけでは、信憑性がありません。その能力が実際に発揮された状況や、それによってもたらされた結果を具体的に記述することが求められます。

根拠を具体的に語るためのポイント

- 具体的なエピソードを盛り込む:

- 「コミュニケーション能力」をアピールしたい場合:

- (NG)「私はコミュニケーション能力が高いです。」

- (OK)「前職の営業チームでは、毎日朝礼でメンバーの進捗状況や課題を共有する場を設けました。その結果、チーム内の情報格差がなくなり、連携ミスが前年比で30%減少し、チーム全体の目標達成に貢献しました。」

- 「コミュニケーション能力」をアピールしたい場合:

- 数字を用いて客観性を示す:

- 可能な限り、実績を具体的な数字で示しましょう。「売上を上げました」ではなく「売上を前年比120%に伸ばしました」、「業務を効率化しました」ではなく「月間20時間の残業時間を削減しました」と表現するだけで、説得力が格段に増します。

- STARメソッドを意識する:

- エピソードを構成する際に、「STARメソッド」というフレームワークを意識すると、分かりやすく整理できます。

- S (Situation): どのような状況で

- T (Task): どのような課題・目標があり

- A (Action): 自身がどのように考え、行動し

- R (Result): 結果としてどうなったか

この流れでエピソードを語ることで、あなたの行動特性や問題解決のプロセスが採用担当者に具体的に伝わります。

- エピソードを構成する際に、「STARメソッド」というフレームワークを意識すると、分かりやすく整理できます。

このパートで語るエピソードは、冒頭で述べた「結論(志望理由)」と密接に関連している必要があります。「貴社の〇〇という技術に惹かれた」と結論で述べたなら、それに関連する技術的な知識を学んだ経験や、課題解決のために技術を活用したエピソードを根拠として提示する、といった一貫性が重要です。

貢献意欲:入社後にどう活躍したいか

志望動機の締めくくりとして、これまでの経験やスキルを活かして、入社後にどのように企業へ貢献したいのか、という未来への意欲を具体的に述べます。採用は企業にとって投資であり、採用担当者は「この人を採用することで、自社にどのようなメリットがあるのか」を知りたいと考えています。

このパートは、あなたの熱意と将来性をアピールする最後のチャンスです。漠然とした精神論で終わらせるのではなく、具体的なアクションプランやビジョンを示すことが重要です。

貢献意欲を効果的に伝えるためのポイント

- 具体的な業務内容に言及する:

- (NG)「一日も早く戦力になれるよう、精一杯頑張ります。」

- (OK)「まずは〇〇職として、前職で培った顧客分析スキルを活かして既存顧客との関係強化に努めたいです。将来的には、その経験を元に新たなマーケティング戦略の立案にも挑戦し、貴社の事業拡大に貢献したいと考えております。」

- 企業の今後の展開と結びつける:

- 企業研究で把握した中期経営計画や今後の事業戦略に触れ、「貴社が注力されている〇〇事業において、私の△△という経験は必ずやお役に立てると確信しております」と述べることで、企業への深い理解と貢献意欲を同時に示すことができます。

- 謙虚さと意欲のバランスを取る:

- 自信過剰な表現は避けつつも、「貢献したい」という前向きな姿勢を明確に示しましょう。「勉強させていただきたい」という受け身の姿勢は、学生気分が抜けていないと捉えられる可能性があります。「〇〇を学びながら、一日も早く△△の分野で貢献できるよう努めます」のように、学ぶ意欲と貢献意欲をセットで伝えると良いでしょう。

「結論」で関心を示し、「根拠」で能力を証明し、そしてこの「貢献意欲」で未来の活躍を約束する。この3ステップの構成を意識することで、あなたの志望動機は論理的で説得力のある、採用担当者の記憶に残るものになるはずです。

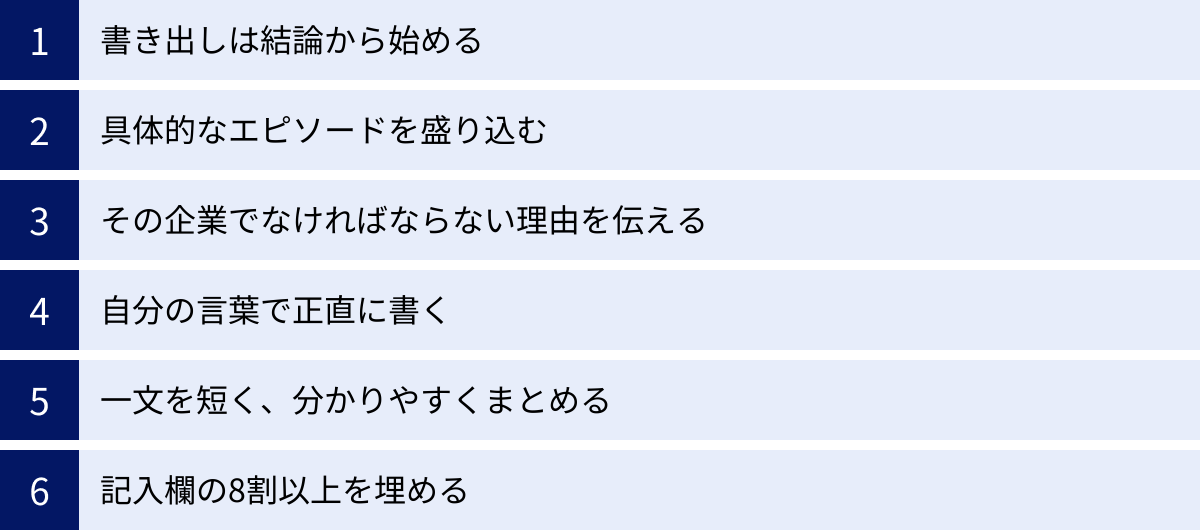

評価を上げる志望動機の書き方6つのポイント

基本的な構成を押さえた上で、さらに採用担当者からの評価を高めるためには、いくつかのテクニックが必要です。ここでは、あなたの志望動機を他の応募者と差別化し、より魅力的に見せるための6つの具体的な書き方のポイントを解説します。これらのポイントを意識することで、あなたの熱意や人柄がより深く伝わるようになります。

① 書き出しは結論から始める

これは「伝わる志望動機の基本的な構成」でも触れましたが、非常に重要なポイントなので改めて強調します。志望動機は、必ず「なぜこの企業を志望するのか」という結論から書き始めてください。

ビジネスの世界では、報告や提案など、あらゆるコミュニケーションにおいて「結論ファースト(結論先出し)」が基本とされています。採用担当者は日々多くの書類を処理しており、時間は限られています。回りくどい前置きから始まる文章は、読み手の集中力を削ぎ、最後まで読んでもらえない可能性すらあります。

書き出しで結論を明確に提示することで、

- 読み手(採用担当者)が瞬時に要点を理解できる

- 書き手(応募者)の論理的思考能力をアピールできる

- 文章全体の一貫性が保たれ、メッセージがブレにくくなる

といったメリットがあります。

「私が貴社を志望する理由は、〇〇という事業に将来性を感じ、自身の△△という経験を活かせると考えたからです。」

このように、志望理由の核心を最初に簡潔に述べることで、採用担当者は「なるほど、この人は事業内容と自身の経験を結びつけているのだな」とすぐに理解し、その後の具体的なエピソードにも興味を持って読み進めてくれるでしょう。

② 具体的なエピソードを盛り込む

「コミュニケーション能力」「課題解決能力」「主体性」といった抽象的な言葉を並べるだけでは、あなたの本当の魅力は伝わりません。なぜなら、それらの言葉は誰でも簡単に使えてしまい、他の応募者との差別化ができないからです。

あなたの強みやスキルに説得力を持たせるためには、それを裏付けるあなただけが経験した具体的なエピソードが不可欠です。エピソードを語る際は、どのような状況で、どのような課題に対して、自分がどう考え、どう行動し、その結果どうなったのかを、情景が目に浮かぶように描写することが大切です。

例えば、「主体性」をアピールしたい場合、

- (抽象的な表現)「私には主体性があります。どのような仕事でも積極的に取り組みます。」

- (具体的なエピソード)「前職でマニュアル化されていなかった新規顧客への対応業務において、私は自ら率先して過去の対応履歴を分析し、FAQと対応フローを作成しました。これをチーム内に共有した結果、新人でもスムーズに対応できるようになり、顧客満足度アンケートの評価が平均で0.5ポイント向上しました。」

後者のように具体的な行動と結果を示すことで、あなたの「主体性」が単なる自己評価ではなく、客観的な事実に基づいたものであると証明できます。数字や固有名詞(ツール名など)を交えると、エピソードの具体性と信頼性はさらに高まります。

③ その企業でなければならない理由を伝える

採用担当者が最も知りたいことの一つが、「数ある企業の中で、なぜうちの会社を選んだのか?」という点です。この問いに答えられない志望動機は、「うちの会社じゃなくても良いのでは?」と思われ、志望度が低いと判断されてしまいます。

「業界トップクラスだから」「安定しているから」といった理由は、他の多くの企業にも当てはまるため、説得力に欠けます。そうではなく、企業研究を通じて見つけ出した、その企業ならではの「独自性」や「魅力」に焦点を当て、それと自分自身を関連付けることが重要です。

その企業でなければならない理由を伝える切り口としては、以下のようなものが考えられます。

- 事業内容・サービス・製品:「貴社が提供する〇〇というサービスは、業界の常識を覆す画期的なものであり、その開発思想に深く共感しました。」

- 技術力:「他社にはない〇〇という独自の技術力に魅力を感じており、その技術開発に携わることで自身のスキルを高めたいです。」

- 企業理念・ビジョン:「『△△で社会に貢献する』という貴社の理念は、私が仕事を通じて実現したい価値観と完全に一致しています。」

- 社風・働く人:「社員インタビューを拝見し、若手にも裁量権を与え挑戦を後押しする社風に惹かれました。そのような環境でこそ、私は最大限のパフォーマンスを発揮できると考えています。」

これらの要素を挙げ、「だからこそ、同業他社ではなく貴社で働きたいのです」という強いメッセージを伝えることで、あなたの熱意と本気度が伝わります。

④ 自分の言葉で正直に書く

インターネットで検索すれば、志望動機の例文やテンプレートは簡単に見つかります。しかし、それらをそのまま書き写した文章は、経験豊富な採用担当者にはすぐに見抜かれてしまいます。借り物の言葉には魂が宿らず、あなたの個性や熱意は伝わりません。

もちろん、構成や表現を参考にするのは良いことです。しかし、最終的には自分自身の経験と考えに基づいた、オリジナルの言葉で語ることが何よりも大切です。たとえ少し不格好な文章になったとしても、自分の体験から紡ぎ出された言葉には、リアリティと説得力が生まれます。

背伸びをして自分を良く見せようとしたり、事実と異なるエピソードを創作したりするのも避けるべきです。面接で深く質問された際に、矛盾が生じてしまい、かえって信頼を失うことになります。

等身大の自分を、誠実な言葉で表現すること。それが、採用担当者との信頼関係を築く第一歩です。あなたのユニークな経験や、仕事に対する真摯な想いを、あなた自身の言葉で正直に伝えましょう。

⑤ 一文を短く、分かりやすくまとめる

志望動機は、文学作品ではありません。芸術性よりも、論理性と分かりやすさが優先されます。一文が長くなると、主語と述語の関係がねじれたり、修飾語がどこにかかっているのか分かりにくくなったりして、読み手にストレスを与えます。

文章を書く際は、以下の点を心がけましょう。

- 一文一義を意識する: 一つの文には、一つのメッセージだけを込めるようにします。「~で、~して、~なので、~です」と接続助詞で長く繋げるのではなく、適度に句読点(、。)を使って文を区切りましょう。

- 主語と述語を近づける: 主語と述語が離れていると、文章の意味が掴みにくくなります。できるだけシンプルな構造の文を心がけましょう。

- 専門用語や難しい言葉を多用しない: 自分の知識をひけらかすような表現は避け、誰が読んでも理解できる平易な言葉を選びましょう。ただし、応募職種で一般的に使われる専門用語を適切に使うことは、専門性をアピールする上で効果的です。

一度書き上げた文章は、声に出して読んでみるのがおすすめです。途中で息が続かなくなったり、リズムが悪かったりする箇所は、長すぎて読みにくい文である可能性が高いです。簡潔でリズミカルな文章は、内容が頭にすっと入ってきやすく、知的な印象を与えます。

⑥ 記入欄の8割以上を埋める

履歴書の志望動機欄のスペースは、企業があなたからのメッセージを期待している大きさの表れです。この欄に数行しか書かれていなかったり、大きな空白が目立ったりすると、採用担当者は「この人はうちの会社への関心が低いのではないか」「入社意欲に欠けるのではないか」という印象を抱きかねません。

記入欄の8割以上を目安に、しっかりと文章で埋めることが、あなたの熱意を視覚的に伝える一つの方法です。限られたスペースの中で、伝えたいことを要約し、適切に配置する能力も評価の対象になり得ます。

ただし、注意点もあります。

- 文字を詰め込みすぎない: 欄いっぱいに小さな文字でぎっしりと書き込むと、かえって読みにくくなり、相手への配慮が欠けていると見なされる可能性があります。適度な余白や行間を意識し、読みやすさを保ちましょう。

- 内容の密度が重要: 文字数を稼ぐためだけに、同じ意味の言葉を繰り返したり、冗長な表現を使ったりするのは本末転倒です。あくまでも、伝えたい内容を十分に盛り込んだ結果として、8割以上が埋まるのが理想です。

指定されたフォーマットの中で、最大限の自己アピールをするという意識を持つことが大切です。手書きの場合は、丁寧に、読みやすい大きさの文字で書くことも忘れないようにしましょう。

【状況別】履歴書の志望動機 例文8選

ここでは、応募者の様々な状況に応じた志望動機の例文を8パターン紹介します。各例文には、アピールすべきポイントの解説も加えています。これらの例文はあくまで参考です。あなた自身の経験や考えを元に、オリジナリティのある志望動機を作成するためのヒントとして活用してください。

① 未経験の職種・業種に応募する場合

未経験からの応募では、即戦力としてのスキルよりも、ポテンシャル、学習意欲、そして人柄が重視されます。なぜその仕事に挑戦したいのかという強い動機と、自ら学んで成長していく能動的な姿勢をアピールすることが重要です。

【例文】

現職では飲食店の店長として、売上管理やスタッフ育成に携わってまいりました。特にお客様のニーズを分析し、新メニュー開発やイベント企画を通じて売上を前年比115%に向上させた経験から、データに基づいた課題解決の面白さに目覚めました。この経験をより専門的な形で活かしたいと考え、未経験からでも挑戦できるIT業界、中でも顧客の課題解決に直接貢献できるITコンサルタント職を志望しております。

貴社は、特に中小企業のDX化支援に強みを持ち、顧客に寄り添う姿勢を大切にされている点に強く惹かれました。これは、私が店長として常にお客様の立場に立って考えることを徹底してきた姿勢と通じるものだと感じています。

現在、ITパスポートの資格取得に向けて勉強中であり、入社後は一日も早く貴社の戦力となるべく、専門知識の習得に全力を尽くす所存です。前職で培った課題発見力と実行力を活かし、お客様に最適なソリューションを提案できるコンサルタントを目指します。

【ポイント解説】

- 現職での経験と志望職種の共通点(課題解決、ニーズ分析)を結びつけています。

- なぜ未経験の職種に挑戦したいのか、そのきっかけとなった具体的なエピソードが語られています。

- 「なぜこの会社か」という理由(中小企業のDX化支援)が明確です。

- 自主的な学習(ITパスポートの勉強)に言及し、高い学習意欲を示しています。

- 「教えてもらう」ではなく、自ら学んで貢献するという能動的な姿勢がアピールできています。

② 経験のある職種・業種に転職する場合

同職種・同業種への転職では、即戦力として活躍できる具体的なスキルと実績をアピールすることが求められます。これまでの経験をどのように活かし、さらにどのような付加価値を企業にもたらすことができるのかを明確に示しましょう。

【例文】

これまで5年間、法人向けSaaS製品の営業職として、主に新規顧客開拓に従事してまいりました。顧客の潜在的な課題をヒアリングし、自社製品を用いた解決策を提案することで、3年連続で営業目標を120%以上達成しております。

数ある同業他社の中でも、特に貴社の「〇〇(製品名)」は、業界内で唯一△△という機能を有しており、顧客の多様なニーズに高いレベルで応えられる点に大きな将来性を感じています。現職で培ったヒアリング力と提案力を活かし、この優れた製品をより多くの企業に届けることで、顧客の事業成長に貢献したいと考え、志望いたしました。

入社後は、即戦力として新規開拓を牽引することはもちろん、将来的にはチームリーダーとして、自身の成功事例をチームに展開し、組織全体の営業力強化にも貢献していきたいと考えております。

【ポイント解説】

- 具体的な数値(5年間、3年連続、目標120%以上)を用いて、実績を客観的に示しています。

- 「なぜこの会社か」という理由が、競合優位性(唯一△△という機能)という具体的なポイントで語られています。

- 「スキルを活かせる」だけでなく、「その企業の製品だからこそ活かしたい」という熱意が伝わります。

- 入社後の貢献イメージが、短期的な目標(即戦力)と長期的な目標(チームリーダー)の両面から語られており、キャリアプランの明確さがアピールできています。

③ 第二新卒として応募する場合

第二新卒の場合、短いながらも社会人経験で得た学びや気づきをアピールすることが重要です。学生気分が抜け、ビジネスの基本を理解していること、そして前職の経験を踏まえて改めて自分のキャリアを見つめ直し、高い意欲を持って応募していることを伝えましょう。

【例文】

新卒で入社したIT企業では、約1年間、システムエンジニアとしてテスト業務に携わりました。製品の品質を担保する重要な役割にやりがいを感じる一方で、より上流工程から顧客と直接関わり、課題解決に貢献したいという想いが強くなりました。

貴社は、要件定義から開発、運用までを一気通貫で手掛けており、若手でも早期から顧客折衝の機会があると伺っております。そのような環境でこそ、前職で学んだ品質管理の視点を活かしつつ、顧客の真のニーズを汲み取ったシステム開発ができると考え、強く惹かれました。

前職では、テスト工程の非効率な部分を洗い出し、RPAツールを独学で導入して作業時間を月10時間削減した経験があります。この課題発見力と主体性を活かし、一日も早く貴社のプロジェクトに貢献できる人材になります。

【ポイント解説】

- ポジティブな転職理由(より上流工程で顧客と関わりたい)が明確に述べられています。

- 短い社会人経験の中でも、具体的な学びや実績(RPA導入による業務効率化)をアピールできています。

- 「なぜこの会社か」が、自身のキャリア志向(上流工程への挑戦)と企業の環境(若手に任せる風土)と結びついており、説得力があります。

- 社会人としての基礎体力と、今後の成長への高いポテンシャルを感じさせます。

④ 異業種へ転職する場合

異業種への転職では、これまでの経験で培ったスキルの中で、業界や職種が変わっても通用する「ポータブルスキル」を強調することが鍵となります。なぜ異業種に挑戦したいのか、その理由と熱意を論理的に説明することが求められます。

【例文】

私はこれまで8年間、アパレル業界で店舗マネジメントと販売促進に携わってまいりました。顧客データ分析に基づいたVMD(ビジュアルマーチャンダイジング)の改善や、SNSを活用した販促企画を立案・実行し、担当店舗の売上を3年間で1.5倍に拡大させた実績があります。

この経験を通じて、顧客の心を動かし、行動を促すマーケティングの奥深さに魅了され、より専門性を高めたいと考えるようになりました。特に、形のないサービスを扱うWebマーケティング業界は、データドリブンな施策が事業成果に直結する点に大きなやりがいを感じています。

貴社は、論理的なデータ分析とクリエイティブな企画力を両立させ、多くのクライアントを成功に導いている点に感銘を受けました。前職で培った顧客インサイトを捉える力と、データに基づき仮説検証を繰り返す実行力は、貴社のWebマーケティングコンサルタントとして必ず活かせると確信しております。業界知識は一日も早く吸収し、新たな視点から貴社の事業に貢献したいです。

【ポイント解説】

- ポータブルスキル(データ分析力、企画実行力、顧客理解力)を具体的な実績(売上1.5倍)と共に示しています。

- なぜ異業種(Webマーケティング)に挑戦したいのか、その動機が自身の経験に基づいて自然な流れで語られています。

- 異業種だからこその貢献価値(新たな視点)にも言及し、採用するメリットを提示しています。

- 謙虚に学ぶ姿勢と、経験を活かす自信のバランスが取れています。

⑤ ブランク期間がある場合

採用担当者はブランク期間について「何をしていたのか」「働く意欲はあるのか」を気にします。ブランク期間をネガティブに捉えず、その期間中の経験や学びをポジティブに変換して伝えることが重要です。働くことへの強い意欲と、ブランクがあったからこその貢献価値を示しましょう。

【例文】

出産・育児のため約3年間、職務から離れておりましたが、子育てを通じて、限られた時間の中で複数のタスクを効率的にこなす段取り力や、予期せぬ事態に冷静に対応する力が身につきました。この経験は、前職で培った事務職としての正確性に加え、新たな強みになったと感じております。

貴社は、多様な働き方を推進し、子育て中の社員も多く活躍されていると伺い、長期的にキャリアを築ける環境に魅力を感じました。また、ブランク期間中には、貴社の主力事業である〇〇分野の動向に関心を持ち、関連書籍を読むなど情報収集を続けておりました。

前職で培ったPCスキル(Word, Excel, PowerPoint)と、育児を通じて得たマルチタスク管理能力を活かし、〇〇部の皆様を正確かつスピーディーな事務業務でサポートすることで、部署全体の生産性向上に貢献したいと考えております。

【ポイント解説】

- ブランクの理由を正直に伝えつつ、その期間に得たスキル(段取り力、対応力)をポジティブにアピールしています。

- ブランク期間中も社会との接点を持っていたこと(情報収集)を伝え、働く意欲の高さを示しています。

- 「なぜこの会社か」が、企業の働きやすい環境(多様な働き方)と結びついており、長く働きたいという意思が伝わります。

- 具体的な貢献イメージ(事務サポートによる生産性向上)が語られており、採用後の活躍が想像しやすくなっています。

⑥ 派遣・契約社員から正社員を目指す場合

正社員を目指す場合、「なぜ正社員になりたいのか」という理由と、これまで以上の責任を担う覚悟を示すことが不可欠です。派遣・契約社員として培ったスキルや経験をベースに、より主体的かつ長期的な視点で企業に貢献したいという意欲を伝えましょう。

【例文】

派遣社員として3年間、〇〇社にて経理アシスタント業務に従事してまいりました。月次決算のサポートや伝票処理などを担当する中で、業務の正確性とスピードには自信があります。また、既存の経費精算フローに非効率な点があることに気づき、Excelマクロを用いた自動化ツールを自主的に作成し、月5時間の業務削減に貢献しました。

このような改善活動を通じて、部分的な業務だけでなく、より深く経営に近い立場で会社全体に貢献したいという想いが強くなりました。貴社の一員として腰を据え、責任ある立場で経理の専門性を高めていきたいと考え、正社員としての採用を志望いたします。

貴社の堅実な経営基盤と、社員の成長を後押しする研修制度に魅力を感じています。これまでの実務経験に加え、現在勉強中の日商簿記2級の知識も活かし、将来的には年次決算業務にも携わることで、貴社の事業基盤を支える一員となりたいです。

【ポイント解説】

- 派遣社員としての業務内容と実績(業務削減)が具体的に語られており、スキルの高さが証明されています。

- 正社員になりたい理由が、「より深く、責任ある立場で貢献したい」というポジティブな動機として述べられています。

- 主体的な行動(自動化ツールの作成)が、正社員として求められる当事者意識を持っていることの証左となっています。

- 自己投資(簿記2級の勉強)にも触れ、継続的な成長意欲をアピールできています。

⑦ フリーターから応募する場合

フリーターからの就職活動では、「なぜ正社員として働きたいのか」という明確な理由と、アルバEイト経験で培ったスキルをどのように仕事に活かせるかを具体的に示すことが重要です。責任感や継続性の懸念を払拭し、仕事への真摯な姿勢を伝えましょう。

【例文】

私はこれまで5年間、カフェのアルバイトスタッフとして、接客、レジ業務、バリスタ業務、新人教育など、店舗運営に関わる幅広い業務を経験してまいりました。特にお客様一人ひとりの表情や仕草からニーズを察し、先回りしたサービスを心がけた結果、常連のお客様から名前を覚えていただき、「あなたがいるからまた来たよ」という言葉をいただくことに、大きなやりがいを感じていました。

この経験から、お客様と長期的な信頼関係を築き、より深く貢献することに自身のキャリアの軸を置きたいと考えるようになりました。アルバイトという立場では限界のあった責任ある仕事に挑戦し、腰を据えてキャリアを築くため、正社員になることを決意しました。

貴社が掲げる「顧客との生涯にわたるパートナーシップ」という理念は、まさに私が目指す働き方そのものです。アルバイト経験で培った高いコミュニケーション能力とホスピタリティを活かし、貴社の営業職としてお客様に寄り添い、最高の満足を提供することで、事業の発展に貢献したいです。

【ポイント解説】

- アルバイト経験を「幅広い業務を経験した」とポジティブに表現し、具体的なエピソード(常連客との関係)を交えて強みを語っています。

- 正社員になりたい理由が、「より深く、長期的な関係を築きたい」というキャリアプランと結びついており、説得力があります。

- 企業の理念と自身の価値観をリンクさせることで、企業への共感と志望度の高さを示しています。

- フリーター経験から得た「コミュニケーション能力」「ホスピタリティ」という強みが、応募職種(営業職)で活かせることを明確にアピールしています。

⑧ 学生(新卒・アルバイト)の場合

学生の場合、職務経験がないため、学業、ゼミ、サークル活動、アルバイトなどの経験から、ポータブルスキル(課題解決力、協調性、主体性など)や仕事への価値観をアピールします。なぜその企業・業界に興味を持ったのか、そのきっかけを具体的に語ることが重要です。

【例文】

大学の〇〇ゼミで、地域の活性化をテーマに研究活動を行いました。私達のチームは、高齢化が進む商店街の課題解決に取り組み、SNSを活用した情報発信と、大学生と地元店主が協力するイベントを企画・実行しました。当初は協力を得るのが難しかったものの、何度も足を運び、粘り強く対話を重ねることで信頼関係を築き、最終的にイベントを成功させ、メディアにも取り上げられました。

この経験から、多様な立場の人々を巻き込み、一つの目標に向かって物事を前に進めることに大きなやりがいを感じました。数ある業界の中でも、様々なステークホルダーと連携し、社会に大きなインパクトを与えることができる不動産デベロッパーの仕事に強く惹かれています。

特に貴社は、再開発事業において、経済的な価値だけでなく、地域の歴史や文化を尊重した街づくりをされている点に感銘を受けました。ゼミ活動で培った粘り強い交渉力と企画実行力を活かし、地域の人々に愛され、未来に繋がる街づくりに貢献したいです。

【ポイント解説】

- 職務経験の代わりに、ゼミ活動という具体的なエピソードを用いて自身の強み(交渉力、企画実行力)を証明しています。

- 学業での経験が、業界・企業への興味に繋がったという自然なストーリーが構築されています。

- 「なぜこの会社か」という理由が、企業の具体的な事業内容(地域の歴史や文化を尊重)への共感として語られており、企業研究の深さを示しています。

- 入社後の貢献イメージが明確で、学生でありながらもビジネスへの高い意識が感じられます。

【職種別】履歴書の志望動機 例文7選

応募する職種によって、求められるスキルや素養は大きく異なります。ここでは、代表的な7つの職種について、それぞれの職務特性に合わせた志望動機の例文とポイントを解説します。自分の応募する職種に合わせて、アピールすべき点をカスタマイズする際の参考にしてください。

① 営業職

営業職の志望動機では、目標達成意欲、課題解決能力、コミュニケーション能力、そして顧客との関係構築力などが重要なアピールポイントになります。過去の実績を具体的な数字で示し、即戦力として貢献できることを強調しましょう。

【例文】

前職のITソリューション企業では、5年間にわたり中小企業向けの新規開拓営業に従事し、徹底した顧客ヒアリングを通じて潜在的な経営課題を掘り起こし、最適なシステムを提案してまいりました。その結果、入社3年目から3期連続で個人売上目標を130%以上達成し、2022年度には社内のMVPを受賞いたしました。

特に、ある顧客からは「単なる物売りではなく、事業のパートナーとして相談できる」と評価いただき、追加の大型契約に繋がった経験は、私の営業としての大きな自信となっています。

貴社を志望する理由は、業界トップクラスの製品力に加え、営業担当者が顧客の成功に深くコミットする「カスタマーサクセス」の思想を全社で徹底されている点にあります。私の強みである課題発見・解決型の営業スタイルは、まさに貴社の方針と合致しており、より高い次元で顧客貢献が実現できると確信しています。これまでの経験を活かし、一日も早く貴社の売上拡大に貢献するとともに、顧客との長期的な信頼関係構築を牽引する存在になりたいです。

【ポイント解説】

- 具体的な数値(5年間、目標130%以上、MVP受賞)を盛り込み、高い営業実績を客観的に示しています。

- 顧客からの評価というエピソードを交え、単なる目標達成だけでなく、質の高い営業活動を行ってきたことをアピールしています。

- 「なぜこの会社か」という理由を、企業の「カスタマーサクセス」という思想への共感と結びつけており、深い企業理解を示しています。

- 自身の営業スタイルと企業方針の一致を強調し、入社後の高いパフォーマンスを期待させています。

② 事務職

事務職では、正確性、迅速性、PCスキル、そしてサポート能力や協調性が重視されます。業務効率化への貢献や、周囲のメンバーが働きやすい環境を作った経験などをアピールすると効果的です。

【例文】

これまで3年間、メーカーの営業部門で営業事務として、受発注管理、請求書発行、資料作成などの業務を担当してまいりました。常に「正確かつ迅速に」をモットーに、ダブルチェックを徹底することで、担当業務におけるミスをゼロに抑えてきました。

また、営業担当者から依頼される資料作成業務において、頻繁に使うデータをテンプレート化し、Excelの関数やピボットテーブルを活用して入力・集計作業を自動化する仕組みを構築しました。これにより、資料作成時間を月平均で約10時間削減し、営業担当者が本来の営業活動に集中できる環境づくりに貢献できたことに大きなやりがいを感じました。

貴社を志望したのは、社員一人ひとりの生産性向上を重視し、業務改善提案を積極的に推奨する社風に魅力を感じたからです。前職で培った正確な事務処理能力とPCスキル、そして主体的な改善意識を活かし、〇〇部の皆様を強力にサポートすることで、組織全体のパフォーマンス向上に貢献していきたいと考えております。

【ポイント解説】

- 正確性(ミスゼロ)と迅速性という事務職の基本スキルを具体的にアピールしています。

- 受け身の作業だけでなく、主体的な業務改善(自動化、月10時間削減)を行ったエピソードが、課題発見力と貢献意欲の高さを示しています。

- 「なぜこの会社か」を、自身の志向(業務改善)と企業の社風(改善提案を推奨)と結びつけており、マッチ度の高さを強調しています。

- 「サポートすることで貢献したい」という事務職としての役割理解が明確に示されています。

③ ITエンジニア・SE

ITエンジニアやSEの志望動機では、技術的なスキルセット(言語、フレームワーク等)、プロジェクト経験、課題解決能力、そして新しい技術への探求心などをアピールします。どのような技術を用いて、どのような課題を解決してきたのかを具体的に記述することが重要です。

【例文】

私はこれまでWeb開発エンジニアとして、主にJavaとSpring Bootを用いたBtoC向けサービスのバックエンド開発に4年間携わってきました。担当したプロジェクトでは、既存システムのパフォーマンス低下が課題となっており、ボトルネックとなっていたDBのSQLクエリを改善し、レスポンスタイムを平均で50%向上させることに成功しました。

常に心がけてきたのは、ただ要件通りに実装するだけでなく、コードの可読性や保守性を高め、将来の機能拡張を見据えた設計を行うことです。

貴社を志望する理由は、マイクロサービスアーキテクチャを積極的に採用し、大規模なトラフィックを捌くための高度な技術開発に挑戦されている点に強く惹かれたからです。また、技術ブログなどで情報発信を活発に行い、エンジニアの成長を支援する文化にも魅力を感じています。現職で培ったバックエンド開発の経験を活かすとともに、貴社のモダンな開発環境でGo言語やクラウドネイティブ技術を習得し、サービスのさらなる安定性と拡張性に貢献できるエンジニアを目指したいです。

【ポイント解説】

- 具体的な技術スタック(Java, Spring Boot)と経験年数を明記し、スキルレベルを分かりやすく伝えています。

- 課題解決の実績(SQLクエリ改善、レスポンスタイム50%向上)が、技術力の高さを具体的に証明しています。

- 開発におけるこだわり(可読性、保守性)に触れることで、仕事へのプロ意識を示しています。

- 「なぜこの会社か」が、企業の技術的な特徴(マイクロサービス、技術ブログ)と結びついており、強い学習意欲と貢献意欲が伝わります。

④ 販売・接客・サービス職

販売・接客・サービス職では、コミュニケーション能力、顧客志向、ホスピタリティ、そして売上への貢献意識などが評価されます。お客様との心温まるエピソードや、自身の工夫によって売上や顧客満足度を向上させた経験を盛り込みましょう。

【例文】

私は5年間、高級ホテルのフロントスタッフとして、国内外の様々なお客様をお迎えしてまいりました。マニュアル通りの対応に留まらず、お客様一人ひとりの滞在目的や表情を読み取り、パーソナライズされたおもてなしを心がけてきました。例えば、記念日でご宿泊のお客様には、サプライズでメッセージカードとお花を用意し、大変お喜びいただけた経験は今でも忘れられません。

このような小さな感動の積み重ねが、お客様のロイヤリティを高め、リピート利用や口コミに繋がることを実感してまいりました。

貴社が運営する〇〇(ブランド名)は、ただ商品を販売するだけでなく、「お客様のライフスタイルを豊かにする体験」を提供することを大切にされている点に深く共感し、志望いたしました。ホテルで培った高いレベルのホスピタリティと傾聴力を活かし、お客様の潜在的なニーズを引き出し、最適な商品を提案することで、お客様の満足度と店舗の売上の両方に貢献したいです。将来的には、後輩スタッフの育成にも携わり、店舗全体のサービス品質向上を牽引する存在になりたいと考えております。

【ポイント解説】

- 具体的なエピソード(記念日のサプライズ)を交え、高いホスピタリティを生き生きと伝えています。

- 自身の行動がもたらす結果(ロイヤリティ向上、リピート)まで言及し、ビジネス視点を持っていることを示しています。

- 「なぜこの会社か」を、企業の理念(体験の提供)と自身の価値観(おもてなし)を結びつけて語っており、強い共感を示しています。

- 入社後の具体的な貢献イメージと、将来のキャリアプラン(後輩育成)が明確です。

⑤ 企画・マーケティング職

企画・マーケティング職では、論理的思考力、分析力、情報収集能力、創造性、そして実行力などが求められます。担当した企画の内容、その背景にある分析、そして結果(売上への貢献など)をセットで語ることが重要です。

【例文】

現職の食品メーカーでは、3年間マーケティング部門に所属し、主に20代女性をターゲットとした新商品の企画開発を担当しました。市場調査やSNSのトレンド分析から、「健康志向だが、手軽さも重視する」というインサイトを捉え、「1食で1日分の野菜が摂れる冷凍スープ」というコンセプトを立案しました。

企画段階から開発、プロモーションまで一貫して携わり、特にSNSインフルエンサーを起用した発売キャンペーンでは、発売初月の売上目標を150%達成することに成功しました。

貴社を志望したのは、データドリブンな意思決定を徹底しつつも、常識にとらわれない斬新なプロモーションで多くのヒット商品を生み出している点に、マーケターとして大きな魅力を感じたからです。前職で培った市場分析力と、ターゲットインサイトを捉えた商品企画力、そしてプロジェクト推進力を活かし、貴社の〇〇ブランドのさらなる成長に貢献したいです。

【ポイント解説】

- 企画のプロセス(分析→コンセプト立案→実行)が、具体的な商品例と共に時系列で分かりやすく語られています。

- 成果を具体的な数字(売上目標150%達成)で示し、企画の成功を客観的に証明しています。

- 「なぜこの会社か」を、企業の強み(データドリブンかつ斬新)と自身の志向を関連付けて説明しており、説得力があります。

- 自身のスキル(分析力、企画力、推進力)が応募先でどのように活かせるかが明確に示されています。

⑥ 医療・介護職

医療・介護職の志望動機では、専門的な知識やスキルはもちろんのこと、コミュニケーション能力、倫理観、そして何よりも利用者や患者に寄り添う姿勢が重要です。なぜその施設や病院を選んだのか、その理念や特徴への共感を具体的に示しましょう。

【例文】

介護老人保健施設で5年間、介護福祉士として勤務し、利用者様の身体介護からレクリエーションの企画・運営まで幅広く担当してまいりました。常に心がけていたのは、利用者様一人ひとりの個性やこれまでの人生を尊重し、その人らしい生活を送るためのサポートをすることです。

特に、ある利用者様が「もう一度、趣味だった絵を描きたい」と話されたのをきっかけに、ご家族やリハビリスタッフと連携し、絵画教室を企画したところ、ご本人の表情が明るくなり、生活への意欲を取り戻された姿に、この仕事の大きな意義を再認識しました。

貴施設を志望いたしますのは、「自立支援」を基本理念に掲げ、多職種連携による個別ケアプランの作成に力を入れておられる点に深く共感したからです。私が目指す「その人らしさを支える介護」は、まさに貴施設の環境でこそ実現できると確信しております。これまでの経験で培った観察力とチーム連携力を活かし、利用者様とそのご家族に心から満足いただけるケアを提供することで、貴施設に貢献してまいります。

【ポイント解説】

- 具体的なエピソード(絵画教室の企画)を通して、利用者への真摯な姿勢と、仕事への価値観を伝えています。

- 多職種連携の重要性を理解していることを示し、チームで働く能力があることをアピールしています。

- 「なぜこの施設か」という理由が、施設の理念(自立支援)と自身の目指す介護像とが一致している点にあり、志望度の高さが伝わります。

- 専門職としての倫理観や温かい人柄が感じられる内容になっています。

⑦ 軽作業・製造職

軽作業や製造職の志望動機では、集中力、正確性、忍耐力、品質への意識、そしてチームワークなどがアピールポイントとなります。黙々と作業をこなすだけでなく、改善意識や安全への配慮なども伝えられると評価が高まります。

【例文】

私はこれまで3年間、食品工場で製品の検品および梱包作業に従事してまいりました。毎日数千個の製品を扱う中で、一つも見逃しがないよう常に高い集中力を維持し、正確な作業を徹底した結果、3年間無事故・無クレームを継続しております。

また、ただ作業をこなすだけでなく、作業動線に無駄があることに気づき、工具の配置を変更する改善提案を行ったところ、チーム全体の作業効率が5%向上しました。この経験から、日々の業務の中に改善のヒントを見つけ、品質と生産性の両方を高めることにやりがいを感じています。

貴社を志望いたしますのは、業界最高水準の品質管理体制を誇り、「Made in Japan」の品質を支えている点に強い誇りと魅力を感じたからです。私の強みである集中力と正確性、そして小さな改善を積み重ねる姿勢は、貴社のものづくりにおいて必ずお役に立てると考えております。安全第一を徹底し、チームメンバーと協力しながら、高品質な製品を安定的に供給することで貴社に貢献したいです。

【ポイント解説】

- 集中力と正確性を「3年間無事故・無クレーム」という具体的な実績で証明しています。

- 受け身ではなく、主体的な改善提案(動線改善、効率5%向上)を行ったエピソードが、貢献意欲の高さを示しています。

- 「なぜこの会社か」を、企業の強み(品質管理体制)と自身の価値観(高品質なものづくりへの貢献)と結びつけており、マッチ度をアピールしています。

- 安全意識やチームワークにも言及しており、現場で働く上で重要な素養を備えていることが伝わります。

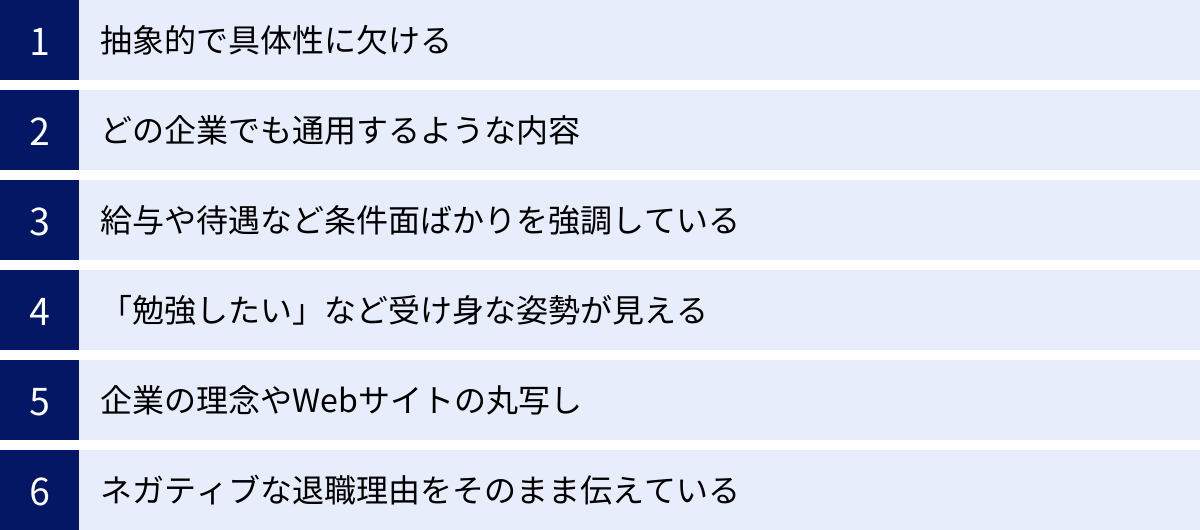

これは避けたい!評価が下がるNGな志望動機

魅力的な志望動機を書く努力も、たった一つのNGな表現で台無しになってしまうことがあります。採用担当者に「意欲が低い」「自己中心的」「準備不足」といったネガティブな印象を与えないために、避けるべき志望動機のパターンを具体的に解説します。自分の書いた志望動機がこれらに当てはまっていないか、提出前に必ずチェックしましょう。

抽象的で具体性に欠ける

「貴社の将来性に魅力を感じました」「社会に貢献したいです」「コミュニケーション能力を活かして頑張ります」

こうした表現は、耳触りは良いものの、具体性が全くありません。採用担当者からすると、「将来性のどの部分に?」「どうやって貢献するの?」「どんな風にコミュニケーション能力を活かすの?」と疑問符だらけになってしまいます。

【なぜNGか】

- 熱意が伝わらない: 誰にでも言える内容のため、「本気でうちの会社を調べてきた」という熱意が感じられません。

- 能力が証明できない: 「頑張ります」という精神論だけでは、あなたのスキルやポテンシャルを客観的に判断できません。

- 思考力の低さを疑われる: 物事を具体的に掘り下げて考える能力が低いのではないか、という印象を与えかねません。

【改善策】

抽象的な言葉は、必ず具体的なエピソードや事実で補強しましょう。「将来性」を感じたなら、どの事業や技術に感じたのかを述べる。「貢献したい」なら、自分のどのスキルを使って、どのように貢献するのかを語る。「コミュニケーション能力」があるなら、その能力が発揮された具体的な場面と結果を示すことが不可欠です。

どの企業でも通用するような内容

「業界トップの貴社で、自分のスキルを試したいと思いました」「安定した経営基盤を持つ貴社で、長く働きたいです」

このような志望動機は、応募先企業名を変えれば、そっくりそのまま他の企業にも提出できてしまいます。採用担当者は、このような「使い回し」の志望動機をすぐに見抜きます。

【なぜNGか】

- 志望度が低いと判断される: 「うちの会社でなくても良いのでは?」と思われ、第一志望ではないと見なされます。

- 企業研究不足が露呈する: その企業ならではの魅力や特徴を理解していないことが明らかになり、準備不足の印象を与えます。

【改善策】

「なぜ、同業他社ではなく、この企業なのか」という問いに明確に答えられるようにしましょう。そのためには、徹底した企業研究が欠かせません。その企業が持つ独自の技術、ユニークな事業、特徴的な社風、他社にはない理念などに触れ、「だからこそ貴社でなければならない」という強いメッセージを伝えることが重要です。

給与や待遇など条件面ばかりを強調している

「貴社の給与水準の高さに魅力を感じました」「年間休日が多く、福利厚生が充実している点に惹かれました」

給与や待遇は、仕事選びにおいて非常に重要な要素であることは間違いありません。しかし、それを志望動機の中心に据えてしまうと、採用担当者に非常に悪い印象を与えます。

【なぜNGか】

- 仕事への意欲が低いと見なされる: 「仕事内容よりも条件が優先なのか」「もっと条件の良い会社が見つかれば、すぐに辞めてしまうのではないか」と疑われます。

- 自己中心的な印象を与える: 会社に貢献することよりも、自分が得られるメリットばかりを考えている、自己中心的な人物だと捉えられかねません。

【改善策】

志望動機では、あくまで「仕事内容への興味」や「企業への貢献意欲」を主軸に語りましょう。給与や待遇に関する希望は、履歴書の「本人希望記入欄」に簡潔に記載するか、面接で質問された際に答えるのが適切なマナーです。志望動機は、あなたの仕事に対する情熱をアピールする場だと心得ましょう。

「勉強したい」など受け身な姿勢が見える

「貴社で一から勉強させていただき、成長したいです」「専門的なスキルを身につけたいです」

成長意欲があることは素晴らしいですが、このような「教えてもらう」ことを前提とした受け身の姿勢は、特に中途採用では評価されません。企業は学校ではなく、コストをかけて人材を採用するのは、利益に貢献してもらうためです。

【なぜNGか】

- コスト意識がないと思われる: 企業が給与を支払い、教育コストをかけているという意識が欠けていると見なされます。

- 主体性がないと判断される: 指示待ちで、自ら行動できない人物だという印象を与えます。

- 貢献意欲が感じられない: 会社から何かを得ることばかりを考えており、会社に何を与えるかという視点が欠けています。

【改善策】

「学ぶ意欲」と「貢献意欲」を必ずセットで伝えましょう。「〇〇を学ばせていただきたい」ではなく、「〇〇の知識を主体的に学び、そのスキルを活かして一日も早く貴社の△△という業務で貢献したいです」というように、学びを貢献に繋げる能動的な姿勢を示すことが重要です。

企業の理念やWebサイトの丸写し

「『挑戦と創造』という貴社の理念に感銘を受けました。私は常に挑戦する心を忘れず、新たな価値を創造していきたいです。」

企業の理念やビジョンに共感を示すこと自体は、非常に有効なアピールです。しかし、公式サイトに書かれている言葉をそのまま引用し、自分の言葉で説明できていない場合、それはただの丸写しに過ぎません。

【なぜNGか】

- 思考の浅さを見抜かれる: 理念を自分なりに解釈し、自分の経験と結びつける作業を怠っていることが明らかになります。

- オリジナリティがなく、印象に残らない: 他の多くの応募者も同じようなことを書く可能性が高く、差別化ができません。

【改善策】

企業の理念やビジョンについて、「なぜ」共感したのか、その理由を自分自身の具体的な経験や価値観と結びつけて語りましょう。「貴社の『挑戦と創造』という理念に共感しました。なぜなら、前職で前例のないプロジェクトに挑戦し、〇〇という成果を出した際に大きなやりがいを感じ、仕事とは常に新たな価値を生み出す挑戦であるべきだと考えるようになったからです。」このように語ることで、あなたの言葉に血が通い、強い説得力が生まれます。

ネガティブな退職理由をそのまま伝えている

「前職は残業が多く、人間関係も悪かったため、転職を決意しました」「正当な評価がされず、将来に不安を感じたため退職しました」

たとえ事実であったとしても、前職への不満や愚痴を志望動機で述べるのは絶対に避けましょう。

【なぜNGか】

- 他責思考だと思われる: 問題の原因を周りの環境のせいにする、他責思考の人物だと見なされます。「うちの会社に入っても、何か不満があればまた同じように辞めるのではないか」と警戒されます。

- 組織への適応能力を疑われる: 人間関係のトラブルなどを挙げると、コミュニケーション能力や協調性に問題があるのではないかと懸念されます。

- 採用担当者を不快にさせる: 他社の悪口を聞いて、良い気分になる人はいません。

【改善策】

退職理由は、必ずポジティブな転職理由に変換して伝えましょう。これを「リフレーミング」と言います。

- 「残業が多かった」→「より効率的に成果を出し、自己成長のための時間も確保できる環境で働きたい」

- 「人間関係が悪かった」→「チームワークを重視し、メンバーと協力しながら大きな成果を目指せる環境で働きたい」

- 「評価が不当だった」→「成果が正当に評価され、次の挑戦へのモチベーションに繋がる環境で実力を試したい」

このように、過去への不満ではなく、未来への希望として語ることで、前向きで建設的な人物であるという印象を与えることができます。

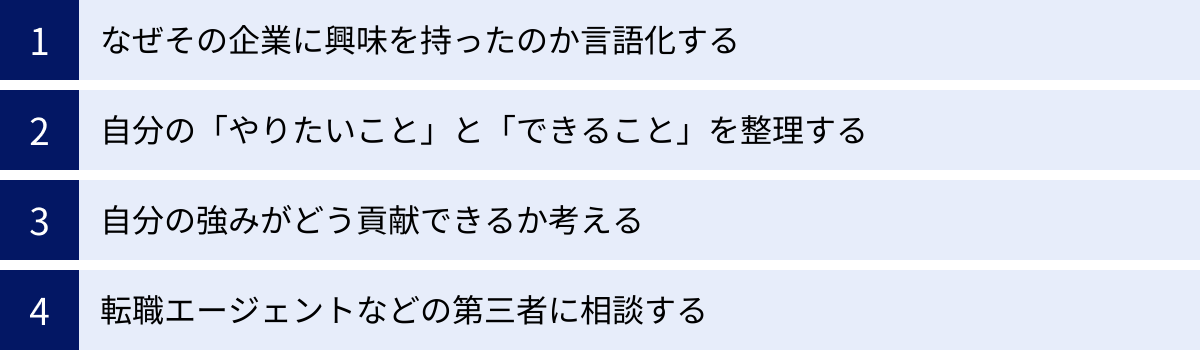

志望動機が思いつかない時の対処法

「応募したい企業は見つかったけど、どうしても志望動機がうまく書けない…」

多くの求職者がこのような壁にぶつかります。志望動機が思いつかないのは、あなたに熱意がないからではありません。多くの場合、思考が整理できていなかったり、自分と企業を結びつける「接点」が見つけられていなかったりするだけです。ここでは、筆が止まってしまった時に試したい、具体的な対処法を4つ紹介します。

なぜその企業に興味を持ったのか言語化する

志望動機が書けないと悩んでいる人でも、その企業に応募しようと思ったからには、何かしらの「きっかけ」や「興味を持った点」があったはずです。最初は「なんとなく良さそう」といった曖昧な感覚でも構いません。その「なんとなく」を、具体的な言葉に分解していく作業から始めてみましょう。

【具体的なステップ】

- キーワードを書き出す: その企業に対して抱いているイメージや、魅力に感じる点を、思いつくままに単語や短いフレーズで書き出してみます。

- 例:「製品がかっこいい」「CMが好き」「雰囲気が自由そう」「成長してそう」「安定してそう」「社会貢献している」など。

- 「なぜそう思うのか?」を掘り下げる: 書き出したキーワード一つひとつに対して、「なぜ自分はそう感じるんだろう?」と自問自答を繰り返します。

- 「製品がかっこいい」→ なぜ? →「デザインが洗練されているから」→ なぜ洗練されていると感じる? →「無駄のないシンプルな機能美があるから。自分はそういうモノづくりに惹かれる」

- 「雰囲気が自由そう」→ なぜ? →「社員インタビューで私服勤務OK、フレックスタイム制だと知ったから」→ なぜそれが魅力? →「時間や場所に縛られず、成果で評価される働き方がしたいから」

- 自分の価値観と結びつける: 掘り下げていくと、その企業の特徴が、自分自身の仕事に対する価値観や、理想の働き方と繋がっていることが見えてきます。この「繋がり」こそが、志望動機の核となる部分です。

この作業は、頭の中だけで考えずに、紙やPCに書き出しながら行うのが効果的です。思考が可視化されることで、漠然としていた志望理由がクリアな輪郭を帯びてくるはずです。

自分の「やりたいこと」と「できること」を整理する

志望動機は、「企業への想い」と「自己PR」が掛け合わさってできています。企業のことばかり考えて行き詰まったら、一度視点を自分自身に戻し、「自分は何がしたいのか(Will)」と「自分は何ができるのか(Can)」を改めて整理してみましょう。

これは、魅力的な志望動機を書くための準備ステップで行った「自己分析」の再確認作業です。

【整理のためのフレームワーク:Will / Can / Must】

- Will(やりたいこと):

- 将来、どんな自分になっていたいか?

- 仕事を通じて何を実現したいか?

- どんな業務内容に興味があるか?

- (例:専門性を高めたい、チームをマネジメントしたい、社会課題を解決したい)

- Can(できること・強み):

- これまでの経験で得たスキルや知識は何か?

- 人から「得意だね」と言われることは何か?

- どんな状況で成果を出してきたか?

- (例:データ分析、資料作成、顧客との関係構築、粘り強い交渉)

- Must(やるべきこと・求められること):

- 応募先企業は、どんな人材を求めているか?(企業研究の結果)

- そのポジションに期待される役割は何か?

この3つの円を描き、それぞれの要素を書き込んでみてください。そして、特に「Will」と「Can」が重なる領域を明確にし、それが応募先企業の「Must」とどう繋がるかを考えるのです。

例えば、「データ分析が得意(Can)」で「分析を元に戦略を立てたい(Will)」という自分が、応募先企業の「データに基づいたマーケティングを強化したい(Must)」というニーズに応える、というストーリーが見えてきます。この流れが見つかれば、志望動機は格段に書きやすくなります。

自分の強みがどう貢献できるか考える

「この会社に入りたい」という視点から一度離れて、「もし自分が入社したら、どんな価値を提供できるだろうか?」という貢献の視点から考えてみるのも有効なアプローチです。これは、自分を商品に見立て、企業という顧客に売り込むためのプレゼンテーションを考えるような作業です。

【貢献を考えるためのステップ】

- 企業の「課題」や「ニーズ」を仮説立てする: 企業研究で得た情報(事業内容、中期経営計画、プレスリリースなど)から、「この企業は今、こんなことに困っているのではないか?」「こんな人材がいれば、もっと伸びるのではないか?」という仮説を立てます。

- 例:「新事業を始めたばかりだから、軌道に乗せるための実行力がある人材が必要そうだ」「海外展開を狙っているが、語学力のある社員が少ないかもしれない」

- 仮説に対して、自分の強みを「解決策」として提示する: 立てた仮説に対して、自分の「Can(できること)」をぶつけてみます。

- 「新事業を軌道に乗せる課題」→「私の強みである、ゼロから物事を立ち上げるプロジェクト推進力が活かせる」

- 「語学力のある人材不足」→「私のTOEIC900点の英語力と、留学経験で培った異文化理解力が貢献できる」

- 具体的な貢献イメージを膨らませる: 「貢献できる」で終わらせず、入社後のシーンをより具体的に想像します。「〇〇というスキルを活かして、△△部門で、□□という業務を担当し、最終的に××という成果を出すことで貢献したい」というレベルまで具体化できると、それがそのまま志望動機の「入社後の抱負」の部分で使えます。

この「貢献」から逆算して考えるアプローチは、受け身の姿勢ではなく、主体的に価値を提供しようとする能動的な姿勢を示すことにも繋がり、採用担当者に好印象を与えます。

転職エージェントなどの第三者に相談する

一人で考え込んでいると、どうしても視野が狭くなりがちです。客観的な視点を取り入れるために、キャリアの専門家である第三者に相談することは、非常に有効な解決策です。

【第三者に相談するメリット】

- 客観的な強みの発掘: 自分では当たり前だと思っている経験やスキルが、実は市場価値の高い強みである場合があります。転職エージェントのキャリアアドバイザーは、数多くの求職者を見ているため、あなたの経歴から客観的な強みを見つけ出してくれます。

- 企業情報の提供: 公開されている情報だけでは分からない、企業の社風や内部事情、具体的な業務内容、過去の採用傾向といった「生の情報」を提供してくれることがあります。これが、「なぜこの会社か」を語る上で貴重な材料になることがあります。

- 壁打ち相手になってもらえる: 自分の考えを言葉にして誰かに話すことで、頭の中が整理される「壁打ち効果」が期待できます。アドバイザーからの質問に答えるうちに、自分でも気づかなかった本心や、志望理由の核が見えてくることも少なくありません。

- 添削による質の向上: 作成した志望動機をプロの視点で添削してもらうことで、より伝わりやすい表現や、効果的なアピール方法について具体的なアドバイスがもらえます。

転職エージェントの他にも、ハローワークの相談員や、信頼できる友人・先輩などに相談してみるのも良いでしょう。自分一人で抱え込まず、他者の力を借りることで、思わぬ突破口が開けることはよくあります。

履歴書の志望動機に関するQ&A

最後に、履歴書の志望動機を作成する際によくある疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。細かな点ですが、正しく理解しておくことで、より完成度の高い応募書類を作成することができます。

志望動機と自己PRの違いは?

志望動機と自己PRは、どちらも自分をアピールするための項目ですが、その目的と伝えるべき内容のベクトルが異なります。この違いを理解し、それぞれ適切に書き分けることが重要です。

| 項目 | 志望動機 | 自己PR |

|---|---|---|

| 目的 | なぜ「この企業」で働きたいのかを伝える | 自分の「強み」や「スキル」をアピールする |

| 視点・ベクトル | 企業への興味・関心 (ベクトルは企業向き) | 自分自身の能力・経験 (ベクトルは自分向き) |

| 主な内容 | 企業の魅力、共感した点、入社後の貢献意欲、キャリアビジョン | これまでの実績、活かせるスキル、仕事へのスタンス、人柄 |

| 答えるべき問い | 「なぜ、うちの会社なのですか?」 | 「あなたは何ができますか?」「どんな人ですか?」 |

簡単に言えば、志望動機は「企業へのラブレター」であり、相手(企業)への想いを語る場です。一方、自己PRは「自分の推薦状」であり、自分という商品の魅力をプレゼンテーションする場です。

もちろん、両者は完全に独立しているわけではありません。良い志望動機には「自分の強みを活かして貢献したい」という自己PRの要素が含まれますし、良い自己PRは「この強みは貴社でこそ活かせる」という志望動機のニュアンスを含みます。重要なのは、それぞれの項目で主軸にすべきメッセージを意識し、役割分担させることです。

履歴書と職務経歴書で内容は変えるべき?

はい、基本的には内容は変える(書き分ける)べきです。履歴書と職務経歴書では、その役割と与えられたスペースが異なるため、それぞれに最適化された内容を記載するのが望ましいです。

- 履歴書の志望動機:

- 役割: 応募者の熱意や人柄の要点を、短時間で採用担当者に伝えるための「ダイジェスト版」。

- 書き方: 記入欄が限られているため、志望理由の核心を200~300字程度で簡潔にまとめます。PREP法(結論→根拠→貢献意欲)の骨子を意識し、最も伝えたいメッセージを凝縮して記載しましょう。

- 職務経歴書の志望動機:

- 役割: 履歴書の内容をさらに掘り下げ、具体的なエピソードやスキルと結びつけて、より詳細に説得力を持って伝えるための「完全版」。

- 書き方: スペースに比較的余裕があるため、400~800字程度を目安に、具体的なエピソードや数字を交えて、なぜそう考えたのか、入社後どのように貢献できるのかを詳細に記述します。自己PR欄と連携させ、一貫性のあるストーリーを構築することが重要です。

最も重要なのは、両者の内容に「一貫性」を持たせることです。履歴書と職務経歴書で全く異なる志望理由が書かれていると、採用担当者は混乱し、信頼性が低いと判断されてしまいます。履歴書は要約、職務経歴書は詳細、という関係性を意識して作成しましょう。

履歴書に志望動機欄がない場合は?

企業が指定する履歴書のフォーマットによっては、志望動機の記入欄が設けられていない場合があります。その場合は、無理に空いているスペースに書き込む必要はありません。

ただし、志望動機を伝えなくて良い、というわけでは決してありません。志望動機欄がない場合、採用担当者は職務経歴書や、面接の場で直接あなたの志望動機を確認しようと考えます。

- 職務経歴書で伝える: 職務経歴書には、通常、志望動機や自己PRを自由に記述できる欄があります。履歴書に欄がない分、こちらでしっかりと熱意を伝えましょう。

- 面接で伝える準備をしておく: 書類選考を通過した場合、面接ではほぼ確実に「志望動機を教えてください」と質問されます。口頭で論理的に、かつ情熱を持って伝えられるように、話す内容を事前に準備し、練習しておくことが不可欠です。

履歴書に欄がないからといって準備を怠ると、いざという時にうまく答えられず、チャンスを逃すことになりかねません。

本人希望記入欄との違いは?

履歴書にある「本人希望記入欄(本人希望欄)」と「志望動機欄」は、その目的が全く異なります。混同しないように注意しましょう。

- 志望動機欄:

- 目的: 企業への入社意欲や貢献意欲といった「攻め」のアピールをする場。

- 書くべき内容: なぜその企業で働きたいのか、自分のスキルをどう活かしたいのか、といった仕事への情熱。

- 本人希望記入欄:

- 目的: 勤務地、職種、勤務時間、給与など、働く上での「譲れない条件」を伝える場。

- 書くべき内容: 原則として、どうしても譲れない条件がある場合のみ具体的に記載します。特に希望がなければ「貴社規定に従います。」と書くのが一般的です。複数の職種を募集している企業で、特定の職種を希望する場合は「〇〇職を希望いたします。」と明記します。

注意点として、本人希望記入欄に条件を書きすぎると、「自己中心的」「柔軟性がない」といったネガティブな印象を与える可能性があります。条件交渉は、内定後に行うのが基本です。この欄は、あくまで最低限の希望を伝えるためのものと心得ましょう。

志望動機が複数ある場合はどうまとめる?

「事業内容にも惹かれるし、社風も魅力的だし、福利厚生も良い…」というように、志望する理由が複数あることは珍しくありません。しかし、それらをすべて羅列すると、結局何が一番言いたいのかがぼやけてしまい、焦点の定まらない印象を与えてしまいます。

このような場合は、最も強く、かつ自分の経験やスキルと結びつけやすい理由を一つだけ選び、それを志望動機の「主軸」として据えることが重要です。

【まとめ方のステップ】

- 優先順位をつける: 複数ある志望理由をすべて書き出し、「なぜそれが魅力的なのか」を考え、最も説得力のあるもの、最も自分の言葉で語れるものに優先順位をつけます。

- 主軸を決定する: 最も優先順位の高い理由を、志望動機の「結論」と「根拠」の中心に置きます。

- 他の理由は補強材料として使う: 主軸以外の理由は、メインのストーリーを補強する要素として、さりげなく文章に盛り込みます。

- (例)主軸:「貴社の〇〇という事業に貢献したい」

- 補強:「若手にも裁量権を与える貴社の社風の中でこそ、私の主体性は最大限に発揮できると考えております。」

最も伝えたいメッセージを一つに絞ることで、志望動機全体に一貫性が生まれ、採用担当者の記憶に残りやすくなります。

適切な文字数はどのくらい?

志望動機の適切な文字数は、提出する書類のフォーマットや記入欄の大きさによって異なります。

- 手書きの履歴書の場合:

- 記入欄の8〜9割程度を埋めるのが見た目の上でも、熱意を伝える上でも理想的です。文字が小さすぎたり、ぎっしり詰まりすぎていたりすると読みにくいため、読みやすさを意識した文字の大きさと余白を保ちましょう。一般的には200~300字程度が目安となります。

- Web応募(エントリーシートなど)の場合:

- 文字数制限が設けられていることがほとんどです(例:「400字以内で記述してください」など)。その場合は、指定された文字数の9割以上を目標に記述しましょう。文字数ぴったりに収める必要はありませんが、あまりに短いと意欲が低いと見なされる可能性があります。

- 文字数制限がない自由記述欄の場合でも、400字前後を目安にすると、簡潔かつ十分に内容を伝えることができます。

文字数はあくまで目安です。最も重要なのは、限られた文字数の中で、いかに具体的で説得力のあるメッセージを伝えられるかです。文字数を稼ぐために冗長な表現を使うのではなく、一文一文に意味を込めて、密度の濃い文章を作成することを心がけましょう。