履歴書を作成する際、多くの人が一度は「学歴はいつから書けばいいのだろう?」という疑問に直面します。特に、転職活動や初めての就職活動、アルバイトの応募など、状況によって最適な書き方が異なるため、迷ってしまうのも無理はありません。学歴欄は、採用担当者が応募者の基礎的な能力や学習経歴、人柄を把握するための重要な項目です。ここで正しいマナーに沿った書き方ができていないと、意図せずマイナスの印象を与えてしまう可能性もゼロではありません。

この記事では、履歴書の学歴欄について、いつから書くべきかという基本的な疑問から、最終学歴別の具体的な書き方、守るべき基本ルール、そして中退や留学といった特殊なケースの対応方法まで、網羅的に解説します。さらに、卒業年度がすぐにわかる便利な早見表や、よくある質問への回答も用意しました。

この記事を読めば、履歴書の学歴欄に関するあらゆる疑問が解消され、自信を持って書類選考に臨めるようになります。 採用担当者に好印象を与える、正確で分かりやすい履歴書作成を目指しましょう。

目次

履歴書の学歴はいつから書くのが正解?

履歴書の学歴をどこから書き始めるかには、実は明確な法的ルールはありません。しかし、採用市場における一般的な慣習として、応募者の状況(新卒、転職、アルバイトなど)に応じた「正解」とされる書き方が存在します。この章では、なぜそのように書くのが望ましいのか、採用担当者の視点も交えながら、その背景と理由を詳しく解説します。

【転職・新卒】義務教育卒業(中学校卒業)から書くのが一般的

正社員を目指す新卒採用や転職活動においては、学歴は義務教育の終了時点である「中学校卒業」から書き始めるのが最も一般的で、かつ丁寧な書き方とされています。

なぜ小学校卒業からではなく、中学校卒業からなのでしょうか。これにはいくつかの理由があります。

第一に、中学校卒業が日本の義務教育課程の修了を意味するからです。採用担当者は、応募者が社会人としての基礎となる義務教育を終えていることを確認したいと考えています。そのため、その最終地点である中学校卒業から記載することで、経歴の連続性が分かりやすくなります。小学校卒業から書き始めると、情報が冗長になり、採用担当者が本当に知りたい高校以降の学歴情報が埋もれてしまう可能性があります。採用担当者は日々多くの履歴書に目を通しているため、簡潔かつ要点がまとまっている書類が好まれる傾向にあります。

第二に、高校以降の学歴は、応募者の専門性や興味の方向性を示す重要な指標となるからです。特に新卒採用の場合、職務経験がないため、大学や専門学校で何を学び、どのような知識やスキルを身につけたかが、ポテンシャルを判断する上で非常に重要な要素となります。高校の学科(普通科、商業科、工業科など)も、その後の進路選択の背景を知る上で参考になります。中学校卒業から記載することで、高校、大学へと続く学びの流れが一貫して分かりやすくなるのです。

転職活動においても、このルールは基本的には同様です。職歴が重視されるとはいえ、応募者の基礎的な学力や経歴の信頼性を担保するために、学歴は中学校卒業から記載するのが望ましいでしょう。特に、異業種への転職や、学歴が応募条件に含まれる求人では、学歴の記載方法が丁寧であるに越したことはありません。

まとめると、新卒・転職を問わず、正社員の選考に応募する際は、特別な事情がない限り「中学校卒業」から記載すると覚えておきましょう。これが、採用担当者に対して失礼がなく、かつ自分の経歴を的確に伝えるためのスタンダードな方法です。

【アルバイト・パート】最終学歴のみでも問題ない場合が多い

一方で、アルバイトやパートの応募に際しては、正社員の選考ほど厳密な学歴の記載は求められないケースがほとんどです。そのため、基本的には「最終学歴」のみを記載するだけでも問題ありません。

例えば、最終学歴が大学卒業であれば「〇〇大学 卒業」と一行で記載したり、高校卒業であれば「〇〇高等学校 卒業」と記載したりする形で十分です。なぜアルバイト・パートでは簡略化が許容されるのでしょうか。

その理由は、アルバイト・パートの採用では、正社員採用ほど応募者の長期的なキャリアやポテンシャルを重視しないことが多いからです。多くの場合、求められるのは特定の業務を遂行できるか、シフトに入れるかといった、より実務的で短期的な視点です。そのため、詳細な学歴よりも、職歴や希望勤務時間、通勤の利便性などが重視される傾向にあります。

また、アルバイト・パート用の履歴書フォーマットは、学歴・職歴欄のスペースが小さいことも多く、物理的に中学校から書くのが難しい場合もあります。このような背景から、最終学歴のみの記載が一般的となっています。

ただし、これも絶対的なルールではありません。いくつかの注意点があります。

第一に、応募する職種によっては、詳細な学歴が求められる場合があります。 例えば、学習塾のチューターや家庭教師のアルバイトでは、応募者の学力や出身校が採用の重要な判断基準となります。このような場合は、中学校卒業から丁寧に記載した方が、自身の学力をアピールでき、採用担当者に良い印象を与えるでしょう。

第二に、「最終学歴のみで可」であっても、中学校卒業から書くことがマイナスになることはありません。 もし履歴書のスペースに余裕があり、どちらで書くか迷った場合は、より丁寧な「中学校卒業」から記載しておくと安心です。特に、初めてアルバイトに応募する高校生や大学生で、他にアピールできる職歴がない場合は、学歴を丁寧に書くことで真面目な人柄を伝える一助となります。

最終的な判断基準は、応募先の企業や店舗の方針、そして募集要項の指示に従うことです。もし募集要項に「学歴は高校卒業から記載」といった指定があれば、必ずその指示に従いましょう。指示がなければ、基本は最終学歴のみ、職種やアピールしたい内容に応じて中学校卒業から、と柔軟に判断するのが賢明です。

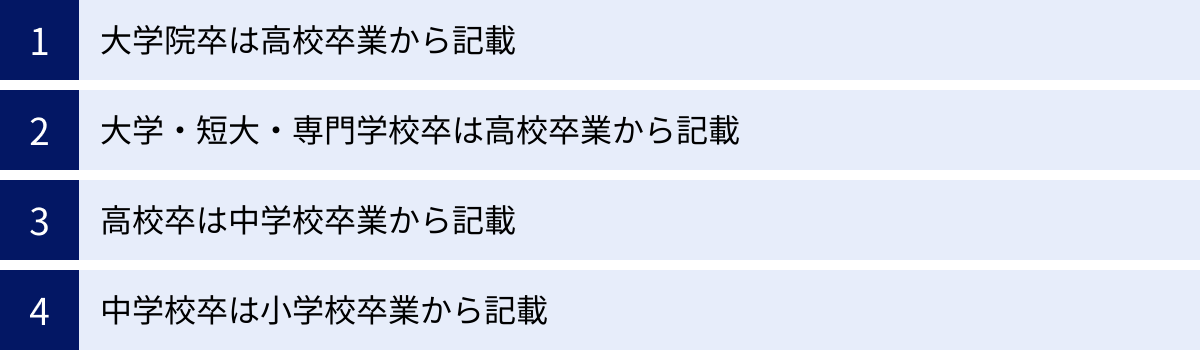

【最終学歴別】学歴の書き始めの目安と書き方見本

ここでは、ご自身の最終学歴に合わせて、具体的にどこから書き始め、どのように記載すればよいのかを見本とともに詳しく解説します。採用担当者にとって見やすく、誤解を招かない書き方のポイントを押さえていきましょう。

最終学歴が大学院の場合(高校卒業から記載)

大学院を修了した方は、高度な専門知識や研究能力を持つ人材として評価されます。その専門性の基礎となった大学での学びも重要な情報となるため、学歴は「高等学校卒業」から記載するのが一般的です。 中学校卒業から書いても間違いではありませんが、大学院までの学歴を記載すると長くなるため、高校卒業からとすることで、情報を整理し、見やすくする意図があります。

【ポイント】

- 大学院の場合は「卒業」ではなく「修了」を使います。修士課程(博士前期課程)、博士課程(博士後期課程)の別も正確に記載しましょう。

- 研究科、専攻名まで詳細に書くことで、専門性を具体的にアピールできます。

【書き方見本】

平成XX年 3月 〇〇県立△△高等学校 普通科 卒業

平成XX年 4月 学校法人〇〇学園 〇〇大学 △△学部 〇〇学科 入学

平成〇〇年 3月 学校法人〇〇学園 〇〇大学 △△学部 〇〇学科 卒業

平成〇〇年 4月 〇〇大学大学院 △△研究科 〇〇専攻 修士課程 入学

令和〇〇年 3月 〇〇大学大学院 △△研究科 〇〇専攻 修士課程 修了

最終学歴が大学・短大・専門学校の場合(高校卒業から記載)

大学、短期大学、専門学校を卒業した方も、大学院修了者と同様に「高等学校卒業」から記載するのが一般的です。 これにより、どのような基礎教育を受けた上で、高等教育機関で専門性を深めたのかという流れが明確になります。

【ポイント】

- 学校名は「〇〇大学」だけでなく、「私立」や「公立」、「学校法人名」などを含めた正式名称で記載します。

- 学部、学科、専攻、コース名まで省略せずに書きましょう。特に、専門学校の場合はコース名が自身のスキルを直接示す情報になるため、非常に重要です。

【書き方見本(大学卒業の場合)】

平成XX年 3月 私立△△高等学校 普通科 卒業

平成XX年 4月 〇〇大学 △△学部 〇〇学科 入学

平成〇〇年 3月 〇〇大学 △△学部 〇〇学科 卒業

【書き方見本(専門学校卒業の場合)】

平成XX年 3月 〇〇都立△△高等学校 商業科 卒業

平成XX年 4月 専門学校〇〇カレッジ △△学科 〇〇コース 入学

平成〇〇年 3月 専門学校〇〇カレッジ △△学科 〇〇コース 卒業

最終学歴が高校の場合(中学校卒業から記載)

最終学歴が高等学校卒業である場合は、義務教育の修了を示す「中学校卒業」から記載します。 これが、最も丁寧で標準的な書き方となります。

【ポイント】

- 高等学校だけでなく、中学校も「〇〇市立」「〇〇区立」など、設立主体を含めた正式名称で記載します。

- 学科(普通科、工業科、商業科など)やコースがあれば、それも正確に書きましょう。

【書き方見本】

平成XX年 3月 〇〇市立△△中学校 卒業

平成XX年 4月 〇〇県立△△高等学校 普通科 入学

平成〇〇年 3月 〇〇県立△△高等学校 普通科 卒業

最終学歴が中学校の場合(小学校卒業から記載)

最終学歴が中学校卒業である場合は、その一つ前の学歴である「小学校卒業」から記載します。 これにより、経歴に不自然な空白期間がないことを示すことができます。

【ポイント】

- 最終学歴が中学校卒業の場合、採用担当者はその後の経歴(職歴)を特に注視します。学歴を正確に記載した上で、職歴欄でこれまでの経験やスキルを具体的にアピールすることが重要になります。

【書き方見本】

平成XX年 3月 〇〇市立△△小学校 卒業

平成XX年 4月 〇〇市立△△中学校 入学

平成〇〇年 3月 〇〇市立△△中学校 卒業

このように、基本的には「最終学歴の一つ前の教育課程の卒業」から書き始めると覚えておくと、どの学歴であっても迷わず対応できます。ただし、大学・大学院卒の場合は、情報量が多くなるため高校卒業からに省略するのが一般的、という例外を押さえておきましょう。

履歴書の学歴欄を書く上での基本ルール7選

学歴をいつから書くかを決めたら、次は正確に情報を記載するための基本ルールをマスターしましょう。細かな点ですが、これらのルールを守ることで、採用担当者に「ビジネスマナーを理解している、丁寧な人物」という印象を与えることができます。ここでは、見落としがちなポイントも含めて7つの基本ルールを詳しく解説します。

① 1行目の中央に「学歴」と記載する

履歴書の学歴・職歴欄の書き方には、決まったフォーマットがあります。まず、学歴・職歴欄の1行目、その中央に「学歴」と見出しを記載します。 そして、改行して2行目から、実際の学歴を時系列に沿って書き始めます。

(悪い例)

平成XX年 3月 〇〇市立△△中学校 卒業

このように、いきなり学歴を書き始めるのはNGです。

(良い例)

学歴

平成XX年 3月 〇〇市立△△中学校 卒業

平成XX年 4月 〇〇県立△△高等学校 普通科 入学

この一手間が、整然として見やすい書類作成の第一歩です。職歴も同様で、学歴をすべて書き終えた後、1行空けてから中央に「職歴」と記載し、その次の行から職務経歴を書いていきます。

② 年月は西暦か和暦に統一する

履歴書に記載する年月は、西暦(2024年など)と和暦(令和6年など)、どちらを使用しても構いません。しかし、絶対に守らなければならないルールは、「履歴書全体でどちらかに統一する」ということです。

生年月日、学歴、職歴、資格取得年月など、履歴書内で日付を記載するすべての項目で、西暦と和暦が混在しないように細心の注意を払いましょう。表記が統一されていないと、採用担当者に「注意散漫な人」「細部への配慮が足りない人」という印象を与えかねません。

【どちらを選ぶべきか?】

- 西暦: IT業界や外資系企業、ベンチャー企業など、グローバルな視点や先進性を重視する企業では西暦が好まれる傾向があります。どちらか迷った場合は、ビジネスシーンでより一般的に使われる西暦を選ぶと無難です。

- 和暦: 官公庁や金融機関、歴史のある伝統的な日本企業などでは、和暦が慣例として使われている場合があります。応募先の企業の文化に合わせて選ぶのが理想的です。

元号の変わり目(平成から令和など)には特に注意が必要です。卒業・入学年度を間違えないよう、後述の早見表などを活用して正確に記載しましょう。

③ 学校名は省略せず正式名称で書く

学校名は、普段使っている略称ではなく、必ず「〇〇法人」「〇〇市立」「〇〇県立」といった設立主体から含めた正式名称で記載します。 これは、履歴書が公的な書類であるため、正確性が求められるからです。

【省略しがちな学校名の正式名称例】

| 普段の呼び方 | 正式名称の例 |

| :— | :— |

| 〇〇高校 | 〇〇県立〇〇高等学校、私立〇〇高等学校 |

| 〇〇大学 | 国立大学法人〇〇大学、学校法人△△学園 〇〇大学 |

| 〇〇専門 | 専門学校〇〇カレッジ、学校法人△△学園 〇〇医療専門学校 |

特に「高校」を「高等学校」と正しく書く点は、多くの人が見落としがちなポイントです。また、自身の通っていた学校が「私立」なのか、特定の「学校法人」が運営しているのかが不明な場合は、卒業証書や学校の公式サイトで確認しましょう。

もし在学中に学校名が変更になった場合は、在学期間中の名称と現在の名称を併記すると親切です。

(例)〇〇大学(現:△△大学)

④ 学部・学科・専攻・コース名も書く

大学や専門学校などの高等教育機関については、学校名だけでなく、学部・学科・専攻・コース名まで、できる限り詳細に記載します。 これにより、あなたがどのような分野を専門的に学んできたのかを採用担当者に具体的に伝えることができます。

特に、応募する職種と関連性の高い学問を修めている場合、これは非常に強力なアピールポイントとなります。例えば、ITエンジニア職に応募する人が「情報理工学部 コンピュータサイエンス学科」出身であれば、専門知識を持っていることが一目で分かります。

文系学部であっても、「文学部 心理学専攻」や「経済学部 国際経済コース」など、詳細に記載することで、興味の対象や専門性をより深く理解してもらうきっかけになります。面倒がらずに、卒業証書などに記載されている正式名称を正確に書き写しましょう。

⑤ 「卒業」と「修了」を正しく使い分ける

学歴の最後に記載する言葉は、教育課程によって使い分ける必要があります。この違いを正しく理解し、使用しましょう。

- 卒業 (そつぎょう)

- 対象: 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校(高専)、短期大学、大学(学部)

- 意味: 所定の全課程を学び終えること。

- 修了 (しゅうりょう)

- 対象: 大学院(修士課程、博士課程)

- 意味: 特定の課程や学業を終えること。

大学院を終えた場合に「卒業」と書くのは誤りです。大学院は「修士課程修了」「博士課程修了」と記載するのが正しい表現です。 採用担当者はこの違いを当然知っているため、間違えると「基本的なことを知らない」と判断されてしまう可能性があります。些細な点ですが、正確な用語を使うことで、知的な印象を与えることができます。

⑥ 入学・卒業の年月を正しく書く

学歴の年月は、あなたの経歴のタイムラインを示す重要な情報です。入学年月と卒業年月は、1年のズレもなく正確に記載する必要があります。 もし、ここに間違いがあると、経歴の空白期間や浪人・留年の有無について誤った情報が伝わってしまい、場合によっては経歴詐称を疑われるリスクさえあります。

卒業年度や入学年度がうろ覚えの場合は、必ず以下の方法で確認しましょう。

- 卒業証書や卒業証明書を確認する

- この記事の後半にある「学歴早見表」を活用する

- 出身校の事務室などに問い合わせる

正確な情報を記載することは、あなた自身の信頼性を証明することに直結します。

⑦ 学歴を書き終えたら一行空けて右下に「以上」と書く

学歴をすべて書き終えたら、最後の行から1行改行し、次の行の右端に「以上」と記載します。 これには、「私の学歴はここまでです」という区切りを示す意味があります。

(良い例)

学歴

平成XX年 3月 〇〇市立△△中学校 卒業

平成XX年 4月 〇〇県立△△高等学校 普通科 入学

平成〇〇年 3月 〇〇県立△△高等学校 普通科 卒業

以上

職歴

(職歴を記載)

この「以上」を忘れると、締まりのない印象を与えてしまう可能性があります。学歴と職歴、両方の末尾に忘れずに記載しましょう。

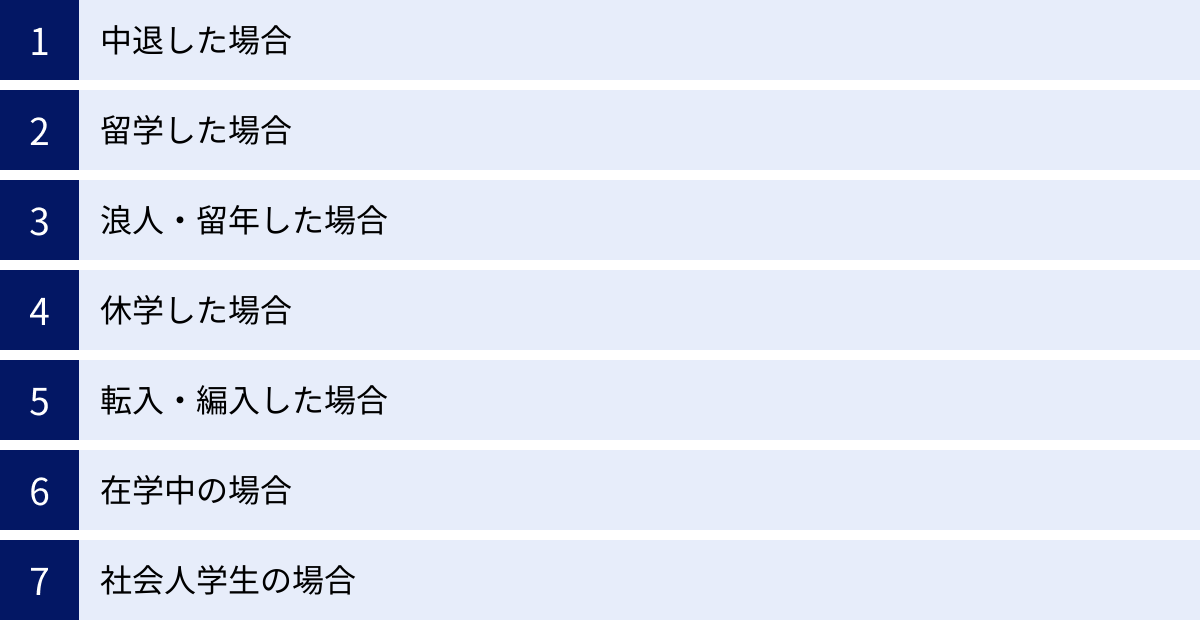

【ケース別】迷いやすい学歴の書き方

これまでの基本ルールに加え、人によっては「中退した場合はどう書く?」「留学経験はどうアピールすればいい?」といった、特殊なケースでの書き方に悩むこともあるでしょう。ここでは、そうした迷いやすいケース別に、具体的な書き方と注意点を詳しく解説します。ネガティブに思える経歴も、書き方次第で誠実さや前向きな姿勢を伝えるチャンスに変えられます。

中退した場合

大学や高校を中途退学した場合、その事実を隠したいと感じるかもしれません。しかし、学歴を偽ることは「学歴詐詐」にあたり、後々発覚した際に内定取り消しや懲戒解雇の理由となるため、絶対に避けるべきです。 中退した事実は、正直に、かつ戦略的に記載することが重要です。

【書き方のポイント】

- 「中途退学」と明記する: 入学した事実とともに、「中途退学」または「中退」と記載します。

- 理由を簡潔に添える: なぜ中退したのか、その理由を簡潔に書き添えることで、採用担当者の不要な憶測を防ぎ、誠実な印象を与えます。

【書き方見本】

- 家庭の事情や経済的な理由の場合

平成XX年 4月 〇〇大学 △△学部 〇〇学科 入学

平成〇〇年 9月 〇〇大学 △△学部 〇〇学科 家庭の事情により中途退学 - ポジティブな理由の場合

平成XX年 4月 〇〇大学 △△学部 〇〇学科 入学

平成〇〇年 3月 〇〇大学 △△学部 〇〇学科 専門分野の追求のため中途退学

【補足】

病気療養など、現在は回復しているネガティブな理由の場合は、「病気療養のため中途退学(現在は完治しており、業務に支障はありません)」のように、就業に問題がないことを一言添えると、採用担当者は安心できます。また、中退理由が長くなる場合や、より前向きな意欲を伝えたい場合は、履歴書の本人希望欄や職務経歴書の自己PR欄で補足説明するのも有効な手段です。重要なのは、隠さずに正直に伝え、前向きな姿勢を示すことです。

留学した場合

グローバル化が進む現代において、留学経験は大きなアピールポイントになります。ただし、留学の種類によって履歴書の学歴欄に記載すべきかどうかが異なります。

【学歴欄に記載できる留学】

- 1年以上の長期留学: 交換留学や派遣留学、私費留学など、海外の大学等に1年以上在籍した場合は学歴として認められます。

- 正規留学: 海外の大学に入学し、学位(Degree)の取得を目指した場合。

【書き方見本(交換留学)】

平成XX年 9月 ~ 平成〇〇年 7月 カリフォルニア大学ロサンゼルス校へ交換留学(〇〇大学在学中)

【学歴欄には記載しない方がよい留学】

- 1年未満の短期留学・語学留学: サマースクールや数週間の語学研修などは、一般的に学歴とはみなされません。

これらの経験は学歴欄ではなく、語学スキル欄や資格欄(TOEIC、TOEFLのスコアなど)、自己PR欄でアピールするのが効果的です。 「〇ヶ月の語学留学で培ったコミュニケーション能力を活かし、貴社の海外事業に貢献したいです」のように、具体的なエピソードを交えて記載すると良いでしょう。

浪人・留年した場合

浪人や留年をした場合、その事実を履歴書に直接書く必要は一切ありません。「〇年 浪人」「〇年 留年」といった記述は不要です。

採用担当者は、高校の卒業年月と大学の入学年月の間に1年以上の空白があれば「浪人したのだろう」、大学の入学年月と卒業年月の間が標準年数(通常4年)より長ければ「留年したのだろう」と推測します。

重要なのは、その期間について面接などで質問された際に、堂々と、そしてポジティブな理由を説明できるように準備しておくことです。

- 浪人の理由例: 「第一志望の大学で〇〇という学問を究めるという目標があったため、1年間集中して受験勉強に専念いたしました。」

- 留年の理由例: 「所属していた〇〇研究室での研究に深く没頭し、より専門性を高めたいと考え、指導教官の許可を得て1年間在学期間を延長しました。」

やむを得ない事情(病気や家庭の事情など)であったとしても、その経験から何を学び、どう乗り越えたかを前向きに語ることができれば、マイナスの印象を払拭し、むしろ人間的な深みとして評価される可能性もあります。

休学した場合

休学も中退と同様に、隠さず正直に記載する必要があります。書き方は中退のケースと似ていますが、「復学」した事実も伝えることが重要です。

【書き方見本】

平成XX年 4月 〇〇大学 △△学部 〇〇学科 入学

平成〇〇年 4月 ~ 平成△△年 3月 病気療養のため休学

平成△△年 4月 同大学同学部に復学

令和〇〇年 3月 〇〇大学 △△学部 〇〇学科 卒業

休学理由も簡潔に添えましょう。「経済的な理由のため」「海外ボランティア活動のため」など、正直に記載します。ここでも、現在は就業に支障がないことを明確に伝えることが大切です。 ポジティブな理由(留学やボランティアなど)での休学であれば、それは自己PRの材料にもなり得ます。

転入・編入した場合

転校(転入学)や編入学をした場合も、経歴が分かりやすいように両方の学校名を記載します。

- 転入(主に高校): 前の学校を「入学」、後の学校を「転入学」とします。

【書き方見本】

平成XX年 4月 〇〇県立△△高等学校 普通科 入学

平成〇〇年 4月 私立□□高等学校 普通科 転入学

平成△△年 3月 私立□□高等学校 普通科 卒業 - 編入(主に大学・専門学校): 短大や高専などを卒業後、大学の途中年次から入学するケースです。「〇年次編入学」と明記します。

【書き方見本】

平成XX年 3月 〇〇短期大学 英文学科 卒業

平成XX年 4月 〇〇大学 文学部 英米文学科 3年次編入学

平成〇〇年 3月 〇〇大学 文学部 英米文学科 卒業

このように時系列に沿って正確に記載することで、採用担当者はあなたの学歴の変遷をスムーズに理解できます。

在学中の場合

新卒の就職活動や、大学院などに在学しながら転職活動を行う場合は、「在学中」であることを明確に記載します。

【書き方のポイント】

- 「在学中」と記載する: 現在の状況を正確に伝えます。

- 「卒業見込み」または「修了見込み」を必ず併記する: いつ就業可能になるのかを採用担当者が把握するために、卒業・修了予定年月を必ず記載します。

【書き方見本(大学生)】

平成XX年 4月 〇〇大学 △△学部 〇〇学科 入学

令和〇〇年 3月 〇〇大学 △△学部 〇〇学科 卒業見込み

【書き方見本(大学院生)】

令和XX年 4月 〇〇大学大学院 △△研究科 〇〇専攻 修士課程 入学

令和〇〇年 3月 〇〇大学大学院 △△研究科 〇〇専攻 修士課程 修了見込み

(学歴の最後は、改行して右下に「以上」と記載)

社会人になってから学校に通った場合(社会人学生)

働きながら大学院に通ったり、専門学校で学び直したりする「リカレント教育」は、学習意欲の高さを示すポジティブな経歴です。この場合、学歴と職歴が時系列で混在することになりますが、履歴書のフォーマットに従い、学歴は学歴欄に、職歴は職歴欄にまとめて記載します。

学歴欄には、これまでの学歴に続けて、社会人になってから通った学校の入学・卒業(修了)歴を時系列で追加します。職歴欄の在籍期間と、学歴欄の在学期間が一部重複することになりますが、これは全く問題ありません。むしろ、仕事と学業を両立させた経験は、自己管理能力や向上心の高さをアピールする絶好の機会です。 職務経歴書などで、そこで得た知識やスキルが、応募する仕事にどう活かせるのかを具体的に説明すると良いでしょう。

卒業年度がすぐわかる!学歴早見表

「自分の卒業年度って、西暦だと何年だっけ?」「和暦が変わって計算が面倒…」そんな悩みを解決するために、生年月日別の学歴早見表を用意しました。4月入学・3月卒業を前提としていますので、ご自身の経歴をチェックする際にお役立てください。

【ご注意】

- この早見表は、浪人・留年・休学、海外の学校(9月入学など)には対応していません。該当する場合は、ご自身で正確な年月を計算・確認してください。

- あくまで目安としてご活用いただき、最終的には卒業証書などで正確な年月日を確認することをおすすめします。

【学歴早見表】

| 生年月日(年度) | 小学校 入学 | 小学校 卒業 | 中学校 入学 | 中学校 卒業 | 高校 入学 | 高校 卒業 | 大学 入学 | 大学 卒業 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1985年4月2日~1986年4月1日 | 1992年4月 | 1998年3月 | 1998年4月 | 2001年3月 | 2001年4月 | 2004年3月 | 2004年4月 | 2008年3月 |

| 1986年4月2日~1987年4月1日 | 1993年4月 | 1999年3月 | 1999年4月 | 2002年3月 | 2002年4月 | 2005年3月 | 2005年4月 | 2009年3月 |

| 1987年4月2日~1988年4月1日 | 1994年4月 | 2000年3月 | 2000年4月 | 2003年3月 | 2003年4月 | 2006年3月 | 2006年4月 | 2010年3月 |

| 1988年4月2日~1989年4月1日 | 1995年4月 | 2001年3月 | 2001年4月 | 2004年3月 | 2004年4月 | 2007年3月 | 2007年4月 | 2011年3月 |

| 1989年4月2日~1990年4月1日 | 1996年4月 | 2002年3月 | 2002年4月 | 2005年3月 | 2005年4月 | 2008年3月 | 2008年4月 | 2012年3月 |

| 1990年4月2日~1991年4月1日 | 1997年4月 | 2003年3月 | 2003年4月 | 2006年3月 | 2006年4月 | 2009年3月 | 2009年4月 | 2013年3月 |

| 1991年4月2日~1992年4月1日 | 1998年4月 | 2004年3月 | 2004年4月 | 2007年3月 | 2007年4月 | 2010年3月 | 2010年4月 | 2014年3月 |

| 1992年4月2日~1993年4月1日 | 1999年4月 | 2005年3月 | 2005年4月 | 2008年3月 | 2008年4月 | 2011年3月 | 2011年4月 | 2015年3月 |

| 1993年4月2日~1994年4月1日 | 2000年4月 | 2006年3月 | 2006年4月 | 2009年3月 | 2009年4月 | 2012年3月 | 2012年4月 | 2016年3月 |

| 1994年4月2日~1995年4月1日 | 2001年4月 | 2007年3月 | 2007年4月 | 2010年3月 | 2010年4月 | 2013年3月 | 2013年4月 | 2017年3月 |

| 1995年4月2日~1996年4月1日 | 2002年4月 | 2008年3月 | 2008年4月 | 2011年3月 | 2011年4月 | 2014年3月 | 2014年4月 | 2018年3月 |

| 1996年4月2日~1997年4月1日 | 2003年4月 | 2009年3月 | 2009年4月 | 2012年3月 | 2012年4月 | 2015年3月 | 2015年4月 | 2019年3月 |

| 1997年4月2日~1998年4月1日 | 2004年4月 | 2010年3月 | 2010年4月 | 2013年3月 | 2013年4月 | 2016年3月 | 2016年4月 | 2020年3月 |

| 1998年4月2日~1999年4月1日 | 2005年4月 | 2011年3月 | 2011年4月 | 2014年3月 | 2014年4月 | 2017年3月 | 2017年4月 | 2021年3月 |

| 1999年4月2日~2000年4月1日 | 2006年4月 | 2012年3月 | 2012年4月 | 2015年3月 | 2015年4月 | 2018年3月 | 2018年4月 | 2022年3月 |

| 2000年4月2日~2001年4月1日 | 2007年4月 | 2013年3月 | 2013年4月 | 2016年3月 | 2016年4月 | 2019年3月 | 2019年4月 | 2023年3月 |

| 2001年4月2日~2002年4月1日 | 2008年4月 | 2014年3月 | 2014年4月 | 2017年3月 | 2017年4月 | 2020年3月 | 2020年4月 | 2024年3月 |

| 2002年4月2日~2003年4月1日 | 2009年4月 | 2015年3月 | 2015年4月 | 2018年3月 | 2018年4月 | 2021年3月 | 2021年4月 | 2025年3月 |

| 2003年4月2日~2004年4月1日 | 2010年4月 | 2016年3月 | 2016年4月 | 2019年3月 | 2019年4月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2026年3月 |

この表を使えば、西暦・和暦の変換や卒業年度の計算の手間が省け、ミスのない履歴書作成に繋がります。

履歴書の学歴に関するよくある質問

最後に、履歴書の学歴欄に関して特に多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で回答します。これまでの解説と合わせて読むことで、さらに理解が深まるはずです。

パート・アルバイトの履歴書では学歴はいつから書く?

A. 原則として「最終学歴」のみの記載で問題ありません。

この記事の冒頭でも解説した通り、パート・アルバイトの採用では、正社員採用ほど厳密な経歴は求められないことが多いため、最終学歴(例:〇〇大学 卒業)のみを記載する簡潔な書き方が一般的です。履歴書のスペースが限られている場合も、この方法が合理的です。

ただし、学習塾の講師や専門知識を要するアルバイトなど、学歴が業務内容と関連する場合には、中学校卒業から丁寧に記載することをおすすめします。 そうすることで、自身の能力を効果的にアピールできます。迷った場合や、より丁寧な印象を与えたい場合は、中学校卒業から記載しておけば間違いありません。

予備校や職業訓練校は学歴に含まれる?

A. いいえ、原則として学歴には含まれません。

履歴書の学歴欄に記載するのは、学校教育法で定められた「一条校」(小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校、特別支援学校など)に限られます。予備校や、民間のスクール、職業訓練校(公共職業能力開発施設)はこれに該当しないため、学歴欄に記載することはできません。

しかし、これらの学習経験は、あなたの学習意欲やスキルを証明する貴重な情報です。

- 予備校: 浪人期間に予備校に通っていたとしても、学歴欄には記載しません。

- 職業訓練校: 習得したスキルは非常に強力なアピールポイントになります。学歴欄ではなく、職務経歴書や、履歴書の「資格・免許」欄、「自己PR」欄、「備考」欄などを活用して記載しましょう。

(記載例:自己PR欄)

〇〇公共職業能力開発施設にて、Webデザイン科を6ヶ月間受講し、HTML/CSS、JavaScriptの基礎を習得しました。貴社ではこのスキルを活かし、即戦力として貢献したいと考えております。

職歴が多くて学歴が書ききれない場合はどうする?

A. 学歴の記載を一部省略し、職歴を優先して記載します。

転職回数が多い方など、職歴欄に書きたいことが多い場合、学歴・職歴欄のスペースが足りなくなることがあります。採用担当者が最も重視するのは職歴であるため、このような場合は学歴の記載を簡略化しても問題ありません。

具体的には、「最終学歴とその一つ前の学歴のみ」を記載する方法が一般的です。

- 最終学歴が大学卒業なら、高校卒業から記載。

- 最終学歴が高校卒業なら、中学校卒業から記載。

それでもスペースが足りないという究極の状況では、「最終学歴のみ」を記載するという手もあります。応募書類で最もアピールすべきは、あなたの経験とスキルが凝縮された職歴です。学歴はあくまで補助的な情報と捉え、職歴を充実させることを優先しましょう。

学歴を偽って書くとどうなる?(学歴詐称)

A. 内定取り消しや懲戒解雇につながる重大な契約違反行為です。絶対にやめましょう。

「少しでも良く見せたい」という気持ちから、中退を卒業と偽ったり、通ってもいない有名大学を記載したりすることは「学歴詐詐」にあたります。これは単なるマナー違反ではなく、企業との信頼関係を根底から覆す、重大な経歴詐称です。

学歴詐称が発覚した場合、以下のような厳しい処分が下される可能性があります。

- 選考段階での発覚: 即時に不採用となります。

- 内定後の発覚: 内定が取り消されます。

- 入社後の発覚: 懲戒解雇の対象となります。これは最も重い処分のひとつであり、その後の転職活動にも大きな悪影響を及ぼします。

企業は、入社手続きの際に「卒業証明書」の提出を求めるのが一般的です。 この段階で必ず虚偽の記載は発覚します。リスクを冒してまで学歴を偽るメリットは一つもありません。どのような経歴であっても、正直に記載し、それ以外の強み(職歴、スキル、人柄など)で勝負することが、信頼される社会人としての第一歩です。

卒業証明書はいつ提出する?

A. 一般的には「内定後、入社手続きの際」に求められます。

卒業証明書や成績証明書などの提出を求めるタイミングは企業によって異なりますが、最も多いのは内定が出て、入社承諾書などを提出するタイミングです。これは、履歴書に記載された学歴に偽りがないかを確認する「裏付け調査(バックグラウンドチェック)」の一環として行われます。

稀に、最終面接の場や、書類選考の段階で提出を求められるケースもあります。募集要項に記載されていることが多いので、事前に確認しておきましょう。

卒業証明書は、出身校の事務室や学務課などで発行手続きが必要です。窓口での申請のほか、郵送で取り寄せられる学校も多いですが、発行には数日から1週間程度の時間がかかる場合があります。 企業から提出を求められた際に慌てないよう、特に遠方の学校を卒業した方は、事前に発行方法と所要日数を確認しておくと安心です。