短期での転職を繰り返す「ジョブホッパー」。働き方が多様化する現代において、キャリアアップのために戦略的に転職を選ぶ人が増える一方で、採用の現場では「長続きしないのでは」「スキルが身についていないのでは」といった懸念から、ジョブホッパーが不利になるという声も聞かれます。

転職回数の多さに不安を感じ、「自分の経歴はジョブホッパーだと思われてしまうのではないか」と悩んでいる方も少なくないでしょう。しかし、転職回数が多いという事実だけで、あなたのキャリアが否定されるわけではありません。重要なのは、これまでの経験をどのように捉え、採用担当者にどう伝えるかです。

この記事では、ジョブホッパーの定義や企業が抱く懸念といった基本的な知識から、自身の経歴を強みに変えるための具体的な職務経歴書の書き方、面接対策までを網羅的に解説します。この記事を読めば、ジョブホッパーという言葉に対する漠然とした不安を解消し、自信を持って転職活動に臨むための具体的なノウハウを身につけることができるでしょう。

目次

ジョブホッパーとは

転職活動を進める上で、まず「ジョブホッパー」という言葉が持つ意味や、どのような経歴がそう見なされる可能性があるのかを正しく理解しておくことが重要です。ここでは、ジョブホッパーの定義から、採用担当者が判断する際の目安、そして同じ転職回数の多さでもポジティブに捉えられるケースとネガティブに捉えられるケースの違いについて詳しく解説します。

ジョブホッパーの定義

「ジョブホッパー(Job Hopper)」とは、英語の「Job(仕事)」と「Hop(ぴょんぴょん跳ぶ)」を組み合わせた言葉で、一般的に短い期間で職を転々と変える人を指す言葉です。

かつての日本では終身雇用や年功序列が一般的であり、一つの会社に長く勤めることが美徳とされてきました。そのため、短期間で転職を繰り返す行為は、計画性がない、忍耐力がないといったネガティブなイメージで捉えられがちでした。

しかし、近年は社会構造の変化や価値観の多様化に伴い、キャリアアップやスキル獲得を目的とした転職が一般的になっています。そのため、単に転職回数が多いというだけで、その人自身の能力や価値が低いと判断されるわけではありません。

重要なのは、その転職が一貫したキャリアプランに基づいているか、場当たり的なものかという点です。例えば、明確な目標を持ってスキルを段階的に習得するために転職を重ねる人は「キャリアビルダー」と呼ばれ、ポジティブに評価されることもあります。一方で、特に目的意識がなく、人間関係の不満や仕事への飽きなど、ネガティブな理由で転職を繰り返している場合は、ジョブホッパーとして懸念されやすくなります。

つまり、ジョブホッパーかどうかの本質は、転職の回数そのものよりも、その背景にある「動機」や「一貫性」にあると言えるでしょう。

ジョブホッパーだと思われる転職回数や勤続年数の目安

採用の現場で「ジョブホッパーかもしれない」と判断される転職回数や勤続年数に、明確な定義はありません。企業の文化や業界、採用担当者の価値観によってその基準は大きく異なります。しかし、一般的に懸念を抱かれやすい目安は存在します。ここでは年代別の目安を見ていきましょう。

20代の目安

20代、特に社会人経験がまだ浅い第二新卒層(卒業後1〜3年)の場合、ポテンシャルや将来性が重視される傾向にあります。そのため、1〜2回程度の転職であれば、キャリアの方向性を模索している段階と見なされ、比較的寛容に受け止められることが多いです。

しかし、3年未満の社会人経験で3回以上の転職を経験している、あるいは1年未満での退職を繰り返している場合は、注意が必要かもしれません。採用担当者からは「どの職場でも長続きしないのではないか」「基礎的なビジネススキルが定着していないのではないか」といった懸念を抱かれる可能性が高まります。

もし短期間での転職がある場合でも、「なぜその会社に入り、なぜ辞める決断をしたのか」「その経験から何を学び、次にどう活かしたいのか」を論理的に説明できれば、ネガティブな印象を払拭することは十分に可能です。

30代の目安

30代になると、ポテンシャルに加えて即戦力としての専門性や実績が求められるようになります。そのため、キャリアの一貫性がより重視される年代です。

一般的には、30代で3回以上の転職経験があり、かつ各社の在籍期間が3年未満といったケースが続くと、ジョブホッパーと見なされる可能性が高まります。特に、異業種・異職種への転職を繰り返しており、キャリアの軸が見えない場合は、「専門スキルが蓄積されていないのではないか」「計画性がないのではないか」という厳しい評価に繋がりやすくなります。

ただし、これもあくまで目安です。例えば、IT業界のように人材の流動性が高い業界や、コンサルティング業界のように多様なプロジェクト経験が求められる業界では、転職回数が多くてもそれ自体が問題視されないこともあります。重要なのは、それぞれの転職がキャリアアップに繋がっていることを、具体的な実績やスキルで証明できるかどうかです。

ポジティブなジョブホッパーとネガティブなジョブホッパーの違い

前述の通り、転職回数が多いことが一概に悪いわけではありません。その転職がキャリアにとってプラスに働いている「ポジティブなジョブホッパー(キャリアビルダー)」と、マイナスに働いている「ネガティブなジョブホッパー」には明確な違いがあります。両者の違いを理解することは、自身のキャリアを客観的に見つめ直し、今後の転職活動で何をアピールすべきかを考える上で非常に重要です。

| 観点 | ポジティブなジョブホッパー(キャリアビルダー) | ネガティブなジョブホッパー |

|---|---|---|

| 転職動機 | スキルアップ、キャリアアップ、目標達成のためといった前向きで明確な目的がある。 | 人間関係の不満、待遇への不満、仕事が合わないなど、場当たり的で後ろ向きな理由が多い。 |

| キャリアの一貫性 | 転職を通じて、特定の専門分野を深めたり、関連スキルを広げたりと、明確なキャリアの軸が存在する。 | 職種や業界に一貫性がなく、キャリアの方向性が定まっていない。行き当たりばったりに見える。 |

| スキルの蓄積 | 転職のたびに、より高度なスキルやマネジメント経験など、段階的に能力が向上している。 | 各社での経験が浅く、スキルが断片的。「器用貧乏」で専門性が身についていない。 |

| 成果・実績 | 在籍期間に関わらず、各社で具体的な成果や実績を残しており、それを客観的に説明できる。 | 目立った成果を出す前に退職してしまうため、アピールできる実績が乏しい。 |

| 年収・役職 | 転職を重ねるごとに、年収や役職が上昇傾向にある。 | 年収や役職が横ばい、もしくは下降している場合がある。 |

自身の経歴を振り返ったとき、もしネガティブなジョブホッパーの特徴に当てはまる点があったとしても、悲観する必要はありません。大切なのは、過去の転職を真摯に反省し、これからのキャリアでは明確な軸を持って貢献していきたいという強い意志を示すことです。次の章で解説する企業側の懸念を理解し、それを払拭するための準備をしっかり行うことで、転職成功の可能性は大きく高まります。

ジョブホッパーが転職で不利だと言われる理由

なぜ、多くの企業はジョブホッパーに対して慎重な姿勢を見せるのでしょうか。その背景には、採用担当者が抱くいくつかの具体的な懸念が存在します。これらの懸念を正しく理解することは、自身の職務経歴書や面接で何を伝えるべきかを考える上で、非常に重要な第一歩となります。ここでは、企業がジョブホッパーに対して抱く5つの主な懸念について、その心理や背景を詳しく解説します。

企業がジョブホッパーに対して抱く懸念

採用活動は、企業にとって未来への投資です。一人の社員を採用し、育成するには多大な時間とコストがかかります。だからこそ、採用担当者は「長く会社に貢献してくれる人材か」「組織に良い影響を与えてくれる人材か」を慎重に見極めようとします。ジョブホッパーの経歴は、この点においていくつかのリスクを想起させやすいのです。

すぐに辞めてしまうのではないか

企業がジョブホッパーに対して抱く最大の懸念は、「定着性」への不安です。過去に短期間での転職を繰り返しているという事実は、「私たちの会社に入っても、またすぐに辞めてしまうのではないか」という疑念を抱かせるのに十分な材料となります。

企業は、社員が一人前になるまでには一定の教育期間が必要だと考えています。求人広告費や人材紹介会社への手数料、面接官の人件費といった採用コストに加え、入社後の研修費用やOJT担当者の人件費など、一人の社員が戦力になるまでには目に見えないコストも発生しています。

もし、ようやく業務に慣れてこれからというタイミングで退職されてしまうと、企業はその投資を回収できないばかりか、再度採用活動を行わなければならず、二重のコストと労力がかかってしまいます。このような早期離職のリスクを避けたいという企業の防衛本能が、ジョブホッパーへの警戒感に繋がっているのです。

忍耐力や継続力がないのではないか

短期間での転職が続いていると、「困難な課題やストレスに直面したときに、乗り越えようとせずに逃げ出してしまうのではないか」という「忍耐力」や「継続力」への疑問を持たれやすくなります。

どのような仕事であっても、必ず壁にぶつかる場面や、地道な努力が求められる時期があります。目標達成のためには、時には理不尽な要求に応えたり、苦手な業務に取り組んだりする必要もあるでしょう。採用担当者は、候補者がそうした困難な状況を乗り越え、粘り強く業務を遂行できる人物かどうかを見ています。

ジョブホッパーの経歴は、「少しでも嫌なことがあると、すぐに環境のせいにして諦めてしまうのではないか」「腰を据えて一つの物事に取り組むことができないのではないか」というネガティブな印象を与えかねません。特に、チームで大きなプロジェクトを遂行する際には、個々のメンバーの粘り強さが成功の鍵を握るため、継続力は重要な評価ポイントとなります。

専門的なスキルが身についていないのではないか

企業が中途採用を行う大きな目的の一つは、即戦力となる専門スキルを持った人材を確保することです。30代以降のキャリア採用では、この傾向がより顕著になります。

ジョブホッパーの経歴を見ると、採用担当者は「一つの職務にじっくり取り組む時間が短いため、深い専門知識や高度なスキルが身についていないのではないか」という懸念を抱きます。様々な業務を少しずつ経験している「器用貧乏」な状態で、特定の分野におけるプロフェッショナルとしての強みがないのではないかと疑われるのです。

例えば、マーケティング職であれば、戦略立案から施策実行、効果測定、改善までの一連のサイクルを何度も回してこそ、再現性のあるスキルが身につきます。在籍期間が短いと、このサイクルの一部しか経験できていない可能性があり、スキルの深さが不足していると判断されやすくなります。「何でもできます」というアピールは、裏を返せば「何も専門的にできません」と聞こえてしまうリスクがあることを認識しておく必要があります。

責任感がない、協調性がないと思われがち

組織で働く上で、責任感や協調性は不可欠な要素です。短期間で職場を転々としているという事実は、「組織の一員としての自覚や責任感が薄いのではないか」「自分の都合を優先し、チームへの貢献意欲が低いのではないか」という印象を与えてしまうことがあります。

また、「それぞれの職場で人間関係をうまく構築できずに、孤立してしまったのではないか」という協調性への懸念にも繋がります。新しい環境に馴染み、同僚や上司と良好な関係を築く努力を怠ってきた結果が、転職の繰り返しに表れているのではないかと勘繰られてしまうのです。

企業は、既存のチームにスムーズに溶け込み、周囲と協力しながら成果を出せる人材を求めています。そのため、責任感や協調性に疑問符がつく経歴は、採用において大きなハンデとなり得ます。

採用コストが無駄になるリスクがある

これまで述べてきた懸念は、最終的に「採用コストが無駄になるリスク」という経営的な視点に集約されます。

| 採用・育成にかかるコストの例 |

|---|

| 採用コスト(外部) |

| 採用コスト(内部) |

| 育成コスト |

| その他 |

これらのコストは、社員が長く働き、活躍してくれることで初めて回収され、利益に繋がります。ジョブホッパーを採用することは、企業にとってこれらの投資が回収不能な「損失」になる可能性を秘めた、ハイリスクな選択と映るのです。

採用担当者は、こうした様々な懸念を抱えながら、あなたの職務経歴書を読んでいます。だからこそ、これらの懸念を一つひとつ丁寧に払拭し、「自分を採用することはリスクではなく、大きなリターンをもたらす投資である」と納得させることが、転職成功の鍵となるのです。次の章では、ジョブホッパーの経歴を逆に強みとしてアピールする方法について考えていきましょう。

ジョブホッパーであることのメリット・強み

ジョブホッパーの経歴は、前述のような懸念を持たれる一方で、見方を変えれば他にないユニークな強みとなり得ます。転職回数の多さを単なる弱点と捉えるのではなく、その経験から得られた価値を正しく認識し、アピールすることが重要です。ここでは、ジョブホッパーであることのメリットや強みを5つの側面に分けて詳しく解説します。これらの強みを自己PRに活かし、採用担当者の懸念を期待へと変えていきましょう。

幅広い業界や職種の知識・経験がある

一つの会社に長く勤めている人にはない、ジョブホッパーならではの最大の強みは、幅広い業界や職種にわたる知識と経験です。複数の企業文化、ビジネスモデル、業務フローに触れてきたことは、固定観念に縛られない柔軟な発想の源泉となります。

例えば、以下のような具体例が考えられます。

- 製造業、IT業界、小売業を経験した人: 製造業で培った品質管理の視点をITシステムの開発に活かしたり、小売業で得た顧客インサイトをWebマーケティング戦略に反映させたりと、業界の垣根を越えたアイデアを生み出すことができます。特に近年注目されるDX(デジタルトランスフォーメーション)推進のような、業界横断的な知見が求められる場面で価値を発揮しやすいでしょう。

- 営業、マーケティング、企画職を経験した人: 営業として現場の顧客の声を直接聞き、マーケターとして市場全体の動きを分析し、企画職として事業戦略を立案した経験があれば、それぞれの立場の視点を理解した上で、より実効性の高い施策を提案できます。

このように、多様な経験の掛け合わせは、単一の経験しか持たない人材にはない独自の付加価値を生み出します。職務経歴書や面接では、ただ経験を羅列するのではなく、「この経験とこの経験を組み合わせることで、御社のこの課題に対してこのような貢献ができる」と具体的にアピールすることが重要です。

行動力や決断力がある

転職は、多くの人にとって人生の大きな決断です。慣れた環境を離れ、新しい世界に飛び込むには、相当なエネルギーと勇気が必要になります。その決断を複数回行ってきたという事実は、裏を返せば現状に甘んじることなく、自らのキャリアを主体的に切り拓こうとする高い「行動力」と「決断力」の証と捉えることができます。

変化の激しい現代のビジネス環境において、前例踏襲や現状維持だけでは企業の成長は望めません。常に新しい挑戦を続け、スピーディーに意思決定を行っていくことが求められます。ジョブホッパーの経歴を持つ人は、こうした環境への親和性が高い可能性があります。

特に、以下のような場面でその強みを発揮できるでしょう。

- 新規事業の立ち上げ: ゼロからイチを生み出すプロセスでは、トライ&エラーを繰り返しながら素早く行動し、状況に応じて柔軟に方針を転換する決断力が不可欠です。

- 組織の変革期: M&A後の組織統合や、旧態依然とした社内プロセスの改革など、大きな変化を推進する役割において、変化への耐性と行動力が武器になります。

面接などでは、「なぜ転職を決断したのか」という問いに対し、「自身のキャリア目標達成のために、より挑戦的な環境を求めて行動した結果です」と前向きに語ることで、行動力や決断力を効果的にアピールできます。

環境への適応能力が高い

何度も職場を変えてきた経験は、新しい環境、新しい人間関係、新しい業務フローに素早く順応する高い「適応能力」を培います。中途採用者に企業が期待する「即戦力」としての活躍には、この適応能力が欠かせません。

新しい職場では、以下のような様々な「適応」が求められます。

- 人間関係: 新しい上司や同僚と円滑なコミュニケーションを取り、信頼関係を築く。

- 企業文化: その会社独自の価値観や暗黙のルールを理解し、尊重する。

- 業務プロセス: 未経験のツールやシステムの使い方を覚え、独自の仕事の進め方に慣れる。

これらの適応を何度もクリアしてきた経験は、採用担当者にとって「この人なら、入社後もスムーズにチームに溶け込み、すぐにパフォーマンスを発揮してくれるだろう」という安心感に繋がります。これは、ジョブホッパーが抱かれがちな「協調性がないのでは?」という懸念を払拭する上で、非常に強力なアピールポイントとなります。「これまでの多様な環境での経験を通じて、どのような状況でも早期にキャッチアップし、成果を出す自信があります」と具体的に伝えることで、自身の適応能力の高さを証明しましょう。

多角的な視点を持っている

一つの組織に長く身を置いていると、いつの間にかその会社の「常識」や「当たり前」に染まってしまい、視野が狭くなってしまうことがあります。外部から見れば非効率な業務フローや時代遅れの慣習も、内部の人間にとっては当たり前の光景となり、問題意識すら持たれなくなるケースは少なくありません。

ジョブホッパーは、複数の組織を「内部」と「外部」の両方の視点から見てきた経験を持っています。そのため、特定の組織の常識に囚われず、物事を客観的かつ多角的に捉える能力に長けている場合があります。

この多角的な視点は、以下のような形で企業に貢献できます。

- 業務改善提案:「前職ではこういったツールを使って業務を効率化していました」「あの業界ではこのようなアプローチが一般的です」といった具体的な事例を元に、既存のやり方を見直し、改善を促すことができます。

- 本質的な課題発見: 複数の企業で同様の課題に直面した経験から、表面的な事象に惑わされず、その裏にある根本的な原因を突き止めることができます。

「第三者の視点」を提供できることは、組織の硬直化を防ぎ、イノベーションを促進する上で非常に価値のある能力です。

人脈が広い

様々な業界や企業で働いてきた経験は、幅広い人脈という無形の資産をもたらします。この人脈は、時としてビジネスにおいて強力な武器となります。

例えば、

- 新しいビジネスパートナーを探している際に、前職の同僚や取引先を紹介できる。

- 新しい技術や市場の動向について、他業界の知人からリアルな情報を得られる。

- 困難な課題に直面したときに、社外の専門家にアドバイスを求めることができる。

もちろん、人脈をアピールする際には、守秘義務を遵守することが大前提です。しかし、「前職で築いた〇〇業界のキーパーソンとのネットワークを活かし、御社の新規顧客開拓に貢献できます」といったように、具体的な貢献イメージと共に伝えることができれば、他の候補者にはないユニークな強みとして評価されるでしょう。

これらのメリット・強みは、ジョブホッパーという経歴がもたらすポジティブな側面です。転職活動においては、ネガティブな印象を払拭する守りの姿勢だけでなく、これらの強みを積極的にアピールする攻めの姿勢が成功の鍵を握ります。

ジョブホッパーと思われないための職務経歴書の書き方

職務経歴書は、あなたのキャリアを企業に伝える最初の、そして最も重要なプレゼンテーション資料です。転職回数が多い場合、採用担当者が抱くであろう懸念を先回りして払拭し、一貫したキャリアの持ち主であることを示す工夫が不可欠です。ここでは、ジョブホッパーと思われず、むしろその経歴を強みに変えるための職務経歴書の書き方を、具体的なポイントに沿って徹底的に解説します。

職務要約で一貫性のあるキャリアをアピールする

採用担当者は、毎日数多くの職務経歴書に目を通します。多忙な彼らが最初に注目するのが、冒頭にある「職務要約」です。ここで興味を引けなければ、詳細な職務経歴まで読み進めてもらえない可能性すらあります。ジョブホッパーの経歴を持つ人にとって、職務要約は「バラバラに見える経歴を一本の線で繋ぐストーリー」を提示する最重要エリアです。

ポイントは、時系列で経歴を語るのではなく、キャリア全体を貫く「軸」や「テーマ」を明確に打ち出すことです。

【悪い例】

「株式会社A社で営業を2年経験した後、株式会社B社でマーケティングを1年、その後、株式会社C社でWebディレクターを1年半経験しました。」

→これでは、ただ職を転々とした記録にしか見えません。

【良い例】

「一貫して『顧客インサイトを基にした売上拡大』をミッションとしてキャリアを歩んでまいりました。1社目の法人営業では顧客折衝を通じて潜在ニーズを掴む力を、2社目のマーケティングではデータ分析に基づく戦略立案スキルを、3社目のWebディレクションではUI/UX改善によるCVR向上施策の実行力を培いました。これらの経験を統合し、貴社の〇〇事業において、データドリブンなアプローチで事業成長に貢献できると考えております。」

このように、「キャリアの軸(テーマ)」→「各社での経験がその軸にどう紐づくか」→「それらの経験を応募企業でどう活かすか」という構成で記述することで、たとえ在籍期間が短くとも、全ての経験がキャリアアップのための計画的なステップであったことを説得力をもって伝えられます。

転職理由をポジティブに言い換える

各職歴の最後に記述する「退職理由」は、採用担当者が特に注目するポイントです。「人間関係が悪くて」「給与に不満があって」「仕事がつまらなくて」といったネガティブな理由は、たとえ事実であったとしても、そのまま書くのは絶対に避けましょう。「不満があるとすぐに辞める人」というレッテルを貼られてしまいます。

重要なのは、事実を捻じ曲げるのではなく、ポジティブな側面に光を当てて表現することです。

スキルアップやキャリアアップが目的であることを示す

ほとんどの転職には、「もっとこうなりたい」という未来志向の動機が含まれているはずです。その部分を強調しましょう。

- (NG例)「単純作業ばかりで成長できないと感じたため」

- (OK例)「日々のルーティンワークを着実にこなす中で、より専門的な〇〇のスキルを習得し、事業の根幹に携わりたいという思いが強くなりました。現職ではその機会を得ることが難しかったため、新たな環境で挑戦を決意いたしました。」

- (NG例)「残業が多く、ワークライフバランスが取れなかったため」

- (OK例)「業務効率化に努めましたが、業界構造的に長時間労働が常態化しており、自己研鑽の時間を確保することが困難でした。今後は、より生産性の高い環境でスキルアップに励み、質・量ともに会社へ貢献していきたいと考えております。」

このように、現状への不満ではなく、将来の目標達成のための前向きなステップとして転職を位置づけることが重要です。

企業の事業内容やビジョンとの関連性を強調する

転職理由が、応募企業のどこに魅力を感じたかに繋がっていると、志望度の高さが伝わり、説得力が増します。

- (OK例)「前職では〇〇の分野で経験を積みましたが、より社会貢献性の高い事業に携わりたいと考えるようになりました。環境問題の解決を目指す貴社のビジョンに深く共感し、自身の△△の経験を活かして貢献したいと考え、転職を決意いたしました。」

この一文を加えるだけで、「どこでも良いわけではなく、この会社だから転職したいのだ」という強いメッセージになります。

これまでの経験で得たスキルを具体的に記述する

職務経歴欄では、単に「何をしていたか(業務内容)」を羅列するだけでは不十分です。採用担当者が知りたいのは、「その経験を通じて何ができるようになったか(スキル)」です。特にジョブホッパーの場合、複数の会社で共通して発揮・獲得した「ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)」を明示することが、専門性の高さをアピールする上で効果的です。

ポータブルスキルには、以下のようなものがあります。

- 対人スキル: 交渉力、プレゼンテーション能力、リーダーシップ、チームマネジメント能力

- 対自己スキル: 課題発見・解決能力、論理的思考力、計画性、ストレス耐性

- 対課題スキル: 情報収集・分析力、企画・立案力、業務改善能力、プロジェクト推進力

これらのスキルを、「活かせる経験・知識・スキル」などの項目にまとめ、具体的なエピソードを交えて記述しましょう。

【記述例:課題解決能力】

「A社で営業を担当していた際、顧客からのクレームが多発しているという課題がありました。過去のクレーム内容を全て分析し、原因が製品知識の不足にあると特定。自ら製品マニュアルやFAQを作成してチームに共有した結果、3ヶ月でクレーム件数を40%削減することに成功しました。」

このように、「状況(Situation)」「課題(Task)」「行動(Action)」「結果(Result)」のSTARメソッドを意識して書くと、スキルの再現性が伝わりやすくなります。

実績は数字を用いて客観的に示す

在籍期間の短さをカバーする最も強力な武器は、誰が見ても明らかな「実績」です。「頑張りました」「貢献しました」といった主観的な表現は避け、具体的な数字を用いて客観的な事実を示しましょう。

- (NG例)「営業として売上アップに貢献しました。」

- (OK例)「担当エリアの新規開拓に注力し、前年比120%の売上目標を達成しました。特に、これまで取引のなかった〇〇業界へのアプローチを強化し、新規に15社の顧客を獲得しました。」

- (NG例)「業務を効率化しました。」

- (OK例)「〇〇というツールを導入し、手作業で行っていたデータ集計業務を自動化。チーム全体の月間作業時間を約20時間削減しました。」

たとえ小さなことでも構いません。数字で示せる実績は、あなたの貢献度と能力を客観的に証明してくれます。短期間であっても、しっかりと「爪痕」を残したことをアピールしましょう。

入社後にどう貢献できるかを明確に伝える

職務経歴書の最後は、「自己PR」欄で締めくくります。ここでは、これまでの経験の集大成として、「自分が入社したら、この会社にどのようなメリットをもたらせるのか」を具体的にプレゼンテーションします。

ポイントは、企業の求人情報や事業内容を深く理解した上で、自分のスキルや経験と、企業が抱える課題や求める人物像をリンクさせることです。

【自己PRの構成例】

- 強みの提示: 「私の強みは、〇〇と△△の経験に裏打ちされた『課題解決能力』です。」

- 具体的なエピソード: 「前職では~(具体的なエピソードで強みを補強)」

- 企業への貢献: 「この強みを活かし、貴社が現在注力されている〇〇事業における△△という課題に対して、□□というアプローチで貢献できると考えております。具体的には、初年度で~という目標を達成したいです。」

ここまで具体的に書くことで、採用担当者はあなたが入社後に活躍する姿を鮮明にイメージできます。これは、「すぐに辞めるのでは?」という懸念を払拭し、「この人は長期的に貢献してくれるだろう」という期待感を抱かせる上で非常に効果的です。

ジョブホッパーが面接を乗り切るための対策

書類選考を無事に通過したら、次はいよいよ面接です。面接は、職務経歴書に書かれたキャリアに「人柄」や「熱意」という血を通わせ、採用担当者の懸念を完全に払拭するための最終関門です。ジョブホッパーの経歴を持つ人は、転職回数の多さや退職理由について、必ずと言っていいほど深く質問されます。ここでは、そうした厳しい質問を乗り越え、面接官に「ぜひ採用したい」と思わせるための具体的な対策を解説します。

退職理由と転職理由を正直かつ前向きに話す

面接で最も重要なのは、正直さと一貫性です。職務経歴書に書いた内容と話が食い違うと、一気に信頼を失います。嘘をついたり、ごまかしたりするのは絶対にやめましょう。

ただし、正直に話すといっても、ネガティブな事実をそのまま伝えるのは得策ではありません。職務経歴書の書き方と同様に、「事実+そこからの学び+次への活かし方」をセットで語ることがポイントです。

【質問例】「A社を1年で退職されていますが、理由を教えてください」

- (NGな回答)「上司と合わなくて…毎日叱責されるばかりで、精神的にきつかったです。」

→他責思考で、ストレス耐性が低いという印象を与えます。 - (OKな回答)「はい。前職では、営業としての早期の成長を期待されていましたが、私のスキル不足から、当時の上司が求めるレベルの成果を出すことができませんでした。ご指導いただく中で、まずは営業の基礎となる顧客との関係構築力や提案力を、もっと腰を据えて学べる環境で一から鍛え直す必要があると痛感したのが、退職の正直な理由です。この反省から、今回の転職では、研修制度が充実しており、チームで目標を追うスタイルの御社で、着実にスキルを身につけ、長期的に貢献していきたいと考えております。」

このように、自身の至らなかった点を率直に認め、反省の弁を述べた上で、その経験をバネに次へどう繋げたいのかを前向きに語ることで、誠実さと成長意欲をアピールできます。

短期間での退職について納得できる説明を用意する

特に在籍期間が短い職歴については、面接官も納得できる客観的な理由を用意しておく必要があります。言い訳に聞こえないよう、冷静に事実を説明し、そこから得た教訓を述べることが重要です。

考えられる説明の切り口としては、以下のようなものがあります。

- 入社前とのギャップがあった場合:

「入社前に伺っていた業務内容と、実際の業務との間に大きな乖離がございました。例えば、〇〇のスキルを活かせるポジションだと伺っておりましたが、実際には△△の業務が9割を占めており、自身のキャリアプランを実現することが難しいと判断いたしました。この経験から、転職活動における相互理解の重要性を痛感しており、今回の面接では、私の認識と御社の期待に相違がないか、しっかりと確認させていただきたいと考えております。」

→他責にするのではなく、自身の確認不足という反省点も加えることで、謙虚な姿勢を示せます。 - 会社の経営状況の悪化など、やむを得ない事情があった場合:

「誠に残念ながら、入社後まもなくして会社の業績が急激に悪化し、私が所属していた事業部が縮小されることになりました。自分としては、その状況下でも貢献できることを模索しましたが、キャリアの継続が困難となり、やむなく転職を決意いたしました。」

→不可抗力であったことを客観的な事実として伝えましょう。

どんな理由であれ、最終的には「今回の転職では、その失敗を繰り返さないために、このような視点で企業選びをしています」という学びにつなげることが、面接官の納得感を引き出す鍵です。

今後のキャリアプランを明確に伝える

「どうせうちの会社もすぐに辞めるのではないか」という採用担当者の最大の懸念を払拭するために最も効果的なのが、その会社で実現したい、具体的で長期的なキャリアプランを提示することです。

場当たり的に転職を繰り返してきたのではなく、「この会社で長く働き、このように成長・貢献していきたい」という明確なビジョンを示すことで、定着への本気度を伝えることができます。

【キャリアプランの伝え方例】

「まず入社後の1〜2年は、一日も早く業務に慣れ、〇〇のポジションで着実に成果を出すことで、チームに貢献したいと考えております。特に、前職で培った△△のスキルを活かし、□□の分野で実績を残したいです。

その後の3〜5年の中期的には、より専門性を高め、将来的には後輩の指導や育成にも携われるような存在になりたいです。そして長期的には、御社のコア事業である〇〇の分野で、プロジェクトリーダーとして事業の成長を牽引できるような人材になることが私の目標です。」

このように、「短期的」「中期的」「長期的」と時間軸を区切って話すと、計画性が伝わり、内容の具体性と信憑性が増します。「これが最後の転職にしたい」という言葉に、リアルな覚悟が宿るのです。

企業の理念や事業への共感を伝える

「なぜ、数ある企業の中でうちの会社なのですか?」という質問は、志望度の高さを測る定番の質問です。ジョブホッパーにとっては、「これまでとは違い、この会社には長くいたいと思える特別な理由がある」ことを示す絶好の機会です。

そのためには、徹底した企業研究が欠かせません。企業のウェブサイトやIR情報、社長のインタビュー記事などを読み込み、どこに共感したのかを自分の言葉で語れるように準備しましょう。

- (NGな回答)「業界No.1で安定しているからです」「福利厚生が充実しているからです」

→自分本位な理由で、企業への貢献意欲が感じられません。 - (OKな回答)「御社の『〇〇という企業理念』に深く共感いたしました。特に、△△という社会課題に対して、□□というアプローチで取り組んでおられる点に感銘を受けました。私のこれまでの経験で培った〇〇のスキルは、まさにこの□□の取り組みを加速させる上でお役に立てると確信しており、ぜひ一員としてその実現に貢献したいと強く願っております。」

自分の経験や価値観と、企業の理念や事業内容を具体的に結びつけて語ることで、単なる憧れではない、本質的なマッチングであることをアピールできます。

逆質問で入社意欲の高さを示す

面接の最後に設けられる「何か質問はありますか?」という逆質問の時間は、受け身の姿勢から一転して、自らの入社意欲やポテンシャルをアピールできる最後のチャンスです。「特にありません」は、入社意欲がないと見なされる最悪の回答です。

効果的なのは、自分が入社後、活躍することを前提とした質問をすることです。

【逆質問の良い例】

- 「配属予定の部署で、現在最も重要視されているミッションや課題は何でしょうか?」

- 「1日でも早く戦力となるために、入社前に学習しておくべき知識やスキルがあれば教えていただけますでしょうか?」

- 「〇〇様(面接官)が、この会社で働いていて最もやりがいを感じるのはどのような瞬間ですか?」

- 「チームのメンバーは、どのようなバックグラウンドを持った方が多いのでしょうか?」

これらの質問は、企業への深い興味と、入社後の活躍に向けた高い意欲の表れです。面接官に「この人は本気だな」と感じさせ、最後のひと押しとなるでしょう。

ジョブホッパーでも転職を成功させるためのポイント

職務経歴書の書き方や面接対策といったテクニックに加え、転職活動全体を通して持つべき心構えや戦略も、成功を左右する重要な要素です。ここでは、ジョブホッパーという経歴を乗り越え、自分にマッチした企業への転職を成功させるための4つの重要なポイントを解説します。

自分の強みと市場価値を正しく理解する

転職活動を始める前に、まず行うべきなのが客観的な自己分析です。これまでのキャリアを振り返り、「自分には何ができるのか(スキル)」「何をしたいのか(Will)」「何をすべきか(Must)」を明確にしましょう。

特にジョブホッパーの場合、多様な経験をしているがゆえに、自分の強みが何なのか、自分自身でも整理できていないケースが少なくありません。「色々なことをやってきたけれど、結局、自分の専門性は何だろう?」と不安に感じることもあるでしょう。

この自己分析を助けてくれるのが、第三者の視点です。信頼できる友人や元同僚に自分の強みを聞いてみるのも一つの手ですが、より専門的なアドバイスが欲しい場合は、転職エージェントのキャリアアドバイザーに相談するのがおすすめです。

彼らは転職市場のプロフェッショナルとして、あなたの経歴の中から、市場で評価されるスキルや経験(=市場価値)を客観的に見つけ出してくれます。「あなたのこの経験は、〇〇業界では非常に価値が高いですよ」「このスキルをこのようにアピールすれば、△△のような企業に響きます」といった具体的なアドバイスは、自信を持って転職活動に臨むための大きな助けとなるでしょう。自分の価値を過小評価も過大評価もせず、冷静に把握することが、成功への第一歩です。

キャリアの棚卸しを入念に行う

自己分析と並行して、これまでのキャリアの詳細な「棚卸し」を行いましょう。これは、職務経歴書を作成する上での基礎工事となる、非常に重要な作業です。

以下の項目について、過去の職歴を一つひとつ遡り、できるだけ具体的に書き出してみてください。

- 会社名・在籍期間

- 所属部署・役職

- 担当した業務内容: 具体的にどのような業務を、どのような手順で行っていたか。

- 使用したツールやスキル: PCスキル(Word, Excel, PowerPoint)、専門ツール(Adobe, Salesforceなど)、語学力、プログラミング言語など。

- 実績・成果: 数字で示せる定量的な実績と、数字では示しにくい定性的な貢献(業務改善、チームワーク向上など)の両方。

- 成功体験: 最もやりがいを感じた仕事、褒められた経験、自分の強みが活かせたと感じた瞬間。その理由も深掘りする。

- 失敗体験: うまくいかなかったこと、困難だったこと、反省していること。そこから何を学んだか。

この作業を通じて、バラバラだと思っていた経験の中に、共通するテーマや一貫した価値観、得意なこと(=強み)が見えてくるはずです。例えば、「どの職場でも、非効率な業務プロセスを見つけて改善提案をすることが好きだった」という事実に気づけば、それは「業務改善能力」という立派な強みになります。このキャリアの棚卸しが深ければ深いほど、職務経歴書や面接で語るストーリーに厚みと説得力が生まれます。

企業研究を徹底し、長く働ける会社か見極める

ジョブホッパーが次に目指すべきは、「これが最後の転職」と思えるほど、自分にマッチした企業を見つけることです。そのためには、目先の条件だけでなく、長期的な視点で企業を見極める徹底した企業研究が不可欠です。

企業研究で見るべきポイントは多岐にわたります。

| 企業研究のチェックリスト |

|---|

| 事業内容・将来性 |

| 企業理念・ビジョン |

| 社風・企業文化 |

| 働き方・制度 |

| 社員 |

これらの情報は、企業の公式ウェブサイト、採用サイト、IR情報、社長のインタビュー記事などから収集できます。また、転職エージェントは、一般には公開されていない社内の雰囲気や人間関係といったリアルな内部情報を持っていることが多いので、積極的に活用しましょう。

過去の転職でミスマッチを感じた点を明確にし、「今回はその轍を踏まない」という強い意志を持って企業を吟味することが、次の職場での定着、そして長期的な活躍に繋がります。

これが最後の転職である覚悟を伝える

最終的に、採用担当者の心を動かすのは、論理的な説明だけでなく、候補者の「熱意」や「覚悟」です。面接の場では、これまでの対策の集大成として、「御社で骨を埋める覚悟です」という強い意志を、言葉と態度で示しましょう。

もちろん、ただ「覚悟があります!」と叫ぶだけでは意味がありません。

- なぜ、この会社でなければならないのか(徹底した企業研究に基づく志望動機)

- なぜ、自分はこの会社で活躍できると確信しているのか(キャリアの棚卸しに基づく自己PR)

- 将来、この会社で何を成し遂げたいのか(長期的なキャリアプラン)

これらの論理的な裏付けがあって初めて、「最後の転職にしたい」という言葉に重みと真実味が生まれます。採用担当者は、あなたの過去の経歴と、未来に向けた熱い覚悟の両方を見ています。過去の転職経験を反省し、それを糧にして未来へ進もうとする真摯な姿勢が伝わったとき、彼らの「また辞めるのでは?」という懸念は、「この人に賭けてみたい」という期待へと変わるはずです。

ジョブホッパーに向いている仕事・業界の特徴

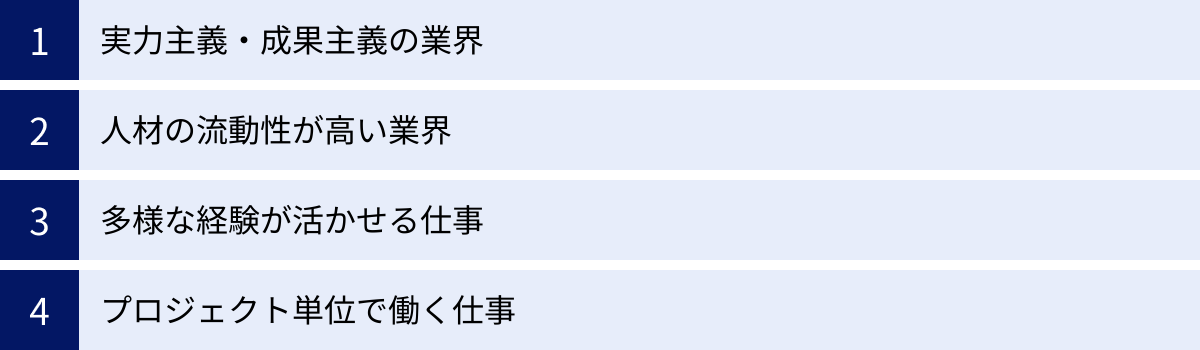

転職回数の多さを強みに変えるには、その特性が評価されやすい環境を選ぶという戦略も有効です。すべての業界や職種が、ジョブホッパーに対してネガティブなわけではありません。むしろ、多様な経験や変化への対応力を歓迎するフィールドも数多く存在します。ここでは、ジョブホッパーの特性が活かせる仕事や業界の特徴について解説します。

実力主義・成果主義の業界

勤続年数や年齢、過去の経歴よりも、「今、何ができるのか」「これからどんな成果を出せるのか」という実力が重視される業界は、ジョブホッパーにとって非常に相性の良い環境です。在籍期間が短くても、明確な実績さえ示すことができれば、正当に評価される傾向にあります。

IT・Web業界

技術の進化が非常に速く、常に新しい知識やスキルが求められる業界です。一つの技術やサービスが数年で陳腐化することも珍しくありません。そのため、過去の経歴に固執せず、新しいことを学び続ける意欲や、変化への対応力が非常に高く評価されます。複数のプロジェクトや企業で多様な技術に触れてきた経験は、むしろ強みとして認識されやすいでしょう。エンジニア、Webデザイナー、Webマーケターなど、専門スキルが明確な職種が多いのも特徴です。

コンサルティング業界

クライアントが抱える様々な経営課題を解決することがミッションです。特定の業界の常識に囚われず、多角的な視点から課題を分析し、ソリューションを提案する能力が求められます。幅広い業界での実務経験は、クライアントのビジネスを深く理解する上で大きなアドバンテージとなります。論理的思考力と課題解決能力さえあれば、多様なバックグラウンドを持つ人材が歓迎される業界です。

不動産業界

特に営業職においては、成果が「契約件数」や「売上高」といった明確な数字で評価される、典型的な成果主義の世界です。学歴や職歴に関わらず、結果を出せる人間が評価され、高いインセンティブを得られる可能性があります。コミュニケーション能力や行動力に自信があり、実績で勝負したいという人には向いているでしょう。

人材の流動性が高い業界

そもそも転職することが当たり前で、人の入れ替わりが激しい業界も、ジョブホッパーへの偏見が少ない傾向にあります。

代表的なのは外資系企業です。終身雇用の概念が薄く、より良い条件やキャリアを求めて数年単位で転職を繰り返すのが一般的です。キャリアアップのための転職はポジティブに捉えられ、多様なバックグラウンドを持つ人材が集まることで組織が活性化すると考えられています。

また、ベンチャー企業やスタートアップ企業も人材の流動性が高い環境です。事業の成長フェーズに応じて必要な人材が変化するため、短期間で組織のメンバーが入れ替わることも少なくありません。変化のスピードが速く、一人ひとりが担う役割も広いため、環境適応能力の高さや行動力が求められます。ゼロからイチを生み出す経験を積みたい、裁量権の大きい仕事がしたいという人には魅力的な選択肢です。

多様な経験が活かせる仕事

特定の専門性を深めるキャリアパスだけでなく、複数の知識や経験を掛け合わせることで価値を生み出す仕事も、ジョブホッパーの強みが活きる分野です。

例えば、企画職、マーケティング職、新規事業開発担当などが挙げられます。これらの職種では、市場のトレンド、競合の動向、顧客のニーズ、社内の技術力など、様々な情報を統合して新しい商品やサービス、戦略を立案する必要があります。製造業での経験を持つ人がIT企業のマーケティング部に転職し、モノづくりの視点からユニークなプロモーションを企画するなど、異分野の経験を組み合わせることで、誰も思いつかなかったようなイノベーティブなアイデアが生まれることがあります。

プロジェクト単位で働く仕事

正社員という雇用形態にこだわらなければ、プロジェクト単位で契約する働き方もジョブホッパーの特性と非常にマッチしています。フリーランスや契約社員として、特定の期間、特定のミッションを遂行するためにチームに参加するスタイルです。

この働き方では、短期間で職場が変わることが前提となっているため、転職回数の多さが問題になることはありません。むしろ、多様なプロジェクトを経験していること自体が、対応力の高さやスキルの幅広さの証明になります。

ITエンジニア、Webデザイナー、ライター、コンサルタント、プロジェクトマネージャーなど、専門スキルを持つ職種でこの働き方が多く見られます。自身のスキルを武器に、様々な環境で自由に働きたいという志向を持つ人には最適な選択肢と言えるでしょう。

ジョブホッパーの転職活動におすすめの転職サービス

ジョブホッパーが転職を成功させるには、独力で活動するよりも、転職のプロである転職エージェントのサポートを活用するのが賢明です。彼らは豊富な求人情報を持っているだけでなく、ジョブホッパー特有の悩みに寄り添い、効果的なアピール方法を一緒に考えてくれます。ここでは、数ある転職サービスの中でも、特にジョブホッパーの転職活動におすすめの大手転職エージェントを3社紹介します。

(参照:各社公式サイト 2024年5月時点の情報)

リクルートエージェント

業界最大級の求人数を誇る、総合型転職エージェントの最大手です。全年代・全業界を網羅しており、特に非公開求人(一般には公開されていない優良求人)の数が多いのが特徴です。

| サービス名 | 主な特徴 | ジョブホッパーにおすすめの理由 |

|---|---|---|

| リクルートエージェント | 業界No.1の求人数(公開・非公開)。全業界・職種をカバー。各業界に精通したアドバイザーが在籍。 | 圧倒的な求人の中から、自分の経験が活かせる企業や、転職回数に寛容な企業を見つけやすい。実績豊富なアドバイザーによる職務経歴書の添削や面接対策サポートが手厚く、懸念点を強みに変えるための的確なアドバイスが期待できる。 |

転職回数の多さに不安を感じている場合でも、リクルートエージェントの膨大な求人データベースの中から、思わぬマッチングが生まれる可能性があります。また、キャリアアドバイザーは多くの転職者を支援してきた実績があるため、ジョブホッパーが抱かれがちな懸念を払拭するための具体的なノウハウを熟知しています。客観的な視点から自分の市場価値を教えてもらい、戦略的に転職活動を進めたいという方におすすめです。

doda

パーソルキャリアが運営する、転職サイトとエージェントサービスの両方の機能を併せ持ったサービスです。求人数の多さに加え、自己分析に役立つ診断ツールが充実しているのが大きな特徴です。

| サービス名 | 主な特徴 | ジョブホッパーにおすすめの理由 |

|---|---|---|

| doda | 転職サイト・エージェント・スカウトの3機能が一体化。キャリアタイプ診断などの自己分析ツールが豊富。 | キャリアの棚卸しや自分の強みを発見するためのツールが充実しており、キャリアの軸を見つけるのに役立つ。企業から直接オファーが届くスカウトサービスが活発で、自分の経歴が市場でどのように評価されるかを客観的に知ることができる。 |

ジョブホッパーの方は、まず「自分はどのようなキャリアを築きたいのか」「自分の強みは何か」というキャリアの軸を定めることが重要です。dodaの「キャリアタイプ診断」や「年収査定」といったツールは、客観的なデータに基づいて自己理解を深める上で非常に役立ちます。また、スカウトサービスに登録しておくことで、思いもよらない企業から「あなたの多様な経験に興味があります」といったオファーが届くこともあり、自信を取り戻すきっかけになるかもしれません。

マイナビエージェント

新卒採用で有名なマイナビが運営する転職エージェントサービスで、特に20代〜30代の若手層の転職支援に強みを持っています。また、大手企業だけでなく、優良な中小企業の求人も豊富に扱っているのが特徴です。

| サービス名 | 主な特徴 | ジョブホッパーにおすすめの理由 |

|---|---|---|

| マイナビエージェント | 20代〜30代の若手、中小企業の求人に強み。丁寧で親身なサポートに定評。企業とのパイプが太い。 | キャリアアドバイザーが親身に相談に乗ってくれ、二人三脚でキャリアプランを考えてくれる。各企業の人事担当者と密な関係を築いているため、社風や職場の雰囲気といったリアルな情報を提供してくれ、ミスマッチを防ぎやすい。 |

「これまでのキャリアに自信がなく、何から手をつけて良いか分からない」「次の会社こそは長く働きたい」と考えているジョブホッパーの方にとって、マイナビエージェントの丁寧で親身なサポートは心強い味方になります。時間をかけたカウンセリングを通じて、応募者一人ひとりの価値観や希望を深く理解し、本当にマッチする企業を提案してくれます。ミスマッチによる短期離職を繰り返したくないと考えるなら、企業の内部情報に詳しいマイナビエージェントは非常に頼りになる存在です。

まとめ:一貫性のあるキャリアを伝え、転職を成功させよう

この記事では、ジョブホッパーが転職で不利だと言われる理由から、その経歴を強みに変えるための具体的な職務経歴書の書き方、面接対策、そして転職を成功させるためのポイントまで、幅広く解説してきました。

転職回数が多いという事実は、確かに採用担当者にいくつかの懸念を抱かせる可能性があります。しかし、それは決して乗り越えられない壁ではありません。重要なのは、その事実をネガティブに捉えて自信をなくすことではなく、見せ方と伝え方を工夫することで、懸念を期待に変えることです。

本記事で繰り返しお伝えしてきた最も重要なポイントは、「これまでのキャリアに一貫性のあるストーリーを持たせること」です。一見バラバラに見える経験も、「〇〇という軸を追求した結果である」と語ることで、計画性のあるキャリア形成だと示すことができます。

その上で、

- 職務要約でキャリアの軸を明確に提示する

- 転職理由は常にポジティブで未来志向に変換する

- 実績は具体的な数字で客観的に示す

- 入社後にどう貢献できるかを具体的にアピールする

- 面接では、反省と学び、そして未来への覚悟を誠実に語る

これらのポイントを徹底することで、あなたは採用担当者にとって「リスクのある候補者」から、「多様な経験を武器に、組織に新しい風を吹き込んでくれる魅力的な人材」へと変わるはずです。

ジョブホッパーという言葉に縛られる必要はありません。あなたのユニークなキャリアは、必ずどこかで求められています。本記事で紹介したノウハウを武器に、自信を持って転職活動に臨み、あなたにふさわしいキャリアをその手で掴み取ってください。