転職活動における最初の関門、それが「書類選考」です。希望する企業への扉を開くための第一歩でありながら、多くの求職者がこの段階で壁にぶつかり、悩んでいます。「なぜ自分の経歴では通過できないのだろう」「何十社応募しても面接に進めない」といった声は後を絶ちません。

書類選考は、単に経歴を伝えるだけの作業ではありません。採用担当者という未知の相手に対し、限られた紙面の中で自身の価値を伝え、「この人に会ってみたい」と思わせるための戦略的なプレゼンテーションです。その通過率は決して高いとは言えず、適切な対策を講じなければ、貴重な時間と労力を浪費してしまうことになりかねません。

この記事では、転職における書類選考の現実的な通過率から、採用担当者が応募書類のどこを見ているのかという裏側、そして通過率が上がらない具体的な原因と、それを克服するための徹底的な対策まで、網羅的に解説します。

書類の書き方といったテクニック論に留まらず、応募前の「事前準備」の重要性や、どうしても通過できないときの対処法、さらにはプロの力を借りる方法まで、あなたの転職活動を成功に導くための知識を詰め込みました。この記事を読み終える頃には、書類選考に対する漠然とした不安が解消され、自信を持って次の応募に臨むための具体的なアクションプランが描けているはずです。

目次

転職における書類選考の平均通過率は30〜50%

転職活動を始めると、まず気になるのが「書類選考の通過率」ではないでしょうか。自分がどのくらいの確率で次のステップに進めるのか、目安を知っておきたいと思うのは自然なことです。

結論から言うと、転職における書類選考の平均的な通過率は、一般的に30〜50%程度と言われています。つまり、10社に応募すれば3社から5社程度は面接に進める計算になります。しかし、この数字はあくまで全体の平均値であり、鵜呑みにするのは危険です。実際には、応募する企業の知名度、業界、職種の人気度、そして応募者の経歴やスキルによって、通過率は0%にも100%にもなり得ます。

例えば、誰もが知る大手人気企業や、待遇の良い未経験者歓迎の求人には、数百人、場合によっては千人を超える応募が殺到します。このようなケースでは、通過率は10%以下、時には1%未満という厳しい現実があります。一方で、専門的なスキルが求められるニッチな職種や、採用に苦戦している中小企業などでは、条件にマッチする応募者が少なく、通過率が50%を超えることも珍しくありません。

大切なのは、平均的な数字に一喜一憂するのではなく、書類選考が「候補者を絞り込むためのふるい」として機能しているという本質を理解することです。企業は、限られた採用リソースの中で、できるだけ自社にマッチし、活躍してくれる可能性の高い人材とだけ面接を行いたいと考えています。そのため、応募書類を通じて、面接に進むべき候補者を効率的に見極めているのです。

この章では、書類選考の通過率がどのような要因で変動するのか、特に「応募方法」という観点から詳しく掘り下げていきます。

応募方法によって通過率は変わる

書類選考の通過率は、あなたが「どのチャネルから応募するか」によっても大きく変動します。主な応募方法には、「転職エージェント経由」「転職サイト経由」「企業サイトからの直接応募」の3つがありますが、それぞれに特徴と通過率の傾向があります。

| 応募方法 | 通過率の傾向 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 転職エージェント経由 | 高い | 事前スクリーニング、推薦状、非公開求人への応募が可能 | エージェントの判断で応募できない場合がある |

| 転職サイト経由 | 平均〜低い | 手軽に応募できる、多くの求人から選べる | 応募者が殺到しやすく競争が激しい |

| 企業の採用ページから直接応募 | 比較的高い | 入社意欲の高さを示せる | 求人を探す手間がかかる、公開求人のみ |

転職エージェント経由の場合

転職エージェントを経由して応募する場合、書類選考の通過率は他の方法に比べて高くなる傾向にあります。これには明確な理由がいくつか存在します。

第一に、エージェントによる事前のスクリーニングです。転職エージェントは、企業から求人の依頼を受けると、その企業のニーズに合った候補者を探します。そして、キャリアアドバイザーとの面談を通じて、あなたのスキルや経験、人柄が企業の求める人物像と合致するかを判断します。つまり、企業に応募書類が渡る前に、プロの視点による一次選考が行われているのです。これにより、企業側はミスマッチの少ない、質の高い候補者のみに絞って選考できるため、結果的に通過率が高まります。

第二に、エージェントから企業への推薦です。エージェントは、あなたの応募書類(履歴書・職務経歴書)を企業に提出する際、多くの場合「推薦状」や「推薦コメント」を添付します。そこには、応募書類だけでは伝わりきらないあなたの強みや人柄、入社意欲の高さ、企業とのマッチングポイントなどが、客観的な第三者の視点から具体的に記述されています。この「プロのお墨付き」が、採用担当者の判断にポジティブな影響を与え、書類だけでは評価が難しい部分を補完してくれるのです。

第三に、企業との強固な信頼関係です。転職エージェントは、日頃から多くの企業と取引があり、人事担当者と密なコミュニケーションを取っています。「〇〇エージェントが推薦する人なら、まず会ってみよう」という信頼関係が構築されている場合、書類選考が有利に進むことがあります。

ただし、エージェント経由の応募には注意点もあります。それは、あなたの経歴が企業の求めるレベルに達していないとエージェントが判断した場合、そもそも応募させてもらえない可能性があることです。しかし、これは裏を返せば、無駄な応募を減らし、通過可能性の高い求人に集中できるというメリットでもあります。

転職サイト経由の場合

リクナビNEXTやdoda、マイナビ転職といった転職サイト経由での応募は、最も一般的で手軽な方法です。数多くの求人情報の中から自分で興味のある企業を探し、サイトのフォーマットに沿って応募できるため、多くの人が利用しています。

しかし、その手軽さゆえに、書類選考の通過率は平均的、あるいは人気企業においては低くなる傾向があります。最大の理由は、応募のハードルが低いために、一つの求人に対して膨大な数の応募者が集まることです。採用担当者は、毎日送られてくる大量の応募書類を、一件あたり数分、場合によっては数十秒という短時間で捌かなければなりません。

このような状況では、少しでも分かりにくい点やネガティブな要素があると、深く読み込まれることなく見送られてしまう可能性が高まります。誤字脱字がある、レイアウトが崩れていて読みにくい、アピールポイントが不明瞭、といった基本的なミスは致命的です。また、他の多数の応募者との「相対評価」に晒されるため、同程度のスキルを持つ候補者が複数いれば、より魅力的な実績や経験を持つ応募者が優先されることになります。

転職サイト経由で通過率を上げるためには、他の何十、何百という応募書類の中に埋もれないよう、一目で採用担当者の目を引くような、完成度の高い応募書類を作成することが不可欠です。職務要約で端的に強みを伝え、実績を具体的な数字で示すなど、短時間で「おっ」と思わせる工夫が求められます。

企業の採用ページから直接応募した場合

企業の公式サイト内にある採用ページ(キャリア採用ページ)から直接応募する方法もあります。この場合、入社意欲が高いと評価され、書類選考の通過率が比較的高くなる可能性があります。

なぜなら、転職サイトのように手軽に応募できるわけではなく、わざわざその企業のウェブサイトを訪れ、採用情報を探し、応募フォームに入力するという手間をかけているからです。この行動自体が、「数ある企業の中から、御社を第一志望として考えています」という強力なメッセージとなり、採用担当者にポジティブな印象を与えます。

特に、企業の理念や事業内容に深く共感していることを志望動機で具体的に示すことができれば、その熱意はより伝わりやすくなります。採用担当者としても、自社への理解が深く、入社意欲の高い人材は、入社後の定着や活躍が期待できるため、積極的に会いたいと考えるものです。

ただし、この方法が常に有効とは限りません。企業によっては、採用活動のメインチャネルを転職エージェントや転職サイトに置いている場合もあります。その場合、直接応募のルートはあまりチェックされていなかったり、選考の優先順位が低かったりする可能性もゼロではありません。

どの応募方法を選ぶかは、あなたの状況や応募する企業の特性によって異なります。自身の市場価値を客観的に把握し、戦略的に応募チャネルを使い分けることが、書類選考の通過率を高めるための最初の鍵となるでしょう。

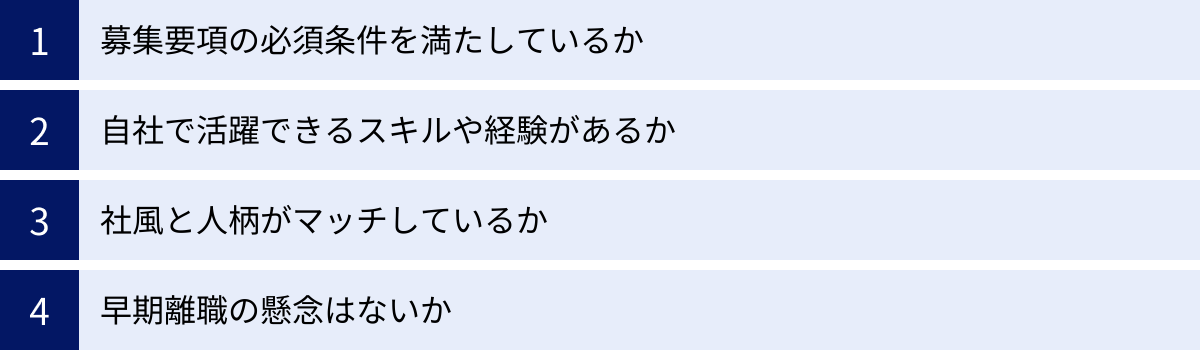

採用担当者が書類選考で見ている4つのポイント

書類選考の通過率を上げるためには、敵を知り、己を知ることが不可欠です。つまり、審査する側である「採用担当者」が、あなたの応募書類のどこに注目し、何を基準に合否を判断しているのかを理解する必要があります。

採用担当者は、単に職歴の長さや学歴を見ているわけではありません。彼らは限られた情報の中から、「自社で活躍し、貢献してくれる人材か」という一点を見極めようと、多角的な視点から応募書類をチェックしています。ここでは、採用担当者が特に重視している4つのポイントを解説します。

① 募集要項の必須条件を満たしているか

これは、書類選考における最も基本的かつ絶対的な評価基準です。求人票には「必須条件(MUST)」と「歓迎条件(WANT)」が記載されていますが、採用担当者はまず、「必須条件」をクリアしているかどうかで機械的な足切りを行います。

例えば、「法人営業経験3年以上」「TOEICスコア800点以上」「〇〇という資格の保有者」といった必須条件が明記されている場合、これを満たしていなければ、その後の職務経歴や自己PRがどれだけ素晴らしくても、読まれることなく不採用となる可能性が極めて高いです。

なぜなら、必須条件として挙げられているスキルや経験は、そのポジションで業務を遂行する上で「最低限必要不可欠なもの」だからです。企業側としては、この条件を満たさない人材を採用しても、業務についていけず、本人も会社も不幸になる可能性が高いと考えています。また、多数の応募者を効率的に絞り込むための、最初のフィルターとしての役割も担っています。

したがって、応募者としてまずやるべきことは、求人票の募集要項を隅々まで読み込み、自分の経歴が必須条件を完全に満たしているかを確認することです。もし満たしていないのであれば、その求人への応募は時間と労力の無駄になる可能性が高いと判断し、別の求人を探すのが賢明な選択と言えるでしょう。逆に、必須条件をすべて満たしているのであれば、自信を持って応募し、その点を応募書類で明確に示すことが重要です。

② 自社で活躍できるスキルや経験があるか

必須条件という最初のフィルターを通過した応募者の中から、採用担当者は次に「誰が最も自社で活躍してくれそうか」という視点で比較検討を始めます。ここで見られているのが、募集職種で求められる専門的なスキルや、過去の経験が自社でどのように活かせるかという「再現性」です。

単に「〇〇の経験があります」「△△のスキルを持っています」と羅列するだけでは不十分です。採用担当者が知りたいのは、そのスキルや経験を使って、「具体的にどのような成果を出し、その成功体験を入社後も再現できるか」という点です。

例えば、マーケティング職の募集であれば、過去に担当したキャンペーンの詳細、用いた分析ツール、そしてその結果として「リード獲得数が前月比150%になった」「コンバージョン率が2%から3.5%に改善した」といった具体的な数字を伴う実績が求められます。エンジニアであれば、どのような技術スタックを用いて、どんな課題を解決し、「開発工数を30%削減した」「システムの処理速度を2倍に向上させた」といった貢献が評価されます。

さらに、これらの実績が、応募先企業の事業内容や課題とどう結びつくのかを示すことも重要です。例えば、「前職で培った〇〇業界向けの顧客開拓ノウハウは、貴社がこれから注力される△△市場の攻略に直接的に貢献できると考えております」といったように、自分のスキルと企業の未来を繋げてアピールすることで、採用担当者はあなたが入社後に活躍する姿を具体的にイメージできます。過去の実績が、未来の貢献への説得力のある根拠となるのです。

③ 社風と人柄がマッチしているか

どれほど優れたスキルや輝かしい実績を持っていても、それだけでは採用には至りません。企業は「組織」であり、チームの一員として周囲と協調しながら業務を進めていく必要があります。そのため、採用担当者は応募者の人柄や価値観が、自社の社風(カルチャー)とマッチするかどうかを慎重に見極めています。

この「カルチャーフィット」は、入社後の定着率やパフォーマンスに直結する非常に重要な要素です。例えば、トップダウンで意思決定が速い企業に、ボトムアップで合意形成を重視するタイプの人が入社しても、お互いにストレスを感じてしまうでしょう。逆に、チームワークを重んじる協調的な社風の企業に、個人プレーを好む一匹狼タイプの人材は馴染みにくいかもしれません。

採用担当者は、応募書類のどのような点から人柄や価値観を読み取ろうとしているのでしょうか。主に「自己PR」や「志望動機」の記述内容です。

- どのような言葉遣いをしているか(論理的か、情熱的か、謙虚か)

- 仕事において何を大切にしているか(チームワーク、成長、社会貢献、挑戦など)

- 企業のどの部分に魅力を感じているか(事業内容、ビジョン、働く環境など)

- 文章全体のトーン&マナー

これらの要素から、応募者の思考パターンや行動特性を推測し、自社の社員と円滑な人間関係を築けそうか、同じ方向を向いて仕事に取り組めそうかを判断しています。スキルフィット(能力のマッチ)とカルチャーフィット(社風のマッチ)の両方が揃って初めて、採用担当者は「この人に会ってみたい」と考えるのです。

④ 早期離職の懸念はないか

企業にとって、採用活動は大きな投資です。求人広告費や人材紹介会社への手数料、面接官の人件費など、一人を採用するまでには多大なコストと時間がかかっています。だからこそ、せっかく採用した人材にすぐに辞められてしまう「早期離職」は、企業にとって最も避けたい事態の一つです。

そのため、採用担当者は応募書類から「この人は長く自社で働いてくれるだろうか」という定着性を注意深く見ています。特にチェックされるのが以下のポイントです。

- 転職回数と在籍期間: 短期間での転職を繰り返している場合、「うちの会社に入っても、またすぐに辞めてしまうのではないか」という懸念を抱かれやすくなります。一般的に、3年未満での転職が続いていると、その理由を慎重に確認される傾向があります。

- 転職理由の一貫性と妥当性: それぞれの転職理由に一貫性があるか、そしてその内容がポジティブで前向きなものかどうかが重要です。単に「人間関係が悪かった」「給料が安かった」といったネガティブな理由だけでは、環境が変わっても同じ不満を抱くのではないかと思われてしまいます。「〇〇というスキルを身につけるため」「より大規模なプロジェクトに挑戦するため」といった、キャリアアップに繋がる一貫したストーリーを描けているかが問われます。

- 志望動機の内容: 応募先企業で「長く働きたい」という意思が明確に示されているかどうかも見られます。「貴社の〇〇というビジョンに深く共感しており、腰を据えて事業の成長に貢献したい」といった記述は、定着性のアピールに繋がります。

もし転職回数が多かったり、在籍期間が短かったりする経歴に自覚がある場合は、それを補って余りあるスキルや実績をアピールすると同時に、転職理由を論理的かつポジティブに説明する準備が不可欠です。採用担当者の懸念を先回りして払拭する姿勢が、信頼獲得に繋がります。

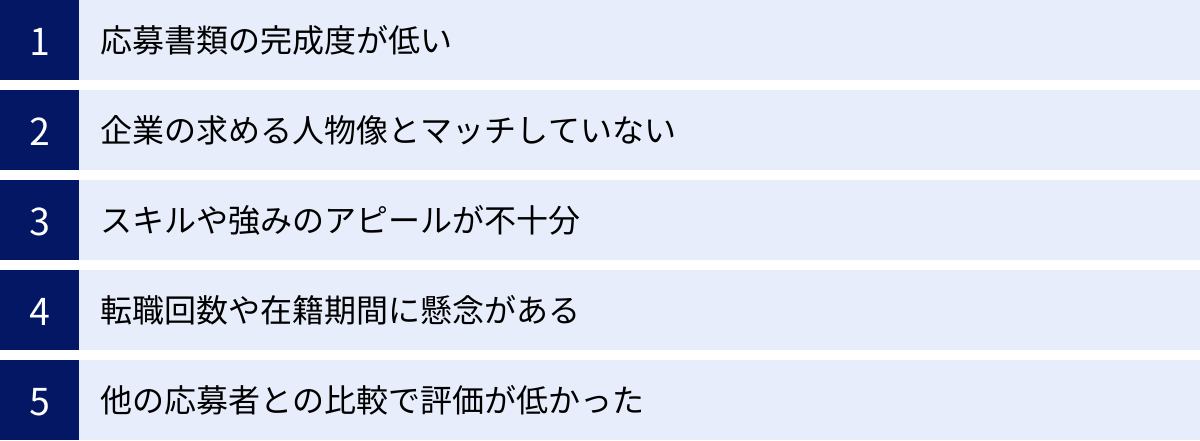

書類選考の通過率が低い5つの原因

「自分の経歴は悪くないはずなのに、なぜか書類選考で落ちてしまう」

「何社応募しても、お祈りメールばかりが届く」

このように、書類選考の壁に繰り返し跳ね返されている人には、いくつかの共通した原因が見られます。採用担当者の視点を踏まえた上で、ここでは通過率が低くなってしまう具体的な5つの原因を深掘りします。自分自身の応募書類や転職活動の進め方に当てはまる点がないか、セルフチェックしてみましょう。

① 応募書類の完成度が低い

これは最も基本的でありながら、非常によく見られる原因です。内容以前の問題として、応募書類の体裁が整っていないケースがこれにあたります。

- 誤字脱字や変換ミス: 「てにをは」の間違いや単純なタイプミスは、「注意力が散漫」「仕事が雑」という印象を即座に与えます。採用担当者によっては、誤字を見つけた瞬間にその書類を読むのをやめてしまう人もいるほど、致命的なミスです。

- フォーマットの不統一: フォントの種類やサイズがバラバラ、箇条書きの記号が統一されていない、インデントがずれているなど、レイアウトが乱れている書類は非常に読みにくく、ビジネス文書作成能力を疑われます。

- 記載漏れや情報の古さ: 必須記入欄が空欄になっている、学歴や職歴の年号が間違っている、連絡先が古いままになっているなど、基本的な情報の不備も信頼を損なう原因です。特に、以前の転職活動で作成した職務経歴書をそのまま使い回し、日付などが更新されていないケースは論外です。

これらのミスは、「相手への配慮が欠けている」というメッセージとして受け取られます。採用担当者は、応募書類を「ビジネス文書」として見ています。その完成度が低いということは、入社後の報告書や顧客への提案書なども、同じように質の低いものを作成するのではないか、という懸念に繋がります。たった一つのミスが、あなたの社会人としての信頼性全体を損なうことを肝に銘じ、提出前には細心の注意を払って確認する習慣をつけましょう。

② 企業の求める人物像とマッチしていない

素晴らしいスキルや豊富な経験を持っていても、それが応募先企業のニーズとズレていては評価されません。これは、「良い/悪い」の問題ではなく、「合う/合わない」の問題です。

よくあるのが、自分のアピールしたいことだけを一方的に書いてしまうケースです。例えば、マネジメント経験が豊富な人が、プレイヤーとしての活躍を期待されているポジションに対し、延々と管理職としての実績をアピールしても、採用担当者には響きません。むしろ、「この人は現場で手を動かす気がないのかな?」と誤解されてしまう可能性すらあります。

このミスマッチが起こる根本的な原因は、企業研究の不足にあります。求人票の表面的な情報だけを見て、「この職種なら自分の経験が活かせそうだ」と安易に応募してしまうと、企業が本当に求めている人材の具体的なイメージ(どのような課題を解決してほしいのか、チームの中でどんな役割を担ってほしいのか)を捉えきれません。

結果として、応募書類が独りよがりな「自分語り」になってしまい、採用担当者から見て「うちの会社が求めている人材とは違う」と判断されてしまうのです。自分の強みを理解することはもちろん重要ですが、それ以上に「相手(企業)が何を求めているか」を深く理解し、そのニーズに対して自分の強みをどのように貢献させられるかを提示する視点が不可欠です。

③ スキルや強みのアピールが不十分

自分のスキルや経験が、企業の求める人物像とマッチしているにもかかわらず、書類選考を通過できない場合、それはアピールの仕方に問題がある可能性が高いです。持っている「素材」は良いのに、それを効果的に「調理」できていない状態です。

最も多いのが、抽象的な表現に終始してしまうケースです。

- 「高いコミュニケーション能力を活かして、チームの潤滑油として機能しました」

- 「リーダーシップを発揮し、プロジェクトを成功に導きました」

- 「課題解決能力には自信があります」

これらの表現は、一見すると聞こえは良いですが、採用担当者にとっては「で、具体的に何をしたの?」という疑問しか残りません。コミュニケーション能力やリーダーシップは、ほとんどのビジネスパーソンがアピールするため、これだけでは他の応募者との差別化は不可能です。

通過率を上げるためには、抽象的な言葉を、具体的なエピソードと定量的な実績で裏付ける必要があります。

- (改善例) 「立場の異なる営業部と開発部の間に立ち、週1回の定例会議を主催。双方の意見を調整し、仕様変更に関する合意形成を主導した結果、開発の手戻りを月平均5件から1件に削減しました。」(コミュニケーション能力)

- (改善例) 「売上低迷という課題に対し、5名のプロジェクトチームのリーダーとして、新たな販促キャンペーンを企画。メンバーの役割分担を明確化し、週次で進捗管理を行った結果、3ヶ月で目標だった売上120%を達成しました。」(リーダーシップ)

このように、「どのような状況(Situation)で、どのような課題(Task)に対し、自分がどのように行動し(Action)、どのような結果(Result)を出したのか」というSTARメソッドを意識して記述することで、あなたのアピールは一気に具体的で説得力のあるものに変わります。

④ 転職回数や在籍期間に懸念がある

採用担当者が「早期離職」のリスクを警戒することは前述の通りですが、応募者側にそのつもりがなくても、経歴がそのように見えてしまう場合があります。

特に、やむを得ない事情(会社の倒産、事業所の閉鎖、家族の介護など)で短期間の離職が続いた場合や、明確なキャリアプランに基づいてスキルアップのための転職を重ねてきた場合でも、その背景が応募書類から読み取れなければ、「飽きっぽい人」「我慢が足りない人」というネガティブなレッテルを貼られてしまう可能性があります。

採用担当者は、応募書類に書かれている事実(在籍期間や転職回数)しか見ることができません。その裏にある文脈やストーリーは、あなたが言葉にして伝えなければ伝わらないのです。

もし、経歴に懸念を持たれそうだと自覚している場合は、職務経歴書の中で、その懸念を払拭するための補足説明を proactive(主体的)に行うことが有効です。例えば、職務要約の下や、自己PR欄などで、「一見すると転職回数が多く見えますが、これは『〇〇』という一貫したキャリア軸に基づき、各フェーズで必要なスキルを段階的に習得するために戦略的に選択した結果です」といったように、ポジティブな文脈で説明を加えることで、採用担当者の不安を安心に変えることができます。何も説明がなければ、ネガティブな憶測を許すだけになってしまいます。

⑤ 他の応募者との比較で評価が低かった

これは、自分自身の応募書類に何ら不備がない場合でも起こりうる、最も受け入れがたい原因かもしれません。書類選考は、絶対評価であると同時に、他の応募者との「相対評価」でもあります。

採用枠が1名の求人に対して、あなたと同じくらい優秀で、かつ企業とのマッチ度も高い候補者が他に複数名いれば、企業は最終的にその中から最も魅力的に映った一人、あるいは数名しか面接に呼びません。

- あなたよりも専門性の高いスキルを持っている応募者がいた

- あなたと同じくらいのスキルで、より豊富な実績を持つ応募者がいた

- あなたよりも企業の事業内容への理解が深い応募者がいた

- 社内に、その応募者の出身企業で高く評価されている社員がいた

このようなケースでは、あなたの評価が相対的に低くなり、不採用となることがあります。これは、あなたの能力が否定されたわけでは決してなく、単に「今回は、自分よりもさらにマッチする候補者が他にいた」というタイミングの問題です。

特に、人気企業や好条件の求人では、常にハイレベルな競争に晒されることを覚悟しなければなりません。一社や二社の不採用で「自分はダメだ」と落ち込むのではなく、「今回は縁がなかっただけ」と気持ちを切り替え、淡々と次の応募に進むメンタリティも、転職活動を乗り切る上では非常に重要です。

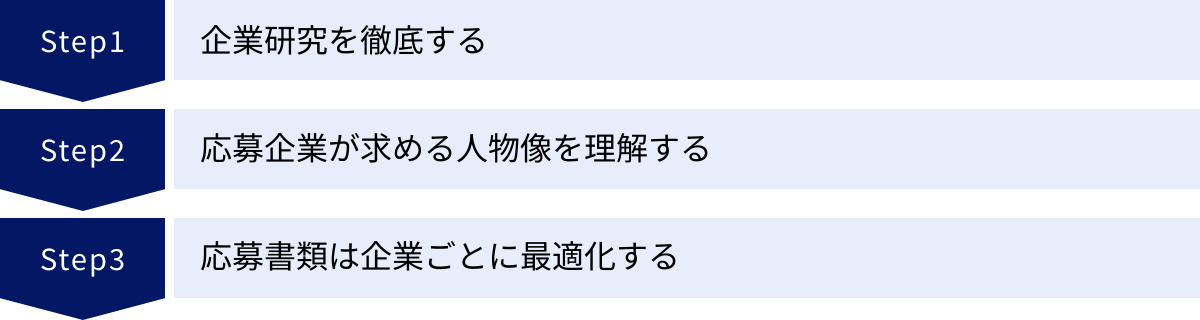

書類選考の通過率を上げるための事前準備

多くの人が、転職活動を「応募書類を書くこと」から始めてしまいがちです。しかし、本当に重要なのは、その一歩手前にある「事前準備」です。料理に例えるなら、いきなりフライパンを握るのではなく、まずレシピを熟読し、最高の食材を揃え、下ごしらえを丁寧に行う作業に相当します。

この準備段階を徹底的に行うことで、応募書類の質は劇的に向上し、通過率は大きく改善されます。「誰に(Who)、何を(What)、どのように(How)伝えるか」という戦略を練ることが、書類選考を突破するための最も確実な道筋です。

企業研究を徹底する

企業研究と聞くと、面倒に感じるかもしれません。しかし、これは志望動機や自己PRに深みと説得力を持たせるための、最も重要なインプット活動です。表面的な情報だけでなく、その企業の「魂」に触れるつもりで、徹底的に調べ上げましょう。

具体的にチェックすべき情報源は多岐にわたります。

- 企業の公式ウェブサイト: 事業内容、製品・サービス紹介はもちろんのこと、「企業理念(ミッション・ビジョン・バリュー)」「沿革」「代表メッセージ」のページは必読です。その企業が何を大切にし、どこへ向かおうとしているのかという根幹を理解できます。

- IR情報(投資家向け情報): 上場企業であれば、必ずIR情報のページがあります。「決算短信」や「有価証券報告書」「中期経営計画」などには、企業の業績、財務状況、事業ごとの課題、そして今後の戦略が赤裸々に書かれています。これらの一次情報を読み解くことで、他の応募者とは一線を画す、ビジネス視点での分析が可能になります。

- プレスリリース・ニュースリリース: 最近の企業の動向を掴むのに最適です。新製品の発表、業務提携、新たな取り組みなど、企業が今、世の中に何をアピールしたいのかが分かります。ここに書かれている内容と自分の経験を結びつけることができれば、非常に強力なアピールになります。

- 代表や役員のインタビュー記事、SNS: 経営陣がどのような考えを持っているのか、どのような言葉でビジョンを語っているのかを知ることは、カルチャーフィットを見極める上で非常に有効です。

- 競合他社の情報: 応募先企業を単体で見るだけでなく、業界全体の中でどのような立ち位置にいるのか、競合と比較してどのような強みや弱みがあるのかを分析することで、より客観的で多角的な企業理解に繋がります。

これらの情報をインプットすることで、「なぜ、この会社でなければならないのか」という問いに対する、あなただけのオリジナルな答えが見つかるはずです。

応募企業が求める人物像を理解する

企業研究と並行して行うべきなのが、「求める人物像」の解像度を極限まで高める作業です。求人票に書かれている文言を、一つひとつ丁寧に分解し、その裏にある企業の真のニーズを読み解いていきます。

まず、求人票の「仕事内容」「必須スキル・経験」「歓迎スキル・経験」「求める人物像」の欄を熟読します。そこに書かれているキーワードは、すべて採用担当者が探している人材のヒントです。

- 「主体性を持って業務に取り組める方」→ 指示待ちではなく、自ら課題を見つけ、解決策を提案・実行した経験が求められている。

- 「周囲を巻き込みながらプロジェクトを推進できる方」→ 独力で完結するのではなく、他部署や社外の関係者と連携し、目標達成に導いた経験が評価される。

- 「急な仕様変更にも柔軟に対応できる方」→ 変化の激しい環境で、ストレス耐性があり、臨機応変に動ける人材を探している。

これらのキーワードをリストアップしたら、次に「なぜ、企業はこれらの要素を求めているのか?」を考えてみましょう。企業の事業内容や直面している課題(企業研究で得た情報)と結びつけることで、その背景が見えてきます。

例えば、あるSaaS企業が「カスタマーサクセス職」を募集しており、「顧客の課題に寄り添い、能動的な提案ができる方」を求めているとします。企業研究の結果、その企業が「解約率(チャーンレート)の高さ」に課題を抱えていることが分かれば、「なるほど、単に問い合わせに対応するだけでなく、顧客がサービスを使いこなせるように能動的に働きかけ、解約を防いでくれる人材が欲しいのだな」と、求める人物像がより具体的にイメージできます。

このようにして企業の「課題」と「求める人物像」をセットで理解することで、あなたの応募書類は、単なる自己PRから、企業の課題に対する「ソリューション提案」へと昇華します。

応募書類は企業ごとに最適化する

事前準備の集大成として、そして書類選考の通過率を上げるための最も重要なアクションが、応募書類を「一社ごと」に最適化(カスタマイズ)することです。

多くの転職者が、「完璧な職務経歴書」を一つ作り、それを様々な企業に使い回してしまいます。これは、書類選考で落ちる人に共通する最大の間違いの一つです。ラブレターを書くときに、同じ文章を複数の相手に送らないのと同じで、応募書類もまた、その企業だけに向けた特別なメッセージでなければなりません。

最適化の具体的なプロセスは以下の通りです。

- キーワードのマッピング: 企業研究と人物像理解を通じて明らかになった「企業が求めるキーワード」と、あなた自身の経験・スキルを照らし合わせ、合致する点を洗い出します。

- アピールポイントの優先順位付け: 洗い出した合致点の中から、その企業に最も響くであろうアピールポイントに優先順位をつけます。

- 職務経歴書の構成変更: 最もアピールしたい経験や実績が、採用担当者の目に留まりやすいように、職務経歴書の前半(職務要約の直後など)に持ってくるなど、構成を大胆に入れ替えます。

- 表現のチューニング: 職務経歴や自己PRの記述において、企業の求人票で使われている言葉や、企業理念で掲げられている言葉を意識的に使うことで、「この応募者は、うちの会社をよく理解してくれている」という印象を与えます。

この最適化の作業は、確かに手間と時間がかかります。しかし、この一手間を惜しまないことこそが、あなたの入社意欲の高さ、本気度の証明となります。採用担当者は、何百通もの応募書類を見ているプロです。使い回しの書類か、自社のためにカスタマイズされた書類かは、一目で見抜きます。

事前準備とは、応募先企業への「敬意」の表れです。この敬意が伝わって初めて、採用担当者はあなたの書類を真剣に読み込もうという気持ちになるのです。

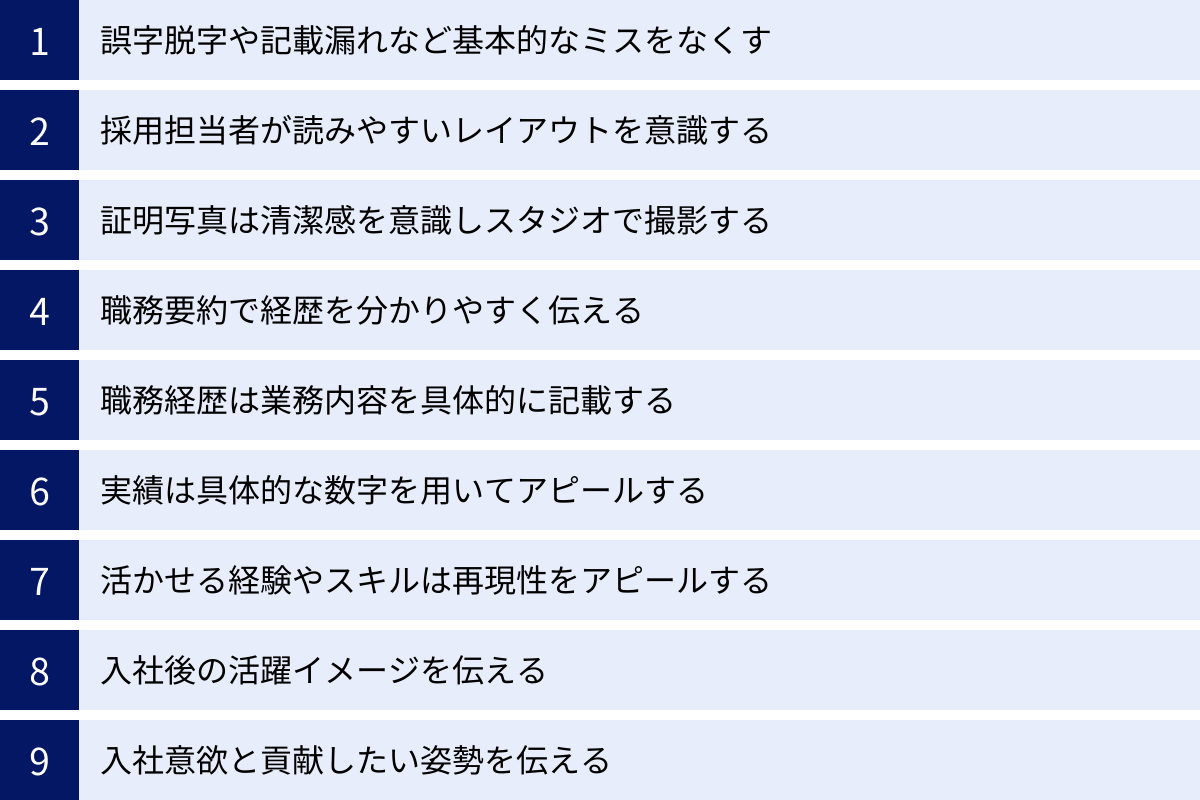

【書類別】通過率を上げるための書き方9つのコツ

徹底した事前準備によって戦略が固まったら、いよいよ応募書類の作成に取り掛かります。ここでは、履歴書と職務経歴書に共通する基本から、それぞれの書類で特に意識すべきポイントまで、採用担当者の心に響く書類を作成するための具体的な9つのコツを解説します。

①【共通】誤字脱字や記載漏れなど基本的なミスをなくす

何度でも強調しますが、基本的なミスは、それだけで不採用の理由になり得ます。どんなに優れた経歴も、たった一つの誤字で信頼性が揺らいでしまうことを忘れてはいけません。

- PCでの作成: まず、手書き指定がない限り、書類はPCで作成しましょう。修正が容易で、誰にとっても読みやすいというメリットがあります。

- 複数回のチェック: 書き終えたら、最低でも3回は見直しを行いましょう。時間を置いてから見直したり、一度声に出して読んでみたりすると、黙読では気づかなかった間違いを発見しやすくなります。

- 第三者の目を入れる: 可能であれば、家族や友人、あるいは転職エージェントのキャリアアドバイザーなど、第三者にチェックを依頼するのが最も効果的です。自分では完璧だと思っていても、他人の目から見ると、分かりにくい表現や誤字が見つかることは少なくありません。

- 最終提出前の再確認: 応募ボタンを押す直前に、もう一度全体を見直す習慣をつけましょう。特に、応募企業名や日付、連絡先などに間違いがないか、最終確認は必須です。

この地道な確認作業を怠らないことが、社会人としての基本姿勢、すなわち「丁寧な仕事ができる人材」であることの証明になります。

②【共通】採用担当者が読みやすいレイアウトを意識する

採用担当者は、毎日多くの応募書類に目を通します。そのため、パッと見た瞬間に内容が頭に入ってくる「視覚的な分かりやすさ(可読性)」は、非常に重要な要素です。読みにくい書類は、それだけで読む気を削いでしまいます。

- 適度な余白と改行: 文字がぎっしり詰まった文章は、圧迫感があり、読む前から疲れてしまいます。段落ごとに適切な改行を入れ、上下左右に余白を設けることで、すっきりと見やすい印象になります。

- 箇条書きの活用: 実績や業務内容、スキルなどを説明する際は、だらだらと文章で書くのではなく、箇条書きを積極的に活用しましょう。情報が整理され、要点を瞬時に把握しやすくなります。

- フォントと文字サイズの統一: 書類全体でフォント(MS明朝やメイリオなどが一般的)と文字サイズ(10.5〜12ポイント程度)を統一します。見出しを少し太字にしたり、サイズを大きくしたりするのは効果的ですが、過度な装飾は避け、シンプルで統一感のあるデザインを心がけましょう。

- 専門用語や社内用語の回避: 独りよがりな専門用語や、前職でしか通用しない社内用語は避け、誰が読んでも理解できる平易な言葉で説明することが大切です。

読み手への配慮が感じられるレイアウトは、あなたのコミュニケーション能力の高さを示すことにも繋がります。

③【履歴書】証明写真は清潔感を意識しスタジオで撮影する

履歴書の証明写真は、あなたの第一印象を決める非常に重要なパーツです。採用担当者が最初に目にするあなたの「顔」であり、ここでネガティブな印象を与えてしまうのは大きな損失です。

結論として、証明写真はスピード写真や自撮りではなく、写真スタジオでプロに撮影してもらうことを強く推奨します。数千円の投資で、書類選考の通過率が上がるのであれば、決して高い出費ではありません。

スタジオで撮影する際のポイントは以下の通りです。

- 服装: 清潔感のあるスーツが基本です。シャツのシワやネクタイの曲がりに注意し、ボタンはきちんと留めましょう。

- 髪型: 顔がはっきりと見えるように、前髪は目にかからないようにセットします。寝ぐせなどはもってのほかです。

- 表情: 無表情ではなく、口角を少しだけ上げることを意識すると、明るく誠実な印象になります。歯は見せない程度が自然です。

- 背景とデータ: 背景は白か青、グレーが一般的です。また、Web応募が主流の現在では、撮影データを購入しておくと、様々なサイズに調整して使い回せるため非常に便利です。

たかが写真、されど写真です。この写真一枚から、あなたの仕事に対する真摯な姿勢が伝わります。

④【職務経歴書】職務要約で経歴を分かりやすく伝える

職務経歴書の冒頭に記載する「職務要約」は、採用担当者が最初に読む、あなたのキャリアの「予告編」です。ここで興味を引くことができなければ、その後の詳細な職務経歴を読んでもらえない可能性すらあります。

職務要約は、200〜300字程度で、これまでのキャリアの概要、最もアピールしたい強みや実績、そして応募企業でどのように貢献したいかという意欲を簡潔にまとめるのが基本です。

(例文)

大学卒業後、株式会社〇〇にて法人営業を5年間経験。主にIT業界の中小企業を対象に、自社開発の業務効率化ツールの新規開拓営業に従事してまいりました。顧客の課題を深くヒアリングし、最適なソリューションを提案する営業スタイルで、入社3年目には年間売上目標を150%達成し、社長賞を受賞。前職で培った課題解決型の提案力と、ITツールに関する知識を活かし、貴社のさらなる事業拡大に貢献したいと考えております。

この例文のように、「どこで」「何を」「どのように行い」「どんな成果を出し」「今後どうしたいか」を盛り込むことで、採用担当者はあなたの全体像を瞬時に把握し、「この後の経歴も詳しく読んでみよう」という気持ちになります。

⑤【職務経歴書】職務経歴は業務内容を具体的に記載する

職務経歴の欄は、単に「〇〇部に所属し、△△を担当」と書くだけの場所ではありません。採用担当者が知りたいのは、その業務を通じて、あなたがどのような役割を果たし、どのようなスキルを身につけたかです。

業務内容を記述する際は、5W1H(When:いつ, Where:どこで, Who:誰を対象に, What:何を, Why:なぜ, How:どのように)を意識すると、途端に具体的になります。

(悪い例)

・営業部にて、新規顧客開拓を担当。

(良い例)

【期間】 2019年4月~2022年3月

【部署・役職】 営業本部 第1営業部

【業務内容】

・担当エリア:首都圏

・対象顧客:従業員50名~300名規模の中小企業

・取扱商材:自社開発の勤怠管理システム

・役割:新規顧客の開拓をミッションとし、テレアポから商談、クロージングまでを一貫して担当。月に平均50件の商談を行い、継続的に月5件の新規契約を獲得。

このように具体的に書くことで、採用担当者はあなたの仕事ぶりをリアルに想像できます。また、使用したツール(例: Salesforce, Marketo)や、チームの人数などを追記するのも有効です。

⑥【職務経歴書】実績は具体的な数字を用いてアピールする

あなたの実績の説得力を飛躍的に高める魔法、それが「数字」です。「頑張りました」「貢献しました」といった主観的な表現は、客観的な評価には繋がりません。成果は可能な限り、定量的に示しましょう。

- 営業職の例:

- 売上〇〇円(前年比120%達成)

- 新規契約獲得数 〇〇件/月

- 担当顧客数 〇〇社

- 企画・マーケティング職の例:

- Webサイトのアクセス数を〇〇%向上

- 広告経由の問い合わせ数を〇〇件/月から〇〇件/月に増加

- キャンペーンにより、顧客単価を〇〇円改善

- 管理部門・エンジニア職の例:

- 業務プロセスの見直しにより、月間〇〇時間の残業を削減

- マニュアル作成により、新人研修期間を〇週間短縮

- システムの改修により、サーバーの応答速度を〇〇%改善

もし、どうしても数字で示せない実績の場合は、「どのような状態が、どのように改善されたか」というビフォーアフターを具体的に記述することで、貢献度をアピールできます。

⑦【職務経歴書】活かせる経験やスキルは再現性をアピールする

職務経歴書の最後には、多くの場合「活かせる経験・スキル」や「自己PR」の欄を設けます。ここで重要なのは、単にスキルの名称を羅列するのではなく、そのスキルが応募先企業でどのように役立つのか、すなわち「再現性」を示すことです。

(悪い例)

・PCスキル:Word, Excel, PowerPoint

・語学:英語(ビジネスレベル)

(良い例)

【活かせる経験・スキル】

・法人向け無形商材の提案営業(経験5年)

顧客の潜在的なニーズを引き出し、課題解決に繋がるソリューションを提案する能力に長けております。貴社の主力製品である〇〇を、新たな顧客層に展開する際に、この経験を直接的に活かせると考えております。

・データ分析スキル

Excel(VLOOKUP, ピボットテーブル)やBIツール(Tableau)を用いて売上データを分析し、営業戦略の立案に繋げた経験がございます。勘や経験だけに頼らない、データに基づいた客観的なアプローチで、貴社の営業活動の効率化に貢献できます。

このように、スキル+具体的なエピソード+企業への貢献イメージをセットで書くことで、採用担当者はあなたが入社後に活躍する姿を具体的に思い描くことができます。

⑧【自己PR】入社後の活躍イメージを伝える

自己PRは、過去の実績をアピールするだけの場ではありません。むしろ、「自分の強みを活かして、入社後にどのように会社に貢献できるか」という未来志向のビジョンを語る場です。

企業研究で得た情報(企業の課題や今後の事業展開など)と、自分自身の経験・強みを結びつけ、「貴社の〇〇という課題に対し、私の△△という強みを活かして、このように貢献したい」という一貫したストーリーを構築しましょう。

このストーリーは、具体的であればあるほど説得力を増します。「貢献したい」という意欲だけでなく、「貢献できる」という自信と、その根拠を明確に示すことが、他の応募者との差別化に繋がります。

⑨【志望動機】入社意欲と貢献したい姿勢を伝える

志望動機で最も重要なことは、「なぜ、数ある企業の中で、この会社でなければならないのか」を明確に伝えることです。テンプレートのようなありきたりな理由では、採用担当者の心には響きません。

- “What”(何に惹かれたか): 企業のどの部分に魅力を感じたのかを具体的に述べます。(例:「『〇〇』という企業理念に深く共感し…」「貴社の△△という製品が解決している社会課題に感銘を受け…」)

- “Why”(なぜそう思うか): なぜそこに惹かれたのか、あなた自身の価値観や経験と結びつけて説明します。(例:「前職で〇〇という経験をした際に、△△の重要性を痛感したため…」)

- “How”(どう貢献するか): その企業で、自分の経験やスキルをどのように活かして貢献したいかを述べます。(例:「私の〇〇というスキルを活かし、貴社の△△というビジョンの実現に貢献したい…」)

「学びたい」「成長させてほしい」といった受け身の姿勢ではなく、「自分の力を活かして、会社に貢献したい」という能動的で主体的な姿勢を示すことが、本気の入社意欲を伝える鍵となります。

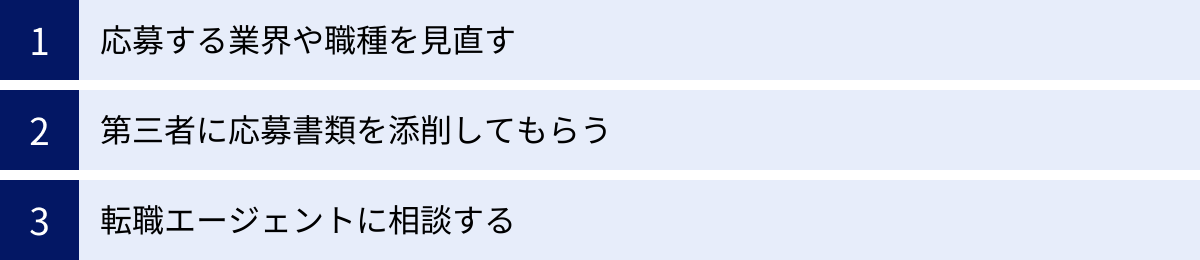

どうしても書類選考に通らないときの対処法

これまで解説してきたポイントをすべて実践しても、なかなか書類選考を通過できない…。転職活動が長期化すると、そんな辛い時期が訪れるかもしれません。しかし、ここで諦めてしまうのは早計です。打つ手はまだ残されています。

書類選考に通らない状況は、これまでのアプローチを見直し、新たな視点を取り入れるべきサインでもあります。一人で悩み込まず、視野を広げることで、思わぬ突破口が見つかるはずです。

応募する業界や職種を見直す

もし、特定の業界や職種に絞って応募し続けているのに結果が出ない場合、そもそも自分の経験・スキルと、ターゲット市場のニーズとの間にミスマッチが生じている可能性があります。

一度立ち止まり、冷静に自己分析をやり直してみましょう。

- キャリアの棚卸し: これまでの経験をすべて書き出し、自分が得意なこと、成果を出せたこと、やりがいを感じたことを再確認します。「営業」という大きな括りではなく、「新規開拓が得意」「既存顧客との関係構築が得意」「データ分析に基づいた戦略立案が得意」など、より具体的に自分の強みを分解してみます。

- ポータブルスキルの洗い出し: 業界や職種が変わっても通用する「ポータブルスキル」(課題解決能力、コミュニケーション能力、マネジメント能力など)は何でしょうか。自分の強みを、より汎用的なスキルとして捉え直してみます。

- 視野を広げる: この強みやポータブルスキルは、今応募している業界以外でも活かせる場所はないでしょうか。例えば、IT業界の営業で培った課題解決能力は、コンサルティング業界や、他の業界のDX推進部門でも求められるかもしれません。これまで全く考えていなかった業界や職種にも、あなたの活躍の場が隠れている可能性があります。

思い切って応募先の幅を広げることで、これまで見えていなかったチャンスに出会えるかもしれません。ただし、未経験の分野に挑戦する場合は、「なぜその業界・職種なのか」という熱意と、これまでの経験をどう活かせるのかを、より論理的に説明する必要があります。

第三者に応募書類を添削してもらう

自分で何度も推敲を重ねた応募書類は、自分では完璧に見えてしまうものです。しかし、それは「作り手の視点」に過ぎません。客観性が失われ、独りよがりな表現や、伝わりにくい部分に気づけなくなっていることがよくあります。

ここで非常に有効なのが、自分以外の誰かに応募書類を読んでもらい、フィードバックをもらうことです。

- キャリアセンターやハローワークの職員: 公的な就職支援機関では、専門の相談員が無料で書類添削やキャリア相談に応じてくれます。

- 信頼できる友人や知人: 特に、異業種や異職種の友人に読んでもらうと、「専門用語が多すぎて分からない」「この実績のすごさが伝わらない」といった、自分では気づきにくい点を指摘してもらえます。

- 尊敬する元上司や先輩: あなたの仕事ぶりをよく知る人物であれば、あなた自身が気づいていない強みやアピールポイントを教えてくれるかもしれません。

第三者の視点を取り入れることで、「伝えたつもりが、伝わっていなかった」というギャップを埋めることができます。フィードバックをもらう際は、率直な意見を歓迎する姿勢で臨み、指摘された点は素直に受け止め、改善に繋げましょう。

転職エージェントに相談する

書類選考の通過率を上げるための、最も強力で効果的な対処法が、転職エージェントに相談することです。転職エージェントは、日々何百人もの求職者と企業をマッチングさせている「転職のプロフェッショナル」です。

転職エージェントを活用するメリットは、単なる求人紹介に留まりません。

- プロによる書類添削: 数多くの応募書類を見てきた経験から、「通過する書類」と「落ちる書類」のポイントを熟知しています。あなたの職務経歴書を客観的に評価し、どの部分をどう修正すれば採用担当者に響くのか、具体的なアドバイスを提供してくれます。

- 非公開求人の紹介: 市場には出回っていない「非公開求人」を紹介してもらえる可能性があります。これらは一般公募の求人に比べて競争率が低い傾向にあり、書類選考を通過しやすい場合があります。

- 企業情報の提供: エージェントは、担当企業の人事や現場の責任者と直接コミュニケーションを取っているため、求人票だけでは分からない「企業のリアルな内情」を把握しています。社風や、現場が抱えている具体的な課題、採用担当者の人柄といった貴重な情報を提供してもらえるため、より的を射た応募書類を作成できます。

- キャリア相談: 書類選考が通らない根本的な原因がキャリアプランにある場合、キャリアアドバイザーが客観的な視点でカウンセリングを行い、あなたの市場価値や、進むべき方向性を一緒に考えてくれます。

一人で抱え込んでいる悩みも、プロに相談することで、解決の糸口が驚くほど簡単に見つかることがあります。行き詰まりを感じた時こそ、専門家の力を借りる勇気を持つことが、状況を好転させる鍵となります。

書類選考のサポートが手厚いおすすめ転職エージェント3選

転職エージェントの活用は、書類選考の通過率を上げる上で非常に有効な手段です。特に、応募書類の添削やキャリア相談など、サポートの手厚さには定評のあるエージェントが存在します。ここでは、数ある転職エージェントの中から、特に書類選考のサポートに強みを持つ大手3社を紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったエージェントを選ぶ際の参考にしてください。

| サービス名 | 特徴 | サポート内容 | おすすめな人 |

|---|---|---|---|

| リクルートエージェント | 業界No.1の求人数と実績。幅広い業界・職種に対応。 | 職務経歴書エディター、手厚い添削、面接対策 | 幅広い選択肢から選びたい人、実績豊富なサポートを受けたい人 |

| doda | エージェントとスカウトの併用が可能。ツールの充実。 | レジュメビルダー、丁寧なキャリアカウンセリング | 効率的に転職活動を進めたい人、企業からのアプローチも受けたい人 |

| マイナビエージェント | 20代・30代の若手、第二新卒に強い。サポートが丁寧。 | 業界専任アドバイザーによるきめ細やかな添削・指導 | 初めて転職する人、丁寧なサポートを求める若手層 |

① リクルートエージェント

業界最大手ならではの圧倒的な求人数と、長年の転職支援で培われた豊富なノウハウが魅力の転職エージェントです。あらゆる業界・職種を網羅しているため、あなたの経歴にマッチする求人が見つかりやすいのが最大の特徴です。

書類選考のサポートにおいては、各業界に精通したキャリアアドバイザーが、あなたの職務経歴書をプロの視点で添削してくれます。提出された書類に対し、企業が求める人物像と照らし合わせながら、「この実績はもっと具体的に書いた方が良い」「このスキルはもっと前に出した方がアピールになる」といった的確なフィードバックが期待できます。

また、独自の「職務経歴書エディター」というツールを提供しており、ガイドに従って入力するだけで、簡単に体裁の整った職務経歴書を作成できる点も便利です。豊富な転職支援実績に基づいた、データドリブンなアドバイスを受けたい方におすすめです。

参照:リクルートエージェント公式サイト

② doda

パーソルキャリアが運営するdodaは、「エージェントサービス」と、企業から直接オファーが届く「スカウトサービス」を一つのプラットフォームで利用できるのが大きな特徴です。自分から応募する攻めの活動と、オファーを待つ受けの活動を両立できるため、効率的に転職活動を進めたい方に適しています。

書類作成サポートも充実しており、Web上で簡単に職務経歴書を作成できる「レジュメビルダー」機能が好評です。案内に沿って入力するだけで、アピール効果の高い職務経歴書が完成します。

dodaのキャリアカウンセリングは、丁寧なヒアリングに定評があります。自分では気づかなかった強みやキャリアの可能性を引き出し、それを応募書類に落とし込むための具体的なアドバイスをしてくれます。また、特定の職種や業界に特化したセミナーも頻繁に開催しており、書類の書き方や自己PRの仕方を体系的に学ぶ機会も豊富です。

参照:doda公式サイト

③ マイナビエージェント

特に20代から30代の若手層や、第二新卒の転職支援に強みを持つのがマイナビエージェントです。初めての転職で何から手をつけて良いか分からない、という方でも安心して相談できる、きめ細やかで丁寧なサポート体制が特徴です。

マイナビエージェントでは、各業界の採用事情に精通した「業界専任」のキャリアアドバイザーが担当につきます。そのため、応募する企業一社一社の特徴を踏まえた上で、「この企業には、こういう点をアピールしましょう」「この職種では、この経験が響きます」といった、非常に具体的で実践的な書類添削を受けることができます。

応募書類の提出後も、キャリアアドバイザーが企業の人事担当者にあなたの魅力をプッシュしてくれるなど、通過率を高めるための後押しも期待できます。一人ひとりに寄り添う親身なサポートを求めるなら、マイナビエージェントは非常に心強いパートナーとなるでしょう。

参照:マイナビエージェント公式サイト

転職の書類選考に関するよくある質問

ここでは、転職の書類選考に関して、多くの求職者が抱きがちな疑問について、Q&A形式でお答えします。不安や疑問を解消し、自信を持って転職活動に臨みましょう。

書類選考の結果はいつごろ連絡が来ますか?

一般的には、応募から1週間〜2週間程度が目安とされています。ただし、これはあくまで平均的な期間であり、企業の規模や応募者数、選考プロセスによって大きく異なります。

早い企業では応募の翌日や2〜3日後に連絡が来ることもありますし、逆に応募者が殺到している人気企業や、選考を慎重に進める企業では、3週間〜1ヶ月近くかかるケースも珍しくありません。求人票に「選考期間の目安」が記載されている場合もあるので、まずはそちらを確認してみましょう。

選考結果の連絡が遅いのは不合格のサインですか?

一概に「連絡が遅い=不合格」とは限りません。連絡が遅れる理由は様々です。

- 応募者が非常に多く、選考に時間がかかっている

- 採用担当者が出張や休暇で不在にしている

- 他の部署の責任者も書類を確認しており、承認に時間がかかっている

- 先に選考に進んでいる候補者の結果次第で、次の候補者に連絡しようとしている(いわゆる「キープ」の状態)

2週間を過ぎても全く連絡がない場合は、一度こちらからメールなどで丁寧に状況を問い合わせてみるのも一つの手です。ただし、催促するような文面は避け、「選考状況はいかがでしょうか」と謙虚に伺う姿勢が大切です。

書類選考に通過したら次は何をしますか?

書類選考に通過した場合、次は「面接」のステップに進みます。企業から面接日程の調整に関する連絡がメールや電話で届きますので、できるだけ速やかに返信しましょう。

面接に向けては、以下の準備を始めましょう。

- 応募書類の再確認: 提出した履歴書・職務経歴書の内容を改めて読み返し、何を書いたかを完璧に把握しておきます。面接では、書類の内容に基づいて質問されることがほとんどです。

- 想定問答集の作成: 「自己紹介」「転職理由」「志望動機」「強み・弱み」といった定番の質問に対する答えを用意しておきます。

- 企業研究の深化: 書類選考の段階よりもさらに深く企業について調べ、面接官に逆質問したいことをいくつか考えておきましょう。

一度落ちた企業に再応募はできますか?

再応募すること自体は可能ですが、すぐに再応募しても結果が変わる可能性は低いと考えた方が良いでしょう。不採用の評価が覆るためには、前回応募した時からの明確な「成長」や「変化」を示す必要があります。

一般的には、最低でも半年〜1年以上の期間を空けるのが望ましいとされています。その間に、別の会社で新たなスキルを習得したり、目に見える実績を積んだりして、前回よりもパワーアップした自分をアピールできる状態になってから挑戦するのがセオリーです。ただし、募集している職種が前回と全く異なる場合は、比較的短い期間での再応募でも検討される可能性があります。

応募書類は手書きとパソコン作成のどちらが良いですか?

特別な指定がない限り、現代の転職活動ではパソコンでの作成が一般的であり、推奨されます。特に、情報量が多く、レイアウトの工夫が求められる職務経歴書は、パソコンで作成する方が圧倒的に効率的で、見栄えも良くなります。

パソコンで作成するメリットは、修正が容易であること、企業ごとに内容を最適化しやすいこと、そして採用担当者が読みやすいことです。企業側から「手書きの履歴書を郵送してください」といった明確な指示があった場合に限り、丁寧な字で手書きの書類を準備しましょう。

書類選考なしの求人はありますか?

はい、存在します。「応募者全員と面接」を謳っている求人がこれにあたります。主に、人手不足が深刻な業界(例:運送、介護、建設、一部の飲食・販売業など)や、学歴・職歴不問の営業職、アルバイト・パートの募集などで見られます。

ただし、書類選考がないということは、それだけ応募のハードルが低いということでもあります。キャリアアップや専門性を高めることを目的とした転職の場合、基本的には書類選考がある求人が大半です。書類選考がない求人に応募する際は、なぜそのプロセスがないのかを考え、労働条件や職場環境などを慎重に見極める必要があります。

まとめ:ポイントを押さえて書類選考の通過率を上げよう

転職活動の最初の関門である書類選考。その平均通過率は30〜50%と言われますが、この数字はあなたの取り組み方次第で大きく変えることができます。通過率が上がらずに悩んでいる方も、正しい知識と対策を講じれば、必ず道は開けます。

この記事で解説してきた、書類選考の通過率を上げるための重要なポイントを改めて振り返ってみましょう。

- 採用担当者の視点を理解する: 企業は「必須条件」「活躍の再現性」「カルチャーフィット」「早期離職の懸念」という4つのポイントを見ています。この視点から自分の応募書類を客観的に見直すことが第一歩です。

- 通過率が低い原因を分析する: 「書類の完成度が低い」「企業とのミスマッチ」「アピール不足」といった典型的な原因に自分が陥っていないかを確認し、一つひとつ改善していきましょう。

- 事前準備を徹底する: 応募書類を書き始める前の「企業研究」「求める人物像の理解」「書類の最適化」という準備段階が、結果の質を決定づけます。この手間を惜しまないことが、熱意の証明となります。

- 応募書類は「分かりやすく」「具体的に」作成する: 採用担当者という読み手への配慮を忘れず、レイアウトを整え、実績は数字で示し、抽象的な言葉を具体的なエピソードで裏付けましょう。

- 一人で悩まず、第三者の力を借りる: 行き詰まりを感じたら、友人や知人、そして転職エージェントのようなプロの力を借りる勇気を持ちましょう。客観的な視点は、新たな突破口を開いてくれます。

書類選考は、あなたという商品を企業に売り込むためのプレゼンテーションです。この記事で紹介した数々のコツを実践し、あなただけの強みと熱意が詰まった応募書類を作成すれば、面接への扉は確実に開かれます。自信を持って、次の一歩を踏み出してください。