職務経歴書の中でも、あなたの個性と実力をアピールする上で極めて重要な項目が「自己PR」です。多くの応募書類に目を通す採用担当者の心に響く自己PRを作成できれば、書類選考の通過率を大きく高め、面接へと進むための強力な武器となります。しかし、「何を書けば良いかわからない」「自分の強みが思いつかない」「他の応募者と差をつけるにはどうすれば?」といった悩みを抱える方は少なくありません。

この記事では、職務経歴書における自己PRの基本的な考え方から、採用担当者の視点、具体的な作成ステップ、そして職種・強み・状況別の豊富な例文までを網羅的に解説します。自己PRのNG例や、どうしても書けないときの対処法も紹介するため、この記事を最後まで読めば、あなただけの魅力的で説得力のある自己PRを完成させられるはずです。

目次

職務経歴書の自己PRとは

転職活動において、職務経歴書はあなたの「ビジネスパーソンとしての価値」を証明する重要な書類です。その中でも自己PRは、単なる経歴の羅列では伝わらない、あなたの強みや入社意欲を伝えるためのハイライト部分と言えます。ここでは、自己PRの基本的な定義と、混同されがちな「自己紹介」「長所」との違い、そして採用担当者が評価するポイントについて深く掘り下げていきます。

自己PRと自己紹介・長所との違い

自己PRを効果的に作成するためには、まず「自己紹介」や「長所」との違いを正確に理解しておくことが不可欠です。それぞれ役割が異なるため、求められる内容も変わってきます。これらの違いを理解し、適切に書き分けることで、より立体的で説得力のある応募書類を作成できます。

| 項目 | 目的 | 主な内容 | アピールする要素 |

|---|---|---|---|

| 自己PR | 企業への貢献可能性を伝える | 職務経験に基づく強み、スキル、実績と、それを入社後にどう活かすか | 再現性のあるスキルと将来の貢献 |

| 自己紹介 | 自分という人物の概要を伝える | 氏名、現職(前職)、経歴の要約、応募の動機など | 第一印象とコミュニケーションのきっかけ |

| 長所 | 自身の優れた特性を伝える | 人柄、性格、価値観(例:協調性、責任感、探究心) | 人柄とポテンシャル |

自己PR:企業への貢献を約束する「プレゼンテーション」

自己PRの核心は、「私が持つこのスキルや経験は、貴社でこのように活かせます」という、企業への貢献可能性を具体的に示すことにあります。過去の職務経験で培ったスキルや実績を棚卸しし、その中から応募先企業が求める人物像に合致するものをピックアップします。そして、その強みが発揮された具体的なエピソードを交えながら、「なぜその強みがあると言えるのか(根拠)」と「入社後、その強みをどう活かして企業に貢献するのか(将来性)」を論理的に説明します。自己PRは、あなたの市場価値を企業に売り込むためのプレゼンテーションと考えると分かりやすいでしょう。

自己紹介:自分を知ってもらうための「あいさつ」

自己紹介は、面接の冒頭などで求められることが多く、「私が誰であるか」を簡潔に伝えるためのものです。職務経歴書に記載する場合は、冒頭の職務要約がその役割を担うこともあります。内容は、氏名、現職(前職)の会社名と職種、これまでのキャリアの簡単な要約、そして応募に至った簡単な動機など、いわば「名刺交換」のような役割を果たします。自己PRのように特定の強みを深く掘り下げるのではなく、円滑なコミュニケーションの導入として、自分という人間を端的に理解してもらうことが目的です。

長所:人柄やポテンシャルを示す「自己分析の結果」

長所は、あなたの性格や価値観、仕事へのスタンスといった、よりパーソナルな側面に焦点を当てたものです。「責任感が強い」「協調性がある」「向上心が高い」といったキーワードで表現されることが多く、職務経験と直接結びつかなくてもアピールできます。自己PRが「何ができるか(スキル)」をアピールするのに対し、長所は「どのような人間か(人柄)」を伝えるものです。特にポテンシャル採用となる若手層や未経験職種への応募では、この長所が人柄や社風とのマッチ度を測る上で重視される傾向にあります。自己PRのエピソードが、この長所を裏付けていると、より説得力が増します。

これらの違いを理解し、職務経歴書では「自己PR」欄に、企業の求めるスキルと自身の経験を紐づけた具体的な貢献イメージを記述することが重要です。

採用担当者が自己PRで評価するポイント

採用担当者は毎日多くの職務経歴書に目を通しています。その中で、どのような自己PRが彼らの目に留まり、高い評価を得るのでしょうか。採用担当者は主に以下の4つのポイントをチェックしています。

- 企業・職務へのマッチ度

採用担当者が最も重視するのは、「この応募者は、私たちの会社で活躍してくれる人材か」という点です。そのため、自己PRの内容が、企業の事業内容、企業文化、そして募集職種で求められるスキルや人物像とどれだけ合致しているかを厳しく見ています。たとえ素晴らしい実績があったとしても、それが企業の求める方向性と異なっていれば評価されません。逆に、実績が少し見劣りしても、企業の課題を正確に理解し、「自分のこのスキルでその課題解決に貢献できる」という的確なアピールができれば、高く評価される可能性があります。 - スキルの再現性と具体性

過去の実績は重要ですが、採用担当者はそれ以上に「その実績を支えたスキルが、入社後も再現できるか」を知りたいと考えています。そのため、自己PRには「売上を120%達成しました」という結果だけでなく、「なぜ達成できたのか」というプロセスや背景が具体的に記述されている必要があります。例えば、「新規顧客リストの分析手法を改善し、成約率の高い見込み客へのアプローチを徹底した結果、売上120%を達成しました」と書かれていれば、採用担当者は「この分析力と実行力は、うちの部署でも活かせそうだ」と判断できます。具体的なエピソードと、可能であれば数値データを用いて、スキルの再現性を証明することが不可欠です。 - 入社意欲と熱意

自己PRは、スキルや経験をアピールする場であると同時に、その企業に対する入社意欲や熱意を伝える絶好の機会でもあります。なぜ数ある企業の中からこの会社を選んだのか、入社して何を成し遂げたいのかが伝わる自己PRは、採用担当者の心を動かします。「貴社の〇〇という事業に強く共感しており、私の〇〇という経験を活かして事業拡大に貢献したい」といったように、企業研究に基づいた具体的な志望動機を自己PRに盛り込むことで、「この人は本気でうちに来たいのだな」という熱意が伝わります。 - 論理的思考力と文章構成力

自己PRの文章そのものも、評価の対象です。分かりやすく、論理的で、説得力のある文章が書けるかどうかは、ビジネスパーソンとしての基本的な能力を示す指標となります。結論(強み)から始まり、それを裏付ける具体的なエピソード(根拠)、そして入社後の貢献(展望)へと続く、一貫性のある構成になっているか。冗長な表現がなく、要点がまとめられているか。これらの文章構成力や伝達力は、職種を問わずあらゆる仕事で求められるため、採用担当者は自己PRの内容だけでなく、その「伝え方」も注意深く見ています。

これらのポイントを意識することで、あなたの自己PRは単なるアピールの場から、採用担当者との対話の場へと進化し、次の選考ステップへの扉を開く鍵となるでしょう。

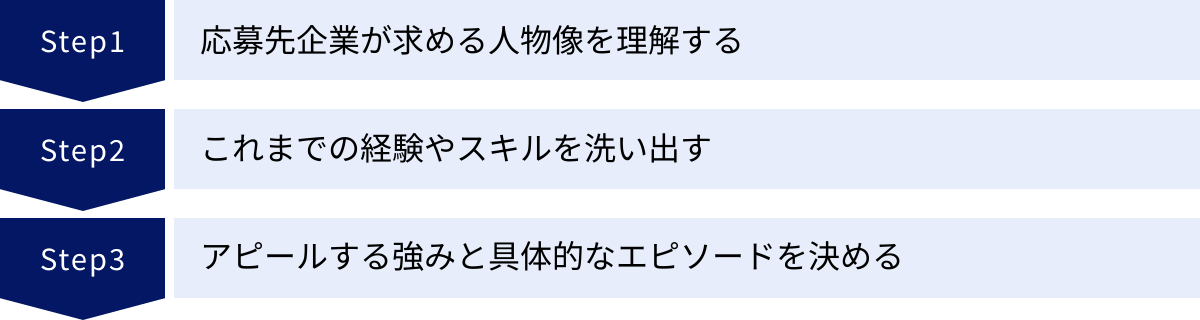

自己PRを作成するための3つの準備ステップ

優れた自己PRは、いきなり書き始めて生まれるものではありません。入念な準備こそが、採用担当者に響く自己PRを作成するための土台となります。ここでは、具体的で説得力のある自己PRを書き上げるための、不可欠な3つの準備ステップを詳しく解説します。このステップを一つひとつ丁寧に進めることで、アピールすべき強みが明確になり、書くべき内容が自然と見えてきます。

① 応募先企業が求める人物像を理解する

自己PR作成の第一歩は、自分自身を見つめることではなく、応募先企業を深く理解することから始まります。なぜなら、自己PRの目的は「自分の言いたいこと」を話すのではなく、「相手が聞きたいこと」を伝えることだからです。企業がどのような人材を求めているのかを正確に把握することで、あなたの数ある強みの中から、最も効果的にアピールすべきものを選び出すことができます。

- 求人情報を徹底的に読み込む

まずは、応募のきっかけとなった求人情報を隅々まで読み返しましょう。「仕事内容」「応募資格」「歓迎スキル」「求める人物像」といった項目には、企業からのメッセージが詰まっています。特に、「〇〇の経験がある方」「〇〇な志向性を持つ方」といった記述は、企業が今まさに求めているスキルやマインドセットを直接的に示しています。これらのキーワードをリストアップし、自分の経験と照らし合わせてみましょう。 - 企業公式サイトを分析する

求人情報だけでは分からない、より深い企業理解のために、公式サイトのチェックは欠かせません。「企業理念・ビジョン」には、会社が大切にしている価値観が示されています。「事業内容」や「製品・サービス紹介」を見れば、企業がどのようなビジネスで社会に貢献しようとしているかが分かります。また、「代表メッセージ」や「社員インタビュー」、「プレスリリース」なども貴重な情報源です。特に、企業が現在どのような課題に直面し、今後どの方向に進もうとしているのかを推測する視点を持つことが重要です。その課題を解決できる人材として自分を位置づけることで、自己PRに深みと説得力が生まれます。 - 客観的な情報を収集する

企業の公式サイトだけでなく、ニュース記事、業界専門誌、競合他社の動向なども参考にすると、より多角的に企業を理解できます。その企業が業界内でどのようなポジションにいるのか、どのような強みや弱みがあるのかを把握することで、より的確なアピールが可能になります。

このステップで得られた情報を基に、「この企業は、〇〇という課題を解決するために、〇〇なスキルと〇〇なマインドを持った人材を求めているのではないか」という仮説を立てることが、効果的な自己PR作成の出発点となります。

② これまでの経験やスキルを洗い出す

応募先企業が求める人物像を理解したら、次に自分自身のキャリアを振り返り、アピールできる材料をすべて洗い出す「キャリアの棚卸し」を行います。この作業を丁寧に行うことで、自分では当たり前だと思っていた経験の中に、実は大きな強みが隠されていることに気づくことができます。

- 職務経歴を時系列で書き出す

これまでに所属した会社、部署、役職、在籍期間を時系列で書き出します。そして、それぞれのポジションで「具体的にどのような業務を担当していたか(What)」を思い出せる限り詳細に記述します。単に「営業を担当」と書くのではなく、「中小企業向けに自社開発の勤怠管理システムを提案する新規開拓営業を担当」のように、具体的に書き出すことがポイントです。 - 実績を5W1Hで深掘りする

担当業務を書き出したら、その中で得られた実績や成果を「5W1H」(When, Where, Who, What, Why, How)のフレームワークを使って深掘りします。- When(いつ): その実績を上げたのはいつ頃か。

- Where(どこで): どの部署、どのプロジェクトでか。

- Who(誰と/誰に): チームメンバーは誰か。顧客は誰か。

- What(何を): 具体的に何をしたのか。

- Why(なぜ): なぜその取り組みをしようと思ったのか(課題意識)。

- How(どのように): どのような工夫やスキルを用いて取り組んだのか。

この深掘りを通じて、単なる結果だけでなく、そこに至るまでのあなたの思考プロセスや行動特性が明確になります。

- 実績を定量的に表現する

洗い出した実績は、可能な限り具体的な数値で表現しましょう。数字は客観的な事実であり、あなたの貢献度を明確に示す最も強力な証拠となります。「売上を伸ばした」ではなく「前年比15%の売上増を達成」、「業務を効率化した」ではなく「月間20時間の残業時間を削減」、「コストを削減した」ではなく「年間100万円のコストカットに成功」のように、具体的な数字を入れることで、自己PRの説得力が飛躍的に高まります。 - スキルを分類・整理する

洗い出した経験や実績から、自分がどのようなスキルを持っているかを抽出します。スキルは大きく3つに分類すると整理しやすくなります。- テクニカルスキル: 特定の職務を遂行するために必要な専門知識や技術(例:プログラミング言語、会計知識、語学力、デザインソフトの操作)。

- ポータブルスキル: 業種や職種が変わっても持ち運びが可能なスキル(例:課題解決能力、論理的思考力、交渉力、プレゼンテーション能力)。

- ヒューマンスキル: 他者と良好な関係を築き、円滑に仕事を進めるための能力(例:リーダーシップ、コミュニケーション能力、協調性、傾聴力)。

この棚卸し作業は時間がかかるかもしれませんが、今後のキャリアを考える上でも非常に価値のある自己分析となります。時間をかけて丁寧に行いましょう。

③ アピールする強みと具体的なエピソードを決める

最後の準備ステップは、ステップ①で明確にした「企業が求める人物像」と、ステップ②で洗い出した「自分の経験・スキル」を結びつける作業です。数あるアピールポイントの中から、応募先企業に最も響くであろう「最強の武器」を選び出し、それを裏付けるエピソードをセットで準備します。

- 求める人物像と自分の強みをマッチングさせる

ステップ①でリストアップした「企業が求めるスキル・人物像」と、ステップ②で棚卸しした「自分の強み・スキルリスト」を見比べます。そして、両者に共通する項目、重なる部分を探し出します。これが、あなたが自己PRでアピールすべき中心的な強みとなります。例えば、企業が「主体的に課題を発見し、周囲を巻き込みながら解決できる人材」を求めている場合、あなたが過去に「非効率な業務フローを発見し、他部署の協力を得て新しいシステムを導入し、業務時間を削減した」という経験があれば、それは強力なアピールポイントになります。応募する企業一社一社に合わせて、アピールする強みを柔軟に変えていくことが重要です。 - 最も効果的な強みを1〜2つに絞る

アピールしたい強みはたくさんあるかもしれませんが、自己PRで伝えるべき強みは1つ、多くても2つに絞り込みましょう。多くのことを伝えようとすると、一つひとつの印象が薄まり、結局何も伝わらないという事態に陥りがちです。最も自信があり、かつ企業のニーズに最も合致する強みを厳選し、それを深く掘り下げて伝える方が、採用担当者の記憶に残りやすくなります。 - STARメソッドでエピソードを構造化する

選んだ強みを裏付ける具体的なエピソードは、「STARメソッド」というフレームワークを使って整理すると、論理的で分かりやすいストーリーになります。- S (Situation / 状況): どのような状況、環境だったか。

- T (Task / 課題): その中でどのような課題や目標があったか。

- A (Action / 行動): その課題に対して、あなたが具体的にどのような行動を取ったか。

- R (Result / 結果): あなたの行動によって、どのような結果が生まれたか(数値で示すのが理想)。

このSTARメソッドでエピソードを整理しておくことで、自己PRの文章を作成する際に、骨子がしっかりとした説得力のある内容をスムーズに書き上げることができます。

この3つの準備ステップを完了すれば、あなたは自己PRを書くための万全の準備が整った状態になります。次の章では、これらの材料を使って、実際に採用担当者に響く自己PRを書き上げるための具体的な文章構成法を見ていきましょう。

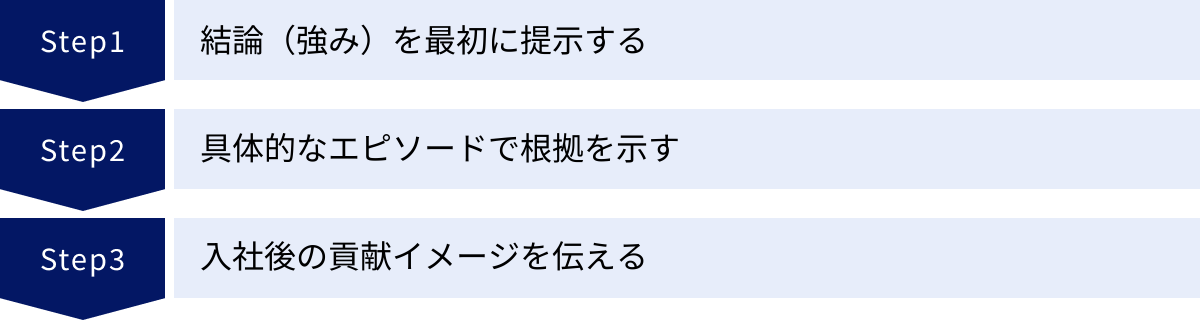

採用担当者に響く自己PRの基本的な書き方

入念な準備でアピールすべき強みとエピソードが固まったら、次はいよいよ文章化するフェーズです。ここでは、採用担当者が読みやすく、内容がすっきりと頭に入る文章構成のフレームワークと、適切な文字数について解説します。どれだけ良い素材を持っていても、伝え方が悪ければその価値は半減してしまいます。効果的な「伝え方」の技術を身につけましょう。

PREP法を意識した文章構成

自己PRの文章構成で最も効果的とされるのが「PREP法」です。PREP法とは、Point(結論)、Reason(理由)、Example(具体例)、Point(結論の再提示)の頭文字を取ったもので、ビジネス文書やプレゼンテーションで広く用いられる論理的な文章構成術です。この流れに沿って書くことで、言いたいことが明確に伝わり、説得力のある自己PRを作成できます。

結論:アピールしたい強み

(Point)

文章の冒頭で、あなたが最もアピールしたい強みを端的に述べます。「私の強みは、〇〇という課題を解決する力です」「〇〇の領域における課題解決能力が私の強みです」といった形で、キャッチフレーズのように一文で明確に示しましょう。

採用担当者は多くの応募書類に目を通すため、冒頭で結論が分からない文章は読み飛ばされてしまう可能性があります。最初に結論を提示することで、読み手は「この人は〇〇という強みについて話すのだな」と心構えができ、その後の文章を興味を持って読み進めてくれます。ここでのポイントは、単に「コミュニケーション能力があります」のような抽象的な言葉で終わらせず、「多様な立場の人々の意見を調整し、合意形成を図るコミュニケーション能力」のように、少し具体性を加えることです。

根拠:強みを裏付ける具体的なエピソード

(Reason & Example)

次に、冒頭で述べた強みが、単なる自称ではないことを証明するための「根拠」を示します。ここで活躍するのが、準備ステップで整理した具体的なエピソードです。STARメソッド(Situation, Task, Action, Result)を意識しながら、強みが発揮された状況を生き生きと描写しましょう。

- どのような状況で (Situation & Task)

「前職では、部署間の連携不足により、プロジェクトの進行に遅れが生じるという課題がありました。」 - どのような行動を取ったか (Action)

「私はこの課題を解決するため、各部署のキーパーソンを集めた定例会議を主催しました。会議では、まず各部署の現状と課題をヒアリングすることに徹し、相互理解を深める場を設けました。その上で、共通の目標達成に向けた新しい情報共有ツールと業務フローを提案し、導入を推進しました。」 - どのような結果になったか (Result)

「その結果、情報伝達のミスが月平均5件から0件に減少し、プロジェクトの納期遵守率は80%から99%に改善されました。この経験を通じて、課題の根本原因を特定し、関係者を巻き込みながら解決策を実行する力を培いました。」

このように、具体的な行動と、可能であれば数値を用いた結果をセットで示すことで、あなたの強みに客観的な説得力が生まれます。

貢献:入社後にどう活かせるか

(Pointの再提示)

最後に、これまで述べてきた強みと経験を、応募先企業でどのように活かせるのか、どう貢献したいのかを具体的に述べて締めくくります。これが自己PRの最も重要な部分です。

「この経験で培った課題解決能力と関係者調整力を活かし、貴社が現在注力されている〇〇事業における部門間の連携を強化し、事業の成長を加速させる一助となりたいと考えております。」

ここでは、準備ステップで調べた企業の事業内容や課題に触れることが重要です。「頑張ります」「貢献したいです」といった漠然とした意欲だけでなく、「貴社のこの部分で、私のこのスキルがこのように役立ちます」という具体的な貢献イメージを提示することで、採用担当者はあなたが入社後に活躍する姿を鮮明に描くことができます。これにより、あなたは単なる応募者から、「自社の課題を解決してくれるかもしれない有望な人材」へと変わるのです。

このPREP法に沿って構成することで、あなたの自己PRは論理的で一貫性のある、力強いメッセージとなります。

適切な文字数は200〜300字が目安

職務経歴書の自己PR欄に記載する文字数は、一般的に200〜300字程度が最適とされています。企業から文字数の指定がない場合は、この範囲に収めることを目指しましょう。なぜこの文字数が適切なのでしょうか。

- 多すぎる場合のデメリット

400字、500字と長文になると、要点がぼやけてしまい、結局何が言いたいのか伝わりにくくなります。多忙な採用担当者は、長すぎる文章を最後まで読んでくれない可能性も高く、「要点をまとめる能力が低い」とマイナスの評価を受けるリスクすらあります。アピールしたいことが多い気持ちは分かりますが、情報を詰め込みすぎず、最も伝えたいことに絞って簡潔にまとめることが重要です。 - 少なすぎる場合のデメリット

逆に100字程度の短い文章では、具体的なエピソードを盛り込むことができず、アピール不足になってしまいます。「私の強みは〇〇です。貴社で活かしたいです」だけでは、その強みの根拠が分からず、説得力に欠けます。また、文字数が極端に少ないと、入社意欲が低いのではないかという印象を与えかねません。

200〜300字という文字数は、PREP法に沿って「結論」「根拠となるエピソード」「入社後の貢献」を過不足なく盛り込むのに、ちょうど良い長さなのです。

文章を作成したら、必ず文字数カウンターなどを使って文字数を確認しましょう。もし文字数が多すぎる場合は、「〜することができます」を「〜できます」に、「〜ということです」を「〜ことです」にするなど、冗長な表現を削ぎ落とします。逆に文字数が足りない場合は、エピソード部分の具体性を高めたり、入社後の貢献イメージをより詳細に記述したりすることで調整します。この文字数感覚を身につけることも、効果的な自己PR作成のスキルの一つです。

【例文15選】職務経歴書の自己PR

ここでは、これまでに解説した書き方のポイントを踏まえ、具体的な自己PRの例文を「職種別」「強み別」「状況別」の3つのカテゴリーに分けて15パターン紹介します。各例文には「この例文のポイント」として解説を加えていますので、あなたの状況に近いものを参考に、自分だけのアピールポイントを盛り込んでアレンジしてみてください。

①【職種別】営業職

私の強みは、顧客の潜在的な課題を的確に引き出し、解決策を提案する「課題解決型の提案力」です。前職では法人向けにITツールを販売しており、単に製品を説明するのではなく、まず顧客の業務フローを徹底的にヒアリングすることから始めました。ある顧客からは当初「コスト削減」の要望をいただいていましたが、深掘りすると根本的な課題は「属人化した業務による生産性の低下」にあると判明。そこで、コスト削減に加えて業務標準化も実現できる上位プランを提案した結果、当初の予算を上回る契約に至り、顧客からは「長期的な視点で最適な提案をしてくれた」と高い評価を受けました。この経験で培った課題発見力と提案力を活かし、貴社のソリューションを通じて顧客の事業成長に貢献したいと考えております。

この例文のポイント

* 結論として「課題解決型の提案力」という具体的な強みを提示。

* 「ヒアリング」→「課題発見」→「解決策提案」という行動プロセスが明確。

* 「当初の要望」と「真の課題」を対比させることで、応募者の洞察力の高さをアピール。

* 入社後の貢献イメージが具体的で、企業への貢献意欲が伝わる。

②【職種別】事務職

私の強みは、現状の業務プロセスを分析し、改善策を実行する「業務改善能力」です。前職の営業事務では、請求書発行業務において手作業が多く、月に約10時間の残業と入力ミスが課題でした。私はこの課題を解決するため、既存のExcelファイルにマクロを導入することを提案・実行しました。独学でVBAを習得し、ボタン一つで請求データが自動で転記・整形される仕組みを構築した結果、作業時間は月2時間に短縮され、入力ミスもゼロになりました。この経験で培った課題発見力と主体的な改善への取り組みを、貴社の管理部門においても発揮し、業務効率化と生産性向上に貢献できると確信しております。

この例文のポイント

* 「業務改善能力」という事務職で高く評価される強みを明記。

* 「月10時間の残業」「入力ミス」という具体的な課題(Before)と、「月2時間に短縮」「ミスゼロ」という数値を用いた成果(After)が明確で分かりやすい。

* 「独学でVBAを習得」というエピソードから、主体性や向上心もアピールできている。

* 再現性のあるスキルとして、企業側に採用メリットを提示できている。

③【職種別】販売・接客職

私の強みは、お客様一人ひとりのニーズを深く理解し、期待を超えるおもてなしを提供する「関係構築力」です。アパレル販売員として、マニュアル通りの接客ではなく、お客様との会話の中からライフスタイルや好みを引き出し、潜在的なニーズに合った商品を提案することを心がけてきました。その結果、個人の売上目標を12ヶ月連続で達成し、担当顧客のリピート率は店舗平均の1.5倍となる60%を記録しました。特に大切にしていたのは、購入後のフォローです。この関係構築力を活かし、貴社のブランド価値を高め、お客様に長く愛される店舗作りに貢献したいと考えております。

この例文のポイント

* 「関係構築力」という、販売・接客業の核心となる強みを設定。

* 「12ヶ月連続目標達成」「リピート率60%」といった具体的な数字で実績を示し、説得力を持たせている。

* 「購入後のフォロー」に言及することで、顧客と長期的な関係を築こうとする姿勢をアピール。

* 企業のブランド価値向上という、より高い視点での貢献意欲を示している。

④【職種別】企画・マーケティング職

私の強みは、データ分析に基づいた戦略立案と、それを実行に移す推進力です。現職では自社ECサイトのマーケティングを担当しており、アクセス解析ツールを用いて顧客行動を分析したところ、特定のページでの離脱率が高いことが課題でした。原因を深掘りすると、UIの分かりにくさが要因であると仮説を立て、A/Bテストを実施。改善案のUIを導入した結果、離脱率を15%改善し、CVR(コンバージョン率)を1.2倍に向上させることに成功しました。この一連の経験で培った「分析力」「仮説構築力」「実行力」を活かし、貴社のデジタルマーケティング戦略の更なる発展に貢献したいと考えております。

この例文のポイント

* 「データ分析」「戦略立案」「実行力」というマーケティング職に不可欠なスキルを網羅。

* 「アクセス解析」「A/Bテスト」「CVR」といった専門用語を適切に使い、専門性の高さをアピール。

* 「離脱率15%改善」「CVR1.2倍」と、具体的な数値で成果を示している。

* 課題発見から仮説検証、実行、成果までの一連の流れが論理的に説明されている。

⑤【職種別】エンジニア(SE)

私の強みは、高い技術力と顧客折衝能力を両立できる点です。現職では、クライアント企業の基幹システム開発プロジェクトにリーダーとして従事しました。開発フェーズにおいて、当初の要件定義にはなかった追加要望が発生しましたが、技術的な実現可能性と工数を即座に評価。代替案を提示しつつ、顧客が本当に実現したい目的をヒアリングし、最小限の仕様変更で要望に応える提案を行いました。結果として、予算内で納期通りにプロジェクトを完遂させ、顧客満足度アンケートでは最高評価を得ることができました。この経験を活かし、技術的な視点とビジネス的な視点の双方から、貴社のプロジェクト成功に貢献したいです。

この例文のポイント

* エンジニアに求められる「技術力」に加えて、「顧客折衝能力」という付加価値をアピール。

* 「追加要望」というプロジェクトで起こりがちなトラブルへの対応力を示すことで、問題解決能力の高さを証明。

* 「代替案の提示」「目的のヒアリング」といった具体的な行動から、コミュニケーション能力の高さがうかがえる。

* 技術とビジネスの両面から貢献できるというアピールは、上流工程を目指す際に特に有効。

⑥【強み別】リーダーシップ・マネジメント能力

私の強みは、多様なメンバーの意見を尊重し、チーム全体のパフォーマンスを最大化するリーダーシップです。5名のチームリーダーとして新商品開発プロジェクトを率いた際、メンバー間で意見が対立し、計画が停滞する時期がありました。私は各メンバーと1on1ミーティングを実施し、それぞれの意見の背景にある想いや懸念を丁寧にヒアリングしました。その上で、対立点だけでなく共通の目標を再確認する場を設け、全員が納得できる新たなコンセプトを共創しました。結果、チームの士気は高まり、商品は当初計画を上回る売上を記録しました。この経験を活かし、貴社でもチームの結束力を高め、大きな成果を生み出すことに貢献します。

この例文のポイント

* 単に指示を出す「管理」ではなく、メンバーを尊重し、主体性を引き出す現代的な「リーダーシップ」像を提示。

* 「1on1ミーティング」「共通目標の再確認」といった具体的なアクションが示されている。

* 「計画が停滞」という課題を乗り越えた経験を語ることで、困難な状況への対応力をアピール。

* 成果がチーム全体の力によるものであると語ることで、協調性や謙虚さも示唆している。

⑦【強み別】課題解決能力

私の強みは、現状分析から課題を特定し、周囲を巻き込みながら解決策を実行する課題解決能力です。前職の品質管理部門において、製品の初期不良率が目標値を上回っていることが長年の課題でした。私は過去の不良データを徹底的に分析し、特定の製造工程に原因があるという仮説を立てました。そして製造部門に協力を仰ぎ、共同で原因究明チームを立ち上げました。現場ヒアリングと試作を繰り返した結果、製造マニュアルの曖慣昧な点を特定し、図解を取り入れた改訂版を作成。その結果、初期不良率を3%から0.5%まで大幅に削減することに成功しました。貴社においても、持ち前の分析力と実行力で事業上の課題解決に貢献したいです。

この例文のポイント

* 多くの職種で求められる汎用性の高い「課題解決能力」をアピール。

* 「データ分析」「仮説立案」「他部署との連携」「解決策の実行」という課題解決の王道プロセスを具体的に示している。

* 「不良率3%→0.5%」という劇的な改善を数値で示すことで、インパクトを与えている。

* 他部署を巻き込んだ経験は、コミュニケーション能力や調整力の高さも同時にアピールできる。

⑧【強み別】コミュニケーション能力

私の強みは、相手の立場や意図を正確に汲み取り、円滑な合意形成を促すコミュニケーション能力です。現職では、複数の部署が関わる大規模な社内イベントの企画運営を担当しました。各部署の要望が異なり、調整が難航しましたが、私は各部署の担当者に個別にヒアリングを行い、要望の背景にある「目的」を理解することに努めました。その上で、全担当者が集まる会議で「イベント全体の成功」という共通のゴールを提示し、各要望の優先順位を客観的なデータと共に説明しました。結果、全員が納得する形で企画内容がまとまり、イベントは成功裏に終わりました。この調整力を活かし、貴社でも円滑なプロジェクト推進に貢献したいです。

この例文のポイント

* 「コミュニケーション能力」という抽象的な言葉を、「合意形成を促す力」と具体的に定義している。

* 「要望の背景にある目的を理解する」という記述から、表面的な言葉だけでなく、相手の真意を汲み取ろうとする姿勢が伝わる。

* 「共通のゴールを提示」という行動は、リーダーシップやファシリテーション能力も示唆する。

* 利害が対立する状況を乗り越えたエピソードは、調整能力の高さを強力にアピールできる。

⑨【強み別】協調性・チームワーク

私の強みは、チームの目標達成のために、自分の役割を柔軟に捉え、率先してサポートに動ける協調性です。前職のプロジェクトチームでは、開発担当のメンバーが急なトラブル対応に追われ、全体の進捗に遅れが生じそうな状況がありました。私の担当はドキュメント作成でしたが、開発メンバーの負担を少しでも軽減するため、自分にできるテスト作業やデータ整理を自主的に買って出ました。結果として、チームは無事に納期内にプロジェクトを完了させることができ、リーダーからは「君のサポートがなければ間に合わなかった」という言葉をもらいました。貴社でも、チーム全体の成果を第一に考え、円滑な組織運営に貢献したいです。

この例文のポイント

* 「協調性」を「率先してサポートに動けること」と、具体的な行動で示している。

* 自分の担当範囲外の仕事にも積極的に関わったエピソードは、主体性や責任感の強さもアピールできる。

* 「リーダーからの言葉」という第三者からの評価を入れることで、客観性と信頼性を高めている。

* 派手な実績ではなくても、チームへの貢献意欲という人柄の良さが伝わる。

⑩【強み別】責任感・真面目さ

私の強みは、一度引き受けた仕事は、困難な状況でも最後までやり遂げる責任感の強さです。現職で、前任者から引き継いだ顧客対応案件で、深刻なクレームが発生しました。引き継ぎが不十分で状況把握は困難を極めましたが、私は逃げることなく、粘り強くお客様との対話を重ね、同時に社内の関係各所に協力を仰ぎました。原因究明と解決策の提示に1ヶ月を要しましたが、誠実な対応を続けた結果、最終的にはお客様から「真摯に対応してくれてありがとう」と感謝の言葉をいただき、取引を継続していただけることになりました。この経験で培った粘り強さと責任感を、貴社の業務においても発揮したいと考えております。

この例文のポイント

* 「責任感」という長所を、具体的なクレーム対応エピソードで裏付けている。

* 「困難な状況」「逃げることなく」といった言葉で、仕事に対する真摯な姿勢を強調。

* 最終的に顧客から感謝されたという結果が、ただの自己満足ではないことを証明している。

* 真面目さや誠実さといった人柄が重視される職種で特に有効。

⑪【強み別】向上心・学習意欲

私の強みは、目標達成のために必要なスキルを主体的に学び続ける向上心です。現職で海外クライアントとのプロジェクトを担当した際、自身の語学力不足で円滑なコミュニケーションが取れないという壁に直面しました。私はこの課題を克服するため、業務外の時間にオンライン英会話を毎日1時間受講し、ビジネス英語の短期集中講座にも通いました。半年後には、通訳なしで会議のファシリテーションができるレベルまで語学力を向上させ、プロジェクトを成功に導くことができました。この主体的な学習意欲を活かし、貴社でも常に新しい知識や技術を吸収し、事業の発展に貢献していきたいです。

この例文のポイント

* 「向上心」を、具体的な学習行動(オンライン英会話、講座受講)で示している。

* 「壁に直面→課題設定→学習→克服」という成長ストーリーが明確。

* 「毎日1時間」「半年後」といった具体的な数字が、努力の継続性や成果をリアルに伝えている。

* 変化の速い業界や、未経験分野への挑戦でポテンシャルをアピールしたい場合に効果的。

⑫【状況別】未経験の職種に応募する場合

私は現職の営業で培った「顧客の課題をヒアリングし、解決策を提案する力」を、貴社の企画職で活かせると考えております。営業活動において、私は50社以上のクライアントを担当し、各社の事業課題を深く理解することに努めてきました。その中で、一社一社の課題解決だけでなく、業界全体に共通するニーズがあることに気づき、新たなサービスを企画して社内提案した経験があります。この経験から、顧客視点での商品企画の面白さとやりがいを強く感じました。職種は未経験ですが、現職で培った顧客理解力と課題発見能力は、貴社のユーザーに響くサービス企画に必ず貢献できると確信しております。一日も早く戦力となれるよう、マーケティング知識の学習も進めております。

この例文のポイント

* 未経験であることを認めつつ、現職の経験(ポータブルスキル)が応募職種でどう活かせるかを論理的に説明している。

* 「営業」と「企画」の共通点として「課題発見」「顧客理解」を挙げ、スキルの応用可能性を示している。

* 「社内提案した経験」という具体的なエピソードで、職種への興味や適性を示唆。

* 「学習も進めている」という一文で、意欲の高さとキャッチアップの速さをアピール。

⑬【状況別】第二新卒・経験が浅い場合

私の強みは、新しい知識を素早く吸収し、実践に移す「キャッチアップ能力」と「素直さ」です。現職では、入社後3ヶ月で基本的な業務フローを習得し、半年後には先輩の指導のもとで小規模な案件を一人で担当できるようになりました。常に意識していたのは、指示を待つのではなく、不明点を自ら調べ、それでも分からなければ要点をまとめて質問することです。その結果、教育担当の先輩からは「成長スピードが速い」と評価いただきました。経験はまだ浅いですが、この学習意欲と主体性を活かし、一日でも早く貴社の戦力となり、将来的には〇〇の分野で貢献したいと考えております。

この例文のポイント

* 実績ではなく、「学習姿勢」や「ポテンシャル」に焦点を当てている。

* 「3ヶ月」「半年後」といった具体的な期間を示すことで、成長スピードをアピール。

* 「不明点を自ら調べ、要点をまとめて質問する」という行動から、主体性と効率的な学習能力がうかがえる。

* 「先輩からの評価」という客観的な事実を入れることで、自己評価だけでないことを示している。

⑭【状況別】転職回数が多い場合

私の強みは、多様な業界・環境で培った「幅広い知識」と「高い適応能力」です。これまでIT、製造、小売と3つの異なる業界で営業職を経験してまいりました。それぞれの業界で異なるビジネスモデルや顧客層に触れる中で、共通して重要だと学んだのは、顧客のビジネスを深く理解し、信頼関係を築くことです。この一貫した軸を持ちながら、各環境の常識やルールに迅速に適応し、すべての在籍企業で営業目標を達成してきました。この多様な経験から得た多角的な視点と、どのような環境でも成果を出せる適応力を活かし、多様なクライアントを持つ貴社の事業拡大に貢献できると確信しております。

この例文のポイント

* 転職回数の多さをネガティブに捉えず、「幅広い知識」「高い適応能力」というポジティブな強みに転換している。

* 多様な経験の中に「一貫した軸(顧客理解と信頼関係)」があることを示し、キャリアに一貫性を持たせている。

* 「すべての在籍企業で目標達成」という実績で、環境を問わず成果を出せることを証明。

* 応募先企業の「多様なクライアントを持つ」という特徴と、自身の経験を結びつけている。

⑮【状況別】職歴にブランクがある場合

約2年間のブランクがありますが、この期間に培ったスキルと再就職への高い意欲をアピールさせてください。離職期間中は、以前から興味のあったWebデザインの学習に集中的に取り組み、デザインの基礎からコーディング(HTML/CSS)までをオンラインスクールで習得しました。学習の傍ら、知人の飲食店のWebサイトを制作する機会にも恵まれ、ヒアリングからデザイン、公開までの一連の流れを経験しました。この経験を通じて、クリエイティブな仕事への適性とやりがいを再確認し、貴社のWebデザイナー職を強く志望しております。ブランク期間で得たスキルと知識を活かし、即戦力として貢献できるよう尽力いたします。

この例文のポイント

* ブランク期間を「空白」ではなく、「スキルアップのための主体的な活動期間」としてポジティブに説明している。

* 「オンラインスクールでの学習」「知人のサイト制作」という具体的な活動内容を示し、意欲と行動力を証明。

* 応募職種(Webデザイナー)に直結するスキルを習得したことをアピールし、即戦力性を訴求。

* ブランクがあることへの懸念を払拭し、むしろプラスの経験として語れている。

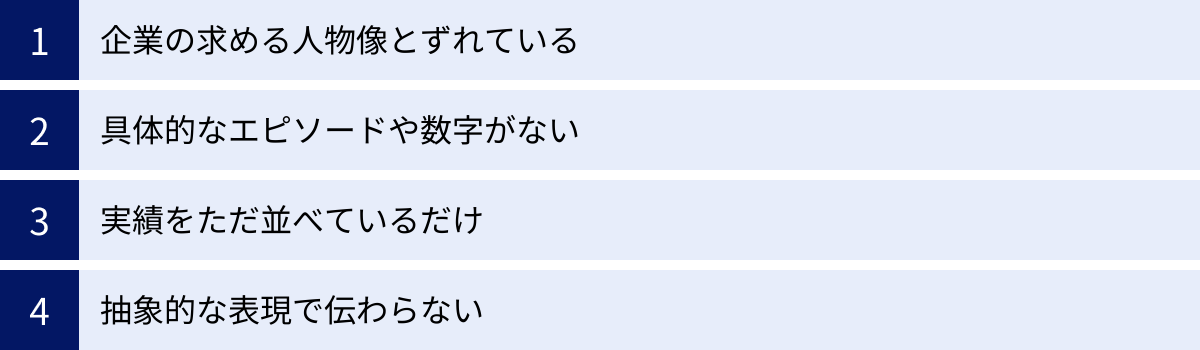

やってはいけない!自己PRのNG例

ここまで効果的な自己PRの書き方を解説してきましたが、一方で避けるべき「NGな書き方」も存在します。良かれと思って書いた内容が、実は採用担当者にマイナスの印象を与えているケースは少なくありません。ここでは、よくある自己PRの失敗例を4つ挙げ、なぜそれがNGなのか、どう改善すれば良いのかを具体的に解説します。

企業の求める人物像とずれている

自己PRで最も致命的なミスは、応募先企業が求めている能力や資質と、アピールしている強みがずれていることです。例えば、チームワークを重視し、着実に業務を進める人材を求めている企業に対して、「私は個人の力で高い目標を達成する突破力が強みです」とアピールしても、「うちの社風とは合わないかもしれない」と判断されてしまいます。

- NG例:

「私の強みは、ゼロからイチを生み出す企画力です。前職では次々と新しいアイデアを出し、3つの新規事業を立ち上げました。常に変化を求め、既存の枠組みにとらわれない発想で、貴社に新しい風を吹き込みたいです。」- なぜNGか?:応募先が、既存事業の安定運用や業務改善を担う人材を求めている場合、この自己PRは「組織の和を乱すかもしれない」「地道な作業は苦手そう」という懸念を抱かせる可能性があります。

- 改善のポイント:

自己PRを作成する前に、必ず準備ステップ①「応募先企業が求める人物像を理解する」に戻りましょう。求人情報や企業サイトを熟読し、企業が「どのような課題」を抱え、「どのような人材」を求めているのかを正確に把握します。その上で、自分の数ある強みの中から、企業のニーズに合致するものをピンポイントで選び出し、アピールすることが重要です。

具体的なエピソードや数字がない

「私の強みはコミュニケーション能力です」「課題解決能力には自信があります」といった言葉だけでは、採用担当者には何も響きません。なぜなら、その強みがどの程度のレベルなのか、どのような場面で発揮されるのかが全く分からないからです。根拠のない主張は、ただの自慢や思い込みと受け取られても仕方ありません。

- NG例:

「私の強みは、高い課題解決能力です。前職では、多くの困難な課題に直面しましたが、持ち前の能力で次々と解決に導き、会社の業績に大きく貢献しました。この力を活かして、貴社の発展にも貢献したいです。」- なぜNGか?:「多くの課題」「大きく貢献」といった表現がすべて曖昧で、具体性が皆無です。応募者がどのような思考プロセスで、どのような行動を取り、結果として何がどう変わったのかが全く伝わってきません。

- 改善のポイント:

準備ステップ②「これまでの経験やスキルを洗い出す」で整理したエピソードを盛り込みましょう。「どのような課題」を「どのように解決」し、「どのような結果(できれば数値で)」が出たのかを具体的に記述します。「初期不良率が3%という課題に対し、製造工程を分析しマニュアルを改訂した結果、不良率を0.5%に削減しました」のように、客観的な事実を述べることで、あなたの主張に揺るぎない説得力が生まれます。

実績をただ並べているだけ

自己PRは、職務経歴を要約する欄ではありません。過去の輝かしい実績を羅列するだけでは、採用担当者には「すごい実績を持っている人」という印象しか残らず、「で、その能力をうちの会社でどう活かしてくれるの?」という肝心な部分が伝わりません。実績の自慢話は、かえって「協調性がなさそう」「自己中心的な人物かも」というネガティブな印象を与えるリスクもあります。

- NG例:

「2021年度、売上目標150%達成で社長賞受賞。2022年度、新規契約件数社内トップ。2023年度、最優秀営業パーソンに選出されました。この実績を活かして貴社でもトップセールスを目指します。」- なぜNGか?:実績は素晴らしいですが、その実績を達成するために「どのような工夫をしたのか」「どのようなスキルを発揮したのか」というプロセスが見えません。そのため、その成功が再現可能なスキルによるものなのか、単に市場環境が良かっただけなのか判断できません。また、入社後の貢献イメージも漠然としています。

- 改善のポイント:

実績は1つか2つに絞り、その実績を達成するまでのプロセス(課題、思考、行動)を具体的に語りましょう。そして、その経験から何を学び、どのようなスキルを身につけたのかを明確にします。最後に、そのスキルが応募先企業でどのように貢献できるのかを、企業の事業内容と結びつけて具体的に述べることで、単なる実績の羅列から、再現性のある能力アピールへと昇華させることができます。

抽象的な表現で伝わらない

「頑張ります」「貢献したいです」といった精神論や、「様々な」「色々な」といった曖昧な言葉は、自己PRでは避けましょう。これらの言葉は、具体的に何をするのかが全く伝わらず、熱意のアピールにもなりません。また、「コミュニケーション能力」「リーダーシップ」といったありきたりな言葉も、そのまま使うだけでは他の応募者との差別化が図れません。

- NG例:

「私はコミュニケーション能力を活かして、色々な人と協力しながら仕事を進めるのが得意です。チームワークを大切にし、貴社の様々な業務で頑張りたいです。一生懸命貢献しますので、よろしくお願いいたします。」- なぜNGか?:全ての表現が抽象的で、応募者の人柄や能力が全く見えてきません。小学生の作文のような印象を与えかねず、「思考力が低い」「言語化能力が低い」と判断されるリスクがあります。

- 改善のポイント:

抽象的な言葉を、具体的な行動や言葉に置き換える練習をしましょう。「コミュニケーション能力」であれば、「相手の意見を傾聴し、反対意見にも敬意を払いながら、共通のゴールに向けて議論をファシリテートする力」のように、自分なりに定義し直します。「頑張ります」ではなく、「〇〇というスキルを活かし、〇〇という課題を解決することで貢献します」と、具体的な貢献策を提示することが重要です。

これらのNG例を反面教師として、あなたの自己PRが具体的で、説得力があり、企業のニーズに合致しているかを見直してみてください。

自己PRが思いつかない・書けないときの対処法

ここまでの解説を読んでも、「やっぱりアピールできるような強みが見つからない」「エピソードが思いつかない」と筆が止まってしまう方もいるかもしれません。自己分析は一人で行うと、視野が狭くなりがちです。そんなときは、視点を変えたり、外部の力を借りたりすることで、突破口が見えることがあります。ここでは、自己PRが書けないときの具体的な対処法を4つ紹介します。

自己分析ツールを活用する

自分一人で強みを探すのが難しい場合、客観的な視点を取り入れるために自己分析ツールを活用するのが効果的です。近年、多くの転職サイトや人材サービス会社が、無料で利用できる高精度な診断ツールを提供しています。

これらのツールは、多数の質問に答えることで、あなたの性格的な特性、思考の傾向、得意なこと、潜在的な強みなどを言語化してくれます。例えば、「慎重性」「社交性」「独創性」といった形で、自分では意識していなかった強みを客観的なデータとして示してくれます。

- 活用のポイント:

ツールの診断結果を鵜呑みにするのではなく、「なぜ自分にはこの強みがあるのだろう?」と考えるきっかけとして使いましょう。例えば「計画性」という強みが示されたら、「そういえば、前職でプロジェクトのスケジュール管理を徹底して、遅延を防いだ経験があったな」というように、診断結果と過去の具体的なエピソードを結びつける作業が重要です。ツールはあくまで自己分析の補助輪であり、最終的に自分自身の言葉で語れるように昇華させることがゴールです。

自分の短所を長所に言い換えてみる

「強み」が見つからないなら、逆に「短所」から考えてみるのも一つの有効なアプローチです。これは「リフレーミング」と呼ばれる心理学的な手法で、物事の枠組み(フレーム)を変えて、異なる視点から見ることを指します。どんな短所も、見方を変えれば長所になり得ます。

| 短所(ネガティブな捉え方) | 長所(ポジティブな言い換え) | 自己PRで活かせる表現例 |

|---|---|---|

| 心配性、考えすぎる | 慎重、計画的、リスク管理能力が高い | 「石橋を叩いて渡る慎重さがあり、プロジェクトの潜在的リスクを事前に洗い出し、対策を講じることが得意です。」 |

| 頑固、融通が利かない | 意志が強い、信念がある、一貫性がある | 「一度決めた目標に対しては、困難な状況でも最後までやり遂げる意志の強さがあります。」 |

| 飽きっぽい、集中力がない | 好奇心旺盛、チャレンジ精神がある、多角的な視点を持つ | 「常に新しい分野に興味を持ち、積極的に情報収集を行う好奇心があります。この特性を活かし、新たな企画の種を見つけたいです。」 |

| おせっかい、でしゃばり | 親切、面倒見が良い、サポート精神が旺盛 | 「困っている同僚がいると放っておけず、積極的に声をかけてサポートすることを心がけています。」 |

| 人に流されやすい | 協調性がある、柔軟性が高い、素直 | 「周囲の意見を素直に受け入れ、チームとして最適な結論を導き出すための柔軟な対応ができます。」 |

このように、自分の短所だと思っている特性が、仕事の場面では価値ある強みとして機能することがよくあります。コンプレックスを感じている部分こそ、あなただけのユニークなアピールポイントになる可能性を秘めているのです。

友人や家族など第三者に聞いてみる

自分では「当たり前」にできていることは、自分自身では「強み」として認識しにくいものです。そんな無意識の強みを発見するために、最も手軽で効果的なのが、あなたのことをよく知る友人や家族、あるいは元同僚といった第三者に「他己分析」をしてもらうことです。

- 質問のポイント:

「私の長所って何だと思う?」と漠然と聞くよりも、具体的な質問をすると、より有益な答えが返ってきやすくなります。- 「私が仕事をしている姿を見て、すごいなと思ったことってある?」

- 「私が何かを乗り越えたエピソードで、印象に残っているものは?」

- 「私にどんな仕事を任せたら、活躍できそうだと思う?」

他人からの客観的なフィードバックは、自分では思いもよらなかった視点や強みに気づかせてくれます。「〇〇さんは、いつも会議で複雑な話を分かりやすく整理してくれるよね」といった何気ない一言が、あなたの「論理的思考力」や「要約力」という強みを言語化するヒントになるかもしれません。

転職エージェントに相談する

自己分析に行き詰まったら、転職のプロフェッショナルである転職エージェントに相談するのも非常に有効な手段です。転職エージェントは、数多くの求職者のキャリアカウンセリングを行い、企業への推薦を行ってきた実績があります。

キャリアアドバイザーとの面談を通じて、あなたの職務経歴やエピソードを深掘りしてもらうことで、あなた自身が気づいていない市場価値の高いスキルや強みを、プロの視点から客観的に引き出してくれます。

また、彼らは日々多くの企業の採用担当者と接しているため、「どのような自己PRが響くのか」「この企業には、あなたのこの経験をこうアピールするのが効果的だ」といった、具体的で実践的なアドバイスをもらうこともできます。書類の添削サービスを利用すれば、より洗練された自己PRにブラッシュアップすることも可能です。

一人で抱え込まず、これらの対処法を試すことで、きっとあなただけの輝く自己PRの種を見つけることができるはずです。諦めずに、様々な角度から自分自身を見つめ直してみましょう。