税理士という国家資格は、会計・税務のプロフェッショナルとしての安定したキャリアを約束してくれる一方で、その専門性を活かせるフィールドは多岐にわたります。会計事務所や税理士法人での勤務経験を積んだ後、さらなるキャリアアップや働き方の多様性を求めて転職を考える税理士は少なくありません。

経済のグローバル化やDXの進展、複雑化する税制改正など、社会の変化に伴い、税理士に求められる役割も変化し続けています。従来の記帳代行や申告書作成といった定型業務だけでなく、経営課題の解決に貢献するコンサルティング能力や、特定の分野における高度な専門性が重視される時代になりました。

このような状況の中、自身のキャリアをどのように築いていくべきか、どのような転職先が自分に合っているのか、悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、税理士の転職市場の最新動向から、多様なキャリアパスの選択肢、年代別に求められるスキル、そして転職を成功に導くための具体的なポイントまで、網羅的に解説します。この記事が、あなたのキャリアプランニングの一助となり、理想のキャリアを実現するための羅針盤となれば幸いです。

目次

税理士の転職市場の現状

税理士の転職を成功させるためには、まず現在の市場がどのような状況にあるのかを正確に把握することが不可欠です。求人の動向、将来性、そして年収水準を知ることで、自身の市場価値を客観的に見極め、戦略的な転職活動を進めることができます。

税理士の求人動向と将来性

現在の税理士の転職市場は、売り手市場が続いていると言えます。その背景には、いくつかの要因が複合的に絡み合っています。

第一に、経済の複雑化とグローバル化です。企業の海外進出が当たり前になる中で、国際税務の知識を持つ税理士への需要が急増しています。また、M&A(合併・買収)や事業再編が活発化するにつれて、税務デューデリジェンスや組織再編税制に精通した専門家の価値も高まっています。

第二に、事業承継問題の深刻化です。中小企業経営者の高齢化が進む中、スムーズな事業承継は日本経済全体の大きな課題となっています。この過程では、相続税や贈与税、株価評価など、高度な税務知識が不可欠であり、事業承継コンサルティングを得意とする税理士のニーズは非常に高い状況です。

第三に、税理士業界自体の構造変化です。税理士の平均年齢は高く、後継者不足に悩む会計事務所も少なくありません。そのため、若手や中堅の税理士を採用し、次世代のリーダーとして育成したいという求人が増加しています。特に、マネジメント経験や事務所経営の視点を持つ人材は高く評価されます。

一方で、テクノロジーの進化、特にAI(人工知能)やRPA(Robotic Process Automation)の台頭は、税理士の業務内容に大きな変化をもたらしています。単純な仕訳入力や記帳代行、定型的な申告書作成といった業務は、将来的にAIに代替される可能性が高いとされています。この変化を脅威と捉えるのではなく、チャンスと捉えることが重要です。定型業務から解放されることで、税理士はより付加価値の高いコンサルティング業務に集中できるようになります。

税理士の将来性は、この変化にいかに適応できるかにかかっています。 これからの税理士には、単なる税務の専門家としてだけでなく、クライアント企業の経営課題を深く理解し、財務・税務の観点から最適なソリューションを提案できる「経営パートナー」としての役割が期待されています。そのため、求人市場においても、特定の分野(国際税務、M&A、資産税、事業承継など)に特化した専門性や、高いコミュニケーション能力、経営的な視点を持つ人材が強く求められる傾向にあります。

まとめると、税理士の求人は会計事務所・税理士法人にとどまらず、一般事業会社、コンサルティングファーム、金融機関など多様なフィールドに広がっており、全体として活況を呈しています。特に、専門性を高め、変化に対応し続ける意欲のある税理士にとっては、キャリアの選択肢が大きく広がる好機と言えるでしょう。

税理士の平均年収と転職による年収アップの可能性

転職を考える上で、年収は最も重要な要素の一つです。税理士の年収は、勤務先の種類、規模、本人の経験やスキル、年齢などによって大きく異なります。

厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、公認会計士・税理士の平均年収(きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額で算出)は約746.6万円となっています。ただし、これはあくまで全体の平均値であり、実際にはより広いレンジで分布しています。

(参照:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」)

転職によって年収アップを実現できるかどうかは、どのようなキャリアパスを選択するかによって大きく左右されます。以下に、主な転職先ごとの年収レンジの目安と、年収アップの可能性について解説します。

| 勤務先の種類 | 年収レンジ(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| BIG4税理士法人 | 600万円~2,000万円以上 | スタッフクラスでも比較的高水準。マネージャー、シニアマネージャーと昇進するにつれて大幅に上昇。パートナーレベルでは数千万円に達することも。 |

| 中堅・中小税理士法人 | 450万円~1,500万円 | 規模や専門性により幅が広い。未経験・補助者クラスは低めからスタート。経験を積み、マネジメントを担うことで年収アップが可能。インセンティブ制度を導入している事務所も多い。 |

| 一般事業会社 | 500万円~1,500万円 | 企業の規模や役職による。上場企業の経理・財務マネージャーや経営企画部門などでは1,000万円を超えるケースも多い。安定した昇給や福利厚生が魅力。 |

| コンサルティングファーム | 700万円~2,000万円以上 | 実力主義の傾向が強く、成果に応じて高い報酬が期待できる。特に財務アドバイザリーサービス(FAS)系は高年収。 |

| 金融機関 | 600万円~1,800万円 | M&Aアドバイザリーやプライベートバンカーなど、専門職として採用される場合は高年収が期待できる。 |

| 独立開業 | 300万円~3,000万円以上 | 完全に本人次第。軌道に乗れば青天井だが、当初は収入が不安定になるリスクもある。営業力や経営手腕が問われる。 |

転職による年収アップの鍵は、「希少性のある専門性」と「経験」です。 例えば、中小の会計事務所でジェネラルな経験を積んだ税理士が、国際税務やM&Aといった特定の分野のスキルを身につけてBIG4税理士法人やコンサルティングファームに転職する場合、大幅な年収アップが期待できます。

また、会計事務所から一般事業会社へ転職するケースも注目されます。会計事務所での経験は、事業会社における税務戦略の立案、税務調査対応、連結納税の導入などで高く評価されます。特に、上場企業やグローバル企業では、インハウスの税務専門家として高いポジションと報酬で迎えられる可能性があります。事業の当事者として経営に深く関与しながら、安定した収入と福利厚生を得られる点は、事業会社への転職の大きな魅力です。

ただし、年収アップだけを目的に転職すると、入社後に「思っていた業務と違った」「社風が合わない」といったミスマッチが生じるリスクもあります。自身のキャリアプランと照らし合わせ、年収だけでなく、業務内容、働きがい、ワークライフバランスなどを総合的に考慮して転職先を選ぶことが、長期的な成功に繋がります。

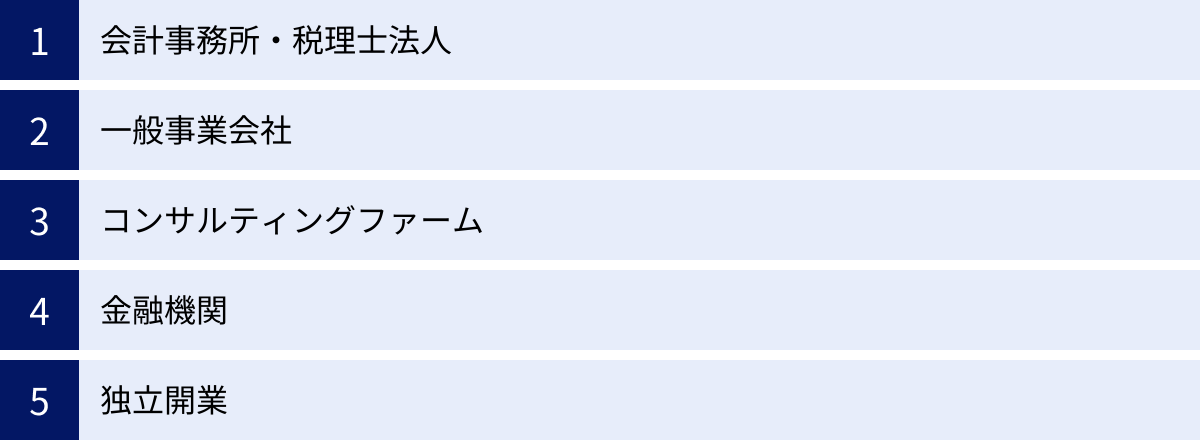

税理士の主な転職先とキャリアパス

税理士資格を活かせるフィールドは、伝統的な会計事務所だけにとどまりません。ここでは、主な転職先とそれぞれのキャリアパスについて、業務内容や求められるスキル、働く魅力などを詳しく解説します。自身の志向や将来像と照らし合わせながら、最適なキャリアパスを探ってみましょう。

会計事務所・税理士法人

会計事務所・税理士法人は、税理士にとって最もスタンダードなキャリアパスです。しかし、その中でも事務所の規模によって、経験できる業務や働き方は大きく異なります。

BIG4税理士法人

BIG4とは、世界的に展開する4大会計事務所グループ(PwC、デロイト トーマツ、KPMG、EY)のメンバーファームである税理士法人を指します。BIG4税理士法人の最大の特徴は、クライアントが国内外の大手企業中心であること、そして業務が高度に専門分化されていることです。

主な業務内容は、国際税務(移転価格税制、タックスヘイブン対策税制など)、M&Aや組織再編における税務アドバイザリー、金融機関向けの税務サービスなど、非常に専門性が高いものが中心です。一つの分野を深く掘り下げて、その道のスペシャリストを目指すことができます。

BIG4で働くメリットは、大規模で複雑な案件に携われること、グローバルなネットワークを活用できること、そして高い年収水準と充実した研修制度が挙げられます。 若いうちから高度な専門知識を体系的に学ぶことができ、その後のキャリアにおいて大きな武器となるでしょう。

一方で、デメリットとしては、業務の専門分化により、中小企業会計のような幅広い税務に触れる機会が少ないこと、そして一般的に業務がハードで、高いプレッシャーの中で成果を求められることが挙げられます。特定の分野でトップレベルの専門性を追求したいという強い意志を持つ人に向いていると言えます。

中堅・中小税理士法人

中堅・中小税理士法人は、BIG4とは対照的に、クライアントは中堅・中小企業や個人事業主が中心となります。そのため、法人税・所得税・消費税といった基本的な税務から、記帳代行、給与計算、年末調整、さらには経営相談まで、非常に幅広い業務を経験できるのが特徴です。

特定の分野に特化するのではなく、クライアントの良き相談相手として、税務・会計全般をサポートする「ジェネラリスト」としてのスキルを磨くことができます。クライアントとの距離が近く、経営者の悩みに直接寄り添い、会社の成長を共に喜べる点は、大きなやりがいとなるでしょう。

また、事務所によっては、資産税(相続・贈与)、事業承継、医療法人支援など、特定の分野に強みを持っている場合もあります。そうした事務所で経験を積むことで、ジェネラルな知識をベースに、プラスアルファの専門性を身につけることも可能です。

ワークライフバランスについては、BIG4に比べると比較的調整しやすい傾向にありますが、確定申告などの繁忙期は多忙になります。将来的に独立開業を目指している人にとっては、事務所運営のノウハウを学びながら、幅広い実務経験を積める最適な環境と言えるかもしれません。

一般事業会社

近年、税理士の転職先として人気が高まっているのが、一般事業会社です。会計事務所が「外部の専門家」であるのに対し、事業会社の税理士は「内部の当事者」として、自社の経営に直接関与します。

経理・財務部門

事業会社の経理・財務部門では、企業内税理士(インハウス・タックス・プロフェッショナル)として、その専門性を発揮します。主な業務は、月次・年次決算、税効果会計、法人税等の申告書作成、税務調査対応などです。

特に上場企業やグローバルに事業展開する企業では、連結納税制度への対応、移転価格文書の作成、海外子会社の税務管理など、高度で複雑な税務課題に取り組むことになります。会計事務所での経験を活かし、自社の税務リスクを管理し、タックスプランニングを通じて企業価値の向上に貢献することがミッションです。

会計事務所との大きな違いは、一つの会社の税務に深く、継続的に関与できる点です。 税務戦略が事業に与える影響をダイレクトに感じることができ、経営陣に近い立場で意思決定に関われるやりがいがあります。また、一般的に福利厚生が手厚く、ワークライフバランスを保ちやすい傾向にあることも魅力です。

経営企画・IR部門

税理士の持つ財務・会計の知識は、経営企画やIR(インベスター・リレーションズ)といった、より経営の中枢に近い部門でも活かすことができます。

経営企画部門では、中期経営計画の策定、新規事業の検討、M&A戦略の立案などに、財務的な視点から関与します。予算策定や業績管理、競合他社の財務分析などを通じて、会社の進むべき方向性を決定する重要な役割を担います。

IR部門では、株主や投資家に対して、自社の財務状況や経営戦略を説明する役割を担います。決算説明会の資料作成、アナリストとのミーティング、統合報告書の作成などを通じて、企業価値を市場に正しく伝え、適正な評価を得ることが求められます。

これらの部門では、税務知識に加えて、経営全般に対する深い理解、戦略的思考力、そして高いコミュニケーション能力が不可欠です。税務の枠を超えて、ビジネス全体を動かしていきたいという志向を持つ人にとって、非常にチャレンジングで魅力的なキャリアパスです。

コンサルティングファーム

より高度な専門性を活かし、クライアントの経営課題をダイナミックに解決したいという志向を持つ税理士には、コンサルティングファームが有力な選択肢となります。

税務・会計系コンサルティング

税務・会計系のコンサルティングファームでは、会計事務所の業務と重なる部分もありますが、よりプロジェクトベースで、高度な専門性が求められる案件が多いのが特徴です。

例えば、大規模な組織再編(合併、会社分割など)に伴う税務ストラクチャーの提案、事業再生計画における税務面からのサポート、IPO(新規株式公開)支援における資本政策や会計制度の構築など、企業の経営を大きく左右するような重要な局面で、専門家としての知見を提供します。

常に最新の税制や会計基準をキャッチアップし、論理的思考力と問題解決能力を駆使して、クライアントに最適なソリューションを提示することが求められます。知的好奇心が旺盛で、困難な課題に挑戦することにやりがいを感じるタイプの人に向いています。

財務アドバイザリーサービス(FAS)

FAS(Financial Advisory Service)は、主にM&Aに関連する専門サービスを提供する分野です。税理士の転職先としては、特にM&Aにおける税務デューデリジェンス(DD)や、企業価値評価(バリュエーション)の分野で活躍の場があります。

税務DDでは、買収対象企業の税務リスクを洗い出し、買収価格や契約条件に反映させるための調査を行います。隠れた税務上の問題点を発見し、クライアントを不測の損失から守る重要な役割です。バリュエーションでは、企業の収益力や資産状況を分析し、M&Aの取引価格の妥当性を評価します。

FASは非常にダイナミックで、ディール(取引)の成否に直接関与するエキサイティングな仕事です。 高い専門性に加えて、タイトなスケジュールの中で正確なアウトプットを出すための精神的なタフさや、関係者と円滑に交渉を進めるコミュニケーション能力が求められます。成果主義の傾向が強く、高年収が期待できる一方で、非常にハードな労働環境であることも覚悟しておく必要があります。

金融機関

銀行、証券会社、保険会社などの金融機関も、税理士の専門性を求めています。特に、M&Aアドバイザリー部門、事業承継コンサルティング部門、富裕層向けのプライベートバンキング部門などで活躍の場が広がっています。

M&Aアドバイザリー部門では、コンサルティングファームと同様に、M&Aのプロセス全体をサポートします。事業承継コンサルティング部門では、顧客である中小企業経営者に対し、自社株の評価、相続対策、後継者への株式移転スキームなどを提案します。プライベートバンキング部門では、富裕層の顧客に対し、資産全体の最適化という観点から、相続・贈与税対策や資産運用のアドバイスを行います。

金融機関で働く魅力は、その強固な顧客基盤を活かして、大規模な案件や多様なニーズに触れられる点です。 税務だけでなく、金融商品や不動産など、幅広い知識を身につけることが求められます。

独立開業

会計事務所や事業会社などで十分な経験を積んだ後のキャリアパスとして、常に選択肢となるのが独立開業です。独立開業は、自分の裁量で仕事を進められ、成功すれば収入に上限がないという、大きな魅力があります。

自分の理想とする事務所像を追求し、得意な分野に特化したり、独自のサービスを展開したりと、自由な経営が可能です。顧客から直接感謝される喜びも、雇われている立場とはまた違った格別なものがあるでしょう。

しかし、その裏には大きなリスクも伴います。収入が不安定になる可能性や、営業活動、人材採用、事務所の経理など、税務以外のあらゆる業務を自分でこなさなければならないという厳しさがあります。成功するためには、税務の専門知識はもちろんのこと、高い営業力、マーケティング能力、そして経営者としての資質が不可欠です。

独立はゴールではなく、新たなスタートです。明確なビジョンと周到な準備が、成功の鍵を握ります。

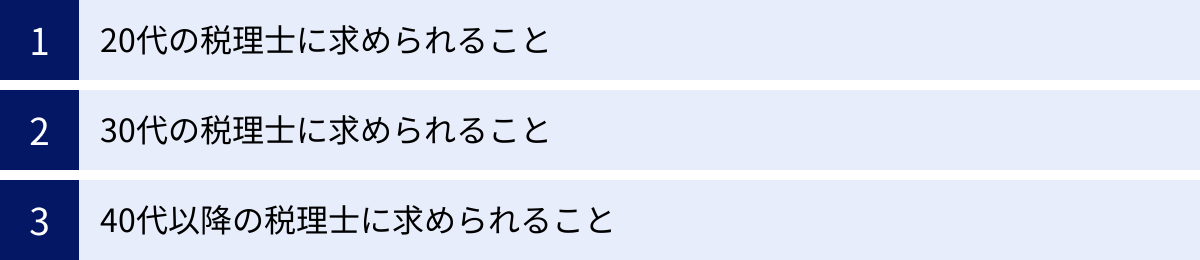

【年代別】税理士の転職で評価されるポイント

税理士の転職市場では、年代によって求められるスキルや経験、役割が異なります。自身の年齢とキャリアステージを客観的に把握し、企業側が何を期待しているのかを理解することが、転職成功の重要な鍵となります。

20代の税理士に求められること

20代の税理士(または科目合格者)の転職では、「ポテンシャル」と「学習意欲」が最も重視されます。 実務経験が浅いことは当然と見なされており、現時点での完成度よりも、将来どれだけ成長してくれるかという期待値で評価される傾向が強いです。

評価されるポイント:

- 素直さと吸収力: 新しい知識や業務プロセスを素直に受け入れ、スポンジのように吸収していく姿勢が求められます。上司や先輩からの指示を的確に理解し、積極的に質問できるコミュニケーション能力も重要です。

- 基礎的な実務経験: 税理士事務所での補助業務経験があれば、大きなアピールポイントになります。法人税・所得税の申告書作成補助、記帳代行、月次決算といった基本的な業務の流れを理解していることは、即戦力としての期待を高めます。

- 税理士試験への取り組み: 税理士試験の合格科目数や、今後の受験計画も評価の対象です。特に、働きながら勉強を続けるという強い意志と自己管理能力は、仕事に対する真摯な姿勢の表れと見なされます。「いつまでに全科目合格を目指す」という具体的な目標を語れると、計画性や目標達成意欲をアピールできます。

- 地頭の良さと論理的思考力: 面接では、複雑な事柄を整理して分かりやすく説明する能力や、物事の本質を捉えようとする姿勢が見られます。未経験の業務であっても、これまでの知識や経験を基に、どうアプローチするかを論理的に考えられるかが問われます。

20代の転職は、キャリアの土台を築く重要な時期です。年収や待遇もさることながら、「どのような経験を積めるか」「どのような教育・研修制度があるか」を重視して転職先を選ぶことが、30代以降のキャリアを大きく左右します。 幅広い業務を経験できる中堅・中小の会計事務所や、体系的な研修制度が整っているBIG4税理士法人は、成長環境として非常に魅力的です。

30代の税理士に求められること

30代は、税理士としてのキャリアが本格化する時期です。ポテンシャル採用の余地は残しつつも、「即戦力としての実務能力」と「特定の専門性」が強く求められるようになります。 また、将来のリーダー候補として、マネジメントの素養も評価の対象に入ってきます。

評価されるポイント:

- 担当者として完結できる実務能力: 中小企業の法人クライアントを一人で担当し、決算・申告業務から税務相談まで一通り対応できるレベルが期待されます。担当件数やクライアントの業種、規模などを具体的に示すことで、実務能力を客観的にアピールできます。

- 得意分野・専門性: これまでの経験の中で、特に力を入れてきた分野、得意とする分野を明確にすることが重要です。例えば、「資産税(相続・贈与)案件の経験が豊富」「医療法人のクライアントを多く担当してきた」「M&Aにおける税務DDの経験がある」など、「〇〇税務なら任せてください」と言える専門性を持つことが、他の候補者との差別化に繋がります。

- 後輩指導やチームリーダーの経験: 30代後半になると、マネジメント経験が問われるケースが増えてきます。小規模なチームであっても、後輩の業務をレビューしたり、新人教育を担当したりした経験は、リーダーシップのポテンシャルを示す上で貴重なアピール材料となります。

- コミュニケーション能力と提案力: クライアントの課題をヒアリングし、専門用語をかみ砕いて分かりやすく説明する能力や、課題解決のための提案ができる能力が重視されます。単なる作業者ではなく、クライアントのビジネスに貢献できるパートナーとしての資質が問われます。

30代はキャリアの選択肢が最も広がる時期でもあります。会計事務所内でマネージャーを目指す道、専門性を活かしてBIG4やコンサルティングファームへ挑戦する道、事業会社へ転職してインハウスの専門家となる道など、多様なキャリアパスが考えられます。この時期にどのような経験を積み、専門性を磨くかが、40代以降のキャリアを決定づけると言っても過言ではありません。

40代以降の税理士に求められること

40代以降の税理士の転職は、ポテンシャルや学習意欲だけでは難しくなります。「高度な専門性」と「豊富なマネジメント経験」、そして「組織への貢献度」が厳しく評価されます。 採用する側は、組織の課題を解決してくれる即戦力のリーダー、あるいは特定の分野で圧倒的な価値を提供してくれるスペシャリストを求めています。

評価されるポイント:

- 卓越した専門性と実績: 「国際税務の第一人者」「事業承継コンサルティングで数多くの成功実績を持つ」など、他の追随を許さないレベルの専門性が求められます。その専門性を裏付ける具体的な実績(手がけた案件の規模、クライアントの課題解決への貢献度など)を客観的に示す必要があります。

- 組織を牽引するマネジメント能力: 部門やチーム全体を率い、業績目標を達成した経験が不可欠です。部下の育成、組織の仕組み作り、収益管理、クライアント開拓など、プレイングマネージャーとしてだけでなく、組織全体のパフォーマンスを最大化する能力が問われます。

- 人脈と営業力: これまでのキャリアで培ってきた業界内での人脈や、新規クライアントを獲得できる営業力は、特に会計事務所やコンサルティングファームへの転職において非常に高く評価されます。単に業務をこなすだけでなく、ビジネスを創出し、組織に利益をもたらす能力が求められるのです。

- 経営的視点: 転職先の組織が抱える経営課題を理解し、自身の経験やスキルを活かして、その解決にどう貢献できるかを具体的に語れることが重要です。一人の従業員としてではなく、経営陣の一員としての視点が求められます。

40代以降の転職は、求人の数自体は20代・30代に比べて少なくなりますが、役職付きのハイクラス求人が中心となります。自身の市場価値を正確に見極め、これまでのキャリアで培った「自分だけの武器」を効果的にアピールすることが成功の鍵です。転職エージェントの中でも、特にハイクラス層に特化したコンサルタントのサポートを受けることが有効でしょう。

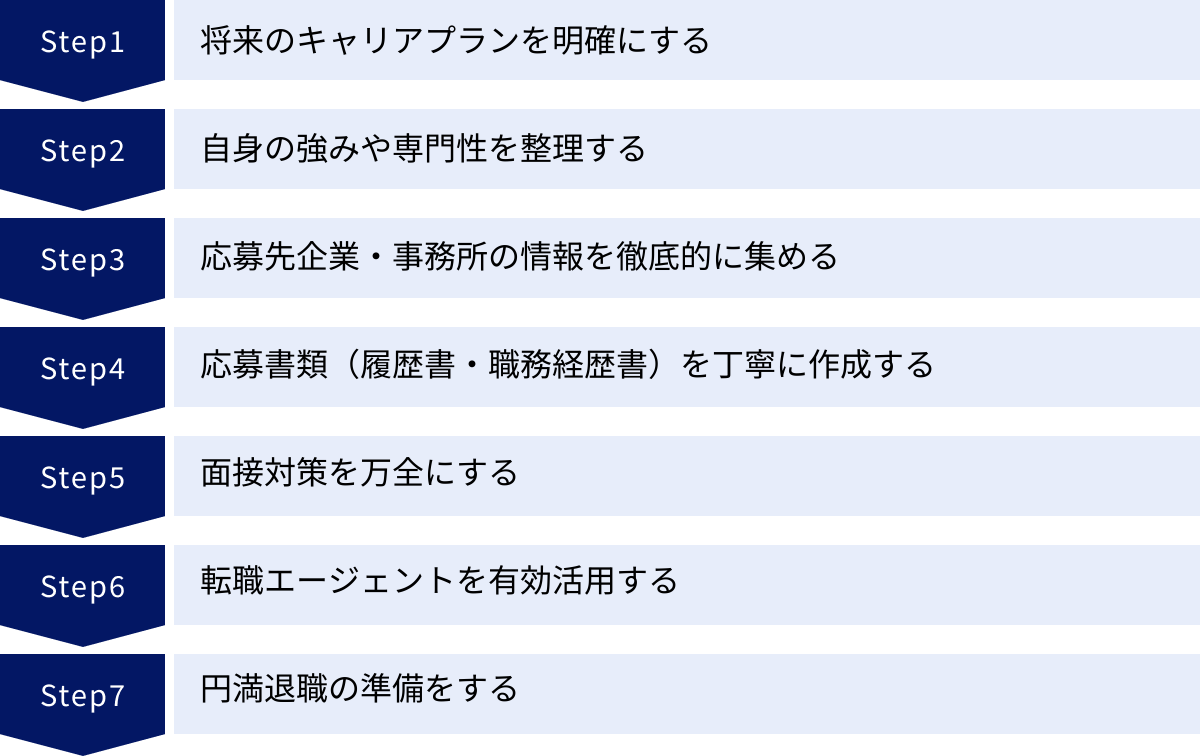

税理士の転職を成功させる7つのポイント

税理士の転職は、専門性が高いがゆえに、しっかりとした準備と戦略が求められます。ここでは、転職活動を成功に導くために押さえておくべき7つの重要なポイントを、具体的なアクションと共に解説します。

① 将来のキャリアプランを明確にする

転職活動を始める前に、まず立ち止まって考えるべき最も重要なことが「将来のキャリアプラン」です。「今の職場に不満があるから」というネガティブな理由だけで転職活動を始めると、目先の条件に惑わされ、長期的な視点を見失いがちです。

なぜ転職したいのか(Why)、転職して何を実現したいのか(What)、それはいつまでに実現したいのか(When)を自問自答し、言語化してみましょう。

- 現状の分析: 現在の仕事の何に満足していて、何に不満を感じていますか?(例:業務内容、専門性、年収、労働時間、人間関係、将来性など)

- 理想の将来像: 5年後、10年後、どのような税理士になっていたいですか?(例:特定の分野のスペシャリスト、マネジメント職、独立開業、ワークライフバランスの実現など)

- 転職で得るもの: 転職によって、その理想の将来像にどう近づけますか?転職は、あくまで理想を実現するための「手段」です。

この自己分析を通じてキャリアの軸が定まると、応募する企業・事務所の選定基準が明確になり、面接でも一貫性のある志望動機を語れるようになります。 例えば、「将来、事業承継に強い税理士として独立したい」という目標があれば、選ぶべきは事業承継案件の経験が豊富な会計事務所であり、面接でもその目標達成のために貴社で学びたい、と熱意を伝えられます。

② 自身の強みや専門性を整理する

キャリアプランが明確になったら、次に「自身の強みや専門性(アピールポイント)」を整理します。これは、応募書類の作成や面接対策の基礎となる重要な作業です。

職務経歴を単に時系列で書き出すだけでなく、「これまでどのような業務に携わり(What)、どのような役割を果たし(Role)、どのような成果を上げたか(Result)」 を具体的に棚卸しします。

- 経験業務の洗い出し: 担当したクライアントの業種、規模、件数。担当した税務の種類(法人税、所得税、消費税、相続税など)。特殊な案件(組織再編、国際税務、連結納税、税務調査対応など)。

- スキルの可視化: 使用可能な会計・税務ソフト。語学力(TOEICスコアなど)。ITスキル(Excelでの高度な分析、RPAツールの使用経験など)。マネジメント経験(部下の人数、指導内容など)。

- 実績の数値化: 可能な限り具体的な数字を用いて実績を表現することが、説得力を高める鍵です。(例:「業務プロセスの改善提案により、チームの残業時間を月平均〇〇時間削減した」「担当クライアントの税務調査において、指摘事項を〇〇万円から〇〇万円に減額させた」「新規クライアントを年間〇件獲得した」など)

この棚卸しを通じて、自分の市場価値を客観的に把握し、どの転職先で自分の強みが最も活かせるかを見極めることができます。

③ 応募先企業・事務所の情報を徹底的に集める

興味のある求人が見つかったら、応募する前にその企業・事務所について徹底的にリサーチします。求人票に書かれている情報だけでなく、多角的な視点から情報を集めることが、入社後のミスマッチを防ぐために不可欠です。

- 公式情報: 公式サイトは必ずチェックしましょう。事業内容、企業理念、沿革、代表者のメッセージなどから、その組織が何を大切にしているかが見えてきます。特に、サービス内容や専門分野に関するページは読み込み、自身の経験とどう結びつけられるかを考えます。

- 求人情報: 複数の求人媒体や転職エージェントの情報を比較し、仕事内容、応募資格、待遇などを確認します。同じ企業の求人でも、媒体によって表現が異なる場合があります。

- 第三者からの情報: 業界ニュースや専門誌での掲載記事、代表者や社員のインタビュー記事なども参考になります。客観的な評価や、組織の将来性、業界内での立ち位置などを把握する手がかりとなります。

- 社内の雰囲気: 可能であれば、転職エージェントを通じて、職場の雰囲気や平均年齢、男女比、離職率、残業時間の実態といった、求人票には載らないリアルな情報をヒアリングしましょう。

これらの情報を基に、「なぜ他社ではなく、この企業・事務所なのか」を自分の言葉で語れるように準備しておくことが、面接での説得力を大きく左右します。

④ 応募書類(履歴書・職務経歴書)を丁寧に作成する

応募書類は、あなたという商品を企業に売り込むための「企画書」です。採用担当者は毎日多くの書類に目を通しているため、分かりやすく、魅力的にまとめる必要があります。

- 履歴書: 誤字脱字がないのは当然として、証明写真は清潔感のあるものを用意しましょう。学歴・職歴は正確に記載します。

- 職務経歴書: 最も重要なのは、単なる業務の羅列で終わらせないことです。 ②で整理した強みや実績を基に、「自分を採用することで、企業にどのようなメリットがあるか」をアピールする構成を意識します。

- 要約(サマリー): 冒頭で、これまでのキャリアの概要と最もアピールしたい強みを3~4行で簡潔にまとめます。採用担当者が最初に読む部分なので、ここで興味を引くことが重要です。

- 職務経歴: 業務内容は箇条書きで分かりやすく記載します。その上で、具体的な実績や成果を数字を交えて記述しましょう。

- 活かせる経験・知識・スキル: 専門性、語学力、ITスキル、マネジメント経験などを項目別に整理して記載します。

- 自己PR: これまでの経験から得た強みや仕事への姿勢を、応募先の企業理念や求める人物像と結びつけてアピールします。

応募する企業ごとに内容をカスタマイズすることも重要です。 応募先の事業内容や求人内容に合わせて、アピールする経験やスキルの順番を入れ替えたり、表現を変えたりする一手間が、書類選考の通過率を大きく高めます。

⑤ 面接対策を万全にする

書類選考を通過したら、次はいよいよ面接です。面接は、企業があなたの能力や人柄を見極める場であると同時に、あなたが企業を見極める場でもあります。

- 想定問答の準備: 以下の質問は、ほぼ確実に聞かれると考えて準備しておきましょう。

- 自己紹介・自己PR

- これまでの職務経歴

- 転職理由

- 志望動機(なぜ同業他社ではなく、当社なのか)

- あなたの強み・弱み

- 入社後にどのように貢献できるか

- 将来のキャリアプラン

- 逆質問の準備: 面接の最後に「何か質問はありますか?」と聞かれます。これは、あなたの意欲や企業への理解度を示す絶好の機会です。「特にありません」は避けましょう。③でリサーチした情報を基に、一歩踏み込んだ質問を準備しておくと、高い評価に繋がります。

- (良い例)「御社の〇〇という事業分野に非常に興味があります。今後、この分野をどのように拡大していくご予定でしょうか?」「入社させていただいた場合、早期に戦力となるために、入社前に勉強しておくべきことがあれば教えてください。」

- (悪い例)調べれば分かること(福利厚生など)、待遇に関する質問(面接の初期段階では避けるべき)

- 模擬面接: 転職エージェントのキャリアアドバイザーや、信頼できる知人などに協力してもらい、模擬面接を行うことを強くお勧めします。客観的なフィードバックをもらうことで、自分では気づかない話し方の癖や、回答の分かりにくさを改善できます。

清潔感のある身だしなみ、ハキハキとした受け答え、自信のある態度は基本です。面接はコミュニケーションの場であることを忘れず、面接官との対話を楽しむくらいの気持ちで臨みましょう。

⑥ 転職エージェントを有効活用する

働きながらの転職活動は、時間的にも精神的にも大きな負担がかかります。転職エージェントをうまく活用することで、その負担を大幅に軽減し、成功の確率を高めることができます。

- 非公開求人の紹介: 市場に出回っていない優良な非公開求人を紹介してもらえる可能性があります。

- 客観的なキャリア相談: 専門のキャリアアドバイザーが、あなたの経歴やスキルを客観的に評価し、最適なキャリアパスを一緒に考えてくれます。

- 書類添削・面接対策: 応募企業に合わせた書類の添削や、過去の面接事例に基づいた具体的な対策など、プロの視点からサポートを受けられます。

- 企業とのやり取り代行: 面接日程の調整や、言いにくい年収・待遇の交渉などを代行してくれます。

- 内部情報の提供: 職場の雰囲気や、求める人物像といった、求人票だけでは分からない内部情報を提供してくれることもあります。

複数のエージェントに登録し、それぞれの強みや担当者との相性を見ながら、メインで利用するエージェントを決めるのがおすすめです。 担当者との信頼関係を築き、自分の希望や状況を正直に伝えることが、より良いサポートを引き出すコツです。

⑦ 円満退職の準備をする

無事に内定を獲得しても、転職活動はまだ終わりではありません。現在の職場を円満に退職することも、次のキャリアへ気持ちよく踏み出すために非常に重要です。

- 退職意思の伝達: まず直属の上司に、直接会って伝えます。法律上は2週間前で良いとされていますが、就業規則を確認し、業務の引継ぎ期間を考慮して、1~2ヶ月前には伝えるのが一般的です。繁忙期を避けるなど、タイミングにも配慮しましょう。

- 退職理由の説明: 不満を並べ立てるのではなく、「新しい環境で〇〇に挑戦したい」といった、前向きな理由を伝えるのがマナーです。強い引き留めに合うこともありますが、感謝の気持ちを伝えつつ、決意が固いことを誠実に説明します。

- 引継ぎの徹底: 後任者が困らないように、担当業務のマニュアルを作成したり、取引先への挨拶回りを行ったりと、責任を持って引継いましょう。丁寧な引継ぎは、あなたの社会人としての評価を高め、良好な関係を保ったまま退職することに繋がります。

税理士業界は意外と狭いものです。どこでまた繋がるか分かりません。立つ鳥跡を濁さず。最後まで誠実な対応を心がけることが、あなたの未来のキャリアを守ることにも繋がります。

税理士の転職で有利になるスキルや資格

税理士資格そのものが強力な武器であることは間違いありません。しかし、競争の激しい転職市場で他の候補者と差をつけ、より良い条件のポジションを勝ち取るためには、「税理士資格+α」のスキルや資格が非常に重要になります。ここでは、転職で特に有利に働くスキルや資格について解説します。

専門分野での深い実務経験

ジェネラリストとして幅広い税務に対応できる能力も価値がありますが、ハイクラスな転職を目指す上では、特定の専門分野における深い実務経験が決定的な強みとなります。 採用する側は、自社が抱える特定の課題を解決してくれるスペシャリストを求めているからです。

- 国際税務: 移転価格税制、タックスヘイブン対策税制、外国税額控除など、グローバル企業の税務課題に対応できる経験。外資系企業や海外展開を進める日系企業、BIG4税理士法人などで非常に高い需要があります。

- M&A・組織再編税務: 税務デューデリジェンス、株式交換や会社分割などの組織再編スキームの立案・実行支援の経験。コンサルティングファーム(特にFAS)や事業会社の経営企画部門、M&Aアドバイザリー業務を行う金融機関などで重宝されます。

- 資産税・事業承継: 相続税・贈与税申告、相続対策コンサルティング、株価評価、事業承継計画の策定といった経験。資産税に特化した会計事務所や、信託銀行、証券会社のプライベートバンキング部門などで高く評価されます。

- その他: 金融機関向けの税務、不動産税務、IPO支援など、ニッチでも深い専門性があれば、それが強力な武器となります。

自身のキャリアの中で、どの分野を専門として深掘りしていくかを意識的に選択し、関連する案件に積極的に関わっていくことが重要です。

マネジメント経験

プレイヤーとしての実務能力に加えて、チームや組織を率いるマネジメント経験は、キャリアアップを目指す上で不可欠な要素です。特に30代後半以降の転職では、マネジメント能力の有無が年収や役職を大きく左右します。

- チームマネジメント: 部下や後輩の業務管理、育成、評価を行った経験。チームの目標設定と進捗管理、メンバーのモチベーション向上など。

- プロジェクトマネジメント: 特定のプロジェクト(例:新規システム導入、組織再編案件など)において、リーダーとして計画立案から実行、完了までを管理した経験。予算、品質、納期(QDC)を管理する能力が問われます。

たとえ役職がついていなくても、「後輩のOJT担当として指導した」「複数人が関わる案件で、自分が中心となってスケジュール調整やタスク分担を行った」といった経験も、十分にアピールできるマネジメント経験です。

コミュニケーション能力

税理士の仕事は、数字や法律と向き合うだけではありません。クライアントや社内関係者と円滑な関係を築き、複雑な内容を分かりやすく伝えるコミュニケーション能力は、あらゆる転職先で必須のスキルです。

- 対クライアント能力: 経営者の悩みや課題を的確にヒアリングする傾聴力。税務・会計の専門的な内容を、専門家でない相手にも理解できるように説明する能力。難しい局面で相手を説得し、合意形成を図る交渉力。

- 社内調整能力: チームメンバーや他部署と連携し、協力して業務を進める協調性。上司への的確な報告・連絡・相談。

面接では、これまでの経験を語る際の分かりやすさや、質問に対する受け答えの的確さなどを通じて、総合的なコミュニケーション能力が評価されます。特にコンサルティング業務や事業会社の経営企画など、他者との連携が重要なポジションでは、この能力が合否を分けることもあります。

語学力(特に英語)

グローバル化が進む現代において、語学力、特にビジネスレベルの英語力は、キャリアの選択肢を飛躍的に広げる強力な武器となります。

- 活かせるフィールド: BIG4税理士法人、外資系企業、日系グローバル企業の経理・財務部門、国際的なM&Aを手がけるFASなど。

- 求められるレベル: 英文の契約書やメールの読解、英語でのメール作成、電話会議への参加などができるレベルが求められることが多いです。客観的な指標として、TOEICのスコア(一般的に730点以上、ポジションによっては860点以上)を提示できると有利です。

- 学習方法: オンライン英会話、ビジネス英語に特化したスクール、海外の税務・会計に関する情報収集を英語で行うなど、日頃から英語に触れる機会を意識的に作ることが重要です。

英語ができるだけで、同じ実務経験でも年収が100万円以上変わるケースも珍しくありません。将来的にグローバルな舞台で活躍したいと考えるなら、英語学習への投資は必須と言えるでしょう。

ITスキル

DX(デジタルトランスフォーメーション)の波は、税理士業界にも押し寄せています。会計・税務ソフトを使いこなせるのは当然として、さらに一歩進んだITスキルは、業務効率化や付加価値の創出に貢献できる人材として高く評価されます。

- Excelスキル: VLOOKUPやピボットテーブルは基本。マクロやVBAを組んで定型業務を自動化できるレベルであれば、大きなアピールポイントになります。

- RPA(Robotic Process Automation): RPAツールを使って、データ入力やレポート作成といった単純作業を自動化した経験。

- BI(Business Intelligence)ツール: TableauやPower BIといったツールを使いこなし、会計データを可視化・分析して、経営判断に役立つインサイトを導き出せる能力。

- クラウド会計ソフトの知識: freeeやマネーフォワード クラウドなど、主要なクラウド会計ソフトに関する深い知識と導入支援の経験。

これらのITスキルは、どの転職先でも歓迎されます。特に、ITリテラシーが高いとは言えない中小の会計事務所などでは、ITに強い人材として組織のDXを推進する中心的な役割を担える可能性があります。

税理士以外の関連資格

税理士資格に加えて、関連分野の資格を保有していると、専門性の幅と深さをアピールできます。

| 資格名 | シナジー効果と活かせるフィールド |

|---|---|

| 公認会計士 | 税務と監査の両方の視点を持つ最強の組み合わせ。監査法人、FAS、事業会社CFOなど、キャリアの選択肢が格段に広がる。 |

| USCPA(米国公認会計士) | 英語力と国際会計基準(IFRS)の知識を証明できる。外資系企業やBIG4、グローバル企業の経理部門で非常に有利。 |

| 中小企業診断士 | 税務・財務の視点に加えて、経営戦略やマーケティングなど、中小企業の経営全般に関するコンサルティング能力をアピールできる。 |

| 社会保険労務士 | 税務と労務の両面からワンストップでサービスを提供できる。人事・労務コンサルティングも手がける会計事務所や、事業会社の人事部門で価値を発揮。 |

| 行政書士 | 会社設立や許認可申請など、税務周辺の法務手続きもカバーできる。独立開業時にサービスの幅を広げられる。 |

これらの資格は、あなたの「専門性+α」を客観的に証明する強力なツールとなります。 自身のキャリアプランに合わせて、取得を検討する価値は大きいでしょう。

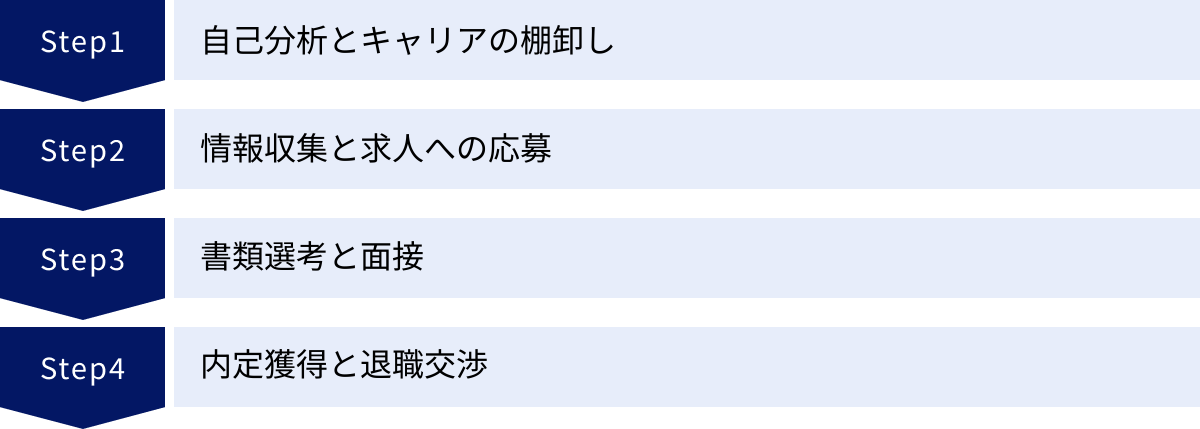

税理士の転職活動の基本的な流れ4ステップ

税理士の転職活動は、一般的に3ヶ月から半年程度の期間を要します。計画的に進めることで、在職中の業務への影響を最小限に抑えつつ、納得のいく転職を実現できます。ここでは、転職活動の基本的な流れを4つのステップに分けて解説します。

① 自己分析とキャリアの棚卸し

この最初のステップが、転職活動全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。 焦って求人を探し始める前に、まずは自分自身とじっくり向き合う時間を設けましょう。

- 転職理由の深掘り(Why): なぜ転職したいのかを突き詰めて考えます。「給与が低い」「残業が多い」といった表面的な理由だけでなく、その背景にある本質的な欲求(例:「専門性を高めて市場価値を上げたい」「家族との時間を大切にしたい」)を明確にします。この「軸」が、後の企業選びや面接での一貫性につながります。

- キャリアの棚卸し(What you can do): これまでの職務経歴を振り返り、経験、スキル、実績を具体的に洗い出します。担当した業務内容、クライアントの規模や業種、使用したツール、マネジメント経験、語学力などをリストアップしましょう。特に、どのような工夫をし、どのような成果を出したかという「実績」を数値で示すことが重要です。

- キャリアプランの策定(What you want to do): 5年後、10年後にどのような自分になっていたいかを考えます。目指す役職、年収、働き方、習得したい専門性などを具体的に描きます。この将来像と現状とのギャップを埋めるために、今回の転職で何を得るべきかを定義します。

この自己分析の結果をまとめたものが、職務経歴書の土台となり、面接での受け答えの核となります。

② 情報収集と求人への応募

自己分析でキャリアの方向性が定まったら、次はその方向性に合致する求人情報を収集し、応募に進みます。

- 情報収集チャネルの活用:

- 転職エージェント: 税理士の転職に特化したエージェントに登録するのが最も効率的です。非公開求人の紹介や、専門的なアドバイスを受けられます。複数のエージェントに登録し、相性の良い担当者を見つけましょう。

- 転職サイト: 大手の転職サイトや、会計・税務業界専門の求人サイトを定期的にチェックします。幅広い求人情報を自分のペースで探すことができます。

- 企業の採用ページ: 興味のある企業の公式サイトを直接確認します。リファラル(社員紹介)採用など、独自のルートで募集している場合もあります。

- 人脈: 信頼できる知人や元同僚などからの情報も貴重です。

- 求人情報の吟味: 見つけた求人について、仕事内容、応募資格、勤務地、給与、福利厚生などを慎重に確認します。特に、「求める人物像」や「歓迎するスキル・経験」の欄を熟読し、自分の強みとどれだけマッチしているかを見極めることが重要です。

- 応募書類の準備と提出: ①で準備した棚卸しリストを基に、履歴書と職務経歴書を作成します。応募する企業ごとに、志望動機や自己PRをカスタマイズすることが、書類選考の通過率を高めるポイントです。誤字脱字がないか、何度も見直してから提出しましょう。転職エージェントを利用している場合は、提出前に担当者に添削してもらうことを強くお勧めします。

一般的に、応募してから書類選考の結果が出るまでには1週間~2週間程度かかります。複数の企業に同時に応募することも珍しくありませんが、スケジュール管理が煩雑にならないよう注意が必要です。

③ 書類選考と面接

書類選考を通過すると、面接のフェーズに進みます。面接は通常2~3回行われることが多く、段階ごとに見られるポイントが異なります。

- 一次面接: 人事担当者や現場のマネージャーが面接官となることが多いです。ここでは、職務経歴書の内容確認、基本的なコミュニケーション能力、人柄、転職理由の妥当性などがチェックされます。ロジカルに、かつハキハキと受け答えできるかが重要です。

- 二次面接・最終面接: 部門長や役員、代表などが面接官となります。より専門的なスキルや経験、入社後の貢献意欲、将来性、そして何よりも「自社のカルチャーに合うか」「一緒に働きたいと思えるか」 といった相性(フィット感)が重視されます。企業理念への共感や、自身のキャリアプランと会社のビジョンがどう合致するかを具体的に語れるように準備しておきましょう。

- 面接対策:

- 想定問答集の作成: よくある質問(志望動機、自己PR、強み・弱みなど)に対する回答を事前に準備し、声に出して練習します。

- 逆質問の準備: 企業研究を基に、意欲を示すための質の高い質問を5つほど用意しておくと安心です。

- 模擬面接: 転職エージェントなどを活用し、客観的なフィードバックをもらうことで、自分では気づかない改善点を発見できます。

面接は、企業側があなたを評価する場であると同時に、あなたが企業を評価する場でもあります。オフィスの雰囲気や社員の様子なども観察し、本当に自分に合う環境かを見極めましょう。

④ 内定獲得と退職交渉

最終面接を通過すると、内定の通知を受けます。しかし、ここで転職活動は終わりではありません。最後の重要なステップが残っています。

- 労働条件の確認: 内定通知と共に、労働条件通知書(またはそれに準ずるもの)が提示されます。給与、賞与、勤務時間、休日、業務内容、勤務地など、事前に聞いていた内容と相違がないか、隅々まで確認します。不明点や懸念点があれば、この段階で必ず確認・交渉しましょう。年収交渉などを自分で行うのが難しい場合は、転職エージェントに代行を依頼します。

- 内定承諾: すべての条件に納得できたら、企業に対して正式に内定を承諾する意思を伝えます。通常、内定通知から1週間程度の回答期限が設けられます。

- 退職交渉: 内定を承諾したら、速やかに現在の職場に退職の意向を伝えます。

- 伝える相手とタイミング: まずは直属の上司に、アポイントを取った上で直接伝えます。就業規則を確認し、引継ぎに必要な期間(通常1~2ヶ月)を考慮して、できるだけ早く伝えるのがマナーです。

- 退職届の提出: 上司と退職日を合意した上で、正式な退職届を提出します。

- 引継ぎ: 後任者がスムーズに業務を引き継げるよう、引継ぎ資料の作成や、関係者への挨拶などを責任を持って行います。円満な退職は、あなたの社会人としての信頼を保ち、気持ちよく次のステップに進むために不可欠です。

全てのプロセスが完了したら、いよいよ新しい職場でのキャリアがスタートします。

税理士の転職に強いおすすめ転職エージェント5選

税理士の転職活動を効率的かつ有利に進めるためには、専門性の高い転職エージェントの活用が欠かせません。ここでは、税理士や会計分野の転職支援に定評のあるおすすめのエージェントを5社ご紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったエージェントを見つけるための参考にしてください。

| エージェント名 | 特徴 | 主な求人層 |

|---|---|---|

| MS-Japan | 管理部門・士業に特化した最大手。圧倒的な求人数と実績。 | 20代若手~40代以上のハイクラスまで幅広くカバー。会計事務所、事業会社、コンサルなど多様。 |

| ジャスネットキャリア | 公認会計士・税理士の転職支援で30年以上の歴史を持つ老舗。 | 経理・財務・会計分野に特化。実務経験者向けの求人が中心。教育サービスも展開。 |

| ヒュープロ | 士業・管理部門に特化し、特に20~30代の若手層に強み。 | 20代~30代のポテンシャル層、実務経験者。会計事務所、事業会社が中心。 |

| レックスアドバイザーズ | 公認会計士・税理士などのハイクラス人材に特化。 | 30代以上の経験豊富なミドル~ハイクラス層。BIG4、コンサル、事業会社幹部候補など。 |

| BEET-AGENT | 税理士業界に完全特化。小規模ながら専門性の高いサポート。 | 税理士有資格者、科目合格者。会計事務所・税理士法人の求人がメイン。 |

① MS-Japan

株式会社MS-Japanが運営する「MS-Agent」は、管理部門(経理・財務・人事・法務など)と士業(公認会計士・税理士・弁護士など)の領域に特化した、業界最大手の転職エージェントです。長年の実績に裏打ちされた企業との太いパイプを持ち、公開求人・非公開求人ともに圧倒的な数を誇ります。

- 特徴:

- 業界トップクラスの求人数: 全国に拠点を持ち、大手上場企業から優良中小企業、BIG4税理士法人、特化型会計事務所まで、あらゆるタイプの求人を網羅しています。選択肢の多さは随一です。

- 豊富な転職支援実績: 30年以上にわたる支援実績から蓄積されたノウハウが豊富です。各業界・企業の内情に精通したキャリアアドバイザーが、的確なアドバイスを提供してくれます。

- 幅広い層に対応: 20代の若手・科目合格者から、40代・50代のベテラン、管理職クラスまで、幅広い層の転職支援に対応しているのが強みです。

どのようなキャリアパスを考えているかまだ定まっていない方や、まずは多くの求人を見てみたいという方にとって、最初に登録すべきエージェントの一つと言えるでしょう。

(参照:株式会社MS-Japan公式サイト)

② ジャスネットキャリア

ジャスネットキャリアは、公認会計士・税理士・経理職の転職支援に特化して30年以上の歴史を持つ、草分け的な存在です。会計プロフェッショナルのキャリアを熟知したエージェントとして、業界内で高い信頼を得ています。

- 特徴:

- 会計分野への深い専門性: 登録者は公認会計士・税理士・経理経験者のみに限定されており、キャリアアドバイザーも会計業界出身者が多く在籍しています。専門性の高い、的を射たカウンセリングが期待できます。

- 教育サービスの提供: 実務講座「ジャスネットラーニング」を運営しており、スキルアップ支援も行っています。実務経験が浅い方でも、スキルを補いながら転職活動を進めることが可能です。

- 丁寧なサポート体制: 一人ひとりのキャリアに寄り添う丁寧なサポートに定評があります。長期的な視点でのキャリアプランニングを重視する方に向いています。

経理・財務・会計という専門性を軸に、じっくりとキャリアを考え、着実なステップアップを目指したい方におすすめのエージェントです。

(参照:ジャスネットキャリア公式サイト)

③ ヒュープロ

ヒュープロは、士業・管理部門の転職に特化し、特に20代~30代の若手層の支援に強みを持つ、比較的新しい転職エージェントです。テクノロジーを駆使した効率的なマッチングと、スピーディーな対応が特徴です。

- 特徴:

- 若手層に強い: 20代の科目合格者や、実務経験が数年の若手税理士向けの求人を豊富に保有しています。ポテンシャルを重視してくれる求人が多く、キャリアチェンジも含めた相談がしやすいです。

- スピーディーな対応: オンラインでの面談やLINEでのコミュニケーションなど、 сучасなツールを活用し、迅速なサポートを提供しています。働きながら効率的に転職活動を進めたい方にフィットします。

- AIによるマッチング: 独自のAIシステムを活用し、求職者の経歴や希望に合った求人を効率的に提案してくれます。

税理士試験の勉強と両立しながら転職したい科目合格者の方や、キャリアの最初のステップ、あるいはセカンドステップとして転職を考えている20代・30代の方は、ぜひ登録を検討してみてください。

(参照:株式会社ヒュープロ公式サイト)

④ レックスアドバイザーズ

レックスアドバイザーズは、公認会計士、税理士、弁護士といったプロフェッショナル人材、特にハイクラス層の転職支援に強みを持つエージェントです。年収800万円以上の高年収求人を多数保有しています。

- 特徴:

- ハイクラス求人に特化: BIG4税理士法人や大手コンサルティングファームのマネージャー以上のポジション、事業会社のCFO・経理部長候補など、質の高い非公開求人が中心です。

- 経験豊富なコンサルタント: 業界を熟知したベテランのコンサルタントが、個々の専門性やキャリアプランに合わせたきめ細やかなサポートを提供します。

- 長期的なキャリアパートナー: 目先の転職だけでなく、10年後、20年後を見据えたキャリア形成のパートナーとして、長期的な関係性を築くことを重視しています。

豊富な実務経験とマネジメント経験を積み、さらなるキャリアの高みを目指す30代後半以降の税理士の方にとって、非常に頼りになるエージェントです。

(参照:株式会社レックスアドバイザーズ公式サイト)

⑤ BEET-AGENT

BEET-AGENTは、税理士業界に完全特化した転職エージェントです。他の大手エージェントと比べて規模は小さいですが、その分、税理士業界への深い知見と、一人ひとりに寄り添った手厚いサポートを強みとしています。

- 特徴:

- 税理士業界への完全特化: 税理士法人・会計事務所の求人のみに絞っており、業界の動向や各事務所の内部事情に非常に精通しています。代表自身も会計事務所での勤務経験があります。

- ミスマッチの少ない紹介: 表面的な条件だけでなく、事務所のカルチャーや代表の考え方、働きがいといった定性的な情報まで深くヒアリングし、求職者との相性を重視したマッチングを行います。

- 丁寧な個別サポート: 大手にはない、マンツーマンでのきめ細やかなサポートが魅力です。職務経歴書の添削から面接対策、内定後のフォローまで、親身に相談に乗ってくれます。

「どのような会計事務所で働くか」にこだわりたい方、特に中小規模の会計事務所への転職を考えている方や、大手エージェントの画一的な対応に物足りなさを感じる方に、特におすすめです。

(参照:BEET-AGENT公式サイト)

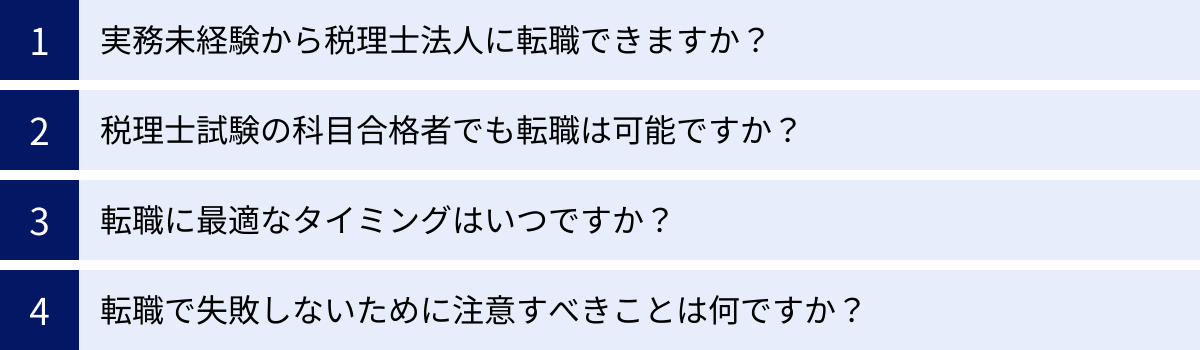

税理士の転職に関するよくある質問

最後に、税理士の転職に関して、多くの方が抱く疑問や不安についてQ&A形式でお答えします。

実務未経験から税理士法人に転職できますか?

結論から言うと、実務未経験からでも税理士法人への転職は十分に可能です。 特に20代から30代前半の方であれば、「ポテンシャル採用」として多くの会計事務所が門戸を開いています。

- 求められること: 実務経験がない分、税理士試験の科目合格(簿記論・財務諸表論は必須とされることが多い)や、日商簿記検定などの資格、そして何よりも「学習意欲」と「人柄」が重視されます。なぜ税理士を目指すのか、入社後にどのように成長していきたいかを熱意をもって伝えることが重要です。

- 入社後の業務: 最初は、記帳代行や先輩スタッフの補助業務からスタートし、徐々に月次決算、申告書作成へと業務の幅を広げていくのが一般的です。OJTや研修制度が整っている事務所を選ぶと、スムーズに実務を習得できます。

- 注意点: 未経験者の採用に積極的な事務所とそうでない事務所があるため、転職エージェントなどを活用して、未経験者歓迎の求人を効率的に探すのがおすすめです。

未経験であることを悲観せず、将来性や学ぶ姿勢をアピールすることが成功の鍵です。

税理士試験の科目合格者でも転職は可能ですか?

はい、科目合格者の方の転職市場は非常に活発です。 税理士業界は人手不足の傾向にあり、1科目でも合格していることは、税理士になるという強い意志の証明として高く評価されます。

- 合格科目による評価: 一般的に、会計科目である「簿記論」「財務諸表論」に合格していると、転職先の選択肢が大きく広がります。税法科目に合格している場合は、その専門性を活かせる求人(例:法人税法合格者なら法人クライアントの多い事務所)で有利になります。

- 働きながらの受験への理解: 転職先を選ぶ際は、試験前の休暇制度(試験休暇)や、通学への配慮があるかなどを確認することが非常に重要です。面接で今後の受験計画を正直に話し、企業のサポート体制について質問しましょう。多くの会計事務所は、職員の資格取得を応援する文化を持っています。

- キャリアプラン: 実務経験を積みながら残りの科目に合格し、税理士登録を果たすというキャリアプランは非常に一般的です。実務と学習を両立させることで、知識が定着しやすくなるというメリットもあります。

科目合格という強みを活かし、実務経験を積める環境、かつ、試験勉強に理解のある職場を選ぶことが、税理士資格取得への近道となります。

転職に最適なタイミングはいつですか?

転職活動に最適なタイミングは、一概に「この時期」と断定できるものではありませんが、考慮すべきいくつかの要素があります。

- 求人市場の動向: 一般的に、企業の決算期が集中する3月や、賞与支給後の6月・12月以降に、人の動きが活発になり求人が増える傾向があります。また、税理士業界では、確定申告が終わった後の4月~6月頃も、採用活動が盛んになる時期の一つです。

- ご自身の状況: 最も重要なのは、ご自身のキャリアプランやスキルセットが、転職市場で評価されるレベルに達しているかという点です。例えば、「担当クライアントを一通り持てるようになった」「特定の専門分野で実績を出した」といった、キャリアの節目が一つのタイミングと言えます。

- 年齢: 20代はポテンシャルで、30代は即戦力+専門性で、と年代によって求められるものが変わります。キャリアの選択肢が最も広い30代前半までに一度、自身のキャリアを見直してみるのも良いでしょう。

結論として、「転職したい」と本気で考え、そのための準備ができた時が、あなたにとっての最適なタイミングと言えます。市場の動向は参考にしつつも、自身のキャリアプランを軸に行動を起こすことが大切です。

転職で失敗しないために注意すべきことは何ですか?

転職は、キャリアにおける大きな決断です。後悔しないためには、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。

- 転職理由を曖昧にしない: 「何となく今の職場が嫌だから」という理由だけで動くと、次の職場でも同じ不満を抱える可能性があります。自己分析を徹底し、今回の転職で何を解決し、何を実現したいのかを明確にすることが、ミスマッチを防ぐ第一歩です。

- 情報収集を怠らない: 求人票の給与や待遇といった表面的な情報だけで判断するのは危険です。企業の公式サイト、業界ニュース、転職エージェントからの情報などを多角的に集め、社風、働き方、将来性といった「見えない部分」まで理解しようと努めることが重要です。 面接の逆質問の時間も、情報収集の絶好の機会です。

- 年収だけで決めない: 高い年収は魅力的ですが、それに見合った高い成果や激務が求められることがほとんどです。自身のスキルセットや価値観と照らし合わせ、業務内容、ワークライフバランス、キャリアパスなどを総合的に判断しましょう。

- 焦って決めない: 転職活動が長引くと焦りが出てくるかもしれませんが、安易に妥協して入社を決めてしまうと、早期離職につながりかねません。複数の選択肢を比較検討し、心から納得できる一社が見つかるまで、粘り強く活動を続ける姿勢も大切です。

転職の目的は「内定を獲得すること」ではなく、「入社後に活躍し、満足のいくキャリアを築くこと」です。この最終目標を見失わないことが、失敗しないための最も重要な心構えと言えるでしょう。