社会保険労務士(社労士)は、労働・社会保険に関する法律の専門家として、企業経営に不可欠な「人」に関する課題を解決する国家資格です。難関試験を突破して資格を取得したものの、「本当に活躍できるのだろうか」「独立以外の道はあるのか」「転職は難しいのではないか」といった不安を抱えている方も少なくないでしょう。

確かに、社労士の転職市場は独特の側面を持っており、「難しい」と感じられる場面があるのは事実です。しかし、その一方で、働き方改革や頻繁な法改正といった社会情勢の変化を背景に、社労士の専門知識を求める声は年々高まっています。

この記事では、「社労士の転職は難しい」と言われる理由を深掘りし、その実態と将来性を徹底解説します。さらに、独立開業だけではない多様なキャリアパス、転職先ごとの具体的な仕事内容と年収の目安、そして転職を成功に導くための具体的なポイントまで、網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、社労士としてのあなたの市場価値を正しく理解し、理想のキャリアを築くための具体的な道筋が見えてくるはずです。

目次

社労士の転職が難しいと言われる3つの理由

社労士の転職活動を進める中で、「思ったように求人が見つからない」「想像以上に高いスキルを求められる」といった壁に直面することがあります。なぜ社労士の転職は「難しい」と言われるのでしょうか。その背景には、主に3つの理由が考えられます。これらの理由を正しく理解することが、効果的な転職戦略を立てる第一歩となります。

① 求人数が比較的少ない

社労士の転職が難しいと感じられる最大の理由の一つは、他の専門職と比較して、公開されている求人の総数が限定的であるという点です。例えば、企業の法務部門で活躍する弁護士や、経理・財務部門で必須となる税理士・公認会計士と比較すると、社労士の資格保有者を名指しで募集する求人は少ない傾向にあります。

この背景には、いくつかの要因が絡み合っています。まず、日本の多くの企業、特に中小企業では、人事・労務の専門部署が設置されておらず、総務部や管理部がその役割を兼任しているケースが少なくありません。このような組織体制では、「社労士」という専門職としてではなく、「人事・労務担当者」として募集がかかることが一般的です。そのため、求人サイトで「社労士」というキーワードだけで検索していると、多くの潜在的な転職先を見逃してしまう可能性があります。

また、社労士の独占業務である労働・社会保険の手続き(1号業務)や帳簿作成(2号業務)は、社労士事務所やアウトソーシング企業へ外部委託する企業も増えています。自社内に専門家を抱えるよりも、外部のプロフェッショナルに任せる方がコスト効率が良いと判断される場合があるのです。これにより、一般企業における「勤務社労士」のポストが限定的になる一因となっています。

さらに、社労士事務所自体の数も、税理士事務所や法律事務所に比べると少ないのが現状です。全国社会保険労務士会連合会によると、2024年4月1日時点での登録会員数は約45,000人です(参照:全国社会保険労務士会連合会公式サイト)。これに対し、税理士は約80,000人、弁護士は約45,000人ですが、活動の場の広がり方が異なります。特に、ひとつの事務所あたりの従業員数が少ない小規模な社労士事務所が多く、大規模な法人格を持つ事務所はまだ限られています。そのため、一度に大量の採用を行うケースは稀で、欠員補充や事業拡大に伴う増員が中心となり、求人が常に出ているわけではないのです。

しかし、求人が少ないからといって、需要がないわけでは決してありません。むしろ、非公開求人として転職エージェントが保有している案件や、企業の採用ページでひっそりと募集されている案件も多数存在します。重要なのは、表面的な求人数に一喜一憂せず、自身のキャリアプランに合った転職先を能動的に探しにいく姿勢です。

② 高い専門性が求められる

社労士の業務は、労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法など、多岐にわたる法律知識を駆使する、極めて専門性の高い仕事です。単に資格を持っているというだけでは不十分で、常に最新の法改正情報をキャッチアップし、複雑な事案に対応できる深い知識と応用力が求められます。

例えば、近年でも働き方改革関連法、パワハラ防止法の義務化、男性の育休取得促進を目的とした育児・介護休業法の改正など、企業の人事労務管理に大きな影響を与える法改正が相次いでいます。これらの法改正の内容を正確に理解し、クライアント企業や自社の就業規則、各種規程に適切に反映させ、従業員へ説明するといった一連の業務を遂行するには、高度な専門性が不可欠です。

採用する企業側も、この点を重々承知しています。そのため、特に経験者採用においては、「資格はあるが実務経験はない」という人材よりも、即戦力として活躍できる人材を求める傾向が非常に強いのです。面接の場では、以下のような具体的な経験について問われることがよくあります。

- 複雑な社会保険手続きの経験: 産休・育休、傷病手当金、労災の特別加入など、定型的でない手続きにどのように対応したか。

- 就業規則の作成・改定経験: 法改正に対応した改定だけでなく、企業の経営方針や実態に合わせて、どのような提案を行ったか。

- 労務相談への対応経験: 従業員からのメンタルヘルス不調の相談や、管理職からのハラスメントに関する相談にどう対応し、解決に導いたか。

- 助成金の申請経験: どのような助成金の申請を支援し、いくら受給に繋げたか、その際の計画書作成のポイントは何か。

これらの質問に対して、具体的なエピソードを交えて説得力のある回答ができなければ、高い専門性を持っているとは評価されにくいでしょう。資格取得の過程で得た知識はあくまで土台であり、それを実務でどのように活かしてきたか、あるいはこれからどのように活かしていきたいかを明確に語れなければ、他の候補者との差別化は困難です。この「実務レベルでの高い専門性」が、転職のハードルを上げている一因と言えます。

③ 資格に加えて+αのスキルが必要になる

現代の社労士には、法律の専門知識だけではない、プラスアルファのスキルが強く求められています。手続き業務の多くはIT化やシステム化によって効率化が進んでおり、社労士の価値は、単なる手続き代行者から、企業の経営課題を「人」の側面から解決するコンサルタント、あるいはビジネスパートナーへとシフトしつつあります。 この変化に対応できなければ、転職市場での価値を高めることは難しくなっています。

具体的に求められる+αのスキルとしては、以下のようなものが挙げられます。

- コミュニケーション能力・ヒアリング能力: 経営者からは経営戦略に沿った人事施策の相談を、従業員からはデリケートな労務問題の相談を受けます。相手の役職や立場、知識レベルに合わせて専門用語をかみ砕いて説明したり、相手が本当に抱えている課題や悩みを引き出すヒアリング能力は不可欠です。信頼関係を構築する力が、すべての業務の土台となります。

- コンサルティング能力・提案力: クライアント企業や自社の問題点を分析し、法的なリスクを指摘するだけでなく、その解決策や、より良い組織にするための改善策を具体的に提案する能力が求められます。例えば、「残業時間が多い」という課題に対して、単に「36協定の上限を超えないように」と指導するだけでなく、業務プロセスの見直し、ITツールの導入、人事評価制度との連動など、多角的な視点から改善策を提示できる社労士は高く評価されます。

- 人事制度設計・運用の経験: 企業の成長戦略を実現するためには、それを支える人事制度(等級制度、評価制度、報酬制度)が不可欠です。これらの制度をゼロから設計したり、既存の制度を改定・運用した経験は、非常に強力なアピールポイントになります。特に、一般企業での勤務社労士や、コンサルティングファームへの転職を目指す場合には、必須のスキルとも言えるでしょう。

- マネジメント経験: チームリーダーや管理職として、部下の育成や業務管理を行った経験も価値が高いスキルです。特に、社労士事務所や法人のマネージャー候補、あるいは一般企業の労務課長などのポジションでは、専門知識に加えてチームを率いる能力が求められます。

これらのスキルは、一朝一夕で身につくものではありません。日々の業務の中で、常に問題意識を持ち、付加価値の高いサービスを提供しようと努力を続けることで、少しずつ養われていくものです。資格という「点」だけでなく、これらのスキルと経験を掛け合わせることで、自身の市場価値を「面」へと広げていくことが、厳しい転職市場を勝ち抜く鍵となるのです。

社労士の転職市場の現状と将来性

「社労士の転職は難しい」と言われる理由を見てきましたが、それはあくまで一面的な見方に過ぎません。むしろ、現代の日本社会が抱える構造的な課題は、社労士の専門性をこれまで以上に必要としており、その需要は今後も拡大していくと予測されます。ここでは、社労士の転職市場のリアルな現状と、その明るい将来性について解説します。

働き方改革や法改正で需要は高まっている

結論から言えば、社労士の専門性に対する社会的な需要は、かつてないほど高まっています。 その最大の推進力となっているのが、「働き方改革」に代表される一連の労働関連法の改正と、それに伴う企業側の対応の必要性です。

2019年4月から順次施行された「働き方改革関連法」は、日本企業の人事労務管理に大きな変革を迫りました。

- 時間外労働の上限規制: 罰則付きの上限が設けられ、長時間労働の是正が待ったなしの課題となりました。勤怠管理の徹底や、業務効率化による生産性向上が急務となっています。

- 年次有給休暇の取得義務化: 年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、年5日の取得が義務付けられました。計画的な付与や、取得しやすい職場風土の醸成が求められます。

- 同一労働同一賃金: 正社員と非正規雇用労働者(パートタイム、有期雇用、派遣)との間の不合理な待遇差を解消することが求められます。自社の賃金体系や福利厚生制度が法に適合しているか、総点検が必要となりました。

これらの法改正に対応するためには、就業規則の見直し、36協定の再締結、賃金規程の改定など、専門的な知識が不可欠です。しかし、多くの中小企業には、これらの複雑な業務を適切に処理できる専門家が社内にいません。その結果、専門家である社労士にアドバイスや実務を依頼するケースが急増しているのです。

働き方改革だけではありません。近年の社会情勢の変化も、社労士の活躍の場を広げています。

- ハラスメント対策の強化: パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)により、企業には相談窓口の設置や研修の実施などの措置が義務化されました。ハラスメント問題は企業のレピュテーションリスクに直結するため、未然防止策や発生時の適切な対応において、社労士のコンサルティングが重要視されています。

- 育児・介護休業法の改正: 男性の育休取得を促進する「産後パパ育休」の創設や、育休中の社会保険料免除要件の見直しなど、頻繁な法改正が行われています。従業員が安心して制度を利用できる環境を整備するため、正確な情報提供や社内規程の整備が求められます。

- 多様な働き方の普及: テレワークやフレックスタイム制、副業・兼業など、働き方が多様化する中で、新たな労務管理の課題が生まれています。例えば、テレワークにおける労働時間の把握、コミュニケーション不足によるメンタルヘルス不調、副業・兼業者の労働時間の通算など、従来の枠組みでは対応しきれない問題に、社労士の専門的知見が必要とされています。

- メンタルヘルス対策の重要性: ストレスチェック制度の義務化に加え、従業員の心の健康を維持し、生産性を高める「健康経営」への注目が高まっています。社労士は、産業医や保健師と連携し、休職・復職支援プログラムの構築や、働きやすい職場環境づくりを主導する役割を担います。

このように、現代の企業経営において、人事労務に関する課題はますます複雑化・高度化しています。これらの課題に的確に対応できない企業は、法令違反のリスクを抱えるだけでなく、人材の採用・定着も困難になります。「人」に関する専門家である社労士は、もはや単なる手続き代行者ではなく、企業の持続的成長を支える戦略的パートナーとして、その存在価値を高めているのです。

求人数が限定的に見えるのは、こうした高度なニーズに応えられる社労士の絶対数がまだ不足していることの裏返しでもあります。法改正への対応、人事コンサルティング、組織開発といった付加価値の高いサービスを提供できるスキルを身につければ、転職市場において引く手あまたの存在となることは間違いないでしょう。社労士の将来は、非常に明るいと言えます。

【独立以外】社労士の主な転職先6選

社労士のキャリアパスと聞くと、「独立開業」をイメージする方が多いかもしれません。しかし、実際にはその活躍の場は多岐にわたります。資格を活かして安定した組織で専門性を追求したい、あるいは事業会社の当事者として経営に貢献したいと考える方にとって、独立以外の選択肢は非常に魅力的です。ここでは、社労士の主な転職先を6つに分類し、それぞれの特徴を解説します。

① 社労士事務所・社会保険労務士法人

社労士事務所・法人は、資格取得後の最もスタンダードな転職先と言えるでしょう。社労士の独占業務である1号業務(手続き代行)と2号業務(帳簿作成)をメインに、3号業務(労務コンサルティング)まで、社労士業務のすべてを経験できるのが最大の魅力です。

事務所の規模によって、働き方や経験できる業務内容が大きく異なります。

- 小規模な個人事務所: 所長との距離が近く、経営に近い視点を学びやすいのが特徴です。クライアント一人ひとりと密接に関わり、担当企業の給与計算から社会保険手続き、労務相談まで一気通貫で担当することが多く、幅広い実務経験を短期間で積むことができます。一方で、教育制度が整っていない場合もあり、自ら学ぶ姿勢が求められます。

- 中規模〜大規模な社労士法人: 業務が分業化・専門化されている傾向があります。例えば、「手続き部門」「給与計算部門」「コンサルティング部門」「助成金部門」のようにチームが分かれており、特定の分野のスペシャリストを目指しやすい環境です。大手企業をクライアントに持つことも多く、複雑で大規模な案件に携わるチャンスもあります。研修制度や福利厚生が充実している点も魅力です。

社労士事務所・法人で働くことは、将来的な独立開業を見据えている方にとって、実務経験とノウハウを蓄積するための最適なステップとなります。また、独立は考えていなくても、専門性をとことん追求したいという方にとっても、非常にやりがいのある職場と言えるでしょう。

② 一般企業の人事・労務部

「勤務社労士」として、一般企業の人事・労務部で活躍する道も、人気のキャリアパスの一つです。社労士事務所が外部の専門家としてクライアントに関わるのに対し、勤務社労士は事業の当事者として、自社の「人」に関する課題に直接向き合うことになります。

主な業務内容は、給与計算、社会保険手続き、勤怠管理といった日常的な労務管理から、就業規則の改定、人事評価制度の企画・運用、採用活動、教育研修、労使交渉、従業員のメンタルヘルスケアまで、非常に多岐にわたります。

一般企業で働くメリットは、以下のような点が挙げられます。

- 経営に近い視点: 人事戦略は経営戦略と密接に結びついています。自社の事業内容や経営方針を深く理解した上で、それを実現するための人事制度を企画・実行できるのは、勤務社労士ならではの醍醐味です。

- 当事者意識と手応え: 自分が立案した制度や施策が、従業員の働きがいや会社の成長に直接繋がる様子を間近で見ることができます。その手応えは、大きなやりがいとなるでしょう。

- 安定した労働環境: 一般的に、福利厚生が充実しており、ワークライフバランスを保ちやすい傾向があります。

特に、企業の成長フェーズや業界によって、求められる役割は異なります。IPO(新規株式公開)を目指すベンチャー企業であれば労務管理体制の構築、成熟した大企業であればグローバル人事やダイバーシティ推進など、挑戦できるフィールドは様々です。

③ コンサルティングファーム

より上流の、戦略的な人事課題に取り組みたいという意欲のある方には、人事・組織系のコンサルティングファームも有力な選択肢です。社労士の法律知識をベースに、経営コンサルタントとして企業の組織変革を支援する役割を担います。

コンサルティングファームでの業務は、プロジェクト単位で進められることがほとんどです。

- 人事制度設計・改革: M&A後の人事制度統合、グローバル共通の等級制度の導入、企業のビジョンと連動した評価・報酬制度の構築など、経営課題に直結する大規模なプロジェクトに携わります。

- 組織開発・人材育成: 企業の理念浸透、リーダーシップ開発、組織風土の改革、サクセッションプラン(後継者育成計画)の策定などを支援します。

- M&Aにおける人事デューデリジェンス: 買収対象企業の人事・労務リスクを洗い出し、買収後のPMI(経営統合)を円滑に進めるためのサポートを行います。

高い論理的思考力、課題解決能力、プレゼンテーション能力が求められ、業務はハードですが、その分、得られる経験と報酬は非常に大きいものがあります。社労士資格を持つコンサルタントは、法的な裏付けに基づいた精度の高い提案ができるため、市場価値が非常に高い存在です。

④ 会計事務所・税理士法人

会計事務所や税理士法人も、社労士の転職先として有力な候補の一つです。多くの中小企業は、税務顧問として税理士と契約しており、その流れで労務に関する相談も受けるケースが少なくありません。そのため、税務と労務のワンストップサービスを提供し、顧客満足度を高めることを目的に、社内に社労士を置く事務所が増えています。

会計事務所・税理士法人内の社労士部門では、主に顧問先である中小企業の給与計算や社会保険手続き、助成金申請代行といった業務が中心となります。クライアントの多くが中小企業であるため、経営者と直接コミュニケーションを取りながら、幅広い相談に対応する機会が多いのが特徴です。

税理士や公認会計士といった他士業の専門家と日常的に連携しながら仕事を進めるため、労務だけでなく、税務や会計に関する知識も自然と身につきます。企業の経営を「カネ」と「ヒト」の両面からサポートできるスキルは、自身のキャリアにとって大きな強みとなるでしょう。

⑤ アウトソーシング企業

給与計算や社会保険手続きといった定型的な業務を、専門企業として請け負うBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)企業も、社労士の知識を活かせる職場です。これらの企業では、数百社、数千人規模の給与計算や手続きを、正確かつ効率的に処理するノウハウが蓄積されています。

ここでの社労士の役割は、個別の手続きを行うオペレーターとしてだけでなく、業務プロセスの標準化・効率化を推進する管理者、法改正に対応したシステム要件を定義する専門家、クライアント企業への導入コンサルタントなど、多岐にわたります。

大量のデータを扱い、業務をシステムで管理するため、ITリテラシーや業務改善スキルを磨くことができます。また、様々な業種・規模の企業の給与体系や労務管理に触れることができるため、幅広い知識が身につく点も魅力です。効率化や仕組み化に興味がある方にとっては、非常にフィットする環境と言えるでしょう。

⑥ 金融機関

銀行、証券会社、保険会社といった金融機関でも、社労士の専門知識が求められる場面があります。これは少し意外に思われるかもしれませんが、非常に専門性の高いキャリアパスの一つです。

- 銀行・信託銀行: 富裕層向けのプライベートバンキング部門や、法人向けの事業承継コンサルティング部門で、顧客企業の退職金制度や年金制度に関するアドバイスを行います。事業承継においては、後継者へのスムーズな移行に伴う労務リスクの洗い出しなども重要な業務です。

- 証券会社: 確定拠出年金(DC)の導入支援や、従業員持株会の設計・運用に関するコンサルティングなどを行います。

- 生命保険会社: 法人向けの保険商品を提案する際に、役員退職慰労金規程の整備や、福利厚生制度としての保険活用など、労務と関連付けたコンサルティングを行うことがあります。

これらの職場では、社労士としての専門知識に加えて、金融商品に関する知識も必要とされます。ニッチな分野ではありますが、他者と差別化できるユニークなキャリアを築きたい方にとっては、挑戦する価値のあるフィールドです。

【転職先別】社労士の仕事内容と年収の目安

社労士のキャリアを考える上で、転職先ごとの具体的な仕事内容と、それに見合った年収水準を把握することは非常に重要です。ここでは、主要な転職先である「社労士事務所・法人」「一般企業」「コンサルティングファーム」「会計事務所・税理士法人」を取り上げ、それぞれのリアルな実態を、分かりやすく表にまとめて比較・解説します。

| 転職先 | 主な仕事内容 | 年収目安(経験者) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 社労士事務所・法人 | ・1号・2号業務(手続き、給与計算) ・3号業務(就業規則作成、労務相談) ・助成金申請支援 |

500万円~800万円 | 専門性を深められる。事務所の規模や特化分野(医療、ITなど)で働き方や給与が多様。独立志向の人も多い。 |

| 一般企業(人事・労務) | ・自社の労務管理全般 ・人事制度(評価・報酬)の企画・運用 ・採用、教育研修、組織開発 |

500万円~900万円 | 当事者として経営に関与できる。企業の規模や業界、役職(担当者/管理職)で年収が大きく変動。福利厚生が充実。 |

| コンサルティングファーム | ・人事制度設計、M&A関連 ・組織開発、人材育成戦略 ・経営課題解決のための提案 |

600万円~1,200万円以上 | 高度な課題解決能力が求められる。年収水準が高いが、成果主義の傾向が強く、業務はハード。 |

| 会計事務所・税理士法人 | ・顧問先の給与計算、社会保険手続き ・助成金申請支援 ・中小企業の労務相談対応 |

450万円~700万円 | 中小企業の支援が中心。税務と連携したワンストップサービスを提供。安定した環境で働けることが多い。 |

※上記の年収はあくまで一般的な目安であり、個人の経験、スキル、勤務地、企業の規模などによって変動します。

社労士事務所・法人の場合

仕事内容:

社労士事務所・法人は、社労士業務の根幹をなす1号業務(労働・社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行)と2号業務(労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成)を実務として経験できる最も代表的な職場です。具体的には、クライアント企業の従業員の入退社に伴う社会保険・雇用保険の資格取得・喪失手続き、労働保険の年度更新、算定基礎届の作成・提出、給与計算などが日常業務の中心となります。

これらに加え、事務所の規模や方針によっては、3号業務であるコンサルティング業務の比重が高まります。就業規則や各種規程の作成・改定、人事評価制度の構築支援、労務トラブルに関する相談対応、助成金の提案・申請代行など、より付加価値の高いサービスを提供します。大手法人では、IPO支援やM&Aにおける労務デューデリジェンスといった高度な案件に携わる機会もあります。

年収の目安:

年収は、個人の経験やスキル、事務所の規模や収益性によって大きく左右されます。

- 実務未経験者・アシスタント: 350万円〜450万円程度からのスタートが一般的です。まずは定型的な手続き業務を正確にこなすことから始め、徐々に担当クライアントを持つようになります。

- 実務経験者(3年〜5年程度): 500万円〜800万円がボリュームゾーンです。複数のクライアントを担当し、給与計算から一通りの手続き、基本的な労務相談まで自己完結できるレベルが求められます。

- 管理職・パートナー候補: 800万円以上の年収も十分に可能です。チームマネジメントや新規クライアントの開拓、高難易度のコンサルティング案件を担う役割が期待され、年収1,000万円を超えるケースも珍しくありません。

特徴:

専門性をとことん追求できる環境であり、将来の独立開業を目指す方にとっては最適な経験を積める場所です。近年は、医療・介護、IT、建設業など、特定の業界に特化して強みを持つ事務所も増えており、自身の興味やキャリアプランに合った事務所を選ぶことが重要です。

一般企業の人事・労務部の場合

仕事内容:

一般企業で働く「勤務社労士」は、社外の専門家ではなく、組織の内部から人事・労務を支える役割を担います。業務範囲は非常に広く、自社の従業員に関するあらゆる「人」の事柄に関わります。

日々の業務としては、自社の給与計算、社会保険手続き、勤怠管理、入退社手続き、安全衛生管理などが挙げられます。これらに加え、より戦略的なミッションも担います。例えば、法改正に対応した就業規則の改定、企業の成長戦略に合わせた人事評価制度や報酬制度の企画・導入、従業員のエンゲージメントを高めるための福利厚生制度の立案、採用計画の策定と実行、新入社員や管理職向けの研修プログラムの開発などです。また、労働組合との交渉や、従業員からのハラスメント相談、メンタルヘルス不調者への対応など、デリケートな問題に対処する場面も少なくありません。

年収の目安:

勤務先の企業の規模(大企業か中小企業か)、業界(金融、IT、メーカーなど)、そして本人の役職によって年収は大きく異なります。

- 担当者クラス: 450万円〜700万円程度。まずは担当者として、労務管理の実務を正確に遂行する能力が求められます。

- 主任・係長クラス: 500万円〜900万円が目安となります。実務のエキスパートとして後輩の指導にあたったり、制度改定などのプロジェクトで中心的な役割を担います。

- 課長・部長クラス(管理職): 800万円〜1,200万円以上。人事・労務部門の責任者として、経営陣と連携しながら人事戦略を策定・実行する立場となり、高いマネジメント能力が求められます。

特徴:

自分が企画した制度が会社や従業員に与える影響をダイレクトに感じられる点が、大きなやりがいです。福利厚生が手厚く、ワークライフバランスを保ちやすい企業が多いのも魅力の一つ。一方で、社労士業務以外の幅広い人事業務(採用、教育など)も担当することが多いため、ジェネラリストとしてのキャリアを歩むことになります。

コンサルティングファームの場合

仕事内容:

コンサルティングファームにおける社労士資格保有者の役割は、法律の専門家という立場を超え、クライアント企業の経営課題を「人事・組織」の側面から解決する戦略パートナーです。業務はプロジェクトベースで進行し、数ヶ月から1年以上にわたる大規模な案件に携わります。

具体的なプロジェクトとしては、M&Aに伴う人事制度の統合(PMI)、グローバル展開を見据えた役員報酬制度や等級制度の設計、企業のビジョンを体現する人事評価制度の再構築、次世代リーダーを育成するためのサクセッションプランの策定、組織風土改革のためのエンゲージメントサーベイの実施と分析・施策提言など、極めて高度で戦略的なものが中心です。社労士の法律知識は、これらの制度設計が法的に問題ないか、労務リスクを内包していないかを確認するための、いわば「守り」の基盤として活かされます。

年収の目安:

他の転職先と比較して、年収水準は最も高い傾向にあります。ただし、成果主義が徹底されており、個人のパフォーマンスによって報酬は大きく変動します。

- コンサルタント・アナリスト: 600万円〜1,200万円以上。入社時の経験やスキルによってスタート給与が異なります。厳しい環境で自己成長を続け、高い成果を出すことが求められます。

- マネージャー以上: 1,200万円〜2,000万円以上。プロジェクト全体の責任者として、クライアントとの関係構築、チームマネジメント、デリバリーの品質管理など、全方位的な能力が求められます。

特徴:

知的好奇心が旺盛で、複雑な問題を解き明かすことにやりがいを感じる人に向いています。常に最新の経営理論や他社事例を学び、論理的思考力やプレゼンテーション能力を磨き続ける必要があります。業務は非常にハードですが、若いうちから経営層と対等に議論する経験を積むことができ、キャリアの市場価値を飛躍的に高めることが可能です。

会計事務所・税理士法人の場合

仕事内容:

会計事務所や税理士法人に所属する社労士は、主に顧問先である中小企業に対して、労務サービスを提供します。税理士が「カネ」の側面から経営をサポートするのに対し、社労士は「ヒト」の側面からサポートし、両輪でクライアントの成長を支えます。

業務の中心は、クライアント企業の給与計算代行と、それに伴う社会保険・雇用保険の手続き代行です。多くの中小企業では、これらの業務をアウトソースすることで本業に集中したいというニーズが高く、安定した業務量が見込めます。また、キャリアアップ助成金や人材開発支援助成金など、クライアントが活用できる助成金の提案・申請支援も重要な業務の一つです。これらに加え、就業規則の作成や労務相談など、基本的なコンサルティング業務も行います。

年収の目安:

年収水準は、社労士事務所・法人と同等か、やや低い傾向が見られます。

- 経験者: 450万円〜700万円が一般的なレンジです。複数のクライアントを安定的に担当し、信頼関係を築くことが評価に繋がります。

- 部門責任者など: 700万円以上。社労士部門を立ち上げたり、部門のマネジメントを任されるようになると、より高い年収が期待できます。

特徴:

税理士や公認会計士といった他士業の専門家と日常的に連携するため、労務だけでなく、税務や会計の知識も自然と身につきます。中小企業の経営者と直接対話し、身近な相談相手として頼りにされることにやりがいを感じる人に向いています。比較的、ワークライフバランスが取りやすい職場が多いのも特徴です。

社労士の転職で有利になる経験・スキル

社労士の転職市場では、資格を持っていることはスタートラインに過ぎません。採用担当者は、資格に加えてどのような実務経験やポータブルスキルを持っているかを重視します。ここでは、転職活動において強力なアピールポイントとなる5つの経験・スキルを具体的に解説します。これらの要素を自身の職務経歴書や面接で効果的に伝えることが、転職成功の鍵となります。

労務関連の実務経験

労務関連の実務経験は、社労士の転職において最も重要視される要素です。特に、社労士の独占業務である1号・2号業務に関する経験は、即戦力性をアピールする上で欠かせません。採用担当者は、あなたがどれだけの実務を、どのようなレベルでこなせるのかを知りたがっています。

給与計算や社会保険手続きの経験

給与計算と社会保険手続きは、人事労務の基本中の基本です。この経験が豊富であることは、安定した業務遂行能力の証明となります。アピールする際には、単に「経験があります」と述べるだけでなく、具体的な規模や内容を数字で示すことが重要です。

- 給与計算: 「従業員〇〇名規模の企業の月次給与計算を〇年間担当していました。フレックスタイム制や変形労働時間制など、多様な勤務形態に対応した経験があります」といったように、担当人数や企業の特性を具体的に伝えましょう。給与計算ソフト(弥生給与、給与奉行、freee人事労務など)の使用経験もアピール材料になります。

- 社会保険手続き: 「年間約〇〇件の入退社手続きを担当していました。特に、育児休業給付金や傷病手当金、労災の休業補償給付など、複雑な申請手続きにも多数対応した経験があります」というように、対応件数や難易度の高い事例を挙げることで、専門性の高さをアピールできます。電子申請(e-Gov)の利用経験も、業務効率化への意識を示す上で有効です。

これらの基礎的な業務経験に加えて、就業規則の作成・改定、36協定の届出、助成金の申請、労務相談への対応といった、より専門的な業務経験があれば、さらに評価は高まります。どのような課題に対して、どのような提案や対応を行い、どのような結果に繋がったのか、ストーリー立てて説明できるように準備しておきましょう。

マネジメント経験

30代後半から40代以降のキャリアアップ転職を目指す場合や、社労士事務所・法人の管理職ポジション、一般企業の労務課長などの求人に応募する際には、プレイングマネージャーとしての能力、すなわちマネジメント経験が強く求められます。

マネジメント経験とは、単に役職に就いていたという事実だけではありません。具体的にどのような役割を果たしてきたかが重要です。

- チームマネジメント: 「〇名のチームリーダーとして、メンバーの業務進捗管理、タスクの割り振り、目標設定と評価を行いました。定期的な1on1ミーティングを通じてメンバーの育成に努め、チーム全体の生産性を前年比〇%向上させました」

- 後輩指導・育成: 「新人・若手社員のOJT担当として、独自の研修プログラムを作成し、指導にあたりました。その結果、担当した3名全員が半年で独り立ちし、主要なクライアントを担当できるようになりました」

- プロジェクトマネジメント: 「法改正対応プロジェクトのリーダーとして、関連部署との調整、スケジュール管理、課題解決を主導し、期限内に全社の就業規則改定を完了させました」

このように、チームの規模、具体的な役割、そして成果を客観的な事実や数字で示すことで、あなたのマネジメント能力に対する説得力は格段に増します。専門知識を持つだけでなく、組織を動かし、人を育てることができる人材は、どの組織においても高く評価されます。

コミュニケーション能力

社労士は、法律や数字を扱う専門職であると同時に、徹頭徹尾「人」と関わる仕事です。そのため、円滑な人間関係を構築し、相手の意図を正確に汲み取り、こちらの考えを分かりやすく伝えるコミュニケーション能力が不可欠です。

社労士が対話する相手は非常に多岐にわたります。

- 経営者: 経営課題や人事戦略について、専門用語を避け、経営的な視点を持って分かりやすく説明・提案する能力。

- 従業員: デリケートな労務問題(ハラスメント、メンタルヘルスなど)の相談に対し、安心して話せる雰囲気を作り、親身に耳を傾ける傾聴力。

- 行政機関(労働基準監督署、ハローワークなど): 調査や手続きにおいて、要点を的確に伝え、円滑に交渉を進める能力。

- 他部署の担当者: 人事施策の実行にあたり、関連部署の協力を得るための調整・折衝能力。

面接では、「コミュニケーション能力には自信があります」と言うだけでは不十分です。「クライアントの経営者から『他社では無理だと言われた助成金だったが、あなたの丁寧なヒアリングと提案のおかげで受給できた』と感謝された経験」や、「難しい労使交渉において、双方の意見を粘り強く調整し、合意形成に導いた経験」など、具体的なエピソードを交えて語ることで、あなたのコミュニケーション能力の高さを証明しましょう。

PCスキル(Excel・Wordなど)

現代の社労士業務において、基本的なPCスキルは必須です。特に、ExcelとWordを使いこなす能力は、業務の正確性と効率性を大きく左右します。

- Excel: 給与計算、勤怠データ集計、人員構成の分析など、あらゆる場面で活用されます。単純な四則演算だけでなく、VLOOKUP関数やIF関数、SUMIF関数といった基本的な関数を使いこなせることは最低条件です。さらに、大量のデータを効率的に集計・分析できるピボットテーブルや、定型的な作業を自動化するマクロ(VBA)の知識・経験があれば、生産性の高い人材として高く評価されます。

- Word: 就業規則や雇用契約書、各種通知書など、正確性が求められる文書作成に使用します。誤字脱字がないことはもちろん、インデントやタブを適切に使った見やすいレイアウトを作成できる能力や、複数の宛先に一括で文書を作成できる差込印刷機能を使えることも、業務効率化の観点から評価されるポイントです。

これらに加え、PowerPointでのプレゼンテーション資料作成スキルや、各種人事労務管理システム(SmartHR、freee人事労務、KING OF TIMEなど)の使用経験も、強力なアピール材料となります。

英語力

グローバル化が進む現代において、英語力は、社労士としてのキャリアの幅を大きく広げる武器となります。特に、以下のような企業・事務所では、英語力が必須または歓迎スキルとなるケースが増えています。

- 外資系企業: 本国の親会社へのレポーティング、外国人従業員の労務管理、英文の就業規則や雇用契約書の作成・レビューなど、英語を使用する場面が日常的にあります。

- 日系グローバル企業: 海外拠点の人事労務管理のサポート、海外赴任者の規程作成、外国人材の受け入れ対応などで英語力が必要とされます。

- 渉外案件を扱う社労士事務所: 外資系企業のクライアントを担当する場合、英語でのコミュニケーションや文書作成が求められます。

具体的な英語力のレベルとしては、ビジネスレベルの読み書き(メール、契約書など)ができることが一つの目安となります。TOEICのスコアで言えば、730点以上、できれば860点以上あると、英語力を強みとして十分にアピールできるでしょう。英語力を持つ社労士は希少価値が高く、他の候補者との明確な差別化を図ることができ、より良い条件での転職に繋がる可能性が高まります。

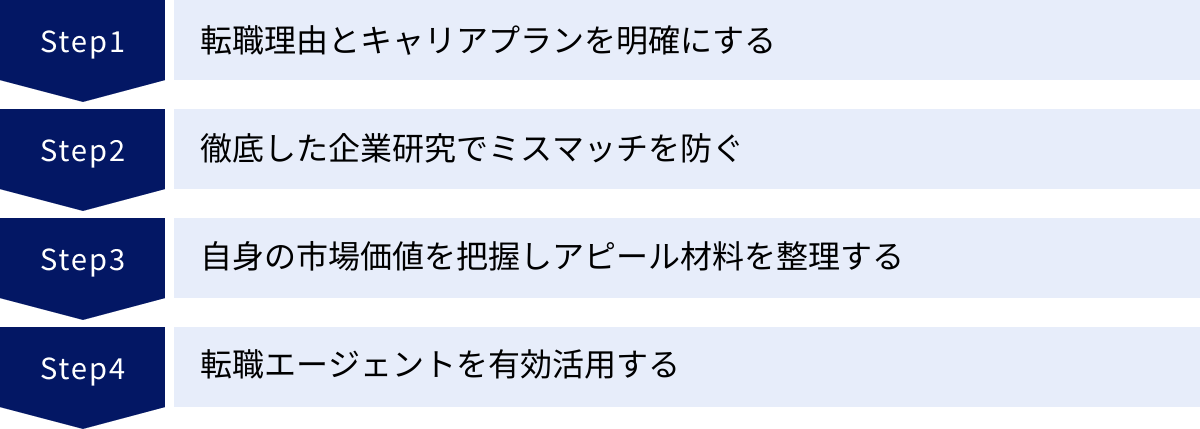

社労士の転職を成功させる4つのポイント

社労士の転職市場は専門性が高く、独自の対策が求められます。単に求人に応募するだけでは、理想のキャリアを実現することは難しいでしょう。ここでは、転職活動を戦略的に進め、成功確率を最大限に高めるための4つの重要なポイントを解説します。

① 転職理由とキャリアプランを明確にする

転職活動を始める前に、まず立ち止まって自問自答すべき最も重要な問い、それが「なぜ転職したいのか」そして「転職して何を実現したいのか」です。この自己分析が曖昧なままでは、転職活動の軸がぶれてしまい、ミスマッチな企業を選んでしまったり、面接で説得力のあるアピールができなかったりします。

転職理由の明確化(Why)

「今の職場に不満があるから」というネガティブな理由だけでなく、それをポジティブな動機に転換することが重要です。

- (NG例)「給与が低いから」「残業が多いから」「人間関係が悪いから」

- (OK例)「より専門性の高いコンサルティング業務に挑戦し、正当な評価を得られる環境で働きたい」「業務効率化が進んだ職場で、より戦略的な業務に時間を使い、ワークライフバランスを向上させたい」「チームで協力し合える風土のなかで、組織全体の成長に貢献したい」

このように、現状の課題を客観的に分析し、それを解決するための「転職」という手段を前向きに位置づけることで、採用担当者にも成長意欲のあるポジティブな印象を与えることができます。

キャリアプランの明確化(What & How)

次に、転職を通じてどのような社労士になりたいのか、そのためにどのような経験を積みたいのか、具体的なキャリアプランを描きます。

- 短期的な目標(1〜3年後): 転職先でどのようなスキルを習得し、どのような役割を担いたいか。(例:「まずはIPO準備企業の労務体制構築の経験を積み、労務デューデリジェンスの実務能力を身につけたい」)

- 中期的な目標(5〜10年後): どのようなポジションに就き、どのような専門性を確立したいか。(例:「人事制度設計のスペシャリストとして、管理職となり、チームを率いて企業の成長に貢献したい」「特定業界(例:医療・介護)に特化したコンサルタントとして、業界の第一人者になりたい」)

- 長期的なビジョン: 最終的にどのようなキャリアを実現したいか。(例:「企業のCHRO(最高人事責任者)を目指したい」「独立開業して、地域の中小企業を支えたい」)

このキャリアプランが明確であればあるほど、応募する企業選びの基準が明確になり、面接でも「なぜこの会社でなければならないのか」を論理的に説明できるようになります。

② 徹底した企業研究でミスマッチを防ぐ

応募したい企業が見つかったら、その企業について徹底的にリサーチすることが、入社後の「こんなはずじゃなかった」というミスマッチを防ぐ上で極めて重要です。求人票に書かれている情報だけを鵜呑みにせず、多角的な視点から情報を集めましょう。

リサーチすべき項目:

- 事業内容・経営方針: どのような事業を展開し、どのような経営理念やビジョンを掲げているのか。企業の公式サイトの「会社概要」「IR情報(上場企業の場合)」「代表メッセージ」などを熟読します。

- 組織体制・社風: 応募する部署(人事部や社労士法人)の人数や構成、平均年齢はどうか。社内の雰囲気はどのような感じか。企業の採用サイトにある社員インタビューや、SNS(XやLinkedInなど)での社員の発信、口コミサイトなども参考にします。ただし、口コミサイトの情報は個人の主観が強いため、あくまで参考程度に留めましょう。

- 社労士に求める役割: 求人票の「仕事内容」や「求める人物像」を読み解き、その企業が社労士に何を期待しているのかを深く理解します。手続き業務の正確性を求めているのか、コンサルティング能力を求めているのか、マネジメント能力を求めているのか、その比重を見極めることが重要です。

- 社労士事務所・法人の場合: 得意とする業種や業務(コンサルティング重視か、手続き重視か)、使用しているITツール、所長の考え方やビジョンなども重要なチェックポイントです。

企業研究は、面接対策にも直結します。「当社の事業について、どのような点に魅力を感じましたか」「当社の労務管理において、どのような課題があると思いますか」といった質問に、自分の言葉で深く答えられるよう、しっかりと準備しておくことが、入社意欲の高さを示すことに繋がります。

③ 自身の市場価値を把握しアピール材料を整理する

転職市場において、あなたは「商品」です。採用担当者という「顧客」に、あなたという商品を「買いたい」と思わせるためには、自身の強み(セールスポイント)を客観的に把握し、それを裏付ける具体的な実績(エビデンス)を整理しておく必要があります。

職務経歴の棚卸し:

まずは、これまでのキャリアを時系列で書き出し、どのような業務に携わり、どのようなスキルを身につけてきたかを詳細に洗い出します。

- 業務内容: 担当した業務を具体的に書き出す。(例:給与計算、社会保険手続き、就業規則作成、労務相談対応、採用面接など)

- 役割・役職: チーム内での役割(リーダー、メンバーなど)や役職を明記する。

- 実績・成果: 業務を通じて達成したことを、できるだけ定量的に(数字で)表現する。

- (Before)業務効率化に貢献した。

- (After)Excelマクロを導入し、月次レポート作成時間を月20時間から5時間に短縮した。(75%の工数削減)

- (Before)助成金の申請を支援した。

- (After)キャリアアップ助成金を提案・申請し、クライアント企業が300万円を受給するのに貢献した。

- (Before)就業規則を改定した。

- (After)テレワーク規程を新設し、従業員アンケートで満足度が30%向上、離職率が前年比5%低下した。

アピール材料の整理:

洗い出した職務経歴の中から、応募先企業が求める人物像に合致する経験やスキルをピックアップし、職務経歴書や面接で効果的にアピールできるように準備します。この際、自己PRのフレームワークである「STARメソッド」を活用すると、論理的で分かりやすい説明ができます。

- S (Situation): どのような状況でしたか?

- T (Task): どのような課題や目標がありましたか?

- A (Action): それに対して、あなたは具体的にどう行動しましたか?

- R (Result): その結果、どのような成果が出ましたか?

このフレームワークに沿って複数のエピソードを用意しておくことで、面接でのあらゆる質問に、自信を持って具体的に答えられるようになります。

④ 転職エージェントを有効活用する

特に社労士のような専門職の転職活動において、転職エージェントは非常に強力なパートナーとなります。自力で活動するよりも、はるかに効率的かつ効果的に転職を進めることができます。

転職エージェントを利用する主なメリット:

- 非公開求人の紹介: Webサイトなどには公開されていない、好条件の「非公開求人」や「独占求人」を紹介してもらえる可能性があります。社労士の求人は、一般に公開されずに水面下で採用活動が進むケースも少なくありません。

- 専門的なアドバイス: 社労士の転職市場に精通したキャリアアドバイザーから、職務経歴書の添削や面接対策、キャリアプランに関する客観的なアドバイスを受けられます。自分の市場価値を正しく把握する上でも役立ちます。

- 企業との橋渡し: 応募企業との面接日程の調整や、聞きにくい質問(詳細な業務内容、残業時間、給与など)の確認、さらには内定後の年収交渉まで代行してくれます。これにより、あなたは企業研究や面接対策といった本質的な活動に集中できます。

- 内部情報の提供: エージェントは、担当企業の人事担当者と密にコミュニケーションを取っているため、求人票だけでは分からない企業の社風や組織文化、求める人物像の裏側など、リアルな内部情報を提供してくれることがあります。

重要なのは、「士業」や「管理部門」に特化した専門性の高い転職エージェントを選ぶことです。幅広い職種を扱う総合型エージェントよりも、業界知識が豊富なアドバイザーが在籍している特化型エージェントの方が、より質の高いサポートを期待できます。複数のエージェントに登録し、自分と相性の良いアドバイザーを見つけることも成功のポイントです。

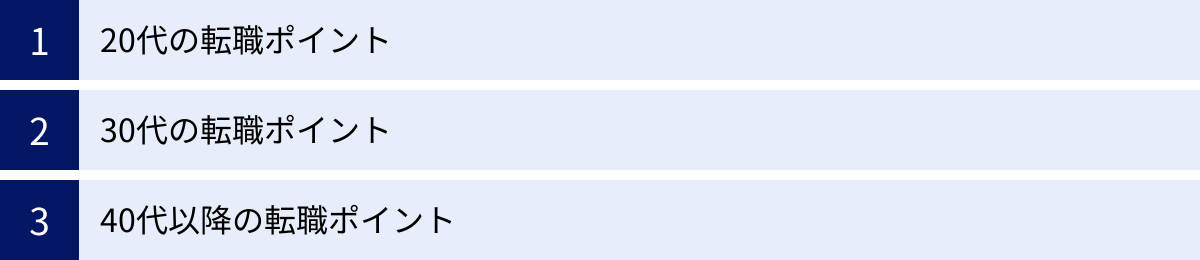

【年代別】社労士の転職を成功させるコツ

社労士の転職では、年齢によって企業から期待される役割や評価されるポイントが異なります。自身のキャリアステージを正しく認識し、それに合わせた戦略を立てることが、転職成功の確率を高めます。ここでは、20代、30代、40代以降の年代別に、転職を成功させるためのコツを解説します。

20代の転職ポイント

20代の社労士、あるいは社労士を目指す方の転職市場における最大の武器は、「ポテンシャル」と「学習意欲」です。実務経験が浅い、あるいは未経験であっても、将来性を見込んで採用される「ポテンシャル採用」のチャンスが最も多い年代です。

アピールすべきポイント:

- 高い学習意欲と熱意: 実務経験が不足している分、それを補って余りあるほどの学習意欲をアピールすることが重要です。「社労士資格の勉強を通じて、〇〇という分野に特に興味を持ち、現在も△△という書籍を読んで自己研鑽に励んでいます」といったように、具体的な行動を示すことで熱意を伝えましょう。

- 素直さと柔軟性: 20代には、新しい知識や組織のやり方を素直に吸収する姿勢が求められます。「前職ではこうだった」という固執した考えではなく、新しい環境に柔軟に適応し、積極的に業務を覚えていくスポンジのような吸収力をアピールします。

- 基礎的なビジネススキル: 人事・労務の専門知識だけでなく、ビジネスマナーやPCスキル(Excel, Word, PowerPoint)、コミュニケーション能力といった社会人としての基礎体力がしっかりしていることを示すことも大切です。

- 体力と行動力: 若さを活かしたフットワークの軽さや、多少の困難にもめげずに業務に取り組む姿勢も評価されます。

転職活動のコツ:

- 未経験者歓迎の求人を狙う: 教育体制が整っている社労士法人や、アシスタント業務からスタートできる一般企業の求人を積極的に探しましょう。最初は給与や待遇が理想通りでなくても、「実務経験を積む」ことを最優先に考えるのが得策です。

- 多様なキャリアの可能性を探る: 20代はキャリアの方向性を固める時期です。特定の分野に絞りすぎず、社労士事務所、一般企業、アウトソーシング企業など、様々な選択肢を検討し、実際に話を聞いてみることで、自分の適性や興味を見極めましょう。

- 資格取得が強みに: もし社労士資格を未取得であれば、資格取得を目指して勉強中であることを伝えるだけでも、大きなアピールになります。科目合格している場合は、それも必ず伝えましょう。

20代は、失敗を恐れずに挑戦できる貴重な時期です。経験のなさを悲観せず、未来への投資と捉えて、積極的に行動することが成功への近道です。

30代の転職ポイント

30代は、実務経験とポテンシャルの両方を兼ね備えた、転職市場において最も需要が高い年代と言えます。企業からは、これまでに培ってきた専門性を活かした「即戦力」としての活躍と、将来的には組織の中核を担う「リーダー候補」としての資質が期待されます。

アピールすべきポイント:

- 具体的な実績と専門性: 「何ができるか」を明確に示す必要があります。「5年間、労務担当として〇〇をしてきました」というだけでなく、「就業規則の全面改定を主導し、労務リスクを〇件洗い出して改善した」「人事評価制度の導入プロジェクトに参画し、評価者研修の企画・実施を担当した」など、具体的な実績を交えて専門性の高さをアピールします。

- 再現性のあるスキル: これまでの経験が、転職先でも同様に活かせる「再現性のあるスキル」であることを論理的に説明することが重要です。なぜその行動を取ったのか、どのような思考プロセスで課題を解決したのかを語ることで、応用力の高さを示します。

- マネジメントへの意欲・素養: 30代後半になると、マネジメント経験が問われるケースが増えます。たとえ役職についていなくても、「後輩の指導役としてOJTを担当した経験」や「プロジェクトでリーダー的な役割を担った経験」などをアピールすることで、将来のリーダー候補としてのポテンシャルを示すことができます。

- キャリアの一貫性: これまでのキャリアと、これから目指すキャリアプランに一貫性があることを示すことが説得力を生みます。「手続き業務の経験を積んだ上で、より上流の人事制度設計に挑戦したいと考え、貴社を志望しました」というように、過去・現在・未来を繋ぐストーリーを語れるように準備しましょう。

転職活動のコツ:

- キャリアの方向性を定める: 専門性をさらに深めるスペシャリストの道を目指すのか、部下を率いるマネジメントの道を目指すのか、あるいは人事のジェネラリストとして幅を広げるのか。30代は、今後のキャリアの方向性を定める重要な時期です。自分の価値観と向き合い、軸を定めましょう。

- 年収交渉も視野に: 即戦力として期待される30代は、年収アップを実現しやすい年代でもあります。自身の市場価値を客観的に把握し、転職エージェントなども活用しながら、強気の交渉も視野に入れましょう。

40代以降の転職ポイント

40代以降の転職では、ポテンシャルで評価されることはほとんどありません。これまでのキャリアで培ってきた「高度な専門性」と「マネジメント能力」、そして「豊富な人脈」が問われます。企業が抱える複雑な課題を解決できる、経験豊富なプロフェッショナルとしての価値を証明する必要があります。

アピールすべきポイント:

- 卓越した専門性と実績: 他の候補者にはない、独自の強みを明確に打ち出す必要があります。例えば、「M&Aにおける人事デューデリジェンスで〇件の実績がある」「IPO準備企業の労務管理体制をゼロから構築した経験がある」「特定業界(例:IT、製造業)の労務問題に関する深い知見がある」など、オンリーワンの価値をアピールします。

- 高いマネジメント能力: 部門やチームを率いて、大きな成果を上げた実績が求められます。「〇名の部下をマネジメントし、部門全体の売上を〇%向上させた」「組織改革を断行し、離職率を〇%改善した」など、具体的な数字で語れるマネジメント実績は非常に強力な武器です。

- 経営的視点: いち担当者ではなく、経営者の視点から物事を考え、人事戦略を経営戦略に結びつけて提案・実行できる能力が不可欠です。面接では、応募先企業の経営課題について自分なりの見解を述べられるように準備しておくことが重要です。

- 人脈と調整能力: 長い社会人経験で培ってきた社内外の人脈や、複雑な利害関係を調整してきた経験も大きな資産です。困難な交渉をまとめ上げた経験などを具体的に語ることで、人間的な深みと信頼性を示すことができます。

転職活動のコツ:

- 求人を待つのではなく、創り出す姿勢: 40代以降のハイクラスなポジションは、一般に公開されることが少なくなります。転職エージェントの中でも、特に経営層や管理職クラスの紹介に強いエグゼクティブサーチファームを活用したり、これまでの人脈を頼りにリファラル(紹介)での転職を探るなど、能動的なアプローチが求められます。

- 年齢を強みに変える: 年齢が高いことをネガティブに捉える必要はありません。豊富な経験からくる的確な判断力や、若手にはない落ち着いた対応力は、企業にとって大きな魅力です。これまでの経験に裏打ちされた自信と、新しい環境でも謙虚に学ぶ姿勢の両方を示すことが、信頼獲得に繋がります。

社労士の転職におすすめの転職エージェント

社労士の転職活動を成功させるためには、専門性の高い転職エージェントをパートナーに選ぶことが極めて重要です。ここでは、社労士をはじめとする士業・管理部門の転職支援に定評のある、おすすめの転職エージェントを4社紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったサービスを活用しましょう。

| エージェント名 | 特徴 | 主な対象者 |

|---|---|---|

| MS-Japan | 管理部門・士業で業界最大級の求人数と実績。専門性の高いコンサルタントが在籍。30年以上の歴史を持つ。 | 幅広い年代・経験者、ハイクラス層 |

| ヒュープロ | 士業・管理部門に特化。スピーディーな対応と豊富な求人情報が強み。20代・30代のサポートに定評。 | 20代~30代の若手・中堅層 |

| BEET-AGENT | プロフェッショナル領域に特化。丁寧なキャリアカウンセリングと長期的な視点でのサポートに定評。 | 専門性を高めたい経験者、キャリアに悩む方 |

| アガルートキャリア | 資格予備校が運営。資格取得者のキャリア支援に強く、独自のネットワークを持つ。未経験からのキャリアチェンジにも強い。 | 資格取得直後の方、キャリアアップを目指す方 |

MS-Japan

MS-Japanは、30年以上にわたり管理部門と士業の転職支援に特化してきた、業界のリーディングカンパニーです。長年の実績に裏打ちされた企業との太いパイプを持ち、業界最大級の求人数を誇ります。特に、大手企業や優良企業の管理職ポジション、社労士法人やコンサルティングファームのハイクラス求人など、質の高い非公開求人を多数保有しているのが最大の強みです。

在籍するキャリアアドバイザーは、社労士の業務内容やキャリアパスを深く理解した専門家ばかりです。そのため、応募者の経験やスキルを的確に評価し、キャリアプランに沿った最適な求人を提案してくれます。職務経歴書の添削や面接対策も、業界の動向や企業が求める人物像を踏まえた、非常に実践的な内容であると評判です。

20代の若手から40代以上のベテランまで、幅広い層に対応しており、特にキャリアアップを目指す経験者にとっては、登録必須のエージェントと言えるでしょう。(参照:株式会社MS-Japan公式サイト)

ヒュープロ

ヒュープロは、社労士を含む士業、経理、人事、法務といった管理部門の転職に特化したエージェントです。特に20代から30代の若手・中堅層のサポートに強みを持ち、スピーディーで丁寧な対応に定評があります。

AIを活用したマッチングシステムと、経験豊富なキャリアアドバイザーによるヒアリングを組み合わせることで、求職者の希望や潜在的なニーズに合った求人を効率的に提案してくれます。Webサイトに掲載されている公開求人数も豊富で、未経験者や経験の浅い方を対象としたポテンシャル採用の求人も多く扱っています。

「まずは情報収集から始めたい」「自分の市場価値を知りたい」といった段階の方でも気軽に相談できる雰囲気があり、初めて転職活動をする方にとっても心強い存在です。LINEで気軽にコミュニケーションが取れるなど、現代的なサービス設計も魅力の一つです。(参照:ヒュープロ株式会社公式サイト)

BEET-AGENT

BEET-AGENTは、公認会計士、税理士、弁護士、社労士といったプロフェッショナル人材の転職支援に特化したエージェントです。単に求人を紹介するだけでなく、求職者一人ひとりのキャリアに真摯に向き合い、長期的な視点でのキャリアプランニングを重視しているのが特徴です。

キャリアアドバイザーによるカウンセリングは非常に丁寧で、「本当にやりたいことは何か」「どのような働き方が自分に合っているのか」といった本質的な部分から一緒に考えてくれます。そのため、「キャリアの方向性に悩んでいる」「今のままでいいのか不安」といった漠然とした悩みを抱えている方におすすめです。

もちろん、会計事務所や税理士法人、コンサルティングファームなどを中心に、質の高い求人も保有しています。目先の転職だけでなく、5年後、10年後を見据えたキャリアを築きたいと考える求職者から、高い支持を得ています。(参照:BEET-AGENT公式サイト)

アガルートキャリア

アガルートキャリアは、難関資格のオンライン予備校として有名な「アガルートアカデミー」が運営する転職エージェントです。資格取得者の学習過程や苦労を深く理解しているため、資格を最大限に活かせるキャリアの提案に強みを持っています。

アガルートアカデミーで培ったネットワークを活かし、他にはない独自の求人を保有している点が大きな魅力です。特に、資格を取得したばかりで実務経験がない方や、異業種からのキャリアチェンジを目指す方へのサポートが手厚く、ポテンシャルを評価してくれる企業とのマッチングを得意としています。

キャリアアドバイザーは、資格指導の知見も活かしながら、求職者の強みや適性を引き出し、自信を持って転職活動に臨めるようサポートしてくれます。資格取得という努力を、次のキャリアに確実に繋げたいと考える方にとって、最適なパートナーとなるでしょう。(参照:株式会社アガルートキャリア公式サイト)

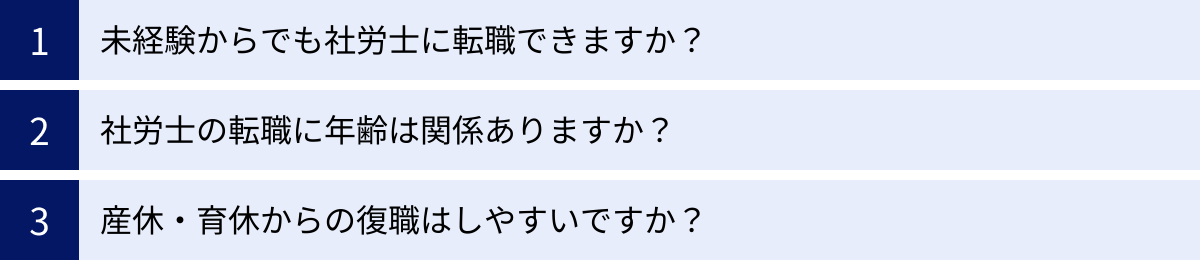

社労士の転職に関するよくある質問

最後に、社労士の転職に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

未経験からでも社労士に転職できますか?

結論から言うと、未経験から社労士として転職することは可能ですが、ハードルは決して低くありません。 多くの企業や事務所は即戦力を求めているため、実務経験者と比較すると選択肢は限られます。

ただし、「未経験」には2つの意味合いがあることを理解しておく必要があります。

- 社会人経験自体がない、または浅い「ポテンシャル未経験」

- 人事・労務以外の職種で働いてきた「実務未経験」

前者の場合は、まず社会人としての基礎を固めることが先決かもしれません。後者の場合は、これまでの職務経験の中に、人事・労務と親和性のある経験がないかを探すことが重要です。例えば、営業事務で勤怠管理の補助をしていた経験や、店舗の店長としてアルバイトのシフト管理や採用面接をしていた経験なども、アピールの仕方次第では評価される可能性があります。

未経験から転職を成功させるための具体的な戦略としては、

- 教育体制の整った社労士事務所・法人を狙う: アシスタント業務からスタートし、OJTを通じて実務を学べる事務所を探しましょう。

- 一般企業の人事・総務アシスタントを目指す: まずはアシスタントとして企業に入り、内部で経験を積んでから専門性を高めていくキャリアパスです。

- 社労士資格を取得する: 未経験者が熱意と知識レベルを示す最も有効な方法です。資格取得は、転職活動における強力なパスポートとなります。

強い意志と学習意欲があれば、道は開けます。諦めずに挑戦しましょう。

社労士の転職に年齢は関係ありますか?

「年齢は全く関係ない」とは言えませんが、年齢そのものよりも「年齢に見合った経験とスキルがあるか」が重要です。

- 20代: ポテンシャルや学習意欲が重視されます。未経験でも挑戦しやすい年代です。

- 30代: 即戦力としての実務能力と、将来のリーダー候補としての資質が求められます。最も需要が高いボリュームゾーンです。

- 40代以降: 高度な専門性やマネジメント経験が必須となります。これまでの実績を具体的に示せなければ、転職は難しくなります。

求人票に「年齢不問」と書かれている場合でも、企業側は暗黙的に特定の年齢層を想定していることがあります。しかし、企業が求めるスキルや経験をあなたが持っていれば、年齢を理由に不採用になることはありません。

重要なのは、自身の年齢を客観的に受け止め、そのキャリアステージで求められる役割を理解し、自身の強みを的確にアピールすることです。年齢を悲観するのではなく、それまでに積み重ねてきた経験という財産を武器に、自信を持って臨みましょう。

産休・育休からの復職はしやすいですか?

社労士は、産休・育休からの復職が比較的しやすい職種の一つと言えます。 その理由はいくつかあります。

- 国家資格という専門性: 社労士資格は、一度取得すれば生涯有効な専門性の高い資格です。ブランクがあったとしても、知識やスキルが完全に失われるわけではなく、キャッチアップすることで再び専門家として活躍できます。

- 働き方の柔軟性: 近年、社労士業界でも働き方改革が進んでおり、テレワークや時短勤務、フレックスタイム制などを導入する事務所や企業が増えています。子育てと両立しやすい環境が整いつつあります。

- 自身の経験が強みになる: 産休・育休を経験したこと自体が、社労士としての大きな強みになります。育児・介護休業法に関する相談を受けた際に、自身の経験を交えて話すことで、クライアントや従業員に対してより高い説得力と共感を持ってアドバイスができます。これは、経験した者にしか語れない付加価値です。

もちろん、復職にあたっては、休んでいる間の法改正情報をキャッチアップしたり、PCスキルを維持したりといった努力は必要です。しかし、専門職としての確固たる軸があるため、他の職種と比較してキャリアを再構築しやすいことは間違いありません。ライフイベントとキャリアを両立させたい女性にとって、社労士は非常に魅力的な資格と言えるでしょう。