研究職は、未知の現象を解き明かし、未来の技術を創造する、知的好奇心と探求心が満たされる魅力的な職業です。その一方で、専門性が高く、キャリアパスが特殊であるため、転職を考えた際に「何から始めれば良いのか」「自分のスキルは通用するのか」といった不安を抱える方も少なくありません。

この記事では、研究職への転職を成功させたいと考えている方に向けて、研究職の仕事内容の基本から、働く場所による違い、求められるスキル、具体的なキャリアパス、そして成功率を高めるための転職活動の進め方まで、網羅的に解説します。

自身の専門性を最大限に活かし、より良い環境で研究に没頭するための一歩を踏み出すための羅針盤として、ぜひ最後までご一読ください。

目次

研究職とは?仕事の基本を解説

研究職への転職を考えるにあたり、まずはその仕事の本質を正しく理解することが不可欠です。漠然としたイメージだけでなく、具体的な仕事内容や、しばしば混同される「開発職」との違いを明確にすることで、自身のキャリアプランをより具体的に描けるようになります。

研究職の仕事内容

研究職の根幹にあるのは、「未知の事象や原理を解明し、新たな知識や技術を生み出すこと」です。その対象は、自然科学の基礎的な法則から、人々の生活を豊かにする新素材、画期的な医薬品、次世代のエネルギー技術まで、極めて多岐にわたります。

具体的な業務は、所属する組織や専門分野によって大きく異なりますが、一般的には以下のようなプロセスを繰り返します。

- 課題設定・テーマ探索: 社会のニーズや技術動向、既存研究の課題などから、取り組むべき研究テーマを設定します。企業の研究所であれば事業戦略に沿ったテーマが、大学や公的機関であれば学術的な新規性や社会的な意義が重視される傾向にあります。

- 情報収集・先行研究調査: 設定したテーマに関連する国内外の論文や特許、技術レポートなどを徹底的に調査し、現在の技術水準や研究の到達点を把握します。これにより、研究の新規性や独自性を担保し、無駄な実験を避けることができます。

- 仮説の設定と実験計画の立案: 先行研究の調査結果を基に、課題を解決するための仮説を立てます。そして、その仮説を検証するために、どのような実験を、どのような手順で、どのような条件で行うかという具体的な計画を策定します。

- 実験・試作・分析: 計画に沿って実験や試作を遂行します。化学系の研究であれば化合物の合成や物性評価、生物系であれば遺伝子解析や細胞培養、情報系であればアルゴリズムの開発やシミュレーションなどがこれにあたります。

- 結果の考察と評価: 実験によって得られたデータを分析し、当初立てた仮説が正しかったかを検証します。予想通りの結果が得られなかった場合でも、その原因を深く考察し、次の仮説や実験計画に繋げることが重要です。この試行錯誤のプロセスこそが、研究活動の核心と言えます。

- 成果の報告・発表: 研究で得られた知見や成果を、報告書や論文、学会発表、特許出願といった形でアウトプットします。これにより、研究成果が組織内や学術界で共有され、客観的な評価を受けるとともに、さらなる発展や実用化へと繋がっていきます。

研究職は、製薬、化学、食品、化粧品、自動車、電機、IT・通信など、技術革新が事業の根幹をなす、あらゆる産業で活躍しています。それぞれの業界で、自社の競争力を支える基盤技術の創出や、未来の主力製品となるシーズ(種)の発掘を担う、極めて重要な存在です。

開発職との違い

研究職と開発職は、どちらも技術系の職種であり、しばしば「研究開発職」として一括りにされることもありますが、その役割とミッションには明確な違いがあります。この違いを理解することは、自身の適性やキャリアの方向性を考える上で非常に重要です。

| 観点 | 研究職 | 開発職 |

|---|---|---|

| 主なミッション | 未知の原理・現象の解明、新技術のシーズ(種)創出 | 研究成果を基にした製品化・サービス化、量産技術の確立 |

| フェーズ | 0→1(シーズ創出)、1→10(実用化の検証) | 10→100(製品化・量産化) |

| 期間 | 中長期的(数年〜数十年単位) | 短中期的(数ヶ月〜数年単位) |

| 重視されること | 新規性、独創性、学術的価値 | コスト、品質、納期(QCD)、信頼性、生産性 |

| 求められるスキル | 探求心、仮説構築力、分析力、発想力 | 設計能力、プロジェクト管理能力、課題解決能力、他部署との調整力 |

| 成果の形 | 論文、特許、学会発表、プロトタイプ | 製品、サービス、製造プロセス、仕様書 |

| 連携する相手 | 他の研究者、大学、公的機関 | 製造、品質保証、マーケティング、営業、資材調達など |

端的に言えば、研究職が「未来の可能性を探る仕事」であるのに対し、開発職は「現在の市場に製品を送り出す仕事」と表現できます。

研究職は、まだ世の中に存在しない技術や知識を生み出すことを目指します。そのため、研究テーマによっては10年、20年といった長い年月を要することもあり、必ずしも実用化に結びつくとは限りません。求められるのは、常識にとらわれない自由な発想や、失敗を恐れずに挑戦し続ける粘り強さです。

一方、開発職は、研究部門から引き継いだ技術シーズや既存技術をベースに、具体的な製品として市場に投入することを目指します。そのためには、定められた予算や納期の中で、顧客が求める品質や性能を実現しなければなりません。製造部門や営業部門といった社内の他部署との緊密な連携が不可欠であり、高い調整能力やプロジェクトマネジメント能力が求められます。

もちろん、両者の境界は明確に引かれているわけではなく、企業によっては一人の担当者が研究から開発まで一貫して担当することもあります。しかし、転職を考える上では、自分が「0→1」の創造的なプロセスに魅力を感じるのか、それとも「10→100」の具現化していくプロセスにやりがいを感じるのかを自問してみることが、最適なキャリア選択に繋がるでしょう。

研究職の主な仕事内容3種類

研究職の仕事は、その目的やフェーズによって、大きく「基礎研究」「応用研究」「開発研究」の3つに分類されます。自分がどのタイプの研究に興味があり、どのような貢献をしたいのかを理解することは、転職活動における企業選びや自己PRの軸を定める上で極めて重要です。

① 基礎研究

基礎研究は、特定の製品化や実用化を直接の目的とせず、自然界の法則や物質の根源的な性質など、未知の真理を探究する活動を指します。これは、将来のあらゆる技術革新の土台となる、最も根源的な研究フェーズです。

例えば、「iPS細胞の発見」や「青色発光ダイオード(LED)の発明」に繋がった研究は、当初は特定の応用を目指したものではなく、生命現象の根幹や物質の性質を探る基礎研究から始まりました。これらの成果が、後に再生医療や省エネ照明といった形で社会に大きなインパクトを与えたことは周知の事実です。

- 目的: 新しい原理・法則の発見、未知の現象の解明、学術的知見の蓄積。

- 期間: 長期にわたることが多く、10年以上の歳月を要することも珍しくありません。

- 特徴:

- 知的好奇心駆動型: 研究者自身の純粋な興味や探求心が研究の原動力となります。

- 成果の不確実性: 研究がどのような成果に結びつくか、あるいは成果が出るかどうかも未知数です。

- 社会への波及効果: すぐに利益にはなりませんが、成功すれば科学技術全体を大きく前進させ、全く新しい産業を生み出す可能性があります。

- 主な職場: 大学、国公立の研究機関が中心となります。民間企業でも、資金力のある一部の大手企業が、将来の競争優位を確立するために中央研究所などで基礎研究部門を設けている場合があります。

基礎研究に携わるには、特定の学問分野における深い専門知識はもちろんのこと、常識にとらわれず物事の本質を問い続ける探求心と、成果が出ない時期にも耐えうる強い精神力が求められます。転職市場においては、博士号(Ph.D.)の取得者が中心となり、査読付き学術論文での発表実績が極めて重視される傾向にあります。

② 応用研究

応用研究は、基礎研究によって得られた知見や理論を、特定の目的のために実用化する方法を探る研究です。基礎研究が「シーズ(種)を見つける」段階だとすれば、応用研究は「その種を特定の土壌で育てる方法を模索する」段階と言えます。

例えば、基礎研究で発見された新しい化合物に、特定の病気に対して効果がある可能性が見出された場合、その化合物を医薬品として実用化するための研究が応用研究にあたります。具体的には、効果を最大化し、副作用を最小化する構造の探求や、効率的な合成方法の確立などが含まれます。

- 目的: 基礎研究の成果を、具体的な技術や製品に結びつけるための方法論を確立すること。

- 期間: 基礎研究よりは短く、数年から10年程度が一般的です。

- 特徴:

- 目的志向型: 「〇〇という課題を解決する」「〇〇という性能を持つ材料を作る」といった明確な目標が設定されます。

- 基礎と開発の橋渡し: 基礎研究の「知」と、後述する開発研究の「製品化」を繋ぐ重要な役割を担います。

- 技術の深掘り: 既存技術の原理を深く理解し、それを改良・発展させていく側面も持ちます。

- 主な職場: 民間企業の研究所が主戦場です。化学、素材、製薬、食品、電機など、多くのメーカーが応用研究に力を入れています。公的研究機関でも、産業技術への応用を目指した研究が盛んに行われています。

応用研究では、専門知識に加えて、市場のニーズを理解し、それを技術的な目標に落とし込む能力が求められます。また、様々な技術シーズを組み合わせて新しい価値を生み出す、柔軟な発想力も重要です。転職においては、特定の技術分野での研究開発経験や、特許出願の実績などが高く評価されます。

③ 開発研究

開発研究は、応用研究で得られた成果を基に、新製品や新サービスとして市場に投入するための最終的な研究フェーズです。製品化研究とも呼ばれ、基礎研究や応用研究に比べて、よりビジネスに近い立ち位置となります。

応用研究で医薬品候補となる化合物の有効性が確認された後、開発研究では、その化合物を実際に患者が服用できる「錠剤」や「注射剤」といった形にするための製剤技術の開発や、工場で大量生産するための製造プロセスの確立などを行います。

- 目的: 新製品・新サービスの具現化、量産技術の確立。

- 期間: 短期から中期(1年〜数年程度)で、製品のライフサイクルに連動します。

- 特徴:

- ビジネス直結型: コスト、品質、納期(QCD: Quality, Cost, Delivery)といったビジネス上の制約を強く意識する必要があります。

- 他部門との連携: 製造、品質保証、マーケティング、営業といった他部門との連携が非常に密接になります。

- 既存技術の改良: 全く新しい製品だけでなく、既存製品の改良やコストダウンを目的とした開発研究も重要な業務です。

- 主な職場: 民間企業の事業部に併設された開発部門や、生産技術部門などが中心です。

開発研究は、これまで解説した「研究職」と「開発職」の境界領域に位置づけられます。そのため、深い専門知識に加えて、プロジェクト全体を俯瞰し、関係者を巻き込みながら計画を推進していくプロジェクトマネジメント能力や、高いコミュニケーション能力が不可欠です。転職市場では、製品化に貢献した具体的な実績や、量産化プロセスの立ち上げ経験などが強力なアピールポイントになります。

これら3つの研究タイプは、それぞれ役割や求められるスキルが異なります。自身の強みや志向性がどこにあるのかを自己分析し、キャリアの方向性を定めることが、満足のいく転職を実現するための第一歩となるでしょう。

研究職が働く場所による違い

研究職のキャリアを考える上で、どのような組織で働くかは、仕事内容、働き方、評価制度、そして将来のキャリアパスに大きな影響を与えます。主な活躍の場である「民間企業」「公的機関」「大学」には、それぞれ異なる特徴と魅力、そして課題があります。

| 観点 | 民間企業 | 公的機関 | 大学 |

|---|---|---|---|

| 主な目的 | 利益追求、事業への貢献 | 公共の利益、産業振興、国の政策への貢献 | 学術的探求、真理の追究、教育 |

| 研究テーマ | 事業戦略に沿ったテーマが中心。自由度は比較的低い。 | 国の重点分野や社会課題解決に資するテーマ。 | 研究者個人の興味に基づくテーマ。自由度が最も高い。 |

| 研究のスピード感 | 速い。市場投入までの期間が重視される。 | 中長期的。腰を据えた研究が可能。 | 分野によるが、比較的長期的。 |

| 成果の評価 | 製品化、特許、売上への貢献度など。 | 論文、学会発表、政策への貢献度、外部資金獲得額など。 | 論文の質と量、学会での評価、外部資金獲得額など。 |

| 給与・待遇 | 業績連動性が高く、成果次第で高収入も可能。福利厚生が充実。 | 比較的安定しているが、民間企業に比べると伸びしろは限定的。 | 任期付きポストが多く、不安定な場合も。給与水準は様々。 |

| キャリアパス | スペシャリスト、マネジメント職、他職種への異動など多様。 | 研究職を極める道が中心。任期付きから常勤への道も。 | 助教→准教授→教授という階梯が基本。テニュア獲得が目標。 |

| 必要なマインド | 市場ニーズへの感度、コスト意識、チームワーク | 公共性・社会貢献への意識、中長期的な視点 | 知的好奇心、学問への情熱、教育への意欲 |

民間企業

民間企業の研究職は、自社の事業に直接的・間接的に貢献し、利益を生み出すことをミッションとしています。そのため、研究テーマは会社の事業戦略や市場のニーズと密接に結びついており、応用研究や開発研究が中心となることがほとんどです。

メリット:

- 成果の可視化: 自分の研究が製品やサービスという目に見える形で世の中に出ていくため、社会への貢献を実感しやすいです。

- 高水準の待遇: 一般的に公的機関や大学に比べて給与水準が高く、業績に応じたボーナスや福利厚生も充実している傾向にあります。

- 豊富なリソース: 大手企業であれば、最新鋭の研究設備や潤沢な研究開発費が用意されていることが多いです。

- 多様なキャリアパス: 研究を極めるスペシャリストだけでなく、研究チームを率いるマネジメント職や、専門知識を活かして開発、知財、マーケティング、営業といった他職種へキャリアチェンジする道も開かれています。

注意点:

- 研究テーマの制約: 会社の事業方針に合わない研究や、短期的に収益が見込めない研究は、テーマとして採択されにくい、あるいは途中で中止になる可能性があります。

- スピード感への対応: 市場の変化に対応するため、研究開発にはスピードが求められます。じっくり一つのテーマに取り組みたいという志向性の方には、プレッシャーに感じるかもしれません。

- 組織再編や事業撤退のリスク: 会社の業績や経営判断によっては、研究部門の縮小や研究所の閉鎖といったリスクもゼロではありません。

企業への転職を考える際は、その企業がどのような事業領域に注力し、研究開発にどれくらいの投資を行っているか、どのような研究成果を出しているかをIR情報や中期経営計画、特許情報などから徹底的に調べることが重要です。

公的機関

公的機関とは、国立研究開発法人(理化学研究所、産業技術総合研究所など)や公設試験研究機関(各都道府県の工業技術センターなど)を指します。これらの機関は、国の政策に基づいて、産業競争力の強化や国民生活の向上、地球規模の課題解決といった、公共性の高い目的のために研究を行っています。

メリット:

- 社会貢献性の高さ: 営利を第一の目的としないため、環境問題、エネルギー問題、防災、医療といった、社会全体にとって重要な課題に直接的に取り組むことができます。

- 中長期的な視点での研究: 民間企業に比べて短期的な利益を求められないため、基礎研究に近い領域や、成果が出るまでに時間のかかる大規模なプロジェクトに腰を据えて取り組むことが可能です。

- 中立的な立場: 特定の企業の利益に縛られないため、業界全体の技術水準の向上に貢献したり、標準化活動を主導したりする役割を担うことができます。

注意点:

- 予算の制約: 運営は国の予算に大きく依存するため、国の財政状況や政策の変更によって研究費が削減される可能性があります。

- 雇用の流動性: 近年は任期付きの研究員(ポスドクや任期制職員)のポストが多く、常勤職員(パーマネント)になるためには厳しい競争を勝ち抜く必要があります。

- 縦割りな組織文化: 組織によっては、意思決定のプロセスが複雑で、柔軟な対応が難しい場合があります。

公的機関への転職は、民間企業とは異なる評価軸や文化への理解が必要です。論文業績はもちろんのこと、国の科学技術政策の動向を把握し、自身の研究がそれにどう貢献できるかをアピールする視点が求められます。

大学

大学における研究職(大学教員)は、「研究」と「教育」という二つの大きな使命を担っています。研究者としては、学術的な真理を探究し、その成果を論文として世界に発信することが第一のミッションです。

メリット:

- 研究の自由度: 学問の自由が保障されており、研究者自身の知的好奇心に基づいて研究テーマを自由に設定できる点が最大の魅力です。

- 知の集積地: 様々な分野の専門家が集まっているため、分野の垣根を越えた共同研究や知的な刺激を得やすい環境です。

- 次世代の育成: 研究活動を通じて学生を指導し、未来の研究者や技術者を育てるという、教育者としてのやりがいも得られます。

注意点:

- 雇用の不安定さ(任期制問題): 特に若手のポジション(助教など)は任期付きであることが多く、任期内に十分な業績を上げて次のポジション(准教授などテニュア=終身雇用のポスト)を獲得しなければならないというプレッシャーが常に伴います。

- 研究費の確保: 自身で科学研究費補助金(科研費)などの外部資金を獲得しなければ、研究を継続することが困難です。申請書の作成に多くの時間を費やす必要があります。

- 業務の多様性: 研究・教育に加え、入試業務、大学運営に関わる各種委員会活動など、多岐にわたる業務をこなさなければならず、研究に専念できる時間は限られがちです。

大学への転職は、博士号の取得がほぼ必須であり、トップジャーナルでの論文発表実績や、国際学会での発表経験など、研究者としての卓越した業績が求められます。民間企業から大学へ転身するケースもありますが、その際は企業での研究経験を学術的な文脈でどう位置づけ、今後の研究計画をどう描くかを明確に語る必要があります。

研究職のやりがいと大変なこと

研究職というキャリアを選択する上で、その仕事がもたらす喜びや達成感(やりがい)と、それに伴う困難や厳しさの両面を理解しておくことは、ミスマッチを防ぎ、長期的なキャリアを築くために不可欠です。

研究職のやりがい

研究職のやりがいは、他の職種では得難い、ユニークで深遠なものが多いのが特徴です。

- 知的好奇心を満たせる: 研究職の最大の魅力は、「世界でまだ誰も知らないことを見つけ出したい」「この現象はなぜ起こるのかを突き止めたい」という純粋な知的好奇心を探求できることです。自分の立てた仮説が実験によって証明された瞬間の興奮や、複雑なパズルが解けた時のような知的満足感は、何物にも代えがたい喜びです。

- 人類の進歩や社会課題の解決に貢献できる: 自分の研究が、新しい医薬品の開発に繋がり人々の命を救ったり、環境に優しい新素材を生み出し持続可能な社会の実現に貢献したりと、人類の歴史や社会全体にポジティブな影響を与える可能性があります。そのスケールの大きな貢献実感は、研究者にとって大きなモチベーションとなります。

- 世界初の発見・発明に立ち会える: 研究の過程では、時に予想もしなかった現象に遭遇することがあります。それが世界で初めての発見や発明に繋がる可能性を秘めており、その当事者になれるかもしれないという期待感は、日々の地道な研究活動の大きな支えとなります。

- 専門性を際限なく深められる: 研究の世界に終わりはありません。一つのテーマを深く掘り下げていくことで、その分野における第一人者となることができます。常に新しい知識を学び、スキルを磨き続けることで、自分自身の専門家としての価値を高めていけることも、大きなやりがいの一つです。

- 多様なバックグラウンドを持つ人々と協働できる: 研究は一人で完結するものではありません。国内外の様々な専門分野の研究者と議論を交わし、共同でプロジェクトを進める機会が豊富にあります。自分とは異なる視点や知識に触れることで、新たな発見や発想が生まれることも多く、知的な刺激に満ちた環境で働くことができます。

研究職の大変なこと・厳しさ

一方で、研究職には特有の厳しさや困難も伴います。これらを乗り越える覚悟も必要です。

- 成果がすぐに出ないプレッシャー: 研究は、仮説→実験→失敗→考察→再仮説…という試行錯誤の繰り返しです。数ヶ月、場合によっては数年間、目に見える成果が全く出ないことも珍しくありません。その間も、成果を出すことへのプレッシャーに耐えながら、粘り強く研究を続ける精神的な強さが求められます。

- 地道で孤独な作業が多い: 華々しい発見の裏には、膨大な文献調査、緻密な実験計画の立案、単調なデータ収集、深夜に及ぶ実験など、地道で根気のいる作業が積み重なっています。時には一人で黙々と作業に没頭する時間も長く、孤独を感じることもあるかもしれません。

- 研究の方向転換や中止のリスク: 企業の研究所では、経営方針の変更や市場の動向によって、これまで進めてきた研究テーマが突然方向転換を迫られたり、プロジェクト自体が中止になったりすることがあります。大学や公的機関でも、予算の獲得状況によっては研究の継続が困難になる場合があります。自分の思い入れのある研究を断念せざるを得ない状況は、研究者にとって非常につらい経験です。

- 専門分野が狭くキャリアチェンジが難しい場合も: 特定の分野を深く掘り下げることが研究職の特性ですが、その専門性がニッチすぎると、他の分野や業界への転職が難しくなる「キャリアの蛸壺化」に陥るリスクもあります。常に自身の専門性を客観的に評価し、関連分野の動向にもアンテナを張っておくことが重要です。

- 常に学び続ける必要がある: 科学技術の進歩は非常に速く、昨日までの常識が今日には覆されることもあります。常に最新の論文を読み、新しい実験手法を習得し続けなければ、すぐに時代遅れになってしまいます。知的好奇心を満たす源泉であると同時に、継続的な自己研鑽が求められる厳しい世界でもあります。

これらのやりがいと大変なことを踏まえた上で、それでもなお研究という道に進みたいという強い意志があるかどうかが、研究職として成功するための重要な資質と言えるでしょう。

研究職に向いている人の特徴

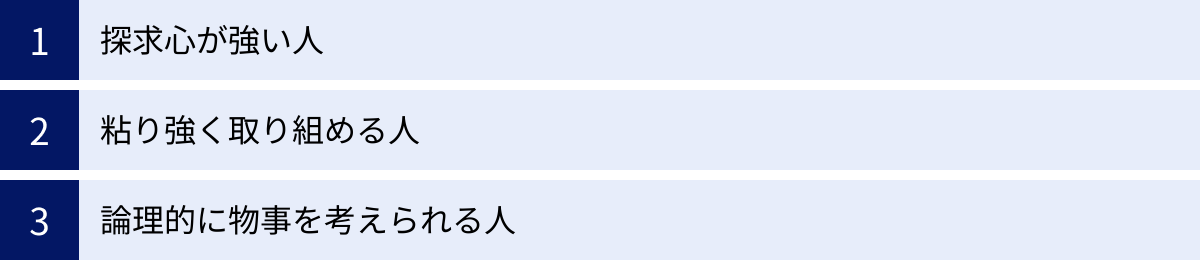

研究職は、その特殊な仕事内容から、誰もが活躍できるわけではありません。成功している研究者には、共通するいくつかの資質や特性が見られます。ここでは、研究職に向いている人の代表的な特徴を3つ挙げます。自身の性格や強みと照らし合わせてみましょう。

探求心が強い人

研究職の原動力は、純粋な「なぜ?」「どうして?」という探求心です。日常の些細な事象や、当たり前とされていることに対しても疑問を持ち、その本質を突き詰めようとする姿勢が、新たな発見の第一歩となります。

- 物事の根源を知りたがる: 表面的な理解で満足せず、その背景にある原理やメカニズムまで深く掘り下げて考えないと気が済まないタイプの人は、研究職に向いています。

- 知的好奇心が旺盛: 自分の専門分野はもちろん、関連する分野や一見無関係に見える分野の知識も積極的に吸収しようとします。新しい情報に触れること自体に喜びを感じ、それを自分の研究に結びつけて考えることができます。

- 常識を疑う視点を持つ: 「これまでこうだったから」という固定観念にとらわれず、「本当にそうだろうか?」「別の可能性はないか?」と批判的な視点(クリティカルシンキング)で物事を捉えることができます。この姿勢が、ブレークスルーを生み出すきっかけとなります。

面接などでは、「学生時代に最も夢中になった研究テーマは何か、なぜそれに興味を持ったのか」といった質問を通じて、この探求心の深さが見られます。自分の内側から湧き出る知的な情熱を、具体的なエピソードを交えて語れることが重要です。

粘り強く取り組める人

研究活動は、成功よりも失敗の方が圧倒的に多い世界です。仮説通りに実験が進むことは稀で、ほとんどは試行錯誤の連続です。そのため、度重なる失敗にもめげず、目標に向かって地道な努力を続けられる粘り強さは、研究者にとって不可欠な資質です。

- 失敗を学びと捉えられる: 実験の失敗を単なる「間違い」として終わらせるのではなく、「なぜ失敗したのか」を徹底的に分析し、次の成功に繋げるための貴重なデータとして捉えることができる前向きな姿勢が求められます。

- 精神的な強さ(レジリエンス): 成果が出ない時期が続いても、モチベーションを維持し、冷静に課題と向き合うことができる精神的な強さが必要です。周囲のプレッシャーや自己への懐疑心に打ち勝ち、自分を信じて研究を推進する力が問われます。

- 集中力と持続力: 長時間にわたる実験や、膨大なデータの解析など、高い集中力を要する作業が頻繁に発生します。一つのことに深く没頭し、それを最後までやり遂げる持一貫した持続力がなければ、質の高い研究成果は生まれません。

転職活動においては、困難な課題に直面した際に、どのように考え、行動し、それを乗り越えたかという経験を具体的に語ることで、この粘り強さをアピールできます。

論理的に物事を考えられる人

研究は、単なるひらめきや直感だけで進められるものではありません。一見すると創造的な活動の裏側には、極めて緻密な論理的思考(ロジカルシンキング)が不可欠です。

- 仮説構築能力: 既存の事実やデータから、その背後にある法則性や因果関係を推論し、検証可能な仮説を立てる能力です。論理に飛躍がなく、説得力のある仮説を立てられるかどうかが、研究の質を大きく左右します。

- 実験計画の設計能力: 立てた仮説を証明(あるいは反証)するために、どのような比較対象を置き、どのような変数をコントロールし、どのようなデータを取得すれば良いのかを、バイアスを排除して合理的に設計する能力が求められます。

- 結果の分析・考察能力: 得られたデータが何を意味するのかを客観的に解釈し、そこから導き出される結論を論理的に説明する能力です。データと結論の間に論理的な矛盾がないか、他の解釈の可能性はないかなどを常に吟味します。

研究成果を論文や報告書としてまとめる際も、背景、目的、方法、結果、考察といった構成を、一貫した論理で繋ぐ必要があります。複雑な事象を要素分解し、それらの関係性を整理して、道筋を立てて説明する能力は、研究職のあらゆる場面で求められるコアスキルと言えるでしょう。

これらの特徴は、生まれ持った才能だけでなく、日々の学習や研究活動を通じて後天的に鍛えることも可能です。自分がどの部分に強みを持ち、どの部分をさらに伸ばしていくべきかを考えることが、研究者としての成長に繋がります。

研究職の年収と将来性

転職を検討する上で、待遇面の指標となる年収と、自身のキャリアの持続可能性に関わる将来性は、誰もが気になる重要な要素です。ここでは、公的なデータを基にした研究職の年収実態と、今後の転職市場における動向を解説します。

研究職の平均年収

研究職の年収は、所属する組織(民間企業、公的機関、大学)、専門分野、経験年数、役職などによって大きく変動します。

厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、「研究者」の平均年収(きまって支給する現金給与額×12ヶ月+年間賞与その他特別給与額)は、約739.6万円となっています。これは、調査対象の全職種の平均年収(約505.7万円)と比較して、非常に高い水準にあることが分かります。

- 内訳:

- 平均年齢: 43.6歳

- 平均勤続年数: 12.9年

- 所定内給与額(月額): 約47.1万円

- 年間賞与その他特別給与額: 約174.5万円

(参照:厚生労働省 令和5年賃金構造基本統計調査 職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計))

ただし、これはあくまで全体の平均値です。以下のような要因で年収は大きく変わってきます。

- 所属組織による違い:

- 民間企業: 最も年収が高くなる傾向にあります。特に外資系の製薬会社や大手化学メーカー、IT企業のトップ研究者となると、年収1,000万円を超えることは珍しくなく、成果によっては数千万円に達するケースもあります。

- 公的機関: 安定している一方で、給与テーブルが規定で定められているため、民間企業ほどの高収入は期待しにくいかもしれません。しかし、常勤の研究員であれば、福利厚生を含めると恵まれた待遇である場合が多いです。

- 大学: ポジションによる差が最も大きいのが大学です。任期付きの助教やポスドク研究員では年収300〜500万円台というケースも少なくない一方、著名な大学の教授クラスになれば1,000万円を超えることもあります。

- 学歴による違い: 研究職は高度な専門性が求められるため、修士号や博士号(Ph.D.)の取得がキャリアと年収に大きく影響します。特に博士号取得者は、専門性を高く評価され、初任給やその後の昇進・昇給で優遇される傾向にあります。

- 専門分野による違い: AI・データサイエンス、創薬、半導体、再生医療といった、現在需要が高く、将来の成長が見込まれる分野の研究者は、高い年収で迎えられる可能性が高まります。

転職活動においては、平均年収を参考にしつつも、希望する業界や企業の給与水準を個別にリサーチすることが重要です。

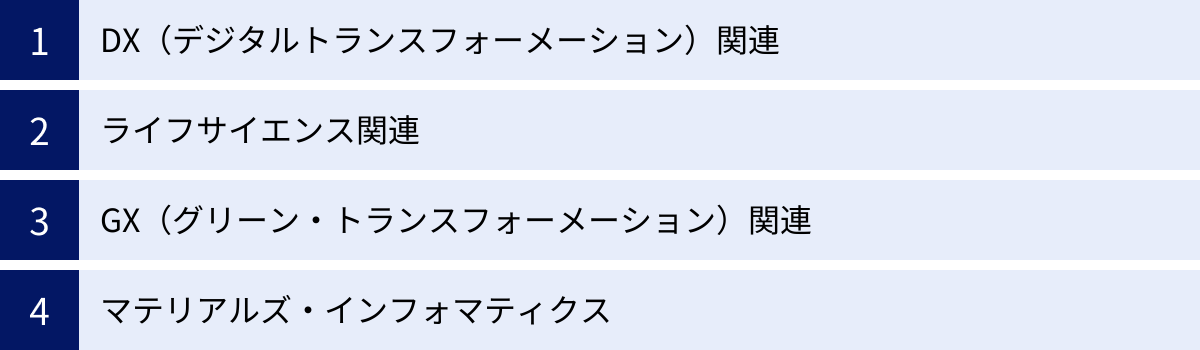

研究職の将来性と転職市場の動向

科学技術が社会や経済の基盤である限り、研究職の重要性が失われることはなく、将来性は非常に高いと言えます。特に、現代社会が抱える複雑な課題を解決するためには、研究開発によるイノベーションが不可欠です。

- 成長が期待される分野:

- DX(デジタルトランスフォーメーション)関連: AI、機械学習、IoT、ビッグデータ解析などのスキルを持つ研究者は、製造業、金融、医療など、あらゆる業界で引く手あまたです。

- ライフサイエンス関連: 創薬、ゲノム編集、再生医療、バイオインフォマティクスなどの分野は、高齢化社会の進展や健康志向の高まりを背景に、今後も継続的な成長が見込まれます。

- GX(グリーン・トランスフォーメーション)関連: カーボンニュートラル実現に向けた、次世代電池、水素エネルギー、CO2回収・利用・貯留(CCUS)、サステナブル素材などの研究開発は、国策としても推進されており、人材需要が急増しています。

- マテリアルズ・インフォマティクス: AIを活用して新素材の開発を効率化するこの分野は、化学・素材メーカーを中心に注目度が高まっています。

- 転職市場の動向:

- 専門人材の獲得競争激化: 上記のような成長分野では、企業の垣根を越えた高度専門人材の獲得競争が激化しています。これにより、好待遇での転職が実現しやすくなっています。

- アカデミアから産業界への流動化: 博士号取得者(ポスドクなど)の民間企業への就職を促進する動きが活発化しています。従来は大学や公的機関が主だった博士人材のキャリアパスが、民間企業へと大きく広がっています。

- 異分野融合のニーズ: 一つの専門性だけでなく、例えば「バイオ×IT」「化学×AI」のように、複数の専門知識を併せ持つ人材の価値が高まっています。自身のコアスキルに加えて、周辺領域の知識を学ぶことが、キャリアの可能性を広げる鍵となります。

一方で、競争が激化していることも事実です。自身の専門性を客観的に評価し、市場価値を高めるためのスキルアップを怠らない姿勢が、将来にわたって研究職として活躍し続けるために重要です。論文や特許といった客観的な実績を積み重ねることが、転職市場における自身の価値を証明する最も確実な方法と言えるでしょう。

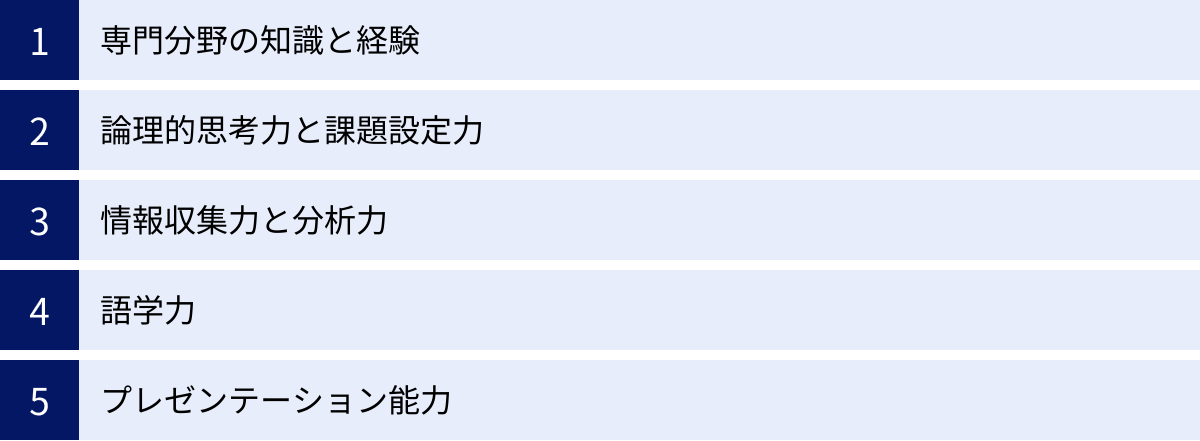

研究職の転職で求められるスキル

研究職の転職を成功させるためには、自身の持つスキルを正確に把握し、それを応募先企業に効果的にアピールすることが不可欠です。求められるスキルは多岐にわたりますが、ここでは特に重要度の高い5つのスキルについて解説します。

専門分野の知識と経験

研究職の採用において、最も重視されるのが専門分野における深い知識と実践的な経験です。これは、研究職のパフォーマンスに直結するコアコンピタンスであり、転職の成否を分ける最大の要因と言っても過言ではありません。

- 知識の深さと広さ: 自身の専門分野における基礎理論から最新の技術動向、トップジャーナルの論文内容まで、深く、そして広く理解していることが求められます。面接では、専門分野に関する非常に突っ込んだ質問がされることを想定しておく必要があります。

- 実践的な研究経験: 知識だけでなく、実際に手を動かして研究を遂行した経験が重要です。どのような研究テーマに、どのような立場で、どれくらいの期間関わったのか。その中でどのような実験手法を習得し、どのような装置を扱えるのかを具体的に説明できなければなりません。

- 実績の具体性: 「〇〇の研究をしていました」というだけでは不十分です。「〇〇という課題に対し、△△という独自のアプローチで取り組み、□□という成果(例:従来比2倍の効率向上、新規化合物の合成成功など)を得た」というように、課題、アプローチ、成果をセットで、可能であれば定量的に示すことが重要です。特許出願や製品化への貢献実績があれば、強力なアピール材料となります。

自身の専門性と、応募先企業が求める技術領域が合致していることが、採用の絶対条件となります。企業のウェブサイト、技術報告書、特許情報などを入念に調べ、自身のスキルがどのように貢献できるかを明確にしましょう。

論理的思考力と課題設定力

研究活動のすべてのプロセスにおいて、論理的思考力は不可欠です。しかし、それだけでは不十分で、「何を研究すべきか」という課題そのものを設定する能力も同様に重要です。

- 論理的思考力(ロジカルシンキング): 前述の通り、仮説構築、実験計画、結果考察といった一連の流れを、矛盾なく合理的に進める力です。職務経歴書や面接において、自身の研究内容を論理的に分かりやすく説明できるかどうかが問われます。

- 課題設定力: 目の前にある漠然とした問題の中から本質的な課題を見抜き、それを解決可能な具体的な研究テーマに落とし込む力です。企業の研究所では、事業の方向性や市場のニーズを踏まえて、「今、取り組むべき最も重要な技術課題は何か」を設定する能力が求められます。この力は、単なる研究者(リサーチャー)から、研究を主導するリーダーへとステップアップするために不可欠です。

面接で「当社の技術課題は何だと思いますか?」「あなたならどのような研究テーマを提案しますか?」といった質問をされることもあります。これは、まさに課題設定力を見極めるための質問です。

情報収集力と分析力

科学技術の進歩は日進月歩であり、常に最新の情報をキャッチアップし続けなければ、すぐに時代遅れになってしまいます。

- 情報収集力: 専門分野の最新論文(PubMed, Scopusなど)、特許情報、学会動向、競合他社の技術開発状況などを、効率的に、かつ網羅的に収集する能力です。英語で発表される情報が圧倒的に多いため、英語の読解力は前提となります。

- 情報分析力: 収集した膨大な情報の中から、本当に重要な情報を見抜き、それらを統合して自身の研究にどう活かすかを判断する力です。また、実験で得られた膨大なデータを統計的に正しく処理し、そこから意味のある結論を導き出すデータ分析能力も極めて重要です。近年では、Pythonなどのプログラミング言語を用いたデータ解析スキルも高く評価されます。

語学力

研究の世界では、事実上の共通言語は英語です。特にグローバルに事業を展開する企業や、最先端の科学技術を追う研究職にとって、語学力、とりわけ英語力は必須スキルとなっています。

- リーディング(読解力): 最新の研究成果は、そのほとんどが英語の論文として発表されます。これらを迅速かつ正確に読みこなせなければ、研究のスタートラインに立つことすらできません。

- ライティング(記述力): 研究成果を国際的な学術誌に投稿したり、海外の共同研究者とメールでやり取りしたりする際に必要です。論理的で分かりやすい英文を作成する能力が求められます。

- スピーキング&リスニング(会話力): 国際学会での発表や質疑応答、海外拠点とのテレビ会議、外国人研究者との共同研究など、英語でコミュニケーションを取る機会は年々増加しています。TOEICやTOEFLなどのスコアも一定の目安にはなりますが、それ以上に、専門分野について臆することなく議論できる実践的な会話力が重視されます。

プレゼンテーション能力

どれだけ素晴らしい研究成果を出しても、その価値や重要性を他者に伝えられなければ意味がありません。

- 研究成果を分かりやすく伝える力: 専門家ではない経営層や他部門のメンバーに対しても、研究の背景、目的、成果、そしてそれが事業にどう貢献するのかを、専門用語をかみ砕き、図やグラフを効果的に用いて分かりやすく説明する能力が求められます。

- 説得力: 研究の継続や新規プロジェクトの立ち上げには、予算の獲得が不可欠です。限られた時間の中で、研究の魅力と将来性を伝え、聞き手を納得させ、投資する価値があると判断させる説得力が重要になります。学会発表も、自身の研究成果の価値をアピールし、研究者コミュニティからの評価を得るための重要なプレゼンテーションの場です。

これらのスキルは、一朝一夕に身につくものではありません。日々の研究活動の中で、常に意識して磨き続けることが、転職市場における自身の価値を高めることに繋がります。

転職でアピールできる経験と有利な資格

研究職の転職活動では、応募書類や面接で「自分に何ができるのか」を具体的かつ客観的に示す必要があります。ここでは、特にアピールに繋がりやすい経験と、取得しておくと有利に働く可能性のある資格について解説します。

アピールできる経験

これまでのキャリアで培った経験を棚卸しし、応募先企業に響く形でアピールすることが重要です。

専門分野での研究実績

最も重要かつ直接的なアピールポイントは、専門分野における具体的な研究実績です。抽象的な表現ではなく、第三者が客観的に評価できる形で示しましょう。

- 定量的な成果: 「性能を向上させた」ではなく、「従来法と比較して、〇〇の触媒活性を3倍に向上させた」「計算時間を50%短縮するアルゴリズムを開発した」など、具体的な数値を用いて成果を表現することで、説得力が格段に増します。

- 製品化・事業化への貢献: 自身の研究が、どのように製品化や事業化に結びついたかを具体的に説明します。「開発した△△技術が、主力製品である□□の新モデルに採用され、前年比10%の売上増に貢献した」といったエピソードは、企業にとって非常に魅力的な実績です。

- 特許出願・取得: 研究成果を知的財産として権利化した実績は、発明能力と事業貢献意識の高さを示す強力な証拠となります。出願件数、登録件数、共同発明者としての役割などを明記しましょう。

論文や学会での発表経験

特にアカデミアから民間企業へ、あるいはより研究レベルの高い企業への転職を目指す場合、学術的なアウトプットは客観的な評価指標となります。

- 査読付き学術論文: 論文の数だけでなく、掲載された学術誌のインパクトファクター(IF)や、筆頭著者(First Author)としての論文数が重視されます。自身の研究が、その分野の専門家コミュニティから客観的な評価を受けていることを示します。

- 国際学会での発表: 国内学会での発表はもちろんのこと、権威ある国際学会での口頭発表(Oral Presentation)やポスター発表の経験は、研究内容のレベルの高さと、グローバルな環境で活動できる能力の証明になります。

- 招待講演の経験: 学会や他の研究機関から招待されて講演を行った経験があれば、その分野で一定の評価を得ている研究者であることの証となります。

マネジメント経験

研究者としての専門性に加え、チームやプロジェクトを率いた経験は、キャリアアップを目指す上で大きな武器となります。

- プロジェクトマネジメント: 研究プロジェクトのリーダーやサブリーダーとして、計画立案、進捗管理、予算管理、課題解決などを主導した経験をアピールします。どのような目標に対し、何人のチームを、どれくらいの期間と予算でマネジメントし、どのような成果を出したかを具体的に述べましょう。

- ピープルマネジメント: 後輩や部下の指導・育成経験も重要なアピールポイントです。技術指導だけでなく、目標設定やキャリア相談などを通じて、メンバーの成長を支援した経験は、将来の管理職候補としてのポテンシャルを示します。

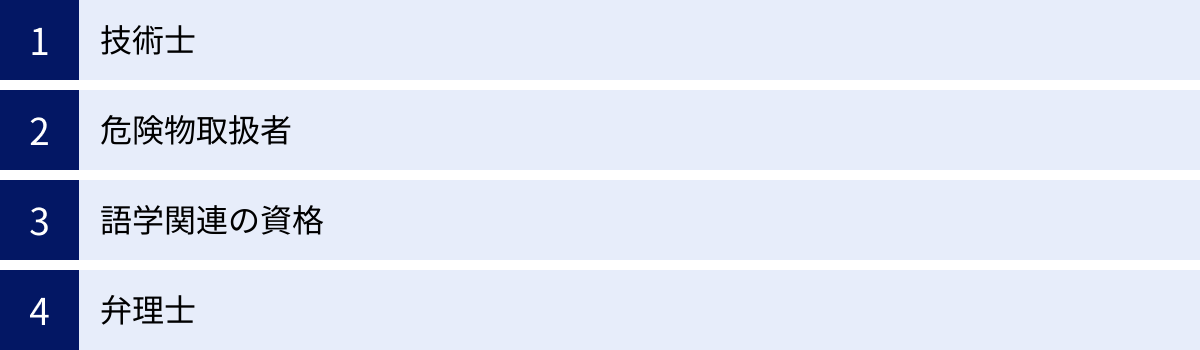

転職に役立つ資格

研究職の採用は、資格よりも実績や経験が重視される傾向にありますが、特定の資格は専門性やスキルの客観的な証明となり、転職活動を有利に進める上で役立つことがあります。

技術士

技術士は、科学技術に関する高度な専門知識と応用能力、そして高い技術者倫理を備えていることを国が認定する国家資格です。技術コンサルタントとして独立開業も可能な権威ある資格であり、特に建設、機械、電気電子、化学といった部門の技術士は、企業内でも高く評価されます。研究開発だけでなく、技術営業やコンサルティングへのキャリアチェンジを視野に入れる場合にも有効です。

(参照:公益社団法人 日本技術士会 公式サイト)

危険物取扱者

化学メーカーや素材メーカー、製薬会社など、可燃性や引火性の高い化学物質を扱う研究所では、甲種または乙種第4類の危険物取扱者の資格が必須、あるいは強く推奨されることが多くあります。これらの企業への転職を目指す場合は、取得しておくと選考で有利に働く、あるいは応募の前提条件となる可能性があります。

(参照:一般財団法人 消防試験研究センター 公式サイト)

語学関連の資格

グローバル化が進む現代の研究開発現場において、英語力は必須スキルです。TOEICやTOEFLのスコアは、英語力を客観的に示す指標として広く認知されています。一般的に、研究職ではTOEIC L&Rで730点以上、外資系企業や海外との連携が多い部署では860点以上が一つの目安とされています。ハイスコアを提示できれば、書類選考を通過しやすくなる可能性があります。

弁理士

弁理士は、特許や商標といった知的財産に関する専門家です。研究成果を知的財産として保護し、企業の競争力を高める上で極めて重要な役割を担います。研究者自身が弁理士資格を保有している場合、発明の発掘から権利化までを一貫して高いレベルで遂行できる人材として、非常に高く評価されます。研究職から知財部へのキャリアチェンジを考える際にも最強の武器となります。

(参照:日本弁理士会 公式サイト)

これらの資格は、あくまで自身のスキルセットを補強するものです。資格取得を目的化するのではなく、自身のキャリアプランと照らし合わせ、本当に必要なものを見極めて挑戦することが重要です。

研究職のキャリアパス

研究職としてキャリアをスタートさせた後、どのような道筋を歩んでいくことができるのでしょうか。キャリアパスは一つではなく、社内で昇進する道、専門性を活かして新たなフィールドに挑戦する道、さらには研究で培ったスキルを基に他の職種へ転身する道など、多岐にわたります。

社内でキャリアアップする道

まずは、現在所属している、あるいは転職先として考えている企業内でキャリアを築いていく道です。大きく分けて「スペシャリスト」と「マネジメント」の二つの方向性があります。

研究のスペシャリスト

一つの専門分野を深く、長く探求し続け、その道の第一人者を目指すキャリアパスです。社内での役職としては、主席研究員、主管研究員、フェロー、エグゼクティブ・フェローといった肩書が与えられることが多く、組織のラインからは外れ、自身の専門性を最大限に活かして研究に専念します。

- 役割: 企業の技術的な権威として、長期的な視点から会社の技術戦略に影響を与えたり、難易度の高い重要プロジェクトを牽引したりします。若手研究者の技術的な指導や、社外の学会活動などを通じて会社の技術力をアピールする役割も担います。

- 向いている人: 特定の技術領域への強い探求心を持ち、マネジメント業務よりも、自ら手を動かして研究を続けることに喜びを感じる人。

- キャリア形成: 継続的に質の高い論文を発表し、重要な特許を生み出すなど、客観的な実績を積み重ねることが不可欠です。

マネジメント職

研究者としての経験を活かし、チームやグループ、最終的には研究部門全体を率いる管理職を目指すキャリアパスです。係長、課長、部長といった役職に就き、組織のパフォーマンスを最大化することがミッションとなります。

- 役割: 研究戦略の立案、研究テーマの選定と評価、予算やリソースの配分、部下の育成と評価、他部門との調整など、業務は多岐にわたります。個人の研究成果ではなく、チームや組織全体の成果に責任を持ちます。

- 向いている人: プレーヤーとしてだけでなく、チーム全体で大きな成果を出すことにやりがいを感じる人。リーダーシップ、コミュニケーション能力、調整能力に長けている人。

- キャリア形成: いち研究者としての実績に加え、プロジェクトリーダーなどの経験を通じて、マネジメントの素養を示していく必要があります。

他のフィールドへ挑戦する道

培った専門性を武器に、現在の組織を飛び出して新たな環境に身を置くことで、キャリアの可能性を広げることもできます。

他社の研究職

より良い研究環境、魅力的な研究テーマ、高い待遇などを求めて、同業他社や異業種の企業の研究職へ転職する、最も一般的なキャリアパスです。自身の専門性と市場価値を客観的に評価し、戦略的にキャリアを動かしていく視点が求められます。

研究開発コンサルタント

自身の高度な専門知識や研究開発マネジメントの経験を活かし、様々な企業のR&Dに関する課題解決を支援する仕事です。技術戦略の立案、新規事業のフィージビリティスタディ、研究開発プロセスの改善などを手掛けます。コンサルティングファームに所属する、あるいは独立して活動します。高い専門性に加え、論理的思考力、コミュニケーション能力、経営的な視点が必要とされます。

ベンチャー・スタートアップ企業

最先端の技術シーズを事業化しようとするベンチャー企業やスタートアップ企業に参画する道です。大企業に比べて裁量権が大きく、研究開発のスピードも速いため、自分のアイデアをダイレクトに事業に反映させることができます。CTO(最高技術責任者)など、経営に近い立場で研究開発をリードする機会もあります。ストックオプションなど、事業の成功に応じた大きなリターンも期待できる反面、不安定な環境で働く覚悟も必要です。

研究職から転職できる他の職種

研究活動を通じて得られるスキルは、研究職以外にも多くの職種で活かすことができます。

開発職

研究職(特に応用研究・開発研究)と密接に関連する職種です。研究で生み出したシーズを、具体的な製品として形にしていく仕事に魅力を感じる場合に選択肢となります。

データサイエンティスト

実験データの解析やシミュレーションで培った統計学の知識やプログラミングスキルは、データサイエンティストとして活躍するための強力な基盤となります。ビジネス課題をデータ分析によって解決するこの職種は、現在非常に高い需要があります。

知的財産・特許関連職

研究成果である発明を理解し、その価値を評価する能力は、企業の知財部や特許事務所で働く上で直接的に活かせます。研究者が弁理士資格を取得してこの道に進むケースも少なくありません。

セールスエンジニア

技術的なバックグラウンドを活かして、顧客に対して自社製品の技術的な説明や導入支援を行う仕事です。技術とビジネスの橋渡し役であり、高いコミュニケーション能力と顧客の課題を理解する力が求められます。

臨床開発モニター(CRA)

製薬会社や医療機器メーカー、CRO(開発業務受託機関)などで、新薬や新医療機器の臨床試験(治験)が適切に行われているかをモニタリングする仕事です。特に、生物系や化学系のバックグラウンドを持つ研究者からのキャリアチェンジが見られます。

このように、研究職のキャリアパスは非常に多様です。自身の興味、価値観、強みを深く見つめ直し、長期的な視点でキャリアプランを描くことが重要です。

研究職の求人の探し方4選

自身のキャリアプランが明確になったら、次はいよいよ具体的な求人情報を探すフェーズです。研究職の求人は専門性が高いため、一般的な職種とは異なる探し方が有効な場合があります。ここでは、代表的な4つの方法を紹介します。

① 企業の採用サイト

応募したい企業が既に明確になっている場合に、最も直接的で確実な方法です。企業の採用ページには、最新の募集職種、仕事内容、応募資格などが詳細に記載されています。

- メリット:

- 情報の正確性: 企業が発信する一次情報であるため、情報が最も正確で信頼できます。

- 企業理解が深まる: 採用情報だけでなく、企業理念、事業内容、研究開発の方向性、社員インタビューなども掲載されており、企業文化を深く理解するのに役立ちます。

- 熱意を伝えやすい: 他のチャネルを経由せず直接応募することで、その企業への強い入社意欲を示すことができます。

- デメリット:

- 手間がかかる: 興味のある企業を一社一社チェックする必要があり、手間と時間がかかります。

- 比較検討がしにくい: 複数の企業を横並びで比較することが難しく、客観的な視点を持ちにくい場合があります。

定期的に志望企業の採用サイトを巡回する「ウォッチリスト」を作成しておくと、募集開始のタイミングを逃さずに済みます。

② 学会や研究会

自身の専門分野に特化した人脈を築き、情報を得るための非常に有効な場です。学会や研究会は、最新の研究成果を発表するだけでなく、研究者同士の重要な交流の機会でもあります。

- メリット:

- 非公開の情報: 企業の研究所に所属する研究者と直接話すことで、ウェブサイトには載っていない研究室の雰囲気や、水面下で進んでいる採用計画(非公開求人)といった貴重な情報を得られる可能性があります。

- リファラル採用のきっかけ: 交流の中で自身の能力や人柄が評価されれば、「うちの会社に来ないか」と声がかかる、いわゆるリファラル(紹介)採用に繋がることがあります。これは、通常の選考よりも有利に進むことが多いです。

- 業界動向の把握: どの企業がどの分野に力を入れているかなど、業界全体の技術動向や人材の流動性を肌で感じることができます。

- デメリット:

- 即効性が低い: すぐに転職に結びつくとは限らず、日頃から人脈を構築しておく長期的な視点が必要です。

- コミュニケーション能力が求められる: 積極的に名刺交換をしたり、発表者に質問したりと、自分からアクションを起こす主体性が求められます。

③ 転職サイト

多くの求人情報を一度に閲覧し、比較検討したい場合に最も効率的な方法です。大手総合転職サイトから、理系人材や研究職に特化したサイトまで、様々な種類があります。

- メリット:

- 網羅性: 膨大な数の求人が掲載されており、自分が知らなかった優良企業や、新たなキャリアの可能性を発見できることがあります。

- 検索・比較の容易さ: 勤務地、業種、職種、年収、キーワードなどで求人を絞り込み、効率的に情報を探すことができます。

- スカウト機能: 自身の経歴を登録しておくと、興味を持った企業や転職エージェントからスカウトが届くことがあります。自分の市場価値を測る上でも役立ちます。

- デメリット:

- 情報の質が玉石混交: 掲載されている求人数が多い分、自分の希望とは合わない情報も多く含まれています。

- 競争率が高い: 誰もが簡単に応募できるため、人気の求人には応募が殺到し、競争率が高くなる傾向にあります。

まずは大手総合転職サイトと、研究職特化型サイトのいくつかに登録し、どのような求人があるのかを広く見てみるのがおすすめです。

④ 転職エージェント

転職活動をより専門的かつ効率的に進めたい場合に、最も強力なパートナーとなるのが転職エージェントです。登録すると、キャリアアドバイザーが担当につき、求人紹介から内定までを一貫してサポートしてくれます。

- メリット:

- 非公開求人の紹介: 転職エージェントは、一般には公開されていない「非公開求人」を多数保有しています。企業の戦略上、公にできない重要なポジションの募集などがこれにあたり、思わぬ優良求人に出会える可能性があります。

- 専門的なサポート: キャリアの棚卸し、職務経歴書の添削、面接対策、年収交渉など、転職のプロによる客観的で専門的なアドバイスを受けることができます。

- 企業との仲介: 面接日程の調整や、聞きにくい質問(残業時間、詳細な給与体系など)の確認などを代行してくれるため、在職中でもスムーズに転職活動を進めることができます。

- デメリット:

- 担当者の質にばらつきがある: キャリアアドバイザーの知識や経験、相性によって、受けられるサポートの質が変わってくる場合があります。

- 紹介される求人が限定される場合がある: エージェントが保有する求人の中から紹介されるため、視野が狭まってしまう可能性もゼロではありません。

特に研究職のような専門性の高い職種では、その業界に精通した「研究職特化型」の転職エージェントを活用することが、成功の鍵を握ります。

研究職への転職を成功させる5つのポイント

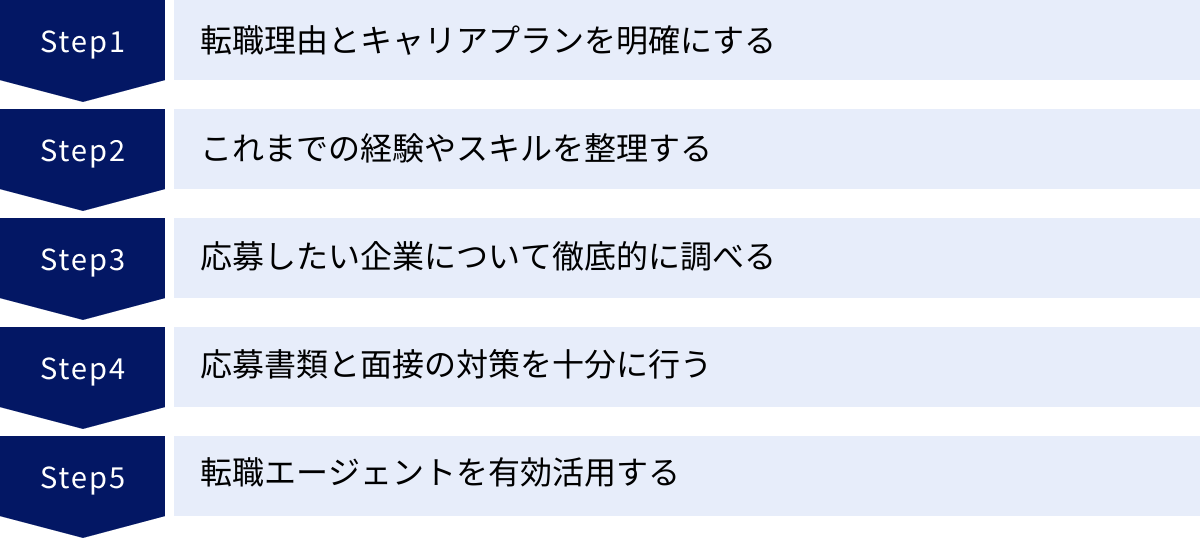

研究職の転職は、専門性が高いがゆえに、しっかりとした準備と戦略が求められます。ここでは、転職活動を成功に導くための5つの重要なポイントを解説します。

① 転職理由とキャリアプランを明確にする

まず最初にやるべきことは、「なぜ転職したいのか(転職理由)」と「転職して何を成し遂げたいのか(キャリアプラン)」を徹底的に自己分析し、言語化することです。これが曖昧なままでは、転職活動の軸がぶれてしまい、面接でも説得力のある回答ができません。

- 転職理由の深掘り: 「給与が低い」「人間関係が悪い」といったネガティブな理由だけでなく、それをポジティブな動機に転換することが重要です。「より正当な評価を得られる環境で、自分の専門性を高めたい」「チームワークを重視する文化の中で、協調性を活かして大きな成果を出したい」といった形です。

- キャリアプランの具体化: 「5年後、10年後にどのような研究者になっていたいか」「そのために、次の職場でどのような経験を積み、どのようなスキルを身につけたいか」を具体的に描きます。このキャリアプランと、応募先企業の方向性が一致していることを示すことが、入社意欲の高さをアピールすることに繋がります。

この作業を通じて、自分が転職先に本当に求めるものが明確になり、企業選びのミスマッチを防ぐことができます。

② これまでの経験やスキルを整理する

次に、これまでの研究活動で得た経験やスキルを棚卸しし、応募書類に落とし込めるように整理します。

- 研究テーマと実績の洗い出し: 関わった全ての研究テーマについて、その背景、目的、自身の役割、具体的な取り組み、そして得られた成果(論文、特許、製品化貢献など)を書き出します。

- スキルの可視化: 習得した実験手技、使用可能な分析機器、扱えるプログラミング言語やソフトウェアなどをリストアップします。

- ポータブルスキルの抽出: 専門スキル以外にも、論理的思考力、課題解決能力、プロジェクトマネジメント能力、プレゼンテーション能力といった、どの組織でも通用するポータブルスキルを、具体的なエピソードを交えて整理します。

この棚卸し作業は、自身の強みと市場価値を客観的に把握する上で非常に重要です。

③ 応募したい企業について徹底的に調べる

興味のある企業が見つかったら、その企業について徹底的にリサーチします。付け焼き刃の知識では、すぐに見抜かれてしまいます。

- 情報源: 採用サイトだけでなく、企業のIR情報(中期経営計画、有価証券報告書)、プレスリリース、技術報告書、公開されている特許情報、関連するニュース記事など、あらゆる情報源に目を通します。

- 調べるべきこと:

- 企業の経営戦略と研究開発の方向性

- 主力製品・サービスと、その技術的な強み・弱み

- 現在注力している研究分野と、近年発表された成果

- 競合他社との比較

- 企業文化や社風

このリサーチを通じて、「なぜ他の企業ではなく、この企業でなければならないのか」を自分の言葉で語れるようになります。

④ 応募書類と面接の対策を十分に行う

これまでの準備の集大成として、応募書類の作成と面接対策に臨みます。

- 応募書類(職務経歴書):

- 結論ファースト: 研究概要は、まず最もアピールしたい成果や結論から書き始め、その後に詳細な説明を続ける構成が効果的です。

- 相手目線: 採用担当者が知りたいのは「自社で活躍できる人材か」です。自分の実績を羅列するだけでなく、その経験やスキルが応募先企業でどのように活かせるのかを明確に記述します。

- 分かりやすさ: 異なる専門分野の人が読んでも理解できるよう、専門用語の使用は必要最小限に留めるか、平易な言葉で補足説明を加える工夫が必要です。

- 面接対策:

- 想定問答集の作成: 「転職理由」「志望動機」「自己PR」「研究内容の説明」「キャリアプラン」といった頻出質問への回答を準備し、声に出して話す練習を繰り返します。

- 逆質問の準備: 面接の最後に必ず聞かれる「何か質問はありますか?」という問いは、絶好の自己PRの機会です。企業研究で抱いた疑問や、入社後の活躍を見据えた質問を複数用意しておきましょう。

⑤ 転職エージェントを有効活用する

在職しながらの転職活動は、時間的にも精神的にも大きな負担がかかります。研究職に特化した転職エージェントをうまく活用することで、その負担を大幅に軽減し、成功の確率を高めることができます。

- 客観的な視点の獲得: 自分一人では気づかなかった強みや、キャリアの可能性を、プロの視点から指摘してもらえます。

- 非公開求人へのアクセス: 市場に出回っていない優良な求人を紹介してもらえる可能性があります。

- 選考対策の強化: 企業ごとの面接の傾向や、過去の質問事例などの情報を提供してもらえるため、より的を絞った対策が可能です。

- 年収交渉の代行: 自分では言い出しにくい年収などの条件交渉を、プロに任せることができます。

これらの5つのポイントを丁寧に進めることが、納得のいく研究職転職を実現するための確実な道筋となるでしょう。

研究職の転職に関するよくある質問

最後に、研究職の転職に関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。

未経験からでも研究職に転職できますか?

全くの異業種・異職種から、実務経験なしで研究職に転職することは、残念ながら非常に難しいのが現実です。研究職は、特定の専門分野における高度な知識と、修士号以上の学歴を求められることがほとんどだからです。

ただし、「未経験」の定義によっては可能性があります。

- ポスドクなどアカデミアからの転職: 大学や公的機関で研究員(ポスドクなど)として研究経験を積んできた方は、企業での実務経験がなくても「未経験」とは見なされません。むしろ、博士号を持つ即戦力の専門家として高く評価されます。アカデミアでの研究実績を、企業の求めるニーズに合わせてどうアピールするかが鍵となります。

- 第二新卒やポテンシャル採用: 新卒採用に近い形で、修士課程を修了したばかりの若手人材をポテンシャルで採用するケースはあります。この場合、学生時代の研究内容や、研究に対する姿勢、学習意欲などが評価されます。

- 関連スキルを活かせる場合: 例えば、IT業界でデータ分析の経験を積んだ人が、そのスキルを活かして化学メーカーのマテリアルズ・インフォマティクスの研究職に応募する、といったケースです。この場合、化学の専門知識は入社後に学ぶことを前提に、データサイエンスの専門家として採用される可能性があります。

結論として、研究職への転職には、応募する研究分野に関連する何らかの専門性や研究経験が不可欠と言えます。

転職に有利な学部や専攻はありますか?

転職に有利な学部や専攻は、応募する企業の事業内容や研究分野によって決まります。一概に「この学部が有利」ということはありません。

- 化学メーカーであれば、化学、応用化学、化学工学、材料工学などの専攻が有利です。

- 製薬会社であれば、薬学、医学、生物学、生命科学、農学などの専攻が求められます。

- 自動車・電機メーカーであれば、機械工学、電気電子工学、情報工学、物理学などの専攻が中心となります。

- IT企業の研究所であれば、情報科学、数学、統計学などの専攻が有利でしょう。

重要なのは、自身の専門性と企業の求める技術領域が、いかに高いレベルで合致しているかです。学部や専攻の名前そのものよりも、そこで何を学び、どのような研究を行い、どのようなスキルを身につけたのかを具体的に説明できることの方が重要です。

また、近年の技術革新は、分野横断的な領域で起きています。例えば、生物学の知識を持つ情報工学の専門家や、化学の知識を持つ機械工学の専門家など、複数の専門性を掛け合わせた人材の価値はますます高まっています。自身のコアとなる専門性を磨きつつ、関連分野にもアンテナを広げておくことが、キャリアの可能性を広げる上で有効です。