医薬品業界の花形とも言われるMR(医薬情報担当者)。高い年収や社会貢献性など、多くの魅力を持つ一方で、「将来性は厳しい」「仕事が大変」といった声も聞かれます。MRへの転職を検討している方にとって、その実態と未来を正しく理解することは、キャリア選択における極めて重要な第一歩です。

この記事では、MRという仕事の具体的な内容から、転職のメリット・デメリット、気になる年収や将来性、そして未経験からMRへの転職を成功させるための具体的なポイントまで、網羅的に解説します。厳しいと言われる現実を直視しつつ、その中で勝ち抜き、長期的に活躍し続けるための道筋を明らかにしていきます。MR転職という大きな決断を下す前に、ぜひ本記事で多角的な情報を収集し、ご自身のキャリアプランと照らし合わせてみてください。

目次

MRとはどんな仕事?

MRへの転職を考える上で、まずその仕事内容を正確に理解することが不可欠です。一般的に「製薬会社の営業」と認識されがちですが、その実態は単なる営業職とは一線を画す、高度な専門性が求められる職種です。ここでは、MRの具体的な仕事内容と、働き方の違いによる主な種類について詳しく解説します。

MRの仕事内容

MRの正式名称は「Medical Representative(医薬情報担当者)」です。その最も重要な使命は、自社が扱う医薬品の適正使用を推進するため、医療関係者(主に医師や薬剤師)に対して、医薬品の品質、有効性、安全性などに関する情報を正確に提供、収集、伝達することにあります。

一般的な営業職が「商品を売ること」を直接的な目的とするのに対し、MRは医薬品の「販売」そのものを行うわけではありません。医薬品は薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)によって厳しく規制されており、MRが直接販売契約を結んだり、納品したりすることはありません。あくまでも、医師が処方を判断するために必要な学術的情報を提供し、その結果として自社製品の採用や処方拡大に繋げることが目標となります。

MRの日常業務は、多岐にわたります。

- 情報収集・学習

MRの仕事は、まず学ぶことから始まります。担当する医薬品はもちろん、関連する疾患領域の知識、治療ガイドライン、競合他社の製品情報、最新の医学論文、医療制度の動向など、膨大な情報を常にアップデートし続けなければなりません。医師と対等に話をするためには、付け焼き刃の知識では通用せず、深い学術的知識が不可欠です。 - 訪問計画の立案

担当エリア内の大学病院、基幹病院、クリニック、調剤薬局などをリストアップし、どの医療機関のどの医師に、どのような情報を提供するかという戦略を立てます。医師の専門領域や関心、処方傾向などを分析し、優先順位をつけて効率的な訪問計画を策定します。 - 医療機関への訪問・面談(ディテーリング)

計画に基づき、医療機関を訪問します。多忙な医師との面談時間は限られており、時には数分しか確保できないことも少なくありません。その短い時間の中で、準備した情報(臨床試験データ、副作用情報、適正な使用方法など)を簡潔かつ論理的に説明します。この情報提供活動を「ディテーリング」と呼びます。 - 収集・伝達

医師や薬剤師から、実際に医薬品を使用した際の有効性や安全性に関する情報(副作用の発生状況など)を収集することも重要な役割です。収集した情報は速やかに社内の関連部署(開発、学術、安全性管理部門など)にフィードバックされ、医薬品のさらなる品質向上や安全性確保に活かされます。MRは、医療現場と製薬企業を繋ぐ重要な架け橋なのです。 - 講演会・説明会の企画・運営

担当エリアの医師を対象に、自社医薬品に関する製品説明会や、専門医を講師として招いた学術講演会を企画・運営することもあります。情報提供の場を設けることで、より多くの医療関係者に効率的にアプローチし、製品理解を深めてもらうことを目的とします。

このように、MRの仕事は単なる情報伝達にとどまらず、高度な専門知識を基にしたコンサルティングに近い側面を持っています。

MRの主な種類

MRは、所属する企業によって大きく2つの種類に分けられます。それぞれの特徴や働き方、キャリアパスが異なるため、転職を考える際にはどちらが自分に合っているかを慎重に検討する必要があります。

| 項目 | 製薬メーカーのMR | CSO(コントラクトMR) |

|---|---|---|

| 所属 | 製薬会社 | CSO(医薬品販売業務受託機関) |

| 扱う製品 | 自社製品のみ | 契約先の製薬会社の製品 |

| 専門性 | 特定の製品・領域を深く追求しやすい | 幅広い製品・領域を経験できる可能性がある |

| 雇用形態 | 正社員(安定性が高い) | 正社員(プロジェクト単位での配属) |

| キャリアパス | 社内での昇進(所長、本社部門など)が中心 | CSO内でのキャリアアップ、製薬メーカーへの転籍など多様 |

| 未経験採用 | ややハードルが高い傾向 | 未経験者の採用に積極的 |

| 転勤 | 全国転勤が多い | 勤務地の希望が通りやすい場合がある |

製薬メーカーのMR

一般的に「MR」と聞いてイメージされるのが、この製薬メーカーに直接雇用されているMRです。自社で開発・製造した医薬品のみを担当するため、製品に対する深い知識と愛着を持って活動できます。

【メリット】

- 専門性の深化: 特定の疾患領域や製品群に長期間携わることが多く、その分野のスペシャリストを目指しやすい環境です。

- 企業への帰属意識: 自社製品を育て、市場に浸透させていく過程に直接関わるため、強いやりがいと企業への帰属意識を感じられます。

- 雇用の安定性と福利厚生: 大手製薬メーカーは経営基盤が安定しており、手厚い福利厚生や高い給与水準が期待できます。

- 明確なキャリアパス: 営業所長や支店長といったマネジメント職、あるいは本社のマーケティング部門、学術部門、研修部門など、社内でのキャリアパスが比較的明確です。

【デメリット】

- 全国転勤の可能性: 総合職として採用されるため、数年ごとに全国規模での転勤が発生する可能性が高いです。

- 製品選択の不自由さ: 担当する製品は会社の方針によって決まるため、必ずしも自分の興味のある領域を担当できるとは限りません。

製薬メーカーのMRは、一つの企業に腰を据え、専門性を高めながら長期的なキャリアを築きたい人に向いていると言えるでしょう。

CSO(コントラクトMR)

CSOとは「Contract Sales Organization(医薬品販売業務受託機関)」の略で、製薬会社から医薬品の営業・マーケティング活動を受託する企業を指します。CSOに所属するMRを「コントラクトMR」と呼びます。

コントラクトMRは、CSOに正社員として雇用されながら、クライアントである製薬会社のプロジェクトに派遣される形で活動します。例えば、A製薬の新薬立ち上げプロジェクトに2年間従事し、プロジェクト終了後はB製薬のプライマリー領域(生活習慣病など)のプロジェクトへ移るといった働き方になります。

【メリット】

- 多様な経験: さまざまな製薬会社の、多岐にわたる疾患領域や製品を経験できます。これにより、MRとしての対応力やスキルセットを幅広く磨くことが可能です。

- 未経験からの挑戦しやすさ: 製薬メーカーに比べて、未経験者の採用や育成に積極的な傾向があります。充実した研修制度を持つCSOも多く、異業種からのキャリアチェンジの入り口として選ばれるケースが少なくありません。

- 勤務地の希望: プロジェクトによっては勤務地が限定されている場合もあり、メーカーMRに比べて転勤のリスクを抑えられる可能性があります。

- キャリアの柔軟性: プロジェクトで成果を出すことで、派遣先の製薬メーカーに実力が認められ、そのまま転籍(転職)するといったキャリアパスも開かれています。

【デメリット】

- 帰属意識の問題: プロジェクトごとに働く会社が変わるため、企業への帰属意識を持ちにくいと感じる人もいます。

- 待遇面: 製薬メーカーのMRと比較すると、給与や福利厚生の面で若干見劣りする場合があります(ただし、近年その差は縮小傾向にあります)。

コントラクトMRは、未経験からMRの世界に飛び込みたい人や、特定の企業に縛られず幅広い経験を積んで自身の市場価値を高めたい人にとって、魅力的な選択肢となるでしょう。

MRに転職するメリット

MRという職業は、その専門性の高さから多くの魅力的な側面を持っています。厳しい面もありますが、それを上回るメリットがあるからこそ、多くの人が目指す人気の職種となっています。ここでは、MRに転職することで得られる主な4つのメリットについて、具体的に掘り下げていきます。

高い年収が期待できる

MRへの転職を考える多くの人にとって、最大の魅力の一つがその給与水準の高さです。製薬業界は、新薬開発に莫大な投資が必要な一方で、一度ヒットすれば特許期間中に大きな利益を生み出すビジネスモデルです。そのため、企業の収益性が高く、それが社員の給与にも反映される傾向にあります。

一般的に、MRの年収は同年代の他業種の営業職と比較して高い水準にあります。新卒入社でも比較的高めの初任給が設定されていることが多く、経験を積むことで着実に昇給していきます。特に、営業成績が給与に反映されるインセンティブ制度(日当、賞与、実績給など)が充実している企業が多く、成果を出せば20代で年収600万円以上、30代で1,000万円を超えることも決して珍しくありません。

この高い年収は、専門知識を習得し、厳しい目標達成へのプレッシャーに耐えながら職務を遂行するMRへの対価と言えます。高いモチベーションを維持しながら、経済的な安定と豊かさを手に入れられる可能性は、MRという仕事の大きな魅力です。

福利厚生が充実している

年収の額面だけでなく、可処分所得を押し上げる手厚い福利厚生もMRの大きなメリットです。特に大手製薬メーカーでは、社員が安心して仕事に集中できる環境を整えるため、非常に充実した福利厚生制度が用意されています。

代表的なものとして、以下のような制度が挙げられます。

- 住宅関連手当: 全国転勤があるため、住宅補助は特に手厚い傾向があります。会社が社宅や寮を提供したり、個人で借りた賃貸物件の家賃の大部分(例:7〜8割)を会社が負担する「借り上げ社宅制度」を導入していたりする企業が多数です。これにより、住居費の負担を大幅に軽減できます。

- 車両関連: MRは担当エリア内の医療機関を車で移動するのが基本です。そのため、営業活動に使う車両は会社がリース車として貸与する場合がほとんどです。もちろん、ガソリン代や駐車場代、高速道路料金なども会社経費として精算できます。

- 営業日当(外勤手当): MRが外勤(医療機関への訪問など)をした際に、給与とは別に支払われる手当です。1日あたり2,000円〜3,500円程度が相場とされており、非課税のため実質的な手取り額を増やしてくれます。例えば、月に20日外勤すれば、4万円〜7万円が給与に上乗せされる計算になります。

- その他: 上記以外にも、退職金制度、財形貯蓄制度、社員持株会、人間ドックの補助、リゾート施設の割引利用など、多岐にわたる福利厚生が整備されています。

これらの充実した福利厚生によって、額面の年収以上に生活水準の高い暮らしを送ることが可能になります。これは、MRという職業の隠れた、しかし非常に大きな魅力と言えるでしょう。

専門的な知識やスキルが身につく

MRとして働くことは、自身の市場価値を飛躍的に高める絶好の機会です。日々の業務を通じて、非常に高度で専門的な知識やスキルを習得できます。

まず、医学・薬学に関する深い専門知識が身につきます。担当する疾患領域の病態生理、診断方法、最新の治療法、そして自社製品や競合品の作用機序、臨床データ、副作用情報など、医師と対等に議論できるレベルの知識が求められます。これらの知識は、継続的な学習によって得られるものであり、知的好奇心を満たすと共に、自身の専門性を確立する上で大きな財産となります。

さらに、知識だけでなく、ビジネスパーソンとして極めて汎用性の高いポータブルスキルも磨かれます。

- 高度なコミュニケーション能力: 多忙な医師のニーズを短時間で的確に引き出し、論理的かつ簡潔に情報を提供するプレゼンテーション能力。

- 課題解決能力: 担当エリアの市場を分析し、自社製品のシェアを拡大するための戦略を立案・実行する力。

- 自己管理能力: 直行直帰の勤務形態の中で、自らを律し、時間やタスクを効率的に管理する能力。

- 論理的思考力: 膨大な医学論文や臨床データを読み解き、その要点を正確に理解し、相手に伝える力。

これらのスキルは、仮に将来MR以外のキャリアを選択することになったとしても、あらゆるビジネスシーンで通用する強力な武器となります。MRの経験は、単なる一職種の経験にとどまらず、自身のキャリア全体を豊かにする貴重な投資と言えるのです。

社会貢献性が高い

MRの仕事は、高い年収や待遇だけでなく、「人の命や健康に貢献している」という強い実感とやりがいを得られる点も大きな魅力です。

MRが提供する正確な医薬品情報が、医師の適切な処方判断に繋がり、その結果として患者さんの病気が快方に向かう。この一連の流れの中で、MRは医療チームの一員として、間接的に多くの患者さんの命を救い、生活の質(QOL)の向上に貢献しています。

例えば、新しい治療薬の情報を届けたことで、これまで有効な治療法がなかった患者さんに希望の光をもたらすことができるかもしれません。あるいは、副作用に関する重要な情報を迅速に伝えることで、未然に健康被害を防ぐことができるかもしれません。

もちろん、企業の利益を追求するという側面はありますが、その根底には「医薬品を通じて社会に貢献する」という製薬企業の理念が存在します。自分の仕事が、誰かの健康や人生にポジティブな影響を与えているという実感は、何物にも代えがたいモチベーションの源泉となり、日々の厳しい業務を乗り越えるための大きな支えとなるでしょう。

MRに転職するデメリット

華やかなイメージのあるMRですが、その裏には厳しい現実も存在します。転職を成功させ、長く活躍し続けるためには、メリットだけでなくデメリットもしっかりと理解し、覚悟しておくことが重要です。ここでは、MRに転職する際に直面する可能性のある主な3つのデメリットについて解説します。

常に勉強し続ける必要がある

MRとして活躍するための大前提は、医療や医薬品に関する膨大な知識を常に学び続ける姿勢です。医学・薬学の世界は日進月歩であり、昨日までの常識が今日には覆されることも珍しくありません。新しい治療薬の登場、既存薬の新たな適応追加、治療ガイドラインの改訂、競合品の最新データなど、学習すべきことは無限にあります。

この学習は、入社時の研修だけで終わるものではありません。MR認定センターが定める継続教育を毎年受講・合格する必要があるほか、日々の業務の合間や休日を使って、最新の医学論文(多くは英語)を読み込んだり、学会に参加したりといった自己研鑽が不可欠です。

特に、がんや中枢神経系、自己免疫疾患といった専門性の高い領域(スペシャリティ領域)を担当する場合、求められる知識レベルはさらに高くなります。医師からの専門的な質問に「分かりません」「確認します」と答えてばかりでは信頼を失い、成果を出すことはできません。

「勉強が苦にならない」「知的好奇心が旺盛」という資質がなければ、MRとして働き続けることは非常に困難です。仕事とプライベートの境界線が曖昧になりがちなこの側面は、人によっては大きな負担と感じる可能性があるでしょう。楽して高給を得られる仕事では決してない、ということを肝に銘じておく必要があります。

全国転勤の可能性がある

特に製薬メーカーのMRとして働く場合、全国規模での転勤は避けて通れない現実として受け止める必要があります。多くの企業では、MRを総合職として採用しており、キャリア形成や組織の活性化、不正防止などの観点から、3〜5年周期で転勤を命じられることが一般的です。

転勤は、MR本人だけでなく、その家族のライフプランにも大きな影響を及ぼします。

- 配偶者のキャリア: パートナーが仕事を辞めざるを得ない、あるいは単身赴任を選択しなければならない可能性があります。

- 子どもの教育: 子どもの転校が頻繁に発生し、友人関係や学習環境の変化に対応する必要があります。

- 持ち家の購入: 将来的にどこに住むか見通しが立てにくいため、マイホームの購入に踏み切れないという悩みもよく聞かれます。

- 人間関係の再構築: 慣れない土地で、一から地域の情報収集や人間関係を築き直す必要があります。

もちろん、新しい土地での生活や出会いを楽しめる人にとっては刺激的な環境かもしれませんが、地元志向が強い人や、家族との生活基盤を安定させたいと考えている人にとっては、大きなストレス要因となり得ます。

一方で、前述のコントラクトMRであれば、プロジェクトによっては勤務地が限定される場合や、希望勤務地を考慮してもらえる可能性があります。転勤を絶対に避けたい場合は、コントラクトMRという選択肢を視野に入れるのも一つの方法です。

営業目標に対するプレッシャーがある

MRの仕事は「情報提供」が主目的であると説明しましたが、企業に所属する一員である以上、営業目標(売上目標)の達成に対する厳しいプレッシャーは常に存在します。目標は、担当製品の売上金額や市場シェア、処方箋枚数といった具体的な数値で設定され、その達成度が自身の評価や処遇に直結します。

目標達成へのプレッシャーは、精神的に大きな負担となることがあります。

- 競合他社との競争: 多くの疾患領域では、同じような効果を持つ競合製品が複数存在します。限られた市場の中で、競合MRとしのぎを削り、自社製品の優位性を医師に納得してもらわなければなりません。時には、競合の強力なプロモーションによって苦戦を強いられることもあります。

- 成果が見えにくいもどかしさ: 訪問を重ね、熱心に情報提供を行っても、それがすぐに医師の処方に結びつくとは限りません。成果が数字として表れるまでに時間がかかることも多く、徒労感に苛まれることもあります。

- 上司からの管理: 営業所長や支店長からは、日々の活動報告や目標達成の進捗状況について、厳しいマネジメントを受けることになります。なぜ目標を達成できないのか、その原因と対策を論理的に説明し、行動で示していくことが求められます。

このようなプレッシャーに打ち勝ち、逆境の中でも目標達成への意欲を失わない強い精神力(ストレス耐性)がなければ、MRとして長く活躍することは難しいでしょう。成果主義の厳しさは、MRという仕事の光と影の「影」の部分を象徴していると言えます。

MRの年収とやりがい

MRという職業を選択する上で、年収という現実的な側面と、やりがいという精神的な側面の両方を深く理解することは非常に重要です。この二つは、キャリアを長く続けていくための両輪となります。ここでは、MRのリアルな年収事情と、仕事のやりがい、そしてその裏にある厳しさについて、さらに詳しく見ていきましょう。

MRの平均年収

MRの年収は、他の職種と比較して高い水準にあることが知られています。各種調査データを参考にすると、MRの平均年収は概ね600万円から800万円の範囲にあるとされています。ただし、これはあくまで平均値であり、年齢、経験、所属企業(内資か外資か)、担当領域、そして個人の営業成績によって大きく変動します。

- 20代: 未経験からのスタートでも、年収450万円〜600万円程度が期待できます。経験を積み、成果を出し始めると、20代後半で700万円を超えるケースも少なくありません。

- 30代: MRとして最も脂が乗る時期であり、多くの人が年収700万円〜1,000万円のレンジに入ります。トップクラスの成績を収めるMRや、マネジメント職に昇進した場合は、1,000万円を超えることが現実的な目標となります。

- 40代以降: 管理職(営業所長、支店長など)になるか、スペシャリストとして現場で活躍し続けるかによって年収は変わりますが、平均して800万円〜1,200万円以上を維持することが可能です。

年収の内訳は、「基本給+賞与+各種手当」で構成されています。

特に注目すべきは「各種手当」です。前述した「営業日当」は、月々数万円の非課税収入となり、実質的な手取り額を大きく押し上げます。また、「借り上げ社宅制度」を利用すれば、家賃負担が大幅に軽減されるため、これも可処分所得の増加に大きく寄与します。これらの手当を含めた実質的な年収は、額面以上に高い価値があると言えるでしょう。

また、外資系製薬メーカーは、内資系に比べて成果主義の傾向が強く、インセンティブ(実績給)の割合が高いことが特徴です。そのため、高い成果を上げれば青天井で年収が上がる可能性がある一方、成績が振るわなければ年収が伸び悩むリスクもあります。ハイリスク・ハイリターンを求めるなら外資系、安定的な昇給を望むなら内資系、という大まかな傾向があります。

(参照:厚生労働省 jobtag、各種転職エージェントの公開データなど)

MRの仕事のやりがい

高い年収は大きな魅力ですが、それだけで厳しいMRの仕事を長く続けることは困難です。多くの現役MRが語るやりがいは、日々の活動の中にこそ存在します。

- 医療への貢献実感: 自分の提供した情報が医師の処方判断に繋がり、患者さんの治療に貢献できたと実感した時、MRは最大のやりがいを感じます。医師から「〇〇さんの情報のおかげで、あの患者さんがすごく良くなったよ、ありがとう」といった感謝の言葉を直接もらえることは、何物にも代えがたい喜びです。人の命を支える医療の最前線に、間接的に関わっているという誇りが、仕事の原動力となります。

- 専門家としての信頼獲得: 高度な専門知識を駆使し、多忙な医師と対等にディスカッションを行い、パートナーとして認められた時の達成感は格別です。最初は話も聞いてもらえなかった医師が、次第に心を開き、「〇〇さんの意見を聞きたい」と頼りにしてくれるようになった時、自分の存在価値を強く感じることができます。専門家から信頼される専門家になることが、MRの目指す一つのゴールです。

- 自己成長の実感: 日々新しい知識を学び、困難な目標に挑戦し続ける中で、自分自身の成長を明確に感じることができます。プレゼンテーション能力、交渉力、課題解決能力といったビジネススキルが向上していく過程は、大きな自信に繋がります。

- チームでの目標達成: MRの仕事は個人プレーに見えがちですが、実際には営業所のメンバーと情報を共有し、協力しながらエリア全体の目標達成を目指すチームプレーの側面もあります。苦労を共にした仲間と、目標を達成した喜びを分かち合う瞬間も、大きなやりがいの一つです。

MRの仕事の厳しさ

やりがいの裏には、当然ながら厳しさも存在します。この両面を理解することが重要です。

- 面会の困難さ: 近年、医療機関の訪問規制は厳しくなる一方で、多忙な医師とのアポイントを取ること自体が非常に難しくなっています。やっと面会できても、与えられた時間はわずか数分ということも珍しくありません。いかに効率的に、インパクトのある情報を提供できるかが常に問われます。

- 理不尽な要求や門前払い: 医療関係者の中には、MRに対して高圧的な態度を取る人も残念ながら存在します。理不尽な要求をされたり、挨拶さえ聞いてもらえず門前払いされたりすることもあり、精神的なタフさが求められます。

- 成果が出ない時期の焦り: どれだけ努力しても、競合の力が強かったり、市場の状況が悪かったりして、思うように成果が出ない時期もあります。数字という明確な結果で評価されるため、目標未達が続くと大きな焦りやプレッシャーに苛まれます。

- 倫理観とコンプライアンスの遵守: 製薬業界は、接待規制などを定めたプロモーションコードをはじめ、厳しいルールに縛られています。常に高い倫理観を持ち、コンプライアンスを遵守した活動を行うことが絶対条件であり、常に緊張感を強いられます。

MRの仕事は、華やかなやりがいと、泥臭い厳しさが表裏一体となっています。この現実を直視し、厳しささえも乗り越える覚悟を持てるかどうかが、MRとして成功するための分かれ道となるでしょう。

MRの将来性|厳しいと言われる4つの理由

MRへの転職を考える際、多くの人が抱くのが「MRという仕事は将来なくなるのではないか?」という不安です。実際に、製薬業界を取り巻く環境は大きく変化しており、「MRの将来性は厳しい」という声が聞かれるのも事実です。ここでは、そのように言われる具体的な4つの理由を解説し、MRの未来について考察します。

① AI(人工知能)の導入

テクノロジーの進化、特にAI(人工知能)の導入は、MRの役割を根本から変える可能性を秘めています。

現在、医師が必要とする医薬品情報の多くは、インターネットを通じてアクセス可能です。医療従事者向けの専門サイトやデータベースが充実し、医師は自分の好きな時間に、必要な情報を効率的に収集できるようになりました。

今後はさらに、AIが個々の医師の専門領域や関心、過去の閲覧履歴などを分析し、パーソナライズされた医薬品情報を最適なタイミングで提供するようなサービスが登場することも考えられます。単純な情報提供やデータの説明といった業務は、AIの方が人間よりも正確かつ効率的に行えるようになるかもしれません。

このような変化の中で、従来型の「情報を届けるだけ」のMRは、その存在価値が希薄になっていくでしょう。AIに代替されないためには、人間ならではの付加価値を提供することが不可欠になります。例えば、AIが提示したデータや情報を基に、医師が抱える個別の課題(特定の患者の治療方針など)に対して、深い洞察に基づいた提案を行うコンサルティング能力や、医師との信頼関係を構築し、本音や悩みを引き出す共感力などが、これまで以上に重要になってきます。

② MR認定制度の変更

MRに求められる資質の変化は、公的な制度にも表れています。MR認定センターが運営する「MR認定制度」は、MRの質を担保するための重要な仕組みですが、近年その内容が大きく見直されました。

特に2022年度から、MR認定証の更新要件が厳格化されました。従来よりも多くの単位取得が必要になったほか、GVP(医薬品安全性管理基準)やGPSP(医薬品製造販売後調査・試験の実施基準)といった、医薬品の安全性に関わる研修の受講が必須となりました。

これは、国や業界全体として、MRに対してより高度な専門性と高い倫理観を求めていることの表れです。これからのMRは、単に製品知識が豊富なだけでなく、医薬品のライフサイクル全体における安全性確保の重要性を深く理解し、実践できる人材でなければなりません。

この制度変更は、基準を満たせない質の低いMRが淘汰される一方で、高い専門性を持つ優秀なMRにとっては、その価値がより一層高まることを意味します。MRという職業のハードルが上がり、プロフェッショナル化が加速していると捉えることができます。

(参照:公益財団法人MR認定センター 公式サイト)

③ MR自体の人数が減少している

「MRの将来性が厳しい」と言われる最も直接的な根拠の一つが、MRの総数が実際に減少傾向にあるという事実です。公益財団法人MR認定センターが公表している「MR認定証取得者数」の推移を見ると、MRの数は2013年度の65,752人をピークに、近年は減少を続けており、2023年度には5万人を下回る49,901人となりました。

この背景には、いくつかの要因が複合的に絡み合っています。

- 製薬企業の再編・合併: M&Aによる組織の効率化や重複部門の削減に伴い、MRの人数が整理されるケースがあります。

- 早期退職制度の実施: 多くの大手製薬会社が、経営効率化の一環として早期退職者を募集しており、ベテランMRを中心に退職者が増えています。

- デジタル化の推進: 後述するデジタルツールの活用により、一人のMRがより広範囲の医師をカバーできるようになったため、企業がMRの採用人数を抑制する動きがあります。

- プライマリー領域からスペシャリティ領域へのシフト: 高血圧や脂質異常症といった患者数の多い「プライマリー領域」の大型製品が特許切れを迎える一方で、製薬各社はがんや希少疾患などの「スペシャリティ領域」に開発の軸足を移しています。スペシャリティ領域は対象となる医師や患者が限定されるため、多くのMRを必要としません。

このように、MRの「数」が減少していることは事実です。しかしこれは、MRという職業が不要になることを意味するのではなく、「量」から「質」への転換期にあることを示唆しています。企業は、少数精鋭の優秀なMRを求めているのです。

(参照:公益財団法人MR認定センター 2023年版MR白書)

④ 医療機関への訪問機会が減っている

MRの伝統的な活動スタイルであった「医療機関への頻繁な訪問」が、近年ますます困難になっています。

最大のきっかけは、新型コロナウイルス感染症の拡大です。多くの医療機関が感染対策のために外部業者の訪問を厳しく制限し、MRの活動は大幅に制約されました。この経験を通じて、製薬会社も医療機関も、オンラインでのコミュニケーションの有効性に気づき、Web会議システムを利用した「オンライン面談」が一気に普及しました。

コロナ禍が落ち着いた後も、この流れは続いています。医師にとっては、時間を有効活用できるオンライン面談はメリットが大きく、訪問規制を継続している医療機関も少なくありません。

さらに、製薬業界の自主規制である「プロモーションコード」の厳格化により、接待を伴う情報提供活動が事実上禁止されたことも、訪問機会の減少に影響しています。

これにより、従来の「足で稼ぐ」「とにかく会って顔を売る」といった根性論的な営業スタイルは完全に通用しなくなりました。限られた対面の機会と、オンラインでのコミュニケーションをいかに効果的に組み合わせ、質の高い情報を提供できるか。デジタルとリアルを融合させたハイブリッドな活動スタイルへの適応が、現代のMRには強く求められています。

今後も活躍し続けられるMRの特徴

MRを取り巻く環境が厳しさを増す中で、すべてのMRの将来が暗いわけではありません。むしろ、変化の時代だからこそ、特定のスキルや資質を持つMRは、その価値をさらに高め、企業から強く求められる存在となります。ここでは、今後も第一線で活躍し続けられるMRに共通する3つの特徴を解説します。

高い専門性を持っている

今後のMRに最も求められるのは、AIやデータベースでは代替できない「高い専門性」です。これは単に製品知識が豊富であるというレベルを遥かに超えています。

活躍し続けられるMRは、担当する疾患領域において、医師から「この領域のことなら、まずあのMRに聞いてみよう」と名指しで頼られるような、コンサルタント的な存在になっています。

具体的には、以下のような知識と能力を兼ね備えています。

- 深い疾患知識: 担当疾患の病態生理、診断基準、疫学データ、最新の治療トレンドまでを深く理解している。

- 網羅的な薬剤知識: 自社製品はもちろん、競合品、開発中の新薬、関連する薬剤のすべてについて、作用機序、臨床データ、安全性プロファイルを比較・整理し、説明できる。

- 臨床論文の読解・活用能力: 最新の医学論文(特に英文)を批判的吟味(クリティカルアプライザル)の視点で読み解き、そのエッセンスを医師の診療に役立つ形で分かりやすく伝えることができる。

- KOLとの対話能力: その領域の第一人者であるKOL(キーオピニオンリーダー)と、学術的に対等なレベルでディスカッションし、深い信頼関係を構築できる。

このような高い専門性を持つMRは、単なる情報の伝達者ではなく、医師の治療方針決定における重要なパートナーとなり得ます。特に、がん、免疫疾患、中枢神経系、希少疾患といった「スペシャリティ領域」では、この傾向がより顕著になります。専門性を武器に、医師の課題解決に貢献できるMRは、今後ますますその価値を高めていくでしょう。

デジタルツールを使いこなせる

MRの活動が対面からオンラインへとシフトする中で、デジタルツールを自在に使いこなす能力は、もはや必須スキルと言えます。単にWeb会議システムが使えるというだけでは不十分です。

活躍するMRは、デジタルツールを戦略的に活用し、コミュニケーションの質と効率を最大化しています。

- オンライン・ディテーリングスキル: 画面越しのコミュニケーションでは、対面以上に工夫が求められます。相手の反応を注意深く観察しながら、簡潔で分かりやすいスライド資料を効果的に使い、飽きさせない構成でプレゼンテーションを行うスキルが必要です。

- CRM/SFAの活用: CRM(顧客関係管理)やSFA(営業支援システム)といったツールに、顧客情報や活動履歴を正確に入力するだけでなく、蓄積されたデータを分析し、次のアクションプランに活かすことができます。例えば、「どの医師が、どの情報に、どれくらい関心を示したか」といったデータを基に、パーソナライズされた情報提供を計画します。

- オウンドメディアやウェビナーの活用: 自社が運営する医療従事者向けサイトや、オンラインで開催するウェビナー(Webセミナー)へ医師を的確に誘導し、情報提供の機会を創出します。これにより、一対一の面談だけではリーチできない多くの医師にアプローチすることが可能になります。

これからのMRは、リアル(対面)での深い関係構築と、デジタルでの効率的かつ広範な情報提供を、状況に応じて最適に組み合わせる「ハイブリッド型」の活動が求められます。デジタルリテラシーの高さは、MRとしての生産性を大きく左右する重要な要素となるのです。

高いコミュニケーション能力がある

環境がいかに変化し、ツールが進化しても、MRの仕事の根幹にあるのは人と人とのコミュニケーションです。ただし、ここで言うコミュニケーション能力とは、単に「話がうまい」「社交的」といったことではありません。

今後活躍するMRに求められるのは、より高度で本質的なコミュニケーション能力です。

- 傾聴力と課題発見能力: 自分の話したいことを一方的に話すのではなく、まずは相手(医師)の話に真摯に耳を傾ける「傾聴力」が重要です。何気ない会話の中から、医師が抱える真のニーズや課題(例:「このタイプの患者の治療に難渋している」「最新のガイドラインの解釈に迷っている」など)を的確に引き出す能力が求められます。

- ソリューション提案能力: 発見した課題に対して、自社製品の情報提供を通じて、具体的な解決策(ソリューション)を提案する能力です。これは「製品を売り込む」のではなく、「医師の課題を、自社製品を使って一緒に解決する」というスタンスです。

- 信頼関係構築力: 誠実な対応を積み重ね、約束を守り、常に相手の立場に立って考えることで、長期的な信頼関係を築く力です。この信頼関係こそが、AIには決して真似のできない、人間MRの最大の付加価値となります。

- 多職種連携の促進: 病院内では、医師だけでなく、薬剤師、看護師など多くの医療従事者がチームで医療にあたっています。これらの多職種と円滑にコミュニケーションをとり、チーム全体に医薬品の適正使用を働きかける能力も重要になります。

優れたMRは、もはや「営業」ではなく「医療現場のコーディネーター」や「コンサルタント」に近い役割を担っています。このような高度なコミュニケーション能力を持つ人材は、製薬業界の変化を乗り越え、必要とされ続けるでしょう。

MRに向いている人の特徴

MRは高い専門性と厳しい目標が求められる仕事であり、誰もが成功できるわけではありません。転職を考える際には、自分自身の性格や価値観が、MRという職業の特性と合っているかを客観的に見極めることが重要です。ここでは、MRとして成功しやすい人の特徴を5つの観点から解説します。

学習意欲が高く、知的好奇心が旺盛な人

MRの仕事は、「学び続けること」が仕事そのものであると言っても過言ではありません。医学・薬学は日進月歩で進化しており、一度覚えた知識はすぐに古くなります。そのため、常に最新の情報をキャッチアップし、自らの知識をアップデートし続ける姿勢が不可欠です。

- 新しいことを学ぶのが好きで、苦にならない。

- 医学や科学、人体の仕組みといった分野に純粋な興味関心がある。

- 難解な論文や専門書を読むことに抵抗がない。

- 自ら課題を見つけ、主体的に情報収集や勉強を進めることができる。

このような、尽きることのない学習意欲と知的好奇心は、MRにとって最も重要な資質の一つです。逆に、勉強が嫌いな人や、一つのことを覚えたらそれで終わりたいというタイプの人には、非常に苦しい仕事となるでしょう。

コミュニケーション能力が高い人

MRに求められるコミュニケーション能力は、多角的です。単に話が上手いというだけでは不十分で、相手の信頼を勝ち取るための総合的な対人スキルが求められます。

- 傾聴力: 相手の話を真摯に聞き、意図や背景を正確に理解する力。

- 論理的説明能力: 複雑な情報を整理し、相手に分かりやすく、かつ簡潔に伝える力。

- 関係構築力: 初対面の相手とも臆することなく、誠実な態度で接し、長期的な信頼関係を築く力。

- 柔軟性: 相手の地位や性格、状況に合わせて、臨機応変に対応を変えられる力。

特に、多忙を極める医師や、専門知識が豊富な薬剤師といったプロフェッショナルを相手に、敬意を払いながらも対等なパートナーとして対話できる能力が重要です。初対面の相手にも物怖じしない度胸と、相手に好印象を与える清潔感や人当たりの良さも、この能力に含まれます。

体力と精神力に自信がある人

MRは、華やかなイメージとは裏腹に、非常にタフさが求められる仕事です。

- 体力: 担当エリアが広範囲にわたる場合、一日に何百キロも車を運転することも珍しくありません。また、講演会の準備や運営で帰宅が深夜になることもあります。不規則な生活リズムの中でも体調を維持できる基本的な体力が必須です。

- 精神力(ストレス耐性): 営業目標達成へのプレッシャー、競合他社との厳しい競争、時には医師からの厳しい言葉や門前払いなど、精神的なストレスに晒される場面が数多くあります。失敗や拒絶に一喜一憂せず、気持ちを切り替えて次の行動に移せる「打たれ強さ」や、自分自身でモチベーションを管理し、維持できる精神的な強さが不可欠です。

逆境を乗り越えることを楽しめるくらいのポジティブさや、ストレスを上手に発散する方法を持っている人は、MRに向いていると言えるでしょう。

自己管理能力が高い人

MRの多くは、会社に毎日出社するのではなく、自宅から担当エリアの医療機関へ直行し、業務終了後はそのまま直帰するという「直行直帰」の勤務スタイルが基本です。これは、自由度が高い一方で、徹底した自己管理能力が求められることを意味します。

- 時間管理能力: いつ、どの医療機関を訪問し、いつ事務作業を行うかなど、一日のスケジュールをすべて自分で組み立て、効率的に実行する能力。

- 目標管理能力: 与えられた営業目標を月次、週次、日次のレベルにまで落とし込み、達成に向けた具体的な行動計画を立てて実践する能力。

- 自律性: 上司や同僚の目がない環境でも、自分を律してサボらず、真面目に業務に取り組むことができる誠実さ。

誰かに管理されないと動けない人や、自己流で物事を進めてしまいがちな人は、MRとして成果を出すのは難しいかもしれません。自律的に計画(Plan)を立て、実行(Do)し、結果を評価(Check)し、改善(Action)していくPDCAサイクルを、自分一人で回せる能力が必須となります。

人の役に立ちたいという気持ちが強い人

MRの仕事は、企業の利益を追求する営業活動であると同時に、医療を通じて社会に貢献するという側面を強く持っています。この社会貢献性に対して、心からやりがいを感じられるかどうかが、長く働き続けるための重要な鍵となります。

- 自分の仕事が、病気で苦しむ患者さんの助けになっていると信じられる。

- お金や待遇だけでなく、「誰かの役に立ちたい」という想いを仕事のモチベーションにできる。

- 医薬品を扱うことへの責任感と、高い倫理観を持っている。

厳しいノルマや人間関係に直面した時、「それでも自分の仕事は、多くの患者さんの未来に繋がっているんだ」という強い信念が、困難を乗り越えるための大きな支えになります。利他の精神を持ち、社会貢献への意欲が高い人は、MRという仕事に大きな誇りとやりがいを見出すことができるでしょう。

未経験からMRへの転職は可能?

高い専門性が求められるMRですが、結論から言うと、未経験からMRへ転職することは十分に可能です。特に、充実した研修制度を持つCSO(コントラクトMR)や、ポテンシャル採用を重視する一部の製薬メーカーは、異業種からの転職者を積極的に受け入れています。ただし、誰でも簡単になれるわけではなく、いくつかのポイントや条件が存在します。

未経験からの転職は20代が有利

未経験者がMRを目指す場合、年齢は非常に重要な要素となり、一般的に20代が最も有利とされています。その理由は以下の通りです。

- ポテンシャルの高さ: 企業は、特定のスキルや経験よりも、候補者の学習意欲、素直さ、成長の可能性といった「ポテンシャル」を重視します。20代の若手人材は、新しい知識や企業文化を柔軟に吸収しやすいと期待されます。

- 長期的なキャリア形成: 企業側としては、長期的に育成し、将来のコア人材として活躍してもらうことを想定して採用します。そのため、長く会社に貢献してくれる可能性が高い20代は、採用の優先順位が高くなります。

- 教育・研修コスト: MRを一人前に育てるには、多大な時間とコストがかかります。企業としては、投資対効果を考えると、若い人材に投資したいと考えるのが自然です。

30代以降になると、未経験からの転職のハードルは上がります。不可能ではありませんが、その場合は、MRの仕事に活かせる何らかの強力な武器、例えば、卓越した営業実績や、医療・化学系のバックグラウンド、高い語学力などが求められる傾向が強くなります。

MR転職に必要な資格

MRへの転職活動を始めるにあたり、事前に取得しておくべき資格と、入社後に必須となる資格があります。

MR認定資格

MRとして活動するためには、「MR認定資格」の取得が事実上必須となります。これは国家資格ではありませんが、業界の自主認定資格として広く認知されており、多くの医療機関では、この認定証がなければMRとして訪問活動ができないルールになっています。

- 取得のタイミング: 転職活動の時点では、この資格を持っている必要はありません。 ほとんどの場合、未経験者は入社後に企業が提供する導入教育を受け、実務経験を積みながら、入社後1〜2年以内に試験に合格することを目指します。

- 試験内容: 試験は「医薬品情報」「疾病と治療(基礎・臨床)」「医薬概論」の3科目で構成され、マークシート方式で行われます。合格率は比較的高めですが、学習範囲が非常に広く、日々の業務と並行して勉強する必要があるため、相応の努力が求められます。

- アピールポイント: 転職時点では不要ですが、医療系の資格(後述)や、学生時代に薬学・化学・生物学などを専攻していた場合は、MR認定資格の取得に必要な基礎知識があるとして、学習意欲の高さをアピールする材料になります。

(参照:公益財団法人MR認定センター 公式サイト)

普通自動車運転免許

普通自動車運転免許は、MRへの転職において必須の資格です。MRは担当エリア内の病院やクリニックを車で移動するのが基本であり、特に地方では公共交通機関だけでの活動は不可能です。

- AT限定でも可: マニュアル(MT)である必要はなく、AT限定免許で問題ありません。

- ペーパードライバーは注意: 免許を持っていても、長期間運転していないペーパードライバーの場合は、選考で不利になる可能性があります。面接で運転経験について質問されることも多いため、心当たりのある方は、事前に運転の練習をしておくことをお勧めします。

MR転職で有利になる経験・スキル

未経験からMRを目指す上で、これまでのキャリアで培った経験やスキルが評価されることがあります。特に、以下のような経験は強力なアピールポイントとなります。

営業経験

MRは営業職の一種であるため、他業種での営業経験、特に法人営業の経験は高く評価されます。

- 無形商材・高額商材の営業経験: 顧客との信頼関係構築が重要な金融商品や、論理的な提案力が求められるITソリューション、コンサルティングなどの営業経験者は、MRとの親和性が高いと判断されやすいです。

- 新規開拓の経験: 自らアプローチし、関係性を築き、成果に繋げた経験は、MRとして新たな医療機関を開拓していく上で役立ちます。

- 目標達成実績: 前職でどのような目標を持ち、それを達成するためにどのような工夫をしたのか、具体的なエピソードを交えて語れることが重要です。数値で示せる実績は、何よりの説得材料となります。

語学力

特に外資系の製薬メーカーを目指す場合、英語力は大きな武器になります。

- TOEICスコア: 応募条件として「TOEIC700点以上」など、具体的なスコアを定めている企業も少なくありません。スコアが高いほど、選択肢は広がります。

- 活用の場面: 本国の開発部門とのやり取り、社内公用語が英語の場合のコミュニケーション、最新の英語論文の読解など、業務のさまざまな場面で英語力が求められます。グローバルな環境でキャリアを築きたい場合は、必須のスキルと言えるでしょう。

医療系の知識や資格

MRとの関連性が非常に高い、医療系のバックグラウンドは、選考において圧倒的に有利に働きます。

- 医療系国家資格: 薬剤師、看護師、臨床検査技師、理学療法士などの資格保有者は、既に医学・薬学の基礎知識を持っているため、企業から即戦力に近い存在として高く評価されます。

- 理系学部出身者: 大学で薬学部、理学部(化学・生物系)、農学部などを専攻していた人も、MRの仕事に必要な科学的素養があると見なされ、有利になることがあります。

これらの経験やスキルがない場合でも、なぜMRになりたいのか、MRとしてどのように貢献したいのかという強い熱意と論理的な志望動機があれば、ポテンシャルを評価されて採用に至るケースも十分にあります。

MRへの転職を成功させる4つのポイント

未経験からであれ、経験者であれ、MRへの転職は決して簡単な道のりではありません。製薬業界という専門性の高いフィールドで希望のキャリアを実現するためには、戦略的かつ入念な準備が不可欠です。ここでは、転職活動を成功に導くための4つの重要なポイントを解説します。

① 企業研究と自己分析を徹底する

転職活動の基本中の基本ですが、MR転職においてはその重要性がさらに増します。「製薬会社」と一括りにせず、一社一社の特徴を深く理解する企業研究と、自分自身の強みや価値観を掘り下げる自己分析を徹底的に行いましょう。

【企業研究のポイント】

- 事業内容・強み: その企業がどの疾患領域(がん、循環器、中枢神経など)に強みを持っているのか。主力製品は何か。

- 開発パイプライン: 現在、どのような新薬を開発しているのか(開発パイプライン)。将来性のある新薬が控えているか。企業の将来性を測る上で最も重要な指標の一つです。

- 企業文化: 内資系か外資系か。成果主義の度合いはどの程度か。社員の働きがいや社風に関する情報を口コミサイトなども参考にしながら収集します。

- 待遇・福利厚生: 給与水準、住宅手当、日当、研修制度など、具体的な労働条件を確認します。

【自己分析のポイント】

- なぜMRなのか?: 数ある職業の中で、なぜMRという仕事に惹かれるのか。その根源にある動機(社会貢献、専門性、待遇など)を正直に掘り下げます。

- なぜその企業なのか?: 企業研究で得た情報と自分の価値観を結びつけ、「他の会社ではなく、この会社でなければならない理由」を明確にします。

- 活かせる強みは何か?: これまでの経験(営業実績、学習経験、リーダーシップなど)の中から、MRの仕事で具体的にどのように活かせるのかを整理します。

- キャリアプラン: MRとして入社した後、5年後、10年後にどのような姿になっていたいか、具体的なキャリアプランを描きます。

この企業研究と自己分析の深さが、後の志望動機や面接での受け答えの質を決定づけます。

② 説得力のある志望動機を作成する

書類選考や面接において、採用担当者が最も重視するのが「志望動機」です。特に未経験者の場合、スキルや経験以上に、MRという仕事に対する熱意や覚悟が問われます。

【避けるべきNGな志望動機】

- 「年収が高いから」「福利厚生が充実しているから」といった待遇面だけを理由にする。

- 「社会貢献がしたい」といった漠然とした理由だけで、具体性に欠ける。

- 「営業経験を活かしたい」というだけで、なぜMRでなければならないのかが不明確。

【説得力のある志望動機の構成要素】

- きっかけ(Why MR?): なぜMRという仕事に興味を持ったのか、具体的なエピソードを交えて語ります。(例:「身近な人が病気になった際、医薬品の力に感銘を受けた」「前職で医療関係者と接する中で、その専門性に惹かれた」など)

- 自身の強みと貢献(Why Me?): 自己分析で明確にした自身の強みが、MRの業務(情報提供、信頼関係構築、目標達成など)でどのように活かせるのかを論理的に説明します。

- 企業への共感(Why This Company?): 企業研究で明らかになった、その企業の強みや理念、パイプラインなどに触れ、なぜその企業で働きたいのかを情熱的に伝えます。

「過去(経験)」「現在(強み)」「未来(貢献)」の3つの時間軸を繋ぎ、一貫性のあるストーリーとして語れるように準備しましょう。

③ 面接対策を万全にする

書類選考を通過したら、次はいよいよ面接です。MRの面接では、一般的な質問に加えて、MR特有の質問や形式が用いられることがあります。

【頻出質問への準備】

- 志望動機、自己PR、長所・短所、ガクチカ(学生時代の経験)

- 「なぜMRなのですか?営業なら他にもありますが」

- 「MRの仕事の厳しさをどう理解していますか?」

- 「これまでの人生で最も困難だった経験と、それをどう乗り越えましたか?」

- 「ストレス耐性はありますか?具体的なエピソードを教えてください」

- 「継続的な学習は得意ですか?」

- 「転勤は可能ですか?」

【ロールプレイング面接への対策】

企業によっては、MRのディテーリング(情報提供活動)を模したロールプレイング面接が実施されることがあります。面接官が医師役となり、候補者がMR役として、指定された製品の情報を模擬的に説明する形式です。

ここでは、製品知識の正確さ以上に、コミュニケーションの姿勢(傾聴力、分かりやすい説明、誠実な態度など)が評価されます。ぶっつけ本番で対応するのは難しいため、転職エージェントのサポートを受けるなどして、事前に練習を重ねておくことが極めて重要です。

また、MRは医療関係者という信頼性が第一の相手と接する仕事です。清潔感のある身だしなみ(スーツ、髪型、爪など)は絶対条件であり、ハキハキとした明るい口調や、自信のある立ち居振る舞いも厳しくチェックされます。

④ 転職エージェントを活用する

MRへの転職を成功させる上で、製薬・医療業界に強みを持つ転職エージェントの活用は、もはや必須と言っても過言ではありません。

【転職エージェント活用のメリット】

- 非公開求人の紹介: MRの求人は、企業の戦略上、一般には公開されない「非公開求人」が多数を占めます。エージェントに登録することで、これらの質の高い求人に出会える可能性が格段に高まります。

- 専門的なアドバイス: 製薬業界に精通したキャリアアドバイザーから、業界の最新動向や、各企業の内情(社風、求める人物像など)といった、個人では得難い情報を得ることができます。

- 応募書類の添削: MRの選考を熟知したプロの視点から、履歴書や職務経歴書を添削してもらえます。これにより、書類選考の通過率を高めることができます。

- 面接対策の実施: 前述のロールプレイング面接を含め、過去の質問事例に基づいた模擬面接を行ってくれます。客観的なフィードバックを受けることで、本番でのパフォーマンスを向上させることができます。

- 条件交渉の代行: 内定後、給与や待遇といった、自分では言いにくい条件面の交渉を代行してくれます。

一人で転職活動を進めるよりも、専門家のサポートを受けることで、効率的かつ有利に選考を進めることが可能です。複数のエージェントに登録し、自分と相性の良いアドバイザーを見つけることをお勧めします。

MR経験者のキャリアパス

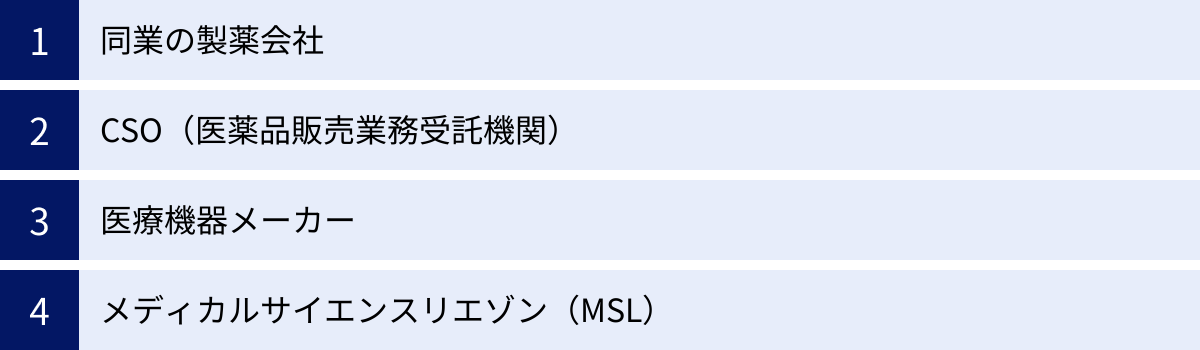

MRとして経験を積んだ後には、どのようなキャリアの可能性があるのでしょうか。MRの経験を通じて得られる高度な専門知識やスキルは、製薬・医療業界内で多様なキャリアパスを切り拓くための強力な武器となります。ここでは、MR経験者が選択する主なキャリアパスについて解説します。

同業の製薬会社

最も一般的で王道とも言えるキャリアパスが、別の製薬会社へMRとして転職することです。

この場合、単なる転職ではなく、明確なキャリアアップを目的とすることがほとんどです。

- 待遇改善: より高い年収や手厚い福利厚生を求めて、好条件を提示する企業へ移籍します。

- 領域の専門性: 現在の担当領域での専門性をさらに深めたい、あるいは将来性の高いスペシャリティ領域(がん、希少疾患など)にチャレンジしたいと考え、その領域に強みを持つ企業へ転職します。

- 将来性のあるパイプライン: 現在の所属企業の開発パイプラインに不安を感じ、有望な新薬を多数控えている企業へ移り、長期的なキャリアの安定を図ります。

- 働き方の変更: ワークライフバランスを重視し、より働きやすい環境や企業文化を持つ会社を選択することもあります。

MRとしての実績があれば、即戦力として高く評価されるため、有利な条件での転職が可能です。

CSO(医薬品販売業務受託機関)

製薬メーカーのMRが、CSO(コントラクトMR)へ転職するケースも増えています。

これは一見、キャリアダウンのように思えるかもしれませんが、明確な目的を持った戦略的な選択となる場合があります。

- 多様な経験の獲得: 一つの企業に縛られず、さまざまなメーカーの、多岐にわたる領域のプロジェクトを経験することで、MRとしての対応力やスキルセットを広げ、自身の市場価値を高めることができます。

- マネジメントへの道: CSOでは、複数のコントラクトMRを束ねるプロジェクトマネージャーや、営業所のマネジメント職など、比較的若いうちから管理職を経験できるチャンスがあります。

- 働き方の柔軟性: プロジェクトによっては勤務地が限定されるため、「転勤を避けたい」「地元で働きたい」といったライフプランに合わせた働き方を選択しやすくなります。

メーカーMRとしての経験はCSOで高く評価され、リーダー的なポジションで迎えられることも少なくありません。

医療機器メーカー

医薬品だけでなく、医療機器メーカーの営業職へキャリアチェンジする道もあります。

医療機関を訪問し、医療従事者に製品情報を提供するという点ではMRと共通していますが、扱う商材や営業スタイルには違いがあります。

- 有形商材の営業: 医薬品という無形商材と異なり、手術で使うデバイスや診断装置といった「モノ」を扱います。製品のデモンストレーションを行ったり、手術に立ち会ったりすることもあり、より具体的な手触り感のある営業活動ができます。

- 製品ライフサイクルの長さ: 医薬品に比べて製品のライフサイクルが長い傾向があり、一つの製品とじっくり向き合うことができます。

- MR経験の活用: MRとして培った医療機関とのリレーションシップや、疾患知識は、医療機器の営業においても大きな強みとなります。

これまでとは異なる角度から医療に貢献したいと考えるMRにとって、魅力的な選択肢の一つです。

メディカルサイエンスリエゾン(MSL)

近年、MRのキャリアパスとして最も注目を集めているのが「メディカルサイエンスリエゾン(MSL)」です。

MSLは、MRと同じく製薬会社に所属しますが、営業部門ではなくメディカルアフェアーズ部門に属し、営業(プロモーション)活動を一切行わないのが最大の特徴です。

- 役割: 高度な科学的・医学的知見に基づき、KOL(キーオピニオンリーダー)などのトップドクターと対等に、最新の医学情報や臨床研究に関するディスカッションを行います。販売促進ではなく、エビデンスの構築や学術交流を目的としています。

- 求められる資質: 営業目標は持たず、学術的な貢献度が評価されます。そのため、修士号・博士号(Ph.D.)や薬剤師資格を持つ人材が求められることが多いですが、特定の領域で高い専門性を築いたトップクラスのMRがMSLに転身するケースも増えています。

- 将来性: 医薬品開発の最終段階(臨床開発)や、市販後のエビデンス創出においてMSLの役割はますます重要になっており、非常に将来性が高い職種とされています。

MRとして専門性を極めた先にある、究極のサイエンス・コミュニケーターとも言えるキャリアパスです。

MR転職におすすめの転職エージェント3選

MRへの転職を成功させるためには、業界に精通した転職エージェントのサポートが欠かせません。数あるエージェントの中から、特にMR転職に実績があり、評判の高い3社を厳選してご紹介します。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況や希望に合ったエージェントを選びましょう。

| エージェント名 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| JAC Recruitment | ハイクラス・ミドルクラス向け。外資系・グローバル企業に圧倒的な強み。両面型コンサルタントによる質の高いサポート。 | MR経験者、30代以上、年収600万円以上、外資系企業や管理職を目指す人、語学力を活かしたい人 |

| doda | 業界最大級の求人数。幅広い業種・職種をカバーし、未経験者向け求人も豊富。エージェント・スカウト・サイトの3機能。 | 20代〜30代、未経験からMRを目指す人、初めての転職で不安な人、多くの求人を比較検討したい人 |

| リクルートエージェント | 業界No.1の求人数と圧倒的な転職支援実績。全年代・全職種に対応する総合力。非公開求人が豊富。 | 全てのMR転職希望者、特に未経験者や地方での転職を希望する人、手厚いサポートを受けたい人 |

① JAC Recruitment

JAC Recruitment(ジェイエイシーリクルートメント)は、管理職・専門職・技術職といった、いわゆるハイクラス・ミドルクラスの転職支援に特化したエージェントです。特に外資系企業やグローバル企業への転職支援では業界トップクラスの実績を誇ります。

【特徴】

- 外資系製薬メーカーに強い: 外資系企業との太いパイプを持っており、高年収のMR求人や、MSL、マーケティング職といった専門職の非公開求人を多数保有しています。

- 両面型のコンサルティング: 一人のコンサルタントが、企業(求人側)と求職者(転職希望者)の両方を担当する「両面型」のスタイルを採用しています。これにより、企業の求める人物像や社風といった、より深く、精度の高い情報を提供できます。

- 専門性の高いコンサルタント: 各業界に精通したコンサルタントが在籍しており、製薬業界の専門的なキャリア相談にも的確に対応してくれます。

MR経験者でさらなるキャリアアップを目指す方や、語学力を活かして外資系企業に挑戦したい方にとって、最も頼りになるエージェントの一つです。

(参照:株式会社ジェイエイシーリクルートメント 公式サイト)

② doda

doda(デューダ)は、パーソルキャリア株式会社が運営する国内最大級の転職サービスです。豊富な求人数と、多様なサービス展開が魅力です。

【特徴】

- 圧倒的な求人数: 公開求人数が非常に多く、製薬業界はもちろん、CSOや医療機器メーカーなど、幅広い選択肢の中から自分に合った求人を探すことができます。未経験者歓迎のMR求人も多数見つかるため、異業種からのチャレンジを考えている方には特におすすめです。

- 3つのサービス: 専門スタッフが転職をサポートする「エージェントサービス」、企業から直接オファーが届く「スカウトサービス」、自分で求人を探して応募する「転職サイト」の3つの機能を併用できます。自分のペースで転職活動を進めたい人にも最適です。

- 充実したサポート体制: 書類添削や面接対策はもちろん、転職イベントやセミナーも頻繁に開催しており、転職に関するノウハウを体系的に学ぶことができます。

初めての転職で何から始めればよいか分からない方や、できるだけ多くの求人を比較検討したい方にとって、非常に心強いパートナーとなるでしょう。

(参照:パーソルキャリア株式会社 doda公式サイト)

③ リクルートエージェント

リクルートエージェントは、業界最大手のリクルートが運営する転職エージェントサービスです。その圧倒的な実績と情報量は、MR転職を目指すすべての人にとって大きな武器となります。

【特徴】

- 業界No.1の実績と求人数: 転職支援実績No.1を誇り、あらゆる業界・職種の求人を網羅しています。中でも、一般には公開されていない非公開求人の数が圧倒的に多く、リクルートエージェントでしか出会えない優良求人が多数存在します。

- 手厚いサポート: 各業界に精通したキャリアアドバイザーが、面談を通じて個人の強みや希望を丁寧にヒアリングし、最適なキャリアプランを提案してくれます。提出書類の添削や、企業ごとの面接対策など、サポートの質の高さにも定評があります。

- 全国をカバー: 全国に拠点があり、Uターン・Iターン転職など、地方での転職支援にも強みを持っています。

年齢や経験を問わず、MR転職を考えるなら、まず登録しておくべきエージェントと言えるでしょう。JAC Recruitmentやdodaと併用することで、より多くのチャンスを掴むことができます。

(参照:株式会社リクルート 公式サイト)

まとめ

MR(医薬情報担当者)は、高い年収や充実した福利厚生、そして医療に貢献できるという強いやりがいを持つ、非常に魅力的な職業です。その一方で、常に学び続ける姿勢、全国転勤の可能性、そして営業目標に対する厳しいプレッシャーといった、タフさが求められる側面も併せ持っています。

近年、AIの台頭や医療機関の訪問規制強化など、MRを取り巻く環境は大きく変化しており、「将来性が厳しい」との声も聞かれます。しかし、これはMRという職業の終わりを意味するものではありません。むしろ、変化に対応し、AIには代替できない高い専門性、デジタルスキル、そして本質的なコミュニケーション能力を持つ「質の高いMR」の価値が、これまで以上に高まる時代の到来を意味しています。

未経験からMRへの転職は、特に20代であれば十分に可能です。営業経験や医療系のバックグラウンド、語学力などがあれば有利ですが、最も重要なのは「なぜMRになりたいのか」という強い熱意と覚悟です。企業研究と自己分析を徹底し、説得力のある志望動機を準備することが成功の鍵となります。

MRへの転職活動は、情報戦でもあります。非公開求人が多いこの業界で、理想のキャリアを実現するためには、製薬・医療業界に強い転職エージェントの活用が不可欠です。専門家からの客観的なアドバイスやサポートを受けることで、一人で活動するよりもはるかに効率的かつ有利に選考を進めることができるでしょう。

この記事が、あなたのMR転職という大きな決断の一助となれば幸いです。厳しい現実を理解した上で、高い志と入念な準備を持って挑戦することで、きっと道は開けるはずです。