メーカーへの転職は、安定性や待遇の良さから「勝ち組」といわれることがあります。一方で、旧来の企業文化や年功序列といった側面から「やめとけ」という声も聞かれます。実際のところ、メーカーへの転職はどのようなキャリアパスを描けるのでしょうか。

この記事では、メーカーへの転職が「勝ち組」といわれる理由と、そうではない側面を多角的に解説します。さらに、メーカーの具体的な事業内容や職種、求められるスキル、未経験から転職を成功させるためのステップまで、網羅的にご紹介します。

メーカーへの転職を検討している方はもちろん、自身のキャリアを見つめ直したい方も、ぜひ本記事を参考に、自分にとって最適なキャリア選択のヒントを見つけてください。

目次

メーカーへの転職が「勝ち組」といわれる3つの理由

多くの転職希望者にとって、メーカーは魅力的な選択肢として映ります。その背景には、他の業界にはないメーカーならではの強みや特徴が存在します。ここでは、メーカーへの転職が「勝ち組」と称される主な3つの理由について、その背景や具体的なメリットを深掘りしていきます。

① 経営が安定している企業が多い

メーカーが転職市場で人気を集める最大の理由の一つが、経営の安定性です。景気の波に左右されやすい業界も多い中、メーカー、特に大手や特定の分野で高いシェアを持つ企業は、盤石な経営基盤を築いている場合が少なくありません。

その安定性の源泉は、事業構造にあります。多くのメーカーは、一般消費者に製品を販売する「BtoC(Business to Consumer)」だけでなく、企業向けに素材や部品を供給する「BtoB(Business to Business)」事業を手掛けています。BtoB事業は、一度取引関係が構築されると長期的な契約に繋がりやすく、景気の短期的な変動による影響を受けにくいという特徴があります。例えば、社会インフラを支える素材や、最先端技術に不可欠な電子部品などは、経済状況に関わらず常に一定の需要が見込めるため、収益が安定しやすいのです。

また、メーカーは高い技術力や製造ノウハウそのものが参入障壁となり、競合他社の出現を抑制しています。長年にわたる研究開発によって蓄積された特許や独自技術は、他社が容易に模倣できるものではありません。これにより、価格競争に巻き込まれにくく、安定した利益を確保することが可能です。

具体例を挙げると、自動車業界向けの特殊な塗料を開発している化学メーカーや、半導体製造装置に不可欠な精密部品を製造しているメーカーなどは、その技術的な優位性から世界中の企業から必要とされ、強固な事業基盤を築いています。

もちろん、全てのメーカーが安泰というわけではありません。業界の将来性や、企業の財務状況を見極めることは不可欠です。転職を検討する際は、企業の自己資本比率(一般的に40%以上が安定の目安)や営業利益率といった財務指標を確認したり、その企業が属する業界の成長性や技術革新の動向を調べたりすることが重要です。安定した環境で長期的なキャリアを築きたいと考える人にとって、経営基盤の強固なメーカーは非常に魅力的な選択肢といえるでしょう。

② 給与や福利厚生のレベルが高い

給与水準の高さと福利厚生の充実度も、メーカーが「勝ち組」といわれる大きな要因です。歴史の長い大手メーカーを中心に、従業員の生活を支え、長く働き続けてもらうための制度が整っている企業が多く見られます。

給与面では、国税庁が発表した「令和4年分 民間給与実態統計調査」によると、製造業の平均給与は530万円であり、全産業の平均458万円を大きく上回っています。これは、安定した収益基盤を背景に、従業員へ利益を還元する体力があることの表れです。特に、化学、医薬品、自動車、電機といった業界の大手メーカーでは、平均年収が800万円を超えるケースも珍しくありません。基本給の高さに加えて、業績に応じた賞与(ボーナス)が安定して支給される傾向にあることも、年収を押し上げる要因となっています。(参照:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査」)

さらに特筆すべきは、福利厚生の手厚さです。多くのメーカーでは、法律で定められた社会保険などの「法定福利」に加えて、企業独自の「法定外福利」が非常に充実しています。

【メーカーでよく見られる福利厚生の例】

- 住宅関連: 独身寮や社宅の提供、家賃補助、住宅ローン補助など。特に工場が地方にある場合、格安で入居できる社宅が用意されていることが多く、可処分所得を大きく増やす要因になります。

- 家族・育児支援: 家族手当、配偶者手当、出産祝い金、育児休業制度の拡充(法定以上の期間や給付)、企業内保育所の設置など。

- 自己啓発・スキルアップ支援: 資格取得支援制度、研修制度、海外留学制度など。

- 健康・余暇: 人間ドックの費用補助、社員食堂、保養所(リゾート施設)、スポーツジムの割引利用など。

- 資産形成: 退職金制度、企業年金、財形貯蓄制度、持株会など。

これらの福利厚生は、給与という数字には直接表れないものの、従業員の生活を実質的に豊かにする重要な要素です。目先の給与だけでなく、こうした手厚いサポートを含めた「トータルリターン」で考えると、メーカーで働くことの経済的なメリットは非常に大きいといえます。

ただし、企業規模によって待遇に差がある点は注意が必要です。一般的に、大手メーカーほど福利厚生は充実している傾向にあります。転職活動においては、求人票に記載されている情報だけでなく、面接の場で具体的な制度について質問し、自分にとって重要なサポートが整っているかを確認することが大切です。

③ ワークライフバランスを保ちやすい

「勝ち組」の条件として、プライベートの充実を重視する人が増える中、ワークライフバランスを実現しやすい環境もメーカーの大きな魅力です。もちろん職種や繁忙期によって差はありますが、業界全体として働きやすい環境が整っている傾向にあります。

その理由の一つは、BtoB事業が中心のメーカーが多いことです。取引先が企業であるため、基本的には相手先の営業時間に合わせた業務遂行となり、土日祝日は休みとなるケースがほとんどです。年間休日も、日本の平均である115.3日(令和5年就労条件総合調査)を上回る120日以上に設定している企業が多数を占めます。(参照:厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」)

また、メーカーの生産活動は、年間の生産計画に基づいて行われます。そのため、突発的な業務が発生しにくく、スケジュール管理がしやすいという特徴があります。これにより、残業時間の抑制にも繋がっています。厚生労働省の調査でも、製造業の月間実労働時間は他業種と比較して安定している傾向が見られます。

近年では、多様な働き方を支援する制度の導入も進んでいます。

- フレックスタイム制度: コアタイム(必ず勤務すべき時間帯)以外は、始業・終業時間を従業員が自由に決められる制度。育児や介護との両立、通院、自己啓発など、個人の事情に合わせた働き方が可能になります。

- リモートワーク(在宅勤務): 営業職や設計職、管理部門など、場所を選ばずに仕事ができる職種で導入が進んでいます。通勤時間の削減により、プライベートな時間を確保しやすくなります。

- 有給休暇の取得促進: 多くのメーカーでは労働組合が強く、会社側も有給休暇の取得を奨励しています。計画的な年休取得や、大型連休(ゴールデンウィーク、夏季、年末年始)の設定など、従業員がリフレッシュしやすい環境づくりに積極的です。

ただし、注意点もあります。例えば、生産現場で働く場合は、24時間体制の工場でシフト勤務となることがあります。また、新製品のリリース前や、大規模なプロジェクトの納期前などは、開発部門や生産技術部門で一時的に業務が集中し、残業が増えることもあります。

それでも、総じて計画的に仕事を進めやすく、休日を確保しやすいメーカーの労働環境は、長期的な視点で心身ともに健康に働き続けたいと考える人にとって、非常に価値のあるものだといえるでしょう。

一方でメーカー転職が「やめとけ」といわれる3つの理由

これまでメーカーの魅力的な側面を見てきましたが、物事には必ず裏表があります。転職市場で「勝ち組」といわれる一方で、「メーカーはやめとけ」という意見が存在するのも事実です。ここでは、転職後に「思っていたのと違った」と後悔しないために知っておくべき、3つの注意点を解説します。

① 年功序列の風潮が根強い場合がある

メーカー、特に歴史の長い大手企業には、良くも悪くも「年功序列」の文化が根強く残っている場合があります。これは、長期雇用を前提とした人事制度や組織文化に起因しており、経営の安定性や手厚い福利厚生といったメリットの裏返しともいえます。

年功序列の環境では、年齢や勤続年数に応じて役職や給与が上がっていくのが一般的です。そのため、個人の成果や能力が評価に直結しにくいと感じることがあります。例えば、画期的なアイデアを提案しても、若手であるという理由だけでなかなか採用されなかったり、自分より仕事をしていないように見える先輩社員の方が給与が高かったりといった状況に、不満や閉塞感を覚える人も少なくありません。

また、意思決定のプロセスが複雑で、時間がかかる傾向もあります。一つの物事を進めるのに、多くの部署や役職者の承認(稟議)が必要となり、スピード感に欠けると感じるかもしれません。特に、成果主義が浸透しているIT業界やベンチャー企業から転職してきた場合、この文化的なギャップに戸惑う可能性が高いでしょう。

ただし、近年ではこの状況も変化しつつあります。グローバルな競争の激化や、若手人材の確保・定着の必要性から、成果主義の評価制度を導入したり、若手を積極的に登用したりするメーカーも増えています。360度評価(上司、同僚、部下など多角的に評価する手法)を取り入れたり、実力次第で早期に昇進できるキャリアパスを用意したりと、旧来の慣習を打破しようとする動きが見られます。

転職を考える際には、企業のウェブサイトや採用情報だけで判断するのではなく、口コミサイトで社内の雰囲気を調べたり、可能であればOB/OG訪問をしたり、面接で評価制度や若手社員の活躍事例について具体的に質問したりすることで、その企業の実態を見極めることが重要です。

② 成果が給与にすぐに反映されにくい

年功序列の文化と密接に関連するのが、個人の成果が給与や賞与にすぐに、かつダイレクトに反映されにくいという点です。メーカーの仕事は、研究開発から設計、生産、営業まで、多くの部門が連携して一つの製品を生み出すチームプレーが基本です。そのため、個人の功績を明確に切り出して評価するのが難しい側面があります。

特に、研究開発職などは、一つの成果が出るまでに数年、あるいは十年以上かかることも珍しくありません。短期的な業績で評価されるインセンティブ制度(歩合給)が充実している営業職などと比べると、自分の頑張りが報酬に繋がっているという実感を得にくいかもしれません。

評価制度も、半期や一年に一度の目標管理制度(MBO)に基づいて行われることが多く、日々の小さな成果が即座に評価されるわけではありません。賞与(ボーナス)も、個人の評価よりは会社全体の業績や所属部署の成績に連動する割合が大きい企業が一般的です。

この特徴は、安定性を重視する人にとってはメリットにもなります。個人の成績が振るわなかったとしても、給与が大幅に下がるリスクは少ないため、安心して仕事に取り組めます。しかし、「自分の実力で稼ぎたい」「成果を出した分だけ正当に評価されたい」という志向が強い人にとっては、物足りなさを感じる可能性があります。

このようなミスマッチを防ぐためには、転職活動の段階で企業の評価制度や給与体系を詳しく確認することが不可欠です。面接の場で、「どのような成果が評価に繋がりやすいですか」「賞与の査定における個人評価と業績評価の割合はどのくらいですか」といった具体的な質問をすることで、その企業が個人の成果をどの程度重視しているかを知ることができます。

③ 希望しない勤務地になる可能性がある

メーカーへの転職を考える上で、無視できないのが「勤務地」の問題です。特に全国、あるいは世界中に拠点を持つ大手メーカーの場合、総合職として採用されると、将来的に転勤を伴う異動の可能性が常にあります。

メーカーの根幹である工場(生産拠点)は、広い土地や水資源を確保しやすい地方に立地していることが多く、研究開発拠点も郊外に設けられているケースが少なくありません。そのため、「都会で働きたい」という希望を持っていても、初期配属が地方の工場になることや、キャリアの途中で地方への転勤を命じられる可能性があります。

また、グローバルに事業を展開する企業であれば、海外赴任のチャンスもあります。これは語学力を活かしたい人や、国際的なキャリアを築きたい人にとっては大きな魅力ですが、一方で家族の事情などで国内勤務を希望する人にとってはリスクとなります。

こうした転勤は、本人のキャリア形成や、会社の事業戦略に基づいて行われるため、必ずしも個人の希望が通るとは限りません。数年単位で異なる地域や部署を経験する「ジョブローテーション」は、多角的な視点を持つゼネラリストを育成するという目的があり、会社にとっては重要な人事戦略なのです。

この問題への対策としては、以下のような方法が考えられます。

- 「勤務地限定採用」や「エリア総合職」の求人を探す:

近年、多様な働き方のニーズに応えるため、転勤のない採用区分を設ける企業が増えています。給与水準が全国転勤ありの総合職よりやや低くなる場合もありますが、ライフプランを重視する人には有効な選択肢です。 - 中小メーカーや特定の地域に根差した企業を狙う:

事業所が特定のエリアに集中している企業であれば、転勤のリスクは大幅に低減されます。 - 面接でキャリアプランと勤務地の希望を明確に伝える:

入社後のミスマッチを防ぐためにも、自分の希望は正直に伝えるべきです。ただし、あまりに条件を限定しすぎると、採用の可能性が狭まることもあるため、伝え方には工夫が必要です。

「どこで働くか」は「何をするか」と同じくらい重要な要素です。自分のライフプランと照らし合わせ、転勤の可能性を許容できるのか、できないのであればどのような選択肢があるのかを、転職活動の初期段階で考えておくことが不可欠です。

メーカーとは?事業内容と分類を解説

「メーカー」と一言でいっても、その事業内容や規模、得意とする分野は多岐にわたります。転職を成功させるためには、まずメーカーという業界の全体像を正しく理解し、その中で自分がどの領域に興味があるのかを明確にすることが重要です。

メーカーの事業内容

メーカーの基本的な事業内容は、「自社で製品を企画・開発・製造し、販売する企業」と定義できます。この一連の流れは「サプライチェーン」や「バリューチェーン」とも呼ばれ、メーカーのビジネスモデルの根幹をなしています。

具体的には、以下のようなプロセスで成り立っています。

- 仕入れ(調達・購買): 製品を作るための原材料や部品を、国内外のサプライヤー(供給元)から購入します。

- 企画・開発: 市場のニーズやトレンドを分析し、どのような新製品を作るかを考え、コンセプトを固めます。

- 研究・設計: 企画された製品を実現するための技術的な研究を行い、具体的な仕様や構造を設計します。

- 製造(生産): 設計図に基づき、自社の工場で製品を組み立て、加工します。

- 販売(営業・マーケティング): 完成した製品を、代理店や小売店、あるいは直接消費者や企業に販売します。

- アフターサービス: 販売した製品のメンテナンスや修理、問い合わせ対応などを行います。

このように、メーカーは単に「モノを作る」だけでなく、原材料の調達から最終的な販売・サービスまで、製品に関わる全ての工程に責任を持つのが特徴です。このプロセスの中で、原材料や部品に「付加価値」をつけ、最終製品として市場に供給することで利益を生み出しています。

メーカーの3つの分類

メーカーは、その製品がサプライチェーンのどの段階に位置するかによって、大きく3つの種類に分類できます。それぞれの特徴を理解することで、業界研究がより深まります。

| 分類 | 概要 | 具体的な製品例(業界) | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 素材メーカー | あらゆる製品の元となる「素材」を製造・供給する。 | 鉄鋼、非鉄金属、化学製品(樹脂、繊維)、ガラス、セメント、紙・パルプなど | BtoBが中心。大規模な設備投資が必要で参入障壁が高い。景気動向の影響を受けやすいが、インフラを支えるため事業は安定的。 |

| 部品・加工メーカー | 素材メーカーから仕入れた素材を加工し、製品の「部品」を製造する。 | 電子部品(半導体、コンデンサ)、自動車部品(エンジン、トランスミッション)、精密機器部品など | BtoBが中心。特定の分野に特化した高い技術力が求められる。完成品メーカーの生産動向に業績が左右されやすい。 |

| 完成品メーカー | 部品メーカーなどから調達した部品を組み立て、消費者が直接使用する「最終製品」を製造する。 | 自動車、家電製品、食品、飲料、医薬品、化粧品、アパレルなど | BtoCの比率が高い。ブランド力やマーケティング戦略が重要。消費者の嗜好やトレンドの変化に迅速に対応する必要がある。 |

① 素材メーカー

素材メーカーは、産業の根幹を支える「縁の下の力持ち」的な存在です。鉄鋼、化学、繊維、ガラスといった基礎素材を製造し、自動車メーカーや電機メーカー、建設会社など、幅広い業種の企業に供給します。

- 特徴: 事業規模が非常に大きく、グローバルに展開している企業が多いのが特徴です。製品を製造するために巨大なプラントや設備が必要となるため、莫大な初期投資が求められ、新規参入が難しい「装置産業」とも呼ばれます。そのため、一度市場での地位を確立すると、長期間にわたり安定した経営を維持しやすい傾向にあります。

- やりがい: 自分たちが作った素材が、社会のあらゆる製品の基礎となっていることに大きなやりがいを感じられます。世界を相手にビジネスをする機会も多く、スケールの大きな仕事に携われます。

- 求められる人材: 化学、物理、材料工学といった理系の専門知識を持つ研究・開発職や、大規模なプラントを管理する生産技術職のニーズが高いです。また、海外の企業との取引も多いため、語学力も重視されます。

② 部品・加工メーカー

部品・加工メーカーは、素材をより付加価値の高い「部品」へと進化させる役割を担います。スマートフォンの中に入っている無数の電子部品や、自動車を構成する数万点のパーツなどがこれにあたります。

- 特徴: 世界トップクラスのシェアを誇る高い技術力を持つ企業が日本に数多く存在するのが、この分野の特徴です。「キーデバイス」と呼ばれる、その部品がなければ最終製品が作れないほど重要な部品を製造している企業も多く、規模は小さくても強い競争力を持っています。一方で、特定の完成品メーカーへの依存度が高い場合、そのメーカーの業績に自社の経営が大きく左右されるというリスクも抱えています。

- やりがい: 最先端技術に直接触れ、日本の「モノづくり」の心臓部を支えているという実感を得られます。特定の技術を深く追求し、その分野のスペシャリストとしてキャリアを築くことが可能です。

- 求められる人材: 精密な加工技術や、特定の技術領域に関する深い専門性を持つエンジニアが中心となります。品質を維持・向上させるための品質管理・品質保証の役割も非常に重要です。

③ 完成品メーカー

完成品メーカーは、消費者に最も身近な存在です。自動車、テレビ、スマートフォン、食品、医薬品など、私たちの生活に欠かせない最終製品を手掛けています。

- 特徴: 消費者と直接接点を持つため、ブランドイメージやマーケティング戦略が企業の業績を大きく左右します。消費者のニーズやライフスタイルの変化をいち早く捉え、魅力的な新製品を次々と市場に投入していくスピード感が求められます。BtoCビジネスが中心ですが、法人向けの製品(例:業務用エアコン、オフィス向け複合機など)を手掛ける企業も多くあります。

- やりがい: 自分が企画や開発、営業に携わった製品が、実際に店頭に並び、多くの人々の生活を豊かにしている様子を直接見ることができるのが最大のやりがいです。市場の反応がダイレクトに伝わってくるため、手応えを感じやすい仕事といえます。

- 求められる人材: 市場のニーズを汲み取り製品コンセプトを立案する商品企画・マーケティング職、製品を消費者に届ける営業職の役割が非常に重要です。もちろん、魅力的な製品を生み出すための研究・開発・設計職も不可欠です。

このように、同じメーカーでも分類によって事業内容や求められるスキルは大きく異なります。自分の興味や強みがどの分類のメーカーで最も活かせるのかを考えることが、転職活動の第一歩となります。

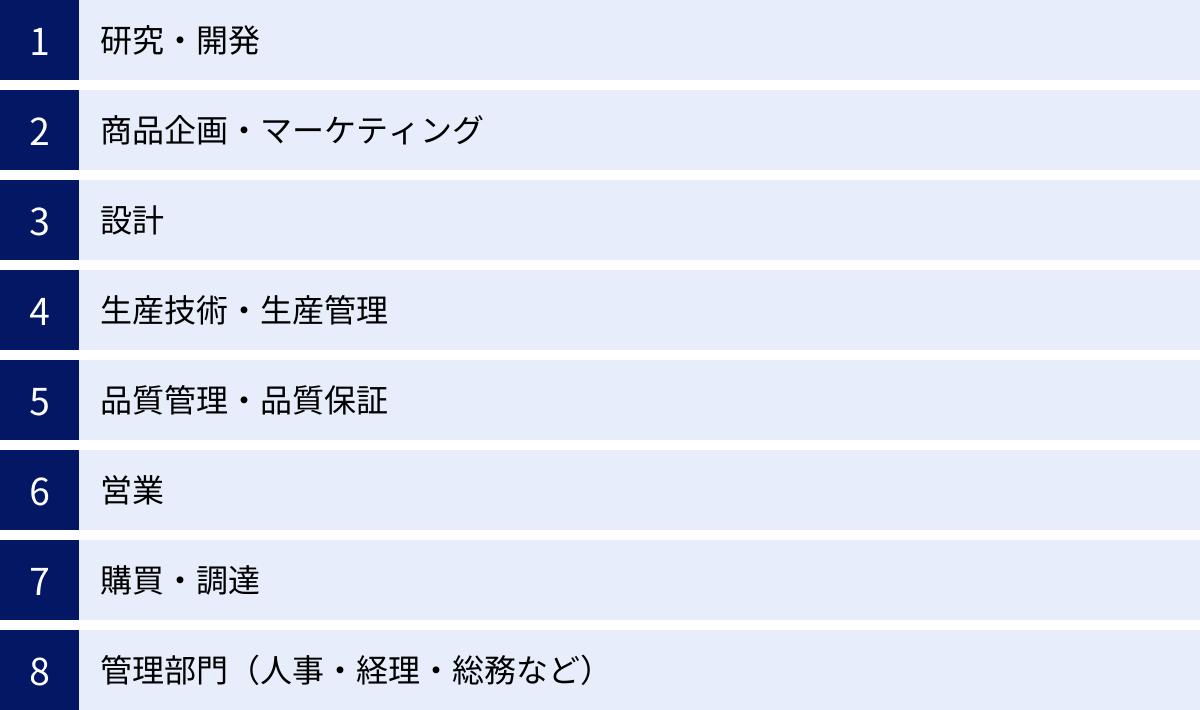

メーカーの主な職種と仕事内容

メーカーの仕事は、一つの製品が世に出るまでに、実に多くの職種の人々が関わるリレーのようなものです。ここでは、メーカーを構成する代表的な職種と、それぞれの具体的な仕事内容について解説します。自分の経験やスキルがどの職種で活かせるか、あるいはどの職種に挑戦してみたいかを考える参考にしてください。

研究・開発

新技術や新製品の「種」を生み出す、メーカーの頭脳ともいえる部門です。未来の事業の柱となる可能性を秘めた、最も創造的な仕事の一つです。

- 仕事内容:

- 基礎研究: 数年〜数十年先を見据え、世の中にまだない新しい原理や物質、技術シーズ(種)を発見するための研究。大学や公的研究機関と共同で行うことも多い。

- 応用研究: 基礎研究で得られた成果を、具体的な製品に結びつけるための技術を開発する。

- 製品開発: 応用研究で確立された技術を使い、市場投入を目指して製品の試作や評価を繰り返す。

- やりがい: 世界初、業界初の技術を生み出す瞬間に立ち会える可能性があります。知的好奇心を満たしながら、社会に大きなインパクトを与える仕事ができます。

- 求められるスキル: 特定分野(化学、物理、生物、情報科学など)における高度な専門知識、論理的思考力、粘り強さ、探求心。

商品企画・マーケティング

市場や顧客のニーズを的確に捉え、「売れる製品」のコンセプトを創り出す部門です。研究開発部門と営業部門の橋渡し役も担います。

- 仕事内容:

- 市場調査: アンケートやインタビュー、データ分析などを通じて、市場のトレンドや顧客が抱える課題(インサイト)を把握する。

- コンセプト立案: 調査結果に基づき、ターゲット顧客、製品の特長、価格設定などを具体化した製品コンセプトを立案する。

- 販売戦略策定: 製品の魅力を伝えるための広告宣伝やプロモーション活動の計画を立てる。

- やりがい: 自分のアイデアが形になり、ヒット商品を生み出す中心的役割を担えます。市場の反応をダイレクトに感じられる点が魅力です。

- 求められるスキル: マーケティング知識、データ分析能力、発想力、情報収集力、プレゼンテーション能力。

設計

商品企画で決まったコンセプトを、具体的な「図面」に落とし込む仕事です。製品の性能、コスト、デザイン、安全性などを決定する重要な役割を担います。

- 仕事内容:

- 構想設計: 製品の全体的な構造や主要部品の配置を決める。

- 詳細設計: 各部品の形状、寸法、材質などをCAD(Computer-Aided Design)と呼ばれる設計支援ツールを用いて詳細に図面化する。

- 解析・シミュレーション: CAE(Computer-Aided Engineering)ツールを使い、強度や耐久性、熱などの性能をコンピュータ上で検証する。

- やりがい: 自分が設計したものが実際に形になり、製品として世の中に出ていくプロセスに深く関われます。技術的な課題を解決していく面白さがあります。

- 求められるスキル: CAD/CAEの操作スキル、機械工学・電気電子工学などの専門知識、製図の知識、コスト意識。

生産技術・生産管理

製品を「高品質・低コスト・短納期」で安定的に量産するための体制を構築・維持する部門です。工場の司令塔ともいえる存在です。

- 仕事内容:

- 生産技術: 新製品を量産するための生産ラインの設計・立ち上げ、生産設備の導入・改善、製造工程の効率化などを行う。

- 生産管理: 需要予測に基づき、いつ、何を、どれだけ作るかという生産計画を立案し、原材料の調達から製品の完成、出荷までの一連の流れを管理する。

- やりがい: モノづくりの現場に最も近い場所で、創意工夫によって生産性を向上させ、会社の利益に直接貢献できます。

- 求められるスキル: 生産工学に関する知識、品質管理(QC)手法、課題解決能力、調整力、マネジメント能力。

品質管理・品質保証

製品が顧客の求める品質基準を満たしていることを保証する、メーカーの信頼を支える最後の砦です。

- 仕事内容:

- 品質管理(QC): 製造工程において、製品が仕様通りに作られているかを検査・測定し、不良品の発生を防ぐための改善活動を行う。

- 品質保証(QA): 完成した製品が出荷基準を満たしているかを最終的に保証する。また、品質マネジメントシステム(ISO9001など)の構築・運用や、顧客からのクレーム対応、原因究明と再発防止策の策定も担う。

- やりがい: 自社の製品の品質とブランドイメージを守るという、非常に責任の大きい仕事です。顧客からの信頼を直接的に支えているという実感を得られます。

- 求められるスキル: 品質管理に関する専門知識(統計的品質管理など)、規格(ISOなど)への理解、正確性、粘り強さ、分析力。

営業

自社製品の魅力や価値を顧客に伝え、購入へと繋げる最前線の仕事です。

- 仕事内容:

- BtoB営業: 企業を顧客とし、自社の素材や部品、生産設備などを提案・販売する。既存顧客との関係を維持するルート営業と、新規顧客を開拓する新規開拓営業がある。

- BtoC営業: 消費者向けの製品を、家電量販店やスーパーといった小売店に置いてもらうための交渉(代理店営業)などを行う。

- やりがい: 顧客の課題を自社製品で解決し、「ありがとう」と感謝される喜びがあります。売上という形で会社の成長に直接貢献できます。

- 求められるスキル: コミュニケーション能力、交渉力、課題発見・解決能力、製品知識、業界知識。未経験からでも挑戦しやすい職種の一つです。

購買・調達

製品を作るために必要な原材料や部品を、世界中から「最適な品質・価格・納期」で仕入れる仕事です。コスト競争力を左右する重要な役割を担います。

- 仕事内容:

- サプライヤー選定: 新規取引先の開拓や評価を行う。

- 価格交渉: サプライヤーと仕入れ価格の交渉を行う。

- 納期管理: 生産計画に合わせて、必要な資材が滞りなく納品されるように管理する。

- やりがい: 優れたサプライヤーを発掘したり、交渉によってコストダウンを実現したりすることで、会社の利益に大きく貢献できます。グローバルな舞台で活躍する機会も多いです。

- 求められるスキル: 交渉力、コスト分析能力、語学力、サプライチェーンに関する知識。

管理部門(人事・経理・総務など)

会社全体の組織運営を円滑にし、従業員が働きやすい環境を整えることで、事業活動を後方から支える部門です。

- 仕事内容:

- 人事: 採用、教育研修、労務管理、人事制度の企画・運用など。

- 経理: 資金管理、決算業務、予算作成など、会社のお金に関わる業務全般。

- 総務: 備品管理、オフィス環境の整備、株主総会の運営など、他部門が担当しない幅広い業務。

- その他、法務、広報・IR、情報システムなど。

- やりがい: 会社全体を俯瞰し、経営層に近い視点で組織づくりに関われます。従業員から頼りにされる存在です。

- 求められるスキル: 各分野の専門知識(簿記、労働法など)。業界を問わず通用するポータブルスキルが活かしやすい職種です。

メーカーへの転職に向いている人の特徴

メーカーへの転職を成功させ、入社後も活躍し続けるためには、個人の志向性や価値観がメーカーの文化や仕事内容と合っているかが非常に重要です。ここでは、どのような人がメーカーへの転職に向いているのか、その特徴を3つの観点から解説します。

モノづくりに興味や関心がある人

これは最も基本的かつ重要な素養です。「モノが作られるプロセスそのものにワクワクする」「自分の仕事が目に見える形になることに喜びを感じる」という純粋な興味・関心は、メーカーで働く上での大きなモチベーションになります。

単に完成した製品が好きというだけでなく、その製品がどのような技術で作られ、どのような部品で構成され、社会でどのように役立っているのかという背景にまで好奇心が及ぶ人は、メーカーの仕事に深く没頭できるでしょう。

例えば、以下のような思考を持つ人はメーカーに向いているといえます。

- 新製品のニュースを見ると、その機能だけでなく「どうやってこの薄さを実現したんだろう」「どんな素材を使っているんだろう」と技術的な側面に興味が湧く。

- 日常生活で使う製品に対して、「もっとこうだったら使いやすいのに」という改善案を自然と考えてしまう。

- 一つのことをコツコツと探求し、試行錯誤を繰り返して何かを完成させる過程が好き。

こうした「モノづくり」への情熱は、日々の業務で困難な課題に直面した際の乗り越える力になります。特に研究開発、設計、生産技術といった技術系の職種では、この探求心がなければ務まりません。また、営業やマーケティング職であっても、自社製品の技術的な強みや製造過程のこだわりを深く理解していることは、顧客への説得力を高める上で不可欠です。製品に対する「愛」や「リスペクト」が、仕事の質を大きく左右するのがメーカーの世界です。

チームで協力して目標を達成したい人

メーカーの仕事は、個人の力だけで完結することはほとんどありません。前述の通り、一つの製品を世に送り出すまでには、研究、企画、設計、調達、生産、品質保証、営業、管理部門など、非常に多くの部署や人々が関わる壮大なチームプレーです。

そのため、個人の成果を追求するよりも、チーム全体の目標達成のために、周囲と協調しながら自分の役割を果たすことにやりがいを感じる人が向いています。

- コミュニケーション能力: 自分の考えを分かりやすく伝えるだけでなく、他部署の専門家の意見を尊重し、理解しようと努める姿勢が求められます。時には利害が対立する部門間の調整役を担うこともあります。

- 協調性: チームの和を大切にし、困っているメンバーがいれば自然に手を差し伸べられるような人が評価されます。自分の担当範囲だけをこなすのではなく、プロセス全体がスムーズに流れるように配慮する視点が必要です。

- 責任感: 自分の仕事が後工程の担当者に影響を与えることを常に意識し、責任を持って業務を遂行する姿勢が不可欠です。

例えば、設計部門は、生産部門が作りやすいように、また営業部門が売りやすいように、コストや性能のバランスを考えながら設計する必要があります。自分の理想だけを追求するのではなく、関連部署と密に連携し、最適な着地点を見つけていくプロセスを楽しめる人が、メーカーで高く評価されます。「個の力」よりも「和の力」を重んじる文化に馴染めるかどうかが、一つの判断基準となるでしょう。

安定した環境でキャリアを築きたい人

「勝ち組といわれる理由」でも触れたように、多くのメーカーは経営基盤が安定しており、福利厚生も充実しています。そのため、腰を据えてじっくりと専門性を高め、長期的な視点で自身のキャリアを構築していきたいと考える人にとって、メーカーは非常に適した環境です。

- 長期的な視点: メーカーの研究開発や人材育成は、数年〜数十年単位の長期的なスパンで考えられています。短期的な成果を性急に求められる環境よりも、一つの分野を深く掘り下げてスペシャリストを目指したい人に向いています。

- 教育・研修制度の活用: 大手メーカーを中心に、階層別研修や専門スキル研修、資格取得支援制度などが充実しています。こうした制度を積極的に活用し、着実にスキルアップしていきたいという学習意欲の高い人には最適な環境です。

- ワークライフバランスの重視: 安定した経営基盤があるからこそ、従業員の働きやすさにも投資できます。仕事とプライベートのバランスを取りながら、無理なく長く働き続けたいという価値観を持つ人にとって、メーカーの労働環境は大きな魅力となるでしょう。

もちろん、安定は「変化がない」という意味ではありません。むしろ、技術革新や市場の変化に対応し続けるために、常に学び続ける姿勢が求められます。しかし、その挑戦を支える土台がしっかりしているため、安心して目の前の仕事に集中できます。変化の激しい時代だからこそ、安定した基盤の上で着実に成長したいと考える人にとって、メーカーは理想的なキャリアステージの一つといえるのです。

メーカーの平均年収はどのくらい?

転職を考える上で、年収は最も気になる要素の一つです。メーカーの年収は、業界や企業規模、職種、年齢などによって大きく異なりますが、全体的な傾向を把握しておくことは重要です。

まず、マクロな視点から見ると、前述の通り、国税庁の「令和4年分 民間給与実態統計調査」において、製造業の平均給与は年間530万円とされています。これは、給与所得者全体の平均である458万円を70万円以上も上回る水準であり、メーカー(製造業)が比較的高収入な業界であることを示しています。(参照:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査」)

しかし、これはあくまで平均値です。実際には、どの分野のメーカーかによって年収水準は大きく変わってきます。一般的に、利益率の高い製品を扱っている業界ほど、年収も高くなる傾向にあります。

【業界別・メーカーの年収水準(一般的な傾向)】

| 年収水準 | 業界の例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 高い | 医薬品、化学、電気機器(半導体関連など)、自動車 | 高い専門性や研究開発力が求められ、製品の付加価値が高い。グローバルに事業展開する大手企業が多く、利益率も高い傾向にある。 |

| 中程度 | 精密機器、機械、食品、飲料 | 安定した需要があるが、競争が激しい分野も多い。企業規模による年収の差が大きい。 |

| やや低い | 繊維・アパレル、紙・パルプ、家具 | 労働集約的な側面があり、価格競争が激しい傾向にある。ただし、高付加価値なブランドを持つ企業は高水準。 |

例えば、新薬開発に成功すれば莫大な利益が見込める医薬品メーカーや、特殊な機能性材料で高い世界シェアを持つ化学メーカーなどは、業界全体の年収水準が非常に高いことで知られています。大手企業では30代で年収1,000万円に到達するケースも珍しくありません。

また、同じメーカー内でも、職種によって年収は異なります。一般的には、高度な専門性が求められる研究・開発職や、会社の売上を直接左右する営業職(特に成果に応じたインセンティブがある場合)の年収が高くなる傾向があります。

年齢や役職も年収を左右する大きな要素です。年功序列の文化が残る企業では、勤続年数に応じて着実に給与が上昇していきます。一般的には、30代で係長クラス、40代で課長クラスへと昇進し、それに伴い年収も600万円、800万円、1,000万円と段階的に上がっていくキャリアパスが典型的です。

重要なのは、目先の年収だけでなく、生涯にわたって得られるトータルリターンで考えることです。メーカーは、充実した退職金制度や企業年金、家賃補助などの福利厚生が手厚い企業が多く、可処分所得や老後の資産形成まで含めると、額面年収以上のメリットを享受できる場合があります。

転職活動においては、希望する企業の有価証券報告書(上場企業の場合)で従業員の平均年間給与を確認したり、転職エージェントから同業他社の年収相場に関する情報を得たりすることで、より具体的な年収イメージを掴むことができます。

未経験からメーカーへの転職は可能?

「メーカーで働きたいけれど、関連する業務経験がない」と不安に思う方も多いかもしれません。結論からいえば、未経験からメーカーへの転職は十分に可能です。ただし、年齢やこれまでのキャリアによって、求められるものや転職の難易度、狙い目となる職種が異なります。

20代はポテンシャル採用の可能性がある

20代、特に社会人経験3年未満の第二新卒であれば、未経験からでもメーカーに転職できる可能性は非常に高いといえます。この年代の採用では、企業側も即戦力としてのスキルや経験よりも、個人の持つポテンシャル(将来性)や学習意欲、人柄などを重視する「ポテンシャル採用」を行うことが多いためです。

メーカーは長期的な人材育成を前提としている企業が多く、若手を採用して自社の文化に染めながら一人前に育てていきたいというニーズがあります。そのため、現時点でのスキル不足は大きなハンデにはなりにくいのです。

重要なのは、なぜメーカーで働きたいのか、入社後にどのように貢献し、成長していきたいのかを、熱意を持って語れることです。異業種での経験であっても、それをメーカーの仕事にどう活かせるかを具体的にアピールできれば、評価はさらに高まります。

例えば、

- 小売業での接客経験 → お客様のニーズを汲み取る力として商品企画や営業に活かせる

- IT業界での営業経験 → 論理的な提案力や顧客管理能力をBtoB営業に活かせる

- 飲食店の店長経験 → スタッフや食材の管理能力を生産管理に活かせる

このように、これまでの経験を「ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)」として捉え直し、メーカーのどの職種で貢献できるかを結びつけて説明することが、選考を突破する鍵となります。20代のうちは、特定の業界や職種に固執せず、未経験者歓迎の求人に積極的に応募してみることをお勧めします。

30代以降は即戦力となるスキルが求められる

30代以降になると、ポテンシャル採用の枠は減少し、即戦力として貢献できる専門的なスキルや経験が求められるようになります。全くの未経験分野に挑戦するのは、20代に比べて難易度が上がります。

しかし、これも不可能ではありません。鍵となるのは、これまでのキャリアで培ったスキルと、メーカーの仕事との「親和性」です。異業種での経験でも、メーカーで高く評価されるスキルは数多く存在します。

【30代以降の転職でアピールできるスキルの例】

- マネジメント経験:

部下の育成やチームの目標管理といった経験は、業界を問わず高く評価されます。特に、将来の管理職候補として採用される場合には必須のスキルです。 - プロジェクトマネジメントスキル:

IT業界や建設業界などで、予算・納期・品質を管理しながらプロジェクトを推進した経験は、メーカーの生産管理や新製品開発プロジェクトなどで大いに活かせます。 - 高度な専門スキル:

財務・会計の専門知識を持つ人が経理部門へ、Webマーケティングの専門家がマーケティング部門へ、といったように、職種軸での転職であれば、業界が未経験でも十分に可能性があります。 - 語学力:

高い語学力(特に英語)があれば、海外営業や海外工場の管理、グローバルな調達といった職種で、未経験からでも採用されるチャンスが広がります。

30代以降の未経験転職では、「自分は何ができるのか(Can)」を明確にし、それが企業の求める人材像とどう合致するのかを論理的に説明することが何よりも重要になります。

未経験からでも挑戦しやすい職種の例

業界・職種ともに未経験からメーカーへの転職を目指す場合、比較的挑戦しやすいとされる職種がいくつかあります。これらの職種は、専門的な知識よりも、コミュニケーション能力や人柄といったヒューマンスキルが重視される傾向にあります。

- 営業:

最も未経験者向けの求人が多い職種です。特にBtoC製品を扱うメーカーの営業や、既存顧客を回るルート営業は、コミュニケーション能力や人当たりの良さが重視されるため、異業種での営業経験者や販売・サービス職の経験者が活躍しやすいフィールドです。 - 生産管理:

多くの部署と連携し、生産計画の調整を行うため、調整力や計画性、コミュニケーション能力が求められます。製造現場の知識は入社後に学ぶことが前提となっている求人も多く、未経験からでも挑戦しやすい職種の一つです。 - 品質管理・品質保証:

マニュアルに沿って検査を行ったり、決められた手順を遵守したりする業務が多いため、真面目さ、正確性、責任感の強さといった素養が評価されます。細かい作業が苦にならない人や、ルールを守ることが得意な人に向いています。 - 管理部門(総務・人事など):

総務や人事といった職種は、業界特有の知識よりも、労務管理やオフィス管理といった普遍的なスキルが求められます。そのため、他業界で同職種の経験があれば、メーカー未経験でも転職しやすいといえます。

これらの職種からキャリアをスタートし、社内で経験を積んでから、より専門性の高い部署へ異動するというキャリアパスを描くことも可能です。

メーカーへの転職で求められる経験・スキル

メーカーへの転職を成功させるためには、企業側がどのような人材を求めているのかを正確に理解し、自身の経験やスキルを効果的にアピールする必要があります。ここでは、特に重要視される3つのスキルについて解説します。

職種に対する専門性

これは経験者採用において最も重視される要素です。特定の職務領域における深い知識と実践的なスキルは、即戦力として活躍するための必須条件となります。求められる専門性は職種によって大きく異なります。

- 研究・開発職:

化学、材料工学、電気電子工学、情報科学といった分野での修士・博士号レベルの学識や、特定の技術領域(例:AI、高分子化学、半導体プロセスなど)に関する研究実績が求められます。学会での発表経験や特許出願経験なども高く評価されます。 - 設計職:

3D-CAD(CATIA, SolidWorksなど)やCAE(解析ツール)の高い操作スキルは不可欠です。それに加え、材料力学、熱力学、流体力学、制御工学といった機械設計の基礎知識や、量産化を見据えたコスト意識(VE/VA)も重要になります。 - 生産技術職:

生産ラインの自動化や効率化(IE:インダストリアルエンジニアリング)に関する知識、品質管理手法(QC7つ道具、統計的品質管理など)、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)の制御技術などが求められます。工場の立ち上げや改善プロジェクトを主導した経験は大きなアピールポイントになります。 - 品質管理・品質保証職:

ISO9001などの品質マネジメントシステムの知識や内部監査員の経験、統計的品質管理(SQC)の手法を用いたデータ分析能力、FMEA(故障モード影響解析)などの品質リスクを未然に防ぐ手法に関する知識が重要です。 - 営業・マーケティング職:

担当する製品や業界に関する深い知識はもちろんのこと、BtoB営業であればソリューション提案力や大手企業へのアカウントマネジメント経験、マーケティングであればデータ分析に基づく戦略立案能力やデジタルマーケティングのスキルが求められます。

これらの専門性は、一朝一夕で身につくものではありません。これまでのキャリアで、どのような課題に対して、どのような知識やスキルを用いて、どのような成果を上げてきたのかを、具体的なエピソードを交えて語れるように準備しておくことが不可欠です。

マネジメントスキル

30代半ば以降のキャリア採用や、管理職候補としての採用では、専門性に加えてマネジメントスキルが厳しく評価されます。マネジメントスキルは、大きく「ピープルマネジメント」と「プロジェクトマネジメント」の2つに分けられます。

- ピープルマネジメント:

これは「人」を管理し、育てる能力です。具体的には、部下の目標設定と進捗管理、動機付け(モチベーション向上)、指導・育成、チームビルディングといったスキルが含まれます。役職経験がなくても、「後輩の指導役としてOJTを担当した」「チームリーダーとしてメンバーをまとめた」といった経験があれば、積極的にアピールすべきです。多様な価値観を持つメンバーの意見をまとめ、一つの方向に導いた経験は、部門間の連携が不可欠なメーカーにおいて高く評価されます。 - プロジェクトマネジメント:

これは「業務」を計画通りに完遂させる能力です。新製品開発や生産ラインの立ち上げなど、メーカーの仕事はプロジェクトの集合体です。目標(ゴール)を明確に設定し、そこから逆算してタスクを洗い出し、スケジュール、コスト、リソース(人・モノ・金)を管理しながら、課題を解決し、プロジェクトを成功に導く一連のスキルを指します。PMP®(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)などの資格も、スキルの客観的な証明として有効です。

自身のマネジメント経験をアピールする際は、「〇人のチームを率いて、売上を〇%向上させた」というように、具体的な規模や成果を数字で示すことが説得力を高めるポイントです。

語学力

グローバル化が進展する現代において、語学力、特に英語力は、メーカーで働く上でますます重要なスキルとなっています。多くの日系メーカーが海外に生産拠点や販売網を持ち、売上の半分以上を海外が占める企業も少なくありません。

- 求められるレベル:

日常会話レベルに留まらず、ビジネスで通用する実践的な語学力が求められます。具体的には、海外の取引先とのメールのやり取り、英語での電話会議やテレビ会議への参加、技術仕様書や契約書といった専門的な文書の読解・作成ができるレベルです。TOEICのスコアでいえば、一般的に730点以上が一つの目安とされ、海外営業や海外駐在を目指すのであれば860点以上が望ましいとされています。 - 語学力が活かせる職種:

- 海外営業: 海外の顧客や代理店と直接交渉し、製品を販売します。

- 購買・調達: 海外のサプライヤーから、より安く高品質な部品や原材料を調達します。

- 生産技術・品質保証: 海外工場の立ち上げ支援や、現地の品質指導を行います。

- 研究・開発: 海外の研究機関との共同研究や、国際学会での発表、海外の最新技術論文の読解などで語学力を活かせます。

英語だけでなく、中国市場の重要性の高まりから中国語のスキルや、欧州や南米との取引がある企業ではドイツ語、スペイン語、ポルトガル語などのスキルも高く評価される場合があります。語学力は、転職先の選択肢を広げ、入社後のキャリアアップにも直結する強力な武器となります。

メーカーへの転職を成功させる4つのステップ

メーカーへの転職は、計画的に進めることで成功の確率を格段に高めることができます。思いつきで行動するのではなく、以下の4つのステップを着実に実行していきましょう。

① 自己分析で強みと経験を整理する

転職活動の出発点は、「自分自身を深く知ること」です。これまでのキャリアを振り返り、自分の強み、弱み、得意なこと、やりたいこと、価値観などを徹底的に洗い出す作業(キャリアの棚卸し)を行いましょう。

- 何をやってきたか(What):

これまで所属した会社や部署で、どのような業務を担当してきたのかを具体的に書き出します。 - どのような成果を出したか(Result):

担当した業務の中で、どのような成果や実績を上げたのかを、できるだけ具体的な数字(売上〇%アップ、コスト〇%削減、期間〇ヶ月短縮など)を用いて記述します。 - どのように行動したか(Action):

その成果を出すために、自分がどのように考え、どのような工夫や努力をしたのか、そのプロセスを掘り下げます。課題発見、目標設定、計画立案、実行、改善といった観点で整理すると分かりやすいです。 - 何を得たか(Skill):

一連の経験を通じて、どのようなスキルや知識が身についたのかを言語化します。

この自己分析を通じて明らかになった自分の強みや経験が、メーカーのどの業界の、どの職種で活かせるのかを考えることが、次のステップに繋がります。また、「安定志向なのか、成長志向なのか」「チームワークを重視するのか、個人の裁量を重視するのか」といった自分の価値観を明確にすることで、企業文化とのミスマッチを防ぐことができます。

② 業界研究と企業研究を徹底する

自己分析で自分の軸が見えたら、次は転職先のターゲットを絞り込むために、徹底的な業界研究と企業研究を行います。

- 業界研究:

「メーカー」と一括りにせず、「素材」「部品・加工」「完成品」という3つの分類を参考に、どの分野に興味があるかを考えます。さらに、自動車、電機、化学、食品など、より具体的な業界に絞り込み、その業界の市場規模、成長性、将来性、技術動向、課題などを調べます。業界団体のウェブサイトや業界専門誌、調査会社のレポートなどが役立ちます。 - 企業研究:

興味のある業界の中から、具体的な企業をいくつかピックアップし、深く掘り下げていきます。企業の公式ウェブサイトや採用ページだけでなく、IR情報(投資家向け情報)に目を通すことが非常に重要です。特に「中期経営計画」や「決算説明会資料」には、企業が今後どの事業に力を入れようとしているのか、どのような人材を求めているのかといった、転職活動に直結する情報が詰まっています。また、プレスリリースからは、その企業の最新の動向や社風を垣間見ることができます。

この研究を通じて、「なぜ他の業界ではなくメーカーなのか」「なぜ他のメーカーではなく、この会社なのか」という問いに、自分なりの明確な答えを持てるようになることがゴールです。

③ 転職理由と志望動機を明確にする

自己分析と企業研究の結果を統合し、一貫性のある「転職理由」と「志望動機」を作成します。これは、応募書類や面接で最も重要視される部分です。

- 転職理由(退職理由):

現職(前職)への不満といったネガティブな理由ではなく、「〇〇というスキルを身につけ、さらに〇〇な分野で挑戦したい」といった、将来を見据えたポジティブな表現に変換することが重要です。自己分析で明確になった自分の強みや価値観と、現職の環境とのギャップを説明し、転職によって何を実現したいのかを語れるように準備します。 - 志望動機:

「なぜメーカーなのか」「なぜその会社なのか」「入社して何をしたいのか」という3つの要素を盛り込み、説得力のあるストーリーを構築します。- Why Maker?: なぜ他の業界ではなく、メーカーを志望するのか。(例:「モノづくりを通じて社会に貢献したい」「自分の仕事の成果が形になることにやりがいを感じる」)

- Why This Company?: なぜ数あるメーカーの中から、その企業を選んだのか。企業研究で得た情報(事業内容、技術力、企業理念、将来性など)と、自分の経験や価値観を結びつけて説明します。(例:「貴社の〇〇という技術力に魅力を感じ、自分の〇〇という経験を活かして貢献できると考えた」)

- What I want to do?: 入社後、具体的にどのように貢献していきたいのか。自分の強みを活かして、その企業のどのような課題解決に貢献できるのか、将来的にどのようなキャリアを歩んでいきたいのかを具体的に述べます。

「自分の強み」と「企業の求めるもの」の接点を見つけ出し、そこで自分が活躍できるイメージを具体的に提示することが、採用担当者の心を動かす鍵となります。

④ 転職エージェントを有効活用する

転職活動を一人で進めるのが不安な場合や、より効率的に進めたい場合は、転職エージェントを積極的に活用することをお勧めします。転職エージェントは、無料で様々なサポートを提供してくれる、転職希望者の力強いパートナーです。

- 転職エージェントを利用するメリット:

- 非公開求人の紹介: 一般には公開されていない、好条件の求人を紹介してもらえる可能性があります。

- キャリア相談: キャリアアドバイザーが、自己分析やキャリアプランの相談に乗ってくれます。

- 書類添削・面接対策: 企業の採用担当者に響く応募書類の書き方や、過去の質問事例に基づいた模擬面接など、プロの視点から具体的なアドバイスを受けられます。

- 企業との交渉代行: 面接日程の調整や、自分では言いにくい年収などの条件交渉を代行してくれます。

- 内部情報の提供: 求人票だけでは分からない、企業の社風や部署の雰囲気といったリアルな情報を提供してくれることもあります。

転職エージェントには、幅広い業界を扱う「総合型」と、特定の業界に特化した「特化型」があります。まずは大手の総合型エージェントに登録して多くの求人情報に触れつつ、メーカーへの転職意思が固まっている場合はメーカーに強い特化型エージェントを併用するなど、複数のエージェントを使い分けるのが賢い活用法です。

メーカー転職に強いおすすめ転職エージェント3選

メーカーへの転職を成功させるためには、業界に精通し、豊富な求人を持つ転職エージェントのサポートが欠かせません。ここでは、メーカー転職を目指す方におすすめの代表的な転職エージェントを3つ紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったサービスを選びましょう。

| サービス名 | 運営会社 | 特徴 | おすすめな人 |

|---|---|---|---|

| リクルートエージェント | 株式会社リクルート | 業界No.1の圧倒的な求人数と転職支援実績。全業種・職種を網羅し、非公開求人も多数。各業界に精通したキャリアアドバイザーが在籍。 | 初めて転職する人、幅広い選択肢の中から自分に合った企業を見つけたい人、多くの求人を比較検討したい人 |

| doda | パーソルキャリア株式会社 | 転職サイトとエージェントサービスの両方が利用可能。求人数は業界トップクラス。キャリア診断などの自己分析ツールが充実。 | 自分のペースで求人を探しつつ、プロのアドバイスも受けたい人、キャリアの方向性に悩んでいる人 |

| マイナビメーカーAGENT | 株式会社マイナビ | メーカー・製造業に特化した転職エージェント。機械・電気系のエンジニアから営業、管理部門まで幅広くカバー。専門知識豊富なアドバイザーがサポート。 | メーカーへの転職の意志が固まっている人、専門職(特にエンジニア)での転職を希望する人、業界の深い情報を得たい人 |

① リクルートエージェント

リクルートエージェントは、業界最大級の求人数と転職支援実績を誇る、総合型転職エージェントのリーディングカンパニーです。メーカーへの転職を考えるなら、まず登録しておきたいサービスの一つです。(参照:株式会社リクルート公式サイト)

- 特徴:

最大の特徴は、その圧倒的な求人案件数です。大手メーカーから、特定の技術に強みを持つ優良中小メーカーまで、幅広い企業の求人を保有しています。また、一般には公開されていない「非公開求人」が非常に多いことでも知られており、思わぬ優良企業との出会いが期待できます。長年の実績で培われたノウハウを元に、各業界に精通したキャリアアドバイザーが、書類添削から面接対策まで手厚くサポートしてくれます。提出した職務経歴書をブラッシュアップしてくれる「エージェントレポート」は、企業の採用担当者への推薦状の役割も果たし、選考通過率を高める助けとなります。 - おすすめな人:

「まだどのメーカーが良いか絞りきれていない」「できるだけ多くの選択肢の中から比較検討したい」という方に最適です。転職活動が初めてで、何から手をつけて良いか分からないという方も、経験豊富なアドバイザーのサポートを受けながら安心して進めることができます。

② doda

doda(デューダ)は、パーソルキャリア株式会社が運営する、転職サイトとエージェントサービスを一体で提供していることが特徴のサービスです。求人数もリクルートエージェントと並び業界トップクラスで、メーカー関連の求人も豊富に揃っています。(参照:パーソルキャリア株式会社公式サイト)

- 特徴:

dodaの最大の魅力は、「自分で求人を探す転職サイト」と「プロに相談できるエージェントサービス」、そして「企業から直接オファーが届くスカウトサービス」の3つの機能を一つのプラットフォームで利用できる点です。自分のペースで求人を探したい時は転職サイトを活用し、専門的なアドバイスが欲しい時にはエージェントに相談するといった、柔軟な使い方が可能です。また、「キャリアタイプ診断」や「年収査定」といった独自のオンラインツールが充実しており、客観的な視点で自己分析を深めるのに役立ちます。 - おすすめな人:

主体的に転職活動を進めたいけれど、プロのサポートも必要な時に受けたいという、バランスを重視する方におすすめです。自分の市場価値を知りたい、キャリアの選択肢を広げたいと考えている方にとっても、dodaの多様なサービスは大きな助けとなるでしょう。

③ マイナビメーカーAGENT

マイナビメーカーAGENTは、その名の通り、メーカー・製造業に特化した転職エージェントです。総合転職サービスで知られるマイナビグループが運営しており、メーカー分野に特化した手厚いサポートに定評があります。(参照:株式会社マイナビ公式サイト)

- 特徴:

メーカー業界への深い知見を持つキャリアアドバイザーが揃っていることが最大の強みです。機械・電気・化学系のエンジニアをはじめ、営業、企画、管理部門まで、メーカーのあらゆる職種に対応しています。業界特化型であるため、アドバイザーは各技術分野や業界動向、企業ごとの文化や求める人物像について深い知識を持っています。そのため、応募者のスキルや経験を的確に理解し、専門的な視点から最適な求人を提案してくれます。大手だけでなく、独自の技術を持つニッチトップの中小メーカーとの繋がりも強く、他では見つからない求人に出会える可能性があります。 - おすすめな人:

「絶対にメーカーに転職したい」という明確な意志を持っている方、特にエンジニアや研究開発職などの専門職での転職を希望する方には最適なエージェントです。自分の専門性を正しく評価してもらいたい、業界のリアルな情報を基にキャリアプランを考えたいという方に、非常に心強いパートナーとなります。