弁護士としてのキャリアを歩む中で、多くの方が一度は「転職」という選択肢を検討するのではないでしょうか。年収アップやワークライフバランスの改善、新たな専門分野への挑戦など、その動機は様々です。しかし、弁護士の転職市場は年々変化しており、成功するためには戦略的な準備と情報収集が不可欠です。

かつては「弁護士資格さえあれば安泰」というイメージもありましたが、弁護士人口の増加や企業法務の高度化に伴い、転職市場はより専門性と個人のスキルが問われる時代へと移行しています。特に、どのようなキャリアパスを描き、自身の市場価値をいかに高めていくかという視点が、転職の成否を大きく左右します。

この記事では、弁護士の転職を取り巻く最新の市場動向から、具体的な転職先の選択肢、成功に導くためのポイント、そして活動のステップまで、網羅的に解説します。大手法律事務所から企業内弁護士(インハウスローヤー)、さらには独立開業まで、多様化するキャリアパスを詳しく掘り下げ、それぞれのメリット・デメリットを明らかにします。

これから転職を考えている若手弁護士の方も、キャリアアップを目指す中堅・ベテラン弁護士の方も、本記事を通じて自身のキャリアを見つめ直し、次の一歩を踏み出すための具体的なヒントを得られるはずです。

目次

弁護士の転職市場の現状と動向

弁護士の転職を成功させるためには、まず現在の市場環境を正確に理解することが第一歩です。ここでは、弁護士の転職市場が「売り手市場」なのか、なぜ転職が難しいと言われることがあるのか、そして年齢が難易度にどう影響するのかについて詳しく解説します。

弁護士の転職は売り手市場?

「弁護士の転職は売り手市場なのか」という問いに対する答えは、「条件付きの売り手市場」と言えます。これは、すべての弁護士にとって転職が容易なわけではなく、特定のスキルや経験を持つ人材に対する需要が非常に高まっている状況を指します。

背景には、いくつかの要因が挙げられます。まず、弁護士人口の増加です。日本弁護士連合会の統計によれば、弁護士の数は年々増加傾向にあり、2023年3月31日時点で44,880人となっています(参照:日本弁護士連合会「弁護士白書 2023年版」)。弁護士が増えたことで、以前よりも人材の流動性が高まり、転職市場が活性化しました。

一方で、企業側の需要も大きく変化しています。グローバル化やコンプライアンス意識の高まり、DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展などを背景に、企業は法務部門の強化を急いでいます。 これまで外部の法律事務所に依存していた業務を内製化する動きが活発になり、企業内弁護士(インハウスローヤー)の求人が急増しています。特に、M&A、IT・知的財産(IP)、国際法務、労働法といった専門分野の経験者は、企業から引く手あまたの状況です。

また、法律事務所においても、専門特化が進んでいます。特定の分野に強みを持つブティック型法律事務所が増え、当該分野での深い知見を持つ弁護士を高い待遇で迎え入れるケースも少なくありません。

このように、M&AやIT/IPなどの成長分野での専門性、あるいはビジネスレベルの語学力といった付加価値を持つ弁護士にとっては、選択肢が豊富で有利な条件を引き出しやすい「売り手市場」と言えるでしょう。しかし、明確な強みや専門性がない場合、多数の候補者との競争にさらされることになり、必ずしも楽観視はできません。重要なのは、現在の市場でどのような人材が求められているかを把握し、自身のキャリアをそれに合わせて戦略的に構築していくことです。

弁護士の転職が難しいと言われる理由

売り手市場の一面がある一方で、「弁護士の転職は難しい」という声も聞かれます。その背景には、主に4つの理由が考えられます。

- スキルや経験のミスマッチ

最も大きな理由が、求人側が求めるスキル・経験と、応募者である弁護士が持つスキル・経験の間にギャップが生じる「ミスマッチ」です。例えば、企業がM&Aの実務経験が豊富な弁護士を求めているのに対し、応募者が一般民事を中心に扱ってきた場合、採用に至るのは困難です。特に、専門性が細分化・高度化している近年では、単に「弁護士資格を持っている」だけでは不十分で、「何ができる弁護士なのか」が厳しく問われます。 - ポータブルスキルの不足

法律知識や訴訟遂行能力といった専門スキルに加え、転職市場ではコミュニケーション能力、交渉力、マネジメント能力、ビジネスセンスといった「ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)」が重視される傾向が強まっています。特に企業内弁護士への転職では、事業部門の担当者と円滑に連携し、法的な観点からビジネスの成長をサポートする役割が期待されます。法律の専門家として閉じるのではなく、組織の一員として貢献できる柔軟性や協調性がなければ、評価されにくいのが実情です。 - 事務所ごとのカルチャーフィットの問題

法律事務所への転職では、スキル以上に「カルチャーフィット」が重視されることが少なくありません。事務所の理念や価値観、働き方、そして何よりもパートナー弁護士との相性などが合わなければ、長期的に活躍するのは難しいでしょう。特に、少数精鋭で運営されている中小規模の事務所やブティック型事務所では、この傾向が顕著です。面接を通じて、お互いの価値観や働き方のスタイルが一致するかを慎重に見極めるプロセスが不可欠であり、この点で折り合いがつかずに転職が難航するケースがあります。 - 年収や待遇への期待値

現職よりも良い条件を求めて転職活動を始めるのは自然なことですが、年収や待遇への期待値が高すぎると、応募できる求人の幅が狭まり、結果的に転職が難しくなることがあります。特に、大手渉外事務所からインハウスへの転職などのケースでは、年収が一時的に下がることも珍しくありません。年収だけでなく、ワークライフバランス、業務内容、将来のキャリアパスといった非金銭的な要素も含めて、総合的にキャリアを判断する視点が求められます。

これらの理由から、弁護士の転職は決して簡単な道ではありません。成功のためには、自身の市場価値を客観的に分析し、不足しているスキルを補う努力をするとともに、応募先の企業や事務所を深く理解することが重要になります。

年齢によって転職の難易度は変わるか

弁護士の転職において、年齢は無視できない要素です。一般的に、年齢が上がるにつれて求められる経験やスキルのレベルも高くなり、転職の難易度は変化します。

- 20代~30代前半(若手・ポテンシャル層)

この年代は、弁護士の転職市場において最も流動性が高く、選択肢も豊富です。実務経験が数年あれば、基本的な弁護士業務を一人でこなせるポテンシャルがあると見なされ、多くの法律事務所や企業が採用ターゲットとします。「第二新卒」として扱われることも多く、未経験の分野へキャリアチェンジするラストチャンスとも言える時期です。企業側も、特定の専門性よりも、地頭の良さや学習意欲、組織への順応性といったポテンシャルを重視する傾向があります。難易度は比較的低いと言えますが、その分、ライバルも多い層です。 - 30代後半~40代(中堅・専門家層)

この年代になると、ポテンシャル採用は減り、即戦力としての明確な専門性や実績が求められます。 M&A、金融法務、IT/IP、労働法といった特定の分野で他の弁護士にはない強みを確立していれば、パートナー候補や法務部門の管理職候補として、非常に良い条件で迎えられる可能性があります。一方で、専門性が曖昧であったり、これまでのキャリアに一貫性がなかったりすると、転職の難易度は一気に高まります。「自分は何のプロフェッショナルなのか」を明確に語れることが、この年代の転職成功の鍵です。 - 50代以降(ベテラン・マネジメント層)

50代以降の転職は、求人数自体が限られてくるため、難易度は最も高くなります。この年代に求められるのは、単なる法律実務家としての能力だけではありません。法務部長や役員クラスとしてのマネジメント能力、豊富な経験と人脈を活かした顧問的な役割、あるいは特定の分野における国内トップクラスの知見など、極めて高い付加価値です。これまでのキャリアで築き上げてきたものが、転職市場での価値を直接的に決定づける年代と言えるでしょう。転職エージェントなどを通じたハイクラス案件や、ヘッドハンティングによる移籍が主なルートとなります。

このように、年齢によって市場からの期待値は大きく異なります。どの年代であっても、自身の年齢と経験年数に見合った市場価値を客観的に把握し、キャリアプランを戦略的に考えることが、転職を成功させる上で不可欠です。

弁護士が転職を考える主な理由

弁護士がキャリアの岐路に立ち、転職という決断を考える背景には、様々な動機が存在します。ここでは、多くの弁護士に共通する主な転職理由を4つのカテゴリーに分けて深掘りし、それぞれの背景や考えられるキャリアの方向性について解説します。

年収アップを目指したい

年収アップは、弁護士が転職を考える最も直接的で一般的な理由の一つです。 弁護士の収入は、所属する組織の規模や種類、個人の専門性や実績によって大きく異なります。現在の収入に満足できず、より高い評価を得られる環境を求めて転職市場に臨むケースは少なくありません。

法律事務所の給与体系は多様です。個人の売上に応じて報酬が変動する歩合制の強い事務所もあれば、年次や役職に応じて固定給が支払われる事務所もあります。特に、若手のうちは比較的低い固定給で、多くの案件をこなしながら経験を積むという形態の事務所も多く、数年間の経験を積んだ後に、より高い給与水準の事務所へ移籍を目指すのは自然なキャリアパスと言えます。

年収アップを目的とする場合、主な転職先の選択肢としては以下が考えられます。

- 大手渉外法律事務所・外資系法律事務所: 最も高い年収水準を期待できる選択肢です。大規模なM&A案件や国際的なファイナンス案件などを扱い、クライアントも一流企業が中心です。その分、求められる能力も極めて高く、トップレベルの学歴、語学力、そして激務に耐えうる体力と精神力が不可欠です。

- 専門特化型のブティック法律事務所: IT/IP、金融、労働法など、特定の成長分野に特化した事務所も、高い専門性を持つ弁護士に対しては高額な報酬を提示することがあります。自身の専門性を活かして、より高い評価を得たい場合に適しています。

- 企業内弁護士(インハウスローヤー): インハウスへの転職が必ずしも年収アップに繋がるとは限りません。特に大手法律事務所から転職する場合、一時的に年収が下がるケースもあります。しかし、ストックオプションや充実した福利厚生を含めると、生涯年収では事務所を上回る可能性もあります。また、業績好調な大企業や外資系企業の法務部では、法律事務所に匹敵する、あるいはそれ以上の高待遇を得られるポジションも存在します。

年収アップを成功させるためには、自身の市場価値を冷静に見極めることが不可欠です。 自分が持つスキルや経験が、転職市場でどれくらいの価値を持つのか。それを客観的に把握した上で、現実的な目標を設定し、戦略的にアプローチすることが重要です。

ワークライフバランスを改善したい

法律事務所、特に若手アソシエイトの労働環境は、長時間労働になりがちです。複雑な案件の締め切りに追われたり、クライアントの都合で深夜や休日の対応を迫られたりすることも珍しくありません。「このままでは身体が持たない」「家族との時間やプライベートな時間を大切にしたい」という思いから、ワークライフバランスの改善を求めて転職を決意する弁護士は非常に多いです。

ワークライフバランスの改善を最優先事項とする場合、企業内弁護士(インハウスローヤー)への転職が最も有力な選択肢となります。一般的に、企業は法律事務所に比べて勤務時間が明確に定められており、カレンダー通りの休日を確保しやすい傾向にあります。残業時間も管理されており、福利厚生制度が充実している点も大きな魅力です。もちろん、M&Aのクロージング前や大規模な訴訟対応時など、部署や時期によっては多忙になることもありますが、恒常的な激務は少ないと言えるでしょう。

ただし、インハウスローヤーになれば必ずしも楽になるわけではありません。事業部からの急な相談が舞い込んだり、複数の案件を同時に管理したりと、事務所とは異なる種類の忙しさやプレッシャーがあります。

法律事務所内でワークライフバランスを改善することも不可能ではありません。最近では、弁護士の働き方改革に積極的に取り組む事務所も増えています。フレックスタイム制やリモートワークを導入したり、個々の弁護士の事情に合わせて柔軟な働き方を認めたりする事務所もあります。転職活動の際には、求人票の情報だけでなく、面接の場などを通じて、その事務所の働き方に関する実情を詳しく確認することが重要です。

ワークライフバランスの改善は、キャリアを長期的に継続するための重要な要素です。自分にとって理想的な働き方とは何かを具体的に定義し、それが実現可能な環境を探すことが、転職を成功に導く鍵となります。

キャリアチェンジ・キャリアアップをしたい

現在の業務内容やキャリアパスに限界を感じ、新たな挑戦を求めて転職するケースも多く見られます。これは、自身の専門性をより深めたいという「キャリアアップ」志向と、これまでとは異なる分野に挑戦したいという「キャリアチェンジ」志向の二つに大別できます。

キャリアアップを目指す例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 一般民事を中心に扱う事務所から、M&Aやファイナンスといった専門分野に特化した事務所へ移籍する。

- 中小規模の事務所で幅広い経験を積んだ後、より大規模で複雑な案件を扱う大手事務所へ挑戦する。

- アソシエイト弁護士として数年間経験を積んだ後、将来のパートナー候補として採用してくれる事務所へ移籍する。

このようなキャリアアップ転職では、これまでの経験で培ったスキルを土台に、さらに専門性を高め、より大きな責任と裁量を持つポジションを目指します。

一方、キャリアチェンジを目指す例としては、以下が代表的です。

- 法律事務所での訴訟中心の業務から、企業の予防法務やビジネスサポートに関わるインハウスローヤーへ転身する。

- 企業法務の経験を活かし、会計事務所やコンサルティングファームで、よりビジネスに近い立場でアドバイザリー業務を行う。

- これまで培った人脈や専門性を活かして、独立開業する。

キャリアチェンジでは、これまでの環境とは異なる役割やスキルが求められます。 例えば、法律事務所からインハウスへの転職では、法的な正しさだけを追求するのではなく、ビジネス上の目標達成にどう貢献できるかという視点への転換が必要です。

キャリアチェンジ・キャリアアップのどちらを目指すにせよ、「なぜそれを目指すのか」「5年後、10年後にどのような弁護士になっていたいのか」という長期的なキャリアプランを明確に描くことが不可欠です。 その場限りの感情や勢いで動くのではなく、自分の将来像から逆算して、今、どの環境でどのような経験を積むべきかを戦略的に考えることが、後悔のない転職に繋がります。

人間関係や事務所の方針への不満

人間関係の悩みや、所属する事務所の方針・カルチャーへの不満も、転職の引き金となる重要な要因です。弁護士の仕事は個人で完結する部分もありますが、チームで案件に取り組んだり、パートナー弁護士の指示のもとで動いたりする場面も多く、人間関係は業務の質や精神的な健康に大きく影響します。

具体的には、以下のような不満が挙げられます。

- パートナー弁護士との関係: 指導方針や価値観が合わない、高圧的な態度を取られる、正当な評価をしてもらえないといった不満。

- 同僚との関係: 過度な競争環境や、協力体制の欠如。

- 事務所の方針や文化: 経営方針への疑問、評価制度への不満、旧態依然とした組織文化への違和感。

これらの理由は非常にデリケートな問題であり、転職活動の面接でストレートに伝えることは避けるべきとされています。ネガティブな理由をそのまま話してしまうと、「他責的」「環境適応能力が低い」といったマイナスの印象を与えかねません。

しかし、自己分析の段階では、これらのネガティブな感情から逃げず、正直に言語化することが極めて重要です。 なぜなら、不満の裏側には、自分が仕事において何を大切にしたいかという「価値観」が隠れているからです。例えば、「パートナーからの評価が不当だ」という不満は、「成果が正しく評価される透明性のある環境で働きたい」というポジティブな希望に繋がります。「事務所の競争的な雰囲気が合わない」のであれば、「チームワークを重視し、お互いに協力し合える文化の組織で働きたい」という志望動機に転換できます。

転職とは、現在の環境で満たされていないものを、新しい環境で手に入れるための活動です。 人間関係や方針への不満をきっかけに転職を考える際は、それをポジティブなエネルギーに変え、自分にとって本当に働きやすい環境とは何かを見極める絶好の機会と捉えましょう。

弁護士の主な転職先とキャリアパス

弁護士のキャリアパスは、もはや法律事務所に勤務するだけではありません。企業内弁護士(インハウスローヤー)の需要拡大をはじめ、その選択肢は多岐にわたります。ここでは、弁護士の主な転職先と、それぞれのキャリアパスの特徴、メリット・デメリットを詳しく解説します。

法律事務所への転職

法律事務所への転職は、弁護士にとって最も一般的なキャリアパスです。しかし、「法律事務所」と一括りに言っても、その規模や専門性によって業務内容や働き方は大きく異なります。自身の志向やキャリアプランに合った事務所を選ぶことが重要です。

| 事務所の種類 | 主な業務内容 | 求められるスキル・経験 | 年収水準 | 働き方の特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 大手法律事務所 | M&A, ファイナンス, 国際案件など大規模・専門案件 | 高い学歴・経歴, 専門性, 語学力 | 非常に高い | 激務, チームでの業務 |

| 中堅・中小法律事務所 | 一般民事, 企業法務, 刑事など幅広い案件 | 即戦力, ジェネラリストとしての対応力 | 中〜高 | 比較的裁量が大きい, 事務所による差が大きい |

| ブティック型法律事務所 | 特定分野(IT, 知財, 労働など)に特化 | 特定分野での深い専門知識と実績 | 高い | 専門性を深く追求できる |

| 外資系法律事務所 | クロスボーダー案件, 国際法務 | ビジネスレベル以上の英語力, 関連分野の実務経験 | 非常に高い | 成果主義, グローバルな環境 |

大手法律事務所(五大・準大手)

西村あさひ、アンダーソン・毛利・友常、長島・大野・常松、森・濱田松本といった「五大法律事務所」や、それに準ずる規模の大手法律事務所は、弁護士にとって魅力的な転職先の一つです。

- 特徴: 国内外の大企業をクライアントとし、M&Aやファイナンス、国際紛争といった極めて大規模で複雑な案件を扱います。部門ごとに専門性が細分化されており、最先端の法務に触れることができます。

- メリット: 圧倒的に高い年収水準、高い社会的ステータス、優秀な同僚と切磋琢磨できる環境が魅力です。大手事務所での勤務経験は、その後のキャリアにおいても大きなブランド価値を持ちます。

- デメリット: 激務は覚悟しなければなりません。ワークライフバランスを重視する方には厳しい環境かもしれません。また、組織が大きいため、個人の裁量は限定的になりがちです。

- 求められる人材: トップクラスのロースクール出身者や司法試験上位合格者など、極めて優秀な人材が求められます。中途採用の場合は、特定の専門分野での高い実績や、ビジネスレベル以上の語学力(特に英語)が必須となることが多いです。

中堅・中小法律事務所

日本の法律事務所の大多数を占めるのが、中堅・中小規模の事務所です。所属弁護士数は数名から数十名程度で、それぞれに特色があります。

- 特徴: 大手事務所のように専門分野が細分化されておらず、一般民事(離婚、相続、交通事故など)から中小企業の企業法務、刑事事件まで、幅広い案件を扱います。「マチ弁(街の弁護士)」として、地域に根差した活動を行う事務所も多くあります。

- メリット: 若いうちから幅広い種類の案件を担当でき、弁護士としての総合力を鍛えることができます。 パートナーとの距離が近く、経営感覚を身近で学べる点も魅力です。比較的、個人の裁量が大きく、ワークライフバランスを調整しやすい事務所もあります。

- デメリット: 年収水準は大手事務所に及ばないことがほとんどです。大規模で最先端の案件に関与する機会は少ないかもしれません。事務所の経営方針やパートナーの考え方が、働きやすさに直結します。

- 求められる人材: 様々な案件に柔軟に対応できるジェネラリストとしての能力や、即戦力としての実務経験が重視されます。

ブティック型法律事務所

特定の専門分野に特化し、その分野で高い評価を得ているのがブティック型法律事務所です。

- 特徴: IT/IP(知的財産)、M&A、労働法、税務、エンターテインメント法など、特定の分野にフォーカスしています。少数精鋭で、その分野では大手事務所に匹敵する、あるいはそれ以上の専門性を誇ります。

- メリット: 自身の専門性を深く追求し、その道の第一人者を目指すことができます。 高い専門性を持つ弁護士には、大手事務所に劣らない高い報酬が支払われることもあります。

- -デメリット:** 業務範囲が限定されるため、幅広い経験を積みたい方には向きません。事務所の規模が小さい分、カルチャーフィットが非常に重要になります。

- 求められる人材: 当然ながら、その特定分野における深い知見と豊富な実務経験が必須です。未経験者が採用されることは稀で、即戦力として活躍できるプロフェッショナルが求められます。

外資系法律事務所

日本に進出している外国の法律事務所、いわゆる「外資系ローファーム」も、有力な転職先です。

- 特徴: 主にクロスボーダーM&A、国際金融、国際仲裁など、海外が関わる渉外案件を扱います。クライアントも外資系企業や、海外展開を行う日系グローバル企業が中心です。

- メリット: 大手渉外事務所と同様、あるいはそれ以上の非常に高い年収水準を期待できます。グローバルな環境で、世界中の弁護士と協働しながら最先端の案件に携われる点は大きな魅力です。

- デメリット: ビジネスレベルをはるかに超える、ネイティブレベルの英語力が必須です。また、成果主義(Up or Out)の文化が強く、常に高いパフォーマンスを求められる厳しい環境です。

- 求められる人材: 高い英語力に加え、米国や英国の弁護士資格を持っていると有利になります。関連分野での実務経験も不可欠です。

企業内弁護士(インハウスローヤー)への転職

近年、弁護士のキャリアパスとして急速に存在感を増しているのが、企業に所属して法務業務を担当する「企業内弁護士(インハウスローヤー)」です。

インハウスローヤーの役割と業務内容

インハウスローヤーは、企業の「中の人」として、ビジネスの最前線で法的なサポートを提供します。その役割は、紛争を解決する「臨床法務」だけでなく、紛争を未然に防ぐ「予防法務」、さらには法的な視点からビジネスの成長を後押しする「戦略法務」へと広がっています。

具体的な業務内容は多岐にわたります。

- 契約書の作成、レビュー、交渉

- 事業部門からの法律相談への対応

- コンプライアンス体制の構築・運用(社員研修、内部通報制度など)

- M&A、事業提携、新規事業立ち上げの際の法的サポート

- 訴訟・紛争対応(外部弁護士との連携を含む)

- 株主総会・取締役会の運営支援

- 知的財産権の管理・活用

法律事務所の弁護士が外部の専門家としてアドバイスを提供するのに対し、インハウスローヤーは事業の当事者として、ビジネスの意思決定に深く関与する点が最大の違いです。

インハウスローヤーに転職するメリット・デメリット

インハウスローヤーへの転職は魅力的な選択肢ですが、メリットとデメリットを正しく理解しておく必要があります。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 働き方 | ワークライフバランスを改善しやすい(土日祝休み、残業少なめ) | 部署や時期によっては多忙な場合もある |

| 給与・待遇 | 安定した固定給、充実した福利厚生 | 法律事務所時代より年収が下がる可能性がある |

| 業務内容 | 事業の当事者として経営に近い視点を得られる、予防法務が中心 | ルーティンワークが多くなる可能性、訴訟経験は積みにくい |

| キャリア | 法務部長などマネジメントへの道が開ける | 弁護士としての専門性が深まりにくい場合も |

メリットとしては、やはりワークライフバランスの改善が挙げられます。安定した収入と福利厚生も大きな魅力です。また、ビジネスの現場でダイナミックな意思決定に関与し、自社の製品やサービスが世の中に出ていく過程を当事者として見届けられる点は、法律事務所では得難いやりがいと言えるでしょう。

一方、デメリットとしては、大手法律事務所などからの転職の場合、一時的に年収が下がってしまう可能性があります。また、扱う業務が自社の事業領域に限定されるため、弁護士としての専門性を多角的に深めていく機会は減るかもしれません。訴訟の最前線に立つ機会も少なくなるため、法廷での活動にやりがいを感じる方には物足りなく感じる可能性があります。

独立開業

法律事務所や企業で経験を積んだ後、自身の法律事務所を立ち上げる「独立開業」も、弁護士の重要なキャリアパスの一つです。

- メリット: 自分の裁量で、理想とする働き方や事務所の形を実現できます。 収入の上限はなく、経営が軌道に乗れば、勤務弁護士時代を大きく上回る収入を得ることも可能です。取り扱う案件やクライアントも自由に選ぶことができます。

- デメリット: 全ての責任を自身で負う経営リスクが伴います。収入が不安定になる可能性や、事件処理だけでなく、営業、経理、人事といった経営業務も全てこなさなければならない大変さがあります。

- 成功の鍵: 独立を成功させるには、特定の専門分野、安定した顧客基盤(顧問先など)、そして何よりも営業力と経営スキルが不可欠です。近年では、ウェブマーケティングなどを活用して集客に成功する若手弁護士も増えています。

その他のキャリアパス

法律事務所、インハウス、独立開業以外にも、弁護士の活躍の場は広がっています。

官公庁・自治体

中央省庁(法務省、金融庁、経済産業省など)や地方自治体で、任期付き公務員として働くキャリアパスです。法改正の立案や政策形成に直接関わることができ、非常に公共性が高く、社会貢献を実感できる仕事です。任期終了後、その経験を活かして法律事務所や企業に転職するケースも多く、キャリアの幅を広げる貴重な機会となります。

会計事務所・コンサルティングファーム

大手会計事務所(Big4など)や経営コンサルティングファームでも、弁護士資格を持つ人材の需要が高まっています。税務訴訟やM&Aのデューデリジェンス、事業再生といった場面で、会計士やコンサルタントと協働し、法務・税務・財務を横断する高度なアドバイスを提供します。法律知識だけでなく、数字に強いことやビジネス全般への深い理解が求められる、専門性の高いキャリアです。

弁護士の転職を成功させるための8つのポイント

弁護士の転職は、自身のキャリアを大きく左右する重要な決断です。思い描くキャリアを実現するためには、周到な準備と戦略的な行動が欠かせません。ここでは、転職活動を成功に導くための8つの重要なポイントを具体的に解説します。

① 転職理由と目的を明確にする

転職活動の第一歩であり、最も重要なのが「なぜ転職したいのか(転職理由)」そして「転職して何を実現したいのか(転職目的)」を徹底的に掘り下げ、明確にすることです。

多くの転職は、「年収が低い」「労働時間が長い」「人間関係が悪い」といった現状への不満から始まります。しかし、このネガティブな感情をそのまま転職理由にしてしまうと、面接で良い印象を与えられないだけでなく、次の職場でも同じような不満を抱えてしまう可能性があります。

重要なのは、その不満の裏にある自分の本当の願望、つまり「ポジティブな目的」に変換することです。

- 「年収が低い」→「自分の専門性を正当に評価してくれる環境で、より高い報酬を得たい」

- 「労働時間が長い」→「効率的に働き、家族との時間や自己投資の時間を確保できる環境で長期的にキャリアを築きたい」

- 「専門性が身につかない」→「M&Aの分野で専門性を高め、将来的には大規模案件をリードできる弁護士になりたい」

このように、転職を「現状からの逃避」ではなく、「理想の未来を実現するための手段」と位置づけることが、成功への第一歩です。この軸がブレなければ、情報収集や面接での受け答えにも一貫性が生まれ、採用担当者にも熱意が伝わりやすくなります。

② キャリアプランを具体的に描く

転職理由と目的が明確になったら、次に短期・中期・長期の視点で具体的なキャリアプランを描いてみましょう。目先の転職先を見つけるだけでなく、今回の転職が、自分の10年後、20年後のキャリアにとってどのような意味を持つのかを考えることが大切です。

- 短期プラン(1〜3年後): 新しい職場でどのようなスキルを身につけ、どのような実績を上げたいか。

- 中期プラン(5〜10年後): どのようなポジション(パートナー、法務部長など)に就き、どのような専門家になっていたいか。

- 長期プラン(10年後以降): 最終的にどのような形で法曹界や社会に貢献したいか(独立、顧問、教育者など)。

例えば、「将来的には企業の法務部長になりたい」という長期プランがあるなら、今回の転職では「まずマネジメント経験が積める企業の法務部門に入り、数年後にはチームリーダーを目指す」といった具体的な道筋が見えてきます。

このように長期的な視点を持つことで、目先の年収や待遇だけに惑わされず、自分のキャリアの軸に合った、本当に価値のある選択ができるようになります。 面接でも、自身のキャリアプランを具体的に語ることで、計画性と高い成長意欲をアピールできます。

③ 自身のスキル・経験を整理する

次に、これまでの弁護士経験で培ってきたスキルや実績を客観的に棚卸しします。これは、応募書類(職務経歴書)を作成する上で不可欠な作業であり、自身の市場価値を正確に把握するためにも重要です。

以下の観点で、具体的なエピソードとともに書き出してみましょう。

- 専門分野: これまで扱ってきた案件の種類(M&A、ファイナンス、訴訟、一般民事など)と、それぞれの件数や規模、担当した役割。

- 実績: 案件を成功に導いた具体的な貢献。例えば、「〇〇円規模のM&A案件で、法務デューデリジェンスから契約書交渉までを担当し、クロージングに貢献した」「〇件の労働審判で、企業の代理人として有利な和解を成立させた」など、数字を用いて定量的に示すと説得力が増します。

- スキル:

- 法律実務スキル: 契約書ドラフティング・レビュー、リサーチ能力、訴訟遂行能力など。

- 語学力: TOEICのスコアだけでなく、英語での契約書レビューや交渉の経験など、実務レベルを具体的に記述します。

- マネジメントスキル: 後輩弁護士やパラリーガルの指導・育成経験、チームリーダーとしての経験など。

- その他: 交渉力、クライアントとの関係構築能力、プレゼンテーション能力など。

この棚卸しを通じて、自分の「強み」と、次のキャリアで伸ばすべき「課題」が明確になります。 この自己分析が、効果的な自己PRと、自分に合った求人選びの土台となります。

④ 徹底した情報収集を行う

自己分析が終わったら、次はいよいよ外部の情報を集めるフェーズです。ミスマッチのない転職を実現するためには、徹底した情報収集が不可欠です。

- 求人情報: 転職エージェントや求人サイトを活用します。特に弁護士専門の転職エージェントは、一般には公開されていない「非公開求人」を多数保有しており、質の高い情報を得られます。

- 応募先の公式サイト: 法律事務所や企業の公式サイトは、理念や事業内容、所属弁護士・社員の紹介など、一次情報の宝庫です。隅々まで読み込み、その組織が何を大切にしているのかを理解しましょう。

- 業界ニュース・記事: 業界専門誌やニュースサイトで、応募先が関わった案件や最近の動向をチェックします。面接での話題作りや、志望動機の深掘りに役立ちます。

- 口コミ・評判: 実際にその組織で働いた経験のある人の声は参考になりますが、あくまで個人の主観であることを念頭に置き、情報の取捨選択が必要です。

- 人的ネットワーク: 可能であれば、大学のOB・OGや知人を通じて、応募先の内部情報を得るのも有効な手段です。

情報収集の質と量が、転職の成功確率を大きく左右します。 表面的な情報だけでなく、その組織のカルチャーや働き方の実態といった「生の情報」を得る努力を惜しまないようにしましょう。

⑤ 応募書類(履歴書・職務経歴書)を丁寧に作成する

職務経歴書は、あなたの「プレゼンテーション資料」です。単に経歴を羅列するのではなく、「自分という商品を、応募先に売り込む」という意識で作成することが重要です。

- 応募先ごとに最適化する: テンプレートを使い回すのではなく、応募先が求める人物像を理解した上で、それに合致する自分の強みや経験を重点的にアピールする構成にしましょう。

- 実績を具体的に記述する: 「③ 自身のスキル・経験を整理する」で棚卸しした内容を基に、具体的な案件名(守秘義務に配慮しつつ)、規模、自身の役割、そして成果を明確に記述します。「何を(What)」「どのように(How)」「その結果どうなったか(Result)」を意識すると、分かりやすく説得力のある職務経歴書になります。

- 専門性をアピールする: 曖昧な表現は避けましょう。例えば「企業法務全般」ではなく、「株主総会指導、取締役会運営、各種契約書レビュー(売買、秘密保持、業務委託等)、コンプライアンス体制構築支援」のように、具体的な業務内容を列挙します。

- 読みやすさへの配慮: 専門用語を使いつつも、誰が読んでも理解できる平易な言葉遣いを心がけ、レイアウトや箇条書きを効果的に使って、視覚的に分かりやすく整理します。

丁寧に作り込まれた応募書類は、あなたの論理的思考能力やドキュメンテーション能力の高さを示すことにも繋がります。

⑥ 面接対策を万全にする

書類選考を通過したら、次は面接です。面接は、あなたと応募先との「お見合い」の場です。スキルや経験をアピールするだけでなく、あなたの人間性や価値観が、組織のカルチャーにフィットするかどうかも見られています。

- 想定問答集の準備: 「志望動機」「自己PR」「強み・弱み」「キャリアプラン」「失敗経験とそこから学んだこと」といった頻出の質問には、必ず自分なりの答えを用意しておきましょう。特に志望動機は、「なぜ他の事務所/会社ではなく、ここなのか」を論理的に説明できることが重要です。

- 逆質問の準備: 面接の最後には、ほぼ必ず「何か質問はありますか?」と聞かれます。これは絶好のアピールチャンスです。「特にありません」は絶対に避けましょう。公式サイトやニュースを読み込んだ上で、事業内容や組織、入社後の業務に関する踏み込んだ質問を用意することで、高い入社意欲と理解度を示すことができます。

- コミュニケーションを意識する: 面接は一方的なプレゼンの場ではありません。面接官の質問の意図を正確に汲み取り、結論から簡潔に答える「PREP法(Point, Reason, Example, Point)」などを意識して、対話を心がけましょう。

- 模擬面接: 転職エージェントのキャリアアドバイザーなどに協力してもらい、模擬面接を行うと非常に効果的です。客観的なフィードバックをもらうことで、自分では気づかない癖や改善点を発見できます。

⑦ 転職エージェントを有効活用する

在職中の忙しい弁護士にとって、転職エージェントは非常に心強いパートナーです。特に弁護士業界に特化したエージェントは、専門的な知見とネットワークを持っており、活用するメリットは計り知れません。

- 非公開求人の紹介: 市場に出回らない優良な求人情報を得られます。

- キャリア相談: 客観的な視点から、あなたのキャリアプランや市場価値についてアドバイスをもらえます。

- 書類添削・面接対策: プロの視点で応募書類をブラッシュアップし、応募先に合わせた面接対策を行ってくれます。

- 年収・条件交渉: 自分では直接言いにくい給与や待遇面の交渉を代行してくれます。

- スケジュール調整: 面接の日程調整など、煩雑な手続きを代行してくれます。

ただし、エージェントをただ待つだけでなく、自分の希望や考えを積極的に伝え、主体的に活用する「パートナー」としての姿勢が重要です。複数のエージェントに登録し、自分と相性の良い、信頼できるキャリアアドバイザーを見つけることをお勧めします。

⑧ 円満退職を心がける

無事に内定を獲得し、入社を決めたら、最後の関門が「退職」です。法曹界は意外と狭い世界です。将来、どのような形で現在の職場の人たちと再会するか分かりません。「立つ鳥跡を濁さず」の精神で、円満な退職を心がけることが、将来の自分のためにもなります。

- 退職意思の表明: 最初に直属の上司(パートナー弁護士など)に、直接会って伝えます。法律事務所の就業規則にもよりますが、一般的には退職希望日の1〜3ヶ月前には伝えるのがマナーです。

- 強い引き留めへの対応: 優秀な人材であればあるほど、強い引き留めに遭う可能性があります。感謝の意を伝えつつも、転職の意思が固いことを毅然とした態度で伝えましょう。

- 丁寧な引き継ぎ: 後任者や他のメンバーが困らないよう、担当案件の状況や資料をまとめた引継書を作成し、丁寧に説明します。最後まで責任を持って業務を全うする姿勢が、信頼に繋がります。

- 挨拶回り: お世話になった所内のメンバーや、クライアント(事務所の方針による)に挨拶をします。

気持ちよく次のステップに進むためにも、最後まで社会人としての礼儀を尽くすことが大切です。

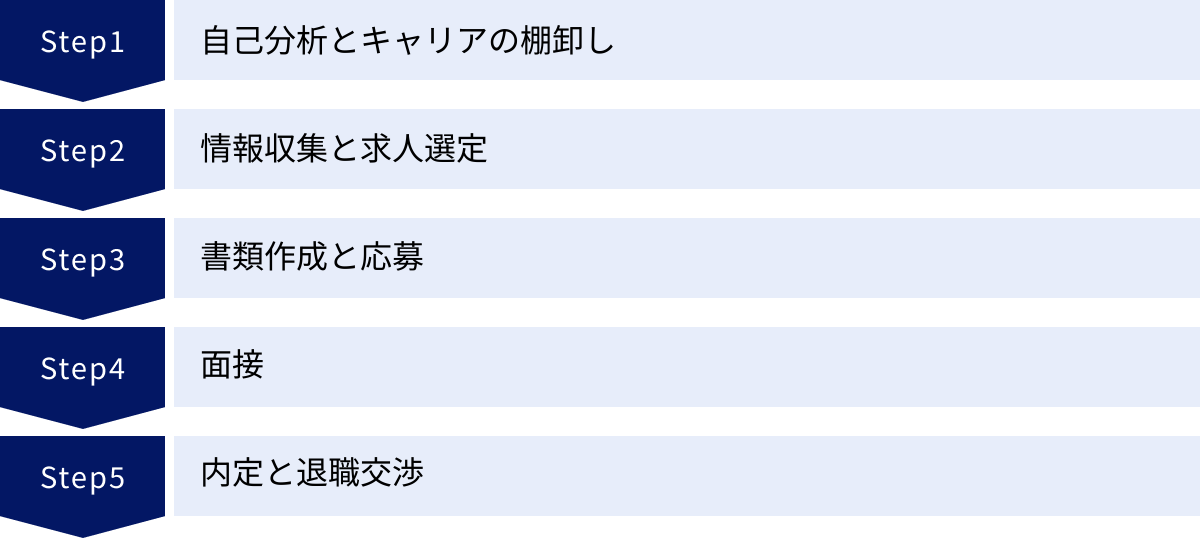

弁護士の転職活動の具体的な進め方【5ステップ】

弁護士の転職活動は、やみくもに進めてもうまくいきません。計画的に、段階を踏んで進めることが成功の鍵です。ここでは、転職活動の開始から内定・退職までを、具体的な5つのステップに分けて解説します。

① STEP1:自己分析とキャリアの棚卸し

すべての土台となる、最も重要なステップです。 ここを疎かにすると、転職活動の軸がブレてしまい、ミスマッチな転職に繋がるリスクが高まります。

まず、「なぜ転職したいのか」という動機を深く掘り下げます。現在の職場に対する不満だけでなく、その裏にある「何を改善したいのか」「何を実現したいのか」というポジティブな欲求を言語化しましょう。例えば、「長時間労働が辛い」という不満であれば、「プライベートの時間を確保し、自己研鑽に励むことで、より質の高いリーガルサービスを提供できる専門家になりたい」といった具体的な目標に昇華させます。

次に、これまでのキャリアを客観的に振り返る「キャリアの棚卸し」を行います。

- 経験業務の洗い出し: どのような分野の案件(M&A、ファイナンス、訴訟、一般民事など)を、どのくらいの規模・件数で、どのような立場で担当してきたかを具体的に書き出します。

- スキルの明確化: 法律知識、語学力、交渉力、マネジメント経験など、自身のスキルを整理します。特に、他の弁護士と差別化できる強みは何かを意識することが重要です。

- 実績のアピールポイント: 担当した案件で、どのような工夫をし、どのような成果を上げたのか。具体的なエピソードを思い出しておきましょう。

この自己分析を通じて、自分の「市場価値(強み)」と「キャリアの軸(価値観・目標)」を明確にすることが、このステップのゴールです。この作業には少なくとも数週間、じっくりと時間をかけることをお勧めします。

② STEP2:情報収集と求人選定

自己分析で定まった「キャリアの軸」をもとに、具体的な転職先の情報を集め、応募する求人を絞り込んでいきます。

情報収集の方法は多岐にわたります。

- 転職エージェントへの登録: 弁護士専門の転職エージェントに複数登録し、キャリアアドバイザーと面談します。STEP1で行った自己分析の結果を伝えることで、自分に合った非公開求人を紹介してもらいやすくなります。

- 求人サイトの活用: 弁護士向けの求人サイトを定期的にチェックし、市場の動向を把握します。

- 公式サイトのリサーチ: 興味のある法律事務所や企業の公式サイトを深く読み込み、理念や事業内容、所属する人々のキャリアなどを研究します。

- 人脈の活用: 信頼できる先輩や知人から、業界の生きた情報を得ることも有効です。

集めた情報をもとに、STEP1で定めた軸と照らし合わせながら、応募する求人をリストアップします。この段階では、少しでも興味があれば幅広くリストアップしておき、優先順位をつけていくと良いでしょう。年収や知名度といった表面的な情報だけでなく、その組織のカルチャー、働き方、将来のキャリアパスが自分の希望と合致しているかを慎重に見極めることが大切です。

③ STEP3:書類作成と応募

応募先が決まったら、いよいよ応募書類(履歴書・職務経歴書)を作成します。職務経歴書は、あなたという人材の価値を伝えるための重要なマーケティングツールです。

作成にあたっては、以下の点を強く意識しましょう。

- 応募先への最適化: 応募する企業や法律事務所が求める人物像を想定し、それに合わせてアピールする経験やスキルの順番・内容を調整します。 すべての応募先に同じ書類を送るのではなく、一件一件、丁寧にカスタマイズする手間を惜しまないことが、書類選考の通過率を大きく高めます。

- 実績の具体性: 「企業法務を担当」といった抽象的な表現ではなく、「〇〇業界のクライアントに対し、月平均〇件の契約書(売買、NDA等)レビューを担当。特に英文契約書のレビューでは、リスクを〇点指摘し、有利な条件での契約締結に貢献」のように、役割、行動、成果を具体的に、可能であれば数字を交えて記述します。

- 論理的で分かりやすい構成: 採用担当者は多くの書類に目を通します。要点がひと目で分かるように、箇条書きや見出しを効果的に使い、簡潔で論理的な文章を心がけましょう。

作成した書類は、転職エージェントのキャリアアドバイザーに添削を依頼することをお勧めします。客観的な視点からのフィードバックは、書類の質を格段に向上させます。

④ STEP4:面接

書類選考を通過すると、面接フェーズに進みます。面接は通常、2〜3回程度行われることが多く、段階によって見られるポイントが異なります。

- 一次面接: 人事担当者や若手〜中堅の現場担当者が面接官となることが多いです。ここでは、経歴の確認やコミュニケーション能力、基本的な志望動機など、ビジネスパーソンとしての基礎力が見られます。

- 二次面接・最終面接: パートナー弁護士や法務部長、役員クラスが面接官となります。専門性やスキルに関する深い質問、キャリアプラン、そして何よりも「組織のカルチャーにフィットするか」「一緒に働きたいと思える人物か」といった相性が厳しく評価されます。

面接対策としては、準備が全てです。

- 頻出質問への回答準備: 志望動機、自己PR、強み・弱み、成功体験・失敗体験など、定番の質問には必ず自分なりの答えを用意しておきます。

- 逆質問の用意: 企業研究を深く行い、鋭い逆質問を複数用意しておくことで、熱意と理解度をアピールします。

- 模擬面接: 転職エージェントなどを活用し、声に出して話す練習を繰り返します。緊張した場面でも、論理的に、かつ自信を持って話せるように準備しましょう。

面接は「評価される場」であると同時に、「自分も相手を評価する場」です。オフィスの雰囲気や面接官の言動から、その組織の本当の姿を見極めるという視点も忘れないようにしましょう。

⑤ STEP5:内定と退職交渉

最終面接を通過すると、内定の通知を受けます。しかし、ここで焦ってはいけません。

まず、必ず「労働条件通知書」や「オファーレター」といった書面で、給与、役職、勤務地、業務内容などの条件を正式に提示してもらいます。 口頭での約束はトラブルの元です。提示された条件に不明な点や交渉したい点があれば、この段階で転職エージェントを通じて確認・交渉します。

複数の内定を得た場合は、改めてSTEP1で定めた「キャリアの軸」に立ち返り、どの選択が自分の将来にとって最適かを冷静に比較検討します。

入社する意思を固め、内定を承諾したら、いよいよ現職への退職交渉です。

- 退職意思の伝達: 直属の上司に、アポイントを取った上で直接伝えます。メールや電話で済ませるのはマナー違反です。

- 退職日の交渉: 法律事務所の就業規則や担当案件の状況を考慮し、退職日を決定します。後任への引き継ぎ期間として、通常1〜3ヶ月程度が必要です。

- 円満な退職: 強い引き留めに合うこともありますが、感謝の気持ちを伝えつつ、転職の意思が固いことを明確に伝えます。最後まで責任を持って業務をこなし、丁寧な引き継ぎを行うことが、円満な退職の鍵です。

これらのステップを一つひとつ着実に進めることで、後悔のない、満足度の高い転職を実現できるでしょう。

弁護士の転職に適したタイミングとは

弁護士の転職は、キャリアのどの段階で行うかによって、その目的や難易度、そして得られる結果が大きく異なります。一概に「この時期がベスト」とは言えませんが、経験年数と年齢という2つの軸から、転職に適したタイミングの傾向を把握しておくことは非常に重要です。

経験年数で見る最適な時期

弁護士としての実務経験年数は、転職市場における価値を測る最も重要な指標の一つです。

修習期~3年目

司法修習を終えてから3年目くらいまでの弁護士は、「若手」または「第二新卒」として扱われます。この時期の転職は、ポテンシャル採用の色合いが濃いのが特徴です。

- メリット: 最大のメリットは、未経験の分野へキャリアチェンジしやすいことです。特定の専門性に染まっていない分、企業や法律事務所は、地頭の良さや学習意欲、柔軟性を評価して採用する傾向があります。大手法律事務所や人気企業への転職の門戸も比較的広く開かれています。

- デメリット: まだ専門性が確立されていないため、即戦力としての評価は受けにくく、年収の大幅なアップは期待しにくいかもしれません。また、最初の職場で基本的なスキルを十分に習得する前に転職することへの懸念を持たれる可能性もあります。

- 適した転職理由: 「入所前に描いていた業務内容と実態が違った」「より専門性の高い分野に早期から挑戦したい」「企業法務に興味が湧いた」といった、キャリアの方向性を早期に修正したい場合に適したタイミングです。

4年目~10年目

実務経験が4年目から10年目の中堅層は、弁護士の転職市場において最も需要が高く、活発に取引されるボリュームゾーンです。

- メリット: 弁護士としての基礎体力が身につき、一定の専門分野で自走できるスキルが備わっているため、即戦力として高く評価されます。 選択肢の幅も広く、法律事務所間の移籍、インハウスへの転身、専門性を活かしたキャリアアップなど、様々な可能性を追求できます。年収アップも現実的に狙える時期です。

- デメリット・注意点: この時期になると、「どのような専門性を、どのレベルまで身につけてきたか」が厳しく問われます。キャリアに一貫性がなかったり、明確な強みがなかったりすると、同世代のライバルとの競争で不利になる可能性があります。 30代をどう過ごすかが、その後の弁護士キャリアを大きく左右すると言っても過言ではありません。

- 適した転職理由: 「専門性をさらに深めたい」「マネジメント経験を積みたい」「ワークライフバランスを改善しつつ、これまでの経験を活かしたい」など、これまでのキャリアを土台にした、より戦略的なキャリア形成を目指すのに最適な時期です。

10年目以降

実務経験が10年を超えるベテラン層の転職は、より専門性とマネジメント能力が問われるハイクラスな市場になります。

- メリット: 特定の分野で高い専門性を確立している場合や、後進の指導・育成といったマネジメント経験が豊富であれば、法律事務所のパートナー候補や企業の法務部長といった重要なポジションでの採用が期待できます。 これまで築いてきた人脈や実績が、強力な武器となります。

- デメリット: 求人数自体は若手・中堅層に比べて減少します。ポテンシャル採用はほぼなくなり、応募先のニーズと自身の経験がピンポイントで合致しないと採用は難しくなります。年収や役職への期待値も高くなるため、選択肢が狭まる傾向にあります。

- 適した転職理由: 「アソシエイトからパートナーへの昇格が見込めない」「経営により近い立場で手腕を振るいたい」「培った知見を活かして、より大きな裁量権のある環境に移りたい」といった、キャリアの集大成を見据えた転職が中心となります。

年齢で見る転職の傾向

経験年数と連動しますが、年齢も転職の難易度や傾向に影響を与える要素です。

20代の転職

主に司法修習後、数年以内の弁護士が該当します。経験年数1〜3年目の特徴とほぼ同じで、若さと将来性が最大の武器となります。失敗を恐れずに新しい分野に飛び込める柔軟性があり、採用側も長期的な視点で育成することを見込んでいます。キャリアの軌道修正をしたいなら、この時期に行動するのが最もスムーズです。

30代の転職

30代は、弁護士としてのキャリアを方向づける上で極めて重要な10年間です。

- 30代前半: 経験年数4〜7年目あたりに相当し、市場価値が最も高まる時期の一つです。即戦力としてのスキルと、今後の成長ポテンシャルの両方を兼ね備えており、法律事務所からも企業からも引く手あまたの状態です。キャリアの選択肢が最も多い時期と言えるでしょう。

- 30代後半: 経験年数10年前後に差し掛かり、専門家としての地位を確立しているかどうかが問われます。 マネジメント経験を求められる求人も増え始めます。この時期の転職は、その後のキャリアを決定づける大きな分岐点となります。専門性が明確であれば、好条件での転職が可能です。

40代以降の転職

40代以降の転職は、これまでのキャリアで何を成し遂げてきたかが全てです。求められるのは、単なる実務能力ではなく、組織を率いるリーダーシップや、他の弁護士にはない突出した専門性、豊富な人脈といった付加価値です。

法務部長や執行役員、法律事務所のシニアパートナーやカウンセルといった、経営に近いポジションが主なターゲットとなります。求人は非公開で、転職エージェントやヘッドハンターからのアプローチが中心となることが多いです。これまでのキャリアに自信と実績がある弁護士にとっては、さらなる飛躍のチャンスとなり得ます。一方で、明確な強みがない場合は、年齢がハンデとなり転職活動が長期化する可能性もあります。

転職で評価される弁護士のスキルや経験

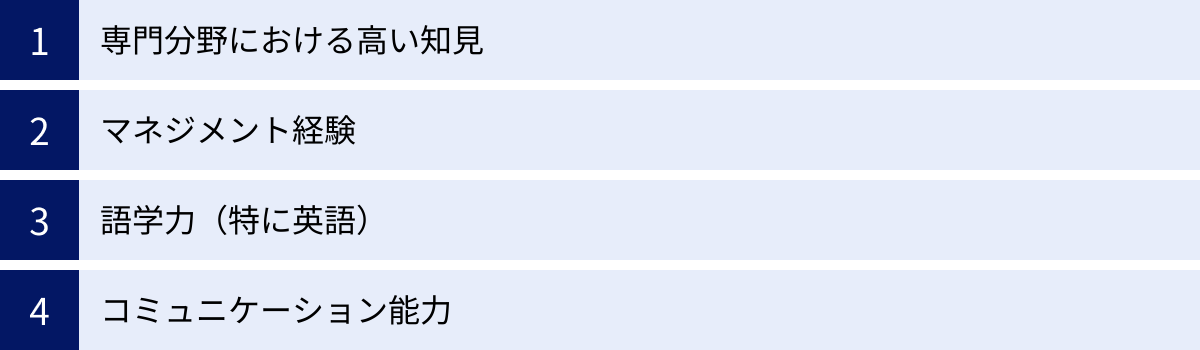

弁護士の転職市場において、採用の決め手となるのは、単に弁護士資格を持っていることではありません。応募先の企業や法律事務所が求めるニーズに合致した、具体的なスキルや経験を持っているかどうかが重要です。ここでは、特に高く評価される4つの要素について解説します。

専門分野における高い知見

現代の弁護士転職市場において、最も重視されるのが「専門性」です。 弁護士人口が増加し、法務が複雑化・高度化する中で、「何でもできます」というジェネラリストよりも、「この分野なら誰にも負けません」というスペシャリストの価値が相対的に高まっています。

特に、以下のような成長分野や需要の高い分野での専門性は、強力なアピールポイントとなります。

- M&A・組織再編: 企業の成長戦略に不可欠な分野であり、法務デューデリジェンスから契約交渉、クロージングまでの一連のプロセスを遂行できる弁護士は常に需要があります。

- IT・知的財産(IP): DXの進展、AIや個人情報保護法の改正など、技術革新に伴う法務課題は増え続けています。ソフトウェアライセンス、データプライバシー、特許戦略などに精通した弁護士は引く手あまたです。

- 金融法務(ファイナンス): プロジェクトファイナンス、アセットマネジメント、金融規制(金商法など)に関する専門知識は、金融機関や大手企業で高く評価されます。

- 労働法: 働き方改革やハラスメント問題への意識の高まりを受け、企業側の労務管理体制の強化が急務となっています。労働審判や団体交渉の経験豊富な弁護士は、多くの企業から求められています。

- 国際法務・クロスボーダー案件: グローバルに事業展開する企業にとって、国際取引契約や海外子会社のガバナンス、国際紛争に対応できる弁護士は不可欠な存在です。

- 倒産・事業再生: 景気変動に関わらず、常に一定の需要がある分野です。民事再生や会社更生の申立て代理人経験などは、高い専門性として評価されます。

これらの専門性をアピールする際は、単に「M&Aの経験があります」と言うだけでなく、関与した案件の規模、件数、自身が果たした具体的な役割や貢献を職務経歴書や面接で明確に伝えることが重要です。関連分野での論文執筆やセミナー登壇の実績も、専門性を客観的に証明する材料となります。

マネジメント経験

特に30代後半以降の転職や、インハウスでの管理職ポジションを目指す場合、法律実務能力と同じくらい重要視されるのが「マネジメント経験」です。 組織は、個人のプレイヤーとしての能力だけでなく、チームや部門全体のアウトプットを最大化できるリーダーを求めています。

マネジメント経験には、以下のようなものが含まれます。

- 後輩弁護士・パラリーガルの指導・育成: 自身の知識やスキルを他者に伝え、成長をサポートした経験。具体的な指導内容や、育成した結果、後輩がどのように成長したかを語れると良いでしょう。

- チーム・プロジェクトのリーダーシップ: 複数のメンバーで構成される案件チームを率い、タスクの割り振り、進捗管理、最終的な成果物の品質担保までを担った経験。

- 案件の統括・管理: クライアントとの窓口となり、予算管理やスケジュール調整を含め、案件全体を俯瞰してコントロールした経験。

インハウスローヤーへの転職では、将来的には法務部門全体を統括する法務部長候補として見られることも少なくありません。そのため、法律の専門家であると同時に、組織を動かし、経営に貢献できるビジネスリーダーとしてのポテンシャルを示せるかどうかが、採用の鍵を握ります。たとえ役職がなくても、主体的に後輩の面倒を見たり、チームをまとめたりした経験があれば、積極的にアピールすべきです。

語学力(特に英語)

グローバル化が進む現代において、語学力、特にビジネスレベル以上の英語力は、キャリアの選択肢を飛躍的に広げる強力な武器です。

英語力が特に求められるのは、以下のような転職先です。

- 大手渉外法律事務所・外資系法律事務所: 業務の大部分が英語で行われるため、必須スキルです。

- グローバル企業のインハウスローヤー: 海外拠点とのやり取り、英文契約書のレビュー、国際的なM&Aや紛争対応など、英語を使用する場面は日常的です。

- 国内企業の国際法務部門: 海外展開を積極的に進めている企業の法務部門でも、高い英語力が求められます。

ここで重要なのは、TOEICのスコアが高いだけでは不十分だということです。採用担当者が見ているのは、実際のビジネスシーンで使える「実務的な英語力」です。

- 英文契約書のドラフティング、レビュー、交渉経験

- 海外の弁護士やクライアントとの英語での会議や電話交渉の経験

- 英語での法務DD(デューデリジェンス)レポートの作成経験

こうした具体的な実務経験をアピールすることで、単なる語学力の高さを超えた、国際法務のプロフェッショナルとしての価値を示すことができます。英語力を活かしたいのであれば、日頃から英語の法律情報に触れたり、語学学習を継続したりする努力が不可欠です。

コミュニケーション能力

最後に、全ての弁護士に共通して求められる、最も普遍的で重要なスキルが「コミュニケーション能力」です。これは単に「話がうまい」ということではありません。弁護士の転職市場で評価されるコミュニケーション能力とは、より多角的で高度なスキルを指します。

- 傾聴力と質問力: クライアントや事業部門の担当者が抱える問題の本質や、本当に求めていることは何かを、注意深く話を聞き、的確な質問を投げかけることで正確に引き出す能力。

- 説明力(翻訳能力): 複雑な法律問題や法的なリスクを、法律の専門家ではない相手にも理解できるよう、平易な言葉で分かりやすく説明する能力。 専門用語を並べるのではなく、相手の知識レベルに合わせて「翻訳」して伝える力が求められます。

- 調整力と交渉力: 利害が対立する関係者の間に立ち、双方の意見を調整しながら、着地点を見つけ出す能力。また、自社の利益を最大化するために、粘り強く相手と交渉する力。

- 関係構築力: クライアントや社内のメンバーと信頼関係を築き、円滑に業務を進める能力。高圧的な態度ではなく、謙虚で誠実な姿勢が信頼を生みます。

特にインハウスローヤーへの転職では、このコミュニケーション能力が極めて重要視されます。事業部門にとっては「頼れる相談相手」であり、経営陣にとっては「信頼できるアドバイザー」でなければなりません。面接の受け答えや立ち居振る舞いを通じて、これらの能力は厳しくチェックされています。

弁護士の転職に強いおすすめ転職エージェント5選

弁護士の転職活動は、専門性が高く、情報収集も容易ではありません。そこで心強い味方となるのが、法曹界に特化した転職エージェントです。ここでは、多くの弁護士から支持されている、実績豊富な転職エージェントを5社厳選して紹介します。

(注:各サービスの情報は、本記事執筆時点の公式サイト等に基づいています。最新の情報は各社の公式サイトでご確認ください。)

| 転職エージェント | 主な特徴 | 求人の傾向 | サポート体制 |

|---|---|---|---|

| MS-Japan | 管理部門・士業特化の老舗。業界最大級の求人数。 | 大手〜中小事務所、インハウスまで幅広く網羅。 | 実績豊富なキャリアアドバイザーによる丁寧なカウンセリング。 |

| LEAGAL JOB BOARD | リーガル業界に特化。求人サイトとエージェント機能。 | 若手・中堅弁護士向けの求人が豊富。インハウスにも強い。 | 業界に精通したエージェントがサポート。 |

| アガルートキャリア | 司法試験予備校アガルートが運営。 | 修習生、若手弁護士向けの求人に強み。 | 独自のネットワークを活かした求人紹介、キャリア相談会。 |

| NO-LIMIT | 弁護士・法務人材専門。独立支援も展開。 | 法律事務所の求人が中心。特に若手〜中堅層。 | 法律事務所の内情に詳しいアドバイザーが在籍。 |

| C&Rリーガル・エージェンシー社 | 法曹界に特化した歴史あるエージェント。 | パートナーなどのハイクラス案件、インハウス求人も多数。 | 経験豊富なコンサルタントによる長期的なキャリア支援。 |

① MS-Japan

MS-Japanは、30年以上の歴史を持つ、管理部門と士業(弁護士、公認会計士、税理士など)の転職支援に特化したエージェントです。業界のパイオニア的存在であり、求人数の豊富さと実績は群を抜いています。

- 特徴・強み:

- 圧倒的な求人数: 長年の実績から、大手法律事務所、ブティック型事務所、優良企業のインハウス求人まで、多種多様なポジションを網羅しています。公式サイトによれば、法務・弁護士の転職サポート実績はNo.1を謳っています(参照:株式会社MS-Japan公式サイト)。

- 幅広い層に対応: 若手ポテンシャル層から、専門性を極めたミドル層、マネジメント経験豊富なハイクラス層まで、あらゆるキャリアステージの弁護士に対応可能です。

- 質の高いキャリアカウンセリング: 業界に精通したキャリアアドバイザーが、丁寧なカウンセリングを通じて、個々の弁護士の強みやキャリアプランを深く理解し、最適な求人を提案してくれます。応募書類の添削や面接対策のサポートも手厚いと評判です。

- おすすめな人:

- 初めて転職活動をするため、何から始めれば良いか分からない方。

- できるだけ多くの求人を比較検討したい方。

- 法律事務所とインハウスの両方の可能性を視野に入れている方。

② LEAGAL JOB BOARD

LEAGAL JOB BOARD(リーガルジョブボード)は、弁護士・法務人材に特化した転職エージェントサービスです。求人情報を掲載するサイト機能と、エージェントによる紹介サービスの両方を展開しているのが特徴です。

- 特徴・強み:

- リーガル業界への特化: 法律事務所や企業の法務部門の求人のみに特化しているため、専門性が高く、業界の最新動向に精通しています。

- 若手〜中堅層に強い: 特に20代〜30代の若手・中堅弁護士向けの求人が豊富で、キャリアアップやキャリアチェンジを目指す層から強い支持を得ています。インハウス求人の取り扱いも多いです。

- 直接応募とエージェントサポートの併用: サイト上で自ら求人を探して直接応募することも、エージェントに相談して非公開求人の紹介やサポートを受けることも可能で、柔軟な使い方ができます。

- おすすめな人:

- 20代〜30代で、キャリアの次のステップを考えている若手・中堅弁護士。

- インハウスローヤーへの転職に興味がある方。

- 自分のペースで求人を探しつつ、必要に応じてプロのサポートも受けたい方。

③ アガルートキャリア

アガルートキャリアは、司法試験をはじめとする難関資格のオンライン予備校として高い知名度を誇る「アガルートアカデミー」が運営する転職エージェントです。

- 特徴・強み:

- 司法修習生・若手弁護士への強固なネットワーク: 予備校事業を通じて築いた司法試験合格者との強いつながりを活かし、特に司法修習生や経験の浅い若手弁護士のキャリア支援に強みを持っています。

- 教育機関ならではのキャリア支援: 単なる求人紹介に留まらず、キャリアセミナーの開催など、長期的な視点でのキャリア形成をサポートする姿勢が特徴です。

- 質の高いマッチング: 候補者のスキルや志向性だけでなく、カルチャーフィットまでを考慮した丁寧なマッチングを重視しています。

- おすすめな人:

- 司法修習を終えたばかりで、最初のキャリアに悩んでいる方。

- 実務経験1〜3年程度の若手弁護士。

- 長期的なキャリアプランについて、専門家のアドバイスを受けたい方。

④ NO-LIMIT

NO-LIMIT(ノーリミット)は、弁護士・法務人材のキャリア支援に特化したエージェントで、特に法律事務所への転職支援に定評があります。

- 特徴・強み:

- 法律事務所の内情に精通: 法律事務所の求人を中心に扱っており、各事務所のカルチャーや働き方、パートナー弁護士の人柄といった、求人票だけでは分からない内部情報に詳しいのが強みです。

- 独立開業支援: 転職だけでなく、将来的な独立開業を見据えたキャリアプランの相談にも乗ってくれるなど、ユニークなサポートを提供しています。

- スピーディーな対応: 少数精鋭のエージェントならではの、スピーディーで密なコミュニケーションが期待できます。

- おすすめな人:

- 法律事務所から別の法律事務所への転職を考えている方。

- 事務所の雰囲気や人間関係を重視して転職先を選びたい方。

- 将来的に独立を視野に入れている方。

⑤ C&Rリーガル・エージェンシー社

C&Rリーガル・エージェンシー社は、クリエイター・アンド・クリエイション グループの一員で、1998年の設立以来、長きにわたり法曹界専門の人材紹介サービスを提供している老舗エージェントです。

- 特徴・強み:

- 長年の実績と信頼: 25年以上にわたる歴史の中で築き上げた法律事務所や企業との太いパイプが最大の強みです。

- ハイクラス案件に強い: 経験豊富なベテラン弁護士向けのパートナー案件や、企業の法務部長・役員クラスといったハイクラス求人も多数扱っています。

- 経験豊富なコンサルタント: 業界を熟知したベテランのコンサルタントが多く在籍しており、一人ひとりのキャリアに寄り添った、長期的視点でのコンサルティングを提供しています。

- おすすめな人:

- 経験10年以上のベテラン弁護士。

- パートナーや管理職といった、より上位のポジションを目指している方。

- 信頼と実績のあるエージェントに、じっくりとキャリア相談をしたい方。

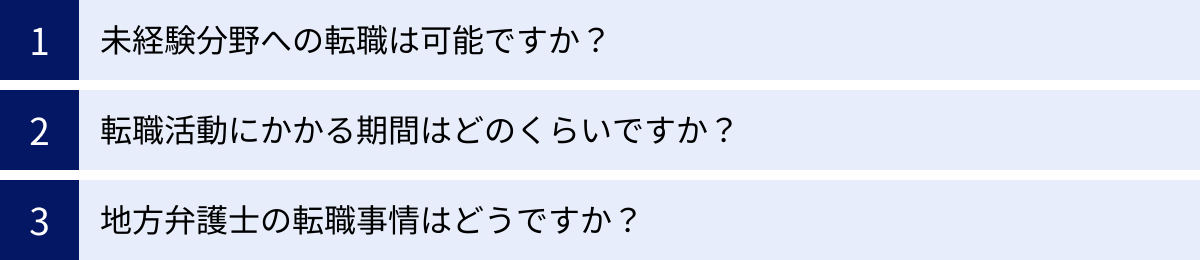

弁護士の転職に関するよくある質問

弁護士の転職活動を進めるにあたり、多くの方が抱く疑問や不安があります。ここでは、特に頻繁に寄せられる3つの質問について、分かりやすくお答えします。

未経験分野への転職は可能ですか?

結論から言うと、未経験分野への転職は「可能」です。しかし、年齢やこれまでの経験によって、そのハードルは大きく異なります。

最も可能性が高いのは、20代から30代前半の若手弁護士です。 この年代は、特定の専門性に染まっていない柔軟性や、新しい知識を吸収するポテンシャルが評価される「ポテンシャル採用」の対象となりやすいです。例えば、一般民事の経験しかない弁護士が、企業法務やIT/IP分野に挑戦したいという場合、法律の基礎体力や論理的思考能力を評価され、採用に至るケースは少なくありません。

ただし、その場合でも、なぜその未経験分野に挑戦したいのかという強い動機と、自ら学習を進めているという熱意を具体的に示すことが不可欠です。 関連書籍を読んだり、セミナーに参加したりといった主体的な努力は、面接官に良い印象を与えます。「ただ楽そうだから」「流行っているから」といった安易な動機では、見透かされてしまうでしょう。

一方で、30代後半以降になると、未経験分野への転職のハードルは格段に上がります。 この年代に求められるのは即戦力としての専門性であるため、全くの未経験者を採用するリスクを企業や法律事務所は取りたがりません。もし挑戦するのであれば、これまでの経験と親和性の高い分野を選ぶことが現実的です。例えば、不動産訴訟の経験が豊富な弁護士が、不動産会社の法務部へ転職する、といったケースです。これまでの経験を一部活かしつつ、新しい領域に踏み出すという形であれば、可能性はあります。

転職活動にかかる期間はどのくらいですか?

一般的に、弁護士の転職活動にかかる期間は、活動開始から内定、そして退職まで含めて「3ヶ月~6ヶ月程度」が目安とされています。 もちろん、これはあくまで平均的な期間であり、個人の状況や希望する条件によって、これより短くなることも、1年以上かかることもあります。

転職活動の期間は、大きく以下の3つのフェーズに分けられます。

- 準備期間(約1ヶ月): 自己分析、キャリアの棚卸し、情報収集、転職エージェントへの登録など、本格的に活動を始める前の準備段階です。ここをじっくり行うことが、その後の活動をスムーズに進める鍵となります。

- 応募・選考期間(約1~3ヶ月): 応募書類を作成し、実際に求人に応募してから、書類選考、複数回の面接を経て内定が出るまでの期間です。複数の企業や事務所を並行して受けることが多く、スケジュール調整などで時間がかかります。

- 内定・退職交渉期間(約1~3ヶ月): 内定を受諾してから、現在の職場に退職の意思を伝え、引き継ぎを行って実際に退職するまでの期間です。法律事務所の就業規則では、退職の申し出は1~3ヶ月前と定められていることが多く、この期間も考慮に入れておく必要があります。

重要なのは、在職中に転職活動を開始することです。 焦って次の職場を決めると後悔に繋がりますし、経済的な不安から冷静な判断ができなくなるリスクもあります。現在の仕事をこなしながらの活動は大変ですが、計画的に時間を管理し、転職エージェントなどをうまく活用しながら、腰を据えて取り組むことが成功への近道です。

地方弁護士の転職事情はどうですか?

弁護士の求人は、企業の本社や大手法律事務所が集中する東京、大阪といった大都市圏に多いのは事実です。そのため、地方で働く弁護士が転職を考えた場合、選択肢が限られるという側面はあります。

しかし、地方にも転職のチャンスは十分にあります。 近年、地方でもコンプライアンス意識が高まり、法務部門を新設・強化する地場優良企業が増えています。そうした企業は、地域に根差して活躍してくれる弁護士を求めており、都市部の大企業とは異なるやりがいや働きがいを見つけることができます。

また、Uターン・Iターン転職も注目されています。 都市部で培った専門性や経験を、地元に還元したいという思いを持つ弁護士は少なくありません。そうした人材は、地方の法律事務所や企業にとって非常に貴重な存在です。面接では、「なぜこの地域で働きたいのか」という地域への貢献意欲や愛着を具体的に語ることが、重要なアピールポイントとなります。

地方での転職活動を成功させるためには、情報収集の工夫が必要です。

- 地方の求人に強い転職エージェントを活用する: 全国展開している大手エージェントの中には、地方の支社を持ち、その地域の求人情報に精通しているところもあります。

- 弁護士会のネットワークを利用する: 所属する弁護士会や、希望する地域の弁護士会のウェブサイト、会報などで求人情報が公開されていることがあります。

- 人脈をたどる: 大学の同窓生や司法修習同期など、地元のネットワークを通じて情報を得るのも有効な手段です。

選択肢が限られるからこそ、一つの出会いを大切にし、その企業や事務所について深くリサーチすることが、地方での転職成功の鍵と言えるでしょう。