施工管理の仕事は、地図に残る建造物を創り上げるという大きなやりがいがある一方で、「きつい」「辞めたい」と感じるほどの厳しい労働環境に置かれている方が多いのも事実です。長時間労働や休日の少なさ、重い責任、複雑な人間関係など、心身ともに限界を感じ、キャリアチェンジを考えるのは自然なことです。

しかし、いざ転職を考え始めても、「施工管理の経験しかなくて、他の仕事ができるだろうか」「自分のスキルは他で通用するのか」といった不安から、一歩を踏み出せない方も少なくありません。

結論から言うと、施工管理の経験を通じて培ったスキルは、建設業界内外のさまざまな職種で高く評価される、非常に市場価値の高いものです。プロジェクト全体を俯瞰し、多くの関係者をまとめ上げ、納期と品質を守り抜くマネジメント能力は、どの業界でも求められる普遍的なスキルと言えます。

この記事では、施工管理からの転職を検討している方に向けて、以下の内容を網羅的に解説します。

- 施工管理を「辞めたい」と感じる根本的な理由の深掘り

- 施工管理の経験を活かせる、具体的な転職先候補7選

- 転職によって得られるメリットと、注意すべきデメリット

- 転職市場で武器になる、あなたの強み(スキル・経験)

- 転職を成功に導くための具体的なステップと年代別のポイント

この記事を最後まで読めば、施工管理からの転職に対する漠然とした不安が解消され、自分に合ったキャリアパスを見つけるための具体的な道筋が見えてくるはずです。あなたのこれまでの頑張りを無駄にせず、より良い未来を切り拓くための第一歩を、ここから踏み出してみましょう。

目次

施工管理を「辞めたい」「きつい」と感じる主な理由

多くの施工管理技術者が転職を考える背景には、共通した根深い問題が存在します。ここでは、多くの方が抱える「辞めたい」「きつい」と感じる主な理由を5つの側面から深掘りし、その構造的な原因を明らかにします。ご自身の状況と照らし合わせながら、転職によって何を解決したいのかを明確にするための参考にしてください。

長時間労働と休日の少なさ

施工管理の仕事と切っても切り離せないのが、常態化した長時間労働と不規則な休日です。建設業界は、天候や協力会社の都合、予期せぬトラブルなど、不確定要素が非常に多い世界。決められた工期を遵守するという絶対的な使命のもと、これらの遅れを取り戻すために長時間労働が常態化しがちです。

具体的には、早朝からの朝礼準備に始まり、日中は現場巡回や各種調整業務、夕方から夜にかけては事務所での書類作成や翌日の段取りといったサイクルが定着しています。特に工期が迫る繁忙期には、月間の残業時間が100時間を超えることも珍しくなく、日付が変わるまで働く日々が続くこともあります。

また、休日に関しても課題が多く残ります。建設業界では、慣習的に日曜のみを休日とする「4週4休」や、隔週土曜日を休日とする「4週6休」の企業がいまだに少なくありません。国土交通省は「週休2日」の確保を推進していますが、人手不足やコストの問題から、完全週休2日制の導入は道半ばのが現状です。さらに、休日であってもトラブル対応や事務処理のために出勤せざるを得ないケースや、クライアントからの電話が鳴りやまないといった状況も頻繁に発生します。

このような労働環境は、プライベートな時間を確保することを著しく困難にします。家族や友人と過ごす時間、趣味に打ち込む時間、あるいは単に心身を休める時間が十分に取れず、仕事のために生きているような感覚に陥ってしまうのです。ワークライフバランスの著しい偏りが、心身の疲弊を招き、「このままでは続けられない」という転職の動機に直結する最大の要因となっています。

責任の重さと精神的なプレッシャー

施工管理の仕事は、「4大管理」と呼ばれる品質、原価、工程、安全のすべてに対する重い責任を負います。一つのプロジェクトを成功に導くためには、これらの要素を常に高いレベルで管理し続けなければなりません。

- 品質管理: 設計図書通りの品質を確保する責任。わずかな施工ミスが建物の耐久性や安全性に直結するため、常に細心の注意が求められます。

- 原価管理: 決められた予算内で工事を完成させる責任。資材価格の変動や追加工事の発生など、常にコスト意識を持って判断を下す必要があります。

- 工程管理: 厳しい工期を守る責任。天候不順やトラブルによる遅れをいかにして取り戻すか、常に先を見越した計画と調整が不可欠です。

- 安全管理: 現場で働く作業員の命を守る最も重要な責任。一つ間違えば重大な労働災害につながるため、そのプレッシャーは計り知れません。

これらの責任は、一つひとつが非常に重く、常に緊張感を強いられます。特に、現場で万が一事故が発生した場合、その責任は現場代理人である施工管理者に重くのしかかります。警察や労働基準監督署の調査対応、関係者への説明など、精神的に極めて過酷な状況に置かれることもあります。

また、工期遅延や予算超過といった問題が発生した際には、発注者や上司から厳しい叱責を受けることも少なくありません。自分の采配一つでプロジェクトの成否が左右されるというプレッシャーは、日々の業務の中で徐々に精神を摩耗させていきます。「眠れない」「食欲がない」といった身体的な不調として現れることもあり、精神的な限界を感じて転職を決意するケースは非常に多いのです。

現場特有の複雑な人間関係

建設現場は、非常に多くの、そして多様な立場の人々が関わる「人間関係の交差点」です。施工管理者は、その中心に立ち、すべての関係者と円滑なコミュニケーションを図り、利害を調整する役割を担います。

関わる相手は、発注者(施主)、設計事務所、コンサルタント、自社の上司や同僚、そして何よりも現場で実際に作業を行う多種多様な専門工事業者の職人たちです。さらに、近隣住民への対応も重要な業務の一つです。

これらの人々は、それぞれの立場や専門性、価値観が大きく異なります。例えば、発注者はコストやデザインを重視し、設計者は意匠性を追求し、職人は自らの技術ややり方に誇りを持っています。施工管理者は、これらの異なる要求や意見をまとめ上げ、プロジェクトという一つのゴールに向かわせなければなりません。時には、板挟みになり、理不尽な要求やクレームの矢面に立たされることも日常茶飯事です。

特に、経験豊富な年配の職人とのコミュニケーションに難しさを感じる若手の施工管理者は少なくありません。職人気質の方々は、口調が荒っぽかったり、自分のやり方に強いこだわりを持っていたりすることが多く、指示を聞いてもらえなかったり、逆に厳しく指導されたりすることもあります。このような世代間や立場間のギャップを埋めるためのコミュニケーションには、多大なエネルギーを消耗します。

こうした複雑でストレスフルな人間関係に日々晒されることで、精神的に疲弊し、「もっと円滑に仕事が進められる環境に移りたい」と考えるようになるのです。

体力的な負担の大きさ

施工管理の仕事は、デスクワークだけでなく、現場での業務が中心となるため、体力的な負担が非常に大きい職種です。

夏の炎天下や冬の極寒の中での現場巡回は日常的であり、天候に関わらず現場は動き続けるため、常に過酷な環境に身を置くことになります。広大な現場を一日中歩き回り、進捗状況の確認や安全パトロールを行うだけでも、相当な体力を消耗します。

また、朝は職人よりも早く現場に入り、夜は後片付けや翌日の準備が終わるまで残るため、拘束時間が長くなりがちです。時には、夜間工事や休日出勤も発生し、生活リズムは不規則になりがちです。

若いうちは体力で乗り切れても、年齢を重ねるにつれて、こうした身体的な負担は年々重くのしかかってきます。「この仕事を60歳まで続けられるだろうか」という将来への不安が、体力的な限界を感じ始めた30代、40代の施工管理者を転職へと駆り立てる大きな要因となります。デスクワーク中心の仕事や、身体への負担が少ない仕事への憧れを抱くのは、極めて自然な感情と言えるでしょう。

給与や待遇への不満

施工管理の仕事は、その責任の重さや労働時間に対して、給与や待遇が見合っていないと感じるケースも少なくありません。

確かに、建設業界の給与水準は他業種と比較して決して低いわけではありません。しかし、その給与には長時間の残業代が含まれていることが多く、時給換算すると決して高くない、と感じる人が多いのが実情です。サービス残業が黙認されていたり、休日出勤に手当がつかなかったりする企業もいまだに存在し、労働量と報酬のアンバランスが大きな不満につながっています。

また、昇給や昇進のペースが遅い、評価制度が不透明で頑張りが正当に評価されない、といった待遇面での不満も聞かれます。どれだけ大規模なプロジェクトを成功させても、それが給与や役職に反映されなければ、モチベーションを維持するのは困難です。

同年代で他業種に勤める友人が、自分より短い労働時間で同等かそれ以上の給与を得て、充実したプライベートを過ごしている話を聞くと、「自分の働き方は本当にこれでいいのだろうか」という疑問が湧き上がります。金銭的な報酬だけでなく、働きがいや自己実現を含めたトータルな待遇への不満が、より良い条件を求めて転職市場に目を向けるきっかけとなるのです。

施工管理からの転職におすすめの職種7選

施工管理の厳しい現実から抜け出したいと考えたとき、次に知りたいのは「具体的にどんな転職先があるのか」ということでしょう。施工管理で培った経験は、あなたが思う以上に多くの分野で活かせます。ここでは、ワークライフバランスの改善が期待でき、かつキャリアアップも目指せるおすすめの職種を7つ厳選してご紹介します。

| 職種名 | 主な仕事内容 | 施工管理経験の活かし方 | 働き方の特徴 |

|---|---|---|---|

| ① 発注者側(デベロッパー・施主) | 不動産開発の企画、事業計画、設計・施工会社の選定、プロジェクト全体の統括管理 | 現場の知見、工程・コスト管理能力、建設会社との折衝力 | 上流工程、裁量権大、比較的高年収 |

| ② 施設管理(ビルメンテナンス) | 商業施設やオフィスビル等の維持管理、保守・点検、修繕計画の立案・実行 | 建物構造・設備の知識、不具合の原因究明力、協力会社への指示能力 | WLB改善、安定性、デスクワーク中心 |

| ③ 技術営業(セールスエンジニア) | 建設資材や設備機器等について、専門知識を活かした技術的な提案・営業活動 | 現場ニーズの理解、専門知識、顧客とのコミュニケーション能力 | 実力主義、インセンティブ、人脈形成 |

| ④ 建設コンサルタント | 公共事業や民間開発における調査、計画、設計、発注者支援業務 | 施工段階の知識、積算能力、技術的な知見、総合的なマネジメント能力 | 高い専門性、社会貢献度、知的な業務 |

| ⑤ CADオペレーター | CADソフトを使用し、設計図や施工図の作成・修正を行う専門職 | 図面読解力、現場の納まり知識、施工手順の理解 | デスクワーク、専門スキル、残業少なめ |

| ⑥ ITエンジニア | (建設テック系)建設業界向けSaaS開発、システム導入支援等。または全くの異業種。 | プロジェクトマネジメント能力、課題解決能力、論理的思考力 | 将来性大、リモートワーク可、高年収期待 |

| ⑦ 公務員(技術職) | 国や地方自治体における公共工事の発注、監督、インフラの維持管理 | 施工管理技士の資格、積算能力、公共工事の知識、公平性 | 安定性、社会貢献、福利厚生充実 |

① 発注者側(デベロッパー・施主)

施工管理の経験を最もダイレクトに、かつキャリアアップに繋げられる転職先として人気が高いのが、デベロッパーや一般企業の施設部門といった「発注者側」のポジションです。建設会社(請負側)から、工事を依頼する側(発注者側)へと立場を変えることになります。

主な仕事内容は、不動産開発プロジェクトの企画立案から、事業採算性の検討、設計事務所や建設会社の選定、そして工事全体の進捗・品質・コストの管理まで、プロジェクトの最上流から完成までを統括することです。施工管理のように現場に常駐することは少なく、複数のプロジェクトをマネジメントする役割を担います。

施工管理の経験が活きるポイントは数多くあります。建設会社側の事情や現場の動き方を熟知しているため、無理のない現実的な工期や予算を設定できます。また、施工会社から提出される見積書や施工計画書の妥当性を的確に判断したり、現場で発生した問題に対して建設的な指示を出したりすることができます。この「現場を知っている」という強みは、発注者としてプロジェクトを円滑に進める上で絶大な武器となります。

この職種の魅力は、事業全体を動かす大きな裁量権とやりがいです。自分が企画したものが形になる喜びは、施工管理とはまた違った達成感があります。一般的に給与水準も高く、ワークライフバランスも改善される傾向にあるため、キャリアとプライベートの両立を目指す方には最適な選択肢の一つです。

② 施設管理(ビルメンテナンス)

ワークライフバランスを最優先に考えたい方におすすめなのが、施設管理(ビルメンテナンス)の仕事です。オフィスビルや商業施設、工場、病院など、完成した建物を安全かつ快適に維持・管理する役割を担います。

主な仕事内容は、建物に設置されている電気、空調、給排水、消防といった各種設備の日常的な保守・点検、定期的なメンテナンス計画の立案、不具合発生時の原因究明と修繕手配、さらには省エネ対策や長期的な修繕計画の策定など、多岐にわたります。

施工管理の経験が活きるポイントは、建物が「どのように作られたか」を知っている点です。建物の構造や各種設備の仕組みを理解しているため、不具合の原因を特定しやすく、適切な修繕方法を判断できます。また、修繕工事の際には、施工管理の経験を活かして協力会社への指示や工程管理をスムーズに行うことができます。

この職種の最大の魅力は、働き方の安定性です。基本的にカレンダー通りの休日で、残業も少ない傾向にあります。緊急対応で休日出勤が発生することもありますが、代休取得が徹底されている企業がほとんどです。現場の最前線で工期に追われるプレッシャーから解放され、計画的に業務を進められるため、心身ともに余裕を持った働き方が実現できます。

③ 技術営業(セールスエンジニア)

コミュニケーション能力や専門知識を活かして、顧客と深く関わる仕事がしたい方には、技術営業(セールスエンジニア)が向いています。建設資材メーカーや住宅設備メーカー、建設機械メーカーなどで、自社製品の技術的な強みを顧客(建設会社や設計事務所など)に説明し、導入を提案する仕事です。

主な仕事内容は、一般的な営業活動に加えて、製品に関する専門的な質問への回答、顧客の課題をヒアリングし、自社製品を用いた解決策の提案、導入後の技術的なサポートなどを行います。単に「売る」だけでなく、「技術で課題を解決する」コンサルティング的な要素が強いのが特徴です。

施工管理の経験が活きるポイントは、「現場の言葉」がわかることです。施工現場でどんな課題が発生しやすいか、どんな製品が求められているかを肌で知っているため、顧客のニーズを的確に汲み取り、心に響く提案ができます。「この製品を使えば、あの工程がこれだけ楽になりますよ」といった具体的な提案は、元施工管理者ならではの強みです。

この職種の魅力は、成果がインセンティブとして給与に反映されやすい点や、多様な顧客との出会いを通じて人脈を広げられる点です。コミュニケーション能力を武器に、自身の市場価値を高めていきたいと考える方にとって、やりがいのある仕事と言えるでしょう。

④ 建設コンサルタント

より専門性を高め、社会インフラの整備といった大きなフィールドで活躍したいという志向を持つ方には、建設コンサルタントという道があります。国や地方自治体などが進める公共事業を中心に、道路、橋、ダム、河川、上下水道といった社会基盤の整備に関する調査、計画、設計、施工管理、維持管理まで、事業全体の技術的なサポートを行います。

主な仕事内容は、プロジェクトの発注者側のパートナーとして、事業の構想段階から関わり、専門的な知見を提供することです。施工管理とは異なり、実際に施工を行うのではなく、計画の策定や設計、積算、事業全体のマネジメントなどが中心となります。

施工管理の経験が活きるポイントは、施工段階の知見を持っていることです。設計を行う上で、現場での施工性や安全性、コストを考慮した「現実的な設計」ができるのは大きな強みです。また、施工会社とのやり取りを円滑に進めるための発注者支援業務(CM:コンストラクション・マネジメント)においても、現場経験が直接的に役立ちます。

この職種は、高度な専門知識と論理的思考力が求められる知的な仕事です。社会貢献性が非常に高く、自らが関わったプロジェクトが地域の発展に寄与するのを実感できる大きなやりがいがあります。

⑤ CADオペレーター

現場の喧騒から離れ、オフィスで黙々と専門スキルを磨きたい方には、CADオペレーターが適しています。CAD(Computer-Aided Design)と呼ばれる設計支援ソフトを使い、建築物や土木構造物の設計図、施工図などを作成・修正する専門職です。

主な仕事内容は、設計者や施工管理者の指示に基づき、正確な図面データを作成することです。平面図や立面図、断面図といった基本設計図から、現場で職人が使用する詳細な施工図、完成後の竣工図まで、さまざまな種類の図面を手がけます。

施工管理の経験が活きるポイントは、図面を「読む」だけでなく「理解できる」点です。施工管理者は、常に図面を見ながら現場の納まりや施工手順を考えています。そのため、単に線を引くだけでなく、「この部分の納まりはこうした方が施工しやすい」「この配管ルートは無理がある」といった、現場目線での気づきを図面に反映させることができます。この付加価値は、単なるオペレーターとの大きな差別化要因となります。

この職種の魅力は、デスクワークが中心で体力的な負担が少なく、残業も比較的少ない傾向にあることです。専門スキルを身につけることで、派遣やフリーランスなど、多様な働き方を選択できる可能性も広がります。

⑥ ITエンジニア

建設業界の枠を超えて、成長分野で新たなキャリアを築きたいと考えるなら、ITエンジニアへの挑戦も視野に入ります。特に近年、「建設テック(ConTech)」と呼ばれる、IT技術で建設業界の課題を解決する分野が急速に成長しており、施工管理経験を持つITエンジニアの需要が高まっています。

主な仕事内容は、建設業界向けの業務効率化アプリや施工管理SaaSの開発、BIM/CIM関連システムの構築、あるいは全く異なる業界のWebサービスや業務システムの開発など、分野によってさまざまです。

施工管理の経験が活きるポイントは、意外にもプロジェクトマネジメント能力です。ITシステムの開発も、多くのエンジニアやデザイナー、企画担当者といったステークホルダーをまとめ、納期(リリース日)と品質、コスト(予算)を管理しながら進める点で、建設プロジェクトと本質は同じです。4大管理の経験は、ITプロジェクトマネージャー(PM)として大いに活かせます。

未経験からの挑戦となるため、プログラミングなどの専門スキルを習得するための学習期間が必要ですが、その将来性は非常に高いと言えます。リモートワークがしやすく、実力次第で高年収も目指せるなど、現代的な働き方を実現したい方にとって魅力的な選択肢です。

⑦ 公務員(技術職)

安定性と社会貢献性を両立させたいという方には、公務員の技術職がおすすめです。国(国土交通省など)や都道府県、市区町村の職員として、公共工事の発注や監督、管理、あるいは道路や河川、公園といった公共インフラの維持管理業務に携わります。

主な仕事内容は、民間企業に工事を発注する「発注者」の立場となります。工事の計画、設計、積算(工事費用の算出)、入札・契約手続き、そして工事が始まった後の監督業務(設計図書通りに進んでいるかの確認)などを行います。

施工管理の経験が活きるポイントは、まさにその施工管理能力そのものです。特に、施工管理技士の資格は、技術職の採用試験で有利に働く場合が多く、実務においても、民間(建設会社)側の事情を理解した上で、的確な指示や指導ができます。積算業務においても、現場でのコスト感覚が役立ちます。

公務員の最大の魅力は、雇用の安定性と充実した福利厚生です。景気に左右されることなく、長期的な視点でキャリアを築くことができます。また、自らの仕事が地域住民の生活を支えているという、大きな社会貢献性を実感できるのも、民間企業にはないやりがいと言えるでしょう。

【職種別】施工管理の経験が活かせるポイント

施工管理の経験は、転職市場において強力な武器となります。しかし、その価値を最大限にアピールするためには、「どの経験が、どの職種で、どのように活きるのか」を具体的に理解しておくことが重要です。ここでは、転職先を「建設・不動産関連職」と「異業種」に大別し、それぞれのフィールドであなたの経験がどのように輝くのかを解説します。

経験を直接活かせる建設・不動産関連職

発注者側(デベロッパー)、施設管理、技術営業といった建設・不動産関連職への転職は、これまでのキャリアを地続きで発展させる王道のキャリアパスです。専門知識や現場感覚をそのまま活かせるため、即戦力として活躍しやすいのが特徴です。

発注者側でのプロジェクト管理能力

デベロッパーや事業会社の施設部門など、発注者側に転職した場合、施工管理で培ったプロジェクト全体の管理能力が最も直接的に活かされます。

施工管理者は、常に工期、コスト、品質、安全という制約の中で、最適な解を見つけ出す訓練を積んでいます。この経験は、発注者として事業計画を立案する際に、「絵に描いた餅」で終わらない、実現可能性の高い計画を策定する力となります。建設会社から提出される見積書や工程表を見ても、その内容が妥当か、どこにリスクが潜んでいるかを瞬時に見抜くことができます。これは、現場を知らない発注者にはない、圧倒的な強みです。

また、工事中に予期せぬトラブルが発生した際も、冷静に対応できます。建設会社側の苦労や事情を理解しているため、一方的に責任を追及するのではなく、「どうすれば問題を解決できるか」という建設的な視点で協議を進めることができます。元請けとしての経験が、発注者と受注者との間の円滑なコミュニケーションを促し、プロジェクトを成功に導く潤滑油となるのです。このように、立場は変わっても、プロジェクトを俯瞰し、成功に導くという本質的な役割は共通しており、施工管理経験は最高の資産となります。

施設管理での保守・運用知識

施設管理(ビルメンテナンス)の仕事では、建物が「どのように造られているか」という根本的な知識が非常に役立ちます。

施工管理者は、建物の骨格から内装、そして電気・空調・給排水といった各種設備がどのように設置され、連携しているのかを熟知しています。そのため、施設で水漏れや空調の不具合といったトラブルが発生した際に、表面的な事象だけでなく、その根本原因を推測する能力に長けています。「この漏水は、おそらくあの部分の配管の経年劣化だろう」といった的確な初期判断ができれば、その後の修繕対応も迅速かつ的確に行えます。

さらに、長期的な修繕計画を立案する上でも、施工管理の経験は大きな強みとなります。どの設備が、どのくらいの年数で、どのように劣化していくかを予測し、適切なタイミングで更新や大規模修繕を計画することができます。これにより、建物の資産価値を長期的に維持し、利用者の安全・快適を守るという施設管理の最も重要なミッションを高いレベルで遂行できます。「建物を造るプロ」であった経験が、「建物を守り育てるプロ」として活躍するための強固な土台となるのです。

技術営業での専門知識を活かした提案力

建設資材や設備機器メーカーの技術営業(セールスエンジニア)に転職した場合、現場の課題やニーズをリアルに理解していることが最大の武器となります。

営業先の担当者は、多くの場合、現役の施工管理者や設計者です。彼らが抱える「工期を短縮したい」「コストを削減したい」「もっと安全に施工したい」といった切実な悩みを、あなたは自身の経験として理解できます。カタログスペックを読み上げるだけの営業とは一線を画し、「この新工法を使えば、足場の組み立て期間を3日短縮できます」「この資材は耐候性が高いので、沿岸部の現場でもメンテナンスコストを抑えられますよ」といった、相手の心に響く具体的な提案が可能です。

また、顧客から技術的な質問を受けた際にも、机上の知識だけでなく、現場での実体験に基づいた説得力のある回答ができます。施工上の注意点や、他の部材との取り合い(納まり)についてもアドバイスできるため、顧客から「この人は本当に現場のことを分かっている」という深い信頼を得ることができます。この信頼関係こそが、継続的な受注に繋がり、技術営業として成功するための鍵となります。施工管理として培った専門知識とコミュニケーション能力が、売上という目に見える成果に直結する、やりがいのあるフィールドです。

未経験から挑戦できる異業種

IT業界や公務員など、一見すると施工管理とは全く異なる分野への転職においても、あなたの経験は決して無駄にはなりません。むしろ、異業種だからこそ、施工管理で培ったポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)が独自性として高く評価される場合があります。

IT業界でのプロジェクト進行管理スキル

ITエンジニアやITプロジェクトマネージャーへの転職では、施工管理の本質である「プロジェクトマネジメントスキル」がそのまま通用します。

ITシステムの開発プロジェクトも、建設プロジェクトと同様に、明確なゴール(システムの完成・リリース)があり、そこには納期(リリース日)、コスト(開発予算)、品質(バグのない安定したシステム)という3つの制約が常に存在します。そして、プログラマー、デザイナー、インフラエンジニア、営業担当など、多様な専門性を持つメンバーが関わります。

施工管理者が現場で職人たちをまとめ、工程を管理したように、ITプロジェクトマネージャーはエンジニアたちの進捗を管理し、課題を解決しながらプロジェクトを推進します。「要件定義→設計→開発→テスト→リリース」という開発プロセスは、「設計→準備工→躯体工事→仕上げ工事→竣工」という建設プロセスと驚くほど似ています。 多くのステークホルダーの意見を調整し、予期せぬ仕様変更やバグの発生といったトラブルに対応し、限られたリソースの中で最大限の成果を出すという経験は、IT業界でも即戦力として評価される非常に価値の高いスキルなのです。

公務員としての公共事業への貢献

公務員(技術職)として公共事業に携わる場合、民間(請負側)の視点を持っていることが大きな強みとなります。

公共工事は、税金を原資としているため、公平性や透明性、説明責任が厳しく求められます。施工管理として民間企業で働いた経験は、いかにしてコストを抑え、効率的に工事を進めるかという「民間感覚」を養っています。この感覚を公共事業に持ち込むことで、より質の高いインフラを、より効率的に整備することに貢献できます。

例えば、発注者として設計図書を作成する際に、施工性を考慮した設計にすることで、無駄な手戻りやコスト増を防ぐことができます。また、工事の監督業務においても、建設会社側の論理や苦労を理解しているため、高圧的ではない、パートナーとしての適切な指導が可能になります。これにより、円滑な事業推進が期待できます。民間で培ったコスト意識と現場感覚は、硬直化しがちな行政組織に新たな視点をもたらし、税金の有効活用という国民全体の利益に繋がる、価値ある貢献となるでしょう。

施工管理から転職する3つのメリット

厳しい環境から抜け出すために転職を考えるのは自然なことですが、転職にはポジティブな側面も数多く存在します。施工管理からのキャリアチェンジは、単なる「逃げ」ではなく、より豊かな人生とキャリアを築くための「攻め」の戦略となり得ます。ここでは、転職によって得られる代表的な3つのメリットを具体的に解説します。

① ワークライフバランスが改善しやすい

施工管理からの転職で得られる最も大きなメリットの一つが、ワークライフバランスの劇的な改善です。施工管理職が抱える最大の課題である長時間労働と休日の少なさから解放される可能性が非常に高いと言えます。

例えば、これまで紹介した転職先候補の多くは、土日祝日が休みで、年間休日が120日以上という企業が一般的です。デベロッパーや施設管理、建設コンサルタント、CADオペレーター、公務員といった職種は、基本的にカレンダー通りの勤務体系となります。これまで諦めていた友人との週末の予定や、家族旅行の計画も立てやすくなるでしょう。

また、残業時間も大幅に削減される傾向にあります。もちろん繁忙期はありますが、施工管理のように工期に追われて毎日終電という状況は稀です。定時で退社できる日が増えれば、平日の夜に趣味の時間を設けたり、資格取得のための勉強をしたり、あるいは単にゆっくりと心身を休めたりと、自分自身のために使える時間が圧倒的に増えます。

この「時間のゆとり」は、精神的な余裕にも繋がります。仕事のプレッシャーから解放されたプライベートな時間を持つことで、ストレスが軽減され、仕事へのモチベーションも新たになるという好循環が生まれます。ワークライフバランスの改善は、単に休みが増えるということ以上に、人生の質そのものを向上させる重要な要素なのです。

② 体力的・精神的な負担が軽減される

施工管理の仕事は、夏の炎天下や冬の寒空の下での現場作業、重い責任と複雑な人間関係からくる精神的なプレッシャーなど、心身ともに過酷な側面があります。転職は、これらの負担から解放される大きなチャンスです。

体力的な負担の軽減は非常に分かりやすいメリットです。例えば、施設管理、CADオペレーター、ITエンジニアといった職種は、業務のほとんどが屋内でのデスクワークです。天候に左右されることなく、空調の効いた快適な環境で仕事に集中できます。広大な現場を歩き回る必要もなくなり、年齢を重ねても無理なく働き続けられるという安心感を得られます。「この仕事を一生続けられるだろうか」という体力的な不安から解放されることは、長期的なキャリアを考える上で非常に重要です。

精神的な負担の軽減も計り知れません。4大管理の重圧、いつ起こるか分からない事故への恐怖、多様なステークホルダーとの板挟み状態といった、施工管理特有の強烈なプレッシャーから解放されます。もちろん、どの仕事にも責任やストレスは伴いますが、その種類と度合いが大きく異なります。例えば、施設管理であれば管理する範囲が明確であり、技術営業であれば個人の成果が問われます。責任の所在がはっきりし、自分のコントロールできる範囲が広がることで、精神的な安定を得やすくなります。夜ぐっすり眠れるようになった、休日を心から楽しめるようになったという声は、転職経験者から非常によく聞かれる実感です。

③ 新しい分野のスキルや知識が身につく

転職は、自身のキャリアの幅を広げ、新たな可能性を発見する絶好の機会です。施工管理という一つの専門分野に留まらず、新しいスキルや知識を習得することで、市場価値をさらに高めることができます。

同業種内での転職であっても、立場が変われば求められるスキルも変わります。例えば、発注者側のデベロッパーに転職すれば、建設の知識に加えて、事業企画能力、マーケティング知識、ファイナンスの視点などが身につきます。建設コンサルタントになれば、より高度な技術的知見や、行政手続きに関する深い知識が求められます。これらは、施工管理の経験だけでは得られなかった新たな専門性です。

全くの異業種、例えばIT業界に挑戦すれば、その変化はさらに大きなものになります。プログラミング言語やクラウド技術、データ分析といった最先端のスキルを習得できます。建設業界で培ったドメイン知識(業界特有の知識)とITスキルを掛け合わせれば、「建設業界の課題をITで解決できる希少な人材」として、独自のポジションを築くことも可能です。

このように、転職を通じて新たなスキルセットを身につけることは、将来のキャリアの選択肢を増やすことに直結します。一つの会社、一つの職種に依存するのではなく、多様な分野で活躍できるポータブルなスキルを習得することは、変化の激しい現代において非常に強力なリスクヘッジとなるでしょう。

施工管理からの転職で注意すべき3つのデメリット

転職には多くのメリットがある一方で、事前に理解しておくべきデメリットやリスクも存在します。理想と現実のギャップに後から苦しまないためにも、ネガティブな側面にもしっかりと目を向け、現実的な計画を立てることが重要です。ここでは、施工管理からの転職で特に注意すべき3つのデメリットを解説します。

① 一時的に年収が下がる可能性がある

転職を考える上で、多くの方が気になるのが年収の変化です。特に、未経験の業種や職種に挑戦する場合、一時的に年収が下がってしまう可能性は覚悟しておく必要があります。

施工管理の給与は、長時間労働に対する残業代によって高く見えているケースが少なくありません。転職によって労働時間が適正化されれば、残業代が減る分、総支給額が下がることは十分に考えられます。また、未経験からのスタートとなる場合、企業側はあなたのポテンシャルに期待して採用するため、最初は「見習い」期間として、これまでの年収を下回る給与額が提示されることが一般的です。

例えば、ITエンジニアに転職する場合、最初の1〜2年はスキル習得期間と見なされ、年収300万円〜400万円台からのスタートとなることも珍しくありません。これは、残業代込みで500万円以上を得ていた施工管理者にとっては、大きなダウンに感じられるでしょう。

ただし、これはあくまで「一時的な」現象であると捉えることが重要です。新しい分野でスキルと経験を積むことで、数年後には元の年収を上回る可能性も十分にあります。特にIT業界のように成長性が高く、実力主義の分野では、スキル次第で大幅な年収アップも夢ではありません。

転職活動を行う際には、目先の年収ダウンを受け入れられるか、生活水準を一時的に調整できるかといった資金計画を立てておくことが不可欠です。短期的な収入減と、長期的なキャリアアップやワークライフバランスの改善を天秤にかけ、総合的に判断する視点が求められます。

② これまでの経験が直接活かせない場合がある

施工管理で培ったマネジメント能力やコミュニケーション能力は、多くの職種で通用するポータブルスキルです。しかし、建築・土木に関する専門知識や技術、現場での固有の経験については、転職先によっては直接活かせない、あるいは評価されにくい場面も出てきます。

例えば、全く異なる業界(金融、小売など)の営業職に転職した場合、コンクリートの打設手順や鉄筋の配筋検査の知識が業務で役立つことはほとんどないでしょう。新しい業界の製品知識、商習慣、専門用語などをゼロから学び直す必要があります。これまで「専門家」として頼られてきた立場から、一転して「新人」として教えを乞う立場になることに、プライドが傷ついたり、もどかしさを感じたりするかもしれません。

これを「アンラーニング(学習棄却)」と呼びます。これまでの成功体験や常識を一度捨て去り、新しい環境に適応するために学び直すプロセスです。このアンラーニングがうまくできないと、過去のやり方に固執してしまい、新しい職場に馴染めない原因となります。

転職を成功させるためには、「これまでの経験のどの部分を活かし、どの部分をリセットするのか」を冷静に見極めることが重要です。専門知識が活かせない代わりに、プロジェクトマネジメントの経験を新しい業務プロセスに置き換えてアピールするなど、スキルの「翻訳」作業が必要になります。「施工管理のプロ」であるという自負は持ちつつも、新しい分野では謙虚に学ぶ姿勢を持つことが、スムーズなキャリアチェンジの鍵となります。

③ 転職先でも新たな人間関係の構築が必要

現場特有の複雑な人間関係に疲れて転職を決意する方は多いですが、「転職すれば人間関係の問題がすべて解決する」と考えるのは危険です。どの職場にも、さまざまな個性や価値観を持つ人が集まっており、新たな人間関係の構築は必須の課題となります。

新しい職場には、その会社独自の文化やルール、暗黙の了解が存在します。体育会系のノリが強い会社もあれば、ロジカルなコミュニケーションが重視される会社もあります。これまで「当たり前」だと思っていたことが通用せず、戸惑うこともあるでしょう。

また、中途採用者に対して、既存の社員がどのような態度で接してくるかも分かりません。温かく迎え入れてくれる коллекティブもあれば、少し距離を置いて様子を見るような雰囲気の職場もあります。特に、自分が年上であっても、業務上は年下の上司や先輩から指導を受けなければならない場面も出てきます。そこで素直に教えを請えるかどうかが、その後の関係性を大きく左右します。

施工現場のような多種多様なステークホルダーとの調整に比べれば、社内の人間関係の方がシンプルに感じられるかもしれません。しかし、環境が変わっても、相手を尊重し、信頼関係を築いていくというコミュニケーションの基本は同じです。人間関係の問題から逃げるためだけの転職ではなく、新しい環境で良好な関係を築いていこうという前向きな姿勢を持つことが、転職先での成功に繋がります。

転職市場で評価される施工管理のスキル・経験

転職活動を本格的に始める前に、まずは自分自身の「市場価値」を正しく認識することが不可欠です。施工管理の仕事を通じて、あなたは知らず知らずのうちに、多くの企業が求める貴重なスキルを身につけています。ここでは、転職市場で特に高く評価されるスキルや経験を4つに整理し、自信を持ってアピールするための準備をしましょう。

| 評価されるスキル・経験 | 具体的な内容 | 汎用性・アピールポイント |

|---|---|---|

| プロジェクト全体のマネジメント能力 | 4大管理(工程・品質・原価・安全)の実践経験。QCDSEの管理能力。 | 業界を問わず、あらゆるビジネスで求められる中核スキル。リーダーシップや課題解決能力の証明となる。 |

| 関係者との調整力・コミュニケーション能力 | 発注者、設計者、職人、近隣住民など、多様なステークホルダーとの折衝・調整経験。 | 複雑な利害関係をまとめ、目標達成に導く高度な対人スキル。営業職や管理職で特に高く評価される。 |

| 建築・土木などに関する専門知識 | 建築基準法等の法規、各種工法、建築資材、積算、図面読解などの専門的な知見。 | 建設・不動産業界内での転職では即戦力性の証明。異業種でも「建設テック」分野などで強みとなる。 |

| 保有している国家資格 | 1級・2級施工管理技士(建築、土木など)、建築士、電気工事士など。 | 客観的な能力証明。特に1級資格は、監理技術者・主任技術者として配置義務があり、企業からの需要が高い。 |

プロジェクト全体のマネジメント能力

施工管理の仕事の根幹をなす「4大管理(工程管理、品質管理、原価管理、安全管理)」の経験は、転職市場における最大の武器です。これらは、より広くQCDSE(Quality:品質、Cost:原価、Delivery:工程、Safety:安全、Environment:環境)の管理能力と言い換えることができ、建設業界に限らず、あらゆるビジネスのプロジェクトマネジメントに通じる普遍的なスキルです。

- 工程管理: 納期という絶対的な目標に対し、タスクを分解し、リソースを配分し、進捗を管理する能力。これはITプロジェクトのスケジュール管理や、製造業の生産管理にも直接応用できます。

- 品質管理: 要求された仕様や基準を満たす成果物を生み出すためのプロセス管理能力。製品開発やサービス改善など、品質が問われるあらゆる業務で活かせます。

- 原価管理: 限られた予算の中で最大の効果を生み出すコスト意識と実行力。企業の利益に直結する重要なスキルであり、どの部門でも高く評価されます。

- 安全管理: リスクを予見し、未然に防ぐための対策を講じる能力。コンプライアンスや情報セキュリティなど、現代企業が重視するリスクマネジメントの考え方そのものです。

職務経歴書や面接では、単に「マネジメント経験があります」と述べるのではなく、「〇〇億円規模のプロジェクトで、△△という課題に対し、□□という工夫で工程を×日短縮し、コストを〇%削減した」といったように、具体的な数字やエピソードを交えて語ることで、あなたのマネジメント能力を説得力をもってアピールできます。

関係者との調整力・コミュニケーション能力

施工管理者は、「利害関係の調整役」としてのプロフェッショナルです。発注者の要望、設計者の意図、職人の意見、近隣住民からの苦情など、立場の異なる人々の間に立ち、それぞれの主張を受け止め、一つのゴールに向かってまとめていく経験は、非常に高度なコミュニケーション能力の証明です。

このスキルは、転職市場では「ソフトスキル」として極めて高く評価されます。なぜなら、多くの仕事は一人で完結せず、チームや他部署、顧客といった他者との連携によってはじめて成り立つからです。

- 対顧客: 発注者との折衝で培ったヒアリング能力や提案力は、営業職やコンサルタント職で直接活かせます。

- 対チーム: 年齢も気質も異なる職人たちをまとめてきた経験は、部署を率いる管理職やチームリーダーとしての素養を示します。

- 対他部署: 設計部門や営業部門など、他部署との連携が不可欠な企画職やマーケティング職でも、円滑な連携を促すハブとしての役割が期待できます。

面接では、「意見が対立するA社とB社の間に入り、双方の妥協点を見出すことで合意形成に導いた経験」や「気難しいことで知られるベテラン職人に対し、粘り強く対話を重ねることで信頼を得て、協力を引き出した経験」といった具体的なエピソードを準備しておきましょう。あなたの人間力や問題解決能力を効果的に伝えられます。

建築・土木などに関する専門知識

建築基準法や労働安全衛生法といった関連法規の知識、各種工法や建築資材に関する深い理解、積算や図面読解の能力といった専門知識は、同業種・関連業種への転職において、あなたを「即戦力」として位置づける強力な要素です。

デベロッパーや施設管理、建設コンサルタントといった職種では、これらの知識がなければ業務が成り立ちません。施工管理経験者は、これらの知識を実務レベルで有しているため、採用する企業側からすれば、教育コストをかけずにすぐに活躍してくれる人材として非常に魅力的です。

また、一見関係なさそうに見える異業種でも、この専門知識が活きる場面は増えています。特に、建設業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する「建設テック」分野では、現場の課題や業務フローを深く理解している人材が強く求められています。ITスキルと建設の専門知識を併せ持つ人材は非常に希少であり、高い需要があります。あなたの専門知識は、決して陳腐化するものではなく、新しい分野と掛け合わせることで、さらに価値を高めることができるのです。

保有している国家資格(施工管理技士など)

1級または2級の施工管理技士(建築、土木、電気工事、管工事など)の資格は、あなたのスキルレベルを客観的に証明する、最も分かりやすい証明書です。特に1級施工管理技士は、特定建設業者が元請けとなる工事現場に必置義務のある「監理技術者」になるための要件であり、企業にとって非常に価値の高い資格です。

この資格を持っているだけで、応募できる求人の幅が大きく広がります。企業側は、資格保有者を採用することで、受注できる工事の規模や種類を拡大できるため、採用意欲が高まります。求人票の応募資格に「1級施工管理技士必須」と明記されているケースも多く、資格がなければスタートラインにすら立てないこともあります。

もちろん、建築士や電気工事士といった他の国家資格も、同様にあなたの専門性を示す強力な武器となります。職務経歴書には、保有資格を必ず目立つように記載し、それがどのような業務に活かせるのかを具体的に説明できるように準備しておきましょう。資格は、あなたのこれまでの努力と専門性を雄弁に物語ってくれる、頼もしい味方です。

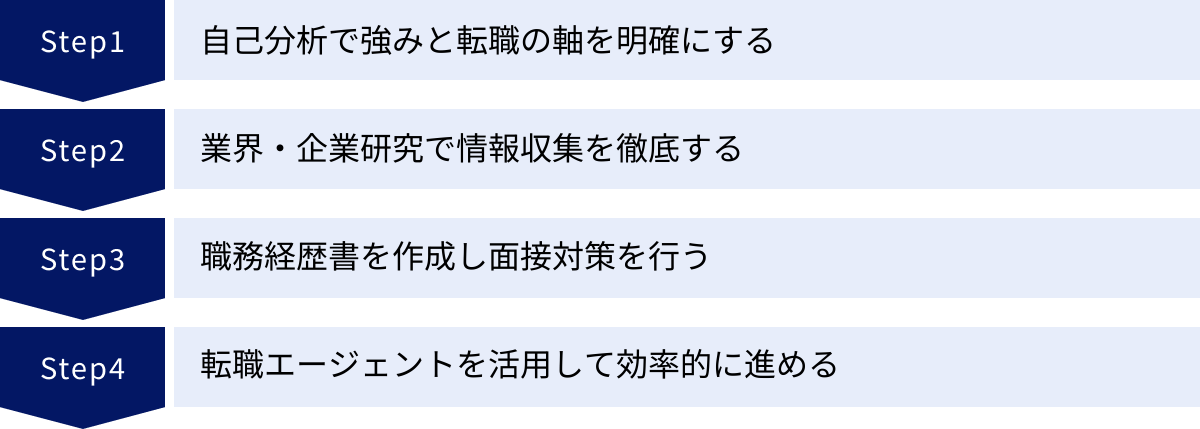

施工管理からの転職を成功させる4つのステップ

「転職したい」という気持ちを具体的な行動に移し、成功を掴むためには、戦略的かつ計画的に進めることが不可欠です。思いつきで行動すると、ミスマッチな企業を選んでしまったり、面接でうまく自分をアピールできなかったりと、後悔する結果になりかねません。ここでは、転職活動を成功に導くための王道ともいえる4つのステップを解説します。

① 自己分析で強みと転職の軸を明確にする

転職活動のすべての土台となるのが「自己分析」です。これを疎かにすると、自分が本当に何をしたいのかが分からなくなり、企業選びの基準がブレてしまいます。

自己分析では、主に以下の3つの点を深掘りします。

- 転職を考える理由(Why): なぜ今の会社を辞めたいのか、その根本原因を突き止めます。「長時間労働が嫌だ」というだけでなく、「なぜ長時間労働が生まれるのか」「それによって失っているものは何か(家族との時間、自己成長の機会など)」まで深掘りすることで、次の職場で絶対に避けたいことが明確になります。

- これまでの経験の棚卸し(Can): 施工管理の仕事を通じて、どんなスキルや知識を身につけたのかを具体的に書き出します。「評価されるスキル・経験」の章で挙げたようなマネジメント能力や調整力について、具体的なプロジェクト名、規模、自分の役割、工夫した点、得られた成果(工期短縮、コスト削減など)をセットで整理します。これが職務経歴書の材料になります。

- 将来のありたい姿(Will): 転職によって何を実現したいのか、どんな働き方・生き方をしたいのかを考えます。「ワークライフバランスを整えたい」「専門性を高めたい」「年収を上げたい」「社会貢献したい」など、自分の価値観を明らかにします。

この「Why-Can-Will」を明確にすることで、あなただけの「転職の軸」が定まります。この軸があれば、数多くの求人情報に惑わされることなく、自分に本当に合った企業を見つけ出すことができるようになります。

② 業界・企業研究で情報収集を徹底する

自己分析で「転職の軸」が定まったら、次はその軸に合致する業界や企業を探す「情報収集」のフェーズに移ります。ここでの情報収集の質が、入社後のミスマッチを防ぐ鍵となります。

情報源は一つに偏らず、多角的に集めることが重要です。

- 企業の公式ウェブサイト・採用ページ: 事業内容、企業理念、福利厚生、社員インタビューなど、公式情報をまずは押さえます。特に「どんな人材を求めているか」というメッセージは、応募書類や面接対策のヒントになります。

- 転職サイト・エージェント: 幅広い求人情報を比較検討できます。特に転職エージェントは、一般には公開されていない「非公開求人」や、企業の内部情報(社風、残業時間の実態など)を持っている場合があります。

- 企業の口コミサイト: 現職社員や元社員によるリアルな声を知ることができます。ただし、ネガティブな意見に偏りがちな側面もあるため、あくまで参考情報として、鵜呑みにしすぎないよう注意が必要です。

- ニュースリリースや業界専門誌: 企業の最新の動向や、業界全体のトレンドを把握できます。これにより、企業の将来性や安定性を判断する材料になります。

研究のポイントは、「給与が高い」「休みが多い」といった表面的な条件だけでなく、その企業の「企業文化(社風)」や「事業の将来性」にまで目を向けることです。自分がその環境で気持ちよく、かつ長期的に成長していけるかどうかをイメージしながら、情報を集めていきましょう。

③ 職務経歴書を作成し面接対策を行う

応募したい企業が見つかったら、いよいよ選考プロセスに進みます。ここでの主役は「職務経歴書」と「面接」です。

職務経歴書の作成で最も重要なのは、「応募先企業が求める人材像」を意識し、自分の経験をそれに合わせてアピールすることです。自己分析で棚卸しした経験の中から、応募先の職種で特に活かせそうなものをピックアップし、具体的に記述します。例えば、技術営業職に応募するなら「顧客との折衝経験」を、ITプロジェクトマネージャーに応募するなら「工程管理・予算管理の経験」を手厚く書くといった工夫が必要です。汎用的な内容の職務経歴書を使い回すのではなく、一社一社に合わせてカスタマイズする手間を惜しまないでください。

面接対策では、以下の3つの質問に対する回答を必ず準備しておきましょう。

- 自己紹介・自己PR: 職務経歴書の要約に加え、自分の強みや仕事への情熱を簡潔に伝えます。

- 転職理由: ネガティブな理由(不満)をそのまま伝えるのではなく、「現職では実現できない〇〇という目標を、貴社でなら実現できると考えた」といった、ポジティブな動機に変換して語ることが重要です。

- 志望動機: 「なぜ他の会社ではなく、この会社なのか」を具体的に説明します。企業研究で得た情報を元に、その企業のどんな点に魅力を感じ、自分のどんな経験を活かして貢献したいのかを、熱意をもって伝えます。

これらに加え、「逆質問(面接官への質問)」も準備しておきましょう。意欲の高さを示す絶好の機会です。

④ 転職エージェントを活用して効率的に進める

在職中に転職活動を行う場合、時間は非常に限られています。そこでおすすめしたいのが、転職エージェントの活用です。転職エージェントは、無料でさまざまなサポートを提供してくれる、転職活動の頼れるパートナーです。

転職エージェントを活用する主なメリットは以下の通りです。

- 非公開求人の紹介: 一般には出回らない好条件の求人や、企業の重要なポジションの求人を紹介してもらえる可能性があります。

- キャリア相談: 専門のキャリアアドバイザーが、あなたの自己分析を手伝い、客観的な視点から強みや適性をアドバイスしてくれます。自分では気づかなかったキャリアの可能性を提示してくれることもあります。

- 書類添削・面接対策: 採用担当者に響く職務経歴書の書き方や、面接での効果的なアピール方法など、プロの視点から具体的な指導を受けられます。

- 企業とのやり取り代行: 面接の日程調整や、言いにくい年収・待遇の交渉などを代行してくれます。これにより、あなたは企業研究や面接対策に集中できます。

特に、建設業界に特化したエージェントや、IT業界に強いエージェントなど、自分の希望する分野に専門性を持つエージェントを選ぶと、より質の高いサポートが期待できます。一人で悩まず、プロの力を借りることで、転職活動を効率的かつ効果的に進めることが可能になります。

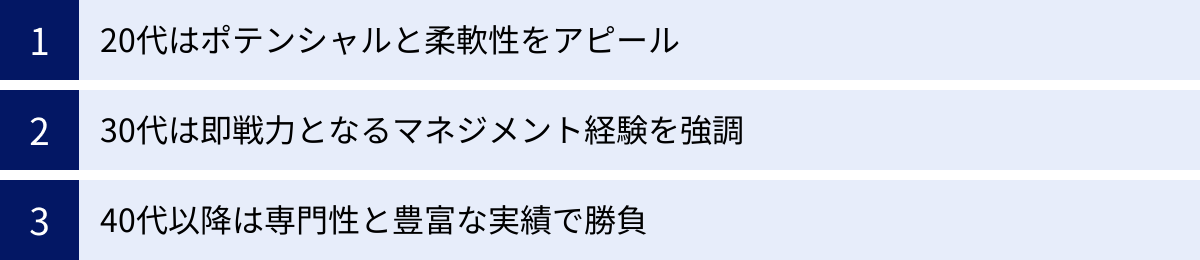

【年代別】転職活動を成功させるポイント

転職市場では、年齢によって企業から期待される役割や評価されるポイントが異なります。自身のキャリアステージを正しく認識し、年代に合った戦略でアピールすることが、転職成功の確率を高める鍵となります。ここでは、20代、30代、40代以降の年代別に、転職活動を成功させるためのポイントを解説します。

20代はポテンシャルと柔軟性をアピール

20代の転職では、経験の豊富さよりも「ポテンシャル(将来性)」と「学習意欲」「環境への適応力」が重視されます。特に第二新卒(社会人経験3年未満)であれば、未経験の業種・職種へチャレンジする絶好の機会です。

アピールすべきポイント:

- 素直さと学習意欲: 施工管理の仕事で学んだ基礎的なビジネスマナーや、困難な状況でも粘り強く取り組んだ経験を伝えつつ、「新しいことをゼロから学ぶ意欲があります」「ご指導を素直に吸収し、一日も早く戦力になりたいです」という謙虚で前向きな姿勢を強調しましょう。

- 若さならではの体力と行動力: 若さはそれ自体が大きな武器です。新しい環境や業務内容にも臆することなく、フットワーク軽く挑戦できる点をアピールできます。

- 柔軟な思考: 特定のやり方に固執せず、新しい会社の文化や仕事の進め方を柔軟に受け入れられる点をアピールします。これは、中途採用者に企業が期待する重要な要素の一つです。

注意点:

一方で、「今の仕事が嫌だから」というネガティブな理由だけでは、「うちの会社に来てもまたすぐに辞めるのではないか」と懸念されがちです。「施工管理の経験を通じて、〇〇というスキルを身につけた。このスキルを活かし、さらに△△という分野で成長していきたい」というように、これまでの経験と将来のキャリアプランを結びつけて語ることが重要です。資格取得の勉強を始めているなど、具体的な行動で意欲を示すのも効果的です。

30代は即戦力となるマネジメント経験を強調

30代の転職では、ポテンシャルに加えて「即戦力として活躍できるか」が厳しく問われます。これまでのキャリアで培ってきた専門性と、特にプロジェクトやチームを動かしてきたマネジメント経験が評価の核となります。

アピールすべきポイント:

- 具体的なマネジメント実績: 「主任として後輩3名を指導した」「〇億円規模の現場で、協力会社20社、作業員50名を統括した」など、役職、指導人数、プロジェクト規模、関わった人数といった具体的な数字を交えて、自身のマネジメント能力を証明しましょう。

- 課題解決能力: 担当したプロジェクトで発生したトラブル(工期の遅れ、予算超過、品質問題など)に対し、自分がどのように状況を分析し、どんな対策を講じて、最終的にどう解決したのか、という一連のプロセスを具体的に語れるように準備します。これはあなたの問題解決能力と当事者意識の高さを示す強力なエピソードになります。

- 専門性と汎用性の両立: 施工管理技士などの資格や、特定の工法に関する深い知識といった専門性をアピールしつつ、それが他の分野でも応用できる汎用的なマネジメントスキルに繋がっていることを論理的に説明できると、評価はさらに高まります。

注意点:

30代になると、キャリアの方向性もある程度固まってきます。未経験分野への挑戦も不可能ではありませんが、その場合は「なぜこのタイミングでキャリアチェンジするのか」という問いに対して、説得力のある明確な理由が必要です。施工管理のマネジメント経験が、新しい分野でどのように活かせるのかを、より具体的にプレゼンテーションする能力が求められます。

40代以降は専門性と豊富な実績で勝負

40代以降の転職は、求人の数自体が減少し、より専門性の高いポジションや管理職ポストが中心となるため、難易度が上がります。しかし、これまでのキャリアで築き上げてきた「高度な専門性」「豊富な実績」「広い人脈」を武器にすることで、好待遇での転職も十分に可能です。

アピールすべきポイント:

- 他の追随を許さない専門性: 特定の分野(例:超高層ビル、クリーンルーム、大規模な土木工事など)における深い知見や、誰もが知るようなランドマーク的なプロジェクトを成功させた実績など、「あなたにしかできないこと」を明確にアピールします。

- 事業貢献への視点: 単なる現場のマネジメントだけでなく、「いかにして会社の利益に貢献したか」「部門全体の生産性をどう向上させたか」といった、より経営に近い視点での実績を語れると、部長クラスなどの管理職候補として高く評価されます。

- 人脈と指導力: これまで築いてきた業界内の人脈は、転職先でも事業拡大などに貢献できる無形の資産です。また、多くの部下を育て上げてきた経験は、組織全体の能力を底上げできる指導力としてアピールできます。

注意点:

40代以降の転職では、年収や役職へのこだわりが強くなりがちですが、柔軟性を失わないことも重要です。新しい環境のやり方を尊重し、年下の上司の指示にも謙虚に耳を傾ける姿勢がなければ、どんなに高いスキルを持っていても組織に馴染むことはできません。プライドと柔軟性のバランスを保つことが、成功の鍵となります。これまでの経験を棚卸しし、自身の強みを客観的に評価してくれる転職エージェントとの連携が、これまで以上に重要になります。

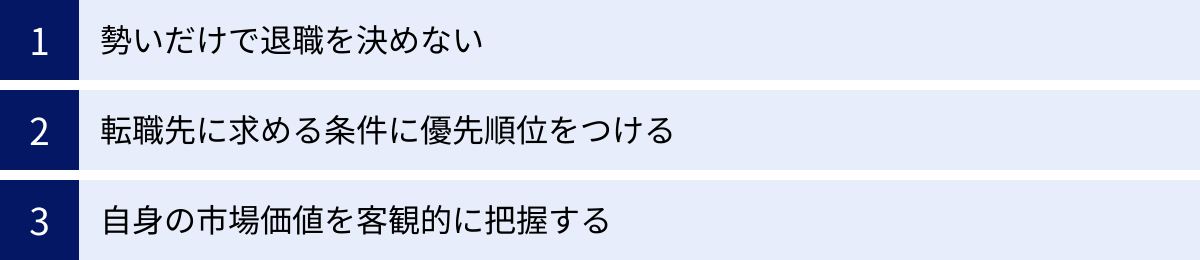

後悔しない転職のために知っておくべきこと

転職は、人生における大きな決断です。「きつい現状から一刻も早く抜け出したい」という気持ちは痛いほど分かりますが、焦りや勢いだけで行動すると、転職先でまた同じような悩みを抱えることになりかねません。「こんなはずではなかった」と後悔しないために、冷静に立ち止まって考えておくべき3つの重要な心構えをご紹介します。

勢いだけで退職を決めない

心身ともに限界を感じていると、「とにかく辞めたい」という気持ちが先行し、次の転職先が決まる前に退職してしまうケースがあります。しかし、勢いだけで退職することは、多くの場合、デメリットの方が大きいため、慎重に判断すべきです。

在職中に転職活動を行うことには、以下のような大きなメリットがあります。

- 経済的な安定: 収入が途絶えないため、焦って条件の悪い求人に飛びつく必要がありません。「給料がなくても数ヶ月は生活できる」という貯蓄があったとしても、無収入の期間が長引くと精神的なプレッシャーは想像以上に大きいものです。経済的な余裕は、冷静な判断力を保つための生命線です。

- 精神的な余裕: 「最悪、転職活動がうまくいかなくても、今の職場に戻ればいい」というセーフティネットがあることで、心に余裕が生まれます。この余裕が、面接で堂々とした態度につながったり、企業をじっくりと見極める時間を与えてくれたりします。

- 交渉の有利性: 企業側から見ても、在職中の候補者は「他社でも必要とされている人材」と映り、評価が高まる傾向があります。年収交渉などにおいても、足元を見られにくくなります。

もちろん、心身の健康が著しく損なわれているなど、一刻を争う状況であれば、自身の命と健康を最優先に考え、退職を選択することも必要です。しかし、そうでない限りは、忙しい合間を縫ってでも、在職中に転職活動を進めることを強く推奨します。

転職先に求める条件に優先順位をつける

転職活動を始めると、「給与も高くて、休みも多くて、やりがいもあって、勤務地も近くて…」と、理想ばかりが膨らみがちです。しかし、残念ながらすべての条件を100%満たす完璧な転職先は、ほとんど存在しません。

そこで重要になるのが、自分にとって「何が最も重要か」という条件に優先順位をつけることです。

- 絶対に譲れない条件(Must): これが満たされなければ転職する意味がない、という最低限の条件を決めます。(例:「年間休日120日以上」「残業月20時間以内」「転勤なし」など)

- できれば満たしたい条件(Want): 必須ではないが、満たされていると嬉しい条件を挙げます。(例:「年収600万円以上」「リモートワーク可能」「資格取得支援制度がある」など)

この優先順位が明確になっていれば、求人情報を比較検討する際に、迷うことが少なくなります。例えば、「A社は給与は高いが転勤の可能性がある。B社は給与は少し下がるが転勤は絶対にない。自分にとって譲れないのは転勤がないことだから、B社を優先しよう」といったように、論理的で後悔のない意思決定ができます。

すべての希望を叶えようとすると、いつまで経っても転職先が決まりません。自分にとっての「幸せな働き方」の核となる部分を見極め、ある程度の妥協点を見出すことが、現実的なゴールにたどり着くための賢明なアプローチです。

自身の市場価値を客観的に把握する

自分では「これだけの経験を積んできたのだから、これくらいの年収はもらえるはずだ」と思っていても、それが転職市場の実態と乖離しているケースは少なくありません。自分の価値を過大評価しても過小評価しても、転職はうまくいきません。

そこで不可欠なのが、自身の市場価値を客観的に把握することです。

市場価値とは、あなたのスキルや経験に対して、企業がどのくらいの対価(給与)を支払う意思があるか、という指標です。これを把握するためには、以下のような方法が有効です。

- 転職サイトの求人情報を調べる: 自分と同じような年齢・経験を持つ人材が、どのような職種で、どのくらいの年収レンジの求人に応募しているかを見ることで、大まかな相場観が掴めます。

- 転職サイトのスカウト機能を利用する: 自分の職務経歴を匿名で登録しておくと、興味を持った企業や転職エージェントからスカウトが届きます。どんな企業が、どんな条件で声をかけてくるかを見ることで、自分の市場価値をリアルに知ることができます。

- 転職エージェントに相談する: 最も確実な方法が、プロであるキャリアアドバイザーに相談することです。彼らは膨大な転職事例のデータを持っており、あなたの経歴を見れば、「あなたのスキルセットなら、〇〇業界の△△職で、年収××万円〜××万円のレンジが狙えます」といった、非常に具体的なアドバイスをしてくれます。

客観的な市場価値を知ることで、非現実的な高望みをすることなく、かつ、不当に低い条件で妥協することもない、適正なレベルでの転職活動が可能になります。自分の「現在地」を正確に知ることが、目的地へ向かうための最初の、そして最も重要な一歩なのです。

施工管理の転職に強いおすすめ転職エージェント・サービス3選

施工管理からの転職を成功させるためには、信頼できるパートナーの存在が不可欠です。特に、業界の動向や非公開求人に精通した転職エージェントは、あなたの転職活動を力強くサポートしてくれます。ここでは、数あるサービスの中から、施工管理経験者にとって特におすすめできる、実績豊富な転職エージェント・サービスを3つ厳選してご紹介します。

| サービス名 | 特徴 | 強み・メリット | おすすめの人 |

|---|---|---|---|

| ① リクルートエージェント | 業界最大級の求人数を誇る総合型エージェント | 全業種・職種を網羅。圧倒的な情報量と実績豊富なアドバイザーによる手厚いサポート。非公開求人が多数。 | 幅広い選択肢の中から自分に合った転職先を見つけたい人。初めての転職で、手厚いサポートを受けたい人。 |

| ② doda | 転職サイトとエージェント機能が一体化したサービス | 自分で求人を探しつつ、エージェントのサポートも受けられる。スカウトサービスや自己分析ツールが充実。 | 自分のペースで転職活動を進めたい人。客観的な自己分析を通じてキャリアの可能性を探りたい人。 |

| ③ 建築転職 | 建設業界に特化した専門エージェント | 業界に精通したコンサルタントによる専門的なアドバイス。建築・土木・不動産分野の優良求人・非公開求人が豊富。 | 建設・不動産業界内でキャリアアップを目指す人。専門性を活かして、より良い条件の企業に転職したい人。 |

① リクルートエージェント

リクルートエージェントは、株式会社リクルートが運営する、業界最大級の求人数と転職支援実績を誇る総合型転職エージェントです。その圧倒的な情報量とブランド力は、転職を考えるすべての人にとって最初の選択肢の一つとなるでしょう。

最大の特徴は、その求人数の多さにあります。建設・不動産業界はもちろんのこと、メーカー、IT、金融、サービス業まで、あらゆる業種・職種の求人を網羅しています。そのため、施工管理からの転職先として考えられる、デベロッパー、施設管理、技術営業、ITエンジニア、さらには全くの異業種まで、幅広い選択肢を比較検討することが可能です。「まだ具体的にやりたいことが決まっていない」「自分の可能性を広く探りたい」という方にとって、最適なプラットフォームと言えます。

また、リクルートエージェントには、各業界に精通した経験豊富なキャリアアドバイザーが多数在籍しています。丁寧なキャリアカウンセリングを通じて、あなたの強みや希望を深く理解し、最適な求人を提案してくれます。職務経歴書の添削や模擬面接といったサポートも非常に手厚く、初めて転職活動をする方でも安心して進められます。公開されている求人だけでなく、好条件の案件が多い「非公開求人」を多数保有している点も大きな魅力です。(参照:リクルートエージェント公式サイト)

② doda

doda(デューダ)は、パーソルキャリア株式会社が運営する、転職サイトと転職エージェントの機能を併せ持つユニークなサービスです。自分のペースで転職活動を進めたい方や、多様な角度からキャリアを見つめ直したい方におすすめです。

dodaの大きな特徴は、一つのサービス内で「求人検索」「エージェントサービス」「スカウトサービス」の3つを利用できる点です。自分でdodaの豊富な求人データベースから自由に求人を探して応募することもできれば、キャリアアドバイザーに相談して求人を紹介してもらうこともできます。この「いいとこ取り」ができる柔軟性が、多くの転職者から支持されています。

特に注目したいのが、充実した各種ツールです。「年収査定」や「キャリアタイプ診断」といった自己分析ツールを使えば、自分の市場価値やキャリアの方向性を客観的に把握するのに役立ちます。また、職務経歴などを登録しておくと、興味を持った企業から直接オファーが届く「スカウトサービス」も活発です。思いもよらない企業から声がかかることで、新たなキャリアの可能性に気づくきっかけになるかもしれません。主体的に動きつつも、プロのサポートも受けたいというバランス感覚を重視する方にフィットするサービスです。(参照:doda公式サイト)

③ 建築転職

建築転職は、株式会社クイックが運営する、その名の通り建設業界に特化した転職エージェントです。施工管理から同業種・関連業種への転職を考えている方、自身の専門性をさらに高めてキャリアアップしたい方にとって、非常に頼りになる存在です。

最大の強みは、コンサルタントの専門性の高さにあります。建設業界の動向、企業ごとの特徴や社風、求められる人物像などを深く理解したコンサルタントが、あなたの経験やスキルを的確に評価し、最適なマッチングを実現してくれます。総合型エージェントでは伝わりにくい、施工管理ならではの悩みやキャリアプランについても、深いレベルで共感し、的確なアドバイスを提供してくれるでしょう。

取り扱う求人も、ゼネコン、デベロッパー、ハウスメーカー、設計事務所、施設管理会社など、建築・土木・不動産分野に絞り込まれており、質の高い優良求人や、ここでしか見られない非公開求人が豊富です。「ワークライフバランスを改善したい」「発注者側にキャリアチェンジしたい」「年収を上げたい」といった、施工管理経験者特有のニーズに応える求人を効率的に見つけることができます。業界内でのキャリアを追求したいと考えるなら、登録しておくべき専門エージェントです。(参照:建築転職公式サイト)

まとめ:自分に合った転職先を見つけてキャリアアップを目指そう

今回は、施工管理からの転職をテーマに、辞めたい理由からおすすめの職種、転職を成功させるための具体的なステップまで、幅広く解説してきました。

施工管理という仕事は、心身ともに厳しい側面がある一方で、プロジェクト全体を動かすマネジメント能力、多様な人々をまとめる調整力、そして建築・土木に関する高度な専門知識といった、非常に価値の高いスキルが身につく、やりがいのある仕事です。その経験は、決して無駄になるものではなく、あなたの次のキャリアを切り拓くための強力な武器となります。

重要なのは、あなたが転職によって「何を最も実現したいのか」を明確にすることです。

- ワークライフバランスを最優先するなら、施設管理や公務員(技術職)、CADオペレーターなどが有力な選択肢となるでしょう。

- これまでの経験を活かしてキャリアアップを目指すなら、発注者側(デベロッパー)や建設コンサルタントが目標になります。

- コミュニケーション能力を武器にしたいなら、技術営業という道が拓けます。

- 全く新しい分野で将来性に賭けるなら、ITエンジニアへの挑戦も十分に可能です。

転職は、決して「逃げ」ではありません。自分自身のキャリアと人生をより良いものにするための、前向きで戦略的な「選択」です。この記事で紹介した自己分析や情報収集、転職エージェントの活用といったステップを一つひとつ着実に実行することで、後悔のない、満足のいく転職を実現できるはずです。

あなたのこれまでの頑張りと経験は、あなたが思う以上に多くの可能性を秘めています。この記事を参考に、自分に合った転職先を見つけ出し、新たなステージでのキャリアアップを目指してください。 あなたの挑戦を心から応援しています。