20代は、キャリアの基盤を築く重要な時期です。特に女性にとっては、仕事だけでなく、結婚や出産といったライフイベントも見据えながら、自分らしい働き方を模索する年代でもあります。将来への期待と不安が入り混じる中で、「このままでいいのだろうか?」と転職を考える方も少なくないでしょう。

この記事では、20代女性が転職を成功させるために知っておくべきリアルな現状から、具体的な転職活動のステップ、おすすめの職種や資格、さらには転職サービスの賢い活用術まで、網羅的に解説します。

「今の仕事にやりがいを感じられない」「もっと自分らしく輝ける場所があるはず」そう感じているあなたが、自信を持って新しいキャリアへの一歩を踏み出すための羅針盤となることを目指します。本記事を通じて、転職活動の全体像を掴み、後悔のない選択をするための知識とノウハウを身につけていきましょう。

目次

20代女性の転職のリアルな現状

転職を考え始めたとき、まず気になるのは「自分と同じように考えている人はいるのか」「転職市場で自分はどう評価されるのか」といった点ではないでしょうか。ここでは、20代女性の転職におけるリアルな現状を、客観的な視点から詳しく見ていきます。

20代女性が転職を考え始める主な理由

20代の女性が「転職したい」と感じる背景には、様々な理由が複雑に絡み合っています。それは決してネガティブなものばかりではなく、より良いキャリアや働き方を求めるポジティブな動機も多く含まれます。

| 転職を考える主な理由 | 具体的な内容 |

|---|---|

| キャリアアップ・スキルアップ | ・より専門的なスキルを身につけたい ・今の会社では成長が頭打ちだと感じる ・将来性のある業界・職種に挑戦したい |

| 労働条件・待遇の改善 | ・給与を上げたい ・残業時間を減らし、プライベートを充実させたい ・正当な評価を受けられる環境で働きたい |

| ワークライフバランスの見直し | ・結婚や出産など、将来のライフプランと両立できる働き方をしたい ・リモートワークやフレックスタイムなど柔軟な働き方を求めている ・趣味や自己投資の時間を確保したい |

| 人間関係・職場環境 | ・上司や同僚との関係に悩んでいる ・社風が自分に合わないと感じる ・ハラスメントやいじめがある |

| 仕事内容への不満 | ・入社前に聞いていた仕事内容と違う ・仕事にやりがいや面白みを感じられない ・自分の強みや興味を活かせる仕事がしたい |

厚生労働省の調査によると、20代の女性が前職を辞めた理由として「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」「給料等収入が少なかった」「職場の人間関係が好ましくなかった」といった点が上位に挙げられています。(参照:厚生労働省 令和4年雇用動向調査結果の概況)

これらの理由は、一つだけでなく複数当てはまることが多いでしょう。例えば、「給与が低い」という不満の裏には、「業務量に見合っていない」「正当に評価されていない」という評価制度への不満が隠れているかもしれません。また、「残業が多い」という事実は、将来のライフイベントとの両立を考えたときに大きな不安要素となります。

大切なのは、自分がなぜ転職したいのか、その根本的な理由を深く掘り下げて理解することです。漠然とした不満を具体的な言葉に落とし込むことで、次に目指すべき職場環境や仕事内容が明確になり、転職活動の軸が定まります。

20代の転職市場における女性の強みと可能性

「社会人経験が浅い20代で、自分に強みなんてあるのだろうか」と不安に思うかもしれません。しかし、20代、特に女性には転職市場で高く評価される強みが数多く存在します。

最大の強みは「ポテンシャルの高さ」と「柔軟性」です。 多くの企業は、20代の採用において、完成されたスキルよりも将来の伸びしろを重視しています。特定の企業文化に染まりきっていないため、新しい環境や仕事のやり方を素直に吸収できる柔軟性は、大きな魅力と映ります。

具体的な強みとしては、以下のような点が挙げられます。

- 高い学習意欲と吸収力: 新しい知識やスキルを学ぶことに前向きで、成長スピードが速いと期待されます。

- 柔軟な思考: 前職のやり方に固執せず、新しい環境や変化にスムーズに対応できます。

- 体力と行動力: 若さならではのエネルギーで、新しい業務にも積極的にチャレンジできます。

- デジタルネイティブ世代: 学生時代からPCやスマートフォン、SNSに慣れ親しんでいるため、ITツールへの抵抗が少なく、飲み込みが早い傾向があります。

- 多様な視点: 女性ならではの視点や感性は、商品開発やマーケティング、組織作りなど、様々な場面で企業に新しい価値をもたらします。

これらの強みは、特に未経験の業界や職種へキャリアチェンジを目指す際に有利に働きます。 企業側も、異業種からの新しい視点や発想を取り入れたいと考えている場合が多く、20代のポテンシャル採用枠を設けているケースは少なくありません。自分の経験を「〇〇しかできない」と限定するのではなく、「〇〇の経験で培った△△のスキルは、□□の分野でも活かせるはずだ」と、応用可能なポータブルスキルとして捉え直すことが重要です。

20代前半(20〜24歳)と後半(25〜29歳)の転職の違い

同じ20代でも、前半(第二新卒層)と後半では、転職市場での立ち位置や企業から求められるものが異なります。自分の年齢がどちらに当てはまるかを理解し、適切な戦略を立てることが成功の鍵です。

| 項目 | 20代前半(20〜24歳) | 20代後半(25〜29歳) |

|---|---|---|

| 市場での呼ばれ方 | 第二新卒、若手層 | 中堅若手、経験者層 |

| 企業からの期待 | ポテンシャル、学習意欲、人柄 | 即戦力性、基本的なビジネススキル、再現性のある実績 |

| アピールすべき点 | 仕事への熱意、素直さ、成長意欲 | これまでの経験で得たスキル、具体的な業務実績、課題解決能力 |

| 転職のしやすさ | キャリアチェンジしやすい。未経験職種へのハードルが低い。 | 専門性を深めるキャリアアップが中心。未経験転職も可能だが、関連性が求められる傾向。 |

| 給与水準 | 現職と同等か微増が一般的。大幅アップは難しい。 | 実績やスキルに応じて大幅な年収アップも可能。 |

| 注意点 | 短期間での離職理由を明確に説明する必要がある。「忍耐力がない」と見なされないよう注意。 | ライフイベント(結婚・出産)に関する質問を受ける可能性も。キャリアプランを明確に。 |

20代前半(20〜24歳)の転職は、「第二新卒」として扱われることが多く、新卒採用に近いポテンシャル採用が中心です。社会人としての基本的なマナーは身につけつつも、まだ特定の企業文化に染まっていないため、新しい環境への適応力が高く評価されます。そのため、現職とは全く異なる業界や職種へのキャリアチェンジに挑戦しやすい最大のチャンスと言えるでしょう。面接では、スキルや実績以上に、仕事に対する熱意や学ぶ姿勢、人柄などが重視される傾向にあります。ただし、短期間での離職となるため、転職理由については「人間関係が嫌で」「仕事がつまらなくて」といったネガティブな表現は避け、「〇〇という目標を実現するために、△△の環境で挑戦したい」といった前向きな動機を具体的に語れるように準備しておく必要があります。

20代後半(25〜29歳)の転職では、数年間の社会人経験で培ったスキルや実績が問われます。ポテンシャルも引き続き評価されますが、それ以上に「即戦力として何ができるか」が重視されるようになります。 これまでの仕事でどのような成果を出し、その経験を次の会社でどう活かせるのかを、具体的なエピソードや数字を交えて説明する能力が不可欠です。専門性を深めて同職種でキャリアアップを目指すのが王道ですが、これまでの経験と親和性のある分野であれば、未経験職種への転職も十分に可能です。例えば、営業職で培った顧客折衝能力を活かしてキャリアアドバイザーに、といったキャリアパスが考えられます。また、ライフプランについて考える機会も増えるため、長期的な視点でキャリアをどう築いていきたいかを自分の中で整理しておくことが、面接での説得力を増すことに繋がります。

転職活動を始める前に知っておきたいこと

「転職したい」という気持ちが高まっても、すぐに行動に移すのは禁物です。勢いだけの転職は、後悔に繋がる可能性が高くなります。ここでは、本格的な活動を始める前に、必ず押さえておきたい3つの重要なポイントを解説します。

後悔しないための「転職する・しない」の判断基準

転職は、あなたの人生を大きく左右する重要な決断です。だからこそ、「本当に今、転職すべきなのか?」を冷静に見極める必要があります。「転職する」ことだけが正解ではありません。「現職に留まる」という選択肢も視野に入れ、客観的な基準で判断しましょう。

まず行うべきは、「不満の言語化と分類」です。 なぜ転職したいのか、紙に書き出せるだけ書き出してみましょう。「給料が安い」「残業が多い」「上司と合わない」「仕事が単調」など、具体的な不満が出てくるはずです。

次に、その不満が「転職でしか解決できない問題」なのか、それとも「現職のままでも解決できる可能性のある問題」なのかを分類します。

| 不満の分類 | 具体例 | 解決策の方向性 |

|---|---|---|

| 転職でしか解決できない問題 | ・会社の経営方針や事業内容に将来性を感じない ・業界全体の構造的な問題(給与水準が低いなど) ・やりたい仕事が社内に存在しない(キャリアチェンジ希望) ・企業文化や社風が根本的に合わない |

転職活動を具体的に進めることを検討 |

| 現職でも解決できる可能性がある問題 | ・特定の部署や上司との人間関係 ・現在の担当業務への不満 ・評価や給与への一時的な不満 ・残業時間の多さ |

異動希望の提出、上司への相談、業務改善提案などをまず試す |

例えば、「上司との人間関係」が原因であれば、部署異動を願い出ることで解決するかもしれません。「仕事が単調」と感じるなら、自ら新しい業務に手を挙げたり、業務改善を提案したりすることで、状況が変わる可能性があります。

もしあなたの不満の多くが「現職でも解決できる可能性のある問題」に分類されるなら、まずは社内でできるアクションを起こしてみる価値があります。 それでも状況が改善しない場合に、初めて転職が現実的な選択肢となります。

逆に、「会社の将来性がない」「やりたい仕事がこの会社にはない」といった構造的な問題は、個人の努力で解決するのは困難です。この場合は、転職に向けて具体的に動き出すべきタイミングと言えるでしょう。この「不満の仕分け」作業を行うことで、一時的な感情に流されることなく、冷静に「転職する・しない」を判断できるようになります。

自分の市場価値を正しく把握する方法

転職活動は、いわば「自分」という商品を労働市場に売り込む活動です。商品を売るためには、その商品の価値(市場価値)を正確に知る必要があります。自分の市場価値を把握することで、適切な求人を選び、効果的な自己アピールができるようになります。

市場価値は、主に以下の3つの要素で決まります。

- スキル(Skill): 業務を遂行するための専門知識や技術。語学力、プログラミングスキル、会計知識、デザインスキルなど。

- 経験(Experience): これまでどのような業界・職種で、どのような役割を担い、どんな実績を上げてきたか。

- ポテンシャル(Potential): 年齢、人柄、学習意欲、コミュニケーション能力など、将来の活躍を期待させる要素。

では、具体的にどうやって市場価値を把握すればよいのでしょうか。主な方法は以下の通りです。

- ① 徹底的なキャリアの棚卸しを行う:

これまで経験した業務内容、役割、実績を時系列で詳細に書き出します。その際、「何をしたか(What)」だけでなく、「なぜそれをしたか(Why)」「どのように工夫したか(How)」「その結果どうなったか(Result)」まで深掘りすることが重要です。特に実績は、「売上を〇%向上させた」「業務時間を月△時間削減した」など、具体的な数字で示すことで客観的な価値が高まります。 - ② 転職サイトの診断ツールを利用する:

多くの転職サイトには、経歴やスキルを入力すると、想定年収や適職を診断してくれる無料のサービスがあります。これはあくまで簡易的なものですが、自分の市場価値を客観的な数値で把握する第一歩として役立ちます。複数のサイトで試してみると、より多角的な視点が得られます。 - ③ 転職エージェントに相談する:

自分の市場価値を最も正確に把握できるのが、プロである転職エージェントとの面談です。 キャリアアドバイザーは、日々多くの求職者と企業に接しているため、最新の市場動向を熟知しています。あなたの経歴書や職務経歴書を見た上で、「あなたのこの経験は、〇〇業界で高く評価されますよ」「現在のスキルなら、年収△△万円くらいの求人が狙えます」といった、具体的で客観的なフィードバックをくれます。自分では気づかなかった強みや可能性を指摘してくれることも少なくありません。

これらの方法を組み合わせることで、「自分はこれくらいのことができる人間で、市場からはこれくらい評価されるだろう」という客観的な自己認識を持つことができます。これが、自信を持って転職活動に臨むための土台となります。

結婚や出産などライフプランを見据えたキャリア設計の重要性

20代女性のキャリアを考える上で、結婚や出産、育児といったライフイベントとの両立は避けて通れないテーマです。転職は、こうした長期的なライフプランを実現するための働き方を選択する絶好の機会でもあります。

「今はまだ具体的な予定はないから」と考えるのではなく、将来の可能性として、どのような働き方をしたいかをイメージしておくことが非常に重要です。 なぜなら、産休・育休制度や時短勤務制度は、入社してすぐに利用できるわけではないケースが多いからです(勤続1年以上が条件など)。いざという時に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、転職先の企業が女性の長期的なキャリアをサポートする制度や文化を持っているかを見極める必要があります。

ライフプランを見据えた企業選びでチェックすべきポイントは以下の通りです。

- 制度の有無と利用実績:

- 産前産後休業、育児休業の制度があるか?(これは法律で定められています)

- 重要なのは、制度の「利用率」や「復職率」です。 制度があっても、実際には使いにくい雰囲気の職場も存在します。女性社員の平均勤続年数や、管理職に占める女性の割合なども、女性が長く働きやすい環境かどうかの指標になります。これらの情報は、企業の採用サイトや口コミサイト、転職エージェントからの情報で確認しましょう。

- 柔軟な働き方の選択肢:

- 時短勤務制度はあるか? いつまで利用できるか?

- リモートワーク(在宅勤務)は可能か?

- フレックスタイム制度は導入されているか?

- 子どもの看護休暇や急な早退・欠勤への理解はあるか?

- 企業文化・風土:

- 子育て中の社員が周囲にいるか? ロールモデルとなる女性社員はいるか?

- 男性の育休取得実績はどうか?(男性の取得率が高い企業は、組織全体で子育てへの理解が進んでいる傾向があります)

- 「残業するのが当たり前」といった文化ではないか?

面接の場で、いきなり「産休は取れますか?」と聞くのは、仕事への意欲を疑われる可能性があり、得策ではありません。しかし、逆質問の機会などを利用して、「女性の活躍を推進するために、どのような取り組みをされていますか?」「子育てをしながら活躍されている女性社員の方はいらっしゃいますか?」といった聞き方をすれば、企業の姿勢を確認できます。

目先の給与や仕事内容だけでなく、5年後、10年後の自分が、仕事とプライベートを両立しながら生き生きと働いている姿を想像できるか。 この視点を持つことが、20代女性の転職を成功させ、長期的に満足度の高いキャリアを築く上で不可欠です。

20代女性がやりがちな転職の失敗パターンと対策

意欲的に始めた転職活動も、進め方を間違えると「こんなはずじゃなかった」という結果に終わりかねません。ここでは、20代の女性が陥りやすい代表的な失敗パターンを3つ挙げ、それぞれに対する具体的な対策を解説します。事前に失敗例を知り、同じ轍を踏まないようにしましょう。

目的が曖昧なまま活動を始めてしまう

これは最も多く、そして最も致命的な失敗パターンです。「今の会社が嫌だから、とにかく辞めたい」「なんとなく、もっとキラキラした仕事がしたい」といった、漠然とした不満や憧れだけを動機に転職活動を始めてしまうケースです。

この状態のまま活動を進めると、以下のような問題が発生します。

- 応募企業に一貫性がない: 軸がないため、手当たり次第に様々な業界・職種の求人に応募してしまい、どれも中途半端な対策しかできなくなります。

- 志望動機が薄っぺらくなる: 面接で「なぜ弊社なのですか?」と問われた際に、「御社の〇〇という理念に共感し…」といった、誰でも言えるような抽象的な答えしかできず、熱意が伝わりません。

- 内定が出ても決断できない: 運良く内定をもらっても、「本当にこの会社でいいのだろうか?」と迷いが生じます。判断基準がないため、給与や知名度といった表面的な条件に流され、入社後に「思っていたのと違った」と後悔するリスクが高まります。

【対策:転職の「軸」を徹底的に言語化する】

この失敗を防ぐには、転職活動を始める前に「自分は何のために転職するのか?」という目的、すなわち「転職の軸」を明確に言語化することが不可欠です。

転職の軸は、一つである必要はありません。複数あっても構いませんが、自分の中で優先順位をつけておくことが重要です。

- Will(やりたいこと): どんな仕事内容や役割に挑戦したいか?(例:もっとクリエイティブな仕事がしたい、チームをまとめる役割を担いたい)

- Can(できること・得意なこと): 自分のどんな強みやスキルを活かしたいか?(例:データ分析のスキルを活かしたい、人とコミュニケーションを取るのが得意)

- Must(譲れない条件): 働き方や環境で絶対に譲れない条件は何か?(例:年間休日120日以上、残業月20時間以内、リモートワーク可能)

これらの要素を自問自答し、ノートに書き出してみましょう。例えば、「(Can)これまでの事務経験で培ったPCスキルと調整能力を活かしつつ、(Will)もっと直接的に人の役に立っている実感を得られる仕事がしたい。その上で、(Must)将来のライフプランを考えて、残業が少なく、産休・育休の実績が豊富な会社で働きたい」というように、具体的な軸が見えてきます。

この軸が定まれば、応募する企業を絞り込むことができ、志望動機にも深みと一貫性が生まれます。転職活動とは、「自分の軸に合致する企業を探す旅」であると心得ましょう。

情報収集が不十分でミスマッチが起きる

転職におけるミスマッチ、つまり「入社前に抱いていたイメージと、入社後の現実とのギャップ」は、早期離職の大きな原因となります。このミスマッチは、そのほとんどが事前の情報収集不足によって引き起こされます。

特にやりがちなのが、以下のような偏った情報収集です。

- 企業の採用サイトや求人広告だけを鵜呑みにする: 当然ながら、企業は自社の良い面をアピールします。「風通しの良い職場」「若手が活躍できる環境」といった美辞麗句の裏にある実態を見極める必要があります。

- 退職者の口コミサイトのネガティブな情報に振り回される: 口コミサイトは本音が見える貴重な情報源ですが、不満を持って辞めた人の意見が多くなりがちです。あくまで参考程度に留め、情報が客観的か、いつの時代の話かを見極める冷静さが必要です。

【対策:一次情報と多角的な情報を組み合わせて「企業の実態」に迫る】

ミスマッチを防ぐためには、一つの情報源に頼るのではなく、様々な角度から情報を集め、総合的に判断する姿勢が求められます。

| 情報収集の方法 | チェックすべきポイント |

|---|---|

| ① 企業の公式情報(一次情報) | ・採用サイト/求人票: 仕事内容、必須スキル、歓迎スキル、給与、福利厚生などの基本情報を正確に把握する。 ・コーポレートサイト: 事業内容、経営理念、IR情報(投資家向け情報)などから、会社の安定性や将来性を確認する。 ・公式SNS/ブログ: 社内の雰囲気、社員の様子、イベントなど、リアルな企業文化を感じ取るヒントがある。 |

| ② 第三者からの情報 | ・転職エージェント: 担当アドバイザーは、企業の内部事情(部署の雰囲気、残業時間の実態、求められる人物像など)に詳しいことが多い。積極的に質問する。 ・口コミサイト: ポジティブ・ネガティブ両方の意見に目を通し、「なぜそう感じたのか」という背景を読み取る。情報の偏りを意識する。 ・OB/OG訪問: 可能であれば、実際にその企業で働いている(または働いていた)人に話を聞くのが最も効果的。リアルな働きがいや大変さを聞ける。 |

| ③ 自分の目で確かめる情報 | ・面接: 面接は企業があなたを選ぶ場であると同時に、あなたが企業を見極める場でもある。面接官の雰囲気や、質問への回答の仕方から社風を感じ取る。 ・逆質問: 準備した質問をぶつけることで、企業の姿勢や自分との相性を確認する絶好の機会。 |

これらの情報をパズルのピースのように組み合わせることで、企業の全体像がより立体的に見えてきます。特に、転職エージェントが持つ非公開の情報や、面接での逆質問は、採用サイトだけでは分からない「生の情報」を得るための重要な鍵となります。 手間を惜しまず、徹底的にリサーチすることが、入社後の後悔を防ぐ最善の策です。

勢いで現職を辞めてしまい活動が長引く

「もう1日もこの会社にいたくない!」という強いストレスから、後先を考えずに退職届を出してしまう。これも典型的な失敗パターンです。気持ちは痛いほど分かりますが、計画性のない退職は、転職活動を困難にする様々なリスクを伴います。

勢いで辞めてしまうと、以下のようなデメリットが生じます。

- 経済的な不安: 収入が途絶えるため、貯金がみるみる減っていきます。金銭的な焦りから、「どこでもいいから早く決めないと」と妥協した転職に繋がりやすくなります。

- 心理的な焦り: 「早く内定をもらわないと、空白期間が長引いてしまう」という焦りが生まれ、冷静な判断ができなくなります。面接でもその焦りが見透かされ、かえって選考に不利になることもあります。

- 空白期間(ブランク)への懸念: 離職期間が長引くと、面接官に「計画性がないのでは?」「働く意欲が低いのでは?」といったネガティブな印象を与えかねません。

【対策:原則として「在職中の転職活動」を徹底する】

特別な事情がない限り、転職活動は現職を続けながら行うのが鉄則です。 在職中の活動には、以下のような大きなメリットがあります。

- 精神的・経済的な安定: 毎月の収入が確保されているため、焦らずにじっくりと自分に合った企業を選ぶことができます。「内定が出なくても、今の会社がある」という心の余裕が、結果的に良い選択に繋がります。

- 交渉力の維持: 足元を見られることがないため、給与や待遇の交渉で強気の姿勢を保ちやすくなります。

- キャリアの継続: 転職先が決まるまでキャリアが途切れないため、職務経歴書に空白期間ができません。

もちろん、在職中の転職活動は、時間的な制約があるため大変です。仕事終わりの平日の夜や土日を使って、企業研究や書類作成、面接対策を進める必要があります。面接の日程調整も課題になりますが、多くの企業は在職中の応募者に配慮し、夕方以降の時間帯や、場合によってはWeb面接で対応してくれます。

どうしても現職のストレスが限界で、心身に不調をきたしている場合は、退職を優先すべきです。 その場合でも、辞める前に「最低3ヶ月は無収入でも生活できるだけの貯金」を確保し、「いつまでに転職先を決めるか」という具体的なスケジュールを立ててから行動に移しましょう。あなたの心と体の健康が最優先ですが、その上で可能な限り計画的に進めることが、失敗を避けるための賢明な判断です。

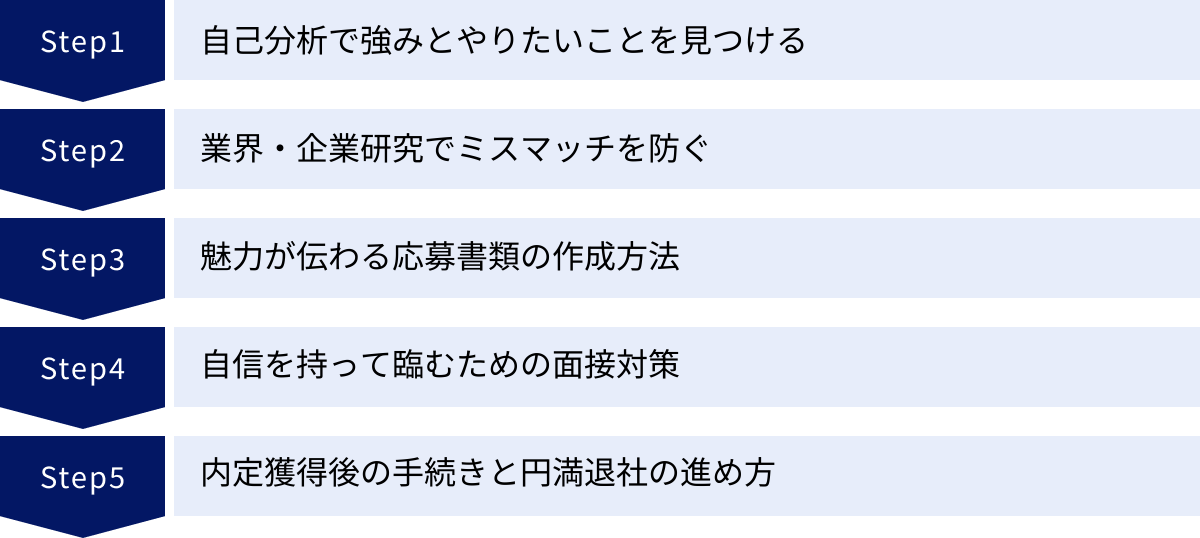

転職を成功に導くための5つのステップ

転職活動は、やみくもに進めても良い結果には繋がりません。自己分析から内定後の手続きまで、一つひとつのステップを丁寧に進めることが、理想のキャリアを実現するための鍵となります。ここでは、転職を成功させるための具体的な5つのステップを、詳細なノウハウと共に解説します。

① 自己分析で強みとやりたいことを見つける

転職活動のすべての土台となるのが「自己分析」です。自分自身を深く理解しないままでは、自分に合った企業を見つけることも、面接で自分の魅力を伝えることもできません。自己分析とは、自分のキャリアの「現在地」を確認し、進むべき「目的地」を定めるための地図作りのようなものです。

まずは、これまでの経験を振り返る「キャリアの棚卸し」から始めましょう。学生時代のアルバイト経験から現在に至るまで、どんな仕事をしてきたか、どんな役割を担ってきたかを時系列で書き出します。

その上で、以下のフレームワークを使って思考を整理するのがおすすめです。

- Will(やりたいこと・ありたい姿):

- どんな仕事内容に興味があるか?

- 5年後、10年後、どんな自分になっていたいか?

- 仕事を通じて何を実現したいか?

- 「楽しい」「やりがいを感じる」と感じたのはどんな瞬間だったか?

- Can(できること・得意なこと・強み):

- これまでの経験で身につけたスキルは何か?(PCスキル、語学力、専門知識など)

- 人から「〇〇が得意だね」と褒められたことは何か?

- 自分では当たり前にできるけれど、他の人が苦労していることは何か?

- 具体的な実績や成果は何か?(数字で示せるとより良い)

- Must(譲れない条件・価値観):

- 働く上で何を大切にしたいか?(安定、成長、社会貢献、プライベートとの両立など)

- 給与、休日、勤務地、勤務時間など、最低限クリアしたい条件は何か?

- どんな人たちと、どんな雰囲気の職場で働きたいか?

これらの問いにじっくりと向き合い、出てきた答えをノートやPCに書き出していきましょう。この作業を通じて、自分では気づかなかった強みや、本当に大切にしたい価値観が明確になります。 例えば、「部署内のバラバラな資料を整理して、誰でも使えるようにフォーマットを統一した」という経験は、「情報整理能力」や「業務効率化への意識」という立派な強み(Can)です。この強みを活かして、「バックオフィスから会社全体を支える仕事がしたい」という目標(Will)が見えてくるかもしれません。

自己分析は一度で終わらせず、転職活動の過程で何度も見直すことが重要です。友人や家族、転職エージェントなど、第三者に話してみることで、客観的な視点が得られ、さらに自己理解が深まります。

② 業界・企業研究でミスマッチを防ぐ

自己分析で自分の「軸」が定まったら、次はその軸に合致する業界や企業を探すステップに移ります。ここでのリサーチの深さが、入社後の「こんなはずじゃなかった」というミスマッチを防ぎます。

業界研究では、まずその業界全体の動向を掴むことが重要です。

- 市場規模と将来性: その業界は成長しているのか、成熟しているのか、あるいは衰退しているのか。

- ビジネスモデル: 誰を相手に、どのような商品やサービスを提供して、どうやって利益を上げているのか。

- 主要なプレイヤー: 業界内でどのような企業が力を持っているのか。

これらの情報は、業界団体のウェブサイトや、新聞社の経済ニュース、調査会社が発行するレポートなどから得られます。

次に、興味を持った企業について、さらに深く掘り下げていきます。

| 研究対象 | 見るべきポイント | 情報源の例 |

|---|---|---|

| 事業内容 | 主力事業は何か、新規事業への取り組みはあるか、競合との違いは何か | コーポレートサイト、IR情報、中期経営計画 |

| 企業文化・社風 | 経営理念、行動指針、社員の雰囲気、平均年齢、男女比 | 採用サイト、公式ブログ/SNS、社員インタビュー記事 |

| 労働条件・福利厚生 | 給与体系、休日休暇、残業時間の実態、福利厚生制度の充実度 | 求人票、口コミサイト、転職エージェントからの情報 |

| キャリアパス・評価制度 | 入社後の研修制度、キャリアステップのモデル、評価の基準 | 採用サイト、転職エージェントからの情報、面接での逆質問 |

特に注目したいのが、企業の「IR情報(投資家向け情報)」です。 少し難しく感じるかもしれませんが、ここには企業の業績、財務状況、今後の事業戦略といった、信頼性の高い情報が詰まっています。これを読み解くことで、企業の安定性や将来性を客観的に判断できます。

企業研究は、ただ情報を集めるだけでなく、「なぜこの企業に魅力を感じるのか」「自分の強みをこの企業でどう活かせるか」を常に考えながら行うことが大切です。この「自分ごと化」のプロセスが、後の応募書類や面接で説得力のある志望動機を語るための礎となります。

③ 魅力が伝わる応募書類の作成方法

自己分析と企業研究で準備が整ったら、いよいよ応募書類の作成です。履歴書と職務経歴書は、あなたという人材を企業にプレゼンするための最初の、そして最も重要なツールです。採用担当者は毎日多くの書類に目を通しているため、いかに短時間で「この人に会ってみたい」と思わせるかが勝負です。

採用担当者の目に留まる履歴書の書き方

履歴書は、あなたの基本的なプロフィールを伝える公的な書類です。誤字脱字がないのはもちろん、丁寧な字で書く(手書きの場合)、証明写真は清潔感を意識するなど、基本的なマナーを守ることが大前提です。

その上で、特に力を入れるべきなのが「志望動機」と「自己PR」の欄です。

- 志望動機:

- NG例: 「貴社の安定した経営基盤と、社会貢献性の高い事業に魅力を感じました。」(→どの企業にも言える内容で、熱意が伝わらない)

- OK例: 「(企業研究の結果)貴社が注力されている〇〇事業において、(自己分析で見つけた強み)私が前職で培ったデータ分析スキルを活かし、顧客満足度の向上に貢献できると考え、志望いたしました。特に、貴社の△△という理念は、私が仕事を通じて実現したい□□という価値観と合致しており、強く共感を覚えております。」

- ポイントは、「なぜこの会社でなければならないのか」と「自分が入社したら何ができるのか(貢献できること)」を具体的に結びつけることです。

- 自己PR:

- 自分の強みを簡潔に伝え、それを裏付ける具体的なエピソードを添えます。

- 例: 「私の強みは、課題を発見し、主体的に解決策を実行する行動力です。前職では、社内の申請業務が非効率である点に気づき、上司に提案の上、マニュアルの再整備とチェックリストの導入を行いました。その結果、月間の差し戻し件数を50%削減することに成功しました。」

- このように、「強み(結論)→エピソード(具体例)→成果(数字)」の構成で書くと、説得力が格段に増します。

強みをアピールする職務経歴書のコツ

職務経歴書は、あなたのこれまでの仕事の実績をアピールするための書類です。形式は自由ですが、時系列で書く「編年体式」か、職務内容ごとにまとめる「キャリア式」が一般的です。20代の場合は、経験した業務が分かりやすい編年体式が良いでしょう。

職務経歴書で最も重要なのは「実績の具体性」です。

- 職務要約: 冒頭で、これまでのキャリアの概要を3〜4行で簡潔にまとめます。採用担当者が最初に読む部分なので、ここで興味を引くことが重要です。

- 職務経歴: 会社名、在籍期間、事業内容、従業員数などの基本情報に加え、「担当業務」と「実績」を分けて記載します。

- 担当業務: 「〇〇のデータ入力」「電話応対」といった箇条書きだけでなく、「〇〇ソフトを使用した売上データの集計・分析、および月次報告書の作成」のように、使用したツールや業務の範囲を具体的に書きましょう。

- 実績・取り組み: ここがアピールの肝です。STARメソッドを意識して書くと、分かりやすく整理できます。

- S (Situation): どのような状況で

- T (Task): どのような課題・目標があり

- A (Action): 自分がどのように考え、行動し

- R (Result): その結果、どのような成果が出たか

- 例: 「(S)営業担当者の残業時間削減が部署の課題となる中、(T)非効率な資料作成業務の改善が求められていました。(A)そこで私は、過去の提案書を分析・体系化し、誰でも使えるテンプレートを10種類作成しました。また、共有フォルダの整理と活用マニュアルの作成も主導しました。(R)その結果、営業担当者1人あたりの資料作成時間を月平均5時間削減し、部署全体の残業時間10%削減に貢献しました。」

このように、具体的な数字を用いて成果を示すことで、あなたの貢献度が一目瞭然となり、採用担当者からの評価が大きく変わります。

④ 自信を持って臨むための面接対策

書類選考を通過すれば、次はいよいよ面接です。面接は、書類だけでは分からないあなたの人柄やコミュニケーション能力、仕事への熱意などを企業が直接確認する場です。同時に、あなたにとっても、企業の雰囲気や働く人々を直接知る貴重な機会となります。万全の準備で、自信を持って臨みましょう。

面接でよく聞かれる質問と回答のポイント

面接の質問には、ある程度「定番」と言われるものがあります。これらの質問に対して、事前に自分の言葉で回答を準備しておくことが、落ち着いて面接に臨むための鍵です。

| 定番の質問 | 回答のポイント |

|---|---|

| 「自己紹介をしてください」 | 職務経歴書に沿って、1分程度で簡潔に話す。氏名、現職(前職)の会社名と業務内容、そして簡単な自己PR(強み)を盛り込む。ダラダラと長く話さない。 |

| 「転職理由を教えてください」 | ネガティブな表現をポジティブに転換する。 「給料が安くて…」→「成果が正当に評価される環境で、より高い目標に挑戦したい」。不満(現状)+解決策(転職)+将来の展望をセットで語る。 |

| 「当社を志望した理由は何ですか?」 | 「なぜ同業他社ではなく、この会社なのか」 を明確に伝える。企業研究で得た情報(事業内容、理念、社風など)と、自分の経験・スキル・価値観を結びつけて話す。 |

| 「あなたの強み(長所)は何ですか?」 | 自己PRの核となる部分。強み+それを裏付ける具体的なエピソード+入社後の活かし方をセットで話す。応募職種で求められる能力と関連付けると効果的。 |

| 「あなたの弱み(短所)は何ですか?」 | ただ弱みを話すのではなく、それをどう克服しようと努力しているかをセットで伝える。 「心配性な点」→「そのため、タスクを細分化し、計画的に進捗管理することを心がけている」。仕事に致命的な影響を与える弱み(例:協調性がない)は避ける。 |

| 「今後のキャリアプランを教えてください」 | 応募企業で実現したいことを具体的に語る。 「まずは一日も早く業務を覚え、3年後には〇〇の分野で専門性を高め、将来的にはチームリーダーとして貢献したい」など、長期的かつ現実的なプランを示すと、意欲と計画性が伝わる。 |

回答を丸暗記するのではなく、要点を押さえて自分の言葉で話せるように練習することが大切です。家族や友人、転職エージェントに面接官役を頼んで、模擬面接を繰り返すと、本番での緊張が和らぎます。

意欲が伝わる逆質問の準備

面接の最後に、ほぼ必ず「何か質問はありますか?」と聞かれます。これは、あなたの入社意欲や企業への関心度を測るための重要な質問です。ここで「特にありません」と答えるのは、「あなた(の会社)に興味はありません」と言っているのと同じで、絶対に避けましょう。

質の高い逆質問は、あなたの評価を大きく高めます。事前に3〜5個ほど準備しておきましょう。

- 良い逆質問の例:

- 仕事内容に関する質問: 「配属予定の部署では、現在どのような課題に取り組まれていますか?」「入社後、早期に成果を出すために、今のうちから勉強しておくべきことがあれば教えてください。」

- キャリアパスに関する質問: 「御社で活躍されている20代の女性社員の方には、どのようなキャリアパスを歩まれている方が多いでしょうか?」

- 企業文化や組織に関する質問: 「〇〇という行動指針を拝見しましたが、社員の皆様は、日々の業務でどのように意識されていますか?」

- 避けるべき逆質問の例:

- 調べれば分かる質問: 「御社の事業内容を教えてください。」(→企業研究不足を露呈する)

- 給与や福利厚生に関する質問: (→条件面ばかり気にしている印象を与える。内定後の条件交渉の場で確認するのが基本)

- 「はい/いいえ」で終わる質問: 「残業はありますか?」(→「月平均でどれくらいですか?」「どのような場合に発生することが多いですか?」のように、オープンクエスチョンにする)

逆質問は、あなたが企業を見極める最後のチャンスでもあります。 自分の働く姿を具体的にイメージしながら、本当に知りたいことを聞きましょう。

⑤ 内定獲得後の手続きと円満退社の進め方

内定が出たら、転職活動もいよいよ最終盤です。しかし、ここで気を抜いてはいけません。入社手続きと、現職の円満退社をスムーズに進めることが、気持ちよく新しいスタートを切るために不可欠です。

- 内定承諾と労働条件の確認:

- 内定の連絡が来たら、まず「労働条件通知書」を必ず書面(またはPDF)で受け取ります。

- 給与(基本給、手当、賞与)、勤務地、勤務時間、休日、仕事内容など、面接で聞いていた内容と相違がないか、一字一句確認します。 不明な点や、交渉したい点があれば、内定を承諾する前に必ず人事担当者に確認・交渉しましょう。

- すべてに納得できたら、指定された期日までに内定承諾の意思を伝えます。

- 退職の意思表示と退職交渉:

- 退職の意思は、まず直属の上司に口頭で伝えます。就業規則で「退職希望日の1ヶ月前まで」などと定められていることが多いので、事前に確認しておきましょう。法律上は2週間前で可能ですが、引き継ぎなどを考慮し、1〜2ヶ月程度の余裕を持つのが社会人としてのマナーです。

- 伝える際は、「〇月末日をもちまして、退職させていただきたく存じます」と、退職希望日を明確に伝えます。

- 退職理由は「一身上の都合」で十分です。引き留めに合うこともありますが、転職の意思が固いことを、感謝の気持ちと共に誠実に伝えましょう。 現職への不満をぶちまけるのは絶対にNGです。

- 引き継ぎと退職日までの過ごし方:

- 上司と相談の上、後任者への引き継ぎを計画的に進めます。誰が見ても分かるように、業務内容や手順をまとめた引き継ぎ資料を作成しましょう。

- 取引先など、お世話になった社外の関係者への挨拶も忘れずに行います。

- 最終出社日には、部署のメンバーや上司に感謝の挨拶をします。

「立つ鳥跡を濁さず」という言葉があるように、最後まで責任を持って業務を全うし、周囲への感謝を忘れない姿勢が、円満退社に繋がります。 狭い業界では、いつどこで前の会社の人と再会するか分かりません。良好な関係を保って退職することが、あなたの未来のキャリアを守ることにもなるのです。

20代女性におすすめの職種10選

「転職したいけど、どんな仕事が自分に向いているか分からない」という方も多いでしょう。ここでは、20代の女性が未経験からでも挑戦しやすく、かつ将来性やワークライフバランスの観点からもおすすめできる職種を10個厳選してご紹介します。それぞれの仕事内容や特徴を参考に、自分の興味や強みと照らし合わせてみてください。

① 事務職

事務職は、企業の活動を円滑に進めるために不可欠なサポート役です。PCスキルやコミュニケーション能力など、ポータブルなスキルが身につくため、キャリアの土台作りとして非常に人気があります。

- 仕事内容: 書類作成、データ入力、電話・来客応対、備品管理、経費精算など、業務は多岐にわたります。配属される部署によって、営業事務、経理事務、人事事務、一般事務など専門性が異なります。

- 向いている人: 細かい作業を正確にこなすのが得意な人、人をサポートすることにやりがいを感じる人、PC作業が苦にならない人。

- ポイント: 未経験からの転職のハードルが比較的低いのが魅力です。定時で退社しやすい企業も多く、ワークライフバランスを重視する女性に人気です。MOSや簿記などの資格があると、選考で有利に働きます。

② 営業職

営業職は、自社の製品やサービスを顧客に提案し、契約を結ぶことで会社の売上に直接貢献する、まさに「会社の顔」となる仕事です。

- 仕事内容: 新規顧客の開拓、既存顧客へのフォロー、提案書の作成、商談、契約手続きなど。扱う商材や対象顧客(法人/個人)によって、スタイルは大きく異なります。

- 向いている人: 人と話すのが好きな人、目標達成意欲が高い人、フットワークが軽い人、相手のニーズを汲み取る力がある人。

- ポイント: 成果がインセンティブ(報奨金)として給与に反映されやすいため、頑張り次第で高収入を目指せます。未経験者歓迎の求人も多く、コミュニケーション能力を武器にキャリアチェンジしたい人におすすめです。

③ ITエンジニア

ITエンジニアは、現代社会に不可欠なシステムやアプリケーションを開発・運用する専門職です。深刻な人手不足が続いているため、需要が非常に高いのが特徴です。

- 仕事内容: プログラミング言語を用いてWebサイトやアプリを開発するプログラマー、システムの設計を行うシステムエンジニア(SE)、ネットワークやサーバーの構築・保守を行うインフラエンジニアなど、専門分野は様々です。

- 向いている人: 論理的思考が得意な人、地道な作業が好きな人、新しい技術を学び続ける意欲がある人、ものづくりが好きな人。

- ポイント: 専門スキルが身につくため、将来的に高い収入や安定したキャリアを築きやすい職種です。 未経験から育成することを前提とした「ポテンシャル採用」を行う企業も増えています。プログラミングスクールで基礎を学んでから転職活動に臨む人も多いです。

④ Webマーケター

Webマーケターは、WebサイトやSNS、広告などを活用して、商品やサービスが売れる仕組みを作る仕事です。データ分析とクリエイティブな発想の両方が求められます。

- 仕事内容: SEO(検索エンジン最適化)、Web広告の運用、SNSマーケティング、コンテンツ企画、アクセス解析など、担当領域は幅広いです。

- 向いている人: データ分析や数字を見るのが好きな人、トレンドに敏感な人、仮説を立てて検証するプロセスが好きな人。

- ポイント: 企業のWeb活用が当たり前になった今、Webマーケターの需要は非常に高く、将来性も抜群です。 成果が数字で明確に表れるため、やりがいを感じやすい仕事でもあります。

⑤ Webデザイナー

Webデザイナーは、企業のWebサイトやLP(ランディングページ)などのデザインを担当するクリエイティブ職です。見た目の美しさだけでなく、ユーザーの使いやすさ(UI/UX)も考慮した設計能力が求められます。

- 仕事内容: Webサイト全体のデザイン構成、レイアウト作成、画像加工、コーディング(HTML/CSS)など。

- 向いている人: デザインやアートが好きな人、細部へのこだわりが強い人、ユーザー視点で物事を考えられる人。

- ポイント: スキルが直接的に評価されるため、実力次第でフリーランスとして独立するなど、多様な働き方が可能です。 転職活動では、これまでの制作物をまとめた「ポートフォリオ」の提出が必須となります。

⑥ 人事・採用担当

人事は、「ヒト」の側面から会社を支える重要な役割を担います。企業の成長に直接関わることができる、やりがいの大きい仕事です。

- 仕事内容: 新卒・中途採用活動、社員研修の企画・運営、労務管理(給与計算、社会保険手続き)、人事制度の設計など。

- 向いている人: 人に興味があり、人の成長をサポートしたい人、コミュニケーション能力と調整力が高い人、公平な視点で物事を判断できる人。

- ポイント: 営業職や販売職など、人と接する仕事の経験を活かしてキャリアチェンジするケースも多いです。企業の根幹に関わるため、経営層に近い視点を養うことができます。

⑦ 広報・PR

広報・PRは、メディアや社会との良好な関係を築き、自社の製品や活動の魅力を社外に発信していく仕事です。

- 仕事内容: プレスリリースの作成・配信、メディアからの取材対応、記者発表会の企画・運営、自社SNSやオウンドメディアの運営など。

- 向いている人: コミュニケーション能力が高い人、文章力やプレゼンテーション能力がある人、企画力や発想力が豊かな人、会社の「顔」としての責任感を持てる人。

- ポイント: 企業のブランドイメージを左右する、影響力の大きな仕事です。 華やかなイメージがありますが、地道な情報収集やメディアとの関係構築といった泥臭い努力も求められます。

⑧ 販売・接客職

お客様と直接コミュニケーションを取り、商品の魅力や使い方を伝えて購買に繋げる仕事です。アパレル、コスメ、雑貨、家電など、様々な業界で活躍の場があります。

- 仕事内容: 接客、レジ業務、商品陳列・在庫管理、店舗のディスプレイ作成など。

- 向いている人: 人と話すことが好きで、誰かの役に立ちたい人、おもてなしの心がある人、ファッションや美容など、特定の分野に強い興味がある人。

- ポイント: お客様からの「ありがとう」が直接のやりがいになります。 未経験から始めやすい職種でありながら、店長やエリアマネージャー、本部職(バイヤー、MDなど)へのキャリアパスも開かれています。

⑨ 医療事務

医療事務は、病院やクリニックなどの医療機関で、受付業務や会計、レセプト(診療報酬明細書)作成などを担当する専門職です。

- 仕事内容: 患者様の受付・案内、電話応対、会計業務、カルテの管理、レセプト作成・点検など。

- 向いている人: 正確性が求められる作業が得意な人、人の役に立ちたいという気持ちが強い人、落ち着いて丁寧な対応ができる人。

- ポイント: 医療機関は全国どこにでもあるため、結婚や引っ越しをしても仕事を続けやすいのが最大の魅力です。 専門性が高く、景気に左右されにくい安定した職種と言えます。資格が必須ではありませんが、取得しておくと転職に有利です。

⑩ 公務員

公務員は、国や地方自治体に所属し、国民や住民の生活を支える公共サービスに従事する仕事です。

- 仕事内容: 市役所での窓口業務、税務、福祉、教育、警察官、消防士など、職種は非常に多岐にわたります。

- 向いている人: 社会貢献への意欲が高い人、安定した環境で長く働きたい人、ルールや規則を遵守できる人。

- ポイント: 雇用の安定性、福利厚生の充実度、産休・育休制度の取得しやすさなど、ワークライフバランスを重視する女性にとって魅力的な点が多くあります。 民間企業からの転職者も増えていますが、採用には公務員試験の合格が必要です。

キャリアアップに繋がる!転職で有利になる資格5選

転職活動において、資格はあなたのスキルや知識を客観的に証明してくれる強力な武器になります。特に未経験の職種に挑戦する場合や、自身の強みを分かりやすくアピールしたい場合に有効です。ここでは、20代女性のキャリアアップや転職に繋がりやすい、汎用性の高い資格を5つご紹介します。

① MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)

MOSは、Word、Excel、PowerPointといったマイクロソフト オフィス製品の利用スキルを証明する国際資格です。多くの企業で日常的に使われるソフトのため、そのスキルを客観的に示せることは大きなアドバンテージになります。

- 概要: 試験はスペシャリスト(一般)レベルとエキスパート(上級)レベルに分かれています。まずはExcelとWordのスペシャリストレベルの取得を目指すのがおすすめです。

- 役立つ職種: 事務職全般(一般事務、営業事務、経理など)では、もはや必須スキルと言っても過言ではありません。 営業職や企画職、マーケティング職など、資料作成やデータ集計を行うあらゆる職種で役立ちます。

- 取得のメリット: 「PCスキルに自信があります」と口で言うよりも、資格があることでスキルのレベルを具体的に証明できます。特に事務職未経験から転職を目指す場合、学習意欲と基礎スキルのアピールに繋がり、選考を有利に進めることができます。

② 日商簿記検定

日商簿記検定は、企業の経理や会計に関する知識とスキルを証明する、非常に知名度と信頼性の高い資格です。お金の流れを理解する能力は、ビジネスの根幹に関わるため、多くの職種で評価されます。

- 概要: 3級、2級、1級とレベルが分かれています。3級は商業簿記の基礎知識、2級はそれに加えて工業簿記やより実践的な会計知識が問われます。転職市場で評価されるのは、一般的に2級以上と言われています。

- 役立つ職種: 経理・財務・会計事務所といった専門職を目指すなら、日商簿記2級は必須のパスポートとなります。また、営業職や管理職においても、コスト意識や決算書を読む力が身につくため、キャリアの幅を広げる上で非常に有用です。

- 取得のメリット: 会社の経営状態を数字で理解できるようになるため、ビジネスパーソンとしての基礎体力が向上します。専門職へのキャリアチェンジの道が開けるだけでなく、現職でもより高い視座で仕事に取り組めるようになります。

③ ITパスポート試験

ITパスポート試験は、ITに関する基礎的な知識を証明する経済産業省認定の国家試験です。ITが社会のあらゆる場面で活用される現代において、職種を問わず全ての社会人が備えておくべき共通の知識と言えます。

- 概要: AI、ビッグデータ、IoTといった最新技術の動向から、情報セキュリティ、経営戦略、プロジェクトマネジメントまで、ITを活用する上で必要な幅広い基礎知識が問われます。

- 役立つ職種: ITエンジニアやWebマーケターなどのIT系専門職はもちろん、非IT系の職種(営業、企画、事務など)の人が取得することで、ITリテラシーの高さをアピールできます。 企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進が叫ばれる中、この資格を持つ人材の価値は高まっています。

- 取得のメリット: ITに関するニュースや用語が理解できるようになり、IT部門の担当者とのコミュニケーションがスムーズになります。業務改善提案などにおいても、ITを活用した視点を取り入れられるようになり、自身の市場価値を高めることに繋がります。

④ 秘書検定

秘書検定は、秘書業務に必要な知識や技能だけでなく、社会人として求められるビジネスマナーや一般常識、接遇スキルなどを体系的に証明できる資格です。

- 概要: 3級、2級、準1級、1級があり、筆記試験と、準1級以上では面接試験も課されます。転職でアピールするなら、より実践的なスキルが問われる2級以上の取得がおすすめです。

- 役立つ職種: 秘書やアシスタント職を目指す場合はもちろん、営業職、販売・接客職、人事、総務など、社内外の人と接する機会が多いあらゆる職種で高く評価されます。

- 取得のメリット: 正しい敬語の使い方、電話応対、来客応対、ビジネス文書の作成といった、社会人としての「基本の型」が身につきます。丁寧で洗練された立ち居振る舞いは、どんな職場でも好印象を与え、信頼関係の構築に役立ちます。特に社会人経験の浅い20代前半の方が取得すると、ビジネスマナーの高さを効果的にアピールできます。

⑤ TOEIC

TOEIC(Test of English for International Communication)は、日常生活やグローバルビジネスにおける英語によるコミュニケーション能力を測定する世界共通のテストです。スコアで英語力が示されるため、非常に分かりやすい指標となります。

- 概要: リスニングとリーディングの能力を測る「TOEIC Listening & Reading Test」が一般的です。スコアは990点満点で評価されます。

- 役立つ職種: 外資系企業、商社、メーカーの海外部門、IT企業など、グローバルに事業を展開する企業では、一定のスコアが応募条件になっていることも少なくありません。また、インバウンド需要の大きいホテル・観光業界などでも高く評価されます。

- 取得のメリット: 一般的に、履歴書に書いてアピールできるのは600点以上、ビジネスで通用すると見なされるのは730点以上が目安とされています。高いスコアを持っていれば、応募できる求人の幅が大きく広がり、キャリアアップや年収アップに直結する可能性が高まります。英語力が求められない職種であっても、学習意欲の高さを示す材料になります。

自分に合った求人を見つけるための転職サービス活用術

膨大な求人情報の中から、自分にぴったりの一社を見つけ出すのは至難の業です。そこで心強い味方となるのが、「転職エージェント」と「転職サイト」です。この2つのサービスは似ているようで、特徴や活用法が大きく異なります。それぞれの違いを理解し、賢く使い分けることが、転職成功への近道です。

転職エージェントと転職サイトの違いとは

まずは、両者の基本的な違いを整理しましょう。一言で言うと、「転職サイト」が自分で求人を探して応募する”自力型”であるのに対し、「転職エージェント」はプロのキャリアアドバイザーがサポートしてくれる”伴走型”のサービスです。

| 項目 | 転職エージェント | 転職サイト |

|---|---|---|

| サービスの主体 | キャリアアドバイザー(人) | Webサイト(システム) |

| 求人の探し方 | アドバイザーからの紹介が中心 | 自分で検索して探す |

| 主なサービス内容 | ・キャリアカウンセリング ・求人紹介 ・書類添削 ・面接対策 ・企業との日程調整 ・年収交渉代行 ・円満退社のサポート |

・求人情報の検索・閲覧 ・Web上での応募 ・スカウト機能 ・転職ノウハウの提供 |

| 求人の特徴 | 非公開求人(好条件・人気職種など)が多数 | 公開求人が中心で、求人数が非常に多い |

| 利用の流れ | 登録→アドバイザーと面談→求人紹介→応募→選考→内定 | 登録→求人検索→応募→選考→内定 |

| 向いている人 | ・初めての転職で不安な人 ・自分の強みや適職が分からない人 ・客観的なアドバイスが欲しい人 ・忙しくて時間がない人 |

・自分のペースで活動したい人 ・応募したい企業が明確な人 ・多くの求人を比較検討したい人 |

どちらか一方だけを使うのではなく、基本的には両方に登録し、それぞれのメリットを活かしながら並行して利用するのが最も効率的です。 転職サイトで市場の動向を掴みつつ、転職エージェントで専門的なサポートを受ける、という使い分けがおすすめです。

転職エージェントのメリット・デメリット

プロのサポートが受けられる転職エージェントは、特に初めて転職する20代の女性にとって非常に心強い存在です。しかし、メリットだけでなくデメリットも理解した上で利用することが大切です。

【メリット】

- ① 無料で手厚いサポートが受けられる:

キャリアの棚卸しから自己分析、強みの発見、書類の添削、模擬面接まで、転職活動のあらゆるプロセスを専門家が無料でサポートしてくれます。客観的な視点からのアドバイスは、自分一人では気づけなかった可能性を引き出してくれます。 - ② 非公開求人に出会える:

転職エージェントは、一般には公開されていない「非公開求人」を多数保有しています。これらは、企業の重要ポジションであったり、応募が殺到するのを避けたかったりする優良求人であることが多く、思わぬ優良企業との出会いに繋がる可能性があります。 - ③ 企業とのやり取りを代行してくれる:

面接の日程調整や、聞きにくい給与・待遇の交渉など、企業との面倒なやり取りをすべて代行してくれます。在職中で忙しい人にとっては、大きな時間的・精神的負担の軽減になります。 - ④ 企業の内部情報に詳しい:

キャリアアドバイザーは、担当企業の人事と密に連携しているため、求人票だけでは分からない社風や部署の雰囲気、残業の実態といった「生の情報」 を持っています。これにより、入社後のミスマッチを減らすことができます。

【デメリット】

- ① キャリアアドバイザーとの相性が合わない場合がある:

サポートの質は、担当してくれるアドバイザーのスキルや経験、そしてあなたとの相性に大きく左右されます。「希望と違う求人ばかり紹介される」「連絡が遅い」など、もし相性が悪いと感じたら、担当者の変更を申し出るか、他のエージェントを利用することを検討しましょう。 - ② 自分のペースで進めにくいことがある:

アドバイザーによっては、積極的に求人紹介や応募を促してくるため、じっくり考えたい人にとってはプレッシャーに感じることがあります。自分の希望やペースをしっかりと伝えるコミュニケーションが重要です。 - ③ 紹介される求人が限られる:

エージェントが保有する求人の中から紹介されるため、転職サイトのように網羅的に求人を探すことはできません。経歴やスキルによっては、紹介できる求人が少ないと言われるケースもあります。

転職サイトのメリット・デメリット

自分のペースで膨大な求人の中から自由に探せる転職サイトも、転職活動に欠かせないツールです。

【メリット】

- ① 圧倒的な求人数の多さ:

最大のメリットは、その網羅性です。 様々な業界・職種・地域の求人が掲載されており、自分の希望条件で絞り込んで比較検討できます。市場にどんな求人があるのか、自分の市場価値はどれくらいなのか、相場観を養うのに最適です。 - ② 自分のペースで活動できる:

誰かに急かされることなく、好きな時間に求人を探し、気になった企業に自分のタイミングで応募できます。「まだ本格的には考えていないけど、良い求人があれば見てみたい」という情報収集の段階から気軽に利用できます。 - ③ スカウト機能で可能性が広がる:

職務経歴などを登録しておくと、あなたに興味を持った企業や転職エージェントから「スカウトメール」が届くことがあります。自分では探さなかったような企業から声がかかり、思わぬキャリアの可能性に気づくきっかけになります。

【デメリット】

- ① すべて自己管理で行う必要がある:

求人探しから書類作成、日程調整、条件交渉まで、すべて自分一人で行わなければなりません。スケジュール管理や企業研究を怠ると、チャンスを逃してしまう可能性があります。 - ② 人気求人は競争率が高い:

誰でも閲覧・応募できるため、好条件の求人には応募が殺到します。その中で書類選考を通過するには、他の応募者と差別化できるような魅力的な応募書類を作成する必要があります。 - ③ 情報の真偽を見極める力が必要:

求人広告の情報がすべてとは限りません。企業のウェブサイトや口コミサイトなども活用し、多角的に情報を集めて実態を判断するリサーチ能力が求められます。

これらのメリット・デメリットを理解した上で、「転職サイトで広く情報を集め、興味のある業界や企業を見つける → 転職エージェントに相談し、専門的な視点からアドバイスをもらい、非公開求人も含めて具体的な選考対策を進める」 という流れが、20代女性の転職を成功に導く王道の活用術と言えるでしょう。

【厳選】20代女性におすすめの転職エージェント&転職サイト

数ある転職サービスの中から、どれを選べばいいか迷ってしまいますよね。ここでは、特に20代の女性の転職支援に強みを持ち、実績も豊富な転職エージェントと転職サイトを厳選してご紹介します。複数のサービスに登録し、自分に合ったものを見つけるのが成功の秘訣です。

※各サービスの情報は、公式サイト等で最新の情報をご確認ください。

リクルートエージェント

- 特徴: 業界最大級の求人数と転職支援実績を誇る、まさに転職エージェントの王道です。 あらゆる業界・職種の求人を網羅しており、特に非公開求人の数が圧倒的に多いのが強みです。

- おすすめポイント:

- 求人の選択肢が豊富: 地方求人や未経験者歓迎求人も多数保有しているため、キャリアの可能性を広げたい20代に最適です。

- 実績豊富なアドバイザー: 各業界に精通したキャリアアドバイザーが、的確なアドバイスとスピーディーな対応で転職活動をサポートしてくれます。

- 充実したサポートツール: 独自の「Personal Desktop」というツールで、面接対策セミナーや職務経歴書を簡単に作成できるエディタなどを利用できます。

- こんな人におすすめ:

- できるだけ多くの求人を見て、選択肢を広げたい人

- 初めての転職で、まずどこに登録すればよいか迷っている人

- 転職したい業界や職種がある程度決まっている人

(参照:リクルートエージェント公式サイト)

doda

- 特徴: 「転職サイト」と「転職エージェント」の両方の機能を併せ持っているのが最大の特徴です。 自分で求人を探しながら、プロのアドバイスも受けたいというニーズに応えてくれます。

- おすすめポイント:

- 柔軟な使い方: 自分のペースで求人を探しつつ、気になる求人があればエージェントに相談する、といった使い分けが可能です。

- 豊富な診断ツール: 「年収査定」「キャリアタイプ診断」など、自己分析に役立つ無料の診断コンテンツが充実しています。

- 多様な専門サイト: ITエンジニア、営業職、金融、メディカルなど、特定の職種や業界に特化した専門サイトも展開しており、より専門的な情報を得られます。

- こんな人におすすめ:

- 自分のペースで転職活動を進めたいが、プロのサポートも受けたい人

- 自己分析に役立つツールを活用したい人

- 幅広い求人情報に触れたい人

(参照:doda公式サイト)

マイナビエージェント

- 特徴: 特に20代・第二新卒の転職サポートに強みを持つ転職エージェントです。 丁寧で親身なカウンセリングに定評があり、初めての転職で不安な方に寄り添ったサポートが期待できます。

- おすすめポイント:

- 20代・若手向けの求人が豊富: 中小・ベンチャー企業の求人も多く、ポテンシャルを重視した採用に積極的な企業との出会いが期待できます。

- 手厚いサポート体制: キャリアアドバイザーが時間をかけてカウンセリングを行い、応募者に合った求人を厳選して紹介してくれます。書類添削や面接対策も徹底しています。

- 各業界の専任制: 業界ごとの専任チームが、専門性の高い情報提供とサポートを実現しています。

- こんな人におすすめ:

- 初めての転職で、何から始めればいいか分からない人

- じっくりと相談しながら、自分に合ったキャリアを見つけたい人

- 手厚いサポートを受けながら転職活動を進めたい人

(参照:マイナビエージェント公式サイト)

パソナキャリア

- 特徴: 人材派遣業界で長年の実績を持つパソナグループが運営する転職エージェントです。特に女性の転職支援に力を入れており、「女性活躍」を推進する企業の求人を多数保有しています。

- おすすめポイント:

- 女性のキャリア支援に強み: 女性のキャリアアドバイザーも多く在籍し、ライフイベントを見据えた長期的なキャリアプランの相談にも親身に乗ってくれます。

- 丁寧なカウンセリング: オリコン顧客満足度調査の「転職エージェント」部門で高い評価を得ており、利用者一人ひとりへの手厚いサポートが強みです。

- 幅広い業界をカバー: メーカー、IT、メディカルなど、幅広い業界の求人を扱っています。年収アップを目指すハイクラス転職にも対応しています。

- こんな人におすすめ:

- ワークライフバランスを重視したい人

- 長期的な視点でキャリアを考えたい女性

- 丁寧なサポートを受けながら、安心して転職活動を進めたい人

(参照:パソナキャリア公式サイト)

Type女性の転職エージェント

- 特徴: その名の通り、正社員として長く働きたい女性のための転職支援に特化したサービスです。 首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)の求人が中心ですが、女性の働きやすさを熟知した専門性の高いサポートが受けられます。

- おすすめポイント:

- 女性に特化した専門性: 年間数千人以上の女性のキャリアカウンセリング実績があり、女性ならではの悩みやキャリアプランに深い理解があります。

- 個別カウンセリングとメイクアップサービス: 面接対策の一環として、個別のカウンセリングや、好印象を与えるためのメイクアップサービス(希望者向け)なども提供しています。

- 働きやすい企業の求人: 「産休・育休取得実績あり」「残業少なめ」など、女性が長く働きやすい環境の求人を厳選して紹介してくれます。

- こんな人におすすめ:

- 結婚や出産などのライフイベントと仕事を両立させたい人

- 女性ならではの視点でキャリア相談をしたい人

- 首都圏で、女性が活躍できる企業への転職を目指す人

(参照:Type女性の転職エージェント公式サイト)

まとめ:自信を持って新しいキャリアへ踏み出そう

20代女性の転職は、これからの人生を形作る上で非常に重要なターニングポイントです。仕事のやりがい、待遇、ワークライフバランス、そして将来のライフプラン。様々な要素を考えながら、自分にとって最良の選択をするためには、正しい知識と入念な準備が欠かせません。

この記事では、20代女性を取り巻く転職の現状から、失敗しないための心構え、具体的な転職活動の5つのステップ、そしてキャリアの可能性を広げるおすすめの職種や資格まで、幅広く解説してきました。

改めて、転職成功の鍵となるポイントを振り返ってみましょう。

- 現状を正しく知る: 20代の強みは「ポテンシャル」と「柔軟性」。年齢によって求められるものが違うことを理解しましょう。

- 活動前の準備を怠らない: 「なぜ転職したいのか」という軸を明確にし、自分の市場価値を客観的に把握することが、後悔しないための第一歩です。

- 計画的に行動する: 勢いで辞めず、在職中に活動するのが原則。自己分析から企業研究、書類作成、面接対策まで、一つひとつのステップを丁寧に進めましょう。

- 一人で抱え込まない: 転職エージェントのようなプロの力を借りることで、自分では見つけられなかった可能性や、客観的なアドバイスを得られます。

転職活動は、時に孤独で、不安になることもあるかもしれません。しかし、それはあなた自身と深く向き合い、未来の自分を真剣に考える、またとない貴重な機会でもあります。

大切なのは、他人と比べるのではなく、自分自身の「幸せのカタチ」を見つけることです。 この記事で得た知識を羅針盤として、ぜひ自信を持って、あなたらしいキャリアへの新しい一歩を踏み出してください。あなたの挑戦を心から応援しています。