40代というキャリアの節目を迎え、多くの男性が自らの働き方や将来について深く考える時期に差し掛かります。これまでの経験を活かして更なる高みを目指すキャリアアップ、働きがいを求めたキャリアチェンジ、あるいは家族との時間を大切にするためのワークライフバランスの見直しなど、転職を志す動機は人それぞれです。

しかし、40代の転職には20代や30代とは異なる現実があります。「求人が少ないのではないか」「年収が下がるのではないか」「新しい環境に馴染めるだろうか」といった不安を感じる方も少なくありません。確かに、40代の転職は決して簡単な道のりではありませんが、正しい戦略と準備をもって臨めば、理想のキャリアを実現することは十分に可能です。

この記事では、40代男性が転職市場で直面するリアルな状況から、それを乗り越えて成功を掴むための具体的な戦略までを網羅的に解説します。企業が40代に何を求めているのかを理解し、自身の強みを最大限にアピールする方法、未経験からでも挑戦できる職種や有利になる資格、そして失敗を避けるための注意点まで、あなたの転職活動を力強くサポートする情報を提供します。

この記事を読み終える頃には、40代の転職に対する漠然とした不安が、成功への確信と具体的な行動計画に変わっているはずです。あなたのキャリアの次なる一歩を、共に踏み出しましょう。

目次

40代男性の転職市場のリアル

40代の転職活動を始めるにあたり、まずは現在の市場環境を客観的に把握することが不可欠です。希望的観測だけでなく、データに基づいた現実を知ることで、より効果的な戦略を立てることができます。ここでは、転職成功率や平均年収といったリアルな数値と、なぜ40代の転職が「厳しい」と言われるのか、その具体的な理由を掘り下げていきます。

転職成功率と平均年収

40代の転職は本当に厳しいのでしょうか。まずは公的なデータから見ていきましょう。

厚生労働省が発表している「令和4年雇用動向調査結果の概況」によると、転職入職率は年齢階級が上がるにつれて低下する傾向にあります。

- 20~24歳:20.1%

- 25~29歳:16.5%

- 30~34歳:12.5%

- 35~39歳:10.7%

- 40~44歳:9.1%

- 45~49歳:7.8%

このデータを見ると、40代の転職入職率は10%を下回っており、20代と比較すると半分以下であることが分かります。この数字だけを見ると、やはり厳しい市場であると感じるかもしれません。しかし、見方を変えれば、毎年10人に1人近くの40代が転職に成功しているという事実でもあります。決して不可能な挑戦ではないのです。

(参照:厚生労働省「令和4年雇用動向調査結果の概況」)

次に年収についてです。転職によって年収はどのように変化するのでしょうか。dodaが発表した「転職で年収アップできた人の割合調査(2023年)」によると、転職で年収が上がった人の割合は全体で64.7%にのぼります。年代別に見ると、40代は63.6%となっており、全体平均とほぼ変わらない水準です。これは、40代の転職が必ずしも年収ダウンに繋がるわけではなく、経験やスキルを正しく評価されれば、年収アップも十分に狙えることを示唆しています。

また、国税庁の「令和4年分 民間給与実態統計調査」によると、男性の平均給与は以下のようになっています。

- 40~44歳:602万円

- 45~49歳:643万円

- 50~54歳:684万円

40代はキャリアにおける年収のピークに近づいていく年代であり、転職市場においてもこの水準がひとつの基準となります。これらのデータを踏まえると、40代の転職市場は「若手より門は狭いが、自身の市場価値を正しく伝えられれば、年収アップを含めた成功を掴める市場」と定義できるでしょう。

(参照:doda「転職で年収アップできた人の割合調査(2023年)」、国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査」)

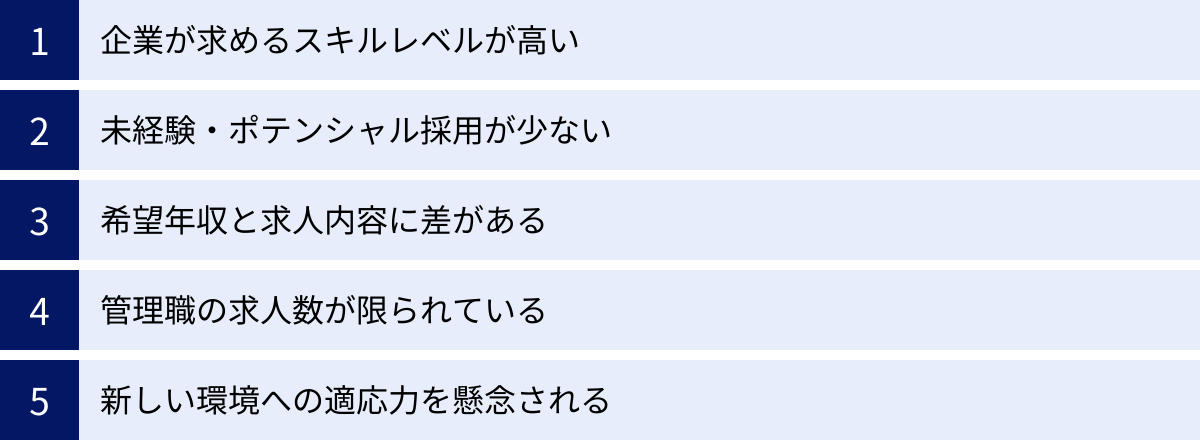

40代の転職が「厳しい」と言われる5つの理由

データ上、転職のハードルが上がることは事実ですが、なぜ具体的に「厳しい」と感じられるのでしょうか。その背景には、企業側と求職者側の双方に存在する、いくつかの構造的な要因があります。これらを理解することで、対策を立てやすくなります。

① 企業が求めるスキルレベルが高いから

40代の採用において、企業が最も期待するのは「即戦力」としての活躍です。20代や30代前半であれば、ポテンシャルや将来性を見込んで採用することもありますが、40代に対しては、入社後すぐにパフォーマンスを発揮してくれることを前提としています。

具体的には、長年の実務経験に裏打ちされた高度な専門知識や技術スキルが求められます。例えば、エンジニアであれば特定の言語やフレームワークにおける深い知見、営業であれば業界特有の商習慣を熟知し、豊富な人脈を持っていることなどが期待されます。さらに、単なるプレイヤーとしてのスキルだけでなく、後進の指導やチーム全体の成果を最大化するような、プラスアルファの貢献も視野に入れられています。この高い期待値に応えられないと判断されると、採用は見送られやすくなります。

② 未経験・ポテンシャル採用が少ないから

年齢が上がるにつれて、未経験の職種や業界への転職、いわゆるキャリアチェンジの難易度は高まります。企業側からすると、40代の未経験者を採用することは、教育コストやキャッチアップにかかる時間を考慮すると、リスクが高いと判断されがちです。

同じ未経験者であれば、給与水準が比較的低く、新しい知識の吸収も早いとされる20代を採用する方が合理的だと考える企業が多いのが現実です。もちろん、人手不足が深刻な業界や、これまでの経験で培った「ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)」を高く評価してくれる企業も存在しますが、若手と同じ土俵で「ポテンシャル」をアピールするのは得策ではないでしょう。未経験分野に挑戦する場合は、なぜその分野なのか、これまでの経験をどう活かせるのかを、より説得力を持って語る必要があります。

③ 希望年収と求人内容に差があるから

40代は一般的にキャリアの中で年収が高くなる時期です。家庭を持っていることも多く、生活水準を維持するためにも、転職先に現職と同等かそれ以上の年収を求めるのは自然なことです。

しかし、企業側にはポジションごとに定められた給与レンジ(給与幅)が存在します。特に、異業種への転職や、企業の規模が小さくなる場合には、求職者の希望年収と企業が提示できる金額に大きなギャップが生まれることが少なくありません。この「年収の壁」が、応募できる求人の選択肢を狭め、転職活動を難航させる大きな要因となります。自身の市場価値を客観的に把握し、場合によっては年収以外の条件(やりがい、働きやすさなど)も考慮に入れた、柔軟な判断が求められます。

④ 管理職の求人数が限られているから

40代になると、マネジメント経験を積んでいる方も多く、転職市場でも管理職(マネージャー)のポジションを求める傾向があります。しかし、管理職のポストは、社内の昇進によって内部から充足されるのが一般的です。外部から人材を募集するケースは、新規事業の立ち上げや組織改革など、特別な事情がある場合に限られることが多く、求人全体の数としては決して多くありません。

そのため、限られた数の管理職求人に対して、多くの経験豊富な40代が応募することになり、競争は非常に激しくなります。プレイヤーとして現場の第一線で活躍する道も視野に入れるなど、キャリアプランを柔軟に考えることが、選択肢を広げる鍵となります。

⑤ 新しい環境への適応力を懸念されるから

企業が中途採用、特に年齢の高い人材の採用で懸念する点の一つが、新しい組織文化や人間関係への適応力です。長年同じ会社で働いてきた経験が、逆に「自社のやり方」に固執し、新しい環境に馴染む妨げになるのではないか、と見られることがあります。

具体的には、「年下の社員が上司になった場合、円滑なコミュニケーションが取れるか」「これまでの成功体験がプライドとなり、素直に物事を学べないのではないか」といった点がチェックされます。面接では、スキルや実績だけでなく、謙虚さや学習意欲、チームワークを重んじる姿勢を示すことが、こうした懸念を払拭するために極めて重要になります。

40代で転職するメリット・デメリット

40代の転職は厳しい側面がある一方で、この年代だからこそ得られる大きなメリットも存在します。転職という大きな決断を下す前に、光と影の両面を冷静に見つめ、自分にとって本当にプラスになる選択なのかを判断することが重要です。

| 観点 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| キャリア・年収 | 専門性を活かしたキャリアアップ・年収アップ | 未経験分野などでは年収が下がるリスク |

| 働きがい | マンネリの打破、新たな挑戦によるモチベーション向上 | 新しい業務や人間関係への適応にストレスを感じる可能性 |

| ワークライフバランス | 働き方を見直し、プライベートな時間を確保 | 転職活動自体に時間と労力がかかり、一時的に負担が増加 |

| 将来性 | 培った人脈の活用、新たなスキルの習得 | 勤続年数リセットによる退職金の減少 |

| 環境 | 尊敬できる上司や仲間との出会い | 企業文化が合わないリスク、福利厚生の低下 |

40代で転職するメリット

40代の転職は、単に職場を変えるだけでなく、人生の後半戦をより豊かにするための戦略的な一手となり得ます。

- 経験を活かしたキャリアアップ・年収アップの実現

40代の最大の武器は、20年近くにわたって培ってきた経験と実績です。特定の分野における深い専門知識や、プロジェクトを成功に導いたリーダーシップ、数々の修羅場を乗り越えてきた問題解決能力は、市場価値の高い資産です。これらの経験を正しく評価してくれる企業に移ることで、より責任のあるポジションに就き、それに伴う大幅な年収アップを実現できる可能性があります。特に、成長産業や、あなたのスキルを喉から手が出るほど欲している企業を見つけ出せれば、想像以上の好待遇で迎えられることも少なくありません。 - 仕事へのモチベーションとやりがいの再発見

長年同じ環境にいると、仕事がマンネリ化し、かつて抱いていた情熱や成長意欲が薄れてしまうことがあります。40代での転職は、こうした状況を打破する絶好の機会です。新しい環境、新しい仲間、新しいミッションに挑戦することで、忘れていた仕事の面白さや、自己成長の喜びを再発見できます。「このままでいいのか」という漠然とした停滞感を、「もっとこうしたい」という前向きなエネルギーに変えることができるのです。 - ワークライフバランスの改善

20代、30代はがむしゃらに働いてきたけれど、40代になり、家族との時間や自分の健康、趣味の時間をもっと大切にしたいと考えるようになるのは自然なことです。転職は、こうした価値観の変化に合わせて働き方を見直すチャンスです。残業の少ない会社、リモートワークやフレックスタイム制度が充実している会社を選ぶことで、仕事と私生活の調和がとれた、持続可能な働き方を手に入れることができます。 - 人脈の活用と拡大

これまでのキャリアで築き上げてきた社内外の人脈は、あなただけの貴重な財産です。転職先でその人脈を活かして新たなビジネスチャンスを生み出したり、逆に新しい職場で出会った人々との交流を通じて、さらに人脈を広げたりすることができます。40代の転職は、キャリアの可能性を掛け算で広げていく機会となり得るのです。

40代で転職するデメリット

一方で、デメリットやリスクも直視し、備えておく必要があります。

- 年収が下がるリスク

メリットとして年収アップを挙げましたが、その逆も十分にあり得ます。特に、未経験の業界・職種に挑戦する場合や、大企業から中小・ベンチャー企業へ移る場合は、一時的に年収が下がることを覚悟しなければならないケースが多いでしょう。転職によって何を得たいのか、年収ダウンを許容してでも手に入れたい価値があるのかを、事前に家族ともよく話し合っておく必要があります。 - 新しい環境への適応という課題

新しい会社の文化、仕事の進め方、人間関係に一から慣れていく必要があります。これまで当たり前だと思っていたことが通用しない場面も多々あるでしょう。年下の同僚や上司とのコミュニケーションに戸惑ったり、覚えるべき新しいルールやシステムにストレスを感じたりすることもあるかもしれません。「郷に入っては郷に従う」という柔軟な姿勢がなければ、孤立してしまうリスクもあります。 - 求人が見つかりにくい可能性

前述の通り、40代を対象とした求人は20代・30代向けに比べて数が少なく、特に高い年収や役職を求めると、選択肢はさらに狭まります。希望の条件にこだわりすぎると、なかなか応募できる求人が見つからず、転職活動が長期化してしまう可能性があります。活動が長引くと精神的な焦りも生まれ、妥協して入社した結果、ミスマッチに繋がるという悪循環に陥る危険性も考慮しておくべきです。 - 退職金や福利厚生の変化

日本の退職金制度は勤続年数に応じて金額が増える仕組みが一般的です。転職によって勤続年数がリセットされるため、生涯で受け取る退職金の総額が減少する可能性があります。また、企業の規模によっては、住宅手当や家族手当、保養施設といった福利厚生が前職よりも手薄になることも考えられます。目先の給与だけでなく、こうした長期的な視点や福利厚生面もしっかりと比較検討することが重要です。

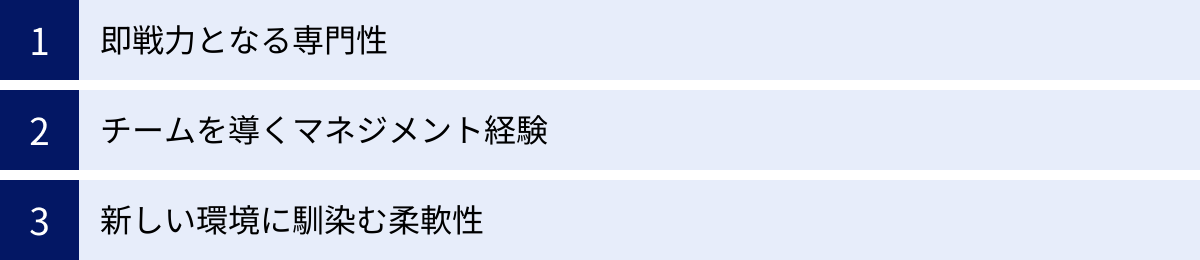

企業が40代男性に求める3つのこと

転職活動を成功させるためには、敵を知り、己を知ることが重要です。つまり、採用する企業が40代の候補者に対して、具体的に何を期待しているのかを正確に理解し、それに応える形で自身の強みをアピールする必要があります。企業が40代男性に求める要素は多岐にわたりますが、特に重視されるのは以下の3つです。

① 即戦力となる専門性

企業が40代の人材に投じる採用コストや給与は、若手社員のそれとは比較になりません。その高い投資に見合うリターンとして、入社後すぐに現場で価値を発揮できる「即戦力性」が何よりも求められます。ポテンシャル採用が中心の若手とは異なり、「教育して育てる」という時間的猶予はほとんどないと考えた方がよいでしょう。

ここで言う「専門性」とは、単に「〇〇の業務を10年間担当していました」という経験年数のことではありません。その経験を通じて、どのような課題を、どのような手法で解決し、結果としてどれだけの成果(売上向上、コスト削減、業務効率化など)を組織にもたらしたのか、という具体的な実績が伴っていなければなりません。

例えば、営業職であれば、特定の業界における深い知識と顧客との強固なリレーションシップ、そして再現性のある営業手法を確立していること。マーケターであれば、データ分析に基づいた戦略立案から実行、効果測定までを一貫して行い、事業の成長に貢献した経験。エンジニアであれば、複雑なシステムの設計・開発をリードし、技術的な課題を解決してきた実績などがこれにあたります。

応募書類や面接では、これまでのキャリアを時系列で語るだけでなく、自分の専門性を「強み」として定義し、その強みが応募先企業でどのように活かせるのかを、具体的なエピソードを交えて論理的に説明することが不可欠です。

② チームを導くマネジメント経験

40代には、一個人のプレイヤーとしての活躍だけでなく、チームや組織全体のパフォーマンスを向上させる役割も期待されます。たとえ応募するポジションが管理職でなかったとしても、将来のリーダー候補として、あるいは経験豊富なベテランとして、周囲に良い影響を与える存在になることが望まれています。

マネジメント経験とは、単に役職として「課長」や「部長」を経験したことがある、というだけではありません。その本質は、「人・モノ・金・情報」といったリソースを効果的に活用し、目標達成に向けて組織を動かす能力にあります。

具体的には、以下のような経験が評価されます。

- ピープルマネジメント: 部下や後輩の育成、目標設定、モチベーション管理、キャリア相談など、メンバー一人ひとりの成長を支援し、チームとしての一体感を醸成した経験。

- プロジェクトマネジメント: 予算やスケジュールの管理、関係各所との調整、リスク管理などを行い、プロジェクトを計画通りに完遂させた経験。

- 課題解決・意思決定: チームや部署が抱える課題を特定し、その解決策を立案・実行した経験。困難な状況において、的確な判断を下し、組織を正しい方向に導いた経験。

これらの経験を語る際には、「部下を指導しました」といった抽象的な表現ではなく、「〇人のチームを率い、週1回の1on1ミーティングを通じて個々の課題を把握し、具体的なアドバイスを行った結果、チーム全体の目標達成率を前年比〇%向上させた」というように、具体的な行動と成果をセットで伝えることが重要です。

③ 新しい環境に馴染む柔軟性

企業が40代の採用で最も懸念する点の一つが、前述の通り「適応力」です。豊富な経験や高い実績は大きな武器である反面、それが時として「過去の成功体験への固執」や「過剰なプライド」に繋がり、新しい環境への適応を妨げる要因になり得ることが知られています。

そのため、企業は候補者が新しい企業文化や仕事の進め方を素直に受け入れ、年齢や役職に関係なく他者から学ぼうとする謙虚な姿勢を持っているかを注意深く見ています。特に、自分より年下の上司や同僚と円滑に協力し、リスペクトを持って接することができるかは、組織の和を保つ上で非常に重要なポイントです。

面接の場では、これまでのやり方を絶対視するような発言や、前職の批判は厳禁です。むしろ、「貴社の〇〇という文化に魅力を感じており、私自身の経験を活かしつつも、まずは皆様のやり方を学ばせていただきたい」といった、謙虚かつ前向きな姿勢を示すことが求められます。

また、変化の激しい現代においては、常に新しい知識やスキルを学び続ける「アンラーン(学習棄却)」の姿勢も不可欠です。これまでのやり方が通用しなくなったときに、それを潔く捨て、新しい方法を学び直すことができる柔軟性があるかどうかも、候補者の将来性を見極める上で重要な判断材料となります。スキルや経験といった「ハードスキル」だけでなく、この柔軟性や協調性といった「ソフトスキル」をアピールすることが、採用担当者の懸念を払拭し、信頼を勝ち取る鍵となります。

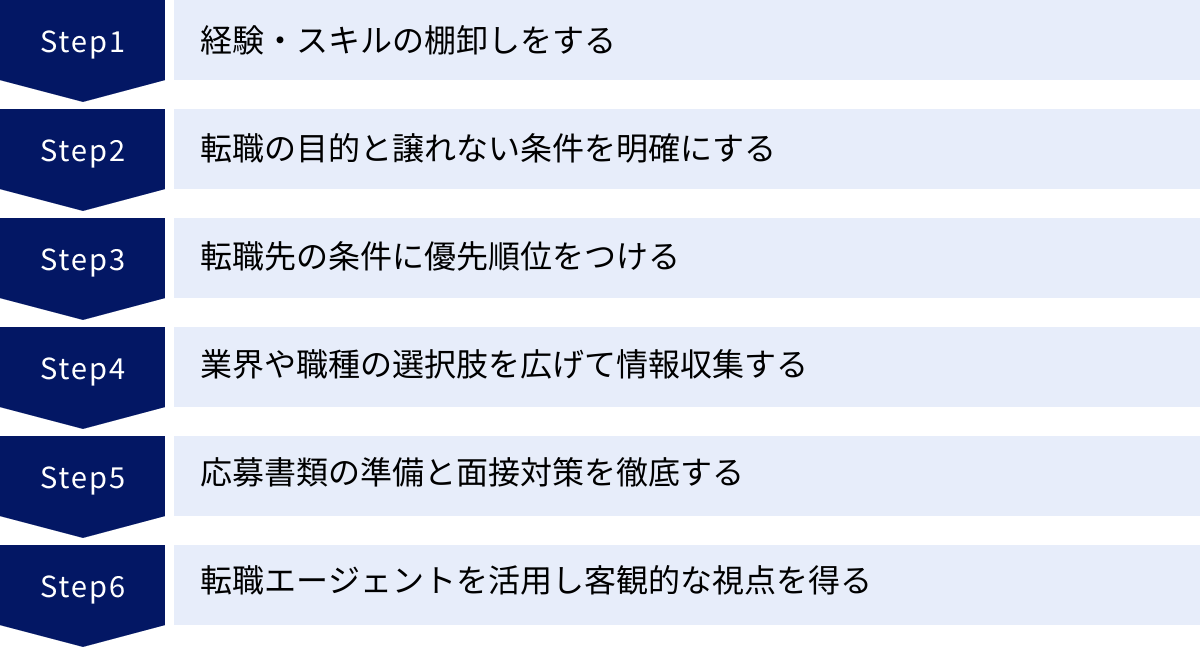

40代男性の転職を成功に導く6つの戦略

40代の転職は、情熱や勢いだけで乗り切れるものではありません。成功確率を最大限に高めるためには、周到な準備と計画に基づいた戦略的な活動が不可欠です。ここでは、転職を成功に導くための具体的な6つのステップを解説します。

① 経験・スキルの棚卸しをする

転職活動の第一歩は、自分自身という商品を深く理解することから始まります。これが「経験・スキルの棚卸し」です。なんとなく職務経歴書を書き始めるのではなく、まずは時間をかけて自分のキャリアを客観的に振り返り、強みと弱み、実績を洗い出す作業を行いましょう。

この作業の目的は、単に過去の業務内容をリストアップすることではありません。「自分は何ができるのか(Can)」「自分は何をしたいのか(Will)」「企業から何を求められているのか(Must)」の3つの円が重なる部分を見つけ出すための基礎工事です。

具体的な方法としては、キャリアのスタートから現在まで、所属した部署、担当した業務、役職、プロジェクトなどを時系列で書き出していきます。そして、それぞれの項目について、以下の点を深掘りします。

- 具体的な業務内容(What): 何をしていたか?

- 課題や目標(Why): なぜその業務に取り組んだのか? どのような課題があったか?

- 工夫や行動(How): 課題解決のために、具体的にどのような工夫や行動をしたか?

- 成果や実績(Result): その結果、どのような成果が出たか?(できるだけ数値で具体的に示すことが重要です。例:売上〇%向上、コスト〇円削減、作業時間〇時間短縮など)

- 得られたスキルや知識: その経験を通じて、どのようなスキル(専門スキル、マネジメントスキル、語学力など)や知識が身についたか?

この棚卸しを通じて、自分の強みが明確になるだけでなく、職務経歴書や面接で語るべき具体的なエピソードが見つかります。この作業を丁寧に行うことが、後のステップすべての質を高めることに繋がります。

② 転職の目的と譲れない条件を明確にする

次に重要なのが、「なぜ自分は転職したいのか?」という根本的な動機を突き詰めることです。転職はあくまで手段であり、目的ではありません。目的が曖昧なまま活動を始めると、目先の条件に惑わされたり、内定が出た企業に安易に決めてしまったりして、結果的に「こんなはずではなかった」という後悔に繋がりかねません。

「年収を上げたい」「今の人間関係が嫌だ」といった表面的な理由だけでなく、その奥にある本質的な欲求を深掘りしましょう。

- なぜ年収を上げたいのか? → 子供の教育費のため、将来の安心のため、自分の市場価値を正当に評価してほしいから。

- なぜキャリアチェンジしたいのか? → 社会貢献性の高い仕事がしたいから、自分の知的好奇心を満たしたいから、将来性のあるスキルを身につけたいから。

- なぜワークライフバランスを改善したいのか? → 家族と過ごす時間を増やしたいから、趣味に打ち込みたいから、心身の健康を維持したいから。

このように「なぜ?」を繰り返すことで、自分が転職によって本当に実現したい、核となる目的が見えてきます。この目的こそが、あなたの転職活動における「北極星」となり、判断に迷ったときの道しるべとなります。

③ 転職先の条件に優先順位をつける

転職の目的が明確になったら、次はその目的を達成するために、転職先に求める具体的な条件をリストアップし、「絶対に譲れない条件」と「できれば満たしたい条件」、「妥協できる条件」に優先順位をつける作業を行います。

すべての希望を100%満たす完璧な求人は、まず存在しないと考えましょう。優先順位をつけずに活動すると、選択肢が極端に狭まったり、どの求人にも決め手を欠くように感じてしまったりします。

【条件の例】

- 年収(例:最低〇〇万円は必須)

- 職種・業務内容(例:マネジメント経験が活かせる仕事)

- 業界(例:IT業界、メーカーなど)

- 勤務地(例:通勤時間1時間以内)

- 企業規模・文化(例:風通しの良いベンチャー、安定した大手)

- 働き方(例:リモートワークの可否、残業時間)

- 役職

例えば、「年収800万円以上」と「残業月20時間以内」がどちらも最優先事項だと、両立できる求人は非常に少なくなります。しかし、「年収は最低700万円あれば可、その代わりワークライフバランスを最優先する」と決めれば、探すべき求人の方向性が明確になります。この優先順位付けが、効率的で後悔のない企業選びの鍵となります。

④ 業界や職種の選択肢を広げて情報収集する

これまでの経験やスキルは、自分が思ってもみない業界や職種で高く評価される可能性があります。「自分はこの業界しか無理だ」「この職種以外は考えられない」と自ら選択肢を狭めてしまうのは、大きな機会損失に繋がります。

特に40代の転職では、これまでの「専門性」を軸にしつつも、それを活かせる新たなフィールドを探す視点が重要です。例えば、

- 製造業で生産管理をしていた経験 → IT業界でSaaSプロダクトの導入コンサルタントへ(業務プロセスの理解力が活きる)

- 金融機関で法人営業をしていた経験 → 事業会社の経営企画部門へ(財務分析能力や折衝力が活きる)

このように、自身のスキルを分解し、異なる業界の求人内容と照らし合わせることで、新たなキャリアの可能性が見えてきます。転職サイトの検索条件を少し変えてみたり、転職エージェントに「自分の経験が活かせる意外な業界はありますか?」と相談してみたりと、積極的に視野を広げる努力をしましょう。

⑤ 応募書類の準備と面接対策を徹底する

自己分析と情報収集が終わったら、いよいよ実践的な準備に入ります。40代の転職では、書類選考と面接が最大の関門です。

- 応募書類(履歴書・職務経歴書):

職務経歴書は、単なる業務の記録ではありません。「自分を採用すると、貴社にこんなメリットがあります」と売り込むためのプレゼン資料です。①で棚卸しした内容をもとに、応募する企業やポジションに合わせて内容をカスタマイズすることが不可欠です。企業の求める人物像を読み解き、それに合致する自分の経験や実績を強調して記載しましょう。特に、具体的な数値を盛り込んだ実績は、説得力を飛躍的に高めます。 - 面接対策:

面接は、企業との相性を見極める「お見合い」の場です。定番の質問(自己紹介、志望動機、強み・弱み、退職理由など)に対する回答を準備しておくのはもちろんのこと、40代ならではの質問への対策も重要です。- 「年下の上司のもとで働けますか?」→ 柔軟性と協調性をアピールする

- 「これまでの成功体験を教えてください」→ 自慢話で終わらせず、再現性や貢献意欲に繋げる

- 「入社後、具体的にどのような貢献ができますか?」→ 企業の課題を仮説立てし、自分のスキルでどう解決できるかを具体的に提案する

模擬面接を繰り返し行い、客観的なフィードバックをもらうことが、自信を持って本番に臨むための最良のトレーニングです。

⑥ 転職エージェントを活用し客観的な視点を得る

一人で転職活動を進めていると、どうしても視野が狭くなったり、自分の市場価値を過大・過小評価してしまったりしがちです。そこで有効なのが、転職のプロである転職エージェントの活用です。

転職エージェントは、求人紹介だけでなく、キャリア相談、書類の添削、面接対策、企業との年収交渉代行など、転職活動のあらゆるプロセスをサポートしてくれます。特に40代にとっては、以下のメリットが大きいです。

- 非公開求人の紹介: 市場には出回らない、役職付きの求人や好条件の求人に出会える可能性がある。

- 客観的なキャリア評価: プロの視点から、あなたの市場価値や強みを客観的に評価し、最適なキャリアプランを提案してくれる。

- 企業情報の提供: 企業の内部事情や社風、面接の傾向といった、個人では得にくい情報を提供してくれる。

複数の転職エージェントに登録し、自分と相性の良いキャリアアドバイザーを見つけることが、転職成功への近道と言えるでしょう。

40代からの転職におすすめの業界・職種

これまでの経験をどう活かすか、あるいは全く新しい分野に挑戦するのか。40代の転職では、キャリアの方向性を大きく左右する業界・職種選びが極めて重要になります。ここでは、「未経験からでも挑戦しやすい職種」と「これまでの経験を活かせる業界・職種」の2つの観点から、具体的な選択肢を紹介します。

未経験からでも挑戦しやすいおすすめの職種8選

40代から未経験の分野に飛び込むのは勇気がいる決断ですが、深刻な人手不足や、年齢よりも人柄・ポータブルスキルが重視される職種であれば、十分に可能性があります。年収ダウンの可能性も視野に入れつつ、新たなキャリアを築きたい方におすすめの職種です。

| 職種 | おすすめの理由 | 求められる素養・スキル |

|---|---|---|

| ITエンジニア | 深刻な人手不足で需要が高い。学習意欲次第で高年収も狙える。 | 論理的思考力、学習意欲、問題解決能力 |

| 営業職 | コミュニケーション能力や人生経験が活かせる。未経験者向け求人も多い。 | 対人能力、課題発見力、目標達成意欲 |

| コンサルタント | 特定業界の知見や課題解決能力が武器になる。 | 論理的思考力、分析力、プレゼンテーション能力 |

| 施工管理 | 建設業界の人手不足は深刻。リーダーシップや調整能力が求められる。 | マネジメント能力、コミュニケーション能力、責任感 |

| 介護・福祉職 | 高齢化社会で需要が安定。コミュニケーション能力や共感性が重要。 | 共感力、コミュニケーション能力、体力、忍耐力 |

| 運送ドライバー | EC市場拡大で需要増。一人で黙々と作業したい人に向いている。 | 運転技術、体力、責任感、時間管理能力 |

| 製造業 | マニュアル化が進み未経験でも始めやすい。品質管理などへの道も。 | 集中力、正確性、協調性 |

| 警備職 | 年齢不問の求人が多く、門戸が広い。社会の安全を守るやりがい。 | 責任感、誠実さ、注意力 |

① ITエンジニア

IT業界は技術の進化が速く、常に新しい人材を求めています。経済産業省の調査では、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足すると予測されており、未経験者であっても学習意欲と適性があれば、40代からでもキャリアをスタートできる可能性があります。プログラミングスクールなどを活用して体系的にスキルを学ぶことで、転職の成功確率を高められます。これまでの業務知識を活かして、特定の業界に特化したシステムの開発に携わる道もあります。

② 営業職

営業職は、企業の売上に直結する重要なポジションであり、常に一定の求人数があります。特に法人営業(BtoB)では、40代ならではの落ち着いた立ち居振る舞いや、豊富な社会人経験に基づく顧客との信頼関係構築能力が高く評価されます。商品知識は入社後に学べますが、顧客の課題をヒアリングし、解決策を提案する力は、これまでのキャリアで培ったポータブルスキルそのものです。

③ コンサルタント

特定の業界で長年培ってきた専門知識や課題解決の経験は、コンサルタントとして非常に価値のある資産です。例えば、製造業の業務改善に携わってきた経験があれば、それを他の製造業のクライアントに提供するコンサルタントとして活躍できます。論理的思考力とコミュニケーション能力に自信があれば、これまでのキャリアを活かして高年収を目指せる職種です。

④ 施工管理

建設業界は、就業者の高齢化と若者の建設業離れにより、深刻な人手不足に陥っています。施工管理は、工事現場のスケジュール、安全、品質、予算を管理する仕事で、職人や関係各所との調整役を担います。40代のマネジメント経験やリーダーシップ、コミュニケーション能力が直接活かせるため、未経験からでも歓迎されるケースが多い職種です。

⑤ 介護・福祉職

超高齢社会の日本では、介護・福祉分野の需要は今後も増え続けます。この仕事は、体力も必要ですが、それ以上に利用者とのコミュニケーションや、相手の気持ちに寄り添う共感力が求められます。人生経験豊富な40代だからこそ、利用者に安心感を与えられる存在になれる可能性があります。働きながら資格取得を目指せる制度も充実しています。

⑥ 運送ドライバー

EC(電子商取引)市場の拡大に伴い、トラックや配送車のドライバーの需要は高まっています。大型免許などが必要な場合もありますが、普通免許で始められる仕事も多くあります。一人で集中して仕事を進めたいタイプの人に向いており、人間関係のストレスが少ないという側面もあります。安定した需要が見込める職種の一つです。

⑦ 製造業

日本の基幹産業である製造業も、人手不足に悩む業界の一つです。工場のライン作業などはマニュアルが整備されていることが多く、未経験からでも比較的スムーズに業務を覚えることができます。コツコツと正確に作業をこなすことが得意な人に向いています。経験を積むことで、品質管理や生産管理といった、より専門的なポジションへのキャリアアップも可能です。

⑧ 警備職

施設警備や交通誘導など、警備職は年齢に関わらず門戸が広く開かれています。特別なスキルは不要で、真面目で責任感の強い人柄が重視されます。研修制度が整っている企業がほとんどなので、未経験でも安心してスタートできます。社会の安全と安心を守るという、やりがいと社会的意義を感じられる仕事です。

これまでの経験を活かせるおすすめの業界・職種

キャリアチェンジではなく、これまでの経験を土台にキャリアアップを目指す場合は、培ってきた専門性が直接的に評価される業界・職種を選ぶのが王道です。

建設業界

前述の施工管理に加え、設計、積算、技術開発など、専門職としての経験者は常に求められています。特に、公共事業の安定した需要や、都市の再開発、インフラの老朽化対策など、建設業界には今後も多くのビジネスチャンスがあります。マネジメント経験があれば、プロジェクト全体を統括するポジションで高く評価されるでしょう。

不動産業界

不動産の売買仲介や賃貸管理、開発などの分野では、法律や金融の知識だけでなく、顧客との信頼関係が何よりも重要です。高額な商品を扱うため、40代の落ち着きや人生経験が、顧客に安心感を与え、大きな強みとなります。宅地建物取引士などの資格があれば、さらに有利に転職活動を進められます。

IT・Web業界

IT業界は未経験者にも門戸が開かれていますが、経験者、特にマネジメント経験を持つ人材は引く手あまたです。プロジェクトマネージャー(PM)やプロダクトマネージャー(PdM)、ITコンサルタントといったポジションは、技術的な知見に加えて、チームを率い、ビジネスを成功に導く能力が求められるため、40代の経験豊富な人材がまさに適任です。

管理部門(経理・人事・法務)

経理、人事、法務、総務といった管理部門の仕事は、どの業界の企業にも不可欠な存在です。これらの職種は専門性が高く、経験者が優遇される傾向が強いのが特徴です。特に、決算業務やM&Aの経験、労務問題への対応経験、契約書のレビュー経験など、高度な専門知識を持つ人材は、企業の規模を問わず高い需要があります。景気の動向に左右されにくい安定したキャリアを築きたい方におすすめです。

40代男性の転職に有利になる資格7選

40代の転職において、資格は必ずしも必須ではありません。しかし、保有していることで客観的なスキルの証明となり、書類選考や面接で有利に働くことがあります。特に、未経験の分野に挑戦する場合や、専門性をさらに高めたい場合には、資格取得が強力な武器となります。ここでは、40代男性の転職市場で特に評価されやすい7つの資格を紹介します。

① TOEICなど語学関連の資格

グローバル化が進む現代において、語学力、特に英語力は多くの企業で求められるスキルです。外資系企業はもちろん、海外展開を目指す日系企業においても、英語でコミュニケーションが取れる人材の価値は非常に高まっています。

TOEICは、ビジネスシーンにおける英語のコミュニケーション能力を測る世界共通のテストです。一般的に、履歴書に書いてアピールできるスコアの目安は600点以上、外資系や海外営業などの職種を目指すなら730点以上、さらに高いレベルを求める企業では860点以上が期待されることもあります。スコアだけでなく、実際のビジネスシーンでの使用経験(海外とのメール・電話会議、英文契約書の読解など)を具体的にアピールできると、さらに評価が高まります。

(参照:一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会)

② 日商簿記検定

日商簿記検定は、企業の経理・財務担当者にとって必須ともいえる資格ですが、その知識は他の職種でも大いに役立ちます。企業の経営活動を数字で理解する能力は、営業職、企画職、経営層など、あらゆるポジションで必要とされるからです。

簿記2級を取得していれば、財務諸表を読む力が身につき、企業の経営状況を分析できるようになります。これにより、自社の課題を発見したり、取引先の信用度を判断したりと、より精度の高いビジネス判断が可能になります。40代のビジネスパーソンとして、会計の知識は「共通言語」として持っておきたいスキルの一つです。

(参照:日本商工会議所)

③ ファイナンシャル・プランニング(FP)技能検定

FP技能検定は、個人の資産運用、保険、税金、不動産、相続など、お金に関する幅広い知識を証明する国家資格です。金融業界や保険業界、不動産業界への転職では直接的に活かせる資格ですが、その汎用性は非常に高いです。

例えば、法人営業であれば、経営者の個人的な資産相談に乗ることで、より深い信頼関係を築くことができます。また、自身のライフプランニングにも役立つ知識であり、学習すること自体に大きなメリットがあります。顧客の人生に寄り添う提案が求められる職種で、その専門性が輝きます。

(参照:日本FP協会、金融財政事情研究会)

④ 中小企業診断士

中小企業診断士は、経営コンサルタントに関する唯一の国家資格です。企業の経営課題を分析し、成長戦略を助言する専門家として、その知識は非常に高く評価されます。資格取得の過程で、経営戦略、財務・会計、人事、マーケティング、法務など、企業経営に関する幅広い知識を体系的に学ぶことができます。

この資格を持つことで、経営企画部門やコンサルティングファームへの転職が有利になるだけでなく、現職でのキャリアアップや将来的な独立開業も視野に入れることができます。40代の豊富な実務経験と、この資格による理論的知識が組み合わさることで、唯一無二の価値を発揮できるでしょう。

(参照:中小企業診断協会)

⑤ 社会保険労務士

社会保険労務士(社労士)は、労働・社会保険に関する手続きや、人事・労務管理の専門家です。働き方改革やコンプライアンス遵守の重要性が高まる中、企業の「人」に関する課題を解決できる社労士の需要は年々増加しています。

人事部や労務部への転職を目指す際には、非常に強力な資格となります。特に、採用、給与計算、就業規則の作成、労使トラブルの対応といった実務経験と合わせてアピールすることで、即戦力として高く評価されます。企業の健全な発展を支える、やりがいの大きな仕事です。

(参照:全国社会保険労務士会連合会)

⑥ 宅地建物取引士

宅地建物取引士(宅建士)は、不動産取引の専門家であることを証明する国家資格です。不動産業界では、事務所ごとに従業員の5人に1人以上の割合で宅建士を設置することが法律で義務付けられているため、資格保有者は常に一定の需要があり、転職市場で非常に有利です。

不動産の売買や賃貸の仲介において、重要事項の説明などは宅建士にしかできない独占業務です。そのため、資格手当が支給される企業も多く、安定したキャリアを築きやすいのが特徴です。人生経験が信頼に繋がる不動産業界において、40代でこの資格を取得することは大きなアドバンテージになります。

(参照:一般財団法人不動産適正取引推進機構)

⑦ ITパスポート

ITパスポートは、ITに関する基礎的な知識を証明する国家資格です。プログラマーやエンジニアといった専門職を目指すための資格ではありませんが、現代のビジネスパーソンとして必須のITリテラシーを持っていることの証明になります。

特に、これまでITにあまり触れてこなかった方が、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する企業へ転職したい場合や、IT業界へのキャリアチェンジの第一歩として取得するのに適しています。「新しいことを学ぶ意欲がある」という姿勢を示す上でも有効です。すべての社会人が備えておくべき「共通の土台」となる知識であり、取得して損のない資格と言えるでしょう。

(参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA))

40代から未経験の職種へ転職は可能か?

「40代から未経験の分野に挑戦するのは無謀だろうか?」これは、キャリアチェンジを考える多くの40代が抱く、最も大きな不安の一つです。結論から言えば、「決して不可能ではないが、相応の覚悟と緻密な戦略が必要である」というのが答えになります。

20代のポテンシャル採用とは異なり、40代の未経験転職は、企業側にとって慎重な判断を要する採用活動です。採用するからには、その年齢に見合った何らかの貢献を期待します。その期待にどう応えるかが、成功の分かれ道となります。

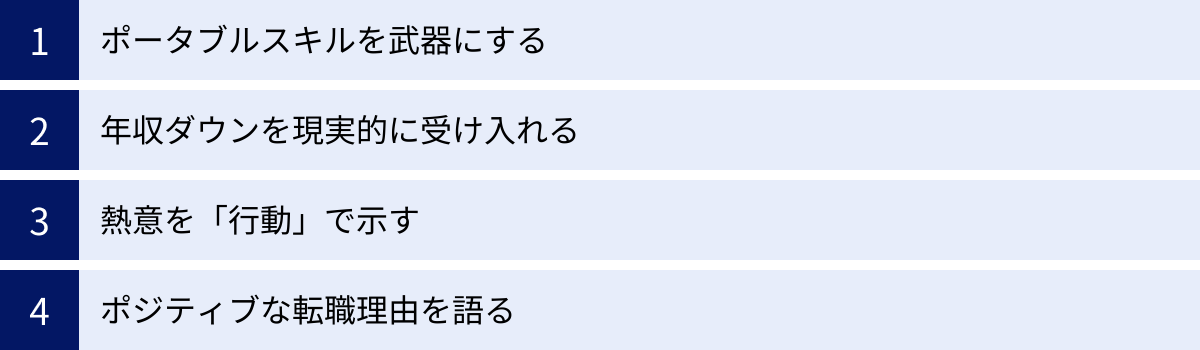

成功を掴むためには、以下の4つのポイントを徹底することが不可欠です。

- 「ポータブルスキル」を武器にする

未経験の職種であっても、これまでのキャリアで培ったスキルが全くの無駄になるわけではありません。業界や職種が変わっても通用する「ポータブルスキル(持ち運び可能な能力)」を特定し、それを新しい仕事でどう活かせるかを論理的に説明することが極めて重要です。

代表的なポータブルスキルには、以下のようなものがあります。- マネジメントスキル: 部下や後輩の育成経験、プロジェクトの進捗管理能力。

- コミュニケーションスキル: 顧客との折衝能力、チーム内の調整力、プレゼンテーション能力。

- 課題解決スキル: 複雑な問題の原因を分析し、解決策を立案・実行する能力。

- 数値分析スキル: データをもとに現状を把握し、次のアクションに繋げる能力。

例えば、「営業職からWebマーケターへ」というキャリアチェンジを考える場合、「顧客のニーズを深く理解し、それに合わせた提案で成果を上げてきた顧客志向の強さは、Webサイトを訪れるユーザーのインサイトを読み解き、最適なコンテンツを提供する上で必ず活かせます」といったように、過去の経験と未来の貢献を繋げてアピールします。

- 年収ダウンを現実的に受け入れる

未経験分野への転職では、多くの場合、一時的な年収ダウンは避けられません。これは、新しいスキルを習得するまでの「学習期間」に対する対価と考える必要があります。現職の年収に固執すると、応募できる求人がほとんど見つからないという事態に陥りかねません。

「何のために転職するのか」という原点に立ち返り、自分にとっての最低限の生活水準を維持できる年収ラインはどこかを冷静に計算しましょう。そして、目先の年収よりも、3年後、5年後にその分野で専門性を身につけ、年収を回復・向上させていくという長期的な視点を持つことが大切です。家族がいる場合は、この点について事前に十分な理解を得ておくことが不可欠です。 - 熱意を「行動」で示す

「この仕事に挑戦したい」という言葉だけの熱意は、採用担当者には響きません。その熱意が本物であることを、具体的な「行動」を通じて証明する必要があります。- 資格の取得: 挑戦したい分野に関連する資格を取得することは、学習意欲と基礎知識の証明になります。(例:IT業界ならITパスポートや基本情報技術者、不動産業界なら宅建士)

- 独学やスクールの活用: 書籍やオンライン講座で学習する、プログラミングスクールに通うなど、自己投資を惜しまない姿勢を見せる。

- 情報収集と分析: 業界の動向や応募先企業の事業内容について徹底的に調べ、自分なりの分析や提案を面接で語れるレベルまで準備する。

こうした主体的な行動は、年齢によるハンディキャップを補って余りあるアピールポイントになります。

- ポジティブな転職理由を語る

未経験転職の面接で必ず問われるのが、「なぜ、この年齢で全く新しい分野に挑戦しようと思ったのですか?」という質問です。この時、「今の仕事が嫌だから」「人間関係に疲れたから」といったネガティブな理由は絶対に避けるべきです。

採用担当者が聞きたいのは、後ろ向きな逃げの姿勢ではなく、前向きな挑戦の意欲です。- 挑戦したい仕事のどこに魅力を感じたのか。

- その仕事を通じて、将来的にどうなりたいのか。

- なぜ、他の会社ではなく、その会社でなければならないのか。

これまでの経験を踏まえつつ、「自分のキャリアの集大成として、この分野で社会に貢献したい」といった、一貫性のあるストーリーを語れるように準備しましょう。

40代からの未経験転職は、茨の道かもしれません。しかし、それは同時に、これまでの自分をリセットし、人生の新たな可能性を切り拓く大きなチャンスでもあります。周到な準備と強い覚悟を持って臨めば、道は必ず開けます。

40代の転職で失敗しないための注意点

40代の転職は、その後のキャリアや人生に大きな影響を与える重要な決断です。だからこそ、焦りや準備不足から失敗に陥ることは絶対に避けなければなりません。ここでは、転職活動中によくある失敗例と、入社後のミスマッチを防ぐために事前に確認しておくべきポイントを解説します。

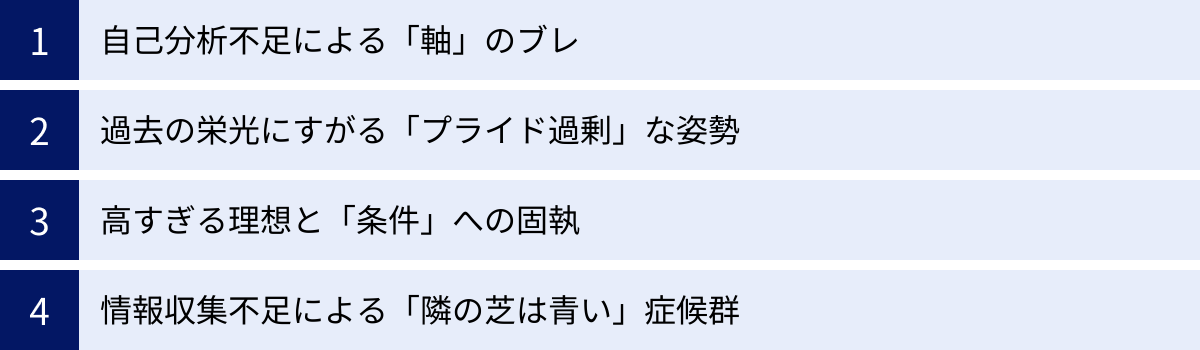

転職活動中のよくある失敗例

多くの転職者が陥りがちな失敗パターンを知り、それを反面教師とすることで、自身の活動をより良いものにしていきましょう。

- 自己分析不足による「軸」のブレ

「なんとなく現状に不満がある」という曖tuningな動機で転職活動を始めてしまうと、活動の途中で「自分は一体何がしたいんだっけ?」と目的を見失いがちです。その結果、転職エージェントに勧められるがままに応募したり、内定が出たという理由だけで安易に入社を決めたりしてしまいます。入社後に「こんなはずではなかった」と後悔する典型的なパターンです。まずは自己分析にじっくり時間をかけ、譲れない軸を確立することが失敗を防ぐ第一歩です。 - 過去の栄光にすがる「プライド過剰」な姿勢

40代にもなると、誰しも過去の成功体験や実績があります。しかし、面接の場でその自慢話ばかりを繰り返したり、年下の面接官に対して横柄な態度をとったりするのは最悪の対応です。企業が求めているのは、過去の実績ではなく「未来の貢献」です。プライドは謙虚さとセットであってこそ輝きます。常に学ぶ姿勢と、相手へのリスペクトを忘れないようにしましょう。 - 高すぎる理想と「条件」への固執

「年収1,000万円以上、役職は部長以上、残業なし、勤務地は都心」といったように、すべての希望を叶えようとすると、応募できる求人は皆無に等しくなります。転職はトレードオフです。何かを得るためには、何かを諦める覚悟も必要です。自分の中で条件に優先順位をつけ、どこまでなら妥協できるのかという「落としどころ」を現実的に考えておくことが、活動を前に進めるために不可欠です。 - 情報収集不足による「隣の芝は青い」症候群

企業のウェブサイトや求人票に書かれている情報は、あくまで企業が見せたい「良い面」です。その情報だけを鵜呑みにして転職を決めると、入社後に「聞いていた話と違う」というギャップに苦しむことになります。企業のカルチャーや働きがい、ネガティブな側面も含めて、多角的な情報収集を怠らないことが重要です。

事前に確認しておくべきポイント

入社後のミスマッチを防ぎ、「この会社に転職して本当に良かった」と心から思えるように、応募前や内定承諾前に、以下の点を必ず確認しましょう。

- 社風や企業文化との相性

どんなに給与や待遇が良くても、社風が自分に合わなければ、長期的に働くことは困難です。トップダウンの文化か、ボトムアップの文化か。チームワークを重視するのか、個人の成果を重視するのか。面接の場で質問したり、可能であれば社員と話す機会をもらったりして、組織の「空気感」が自分にフィットするかを見極めましょう。転職口コミサイトなども参考になりますが、情報はあくまで主観的なものであることを忘れずに。 - リアルな働き方(残業・休日出勤の実態)

求人票に記載されている「平均残業時間」が、必ずしも実態を反映しているとは限りません。面接の際に、「社員の方々は、普段どのくらいの時間までお仕事をされていますか?」「繁忙期はどのようになりますか?」など、具体的な質問をしてみましょう。質問しにくい場合は、転職エージェントを通じて確認してもらうのも一つの手です。 - 評価制度とキャリアパスの透明性

入社後、どのような基準で評価され、どのように給与が上がっていくのか。また、どのようなキャリアパスが用意されているのか。この点が不明確だと、モチベーションの維持が難しくなります。評価制度が明確で、社員の成長を支援する仕組みが整っているかどうかは、長く働く上で非常に重要なポイントです。 - 経営者のビジョンと事業の将来性

特に中小・ベンチャー企業への転職を考える場合、経営者のビジョンに共感できるかは極めて重要です。経営者がどこを目指しているのか、その会社の事業は今後も成長が見込めるのか。自分のキャリアを預けるに値する船なのかを、自分の目でしっかりと見極める必要があります。IR情報(投資家向け情報)や社長のインタビュー記事なども、貴重な判断材料となります。

これらの点を事前に確認し、納得した上で最終的な決断を下すことが、40代の転職を「成功」へと導く最後の鍵となります。

転職成功率を高める転職エージェントの活用法

40代の転職活動は、情報戦であり、戦略戦です。独力で戦うことも可能ですが、転職のプロである「転職エージェント」を参謀につけることで、その成功率を飛躍的に高めることができます。ここでは、転職エージェントを最大限に活用するための方法と、40代におすすめのエージェントを紹介します。

転職エージェントを利用するメリット

転職エージェントは、求職者からは料金を受け取らず、採用が決まった企業から成功報酬を得るビジネスモデルです。そのため、求職者は無料で質の高いサービスを受けられます。

| サービス内容 | 具体的なメリット |

|---|---|

| キャリアカウンセリング | プロの視点から客観的な自己分析を手伝い、強みや市場価値を明確にしてくれる。 |

| 非公開求人の紹介 | 一般には公開されていない、好条件・高待遇の「非公開求人」を紹介してもらえる。 |

| 書類添削 | 企業の採用担当者に響く、職務経歴書の書き方を具体的に指導してくれる。 |

| 面接対策 | 応募企業ごとの面接の傾向を伝え、想定問答集の作成や模擬面接を行ってくれる。 |

| 企業との交渉代行 | 自分では言い出しにくい年収や入社日などの条件交渉を代行してくれる。 |

| スケジュール管理 | 複数企業への応募や面接の日程調整など、煩雑なスケジュール管理を任せられる。 |

特に40代にとって、自分の市場価値を客観的に把握できることと、一般には出回らない管理職や専門職の非公開求人に出会える可能性は、非常に大きなメリットと言えるでしょう。

40代向けのおすすめ転職エージェント

転職エージェントには、幅広い求人を扱う「総合型」と、特定の業界や職種に特化した「特化型」があります。また、ハイクラス向けのサービスも存在します。まずは大手の総合型に登録しつつ、自分のキャリアに合わせて特化型やハイクラス向けのエージェントを併用するのがおすすめです。

リクルートエージェント

業界最大手の転職エージェントであり、保有する求人数は公開・非公開を合わせて圧倒的です。あらゆる業界・職種の求人を網羅しているため、まずは登録しておきたい一社です。多くの転職支援実績から得られたノウハウや企業情報も豊富で、キャリアアドバイザーの質も安定しています。自分の可能性を広げるために、幅広い選択肢の中から検討したい方におすすめです。

(参照:株式会社リクルート 公式サイト)

doda

パーソルキャリアが運営する、リクルートエージェントと並ぶ国内最大級の転職サービスです。特徴は、求人紹介を行う「エージェントサービス」と、企業から直接オファーが届く「スカウトサービス」を併用できる点です。自分で求人を探しつつ、エージェントからの提案も受けたいという方に最適です。特にIT・Web業界やメーカー系の求人に強いとされています。

(参照:パーソルキャリア株式会社 公式サイト)

マイナビAGENT

20代~30代の若手向けというイメージが強いかもしれませんが、各業界の専門知識を持つキャリアアドバイザーが在籍しており、40代の転職支援にも力を入れています。特に、中小・優良企業の求人を多く保有しているのが特徴で、大手だけでなく、地域に根差した優良企業への転職も視野に入れている方には心強い存在です。丁寧なサポートに定評があります。

(参照:株式会社マイナビ 公式サイト)

type転職エージェント

主に首都圏の求人に強く、特にIT・Web業界、ものづくり(メーカー)業界、営業職、企画・管理部門の転職支援で高い実績を誇ります。ITエンジニアや営業職としてのキャリアを持つ40代の方にとっては、専門性の高い求人や、キャリアを深く理解したアドバイザーに出会える可能性が高いでしょう。年収交渉にも強みを持っています。

(参照:株式会社キャリアデザインセンター 公式サイト)

【活用のポイント】

- 複数登録する: エージェントによって保有する求人や得意分野が異なります。また、キャリアアドバイザーとの相性も重要です。2~3社に登録し、比較検討しながら自分に合ったサービスを見つけましょう。

- 経歴は正直に、希望は明確に伝える: 経歴を偽ったり、希望を曖昧に伝えたりすると、適切なサポートが受けられません。正直に情報を開示し、信頼関係を築くことが成功の鍵です。

- 受け身にならず、主体的に活用する: エージェントはあくまでサポーターです。提案を待つだけでなく、自分からも積極的に質問したり、希望を伝えたりして、「使いこなす」という意識を持つことが大切です。

40代男性の転職に関するよくある質問

最後に、40代男性の転職活動において、多くの方が疑問に思う点についてQ&A形式で回答します。

Q1. 転職活動にかかる期間は、平均でどれくらいですか?

A1. 一般的に、転職活動は応募から内定まで3ヶ月~6ヶ月程度かかると言われています。しかし、40代の場合は、希望するポジションや条件によっては、これより長くなることも珍しくありません。重要なのは、焦って安易な決断をしないことです。1年程度の長期戦になる可能性も視野に入れ、在職しながらじっくりと、自分のペースで活動を進めることをおすすめします。

Q2. 職務経歴書は、どのくらいの分量でまとめるのが適切ですか?

A2. A4用紙で2~3枚程度に収めるのが一般的です。40代は経験が豊富なため、書きたいことが多くなりがちですが、長すぎると採用担当者に読んでもらえません。応募する企業が求めているであろうスキルや経験に的を絞り、関連性の低い経歴は簡潔にまとめるなど、メリハリをつけることが重要です。実績は具体的な数値を交えて、簡潔かつ分かりやすく記載しましょう。

Q3. 面接で退職理由を聞かれた場合、どのように答えればよいですか?

A3. ネガティブな理由は避け、ポジティブな転職理由に変換して伝えるのが鉄則です。「給料が安かった」「人間関係が悪かった」といった不満をそのまま伝えると、他責思考で不満の多い人物という印象を与えてしまいます。例えば、「現職の評価制度では、自分の成果が正当に反映されにくいと感じた。成果が明確に評価される環境で、より高い目標に挑戦したい」というように、現状の課題と、それを解決するための前向きな意欲として語りましょう。

Q4. 家族(特に妻)には、どのタイミングで転職の相談をすべきですか?

A4. 転職活動を本格的に始める前、あるいは活動の初期段階で相談することが強く推奨されます。転職は、年収、勤務地、生活リズムなど、家族の生活に直接影響を与える大きな決断です。事後報告では、信頼関係を損ないかねません。なぜ転職したいのか、どのようなキャリアを目指しているのかを誠実に伝え、家族の理解と協力を得ることが、精神的な安定と転職活動の成功に繋がります。

Q5. 複数の企業から内定をもらった場合、どのように選べばよいですか?

A5. 複数の内定は嬉しい悩みですが、決断は慎重に行う必要があります。まずは、転職活動を始める前に設定した「転職の目的」と「譲れない条件」に立ち返りましょう。年収、業務内容、社風、将来性など、自分が何を最も重視するのかという軸に照らし合わせて、各社を比較検討します。それでも迷う場合は、両社の社員と話す機会を設けてもらうなど、最後の情報収集を行い、最終的には「自分が最もワクワクしながら働いている姿を想像できるのはどちらか」という直感も大切にすると良いでしょう。