「企業の成長を法律面から支える法務の仕事に興味があるけれど、未経験からでも転職できるのだろうか?」

「法務になるためには、どんなスキルや資格が必要で、どうやってアピールすればいいのかわからない」

企業のコンプライアンス意識の高まりやグローバル化に伴い、法務部門の重要性は年々増しています。それに伴い、法務へのキャリアチェンジを考える方も増えていますが、専門性が高いイメージから、未経験者にとってはハードルが高いと感じられるかもしれません。

しかし、結論から言うと、適切な準備と戦略があれば、未経験から法務への転職は十分に可能です。 実際に、20代のポテンシャル採用や、30代で関連部署の経験を活かして法務にキャリアチェンジするケースは少なくありません。

この記事では、未経験から法務への転職を目指す方に向けて、法務の具体的な仕事内容から、転職の実現性、求められるスキル、有利になる資格、そして転職を成功させるための具体的なステップまでを網羅的に解説します。さらに、転職後のキャリアパスや注意点にも触れることで、あなたが法務として長期的なキャリアを築くための道筋を明らかにします。

この記事を読めば、未経験という不安を解消し、自信を持って法務への第一歩を踏み出すための具体的な行動計画を描けるようになるでしょう。

目次

法務の仕事とは?

法務への転職を考える上で、まず「法務がどのような仕事をしているのか」を正確に理解することが不可欠です。法務は単に法律の専門家というだけでなく、企業の経営活動に深く関わる戦略的な部門です。ここでは、法務の具体的な仕事内容、企業における役割、そしてその仕事のやりがいと厳しさ、平均年収について詳しく解説します。

法務の主な仕事内容

法務の仕事は多岐にわたりますが、大きく分けて「契約・取引に関する業務」「機関法務・組織法務」「コンプライアンス・内部統制」「紛争・訴訟への対応」の4つに分類できます。これらは相互に関連し合っており、企業の法的リスクを管理し、事業活動を円滑に進めるために不可欠な業務です。

契約・取引に関する業務

法務の日常業務の中で最も大きな割合を占めるのが、契約・取引に関する業務です。これは、企業が事業活動を行う上で交わされるあらゆる契約書の作成、審査(レビュー)、交渉、そして管理までを含みます。

- 契約書の作成・レビュー: 新規事業の開始や既存の取引条件の変更に伴い、売買契約書、業務委託契約書、秘密保持契約書(NDA)、ライセンス契約書など、多種多様な契約書を作成します。また、取引先から提示された契約書案については、自社に不利な条項がないか、法的なリスクが潜んでいないかを精査します。このレビュー作業では、単に法律に違反していないかを確認するだけでなく、事業部門の意図を汲み取り、ビジネス上のリスクとリターンのバランスを考慮した上で、修正案を提案する能力が求められます。

- 契約交渉のサポート: 契約内容について取引先と意見が対立した場合、営業部門などと連携し、法的な観点から交渉をサポートします。法律論だけでなく、ビジネス上の着地点を見出すための交渉力も重要です。

- 契約書の管理: 締結済みの契約書を適切に管理し、契約期間の更新や終了の管理、契約内容に関する社内からの問い合わせ対応などを行います。近年では、契約管理システムを導入し、効率化を図る企業も増えています。

この業務は、企業の利益を直接的に守る最前線の仕事であり、法務の根幹をなすものと言えるでしょう。

機関法務・組織法務

機関法務・組織法務は、会社の「形」を整え、運営するための法律(主に会社法)に関わる業務です。企業の健全なガバナンスを維持するために不可欠な役割を担います。

- 株主総会・取締役会の運営支援: 株主総会や取締役会が法的に有効に成立し、運営されるようにサポートします。招集通知の作成・発送、想定問答集の作成、議事録の作成・保管などが主な業務です。特に株主総会は、株主との重要な対話の場であり、些細な手続きのミスも許されないため、細心の注意と正確な知識が要求されます。

- 株式関連業務: 新株発行(資金調達)、株式分割、自己株式の取得など、会社の資本政策に関わる法的手続きをサポートします。

- 組織再編: 合併、会社分割、事業譲渡などのM&A(企業の合併・買収)に関する法務手続きを主導します。デューデリジェンス(買収対象企業の法的リスク調査)の実施や、関連する契約書の作成・交渉など、高度な専門知識が求められる業務です。

- 定款・社内規程の整備: 会社の憲法とも言える「定款」や、就業規則をはじめとする各種社内規程の作成・改定を行います。法改正や社会情勢の変化に対応し、常に最新の状態に保つ必要があります。

これらの業務は、会社の根幹を支える重要な仕事であり、経営層との距離が近いのが特徴です。

コンプライアンス・内部統制

コンプライアンスとは、単なる「法令遵守」だけでなく、企業倫理や社会規範を含めたルールを守ることを意味します。法務部は、全社的なコンプライアンス体制を構築し、従業員の意識を高める中心的な役割を担います。

- コンプライアンス体制の構築・運用: コンプライアンス委員会などの組織の運営、内部通報制度(ヘルプライン)の窓口業務、コンプライアンスマニュアルの作成・更新などを行います。内部通報制度では、通報者のプライバシー保護に最大限配慮しつつ、事実関係を調査し、公正な対応を行う高度なバランス感覚が求められます。

- 社内研修の実施: 役員や従業員に対して、独占禁止法、下請法、個人情報保護法、ハラスメント防止など、事業に関連する様々な法律や社内ルールに関する研修を企画・実施します。難解な法律を、現場の業務に即して分かりやすく説明するスキルが必要です。

- 新規事業の適法性チェック: 新しいサービスやビジネスモデルを立ち上げる際に、関連する法規制(許認可の要否など)を調査し、法的リスクを洗い出して事業部門にフィードバックします。これは、リスクを指摘するだけでなく、どうすれば合法的に事業を実現できるかを提案する「攻めの法務」の側面が強い業務です。

企業の社会的信頼を維持し、不祥事を未然に防ぐための「守りの要」となる重要な仕事です。

紛争・訴訟への対応

企業活動においては、取引先とのトラブル、顧客からのクレーム、元従業員との労働問題など、様々な紛争が発生する可能性があります。法務部は、これらの紛争が訴訟に発展しないよう早期解決を図るとともに、訴訟に発展した場合には会社の代理人として対応します。

- 紛争の初期対応・交渉: トラブルが発生した際に、事実関係を調査・整理し、法的な見通しを立てます。その上で、相手方との交渉方針を決定し、解決に向けた交渉を行います。

- 訴訟対応: 訴訟を提起された、あるいは提起する場合、顧問弁護士と連携して対応します。訴訟戦略の立案、証拠の収集・準備、準備書面の確認など、弁護士と事業部門との間の橋渡し役を担います。法務担当者には、複雑な訴訟の状況を正確に把握し、経営層に分かりやすく報告・説明する能力が求められます。

紛争対応は精神的な負担も大きい業務ですが、会社の損害を最小限に食い止め、権利を守るという非常に重要な役割を果たします。

企業における法務の役割

企業における法務の役割は、時代とともに変化しています。かつては、問題が起きてから対処する「臨床法務(クリニカル・ロー)」が中心でしたが、現在では、事前にリスクを予防する「予防法務(プリベンティブ・ロー)」、さらには法的な知識を活かして事業戦略に積極的に関与する「戦略法務(ストラテジック・ロー)」へとその役割を拡大しています。

| 法務の役割 | 主な活動内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 臨床法務 (Clinical Law) | 紛争・訴訟対応、クレーム処理 | 発生した問題の解決、損害の最小化 |

| 予防法務 (Preventive Law) | 契約書レビュー、コンプライアンス体制構築、社内研修 | 法的リスクの未然防止、トラブルの予防 |

| 戦略法務 (Strategic Law) | 新規事業のスキーム構築支援、M&A・アライアンスの推進、知的財産戦略 | 法的知識を活用した企業価値の最大化、競争優位性の確保 |

現代の企業が法務に求めるのは、単なる「ブレーキ役」ではなく、事業を安全かつスピーディに推進するための「アクセル役」や「ナビゲーター役」です。 法律というルールを熟知しているからこそ、そのルールの範囲内で、いかにビジネス上の目的を達成できるかという創造的な視点が重要になります。このように、法務は企業の守りの要であると同時に、成長をドライブする攻めの要としての役割も担っているのです。

法務の仕事のやりがいと厳しさ

法務の仕事は、専門性が高く、企業経営への貢献度も大きいことから、多くのやりがいを感じられます。一方で、その責任の重さからくる厳しさも存在します。

【やりがい】

- 専門性を活かして会社に貢献できる: 法律という専門知識を駆使して、会社の法的リスクを回避し、事業の成長を支えることができます。自分の判断が会社の重要な意思決定に直結することも多く、大きな達成感を得られます。

- 経営に近い立場で仕事ができる: 株主総会や取締役会の運営支援、M&Aといった業務を通じて、経営層と直接やり取りする機会が多くあります。会社の全体像を把握し、経営的な視点を養うことができます。

- 幅広い知識が身につく: 自社の事業に関連する法律はもちろん、会社法、労働法、個人情報保護法など、様々な分野の法律知識が必要とされます。また、他部署との連携を通じて、ビジネスに関する幅広い知識も習得できます。

- 知的好奇心を満たせる: 法改正や新しい判例、新技術に関連する法規制など、常に新しい情報をキャッチアップし、学び続ける必要があります。知的な探求心が旺盛な人にとっては、非常に刺激的な環境です。

【厳しさ】

- 責任が重く、プレッシャーが大きい: 法務の判断ミスは、会社に多大な金銭的損害や信用の失墜をもたらす可能性があります。常に正確性が求められ、その責任は非常に重いものがあります。

- 地道で細かい作業が多い: 契約書のレビューでは、一言一句の表現にまで細心の注意を払う必要があります。膨大な量の文書を読み込み、正確に処理する忍耐力と集中力が求められます。

- 他部署との板挟みになることがある: 事業部門からは「早く進めたい」と急かされ、一方で法務としては「リスクがあるから慎重に」と判断せざるを得ない場面も少なくありません。各所の意見を調整し、最適な落としどころを見つける調整力が不可欠です。

- 成果が見えにくい場合がある: トラブルを未然に防ぐ「予防法務」は、成功して当たり前と見なされがちで、その成果が正当に評価されにくい側面があります。「何も起きなかったこと」が最大の成果であるため、達成感を可視化しにくい場合があります。

法務の平均年収

法務の年収は、個人のスキル、経験年数、保有資格、そして所属する企業の規模や業界によって大きく異なります。

一般的に、法務職の平均年収は他の事務系職種と比較して高い傾向にあります。 これは、求められる専門性の高さが給与に反映されているためです。

国税庁の「令和4年分 民間給与実態統計調査」によると、給与所得者全体の平均給与は458万円ですが、転職サイトなどの情報を見ると、法務職の平均年収はこれを上回る約550万円~700万円程度がひとつの目安とされています。

- 未経験・若手(20代): 350万円~500万円程度からスタートすることが多いです。ポテンシャル採用の場合、入社後の成長が期待されます。

- 中堅(30代): 500万円~800万円程度。実務経験を積み、一人で契約書レビューなどをこなせるようになると、年収も大きく上がります。

- 管理職・スペシャリスト(40代以降): 800万円~1,500万円以上。法務部長や、M&A、国際法務などの特定分野で高い専門性を持つ人材は、1,000万円を超える高年収を得ることも珍しくありません。特に、弁護士資格を持つ場合は、さらに高い水準の年収が期待できます。

また、外資系企業や大手企業、金融、IT業界などは、年収水準が比較的高くなる傾向があります。このように、法務は専門性を高めていくことで、高年収を目指せる魅力的な職種であると言えるでしょう。

参照:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査」

未経験から法務への転職は可能?

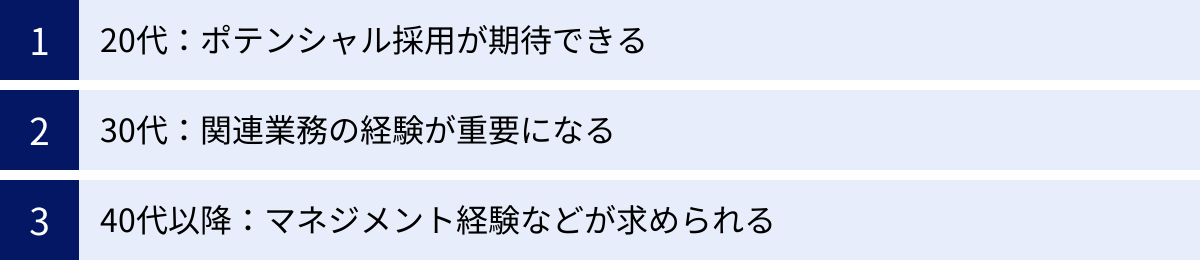

専門性が高いイメージのある法務職ですが、未経験からの転職は決して不可能ではありません。ただし、成功の可能性は応募者の年齢やこれまでの経験、そして企業の求める人材像によって大きく左右されます。ここでは、未経験からの法務転職の実現性と、年齢ごとのポイントについて詳しく解説します。

未経験転職の実現性と年齢の関係

法務部門は、少数精鋭で運営されていることが多く、即戦力を求める傾向が強いのは事実です。そのため、経験者採用が中心となるのが一般的です。しかし、事業の急拡大に伴う組織強化や、次世代の育成を目的として、未経験者を採用する企業も確実に存在します。

特に、20代から30代前半であれば、ポテンシャルや他職種での経験を評価されて採用に至るケースは少なくありません。 重要なのは、なぜ法務に挑戦したいのかという強い意欲と、法務の仕事に活かせる自身の強みを論理的に説明できることです。年齢が上がるにつれて、法務との関連性が高い経験やマネジメント能力などが求められるようになります。

20代:ポテンシャル採用が期待できる

20代、特に第二新卒を含む20代半ばまでは、未経験から法務への転職において最も有利な年代と言えます。この年代の採用では、企業は現時点でのスキルや知識よりも、将来性や学習意欲、人柄といった「ポテンシャル」を重視する傾向が強いからです。

- アピールすべきポイント:

- 高い学習意欲: 法律知識は入社後にキャッチアップするという前提で、その学習意欲を具体的に示すことが重要です。「ビジネス実務法務検定試験®」などの関連資格の勉強を始めている、あるいは取得済みであることは、意欲の強力な証明になります。

- 素直さと柔軟性: 企業独自のルールや仕事の進め方を素直に吸収し、新しい環境に柔軟に適応できる姿勢が評価されます。先輩からの指導を真摯に受け止め、成長していく姿をイメージさせることが大切です。

- 基本的なビジネススキル: 法務も企業の一員であるため、基本的なPCスキル(Word, Excel, PowerPoint)、ビジネスマナー、コミュニケーション能力は必須です。これまでの職務経験で培ったスキルをアピールしましょう。

- 転職活動のポイント:

- 未経験者歓迎の求人を狙う: 育成体制が整っている大手企業や、法務部門を新設・増員する成長企業などは、未経験者向けの求人を出すことがあります。転職サイトやエージェントで「法務 未経験」といったキーワードで検索し、積極的に応募してみましょう。

- 法務アシスタントから始める: 最初から法務担当者としての採用が難しい場合、契約書の管理や電話対応などを担当する「法務アシスタント」や「法務事務」のポジションからキャリアをスタートするのも有効な選択肢です。実務経験を積みながら知識を深め、将来的に法務担当者へのステップアップを目指せます。

20代のうちは、特定のスキルよりも「法務として成長したい」という熱意と、そのために自ら行動している事実を示すことが、転職成功の鍵となります。

30代:関連業務の経験が重要になる

30代になると、ポテンシャルに加えて、これまでのキャリアで培った「法務と親和性の高い実務経験」が求められるようになります。全くの異業種・異職種からであっても、法務の仕事に活かせる経験を抽出し、効果的にアピールすることが不可欠です。

- アピールできる関連経験の例:

- 営業・営業事務: 顧客との契約交渉の経験、契約書のドラフト確認や締結手続きの経験は、契約法務の素養として高く評価されます。特に、取引基本契約や秘密保持契約などを扱った経験があれば、大きな強みになります。

- 経理・財務: 債権管理・回収の経験は、紛争対応業務に直結します。また、決算業務や開示資料作成の経験は、会社法や金融商品取引法に関する知識の素地としてアピールできます。

- 人事・労務: 労働契約の管理、就業規則の改定、労務トラブルの対応経験などは、労働法関連の法務業務にそのまま活かせます。

- 知的財産: メーカーやIT企業などで、特許や商標の出願・管理に関わった経験は、知財法務のスペシャリストとしてのポテンシャルを示せます。

- 購買・調達: サプライヤーとの契約交渉や下請法の知識は、購買関連の契約法務で高く評価されます。

- 転職活動のポイント:

- 職務経歴書で経験を「翻訳」する: 自分の過去の業務を棚卸しし、その中で法務的な要素(契約、規程、交渉、コンプライアンスなど)がなかったかを徹底的に洗い出します。そして、その経験が「なぜ法務の仕事で活かせるのか」を論理的に説明できるように準備します。

- 現職の業界知識を活かす: 例えば、IT業界出身者であればIT関連法規(個人情報保護法、プロバイダ責任制限法など)へのキャッチアップが早いことを、不動産業界出身者であれば宅建業法に関する知見をアピールできます。「業界知識 × 法律知識」は、企業にとって非常に魅力的な組み合わせです。

- マネジメント経験のアピール: 30代後半でチームリーダーなどの経験があれば、将来の管理職候補としてのポテンシャルも評価される可能性があります。

30代の転職では、「自分は法務でこのような貢献ができる」という具体的な付加価値を提示することが、ポテンシャル採用が中心の20代との差別化に繋がります。

40代以降:マネジメント経験などが求められる

40代以降で全くの未経験から法務のメンバークラス(担当者)として転職するのは、正直に言って非常に難易度が高くなります。企業側は同年代の法務経験者と比較するため、給与水準や期待される役割の面でミスマッチが起こりやすいからです。

しかし、可能性がゼロというわけではありません。40代以降で未経験から法務へのキャリアチェンジを目指す場合、「法務+α」の強みが必須となります。

- 求められる「+α」の要素:

- 高度なマネジメント経験: 部長職など、組織を率いた経験がある場合、法務部門の管理職候補として採用される可能性があります。この場合、法律の実務知識は弁護士資格を持つ部下や顧問弁護士に任せ、自身は組織のマネジメントや経営層との連携に注力するという役割が期待されます。特に、法務部門の立ち上げや組織改革を担える人材は貴重です。

- 特定の分野における高度な専門性: 例えば、海外事業の責任者として現地の法律や商習慣に精通している、あるいは金融機関でコンプライアンスや監査部門の責任者を務めていたなど、法務と密接に関連する分野での深い知見と経験があれば、それを活かせるポジションでの採用可能性があります。CLO(最高法務責任者)やそれに準ずる役職でのオファーも考えられます。

- 弁護士などの難関資格: 40代以降でも、弁護士や司法書士といった難関国家資格を取得すれば、実務未経験であっても企業内法務への転職の道は大きく開かれます。これまでの社会人経験と法律の専門知識を掛け合わせることで、独自の価値を発揮できます。

40代以降の転職戦略は、これまでのキャリアで築き上げた圧倒的な強みを、いかに法務というフィールドで活かせるかを戦略的に考え、提示することが成功の絶対条件となります。幅広い求人を狙うのではなく、自身の経験が最大限に活かせる特定の企業やポジションに的を絞ったアプローチが有効です。

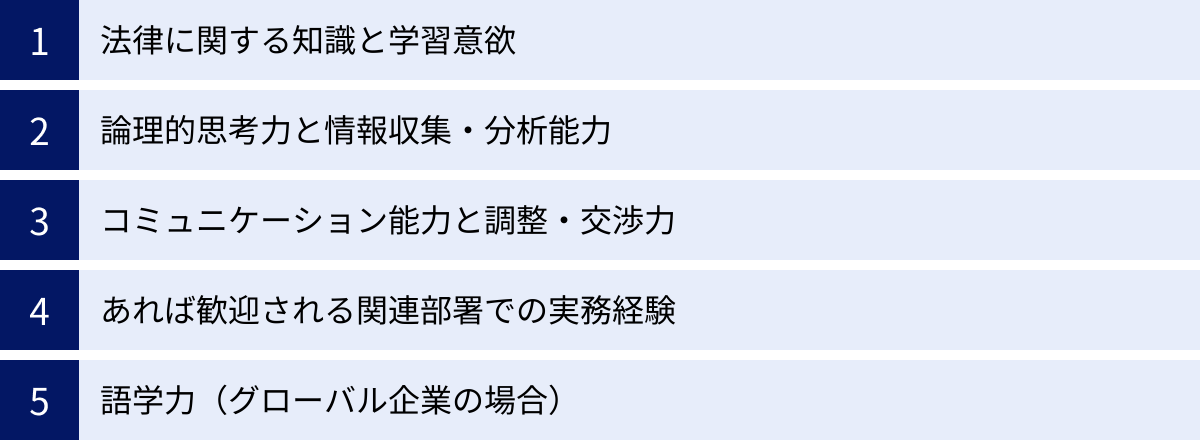

未経験からの法務転職で求められるスキル

未経験から法務への転職を成功させるためには、法務という職務の特性を理解し、そこで求められるスキルを身につけ、効果的にアピールする必要があります。法律知識はもちろんのこと、思考力やコミュニケーション能力といったポータブルスキルも同様に重要です。ここでは、未経験からの法務転職で特に重視される5つのスキルについて解説します。

法律に関する知識と学習意欲

法務の仕事は法律を土台として成り立っているため、法律に関する知識は不可欠です。もちろん、未経験者に最初から完璧な法律知識が求められるわけではありません。しかし、「法務としてキャリアを築きたい」という本気度を示す上で、自主的に法律を学ぶ姿勢は何よりも重要視されます。

- なぜ重要か:

- 基礎体力となる: 契約書レビューや法律相談への対応など、あらゆる業務の根幹には法律知識があります。民法、会社法、労働法といった基本的な法律の理解は、業務を遂行する上での「基礎体力」となります。

- 意欲の証明になる: 選考の場で「法務に興味があります」と口で言うのは簡単です。しかし、実際に資格の勉強をしている、関連書籍を読んでいるといった具体的な行動が伴っていれば、その言葉には説得力が生まれます。企業側も、入社後のキャッチアップが早いだろうと期待できます。

- アピール方法:

- 関連資格の取得・学習: 最も効果的なアピールは、「ビジネス実務法務検定試験®」などの資格取得です。特に2級以上を取得していると、実務レベルの基礎知識があることの客観的な証明になります。たとえ勉強中であっても、その事実を伝えることで学習意欲の高さを示せます。

- 具体的な学習内容を語る: 面接で「どのような勉強をしていますか?」と聞かれた際に、「民法の契約に関する部分を重点的に学んでいます」「最近の個人情報保護法改正のポイントについて、専門書を読んで理解を深めました」など、具体的に語れるように準備しておきましょう。自分の言葉で語れる知識は、単なる資格取得よりも高く評価されることがあります。

- 継続的な学習姿勢を示す: 法律は常に改正され、新しい判例も次々と出てきます。一度学んで終わりではなく、入社後も継続的に学び続ける意欲があることを伝えることが大切です。

論理的思考力と情報収集・分析能力

法務の仕事は、複雑な事象を正確に理解し、筋道を立てて考える論理的思考力が不可欠です。また、正確な判断を下すためには、膨大な情報の中から必要なものを効率的に収集し、分析する能力も求められます。

- なぜ重要か:

- 法的リスクの発見: 契約書に潜むリスクや、新規事業の法的問題点を発見するためには、条文や事実関係を論理的に読み解き、矛盾や欠陥を見つけ出す力が必要です。

- 説得力のある説明: 法的な見解を事業部門や経営層に説明する際、なぜそのような結論に至ったのかを、根拠(法律、判例、事実)を示しながら論理的に説明できなければ、相手を納得させることはできません。

- 効率的なリサーチ: 法務が扱う問題は多岐にわたり、未知の分野に直面することも少なくありません。その際に、法令データベース、判例検索システム、専門書籍、官公庁のウェブサイトなどを駆使して、迅速かつ正確に必要な情報を収集・分析する能力が業務の効率を左右します。

- アピール方法:

- 過去の経験を構造化して話す: これまでの仕事で、課題解決に取り組んだ経験を話す際に、「①現状分析(問題点の特定)→②原因分析(なぜそうなっているのか)→③解決策の立案・実行→④結果」といったフレームワークに沿って話すことで、論理的思考力をアピールできます。

- 具体的なエピソードを準備する: 例えば、「営業として、顧客の複雑な要望を整理し、技術部門が実現可能な要件に落とし込み、双方にメリットのある提案をまとめた経験」や、「マーケティング担当として、様々なデータを分析し、そこからインサイトを抽出して次の施策に繋げた経験」などは、情報収集・分析能力を示す良い具体例になります。重要なのは、そのプロセスにおいて、どのように情報を集め、どのように考え、結論を導き出したかを具体的に説明することです。

コミュニケーション能力と調整・交渉力

法務は、一日中六法全書と向き合っている仕事ではありません。むしろ、社内外の様々な人と関わる機会が非常に多い職種です。そのため、円滑な人間関係を築くコミュニケーション能力と、利害が対立する場面で落としどころを見つける調整・交渉力が極めて重要になります。

- なぜ重要か:

- ヒアリング能力: 事業部門からの相談を受ける際、相手が本当に困っていること、実現したいことの本質を正確にヒアリングする能力が必要です。表面的な言葉だけでなく、その背景にある意図を汲み取ることが、適切な法的アドバイスの第一歩です。

- 分かりやすく伝える能力: 難解な法律用語や法的なリスクを、法律の専門家ではない事業部門の担当者や経営層にも理解できるように、平易な言葉でかみ砕いて説明する能力が求められます。

- 調整・交渉力: 法務の判断は、時に事業部門の希望と対立することがあります。その際に、一方的に「NO」と言うだけでなく、リスクを説明した上で代替案を提示したり、相手の意見も尊重しつつ、会社全体として最適な着地点を探ったりする調整力が不可欠です。契約交渉の場面では、自社の利益を守りつつ、相手方との良好な関係を維持するバランス感覚も求められます。

- アピール方法:

- 多様なステークホルダーとの折衝経験を語る: 「顧客、上司、他部署、協力会社など、立場の異なる複数の関係者の意見を調整し、プロジェクトを成功に導いた経験」は、調整・交渉力を示す強力なエピソードになります。その際、自分がどのような役割を果たし、どのように合意形成に貢献したかを具体的に述べることがポイントです。

- クレーム対応の経験: 顧客からの厳しいクレームに対して、相手の感情に配慮しつつも、冷静に事実確認を行い、誠実に対応して解決に導いた経験なども、高いコミュニケーション能力のアピールに繋がります。

あれば歓迎される関連部署での実務経験

前述の「30代:関連業務の経験が重要になる」でも触れた通り、法務と親和性の高い部署での実務経験は、未経験からの転職において大きなアドバンテージとなります。

- なぜ重要か:

- ビジネスへの理解: 営業や企画などの部署を経験していると、現場のビジネスがどのように動いているかを肌で理解しています。この「ビジネス感覚」があることで、法的な観点だけでなく、事業の成長に貢献するという視点を持った法務担当者になれると期待されます。

- スムーズな連携: 例えば、元営業担当の法務であれば、営業部門の担当者と同じ目線で話ができ、スムーズな連携が期待できます。元経理担当であれば、財務諸表から会社の状況を読み解き、法的なリスクを予見することも可能です。

- アピール方法:

- 「経験」と「法務の仕事」を結びつける: 職務経歴書や面接では、単に「営業をやっていました」と述べるのではなく、「営業として毎月数十件の契約書に目を通し、リスクを感じる条項については上長や法務部に確認する習慣がありました。この経験を通じて、契約の重要性を痛感し、より専門的に関わりたいと考えるようになりました」というように、自分の経験がなぜ法務を志すきっかけになり、どのように活かせるのかを具体的に語ることが重要です。

語学力(グローバル企業の場合)

企業のグローバル化に伴い、語学力、特に英語力を持つ法務人材の需要は非常に高まっています。外資系企業や海外展開を積極的に行っている日系企業を目指すのであれば、語学力は必須のスキルと言えるでしょう。

- なぜ重要か:

- 英文契約書のレビュー・作成: 海外の企業と取引する際には、契約書は基本的に英語で作成されます。英文契約書を正確に読み解き、ドラフトを作成・修正する能力が求められます。

- 海外拠点との連携: 海外の子会社や支社の法務担当者、現地の弁護士(ローヤー)と、メールや電話会議でコミュニケーションを取る必要があります。

- 海外の法規制リサーチ: 事業を展開する国の法規制について、英語で書かれた情報をリサーチし、理解する能力も不可欠です。

- アピール方法:

- 客観的なスコアを示す: TOEIC® L&R TESTのスコアは、英語力を示す分かりやすい指標です。一般的に、法務職で英語力をアピールするには、最低でも800点以上、できれば900点以上が望ましいとされています。

- 実務での使用経験を語る: スコアだけでなく、「海外の取引先と英語でメールのやり取りや電話会議をしていた」「英文の仕様書やマニュアルを読んでいた」といった実務での使用経験を具体的に話せると、より実践的な語学力があることを示せます。

これらのスキルは、一朝一夕で身につくものではありません。日々の業務や自己学習を通じて意識的に高めていくことが、法務への扉を開く鍵となります。

未経験からの法務転職に有利になる資格

未経験者が法務への転職を目指す際、客観的にスキルや意欲を示す上で「資格」は非常に強力な武器となります。資格を取得することで、法律知識の基礎があること、そして何より法務という仕事に対する本気度をアピールできます。ここでは、未経験からの法務転職において特に有利に働く資格を5つ紹介します。

弁護士・司法書士

言わずもがな、法律系資格の最高峰である弁護士、そして登記や法務書類作成の専門家である司法書士の資格は、法務への転職において絶大な効力を発揮します。

- 弁護士:

- 概要: 法律に関する専門家として、訴訟代理、法律相談、契約書作成など幅広い業務を行う国家資格です。

- 有利な点: 弁護士資格があれば、実務未経験であっても「インハウスローヤー(企業内弁護士)」として採用される可能性が非常に高くなります。 訴訟対応やM&Aといった高度な専門性が求められる業務においても、即戦力として期待されます。給与水準も他の法務担当者より高く設定されるのが一般的です。

- 注意点: 司法試験は最難関の国家試験の一つであり、合格には長期間の集中的な学習が必要です。働きながらの合格は容易ではなく、法科大学院に通うか、予備試験ルートを目指すのが一般的です。

- 司法書士:

- 概要: 不動産登記や商業登記の専門家ですが、簡易裁判所における訴訟代理権も持ち、契約書作成や企業法務に関する相談業務も行います。

- 有利な点: 特に商業登記(会社の設立、役員変更など)に関する深い知識は、機関法務・組織法務の分野で高く評価されます。不動産会社や金融機関など、登記業務が頻繁に発生する企業の法務部では重宝されるでしょう。

- 注意点: 弁護士同様、合格率が非常に低い難関資格であり、取得には相応の覚悟と努力が必要です。

これらの資格は転職市場での価値が非常に高いですが、取得のハードルも極めて高いことを理解しておく必要があります。

行政書士

行政書士は、「街の法律家」とも呼ばれ、官公庁に提出する書類の作成や、権利義務に関する書類作成を主な業務とする国家資格です。

- 概要: 建設業許可、飲食店営業許可といった許認可申請の書類作成代理が代表的な業務です。試験では、憲法、行政法、民法、商法、基礎法学など、幅広い法律知識が問われます。

- 有利な点:

- 許認可業務への貢献: 新規事業を始める際に許認可が必要な業種(建設、運送、飲食、人材派遣など)の企業では、行政書士の知識が直接的に役立ちます。

- 契約書作成能力のアピール: 行政書士試験の学習を通じて、法務の基本となる民法や商法(会社法)の基礎知識を体系的に身につけていることを証明できます。

- 法務への強い関心を示す指標: 難関資格である行政書士を取得していることは、法律分野への強い関心と学習能力の高さを示す強力なアピール材料となります。

- 注意点: 行政書士の独占業務である許認可申請は、企業の法務部が直接行うケースはそれほど多くありません。そのため、資格そのものが直接的な武器になるというよりは、法律知識と学習意欲の証明としての側面が強いと言えるでしょう。

ビジネス実務法務検定試験®

未経験者が法務への転職を目指す上で、最も現実的かつ効果的な資格が「ビジネス実務法務検定試験®」です。東京商工会議所が主催するこの検定は、その名の通り、ビジネスの現場で必要とされる実務的な法律知識を問うものです。

| 級 | レベルと対象者 | 転職市場での評価 |

|---|---|---|

| 3級 | ビジネスパーソンとして最低限知っておくべき法律知識。社会人全般、学生が対象。 | 法務への意欲を示す第一歩。履歴書に書けるが、アピールとしてはやや弱い。 |

| 2級 | 企業活動の実務経験があり、弁護士などの専門家への相談もできるレベル。法務・総務部門の担当者レベル。 | 未経験者が法務を目指す上での「パスポート」的な資格。 取得していれば、基礎知識と意欲を高く評価される。 |

| 1級 | 業務上必要な法律知識をビジネスレベルでマスターし、的確な判断・対応ができるレベル。法務部門の責任者レベル。 | 非常に高い評価を得られる。取得者は少なく、経験者との差別化も図れる。 |

- 有利な点:

- 実務直結の知識: 会社法、民法、独占禁止法、個人情報保護法など、企業法務で頻出の法律が網羅されており、学んだ知識が直接業務に活かせます。

- 客観的な評価指標: 特に2級以上を取得していると、企業側は「この応募者は法務の基礎知識を一通り持っている」と判断でき、採用の安心材料になります。

- 学習のしやすさ: 弁護士や司法書士に比べて難易度は低く、市販のテキストや通信講座も充実しているため、働きながらでも計画的に学習を進められます。

未経験から法務を目指すのであれば、まずはビジネス実務法務検定試験®2級の取得を目標に学習を始めるのが最も王道かつ効果的な戦略です。

参照:東京商工会議所検定サイト「ビジネス実務法務検定試験®」

個人情報保護士認定試験

現代のビジネスにおいて、個人情報の適切な取り扱いは企業の信頼を左右する重要な課題です。この分野の専門知識を証明するのが個人情報保護士認定試験です。

- 概要: 一般財団法人全日本情報学習振興協会が主催する民間資格。個人情報保護法に関する知識はもちろん、情報セキュリティに関する技術的な知識まで、総合的なマネジメント能力が問われます。

- 有利な点:

- 高まる需要: 個人情報保護法の改正が頻繁に行われ、企業の責務は年々重くなっています。個人情報保護に関する専門知識を持つ人材は、業界を問わずあらゆる企業で求められています。

- 専門性のアピール: 特に、IT企業、金融機関、人材サービス、ECサイト運営企業など、大量の個人情報を取り扱う企業の法務・コンプライアンス部門を目指す際には、非常に強力なアピールになります。

- 他者との差別化: 法務の基礎知識に加えて、個人情報保護という特定の専門分野で強みを持つことは、他の応募者との差別化に繋がります。

ビジネスコンプライアンス検定

コンプライアンスの重要性が叫ばれる中、その知識と実践能力を証明する資格として注目されています。

- 概要: サーティファイコンプライアンス検定委員会が主催する民間資格。企業のコンプライアンス経営に必須の法律知識や価値規範を、業務の視点から体系的に測ります。初級と上級(コンプライアンス・オフィサー)があります。

- 有利な点:

- コンプライアンス担当としての素養: この資格は、法務の中でも特にコンプライアンス・内部統制の分野に強い関心と知識があることを示します。内部通報制度の運用や社内研修の企画・実施といった業務への適性をアピールできます。

- リスク管理能力の証明: 企業が直面する様々なリスク(不正会計、情報漏洩、ハラスメントなど)を理解し、それを予防するための知識を持っていることの証明になります。 これは、予防法務を重視する企業にとって魅力的なスキルです。

これらの資格は、あくまで転職活動を有利に進めるためのツールの一つです。資格取得だけに満足せず、そこで得た知識をどのように実務で活かしていきたいかを、自分の言葉で語れるようにしておくことが何よりも重要です。

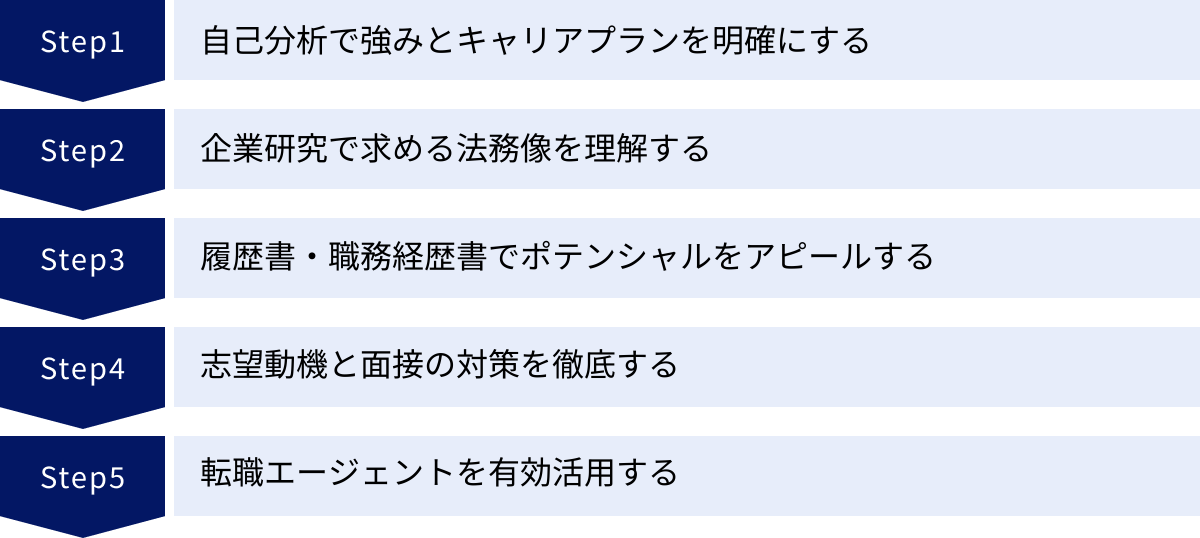

未経験から法務への転職を成功させる5つのステップ

未経験から法務への転職は、思いつきで行動して成功するほど甘くはありません。自身の強みを理解し、企業のニーズを把握した上で、戦略的にアピールしていく必要があります。ここでは、転職活動を具体的な5つのステップに分解し、成功確率を高めるためのポイントを解説します。

① 自己分析で強みとキャリアプランを明確にする

転職活動の第一歩は、自分自身を深く理解することから始まります。なぜ自分は法務になりたいのか、自分のどんな経験やスキルが法務で活かせるのかを明確にしなければ、説得力のあるアピールはできません。

- 「なぜ法務なのか?」を深掘りする:

- 「安定してそう」「かっこいい」といった漠然とした理由ではなく、「なぜ数ある職種の中で法務を選んだのか」を自分の言葉で語れるようにしましょう。

- きっかけとなった具体的なエピソード(例:前職で契約トラブルに直面し、法務の重要性を痛感した。コンプライアンス研修を受けて、企業を守る仕事に魅力を感じた)を思い出し、言語化します。

- 法務の仕事の「やりがい」と「厳しさ」の両方を理解した上で、それでも挑戦したいという覚悟を示すことが重要です。

- これまでのキャリアを棚卸しする:

- 職務経歴を時系列で書き出し、それぞれの業務内容、役割、実績を詳細に振り返ります。

- その中で、法務の仕事と少しでも関連する要素を徹底的に洗い出します。 例えば、「契約書の確認」「規程の作成・運用」「顧客との交渉」「トラブル対応」「情報管理」など、どんな些細なことでも構いません。

- 「未経験からの法務転職で求められるスキル」で挙げたような、論理的思考力、コミュニケーション能力、情報収集・分析能力などが発揮された具体的なエピソードを抽出しておきます。

- キャリアプランを描く:

- 「まずは法務担当者として契約法務の基礎を固め、将来的にはM&Aなどの戦略法務に携わりたい」「特定の業界(例:IT、医療)の専門知識を活かし、その分野に特化した法務のプロフェッショナルになりたい」など、転職後のキャリアイメージを具体的に描きます。明確なキャリアプランは、学習意欲の高さと長期的な貢献意欲の表れとして、企業に好印象を与えます。

この自己分析を通じて、「自分の強み」と「なりたい法務像」が明確になることで、次のステップである企業研究や書類作成の軸が定まります。

② 企業研究で求める法務像を理解する

自己分析で軸が定まったら、次に行うべきは徹底的な企業研究です。すべての企業が同じ法務担当者を求めているわけではありません。企業の規模、業種、成長フェーズによって、法務部門の役割や求められるスキルは大きく異なります。

- 企業規模による違いを理解する:

- 大手企業: 法務部門の規模が大きく、業務が細分化されていることが多いです。契約法務、コンプライアンス、紛争対応など、特定分野の担当として配属される可能性があります。教育体制が整っている反面、幅広い業務を経験するまでには時間がかかることもあります。

- 中小・ベンチャー企業: 「一人法務」や少人数の部署であることが多く、契約からコンプライアンス、機関法務まで、幅広い業務を一人でこなす必要があります。裁量が大きく、経営層との距離も近いですが、教育体制は整っていないことが多く、自走する力が求められます。

- 業種による違いを理解する:

- メーカー: 製造物責任(PL)法、下請法、知的財産権(特許など)に関する知識が重要になります。

- IT・Webサービス: 個人情報保護法、特定商取引法、プロバイダ責任制限法、利用規約の作成などが中心業務となります。

- 金融機関: 金融商品取引法、銀行法、保険業法など、極めて専門的で複雑な業法への対応が求められます。

- 不動産業: 宅地建物取引業法、借地借家法など、不動産特有の法律知識が不可欠です。

- 企業の「今」を調べる:

- 企業の公式ウェブサイト、IR情報(投資家向け情報)、中期経営計画、プレスリリースなどを読み込み、その企業が今どのような事業に力を入れ、どこへ向かおうとしているのかを把握します。

- 例えば、海外展開を加速している企業であれば国際法務に強い人材、新規事業を次々と立ち上げている企業であればビジネスのスキーム構築をサポートできる人材を求めている可能性が高いと推測できます。

企業研究を通じて、その企業が抱える法的課題や求める法務像を具体的にイメージし、自分の強みやキャリアプランがその企業のニーズとどのように合致するのかを考えます。

③ 履歴書・職務経歴書でポテンシャルをアピールする

書類選考は、未経験者にとって最初の、そして最大の関門です。ここで採用担当者に「会ってみたい」と思わせなければ、面接の機会すら得られません。実務経験がない分、ポテンシャルと意欲をいかに効果的に伝えるかが鍵となります。

- 履歴書のポイント:

- 資格欄: 取得済みの「ビジネス実務法務検定試験®」などの資格は必ず記載します。勉強中の資格があれば、「〇〇取得に向けて勉強中」と自己PR欄や備考欄に書くことで、意欲をアピールできます。

- 志望動機欄: 後述するポイントを踏まえ、熱意と論理性を両立させた内容を簡潔にまとめます。

- 職務経歴書のポイント:

- 職務要約: これまでのキャリアの概要と、法務で活かせる強み、そして法務への転職にかける意欲を3~5行程度で簡潔にまとめ、最初に提示します。採用担当者はまずここを読んで、続きを読むかどうかを判断します。

- 職務経歴: 各業務内容を単に羅列するのではなく、自己分析で洗い出した「法務に関連する要素」を意識的に盛り込みます。「〇〇のプロジェクトで、協力会社との業務委託契約書の内容確認を担当」のように、具体的なアクションを記述します。

- 活かせる経験・知識・スキル: ここで、論理的思考力、コミュニケーション能力、PCスキルなどを具体的にアピールします。「課題解決の経験」や「折衝・調整経験」について、具体的なエピソードを交えて記述すると効果的です。

- 自己PR: 職務経歴全体を総括し、「なぜ法務なのか」「なぜこの会社なのか」「入社後どのように貢献できるのか」という3点を、自己分析と企業研究の結果を結びつけて、熱意を込めて記述します。 未経験であることを正直に認めた上で、それを補って余りある学習意欲やポータブルスキルがあることを強調しましょう。

④ 志望動機と面接の対策を徹底する

書類選考を突破したら、次はいよいよ面接です。ここでは、書類に書いた内容を自分の言葉で、より深く、説得力を持って伝える必要があります。特に「志望動機」は、合否を分ける最も重要な質問の一つです。

志望動機の書き方のポイント

優れた志望動機は、「①なぜ法務なのか(Why Legal?)」「②なぜこの業界・会社なのか(Why This Company?)」「③入社後どのように貢献できるのか(How can I contribute?)」の3つの要素で構成されています。

- Why Legal?(なぜ法務か): 自己分析で深掘りした、法務を志したきっかけや魅力を感じた点を述べます。「前職で〇〇という経験をし、事業活動を支える法務の仕事の重要性を痛感しました」のように、自身の原体験と結びつけると説得力が増します。

- Why This Company?(なぜこの会社か): 企業研究で得た情報をもとに、その会社でなければならない理由を述べます。「貴社の〇〇という事業領域に将来性を感じており、その成長を法的な側面から支えたい」「貴社の〇〇という経営理念に共感し、コンプライアンスを重視する姿勢の中で働きたい」など、具体的な魅力を挙げます。ここが曖昧だと、「他の会社でも良いのでは?」と思われてしまいます。

- How can I contribute?(どう貢献できるか): 自分の強み(前職の経験、学習中の法律知識、ポータブルスキルなど)を、その会社の事業や求める法務像と結びつけ、どのように貢献できるかを具体的に提示します。「前職で培った〇〇の業界知識と、現在学習中のビジネス実務法務の知識を掛け合わせ、貴社の新規事業におけるリスクチェックに貢献できると考えています」といった形です。

自己PRでアピールすべきこと

自己PRは、志望動機を補強し、自分という人材の魅力を多角的に伝えるチャンスです。職務経歴書に書いた「活かせる経験・知識・スキル」の中から、特にアピールしたいものを1~2点に絞り、具体的なエピソードを交えて話します。

- STARメソッドの活用: 「Situation(状況)」「Task(課題)」「Action(行動)」「Result(結果)」のフレームワークで話すと、分かりやすく論理的に伝えられます。

- アピールする強みの例:

- 学習意欲・キャッチアップ能力: 「未経験の分野でも、書籍やセミナーを通じて自律的に学習し、短期間で成果を出した経験」

- 粘り強さ・ストレス耐性: 「困難な交渉やクレーム対応において、諦めずに粘り強く対応し、最終的に解決に導いた経験」

- 主体性・課題解決能力: 「既存の業務フローの問題点を発見し、自ら改善案を提案・実行して、効率化を実現した経験」

面接でよく聞かれる質問への準備

未経験者の面接では、意欲やポテンシャル、人柄を測るための質問が多くされます。事前準備を万全にしておきましょう。

- 「法務の仕事は地味で細かい作業も多いですが、大丈夫ですか?」: 仕事の厳しさも理解していることを示すチャンスです。「はい、承知しております。前職の〇〇という業務で、正確性が求められる細かいデータチェックを粘り強く行ってきた経験があり、地道な作業も得意としております」など、自身の経験と結びつけて回答します。

- 「入社後、どのように法律知識を学んでいきたいですか?」: 具体的な学習計画を語ることで、高い意欲を示します。「まずはビジネス実務法務検定1級の取得を目指します。並行して、貴社の事業に関連の深い〇〇法について、専門書や判例を通じて理解を深めていきたいです」など。

- 「何か質問はありますか?」(逆質問): 企業への関心度を示す絶好の機会です。「入社までに特に勉強しておくべき法律分野はありますか」「未経験で入社された方は、どのように業務をキャッチアップされていますか」 といった、意欲が伝わる質問を用意しておきましょう。調べれば分かるような質問(例:御社の事業内容は?)は避けましょう。

⑤ 転職エージェントを有効活用する

未経験からの転職活動は、情報収集や自己分析、企業とのやり取りなど、一人で進めるには不安や困難が伴います。そこで、転職エージェントを有効活用することをおすすめします。

- 転職エージェントを利用するメリット:

- 非公開求人の紹介: Webサイトなどには掲載されていない、優良企業の非公開求人を紹介してもらえる可能性があります。特に法務のような専門職は、非公開で募集されるケースも少なくありません。

- 専門的なアドバイス: 法務の転職市場に精通したキャリアアドバイザーから、職務経歴書の添削や面接対策など、専門的な視点でのアドバイスを受けられます。

- 企業との橋渡し: 応募企業に対して、書類だけでは伝わらないあなたの強みや意欲を推薦してくれたり、面接日程の調整や年収交渉などを代行してくれたりします。

- 客観的な視点: 自分では気づかなかった強みや、キャリアの可能性を客観的な視点から指摘してくれることもあります。

特に、法務や管理部門に特化した転職エージェントは、業界の深い知識と豊富な実績を持っているため、未経験からの転職を目指す際には心強いパートナーとなります。 複数のエージェントに登録し、自分と相性の良いアドバイザーを見つけると良いでしょう。

転職前に知っておきたい注意点

法務への転職は魅力的なキャリアパスですが、理想と現実のギャップに後悔しないためにも、事前に知っておくべき注意点があります。特に「企業規模による業務範囲の違い」と「継続的な学習の必要性」は、入社後の働き方やキャリア形成に大きく影響する重要なポイントです。

企業規模によって業務範囲が異なる

法務と一括りに言っても、所属する企業の規模によって、その業務内容は大きく異なります。この違いを理解せずに転職してしまうと、「思っていた仕事と違った」というミスマッチが生じる可能性があります。

| 項目 | 大手企業 | 中小・ベンチャー企業 |

|---|---|---|

| 組織体制 | 法務部として独立。数十人規模のことも。 | 「一人法務」または総務部などが兼任。 |

| 業務範囲 | 分業制・専門特化型。 契約、M&A、コンプライアンスなど担当が分かれている。 | 広範囲・ゼネラリスト型。 契約から株主総会、労務問題まで幅広く担当。 |

| 扱う業務の例 | ・大規模なM&A、国際的な取引契約 ・専門性の高い訴訟対応 ・グローバルなコンプライアンス体制構築 |

・日常的な契約書のレビュー・管理 ・取締役会、株主総会の運営実務 ・社内規程の整備 ・法務部門の立ち上げ |

| メリット | ・専門性を深く追求できる ・教育体制やOJTが充実している ・大規模でダイナミックな案件に関われる |

・幅広い業務経験を短期間で積める ・裁量が大きく、経営層と直接仕事ができる ・組織作りに関与できる |

| デメリット | ・業務範囲が限定的になりやすい ・若手のうちは裁量が小さい傾向 ・意思決定のスピードが遅い場合がある |

・教育体制が不十分なことが多い ・相談相手がおらず、孤独を感じやすい ・常にリソース不足で多忙になりがち |

未経験からの転職の場合、どちらの環境が自分に合っているかを慎重に考える必要があります。

- 大手企業が向いている人:

- 特定の法分野(例:知的財産、国際法務)を深く極めたいと考えている人

- 手厚い教育を受けながら、着実にステップアップしていきたい人

- 安定した環境で、大規模な案件に携わりたい人

- 中小・ベンチャー企業が向いている人:

- まずは法務業務全般を幅広く経験して、自分の適性を見極めたい人

- 裁量の大きい環境で、自ら考えて行動するのが好きな人

- 事業の成長や組織作りに、法務としてゼロから関わっていきたい人

自分が将来どのような法務パーソンになりたいのか、どのような働き方を望むのかを自己分析し、それに合った規模の企業を選ぶことが、転職後の満足度を高める上で非常に重要です。

常に法律の改正などを学び続ける姿勢が必須

法務の仕事は、一度知識を身につければ終わり、というものでは決してありません。むしろ、法務担当者になった瞬間から、終わりなき学習の道が始まります。

- 法改正への対応: 法律は、社会情勢の変化に合わせて常に改正されます。近年でも、民法(債権法)、個人情報保護法、公益通報者保護法など、企業実務に大きな影響を与える法改正が相次いでいます。これらの改正内容をいち早くキャッチアップし、自社の契約書や社内規程、業務フローにどのような影響があるかを分析し、対応策を講じるのは法務の重要な責務です。

- 新しいビジネスと法規制: AI、ブロックチェーン、メタバースといった新しいテクノロジーを活用したビジネスが次々と生まれていますが、これらに対する法規制はまだ整備途上です。このような前例のない分野において、既存の法律をどう解釈・適用すべきか、どのような法的リスクが想定されるかを検討するのも、現代の法務に求められる役割です。

- 判例の動向: 同じ法律でも、裁判所の判例によってその解釈が変わることがあります。重要な判例の動向を常にウォッチし、自社のリスク管理に活かしていく必要があります。

- 業界の動向: 自社が属する業界の最新動向や、競合他社の動きにもアンテナを張っておく必要があります。業界特有の自主規制やガイドラインの変更なども、コンプライアンス上、見逃すことはできません。

これらの情報をインプットし続けるためには、日々の自主的な学習が不可欠です。

- 具体的な学習方法:

- 官公庁(法務省、経済産業省、個人情報保護委員会など)のウェブサイトを定期的にチェックする

- 法律専門誌(『NBL』『ビジネス法務』など)や法曹界のニュースサイトを購読する

- 弁護士事務所や業界団体が主催するセミナー・ウェビナーに参加する

- 法務担当者のコミュニティに参加し、情報交換を行う

このような継続的な学習は、時に負担に感じることもあるかもしれません。しかし、知的好奇心を持ち、新しい知識を学ぶことを楽しめる姿勢こそが、法務として長く活躍し続けるための最も重要な資質と言えるでしょう。転職活動の面接でも、この「学び続ける姿勢」をアピールすることが、入社後の成長ポテンシャルを示す上で効果的です。

法務のキャリアパス

法務への転職はゴールではなく、新たなキャリアのスタートです。企業法務の経験を積んだ先には、多様なキャリアパスが広がっています。企業内で専門性を高めていく道もあれば、その経験を活かして企業の外へ活躍の場を求める道もあります。ここでは、法務の代表的なキャリアパスを紹介します。

企業内でのキャリアアップ

多くの法務担当者は、まず所属する企業内でキャリアを積んでいくことになります。企業内でのキャリアパスは、大きく分けて「スペシャリスト」「管理職」、そして「他部門への異動」の3つの方向性が考えられます。

法務のスペシャリスト

一つの道を究める「スペシャリスト」としてのキャリアです。法務業務全般を経験した後、特定の分野で高度な専門性を磨いていきます。

- どのような道か:

- M&A・組織再編: 企業の成長戦略の核となるM&A案件を法務面からリードする専門家。デューデリジェンスから契約交渉、クロージングまでの一連のプロセスに精通します。

- 国際法務: 海外企業との契約交渉、海外子会社のガバナンス、各国の法規制対応など、グローバルな事業展開を支える専門家。高い語学力と異文化理解力が求められます。

- 知的財産(IP)法務: 特許、商標、著作権などの知的財産権の取得・管理・活用戦略を担い、企業の競争優位性を守る専門家。技術への理解も必要とされます。

- 金融法務: 金融商品取引法などの複雑な業法に精通し、資金調達や金融商品の開発などを法務面からサポートする専門家。

- キャリアの魅力:

- 高い市場価値: 特定分野で他の追随を許さない専門性を築くことで、代替の利かない人材となり、転職市場においても非常に高い価値を持つことができます。

- 専門性の追求: 自身の興味や適性がある分野を深く掘り下げていくため、知的好奇心を満たしながら仕事に取り組めます。

管理職(法務部長・CLO)

プレイングマネージャーから始まり、最終的には法務部門のトップである法務部長やCLO(Chief Legal Officer:最高法務責任者)を目指すキャリアパスです。

- どのような道か:

- 法務部門全体の業務を統括し、メンバーの育成やマネジメントを行います。

- 経営会議などに参加し、経営陣の一員として、法務・コンプライアンスの観点から経営判断に直接関与します。

- 会社の法務戦略全体を立案し、実行する責任を負います。

- キャリアの魅力:

- 経営へのインパクト: 会社の意思決定に深く関与し、事業全体に大きな影響を与えることができます。

- 組織を動かすやりがい: 自身のビジョンに基づき、法務部門という組織を動かし、育てていく達成感を味わえます。

- 高い処遇: 経営幹部として、相応の高い報酬が期待できます。CLOは、欧米企業ではCEOに次ぐ重要なポジションと見なされています。

他の管理部門への異動

法務で培ったリスク管理能力や論理的思考力、各部署との調整能力は、他の管理部門でも高く評価されます。

- どのような道か:

- 内部監査部門: 業務の適法性や効率性を独立した立場から評価・監査する部門。法務で培ったコンプライアンスの知識が直接活かせます。

- リスクマネジメント部門: 法務リスクだけでなく、財務リスク、事業リスク、災害リスクなど、全社的なリスクを統合的に管理する部門。

- 経営企画部門: 法務の視点を持ちながら、中期経営計画の策定や新規事業の立案など、より事業戦略に近い立場で活躍します。

- キャリアの魅力:

- キャリアの幅が広がる: 法務という専門性に加え、監査や経営企画といった新たな知見を得ることで、より多角的な視点を持つビジネスパーソンへと成長できます。

- 将来の経営幹部候補: 管理部門を横断的に経験することは、将来的にCFO(最高財務責任者)やCOO(最高執行責任者)といった経営トップを目指す上での貴重な経験となります。

企業外へのキャリアチェンジ

企業法務での経験は、企業の外でも高く評価されます。より専門性を高めるため、あるいは独立を目指して、新たな環境に挑戦するキャリアパスです。

弁護士法人・法律事務所への転職

企業内で法務経験を積んだ後、法律事務所に転職するキャリアパスです。「インハウスからローファームへ」という流れは、以前に比べて一般的になっています。

- どのような道か:

- 企業法務系法律事務所: 企業で培ったビジネス感覚や特定の業界知識を活かし、クライアント企業に対してより実践的なアドバイスを提供します。特に、M&AやIT、金融といった専門分野を持つ法律事務所では、事業会社出身の弁護士(資格取得後)や法務経験者は非常に重宝されます。

- 役割: 企業の法務部員と同じ目線で課題を理解し、外部の専門家としてソリューションを提供できる「頼れるパートナー」としての役割が期待されます。

- キャリアの魅力:

- 多様な案件への挑戦: 一つの会社に留まるのではなく、様々な業種・規模のクライアントの多様な案件に携わることができ、経験の幅が広がります。

- 専門性のさらなる深化: トップレベルの弁護士たちと働く中で、自身の法的スキルをさらに高いレベルへと引き上げることができます。

独立・起業

企業法務や法律事務所で十分な経験と実績、人脈を築いた後、独立・起業する道もあります。

- どのような道か:

- 法務コンサルタント: 特に法務部門を設置する体力のない中小・ベンチャー企業向けに、契約書レビュー、社内規程整備、コンプライアンス体制構築などの法務サービスを業務委託で提供します。

- リーガルテック企業の起業: 法務(Legal)と技術(Technology)を組み合わせた「リーガルテック」分野で、契約管理システムやAI契約書レビューサービスなどを開発・提供するベンチャーを立ち上げる道もあります。

- キャリアの魅力:

- 自由な働き方: 組織に縛られず、自分の裁量で仕事を進めることができます。働く時間や場所、受ける仕事も自分で決められます。

- 成果が直接収入に: 自分の努力や成果が、直接的に収入に反映されるため、大きなやりがいを感じられます。

このように、法務のキャリアは多岐にわたります。まずは企業法務の担当者として一歩を踏み出し、経験を積む中で、自分がどの道に進みたいのかをじっくりと考えていくと良いでしょう。

法務への転職に強いおすすめ転職エージェント3選

未経験から法務への転職を成功させるには、専門知識を持つプロフェッショナルのサポートが非常に有効です。特に、法務や管理部門に特化した転職エージェントは、豊富な求人情報と専門的なノウハウで、あなたの転職活動を力強く後押ししてくれます。ここでは、法務への転職に強みを持つ代表的な転職エージェントを3社紹介します。

各社のサービス内容や特徴は変更される可能性があるため、利用を検討する際は必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。

| エージェント名 | 主な特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| MS-Japan | 管理部門・士業に特化した最大手。圧倒的な求人数と実績。 | 初めて法務を目指す20代~30代。幅広い求人から自分に合う企業を見つけたい人。 |

| BEET-AGENT | 弁護士・法務人材に特化。質にこだわったマッチング。 | 専門性を活かしたい経験者。質の高い非公開求人や丁寧なサポートを求める人。 |

| NO-LIMIT | 法務・法律事務所領域に特化。キャリア相談に強み。 | キャリアプランが明確でない人。長期的な視点でキャリア相談をしたい人。 |

① MS-Japan

株式会社MS-Japanが運営する「MS-Japan」は、管理部門(経理・人事・法務・経営企画など)と士業(弁護士・公認会計士・税理士など)の領域に特化した転職エージェントとして、業界最大級の実績と求人数を誇ります。

- 特徴:

- 圧倒的な求人数: 長年の実績から、大手上場企業、外資系企業、優良ベンチャー企業まで、幅広い業界・規模の企業の法務求人を保有しています。未経験者歓迎の求人も多数見つかる可能性があります。

- 豊富な実績とノウハウ: 管理部門の転職に特化しているため、法務の仕事内容やキャリアパス、選考のポイントを熟知したキャリアアドバイザーが多数在籍しています。未経験者がつまずきやすいポイントを理解した上で、的確なアドバイスを提供してくれます。

- 全国をカバー: 東京、横浜、名古屋、大阪、福岡などに拠点を構え、全国の求人に対応。Uターン・Iターン転職にも強いのが魅力です。

- おすすめのポイント:

- 法務への転職を考え始めたばかりで、まずはどのような求人があるのか幅広く見てみたいという方に最適です。

- キャリアアドバイザーは、あなたの経歴の中から法務で活かせる強みを発見し、職務経歴書の作成をサポートしてくれます。

参照:株式会社MS-Japan 公式サイト

② BEET-AGENT

株式会社BEETが運営する「BEET-AGENT」は、弁護士・法務人材に特化した転職エージェントです。 量よりも質を重視し、求職者と企業の丁寧なマッチングに定評があります。

- 特徴:

- 法務領域への深い専門性: キャリアコンサルタントは法務・知財分野の転職市場を深く理解しており、専門性の高いキャリア相談が可能です。企業法務の具体的な業務内容や、業界ごとの法務の役割の違いなど、詳細な情報を提供してくれます。

- 質の高い非公開求人: 経営層に近いポジションや、専門性を活かせるニッチな求人など、独自のネットワークを活かした質の高い非公開求人を多数保有しています。

- 丁寧なサポート体制: 求職者一人ひとりのキャリアプランに寄り添い、時間をかけたカウンセリングを行ってくれるのが特徴です。目先の転職だけでなく、中長期的なキャリア形成を見据えたアドバイスが期待できます。

- おすすめのポイント:

- 法務経験者や、特定の業界・法分野での専門性を活かしたいと考えている方に特に向いています。

- 未経験者であっても、法務への強い意欲とポテンシャルがあれば、親身に相談に乗ってくれるでしょう。

参照:株式会社BEET 公式サイト

③ NO-LIMIT

株式会社NO-LIMITが運営する「NO-LIMIT」は、弁護士や法務人材など、法律業界に特化した転職エージェントです。 特に、キャリアプランの相談に強みを持っています。

- 特徴:

- 法務特化のキャリア相談: 法律業界の動向に精通したエージェントが、あなたの市場価値を客観的に分析し、最適なキャリアパスを提案してくれます。「法務になりたいが、どんなキャリアを歩めばいいかわからない」といった漠然とした悩みにも、親身に対応してくれます。

- 多様なキャリアの選択肢: 企業法務(インハウス)だけでなく、法律事務所(ローファーム)への転職支援も行っているため、幅広いキャリアの選択肢を提示してもらえます。

- 丁寧な選考対策: 応募企業の社風や求める人物像といった内部情報を提供してくれるほか、面接での受け答えについても具体的なアドバイスをもらえるため、安心して選考に臨めます。

- おすすめのポイント:

- まだキャリアプランが固まっていない方や、長期的な視点で自分のキャリアについてじっくり考えたい方におすすめです。

- エージェントとの対話を通じて、自分自身の強みや目指すべき方向性を明確にしたい方に適しています。

これらの転職エージェントは、それぞれに強みや特徴があります。一つに絞るのではなく、複数のエージェントに登録し、実際にキャリアアドバイザーと話した上で、最も信頼できる、自分に合ったパートナーを見つけることが転職成功への近道です。

参照:株式会社NO-LIMIT 公式サイト