教師という職業は、子どもたちの成長を支える尊い仕事である一方、その特殊な環境からキャリアチェンジを考える方も少なくありません。しかし、「教師からの転職は難しい」という声を耳にし、一歩を踏み出せずにいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、教師からの転職が難しいとされる理由とその背景、転職を考える主な動機、そして転職によって得られるメリット・デメリットを詳しく解説します。さらに、教師の経験の中で培われた、異業種でも高く評価されるスキルを具体的に紹介し、それらのスキルを活かせるおすすめの転職先12選を提案します。

転職を成功させるための具体的なポイントや活動の進め方、よくある質問にも丁寧に回答し、あなたの新しいキャリアへの挑戦を全面的にサポートします。

目次

教師からの転職が難しいとされる理由

教師からの転職は、他の職種からの転職とは異なる特有の難しさがあると言われています。その背景には、教師という仕事の性質や労働環境、そして民間企業側が抱く先入観が複雑に絡み合っています。ここでは、なぜ教師の転職が難しいとされるのか、その主な理由を3つの観点から深掘りしていきます。

転職活動の時間が確保しづらい

教師からの転職が困難である最大の物理的な障壁は、転職活動に必要な時間を捻出することの難しさです。教師の日常は、多くの人が想像する以上に多忙を極めます。

まず、正規の勤務時間内だけでも、授業、その準備、教材研究、採点、成績処理といった業務が山積しています。特に、授業準備は単に指導案を作成するだけでなく、生徒一人ひとりの理解度に合わせて教材を工夫したり、ICT機器を活用するための準備をしたりと、質の高い授業を提供するためには膨大な時間が必要です。

さらに、勤務時間外の業務も常態化しています。放課後は生徒の質問対応や補習、部活動の指導が待っています。特に運動部の顧問ともなれば、平日の放課後だけでなく、土日や祝日も練習や試合で一日が潰れてしまうことは珍しくありません。文化部の顧問であっても、コンクールや発表会前は同様に多忙になります。

これらに加えて、保護者からの相談やクレームへの対応、学校行事の企画・運営、各種会議や研修への参加、教育委員会への報告書作成など、挙げればきりがないほどの業務が存在します。これらの仕事が終わらず、深夜まで学校に残ったり、自宅に持ち帰って仕事をしたりする教師は非常に多いのが実情です。

このような状況では、転職活動の要となる「企業研究」「自己分析」「応募書類の作成」「面接対策」といった時間を確保することは極めて困難です。平日の夜は疲れ果てて何も手につかず、土日は部活動や溜まった仕事の処理で終わってしまう。多くの教師が転職を考えながらも、具体的な行動に移せないのは、この時間的な制約が大きな原因となっています。

夏休みなどの長期休暇も、部活動の指導や研修、補習などで意外と休みが取れないケースが多く、腰を据えて転職活動に取り組める期間とは言えません。面接の日程調整も大きな課題です。民間企業の面接は平日の日中に行われるのが一般的ですが、教師が授業や校務を理由に平日に休みを取得することは、周囲への負担を考えると心理的なハードルが高く、容易ではありません。こうした物理的・心理的な障壁が、転職活動の第一歩を重くしているのです。

ビジネススキルが不足していると見なされがち

教師からの転職において、採用担当者が懸念する点として「ビジネススキルの不足」が挙げられます。これは、教師が実際にスキル不足であるというよりも、教育現場の特殊性が生み出す「先入観」や「誤解」に起因する部分が大きいと言えます。

採用担当者が懸念するスキル不足とは、具体的にどのようなものでしょうか。一つは「利益」や「コスト」に対する意識です。公立学校をはじめとする教育現場は、民間企業のように利益追求を第一の目的としていません。主な目的は、子どもたちの健全な育成や学力向上といった教育的価値の実現です。そのため、予算はあらかじめ決められており、その範囲内でいかに効果的な教育活動を行うかが重視されます。この環境に長くいると、「売上を上げる」「コストを削減して利益を最大化する」といった、民間企業では当たり前の金銭的な感覚が薄いのではないかと見なされてしまうことがあります。

また、PCスキルに関しても誤解が生じがちです。教師は授業でPowerPointを使ったり、成績処理でExcelを使ったり、保護者へのお知らせでWordを使ったりと、基本的なOfficeソフトは日常的に使用しています。しかし、民間企業で一般的に使われるようなCRM(顧客関係管理)やSFA(営業支援システム)、MA(マーケティングオートメーション)といった専門的なビジネスツールに触れる機会はほとんどありません。そのため、基本的なPCスキルはあっても、ビジネスの現場で求められるITリテラシーやツールへの適応力に欠けるのではないか、という懸念を持たれることがあります。

さらに、「世間知らず」というレッテルを貼られてしまうことも少なくありません。学校という閉鎖された環境で、子どもや保護者、同僚といった限られた人間関係の中で仕事をしてきたため、多様な業界のビジネスパーソンと渡り合うためのビジネスマナーや交渉力、市場感覚が身についていないのではないか、と思われてしまうのです。

しかし、これらの懸念はあくまで一面的な見方に過ぎません。教師が持つマネジメント能力やプレゼンテーション能力は、ビジネスの現場でも非常に価値が高いスキルです。重要なのは、これらの先入観を理解した上で、自身の経験をビジネスの言葉に「翻訳」し、企業が求めるスキルとどう結びつくのかを具体的に説明することです。

民間企業の文化に馴染みにくいと思われがち

教師の転職を難しくするもう一つの要因は、「民間企業の文化への適応」に対する懸念です。学校という組織は、民間企業とは大きく異なる独自の文化や価値観を持っています。採用担当者は、候補者がこの文化のギャップを乗り越え、新しい環境にスムーズに溶け込めるかどうかを慎重に見極めようとします。

学校組織の大きな特徴の一つに、年功序列の風潮が根強く残っている点が挙げられます。経験年数や年齢が重視される傾向があり、意思決定のプロセスもトップダウンで行われることが多いです。若手の教師が良い提案をしても、前例がない、あるいはベテラン教師の合意が得られないといった理由で採用されないことも少なくありません。このような環境に慣れていると、実力主義や成果主義が基本で、スピード感が求められる民間企業の文化に戸惑うのではないかと懸念されます。

また、組織としての「変化への抵抗感」も特徴的です。教育現場では、伝統や前例踏襲が重んじられる傾向があり、新しい教育手法やICTツールの導入に対して保守的な姿勢が取られることがあります。これに対し、多くの民間企業、特に成長中の企業では、市場の変化に迅速に対応し、常に新しい挑戦を続けることが求められます。この文化的な違いに適応できるかどうかが問われるのです。

服装や言葉遣いといった面でも、ギャップがあります。教師は子どもや保護者の手本となるような、比較的堅実な服装や振る舞いが求められます。一方、IT企業やベンチャー企業などでは、服装が自由で、フラットなコミュニケーションが推奨されることも多く、そうした環境に馴染めるかどうかも見られます。

さらに、評価制度の違いも大きなポイントです。教師の評価は、生徒の学力向上や生活態度の変化といった、定性的で長期的な視点で行われることが多いです。しかし、民間企業では、売上目標の達成度やKPI(重要業績評価指標)といった明確な数値目標に基づいて、短期間で評価が決まることがほとんどです。この評価システムの違いにストレスを感じるのではないか、という懸念も採用担当者は抱きます。

これらの「馴染みにくいと思われがち」な点は、転職活動において不利に働く可能性があります。だからこそ、面接などの場で、民間企業の文化を理解していること、変化に対応する柔軟性があること、そして新しい環境で学び続ける意欲があることを、自身の言葉で力強くアピールすることが不可欠となります。

教師が転職を考える主な理由

多くの教師がやりがいを感じながらも、なぜ転職という選択肢を考えるのでしょうか。その背景には、教育現場が抱える構造的な問題や、個人の価値観の変化など、様々な理由が複雑に絡み合っています。ここでは、教師が転職を決意するに至る代表的な理由を掘り下げていきます。

長時間労働でプライベートとの両立が困難

教師が転職を考える最も大きな理由の一つが、心身をすり減らすほどの長時間労働です。前述の通り、教師の仕事は授業だけにとどまらず、その範囲は多岐にわたります。正規の勤務時間は名目上のものであり、実際には早朝から出勤し、生徒が帰った後も深夜まで校務に追われるのが日常です。

特に問題視されているのが、部活動の負担です。多くの学校で、教師は専門外のスポーツや文化活動の顧問を担当させられます。平日の放課後はもちろん、土日や祝日も練習や大会の引率で休みが取れず、プライベートな時間はほとんどありません。家族と過ごす時間や、友人との交流、趣味に費やす時間は大幅に制限され、仕事のために生きているような感覚に陥る人も少なくありません。

また、授業準備や採点、報告書作成といった業務は、学校にいる時間だけでは終わらず、自宅に持ち帰って深夜まで作業を続ける「持ち帰り残業」が常態化しています。このような生活が続くと、慢性的な睡眠不足や疲労の蓄積により、心身の健康を損なうリスクが高まります。実際に、精神的な不調を理由に休職する教師の数は依然として高い水準にあります。参照:文部科学省「令和4年度 教育委員会における精神疾患による病気休職者数等について」

ワークライフバランスの崩壊は、個人の幸福度を著しく低下させます。自分の人生を大切にしたい、家族との時間を確保したい、心身ともに健康な生活を送りたいという切実な願いが、教師という職を離れる大きな動機となるのです。

給与や待遇への不満

「教師は聖職である」という言葉の裏で、多くの教師が給与や待遇面に深刻な不満を抱えています。特に公立学校の教員には、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(通称:給特法)が適用されます。この法律は、教員の勤務の特殊性を考慮し、時間外勤務手当(残業代)や休日勤務手当を支給しない代わりに、給料月額の4%に相当する「教職調整額」を支給するというものです。

しかし、この制度が制定されたのは1971年であり、当時の想定をはるかに超える長時間労働が常態化している現代においては、実態とかけ離れたものとなっています。実質的にサービス残業となっている時間が膨大にあり、働いた時間に対する正当な対価が得られていないという不満が渦巻いています。

また、昇給のペースも緩やかで、仕事の責任の重さや精神的な負担の大きさに給与が見合っていないと感じる教師も少なくありません。例えば、クラス担任になれば、30人以上の生徒の学習面、生活面、そして時には命まで預かるという重責を担います。しかし、その責任の重さが給与に十分に反映されているとは言い難いのが現状です。

民間企業であれば、成果を出せばインセンティブや賞与として報われたり、より待遇の良い会社に転職したりすることが可能です。しかし、公務員である教師の場合、そのようなキャリアアップの選択肢は限られています。こうした経済的な閉塞感が、より正当な評価と報酬を求めて民間企業への転職を考えるきっかけとなるのです。

保護者や生徒との人間関係の悩み

教師の仕事は、人と深く関わる仕事であるがゆえに、人間関係の悩みが尽きません。特に、近年増加しているとされる保護者からの過度な要求や理不尽なクレームは、教師の精神を大きく消耗させます。

学校の教育方針や教師の指導方法に対して、一方的な要求を突きつけたり、些細なことで学校に怒鳴り込んできたりする保護者への対応は、多大な時間と精神的エネルギーを要します。教師個人の力だけでは解決が難しく、管理職や教育委員会のサポートが不十分な場合、孤立感を深め、疲弊してしまいます。

また、生徒指導の難しさも大きなストレス要因です。いじめ、不登校、発達障害の特性を持つ生徒への対応、家庭環境に問題を抱える生徒への支援など、一つひとつのケースに丁寧に向き合う必要があります。生徒の将来を左右するという責任の重圧の中で、思うように状況が改善しない時、無力感に苛まれることもあります。

さらに、生徒同士だけでなく、教師間の人間関係に悩むケースもあります。閉鎖的な職員室の雰囲気、特定の価値観の押し付け、世代間のギャップなど、円滑なコミュニケーションが取れずにストレスを抱えることも少なくありません。

子どもたちのためにという純粋な思いが、複雑な人間関係の中で踏みにじられ、精神的に追い詰められてしまう。このような状況から抜け出し、より健全な人間関係の中で働きたいという思いが、転職への引き金となるのです。

閉鎖的な職場環境

学校という組織は、その性質上、外部の社会から隔絶された閉鎖的な環境になりがちです。「前例踏襲主義」や「変化を嫌う保守的な体質」が根強く、新しいことに挑戦しようとする意欲的な教師が、そのエネルギーを削がれてしまうことが少なくありません。

例えば、より効果的な指導法や、業務効率化のためのICTツールを導入しようと提案しても、「今までこれでやってきたから」「前例がない」といった理由で却下されたり、周囲の無関心や抵抗に遭ったりすることがあります。同調圧力が強く、横並び意識が優先されるため、個人の創意工夫が活かされにくいのです。

このような環境では、仕事に対するモチベーションを維持することが難しくなります。自分のスキルやアイデアを活かして、もっと組織を良くしたい、もっと新しいことにチャレンジしたいという思いが強い人ほど、学校組織の硬直性に息苦しさを感じるでしょう。

また、評価基準が曖昧であることも、モチベーション低下の一因です。頑張りが正当に評価されず、年功序列で役職が決まっていくような環境では、努力する意欲も湧きにくくなります。

自分の成長が実感できない、将来のキャリアパスが見えないという閉塞感から、よりオープンで風通しが良く、個人の挑戦を歓迎してくれる民間企業の文化に魅力を感じ、転職を考えるようになるのです。

教師から転職するメリット

教師という安定した職を離れることには不安も伴いますが、転職によって得られるメリットは数多く存在します。これまで抱えていた悩みから解放され、新たな可能性が広がることも少なくありません。ここでは、教師から転職することで享受できる主なメリットを3つご紹介します。

ワークライフバランスが改善される

教師からの転職で得られる最も大きなメリットの一つが、ワークライフバランスの大幅な改善です。前述の通り、教師は長時間労働と休日出勤が常態化しており、プライベートの時間を確保することが極めて困難です。しかし、民間企業に転職することで、この状況は劇的に変わる可能性があります。

多くの民間企業では、労働基準法が厳格に遵守されており、原則として週40時間労働が徹底されています。もちろん、繁忙期には残業が発生することもありますが、その場合は残業代がきちんと支払われます。近年は働き方改革が進み、IT企業やベンチャー企業を中心に、フレックスタイム制やリモートワーク(在宅勤務)を導入する企業が増えています。フレックスタイム制であれば、自分の都合に合わせて始業・終業時間を調整できるため、朝の時間を有効活用したり、役所の手続きなどで平日に中抜けしたりすることも可能です。リモートワークが可能になれば、通勤時間がなくなり、その分の時間を自己投資や家族との団らんに充てることができます。

また、休日の過ごし方も大きく変わります。土日祝日は完全に休みとなり、部活動の指導で休日が潰れることはありません。週末に旅行の計画を立てたり、趣味に没頭したり、家族とゆっくり過ごしたりと、心身をリフレッシュさせるための時間を十分に確保できます。有給休暇の取得しやすさも、教師時代とは大きく異なります。学校では、自分が休むと代わりの教員がいないため、体調不良でもない限り有給休暇を取得しづらいという実情があります。しかし、民間企業では、チームで業務を分担していることが多く、計画的に有給休暇を取得して長期の旅行に出かけることも珍しくありません。

このように、転職によって「仕事のための人生」から「人生を豊かにするための仕事」へと、価値観をシフトさせることが可能になります。心身の健康を取り戻し、人間らしい生活を送れるようになることは、何物にも代えがたいメリットと言えるでしょう。

給与アップの可能性がある

教師の給与は、公務員であるため安定している反面、急激な上昇は見込みにくいという特徴があります。特に、サービス残業が常態化している現状を鑑みると、労働時間に対して正当な対価が得られていないと感じる方も多いでしょう。

しかし、民間企業への転職は、実力と成果次第で大幅な給与アップを実現できる可能性を秘めています。特に、IT業界、金融業界、コンサルティング業界、そして営業職などは、個人のパフォーマンスが給与に直結しやすい職種です。

例えば、営業職に転職した場合、基本給に加えて、売上目標の達成度に応じたインセンティブ(報奨金)が支給されることが一般的です。高い成果を上げれば、20代や30代で年収1,000万円を超えることも夢ではありません。教師時代には考えられなかったような収入を得ることで、経済的な余裕が生まれ、生活の質を向上させることができます。

また、ITエンジニアやWebマーケターなどの専門職も、スキルを磨き、市場価値を高めることで高収入を目指せる職種です。これらの分野は技術の進歩が速く、常に新しい知識やスキルを学ぶ必要がありますが、その努力が直接的に給与に反映されるため、高いモチベーションを維持しやすいでしょう。

もちろん、全ての転職が給与アップに繋がるわけではありません。未経験の職種に転職した場合、一時的に年収が下がることもあります。しかし、長期的な視点で見れば、スキルを身につけてキャリアアップしていくことで、教師を続けていた場合よりも高い生涯年収を得ることは十分に可能です。自分の努力が正当に評価され、報酬という形で返ってくる。この経験は、仕事に対する大きなやりがいと自信をもたらしてくれるはずです。

人間関係のストレスが軽減される

教師の仕事は、生徒、保護者、同僚という限定的かつ濃密な人間関係の中で行われます。特に、保護者からの過度な要求やクレーム対応は、大きな精神的負担となることがあります。転職によって、このような教育現場特有の人間関係のストレスから解放されるというメリットがあります。

民間企業でも、もちろん上司や同僚、取引先との人間関係は存在します。しかし、その関係性は教師時代とは質が異なります。例えば、取引先との関係は、あくまでビジネス上のパートナーシップであり、感情的な要求を突きつけられるケースは比較的少ないでしょう。社内の人間関係においても、多様なバックグラウンドを持つ人々が集まっているため、学校のような閉鎖的なコミュニティ特有の同調圧力は少ない傾向にあります。

また、民間企業では「異動」や「転職」がキャリア形成の一環としてポジティブに捉えられています。もし現在の職場の人間関係に悩んだとしても、部署異動を希望したり、より自分に合う文化の会社に転職したりといった選択肢があります。人間関係をリセットし、新しい環境で再スタートを切る機会が豊富にあるのです。これは、一度配属されると長期間同じメンバーで働き続けることが多い学校組織とは大きな違いです。

さらに、利害関係が明確なビジネスの世界では、コミュニケーションもより論理的で合理的になる傾向があります。感情的な対立よりも、データや事実に基づいた議論が中心となるため、精神的な消耗が少ないと感じる人も多いでしょう。

もちろん、どんな職場にも人間関係の悩みはつきものですが、その種類や対処法が異なります。教師特有の、公私にわたって精神をすり減らすような人間関係から距離を置けることは、精神的な健康を保つ上で非常に大きなメリットと言えます。

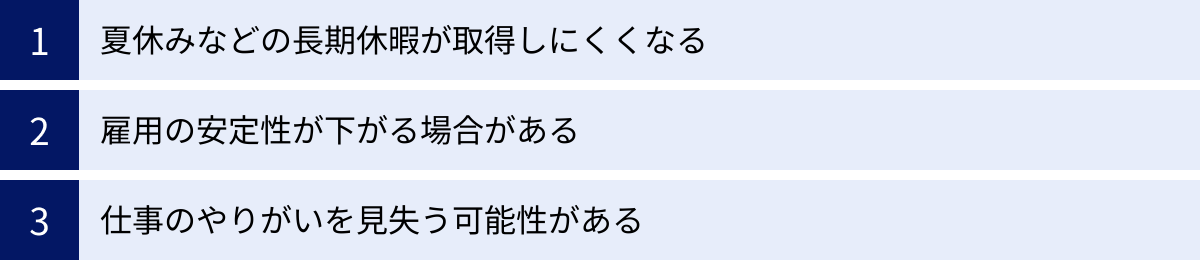

教師から転職するデメリット

新しいキャリアへの期待が膨らむ一方で、教師という職を離れることによるデメリットやリスクも冷静に理解しておく必要があります。転職後に「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、事前に起こりうる変化を想定しておくことが重要です。

夏休みなどの長期休暇が取得しにくくなる

教師という職業の大きな魅力の一つに、夏休み、冬休み、春休みといった長期休暇の存在が挙げられます。もちろん、この期間も部活動の指導や研修、補習などで完全に休みというわけではありませんが、それでも一般の民間企業に比べてまとまった休みを取りやすいのは事実です。

しかし、民間企業に転職すると、この恩恵は基本的に享受できなくなります。多くの企業では、年次有給休暇とは別に「夏季休暇」として3〜5日間程度の休みが設定されているのが一般的ですが、教師の夏休みのように1ヶ月以上にわたる長期休暇はありません。年末年始休暇も、官公庁の休みに合わせて1週間程度が標準的です。

この変化は、ライフスタイルに大きな影響を与えます。例えば、これまで夏休みを利用して海外旅行に行ったり、地方へ帰省してゆっくり過ごしたりしていた方は、同じような時間の使い方は難しくなるでしょう。ゴールデンウィークやお盆、年末年始といった誰もが休む時期は、旅行費用が高騰し、どこへ行っても混雑しています。平日に休みを繋げて旅行に行くことも可能ですが、プロジェクトの進行状況やチームメンバーとの兼ね合いを考慮する必要があり、いつでも好きな時に休めるわけではありません。

「時間に縛られない自由な休暇」という特権を失うことは、転職を考える上で覚悟しておくべき重要なポイントです。ワークライフバランスは改善される一方で、休暇の取り方の自由度は下がる可能性があることを理解しておく必要があります。

雇用の安定性が下がる場合がある

公立学校の教員は地方公務員であり、その身分は法律によって手厚く保障されています。重大な不祥事を起こさない限り、解雇されることはほとんどありません。定年まで安定して働くことができ、退職金や年金制度も充実しています。この「雇用の安定性」は、公務員である教師の最大のメリットと言えるでしょう。

しかし、民間企業に転職した場合、この安定性が失われる可能性があります。民間企業は常に市場の競争に晒されており、企業の業績は景気の動向や競合の状況によって大きく変動します。業績が悪化すれば、給与や賞与がカットされたり、最悪の場合、リストラ(整理解雇)の対象になったりするリスクもゼロではありません。特に、高成長を目指すベンチャー企業や、景気の影響を受けやすい業界では、そのリスクはより高まります。

もちろん、全ての民間企業が不安定なわけではありません。歴史のある大企業や、安定した収益基盤を持つ業界(インフラ、食品など)は比較的安定性が高いと言えます。しかし、それでも公務員ほどの絶対的な安定性は望めません。

終身雇用という保証がなくなることへの不安は、転職をためらう大きな要因の一つです。自分のスキルや能力を常に磨き続け、会社に依存するのではなく、自らの市場価値でキャリアを切り拓いていくという覚悟が求められます。このプレッシャーを負担に感じるか、あるいは自己成長の機会と捉えるかで、転職後の満足度は大きく変わってくるでしょう。

仕事のやりがいを見失う可能性がある

教師の仕事は、激務である一方で、他では得がたい大きなやりがいがあります。それは、「生徒の成長を間近で支え、その未来に貢献できる」という実感です。昨日までできなかった問題が解けるようになった瞬間の生徒の笑顔、行事を通じてクラスが一つにまとまった時の達成感、卒業生が立派に成長した姿を見せてくれた時の喜び。これらのかけがえのない経験が、多くの教師の支えとなっています。

しかし、民間企業、特に利益追求を第一の目的とする企業に転職した場合、これまでとは全く異なる価値観の中で働くことになります。仕事の評価は、売上や利益といった数値で測られることが多く、「社会貢献」や「人の成長」といった定性的なやりがいを直接的に感じにくくなる可能性があります。

もちろん、民間企業の仕事も、自社の製品やサービスを通じて顧客の課題を解決し、社会に貢献しています。しかし、その貢献の形は間接的であり、教師のように目の前の人の成長を日々実感できるわけではありません。転職後に、「自分は何のために働いているのだろうか」「数字を追いかけるだけの毎日に意味はあるのか」といった虚無感に襲われ、仕事のやりがいを見失ってしまうケースも少なくありません。

このような事態を避けるためには、転職活動の段階で、その企業がどのような理念(ミッション・ビジョン・バリュー)を掲げているのかを深く理解し、それに心から共感できるかどうかを見極めることが非常に重要です。また、自分が仕事に求める「やりがい」とは何かを改めて自己分析し、それが実現できる環境かどうかを慎重に判断する必要があります。教育業界のように、人の成長に直接関わる仕事(人材育成、キャリア支援など)を選ぶのも一つの方法です。

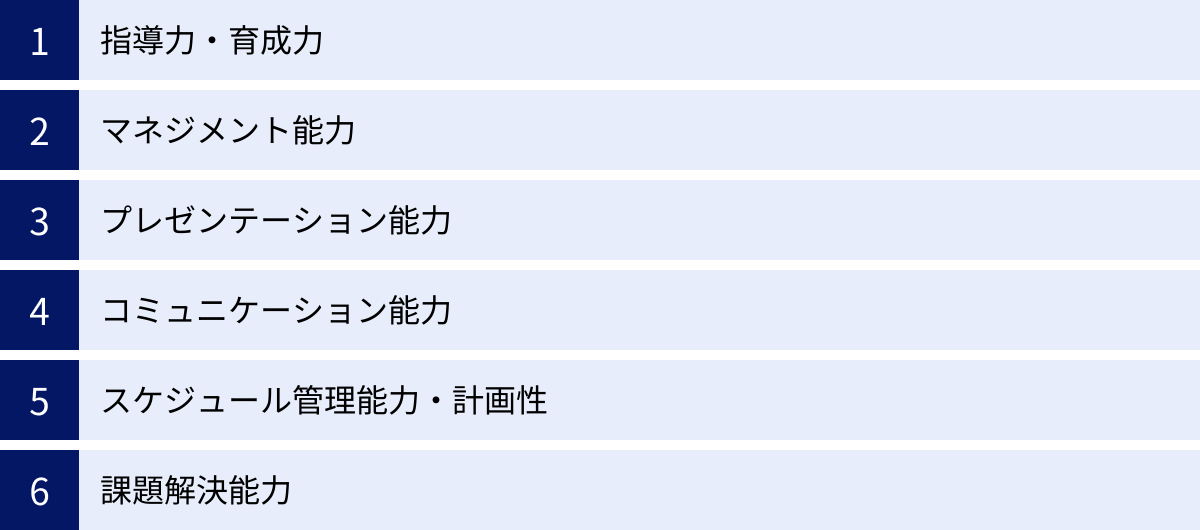

転職で活かせる教師のスキル

「教師にはビジネススキルがない」という先入観を持たれがちですが、それは大きな誤解です。教育現場で培われた経験は、視点を変えれば、どのような業界でも通用する非常に価値の高い「ポータブルスキル」の宝庫です。ここでは、転職市場で高く評価される教師のスキルを6つに分解し、具体的に解説します。

指導力・育成力

教師の最も中核的なスキルは、言うまでもなく「人を指導し、育てる力」です。これは、単に知識を教えるだけでなく、相手の理解度や個性に合わせてアプローチを変え、自発的な成長を促す能力を指します。

例えば、授業では、学力上位の生徒から勉強が苦手な生徒まで、多様なレベルの子どもたちが混在する中で、全員が理解できるよう工夫を凝らします。難しい概念を簡単な言葉や身近な例に置き換えて説明したり、生徒の興味を引くような問いかけをしたり、グループワークを取り入れて互いに教え合う場を作ったりと、常に最適な指導法を模索しています。

このスキルは、民間企業における「人材育成」や「研修」の場面で絶大な効果を発揮します。新入社員研修の講師として、専門知識を分かりやすく教えることができます。また、OJT(On-the-Job Training)の担当者として、後輩社員一人ひとりの強みや課題を見抜き、個性に合わせた指導を行うことで、その成長を加速させることができます。管理職になれば、部下の能力開発を計画的に支援し、チーム全体のパフォーマンスを向上させる上で、この育成力は不可欠なスキルとなります。

マネジメント能力

多くの人は気づきにくいですが、教師は優れた「マネジメント能力」を日々実践しています。特に、クラス担任が担う「学級経営」は、小規模な組織のマネジメントそのものです。

クラス担任は、30〜40人という「チーム」のリーダーとして、学習指導はもちろん、生活指導、進路指導、行事の運営まで、あらゆる側面を管理します。年度初めには、「互いを尊重し、安心して学べるクラスにする」といったクラス目標(ビジョン)を設定し、その達成に向けて日々の活動を計画・実行します。生徒間のトラブルが発生すれば、その原因を究明し、解決に導きます(リスクマネジメント)。文化祭や体育祭といった学校行事は、まさに一つの「プロジェクト」であり、教師はそのプロジェクトマネージャーとして、計画立案、役割分担、進捗管理、予算管理などを行い、成功へと導きます。

これらの経験は、民間企業におけるチームマネジメントやプロジェクトマネジメントに直接応用できます。「30人規模のチームを1年間率い、目標達成に導いた経験」「複数部署が関わる大規模イベントを、計画段階から実行まで統括した経験」といった形でアピールすれば、採用担当者は教師の経験をビジネスの文脈で理解し、高く評価するでしょう。

プレゼンテーション能力

教師の仕事は、毎日がプレゼンテーションの連続です。45分〜50分間の授業は、生徒という「聴衆」の集中力を維持し、内容を理解させ、興味を引き出すための高度なプレゼンテーションです。

教師は、話すスピードや声のトーン、間の取り方を工夫し、重要なポイントを板書やスライドで視覚的に示すことで、情報を効果的に伝えます。生徒の表情や反応を常に観察し、理解が追いついていないと感じれば、説明を補足したり、質問を投げかけたりして、双方向のコミュニケーションを図ります。これは、一方的に話すだけのプレゼンとは一線を画す、非常にインタラクティブなスキルです。

この能力は、営業職における商談や、企画職の社内プレゼン、セミナー講師など、あらゆるビジネスシーンで強力な武器となります。複雑な製品やサービスの内容を、顧客に分かりやすく説明する。説得力のあるデータとストーリーで、経営陣に企画の承認を取り付ける。大勢の聴衆を前に、自社の魅力を伝える。これらの場面で、教師として培った人前で話す度胸と、相手の反応を読み取りながら話を進める柔軟性は、他の職種出身者にはない大きな強みとなるでしょう。

コミュニケーション能力

教師は、実に多様な立場の人々とコミュニケーションを取る必要があります。生徒、保護者、同僚の教師、管理職、地域住民、教育委員会の担当者など、それぞれの相手の立場や関心事を理解し、適切な言葉遣いや態度で接することが求められます。

特に、保護者対応で培われるコミュニケーション能力は特筆すべきものがあります。学習の悩みから家庭の事情まで、デリケートな内容を丁寧にヒアリングする「傾聴力」。学校の方針や子どもの状況を、誤解のないように分かりやすく伝える「説明力」。時には、保護者からの厳しい意見や要望を受け止め、対立を避けながらも着地点を見出す「調整力」や「交渉力」。これらのスキルは、一朝一夕には身につかない高度なものです。

この多角的なコミュニケーション能力は、どんな職種においても必須のスキルです。顧客のニーズを深く理解する必要がある営業職やマーケティング職、社内の様々な部署と連携してプロジェクトを進める企画職や管理部門、求職者と企業の架け橋となるキャリアアドバイザーなど、人と人との間に立ち、円滑な関係を築く力が求められる仕事で大いに活かすことができます。

スケジュール管理能力・計画性

教師の仕事は、極めて計画的に進められます。年度の初めには、1年間の授業内容や行事を見通した「年間指導計画」を作成します。そして、その大枠に沿って、学期ごと、月ごと、週ごと、そして1時間ごとの「学習指導案(授業計画)」へと落とし込んでいきます。

同時に、定期テストの作成・採点、成績処理、学校行事の準備、保護者会の開催など、複数のタスクが並行して進行します。これらの多岐にわたる業務を、限られた時間の中で、それぞれの締め切りを守りながら遂行していくためには、高度なスケジュール管理能力とマルチタスク処理能力が不可欠です。

この能力は、民間企業においても非常に重要です。複数のプロジェクトを同時に担当したり、短期的なタスクと長期的な目標を両立させたりする場面は日常的にあります。教師の経験を通じて身につけた、長期的な視点で計画を立て、それを具体的なタスクに分解し、優先順位をつけて着実に実行していく力は、どんな職場でも即戦力として評価されるでしょう。特に、事務職や秘書、プロジェクトマネージャー、生産管理といった職種では、このスキルが直接的に活かされます。

課題解決能力

教師の日常は、大小さまざまな「課題解決」の連続です。例えば、「特定の単元でつまずく生徒が多い」という課題に対して、その原因は何か(授業の進め方か、教材か、家庭学習か)を分析し、「補習を行う」「別の角度から説明するプリントを作成する」といった解決策を考案し、実行します。そして、その後の小テストなどで効果を測定し、さらなる改善につなげます(PDCAサイクル)。

また、いじめや不登校といった生徒指導上の困難な課題に対しても、生徒本人や保護者、他の教師と連携しながら、問題の本質を見極め、粘り強く解決策を探っていきます。

このように、問題を発見し(Problem)、原因を分析し(Analyze)、解決策を立案し(Plan)、実行し(Do)、結果を評価する(Check/See)という一連のプロセスは、ビジネスにおける問題解決の手法と全く同じです。論理的思考力と、諦めずに解決策を探求する姿勢は、企業の成長に貢献する上で不可欠な要素です。この課題解決能力を、具体的なエピソードを交えてアピールすることで、採用担当者に「自律的に考え、行動できる人材」という印象を与えることができるでしょう。

教師からのおすすめの転職先12選

教師として培ったスキルは、教育業界だけでなく、多種多様なフィールドで活かすことができます。ここでは、教師からの転職先として特におすすめの12の職種を、仕事内容や求められるスキル、メリット・注意点とともにご紹介します。

| 転職先 | 活かせる主なスキル | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| ① 塾・予備校の講師 | 指導力、プレゼン能力 | 経験を直接活かせ、生徒の成績向上という成果が明確 | 営業ノルマが課される場合がある、夜間や土日の勤務が中心になることが多い |

| ② 家庭教師 | 指導力、コミュニケーション能力 | 1対1で深く関われる、自分のペースで働きやすい(特に個人契約の場合) | 収入が不安定になりがち、生徒の成績に直接責任を負うプレッシャーがある |

| ③ 教育関連企業の企画・開発 | 課題解決能力、計画性 | 現場経験を活かして新しい教育サービスを作れる、影響範囲が広い | 企画が必ずしも採用されるとは限らない、デスクワークが中心になる |

| ④ 人材業界 | コミュニケーション能力、育成力 | 人のキャリアや成長を支援するやりがいがある、成果が給与に反映されやすい | ノルマが厳しい場合がある、求職者の人生を左右する責任が伴う |

| ⑤ ITエンジニア | 論理的思考力、課題解決能力 | 将来性が高く、専門スキルが身につく、リモートワークなど柔軟な働き方が可能 | 未経験からの学習コストが高い、常に新しい技術を学び続ける必要がある |

| ⑥ 営業職 | プレゼン能力、コミュニケーション能力 | 成果がインセンティブとして直接返ってくる、多様な業界知識が身につく | ノルマのプレッシャーが大きい、顧客との関係構築にストレスを感じる場合も |

| ⑦ 事務職 | スケジュール管理能力、計画性 | 未経験からでも挑戦しやすい、定時で帰りやすくワークライフバランスを保ちやすい | ルーティンワークが多くなりがち、給与水準は他の専門職に比べ低い傾向 |

| ⑧ 広報・PR | プレゼン能力、コミュニケーション能力 | 企業の顔として情報を発信するやりがい、クリエイティブな仕事ができる | 常に会社の代表としての言動が求められる、突発的なメディア対応などが発生する |

| ⑨ 人事 | 育成力、コミュニケーション能力 | 会社の根幹である「人」に関われる、採用や教育で組織作りに貢献できる | 評価や労務などデリケートな問題を扱う、直接的な利益貢献が見えにくい |

| ⑩ 公務員 | スケジュール管理能力、計画性 | 雇用の安定性が非常に高い、福利厚生が充実している | 試験勉強が必要、年功序列で異動も多く、専門性が身につきにくい場合がある |

| ⑪ Webライター | コミュニケーション能力、計画性 | 場所や時間に縛られずに働ける、得意な教育分野で専門性を発揮できる | 収入が不安定、常に案件を獲得し続ける必要がある、自己管理能力が問われる |

| ⑫ 日本語教師 | 指導力、コミュニケーション能力 | 異文化交流の機会が豊富、国内外で活躍の場がある | 資格(日本語教育能力検定試験など)が必要な場合が多い、非常勤の求人が多い |

① 塾・予備校の講師

教師の経験を最もダイレクトに活かせる転職先の一つです。集団指導や個別指導を通じて、生徒の学力向上をサポートします。学校との大きな違いは、「生徒の成績を上げる」という目標が非常に明確である点です。自分の指導の成果が、テストの点数や志望校合格といった具体的な結果として表れるため、大きなやりがいを感じられます。プレゼンテーション能力や指導力は即戦力として高く評価されるでしょう。ただし、生徒募集のための営業活動や保護者への入塾案内といった営業的な側面も持ち合わせていることが多く、ノルマが課される場合もあります。

② 家庭教師

1対1で生徒とじっくり向き合いたい方におすすめです。生徒一人ひとりの学力や性格、目標に合わせて、オーダーメイドの指導計画を立てて実行します。教師時代に培った個々の生徒に合わせた指導力や、深い信頼関係を築くコミュニケーション能力が存分に活かせます。派遣会社に登録するほか、個人で契約を結べば、より柔軟な働き方が可能です。一方で、収入は担当する生徒の数に依存するため不安定になりがちで、生徒の成績に対する責任もより直接的に感じることになります。

③ 教育関連企業の企画・開発

学校現場での経験や問題意識を、新しい教育サービスや教材の開発に活かせる仕事です。EdTech(エドテック)と呼ばれる教育×ITの分野は近年急速に成長しており、元教師の知見は非常に重宝されます。「こんな教材があれば生徒はもっと伸びるのに」「この業務を効率化できるツールがあれば」といった現場のリアルなニーズを、商品やサービスの企画に反映させることができます。自分のアイデアが形になり、全国の学校や子どもたちに使われるという、スケールの大きなやりがいがあります。

④ 人材業界(キャリアアドバイザー・研修講師)

「人の成長を支援したい」という思いは、人材業界でも実現できます。キャリアアドバイザーは、求職者の悩みを聞き、強みを見出し、最適なキャリアプランを一緒に考える仕事です。生徒の進路指導で培った傾聴力や指導力が活かせます。研修講師は、企業の従業員に対してビジネスマナーやリーダーシップ、専門スキルなどを教える仕事で、教師のプレゼンテーション能力や育成力がそのまま武器になります。人の人生の転機や成長に立ち会える、非常にやりがいのある仕事です。

⑤ ITエンジニア

論理的思考力や課題解決能力に自信があるなら、未経験からITエンジニアを目指すのも有力な選択肢です。プログラミングは、まさに論理を組み立てて問題を解決していく作業であり、数学や理科の教員だった方には特に親和性があります。プログラミングスクールなどで集中的に学べば、数ヶ月で転職可能なスキルを身につけることもできます。IT業界は成長市場で将来性が高く、スキル次第で高収入を目指せる上、リモートワークなど柔軟な働き方がしやすい点も魅力です。

⑥ 営業職

コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力を活かして、高い収入を目指したい方には営業職がおすすめです。特に、塾や教育関連企業が提供する教材、ICT機器などを学校や個人に販売する「教育系の営業」であれば、教師の経験が顧客からの信頼に繋がり、大きなアドバンテージとなります。成果がインセンティブとして給与に直接反映されるため、頑張り次第で教師時代を大きく上回る収入を得ることも可能です。

⑦ 事務職

ワークライフバランスを重視し、安定した働き方を求めるなら事務職も選択肢の一つです。年間指導計画や膨大な書類作成で培った計画性、スケジュール管理能力、正確な事務処理能力は、どの企業の事務職でも高く評価されます。一般事務、営業事務、経理事務など様々な種類があり、未経験からでも比較的挑戦しやすい職種です。ただし、仕事内容がルーティンワーク中心になることも多く、給与水準は他の専門職に比べると低い傾向にあります。

⑧ 広報・PR

学校だよりや学級通信の作成、保護者会での説明などで培った「分かりやすく情報を伝える力」は、企業の広報・PR職で活かせます。自社の製品やサービスの魅力をプレスリリースやSNS、イベントなどを通じて社外に発信する仕事です。企業の「顔」として、社会との良好な関係を築く、クリエイティブでやりがいのある仕事です。教師として培ったプレゼン能力や、多様なステークホルダーと調整するコミュニケーション能力が役立ちます。

⑨ 人事

「人を育て、組織を良くしたい」という志向は、人事の仕事と非常に親和性が高いです。採用担当として自社に合う人材を見つけ出し、教育研修担当として社員の成長を支援し、労務担当として働きやすい環境を整えるなど、その業務は多岐にわたります。教師の育成力やコミュニケーション能力、そして人の可能性を見抜く力が存分に活かせるでしょう。会社の根幹である「人」を通じて、組織全体に貢献できる仕事です。

⑩ 公務員

教師という職は離れたいけれど、雇用の安定性は維持したいという方には、別の職種の公務員へ転職する「公務員から公務員へ」という道もあります。市役所や県庁などの地方公務員(行政職)や、国立国会図書館の職員、裁判所事務官といった国家公務員など、様々な選択肢があります。改めて公務員試験の勉強が必要になりますが、安定した身分と充実した福利厚生は大きな魅力です。

⑪ Webライター

文章を書くことが得意で、時間や場所に縛られずに働きたいならWebライターという道もあります。Webサイトの記事やメールマガジン、SNSの投稿などを執筆する仕事です。特に、自身の専門分野である「教育」に関するテーマであれば、経験に基づいた質の高い記事を書くことができ、他のライターとの差別化が図れます。最初は単価が低い案件からスタートすることが多いですが、実績を積むことで高単価の専門ライターとして独立することも可能です。

⑫ 日本語教師

グローバルな環境で、これまでの指導経験を活かしたい方には日本語教師がおすすめです。国内外の日本語学校や大学で、外国人を対象に日本語や日本文化を教えます。異なる文化背景を持つ学習者と触れ合う中で、新たな発見や喜びが得られます。指導力やコミュニケーション能力はもちろん、異文化への理解と柔軟な対応力が求められます。日本語教育能力検定試験に合格するなど、専門的な資格や知識が必要となる場合が多いです。

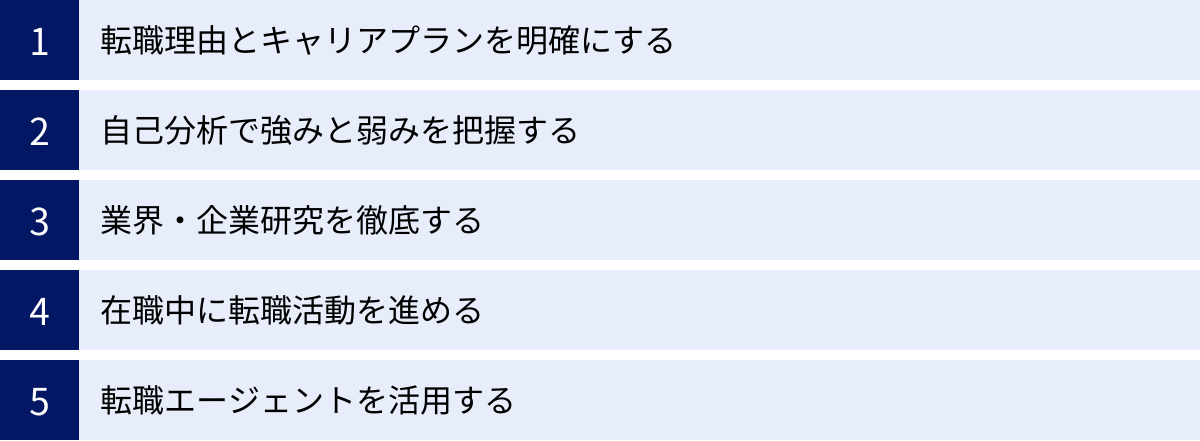

教師からの転職を成功させる5つのポイント

教師からの転職は、情報収集や自己分析を怠ると「こんなはずではなかった」という結果になりかねません。異業種へのキャリアチェンジを成功させるためには、戦略的な準備が不可欠です。ここでは、転職を成功に導くための5つの重要なポイントを解説します。

① 転職理由とキャリアプランを明確にする

面接で必ず聞かれるのが「なぜ教師を辞めて、転職しようと思ったのですか?」という質問です。この時、「仕事が辛かったから」「残業が多かったから」といったネガティブな理由だけを述べてしまうと、採用担当者に「うちの会社でも不満があったらすぐに辞めてしまうのではないか」という印象を与えてしまいます。

重要なのは、ネガティブな転職理由を、ポジティブな志望動機に転換することです。例えば、「長時間労働で自己投資の時間が取れなかった」という理由は、「専門性を高め、より高いレベルで社会に貢献できる仕事に挑戦したいと考えた」と言い換えることができます。「保護者対応に疲れた」という理由は、「多様なステークホルダーと協働し、より大きなスケールで課題解決に取り組みたい」と表現できます。

この「理由の転換」を行う上で不可欠なのが、「転職して何を成し遂げたいのか」というキャリアプランを明確にすることです。5年後、10年後にどのような自分になっていたいのか、どのようなスキルを身につけ、どのような立場で活躍していたいのかを具体的に描きましょう。このキャリアプランが明確であれば、転職の軸がぶれることなく、一貫性のある志望動機を語ることができます。「過去(なぜ辞めるか)」と「未来(何をしたいか)」を結びつけ、その通過点として「現在(なぜこの企業を志望するのか)」を位置づけることが、説得力のあるストーリーを作る鍵です。

② 自己分析で強みと弱みを把握する

「自分にはビジネススキルがない」と思い込んでいる教師は少なくありません。しかし、前述の通り、教師の経験の中には、民間企業でも高く評価されるポータブルスキルが数多く眠っています。転職活動を始めるにあたり、まずは徹底的な自己分析を行い、この「眠っているお宝」を掘り起こす作業が不可欠です。

まずは、これまでの教師生活を振り返り、具体的なエピソードを書き出してみましょう。「学級経営」「授業改善」「行事運営」「生徒指導」「保護者対応」など、テーマごとに、自分がどのような課題に直面し、どう工夫して乗り越え、どのような成果を出したのかを詳細に記述します。

次に、それらのエピソードから、自分の「強み」となるスキルを抽出します。例えば、「荒れていたクラスを1年でまとめた」経験からは「マネジメント能力」「課題解決能力」が、「ICTを活用して生徒の学習意欲を引き出した」経験からは「企画力」「プレゼンテーション能力」が見えてきます。

同時に、自分の「弱み」や「課題」も正直に分析します。例えば、「利益やコストに対する意識が低い」「ビジネス用のITツールに触れた経験がない」といった点を自覚し、それを補うためにどのような努力をしているか(例:簿記の勉強を始めた、ITパスポートの資格取得を目指している)を伝えられれば、むしろ学習意欲の高さとしてポジティブに評価されます。強みを言語化して自信を持ち、弱みを客観視して改善策を考える。このプロセスが、説得力のある自己PRの土台となります。

③ 業界・企業研究を徹底する

学校という世界しか知らない状態では、自分に合った転職先を見つけることは困難です。まずは視野を広げ、世の中にどのような業界や仕事があるのかを徹底的に研究しましょう。

興味を持った業界があれば、その業界の市場規模、成長性、ビジネスモデル、主要な企業、抱えている課題などを調べます。書籍や業界地図、ニュースサイト、企業のIR情報などが役立ちます。業界全体の動向を理解することで、その中で自分がどのような役割を果たしたいかが見えてきます。

次に、個別の企業研究です。企業の公式ウェブサイトを隅々まで読み込み、特に「企業理念(ミッション・ビジョン・バリュー)」や「事業内容」「沿革」「求める人物像」などを重点的にチェックします。その企業が社会に対してどのような価値を提供しようとしているのかを理解し、自分の価値観やキャリアプランと合致するかどうかを慎重に見極めましょう。仕事内容や待遇だけでなく、企業文化や社風が自分に合うかどうかも、長く働き続けるためには非常に重要な要素です。企業の口コミサイトなども参考にしつつ、多角的な情報を集めることが大切です。

④ 在職中に転職活動を進める

「忙しくて時間がないから、まずは仕事を辞めてから転職活動に集中しよう」と考える方もいるかもしれませんが、これは可能な限り避けるべき選択肢です。

退職してから転職活動を始めると、収入が途絶えるため、「早く決めなければ」という焦りが生まれます。この焦りは、冷静な判断を鈍らせ、本来の希望とは異なる企業に妥協して入社してしまう原因になりかねません。また、面接官からも「なぜ先に辞めてしまったのか」「計画性がないのではないか」とネガティブに見られる可能性があります。

確かに、在職中の転職活動は時間的な制約が大きく、大変です。しかし、収入があるという精神的な安定は、落ち着いて転職活動を進める上で非常に大きな支えになります。平日の夜や土日、通勤時間などの隙間時間を有効活用して、自己分析や企業研究を進めましょう。有給休暇を計画的に取得し、面接に充てる工夫も必要です。大変ではありますが、在職中に活動を進めることが、結果的に満足のいく転職に繋がる可能性を高めます。

⑤ 転職エージェントを活用する

多忙な教師が効率的に転職活動を進める上で、転職エージェントの活用は非常に有効な手段です。転職エージェントは、無料でキャリア相談から求人紹介、応募書類の添削、面接対策、企業との条件交渉まで、転職活動のあらゆるプロセスをサポートしてくれます。

特に教師からの転職の場合、以下のようなメリットがあります。

- キャリアの棚卸し支援: プロのキャリアアドバイザーが、教師の経験を客観的に分析し、ビジネスで通用するスキルを一緒に見つけ出してくれます。

- 非公開求人の紹介: Webサイトなどには公開されていない、優良企業の「非公開求人」を紹介してもらえることがあります。

- 書類・面接対策: 採用担当者の視点を熟知しているため、教師の経験を効果的にアピールする職務経歴書の書き方や、面接での受け答え方を具体的に指導してくれます。

- 企業との仲介: 面接の日程調整や、給与などの条件交渉を代行してくれるため、在職中でもスムーズに活動を進めることができます。

複数のエージェントに登録し、自分と相性の良いアドバイザーを見つけるのがおすすめです。特に、「教師からの転職支援に強いエージェント」や「未経験者向けの求人に強いエージェント」を選ぶと、より効果的なサポートが期待できるでしょう。

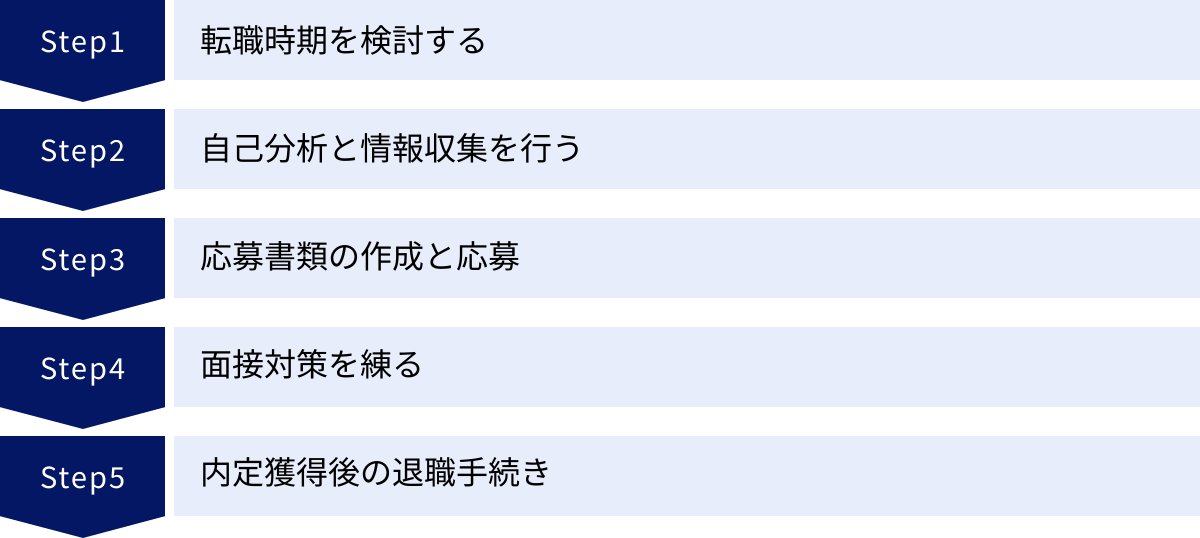

教師の転職活動の具体的な進め方

教師からの転職を決意したら、計画的にステップを踏んでいくことが成功の鍵です。ここでは、転職活動を始めてから内定を獲得し、円満に退職するまでの一連の流れを具体的に解説します。

転職時期を検討する

教師の転職活動において、まず考えるべきは「いつ退職するか」です。一般的に、学校の年度に合わせて3月末での退職を目指すのが最もスムーズです。年度の途中で退職すると、後任の教員が見つかりにくく、学校や生徒、保護者に大きな迷惑をかけてしまう可能性があるため、円満退職を目指す上では避けるのが賢明です。

3月末の退職から逆算して、転職活動のスケジュールを立てましょう。

- 4月~8月(情報収集・自己分析期間): 転職を考え始めたら、まずはこの時期に自己分析や業界研究といった情報収集を始めます。夏休みを利用して、転職エージェントに登録し、キャリア相談をしてみるのも良いでしょう。

- 9月~12月(応募・選考期間): 多くの企業が来年4月入社に向けた採用活動を活発化させる時期です。この期間に、履歴書や職務経歴書を準備し、本格的に応募を開始します。面接もこの時期に集中することが多いです。

- 1月~3月(内定・退職準備期間): この時期までに内定を獲得し、退職の意思を学校側に伝えます。後任への引き継ぎを丁寧に行い、円満退職を目指します。

転職活動には一般的に3ヶ月から6ヶ月程度の期間がかかると言われています。余裕を持ったスケジュールを組むことが、焦らずに自分に合った企業を見つけるためのポイントです。

自己分析と情報収集を行う

スケジュールの見通しが立ったら、具体的なアクションに移ります。まずは、前章でも触れた「自己分析」と「業界・企業研究」を徹底的に行います。

自己分析では、「キャリアの棚卸しシート」を作成してみるのがおすすめです。これまでの職務経D歴(担当学年、教科、校務分掌、部活動など)を時系列で書き出し、それぞれの業務で「どのような役割を担ったか(Role)」「どのような課題があったか(Problem)」「どう工夫・行動したか(Action)」「どのような成果が出たか(Result)」を具体的に整理します。これにより、自分の強みや実績が可視化され、応募書類の作成や面接でのアピールに役立ちます。

情報収集では、転職サイトやエージェント、企業のウェブサイトだけでなく、SNSやビジネス系ニュースアプリなども活用し、多角的な視点から情報を集めましょう。可能であれば、興味のある業界で働く知人や友人に話を聞いてみるのも、リアルな情報を得る上で非常に有効です。

応募書類の作成と応募

自己分析と企業研究で方向性が定まったら、いよいよ応募書類(履歴書・職務経歴書)の作成です。特に重要なのが職務経歴書です。ここで、教師の経験を採用担当者に響く「ビジネス言語」に翻訳する作業が求められます。

例えば、以下のように言い換えることができます。

- 学級経営 → 約30名のクラスを1年間マネジメントし、目標達成(例:協調性の育成)に貢献。

- 授業 → 週15コマのプレゼンテーションを実施し、顧客(生徒)満足度の向上に努めた。

- 保護者会 → 年3回、約60名のステークホルダー(保護者)向けの説明会を企画・運営。

- 行事運営 → 複数部署(学年団、各委員会)と連携し、体育祭プロジェクトを成功に導いた。

職務経歴書は、応募する企業や職種に合わせて内容をカスタマイズすることが重要です。企業が求める人物像を意識し、それに合致する自分の経験やスキルを重点的にアピールしましょう。完成したら、転職エージェントの担当者など、第三者に添削してもらうことを強くおすすめします。

面接対策を練る

書類選考を通過したら、次は面接です。面接は、企業があなたの人柄やポテンシャルを見極める場であると同時に、あなたが企業を見極める場でもあります。

特に教師からの転職では、以下の質問は高確率で聞かれるため、回答をしっかり準備しておきましょう。

- 「なぜ教師を辞めようと思ったのですか?」(退職理由)

- 「なぜ数ある業界の中から、この業界を選んだのですか?」(業界志望動機)

- 「なぜ同業他社ではなく、当社を志望するのですか?」(企業志望動機)

- 「あなたの強み(教師経験)を、当社でどう活かせますか?」(自己PR)

- 「今後のキャリアプランを教えてください。」(将来性)

回答は丸暗記するのではなく、要点を押さえた上で、自分の言葉で話せるようにしておくことが大切です。転職エージェントなどを活用して模擬面接を行い、客観的なフィードバックをもらうと、本番での自信に繋がります。服装やマナーといった基本的な部分も、改めて確認しておきましょう。

内定獲得後の退職手続き

無事に内定を獲得したら、最後の関門である退職手続きに進みます。円満退職のためには、正しい手順とタイミング、そして誠実な対応が不可欠です。

- 退職意向の伝達: まずは直属の上司である教頭や校長に、直接会って退職の意思を伝えます。法律上は退職の2週間前までに伝えれば良いとされていますが、学校現場では後任の確保や引き継ぎがあるため、一般的には退職希望日の2〜3ヶ月前(12月〜1月頃)には伝えるのがマナーです。

- 退職願の提出: 口頭で伝えた後、正式に「退職願」を提出します。提出先や書式は学校や自治体の規定に従います。

- 業務の引き継ぎ: 後任の教員や他の同僚が困らないように、担当していた業務の引き継ぎを丁寧に行います。担当クラスの生徒情報、進捗状況、校務分掌のマニュアル、作成した資料などを整理し、分かりやすくまとめておきましょう。

- 挨拶と私物の整理: 最終出勤日には、お世話になった同僚や管理職、そして生徒たちに感謝の気持ちを伝えます。私物は計画的に持ち帰り、学校に迷惑がかからないようにします。

立つ鳥跡を濁さず。最後まで責任を持って業務を全うし、感謝の気持ちを伝えることで、気持ちよく新しいキャリアをスタートさせることができるでしょう。

教師の転職に関するよくある質問

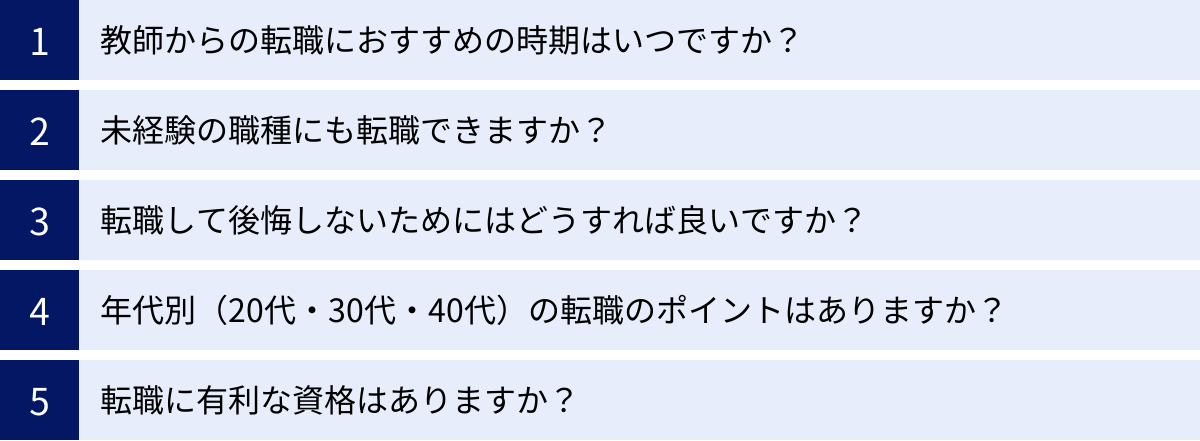

ここでは、教師の転職に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

教師からの転職におすすめの時期はいつですか?

A. 結論として、年度末の3月末退職を目指し、その半年前の秋頃から本格的に活動を始めるのが最もおすすめです。

多くの企業では、4月入社に向けて採用活動が活発化するのが前年の秋から冬(9月〜1月頃)にかけてです。この時期は求人数も多く、選択肢が広がります。このタイミングに合わせて応募できるよう、夏休み期間中から自己分析や情報収集を開始し、秋から応募書類の作成や面接に臨むというスケジュールが理想的です。年度末での退職は、学校への影響を最小限に抑え、円満退職しやすいという点でもメリットが大きいです。

未経験の職種にも転職できますか?

A. はい、十分に可能です。特に20代〜30代前半であれば、ポテンシャルを重視した「未経験者歓迎」の求人が数多くあります。

転職を成功させる鍵は、教師経験で培った「ポータブルスキル(持ち運び可能な能力)」を、希望する職種でどのように活かせるかを具体的にアピールすることです。例えば、コミュニケーション能力、マネジメント能力、課題解決能力などは、どの業界・職種でも求められる重要なスキルです。これらのスキルと、新しい分野を学ぶ高い学習意欲を示すことができれば、未経験というハンデを乗り越えることは可能です。ITエンジニアやWebマーケター、キャリアアドバイザーなどは、未経験から挑戦する元教師の方が多い職種の一例です。

転職して後悔しないためにはどうすれば良いですか?

A. 後悔しない転職を実現するためには、以下の3つのポイントが重要です。

- 転職の「軸」を明確にする: なぜ転職するのか、転職して何を実現したいのか(給与、働き方、やりがいなど)を明確にし、その優先順位を決めましょう。この軸がブレなければ、目先の条件に惑わされず、自分に合った企業を選ぶことができます。

- 情報収集を徹底し、理想と現実のギャップを埋める: 転職先の業界や企業について、良い面だけでなく、厳しい面やデメリットもしっかりと調べましょう。企業の口コミサイトや、実際に働く人からの話も参考にし、入社後のミスマッチを防ぎます。

- 勢いで辞めない: 「もう辞めたい」という感情だけで行動するのは危険です。必ず在職中に転職活動を行い、内定を得てから退職手続きを進めましょう。経済的・精神的な安定が、冷静な判断を可能にします。

年代別(20代・30代・40代)の転職のポイントはありますか?

A. 年代によって、企業から期待されることやアピールすべきポイントが異なります。

- 20代: ポテンシャルと学習意欲が最大の武器です。社会人経験が浅いため、特定のスキルよりも、素直さや成長意欲、人柄などが重視されます。未経験の職種にも積極的にチャレンジできる時期であり、多様なキャリアの可能性が広がっています。「何でも吸収します」という姿勢をアピールしましょう。

- 30代: ポテンシャルに加えて、即戦力としてのスキルや経験が求められます。特に、教師として培ったマネジメント能力やリーダーシップ経験は大きなアピールポイントになります。これまでの経験をどう活かし、企業に貢献できるのかを具体的に示す必要があります。キャリアプランの明確さもより重要になります。

- 40代: 高い専門性やマネジメント経験が必須となります。転職の難易度は上がりますが、これまでの経験を高く評価してくれる企業とマッチングできれば、管理職候補としての採用も期待できます。「教育業界で培った〇〇の専門知識」や「〇〇規模の組織をマネジメントした実績」など、他の候補者にはない明確な強みをアピールすることが不可欠です。人脈を活用したリファラル採用なども視野に入れると良いでしょう。

転職に有利な資格はありますか?

A. 資格は、自身のスキルや意欲を客観的に証明する上で有効ですが、「資格さえあれば転職できる」というものではありません。 あくまで補助的な武器と捉えましょう。有利な資格は、目指す職種によって異なります。

- 汎用的な資格:

- MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト): Word、Excel、PowerPointのスキルを証明でき、特に事務職などで評価されます。

- TOEIC: 点数が高いほど、グローバル企業や英語を使う職種への選択肢が広がります。

- 日商簿記検定: 経理・財務職を目指すなら必須。営業や企画職でも、コスト意識をアピールできます。

- 専門職向けの資格:

- ITパスポート、基本情報技術者試験: IT業界を目指す上での基礎知識を証明します。

- キャリアコンサルタント: 人材業界を目指す場合に、専門性を示せます。

- 宅地建物取引士(宅建士): 不動産業界で重宝されます。

重要なのは、資格取得を通じて得た知識やスキルを、実務でどのように活かしていきたいかを具体的に語れることです。