「未経験から経理に転職したいけれど、専門職だし難しそう…」そんな不安を抱えていませんか。経理は会社の経営を支える重要なポジションであり、専門的な知識が求められるため、未経験からの挑戦にはハードルがあるのも事実です。しかし、結論から言えば、未経験から経理への転職は十分に可能です。

この記事では、経理の仕事内容の基本から、未経験からの転職がなぜ可能なのか、そして転職を成功させるための具体的なポイント、有利になるスキルや資格まで、網羅的に解説します。経理という仕事の魅力と厳しさ、将来のキャリアパスについても深く掘り下げ、あなたの挑戦を後押しします。この記事を読めば、未経験から経理への転職を成功させるための道筋が明確になるでしょう。

目次

経理とはどんな仕事?

経理への転職を考えるなら、まずはその仕事内容を正確に理解することが第一歩です。経理は、単にお金を数えたり、伝票を処理したりするだけの仕事ではありません。会社の経済活動全体を数字で記録・管理し、経営陣の意思決定を支える、いわば「会社の羅針盤」とも言える重要な役割を担っています。

この章では、経理の具体的な業務内容を日次・月次・年次という時間軸で整理し、混同されがちな「財務」「会計」「労務」との違いについても詳しく解説します。

経理の具体的な仕事内容

経理の仕事は、その業務サイクルによって大きく3つに分けられます。毎日行う「日次業務」、月ごとに行う「月次業務」、そして年に一度の「年次業務」です。これらの業務が積み重なることで、会社の健全な財務状況が維持されます。

日常的な業務(日次業務)

日次業務は、経理の仕事の基礎となる部分です。日々発生する会社の「お金の動き」を正確に記録し、管理することが主な目的です。

- 現金・預金の管理: 会社の金庫にある現金の残高を確認したり、銀行口座の入出金記録をチェックしたりします。会社の血液ともいえる資金が、計画通りに動いているか、不正な動きはないかを日々監視する重要な業務です。

- 伝票の起票・整理: 商品の仕入れや販売、経費の支払いなど、すべての取引を「仕訳」という簿記のルールに従って記録し、伝票を作成します。この伝票が、後述する月次決算や年次決算の基礎データとなります。正確さが何よりも求められる作業です。

- 経費精算: 従業員が立て替えた交通費や出張費、交際費などの経費を精算します。申請内容が社内規定に沿っているか、領収書は適切かなどをチェックし、支払い処理を行います。他部署の従業員とのやり取りも発生するため、コミュニケーション能力も問われます。

これらの日次業務は、一見地味に見えるかもしれませんが、会社の財務の健全性を保つための土台となる、非常に大切な仕事です。

月ごとの業務(月次業務)

日々の業務を積み重ね、1ヶ月単位で会社の経営成績や財務状況をまとめるのが月次業務です。経営陣がタイムリーに経営判断を下すための重要な情報を提供します。

- 月次決算: 1ヶ月間の取引記録を集計し、「試算表」や「月次決算報告書」といった書類を作成します。これにより、その月の売上、利益、費用などを把握し、予算と実績の比較分析を行います。この報告は、経営層が「今、会社は儲かっているのか」「計画通りに進んでいるのか」を判断する上で不可欠です。

- 売掛金・買掛金の管理: 商品やサービスを販売したものの、まだ代金を受け取っていない「売掛金」と、商品を仕入れたものの、まだ代金を支払っていない「買掛金」を管理します。期日通りに入金されているか、支払いが遅れていないかを確認し、必要に応じて取引先に連絡を取ることもあります。キャッシュフローを安定させるための重要な業務です。

- 請求・支払業務: 取引先に対して請求書を発行し、一方で仕入先や業者への支払いを行います。請求漏れや支払い遅延は会社の信用問題に直結するため、細心の注意が必要です。

- 給与計算・社会保険料の納付: 従業員の給与を計算し、所得税や住民税、社会保険料(健康保険、厚生年金など)を天引きして、期日までに支払います。従業員の生活に直結するため、絶対にミスの許されない業務の一つです。

年に一度の業務(年次業務)

年次業務は、1年間の経理業務の集大成です。会社の1年間の経営活動の最終的な成果をまとめ、社内外の関係者に報告します。

- 年次決算(本決算): 1年間のすべての取引記録を基に、「貸借対照表(B/S)」「損益計算書(P/L)」「キャッシュフロー計算書(C/F)」といった財務諸表を作成します。これは会社の1年間の成績表であり、株主や金融機関、税務署など、多くのステークホルダー(利害関係者)に公開される非常に重要な書類です。

- 税務申告: 確定した決算数値を基に、法人税や消費税、事業税などの税額を計算し、税務署に申告・納税します。税法は非常に複雑で、毎年のように改正があるため、常に最新の知識を学び続ける必要があります。

- 年末調整: 従業員一人ひとりの年間の所得税額を確定させる手続きです。毎月の給与から天引きされている源泉徴収税額と、本来納めるべき年税額との差額を調整します。従業員から生命保険料控除証明書などを集め、正確に計算する必要があります。

- 監査対応・株主総会準備: 上場企業や大会社の場合、作成した財務諸表が会計基準に準拠して正しく作成されているか、公認会計士や監査法人による「会計監査」を受ける必要があります。経理部門は、その監査の対応窓口となります。また、決算内容を株主に報告するための株主総会の準備も行います。

このように、経理の仕事は日々の細かな作業から、月次、年次へと続く一連のサイクルで成り立っており、会社の根幹を支える専門性の高い職務であることがわかります。

財務・会計・労務との違い

経理とよく似た言葉に「財務」「会計」「労務」があります。これらは互いに関連していますが、担う役割は明確に異なります。その違いを理解することは、経理の仕事をより深く知る上で重要です。

| 職種 | 主な役割 | 時間軸 | 仕事内容の例 |

|---|---|---|---|

| 経理 | 過去から現在のお金の動きを記録・管理する | 過去〜現在 | 日々の伝票作成、月次・年次決算、経費精算 |

| 財務 | 未来のお金の流れを計画・管理する | 未来 | 資金調達(融資、増資)、資産運用、予算策定 |

| 会計 | 会社の経済活動を測定・報告する | 過去〜現在 | 財務諸表の作成(財務会計)、経営分析資料の作成(管理会計) |

| 労務 | 従業員に関する事務手続きや環境整備を行う | 現在 | 給与計算、社会保険手続き、勤怠管理、就業規則の管理 |

- 財務との違い:

経理が「過去から現在までのお金の動きを記録・管理する」仕事であるのに対し、財務は「未来のお金をどう動かすかを計画・管理する」仕事です。具体的には、銀行からの資金調達(借入)、株式発行による資金調達、M&A(企業の合併・買収)の検討、余剰資金の運用などが財務の役割です。経理が作成した決算書を基に、将来の資金計画を立てるのが財務、と考えると分かりやすいでしょう。中小企業では、経理担当者が財務の役割を兼ねることも少なくありません。 - 会計との違い:

「会計」は「経理」よりも広い概念です。「会計」は、会社の経済活動を測定し、利害関係者に報告するための一連のプロセスや制度そのものを指します。会計は大きく「財務会計」と「管理会計」に分けられます。- 財務会計: 株主や銀行、税務署といった社外の利害関係者に、会社の財政状態や経営成績を報告するための会計です。法律や会計基準といった厳格なルールに基づいて財務諸表を作成します。

- 管理会計: 社長の右腕として社内の経営者や管理者が意思決定を行うために役立つ情報を提供する会計です。事業部ごとの採算分析や、製品・サービス別の原価計算など、社内向けの資料を作成するため、決まったフォーマットはありません。

経理の仕事は、この「会計」という大きな枠組みの中で、主に「財務会計」に関わる日々の具体的な処理を行う業務と位置づけられます。

- 労務との違い:

労務は「人」に関わる仕事です。従業員の入社・退職手続き、勤怠管理、社会保険の手続き、就業規則の管理、福利厚生の運用など、従業員が働きやすい環境を整えるのが主な役割です。経理業務の一部である「給与計算」は、従業員の勤怠データに基づいて行われるため、労務と密接に関連しますが、労務の主眼は「労働環境の整備」、経理の主眼は「お金の管理」という点で異なります。

これらの違いを理解することで、経理が会社組織の中でどのようなポジションにあり、どのような専門性が求められるのかがより明確になります。

未経験から経理への転職は本当に可能?

専門的なイメージの強い経理職ですが、未経験からでも本当に転職できるのでしょうか。ここでは、その可能性と、一方で「難しい」と言われる理由、そして年代別の転職事情について深掘りしていきます。

未経験でも経理への転職は可能

結論として、未経験から経理職への転職は十分に可能です。その背景にはいくつかの理由があります。

第一に、経理はどの業界・どの企業にも不可欠な部署であるため、常に一定の求人需要があることです。会社の規模に関わらず、お金の管理は事業を継続する上で必須の機能です。特に、成長中のベンチャー企業や、経理担当者の高齢化が進む中小企業などでは、未経験者でもポテンシャルを重視して採用するケースが見られます。

第二に、ポテンシャル採用の枠があることです。特に20代の若手層に対しては、現時点でのスキルや経験よりも、今後の成長可能性や学習意欲、人柄などを重視して採用する企業が少なくありません。基本的なPCスキルやコミュニケーション能力、そして何よりも「経理の仕事に挑戦したい」という強い熱意があれば、未経験というハンディキャップを乗り越えることは可能です。

第三に、人手不足の傾向も追い風になっています。少子高齢化による労働人口の減少に加え、経理業務の専門性の高さから、経験者の採用が難しくなっている企業もあります。そのため、未経験者を採用し、自社で一から育てていこうという考え方の企業も増えています。

もちろん、誰でも簡単になれるわけではありません。しかし、適切な準備と戦略をもって臨めば、未経験から経理への扉を開くことは決して夢物語ではないのです。

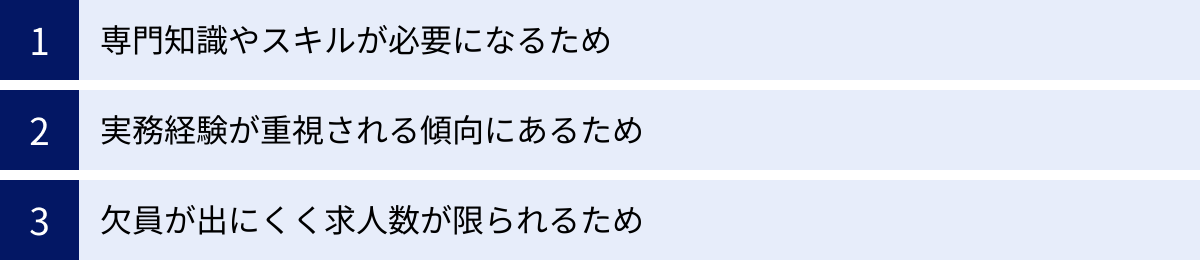

転職が難しいと言われる3つの理由

一方で、「経理への転職は難しい」という声もよく聞かれます。その理由を正しく理解し、対策を立てることが成功への鍵となります。

① 専門知識やスキルが必要になるため

経理の仕事は、簿記の知識が必須です。日々の取引を「仕訳」というルールに沿って記録することから、決算書の作成まで、すべての業務が簿記の原理に基づいています。簿記を知らないと、仕事の内容を理解することすら困難です。

さらに、会計基準や会社法、法人税法といった関連法規の知識も求められます。これらのルールは頻繁に改正されるため、常に学び続ける姿勢が必要です。こうした専門性の高さが、未経験者にとって最初の大きな壁となります。企業側も、教育コストを考えると、少しでも知識のある人材を求めるのは自然なことです。だからこそ、転職活動を始める前に、少なくとも日商簿記検定3級、できれば2級程度の知識を身につけておくことが、スタートラインに立つための最低条件と言えるでしょう。

② 実務経験が重視される傾向にあるため

経理は、知識だけでなく実務経験がものを言う世界です。教科書で学んだ知識だけでは対応できない、イレギュラーな取引や判断が求められる場面が多々あります。例えば、特殊な契約の会計処理や、税務調査への対応、会計ソフトのトラブルシューティングなどは、経験を通じてしか身につかないスキルです。

そのため、企業は即戦力となる経験者を採用したいと考えるのが一般的です。特に、欠員補充で1名だけ採用するようなケースでは、教育に時間をかける余裕がなく、入社後すぐに業務を任せられる経験者が優先される傾向が強まります。未経験者は、この「実務経験の壁」をいかに乗り越えるかが課題となります。資格取得で知識を証明したり、これまでの職務経験の中から経理に活かせるスキルをアピールしたりといった工夫が不可欠です。

③ 欠員が出にくく求人数が限られるため

経理は専門職であり、一度スキルを身につければ長く働き続ける人が多い職種です。営業職などと比べて人の入れ替わりが激しくなく、離職率が比較的低い傾向にあります。そのため、そもそも求人が出るタイミングが限られています。

また、一つの会社における経理部門の人数は、営業部門などに比べて少ないのが一般的です。大企業でもない限り、数名程度の少数精鋭で運営されているケースが多く、増員よりも欠員補充での募集が中心となります。結果として、未経験者向けの求人は、経験者向けに比べて少なくなりがちです。だからこそ、未経験者歓迎の求人を見つけた際には、すぐに応募できるよう準備を整えておくことが重要になります。

年代別に見る転職の可能性

未経験から経理を目指す際の難易度は、年代によっても変わってきます。ここでは20代と30代以降に分けて、それぞれの可能性とポイントを見ていきましょう。

20代はポテンシャル採用が期待できる

20代、特に第二新卒を含む20代半ばまでは、未経験からの経理転職において最も有利な年代と言えます。この年代に企業が期待するのは、即戦力としてのスキルよりも、むしろ将来性(ポテンシャル)です。

- 学習意欲と吸収力: 若い人材は新しい知識やスキルを素早く吸収してくれるという期待があります。「簿記の資格取得に向けて勉強中です」といった具体的な行動は、高い学習意欲のアピールになります。

- 柔軟性と適応力: 前職のやり方に固執せず、新しい会社の文化や仕事の進め方に柔軟に対応できる点が評価されます。

- 長期的な活躍への期待: 若いうちから育成することで、将来的に会社の経理部門を担う中核人材として成長してくれることを期待しています。

20代であれば、たとえ実務経験がなくても、基本的なビジネスマナーやPCスキル、そして何より「経理として成長したい」という強い熱意を伝えることができれば、採用の可能性は十分にあります。まずは日商簿記2級の取得を目指し、未経験者歓迎の求人に積極的に応募してみるのが良いでしょう。

30代以降は経験やスキルがより重要になる

30代以降になると、20代のようなポテンシャル採用の枠は減少し、これまでのキャリアで培ってきた経験やスキルをどう経理の仕事に活かせるか、という視点がより重要になります。全くの異業種・異職種からの転職は、20代に比べてハードルが上がります。

しかし、可能性がゼロというわけではありません。成功の鍵は、「これまでの経験」と「経理の仕事」の間に橋を架けることです。

- マネジメント経験: 例えば、前職で店長やチームリーダーとして売上管理や予算管理、スタッフの勤怠管理などを行っていた経験は、経理の管理会計的な視点や労務管理の素養としてアピールできます。

- 業界知識: 特定の業界(例えば、建設業やIT業界など)での勤務経験が長ければ、その業界特有の会計処理(工事進行基準など)や商慣習への理解が早いという強みになります。企業側も、業界知識のある人材は育成しやすいと考えるかもしれません。

- コミュニケーション能力や折衝能力: 営業職や接客業で培った高いコミュニケーション能力は、他部署や取引先、金融機関とのやり取りが多い経理業務でも大いに役立ちます。

30代以降の転職では、日商簿記2級の資格取得はもはや必須条件と考え、それに加えて、自分のキャリアを棚卸しし、経理の仕事に貢献できる点を論理的に説明できる準備が不可欠です。年収が一時的に下がる可能性も受け入れた上で、長期的なキャリアを見据えた挑戦であるという覚悟も必要になるでしょう。

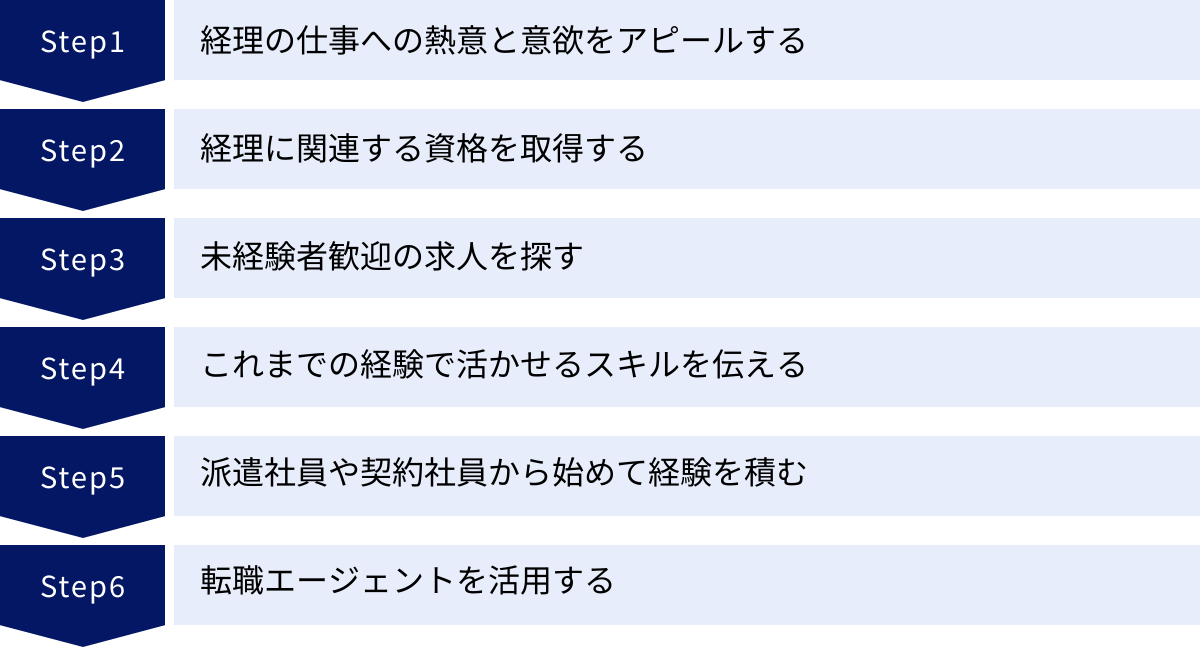

未経験からの転職を成功させるための6つのポイント

未経験から経理への転職は可能ですが、成功を掴むためには戦略的な準備が欠かせません。ここでは、転職を成功に導くための6つの具体的なポイントを解説します。これらを着実に実行することで、採用担当者に「この人を採用したい」と思わせることができるでしょう。

① 経理の仕事への熱意と意欲をアピールする

未経験者採用において、企業が最も重視することの一つが「なぜ経理の仕事がしたいのか」という志望動機の強さです。「楽そうだから」「安定してそうだから」といった安易な理由では、まず通用しません。なぜなら、経理は専門性が高く、地道な努力と継続的な学習が求められる仕事だからです。

熱意をアピールするためには、志望動機を深く掘り下げる必要があります。

- きっかけを具体的に語る: 前職で予算管理や売上分析に携わった経験から、会社の数字の裏側にもっと深く関わりたいと思った、など、具体的なエピソードを交えて語りましょう。

- 経理の仕事の魅力を自分の言葉で語る: 「会社の経営を数字の面から支えることにやりがいを感じる」「正確な仕事を通じて会社の信頼性を高めることに貢献したい」など、自分が経理のどこに魅力を感じているのかを明確に伝えます。

- 入社後のビジョンを示す: 「まずは日々の業務を確実にこなし、将来的には月次決算を一人で任せてもらえるようになりたい」「貴社の〇〇という事業の成長を、経理の立場からサポートしたい」など、入社後の具体的な目標を語ることで、長期的に貢献する意欲があることを示せます。

本気度を伝えるためには、なぜ他の職種ではなく経理なのか、そしてなぜ数ある企業の中でその会社を選んだのかを、論理的かつ情熱的に説明することが重要です。

② 経理に関連する資格を取得する

未経験者にとって、資格は客観的に知識と意欲を証明できる最強の武器です。実務経験がない分、資格取得という具体的な行動でハンディキャップを埋める必要があります。

特におすすめなのが「日商簿記検定2級」です。

3級は簿記の基本的な仕組みを理解する上で役立ちますが、商業簿記のみが範囲であり、実務で求められるレベルには少し足りません。一方、2級では商業簿記に加えて「工業簿記」も範囲に含まれ、株式会社の会計処理や連結会計の初歩など、より実践的な内容を学びます。企業の採用担当者も「簿記2級」を応募の最低条件としているケースが多く、これを持っているかどうかで、応募できる求人の数が大きく変わってきます。

簿記以外にも、PCスキルを証明する「MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)」や、実務能力を測る「FASS検定」なども有効です。これらの資格については後の章で詳しく解説します。

重要なのは、資格取得をゴールとせず、それをスタートラインと捉え、継続的に学習する姿勢を見せることです。

③ 未経験者歓迎の求人を探す

やみくもに応募しても、時間と労力が無駄になるだけです。効率的に転職活動を進めるためには、「未経験者歓迎」や「第二新卒歓迎」と明記されている求人にターゲットを絞ることが賢明です。

これらの求人を出す企業は、未経験者を採用することを前提としています。つまり、充実した研修制度やOJT(On-the-Job Training)の体制が整っている可能性が高いということです。入社後に先輩社員から丁寧に仕事を教えてもらえる環境であれば、未経験者でもスムーズに業務に慣れていくことができます。

未経験者歓迎の求人は、以下のような企業で見つかりやすい傾向があります。

- 中小企業・ベンチャー企業: 経理部門の体制をこれから構築していく、あるいは強化していく段階にある企業では、ポテンシャルを重視して採用することがあります。

- 人手不足の業界: 常に一定の需要がありながら、働き手が不足している業界(例えば、介護や建設など)では、職種未経験でも受け入れる土壌がある場合があります。

求人サイトを利用する際は、フリーワード検索で「経理 未経験」と入力するだけでなく、詳細条件で「未経験OK」「職種未経験歓迎」といった項目にチェックを入れて絞り込むと効率的です。

④ これまでの経験で活かせるスキルを伝える

「未経験だからアピールできることが何もない」と考えるのは間違いです。どんな職種の経験であっても、経理の仕事に活かせる「ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)」は必ず存在します。自分のキャリアを棚卸しし、経理業務と結びつけてアピールしましょう。

- 営業職の経験: 売上目標や実績の管理、顧客との交渉経験は、予算管理能力やコミュニケーション能力としてアピールできます。「数字を追いかける」という点では経理と共通しています。

- 販売・接客職の経験: 在庫管理や売上金の管理経験は、経理の基本的な業務に通じます。また、クレーム対応などで培った丁寧な対応力は、社内外とのやり取りで役立ちます。

- 事務職の経験: 書類作成やデータ入力、電話応対などの経験は、経理事務の正確性やスピードに直結します。特に、Excelで関数を使っていた経験などは大きなアピールポイントになります。

重要なのは、単に「〇〇ができます」と言うだけでなく、「前職の〇〇という経験で培った△△というスキルを、貴社の経理業務における□□という場面で活かせます」と具体的に説明することです。これにより、採用担当者はあなたが自社で活躍する姿をイメージしやすくなります。

⑤ 派遣社員や契約社員から始めて経験を積む

どうしても正社員での転職が難しい場合、まずは派遣社員や契約社員として経理のキャリアをスタートさせるという選択肢も非常に有効です。

この方法の最大のメリットは、「実務経験」を積めることです。たとえアシスタント的な業務から始まったとしても、伝票処理や経費精算といった実際の業務に触れることで、簿記の知識がどのように実務で使われるのかを肌で感じることができます。この経験は、次のステップである正社員転職の際に、何よりも強力なアピール材料となります。

また、派遣社員であれば、大手企業で働くチャンスもあります。大手企業は経理業務が細分化されていることが多く、「売掛金担当」「経費精算担当」など、特定の業務に集中してスキルを磨くことができます。

さらに、働きぶりが評価されれば、「紹介予定派遣」の制度を利用したり、直接雇用の声がかかったりして、その企業で正社員になれる可能性もあります。正社員登用への道が閉ざされているわけではありません。まずは実務経験を積むことを最優先に考え、非正規雇用からキャリアを築いていくという戦略は、未経験者にとって現実的で賢い選択肢の一つです。

⑥ 転職エージェントを活用する

一人で転職活動を進めるのが不安な場合は、転職エージェントを積極的に活用することをおすすめします。転職エージェントは、求職者と企業を繋ぐプロフェッショナルであり、多くのメリットを提供してくれます。

- 非公開求人の紹介: 転職サイトには掲載されていない「非公開求人」を紹介してもらえる可能性があります。これらの中には、未経験者向けの優良求人が含まれていることもあります。

- 書類添削・面接対策: 経理職の転職市場を熟知したキャリアアドバイザーが、あなたの職務経歴書や志望動機を、より魅力的に見せるためのアドバイスをしてくれます。模擬面接などを通じて、採用担当者に響く受け答えの練習もできます。

- 企業との条件交渉: 給与や勤務条件など、自分では言い出しにくい交渉を代行してくれます。

- キャリア相談: そもそも経理を目指すべきか、といった根本的な悩みから、将来のキャリアパスまで、客観的な視点で相談に乗ってくれます。

特に、経理などの専門職に特化した転職エージェントであれば、業界の動向や企業の内情にも詳しいため、より質の高いサポートが期待できます。複数のエージェントに登録し、自分と相性の良いアドバイザーを見つけるのが成功のコツです。

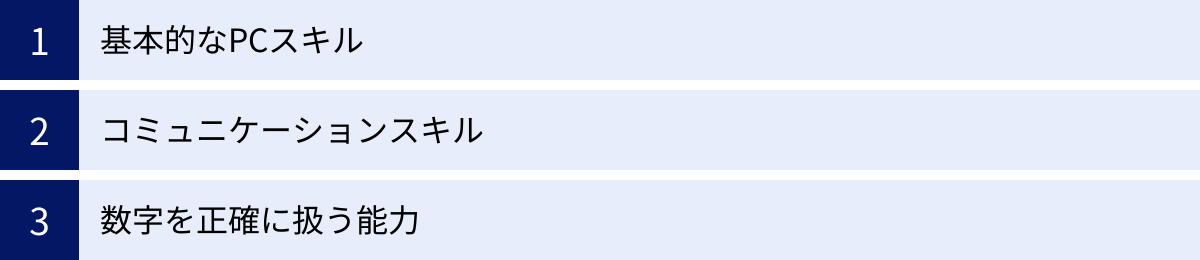

未経験者がアピールできる経理に役立つスキル

未経験から経理への転職を目指す際、簿記などの専門知識以外にも、これまでの社会人経験で培ったスキルの中にアピールできるものがたくさんあります。ここでは、特に経理業務で重要となる3つのポータブルスキルについて解説します。これらのスキルを自分の経験と結びつけてアピールすることで、未経験というハンディを補うことができます。

基本的なPCスキル

現代の経理業務は、PCなしでは成り立ちません。手書きの帳簿を使っている企業はごく少数で、ほとんどの企業が会計ソフトや表計算ソフトを駆使して業務を行っています。そのため、基本的なPCスキルは、もはや必須のスキルと言えます。

特に重要なのが、Microsoft Excel(エクセル)を使いこなす能力です。経理では、会計ソフトから出力したデータをExcelで加工・分析する場面が非常に多くあります。

- 必須レベルの関数:

SUM,AVERAGE: 合計や平均を求める基本中の基本です。IF: 条件によって表示を変える関数。エラーチェックなどに使います。VLOOKUP,XLOOKUP: 複数の表から関連するデータを抽出する関数。データ照合に頻繁に利用されます。SUMIF,COUNTIF: 条件に合うデータだけを合計・カウントする関数。特定の勘定科目や取引先ごとの集計に役立ちます。

- アピールできると強力な機能:

- ピボットテーブル: 大量のデータをドラッグ&ドロップ操作だけで、多角的に集計・分析できる機能です。月次報告資料の作成などを効率化できます。

- ショートカットキーの活用: データ入力や操作を素早く行うために、ショートカットキーを使いこなせることは、作業効率の高さをアピールする上で有効です。

面接では「Excelはどの程度使えますか?」と聞かれることがよくあります。その際に「基本的な操作はできます」と答えるだけでなく、「VLOOKUP関数やピボットテーブルを使って、売上データの集計・分析を行っていました」のように、具体的な機能名や活用事例を交えて説明できると、スキルの高さを効果的に伝えられます。MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)の資格を取得しておくのも、客観的な証明として有効です。

コミュニケーションスキル

経理は一日中デスクで黙々と数字と向き合っている、というイメージがあるかもしれませんが、それは大きな誤解です。実際には、社内外の様々な人と関わる機会が多く、高いコミュニケーションスキルが求められます。

- 社内でのコミュニケーション:

- 経費精算のやり取り: 各部署の従業員から提出される経費精算の申請内容に不備があった場合、それを角が立たないように伝え、修正を依頼する必要があります。

- 予算に関するヒアリング: 各部署の予算を作成する際に、必要な経費や計画についてヒアリングを行います。相手の意図を正確に汲み取り、必要な情報を引き出す能力が求められます。

- 経営層への報告: 月次決算や年次決算の結果を、専門用語を多用せず、分かりやすく経営層に報告する能力も重要です。

- 社外とのコミュニケーション:

- 取引先とのやり取り: 請求や支払いに関して、取引先の経理担当者と電話やメールで連絡を取ることがあります。

- 金融機関との折衝: 融資を受ける際には、銀行の担当者に事業計画や財務状況を説明する必要があります。

- 税理士や公認会計士との連携: 決算や税務申告の際には、顧問税理士や監査法人と密に連携し、必要な資料の提出や説明を行います。

前職が営業職や接客業だった方は、ここで培った対人スキルを大いにアピールできます。「顧客の複雑な要望をヒアリングし、最適な提案を行ってきた経験は、社内の各部署との調整業務に活かせます」といったように、具体的なエピソードを交えて、自分のコミュニケーション能力が経理の仕事でどのように役立つかを説明しましょう。

数字を正確に扱う能力

経理の仕事において、数字の正確性は絶対です。1円のズレが、会社の信用を揺るがす大きな問題に発展することもあります。そのため、数字を正確に、そして粘り強く扱える能力は、経理担当者にとって最も基本的な素養の一つです。

これは、単に「計算が得意」ということだけを意味するわけではありません。

- 注意力・集中力: 大量の伝票やデータを処理する中で、小さなミスや違和感を見逃さない注意力が必要です。「何かおかしい」と感じる感覚も大切になります。

- 論理的思考力: なぜこの数字になるのか、その根拠は何かを常に論理的に考える力が求められます。勘定科目の残高が合わない時などに、原因を突き止めるために論理的な思考で問題を切り分けていく能力が必要です。

- 忍耐力・粘り強さ: 月末の残高チェックなどで、原因不明の差異がどうしても見つからないことがあります。そんな時でも、諦めずに根気強く原因を追究し、解決まで導く粘り強さが求められます。

このスキルをアピールするためには、「前職で〇〇の在庫管理を担当し、毎月数千点に及ぶ商品の棚卸しを誤差なく行っていました」や、「〇〇の売上データを分析し、報告書の数字の正確性には特にこだわってきました」など、過去の経験の中で、いかに数字の正確性を重視して仕事に取り組んできたかを具体的に語ることが有効です。数字を扱うことへの抵抗がなく、むしろそれを楽しめるという姿勢を見せることができれば、未経験であっても高い評価を得られるでしょう。

未経験からの経理転職に有利なおすすめ資格4選

未経験者が経理への転職を成功させる上で、資格は知識と熱意を証明するための強力なパスポートとなります。ここでは、転職活動で特に評価されやすい4つの資格をピックアップし、それぞれの特徴や取得するメリットを詳しく解説します。

| 資格名 | 概要 | 推奨レベル | 転職での評価・メリット |

|---|---|---|---|

| 日商簿記検定 | 企業の経営活動を記録・計算・整理するための技能を証明する最も代表的な資格。 | 2級以上 | 【必須級】 経理知識の基礎を証明する上で最も一般的かつ評価が高い。多くの企業が応募条件に挙げる。 |

| MOS | Word、Excel等のオフィスソフトのスキルを客観的に証明する国際資格。 | スペシャリスト(一般) | 【強力な武器】 PCスキル、特にExcel能力の客観的な証明になる。実務能力の高さをアピールできる。 |

| FASS検定 | 経理・財務分野における実務知識とオペレーションスキルを測定する検定。 | レベルB以上 | 【差別化要素】 簿記知識だけでなく実務能力もアピール可能。簿記と併用することで、より実践的な人材であることを示せる。 |

| 給与計算実務能力検定 | 給与計算業務に関する知識と、関連する社会保険や税務の知識を証明する資格。 | 2級 | 【専門性の証明】 給与計算という特定の分野での専門性を示せる。労務にも関心があることをアピールでき、キャリアの幅が広がる。 |

① 日商簿記検定

日商簿記検定は、経理を目指す上での「王道」とも言える資格です。日本商工会議所が主催しており、知名度、信頼性ともに非常に高く、多くの企業が採用の判断基準にしています。

- 3級と2級の違い:

- 3級: 経理・会計の基本的な用語や、個人商店レベルの商業簿記(仕入・販売など)の仕組みを学びます。経理の入門として最適ですが、転職市場でのアピール力は限定的です。「勉強中」であることを示すには良いですが、これだけでは不十分な場合が多いです。

- 2級: 3級の範囲に加え、株式会社の会計で必要となる「工業簿記(製造業の原価計算)」や、より複雑な商業簿記(有価証券、固定資産、連結会計の初歩など)を学びます。実務で求められる知識レベルに近く、多くの企業が「簿記2級以上」を応募条件に掲げているため、未経験から経理を目指すなら、まずこの2級の取得を目標にすべきです。

- 取得のメリット:

- 応募できる求人が格段に増える: 簿記2級を持っているだけで、書類選考を通過する確率が大きく上がります。

- 経理の共通言語が身につく: 面接で経理に関する質問をされても、専門用語を使って的確に答えることができるようになります。

- 学習意欲の証明: 未経験者が簿記2級を取得するには、相応の学習時間(一般的に200〜300時間程度)が必要です。それをやり遂げたこと自体が、仕事への熱意と真面目さの証明になります。

(参照:商工会議所の検定試験 公式サイト)

② MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)

MOSは、WordやExcel、PowerPointといったMicrosoft Office製品の利用スキルを証明する国際資格です。経理業務ではExcelを多用するため、MOSのExcel資格は、PCスキルを客観的にアピールする上で非常に有効です。

- レベル:

- スペシャリスト(一般レベル): 一般的なビジネスシーンで必要とされる基本的な機能を網羅しています。関数(IF、VLOOKUPなど)やグラフ作成、データベース機能などが含まれており、このレベルを取得しているだけでも十分にアピールになります。

- エキスパート(上級レベル): ピボットテーブルやマクロなど、より高度なデータ分析や業務効率化の機能を扱えることを証明します。ここまで取得していると、他の候補者との大きな差別化になります。

- 取得のメリット:

- 実務能力の高さを具体的に示せる: 「Excelが使えます」という曖昧な自己申告ではなく、「MOSスペシャリストを取得しています」と伝えることで、どの程度のスキルがあるのかを客観的に証明できます。

- 作業効率への期待感: Excelを使いこなせる人材は、定型業務を効率的に処理してくれるだろうという期待感を採用担当者に与えることができます。

- 他の資格との相乗効果: 日商簿記2級とMOS Excelをセットでアピールすることで、「会計知識」と「それを処理するPCスキル」の両方を備えている、バランスの取れた人材であることを示せます。

(参照:MOS公式サイト – オデッセイ コミュニケーションズ)

③ FASS検定(経理・財務スキル検定)

FASS検定は、日本CFO協会が主催する、経理・財務分野の「実務知識」と「業務遂行能力(オペレーションスキル)」を測定することに特化した検定です。資産、決算、税務、資金の4分野から、実務ベースの問題が出題されます。

- 特徴:

- 知識偏重ではない: 簿記検定が「知識」を問う側面が強いのに対し、FASS検定は「この場面でどう処理するか」といった実務的な判断力を問う問題が多いのが特徴です。

- 合否ではなくレベル評価: 試験結果は合否ではなく、スコアに応じてA〜Eの5段階で評価されます。レベルA(80%以上の正答率)は「経理・財務分野で自信をもって業務を遂行できるレベル」とされ、高い評価を得られます。まずはレベルB(64%以上)を目指すのが現実的な目標となるでしょう。

- 取得のメリット:

- 他の候補者との差別化: 簿記検定の取得者は多いですが、FASS検定まで取得している未経験者はまだ少数です。簿記と合わせてアピールすることで、「知識だけでなく、実務への意識も高い」という印象を与えることができます。

- 網羅的な知識の証明: 資産管理から税務、資金繰りまで、経理・財務業務を幅広くカバーしているため、自分の知識レベルを客観的に把握し、アピールすることができます。

(参照:FASS検出公式サイト – 一般社団法人日本CFO協会)

④ 給与計算実務能力検定

給与計算実務能力検定は、その名の通り、給与計算業務に関する専門知識と実務能力を証明するための資格です。一般財団法人実務能力開発支援協会が主催しています。

- 特徴:

- 給与計算に特化: 給与計算に必要な労働基準法の知識、社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険など)の仕組み、所得税・住民税の計算方法など、専門的かつ実践的な内容を学びます。

- レベル: 2級と1級があり、まずは社会保険や税務の基本的な仕組みを理解し、日常の給与計算ができるレベルとされる2級の取得がおすすめです。

- 取得のメリット:

- 専門性の高いスキルをアピール: 経理業務の中でも、特に専門性が高いとされる給与計算の知識を持っていることは大きな強みになります。従業員数の多い企業や、労務管理を重視する企業で高く評価される可能性があります。

- キャリアの幅が広がる: この資格を持つことで、経理だけでなく、人事・労務部門へのキャリアチェンジも視野に入れることができます。

- ミスの許されない業務への適性: 給与計算は従業員の生活に直結するため、絶対にミスが許されません。この資格を持っていることは、あなたが責任感を持って正確な仕事ができる人材であることの間接的な証明にもなります。

これらの資格は、あくまで転職を有利に進めるためのツールです。最も大切なのは、資格取得を通じて得た知識を、入社後にどう活かしていきたいかを自分の言葉で語ることです。

経理の仕事の魅力と厳しさ

どんな仕事にも、やりがいや魅力がある一方で、大変なことや厳しい側面が存在します。経理の仕事も例外ではありません。転職してから「思っていたのと違った」と後悔しないために、光と影の両面を正しく理解しておくことが重要です。

経理の仕事で感じるやりがい

経理の仕事には、地道な作業の先にある大きな達成感や、他では得られない独自の魅力があります。

専門的なスキルが身につく

経理の仕事を通じて、簿記、会計、税務といった一生モノの専門的なスキルを身につけることができます。これらのスキルは汎用性が高く、どの業界・どの企業でも通用するため、一度身につければキャリアの安定に繋がります。

例えば、日々の仕訳から月次・年次決算までの一連の流れを経験することで、会社の経済活動がどのように財務諸表に反映されるのかを深く理解できます。また、税法の改正や新しい会計基準の導入など、常に新しい知識を学び続ける必要があるため、知的好奇心を満たしながら自己成長を実感できるでしょう。専門性を高めていけば、市場価値の高い人材となり、将来的なキャリアアップや転職にも有利に働きます。

会社の経営状況を把握できる

経理は、会社の「お金」の流れをすべて把握できる唯一無二のポジションです。売上や利益、費用といった数字を通じて、会社の経営状況をリアルタイムで、かつ最も客観的に理解することができます。

自分が作成した決算書や分析資料が、経営陣の重要な意思決定(例えば、新規事業への投資やコスト削減策の策定など)に使われることもあります。自分の仕事が会社の方向性を左右する一助となっていると感じる瞬間は、大きなやりがいと責任を感じるでしょう。「会社の経営に深く関わっている」という実感は、他の職種ではなかなか味わえない経理ならではの醍醐味です。

ワークライフバランスが保ちやすい

経理の仕事は、日次・月次・年次といった業務サイクルが明確に決まっています。そのため、繁忙期と閑散期の予測がつきやすく、比較的スケジュール管理がしやすいという特徴があります。

月末月初や決算期は多忙になりますが、それ以外の時期は比較的落ち着いて業務に取り組めることが多く、定時で帰りやすい傾向にあります。プライベートの予定も立てやすく、仕事と生活のバランスを取りながら長く働き続けたいと考える人にとっては、非常に魅力的な環境と言えるでしょう。また、デスクワークが中心であるため、体力的な負担が少ないのも特徴です。

経理の仕事で大変なこと

魅力的な側面がある一方で、経理の仕事には特有の厳しさも存在します。これらを事前に覚悟しておくことが、ミスマッチを防ぐ上で大切です。

年収が一時的に下がる可能性がある

未経験から経理職に転職する場合、前職の給与に比べて年収が一時的に下がってしまう可能性は覚悟しておく必要があります。特に、営業職などでインセンティブ(成果報酬)を得ていた方が、固定給の経理職に転職すると、そのギャップを大きく感じるかもしれません。

企業側から見れば、未経験者はまだ一人前の戦力ではなく「育成対象」です。そのため、最初はポテンシャル採用として、経験者に比べて低めの給与水準からスタートするのが一般的です。しかし、これはあくまで一時的なものと捉えるべきです。実務経験を積み、スキルアップを果たし、会社への貢献度が上がっていけば、それに伴って昇給や昇進が期待できます。専門性を高めてより条件の良い会社へ転職するという道もあります。長期的な視点でキャリアを捉えることが重要です。

地道で細かい作業が多い

経理の仕事は、華やかさとは無縁です。日々の業務は、大量の伝票や請求書の処理、データの入力、数字のチェックといった、地道で細かい作業の繰り返しが中心となります。1円の誤差も見逃せないというプレッシャーの中で、高い集中力を保ちながらコツコツと作業を続ける忍耐力が求められます。

創造的な仕事や、目に見える成果がすぐに欲しいというタイプの人にとっては、こうしたルーティンワークが単調で退屈に感じられるかもしれません。しかし、この地道な作業の積み重ねが、会社の正確な財務状況を支えているという自負を持てるかどうかが、経理の仕事を楽しめるかどうかの分かれ道になります。

繁忙期は業務量が増える

ワークライフバランスが保ちやすいと述べましたが、それは常にではありません。経理には明確な繁忙期が存在し、その時期は業務量が急増し、残業が続くことも覚悟しなければなりません。

- 月末月初: 月次決算の締め作業や、請求・支払業務が集中します。

- 四半期末・期末: 四半期決算や年次決算(本決算)の時期は、1年で最も忙しくなります。財務諸表の作成、税務申告の準備、監査対応などが重なり、数週間にわたって多忙な日々が続くこともあります。

- 年末: 年末調整の業務が加わります。全従業員の書類をチェックし、税額を計算するため、膨大な作業量となります。

これらの繁忙期を乗り切るためには、計画的なスケジュール管理と、プレッシャーの中でも冷静に業務を遂行する精神的な強さが求められます。

経理として働く人の特徴

経理の仕事には、特有の適性が求められます。自分が経理に向いているかどうかを知ることは、転職を成功させ、長く働き続けるために非常に重要です。ここでは、経理として活躍している人に共通して見られる特徴を3つ紹介します。

数字を扱うことに抵抗がない人

これは経理担当者にとって最も基本的な資質です。経理の仕事は、朝から晩まで数字と向き合うと言っても過言ではありません。伝票、請求書、帳簿、決算書など、目にする書類はすべて数字で埋め尽くされています。

ただし、「数学が得意」である必要は必ずしもありません。高度な数式を解く能力よりも、目の前にある数字が何を表しているのかを理解し、その正確性を地道に確認できることが重要です。

- 電卓やExcelを使って、正確に計算ができる。

- 細かい数字の羅列を見ても、苦痛を感じない。

- 数字のわずかなズレや違和感に気づくことができる。

「数字を見るだけで頭が痛くなる」という人には、残念ながら経理の仕事は厳しいかもしれません。逆に、パズルのピースをはめるように、数字がぴったり合った時に快感を覚えるようなタイプの人には、非常に向いている仕事と言えるでしょう。

コツコツと地道な作業が好きな人

経理の仕事は、日々のルーティンワークの積み重ねです。毎日、同じような伝票を処理し、同じようなデータを入力し、同じようなチェック作業を繰り返します。派手な成果や劇的な変化は少なく、地道な作業を正確に、そして根気強く続けられることが求められます。

- 毎日決まった手順で作業を進めることに安心感を覚える。

- 一つのことに集中して、黙々と取り組むのが得意。

- 結果がすぐに出なくても、プロセスを大事にして丁寧な仕事ができる。

常に新しい刺激や変化を求めるタイプの人には、物足りなく感じられる可能性があります。しかし、決められたルールや手順を守り、一つのことを完璧に仕上げることに喜びを感じる人にとっては、これ以上ないほど適した環境です。縁の下の力持ちとして、組織を裏側から支えることにやりがいを感じられる人が、経理として輝ける人材です。

責任感が強く、真面目な人

経理が扱う「お金」は、会社の経営の根幹であり、従業員の生活にも直結する非常に重要なものです。たった一つのミスが、会社の信用を失墜させたり、大きな損失に繋がったりする可能性があります。そのため、自分の仕事が会社に与える影響の大きさを自覚し、強い責任感を持って業務に取り組めることが不可欠です。

- 納期やルールを厳守できる。

- 自分のミスを素直に認め、真摯に対応できる。

- 会社の機密情報(役員報酬や他社の取引情報など)を扱うため、口が堅く、倫理観が高い。

「これくらいでいいだろう」という安易な妥協は、経理の世界では通用しません。常に「これで本当に正しいのか?」と自問自答し、ダブルチェックを怠らないような真面目さ、誠実さが求められます。会社の財産を守る最後の砦であるという自覚と誇りを持てる人こそ、経理担当者として信頼される存在となるでしょう。

経理になった後のキャリアパス

未経験から経理に転職した後、どのようなキャリアを歩んでいけるのでしょうか。経理は専門職であるため、多様なキャリアパスが描けるのが魅力の一つです。ここでは、代表的な4つのキャリアプランを紹介します。

経理のスペシャリストを目指す

最も王道とも言えるのが、経理業務のプロフェッショナルとして、専門性を突き詰めていくキャリアパスです。日々の業務をこなすだけでなく、より高度で専門的な知識・スキルを身につけていくことで、会社にとって不可欠な人材を目指します。

- 連結決算: 親会社と子会社の財務諸表を合算して作成する決算業務。グローバル企業やグループ経営を行う企業で必須のスキルです。

- IFRS(国際財務報告基準): 海外に子会社があったり、海外投資家が多かったりするグローバル企業で採用されている会計基準です。日本の会計基準との違いを理解し、対応できる人材は非常に価値が高いです。

- 税務: 法人税や消費税だけでなく、国際税務(タックスヘイブン対策税制など)や組織再編税制といった、より複雑な税務知識を深めます。税理士資格の取得も視野に入ります。

- 開示業務: 上場企業に義務付けられている、有価証券報告書や決算短信といった開示書類の作成スキルを磨きます。

これらの専門分野を極めることで、一経理担当者から「経理のスペシャリスト」へとステップアップし、高い市場価値を持つ人材になることができます。

管理職(経理マネージャー・CFO)へ昇進する

実務経験と専門知識を積んだ後、チームや部門全体をマネジメントする管理職へとキャリアアップする道もあります。

- 経理マネージャー(課長・部長): プレイングマネージャーとして実務に携わりながら、部下の育成や業務の進捗管理、部門全体の予算管理などを行います。個人のスキルだけでなく、チーム全体のアウトプットを最大化するマネジメント能力が求められます。

- CFO(最高財務責任者): 経理・財務部門のトップとして、経営陣の一員に加わります。財務戦略の立案、資金調達、M&Aの意思決定、投資家への説明責任(IR活動)など、会社全体の経営に責任を持つ重要なポジションです。経理の知識をベースに、経営の視点から会社を動かしていく、究極のキャリアパスの一つと言えます。

スペシャリストが「深さ」を追求するキャリアなら、管理職は「広さ」と「高さ」を追求するキャリアと言えるでしょう。

財務や経営企画など関連部署へ異動する

経理で培った「数字を読む力」や「会社の全体像を把握する力」は、他の管理部門でも大いに活かすことができます。社内でのキャリアチェンジも有力な選択肢です。

- 財務部: 経理が作成した財務データを基に、未来の資金計画を立てるのが財務の仕事です。銀行との融資交渉や、資金運用、予算策定など、より未来志向でダイナミックな業務に挑戦できます。

- 経営企画部: 会社の羅針盤となる中長期的な経営戦略を立案する部署です。経理で得た財務分析能力を活かして、新規事業の採算性を評価したり、全社的なコスト削減プロジェクトを推進したりと、会社のブレインとして活躍できます。

- 内部監査室: 会社の業務が、法令や社内規程に則って正しく行われているかをチェックする部署です。経理の知識は、会計処理の妥当性を検証する上で直接的に役立ちます。

経理をキャリアの出発点として、より経営に近いポジションへと活躍の場を広げていくことが可能です。

会計事務所やコンサルティングファームへ転職する

事業会社で数年間の経理経験を積んだ後、より専門性の高い環境を求めて、会計事務所やコンサルティングファームへ転職するというキャリアパスもあります。

- 会計事務所・税理士法人: 様々なクライアント(中小企業から大企業まで)の記帳代行や決算・税務申告をサポートします。多種多様な業種の会計に触れることができ、短期間で幅広い経験を積むことができます。税理士を目指す人にとっては最適な環境です。

- 監査法人: 公認会計士として、企業の財務諸表が適正であるかを第三者の立場でチェック(監査)します。事業会社の経理経験は、監査対象となる企業の内部事情を理解する上で大いに役立ちます。

- 財務・会計系コンサルティングファーム: 企業の経理業務プロセスの改善(BPR)、決算早期化の支援、新しい会計システムの導入支援、M&Aのアドバイザリーなど、より上流の課題解決に取り組みます。

これらの職場では、事業会社の一担当者としてでは得られない、高度な専門性と課題解決能力が身につき、キャリアの可能性をさらに大きく広げることができます。

未経験者の経理転職に関するよくある質問

最後に、未経験から経理を目指す方が抱きがちな疑問について、Q&A形式でお答えします。

経理の仕事は将来AIになくなりますか?

「経理の仕事はAIに奪われる」という話を耳にして、不安に感じている方も多いかもしれません。結論から言うと、単純な定型業務はAIやRPA(Robotic Process Automation)に代替されていきますが、経理の仕事そのものがなくなることはありません。

- AIが得意なこと(代替される業務):

- データ入力: 領収書や請求書の情報を読み取り、会計ソフトへ自動で入力する。

- 仕訳の起票: 定型的な取引(家賃の支払いや消耗品の購入など)の仕訳を自動で作成する。

- 残高照合: 銀行の取引明細と帳簿の残高を自動で照合する。

- 人間にしかできないこと(残る業務):

- イレギュラーな取引への対応: 前例のない特殊な契約や、複雑な取引の会計処理をどうすべきか判断する。

- ルールの構築と改善: AIやRPAを正しく動かすための業務プロセスを設計したり、より効率的なフローに見直したりする。

- 分析と提案: AIが弾き出したデータを分析し、そこから経営課題を読み解き、経営陣に改善策を提案する。

- コミュニケーション: 税務調査の対応や、金融機関との交渉、他部署との調整など、対人でのコミュニケーションが不可欠な業務。

むしろ、AIを「仕事を奪う脅威」と捉えるのではなく、「面倒な作業を代行してくれる便利なツール」と捉えるべきです。単純作業から解放された経理担当者は、より付加価値の高い、分析や戦略立案といった創造的な業務に時間を使えるようになります。これからの経理には、AIを使いこなす能力と、AIにはできない人間ならではの判断力やコミュニケーション能力が、ますます求められるようになるでしょう。

経理職の平均年収はどのくらいですか?

経理職の年収は、企業の規模、業界、本人のスキルや経験、役職によって大きく異なります。

国税庁の「令和4年分 民間給与実態統計調査」によると、給与所得者全体の平均給与は458万円です。業種別に見ると、経理部門が多く含まれる「金融業、保険業」は656万円、「情報通信業」は632万円と高い水準にある一方、「宿泊業、飲食サービス業」は268万円となっています。

一般的に、未経験から転職した場合の初年度年収は300万円〜400万円程度からスタートすることが多いようです。その後、経験を積むことで年収は上がっていきます。

- 担当者クラス(3〜5年目): 400万円〜550万円

- 係長・課長クラス(マネージャー): 600万円〜800万円

- 部長・CFOクラス: 1,000万円以上

また、連結決算やIFRS、税務といった高度な専門スキルを身につけたり、公認会計士や税理士などの難関資格を取得したりすることで、さらに高い年収を目指すことが可能です。年収はあくまで一つの目安であり、専門性を高めることで着実にステップアップしていけるのが経理職の魅力の一つです。

(参照:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査」)

未経験からの転職で志望動機はどのように書けばいいですか?

未経験者の場合、志望動機は採用を左右する最も重要な要素の一つです。以下の3つのポイントを押さえて、熱意とポテンシャルが伝わる志望動機を作成しましょう。

- なぜ経理なのか(Why 経理?):

経理という仕事に興味を持った具体的なきっかけを述べます。「前職で売上管理を担当する中で、数字が事業の成果を客観的に示す面白さに気づき、より専門的に会社の財務に関わりたいと考えるようになりました」など、自身の経験と結びつけて語ると説得力が増します。 - なぜその会社なのか(Why Your Company?):

数ある企業の中から、なぜその会社を選んだのかを明確に伝えます。そのためには、徹底した企業研究が不可欠です。「貴社の〇〇という事業の社会貢献性の高さに魅力を感じ、その成長を縁の下から支えたいと思いました」や、「未経験者でも育成する体制が整っている点に惹かれ、腰を据えて専門性を高めていきたいです」など、その会社ならではの魅力を挙げましょう。 - 入社後どのように貢献できるか(How Can I Contribute?):

自分のスキルや強みを、入社後にどう活かせるかを具体的にアピールします。「前職で培ったExcelスキルと正確なデータ処理能力を活かし、まずは日々の伝票処理や経費精算業務を迅速かつ正確にこなすことで、部署の業務効率化に貢献したいです」といったように、貢献のビジョンを明確に示します。

これらの要素を組み合わせ、「〇〇という経験から経理に興味を持ちました。中でも、△△という魅力を持つ貴社でなら、私の□□という強みを活かして貢献できると確信しています」という論理的なストーリーを構築することが重要です。

まとめ

この記事では、未経験から経理への転職について、仕事内容から成功のポイント、キャリアパスまで幅広く解説してきました。

改めて重要なポイントを振り返ります。

- 未経験から経理への転職は、適切な準備と戦略があれば十分に可能である。

- 成功の鍵は、日商簿記2級などの資格取得で知識と意欲を証明し、これまでの経験で培ったポータブルスキルを経理業務と結びつけてアピールすること。

- 未経験者歓迎の求人を探し、転職エージェントをうまく活用することが、効率的な転職活動に繋がる。

- 経理の仕事は、地道で責任が重い反面、専門性が身につき、会社の経営に深く関われる大きなやりがいがある。

- 将来、AIに代替されない付加価値の高い人材になるためには、分析力や提案力、コミュニケーション能力を磨き続けることが重要。

経理への道は決して平坦ではありませんが、挑戦する価値のある魅力的な仕事です。この記事が、あなたの新たな一歩を踏み出すための羅針盤となれば幸いです。まずは、できることから始めてみましょう。簿記のテキストを開いてみる、自分のキャリアを棚卸ししてみる、その小さな一歩が、未来のキャリアを切り拓く大きな力になるはずです。