IT技術が社会のあらゆる場面に浸透する現代において、その根幹を支えるITエンジニアは、ますます重要性を増している職種です。高い専門性と将来性から、未経験からITエンジニアへの転職を目指す人が後を絶ちません。しかし、「未経験からでは無理」「やめておけ」といった声も多く聞かれ、何から始めれば良いのか、本当に自分にもできるのか、不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

結論から言えば、未経験からITエンジニアへの転職は、正しい知識と戦略的なステップを踏めば十分に可能です。重要なのは、闇雲に学習を始めるのではなく、ITエンジニアという仕事の全体像を理解し、自分に合ったキャリアパスを描き、計画的にスキルを習得していくことです。

この記事では、未経験からエンジニア転職を成功させるための完全ロードマップを、5つの具体的なステップに分けて徹底的に解説します。エンジニアの仕事内容や将来性といった基礎知識から、具体的な学習方法、職種選び、ポートフォリオ作成、そして年代別の転職戦略まで、転職活動に必要な情報を網羅しています。

この記事を最後まで読めば、あなたが今やるべきことが明確になり、自信を持ってエンジニアへの第一歩を踏み出せるようになるでしょう。

目次

そもそもITエンジニアとは

ITエンジニアへの転職を考える上で、まず「ITエンジニアとはどのような仕事なのか」を正確に理解することが不可欠です。単に「パソコンに向かってコードを書く仕事」という漠然としたイメージだけでは、転職後のミスマッチを引き起こしかねません。ここでは、ITエンジニアの具体的な仕事内容と、その将来性や需要について詳しく解説します。

ITエンジニアの仕事内容

ITエンジニアとは、コンピュータのシステムやソフトウェアの設計、開発、運用、保守を行う技術者の総称です。その業務範囲は非常に広く、担当する領域によって様々な職種に分かれています。しかし、多くのエンジニアの仕事は、システム開発のライフサイクルと呼ばれる一連のプロセスに沿って進められます。

- 要件定義:

クライアントや社内の他部署から「どのようなシステムを作りたいのか」「システムで何を解決したいのか」といった要望をヒアリングし、システムの目的や必要な機能を明確にする工程です。ここでは、技術的な知識だけでなく、相手の意図を正確に汲み取るコミュニケーション能力や、業務内容を理解する力が求められます。 - 設計:

要件定義で固まった内容をもとに、システムの具体的な設計図を作成します。設計は大きく分けて「基本設計(外部設計)」と「詳細設計(内部設計)」の2段階で行われます。- 基本設計: ユーザーから見える部分(画面のレイアウトや操作方法など)を設計します。UI(ユーザーインターフェース)やUX(ユーザーエクスペリエンス)の知識が重要になります。

- 詳細設計: ユーザーからは見えない内部の動作や、データの処理方法、プログラムの構造などを具体的に設計します。いわば、システムの「骨格」や「神経」を作る工程であり、高い技術的知見と論理的思考力が不可欠です。

- 開発(プログラミング・実装):

詳細設計書に基づき、プログラミング言語を用いて実際にコードを記述していく工程です。多くの人が「エンジニアの仕事」としてイメージするのがこの部分でしょう。Java、Python、Ruby、PHP、JavaScriptなど、開発するシステムの種類に応じて様々な言語が使われます。単にコードを書くだけでなく、効率的で、他の人が見ても分かりやすい(可読性の高い)コードを書くスキルが求められます。 - テスト:

開発したシステムが設計書通りに正しく動作するか、不具合(バグ)がないかを確認する工程です。様々な条件下でテストを行い、問題点を発見して修正します。地道な作業ですが、システムの品質を担保するための非常に重要なプロセスであり、テスト専門のエンジニア(テストエンジニア、QAエンジニア)も存在します。 - 運用・保守:

完成したシステムを安定して稼働させ続けるための業務です。サーバーの監視、障害発生時の対応、セキュリティ対策、ユーザーからの問い合わせ対応、機能の追加や改善など、業務は多岐にわたります。システムは作って終わりではなく、リリース後も継続的に価値を提供し続けるために、運用・保守の役割は不可欠です。

このように、ITエンジニアの仕事はコーディングだけにとどまりません。顧客との折衝、チーム内での連携、ドキュメント作成など、多様なスキルが求められる、非常に奥深い仕事なのです。

ITエンジニアの将来性と需要

ITエンジニアの将来性は非常に明るいと言えます。その最大の理由は、社会全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)化の加速に伴う、IT人材の圧倒的な需要の高さです。

経済産業省が2019年に発表した「IT人材需給に関する調査」によると、IT需要が今後も拡大し続ける一方、国内の労働人口は減少していくため、IT人材の不足は深刻化すると予測されています。その試算では、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足する可能性があるとされています。(参照:経済産業省「IT人材需給に関する調査」)

この深刻な人材不足を背景に、多くの企業が未経験者であってもポテンシャルを評価し、自社で育成しようという動きを活発化させています。これが、未経験からでもエンジニア転職が可能な大きな理由の一つです。

また、需要の高さは特定の分野に限りません。

- Web業界: ECサイト、SNS、動画配信サービスなど、私たちの生活に欠かせないWebサービスの開発・運用

- AI・データサイエンス: ビッグデータを活用した需要予測、画像認識、自然言語処理など、新たな価値を創造する分野

- IoT(モノのインターネット): 家電や自動車、工場設備などをインターネットに接続し、遠隔操作やデータ収集を行う技術

- クラウドコンピューティング: AWS、Azure、GCPといったクラウドサービスを活用したインフラ構築・運用

- サイバーセキュリティ: 巧妙化するサイバー攻撃から企業の情報資産を守る分野

このように、IT技術はあらゆる産業の基盤となっており、今後もその重要性は増す一方です。もちろん、技術の進化は非常に速いため、一度スキルを身につけたら安泰というわけではありません。常に新しい技術を学び続ける姿勢は不可欠ですが、その意欲さえあれば、年齢を重ねても第一線で活躍し続けることができ、キャリアの安定性は非常に高いと言えるでしょう。

未経験からのエンジニア転職は本当に可能か?

「エンジニアになりたい」と思っても、インターネットで検索すると「未経験はやめとけ」「30代からは無理」といったネガティブな意見が目につき、不安になる方も多いでしょう。ここでは、なぜそのように言われるのか、そしてそれでもなお未経験からの転職が可能である理由を、客観的な視点で解説します。

「やめとけ」「無理」と言われる理由

ネガティブな意見には、いくつかの根拠があります。これらを理解しておくことは、転職活動における心構えとして非常に重要です。

- 学習の難易度と挫折率の高さ:

プログラミングは、これまでに触れてこなかった人にとっては全く新しい思考方法を要求される学問です。論理的思考力や抽象的な概念の理解が必要であり、学習の初期段階でつまずく人が非常に多いのが現実です。特に独学の場合、エラーが解決できずに何時間も悩んだり、膨大な情報の中から何を学ぶべきか分からなくなったりして、モチベーションが続かずに挫折してしまうケースが後を絶ちません。 - 継続的な学習の必要性:

IT業界は技術の進歩が非常に速く、昨日まで主流だった技術が明日には古くなることも珍しくありません。そのため、エンジニアは就職してからも常に新しい技術や知識を学び続ける必要があります。業務時間外や休日を使って自己学習するのも当たり前の世界です。この「学び続ける覚悟」がない人は、いずれ技術の波に取り残されてしまい、活躍し続けることは難しいでしょう。 - 企業が求めるレベルとのギャップ:

多くの企業、特に中小企業やスタートアップは、研修制度が整っておらず、入社後すぐに業務に貢献してくれる「即戦力」を求めています。プログラミングスクールを卒業したばかりの未経験者は、あくまで「基礎を学んだ段階」であり、実務レベルのスキルには達していないことがほとんどです。この企業側の期待値と、未経験者の実力との間にある大きなギャップが、「未経験者は採用しづらい」という現実につながっています。 - 適性の問題:

エンジニアの仕事は、地道な作業の連続です。たった一つのバグを見つけるために何時間もコードを睨み続けたり、膨大なドキュメントを読み解いたりすることもあります。論理的に物事を考え、粘り強く問題解決に取り組むことが苦にならないという適性がなければ、仕事自体が大きなストレスになってしまう可能性があります。

これらの理由は、エンジニアという仕事の厳しさを示しており、決して無視できるものではありません。安易な気持ちで目指すべきではない、という警鐘として受け止めるべきでしょう。

未経験からでもエンジニアに転職できる理由

一方で、前述のような厳しい現実がありながらも、未経験からの転職が十分に可能であることにも、明確な理由があります。

- 圧倒的な人材不足:

先にも述べた通り、IT業界は深刻な人手不足に陥っています。特に若手の人材不足は顕著で、経験者だけでは需要を到底満たせません。そのため、多くの企業が未経験者でもポテンシャルや学習意欲が高ければ採用し、自社で育成するという方針にシフトしています。これは、未経験者にとって最大の追い風と言えます。 - 学習環境の飛躍的な向上:

十数年前とは異なり、現在では未経験者がプログラミングを学ぶための環境が非常に充実しています。- オンライン学習サイト: Progateやドットインストールなど、ゲーム感覚で基礎を学べるサービスが豊富にあります。

- プログラミングスクール: 体系的なカリキュラムとメンターのサポート、転職支援まで提供してくれるスクールが増え、挫折しにくい環境が整っています。

- 技術情報: QiitaやZennといった技術ブログ、YouTubeの解説動画など、無料で質の高い情報にアクセスできます。

これらの環境をうまく活用することで、効率的にスキルを習得し、転職に必要なレベルまで到達することが可能になっています。

- ポテンシャル採用枠の存在:

すべての企業が即戦力を求めているわけではありません。特に大手企業や研修制度が充実している企業では、技術スキルそのものよりも、地頭の良さ、学習意欲、コミュニケーション能力、人柄といった「ポテンシャル」を重視する採用を行っています。こうした企業では、未経験者であることが不利になるどころか、「自社の文化に染めやすい」とポジティブに捉えられることさえあります。 - 異業種の経験が武器になる:

エンジニアは、様々な業界のシステムを開発します。金融、医療、不動産、製造、教育など、その分野は多岐にわたります。そのため、前職で培った特定の業界知識(ドメイン知識)は、大きな強みになります。例えば、銀行員だった人がFinTech企業のエンジニアになれば、金融業務の知識を活かして、よりユーザーにとって価値のあるシステム開発に貢献できます。これは経験者にはない、未経験者ならではのアドバンテージです。

結論として、「やめとけ」という声は、エンジニアという仕事の厳しさを伝える真実の一面です。しかし、それを乗り越える覚悟と正しい努力ができる人にとっては、社会的な需要の高さと学習環境の充実に後押しされ、未経験からの転職は決して不可能な挑戦ではないのです。

未経験からエンジニアになる3つのメリット

厳しい道のりである一方で、未経験からエンジニアになることには、キャリアやライフスタイルにおいて大きなメリットがあります。ここでは、代表的な3つのメリットについて詳しく解説します。

① 高い専門性が身につき市場価値が上がる

エンジニアになる最大のメリットの一つは、「手に職がつく」こと、すなわち代替されにくい高い専門性が身につく点です。プログラミングやシステム設計、クラウド技術といったスキルは、一度習得すれば様々な場面で応用が効き、あなたのキャリアを支える強力な武器となります。

一般的な事務職や営業職などは、景気の変動や産業構造の変化によって需要が大きく左右されることがあります。しかし、IT技術は現代社会のインフラそのものであり、その重要性は今後ますます高まっていくため、ITエンジニアの需要が急激になくなることは考えにくいでしょう。

さらに、エンジニアとしての専門性は、経験を積むことでさらに価値を高めていけます。

- 技術の深化: 特定の言語やフレームワークを極め、その分野のスペシャリストになる。

- 技術の掛け合わせ: フロントエンドとバックエンドの両方をこなせるフルスタックエンジニアになる、プログラミングとインフラの両方に精通する。

- スキルとドメイン知識の掛け合わせ: 前職の経験(例:金融、マーケティング)とITスキルを組み合わせ、特定の業界に特化したエンジニアとして独自の価値を発揮する。

- マネジメントスキルとの掛け合わせ: プロジェクトマネージャーやテックリードとして、チームを率いてより大きな成果を出す。

このように、スキルを積み重ね、掛け合わせることで、あなた自身の市場価値を継続的に高めていくことが可能です。これは、年齢や所属する企業に依存しない、個人の力でキャリアを切り拓いていける、非常に魅力的な点と言えます。

② 年収アップが期待できる

専門性の高さは、収入面にも直結します。ITエンジニアは、他の多くの職種と比較して平均年収が高い傾向にあります。これは、高い需要に対して供給(人材)が追いついていないため、スキルを持つ人材の価値が高騰していることが主な理由です。

転職サービスdodaが発表した「平均年収ランキング(2023年版)」によると、職種別の平均年収で「技術系(IT/通信)」は457万円となっており、全175職種中、上位に位置しています。(参照:doda 平均年収ランキング)

もちろん、未経験からの転職直後は、前職の給与よりも下がるケースも少なくありません。最初は年収300万円台からのスタートとなることも多いでしょう。しかし、エンジニアのキャリアは実力主義の世界です。入社後にスキルを磨き、実務経験を1〜3年積むことで、年収500万〜600万円を目指すことは十分に現実的です。さらに、スペシャリストとして技術を極めたり、マネジメント職に就いたりすることで、年収1,000万円以上を得ることも夢ではありません。

スキルや成果が直接的に給与に反映されやすいという点は、向上心のある人にとっては大きなモチベーションになるでしょう。

③ 働き方の選択肢が広がる

ITエンジニアは、働き方の自由度が高い職種としても知られています。PCとインターネット環境さえあれば仕事ができるため、場所や時間に縛られない働き方を実現しやすいのです。

- リモートワーク(テレワーク):

多くのIT企業がリモートワーク制度を導入しており、自宅やカフェ、コワーキングスペースなど、好きな場所で働くことが可能です。通勤時間を削減できるため、プライベートの時間(自己学習、趣味、家族との時間など)を充実させられます。 - フレックスタイム制:

コアタイム(必ず勤務していなければならない時間帯)以外は、始業・終業時間を自由に決められる制度です。朝の時間を有効活用したり、役所の手続きなどで中抜けしたりと、柔軟な働き方が可能になります。 - フリーランスとしての独立:

実務経験を積み、高いスキルを身につければ、企業に所属せずフリーランスのエンジニアとして独立する道も開けます。自分で仕事を選び、単価交渉を行い、働く時間をコントロールできるため、大幅な年収アップやさらなる自由な働き方を追求できます。 - 副業:

本業の傍ら、個人のスキルを活かして副業で収入を得ることも比較的容易です。小さなWebサイト制作やツールの開発などを請け負うことで、収入源を増やし、スキルアップにもつなげられます。

このように、自身のライフステージや価値観に合わせて働き方を柔軟にデザインできることは、ITエンジニアという仕事の大きな魅力の一つです。

未経験からエンジニアになる3つのデメリット

魅力的なメリットがある一方で、エンジニアという仕事には厳しい側面も存在します。転職後に後悔しないためにも、デメリットを正しく理解し、それを受け入れる覚悟があるか自問することが重要です。

① 常に新しい技術の学習が必要になる

これはメリットの裏返しでもありますが、エンジニアである限り、学習は終わりません。IT業界の技術革新のスピードは凄まじく、数年前に主流だった技術があっという間に陳腐化してしまうことも日常茶飯事です。

例えば、Web開発で人気のJavaScriptのフレームワークは、React、Vue.js、Angularなどが覇権を争い、次々と新しいバージョンや概念が登場します。クラウドサービスも日々アップデートされ、新しいサービスが追加されます。

このような環境で活躍し続けるためには、業務時間外や休日を利用して、自主的に学習する姿勢が不可欠です。

- 海外の技術ドキュメント(英語)を読む

- 技術ブログ(Qiita, Zennなど)で最新情報をキャッチアップする

- 勉強会やカンファレンスに参加して他のエンジニアと交流する

- 個人で新しい技術を使ってアプリケーションを開発してみる

こうした継続的なインプットとアウトプットを「楽しい」と感じられるかどうかが、エンジニアとしてのキャリアを左右すると言っても過言ではありません。「一度勉強すれば安泰」と考えている人や、プライベートな時間を学習に充てることに抵抗がある人にとっては、この環境は大きな苦痛となるでしょう。

② 論理的思考力や問題解決能力が求められる

エンジニアの仕事は、華やかな創造活動というよりも、地道で論理的な思考の積み重ねです。特に、キャリアの初期段階では、バグとの戦いに多くの時間を費やすことになります。

- エラーメッセージの解読: プログラムが動かない時、コンピュータはエラーメッセージを出力します。その多くは英語で書かれており、一見すると意味不明な文字列に見えるかもしれません。このメッセージを正確に読み解き、何が原因でエラーが起きているのかを特定する能力が求められます。

- 原因の切り分け: エラーの原因は、単純なタイプミスから、複雑なロジックの矛盾、外部ライブラリとの相性問題まで様々です。「どこに問題があるのか」を仮説を立てて一つずつ検証し、原因を特定していく、探偵のような粘り強さと論理的思考力が必要です。

- システムの設計: 複雑な要件を整理し、矛盾なく、かつ効率的に動作するシステムの構造を考える作業は、まさに論理的思考の結晶です。

感情や直感で物事を進めるタイプの人や、一つの問題にじっくりと向き合うのが苦手な人にとっては、エンジニアの仕事はストレスに感じられるかもしれません。

③ 企業によっては労働時間が長くなる場合がある

「エンジニアは自由な働き方ができる」というイメージがありますが、それは全ての企業に当てはまるわけではありません。特に以下のような状況では、長時間労働を強いられるケースも少なくありません。

- プロジェクトの納期直前: 多くのシステム開発には納期が存在します。計画に遅れが生じた場合、納期に間に合わせるために残業や休日出勤が続くことがあります。

- システム障害の発生: 運用中のシステムで重大な障害が発生した場合、サービスを復旧させるために、昼夜を問わず緊急の対応が求められます。

- 人手不足の職場: 慢性的に人手が足りていない企業では、一人当たりの業務負荷が高くなり、恒常的に労働時間が長くなる傾向があります。

特に、客先常駐を主とするSES(システムエンジニアリングサービス)企業の場合、自社の労働環境ではなく、常駐先の企業の文化やプロジェクトの状況に働き方が大きく左右されます。

もちろん、全ての企業がブラックな労働環境というわけではありません。しかし、転職活動においては、企業の口コミサイトをチェックしたり、面接で残業時間や働き方について質問したりして、労働環境を慎重に見極めることが極めて重要です。

未経験から目指しやすいITエンジニアの職種6選

ITエンジニアと一口に言っても、その職種は多岐にわたります。未経験からの転職では、比較的求人数が多く、学習を始めやすい職種を狙うのが定石です。ここでは、未経験者におすすめの6つの職種を、それぞれの特徴とともに紹介します。

| 職種名 | 主な仕事内容 | 必要な主要スキル | 未経験からの目指しやすさ |

|---|---|---|---|

| Webエンジニア | Webサイト・Webアプリの設計・開発・運用 | HTML/CSS, JavaScript, Ruby/PHP/Python, SQL | ★★★★★ |

| インフラエンジニア | サーバー、ネットワークの設計・構築・運用 | Linux, ネットワーク知識, クラウド(AWS/Azure) | ★★★★☆ |

| テストエンジニア | システムの品質保証、テスト計画・実行 | テスト技法, 品質管理知識, SQL | ★★★★☆ |

| プログラマー | 設計書に基づいたコーディング(実装) | 各種プログラミング言語 | ★★★☆☆ |

| 社内SE | 自社のIT環境整備、ヘルプデスク、システム企画 | 幅広いIT知識, コミュニケーション能力 | ★★★★☆ |

| SESエンジニア | 客先常駐でのシステム開発・運用 | プロジェクトに応じた各種技術 | ★★★★★ |

① Webエンジニア(フロントエンド・バックエンド)

Webエンジニアは、私たちが日常的に利用するWebサイトやWebアプリケーションを開発するエンジニアです。需要が非常に高く、学習教材も豊富なため、未経験者に最も人気のある職種の一つです。Webエンジニアは、担当領域によって「フロントエンド」と「バックエンド」に分かれます。

- フロントエンドエンジニア:

ユーザーが直接目にする部分(ブラウザに表示される画面)を担当します。HTMLで骨格を作り、CSSでデザインを整え、JavaScriptで動きをつけるのが主な仕事です。ユーザーの使いやすさ(UI/UX)を追求する役割であり、デザインへの興味がある人にも向いています。学習の成果が目に見えやすく、モチベーションを維持しやすいのが特徴です。 - バックエンドエンジニア:

ユーザーの目に見えないサーバー側の処理を担当します。データベースとのデータのやり取り、ユーザー認証、決済処理など、Webサービスの「心臓部」を開発します。PHP, Ruby, Python, Javaといったサーバーサイド言語や、データベース(SQL)の知識が必須です。論理的な処理を構築するのが好きな人に向いています。

未経験から目指す場合は、まずどちらかの領域に絞って学習を進め、将来的には両方をこなせるフルスタックエンジニアを目指すというキャリアパスが一般的です。

② インフラエンジニア

インフラエンジニアは、ITシステムの基盤(インフラストラクチャ)となるサーバーやネットワークを設計、構築、運用するエンジニアです。Webサービスや社内システムが24時間365日安定して動き続けるための「縁の下の力持ち」的な存在です。

主な業務には、サーバーOS(Linuxなど)の設定、ネットワーク機器(ルーター、スイッチ)の設定、セキュリティ対策、障害発生時の対応などがあります。近年では、物理的な機器を自社で持たず、AWS(Amazon Web Services)やAzureといったクラウドサービスを利用してインフラを構築する「クラウドエンジニア」の需要が急増しています。

プログラミングの比重はWebエンジニアに比べて低いですが、インフラをコードで管理する「IaC(Infrastructure as Code)」の考え方が普及しており、シェルスクリプトやPythonなどのスキルも求められます。地道な作業が多く、トラブル対応も重要な業務ですが、社会の基盤を支えているという大きなやりがいを感じられる仕事です。

③ テストエンジニア・QAエンジニア

テストエンジニア(またはQAエンジニア)は、開発されたソフトウェアやシステムが仕様通りに動作するかを検証し、品質を保証する専門職です。バグ(不具合)がないか、ユーザーが使いにくい点はないかなど、様々な観点からテストを行います。

具体的な業務は、テスト計画の立案、テスト項目の作成、テストの実行、発見したバグの報告・管理などです。単に手作業でテストするだけでなく、テストを自動化するためのツールを使ったり、スクリプトを書いたりすることもあります。

いきなり複雑な開発に携わるのはハードルが高いと感じる未経験者にとって、システムの全体像を学びながらキャリアをスタートできるという点で魅力的な職種です。品質に対する高い意識や、細かい点に気づく注意力、開発者と円滑に連携するコミュニケーション能力が求められます。

④ プログラマー

プログラマーは、システムエンジニア(SE)が作成した設計書に基づいて、プログラミング言語を用いて実際にコードを記述(コーディング)する役割に特化した職種です。Webエンジニアやアプリケーションエンジニアと仕事内容が重なる部分も多いですが、より「コードを書く」という作業にフォーカスしています。

大規模な開発プロジェクトでは、SE(設計担当)とプログラマー(実装担当)で分業することがあります。プログラマーは、ひたすらコーディングに集中し、高品質なプログラムを効率的に作り上げるスキルが求められます。

純粋にコーディングが好きで、ものづくりに没頭したいという志向の人に向いています。キャリアパスとしては、プログラミングスキルを極めてスペシャリストになる道や、経験を積んで設計も手がけるシステムエンジニアになる道などがあります。

⑤ 社内SE

社内SEは、事業会社の情報システム部門に所属し、自社のIT環境全般を支えるエンジニアです。開発会社のようにクライアントのシステムを作るのではなく、自社の従業員が使うシステムの導入・運用や、社内のITに関する問い合わせ対応(ヘルプデスク)などを行います。

業務範囲は非常に広く、PCのキッティングやアカウント管理といった日常的な業務から、新しい業務システム(会計システム、勤怠管理システムなど)の導入企画、社内ネットワークの管理、セキュリティポリシーの策定まで多岐にわたります。

ユーザー(社員)との距離が近く、自分の仕事が会社の業務効率化に直接貢献していることを実感しやすいのが魅力です。幅広いIT知識が求められますが、開発スキルだけでなく、コミュニケーション能力や業務改善の視点が重視されるため、未経験からでも挑戦しやすい職種の一つです。

⑥ SESエンジニア

SES(システムエンジニアリングサービス)とは、エンジニアが自社の正社員として雇用され、クライアント企業に常駐して技術力を提供する働き方です。SES企業に入社し、SESエンジニアとしてキャリアをスタートする未経験者は非常に多くいます。

メリットとしては、未経験者向けの求人が豊富であり、入社のハードルが比較的低い点が挙げられます。また、様々な業界(金融、通信、製造など)の、多種多様なプロジェクトに参加できるため、短期間で幅広い経験を積むことが可能です。

一方で、デメリットとして、勤務地や労働環境、人間関係が常駐先のプロジェクトに依存するため、不安定になりがちという側面もあります。また、プロジェクトによっては、開発の上流工程に関われず、テストや運用・保守といった下流工程ばかりを担当させられるケースもあります。

SESを「経験を積むためのステップ」と割り切り、1〜3年経験を積んだ後に事業会社やWeb系企業へ転職するというキャリアプランを描く人も多いです。

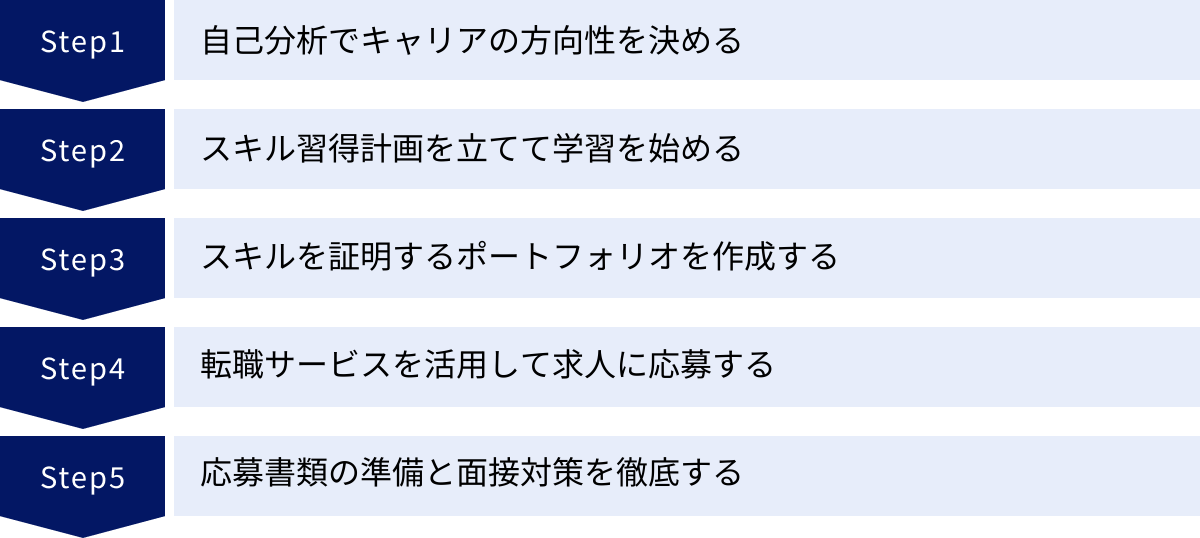

未経験からエンジニア転職を成功させる5ステップ

漠然と学習を始めても、ゴールが見えずに挫折してしまいます。未経験からの転職を成功させるためには、戦略的なステップを踏むことが不可欠です。ここでは、具体的な5つのステップに沿って、やるべきことを解説します。

① 自己分析でキャリアの方向性を決める

転職活動の第一歩は、プログラミング学習ではなく「自己分析」です。なぜなら、進むべき方向が定まっていなければ、何を学ぶべきかも決められないからです。以下の点をじっくりと考えてみましょう。

- Why(なぜエンジニアになりたいのか?):

「年収が高いから」「自由な働き方ができそうだから」といった理由も大切ですが、それだけでは学習のモチベーションは続きません。「ものづくりが好き」「社会の課題を技術で解決したい」「新しいことを学ぶのが楽しい」など、あなた自身の内面から湧き出る動機を深掘りしましょう。この動機は、面接での志望動機にも直結します。 - What(何を作りたいのか?どんな分野に関わりたいのか?):

ECサイト、SNS、ゲーム、スマホアプリ、業務システムなど、作りたいものの種類によって学ぶべき技術は異なります。また、金融(FinTech)、教育(EdTech)、医療(HealthTech)など、興味のある業界はありますか?前職の経験が活かせる分野を考えるのも良いでしょう。 - How(どんな働き方をしたいのか?):

リモートワーク中心で働きたいのか、チームで協力して働きたいのか、最先端の技術を追い求めたいのか、安定した環境で働きたいのか。理想の働き方によって、目指すべき企業(Web系、SIer、事業会社など)のタイプが変わってきます。

この自己分析を通じて、「自分はWebエンジニアになって、人々の生活を便利にするサービスを作りたい」といった具体的な目標を設定することが、この後のステップの羅針盤となります。

② スキル習得計画を立てて学習を始める

目標が定まったら、次はいよいよスキル習得です。ここでも計画性が重要になります。

自分に合った学習方法を選ぶ(独学・スクール)

学習方法には大きく分けて「独学」と「プログラミングスクール」の2つがあります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の性格や予算、かけられる時間に合わせて選びましょう。

- 独学: 書籍やオンライン学習サービス(Progate, Udacityなど)を利用する方法。コストを抑えられますが、強い自己管理能力と問題解決能力が求められ、挫折しやすいのが難点です。

- プログラミングスクール: 体系的なカリキュラムとメンターのサポートがあるため、効率的に学習を進められます。費用は高額ですが、転職サポートが充実しているスクールも多く、転職成功率は高まります。

どちらを選ぶにせよ、「いつまでに、どのレベルのスキルを身につけるか」という具体的な学習計画を立てることが重要です。例えば、「3ヶ月でWeb開発の基礎を学び、簡単なWebアプリケーションを自力で作成できるレベルになる」といった目標を設定しましょう。

学ぶべきプログラミング言語の選び方

プログラミング言語は数多く存在しますが、未経験者は以下の観点で選ぶのがおすすめです。

- 目的との合致: Webサイトを作りたいならJavaScriptやPHP/Ruby、データ分析をしたいならPython、スマホアプリを作りたいならSwift(iOS)/Kotlin(Android)など、自分の目標に合った言語を選びます。

- 求人数の多さ: 求人が多い言語は、それだけ需要が高く、転職先の選択肢が広がります。dodaやレバテックキャリアなどの転職サイトで、未経験者歓迎の求人が多い言語を調べてみましょう。一般的に、Java, Python, PHP, Ruby, JavaScriptなどは求人が豊富です。

- 学習のしやすさ: 文法が比較的シンプルで、日本語の学習リソースが豊富な言語は、初学者がつまずきにくいです。PythonやRuby、PHPなどは、この点で優れていると言われます。

まずは一つの言語に集中して基礎を固め、その後、必要に応じて他の言語やフレームワークを学んでいくのが効率的です。

③ スキルを証明するポートフォリオを作成する

学習がある程度進んだら、必ず「ポートフォリオ」を作成しましょう。ポートフォリオとは、自分の技術力を証明するための作品集のことです。未経験者にとって、実務経験のなさをカバーする最も強力な武器となります。

採用担当者は、履歴書や職務経歴書だけでは応募者の本当のスキルレベルを判断できません。しかし、実際に動作するアプリケーション(ポートフォリオ)があれば、「この人はこれだけのものを作れるスキルがある」と客観的に評価できます。

単にチュートリアルを真似て作ったものではなく、自分なりのアイデアや工夫を盛り込んだオリジナルの作品であることが重要です。「自分が感じた不便を解決するツール」「自分の趣味をテーマにしたWebサービス」など、あなたの個性が見える作品は、採用担当者の目に留まりやすくなります。

④ 転職サービスを活用して求人に応募する

ポートフォリオが完成したら、いよいよ応募フェーズです。ここでは、転職サービスを賢く活用することが成功のカギとなります。

転職エージェントの活用法

転職エージェントは、あなたのスキルや希望に合った求人を紹介してくれるだけでなく、キャリア相談、書類添削、面接対策など、転職活動全般を無料でサポートしてくれます。特にIT業界に特化したエージェントは、業界の動向や企業の内情に詳しく、非公開求人(一般には公開されていない求人)も多数保有しています。

未経験者の場合、どの企業が自分に合っているか判断するのは難しいものです。エージェントに相談することで、客観的な視点からアドバイスをもらえ、ミスマッチの少ない企業選びができます。レバテックキャリアやマイナビIT AGENTなどが有名です。

転職サイトの活用法

GreenやWantedlyといった転職サイトも併用しましょう。これらのサイトは、特にWeb系企業やスタートアップの求人が豊富で、企業の雰囲気や働く人の様子が分かりやすいのが特徴です。

「話を聞きに行きたい」ボタンなど、カジュアルな形で企業と接点を持てる場合も多く、まずは情報収集から始めたいという人にもおすすめです。自分のスキルやポートフォリオをプロフィールに登録しておくことで、企業からスカウトが届くこともあります。

⑤ 応募書類の準備と面接対策を徹底する

最後のステップは、書類選考と面接を突破することです。ここでのアピールが内定を左右します。

履歴書・職務経歴書でアピールするポイント

未経験者の場合、職務経歴にIT関連の実績は書けません。そこで重要になるのが、以下の3点です。

- 学習意欲とプロセス: どのような目標を立て、どのような教材で、どれくらいの期間学習したのかを具体的に記述します。GitHubのアカウントを記載し、学習の過程が見えるようにするのも有効です。

- ポートフォリオ: 作成したポートフォリオのURLはもちろん、その概要、使用技術、工夫した点、苦労した点などを詳しく説明し、あなたの技術力と問題解決能力をアピールします。

- 前職の経験との関連性: 前職で培ったスキル(コミュニケーション能力、マネジメント経験、課題解決能力、特定の業界知識など)が、エンジニアとしてどのように活かせるのかを論理的に説明します。

志望動機・自己PRで熱意を伝える方法

面接では、技術スキルと同じくらい「熱意」や「人柄」が見られています。

- 志望動機: 「なぜ他の会社ではなく、この会社なのか」を明確に伝えましょう。その企業のサービスや技術、ビジョンなどに共感する点を具体的に挙げ、「自分が入社したらこのように貢献したい」という意欲を示します。

- 自己PR: 自分の強み(学習意欲、粘り強さ、コミュニケーション能力など)を、具体的なエピソードを交えて語ります。「なぜそう言えるのか?」という根拠をセットで伝えることで、説得力が増します。

技術的な質問に答えられないことがあっても、正直に「勉強不足です」と認め、その上で「入社後、早期にキャッチアップします」という前向きな姿勢を見せることが大切です。

スキル習得におすすめの学習方法

未経験からエンジニアを目指す上で、最初の関門となるのがスキル習得です。主な学習方法である「独学」と「プログラミングスクール」には、それぞれ一長一短があります。自分に合った方法を選ぶために、両者のメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。

独学のメリット・デメリット

独学は、書籍やWeb上の学習サイト、動画教材などを活用して、自力で学習を進める方法です。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| コスト | 費用を大幅に抑えられる。 書籍代やオンラインサービスの月額料金程度で済む。 | – |

| ペース | 自分のペースで学習を進められる。 仕事やプライベートの都合に合わせて柔軟に調整可能。 | スケジュール管理が難しく、だらけてしまいがち。 |

| スキル | 高い自己解決能力が身につく。 エラーや疑問点を自力で調べて解決する力が養われる。 | 挫折率が非常に高い。 モチベーション維持が難しく、質問できる相手がいないため、つまずくと先に進めなくなる。 |

| 効率性 | – | 学習効率が悪くなりがち。 何をどの順番で学ぶべきか分からず、遠回りしてしまうことがある。情報の正誤判断も難しい。 |

| 転職活動 | – | ポートフォリオの質が低くなりがち。 客観的なフィードバックがないため、自己満足な作品になってしまう可能性がある。転職サポートもない。 |

独学が向いている人は、強い意志と自己管理能力を持ち、自力で問題を解決していくプロセスを楽しめる人です。費用をかけられない場合や、まずはプログラミングが自分に向いているか試してみたいという場合に、Progateなどのサービスから始めてみるのは良い選択肢と言えるでしょう。

プログラミングスクールのメリット・デメリット

プログラミングスクールは、受講料を支払って、体系的なカリキュラムとサポートを受けながら学習する方法です。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 効率性 | 体系的なカリキュラムで効率的に学べる。 実務で必要なスキルが網羅されており、最短ルートで成長できる。 | 受講料が高額。 数十万円単位の費用がかかることが多い。 |

| サポート | メンター(講師)にいつでも質問できる。 つまずいた時にすぐに解決でき、挫折しにくい。 | カリキュラムのペースが決まっており、柔軟な学習はしにくい場合がある。 |

| モチベーション | 同じ目標を持つ仲間と学習できる。 互いに励まし合い、モチベーションを維持しやすい。 | – |

| 転職活動 | 手厚い転職サポートを受けられる。 キャリア相談、書類添削、面接対策、求人紹介など、転職成功率を高める支援が充実している。 | スクールによっては、紹介される求人がSES企業に偏っている場合もある。 |

| ポートフォリオ | 質の高いポートフォリオを作成できる。 講師からフィードバックをもらい、企業に評価されるレベルの作品を目指せる。 | – |

プログラミングスクールが向いている人は、費用をかけてでも、効率的に、かつ確実にスキルを身につけて転職を成功させたい人です。特に、一人ではモチベーションが続かない、何から学べば良いか分からないという人にとっては、非常に心強い選択肢となります。

近年では、転職保証(転職できなければ全額返金など)を付けているスクールも増えており、本気でエンジニアを目指す多くの人がスクールを活用しています。

未経験からの転職におすすめのプログラミングスクール5選

プログラミングスクールは数多く存在し、それぞれに特徴があります。ここでは、未経験者からの転職実績が豊富で、評判の良いスクールを5つ厳選して紹介します。

(注:料金やコース内容は変更される可能性があるため、必ず各スクールの公式サイトで最新情報をご確認ください。)

① DMM WEBCAMP

DMM WEBCAMPは、実践的なカリキュラムと手厚い転職サポートで高い評価を得ているプログラミングスクールです。経済産業省の「第四次産業革命スキル習得講座(Reスキル講座)」に認定されており、条件を満たせば受講料の最大70%が給付金として支給されるコースもあります。

- 特徴:

- 独自のオンライン学習システムと、現役エンジニアによるメンターサポートが充実。

- チーム開発を経験できるカリキュラムがあり、実務に近い形で学べる。

- 専門のキャリアアドバイザーが、自己分析から求人紹介、面接対策まで一貫してサポート。

- 主なコース:

- 専門技術コース: 4ヶ月でWebアプリケーション開発スキルを習得。転職保証付き。

- はじめてのプログラミングコース: 8週間でプログラミングの基礎を学ぶ短期集中コース。

- 学習形式: オンライン完結

- こんな人におすすめ:

- 手厚いサポートのもとで確実に転職を成功させたい人

- 国の給付金制度を利用して費用を抑えたい人

(参照:DMM WEBCAMP 公式サイト)

② テックアカデミー(TechAcademy)

テックアカデミーは、オンラインに特化したプログラミングスクールで、豊富なコースラインナップが魅力です。Webアプリケーション開発から、フロントエンド、UI/UXデザイン、PythonによるAI開発まで、自分の目指すキャリアに合わせてコースを選択できます。

- 特徴:

- 週2回のマンツーマンメンタリングで、現役エンジニアから直接指導を受けられる。

- 毎日15時〜23時のチャットサポートで、疑問点をすぐに解決できる。

- 受講生限定の転職サポート「テックアカデミーキャリア」が利用可能。

- 主なコース:

- はじめてのプログラミングコース

- Webアプリケーションコース (Ruby on Rails)

- フロントエンドコース (JavaScript/jQuery)

- Pythonコース

- 学習形式: オンライン完結

- こんな人におすすめ:

- 学びたい技術分野が明確に決まっている人

- マンツーマンでの手厚い指導を希望する人

(参照:テックアカデミー 公式サイト)

③ RUNTEQ

RUNTEQ(ランテック)は、「現場で活躍できるエンジニア」の育成にこだわり、非常に実践的なカリキュラムを提供しているスクールです。自社開発企業への就職に強く、卒業生の多くがWeb系企業で活躍しています。

- 特徴:

- 1000時間に及ぶ圧倒的な学習時間を確保し、基礎から応用まで深く学べる。

- 課題解決型のカリキュラムで、自走力(自ら調べて解決する力)が徹底的に鍛えられる。

- 現役エンジニアによるコードレビューや、独自のポートフォリオ作成支援が手厚い。

- 主なコース:

- Webエンジニア転職コース Ruby on Rails

- 学習形式: オンライン完結

- こんな人におすすめ:

- 時間をかけてでも、本物の実力を身につけたい人

- 将来的にWeb系の自社開発企業で働きたいと考えている人

(参照:RUNTEQ 公式サイト)

④ POTEPAN CAMP

POTEPAN CAMP(ポテパンキャンプ)は、Web系開発企業への転職に特化した、選抜制のプログラミングスクールです。受講には選考があり、誰でも入れるわけではありませんが、その分、質の高い教育と転職サポートが期待できます。

- 特徴:

- Railsチュートリアルや市販教材を課題としており、基礎学習は自走力が求められる。

- 現役エンジニアによる実践的なレビューを通じて、現場レベルのコードが書けるようになる。

- 紹介される求人は自社開発企業が100%で、転職後のミスマッチが少ない。

- 主なコース:

- Railsキャリアコース

- 学習形式: オンライン完結

- こんな人におすすめ:

- ある程度の基礎知識があり、より実践的なスキルを身につけたい人

- Web系の自社開発企業への転職を強く希望する人

(参照:POTEPAN CAMP 公式サイト)

⑤ GEEK JOB

GEEK JOB(ギークジョブ)は、「プログラミング学習」と「転職活動」を同時に進められる、転職支援に特化したスクールです。20代・30代前半の、正社員としての転職を目指す人が対象となります。

- 特徴:

- 受講料が無料で、金銭的な負担なくプログラミングを学んで転職活動ができる。

- プログラミング学習、書類作成、面接対策まで、転職に必要なすべてをサポート。

- 紹介される求人は、インフラエンジニアやプログラマー(Java, PHP)が中心。

- 主なコース:

- スピード転職コース

- 学習形式: オンライン / 通学(東京)

- こんな人におすすめ:

- とにかく費用をかけずにエンジニア転職を実現したい20代〜30代前半の人

- インフラエンジニアや業務系システムのプログラマーを目指している人

(参照:GEEK JOB 公式サイト)

採用担当者に評価されるポートフォリオの作り方

未経験者の転職活動において、ポートフォリオはあなたのスキルと熱意を伝える最も重要な成果物です。ここでは、他の応募者と差をつけ、採用担当者の目に留まるポートフォリオの作り方を解説します。

ポートフォリオとは

ポートフォリオとは、あなたのプログラミングスキルや設計能力を具体的に示すための「作品集」です。単に「〇〇という言語を勉強しました」と言うだけでは説得力がありません。しかし、「この言語を使って、このような機能を持つWebアプリケーションを作りました」と、実際に動くものを見せることで、あなたのスキルレベルを客観的に証明できます。

未経験者にとってポートフォリオは、実務経験のなさを補い、学習意欲やポテンシャルをアピールするための最強の武器なのです。

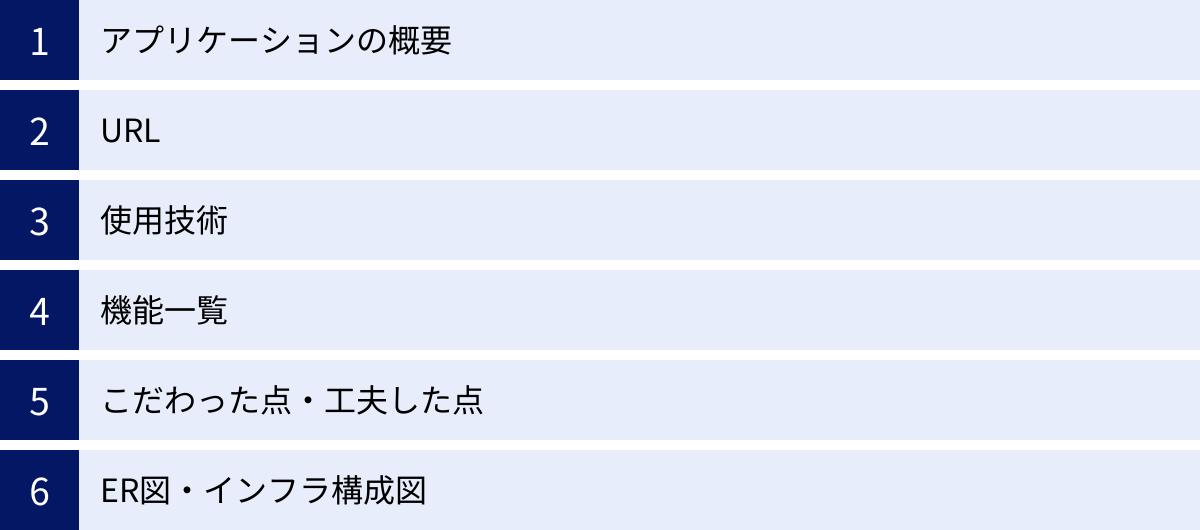

ポートフォリオに含めるべき必須要素

評価されるポートフォリオには、アプリケーションそのものだけでなく、その周辺情報もしっかりと盛り込むことが重要です。特にGitHubのREADME(プロジェクトの説明ファイル)には、以下の要素を必ず記載しましょう。

- アプリケーションの概要:

- どのようなアプリケーションで、誰のどのような課題を解決するものなのかを簡潔に説明します。

- URL:

- 実際にアプリケーションを触れるデプロイ先のURLと、ログインが必要な場合のテスト用アカウント情報を記載します。

- 使用技術:

- フロントエンド(HTML/CSS, JavaScript, Reactなど)

- バックエンド(Ruby/Rails, PHP/Laravel, Python/Djangoなど)

- データベース(MySQL, PostgreSQLなど)

- インフラ(AWS, Heroku, Dockerなど)

- その他、使用したAPIやライブラリも明記します。

- 機能一覧:

- 実装した機能を箇条書きで分かりやすくまとめます。(例:ユーザー登録・ログイン機能、投稿機能、いいね機能、検索機能など)

- こだわった点・工夫した点(技術的アピール):

- ここが最も重要です。 開発中に直面した技術的な課題と、それをどのように調べて解決したのかを具体的に記述します。例えば、「N+1問題を解決するために、includesメソッドを使ってEager Loadingを実装した」「非同期処理を導入して、ユーザー体験を向上させた」など、あなたの問題解決能力と思考プロセスをアピールします。

- ER図・インフラ構成図:

- データベースの設計図であるER図や、インフラの構成図を載せることで、設計能力があることを示せます。

ポートフォリオ作成で差がつくポイント

多くの応募者が似たようなポートフォリオ(例:SNS、ブログ、ToDoリスト)を提出する中で、一歩抜きん出るためには以下の点を意識しましょう。

- オリジナリティのあるテーマ設定:

単なるチュートリアルのクローンではなく、あなた自身の原体験に基づいた課題解決をテーマにしましょう。「自分が普段の生活で不便に感じていること」「趣味をもっと楽しむためのツール」など、個人的な想いが込められたアプリケーションは、開発の動機を語りやすく、熱意が伝わります。 - 基本的なCRUD機能+αの実装:

CRUD(Create: 作成, Read: 読み取り, Update: 更新, Delete: 削除)はWebアプリケーションの基本です。これに加えて、何か一つでも技術的に挑戦した機能を盛り込みましょう。例えば、外部API(天気情報、地図情報など)との連携、非同期通信(Ajax)を使ったリアルタイムな機能、画像アップロード機能などが挙げられます。 - ユーザー視点(UI/UX)への配慮:

エンジニアは技術だけでなく、それを使うユーザーのことも考えなければなりません。ボタンの配置が分かりやすいか、操作が直感的か、レスポンシブデザインに対応してスマホでも見やすいかなど、使いやすさへの配慮が見られるポートフォリオは高く評価されます。 - コードの可読性:

採用担当者は、GitHubであなたのソースコードもチェックします。変数名やメソッド名が分かりやすいか、インデントが揃っているか、コメントが適切に残されているかなど、他の人が見ても理解しやすい綺麗なコードを心がけましょう。これはチーム開発における協調性を示すことにもつながります。

質の高いポートフォリオを作成するには時間がかかりますが、その努力は必ず転職活動で報われます。

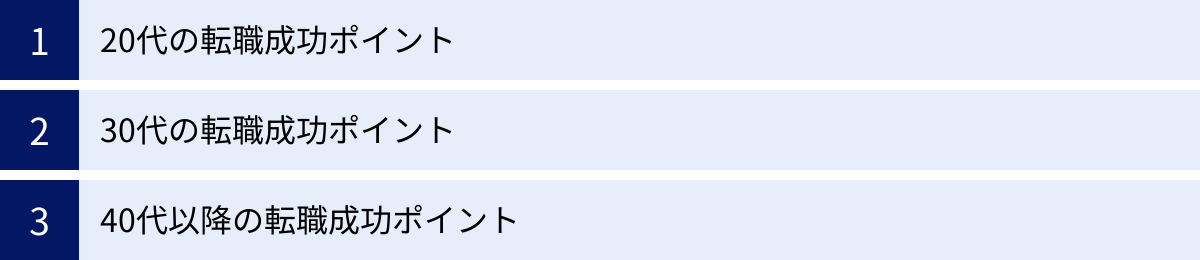

【年代別】未経験からエンジニア転職を成功させる秘訣

未経験からのエンジニア転職は、年齢によって強みや弱み、そして取るべき戦略が異なります。ここでは、20代、30代、40代以降の年代別に、転職を成功させるためのポイントを解説します。

20代の転職成功ポイント

20代は、未経験からエンジニアを目指す上で最も有利な年代と言えます。

- 強み:

- ポテンシャルの高さ: 若さ、吸収力の速さ、将来性といったポテンシャルを高く評価されます。

- 柔軟性: 新しい技術や企業文化に対する順応性が高いと見なされます。

- 体力の高さ: 長時間労働や学習にも耐えうる体力があると期待されます。

- 戦略:

- ポテンシャルを最大限アピール: スキル不足を補うために、学習意欲、成長意欲、素直さを前面に押し出しましょう。「何でも吸収して早く戦力になります」という熱意を伝えることが重要です。

- 未経験歓迎求人に積極的に応募: 20代を対象とした未経験者向けのポテンシャル採用枠は豊富にあります。多少条件が合わなくても、まずは応募して面接の機会を得ることを優先しましょう。

- 多様な技術に触れる: 特定の技術に固執せず、まずは幅広い分野に興味を持ち、学んでみる姿勢が大切です。入社後にキャリアチェンジする可能性も十分にあります。

20代のうちは、年収や待遇よりも、研修制度が充実しているか、成長できる環境があるかを重視して企業を選ぶことが、長期的なキャリア形成につながります。

30代の転職成功ポイント

30代の転職では、20代と同じポテンシャル採用だけを期待するのは難しくなります。前職での経験をどう活かすかがカギとなります。

- 強み:

- 社会人としての基礎スキル: ビジネスマナー、コミュニケーション能力、課題解決能力、プロジェクト管理能力など、前職で培ったスキルは大きな武器になります。

- 特定の業界知識(ドメイン知識): 金融、不動産、医療、製造など、前職で得た専門知識は、その業界のシステム開発において非常に価値があります。

- 戦略:

- 前職経験との掛け算を意識する: 「前職の〇〇という経験 × ITスキル」という形で、自分だけの市場価値をアピールしましょう。例えば、営業経験者なら「顧客折衝能力を活かして、要件定義で活躍できるエンジニア」、経理経験者なら「会計知識を活かして、金融システムの開発に貢献できる」といった具合です。

- 質の高いポートフォリオが必須: ポテンシャルだけでは評価されにくいため、技術力を客観的に証明できる質の高いポートフォリオは、20代以上に重要になります。

- マネジメント経験をアピール: もし前職でリーダーやマネジメントの経験があれば、将来のプロジェクトリーダー(PL)やプロジェクトマネージャー(PM)候補として評価される可能性があります。

30代の転職は、これまでのキャリアを捨てるのではなく、新しいスキルを掛け合わせてキャリアをバージョンアップさせるという視点が成功の秘訣です。

40代以降の転職成功ポイント

40代以降の未経験転職は、20代・30代に比べてハードルが上がるのが現実です。しかし、これまでの豊富な社会人経験を武器にすれば、道は拓けます。

- 強み:

- 豊富な業務知識と経験: 特定の業界や業務に関する深い知識は、若手にはない最大の武器です。

- 高いマネジメント能力: チームや組織を動かしてきた経験は、ITプロジェクトの管理において非常に高く評価されます。

- 人脈: これまで築いてきた人脈が、思わぬ形で転職やその後のビジネスにつながる可能性があります。

- 戦略:

- 狙うポジションを絞り込む: 純粋なプログラマーとして若手と競争するのは得策ではありません。これまでの経験を最も活かせるポジションを戦略的に狙いましょう。具体的には、クライアントとの折衝がメインの「ITコンサルタント」、プロジェクト全体を管理する「プロジェクトマネージャー(PM)」、自社の業務改善を担う「社内SE」などが候補になります。

- 年収ダウンも覚悟する: 未経験の業界に飛び込むため、一時的に年収が下がる可能性は受け入れる必要があります。目先の年収よりも、長期的なキャリアチェンジを成功させるという視点が重要です。

- 人柄と熱意で勝負: 年齢が上がると、新しい環境への適応力や年下のメンバーと協力する姿勢が懸念されがちです。面接では、謙虚さ、素直さ、そして「この年齢からでも新しいことに挑戦したい」という強い熱意を伝えることが不可欠です。

40代以降の転職は、これまでのキャリアの「集大成」として、ITという新しい武器を手に入れるという覚悟で臨むことが成功への道です。

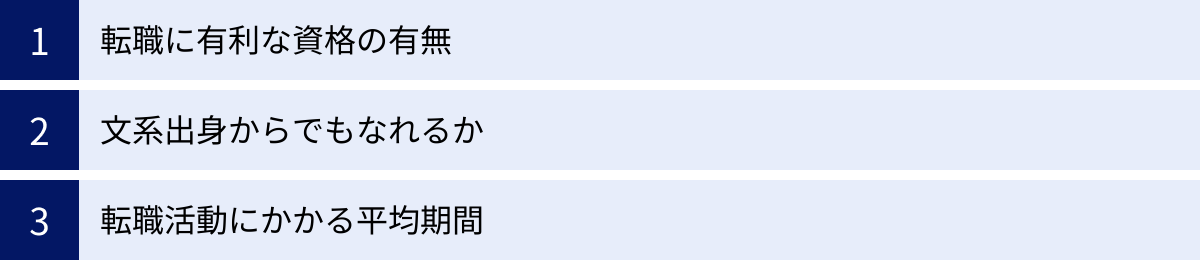

未経験からのエンジニア転職に関するよくある質問

最後に、未経験からエンジニアを目指す方々からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

転職に有利な資格はありますか?

結論から言うと、IT業界の転職において、資格の有無が合否を直接左右することは稀です。特にWeb系企業などでは、資格よりも「何を作れるか」を示すポートフォリオや実務経験が圧倒的に重視されます。

しかし、資格取得が無意味というわけではありません。資格には以下のようなメリットがあります。

- 学習意欲の証明: 体系的な知識を学んだ証となり、学習意欲の高さを客観的にアピールできます。

- 基礎知識の網羅的な習得: 資格の勉強を通じて、ITの基礎知識を抜け漏れなく体系的に学ぶことができます。

未経験者が取得を目指すのにおすすめの資格は以下の通りです。

- 基本情報技術者試験(FE): ITに関する幅広い基礎知識を問われる国家資格。「IT業界のパスポート」とも呼ばれ、取得しておいて損はありません。

- ITパスポート試験: ITに関する基礎的な知識を証明する国家資格。エンジニア以外の職種の人も多く受験しますが、IT業界への入門として有効です。

- クラウド系の認定資格 (AWS, Azure, GCP): 近年需要が急増しているクラウド技術に関する資格です。特にインフラエンジニアを目指す場合は、AWS認定ソリューションアーキテクト – アソシエイトなどの資格があると、高い評価につながる可能性があります。

資格はあくまで補助的なアピール材料と捉え、ポートフォリオ作成やスキルアップに主眼を置くことが重要です。

文系出身でも本当にエンジニアになれますか?

はい、文系出身でも全く問題なくエンジニアになれます。 実際に、多くの文系出身者がIT業界で活躍しています。

「エンジニア=理系」というイメージが強いですが、エンジニアに必要な「論理的思考力」は、文系・理系に関わらず、後天的にトレーニングで身につけることができる能力です。

むしろ、文系出身者ならではの強みが活きる場面も多くあります。

- 読解力・文章作成能力: 仕様書や技術ドキュメントを正確に読み解いたり、分かりやすい設計書や報告書を作成したりする能力は非常に重要です。

- コミュニケーション能力: クライアントやチームメンバーと円滑に意思疎通を図り、要件を正確に引き出す能力は、プロジェクトの成功に不可欠です。

重要なのは出身学部ではなく、エンジニアという仕事に対する適性と、継続的に学び続ける意欲です。文系であることに臆することなく、ぜひ挑戦してみてください。

転職活動にかかる平均期間はどれくらいですか?

一概には言えませんが、プログラミング学習の開始から内定獲得まで、一般的には「6ヶ月〜1年程度」を見ておくのが現実的です。

この期間は、大きく「学習期間」と「転職活動期間」に分けられます。

- 学習期間 (3ヶ月〜6ヶ月以上):

プログラミング未経験の状態から、ポートフォリオを作成できるレベルになるまでの期間です。1日に確保できる学習時間や、独学かスクールかといった学習方法によって大きく変動します。仕事をしながら学習する場合、半年から1年かかることも珍しくありません。 - 転職活動期間 (1ヶ月〜3ヶ月程度):

ポートフォリオ完成後、応募書類の準備、企業への応募、面接、内定というプロセスにかかる期間です。応募する企業数や選考の進み具合によりますが、一般的には1〜3ヶ月程度かかることが多いです。

これはあくまで目安であり、学習ペースの速い人や、これまでの経験が評価された人などは、より短期間で転職を成功させるケースもあります。焦らず、自分のペースで着実にステップを進めていくことが何よりも大切です。

まとめ

未経験からITエンジニアへの転職は、決して簡単な道のりではありません。プログラミング学習の壁、継続的な自己研鑽の必要性、そして厳しい採用市場など、乗り越えるべきハードルは数多く存在します。

しかし、本記事で解説してきたように、正しいステップを踏み、戦略的に行動すれば、その夢は十分に実現可能です。

改めて、成功への5つのステップを振り返りましょう。

- 自己分析でキャリアの方向性を決める

- スキル習得計画を立てて学習を始める

- スキルを証明するポートフォリオを作成する

- 転職サービスを活用して求人に応募する

- 応募書類の準備と面接対策を徹底する

最も重要なのは、「なぜエンジニアになりたいのか」という強い動機を持ち、明確な目標を立て、それに向かって諦めずに行動し続けることです。IT業界は、変化を楽しみ、学び続ける意欲のある人を常に歓迎しています。

この記事が、あなたのエンジニアへの第一歩を力強く後押しするものとなれば幸いです。あなたの挑戦を心から応援しています。