民間企業でキャリアを積んできたものの、「もっと安定した環境で働きたい」「社会に直接貢献できる仕事がしたい」「ワークライフバランスを整えたい」といった理由から、公務員への転職を検討する方が増えています。しかし、公務員への道は「試験が難しそう」「年齢制限があるのでは?」「民間での経験は活かせるのだろうか」といった不安や疑問も多く、一歩を踏み出せないケースも少なくありません。

この記事では、民間企業から公務員への転職を目指す方に向けて、その具体的な方法を網羅的に解説します。公務員という仕事の基本から、転職のメリット・デメリット、転職に向いている人の特徴、そして最大の関門である公務員試験の具体的な内容や対策のコツまで、詳しく掘り下げていきます。

この記事を読めば、民間から公務員への転職を実現するための全体像と、具体的なアクションプランが明確になります。安定したキャリアと社会貢献という大きなやりがいを手に入れるための、確かな一歩を踏み出しましょう。

目次

公務員とは

公務員とは、国や地方公共団体(都道府県、市区町村など)に所属し、社会全体の利益のために働く職員のことです。民間企業が株主や顧客のために利益を追求するのに対し、公務員は国民・住民全体の奉仕者として、公平・中立な立場で公共サービスを提供することを目的としています。

その職務は、私たちの生活の根幹を支える非常に多岐にわたるもので、大きく「国家公務員」と「地方公務員」の2種類に分けられます。それぞれの役割や仕事内容には大きな違いがあるため、まずはその違いを正しく理解することが、転職活動の第一歩となります。

国家公務員と地方公務員の2種類がある

公務員と一括りにいっても、その所属団体や担う役割によって、仕事のスケールや内容、勤務地などが大きく異なります。ここでは、国家公務員と地方公務員のそれぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

| 項目 | 国家公務員 | 地方公務員 |

|---|---|---|

| 所属 | 国の機関(中央省庁、裁判所、国会など) | 地方公共団体(都道府県庁、市区町村役場など) |

| 役割 | 国全体の政策立案・実行、外交、防衛など | 住民の生活に密着したサービスの提供 |

| 仕事のスケール | 大規模で全国的な影響力を持つ | 地域に根差した、身近な影響力を持つ |

| 勤務地 | 全国・海外への転勤が基本 | 原則として採用された自治体内での勤務・異動 |

| 採用主体 | 人事院(国家公務員試験) | 各都道府県・市区町村(地方公務員試験) |

国家公務員

国家公務員とは、中央省庁(例:財務省、経済産業省、厚生労働省など)やその出先機関、裁判所、国会といった国の機関に勤務する職員です。日本の未来を形作る政策の企画・立案や、法律の制定・改正、国家予算の編成、外交・安全保障といった、国全体の運営に関わるスケールの大きな仕事に携わります。

国家公務員の職種は、主に以下の3つに大別されます。

- 総合職(キャリア官僚):

将来の幹部候補として、国の政策の企画・立案や法案作成といった中枢的な業務を担います。数年単位で様々な部署を経験し、キャリアを積んでいきます。極めて高いレベルの知識と能力が求められる、まさに日本の舵取り役です。 - 一般職(事務・技術):

総合職が立案した政策を具体的に実行・運用していく役割を担います。定型的な事務処理から専門知識を活かした業務まで幅広く、行政の土台を支える存在です。大卒程度と高卒程度の試験区分があります。 - 専門職:

特定の分野において高度な専門知識を駆使して業務を行います。代表的な職種には、税務調査や徴収を行う国税専門官、企業の労働環境を監督する労働基準監督官、皇居や御所の警備にあたる皇宮護衛官、空港で輸出入貨物の検査などを行う財務専門官などがあります。特定の分野で専門性を極めたい人に向いています。

国家公務員は、国民全体の生活や国益に直結するダイナミックな仕事に携われる魅力がありますが、その一方で全国規模での転勤が頻繁にあることが大きな特徴です。国内外を問わず、様々な地域で経験を積むことが求められるため、勤務地にこだわりがなく、多様な環境でキャリアを築きたいと考える人にとって魅力的な選択肢となるでしょう。

地方公務員

地方公務員とは、都道府県庁、市区町村役場、公立の学校や病院、警察、消防といった地方公共団体に勤務する職員です。その地域に住む住民の生活に最も近い場所で、身近な行政サービスを提供します。

国家公務員が国全体のグランドデザインを描くのに対し、地方公務員は、その地域の実情に合わせて、福祉、教育、防災、まちづくり、産業振興、戸籍管理といった、日々の暮らしに不可欠なサービスを企画・実行します。住民からの相談に直接応じる窓口業務も多く、人々の顔が見える距離で仕事ができるため、貢献実感を得やすいのが特徴です。

地方公務員の職種も多岐にわたります。

- 行政職(一般事務):

役所の様々な部署(企画、財政、税務、福祉、環境など)に配属され、数年ごとのジョブローテーションで多様な業務を経験します。ゼネラリストとしての能力が求められ、採用数が最も多い職種です。 - 技術職:

土木、建築、電気、機械、化学といった理系の専門知識を活かし、道路や橋、公園、上下水道などの社会インフラの整備・管理や、都市計画などに携わります。 - 資格免許職:

特定の資格や免許を必要とする専門職です。公立保育園の保育士、保健所の保健師、公立病院の看護師、学校の栄養士などがこれにあたります。 - 公安職:

地域の安全と秩序を守る仕事です。都道府県警察に所属する警察官や、市町村の消防本部に所属する消防官が代表的です。

地方公務員の最大の魅力は、生まれ育った地域や愛着のある街の発展に直接貢献できる点です。また、勤務地は採用された自治体の管轄内が基本となるため、転居を伴う転勤は比較的少なく、腰を据えて長期的なライフプランを立てやすいというメリットもあります。

民間から公務員へ転職するメリット

民間企業から公務員への転職は、キャリアにおける大きな転換点です。なぜ多くの社会人が公務員という道を選ぶのでしょうか。そこには、民間企業とは異なる、公務員ならではの魅力的なメリットが存在します。ここでは、代表的な5つのメリットを詳しく解説します。

雇用と収入が安定している

公務員への転職を考える上で、最も大きな魅力となるのが「雇用の安定性」です。民間企業の場合、景気の変動や企業の業績不振によって、リストラや倒産のリスクが常に伴います。しかし、公務員は国や地方公共団体に雇用されており、その身分は法律(国家公務員法・地方公務員法)によって手厚く保障されています。

具体的には、職員が刑事事件で有罪判決を受けるなどの極めて例外的なケースを除き、本人の意に反して一方的に免職(解雇)されることはありません。この圧倒的な雇用の安定性は、将来に対する不安を大きく軽減し、住宅ローンの計画など、長期的な人生設計を立てやすくする上で非常に大きなメリットと言えるでしょう。

また、収入の安定性も公務員の大きな特徴です。給与は「給料表」という法律や条例で定められた体系に基づいて支給され、個人の成績よりも勤続年数に応じて着実に昇給していく年功序列型が基本です。企業の業績によってボーナスが大きく変動したり、給与がカットされたりするリスクは極めて低く、毎年安定した収入が見込めます。期末・勤勉手当(民間企業のボーナスに相当)も、景気動向に大きく左右されることなく、年間でおおむね4.5ヶ月分程度が安定して支給される傾向にあります。この先行きが見通せる安心感は、精神的な余裕にも繋がります。

福利厚生が充実している

公務員の福利厚生は、民間企業と比較しても非常に手厚く、充実していることで知られています。職員が安心して働き続けられるよう、生活の様々な側面をサポートする制度が整っています。

まず、各種手当が豊富です。配偶者や子を扶養している場合に支給される「扶養手当」、賃貸住宅に住んでいる場合に家賃の一部を補助する「住居手当」、公共交通機関や自家用車での通勤にかかる費用を支給する「通勤手当」などが法律や条例に基づいて確実に支給されます。

次に、休暇制度の充実ぶりが挙げられます。年20日付与される年次有給休暇に加え、夏季休暇、結婚・出産・忌引などのライフイベントに伴う特別休暇、病気やケガで長期療養が必要な場合の病気休暇など、多種多様な休暇制度が整備されています。特に、育児休業は最長で子どもが3歳になるまで取得可能であり、男女を問わず取得が奨励されています。近年は男性の育休取得率も向上しており、子育てと仕事の両立を支援する環境が整っている点は、大きな魅力です。

さらに、健康面や財産形成を支える「共済組合」制度も公務員ならではの福利厚生です。共済組合は、病気やケガの際の医療費給付(自己負担額の一部をさらに補助する「附加給付」がある場合も)、住宅購入や教育費のための低金利な貸付制度、退職後の生活を支える年金給付など、組合員(職員)とその家族の生活を生涯にわたってサポートする多角的な事業を行っています。こうした包括的なセーフティネットは、民間企業ではなかなか見られない手厚い制度です。

ワークライフバランスを保ちやすい

「仕事と私生活の調和」、すなわちワークライフバランスを実現しやすいことも、公務員への転職の大きなメリットです。もちろん、国会会期中の官僚や、災害対応、予算編成時期など、繁忙期には残業が多くなる部署も存在します。しかし、全体的には民間企業、特に利益追求のプレッシャーが強い営業職などと比較して、比較的残業が少なく、定時で退庁しやすい職場が多い傾向にあります。

これは、公務員の仕事が利益やノルマに直結しないこと、そして近年、政府全体で「働き方改革」が強力に推進されていることが背景にあります。業務の効率化や超過勤務の削減が組織目標として掲げられており、上司も部下の残業時間管理に気を配る文化が醸成されつつあります。

また、カレンダー通りの完全週休2日制(土日祝休み)が徹底されている点も大きなポイントです。休日出勤があった場合でも、必ず振替休日を取得することが義務付けられています。有給休暇の取得も奨励されており、多くの自治体や省庁で年間取得目標日数が設定されています。夏休みや年末年始に長期休暇を取得し、家族と過ごしたり、趣味に時間を使ったりと、プライベートを充実させやすい環境は、心身の健康を保ちながら長く働き続ける上で非常に重要です。

社会的な信用度が高い

公務員という職業は、その安定性から社会的に高い信用を得ています。この「社会的信用」は、日常生活の様々な場面で具体的なメリットとして現れます。

最も分かりやすい例が、金融機関からの信用の高さです。安定した収入と雇用の継続性が保証されているため、住宅ローンや自動車ローン、教育ローンといった高額な融資の審査に通りやすい傾向があります。民間企業の社員の場合、企業の規模や業績、勤続年数などが厳しく審査されますが、公務員であれば比較的有利な条件でローンを組める可能性が高まります。

同様に、クレジットカードの新規作成や利用限度額の増額審査などにおいても、公務員という属性はプラスに働きます。賃貸住宅を借りる際の入居審査でも、家賃の支払い能力を高く評価されるため、有利に進められることが多いでしょう。このように、人生の重要な局面における金銭的な信用力は、公務員が持つ目に見えない、しかし非常に大きな資産と言えます。

社会貢献を実感しやすい

民間企業での仕事にも社会貢献の側面はありますが、その第一目的はあくまで「利益の追求」です。一方で、公務員の仕事は、利益を度外視して、純粋に「公共の利益」のために働くことができます。自分の仕事が、国民や地域住民の生活を直接支え、より良い社会を築く一助となっていることを日々実感できるのは、何物にも代えがたい大きなやりがいです。

例えば、地方公務員であれば、子育て支援策を企画して待機児童問題の解消に貢献したり、防災計画を策定して住民の安全を守ったり、寂れた商店街の活性化プランを練って地域の賑わいを取り戻したりと、その成果が目に見える形で地域に還元されます。住民から「ありがとう」と直接感謝の言葉をかけられる機会も少なくありません。

国家公務員であれば、より大きなスケールで社会課題の解決に挑むことができます。新しい法律の制定に関わって社会のルールを作ったり、国際交渉の場で国益を守ったり、最新技術の導入を推進して日本の産業競争力を高めたりと、国の未来を左右するダイナミックな仕事に携われます。自分の働きが社会全体を動かし、歴史の一ページを作っているという実感は、公務員ならではの醍醐味でしょう。

民間から公務員へ転職するデメリット

公務員への転職には多くのメリットがある一方で、民間企業とは異なる文化や制度に起因するデメリットも存在します。転職後に「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、事前にデメリットを正しく理解し、自身の価値観やキャリアプランと照らし合わせておくことが極めて重要です。

年功序列で実力や成果が評価されにくい

公務員の世界は、良くも悪くも「年功序列」の文化が根強く残っています。給与や昇進は、個人の能力や仕事の成果よりも、年齢や勤続年数が重視される傾向が強いのが実情です。民間企業、特に成果主義を導入している企業で働いてきた人にとっては、この点が最も大きなギャップと感じるかもしれません。

例えば、同期入庁の職員であれば、仕事の出来不出来に関わらず、ほぼ同じペースで昇給し、昇進していきます。自分がどれだけ画期的な提案をして業務を改善したり、他の人より何倍も多くの仕事をこなしたりしても、それが給与やボーナスに大きく上乗せされることはほとんどありません。人事評価制度は存在するものの、その評価が処遇に与える影響は民間企業に比べて限定的です。

このため、「自分の実力で正当に評価されたい」「成果を上げた分だけ報酬を得たい」といったインセンティブを重視する人にとっては、モチベーションを維持するのが難しい環境かもしれません。安定と引き換えに、競争や刺激が少ないという側面があることを理解しておく必要があります。若いうちから責任ある仕事を任され、スピーディーにキャリアアップしたいという志向が強い場合、物足りなさを感じる可能性があります。

副業が原則として禁止されている

民間企業では副業を解禁する動きが広がっていますが、公務員は法律(国家公務員法第103条・104条、地方公務員法第38条)により、副業が厳しく制限されています。これは、公務員に課せられた「職務専念の義務」や、公務の信用を傷つける行為を禁じる「信用失墜行為の禁止」といった原則に基づいています。

具体的には、自ら営利企業を経営したり、他の企業の役員や従業員になったりすることは、原則として認められません。アルバイトはもちろん、近年流行しているWebライターやプログラミング、コンサルティングといったスキルを活かした副業も、報酬を得る目的で行う場合は許可されないケースがほとんどです。

ただし、すべての副業が一切禁止されているわけではありません。実家の農業の手伝いや、一定規模以下の不動産賃貸経営(家賃収入)、公益性の高い団体での講演活動などは、任命権者(知事や市町村長など)の許可を得ることで可能になる場合があります。しかし、その許可基準は厳格であり、本業に支障がなく、かつ公務員の信用を損なわないことが大前提となります。収入を増やしたい、あるいは社外でスキルを試したいという思いが強い人にとって、この副業制限は大きなデメリットとなるでしょう。

定期的な部署異動や転勤がある

公務員の世界では、「ジョブローテーション」という制度が一般的で、おおむね2〜3年周期で部署異動が行われます。これは、職員に幅広い業務を経験させて行政のゼネラリストを育成することや、特定の部署と業者との癒着を防ぐことなどを目的としています。

様々な仕事にチャレンジできるというメリットがある一方で、デメリットにもなり得ます。ようやく仕事に慣れ、専門性や人脈が築けてきたと感じた頃に、全く異なる分野の部署へ異動を命じられることが少なくありません。そのため、特定の分野で専門性を深く追求したい「スペシャリスト志向」の人にとっては、キャリアが分断されるように感じられる可能性があります。

また、転勤のリスクも考慮すべき点です。国家公務員の場合は、採用された省庁の本省と全国各地の出先機関との間を異動するため、数年ごとの全国転勤が伴います。家族の仕事や子どもの学校のことを考えると、大きな負担となり得ます。地方公務員の場合、市区町村であればその自治体内での異動が基本ですが、都道府県庁に採用された場合は、本庁と県内各地の振興局や事務所との間で転居を伴う異動が発生することがあります。持ち家を建てたり、地域コミュニティに深く根差した生活を送りたいと考えている人にとっては、この定期的な異動や転勤は大きな懸念材料となるでしょう。

民間企業より給与が低い場合がある

「公務員は安定しているが高給ではない」とよく言われますが、これはある意味で事実です。公務員の給与は、人事院や各自治体の人事委員会が民間企業の給与水準を調査した上で決定されるため、社会全体の平均から大きくかけ離れることはありません。しかし、外資系企業や大手商社、金融、コンサルティング業界など、高給で知られる民間企業の給与水準と比較すると、見劣りするケースが多いでしょう。

特に、若手のうちは給与の上昇カーブが緩やかであるため、同年代の民間企業の友人などと比べて収入が低いと感じる場面があるかもしれません。また、成果が直接給与に反映されないため、爆発的に収入が増えるということもありません。

ただし、これはあくまで月々の給与やボーナスといった「見えるお金」の話です。前述した手厚い福利厚生(住居手当、共済組合の給付など)や、退職時に支給される退職金などを加味した「生涯賃金」や「トータルパッケージ」で考えれば、決して悪い条件ではありません。何を重視するかによりますが、短期的な高収入よりも、長期的な生活の安定性を求める人に向いていると言えます。現在の給与水準に強いこだわりがある場合は、転職後にギャップを感じる可能性があるため、慎重な検討が必要です。

公務員への転職が向いている人の特徴

公務員への転職は、誰にとっても最適な選択肢というわけではありません。メリット・デメリットを十分に理解した上で、自身の価値観や性格、キャリアに対する考え方が公務員の仕事や組織文化に合っているかを見極めることが、転職成功後の満足度に繋がります。ここでは、公務員への転職が特に向いている人の特徴を3つのタイプに分けて解説します。

安定した環境で働きたい人

将来に対する経済的な不安や雇用の不安から解放され、腰を据えて長く働きたいという安定志向が強い人は、公務員に非常に向いています。民間企業のように、景気の波や会社の業績に一喜一憂することなく、着実にキャリアと生活を築いていきたいと考える人にとって、公務員の環境は理想的と言えるでしょう。

具体的には、以下のような考えを持つ人です。

- 会社の倒産やリストラのリスクを心配せずに、仕事に集中したい。

- 毎月の収入が安定しており、ボーナスも予測可能であることが精神的な安心に繋がる。

- 住宅ローンを組んだり、子どもの教育費を計画したりといった、長期的なライフプランを堅実に立てたい。

- 成果主義の激しい競争環境よりも、協調性を重んじる和やかな職場で働きたい。

公務員の身分保障や年功序列型の給与体系は、競争を好まない人にとっては大きな魅力です。変化や刺激よりも、平穏で予測可能な日常を大切にしたいという価値観を持つ人にとって、公務員は非常にフィットする職業です。

社会や地域に貢献したいという思いが強い人

自らの利益や会社の利益のためではなく、社会全体や自分が住む地域のために働きたいという「奉仕の精神」や「利他の心」が強い人は、公務員の仕事に大きなやりがいを見出すことができます。公務員の仕事の本質は、営利を目的としない公共サービスの提供にあります。

以下のような思いを持つ人は、公務員としての適性が高いと言えます。

- 困っている人を助ける仕事、人々の生活を豊かにする仕事に就きたい。

- 目先の利益ではなく、より良い社会の仕組みづくりに関心がある。

- 自分が生まれ育った故郷や、愛着のある街の発展に直接貢献したい。

- 「ありがとう」という感謝の言葉を働く上での原動力にしたい。

民間企業でも社会貢献は可能ですが、どうしても利益というフィルターを通してしまいます。公務員は、利益という制約から離れ、純粋に「何が住民や国民にとって最善か」という視点で物事を考え、行動できる点が最大の違いです。自分の仕事が、社会インフラを整備し、福祉サービスを充実させ、子どもたちの教育環境を整えることに繋がっている。そうした手触り感のある社会貢献を実感したい人にとって、公務員は天職となり得ます。

決められたルールの中で着実に仕事を進められる人

公務員の仕事は、そのすべてが法律や条例、規則といった明確なルールに基づいて行われます。これは、行政サービスを国民・住民に対して公平・公正に提供するために不可欠な原則です。したがって、決められた手順やルールを遵守し、正確にコツコツと業務を遂行することが得意な人は、公務員の仕事に高い適性を持っています。

以下のような特性を持つ人が、このタイプに当てはまります。

- 独創的なアイデアを次々と出すよりも、前例やマニュアルに沿って丁寧に仕事を進める方が好きだ。

- スピードよりも、ミスのない正確な事務処理能力に自信がある。

- 物事を進める際に、根拠となる法令や規則をきちんと確認する習慣がある。

- 個人的な感情や主観を排し、常に公平・中立な立場で判断しようと努めることができる。

公務員の職場では、突飛な発想や大胆なリスクテイクよりも、組織として定められたプロセスを忠実に守り、着実に成果を積み上げていく姿勢が評価されます。もちろん、課題解決のための企画・立案業務もありますが、そのプロセスにおいても法令遵守や関係各所との慎重な調整が求められます。地道な作業であっても、それが社会の基盤を支えているという責任感を持ち、真面目に取り組める人にとって、公務員は非常に働きやすい環境と言えるでしょう。

民間から公務員へ転職する2つの方法

民間企業から公務員への転職を目指す場合、そのルートは主に2つ存在します。一つは新卒学生と同じ土俵で受験する「一般枠」、もう一つは社会人経験者を対象とした「社会人経験者採用枠」です。どちらのルートを選ぶかによって、試験内容や対策方法、求められる人物像が大きく異なるため、自分の年齢や職務経験、学習に充てられる時間などを考慮して、最適な方法を選択することが重要です。

| 比較項目 | ① 一般枠 | ② 社会人経験者採用枠 |

|---|---|---|

| 主な対象者 | 新卒学生、第二新卒、若手社会人 | 一定の職務経験を持つ社会人(30代~50代が中心) |

| 受験資格 | 主に年齢要件(おおむね30歳前後まで) | 年齢要件+民間企業等での職務経験年数 |

| 試験内容(筆記) | 教養試験+専門試験(法律、経済など)が主流 | 教養試験のみ(難易度低め)やSPI形式など多様 |

| 試験内容(人物) | 面接が中心(ポテンシャル重視) | 論文+面接(職務経験や即戦力性を重視) |

| 対策のポイント | 幅広い筆記試験科目の網羅的な学習 | 職務経験の棚卸しと、それを活かす論文・面接対策 |

| 難易度 | 筆記試験の学習負担が大きい | 採用人数が少なく倍率は高いが、対策は絞りやすい |

① 一般枠(新卒と同様の試験)

「一般枠」とは、主に大学卒業程度の学力を想定した、新卒学生向けの採用試験のことです。しかし、多くの自治体や省庁では年齢要件(おおむね22歳〜30歳前後)を満たしていれば、社会人でも受験することが可能です。第二新卒や20代の若手社会人が公務員への転職を考える場合、この一般枠での受験が主な選択肢となります。

一般枠の最大の特徴は、筆記試験の比重が高いことです。試験は、高校までに学んだ知識を問う「教養試験(数的処理、文章理解、社会科学など)」と、大学で学ぶような専門知識を問う「専門試験(憲法、民法、行政法、経済学など)」で構成されているのが一般的です。特に専門試験は学習範囲が非常に広く、法律系・経済系科目を中心に膨大な知識のインプットが求められます。

そのため、働きながら一般枠の合格を目指すには、相当な覚悟と計画的な学習が不可欠です。平日の夜や休日をすべて勉強に充てるくらいの努力が必要になるでしょう。面接では、社会人経験があることはアピールポイントになりますが、基本的には新卒学生と同じ土俵で、これからのポテンシャルや公務員としての適性が評価されます。

【一般枠が向いている人】

- 20代で、学習時間を十分に確保できる人

- 大学時代に法律や経済を学んでおり、知識のベースがある人

- コツコツと広範囲の知識を暗記・学習することが苦にならない人

② 社会人経験者採用枠(中途採用)

近年、多くの省庁や自治体で急速に拡大しているのが、「社会人経験者採用枠(民間企業等職務経験者採用枠)」です。これは、即戦力となる多様な人材を民間から確保することを目的とした、中途採用に特化した試験制度です。

受験資格として、年齢要件(上限は30代〜59歳までと様々)に加えて、「民間企業等で〇年以上(多くは5年以上)の職務経験」が求められます。この採用枠の最大の特徴は、筆記試験の負担が一般枠に比べて大幅に軽減されている点です。教養試験のみで専門試験が課されなかったり、教養試験の難易度が高校卒業程度に設定されていたり、中にはSPIやSCOAといった民間企業の採用で使われる適性検査を導入している自治体もあります。

その代わりに、極めて重視されるのが「論文試験」と「面接試験」です。論文では、これまでの職務経験を具体的に述べた上で、その経験を今後どのように行政課題の解決に活かしていくかを論理的に記述する能力が問われます。面接でも同様に、志望動機はもちろんのこと、「なぜ民間ではなく公務員なのか」「あなたのスキルはこの自治体の〇〇という課題にどう貢献できるか」といった、職務経験と志望先への貢献意欲を深く掘り下げる質問が中心となります。

【社会人経験者採用枠が向いている人】

- 30代以上で、豊富な職務経験を持つ人

- 筆記試験対策に多くの時間を割けないが、自分のキャリアには自信がある人

- 自分の経験やスキルを、特定の行政課題の解決に活かしたいという明確なビジョンがある人

民間から公務員への転職を成功させる鍵は、この社会人経験者採用枠をいかに戦略的に活用するかにかかっていると言っても過言ではありません。

公務員試験の概要

公務員になるためには、原則として「公務員試験」に合格する必要があります。この試験は、公平性を担保するために筆記試験や面接試験など複数の段階を経て、公務員として必要な知識や能力、適性を持つ人物を選抜するものです。ここでは、多くの試験で共通して課される内容や、知っておくべきポイントを解説します。

試験内容

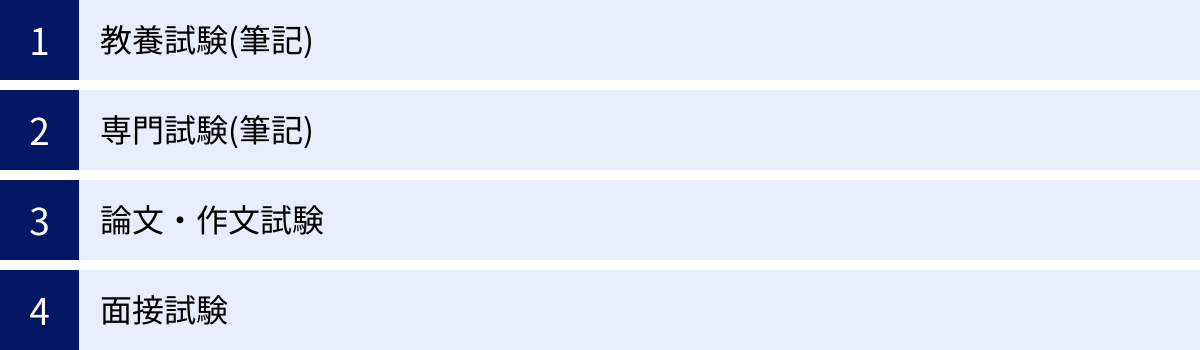

公務員試験は、一次試験(筆記)、二次試験(論文・面接)、三次試験(最終面接)といった多段階で実施されるのが一般的です。試験内容は受験する区分(国家公務員/地方公務員、一般枠/経験者枠など)によって異なりますが、主に以下の4つの要素で構成されます。

教養試験(筆記)

教養試験(または基礎能力試験)は、ほぼすべての公務員試験で課される、最も基本的な筆記試験です。公務員として必要な基礎的な知能や知識を測るもので、出題範囲は非常に広範です。

- 一般知能分野:

- 数的処理(判断推理・数的推理・資料解釈): パズルや確率、図形問題、グラフの読み取りなど、論理的思考力や計算能力を問う問題です。教養試験の出題数の約半分を占める最重要科目であり、合否を大きく左右します。

- 文章理解(現代文・英文・古文): 長文を読んで内容を把握する能力を測ります。

- 一般知識分野:

- 社会科学: 政治、経済、法律、社会など、時事問題を含む社会の仕組みに関する知識。

- 人文科学: 日本史、世界史、地理、思想、文学・芸術など。

- 自然科学: 数学、物理、化学、生物、地学など。

社会人経験者採用枠では、この教養試験の難易度が低めに設定されていたり、出題科目が絞られていたりする場合があります。

専門試験(筆記)

専門試験は、主に大学卒業程度の一般枠(行政職、法律職、経済職など)で課される試験です。大学の専門課程レベルの知識が問われ、対策には多くの時間を要します。

- 主な出題科目:

- 法律系: 憲法、民法、行政法の3つが必須科目とされることが多いです。その他、刑法、労働法、商法などから選択解答する形式もあります。

- 経済系: ミクロ経済学、マクロ経済学が中心です。その他、財政学、経営学、会計学なども含まれます。

- その他: 政治学、行政学、社会学など。

受験する職種によって出題される科目が異なるため、募集要項をよく確認し、自分の得意不得意を考慮して受験戦略を立てることが重要です。社会人経験者採用枠では、この専門試験が免除されるケースが多いのが大きな特徴です。

論文・作文試験

筆記試験と同時に、あるいは二次試験で課されるのが論文・作文試験です。単なる知識量だけでなく、思考力や表現力、課題解決能力などを総合的に評価するために行われます。

- 一般枠の論文: 社会問題や時事的なテーマ(例:「少子高齢化社会において行政が果たすべき役割」)が与えられ、それに対する自分の見解や解決策を論理的に記述します。

- 社会人経験者採用枠の論文: 「これまでの職務経験と、それを今後どのように〇〇市(県、省)の行政に活かしていきたいか」といった、経験と自己PRを絡めたテーマが頻出します。自身のキャリアの棚卸しと、志望先の課題分析が不可欠です。

文字数や構成、時間配分などを意識した実践的なトレーニングが効果的です。

面接試験

近年、公務員採用において最も重視される傾向にあるのが面接試験です。特に、即戦力を求める社会人経験者採用枠では、面接での評価が合否を決定づけると言っても過言ではありません。

- 形式: 個別面接が基本ですが、受験者同士でテーマについて討論させる「集団討論」や、特定の課題について発表させる「プレゼンテーション面接」が実施されることもあります。

- 評価ポイント:

- 志望動機(「なぜ公務員なのか」「なぜこの自治体/省庁なのか」)

- コミュニケーション能力、協調性

- 誠実さ、倫理観といった公務員としての適性

- (経験者採用の場合)民間での経験、実績、困難を乗り越えた経験

- (経験者採用の場合)その経験を行政課題の解決にどう活かせるかという具体性

付け焼き刃の対策では見抜かれます。自己分析と企業研究(自治体・省庁研究)を徹底的に行い、自分の言葉で熱意と能力を語れるように準備することが重要です。

年齢制限

公務員試験には、受験資格として年齢制限が設けられているのが一般的です。この年齢制限は、試験区分や自治体によって大きく異なるため、必ず志望先の最新の募集要項を確認する必要があります。

- 一般枠(大卒程度): 上限年齢はおおむね30歳前後(例:28歳年度末まで、30歳未満など)に設定している自治体が多いです。一部、30代半ばまで受験可能な自治体もあります。

- 社会人経験者採用枠: こちらは年齢の上限が大幅に引き上げられています。下限が30代前半から、上限は59歳という自治体も珍しくありません。これにより、30代、40代、さらには50代のベテラン社会人でも公務員への転職にチャレンジすることが可能です。

「もう年だから…」と諦める前に、社会人経験者採用枠の情報を調べてみましょう。多くの人に門戸が開かれています。

難易度と倍率

公務員試験の難易度は、一概には言えませんが、総じて「高い」とされています。安定した職業として人気が高く、多くの受験者が集まるため、合格を勝ち取るのは容易ではありません。

- 倍率: 採用倍率は、試験区分や自治体、その年の採用予定人数によって大きく変動します。人気の高い都心部の自治体や、採用数が少ない職種では、倍率が数十倍に達することも珍しくありません。

- 社会人経験者採用枠の倍率: この枠は、採用予定人数が数名程度と少ないため、応募倍率が50倍や100倍を超えることもあります。しかし、この数字に過度に怖気づく必要はありません。応募者の中には、十分な準備をせずに「記念受験」する層も一定数含まれているため、本気で対策をした受験者に絞った「実質倍率」は、見た目の数字よりも低くなると考えられます。

重要なのは、倍率に一喜一憂するのではなく、求められる能力(特に論文・面接でのアピール力)を確実に身につけるための準備を着実に行うことです。

公務員の給与・年収の目安

公務員への転職を考える際、具体的な給与や年収は最も気になるポイントの一つです。公務員の給与は、法律や条例で定められた「給料表」に基づいて決定され、非常に透明性が高いのが特徴です。ここでは、公的なデータに基づいて、国家公務員と地方公務員の給与・年収の目安を解説します。

給与を考える上で重要なのは、月々の給料(給料月額)に加えて、各種手当と期末・勤勉手当(ボーナス)が含まれるという点です。

- 給料月額: 基本給にあたる部分。給料表の「級」と「号俸」で決まる。

- 諸手当: 地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当など。

- 期末・勤勉手当: 民間企業のボーナスに相当。年2回(6月、12月)支給され、年間で給料月額の約4.5ヶ月分が目安。

国家公務員の給与・年収

国家公務員の給与は、人事院が発表する「国家公務員給与等実態調査」で詳細なデータを確認できます。

【国家公務員(行政職俸給表(一)適用職員)の平均給与月額】

- 平均給与月額: 404,015円

- 内訳:

- 平均俸給額: 322,968円

- 諸手当の額: 81,047円

(参照:人事院「令和5年国家公務員給与等実態調査の結果」)

これは全年齢の平均値です。年収に換算すると、単純計算で 約650万円 程度となります(404,015円 × 12ヶ月 + ボーナス約4.5ヶ月分)。

年齢階層別に見ると、経験を積むにつれて着実に給与が上昇していくことがわかります。

- 20代(24~28歳未満): 平均俸給額 約21万円

- 30代(36~40歳未満): 平均俸給額 約32万円

- 40代(48~52歳未満): 平均俸給額 約40万円

- 50代(56~60歳未満): 平均俸給額 約43万円

地方公務員の給与・年収

地方公務員の給与は、総務省が発表する「地方公務員給与実態調査」で確認できます。

【地方公務員(一般行政職)の平均給与月額】

- 平均給与月額: 401,373円

- 内訳:

- 平均給料: 315,364円

- 諸手当月額: 86,009円

(参照:総務省「令和4年地方公務員給与実態調査結果等の概要」)

国家公務員とほぼ同水準であり、年収換算すると約640万円程度が目安となります。

ただし、地方公務員の給与は自治体によって差があります。物価の高い都市部では「地域手当」が上乗せされるため、給与水準が高くなる傾向があります。

民間経験者採用の場合の初任給

社会人経験者採用枠で採用された場合、新卒者と同じ初任給からスタートするわけではありません。これまでの民間企業等での職務経験が、自治体の規定に基づいて一定の年数に換算され、その分が初任給の号俸に上乗せされます。

例えば、「大卒後、民間企業で8年間勤務した30歳」が採用された場合、その8年間の経験が評価され、新卒者よりも高い給与(30歳相当の号俸)からスタートすることができます。具体的な計算方法や給与例は、各自治体の募集要項に記載されていることが多いので、必ず確認しましょう。これにより、転職による収入の落ち込みを最小限に抑えることが可能です。

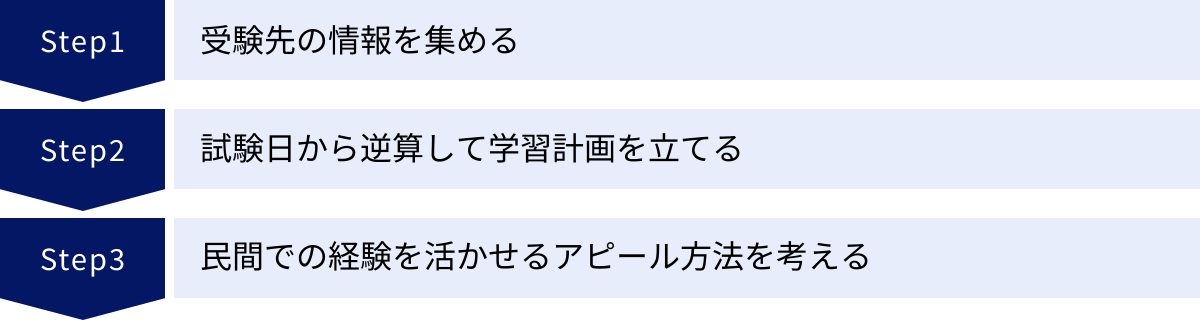

働きながら公務員試験の勉強を進めるコツ

民間企業で働きながら公務員試験の合格を目指すのは、時間的な制約もあり、決して簡単なことではありません。しかし、正しい戦略と効率的な学習方法を実践すれば、十分に合格は可能です。ここでは、多忙な社会人が試験勉強を進める上での3つの重要なコツを紹介します。

まずは受験先の情報を集める

やみくもに分厚い参考書を買い込み、勉強を始めるのは最も非効率な方法です。働きながらの転職活動で最も重要な資源は「時間」です。その時間を最大限有効に活用するために、まずは徹底した情報収集から始めましょう。

特に、社会人経験者採用枠は、自治体や省庁によって試験制度が千差万別です。自分が受験する可能性のある自治体をいくつかリストアップし、それぞれの公式サイトの採用ページを隅々まで読み込むことが第一歩となります。

【チェックすべき必須情報】

- 受験資格: 年齢要件、必要な職務経験年数(自分の経歴が条件を満たしているか)

- 試験日程: 申込期間、一次試験日、二次試験日など。ここから逆算して学習計画を立てます。

- 試験科目:

- 筆記試験は教養試験のみか?SPI形式か?

- 論文試験のテーマはどのような傾向か?(過去問が公開されていれば必ずチェック)

- 面接は個別面接だけか?集団討論やプレゼンはあるか?

- 配点比率: 筆記、論文、面接の配点ウェイトを確認します。経験者採用では論文・面接の比重が極めて高いことが多く、どこに注力すべきかが明確になります。

- 求める人物像: 自治体が公表している総合計画や市長の施政方針などを読み解き、現在どのような課題を抱え、どのようなスキルを持った人材を求めているのかを分析します。

この情報収集を丁寧に行うことで、やるべきこと(学習科目や対策)が明確になり、無駄な勉強をせずに済みます。

試験日から逆算して学習計画を立てる

情報収集が完了し、受験先と試験内容が固まったら、具体的な学習計画を立てます。重要なのは、試験日から逆算して、長期・中期・短期の計画に落とし込むことです。

一般的に、公務員試験の合格に必要な勉強時間は、一般枠で1000〜1500時間、筆記試験の負担が軽い社会人経験者採用枠でも500〜800時間程度が目安とされています。仮に800時間の学習が必要だとすると、1日平均2〜3時間の勉強を1年間続ける計算になります。

- 長期計画(6ヶ月〜1年):

- 全体の学習期間を「基礎固め期」「応用・演習期」「直前期」の3つに分ける。

- 各期間で、どの科目をどのレベルまで終わらせるか、大まかな目標を設定する。

- 中期計画(1ヶ月単位):

- 「今月は数的処理の参考書を1周する」「論文のネタ出しを20テーマ分行う」など、月単位の具体的な目標を立てる。

- 短期計画(1週間・1日単位):

- 「今週は判断推理を10問、資料解釈を5問解く」「平日は夜2時間、休日は5時間勉強する」など、実行可能なレベルまでタスクを細分化する。

計画を立てる上で最も重要なのが、「スキマ時間」を徹底的に活用することです。

- 通勤時間: 音声講義を聴く、単語帳アプリで暗記する

- 昼休み: 参考書を数ページ読む、一問一答を解く

- 仕事の休憩時間: 論文テーマについて考える

- 就寝前の30分: その日学習した内容を復習する

こうした細切れの時間を積み重ねることが、働きながら合格する人の共通点です。無理のない、継続可能な計画を立て、進捗を可視化しながら着実に進めていきましょう。

民間での経験を活かせるアピール方法を考える

社会人経験者採用枠の合否は、筆記試験の点数よりも、論文と面接で「いかに自分の経験を魅力的に伝えられるか」で決まります。したがって、筆記試験の勉強と並行して、早期から自己分析とアピール方法の検討を始めることが極めて重要です。

まずは、これまでのキャリアの「棚卸し」を行います。

- 経験の書き出し: これまで担当した業務、プロジェクト、役職などを時系列で全て書き出す。

- 実績の具体化: それぞれの経験において、どのような役割を果たし、どのような成果を出したのかを具体的な数字(例:コストを〇%削減、業務時間を月〇時間短縮など)を交えて記述する。

- スキルの抽出: それらの経験を通じて、どのようなスキル(例:プロジェクトマネジメント能力、交渉力、データ分析スキル、リーダーシップなど)が身についたのかを言語化する。

- 困難と克服: 仕事で直面した困難や失敗は何か。それをどのように考え、行動し、乗り越えたのかというストーリーを整理する。

次に、その経験とスキルを、志望する自治体・省庁が抱える行政課題にどう結びつけるかを考えます。例えば、「民間企業で培ったWebマーケティングのスキルを、市の観光振興やシティプロモーションに活かし、交流人口の拡大に貢献したい」「業務改善プロジェクトを主導した経験を、市役所のDX推進に活かし、市民サービスの向上と職員の業務効率化を実現したい」といったように、具体的で説得力のあるロジックを組み立てます。

この作業は、論文試験の骨子となり、面接での受け答えの核となります。あなたという唯一無二の人材を、なぜこの自治体が採用すべきなのか。その理由を、過去の経験という確固たる事実に基づいて、熱意をもって語れるように準備することが、合格への最短ルートです。

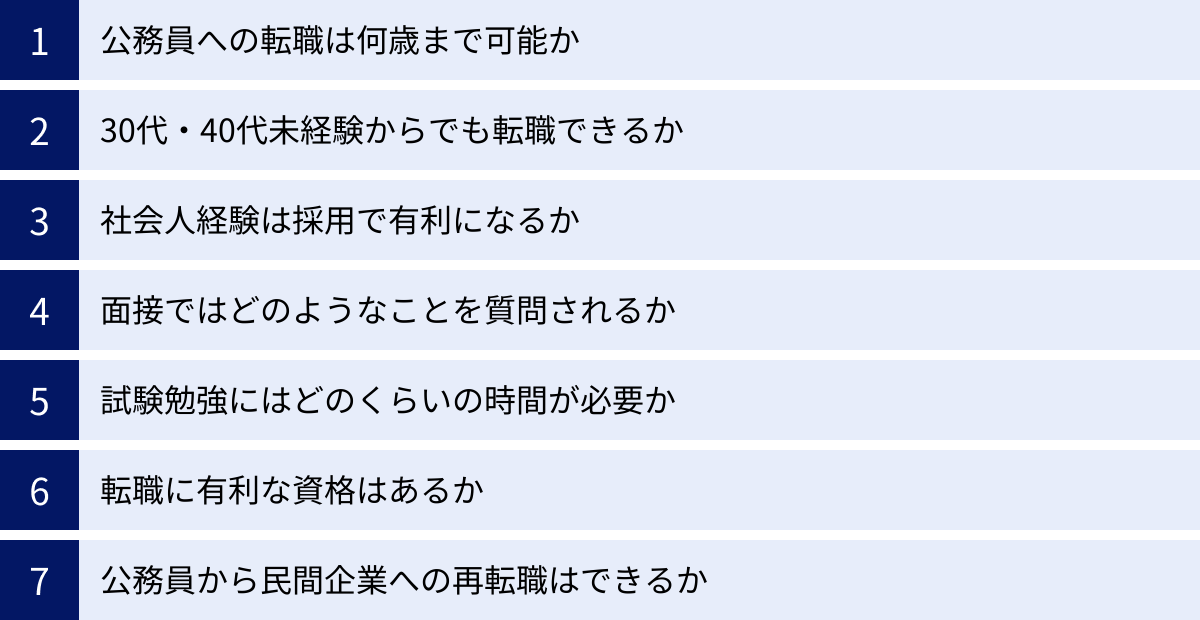

公務員への転職に関するよくある質問

ここでは、民間から公務員への転職を検討している方々から寄せられる、よくある質問とその回答をまとめました。

公務員への転職は何歳まで可能ですか?

A. 受験する試験区分や自治体によって大きく異なりますが、社会人経験者採用枠を利用すれば50代でも転職は可能です。

一般的に、新卒向けの「一般枠」は年齢上限が30歳前後であることが多いです。しかし、近年多くの自治体で導入されている「社会人経験者採用枠」では、年齢上限が大幅に引き上げられており、上限を59歳とする自治体も珍しくありません。年齢を理由に諦める前に、まずは希望する自治体の最新の募集要項で、社会人経験者採用枠の年齢要件を確認してみることを強くおすすめします。

30代・40代の未経験からでも転職できますか?

A. はい、可能です。むしろ、30代・40代は社会人経験者採用枠のメインターゲットであり、多くの合格者が出ています。

「行政実務は未経験」であっても、全く問題ありません。社会人経験者採用枠は、民間企業等で培った多様な経験や専門性、課題解決能力を求めています。行政のプロを求めているのではなく、民間のプロフェッショナルを求めているのです。30代、40代で培ったマネジメント経験や専門スキルは、行政の現場で即戦力として高く評価されます。

社会人経験は採用で有利になりますか?

A. 非常に有利になります。特に社会人経験者採用枠では、職務経験こそが評価の最大のポイントです。

一般枠の受験であっても、面接で民間での経験を語れることはプラスに働きます。そして社会人経験者採用枠においては、職務経歴が合否を左右する最も重要な要素となります。論文や面接では、これまでの経験を具体的に語り、その経験を公務の場でどのように活かせるかを論理的にアピールすることが求められます。あなたのキャリアそのものが、最大の武器になります。

面接ではどのようなことを質問されますか?

A. 定番の質問に加えて、職務経験の深掘りと、それをどう行政に活かすかを問う質問が中心となります。

具体的には、以下のような質問がよく聞かれます。

- 「なぜ今の会社を辞めてまで、公務員になろうと思ったのですか?」

- 「数ある自治体の中で、なぜ〇〇市を志望したのですか?」

- 「これまでの仕事で、最も困難だったことは何ですか?それをどう乗り越えましたか?」

- 「あなたの強みである〇〇というスキルを、当市の△△という課題にどう活かせますか?」

- 「上司と意見が対立した時、あなたはどうしますか?」

これらの質問に対し、自分の経験に基づいた具体的なエピソードを交えながら、説得力を持って答える準備が不可欠です。

試験勉強にはどのくらいの時間が必要ですか?

A. 受験する試験区分によって大きく異なりますが、一般的に500時間から1500時間が目安とされています。

- 一般枠(教養+専門試験): 学習範囲が広いため、1000〜1500時間程度の学習時間が必要と言われます。1年前からの計画的な学習が推奨されます。

- 社会人経験者採用枠(教養試験のみなど): 筆記試験の負担が軽いため、500〜800時間程度が目安です。ただし、その分、論文・面接対策に時間をかける必要があります。

これはあくまで目安であり、学習開始時点での学力や効率によって変動します。

転職に有利な資格はありますか?

A. 資格そのものが直接の加点対象になることは稀ですが、専門性をアピールする上で有効な武器になります。

例えば、自治体がDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進している場合、ITパスポートや基本情報技術者といった資格は、ITリテラシーの高さを証明する材料になります。また、国際交流や観光に力を入れている自治体であれば、TOEICなどの語学系の資格は大きなアピールポイントになるでしょう。資格は、あなたのスキルを客観的に証明し、学習意欲の高さを示すものとして、面接官に好印象を与える可能性があります。

公務員から民間企業への再転職はできますか?

A. はい、可能です。公務員としての経験は、民間企業でも評価されることがあります。

公務員から民間企業へ転職する「公→民」のキャリアパスも、近年では珍しくありません。例えば、条例の制定や許認可業務に携わった経験は法務部門やコンサルティングファームで、補助金や公共事業の知見は事業会社の企画部門や金融機関で、大規模な組織での調整能力はプロジェクトマネージャーとして、それぞれ評価される可能性があります。ただし、公務員のキャリアは特殊な面もあるため、転職活動の際には、自身の経験を民間企業の言葉に翻訳してアピールする工夫が必要です。