グローバル化が進む現代のビジネス環境において、外資系企業への転職はキャリアアップの有力な選択肢の一つとして注目されています。高い専門性を活かして成果に見合った報酬を得たい、多様な価値観の中で自己成長を遂げたい、あるいはワークライフバランスを重視した働き方を実現したいと考える多くのビジネスパーソンにとって、外資系企業は魅力的な舞台です。

しかし、その一方で「外資系は成果主義で厳しい」「英語ができないと難しいのでは?」「日系企業との文化の違いについていけるだろうか」といった不安や疑問を感じる方も少なくありません。外資系企業への転職を成功させるためには、その特徴や求められるスキルを正しく理解し、戦略的に準備を進めることが不可欠です。

この記事では、外資系企業と日系企業の文化的な違いから、転職のメリット・デメリット、求められるスキルセット、そして転職成功の鍵を握る転職エージェントの選び方まで、網羅的に解説します。これから外資系企業への転職を検討している方はもちろん、自身のキャリアの可能性を広げたいと考えているすべての方にとって、有益な情報を提供します。

目次

外資系企業とは?日系企業との違いを解説

外資系企業への転職を考える上で、まず理解しておくべきなのが日系企業との根本的な違いです。一般的に「外資系企業」とは、外国の法人または個人が一定以上の出資を行っている日本の企業を指します。資本関係だけでなく、その企業文化や働き方、評価制度においても、日本の伝統的な企業とは一線を画す特徴を持っています。

これらの違いを理解することは、転職後のミスマッチを防ぎ、自身が活躍できる環境かどうかを見極めるための第一歩です。ここでは、特に重要な「評価制度」「給与・報酬体系」「働き方や企業文化」「雇用やキャリアパス」「福利厚生」の5つの観点から、両者の違いを詳しく見ていきましょう。

| 項目 | 外資系企業の特徴 | 日系企業の特徴 |

|---|---|---|

| 評価制度 | 成果主義(MBO, OKRなど)。個人の目標達成度が重視される。 | 年功序列やプロセス評価が中心。勤続年数や協調性も考慮される。 |

| 給与・報酬 | 年俸制が主流。インセンティブ(業績連動給)の比率が高い。 | 月給制が主流。賞与や各種手当(住宅・家族手当など)が充実。 |

| 働き方・文化 | 個人主義・裁量労働。オンとオフのメリハリを重視。ダイバーシティが進んでいる。 | チームワーク・協調性を重視。長時間労働や飲み会などウェットなコミュニケーションも。 |

| 雇用・キャリア | ジョブ型雇用。職務内容が明確。専門性を高めるキャリアが中心。 | メンバーシップ型雇用。職務内容が広範。ジョブローテーションでゼネラリストを育成。 |

| 福利厚生 | シンプルな制度。法定福利に加え、自己投資支援などが多い。退職金がない場合も。 | 手厚い制度。住宅手当、家族手当、社宅、保養所など生活を支える福利厚生が豊富。 |

評価制度の違い

外資系企業と日系企業の最も顕著な違いの一つが評価制度です。外資系企業の評価は、徹底した「成果主義」に基づいています。年齢や社歴、性別に関わらず、個人が期間内にどれだけの成果を上げたかが評価のすべてと言っても過言ではありません。

具体的には、期初に個人の目標を具体的に設定し、期末にその達成度を測るMBO(Management by Objectives)や、より野心的な目標を掲げるOKR(Objectives and Key Results)といった目標管理フレームワークが広く導入されています。評価は直属の上司との1on1ミーティングなどを通じて定期的に行われ、フィードバックも非常に直接的です。目標達成のためにはどのようなプロセスを辿っても基本的には個人の裁量に任されますが、結果に対する責任は厳しく問われます。

一方、日系企業では依然として年功序列の考え方が根強く残っているケースが多く見られます。もちろん成果も評価対象ですが、それに加えて勤務態度やチームへの貢献度、協調性といった「プロセス」や「情意」の部分も重視される傾向にあります。勤続年数が長くなるにつれて役職や給与が上がっていくシステムは、安定性というメリットがある反面、若手で高い成果を上げたとしてもすぐに評価や報酬に結びつきにくいという側面もあります。

給与・報酬体系の違い

評価制度の違いは、そのまま給与・報酬体系の違いに直結します。外資系企業の多くは、給与を年単位で決定する「年俸制」を採用しています。年俸は基本給(ベースサラリー)と、個人の業績や会社全体の業績に応じて変動するインセンティブ(ボーナスやコミッション)で構成されるのが一般的です。

特に営業職などでは、インセンティブの割合が非常に高く設定されていることが多く、成果次第では20代や30代で年収1,000万円を超えることも珍しくありません。この「やればやっただけ報われる」という分かりやすさが、外資系企業の大きな魅力の一つです。ただし、逆に成果が出なければ年収が大幅にダウンするリスクも常に伴います。

対照的に、日系企業は「月給制」が主流です。毎月固定の給与に加え、夏と冬の年2回、業績に応じた賞与(ボーナス)が支給される形が一般的です。また、給与とは別に、住宅手当や家族手当、役職手当といった各種手当が充実している企業が多いのも特徴です。これにより、個人の業績による収入の変動が比較的小さく、安定した生活設計を立てやすいというメリットがあります。

働き方や企業文化の違い

働き方や企業文化においても、両者には明確な違いが見られます。外資系企業は「個人主義」が基本です。個々の従業員に与えられた職務(ジョブ)の責任範囲が明確であり、その範囲内であれば自分の裁量で仕事の進め方を決められます。そのため、効率性を重視し、勤務時間内に仕事を終わらせて定時で退社するという文化が根付いています。プライベートの時間を大切にし、オンとオフのメリハリをはっきりさせる考え方が一般的で、長期休暇も取得しやすい傾向にあります。

また、多様な国籍やバックグラウンドを持つ人材が集まるため、ダイバーシティ&インクルージョンが推進されており、フラットな人間関係が築きやすいのも特徴です。会議では役職に関係なく活発に意見を交わすことが求められます。

一方、日系企業は「チームワーク」や「協調性」を重んじる文化が強いと言えます。部署やチーム全体で目標達成を目指すスタイルが基本で、個人の役割が明確に区切られていないことも少なくありません。「皆で残業してでも仕事を終わらせる」といった連帯感や、飲み会などの業務時間外のコミュニケーション(飲みニケーション)が重視されることもあります。こうした文化は一体感を生む一方で、同調圧力を感じやすい、プライベートとの両立が難しいと感じる人もいるでしょう。

雇用やキャリアパスの違い

雇用形態とキャリアパスの考え方も、外資系と日系では大きく異なります。外資系企業で主流なのは「ジョブ型雇用」です。これは、特定の職務(ジョブ)に対して人材を採用する考え方で、職務記述書(ジョブディスクリプション)によって担当業務、責任、権限、求めるスキルが詳細に定義されています。従業員はその分野のスペシャリストとして採用され、専門性を高めていくキャリアを歩むのが一般的です。キャリアアップは、より上位の専門職や管理職への「転職」を通じて実現していくケースが多く、「キャリアは自分で作るもの」という意識が不可欠です。

対して、日系企業に多いのは「メンバーシップ型雇用」です。新卒で一括採用し、会社の「メンバー」として迎え入れ、様々な部署を経験させるジョブローテーションを通じて長期的に育成していくスタイルです。幅広い業務知識を持つゼネラリストを育成することを目的としており、会社主導でキャリアパスが形成される傾向にあります。一つの会社に長く勤める終身雇用を前提としたシステムであり、安定性は高いですが、専門性を追求したい人にとっては物足りなさを感じる可能性があります。

福利厚生の違い

最後に、福利厚生の違いです。日系企業は、従業員の生活を幅広くサポートする手厚い福利厚生で知られています。法律で定められた法定福利(社会保険など)に加えて、住宅手当や社宅制度、家族手当、社員食堂、保養所の提供など、法定外福利が非常に充実している企業が多くあります。これは、従業員を家族のように捉え、長期的なエンゲージメントを重視する文化の表れと言えます。

一方、外資系企業の福利厚生は比較的シンプルな傾向にあります。日系企業のような手厚い住宅手当や家族手当は少ないか、全くない場合も珍しくありません。これは、「報酬は年俸で支払っており、その使い道は個人に委ねる」という考え方が根底にあるためです。退職金制度がない代わりに、確定拠出年金(401k)の制度が導入されていることが多いです。ただし、近年では人材獲得競争の激化から、フィットネスジムの費用補助、自己啓発のための学習支援、充実したカウンセリングサービスなど、従業員のウェルビーイングやスキルアップに繋がるユニークな福利厚生を提供する外資系企業も増えています。

これらの違いを正しく理解し、自分の価値観やキャリアプランに合っているのはどちらかを冷静に判断することが、後悔のない転職活動の第一歩となるでしょう。

外資系企業へ転職するメリット

外資系企業には、日系企業とは異なる文化や制度があるからこそ得られる、多くの魅力的なメリットが存在します。高い報酬やグローバルな環境といったイメージだけでなく、キャリア形成や働き方の観点からも、自身の可能性を大きく広げるチャンスがあります。ここでは、外資系企業へ転職することで得られる主な5つのメリットについて、具体的に掘り下げていきます。

成果が正当に評価され給与に反映されやすい

外資系企業で働く最大のメリットとして挙げられるのが、成果が公平に評価され、それが直接給与に反映される点です。前述の通り、外資系企業の多くは成果主義と年俸制を採用しています。これは、年齢、性別、国籍、勤続年数といった属人的な要素に左右されることなく、純粋に「個人が出した結果」によって報酬が決定されるシステムです。

例えば、営業職であれば達成した売上目標の額に応じて高額なインセンティブが支払われ、エンジニアであれば開発したプロダクトの貢献度や技術的な成果が評価されます。日系企業で「頑張っているのに、年次の高い先輩と給料が変わらない」「若手だからという理由で大きな仕事を任せてもらえない」といった不満を感じている人にとって、この透明で公平な評価制度は非常に大きなモチベーションとなるでしょう。

もちろん、これは厳しい競争環境と表裏一体ですが、自分の実力でキャリアと年収を切り拓いていきたいという強い意欲を持つ人にとっては、これ以上ない魅力的な環境と言えます。実際に、20代や30代前半で実力を認められ、日系企業の同年代では考えられないような高い報酬を得ているケースも少なくありません。

高い専門性を身につけキャリアアップできる

外資系企業の「ジョブ型雇用」は、特定の分野におけるプロフェッショナルとしてのキャリアを築きたい人にとって最適な環境です。日系企業のメンバーシップ型雇用のように、数年ごとに本人の意向とは関係なく部署異動が行われることは基本的にありません。入社時に合意した職務記述書(ジョブディスクリプション)に基づき、一貫して同じ職務領域で経験を積むことができます。

これにより、例えばマーケティング担当者であればマーケティングの、ITコンサルタントであればITコンサルティングの専門知識とスキルを深く、そして速いスピードで磨き上げることが可能です。常に業界の最先端の知識やツールに触れる機会も多く、自身の市場価値を高め続けることができます。

さらに、外資系企業では、身につけた専門性を武器に、より条件の良い他の企業へ転職してキャリアアップを図るのが一般的です。一つの会社に留まるのではなく、数年単位で会社を移りながらポジションと年収を上げていくキャリアパスは、外資系ではごく自然なことと捉えられています。これは、常に自分を成長させたい、より高いレベルで挑戦したいという向上心のある人にとって、大きなメリットとなるでしょう。

ワークライフバランスを保ちやすい

「外資系は激務」というイメージを持つ人もいるかもしれませんが、実際にはワークライフバランスを非常に重視する企業が多いのも事実です。外資系企業の根底には、「勤務時間内に最大の生産性を発揮し、時間外はプライベートを充実させるべき」という考え方があります。

ダラダラと長時間働くことは評価されず、むしろ生産性が低いと見なされる傾向にあります。そのため、多くの社員が定時で退社し、家族との時間や趣味、自己啓発などに時間を費やしています。また、有給休暇の取得も推奨されており、2〜3週間の長期休暇を取得して海外旅行に出かけるといったことも珍しくありません。

リモートワークやフレックスタイム制度といった柔軟な働き方が浸透している企業も多く、個人の事情に合わせて働き方を調整しやすい環境が整っています。もちろん、職種や時期によっては多忙になることもありますが、日系企業にありがちな「付き合い残業」や「上司が帰るまで帰れない」といった文化はほとんど存在しないため、精神的な負担は少ないと言えます。仕事とプライベート、両方の充実を求める人にとって、外資系の働き方は理想的かもしれません。

若手でも責任ある仕事を任される

年功序列ではなく実力主義である外資系企業では、年齢や入社年次に関係なく、能力と意欲さえあれば若手でも大きな裁量権と責任ある仕事を任されます。日系企業であれば入社10年目の課長クラスが担当するようなプロジェクトを、20代の社員がリードすることも十分にあり得ます。

これは、社員を「会社の歯車」としてではなく、「個々のプロフェッショナル」として捉えているためです。個人の能力を最大限に引き出し、会社への貢献を促すことが合理的だと考えられています。若いうちから重要な意思決定に関わったり、大規模な予算を動かしたりする経験は、ビジネスパーソンとして飛躍的に成長する大きな機会となります。

もちろん、与えられる裁量が大きい分、負うべき責任も重くなります。しかし、プレッシャーのかかる環境で挑戦を続けたい、早く成長して市場価値の高い人材になりたいと考える人にとって、これほど刺激的な環境はないでしょう。若いうちから最前線で活躍したいという野心を持つ人には、外資系企業は絶好の挑戦の場です。

多様な価値観に触れながら働ける

外資系企業は、その名の通りグローバルに事業を展開しているため、社内には様々な国籍、人種、文化的背景を持つ人々が働いています。このような多様性に富んだ環境で働くことは、自分自身の視野を広げ、固定観念を打ち破る貴重な経験となります。

日本国内だけで働いていると気づきにくい、ビジネスに対する考え方やコミュニケーションのスタイル、問題解決へのアプローチの違いなどを日常的に肌で感じることができます。例えば、会議での直接的で率直な意見交換や、データに基づいたロジカルな議論の進め方は、外資系ならではの文化です。

このような環境は、グローバルなビジネス感覚を養う上で非常に有益です。異なる文化を持つ人々と円滑に協働するためのコミュニケーション能力や、多様な意見をまとめて一つの方向に導くリーダーシップは、これからの時代にますます重要となるスキルです。世界を舞台に活躍したい、グローバルな人材として成長したいと考える人にとって、外資系企業は最高の学びの場となるでしょう。

外資系企業へ転職するデメリット・注意点

多くのメリットがある一方で、外資系企業への転職には、事前に理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。華やかなイメージだけで転職を決めてしまうと、入社後に厳しい現実に直面し、後悔することになりかねません。ここでは、外資系企業特有の厳しさやリスクについて、5つの観点から解説します。

常に成果を求められるプレッシャーがある

外資系企業のメリットである「成果主義」は、裏を返せば「常に成果を出し続けなければならない」という厳しいプレッシャーと隣り合わせであることを意味します。設定された目標(ノルマ)は高く、その達成に向けて常に全力で走り続けることが求められます。

目標が未達の状態が続けば、上司からの厳しいフィードバックを受け、立場が危うくなることも少なくありません。一部の企業には「Up or Out(昇進するか、さもなければ去るか)」という言葉に代表されるような、成果を出せない社員は淘汰されるという厳しい文化が存在するのも事実です。

日系企業のように、一時的に成績が振るわなくても会社が守ってくれるという安定感は期待できません。常に結果に対する責任を一人で負うという強い精神力と、プレッシャーの中でもパフォーマンスを発揮できる自己管理能力が不可欠です。この継続的なプレッシャーに耐えられるかどうかは、外資系企業で長く働き続けるための重要な適性と言えるでしょう。

雇用が不安定になる可能性がある

日系企業の終身雇用・年功序列という安定したシステムとは対照的に、外資系企業では雇用の安定性が低いというリスクがあります。成果が出せない場合だけでなく、会社の業績悪化や世界的な経営戦略の変更によって、突然ポジションがなくなる可能性もゼロではありません。

特に、業績不振に陥った際には、人件費削減のために大規模なリストラ(レイオフ)が行われることがあります。これは個人の能力とは関係なく、事業部門ごと、あるいは日本支社ごと人員が削減されるケースも含まれます。昨日まで一緒に働いていた同僚が、翌日には会社を去っているということも起こり得ます。

このような状況は、日系企業で安定的に働いてきた人にとっては大きな精神的ショックとなる可能性があります。「会社が自分を守ってくれる」という考えは通用せず、「自分のキャリアは自分で守る」という強い意識と、万が一職を失ったとしても次の仕事を見つけられるだけの専門性や市場価値を常に高めておく必要があります。

福利厚生が日系企業ほど手厚くない場合がある

外資系企業の報酬体系は年俸制が中心で、成果次第では高い収入を得られる可能性があります。しかしその一方で、日系企業のような手厚い福利厚生は期待できないケースが多くあります。

例えば、多くの日系企業で提供されている住宅手当や社宅、家族手当といった生活を支えるための手当がないことがほとんどです。退職金制度についても、ない企業が多く、その代わりに確定拠出年金(401k)などの制度で個人が将来のために資産形成を行うのが一般的です。

これらの手当がない分、基本となる年俸が高めに設定されているという考え方ですが、可処分所得として単純に比較すると、額面年収ほどの差が出ない場合もあります。特に、家族がいて住宅ローンを抱えている場合などは、福利厚生の有無が生活設計に大きく影響します。転職を検討する際には、提示された年俸だけでなく、福利厚生を含めたトータルの待遇(トータルリワード)で比較検討することが非常に重要です。

ジョブローテーションが少なくキャリアチェンジがしにくい

専門性を高められるというメリットの裏返しとして、外資系企業では未経験の職種へのキャリアチェンジが難しいというデメリットがあります。ジョブ型雇用が基本であるため、企業は即戦力となる特定のスキルや経験を持つ人材を求めています。そのため、日系企業でよく見られるような、会社の育成方針の一環としてのジョブローテーションはほとんどありません。

営業職で入社した人が、人事やマーケティングに異動するといった社内でのキャリアチェンジは極めて困難です。もし異なる職種に挑戦したい場合は、一度会社を辞めて、未経験者でも応募可能な求人を探すか、大学院で学び直すなど、大きなキャリアチェンジのリスクを負う必要があります。

したがって、「将来的にどんな仕事をしたいかまだ分からない」「幅広い業務を経験して自分の適性を見つけたい」と考えている人にとっては、外資系の環境は不向きかもしれません。自身のキャリアプランを明確にし、特定の分野で専門家として生きていく覚悟がある人向けの環境と言えるでしょう。

日本から事業が撤退するリスクがある

グローバルに事業を展開する外資系企業にとって、日本市場は数ある市場の一つに過ぎません。本国の経営陣が「日本市場は成長性が見込めない」「収益性が低い」と判断した場合、日本法人を縮小したり、最悪の場合は事業から完全に撤退したりするリスクが常に存在します。

事業撤退が決定すれば、そこで働く従業員は全員解雇されることになります。これは個人のパフォーマンスとは全く関係なく、会社の経営判断によって職を失うという、外資系企業ならではの大きなリスクです。特に、日本市場に参入して間もない企業や、業績が不安定な企業では、このリスクを念頭に置いておく必要があります。

企業の安定性を見極めるためには、その企業の世界的なシェアや業績、日本市場での位置づけなどを事前にしっかりと調査することが重要です。転職エージェントなどを活用して、企業の内部情報や将来性について客観的な意見を聞くことも、リスクを回避するための一つの有効な手段です。

外資系企業の転職に向いている人の特徴

外資系企業への転職は、誰にとっても成功する道とは限りません。その独自の文化や評価制度に適応し、活躍するためには、特定の思考様式や行動特性が求められます。これまで解説してきたメリット・デメリットを踏まえ、ここでは外資系企業への転職に向いている人の特徴を5つのポイントに絞って具体的に解説します。自身の性格やキャリアに対する考え方と照らし合わせ、適性があるかどうかを見極める参考にしてください。

実力で評価されたい人

外資系企業に最も向いているのは、「年齢や社歴ではなく、自分の実力と成果で正当に評価されたい」と強く願う人です。日系企業の年功序列的な文化に疑問や不満を感じ、「なぜ成果を出している自分が、そうでない先輩よりも給料が低いのか」と感じた経験があるなら、外資系の成果主義は非常に魅力的に映るでしょう。

外資系では、出した結果がすべてです。結果さえ出せば、若くても高いポジションや報酬を得ることが可能です。逆に言えば、プロセスがいかに優れていても、結果が出なければ評価されません。このシンプルでドライな環境を「公平でやりがいがある」と捉えられるかどうかが一つの分かれ目です。

自分の能力に自信があり、厳しい競争環境の中で自らを高め、その対価として高い報酬を得ることにモチベーションを感じる。そんなハングリー精神旺盛な人にとって、外資系企業は最高のパフォーマンスを発揮できる舞台となるでしょう。

専門性を高めたいプロフェッショナル志向の人

「ジェネラリストではなく、特定の分野のスペシャリストとしてキャリアを築きたい」というプロフェッショナル志向の人も、外資系企業に非常に向いています。ジョブ型雇用が基本の外資系では、一つの職務に深く携わり、その道の第一人者を目指すキャリアパスが一般的です。

日系企業のように、数年おきに様々な部署を転々とするジョブローテーションはありません。そのため、「やっと仕事に慣れてきた頃に、全く関係のない部署へ異動させられる」といったことがなく、腰を据えて専門スキルを磨き続けることができます。ファイナンス、マーケティング、IT、人事など、自分が極めたい分野が明確に決まっている人にとっては、理想的な環境です。

また、専門性を高めることは、自身の市場価値を高めることに直結します。将来的に他の企業へ転職する際にも、その専門性が強力な武器となります。「手に職」ならぬ「頭に職」をつけ、会社に依存しない自立したキャリアを歩みたいと考える人にとって、外資系企業は最適な選択肢の一つです。

自分の意見をはっきりと主張できる人

外資系企業のコミュニケーションスタイルは、直接的かつ論理的です。会議の場では、役職や年齢に関係なく、すべての参加者が自分の意見をはっきりと述べることが期待されます。日系企業にありがちな「空気を読む」ことや、暗黙の了解は通用しません。

たとえ上司の意見であっても、それが間違っている、あるいはより良い代替案があると考えるならば、データや事実を根拠に堂々と反論することが求められます。議論を戦わせることで、より良い結論を導き出すという文化が根付いているためです。

したがって、周囲に流されることなく、自分の考えを論理的に組み立て、自信を持って主張できる人は外資系企業で高く評価されます。逆に、自分の意見を言うのが苦手な人や、対立を避けたいと考える傾向が強い人は、会議のたびにストレスを感じてしまうかもしれません。「沈黙は金」ではなく、「沈黙は無能の証」と見なされることもあるため、積極的に議論に参加する姿勢が不可欠です。

自主性や主体性を持って仕事を進められる人

外資系企業では、「指示待ち」の姿勢は通用しません。上司から手取り足取り仕事のやり方を教えてもらえる環境は、基本的にないと考えた方がよいでしょう。ジョブディスクリプションで定められた責任範囲の中で、目標達成のために何をすべきかを自分で考え、計画し、実行していく自主性や主体性が強く求められます。

「これをやってください」と指示されるのを待つのではなく、「目標達成のために、これをやるべきだと考えますがいかがでしょうか」と自ら提案し、周囲を巻き込んでいく力が必要です。これはセルフマネジメント能力とも言い換えられます。自分でタスクの優先順位をつけ、時間を管理し、問題を解決していく能力がなければ、膨大な裁量の中で途方に暮れてしまうでしょう。

誰かに管理されなくても、自律的に仕事を進められる人、そして未知の課題に対しても臆することなく、自ら解決策を探しに行ける人が、外資系企業で活躍できる人材です。

論理的思考が得意な人

前述の「意見を主張できる」こととも関連しますが、外資系企業のビジネスシーンでは、あらゆる場面で論理的思考(ロジカルシンキング)が求められます。なぜその問題が起きているのか(Why)、その原因は何か(What)、そしてどのように解決すべきか(How)を、誰が聞いても納得できるように、客観的な事実やデータに基づいて説明する能力が不可欠です。

「なんとなく」「頑張ります」といった感情論や精神論は評価されません。例えば、新しいプロジェクトを提案する際には、その市場規模、競合の状況、期待される収益、リスクといった要素を定量的に分析し、投資対効果(ROI)を明確に示す必要があります。

物事を構造的に捉え、因果関係を明らかにし、筋道を立てて説明することが得意な人は、外資系の環境にスムーズに適応できるでしょう。常に「なぜ?」を問い続け、複雑な事象をシンプルに整理し、合理的な判断を下すことができる能力は、外資系で成功するための強力な武器となります。

外資系転職で求められるスキルと英語力

外資系企業への転職を成功させるためには、その企業が求めるスキルセットを正確に理解し、自身の強みとしてアピールする必要があります。漠然とした「優秀さ」ではなく、具体的で実践的な能力が問われます。ここでは、多くの外資系企業で共通して求められる主要なスキルと、多くの人が気になる「英語力」の必要レベルについて詳しく解説します。

職種に関する高い専門性と実績

外資系転職において、最も重要視されるのが、応募する職種に関する高い専門性と、それを裏付ける具体的な実績です。ジョブ型雇用を前提とする外資系企業は、特定のポジションの欠員を埋めるために、即戦力となる人材を探しています。そのため、職務記述書(ジョブディスクリプション)に記載されている要件をどれだけ満たしているかが、書類選考や面接の合否を大きく左右します。

「営業を3年間やっていました」というだけでは不十分です。「〇〇業界の法人向けに、新規開拓営業として3年間で〇〇円の売上を達成し、目標達成率は平均120%でした。特に、〇〇という手法を用いて、新規顧客を〇件獲得した実績があります」というように、具体的な数値を用いて定量的に実績を語ることが不可欠です。

これまでのキャリアでどのようなスキルを身につけ、どのような成果を上げてきたのかを棚卸しし、応募するポジションでその経験がどのように活かせるのかを明確に説明できなければなりません。ポテンシャル採用が中心の日系企業の新卒採用とは異なり、「これまで何をしてきたか」そして「入社後すぐに何ができるか」が厳しく問われることを肝に銘じておきましょう。

コミュニケーション能力

外資系企業で求められるコミュニケーション能力は、単に「話が上手い」「人当たりが良い」ということではありません。それは、多様なバックグラウンドを持つ人々と、明確かつ論理的に意思疎通を図り、合意形成へと導く能力を指します。

具体的には、以下のような要素が含まれます。

- アサーティブネス(Assertiveness): 相手を尊重しつつ、自分の意見や要望を率直に、しかし攻撃的にならずに伝える力。

- ロジカルな説明能力: 結論から先に述べ(PREP法など)、根拠となるデータや事実を添えて、簡潔かつ分かりやすく説明する力。

- 傾聴力: 相手の意見を最後まで聞き、その意図を正確に理解する力。特に、自分と異なる意見に対してオープンな姿勢が求められる。

- 異文化理解: 文化的背景の違いから生じるコミュニケーションスタイルの違いを理解し、柔軟に対応する力。

これらの能力は、会議でのディスカッション、他部署との連携、本国の担当者との交渉など、あらゆるビジネスシーンで必要となります。

論理的思考力と課題解決能力

前章でも触れましたが、論理的思考力(ロジカルシンキング)と、それに基づいた課題解決能力は、外資系企業で働く上で欠かせないコアスキルです。ビジネスで発生する様々な問題に対して、感覚や経験則だけに頼るのではなく、構造的に問題を分析し、本質的な原因を特定し、実行可能で効果的な解決策を立案・実行する力が求められます。

面接では、「当社の製品の売上を2倍にするにはどうすればよいか?」「日本の〇〇市場に新規参入するための戦略を考えてください」といった、いわゆる「ケース面接」が出題されることも少なくありません。これは、応募者の地頭の良さや、未知の課題に対するアプローチ方法を見るためのものです。

日頃から物事に対して「なぜそうなるのか?」「他に方法はないか?」と深く考える習慣をつけ、MECE(ミーシー:漏れなくダブりなく)やロジックツリーといったフレームワークを使って思考を整理する訓練をしておくと良いでしょう。

マネジメントスキル

マネジメントスキルと聞くと、管理職にのみ求められる能力だと考えがちですが、外資系企業では一般社員であっても高いレベルのマネジメントスキルが要求されます。ここでのマネジメントスキルは、部下を管理する「ピープルマネジメント」に限りません。

- プロジェクトマネジメント: 担当するプロジェクトの目標設定、計画立案、進捗管理、関係者調整などを通じて、期限内に質の高い成果を出す能力。

- タイムマネジメント: 複数のタスクの優先順位を判断し、限られた時間の中で効率的に業務を遂行する能力。

- セルフマネジメント: 自身のモチベーションや体調を管理し、常に高いパフォーマンスを維持する能力。

個人に与えられる裁量が大きい分、これらの自己管理能力がなければ、仕事をうまく進めることはできません。自分自身と自分の業務をしっかりと管理できることが、プロフェッショナルとして信頼されるための前提条件となります。

英語力はどれくらい必要?

外資系転職を考える多くの人が最も気になるのが「英語力」でしょう。結論から言うと、求められる英語力のレベルは、企業、職種、ポジションによって大きく異なります。一概に「TOEIC〇〇点以上必要」と言えるものではなく、実務でどの程度英語を使うかによって判断されます。ここでは、主な3つのケースに分けて解説します。

| 英語力のレベル | 想定される業務内容 | 求められるポジション・職種の例 | TOEICスコア目安 |

|---|---|---|---|

| 高い英語力 | ・本国の経営層へのレポーティング ・海外拠点との定例会議、交渉 ・グローバルプロジェクトの主導 |

カントリーマネージャー、経営企画、グローバルマーケティング、海外営業、一部の法務・財務 | 900点以上 |

| 日常会話レベル | ・社内の外国籍社員とのコミュニケーション ・海外拠点とのメールやチャットでのやり取り ・英文資料の読解 |

ITエンジニア、研究開発、国内営業、一部のマーケティング・人事 | 700点~895点 |

| ほとんど不要 | ・業務上のやり取りがほぼ日本人社員のみ ・顧客が日本国内企業のみ |

国内向けセールス、バックオフィスの一部(経理、総務など) | 700点未満でも可 |

高い英語力が求められるケース

本国の経営層や海外拠点のメンバーと頻繁にコミュニケーションを取る必要があるポジションでは、ビジネスレベル上級の流暢な英語力が必須です。具体的には、ネイティブスピーカーとの会議で対等に議論したり、複雑な交渉を行ったり、経営層に対してプレゼンテーションを行ったりする場面が想定されます。カントリーマネージャー(日本法人の責任者)や経営企画、グローバル規模のプロジェクトを担うマーケティング職などがこれに該当します。TOEICスコアで言えば、900点以上が一つの目安となりますが、スコア以上に実際に使えるスピーキング力とライティング力が重視されます。

日常会話レベルの英語力が求められるケース

社内に外国籍の社員がいたり、日常的に海外拠点とメールやチャットでやり取りしたりするポジションでは、業務に支障がない程度のビジネス英語力が求められます。完璧な文法や流暢さよりも、自分の意見を伝え、相手の言っていることを理解できる実践的なコミュニケーション能力が重要です。ITエンジニアが海外のドキュメントを読んだり、開発チームと連携したりするケースや、国内営業でも海外の製品を扱う場合などが挙げられます。TOEICスコアでは700点〜800点台が目安となることが多いです。

英語力がほとんど求められないケース

意外に思われるかもしれませんが、外資系企業の中には、英語力がほとんど、あるいは全く求められないポジションも存在します。「ジャパンデスク」のように、社員も顧客もほぼ日本人で、業務上のやり取りが日本語で完結するようなケースです。特に、国内市場向けの営業職や、一部のバックオフィス部門(経理、総務など)では、英語力不問の求人も見られます。

ただし、このような場合でも、社内公用語が英語であったり、昇進・昇格の条件として一定の英語力が求められたりすることが多いため、入社後に英語学習が必要になる可能性は高いと考えておくべきです。キャリアの幅を広げるためにも、英語力は継続的に高めていくことが望ましいでしょう。

外資系転職に強いおすすめ転職エージェント8選

外資系企業への転職活動は、日系企業とは異なる独特の選考プロセスや文化への理解が不可欠です。非公開求人が多いのも特徴であり、個人で情報収集するには限界があります。そこで強力なパートナーとなるのが、外資系やハイクラスの転職に特化した転職エージェントです。専門のコンサルタントから、非公開求人の紹介、英文レジュメの添削、面接対策など、多岐にわたるサポートを受けることで、転職成功の確率を大きく高めることができます。

ここでは、数ある転職エージェントの中でも、特に外資系転職で実績と評判の高い8社を厳選してご紹介します。それぞれの特徴を比較し、ご自身のキャリアプランや希望に合ったエージェントを見つけるための参考にしてください。

| エージェント名 | 特徴 | 主なターゲット層 |

|---|---|---|

| JACリクルートメント | 管理職・専門職のハイクラス転職に特化。コンサルタントの質が高い。 | 30代~50代のミドル・ハイクラス層、管理職、専門職 |

| リクルートダイレクトスカウト | 国内最大級のハイクラス向けスカウトサービス。ヘッドハンターが多数在籍。 | 年収600万円以上のハイクラス層、次世代リーダー候補 |

| ビズリーチ | 国内最大級のハイクラス向けスカウト型転職サイト。企業やヘッドハンターから直接スカウトが届く。 | 年収600万円以上の即戦力人材、経営幹部候補 |

| ランスタッド | 世界最大級の総合人材サービス。幅広い職種・業界の外資系求人を保有。 | 20代若手からハイクラスまで幅広い層。特に製造業やテクノロジー分野に強み。 |

| エンワールド・ジャパン | 外資系・日系グローバル企業のミドル~ハイクラスに特化。チーム制でのサポートが特徴。 | 管理職、専門職、バイリンガル人材 |

| ロバート・ウォルターズ | 英国発のスペシャリスト人材紹介会社。バイリンガル・専門職に強み。 | 外資系・グローバル企業で活躍したいスペシャリスト、バイリンガル人材 |

| doda X | ハイクラス専門の転職サービス。ヘッドハンターからのスカウトが中心。 | 年収800万円以上のエグゼクティブ層、専門職 |

| Spring転職エージェント | 総合人材サービス大手アデコグループの専門職紹介部門。各分野に精通したコンサルタントが在籍。 | IT、経理・財務、人事、法務などの専門職 |

① JACリクルートメント

管理職・専門職といったハイクラス層の転職支援において、業界トップクラスの実績を誇る転職エージェントです。特に外資系企業や日系グローバル企業の求人に強く、年収800万円以上の求人が多数を占めます。一番の特徴は、各業界・職種に精通したコンサルタントが、企業と求職者の両方を担当する「両面型」のサポート体制を採っている点です。これにより、企業の求める人材像や内部事情を深く理解した上で、精度の高いマッチングが期待できます。英文レジュメの添削や面接対策など、サポートの質の高さにも定評があり、キャリアアップを目指す30代〜50代の方に特におすすめです。(参照:JACリクルートメント公式サイト)

② リクルートダイレクトスカウト

リクルートが運営する、ハイクラス向けのスカウト型転職サービスです。登録すると、経歴を見たヘッドハンターや企業から直接スカウトが届きます。自分で求人を探す手間が省け、思いもよらなかった優良企業との出会いが期待できるのが魅力です。4,300名以上(2022年6月時点)のヘッドハンターが登録しており、外資系に強いヘッドハンターも多数在籍しています。自分の市場価値を客観的に知りたい方や、忙しくて転職活動に時間を割けないハイクラス層に適しています。(参照:リクルートダイレクトスカウト公式サイト)

③ ビズリーチ

テレビCMでもおなじみの、国内最大級のハイクラス向け転職サイトです。こちらもスカウト型がメインで、国内外の優良企業や一流ヘッドハンターから直接アプローチを受けられます。一定の基準(年収など)を満たした会員のみが利用できるサービスであり、質の高い求人が集まりやすいのが特徴です。特に年収1,000万円以上の求人が3分の1以上を占めており、経営幹部や管理職、専門職のポジションを探している方に最適です。有料プランに登録することで、より多くのスカウトを受け取ることが可能になります。(参照:ビズリーチ公式サイト)

④ ランスタッド

オランダに本拠を置く、世界最大級の総合人材サービス会社です。世界39の国と地域で事業展開しており、そのグローバルネットワークを活かした外資系企業の求人が豊富です。製造業、テクノロジー、ライフサイエンスといった分野に特に強みを持ちますが、事務職から専門職、管理職まで幅広い職種・業界をカバーしています。派遣事業も行っているため、正社員だけでなく、紹介予定派遣といった柔軟な働き方の選択肢も探せます。20代の若手層からベテランのハイクラス層まで、幅広い方におすすめできるエージェントです。(参照:ランスタッド公式サイト)

⑤ エンワールド・ジャパン

外資系企業および日系グローバル企業のミドルクラス〜ハイクラスのポジションに特化した転職エージェントです。特徴的なのは、1つの案件に対して複数のコンサルタントがチームでサポートする体制を採っている点です。これにより、多角的な視点から最適な求人提案やアドバイスを受けることができます。特に、管理職や専門職、そして高い語学力を活かしたいバイリンガル人材の転職支援に強みを持っています。顧客満足度も高く、きめ細やかなサポートを求める方に向いています。(参照:エンワールド・ジャパン公式サイト)

⑥ ロバート・ウォルターズ

1985年に英国ロンドンで設立された、スペシャリストに特化した人材紹介会社です。世界31カ国の主要都市にオフィスを構え、グローバルなネットワークを強みとしています。特に、外資系企業や日系グローバル企業の、経理・財務、金融、法務、IT、人事といった専門職の求人が豊富です。バイリンガル人材の転職支援にも定評があり、多くのコンサルタントが自身もバイリンガルであるため、英語での面接対策なども安心して任せられます。専門性を活かしてグローバルなキャリアを築きたい方に最適なエージェントです。(参照:ロバート・ウォルターズ・ジャパン公式サイト)

⑦ doda X

パーソルキャリアが運営する、ハイクラス人材のための転職サービスです。リクルートダイレクトスカウトやビズリーチと同様に、ヘッドハンターからのスカウトがサービスの中心となります。dodaブランドの信頼性とネットワークを活かし、他では見られないような非公開のエグゼクティブ求人に出会える可能性があります。特に年収800万円〜2,000万円クラスの求人に強く、事業責任者や役員クラスといった、キャリアの頂点を目指す方に向けたサービスと言えます。(参照:doda X公式サイト)

⑧ Spring転職エージェント

世界最大級の総合人材サービス企業であるアデコグループに属する、専門分野特化型の転職エージェントです。IT、エンジニアリング、経理・財務、人事、法務、サプライチェーン、セールス・マーケティングなど、職種ごとに専門チームが編成されており、各分野に精通したコンサルタントが担当します。職種への深い理解に基づいた的確なキャリアアドバイスや求人紹介が期待できます。専門性を軸に転職を考えている方に、心強いパートナーとなるでしょう。(参照:Spring転職エージェント公式サイト)

外資系への転職を成功させるための4つのステップ

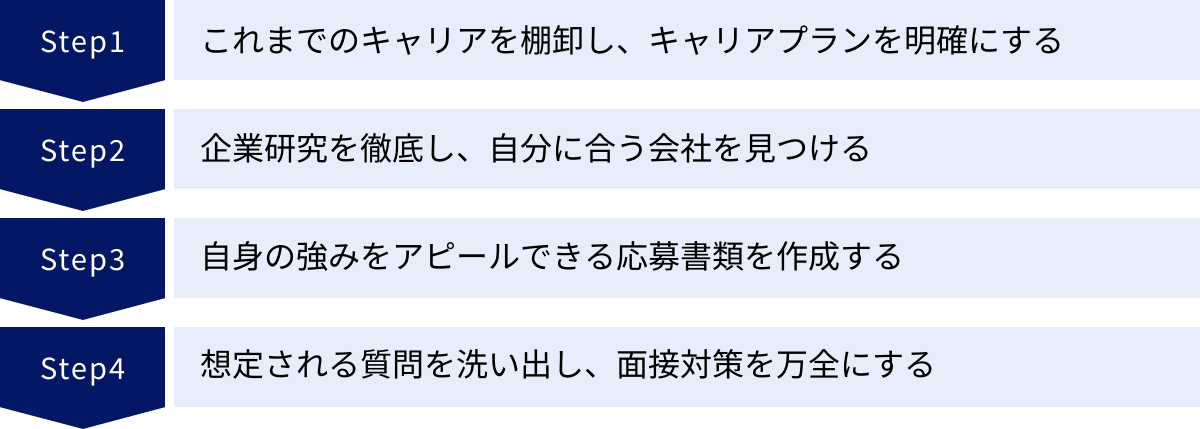

外資系企業への転職は、ただやみくもに応募するだけでは成功しません。日系企業とは異なる選考プロセスを理解し、戦略的に準備を進めることが不可欠です。ここでは、転職活動を成功に導くための具体的な4つのステップを解説します。このステップに沿って準備を進めることで、内定獲得の可能性を大きく高めることができるでしょう。

① これまでのキャリアを棚卸し、キャリアプランを明確にする

転職活動を始めるにあたり、最初に行うべき最も重要な作業が「キャリアの棚卸し」です。これは、これまでの社会人経験を振り返り、自分が何を経験し、何を学び、どのようなスキルを身につけ、どんな成果を上げてきたのかを客観的に整理するプロセスです。

具体的には、以下の点を書き出してみましょう。

- 経験業務: これまで担当してきた業務内容を、時系列で具体的に書き出します。

- スキル: 業務を通じて身につけた専門スキル(例:財務分析、プログラミング言語)、ポータブルスキル(例:交渉力、プロジェクトマネジメント)、語学力などをリストアップします。

- 実績・成果: 最も重要なのがこの部分です。「売上を前年比15%向上させた」「コストを10%削減した」「プロジェクトを納期通りに完了させた」など、具体的な数値を交えて定量的に記述します。STARメソッド(Situation: 状況, Task: 課題, Action: 行動, Result: 結果)を用いて整理すると、論理的で分かりやすくなります。

この棚卸しを通じて自分の強みや価値を再認識したら、次に行うのが「キャリアプランの明確化」です。5年後、10年後にどのようなポジションで、どのような仕事をしていたいのか。そのために、今回の転職で何を実現したいのか(年収アップ、専門性の向上、マネジメント経験など)を具体的に考えます。この軸が明確になることで、応募すべき企業やポジションが自ずと見えてきます。

② 企業研究を徹底し、自分に合う会社を見つける

自分の軸が定まったら、次はその軸に合った企業を探す「企業研究」のステップに移ります。給与や知名度だけで企業を選ぶのではなく、その企業の事業内容、将来性、そして何より「企業文化」が自分に合っているかを徹底的に調べることが、入社後のミスマッチを防ぐ鍵です。

企業研究には、以下のような情報源を活用しましょう。

- 企業の公式ウェブサイト: 特に、本国(グローバル)サイトのIR情報(投資家向け情報)やアニュアルレポートは、企業の経営戦略や財務状況、将来のビジョンを知る上で非常に有益です。

- ニュースリリースやメディア記事: 最近の事業展開や業界内での評価などを客観的に把握できます。

- 社員のSNSや口コミサイト: 現場のリアルな雰囲気や働きがい、ネガティブな情報などを知る手がかりになります。ただし、情報の信憑性は慎重に見極める必要があります。

- 転職エージェントからの情報: コンサルタントは、企業の内部事情や文化、求める人物像など、公開情報だけでは得られない貴重な情報を持っています。積極的に質問しましょう。

これらの情報をもとに、その企業が自分のキャリアプランを実現できる場所か、自分の価値観と合う文化を持っているかなどを多角的に検討し、応募する企業を絞り込んでいきます。

③ 自身の強みをアピールできる応募書類(英文レジュメ)を作成する

応募する企業が決まったら、いよいよ応募書類の作成です。外資系企業への応募では、日本の履歴書や職務経歴書とは形式の異なる「英文レジュメ(ResumeまたはCV)」の提出を求められることがほとんどです。

英文レジュメ作成で最も重要なポイントは、「応募するポジションの職務記述書(ジョブディスクリプション)に書かれている要件と、自分の経験・スキルをいかに結びつけてアピールするか」です。採用担当者は、レジュメを見て「この候補者は、我々が求めているスキルを持っているか」「入社後すぐに活躍してくれそうか」を瞬時に判断します。

そのため、汎用的なレジュメを使い回すのではなく、応募する企業やポジションごとに内容をカスタマイズすることが不可欠です。職務記述書を読み込み、求められているキーワードを盛り込みながら、自分の実績がその要件をいかに満たしているかを具体的に示しましょう。

【英文レジュメの基本的なポイント】

- A4用紙1〜2枚程度に簡潔にまとめる。

- 逆時系列(新しい経験から順に)で記述する。

- 具体的な実績(Accomplishments)を動詞の過去形と数値を用いて箇条書きで示す。

- 顔写真や年齢、性別などの個人情報は記載しない。

初めて作成する場合は、転職エージェントのコンサルタントに添削を依頼するのが最も確実で効果的な方法です。

④ 想定される質問を洗い出し、面接対策を万全にする

書類選考を通過したら、次は面接です。外資系の面接は、候補者の能力や実績を深掘りし、論理的思考力やコミュニケーション能力を見極める場です。その場でうまく取り繕うことは難しく、事前の準備が成否を分けます。

まずは、よく聞かれる質問に対する回答を準備しましょう。

- 自己紹介 (Tell me about yourself.): 経歴をダラダラと話すのではなく、1〜2分で簡潔に、自分の強みと応募ポジションとの関連性をアピールする。

- 志望動機 (Why are you interested in this company/role?): 企業研究で得た情報をもとに、なぜ同業他社ではなくこの会社なのか、なぜこのポジションなのかを具体的に語る。

- 強み・弱み (What are your strengths/weaknesses?): 強みは具体的なエピソードを交えて、弱みはそれをどう克服しようと努力しているかをセットで話す。

- 実績に関する深掘り (Tell me about a time when you…): レジュメに書いた実績について、STARメソッドを用いて具体的に説明できるように準備する。

- 逆質問 (Do you have any questions for us?): 企業への理解度や意欲を示す絶好の機会。最低でも3〜5つは質の高い質問を用意しておく。

英語面接が実施される場合は、これらの回答を英語でスムーズに言えるように、声に出して何度も練習することが重要です。転職エージェントに依頼して、模擬面接を行ってもらうのも非常に有効です。自信を持って、論理的に、そして熱意を込めて語ることが、面接官に好印象を与える鍵となります。

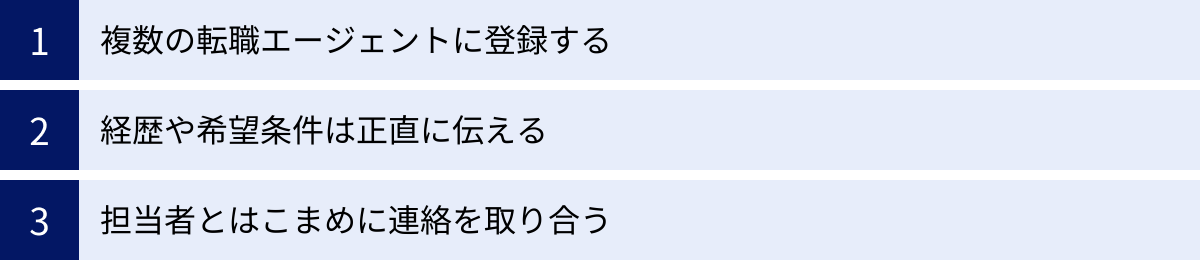

転職エージェントを最大限に活用するコツ

外資系転職に強い転職エージェントは、あなたの転職活動を成功に導く強力なパートナーです。しかし、ただ登録するだけで満足なサポートが受けられるわけではありません。エージェントの価値を最大限に引き出すためには、求職者側にもいくつかの工夫と心構えが必要です。ここでは、転職エージェントを賢く活用するための3つの重要なコツをご紹介します。

複数の転職エージェントに登録する

転職エージェントを活用する際、最も基本的かつ効果的なコツは「複数のエージェントに登録すること」です。1社だけに絞ってしまうと、得られる情報やチャンスが限定されてしまいます。複数のエージェントに登録することで、以下のような大きなメリットが生まれます。

- より多くの非公開求人に出会える: 転職エージェントは、それぞれが独自の非公開求人(そのエージェントだけが扱っている求人)を持っています。複数のエージェントに登録することで、これらの貴重な求人に出会う機会が格段に増えます。A社にはなかった優良求人がB社にはある、というケースは日常茶飯事です。

- 客観的な視点を得られる: 複数のコンサルタントから話を聞くことで、自分のキャリアや市場価値について、より客観的で多角的なアドバイスを得られます。あるコンサルタントの意見が偏っている可能性も考慮し、複数の意見を比較検討することで、より納得感のある意思決定ができます。

- 担当コンサルタントとの相性を見極められる: 転職活動は、担当コンサルタントとの二人三脚です。知識や経験はもちろん重要ですが、人間的な相性も無視できません。「この人とは話しやすい」「親身になって考えてくれる」と感じるパートナーを見つけるためにも、複数のコンサルタントと実際に話してみることが大切です。

ただし、あまりに多くのエージェントに登録しすぎると、連絡の管理が煩雑になり、かえって非効率になることもあります。まずは、本記事で紹介したような実績のあるエージェントの中から、自分のキャリア志向に合いそうな3〜4社程度に絞って登録するのがおすすめです。

経歴や希望条件は正直に伝える

担当コンサルタントとの最初の面談は、あなたの転職活動の方向性を決める非常に重要な場です。このとき、自分の経歴やスキル、そして希望する条件(職種、業種、年収、働き方など)は、包み隠さず正直に伝えるようにしましょう。

自分を良く見せたいという気持ちから、経歴を誇張したり、苦手なことを隠したりしたくなるかもしれませんが、それは百害あって一利なしです。もし嘘の情報をもとに選考が進んでしまうと、後々の面接や入社後に必ず矛盾が生じ、内定取り消しや早期退職といった最悪の事態につながりかねません。

また、希望条件を曖昧に伝えたり、遠慮して本音を言わなかったりすると、コンサルタントはあなたの本当のニーズを理解できず、ミスマッチな求人を紹介してくる可能性があります。転職理由がネガティブなものであっても構いません。「現職の〇〇という点に不満があり、それを解消できる環境で働きたい」と正直に伝えることで、コンサルタントはより的確な求人を探しやすくなります。信頼関係を築く第一歩は、誠実でオープンなコミュニケーションから始まります。

担当者とはこまめに連絡を取り合う

転職エージェントのコンサルタントは、常に多くの求職者を同時に担当しています。その中で、「この人は本気で転職しようとしている」と認識してもらうことが、良い求人を優先的に紹介してもらうための鍵となります。その意欲を示す最も簡単な方法が、こまめに連絡を取り合うことです。

- レスポンスは速く: コンサルタントからのメールや電話には、可能な限り迅速に返信しましょう。忙しい場合でも、「確認して明日中に返信します」といった一報を入れるだけで印象は大きく変わります。

- フィードバックを具体的に: 紹介された求人に対しては、応募する・しないに関わらず、その理由を具体的にフィードバックしましょう。「この求人の〇〇という点には魅力を感じますが、△△という点が希望と異なります」と伝えることで、コンサルタントはあなたの好みをより深く理解し、次回の求人紹介の精度を高めることができます。

- 進捗状況を共有する: 他のエージェント経由や自己応募で選考が進んでいる場合は、その状況も共有しておくと良いでしょう。これにより、コンサルタントはあなたの転職活動のペースを把握し、サポートのタイミングを調整しやすくなります。

受け身の姿勢で待っているだけでは、エージェントの持つ価値を十分に引き出すことはできません。自ら主体的にコミュニケーションを取り、コンサルタントを「自分の転職プロジェクトのパートナー」として積極的に活用していく意識を持つことが、外資系転職を成功させるための最後の、そして非常に重要なコツと言えるでしょう。