現代のビジネスにおいて、IT技術は不可欠な存在です。デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速、AIやIoTといった先端技術の普及に伴い、ITシステムを構築・運用するエンジニアの需要はますます高まっています。このような背景から、将来性や専門性を求めてエンジニアへの転職を目指す人が増えており、特に未経験からの挑戦も活発化しています。

しかし、一口にエンジニアと言ってもその職種は多岐にわたり、求められるスキルも様々です。また、未経験から転職を成功させるためには、戦略的な学習と計画的な活動が欠かせません。経験者であっても、自身の市場価値を正確に把握し、キャリアアップを実現するためには適切な準備が必要です。

この記事では、エンジニア転職を考えているすべての方に向けて、転職を始める前に知っておくべき基本的な情報から、未経験者・経験者それぞれの転職成功のポイント、評価されるスキル、そして具体的な転職サイト・エージェントの選び方とおすすめサービスまでを網羅的に解説します。エンジニアというキャリアへの第一歩を踏み出すための、確かな道しるべとなることを目指します。

目次

エンジニア転職を始める前に知っておきたい基本情報

エンジニアへの転職活動を本格的に開始する前に、まずは「エンジニアとは何か」「どのような種類があり、どんな仕事をするのか」「年収や将来性はどうなのか」といった基本的な情報を正確に理解しておくことが重要です。これらの知識は、自身のキャリアプランを具体化し、目指すべき方向性を定める上での基盤となります。

エンジニアとは

一般的に「エンジニア」とは、工学(エンジニアリング)に関する専門的な知識やスキルを持った技術者の総称です。その中でもIT分野におけるエンジニアは、コンピューターシステムやソフトウェア、ネットワークなどの設計、開発、構築、運用、保守といった一連の技術的な業務を担う専門職を指します。

現代社会は、スマートフォンアプリ、Webサイト、企業の基幹システム、金融機関のオンライン取引、交通機関の運行管理システムなど、あらゆる場面でITシステムによって支えられています。エンジニアは、これらのシステムを創り出し、安定的に動かし続けることで、人々の生活やビジネスを根底から支える、極めて重要な役割を担っています。

エンジニアの仕事は、単にプログラミングコードを書くだけではありません。顧客やユーザーが抱える課題をヒアリングし、それを解決するための最適なシステムを考案する「課題解決能力」や「論理的思考力」が求められます。また、大規模なシステム開発はチームで行われることがほとんどであるため、他のエンジニアやデザイナー、プロジェクトマネージャーなどと円滑に連携するための「コミュニケーション能力」も不可欠です。

このように、エンジニアは技術的な専門性に加え、ビジネス的な視点や協調性も求められる、奥深くやりがいのある仕事だと言えるでしょう。

エンジニアの主な種類と仕事内容

ITエンジニアの職種は非常に多岐にわたりますが、ここでは代表的な3つの種類「システムエンジニア(SE)」「Webエンジニア」「インフラエンジニア」について、その仕事内容を詳しく解説します。自分がどの分野に興味があるのか、どの職種を目指したいのかを考える参考にしてください。

| エンジニアの種類 | 主な仕事内容 | 主な活躍の場 |

|---|---|---|

| システムエンジニア(SE) | 顧客の要求を分析し、システムの仕様を決定(要件定義)。その仕様に基づき、システムの全体像を設計(基本設計・詳細設計)し、開発・テスト・導入・運用保守までを管理する。 | SIer、ソフトウェア開発会社、事業会社のIT部門など |

| Webエンジニア | WebサイトやWebアプリケーションの開発を専門に行う。ユーザーが直接操作する画面側(フロントエンド)と、サーバー側の処理(バックエンド)に分かれることが多い。 | Webサービス運営会社、Web制作会社、スタートアップなど |

| インフラエンジニア | ITシステムの基盤(インフラ)となるサーバーやネットワークの設計、構築、運用、保守を行う。近年はクラウド環境(AWS, Azure, GCPなど)の知識が重要視される。 | データセンター、通信会社、SIer、事業会社のIT部門など |

システムエンジニア(SE)

システムエンジニア(SE)は、主に企業の業務システムや官公庁のシステムなど、大規模な情報システムの開発プロジェクトにおいて上流工程を担当するエンジニアです。

仕事の始まりは、顧客がどのようなシステムを求めているのかをヒアリングし、その要求を整理して具体的な仕様に落とし込む「要件定義」です。ここでのヒアリング能力や課題分析力が、プロジェクトの成否を大きく左右します。

次に、決定した要件を基に、システムの機能や画面構成、データの流れなどを設計する「基本設計」と、プログラミングが可能なくらい詳細なレベルまで落とし込む「詳細設計」を行います。

設計が完了すると、プログラマー(PG)がその設計書に基づいて開発を行いますが、SEはプロジェクト全体の進捗管理や品質管理も担当します。開発後のテスト、顧客への導入支援、そして稼働後の運用・保守まで、システムの一生にわたって関わるのが特徴です。

【具体例】

ある製造業の会社から「在庫管理を効率化するシステムを作りたい」という依頼を受けたとします。SEはまず、現在の在庫管理業務の流れや問題点を担当者から詳しくヒアリングします。その上で、「バーコードで入出庫を管理する機能」「在庫僅少時に自動でアラートを出す機能」などを提案し、システムの全体像を固めていきます。そして、画面のレイアウトやデータベースの構造などを設計書にまとめ、開発チームに引き渡します。

Webエンジニア

Webエンジニアは、私たちが日常的に利用するECサイト、SNS、ニュースサイト、SaaS(Software as a Service)といったWeb上のサービスやアプリケーションの開発を専門に行うエンジニアです。仕事内容は大きく「フロントエンド」と「バックエンド」の2つに分かれます。

- フロントエンドエンジニア: ユーザーがブラウザで直接見て、触れる部分(UI/UX)を担当します。HTML、CSS、JavaScriptといった言語を使い、デザイナーが作成したデザインを忠実に再現しつつ、快適な操作性やアニメーションなどを実装します。近年はReact、Vue.js、AngularといったJavaScriptフレームワークの知識が必須となっています。

- バックエンドエンジニア: ユーザーの目には見えないサーバー側の処理を担当します。ユーザー登録、ログイン認証、商品検索、決済処理、データベースとの連携など、サービスの根幹をなすロジックを実装します。Ruby、PHP、Python、Java、Goといった言語や、Ruby on Rails、Laravelなどのフレームワークがよく使われます。

両方の領域をこなせるエンジニアは「フルスタックエンジニア」と呼ばれます。Web業界は技術の進化が非常に速く、常に新しい技術を学び続ける姿勢が求められるのが特徴です。

インフラエンジニア

インフラエンジニアは、ITシステムが安定して稼働するための土台となるITインフラ(基盤)の設計、構築、運用、保守を専門とするエンジニアです。縁の下の力持ち的な存在であり、システム全体の信頼性やパフォーマンスを担保する重要な役割を担います。

具体的な仕事内容は、システムを動かすためのサーバーの選定・構築、サーバー同士やインターネットとを繋ぐネットワークの設計・構築、そしてそれらが24時間365日安定して稼働するように監視・運用することです。障害が発生した際には、迅速に原因を特定し、復旧させる対応も行います。

従来は自社内に物理的なサーバーを設置する「オンプレミス」が主流でしたが、近年はAWS(Amazon Web Services)、Microsoft Azure、GCP(Google Cloud Platform)といったクラウドサービスを利用するのが一般的になっています。そのため、インフラエンジニアにはクラウドに関する深い知識とスキルが不可欠です。

エンジニアの平均年収と将来性

エンジニアへの転職を考える上で、年収や将来性は非常に気になるポイントです。

厚生労働省が発表している「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、「ソフトウェア作成者(プログラマー・SE)」の平均年収(きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額)は約550.2万円となっています。同調査における全職種の平均年収が約496.5万円であることと比較すると、エンジニアは比較的高い給与水準にあることが分かります。

(参照:厚生労働省 令和5年賃金構造基本統計調査)

もちろん、この数値はあくまで平均であり、実際の年収は職種、経験年数、スキル、所属する企業の規模や業績によって大きく変動します。例えば、AIやデータサイエンスといった先端分野のスキルを持つエンジニアや、大規模プロジェクトを率いることができるマネジメント層は、年収1,000万円を超えることも珍しくありません。

将来性については、極めて明るいと言って良いでしょう。あらゆる産業でDX(デジタルトランスフォーメーション)が進む中、その担い手であるIT人材は深刻な不足状態にあります。経済産業省の「IT人材需給に関する調査」(2019年)では、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足すると予測されており、この傾向は今後も続くと考えられます。

(参照:経済産業省 IT人材需給に関する調査)

AI、IoT、5G、クラウド、ブロックチェーンといった新しい技術が次々と登場し、新たなビジネスやサービスが生まれています。これらの技術を扱えるエンジニアの需要はさらに高まり、その価値も向上していくことが予想されます。継続的にスキルをアップデートし、市場価値の高い技術を身につけていくことで、長期的に安定したキャリアを築くことが可能な職種です。

エンジニア転職は未経験でも可能?

結論から言うと、プログラミングやIT業界が未経験であっても、エンジニアへの転職は十分に可能です。実際に、異業種からエンジニアにキャリアチェンジし、第一線で活躍している人は数多く存在します。IT人材の深刻な不足を背景に、多くの企業が若手や未経験者のポテンシャルに期待し、育成を前提とした採用活動を積極的に行っています。

しかし、「誰でも簡単になれる」わけではないことも事実です。未経験からの転職を成功させるためには、相応の覚悟と戦略的な努力が不可欠です。専門職である以上、付け焼き刃の知識では通用しません。

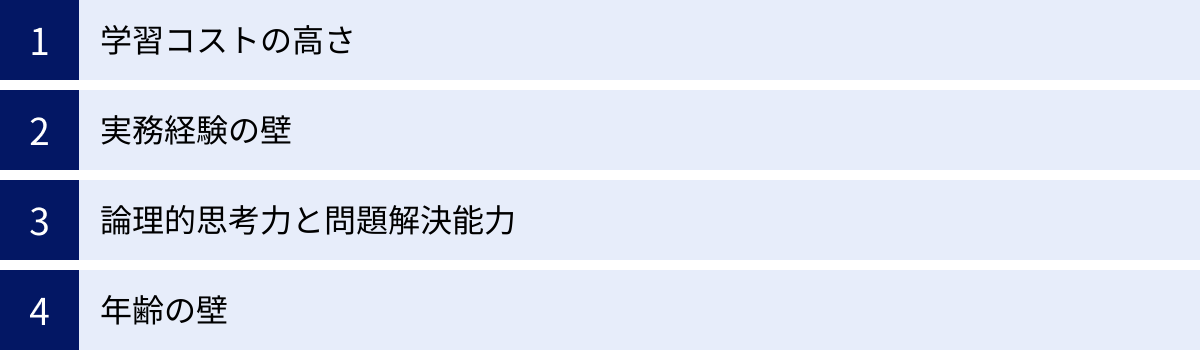

未経験者がエンジニア転職で直面する主な壁は以下の通りです。

- 学習コストの高さ: プログラミング言語の習得はもちろん、Webの仕組み、データベース、ネットワーク、アルゴリズムなど、学ぶべきことは膨大にあります。独学で進める場合は強い意志と自己管理能力が、プログラミングスクールを利用する場合は数十万円単位の金銭的コストが必要になります。

- 実務経験の壁: 多くの求人では「実務経験者」が優遇されます。未経験者は、実務経験がないというハンデを埋めるために、自身のスキルレベルや学習意欲を客観的に証明する「ポートフォリオ(制作物)」の作成が極めて重要になります。

- 論理的思考力と問題解決能力: エンジニアの仕事は、エラーや予期せぬ問題との戦いです。問題の原因を分析し、仮説を立て、検証を繰り返して解決策を導き出すという論理的な思考プロセスが常に求められます。こうした素養がなければ、学習段階で挫折したり、入社後に苦労したりする可能性があります。

- 年齢の壁: 20代であればポテンシャル採用の枠が広いですが、30代、40代と年齢が上がるにつれて、企業側が求めるレベルも高くなる傾向があります。これまでの職務経験で培ったマネジメントスキルや業界知識などを、エンジニアという職種でどのように活かせるかを具体的にアピールする必要があります。

では、なぜ企業はこれらの壁があるにもかかわらず、未経験者を採用するのでしょうか。その理由は主に3つあります。

- 深刻な人手不足: 前述の通り、IT業界は慢性的な人手不足です。経験者だけでは必要な人員を確保できないため、未経験者を採用して自社で育成するという方針をとる企業が増えています。

- ポテンシャルの重視: 特に若い世代に対しては、現時点でのスキルよりも、今後の成長可能性(ポテンシャル)や学習意欲、人柄などを重視する傾向があります。新しい技術を素直に吸収し、成長してくれる人材を求めています。

- カルチャーフィット: 企業文化やチームの雰囲気に合うかどうかも重要な採用基準です。スキルが高くても、既存のチームに馴染めない人材よりは、スキルは未熟でもカルチャーフィットする人材の方が、長期的に見て組織への貢献度が高いと判断されることがあります。

未経験からエンジニア転職を成功させる人は、「なぜエンジニアになりたいのか」という明確な動機を持ち、能動的に学習を続け、自らの手で何かを創り出すことに喜びを感じるという共通点があります。もしあなたが、論理的に物事を考え、新しい知識を学ぶことが好きで、粘り強く課題解決に取り組めるタイプであれば、未経験からでもエンジニアとして成功する素質は十分にあると言えるでしょう。

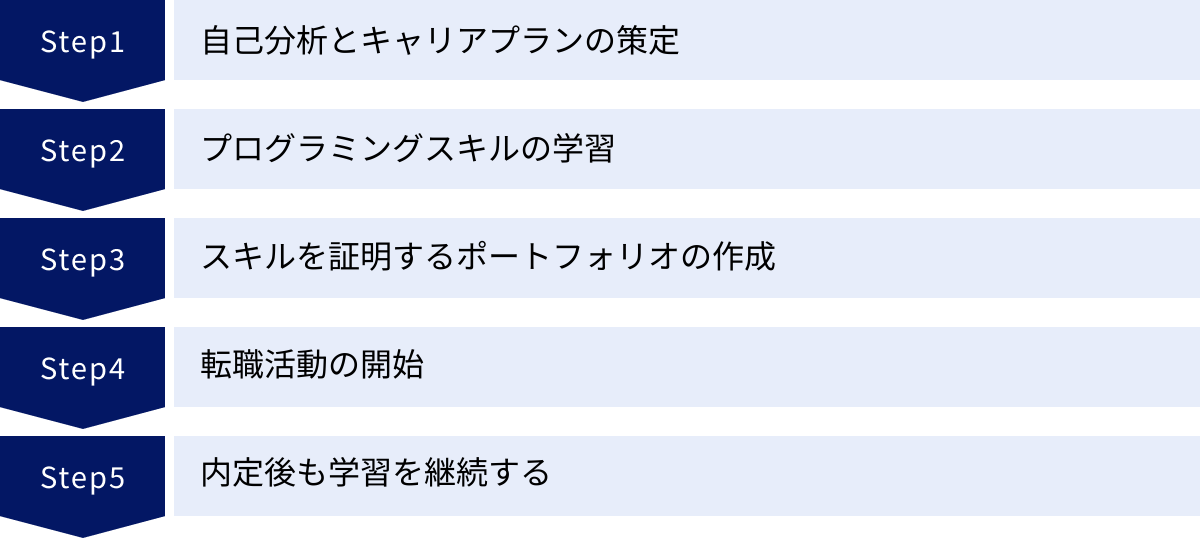

【未経験者向け】エンジニア転職を成功させる5ステップのロードマップ

未経験からエンジニアへの転職は、やみくもに行動してもうまくいきません。目的地までの地図を描き、着実にステップを踏んでいくことが成功への鍵となります。ここでは、具体的な5つのステップからなるロードマップを提示します。

① 自己分析とキャリアプランの策定

転職活動の第一歩は、「なぜ自分はエンジニアになりたいのか」「エンジニアになって何を成し遂げたいのか」を深く掘り下げる自己分析から始まります。この動機が曖昧なままだと、学習の途中で挫折したり、面接で熱意を伝えられなかったりする原因になります。

まずは、以下のような点を自問自答してみましょう。

- きっかけ: エンジニアという仕事に興味を持った具体的なきっかけは何ですか?(例:「自分でWebサービスを作ってみたい」「プログラミングの論理的な世界に魅力を感じた」「将来性のある専門職に就きたい」)

- 興味・関心: どのような分野に興味がありますか?(例:ECサイト、ゲーム、SNS、金融システム、医療系システム、教育系サービスなど)

- 理想の働き方: どのような環境で働きたいですか?(例:最新技術を追うベンチャー企業、安定した大手企業、リモートワーク中心、チームで協力する文化など)

これらの問いへの答えを整理することで、自分が目指すべきエンジニア像が少しずつ見えてきます。例えば、「人々の生活を便利にするWebサービスを作りたい」という思いがあるなら「Webエンジニア」が、「企業の業務効率化に貢献したい」という思いが強いなら「システムエンジニア」が向いているかもしれません。

次に、短期・中期・長期のキャリアプランを立てます。

- 短期(1〜3年後): まずは未経験からエンジニアとして就職し、一人前のエンジニアとして自走できる状態を目指す。

- 中期(3〜5年後): 特定の技術分野(例:フロントエンド、クラウド、AIなど)のスペシャリストになる、もしくはチームリーダーとして後輩の育成に携わる。

- 長期(10年後〜): プロジェクトマネージャーとして大規模開発を率いる、フリーランスとして独立する、CTO(最高技術責任者)を目指すなど。

このキャリアプランは、転職活動における「軸」となります。企業を選ぶ際や、面接で将来の展望を語る際に、一貫性のある説得力を持たせることができます。

② プログラミングスキルの学習

目指す方向性が定まったら、次はいよいよスキルの習得です。学習方法は大きく分けて「独学」と「プログラミングスクール」の2つがあります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に合った方法を選びましょう。

| 学習方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 独学 | ・費用を安く抑えられる ・自分のペースで学習を進められる ・自己解決能力が身につく |

・挫折率が高い ・質問できる相手がいない ・体系的な学習が難しい ・モチベーションの維持が大変 |

| プログラミングスクール | ・体系化されたカリキュラムで効率的に学べる ・現役エンジニアの講師に質問できる ・転職サポートが受けられる場合がある ・共に学ぶ仲間がいる |

・数十万〜百万円程度の費用がかかる ・決められたスケジュールに合わせる必要がある ・スクールによって質にばらつきがある |

どちらの方法を選ぶにせよ、まずはHTML/CSS、JavaScriptといったWebの基礎技術から学び始めるのがおすすめです。これらはWebエンジニアだけでなく、多くのエンジニアにとって基礎知識となるため、汎用性が高いからです。

基礎を固めたら、キャリアプランに合わせた専門言語の学習に進みます。

- Webエンジニア(バックエンド)を目指す場合: Ruby (Ruby on Rails), PHP (Laravel), Python (Django) など

- システムエンジニアを目指す場合: Java, C# など

- インフラエンジニアを目指す場合: Linuxのコマンド操作、シェルスクリプト、AWSなどのクラウド技術

学習の際は、参考書や動画教材でインプットするだけでなく、実際にコードを書いて動かしてみるアウトプットを重視することが何よりも重要です。小さなプログラムでも良いので、たくさん作って、たくさんエラーを出して、それを解決する経験を積み重ねることが、本当の実力に繋がります。

③ スキルを証明するポートフォリオの作成

学習がある程度進んだら、その集大成としてポートフォリオ(オリジナル作品)を作成します。未経験者にとってポートフォリオは、実務経験の代わりとなる最も重要なアピール材料です。履歴書や職務経歴書だけでは伝わらない、あなたの技術力、学習意欲、問題解決能力を具体的に示すことができます。

質の高いポートフォリオを作成するためのポイントは以下の通りです。

- 独自性・オリジナリティ: よくあるチュートリアルや教材の模倣ではなく、自分自身のアイデアや課題意識から生まれた作品であることが重要です。「なぜこれを作ろうと思ったのか」という背景ストーリーを語れるようにしましょう。

- 技術的な挑戦: 基礎的なCRUD(作成・読み取り・更新・削除)機能だけでなく、API連携、非同期処理、テストコードの実装など、少し背伸びした技術を取り入れることで、学習意欲の高さをアピールできます。

- 完成度: バグがなく、最低限のデザインが整っていることはもちろん、ユーザーが直感的に使えるような配慮も大切です。実際に誰かに使ってもらい、フィードバックをもらうのも良いでしょう。

- ソースコードの可読性: 企業はあなたのコードも見ています。変数名や関数名が分かりやすいか、コメントが適切に残されているか、インデントが揃っているかなど、他人が見ても理解しやすい綺麗なコードを心がけましょう。

- READMEの充実: GitHubなどでコードを公開する際は、READMEファイルに「このアプリケーションは何か」「なぜ作ったのか」「使用技術」「使い方」「苦労した点・工夫した点」などを詳しく記載します。これは、あなたの思考プロセスやドキュメント作成能力を示す絶好の機会です。

架空のポートフォリオ例:

「自分が読んだ本の感想や評価を記録・共有できるWebアプリケーション。書籍情報は外部の書籍検索APIから取得。ユーザー登録・ログイン機能、投稿への「いいね」機能、キーワード検索機能を実装。バックエンドはRuby on Rails、フロントエンドはVue.jsを使用し、AWSにデプロイした。」

このような具体的な作品があれば、面接官もあなたのスキルレベルを正確に把握でき、具体的な質問をしやすくなります。

④ 転職活動の開始

ポートフォリオが完成したら、いよいよ本格的な転職活動のスタートです。主に「転職サイト」と「転職エージェント」を活用して進めていきます。

- 職務経歴書・履歴書の準備: 未経験者の場合、職務経歴書にはITスキルに関する項目を設け、学習した言語や技術、学習期間、そしてポートフォリオのURLと概要を詳しく記載します。これまでの職務経歴からは、ポータブルスキル(問題解決能力、コミュニケーション能力、目標達成意欲など)を抽出し、エンジニアの仕事にどう活かせるかをアピールします。

- 企業への応募: 未経験者歓迎の求人を中心に、興味のある企業に応募します。最初は書類選考で落ちることも多いですが、落ち込まずにポートフォリオを改善したり、応募書類を見直したりしながら、粘り強く挑戦を続けましょう。

- 面接対策: 面接は通常、複数回行われます。技術的なスキルを問う「技術面接」と、人柄やカルチャーフィットを見る「人事面接」に分かれることが多いです。

- 技術面接: ポートフォリオについて深く質問されます。「なぜこの技術を選んだのか」「実装で一番苦労した点は何か」「もし機能追加するならどうするか」といった質問に答えられるよう、自分の作品を隅々まで理解しておきましょう。

- 人事面接: 「なぜエンジニアになりたいのか」「なぜこの会社なのか」といった基本的な質問に加え、これまでの経験や学習プロセスについて問われます。自己分析で固めた軸に基づき、一貫性のある回答を心がけましょう。

⑤ 内定後も学習を継続する

無事に内定を獲得できたら、ゴールではなく、エンジニアとしてのキャリアの本当のスタートラインに立ったことになります。入社後は、研修期間があったとしても、実務で使われる技術や社内の開発ルールなど、新たに学ぶべきことが山のように出てきます。

入社までの期間も、気を緩めずに学習を継続することが重要です。内定先の企業で使われている技術スタック(言語、フレームワーク、ツールなど)を事前に調べて予習しておくと、入社後のキャッチアップがスムーズになります。

また、IT業界は技術の進化が非常に速いため、エンジニアである限り学習は終わりません。技術書を読む、技術ブログを読む、勉強会やカンファレンスに参加するなど、常に新しい情報をインプットし、自分のスキルをアップデートし続ける姿勢が、長期的に活躍するエンジニアになるための不可欠な要素です。

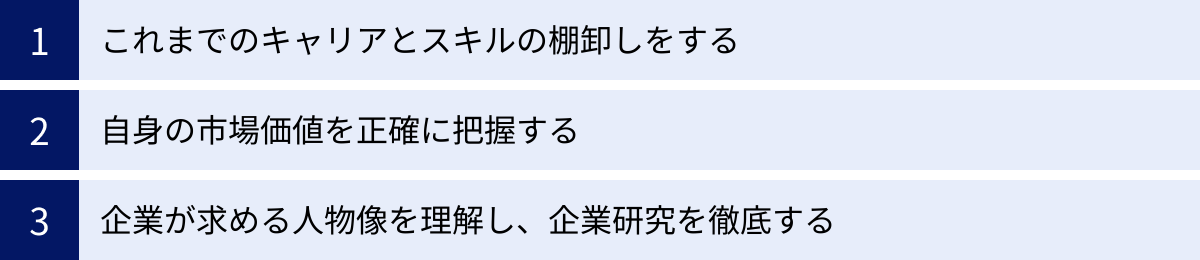

【経験者向け】エンジニアが転職を成功させるための3つのポイント

すでにエンジニアとしての実務経験を持つ方が転職を考える場合、未経験者とは異なる視点での準備が必要です。単にスキルをアピールするだけでなく、これまでの経験を戦略的に整理し、自身の市場価値を正確に伝え、企業のニーズと自身のキャリアプランを合致させることが、より良い条件での転職、すなわちキャリアアップを成功させるための鍵となります。

① これまでのキャリアとスキルの棚卸しをする

経験者転職の第一歩は、これまでの業務経験を具体的かつ定量的に振り返り、自身の強みとなるスキルセットを明確にする「キャリアの棚卸し」です。記憶に頼るだけでなく、過去の資料や記録を掘り起こし、客観的な事実として整理することが重要です。

以下の項目に沿って、これまでのキャリアを洗い出してみましょう。

- 所属企業・プロジェクト:

- 在籍期間、事業内容、企業規模

- 関わったプロジェクトの名称、目的、期間、チームの人数と自身の役割(リーダー、メンバーなど)

- 業務内容:

- 担当したフェーズ(要件定義、設計、開発、テスト、運用保守など)

- 具体的なタスク内容(例:〇〇機能のAPI設計・実装、△△のパフォーマンス改善、□□のCI/CD環境構築)

- 使用技術:

- 言語(Java, Python, Goなど)、フレームワーク(Spring, Django, Reactなど)

- データベース(MySQL, PostgreSQL, Oracleなど)

- インフラ・クラウド(AWS, Azure, Docker, Kubernetesなど)

- ツール(Git, Jenkins, Jiraなど)

- それぞれの技術について、経験年数や習熟度(一人で設計・実装できる、改修ならできる、など)を自己評価します。

- 実績・成果:

- これが最も重要な項目です。「何を」「どのように」「どう改善したか」を具体的な数値で示すことを意識してください。

- (良い例)「バッチ処理のSQLをチューニングし、N+1問題を解消することで、処理時間を平均30分から5分に短縮した」

- (良い例)「手動で行っていたデプロイ作業を自動化するCI/CDパイプラインを構築し、リリースにかかる工数を月間20時間削減した」

- (悪い例)「パフォーマンス改善を行った」「業務効率化に貢献した」

- 定量化が難しい場合は、業務改善によってチームや顧客にどのようなポジティブな影響を与えたかを具体的に記述します。

この棚卸し作業を通じて作成したリストは、職務経歴書の骨子となり、面接で自身の強みを語る際の強力な武器となります。

② 自身の市場価値を正確に把握する

キャリアの棚卸しができたら、次は「自分のスキルと経験が、現在の転職市場でどの程度評価されるのか」という市場価値を客観的に把握するステップに移ります。自分の価値を過小評価して不利な条件で転職してしまったり、逆に過大評価して転職活動が難航したりする事態を避けるために、この工程は非常に重要です。

市場価値を把握するための具体的な方法は以下の通りです。

- 転職サイト・エージェントに登録する: 複数の転職サービスに登録し、職務経歴を公開してみましょう。企業からどれくらいの数のスカウトが届くか、どのようなポジションや年収を提示されるかは、市場価値を測る分かりやすい指標になります。

- 転職エージェントと面談する: IT業界に特化した転職エージェントのキャリアアドバイザーは、最新の市場動向や企業が求めるスキルセットを熟知しています。自分の経歴を話すことで、客観的な評価や、現在のスキルセットで狙える年収レンジ、今後伸ばすべきスキルについて具体的なアドバイスをもらえます。

- 求人情報を分析する: 自分の経験やスキルに近いキーワードで求人検索を行い、どのような企業が、どのようなポジションで、どの程度の給与レンジで募集しているかを分析します。特に「必須スキル」「歓迎スキル」の欄は、企業が何を重視しているかを知る上で重要な情報源です。

- 勉強会やコミュニティに参加する: 社外のエンジニアと交流することで、他の会社の技術スタックや給与水準、働き方など、リアルな情報を得ることができます。自分のスキルが社外でどの程度通用するのかを肌で感じる良い機会にもなります。

これらの活動を通じて、「自分の経験はA業界で特に需要が高い」「Bというスキルを身につければ年収アップが狙える」といった具体的な知見が得られます。この市場価値の把握が、的確な企業選びと、自信を持った年収交渉の土台となります。

③ 企業が求める人物像を理解し、企業研究を徹底する

自身の強みと市場価値を理解したら、最後は応募先企業への理解を深める「企業研究」です。経験者の転職では、「スキルがマッチしているか」はもちろんのこと、「カルチャーや開発プロセスにフィットするか」「企業の事業課題を解決してくれる人材か」という点がよりシビアに見られます。

求人票の表面的な情報だけでなく、多角的な情報収集を行いましょう。

- 求人票の深掘り:

- 「必須スキル」「歓迎スキル」から、企業が即戦力として求めている技術領域を特定します。

- 「求める人物像」の欄には、「自律的に行動できる方」「チームワークを重視する方」「新しい技術への好奇心が旺盛な方」など、マインド面での要求が書かれています。自分の価値観と合致するかを確認します。

- 「仕事内容」から、入社後にどのような課題に取り組むことになるのかを具体的にイメージします。

- 企業の公式情報をチェック:

- エンジニアブログ・技術ブログ: 多くのIT企業が、自社のエンジニアによる技術ブログを運営しています。どのような技術を使い、どのような課題に取り組み、どのような文化で開発しているかを知るための最も貴重な情報源です。

- 登壇資料・イベントレポート: 勉強会やカンファレンスでの登壇資料が公開されていることがあります。企業の技術レベルや、エンジニアがどのようなことに関心を持っているかが分かります。

- GitHub: 企業のOrganizationアカウントで、OSS(オープンソースソフトウェア)を公開している場合があります。コードの品質や開発スタイルを直接確認できます。

- 企業の事業・カルチャーを理解:

- 企業の公式ウェブサイト、プレスリリース、IR情報(上場企業の場合)などを読み込み、事業内容、ビジネスモデル、今後の成長戦略を理解します。

- 「なぜこの企業の事業に、自分の技術で貢献したいのか」を語れるようにすることが、志望動機の説得力を高めます。

徹底した企業研究に基づき、自分のスキルと経験が、その企業のどの課題をどのように解決できるのかを具体的に言語化してアピールすることが、経験者転職を成功に導く最大のポイントです。

エンジニアの転職で評価されるスキル

エンジニアの転職市場で高く評価されるスキルは、単にプログラミングができるといった技術的な側面に留まりません。大きく分けて「テクニカルスキル」「コミュニケーションスキル」「マネジメントスキル」の3つの側面があり、これらをバランス良く備えている人材ほど、より良い条件での転職が可能になります。

テクニカルスキル(プログラミングなど)

テクニカルスキルは、エンジニアとしての土台となる最も基本的な能力です。これなくしてエンジニアの仕事は成り立ちません。

- プログラミング言語・フレームワーク:

- 目指す職種や業界で需要の高い言語(例: Web系ならRuby, PHP, Go, TypeScript、業務系ならJava, C#、AI・データ分析系ならPython)に関する深い知識と実装経験が求められます。

- 単に文法を知っているだけでなく、それぞれの言語の特性を理解し、保守性やパフォーマンスを考慮したコードが書けることが重要です。

- Ruby on Rails, Laravel, Spring, React, Vue.jsといった主要なフレームワークを使いこなし、効率的に開発できるスキルも高く評価されます。

- コンピュータサイエンスの基礎知識:

- アルゴリズムとデータ構造、OS、ネットワーク、データベースといったコンピュータサイエンスの基本的な知識は、応用的な問題解決能力の基盤となります。

- 特に、計算量やパフォーマンスを意識した設計ができるか、データベースの正規化やインデックスを適切に扱えるかといった点は、経験者として差がつくポイントです。

- クラウド技術:

- 現代のシステム開発において、AWS, Azure, GCPといったクラウドプラットフォームの知識はほぼ必須と言えます。

- 単に仮想サーバーを立てられるだけでなく、各種マネージドサービス(データベース、ストレージ、コンテナなど)を適切に組み合わせたアーキテクチャを設計・構築できるスキルは、市場価値を大きく高めます。

- 開発プロセスに関する知識:

- Gitを用いたバージョン管理は、チーム開発の基本中の基本です。ブランチ戦略を理解し、適切にコンフリクトを解消できる能力が求められます。

- アジャイルやスクラムといった開発手法の理解、CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)による開発プロセスの自動化、テストコードを記述する習慣なども、開発効率と品質を高める上で重要なスキルとして評価されます。

これらのテクニカルスキルは、ポートフォリオや職務経歴書、技術面接を通じて客観的に評価されます。

コミュニケーションスキル

エンジニアの仕事は、一人で黙々とコードを書くだけではありません。むしろ、多くの人と関わりながらプロジェクトを進めていく場面が非常に多く、コミュニケーションスキルはテクニカルスキルと同じくらい重要視されます。

- チーム内での連携:

- 他のエンジニアと設計方針について議論したり、コードレビューを通じて互いの実装をチェックし合ったりと、チーム内での円滑な意思疎通はプロジェクトの成功に不可欠です。

- 自分の考えを論理的に説明する能力と、相手の意見を正しく理解し尊重する傾聴力の両方が求められます。

- 他職種との連携:

- プロジェクトマネージャー、デザイナー、営業、企画担当者など、非エンジニアのメンバーと協力する機会も多々あります。

- 技術的な内容を、専門用語を使わずに分かりやすく説明する能力は特に重要です。相手の要望の背景を汲み取り、技術的な制約や実現可能な代替案を的確に伝えることで、プロジェクトをスムーズに推進できます。

- ドキュメンテーション能力:

- 設計書、仕様書、APIドキュメント、READMEなど、後から他の人が見ても理解できるような分かりやすいドキュメントを作成する能力も、広義のコミュニケーションスキルです。

- 「書いた人にしか分からない」状態を防ぎ、知識をチームの資産として残すことは、属人化を排除し、開発の継続性を高める上で非常に価値があります。

リモートワークが普及した現代では、テキストベース(チャットやドキュメント)でのコミュニケーション能力の重要性がさらに増しています。

マネジメントスキル

一定の経験を積んだエンジニアには、個人のプレイヤーとしての能力だけでなく、チームやプロジェクトを牽引するマネジメントスキルも期待されるようになります。これらのスキルを持つことで、キャリアの選択肢は大きく広がります。

- プロジェクトマネジメント:

- プロジェクトの目標達成に向けて、タスクの洗い出しと優先順位付け、スケジュールの策定と進捗管理、リスクの予測と対策などを行うスキルです。

- WBS(Work Breakdown Structure)の作成や、Jira、Backlogといったタスク管理ツールの活用経験があると高く評価されます。

- ピープルマネジメント:

- チームメンバーの育成や目標設定、パフォーマンス評価、モチベーション管理などを通じて、チーム全体の生産性を最大化するスキルです。

- 1on1ミーティングなどを通じてメンバーと向き合い、キャリアの相談に乗ったり、技術的な指導を行ったりする経験が求められます。

- テクニカルリーダーシップ:

- プロジェクトにおける技術的な意思決定(技術選定、アーキテクチャ設計など)を主導し、技術的な側面からチームを牽引するスキルです。

- 最新技術の動向を常に把握し、プロジェクトの課題解決に最適な技術を導入する能力や、技術的負債の解消を計画的に進める能力などが含まれます。テックリードやリードエンジニアといったポジションで求められる重要なスキルです。

これらのマネジメントスキルは、シニアエンジニアや管理職へのキャリアアップを目指す上で不可欠な要素となります。

エンジニアの転職活動で失敗しないための準備

エンジニア転職を成功させるには、スキルを磨くだけでなく、それを効果的にアピールするための準備が欠かせません。特に、応募書類の質や面接での伝え方は、選考結果を大きく左右します。ここでは、転職活動で失敗しないための具体的な準備について解説します。

職務経歴書の書き方のポイント

職務経歴書は、あなたのスキルと経験を企業に伝えるための最初の関門です。採用担当者は多くの応募書類に目を通すため、短時間で要点が伝わるように、分かりやすく戦略的に記述する必要があります。

【未経験者の場合】

未経験者は実務経験がないため、学習意欲とポテンシャルを最大限にアピールすることが重要です。

- サマリー(職務要約): 冒頭で、なぜエンジニアを目指すのかという熱意と、これまでの経験で培ったポータブルスキル(例:顧客折衝能力、課題解決能力など)を簡潔にまとめます。

- 活かせる経験・知識・スキル: ITスキルに関する項目を設け、学習した言語、フレームワーク、ツールなどを具体的に記載します。学習期間や、Progate、Udemyなどの利用した教材名も書くと、学習の具体性が伝わります。

- 自己PR・ポートフォリオ: 最も重要な項目です。ポートフォリオのURLを必ず記載し、「なぜその作品を作ったのか(課題意識)」「使用技術」「こだわった点・工夫した点」「苦労した点とそれをどう乗り越えたか」などを詳しく説明します。これにより、あなたの技術力だけでなく、思考プロセスや問題解決能力も示すことができます。

【経験者の場合】

経験者は、これまでの実績を具体的かつ定量的に示し、即戦力であることをアピールすることが求められます。

- サマリー(職務要約): これまでの経験(業界、担当領域)、得意な技術、実績を200〜300字程度で簡潔にまとめ、採用担当者の興味を引きます。

- 職務経歴: プロジェクトごとに記載するのが一般的です。以下の情報を漏れなく記述しましょう。

- プロジェクト期間

- プロジェクト概要(目的、規模など)

- 自身の役割とチームの人数

- 具体的な業務内容と実績(定量的な成果を必ず入れる)

- 使用技術(言語、FW、DB、クラウド、ツールなど)

- テクニカルサマリー: 職務経歴とは別に、保有スキルを一覧でまとめる欄を設けると、採用担当者があなたのスキルセットを一目で把握しやすくなります。言語やフレームワークごとに経験年数や習熟度を記載すると効果的です。

転職理由はポジティブに伝える

面接で必ず聞かれる質問の一つが「転職理由」です。ここで、「給与が低い」「残業が多い」「人間関係が悪い」といったネガティブな理由をそのまま伝えてしまうと、「同じ理由でまた辞めるのではないか」と採用担当者に不安を与えてしまいます。

たとえ本音はネガティブな理由だったとしても、それをポジティブな言葉に変換し、将来への意欲として伝えることが重要です。

| ネガティブな本音 | ポジティブな伝え方の例 |

|---|---|

| 給与が低い、評価制度に不満がある | 「現職では〇〇という実績を上げましたが、今後はより成果が正当に評価される環境で、自身の市場価値を高めていきたいと考えています。」 |

| 残業が多い、ワークライフバランスが悪い | 「現職ではシステムの運用保守が主な業務でしたが、今後はより腰を据えて新しい技術の習得や開発業務に集中できる環境で、スキルアップを目指したいです。」 |

| 人間関係が悪い、チームの雰囲気が合わない | 「現職では個人でタスクを進めることが多かったのですが、今後はチームで積極的に議論し、コードレビューなどを通じて互いに高め合えるような開発文化のなかで働きたいと考えています。」 |

| 技術が古い、スキルアップできない | 「現職では〇〇という技術を扱ってきましたが、クラウドやコンテナ技術といったモダンな開発環境に身を置き、より拡張性や保守性の高いシステム開発に挑戦したいと考えています。」 |

このように、「不満」を「実現したいこと」に置き換え、それが応募先企業でなら実現できる、というストーリーで語ることで、志望動機に一貫性と説得力が生まれます。

転職に有利になる資格

エンジニアの転職において、資格は必須ではありません。実務経験やポートフォリオの方が重視される傾向にあります。しかし、資格を取得することは、体系的な知識を持っていることの客観的な証明となり、学習意欲の高さを示すアピール材料になります。特に、未経験者や経験の浅い方にとっては、知識の土台があることを示す上で有効です。

転職で評価されやすい代表的な資格をいくつか紹介します。

| 資格名 | 主催団体 | 対象者・難易度 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 基本情報技術者試験 | IPA | 未経験者〜若手 | ITの基礎知識(アルゴリズム、ネットワーク、データベース、マネジメント等)を網羅的に問われる国家資格。IT業界のパスポートとも言われる。 |

| 応用情報技術者試験 | IPA | 若手〜中堅 | 基本情報よりワンランク上の国家資格。技術だけでなく、管理や経営に関する知識も問われ、応用的・実践的な能力の証明となる。 |

| AWS認定資格 | Amazon Web Services | インフラ、クラウドエンジニア | AWSに関する専門知識を証明するベンダー資格。クラウドプラクティショナー(基礎)からソリューションアーキテクト(中級〜上級)までレベルが分かれている。 |

| Oracle Certified Java Programmer | Oracle | Javaエンジニア | Javaプログラミングに関する知識とスキルを証明するベンダー資格。Bronze, Silver, Goldの3段階があり、世界的に認知されている。 |

これらの資格取得を目指す過程で、自身の知識を体系的に整理し、弱点を補強することができます。ただし、資格取得そのものが目的にならないよう注意が必要です。あくまでスキルアップの一環と捉え、学んだ知識を実際の開発にどう活かすかを意識することが大切です。

エンジニア向け転職サイト・エージェントの選び方

エンジニア転職を効率的かつ成功裏に進めるためには、自分に合った転職サービスを賢く選ぶことが不可欠です。転職サービスは大きく「転職サイト」と「転職エージェント」に分けられ、それぞれに特徴があります。また、幅広い求人を扱う「総合型」と、特定の業界に特化した「特化型」の違いも理解しておきましょう。

転職サイトと転職エージェントの違い

まずは、転職サイトと転職エージェントの基本的な違い、メリット・デメリットを把握しましょう。どちらか一方だけを使うのではなく、それぞれの長所を活かして併用するのが最も効果的です。

| サービス種別 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 転職サイト | ・自分のペースで求人を探し、応募できる ・膨大な求人情報から幅広く検討できる ・企業のスカウト機能があるサービスも多い |

・全ての作業(書類作成、面接対策、日程調整、条件交渉)を自分で行う必要がある ・求人の質が玉石混交 |

・自分のペースで活動したい人 ・どのような求人があるか、まずは市場感を掴みたい人 ・応募したい企業が明確に決まっている人 |

| 転職エージェント | ・キャリア相談に乗ってもらえる ・書類添削や面接対策など、選考サポートが手厚い ・非公開求人を紹介してもらえることがある ・企業との日程調整や年収交渉を代行してくれる |

・担当アドバイザーとの相性が合わない場合がある ・自分のペースで進めにくいことがある ・紹介される求人がアドバイザーの判断に依存する |

・初めて転職する人、転職活動に不安がある人 ・客観的なアドバイスが欲しい人 ・非公開の優良求人に出会いたい人 ・忙しくて転職活動に時間をかけられない人 |

総合型と特化型のどちらを選ぶべきか

次に、サービスのカバー範囲による「総合型」と「特化型」の違いです。

- 総合型サービス

- 特徴: 業界や職種を問わず、あらゆる求人を網羅的に扱っています。大手企業や有名企業の求人が多い傾向にあります。

- メリット: 求人数が圧倒的に多いため、選択肢が豊富です。IT業界だけでなく、他業界の社内SEなど、幅広いキャリアの可能性を探ることができます。

- デメリット: キャリアアドバイザーが必ずしもIT業界の専門家ではない場合があり、技術的な話が深く伝わらなかったり、専門的なアドバイスが得られにくかったりすることがあります。

- 代表的なサービス: リクルートエージェント, dodaなど。

- 特化型サービス

- 特徴: IT・Web業界やエンジニア職に特化しており、専門性の高い求人を多く扱っています。スタートアップやベンチャー企業の求人も豊富です。

- メリット: キャリアアドバイザーが業界知識や技術トレンドに詳しいため、スキルやキャリアプランに関する的確で専門的なアドバイスが期待できます。企業の内情(開発文化、技術スタックなど)に詳しい場合も多いです。

- デメリット: 総合型に比べると求人数は少なくなる傾向があります。

- 代表的なサービス: レバテックキャリア, Geekly, Findyなど。

【選び方の基本戦略】

まずはIT・Web業界に強い「特化型」のエージェントに1〜2社登録し、専門的なサポートを受けながら軸となる活動を進めましょう。 それと並行して、求人の選択肢を広げるために「総合型」のエージェントや、スカウト機能が充実した「転職サイト」にも登録しておくのがおすすめです。これにより、専門性と網羅性の両方を確保できます。

サポートの手厚さで選ぶ

特に転職エージェントを利用する場合、担当となるキャリアアドバイザーの質やサポートの手厚さが、転職活動の成否を大きく左右します。

チェックすべきポイントは以下の通りです。

- 初回面談の質: あなたの経歴や希望を丁寧にヒアリングしてくれるか。一方的に求人を押し付けるのではなく、キャリアプランについて親身に相談に乗ってくれるか。

- 業界・技術への理解度: アドバイザーがIT業界の動向や技術について深い知識を持っているか。専門的な会話がスムーズにできるか。

- 提案の質: あなたのスキルや志向性に合った、納得感のある求人を提案してくれるか。なぜその求人を勧めるのか、理由を明確に説明してくれるか。

- 選考対策の充実度: 応募企業に合わせた職務経歴書の添削や、模擬面接などのサポートが手厚いか。過去の面接で聞かれた質問などの情報を提供してくれるか。

複数のエージェントと面談してみて、「この人なら信頼できる」と思えるアドバイザーを見つけることが非常に重要です。もし担当者と合わないと感じた場合は、遠慮なく担当変更を申し出るか、他のエージェントに切り替えましょう。

求人数の多さで選ぶ

求人数の多さは、出会える企業の選択肢の広さに直結します。特に、一般には公開されていない「非公開求人」をどれだけ保有しているかは、エージェントの実力を見極める上での重要な指標です。優良企業や人気ポジションの求人は、応募が殺到するのを避けるために非公開で募集されることが多いためです。

各サービスの公式サイトで公開されている求人数や、非公開求人の割合などを参考にしましょう。ただし、単なる数だけでなく、「自分の希望条件(職種、勤務地、年収、技術スタックなど)に合致する質の高い求人がどれだけあるか」という視点を持つことが大切です。

エンジニア転職におすすめのサイト・エージェント8選

ここからは、数ある転職サービスの中から、特にエンジニア転職で評価が高く、実績も豊富なサイト・エージェントを8つ厳選して紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分の状況や目的に合わせて活用してください。

| サービス名 | タイプ | 主な対象層 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ① レバテックキャリア | 特化型エージェント | 全般(特に経験者) | IT・Web業界特化でNo.1クラスの実績。専門知識豊富なアドバイザーによる質の高いサポートが強み。年収交渉にも強い。 |

| ② マイナビIT AGENT | 特化型エージェント | 20代〜30代若手 | 大手マイナビグループのIT特化エージェント。中小〜大手まで幅広い求人。丁寧なサポートで初めての転職でも安心。 |

| ③ Geekly(ギークリー) | 特化型エージェント | 経験者 | IT・Web・ゲーム業界に特化。スピーディーな対応とマッチング精度の高さに定評。独占求人も多数。 |

| ④ リクルートエージェント | 総合型エージェント | 全般 | 業界最大級の求人数を誇る。ITエンジニア専門チームがあり、総合型ながら専門性も担保。非公開求人が豊富。 |

| ⑤ doda | 総合型エージェント | 全般 | エージェントサービスと転職サイトの機能を併せ持つ。求人数が多く、幅広い選択肢から検討可能。 |

| ⑥ Green | 転職サイト | 若手〜中堅 | IT・Web業界に強い転職サイト。カジュアルな面談から始められる求人が多い。企業の雰囲気や人がわかる情報が豊富。 |

| ⑦ Wantedly | ビジネスSNS | 若手・未経験者 | 「共感」で繋がるビジネスSNS。スタートアップ・ベンチャー中心。給与や条件よりもビジョンやカルチャーを重視。 |

| ⑧ Findy | 転職サイト | 経験者(ハイスキル) | GitHub連携でスキル偏差値を可視化。スキルに応じた企業からスカウトが届く。ハイクラス・高年収求人に強み。 |

① レバテックキャリア

レバテックキャリアは、IT・Web業界のエンジニア転職に特化したエージェントの中で、トップクラスの実績と知名度を誇ります。 長年にわたり業界に特化してきたことで培われた企業との太いパイプと、専門知識が豊富なキャリアアドバイザーによる質の高いサポートが最大の強みです。

アドバイザーは、単に求人を紹介するだけでなく、最新の技術トレンドや各企業の開発文化、内部事情にまで精通しています。そのため、あなたのスキルセットやキャリアプランを深く理解した上で、極めてマッチング精度の高い求人を提案してくれます。また、職務経歴書の添削や企業ごとの面接対策も非常に丁寧で、特に年収交渉に強いことでも定評があります。ハイクラスな求人から若手向けの求人まで幅広く扱っており、本気でキャリアアップを目指すエンジニアなら、まず登録しておきたいエージェントです。

(参照:レバテックキャリア公式サイト)

② マイナビIT AGENT

マイナビIT AGENTは、大手人材サービス「マイナビ」が運営する、IT・Web業界専門の転職エージェントです。 マイナビグループの強力なネットワークを活かし、大手企業から成長中のベンチャー、優良な中小企業まで、非常に幅広い求人を保有しています。

特に20代〜30代の若手層のサポートに強く、初めて転職する方でも安心して利用できる手厚いフォロー体制が魅力です。「何から始めたらいいかわからない」という段階からでも、キャリアの棚卸しや自己分析を丁寧に行ってくれます。また、各地域に拠点があるため、首都圏だけでなく地方での転職を考えている方にもおすすめです。総合的な知名度と安心感を求めるなら、有力な選択肢となるでしょう。

(参照:マイナビIT AGENT公式サイト)

③ Geekly(ギークリー)

Geekly(ギークリー)は、IT・Web・ゲーム業界に特化した転職エージェントで、特にそのマッチング精度の高さとスピーディーな対応で高い評価を得ています。 独自のノウハウに基づき、求職者のスキルや経験、志向性を深く分析し、最適な企業を提案する能力に長けています。

Geeklyの大きな特徴は、一人のコンサルタントが求職者と企業の両方を担当する「両面型」のスタイルを取っている点です(一部例外あり)。これにより、企業が本当に求めている人物像や、職場のリアルな雰囲気をダイレクトに把握しており、ミスマッチの少ない転職を実現します。スピーディに転職活動を進めたい経験者や、ゲーム業界に興味がある方には特におすすめのエージェントです。

(参照:Geekly公式サイト)

④ リクルートエージェント

リクルートエージェントは、業界最大手のリクルートが運営する総合型転職エージェントです。その最大の強みは、なんといっても業界No.1の圧倒的な求人数です。 ITエンジニア向けの求人も膨大にあり、その中には一般には公開されていない非公開求人も多数含まれています。

総合型ではありますが、IT分野を専門に担当するキャリアアドバイザーが在籍しており、専門的な相談にも対応可能です。大手企業、SIer、事業会社の社内SEなど、多種多様な選択肢の中から自分に合ったキャリアを探したい方には最適です。まずは幅広い求人に触れてみたいという方は、必ず登録しておくべきサービスと言えるでしょう。

(参照:リクルートエージェント公式サイト)

⑤ doda

dodaは、リクルートエージェントと並ぶ国内最大級の総合転職サービスです。 dodaのユニークな点は、自分で求人を探して応募できる「転職サイト」としての機能と、キャリアアドバイザーのサポートが受けられる「転職エージェント」としての機能が一体となっていることです。

そのため、「まずは自分で求人を見てみたいが、良い案件があればプロの意見も聞きたい」といった柔軟な使い方が可能です。求人数も非常に多く、ITエンジニア向けの求人も豊富に揃っています。職務経歴書を登録しておくと、自分の市場価値が分かる「年収査定」などの便利なツールも利用できます。幅広い選択肢と多様な使い方を求める方におすすめです。

(参照:doda公式サイト)

⑥ Green

Greenは、IT・Web業界に強みを持つ成功報酬型の転職サイトです。 エージェントを介さず、企業の人事担当者と直接コミュニケーションが取れるのが特徴です。求人ページには、事業内容や仕事内容だけでなく、オフィスの写真や社員インタビューなど、企業の雰囲気や働く人の顔が見える情報が豊富に掲載されています。

「気になる」ボタンを押すことで、企業側からカジュアルな面談の誘いが来ることも多く、本格的な選考の前に、まずはお互いのことを知るための「話を聞きに行く」というステップを踏めるのが魅力です。スタートアップやベンチャー企業からの求人が多く、企業のカルチャーやビジョンを重視して転職先を選びたい方にフィットするサービスです。

(参照:Green公式サイト)

⑦ Wantedly

Wantedlyは、「共感」で会社と人をつなぐことをコンセプトにしたビジネスSNSです。 給与や待遇といった条件面よりも、企業のビジョンやミッション、事業内容、働く仲間といった「やりがい」を軸にマッチングを図ります。

Greenと同様に、企業と直接カジュアルにコンタクトを取ることができ、「話を聞きに行きたい」ボタンから気軽にエントリーできます。特に、新しい技術に積極的なスタートアップやメガベンチャーが多く利用しており、未経験者歓迎の求人やインターンの募集も見つけやすいのが特徴です。すぐに転職する気はなくても、情報収集やキャリアの可能性を探る目的で利用するのもおすすめです。

(参照:Wantedly公式サイト)

⑧ Findy

Findyは、エンジニアのスキルを可視化して、ハイスキルなエンジニアと企業をマッチングさせることに特化したユニークな転職サイトです。 自身のGitHubアカウントを連携させることで、その活動内容(コードの量や質、OSSへの貢献など)をAIが解析し、「スキル偏差値」としてスコア化します。

企業側はそのスキル偏差値を参考に、自社が求めるスキルを持つエンジニアに直接スカウトを送ります。そのため、自分のスキルに自信がある経験者にとっては、効率的に自分の市場価値に見合った、あるいはそれ以上の好条件の求人に出会える可能性が高いサービスです。特に、モダンな開発環境を持つ自社開発企業や、ハイクラスなポジションを目指すエンジニアから高い支持を得ています。

(参照:Findy公式サイト)

エンジニア転職に関するよくある質問

最後に、エンジニア転職を目指す方から特によく寄せられる質問について、Q&A形式で回答します。

30代や40代の未経験でもエンジニアになれますか?

結論として、可能です。ただし、20代の未経験者に比べると難易度が上がることは事実です。

20代であればポテンシャルや将来性が重視される採用が多いのに対し、30代以降の未経験者には、これまでの社会人経験で培ったスキルをどうエンジニアの仕事に活かせるか、という視点がより強く求められます。

例えば、前職でマネジメント経験があるならプロジェクトマネジメント能力を、特定の業界(金融、医療、不動産など)で働いていたならその業界知識をアピールすることで、他の候補者との差別化が可能です。「技術力 × 前職の経験」という掛け算で、自分ならではの価値を提示することが成功の鍵となります。

年齢を理由に諦める必要はありませんが、20代以上に学習への強い覚悟と、自身のキャリアを戦略的にアピールする工夫が求められます。

文系でもエンジニアに転職できますか?

全く問題なく、可能です。 実際に、文系出身で第一線で活躍しているエンジニアは非常に多く存在します。

エンジニアの仕事に最も重要な素養は、理系か文系かといった出身学部ではなく、「論理的思考力」「問題解決能力」「学習意欲」です。プログラムは論理の塊であり、エラーの原因を特定して解決に導くプロセスは、まさに論理的思考そのものです。また、顧客の要望を正確に理解し、分かりやすく説明するコミュニケーション能力や、仕様書などのドキュメントを作成する読解力・文章力は、むしろ文系出身者が得意とするところかもしれません。

出身学部を気にする必要は全くありません。必要なのは、エンジニアという仕事への興味と、粘り強く学び続ける姿勢です。

独学でもエンジニア転職は可能ですか?

可能です。しかし、一般的にプログラミングスクールを利用する場合に比べて挫折率が高く、相応の自己管理能力と強い意志が必要になります。

独学の最大のメリットは費用を抑えられることですが、デメリットとして「何から学べば良いか分かりにくい」「エラーで詰まった時に質問できる相手がいない」「モチベーションの維持が難しい」といった点が挙げられます。

独学で転職を成功させるためには、明確な学習計画を立て、SNSや勉強会などでエンジニアのコミュニティに積極的に参加し、質問できる環境を作ることが重要です。そして何より、質の高いポートフォリオを完成させることが、独学の成果を客観的に証明する上で不可欠となります。コストを抑えたい、自分のペースで進めたいという方には良い選択肢ですが、効率と確実性を重視するならプログラミングスクールの利用も検討してみましょう。

転職活動にかかる期間はどれくらいですか?

転職にかかる期間は、その人のスキルレベルや状況によって大きく異なります。

- 未経験者の場合:

- 学習期間: 3ヶ月〜1年程度。学習方法や一日あたりの学習時間によって大きく変動します。一般的に、基礎学習とポートフォリオ作成で500〜1000時間程度の学習が必要と言われています。

- 転職活動期間: 2ヶ月〜3ヶ月程度。ポートフォリオが完成してから、書類応募、面接、内定までにかかる期間です。

- トータルでは、半年から1年半程度を見ておくと良いでしょう。

- 経験者の場合:

- 転職活動期間: 1ヶ月〜3ヶ月程度。在職中に活動する場合が多く、情報収集や自己分析から内定まで、比較的スムーズに進むことが多いです。ただし、ハイクラスのポジションや、特定のスキルを求められる場合は、マッチする求人が見つかるまで長期化することもあります。

これらはあくまで一般的な目安です。焦らず、自分のペースで着実に準備を進めることが、納得のいく転職に繋がります。