公認会計士という資格は、会計・監査のプロフェッショナルとしての高い専門性を持つ、極めて価値の高い国家資格です。多くの方が監査法人でのキャリアをスタートさせますが、その後のキャリアパスは驚くほど多様化しています。年収アップ、専門性の追求、ワークライフバランスの改善など、さまざまな動機から転職を考える公認会計士は少なくありません。

しかし、選択肢が多岐にわたるからこそ、「自分のスキルや経験はどこで活かせるのか」「どのようなキャリアを築いていきたいのか」といった悩みに直面することも事実です。コンサルティングファーム、事業会社、金融機関、スタートアップ、そして独立開業。それぞれのフィールドには、異なる魅力と求められるスキルセットが存在します。

この記事では、公認会計士の転職市場の現状から、具体的な転職先の種類とそれぞれのキャリアパス、年代別のキャリア戦略、そして転職を成功させるための秘訣まで、網羅的かつ詳細に解説します。最適なキャリアを選択し、満足のいく転職を実現するためには、客観的な情報に基づいた深い自己分析と戦略的な準備が不可欠です。 本記事が、あなたのキャリアの可能性を広げ、次の一歩を踏み出すための羅針盤となることを目指します。

目次

公認会計士の転職市場の現状と動向

公認会計士の転職市場は、近年活況を呈しており、多くの企業や組織が会計・財務の専門家を求める「売り手市場」が続いています。 この背景には、日本経済や企業経営を取り巻く環境の複雑化が大きく影響しています。ここでは、現在の転職市場の現状と、今後の動向について詳しく解説します。

まず、公認会計士の需要が高い最大の理由は、企業経営におけるガバナンス強化の流れです。相次ぐ企業不祥事を受けて、投資家や社会からの企業に対する目はますます厳しくなっています。これに伴い、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の強化や、リスクマネジメント体制の構築が急務となりました。公認会計士は、監査を通じて培った客観的な視点と会計・内部統制に関する深い知見を持つため、事業会社の内部監査部門や内部統制部門、経理・財務部門において、その専門性が高く評価されています。

次に、経済のグローバル化も大きな要因です。海外展開する日本企業が増加し、国際財務報告基準(IFRS)の適用も拡大しています。これに伴い、海外子会社の管理、クロスボーダーM&A、英文経理など、グローバルな会計・財務スキルを持つ人材の需要が急増しています。特に、語学力(特に英語)を兼ね備えた公認会計士は、極めて市場価値が高く、多くの企業から引く手あまたの状態です。

さらに、M&A市場の活発化も公認会計士の活躍の場を広げています。企業の成長戦略としてM&Aが一般化する中で、デューデリジェンス(DD)、バリュエーション(企業価値評価)、M&A後の統合プロセス(PMI)といった専門業務のニーズが高まっています。これらの業務は、財務諸表を深く読み解き、事業のリスクや価値を正確に評価する能力が求められるため、公認会計士の経験が直接的に活かせる領域です。FAS(ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス)を提供するコンサルティングファームや投資銀行、PEファンドなどが、優秀な公認会計士を積極的に採用しています。

近年の動向として特筆すべきは、デジタルトランスフォーメーション(DX)とサステナビリティ(持続可能性)への関心の高まりです。企業のDX推進に伴い、会計システムの導入支援や、データ分析を活用した経営管理の高度化といった分野で、ITに強い会計士の価値が高まっています。また、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の拡大を背景に、非財務情報の開示やサステナビリティ関連のリスク管理、保証業務といった新たな領域も生まれており、これらは公認会計士にとって新しいキャリアのフロンティアとなりつつあります。

このように、公認会計士に求められる役割は、従来の「監査」という枠を大きく超え、経営課題の解決に貢献する「ビジネスパートナー」へと進化しています。 財務情報だけでなく、事業全体を俯瞰し、戦略的な視点から提言できる公認会計士が、転職市場で高く評価される傾向にあります。

今後の動向を見ても、この売り手市場は当面続くと予測されます。少子高齢化による労働人口の減少というマクロなトレンドに加え、会計基準の複雑化や新たな規制の導入は今後も続くでしょう。公認会計士という資格が持つ専門性と信頼性は、変化の激しい時代において、ますますその価値を高めていくと考えられます。 したがって、公認会計士は多様なキャリアパスの中から、自身の志向やライフプランに合った選択をしやすい、非常に恵まれた状況にあるといえるでしょう。

公認会計士が転職を考える主な理由

多くの公認会計士が監査法人でのキャリアをスタートさせますが、数年の経験を積んだ後、さまざまな理由で転職を考え始めます。その動機は個人の価値観やキャリアプランによって異なりますが、主に「年収」「専門性」「ワークライフバランス」の3つに大別されます。

年収アップを目指したい

年収アップは、公認会計士が転職を考える最も大きな動機の一つです。 監査法人の給与水準は一般的に高いですが、さらなる高みを目指して転職を決意するケースは少なくありません。

監査法人では、スタッフ、シニア、マネージャー、シニアマネージャー、パートナーと役職が上がるにつれて年収も着実に増加します。例えば、大手監査法人(BIG4)の場合、入社数年後のシニアスタッフで年収600万〜900万円、マネージャーに昇進すると1,000万円を超えるのが一般的です。しかし、マネージャー以降の昇進はより厳しくなり、年収の伸びが鈍化したり、パートナーまで上り詰めることの難しさを感じたりすることもあります。

そこで、より高い報酬を求めて転職市場に目を向けるのです。特に年収アップが期待できる転職先としては、以下のような選択肢が挙げられます。

- コンサルティングファーム: 特に、M&A関連のサービスを提供するFASや戦略系コンサルティングファームは、高い専門性が求められる分、報酬水準も非常に高い傾向にあります。実力次第では、20代で年収1,000万円を超え、30代で2,000万円以上に達することも夢ではありません。

- 投資銀行(IBD)やPEファンド: 金融業界の中でもトップクラスの年収を誇る分野です。業務は極めてハードですが、成果に応じたインセンティブが大きく、若くして数千万円単位の年収を得る可能性があります。ただし、採用のハードルも非常に高いです。

- 事業会社の管理職(CFO、経理部長など): 大手企業のCFOや部長クラス、あるいは成長著しいベンチャー企業のCFO候補として迎えられる場合、ストックオプションを含めて大幅な年収アップが期待できます。特にIPOを成功させた場合のキャピタルゲインは、監査法人やコンサルティングファームでは得られない大きな魅力です。

ただし、高年収の転職先は、相応の責任、プレッシャー、そして長時間労働を伴うことがほとんどです。 年収という側面だけで転職先を決めると、入社後にミスマッチを感じる可能性もあります。なぜ年収を上げたいのか、そのために何を犠牲にできるのかを自問自答し、自身の価値観と照らし合わせながら慎重に検討することが重要です。

専門性を高めてキャリアアップしたい

監査法人での監査業務は、公認会計士としての基礎を築く上で非常に重要ですが、数年間経験する中で「特定の分野のプロフェッショナルになりたい」「監査以外の業務に挑戦したい」と考えるようになる会計士も多くいます。

監査業務は、財務諸表が適正であるかについて意見を表明することが主目的であり、あくまで第三者としての立場が求められます。そのため、企業の意思決定に直接関与することや、事業を能動的に成長させる経験は得にくい側面があります。こうした状況から、より当事者意識を持ってビジネスに関わりたい、特定のスキルを深く掘り下げたいという思いが、転職のきっかけとなります。

専門性を高めるキャリアパスには、以下のような方向性があります。

- M&Aの専門家: 企業の成長戦略の根幹に関わるM&Aのプロセス(デューデリジェンス、バリュエーション、PMIなど)を一気通貫で経験したい場合、FASへの転職が有力な選択肢です。会計士としての知識を活かしながら、ディール(案件)の最前線で活躍できます。

- IPOの専門家: 企業の成長ステージにおける一大イベントである株式公開(IPO)を支援することにやりがいを感じるなら、IPOコンサルティングや証券会社の公開引受部門、あるいはスタートアップ企業のIPO準備室などが視野に入ります。0から1を生み出すプロセスに深く関与できます。

- 事業再生の専門家: 経営不振に陥った企業を財務・事業の両面から立て直す事業再生の分野も、会計士が活躍できるフィールドです。高い専門性と交渉力が求められますが、社会的な意義も大きい仕事です。

- 国際税務や移転価格の専門家: グローバル化が進む中で、国際税務の重要性はますます高まっています。税理士法人や大手コンサルティングファームの税務部門で、複雑な国際取引に関する専門知識を磨くキャリアも魅力的です。

このように、自身の興味や強みを軸に専門分野を定め、その分野でトップクラスの実績を持つファームや企業に転職することが、長期的なキャリアアップに繋がります。 監査経験で培ったベーススキルを土台に、新たな専門性を掛け合わせることで、代替不可能な人材としての市場価値を高めていくことができるでしょう。

ワークライフバランスを改善したい

監査法人の業務、特に繁忙期(決算期)の労働環境は、非常に過酷なものになりがちです。連日の深夜残業や休日出勤が続き、プライベートの時間を確保することが難しくなることも少なくありません。こうした経験から、「仕事と私生活の調和を取りたい」「持続可能な働き方をしたい」と考え、ワークライフバランスの改善を目的として転職する公認会計士も非常に多いです。

特に、ライフステージの変化(結婚、出産、育児など)を機に、働き方を見直したいと考えるケースが目立ちます。監査法人でも働き方改革は進められていますが、クライアント都合でスケジュールが決まる監査業務の特性上、繁忙期の負荷を抜本的に解消するのは難しいのが実情です。

ワークライフバランスを改善しやすい転職先としては、一般的に以下が挙げられます。

- 一般事業会社の経理・財務・内部監査部門: 多くの事業会社では、監査法人のような極端な繁忙期は少なく、年間を通じて業務量を平準化しやすい傾向にあります。福利厚生が充実している大手企業や、働き方の柔軟性が高い優良中堅企業などが人気です。自社のビジネスに腰を据えて貢献できるやりがいも感じられます。

- 中小監査法人や会計事務所: 大手監査法人に比べて、担当するクライアント数が少なかったり、地域に密着した案件が多かったりするため、比較的スケジュールをコントロールしやすい場合があります。ただし、法人の方針や文化による差が大きいため、事前の情報収集が不可欠です。

- 独立開業: 自身で仕事量やスケジュールを完全にコントロールできるため、理想のワークライフバランスを実現できる可能性があります。ただし、営業活動や事務所の運営など、すべてを自分で行う必要があり、軌道に乗るまではかえって多忙になるリスクもあります。

ワークライフバランスを重視して転職活動を行う際は、求人票の「残業少なめ」「年間休日120日以上」といった文言だけでなく、実際の働き方についてリアルな情報を得ることが極めて重要です。 面接で質問したり、転職エージェントを通じて内情を確認したりするなど、入社後のギャップをなくすための努力が求められます。年収やキャリアアップとのバランスを考えながら、自分にとって最も優先したいものは何かを明確にすることが、満足のいく転職の鍵となります。

【種類別】公認会計士の主な転職先とキャリアパス

公認会計士の資格と経験は、多様なフィールドへの扉を開きます。監査法人から一歩踏み出すと、そこにはさまざまなキャリアの選択肢が広がっています。ここでは、主な転職先を種類別に分類し、それぞれの業務内容、求められるスキル、そしてその後のキャリアパスについて詳しく解説します。

| 転職先の種類 | 主な業務内容 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|---|

| 監査法人 | 会計監査、内部統制監査、アドバイザリー業務 | 安定性、専門性の深化、体系的な研修制度 | 繁忙期の激務、キャリアの幅が限定的 |

| コンサルティングファーム | M&A支援、事業再生、戦略立案、業務改善 | 高年収、ダイナミックな経験、経営視点の獲得 | 激務、UP or OUTの文化、高度な論理的思考力 |

| 一般事業会社 | 経理、財務、経営企画、内部監査、IPO準備 | ワークライフバランス、当事者意識、事業への貢献 | 年収が下がる可能性、業務範囲が固定的 |

| 金融機関 | M&Aアドバイザリー、資金調達、投資評価 | 圧倒的な高年収、金融の最前線での経験 | 最も激務な環境、採用ハードルが非常に高い |

| ベンチャー・スタートアップ | CFO・財務責任者、資金調達、管理体制構築 | 経営への直接的な関与、ストックオプション | 業務範囲が広い、事業の不安定性、裁量と責任 |

| 会計事務所・税理士法人 | 税務申告、税務コンサルティング、記帳代行 | 税務の専門性獲得、独立開業への道 | 監査スキルが活きにくい、年収が下がる傾向 |

| 独立開業 | 監査、コンサルティング、税務など | 自由な働き方、収入の上限なし | 収入の不安定性、営業力や経営能力が必要 |

監査法人

監査法人からの転職を考える一方で、別の監査法人へ転職する「法人内転職」も一つの選択肢です。特に、大手と中小では環境が大きく異なります。

大手監査法人(BIG4)

PwC、デロイト、KPMG、EYの4法人を指す「BIG4」への転職は、主に他のBIG4や中小監査法人からのキャリアアップを目指すケースが多いです。BIG4の魅力は、大規模なグローバルクライアントを多数抱えている点にあります。 これにより、国際的な案件や複雑な会計処理に携わる機会が豊富にあり、専門性をより高いレベルで磨くことができます。また、監査手法や研修制度が体系化されており、質の高い知識やノウハウを効率的に習得できます。監査部門内でも、金融、製造、情報通信といったインダストリー別のチームや、IFRS、IT監査といった専門部署への異動を通じて、キャリアを深化させることが可能です。

中小監査法人

中小監査法人への転職は、ワークライフバランスの改善や、より幅広い業務経験を求める会計士に人気があります。 大手のように細分化された組織ではないため、一人ひとりの裁量が大きく、監査だけでなく、IPO支援やアドバイザリー業務など、多様な業務に若いうちから携われる可能性があります。クライアントとの距離も近く、経営者と直接対話する機会も多いため、大手とは違ったやりがいを感じられます。ただし、給与水準や福利厚生、研修制度などはBIG4に及ばない場合が多く、法人によってカラーが大きく異なるため、事前の情報収集が重要です。

コンサルティングファーム

公認会計士にとって、コンサルティングファームは非常に人気の高い転職先です。会計知識をベースに、より付加価値の高いサービスを提供し、企業の経営課題解決に直接貢献できる魅力があります。

FAS(ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス)

FASは、M&Aや事業再生、不正調査(フォレンジック)など、財務に関する専門的なアドバイザリーサービスを提供する部隊です。 公認会計士の転職先として最も親和性が高く、監査で培った財務諸表の読解力や分析能力を直接活かせます。主な業務は、M&Aにおける財務デューデリジェンス(DD)や企業価値評価(バリュエーション)です。ディール(案件)の成否を左右する重要な役割を担い、非常にダイナミックな経験を積むことができます。激務ですが、その分、年収水準は高く、M&Aのプロフェッショナルとしてのキャリアを築けます。

戦略系コンサルティングファーム

マッキンゼーやボスコン・コンサルティング・グループ(BCG)に代表される戦略系ファームは、企業の全社戦略や事業戦略の立案といった、経営の最上流に関わります。公認会計士の採用は他分野に比べて少ないですが、財務的視点から戦略の妥当性を評価したり、新規事業の収益モデルを構築したりする場面で、その専門性が活かされます。求められるのは、会計知識に加えて、極めて高いレベルの論理的思考力、仮説構築力、そしてコミュニケーション能力です。 採用のハードルは非常に高いですが、経営者としての視座を養える、やりがいの大きな仕事です。

総合系コンサルティングファーム

アクセンチュアやアビームコンサルティングなどの総合系ファームは、戦略立案から業務改善、ITシステムの導入・運用まで、幅広い領域のサービスを提供しています。公認会計士は、会計領域の業務プロセス改善(BPR)、ERP(統合基幹業務システム)の導入支援、内部統制・リスクマネジメント体制の構築支援といったプロジェクトで活躍します。監査経験を活かしつつ、ITや業務プロセスといった新しい知見を身につけ、キャリアの幅を広げたい会計士に適しています。

一般事業会社

「企業の内部から成長に貢献したい」「ワークライフバランスを整えたい」と考える会計士にとって、一般事業会社は魅力的な転職先です。第三者として関わる監査法人とは異なり、当事者としてビジネスに深くコミットできます。

経理・財務

事業会社の根幹を支える経理・財務部門は、公認会計士の最もオーソドックスな転職先です。月次・年次決算、税務申告、資金繰り管理、予算策定・管理などが主な業務です。監査法人での経験は、決算業務の高度化や開示体制の強化に直結します。特に、IFRS導入や連結決算体制の構築といった場面でリーダーシップを発揮することが期待されます。将来的には、経理部長や財務部長といった管理職への道が開かれています。

経営企画

経営企画部門は、社長や役員といった経営トップの直下で、中長期経営計画の策定、新規事業の企画・推進、M&Aの検討、競合分析など、会社の舵取りを担う部署です。財務諸表の数値を読み解き、事業の将来性を分析・評価する能力が求められるため、公認会計士のスキルセットと非常に相性が良いです。 会社全体の動きを俯瞰し、事業の成長に直接貢献できる、非常にやりがいのあるポジションです。

内部監査・内部統制

コーポレートガバナンス強化の流れを受け、内部監査・内部統制部門の重要性はますます高まっています。業務プロセスの有効性や効率性を評価・改善し、不正を防止する体制を構築するのが主な役割です。監査法人で内部統制監査(J-SOX)の経験を積んだ会計士にとっては、その知識をそのまま活かせる分野です。経営陣に対して独立した立場から提言を行う、重要な役割を担います。

IPO(株式公開)準備

成長著しいベンチャー・スタートアップ企業が、株式公開(IPO)を目指す際に、その準備を担うポジションです。証券会社や監査法人との折衝、上場申請書類の作成、社内管理体制の構築など、業務は多岐にわたります。0から1を生み出す苦労はありますが、会社が上場を果たすという貴重な成功体験を得られるのが最大の魅力です。 IPO後は、経理・財務部長やCFOとして、さらなる成長を牽引するキャリアが期待できます。

金融機関(金融専門職)

高い専門性と激務を乗り越えるタフさが求められますが、その分、圧倒的な高年収とエキサイティングな経験が得られるのが金融専門職です。

投資銀行(IBD)

投資銀行の投資銀行部門(IBD)は、企業のM&Aアドバイザリーや、株式・債券発行による資金調達(ファイナンス)を手掛けています。特にM&Aアドバイザリー業務は、FASと並び、公認会計士のスキルが活きる分野です。クライアント企業の成長戦略に深く関与し、社会に大きなインパクトを与えるディールを経験できます。ただし、労働環境は極めてハードであり、強い精神力と体力が不可欠です。

PEファンド・ベンチャーキャピタル(VC)

PEファンドは、企業の株式を買収し、経営に積極的に関与して企業価値を高めた上で、売却して利益を得ることを目的とします。VCは、主に創業期のスタートアップに投資し、その成長を支援します。どちらも投資先のデューデリジェンスやバリュエーション、投資後の経営支援(ハンズオン)が主な業務です。会計士は、投資判断の精度を高めたり、投資先の管理体制を強化したりする役割を担います。 投資家として、事業を育てるというユニークな経験ができます。

ベンチャー・スタートアップ企業

急成長を目指すベンチャーやスタートアップも、公認会計士にとって魅力的なキャリアの選択肢です。

CFO・CFO候補

最高財務責任者(CFO)は、経理・財務の責任者であるだけでなく、CEOの右腕として経営戦略全般に関与します。資金調達、資本政策、事業計画の策定、IPO準備、M&Aなど、その役割は極めて広範です。裁量が非常に大きく、自分の手で会社を成長させていくダイナミズムを味わえるのが最大の魅力です。 成功すればストックオプションによる莫大なリターンも期待できますが、事業の失敗リスクも常に伴います。経営者としてのスキルを磨きたい会計士にとって、最高の挑戦の場といえるでしょう。

会計事務所・税理士法人

監査法人から会計事務所や税理士法人へ転職するケースもあります。この場合、キャリアの軸足を「会計監査」から「税務」へ移すことになります。法人税や所得税、消費税などの税務申告業務を基本としながら、相続・事業承継コンサルティング、国際税務、組織再編税制といった、より専門的な分野に進むことも可能です。税務のプロフェッショナルとして独立開業を目指すためのステップとして選択されることも多いです。

独立開業

監査、コンサルティング、税務など、これまでの経験を活かして自身の事務所を設立する道です。働き方、仕事内容、収入など、すべてを自分で決められる究極のキャリアといえます。 成功すれば青天井の収入と自由な時間を手に入れられますが、そのためには専門能力に加えて、営業力、マーケティング力、経営能力といった総合的なスキルが不可欠です。軌道に乗るまでは収入が不安定になるリスクもあり、周到な準備と覚悟が求められます。

年代別に見る公認会計士の転職キャリア

公認会計士のキャリアパスは、年代によって求められるスキルや経験、そして選択肢の幅が変化します。自身の年齢とキャリアステージを客観的に把握し、最適な戦略を立てることが、転職成功の鍵となります。

20代のキャリアパスと選択肢

20代、特に監査法人で3~5年程度の実務経験を積んだ公認会計士は、転職市場において最も需要が高く、幅広い選択肢を持つゴールデンエイジといえます。 この時期は、専門性よりもポテンシャルが重視される「ポテンシャル採用」の枠が多いため、未経験の分野にもチャレンジしやすいのが最大の特徴です。

監査法人でのスタッフまたはシニアスタッフとしての経験を通じて、会計監査の一連のプロセスを理解し、財務諸表を読み解く基礎体力は十分に身についています。この土台の上に、どのような専門性を積み上げていくかを考える重要な時期です。

主な選択肢とキャリア戦略:

- 専門性を深める(コンサルティングファーム、FAS):

監査業務から一歩進んで、M&Aや事業再生といった専門分野に挑戦したい場合、20代での転職が最も有利です。FASやコンサルティングファームでは、若手人材を積極的に採用し、一からトレーニングする体制が整っています。ハードな環境で一気に成長し、高い専門性と年収を手に入れたいと考えるなら、最適な選択肢です。ここで数年間経験を積むことで、30代以降のキャリアの選択肢がさらに広がります。 - 事業会社で実務経験を積む(経理・財務、経営企画):

監査という第三者の立場から、事業の当事者へとキャリアチェンジしたい場合も、20代は絶好のタイミングです。大手企業の経理・財務部門でじっくりと実務を学ぶ、あるいは成長中のベンチャー企業で幅広い管理業務を経験するなど、多様な可能性があります。特に、将来的にCFOを目指すのであれば、若いうちから事業会社での経験を積むことは非常に有益です。 - 別の監査法人で経験の幅を広げる(BIG4間、中小へ):

現在の監査法人での経験に物足りなさを感じている場合、他の監査法人へ移ることも有効です。例えば、国内クライアント中心の法人から、グローバル案件の多いBIG4へ転職して英語力を活かす、あるいは、大手から中小監査法人へ移り、IPO支援など多様な業務にチャレンジするといった選択が考えられます。

20代で意識すべきこと:

この時期は、目先の年収や待遇だけでなく、30代、40代になったときに「どのような専門家になっていたいか」という長期的な視点でキャリアを考えることが重要です。 多少の困難があっても、新しいことに挑戦し、自身のスキルセットを広げる貪欲な姿勢が、将来の市場価値を大きく左右します。

30代のキャリアパスと選択肢

30代の公認会計士には、即戦力としての活躍が期待されます。 監査法人であればマネージャーとしてチームを率いた経験、あるいは特定の分野での専門性を確立していることが求められます。ポテンシャル採用が中心だった20代とは異なり、これまでのキャリアで何を成し遂げてきたか、という「実績」がシビアに評価されるステージです。

主な選択肢とキャリア戦略:

- マネジメントへの道(管理職転職):

監査法人でマネージャー経験を積んだ会計士は、事業会社の経理・財務部長、経営企画マネージャー、内部監査室長といった管理職ポジションの有力な候補者となります。メンバーをまとめ、プロジェクトを推進した経験は、事業会社でも高く評価されます。 プレイヤーとしてのスキルだけでなく、チームを率いて成果を出すマネジメント能力をアピールすることが重要です。 - 専門性を極める(スペシャリストとしての転職):

20代でFASやコンサルティングファームに転職し、M&Aや事業再生などの専門性を磨いてきた場合、30代ではより条件の良い同業他社へ移籍したり、PEファンドや投資銀行、事業会社のM&A担当といった、さらに専門性の高いポジションにステップアップしたりすることが可能です。「この分野なら誰にも負けない」という確固たる専門性が、高い市場価値に繋がります。 - CFO・幹部候補への挑戦(ベンチャー・スタートアップ):

経営に直接関与したいという志向が強い場合、ベンチャー企業やスタートアップのCFO・CFO候補としてジョインする選択肢が現実味を帯びてきます。財務戦略、資金調達、資本政策の立案・実行など、経営の中核を担う重要な役割です。これまでの経験を総動員し、会社の成長を牽引するダイナミックな経験ができます。 - 独立開業の準備・実行:

監査、税務、コンサルティングなど、自身の強みとする分野で独立開業する会計士も30代から増えてきます。特定の業界や業務に特化し、顧客基盤を築くことができれば、法人勤務時代を大きく上回る収入と自由な働き方を実現できます。独立を見据えている場合は、在職中から人脈形成や専門知識のブラッシュアップを意識的に行うことが成功の鍵です。

30代で意識すべきこと:

キャリアの方向性が固まり、専門性とマネジメント経験のどちらを軸にするか、あるいは両方を追求するのか、自身のキャリアの「核」を明確に定義する必要があります。 転職市場では、ジェネラリストよりも特定の分野で突出した強みを持つスペシャリストが評価される傾向が強まります。

40代以降のキャリアパスと選択肢

40代以降の公認会計士の転職は、これまでのキャリアの集大成となります。 求められるのは、豊富な経験と高い専門性に裏打ちされた、経営課題を解決に導くための「知見」と「実行力」です。求人の数は20代・30代に比べて減少しますが、CFO、監査役、パートナーといった、組織のトップマネジメントに関わる重要なポジションがターゲットとなります。

主な選択肢とキャリア戦略:

- 経営幹部への就任(CFO、監査役):

40代以降のキャリアの王道は、企業の経営幹部、特にCFO(最高財務責任者)や常勤監査役への就任です。 財務戦略を通じて企業価値向上に貢献したり、独立した立場から経営の健全性を監督したりと、極めて重要な役割を担います。豊富な実務経験はもちろん、経営者と対等に渡り合えるだけの高い視座とコミュニケーション能力、そして人格的な信頼性が求められます。 - プロフェッショナルファームでのパートナー:

監査法人やコンサルティングファーム、税理士法人などでキャリアを継続し、パートナー(共同経営者)を目指す道です。ファームの経営に責任を持つと同時に、クライアント開拓や人材育成など、幅広い役割を担います。組織の顔として、業界内外に強力なネットワークを築いていることが不可欠です。 - 独立し、顧問・コンサルタントとして活躍:

独立開業し、これまでの経験と人脈を活かして、複数の企業の顧問や社外役員を務めるという働き方もあります。特定の専門分野(例えば、事業承継や国際税務など)に特化したブティック型のコンサルティングファームを設立するケースも多いです。自身の裁量で働き方をコントロールしやすく、豊富な知見を多くの企業に提供できる、社会貢献度の高いキャリアといえます。

40代以降で意識すべきこと:

この年代の転職では、スキルや経験だけでなく、「人脈」と「人間性」が決定的な要素となります。 これまでいかに誠実に仕事に取り組み、周囲からの信頼を勝ち得てきたかが問われます。求人は非公開(リファラル採用やヘッドハンティング)のケースが多いため、日頃から業界内でのネットワークを構築し、良好な関係を維持しておくことが極めて重要です。自身のキャリアを棚卸しし、培ってきた強みを言語化して、的確にアピールする準備が不可欠となります。

転職で評価される公認会計士のスキルと経験

公認会計士の転職市場は売り手市場ですが、より良い条件で希望のキャリアを実現するためには、自身の市場価値を高めるスキルと経験を的確にアピールする必要があります。ここでは、転職活動において特に高く評価されるスキルと経験を5つの観点から解説します。

監査・会計の実務経験

監査・会計の実務経験は、公認会計士のキャリアの根幹をなす最も基本的なスキルです。 これなくして、他の専門性を積み上げることはできません。転職市場では、単に「監査経験があります」というだけでなく、その中身が問われます。

具体的には、以下のような経験が評価されます。

- 担当したクライアントの業種と規模: 例えば、大手製造業、金融機関、グローバルIT企業など、特定の業界に関する深い知見は大きな強みになります。また、上場企業の監査経験は、内部統制や開示に関する高いレベルの知識を持つ証明となります。

- 担当した業務範囲: 金商法監査、会社法監査といった法定監査だけでなく、IPO支援、IFRS導入支援、内部統制(J-SOX)構築支援など、アドバイザリー業務の経験は高く評価されます。

- 監査チームでの役割: 現場の主査(インチャージ)として、監査計画の立案から、メンバーの進捗管理、クライアントとの折衝、監査調書のレビューまでを完遂した経験は、プロジェクトマネジメント能力の証明となり、特に事業会社やコンサルティングファームへの転職で有利に働きます。

これらの経験を職務経歴書に記載する際は、「どのような課題に対し、自分がどのように貢献し、どのような成果を出したのか」を具体的なエピソードと共に記述することが重要です。

特定分野における専門知識

監査・会計というベーススキルに加えて、特定の分野における「+α」の専門知識を持つことは、他の候補者との差別化を図り、市場価値を飛躍的に高める上で極めて重要です。

高く評価される専門知識の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- M&A関連スキル: 財務デューデリジェンス(DD)、企業価値評価(バリュエーション)、PMI(M&A後の統合プロセス)などの知識と経験。FASや投資銀行、事業会社のM&A部門で必須のスキルです。

- IPO(株式公開)支援: 上場準備のプロセス全体に関する知識、資本政策、上場申請書類の作成経験など。成長中のベンチャー・スタートアップから強く求められます。

- 国際会計・税務: 国際財務報告基準(IFRS)や米国会計基準(US-GAAP)に関する深い知識、移転価格税制やタックスヘイブン対策税制などの国際税務の知識。グローバル企業や外資系企業への転職で大きな武器となります。

- IT・データ分析スキル: ERPシステムの導入・運用経験、会計システムの知識、データ分析ツール(SQL、Python、BIツールなど)を用いた監査(CAAT)や経営分析の経験。DXが推進される現代において、ますます重要性が高まっています。

- 金融商品会計: デリバティブや証券化商品など、複雑な金融商品の会計処理や時価算定に関する知識。金融機関や資産運用会社で高く評価されます。

これらの専門性は、監査法人内の専門部署での経験や、外部の研修、独学によって身につけることができます。自身のキャリアプランに合わせて、戦略的に専門分野を選択し、知識を深めていく姿勢が求められます。

マネジメント経験

特に30代以降の転職において、マネジメント経験の有無は年収やポジションを大きく左右する重要な要素です。 監査法人におけるインチャージやマネージャーとしての経験は、事業会社やコンサルティングファームでも高く評価されるポータブルスキルです。

マネジメント経験としてアピールできる要素は以下の通りです。

- チームマネジメント: 監査チームのメンバーのアサイン、タスクの割り振り、進捗管理、育成・指導を行った経験。

- プロジェクトマネジメント: 監査計画の策定、予算・工数管理、クライアントや他部署との調整、最終的な報告まで、プロジェクト全体をリードした経験。

- クライアントリレーションシップマネジメント: クライアントの経営層と良好な関係を築き、課題をヒアリングし、適切な提案を行った経験。

面接では、「何人のチームをマネジメントしましたか」という事実だけでなく、「チーム内で発生した困難な課題に対して、どのようにアプローチし、解決に導きましたか」といった具体的なエピソードを語れるように準備しておくことが重要です。 自身のリーダーシップスタイルや、メンバーのモチベーションをどのように引き出したかなどを具体的に説明できると、説得力が増します。

コミュニケーション能力

公認会計士の仕事は、数字と向き合うだけではありません。むしろ、多様なステークホルダーと円滑に意思疎通を図るコミュニケーション能力こそが、プロフェッショナルとしての価値を決めるといっても過言ではありません。

転職市場で評価されるコミュニケーション能力とは、具体的に以下の能力を指します。

- 説明・報告能力: 複雑な会計基準や監査結果を、専門家ではない経営者や他部署の担当者にも分かりやすく、論理的に説明する能力。

- 交渉・調整能力: 監査の現場でクライアントと見解が対立した際に、会計基準や法令に基づきながらも、相手の立場を理解し、建設的な落としどころを見つける能力。

- ヒアリング能力: クライアントが抱える潜在的な課題やニーズを、対話の中から引き出す能力。これは特にコンサルティング業務で重要になります。

これらの能力は、監査法人でのクライアントの経営者とのディスカッションや、チーム内でのレビューといった日常業務の中で磨かれます。面接では、これらの能力を発揮した具体的な場面を例に挙げて説明することで、高い評価に繋がります。

語学力(特に英語)

経済のグローバル化に伴い、語学力、特にビジネスレベルの英語力は、公認会計士のキャリアの選択肢を大きく広げる強力な武器となります。

英語力が活かせる、あるいは必須となる転職先は数多くあります。

- 外資系企業: 経理・財務部門では、本国へのレポーティングが日常的に発生するため、読み書き(メール、レポート作成)と会話(電話会議)の両方のスキルが求められます。

- 日系グローバル企業: 海外子会社の管理、クロスボーダーM&A、IFRSでの連結決算など、海外と関わる部署では英語力が必須です。

- BIG4監査法人・コンサルティングファーム: グローバル案件が多く、海外オフィスのメンバーと協働する機会が頻繁にあります。

TOEICのスコアも一つの指標にはなりますが、転職市場で本当に評価されるのは、「英語を使って実務を遂行した経験」です。例えば、「英文契約書のレビューを担当した」「海外子会社の監査チームと英語でミーティングを主導した」といった具体的な経験は、単なるスコアよりもはるかに強いアピールポイントになります。英語力に自信がある場合は、職務経歴書に具体的なエピソードを盛り込み、積極的にアピールしましょう。

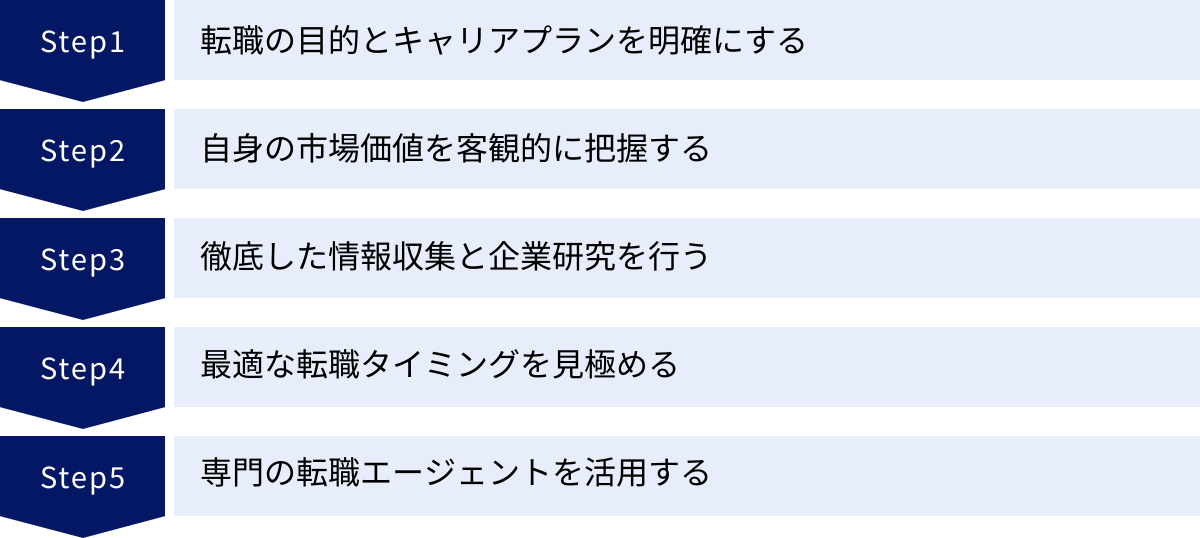

公認会計士の転職を成功に導く5つの秘訣

公認会計士の転職は、その専門性の高さから多くの選択肢がありますが、それゆえに戦略なく進めるとミスマッチに繋がるリスクも伴います。ここでは、転職を成功に導き、理想のキャリアを実現するための5つの重要な秘訣を解説します。

① 転職の目的とキャリアプランを明確にする

転職活動を始める前に、まず「なぜ転職したいのか(Why)」という目的を徹底的に深掘りすることが、成功への第一歩です。 「年収を上げたい」「ワークライフバランスを改善したい」「専門性を高めたい」といった動機を、さらに具体的に掘り下げてみましょう。

例えば、「年収を上げたい」のであれば、「何のために、いつまでに、いくら稼ぎたいのか」「そのためなら、どのようなリスクや負荷を受け入れられるのか」まで考える必要があります。「ワークライフバランス」であれば、「具体的にどのような働き方を理想とするのか」「仕事のやりがいとプライベートの時間、どちらを優先するのか」を自問自答します。

次に、「将来どのようなプロフェッショナルになりたいのか(Where)」という長期的なキャリアプランを描くことが重要です。 5年後、10年後、そして最終的にどのような立場で、どのような仕事をしていたいのか。CFOを目指すのか、M&Aの専門家になるのか、独立開業するのか。このゴールから逆算することで、今回の転職で得るべき経験やスキルが明確になります。

この「目的(Why)」と「キャリアプラン(Where)」が明確になって初めて、どのような転職先が最適なのか(What)という具体的な選択肢が見えてきます。 この軸がぶれていると、目先の条件が良いだけの求人に飛びついてしまい、入社後に「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。時間をかけて自己分析を行い、自身の価値観と向き合うことが、後悔しない転職の絶対条件です。

② 自身の市場価値を客観的に把握する

転職活動は、いわば自分という商品を労働市場に売り込むマーケティング活動です。商品を売るためには、まずその商品の価値(市場価値)を正確に把握しなければなりません。

自身の市場価値を客観的に把握するためには、まず「スキルの棚卸し」を行います。 これまでのキャリアで培ってきた経験、知識、スキルをすべて書き出してみましょう。

- 経験: どのような業種・規模のクライアントを担当したか。監査、IPO支援、DDなど、どのようなプロジェクトに関わったか。インチャージやマネージャーとしての経験はどうか。

- 知識: 会計基準(日本基準、IFRS、US-GAAP)、税法、会社法などの専門知識のレベルはどうか。M&Aや金融商品など特定分野の知識はどうか。

- スキル: 語学力(TOEICスコアと実務経験)、ITスキル(Excel、PPT、会計ソフト、BIツールなど)、コミュニケーション能力、マネジメント能力。

書き出したスキルセットを元に、希望する転職先の業界や職種で、自分のどの経験・スキルが強みとして通用するのか、逆に何が不足しているのかを冷静に分析します。 自分一人で判断するのが難しい場合は、後述する転職エージェントのキャリアアドバイザーに相談し、客観的な評価をもらうのが非常に有効です。彼らは多くの会計士の転職を支援しているため、現在の市場動向に基づいたリアルな市場価値を教えてくれます。このプロセスを通じて、自信を持ってアピールできるポイントと、今後伸ばしていくべき課題が明確になります。

③ 徹底した情報収集と企業研究を行う

希望する転職先の候補がいくつか見えてきたら、次に行うべきは徹底的な情報収集と企業研究です。求人票に書かれている情報だけを鵜呑みにするのは非常に危険です。 給与や待遇といった表面的な情報だけでなく、その企業の「リアル」な姿を多角的にリサーチすることが、入社後のミスマッチを防ぎます。

情報収集のポイント:

- 公式情報: 企業の公式サイト、IR情報(有価証券報告書、決算説明資料など)、中期経営計画などを読み込み、事業内容、業績、今後の戦略を深く理解します。特にIR情報は、企業の現状と課題を客観的な数値で把握できる宝の山です。

- 社員の口コミサイト: 実際にその企業で働いている、あるいは働いていた社員の生の声が投稿されているサイトは、社風、働きがい、残業時間、人間関係といった内部の情報を得る上で参考になります。ただし、ネガティブな意見に偏りがちな傾向もあるため、複数の情報を比較検討し、あくまで参考情報として捉えることが重要です。

- ニュース検索: 過去のプレスリリースやニュース記事を検索し、企業の沿革や最近の動向、業界内での評判などを確認します。

- 転職エージェントからの情報: 専門のエージェントは、特定の企業と長年にわたる取引があるため、部署ごとの雰囲気や、過去に転職した人の活躍状況、面接で重視されるポイントなど、公には出てこない貴重な情報を持っている場合があります。

これらの情報をもとに、「その企業で働くことで、自分のキャリアプランが実現できるか」「企業の文化や価値観は、自分の働き方と合っているか」を慎重に見極めます。 この地道なリサーチが、転職の成功確率を大きく高めます。

④ 最適な転職タイミングを見極める

転職活動を始めるタイミングも、成功を左右する重要な要素です。一般的に、公認会計士の転職活動には2~3ヶ月、長い場合は半年以上かかることもあります。自身の状況と市場の動向を考慮し、計画的に進めることが大切です。

タイミングを見極める上での考慮事項:

- 繁忙期を避ける: 監査法人の繁忙期(4月~5月)は、心身ともに余裕がなく、十分な情報収集や面接対策ができない可能性があります。可能であれば、比較的業務が落ち着く時期(6月~11月頃)に活動を開始するのがおすすめです。

- 求人が増える時期を狙う: 一般的に、企業の採用活動は期初(4月)や下期開始(10月)に向けて活発化する傾向があります。多くの企業が採用計画を立て、求人を出し始める少し前(2~3月、8~9月頃)から準備を始めると、多くの選択肢の中から比較検討できます。

- 自身のキャリアステージを考慮する: 例えば、インチャージを経験してから、マネージャーに昇進してから、といったように、キャリア上のマイルストーンを達成してから転職活動を行うと、職務経歴書に書ける実績が増え、より良い条件での転職が期待できます。 焦って中途半端な状態で動くよりも、もう1年現職で経験を積むことがプラスに働く場合もあります。

最適なタイミングは人それぞれです。自身のキャリアプランと照らし合わせ、転職エージェントなど専門家の意見も参考にしながら、戦略的に活動時期を決定しましょう。

⑤ 専門の転職エージェントを活用する

公認会計士の転職において、専門の転職エージェントの活用は、もはや必須といえるほど有効な手段です。 彼らをうまくパートナーにすることで、転職活動を効率的かつ有利に進めることができます。

転職エージェント活用の主なメリット:

- 非公開求人の紹介: 市場に出回っていない、好条件の非公開求人(秘匿求人)を紹介してもらえる可能性があります。特に管理職や専門職の求人は、非公開で進められるケースが多いです。

- 客観的なキャリア相談: 多くの会計士の転職事例を知るプロの視点から、自身のキャリアプランや市場価値について客観的なアドバイスをもらえます。

- 書類添削・面接対策: 公認会計士の転職市場を熟知した上で、通過率を高めるための職務経歴書の書き方や、企業ごとの面接の傾向と対策を具体的に指導してくれます。

- 企業との条件交渉: 自分では言い出しにくい給与や待遇、入社時期などの条件交渉を代行してくれます。

重要なのは、複数のエージェントに登録し、実際に面談した上で、自分と相性が良く、信頼できるキャリアアドバイザーを見つけることです。 アドバイザーの質によって、得られる情報の量や質は大きく変わります。自分のキャリアを真剣に考え、的確なアドバイスをくれるパートナーと共に、戦略的に転職活動を進めていきましょう。

公認会計士におすすめの転職エージェント5選

公認会計士の転職を成功させるためには、専門知識と豊富な実績を持つ転職エージェントをパートナーにすることが極めて重要です。ここでは、公認会計士のキャリア支援に定評のある代表的な転職エージェント5社を、それぞれの特徴と共に紹介します。

| エージェント名 | 主な特徴 | 公式サイトからの情報 |

|---|---|---|

| マイナビ会計士 | 大手マイナビグループのネットワーク力、会計士専門チームによる手厚いサポート | 独占求人・非公開求人が豊富。20代~30代のサポートに強み。キャリア相談の満足度が高い。(参照:マイナビ会計士公式サイト) |

| MS-Japan | 管理部門・士業特化で30年以上の実績、圧倒的な求人数と情報量 | 経理財務・人事総務・法務・会計事務所・法律事務所などの管理部門・士業に特化。業界最大級の求人数。(参照:MS-Japan公式サイト) |

| Hupro | 士業・管理部門に特化、テクノロジーを活用した効率的な転職活動 | AIによる求人マッチング、オンライン面談機能。ベンチャー・スタートアップの求人も多数。(参照:Hupro公式サイト) |

| REXアドバイザーズ | 公認会計士・税理士等に特化した老舗エージェント、コンサルタントの専門性が高い | 1993年創業。会計・金融分野のプロによるコンサルティング。顧客満足度が高い。(参照:REXアドバイザーズ公式サイト) |

| JAC Recruitment | ハイクラス・ミドルクラス向け、外資系・グローバル企業に強い | 管理職・専門職・技術職の紹介に特化。コンサルタントが企業と求職者の両方を担当する「両面型」で、情報の質が高い。(参照:JAC Recruitment公式サイト) |

① マイナビ会計士

「マイナビ会計士」は、人材業界大手のマイナビグループが運営する、公認会計士・会計士試験合格者専門の転職エージェントです。 大手ならではの強力なネットワークを活かし、BIG4監査法人から事業会社、コンサルティングファームまで、幅広い業界の求人を保有しています。

最大の特徴は、公認会計士専門のキャリアアドバイザーによる手厚いサポート体制です。 業界動向や各社の内情に精通したアドバイザーが、求職者一人ひとりのキャリアプランに寄り添い、丁寧なカウンセリングを通じて最適な求人を提案してくれます。特に、初めての転職で不安を感じている20代から、キャリアの方向性を模索する30代の会計士にとって、心強いパートナーとなるでしょう。

また、「マイナビ会計士」でしか応募できない独占求人や非公開求人が多いのも魅力です。書類添削や面接対策といった選考サポートも充実しており、転職活動のあらゆるプロセスで質の高い支援を受けられます。まずは情報収集から始めたいという方や、じっくり相談しながら転職活動を進めたい方におすすめのエージェントです。

(参照:マイナビ会計士公式サイト)

② MS-Japan

「MS-Japan」は、30年以上にわたり管理部門と士業(公認会計士、税理士、弁護士など)の分野に特化してきた、業界のパイオニア的存在です。 長年の実績に裏打ちされた企業との太いパイプを持ち、業界最大級の求人数を誇ります。

その強みは、圧倒的な情報量とマッチング精度です。 経理・財務、人事、法務、経営企画といった事業会社の管理部門から、監査法人、会計事務所、コンサルティングファームまで、あらゆる求人を網羅しています。特に、上場企業や優良中堅企業の管理職ポジションの求人が豊富で、キャリアアップを目指す30代・40代の会計士にとって見逃せない選択肢が多く見つかります。

また、全国に拠点を持ち、地方の求人にも強いのが特徴です。Uターン・Iターン転職を考えている会計士にとっても頼りになる存在です。長年の経験で蓄積されたノウハウに基づき、求職者のスキルと企業のニーズを的確に結びつける、精度の高いマッチングに定評があります。

(参照:MS-Japan公式サイト)

③ Hupro

「Hupro(ヒュープロ)」は、会計士・税理士などの士業と、企業の管理部門に特化した比較的新しい転職プラットフォームです。 テクノロジーを積極的に活用し、効率的でスムーズな転職活動を支援しているのが大きな特徴です。

AIによる求人マッチングシステムを導入しており、登録したプロフィールや希望条件に基づいて、精度の高い求人レコメンドを受けられます。 また、オンラインでのキャリア面談や、企業とのカジュアル面談の設定など、スピーディーに転職活動を進めたい現代のニーズに合ったサービスを展開しています。

特に、成長中のベンチャー企業やスタートアップのCFO・管理部長候補といった、エキサイティングな求人を多数扱っている点が魅力です。従来の枠にとらわれず、新しい環境でチャレンジしたいと考える若手・中堅の会計士や、テクノロジーを活用して効率的に情報収集したい方にとって、非常に使いやすいサービスといえるでしょう。

(参照:Hupro公式サイト)

④ REXアドバイザーズ

「REXアドバイザーズ」は、1993年の創業以来、公認会計士、税理士、弁護士といったプロフェッショナルのキャリア支援に特化してきた老舗のエージェントです。 長年の歴史の中で築き上げた信頼と実績が、その最大の強みです。

特筆すべきは、コンサルタントの専門性の高さです。 REXアドバイザーズのコンサルタントは、自身も会計業界や金融業界出身者であることが多く、求職者のスキルやキャリアの悩みを深く理解した上で、的確なアドバイスを提供してくれます。単なる求人紹介に留まらず、長期的なキャリア形成を見据えたコンサルティングには定評があり、顧客満足度が非常に高いことでも知られています。

BIG4監査法人や大手コンサルティングファーム、金融機関といったハイクラスの求人に加え、事業会社のCFOや経営幹部候補といったエグゼクティブ向けの非公開求人も多数保有しています。自身の専門性を活かして、さらなる高みを目指したい経験豊富な会計士にとって、頼りになるパートナーです。

(参照:REXアドバイザーズ公式サイト)

⑤ JAC Recruitment

「JAC Recruitment(JACリクルートメント)」は、管理職・専門職・技術職といったハイクラス・ミドルクラスの転職支援に特化した、世界的な人材紹介会社です。 特に、外資系企業や日系グローバル企業の求人に圧倒的な強みを持っています。

最大の特徴は、「両面型」と呼ばれるコンサルティングスタイルです。 一人のコンサルタントが、求人企業と求職者の両方を担当するため、企業の事業内容や組織文化、求める人物像などを深く理解した上で、求職者に紹介します。これにより、情報のミスマッチが少なく、質の高いマッチングが実現します。

公認会計士の転職においては、グローバル企業の経理・財務マネージャーや、外資系コンサルティングファーム、投資銀行といった、語学力を活かせるポジションの求人が豊富です。自身の英語力や国際経験を武器に、グローバルな環境でキャリアを築きたいと考えている会計士にとって、最適なエージェントの一つといえるでしょう。

(参照:JAC Recruitment公式サイト)

まとめ

公認会計士のキャリアパスは、監査法人という出発点から、コンサルティングファーム、事業会社、金融機関、スタートアップ、そして独立開業と、実に多岐にわたります。この多様性こそが公認会計士という資格の最大の魅力であり、自身の価値観やライフプランに合わせてキャリアを主体的に設計できる、大きな可能性を秘めています。

転職を成功させるためには、まず「なぜ転職するのか」「将来どうなりたいのか」という自己分析を徹底的に行い、自身のキャリアの軸を定めることが不可欠です。その上で、客観的な視点で自身の市場価値を把握し、徹底した情報収集を通じて、キャリアプランを実現できる最適なフィールドを見つけ出す必要があります。

本記事で紹介したように、転職先にはそれぞれ異なる魅力とやりがい、そして求められるスキルセットがあります。

- 安定と専門性の深化を求めるなら監査法人

- 高年収とダイナミックな経験を求めるならコンサルティングファームや金融機関

- ワークライフバランスと事業への貢献を両立させたいなら事業会社

- 経営の中核を担い、会社を成長させたいならベンチャー・スタートアップ

どの道を選ぶにせよ、監査法人で培った会計・監査の知識と経験は、あなたのキャリアを支える揺るぎない土台となります。

そして、この複雑で重要な意思決定のプロセスにおいて、公認会計士専門の転職エージェントは、非常に心強いパートナーとなります。 非公開求人の紹介から、客観的なキャリアアドバイス、そして専門的な選考対策まで、彼らのサポートを最大限に活用することが、転職成功への近道です。

変化の激しい時代において、会計のプロフェッショナルである公認会計士の重要性はますます高まっています。この記事が、あなたが自身の可能性を信じ、次なるキャリアへと力強く踏み出すための一助となれば幸いです。