企業の成長を根幹から支える「人事」という仕事。社員の採用から育成、評価、制度設計まで、その業務は多岐にわたり、経営戦略と密接に結びつく非常に重要なポジションです。そのため、多くのビジネスパーソンにとって魅力的なキャリアの選択肢の一つとなっています。

しかし、その専門性の高さから「人事への転職は経験者でないと難しいのではないか?」という不安を抱く方も少なくありません。特に、これまで人事とは異なる職種でキャリアを積んできた未経験者にとっては、そのハードルは高く感じられるかもしれません。

果たして、未経験から人事への転職は本当に可能なのでしょうか。

結論から言えば、未経験から人事への転職は十分に可能です。ただし、そのためには人事の仕事内容を深く理解し、求められるスキルや経験を正しく把握した上で、戦略的に転職活動を進める必要があります。

この記事では、未経験から人事への転職を目指す方に向けて、転職が難しいと言われる理由から、具体的な仕事内容、求められるスキル、成功させるための方法、そして効果的な志望動機の書き方まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、人事という仕事への理解が深まり、転職成功に向けた具体的なアクションプランを描けるようになるでしょう。

目次

未経験から人事への転職は可能?難しいと言われる理由

まず、多くの人が抱く「未経験から人事への転職は難しいのではないか」という疑問について、その真相を解き明かしていきます。結論として、転職は可能ですが、なぜ「難しい」というイメージが先行しているのか、その背景にある理由を理解することが、対策を立てる上での第一歩となります。

未経験でも人事への転職は十分可能

改めて強調しますが、未経験から人事職へのキャリアチェンジは決して不可能ではありません。実際に、営業職や販売職、事務職など、様々なバックグラウンドを持つ人々が未経験から人事へと転職し、活躍しています。

企業が未経験者を採用する背景には、いくつかの理由があります。一つは、ポテンシャル採用です。特に若手層に対しては、現時点での専門知識よりも、今後の成長可能性や人柄、基本的なビジネススキルを重視する傾向があります。また、中小企業やベンチャー企業では、人事部門がまだ確立されておらず、一緒に組織を創り上げていく意欲のある人材を求めるケースも少なくありません。

さらに、異業種での経験が人事の仕事に活きる場面は数多く存在します。例えば、営業職で培ったコミュニケーション能力や目標達成意欲は採用業務に、マネジメント経験は人材育成や評価制度の運用に直接的に役立ちます。企業側も、既存の人事メンバーにはない新しい視点やスキルを持った人材を迎え入れることで、組織の活性化を期待しているのです。

したがって、「未経験だから」と諦める必要は全くありません。重要なのは、なぜ人事が難しいと言われるのかを理解し、その上で自身の経験やスキルをいかに人事の仕事と結びつけてアピールできるかです。

未経験からの転職が難しいと言われる3つの理由

未経験からの転職が「難しい」と言われる背景には、主に3つの理由が存在します。これらの理由を正しく理解することで、効果的な対策を講じることが可能になります。

① 専門性が高い業務だから

人事の仕事が難しいとされる最大の理由は、その業務に求められる専門性の高さにあります。人事の業務は、感覚や経験だけで遂行できるものではなく、法律や制度に関する正確な知識が不可欠です。

具体的には、以下のような専門知識が求められます。

- 労働法関連の知識: 労働基準法、労働契約法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法など、従業員を雇用する上で遵守すべき法律は多岐にわたります。これらの法律を正しく理解していなければ、労務トラブルに発展しかねません。

- 社会保険・税金の知識: 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険といった社会保険の手続きや、給与計算に関わる所得税・住民税の知識も必須です。手続きの漏れや計算ミスは、従業員の不利益に直結します。

- 採用・評価・育成の知識: 最新の採用トレンド、効果的な面接手法、公正な評価制度の設計、人材育成の理論など、組織と人のパフォーマンスを最大化するための専門的なノウハウが求められます。

これらの専門知識は、一朝一夕で身につくものではありません。そのため、企業は即戦力として、すでにこれらの知識と実務経験を兼ね備えた経験者を採用したいと考える傾向が強いのです。未経験者は、この知識の壁を乗り越えるために、自ら学習する意欲と行動を示し、ポテンシャルをアピールすることが不可欠です。

② 経営に近いポジションだから

人事は、単なる事務作業を行う部署ではありません。「ヒト」という経営資源を最適化することで、企業の経営目標達成に貢献する、極めて戦略的なポジションです。

例えば、以下のような業務は経営判断と直結します。

- 人員計画の策定: 事業計画に基づいて、どの部署に、どのようなスキルを持つ人材を、何人配置するのかを計画します。これは、人件費という大きなコスト管理にも関わる重要な意思決定です。

- 人事制度の設計: 会社のビジョンや経営戦略を実現するために、どのような行動をとる社員を評価し、報いるのかを制度として設計します。等級制度や報酬制度は、社員のモチベーションや行動を方向づける強力なツールです。

- 組織開発: M&Aに伴う人事制度の統合や、企業の変革期における組織文化の醸成など、会社の未来を左右するプロジェクトの中核を担うこともあります。

このように、人事の仕事は経営層と密接に連携し、会社の根幹に関わる重要な決定を下す場面が多々あります。そのため、経営者は自社の事業や組織を深く理解し、信頼できる人物に人事の重要な役割を任せたいと考えます。この点においても、すでに社内の事情や経営方針を理解している、あるいは同業他社で同様の経験を積んできた経験者が有利になりやすいのです。

未経験からこのポジションを目指すには、前職の経験を通じて培ったビジネス理解や経営的な視点をアピールし、単なる作業者ではなく、経営課題を自分事として捉えられる人材であることを示す必要があります。

③ 経験者採用が多く求人数が少ないから

多くの企業において、人事部門は営業部門や開発部門に比べて少数精鋭で構成されています。特に中小企業では、人事担当者が1人か2人というケースも珍しくありません。

このような組織構造のため、人事部門の求人は、欠員補充や増員が主な目的となります。特に欠員補充の場合、退職者が出た穴を早急に埋める必要があるため、教育に時間をかける余裕がなく、入社後すぐに業務を遂行できる即戦力が求められることがほとんどです。

その結果、求人市場には「人事経験3年以上」といった応募条件を掲げる経験者向けの求人が多くなり、未経験者が応募できる求人は相対的に少なくなります。人気職種であることも相まって、数少ない未経験者歓迎の求人には応募が殺到し、競争率が高くなるという構図が生まれます。

この「求人の少なさ」という現実を乗り越えるためには、情報収集のアンテナを高く張り、未経験者歓迎の求人を見逃さないようにすること、そして、後述するような戦略的なアプローチで、他の候補者との差別化を図ることが極めて重要になります。

これらの理由から、未経験からの人事転職は「難しい」と言われます。しかし、それは「不可能」という意味ではありません。これらの障壁を正しく認識し、一つひとつ乗り越えるための準備と戦略を練ることが、成功への鍵となるのです。

人事の仕事内容とは?5つの主要業務

「人事」と一言で言っても、その業務内容は非常に幅広く、多岐にわたります。企業の規模やフェーズによって担当範囲は異なりますが、一般的には「採用」「教育」「評価・配置」「労務」「制度企画」の5つの領域に大別されます。未経験から転職を目指す上で、これらの具体的な仕事内容を理解しておくことは、ミスマッチを防ぎ、志望動機を深めるために不可欠です。

① 採用活動

採用活動は、人事の仕事の中でも特にイメージしやすい業務かもしれません。企業の持続的な成長に必要な「ヒト」という経営資源を獲得するための、すべての活動を指します。

- 採用計画の立案: まず、経営計画や事業計画に基づき、「いつまでに、どの部署に、どのような人材が、何名必要なのか」という採用計画を策定します。現場の部門長と連携し、求める人物像(ペルソナ)や必須スキル、歓迎スキルなどを具体的に定義する「要件定義」は、採用の成否を分ける重要なプロセスです。

- 母集団形成: 次に、定義した要件に合致する候補者を集める「母集団形成」を行います。求人サイトへの広告掲載、人材紹介エージェントとの連携、大学への訪問といった従来の手法に加え、近年では企業から候補者へ直接アプローチする「ダイレクトリクルーティング」や、社員の紹介による「リファラル採用」、SNSを活用した採用広報など、手法は多様化しています。どの手法を使い、どのように自社の魅力を発信していくか、戦略的な視点が求められます。

- 選考プロセスの実施: 集まった候補者の中から、自社にマッチする人材を見極めるのが選考プロセスです。書類選考から始まり、複数回の面接、適性検査などを通じて、候補者のスキルや経験、価値観を多角的に評価します。面接官のトレーニングや、面接評価基準の統一、候補者との丁寧なコミュニケーションによる動機付け(アトラクト)も人事の重要な役割です。

- 内定から入社までのフォロー: 内定を出した後も、人事の仕事は終わりません。内定者が入社を決意し、不安なく入社日を迎えられるよう、内定者懇親会の企画や、定期的なコミュニケーション、入社手続きの案内など、手厚いフォローを行います。優秀な人材ほど複数の企業から内定を得ているため、この段階でのきめ細やかな対応が、入社承諾の決め手となることも少なくありません。

採用活動は、会社の未来を創る人材との最初の接点となる、非常にダイナミックでやりがいのある仕事です。

② 教育・研修

採用した人材や既存の社員が、その能力を最大限に発揮し、継続的に成長していけるよう支援するのも人事の重要な役割です。

- 研修の企画・運営: 企業の課題や目的に応じて、様々な研修を企画し、実行します。例えば、新入社員向けのビジネスマナー研修やOJT(On-the-Job Training)の制度設計、若手・中堅社員向けのリーダーシップ研修、管理職向けのマネジメント研修、全社員対象のコンプライアンス研修などがあります。研修内容の策定、外部講師の選定・交渉、当日の運営、受講後のアンケート実施や効果測定まで、一連のプロセスを担当します。

- キャリア開発支援: 社員一人ひとりが自律的にキャリアを築いていけるよう、サポートする仕組みを整えます。定期的なキャリア面談の実施、社内公募制度やFA(フリーエージェント)制度の運用、資格取得支援制度や自己啓発支援プログラムの提供などがこれにあたります。社員の「やりたいこと」と会社の方向性をすり合わせ、成長を後押しすることで、エンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)の向上を目指します。

- 組織開発: 個人の成長だけでなく、チームや組織全体のパフォーマンスを高めるための働きかけも行います。サーベイ(従業員満足度調査など)を実施して組織の課題を可視化し、その結果をもとにしたワークショップの開催や、コミュニケーション活性化のための施策などを通じて、より良い組織風土の醸成を目指します。「個」と「組織」の両面から成長を促すことが、教育・研修担当者のミッションです。

③ 人事評価・配置

社員のパフォーマンスを公正に評価し、その結果を処遇(給与や昇進)に反映させるとともに、個々の能力やキャリア志向を考慮して最適な部署へ配置する、極めて重要な機能です。

- 人事評価制度の運用: 多くの企業では、年に1〜2回、人事評価が行われます。人事は、この評価制度が円滑に、かつ公正に運用されるよう全体を管理します。評価期間の開始前に目標設定シートの提出を促し、期中には中間面談を推奨、期末には評価結果の回収と集計、分析を行います。評価者(管理職)によって評価基準にばらつきが出ないよう、評価者研修を実施するのも大切な役割です。

- 評価結果の活用: 集計された評価結果は、昇給・賞与の査定や、昇進・昇格の判断材料として活用されます。また、評価フィードバック面談を通じて、社員自身の強みや課題を認識させ、次の成長へとつなげることも重要な目的です。評価は、単なる「査定」ではなく、「育成」のための重要なツールであるという認識が求められます。

- 人員配置(異動)の検討: 評価結果やキャリア面談で把握した個人の能力、適性、キャリアプランと、各部署の人員ニーズを突き合わせ、最適な人員配置を検討します。「適材適所」を実現することは、本人のモチベーション向上と組織の生産性向上の両方にとって不可欠です。時には、本人の希望とは異なる異動を打診しなければならない場面もあり、丁寧な説明と納得感の醸成が求められます。

人事評価や配置は、社員のキャリアや生活に直接的な影響を与えるため、高い倫理観と公平性が求められる業務です。

④ 労務管理

労務管理は、社員が安心して働ける環境を、法律や社内規程に基づいて整備・維持する仕事です。正確性と網羅性が求められる、人事の土台ともいえる業務です。

- 勤怠管理・給与計算: 社員の労働時間を正確に把握し、残業時間や休暇取得状況を管理します。そして、勤怠データに基づいて、毎月の給与や賞与を計算し、決められた期日に正確に支払う手続きを行います。法律で定められた割増賃金の計算など、専門的な知識が必要です。

- 社会保険・福利厚生の手続き: 社員の入退社に伴う健康保険、厚生年金、雇用保険などの資格取得・喪失手続きや、毎年の労働保険の年度更新、算定基礎届の提出など、行政機関への手続きを正確に行います。また、住宅手当や慶弔見舞金といった、会社独自の福利厚生制度の運用も担当します。

- 安全衛生管理: 社員が心身ともに健康で、安全に働ける職場環境を維持するための業務です。労働安全衛生法に基づき、衛生委員会を運営したり、定期健康診断やストレスチェックを実施したりします。長時間労働の是正や、ハラスメント防止のための啓発活動、メンタルヘルス不調者への対応なども、近年の重要なテーマとなっています。

- 就業規則の管理: 会社のルールブックである就業規則や、その他関連規程の作成・改定・管理を行います。法改正があった場合には、それに合わせて迅速に内容を見直す必要があります。

労務管理は、一つひとつの業務が法律に直結しており、ミスが許されない領域です。地道な作業が多いですが、社員の生活を守るという大きな責任を担っています。

⑤ 人事制度の企画・運用

人事制度の企画・運用は、これまで述べてきた人事の各機能を、経営戦略と連動させ、より効果的に機能させるための仕組みを設計・改定する、最も戦略的な業務です。

- 人事制度の設計・改定: 会社のビジョンや事業戦略を実現するために、どのような人材を求め、どのように評価し、報いるべきか。この問いに答えるのが人事制度です。例えば、「イノベーションを重視する」という戦略を掲げるなら、挑戦を促すような評価制度や、成果に応じたインセンティブ制度を設計します。等級制度、評価制度、報酬制度(給与テーブルや賞与の仕組み)などが、その中心となります。

- 福利厚生制度の企画: 社員の満足度やエンゲージメントを高め、人材の獲得・定着につなげるために、魅力的な福利厚生制度を企画します。育児や介護と仕事の両立を支援する制度、スキルアップを奨励する学習支援制度、リフレッシュを促す休暇制度など、企業の価値観や従業員のニーズに合わせて、他社との差別化を図ります。

- 組織文化の醸成: 企業のミッション・ビジョン・バリューを社員に浸透させ、目指す組織文化を創り上げていくための施策を企画・実行します。社内イベントの開催、社内報の発行、優れた行動を称賛する表彰制度の導入などがその一例です。

これらの業務は、経営層と直接議論を重ねながら進めることが多く、企業全体の方向性を左右する、非常にダイナミックで影響力の大きな仕事と言えるでしょう。多くの場合、人事としての豊富な経験を積んだ後に担当する領域となります。

人事の仕事のやりがいと大変さ

企業の根幹を支える人事の仕事は、大きな責任を伴う一方で、他では得られない特別なやりがいも感じられます。転職を考える際には、その華やかな側面だけでなく、厳しさや難しさも理解しておくことが、入社後のミスマッチを防ぎ、長期的なキャリアを築く上で重要です。

人事の仕事のやりがい

人事の仕事には、多くの魅力とやりがいがあります。ここでは、代表的なものをいくつか紹介します。

- 会社の成長に直接貢献できる実感

人事の最大のやりがいは、「ヒト」を通じて会社の成長をダイレクトに支えられることです。採用担当者であれば、自らが見出し、口説いた人材が入社後に大活躍し、事業の発展に貢献する姿を見届けることができます。教育担当者であれば、企画した研修によって社員のスキルが向上し、組織全体のパフォーマンスが上がるのを実感できます。人事制度の企画担当者であれば、自らが設計した制度によって社員のモチベーションが高まり、会社が目指す方向に進んでいく手応えを感じられるでしょう。自分の仕事が、会社の未来を創っているという実感は、何物にも代えがたい喜びです。 - 社員の成長を間近で支援できる喜び

人事は、社員一人ひとりのキャリアに深く関わる仕事です。キャリア面談を通じて社員の悩みを聞き、共に将来を考え、成長のきっかけを提供することができます。研修や異動を通じて、それまで自信がなかった社員が新たな能力を開花させ、活き活きと働くようになる姿を見るのは、大きな喜びです。人の可能性を信じ、その成長を支援することにやりがいを感じる人にとって、人事の仕事は天職となり得ます。 - 経営に近い視点で物事を捉えられる

前述の通り、人事の仕事は経営戦略と密接に結びついています。経営層が描く会社のビジョンを実現するために、人事として何ができるかを常に考え、提案し、実行していく役割を担います。そのため、自然と視野が広がり、会社全体を俯瞰する経営的な視点が身につきます。一担当者でありながら、経営者と同じ目線で組織の課題について考える機会が多いことは、自身のビジネスパーソンとしての成長にも大きく繋がります。 - 多様な人々と深く関わることができる

人事の仕事は、社内外の本当に多くの人々と関わります。経営層、各部署の管理職、現場の社員、これから仲間になるかもしれない求職者、人材紹介会社のエージェント、研修講師、社会保険労務士などの専門家など、その立場は様々です。多様な価値観を持つ人々とコミュニケーションをとり、信頼関係を築きながら仕事を進めていく経験は、自身の人間的な幅を広げてくれます。

人事の仕事の大変なこと

一方で、人事の仕事には特有の難しさや大変さも存在します。これらを事前に理解し、覚悟しておくことも大切です。

- 成果が定量的・短期的に見えにくい

営業職のように「売上〇〇円」といった明確な数字で成果が測りにくいのが、人事の仕事の難しさの一つです。採用した人材が本当に活躍するか、実施した研修が業績にどう貢献したかは、すぐには分かりません。効果が現れるまでに数ヶ月、時には数年かかることもあります。長期的な視点で物事を捉え、目に見える成果がすぐに出なくても、地道に努力を続ける忍耐力が求められます。 - 経営と従業員の「板挟み」になりやすい

人事は、会社の経営方針を従業員に伝え、実行を促す役割を担うと同時に、従業員の声を吸い上げ、経営層に届ける役割も担います。そのため、両者の間に立ち、意見の対立や要望の食い違いに直面することも少なくありません。例えば、経営側はコスト削減のために人件費を抑制したい、一方、従業員は給与アップを望んでいる、といった状況です。双方の言い分を理解しつつ、会社全体にとって最善の落としどころを探る調整役としての苦労は絶えません。時には、どちらからも不満を持たれてしまう可能性もあり、精神的なタフさが求められます。 - 守秘義務とそれに伴う精神的負担

人事は、社員の給与、評価、病歴、プライベートな悩みなど、極めて機密性の高い個人情報を扱います。また、リストラや事業所の閉鎖といった、会社の経営に関わる重要情報に、他の社員に先んじて触れる機会もあります。これらの情報を絶対に外部に漏らしてはならないという重い守秘義務を負っており、常に緊張感を強いられます。同僚との気軽な雑談も、内容には細心の注意を払わなければなりません。誰にも相談できない情報を一人で抱えなければならない場面も多く、精神的な負担は大きいと言えるでしょう。 - 非情な決断を下さなければならない場面がある

人事の仕事は、社員のキャリアや人生を左右する重要な決定に関わります。その中には、本人の希望に沿わない異動の通達や、残念ながら解雇といった厳しい判断を下さなければならない場面も含まれます。相手の人生に大きな影響を与えるという責任の重さと、それに伴う心の痛みは、この仕事の最も大変な側面かもしれません。感情に流されず、会社の代表として、公正かつ毅然とした態度で対応する冷静さが不可欠です。

これらの「やりがい」と「大変さ」は表裏一体です。会社の成長や社員の人生に深く関われるからこそ、責任も重く、精神的な負担も大きいのです。これらの両面を深く理解した上で、それでもなお「人事の仕事に挑戦したい」と思えるかどうかが、適性を見極める一つの指標となるでしょう。

未経験から人事に転職するために求められるスキル・経験

未経験から人事への転職を成功させるためには、これまでのキャリアで培ってきたスキルや経験の中から、人事の仕事に活かせるものを的確に抽出し、アピールすることが不可欠です。専門知識は入社後に学ぶ意欲を示すとして、ここでは特に重視されるポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)と、親和性の高い職務経験について解説します。

| 求められるスキル・経験 | なぜ人事の仕事に役立つか | アピールできる具体例 |

|---|---|---|

| コミュニケーション能力 | 面接、社員面談、部署間調整など、人事のあらゆる業務の基礎となるため。 | 傾聴力、説明能力、共感力を活かした顧客との信頼関係構築エピソード。 |

| 調整力・交渉力 | 経営と現場、部署間など、利害が対立する場面での調整が多いため。 | 複数部署が関わるプロジェクトで、各所の意見をまとめ、合意形成した経験。 |

| 経営視点 | 人事施策が経営目標達成の手段であることを理解し、戦略的に動く必要があるため。 | 自社の経営課題を分析し、自身の業務改善で売上やコストに貢献した経験。 |

| 基本的なPCスキル | データ集計、資料作成、プレゼンテーションなど、事務処理能力が必須なため。 | Excel(VLOOKUP、ピボットテーブル)、PowerPointでの提案資料作成スキル。 |

| 営業や販売・接客経験 | 対人折衝能力や目標達成意欲が、特に採用業務で高く評価されるため。 | 顧客の潜在ニーズを汲み取り、目標を達成した経験。採用候補者の動機付けに応用。 |

| 事務職の経験 | 書類作成の正確性や業務効率化の視点が、特に労務管理で活きるため。 | 業務フローを見直し、RPA導入などで工数を削減した経験。 |

| マネジメント経験 | 部下の育成・評価・面談の経験が、人事の業務(育成・評価・配置)と直結するため。 | メンバーの強みを活かした目標設定と、定期的な1on1による成長支援の経験。 |

コミュニケーション能力

人事の仕事は、人と関わることの連続です。そのため、あらゆるスキルの中で最も重要視されるのがコミュニケーション能力です。単に話がうまいということではなく、相手の状況や立場を理解し、円滑な関係を築くための総合的な能力を指します。

- 傾聴力: 採用面接では候補者の本音を引き出し、社員面談では悩みに寄り添うために、相手の話を深く聴く力が不可欠です。

- 説明能力: 複雑な人事制度や法律について、専門用語をかみ砕いて分かりやすく説明する力が求められます。厳しい内容を伝えなければならない場面でも、相手が納得できるよう、論理的かつ丁寧に話す必要があります。

- 共感力: 相手の感情や立場を察し、寄り添う姿勢は、信頼関係の構築に繋がります。特にメンタルヘルスの問題やキャリアの悩みを扱う際には、この能力が非常に重要になります。

面接では、「前職でお客様のクレームに対し、まずはお話を真摯に伺うことで信頼を取り戻し、最終的にご満足いただけた経験」などを具体的に話すことで、高いコミュニケーション能力をアピールできます。

調整力・交渉力

人事は、様々な立場の人の間に立ち、利害を調整するハブのような役割を担います。

- 部署間の調整: 例えば、ある部署は即戦力となるハイスキルな人材の採用を望んでいるが、経営層は人件費を抑えたいと考えている場合、人事が間に入り、採用要件の優先順位付けや採用手法の見直しなどを提案し、双方にとっての着地点を見出す必要があります。

- 候補者との交渉: 採用活動においては、内定を出した候補者に対して、給与や役職などの条件交渉を行う場面があります。会社の規定と候補者の希望をすり合わせ、双方にとってwin-winとなる合意を形成する交渉力が求められます。

複数のステークホルダーが関わるプロジェクトを推進した経験や、困難な交渉を成功させた経験は、強力なアピールポイントになります。

経営視点

前述の通り、人事は経営と一体です。そのため、自分の業務が会社のどの経営課題に繋がっているのかを理解し、行動できる経営視点が求められます。

例えば、「なぜ今、このポジションを採用する必要があるのか?」「この研修を実施することで、会社の売上や利益にどう貢献するのか?」といった問いに、自分なりの答えを持てることが重要です。

未経験者であっても、現職において「単に言われたことをこなすだけでなく、常に会社の業績や事業の方向性を意識し、コスト削減や業務効率化の提案を行ってきた」といった経験を語ることで、経営視点の高さをアピールできます。

基本的なPCスキル

人事の仕事には、地道な事務作業も多く含まれます。各種データの集計・分析、社内向け・経営向けの資料作成、研修でのプレゼンテーションなど、PCスキルは必須です。

- Excel: 勤怠データや評価結果の集計・分析に用います。VLOOKUP関数やIF関数、ピボットテーブルといった基本的な機能は使いこなせることが望ましいです。

- PowerPoint: 経営会議での報告資料や、社員研修のテキスト、採用説明会のスライドなどを作成する際に使用します。情報を分かりやすく整理し、視覚的に伝える力が求められます。

- Word: 就業規則や雇用契約書、社内通知など、正確性が求められる文書の作成に使用します。

これらのスキルは、具体的な成果物を示せるとより説得力が増します。

営業や販売・接客の経験

意外に思われるかもしれませんが、営業や販売・接客といった顧客折衝の経験は、人事、特に採用業務において非常に高く評価されます。

- 目標達成意欲: 営業職で求められる「目標数字に対するコミットメント」は、採用目標人数を達成するという採用担当のミッションと共通します。

- 対人折衝能力: 初対面の人と信頼関係を築き、ニーズをヒアリングし、自社(商品・サービス)の魅力を伝えるスキルは、そのまま採用面接や候補者への動機付け(アトラクト)に応用できます。

- 課題解決能力: 顧客の課題を解決するためにソリューションを提案してきた経験は、社員や組織の課題を解決する人事の仕事に通じます。

「〇〇という目標に対し、△△という仮説を立ててアプローチし、結果として□□%達成した」というように、定量的な成果と共に語れるのが営業経験者の強みです。

事務職の経験

経理や総務、営業事務などの事務職経験も、人事、特に労務管理の領域で高く評価されます。

- 正確性: 給与計算や社会保険手続きなど、ミスが許されない業務を遂行する上で、正確な事務処理能力は不可欠です。

- 業務効率化の視点: 定型業務を多く扱う中で培われた「どうすればもっと効率的に、ミスなく業務を進められるか」という視点は、人事部門の生産性向上に貢献できます。

- サポートマインド: 他の部署や社員を裏方として支えるというバックオフィスとしての役割理解は、社員が働きやすい環境を整えるという人事の役割と親和性が高いです。

「RPAやマクロを活用して、定型業務の工数を〇〇%削減した」といった業務改善の実績は、大きなアピールになります。

マネジメント経験

管理職としてチームや部下をマネジメントした経験は、それ自体が人事の実務経験と見なされるほど価値が高いです。

- 部下の育成・評価: 部下の目標設定、業務の進捗管理、定期的なフィードバック(1on1面談など)、人事評価の経験は、人事の「育成」「評価」業務そのものです。

- 組織運営: チームの目標を達成するために、メンバーのモチベーションを高め、役割分担を考え、組織として成果を出すプロセスを経験していることは、人事として組織全体を考える上で大いに役立ちます。

プレイングマネージャーとして、自身の目標とチームの目標の両方を追いかけた経験は、現場の気持ちと管理職の立場の両方を理解できる人材として、高く評価されるでしょう。

これらのスキルや経験を自身の言葉で棚卸しし、応募する企業が抱える課題と結びつけて、「自分が入社すれば、このように貢献できる」という具体的なストーリーを描くことが、転職成功の鍵となります。

未経験からの転職で人事の仕事に役立つ資格4選

未経験から人事への転職において、資格が必須というわけではありません。しかし、資格は人事分野に関する知識と学習意欲を客観的に証明する強力な武器となり、他の候補者との差別化を図る上で非常に有効です。ここでは、特におすすめの4つの資格を紹介します。

| 資格名 | 概要 | 人事のどんな仕事に役立つか | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 社会保険労務士 | 労働法・社会保険の専門家であることを証明する国家資格。 | 労務管理、給与計算、就業規則作成、安全衛生管理など、人事の根幹業務全般。 | 難易度が高い分、取得すれば専門性の高さを強力にアピールできる。独占業務もある。 |

| キャリアコンサルタント | キャリア形成支援の専門家であることを証明する国家資格。 | 採用面接、社員のキャリア面談、研修企画、リテンション(定着)施策。 | 社員に寄り添う姿勢や、個人の能力開発に関する専門知識を証明できる。 |

| 衛生管理者 | 職場の労働安全衛生を管理する専門家であることを証明する国家資格。 | 安全衛生管理、健康経営の推進、休職・復職支援、職場環境改善。 | 常時50人以上の事業場で必置のため、企業側のニーズが明確で転職に有利に働くことがある。 |

| メンタルヘルス・マネジメント検定 | 働く人の心の健康管理(メンタルヘルスケア)に関する知識を問う検定試験。 | ストレスチェック対応、メンタル不調者への対応、ハラスメント防止、職場環境改善。 | 現代的な人事課題への対応力をアピールできる。特にⅡ種(管理監督者向け)が実践的。 |

① 社会保険労務士

社会保険労務士(社労士)は、労働関連法令や社会保険に関する専門家であることを証明する国家資格です。人事に関連する資格の中では、最も知名度と権威性が高いと言えるでしょう。

- なぜ役立つのか: 社労士の試験範囲は、労働基準法、労働安全衛生法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法など、人事労務の根幹をなす法律を網羅しています。そのため、資格取得の過程で得られる知識は、給与計算、社会保険手続き、就業規則の作成・改定、労務トラブルへの対応といった実務に直結します。特に労務管理のスペシャリストを目指す上では、この上なく強力な武器となります。

- アピールポイント: 社労士は合格率が例年一桁台という難関資格です。そのため、資格を保有しているだけで、人事労務分野における高い専門知識と、継続的に努力できる学習能力を客観的に証明できます。未経験者であっても、「社労士資格取得に向けて勉強中」と伝えるだけでも、人事という仕事への高い意欲を示すことが可能です。

② キャリアコンサルタント

キャリアコンサルタントは、2016年に国家資格化された、個人のキャリアプランニングや職業能力開発を支援する専門家です。

- なぜ役立つのか: キャリアコンサルタントは、カウンセリング理論やキャリア理論を学び、傾聴や質問のスキルを体系的に習得します。これらのスキルは、採用面接で候補者の潜在的な能力や価値観を引き出したり、社員とのキャリア面談で本人の希望や悩みを深く理解したりする上で、絶大な効果を発揮します。また、社員のキャリア自律を促す研修の企画や、エンゲージメント向上のための施策立案にも、その専門性を活かせます。

- アピールポイント: この資格は、「ヒト」の成長やキャリアに真摯に向き合いたいという姿勢の証明になります。特に採用、育成、配置、リテンション(人材定着)といった、個人のキャリアに寄り添う業務への関心が高いことをアピールしたい場合に有効です。従業員のエンゲージメントが重視される現代において、その価値はますます高まっています。

③ 衛生管理者

衛生管理者は、労働安全衛生法に定められた、職場の衛生管理全般を担当する専門家としての国家資格です。

- なぜ役立つのか: 労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生管理者を選任することが義務付けられています。そのため、企業側には常に一定のニーズが存在します。資格を持っていることで、この法的な要件を満たす人材として、企業に直接的に貢献できます。具体的な業務としては、衛生委員会の運営、職場巡視による衛生環境のチェック、健康診断の実施、長時間労働者への面接指導の勧奨などがあります。

- アピールポイント: 企業側のニーズが明確であるため、未経験者であっても転職の際に有利に働く可能性が高い資格です。「第二種衛生管理者」は比較的取得しやすく、人事・総務系のキャリアを目指す第一歩として人気があります。特に製造業や建設業など、安全管理が重視される業界では高く評価されます。

④ メンタルヘルス・マネジメント検定

メンタルヘルス・マネジメント検定は、大阪商工会議所が主催する、職場におけるメンタルヘルスケアに関する知識や対処法を測る検定試験です。

- なぜ役立つのか: 近年、従業員のメンタルヘルス不調は、企業にとって重要な経営課題の一つとなっています。ストレスチェック制度の適切な運用、メンタル不調による休職者・復職者への対応、ハラスメントのない職場環境づくりなど、人事担当者が対応すべき課題は山積しています。この検定で得られる知識は、これらの現代的な人事課題に適切に対処するための土台となります。

- アピールポイント: 検定には、人事労務スタッフや経営幹部を対象としたⅠ種(マスターコース)、管理監督者(管理職)を対象としたⅡ種(ラインケアコース)、一般社員を対象としたⅢ種(セルフケアコース)があります。未経験者であれば、まずはⅡ種を取得することで、管理職の視点から部下のメンタルヘルスにどう配慮すべきかを理解している人材として、実践的な知見をアピールできます。従業員のウェルビーイング(心身の健康と幸福)を重視する企業からは、特に高く評価されるでしょう。

これらの資格は、あくまで転職を有利に進めるためのツールの一つです。最も大切なのは、資格取得を通じて得た知識を、「応募先の企業でどのように活かし、どのような貢献をしたいのか」を具体的に語ることです。資格取得そのものをゴールとせず、その先のビジョンまで描くことが、転職成功の鍵を握ります。

未経験から人事への転職を成功させる4つの方法

未経験から人事という人気の職種への転職を果たすためには、やみくもに応募するのではなく、戦略的なアプローチが不可欠です。ここでは、転職成功の確率を格段に高めるための具体的な4つの方法を紹介します。

① 中小企業やベンチャー企業を狙う

人事未経験者にとって、最初に狙うべきは中小企業や急成長中のベンチャー企業です。大手企業は人事部門の組織体制が確立されており、各機能(採用、労務など)が細分化されているため、即戦力となる経験者を採用する傾向が強いです。一方、中小・ベンチャー企業には、未経験者にとって有利な点が数多くあります。

- ポテンシャル重視の採用: 組織がまだ若く、成長段階にあるため、完成されたスキルよりも、学習意欲や人柄、会社のカルチャーへのフィット感を重視する「ポテンシャル採用」が行われやすい傾向にあります。

- 幅広い業務経験が積める: 人事部門が少人数、あるいは担当者が一人というケースも多く、採用から労務、制度企画まで、幅広い業務に携わるチャンスがあります。短期間で人事としての総合力を身につけたい人にとっては、絶好の環境と言えます。

- 制度の立ち上げに関われる: 人事制度がまだ整備されていない企業も多く、「これから一緒に組織を創っていきたい」という想いを持つ人材を求めています。ゼロからイチを生み出す貴重な経験を積むことができます。

もちろん、業務範囲が広い分、大変なことも多いですが、人事としてのキャリアの第一歩を踏み出す上では、非常に魅力的な選択肢です。

② 採用アシスタントや労務など一部の業務から始める

いきなり人事のゼネラリストとして採用されるのが難しい場合、まずは人事の一部の専門領域に絞ってキャリアをスタートさせるというのも、非常に有効な戦略です。

- 採用アシスタント・リクルーター: 候補者との日程調整、求人票の作成、スカウトメールの送付、面接の同席など、採用活動のサポート業務から始めます。営業や接客経験で培ったコミュニケーション能力を活かしやすく、未経験者でも比較的挑戦しやすいポジションです。

- 労務アシスタント・労務担当: 給与計算の補助、社会保険の手続き、勤怠管理など、定型的な業務からスタートします。事務職経験者や、数字に強く、正確で丁寧な作業が得意な人に向いています。

これらのポジションは「未経験者歓迎」の求人が比較的多く見られます。まずはアシスタントとして実務経験を積み、専門知識を身につけた上で、社内での役割を広げていったり、数年後に経験者として別の企業の人事職に転職したりと、着実なキャリアアップが可能です。「急がば回れ」の発想で、まずは人事の世界に足を踏み入れることを最優先に考えるのも一つの賢い方法です。

③ 人材業界で経験を積んでから目指す

事業会社の人事(特に採用担当)を目指す上で、一度、人材業界(人材紹介会社や求人広告会社など)で経験を積むというキャリアパスも非常に有効です。

- なぜ有効なのか: 人材紹介会社では、法人営業として様々な企業の採用課題をヒアリングし、解決策を提案します。また、キャリアアドバイザーとして求職者のカウンセリングも行います。この経験を通じて、採用市場全体の動向、多様な業界・職種の知識、効果的な採用手法、面接ノウハウ、候補者へのアトラクト方法など、採用に関する包括的な知見とスキルが身につきます。

- 事業会社人事への道: 人材業界で数年間、企業の採用支援に携わった後、その経験を活かして事業会社の人事(採用担当)へ転職する人は非常に多くいます。企業側から見ても、人材業界出身者は「採用のプロフェッショナル」として即戦力になる可能性が高く、高く評価されます。

キャリアの遠回りに見えるかもしれませんが、採用の専門性を徹底的に高めたいと考える人にとっては、結果的に人事への最も確実な近道となることがあります。

④ 転職エージェントを活用する

未経験からの転職活動は、情報収集や自己分析、企業とのやり取りなど、一人で進めるには不安や困難が伴います。そこで、転職のプロである転職エージェントを最大限に活用することを強く推奨します。

- 非公開求人の紹介: 市場に出回っていない「非公開求人」の中には、未経験者歓迎の優良な人事求人が含まれていることがあります。自力では出会えない求人を紹介してもらえるのは、大きなメリットです。

- 専門的なアドバイス: 担当のキャリアアドバイザーが、あなたの経歴を客観的に分析し、どのスキルや経験が人事職にアピールできるかを一緒に考えてくれます。職務経歴書の添削や、想定される質問に基づいた面接対策など、選考通過率を高めるための具体的なサポートを受けられます。

- 企業とのパイプ: エージェントは、企業の人事担当者と直接的な繋がりを持っているため、求人票だけでは分からない社風や、現場が本当に求めている人物像といった、リアルな情報を提供してくれます。また、面接後のフィードバックや、給与などの条件交渉も代行してくれます。

転職エージェントは数多くありますが、IT業界に強い、管理部門に強いなど、それぞれ得意分野があります。自分の目指す業界や職種に強みを持つエージェントを複数登録し、信頼できる担当者を見つけることが、転職成功の確率を上げるための重要な鍵となります。

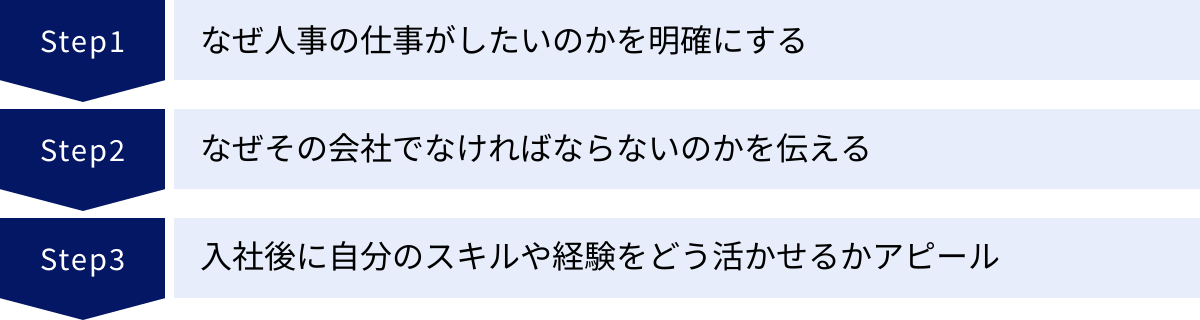

人事への転職を成功させる志望動機の書き方【3つのポイント】

書類選考や面接において、志望動機はあなたの熱意とポテンシャルを伝える最も重要なパートです。特に未経験者の場合、「なぜ人事なのか」「なぜこの会社なのか」を論理的かつ情熱的に語れるかどうかが、合否を大きく左右します。ここでは、採用担当者の心に響く志望動機を作成するための3つのポイントを解説します。

① なぜ人事の仕事がしたいのかを明確にする

最も重要なのが、「なぜ他の職種ではなく、人事の仕事に惹かれたのか」という動機を、あなた自身の具体的な原体験に基づいて語ることです。

- NG例: 「人の役に立ちたい」「会社の成長を支えたい」といった抽象的な表現は、他の職種にも当てはまるため、人事である必要性が伝わりません。「コミュニケーション能力には自信があります」とスキルをアピールするだけでは、なぜそのスキルを人事で活かしたいのかが不明確です。

- OK例:

- (営業職の経験から): 「前職の営業活動において、お客様に価値を提供するのは最終的には『人』であると痛感しました。特に、優秀な後輩の育成に携わった際、彼が成長し、チームの成果に貢献する姿に大きなやりがいを感じました。この経験から、個人の成長が組織の成長に直結するプロセスに、より深く、専門的に関わりたいと考えるようになり、人事を志望いたしました。」

- (マネジメント経験から): 「マネージャーとして部下の評価やキャリア面談を行う中で、一人ひとりの強みや志向に合わせたサポートが、本人のモチベーションとチームの成果をいかに向上させるかを実感しました。この経験を活かし、一人のマネージャーとしてではなく、全社的な視点から、社員が活き活きと働ける仕組みづくりに貢献したいと考え、人事の道を志しました。」

このように、自身の過去の経験(原体験)と、そこから得られた気づきや感情、そして人事の仕事への結びつきをセットで語ることで、志望動機に圧倒的な説得力が生まれます。

② なぜその会社でなければならないのかを伝える

次に、「数ある企業の中で、なぜうちの会社の人事なのか」という問いに、明確に答えられるように準備する必要があります。これには、徹底した企業研究が不可欠です。

- 研究すべきポイント:

- 経営理念・ビジョン: 会社が何を大切にし、どこへ向かおうとしているのか。

- 事業内容・ビジネスモデル: どんなサービスや商品で、どのように社会に価値を提供しているのか。

- 人事戦略・制度: (公開されていれば)どのような人事ポリシーを掲げ、どのような制度(評価制度、福利厚生など)を運用しているのか。

- 社員の声・カルチャー: 社員インタビューやブログ、SNSなどから、どのような人が、どのような雰囲気で働いているのか。

これらの情報を収集・分析した上で、その企業のどの部分に強く共感したのか、自分の価値観や目指す方向性とどのように合致するのかを具体的に述べます。

- OK例: 「貴社が掲げる『挑戦を称賛する』というカルチャーに強く共感いたしました。前職で新規プロジェクトを立ち上げた際、失敗を恐れずに挑戦できる環境の重要性を痛感しました。貴社のようなカルチャーを、採用や評価制度といった人事の側面から更に強化し、社員一人ひとりが最大限にポテンシャルを発揮できる組織づくりに貢献したいです。」

「他の会社ではなく、この会社だからこそ自分のやりたいことが実現できる」という、その会社への特別な想いを伝えることが、熱意の証明になります。

③ 入社後に自分のスキルや経験をどう活かせるかアピールする

最後に、これまでのキャリアで培ってきたスキルや経験が、その会社の人事業務において具体的にどのように貢献できるのか(再現性)を示すことが重要です。

- スキルと業務の接続: 前述の「求められるスキル・経験」を参考に、自分のキャリアを棚卸しします。そして、例えば「営業で培った目標達成意欲と交渉力は、貴社の積極的な中途採用活動において、優秀な人材を獲得する上で必ず活かせると考えております」というように、自分のスキルと応募先の業務内容を具体的に結びつけます。

- 貢献の具体性: 可能であれば、一歩踏み込んで、入社後のアクションプランを提示できると、より評価が高まります。

- OK例: 「前職で年間50以上の研修を企画・運営した経験がございます。この経験を活かし、まずは貴社の新入社員研修のサポート業務から担当させていただき、将来的には、貴社の事業戦略に合わせた階層別研修プログラムの策定にも貢献したいと考えております。」

「自分はこれだけのことができます」というスキル自慢で終わるのではなく、「自分のスキルを使って、貴社でこのように活躍し、貢献できます」という未来の姿を提示することで、採用担当者はあなたが入社後に活躍するイメージを具体的に描くことができるのです。

【職種別】人事への志望動機例文

ここでは、前述の3つのポイントを踏まえ、職種別に人事への志望動機の例文を紹介します。これらはあくまで参考とし、ご自身の経験や言葉に置き換えて、オリジナルの志望動機を作成してください。

営業職から人事へ転職する場合の例文

前職では法人向けITソリューションの営業として、4年間で約100社の新規顧客開拓に携わりました。顧客の潜在的な課題をヒアリングし、解決策を提案することで信頼関係を築き、3年連続で売上目標120%を達成いたしました。

営業活動を通じて痛感したのは、優れた商品やサービスも、それを情熱を持ってお客様に届ける「人」がいなければ価値を発揮できないということです。特に、チームリーダーとして後輩の指導にあたった際、個々の強みを引き出すようなフィードバックを心がけた結果、後輩が新人賞を受賞し、チーム全体の目標達成に大きく貢献してくれたことに、自身の目標達成以上の大きなやりがいを感じました。この経験から、個人の成長を組織の力に変えていくプロセスに、より専門的に関わりたいと考えるようになり、人事職を志望しております。

中でも、常に業界の常識を覆すような革新的なサービスを生み出し続ける貴社の姿勢に、強く惹かれております。貴社の成長を支えるのは、間違いなく優秀な人材の力であると考えます。私の強みである「目標達成への執着心」と「相手の懐に入り込む対人折衝能力」は、貴社が求める優秀なエンジニアを採用する上で、候補者の潜在能力を見抜き、魅力を伝えて入社へと導くプロセスで必ずや活かせると確信しております。入社後は、まず採用担当として貴社の事業拡大に貢献し、将来的には、社員が常に挑戦し続けられるような育成・評価制度の構築にも携わりたいと考えております。

販売・サービス職から人事へ転職する場合の例文

現職では、アパレルブランドの店舗責任者として5年間、接客販売および店舗運営全般に携わってまいりました。お客様一人ひとりのライフスタイルやご要望を丁寧にお伺いし、心からご満足いただける提案を心がけた結果、個人売上全国トップ10の成績を3度獲得し、店舗としても顧客満足度調査で全社1位の評価をいただきました。

店舗責任者として注力したのは、スタッフが楽しく、誇りを持って働ける環境づくりです。定期的な1on1面談で個々のキャリアの悩みを聞き、強みを活かせる役割を与えることで、スタッフの離職率を前年比で50%改善することに成功しました。この経験を通じ、お客様への最高のサービスは、従業員の働きがいから生まれるということを確信し、従業員エンゲージメントの向上に全社的な視点から貢献できる人事の仕事に、強い魅力を感じるようになりました。

貴社が掲げる「従業員のウェルビーイングを第一に考える」という経営理念に、深く共感しております。私の強みである「相手の言葉にならない想いを汲み取る傾聴力」と「チームの一体感を醸成する巻き込み力」を活かし、社員一人ひとりが安心して自分の能力を発揮できる職場環境づくりに貢献したいです。まずは、社員の方々の声に真摯に耳を傾ける労務の仕事から、貴社の理念を体現していきたいと考えております。

事務職から人事へ転職する場合の例文

前職では、営業部のアシスタントとして5年間、受発注管理、請求書発行、売上データ集計などの業務を担当してまいりました。日々の業務の中で、非効率な手作業が多いことに課題を感じ、RPAツールを独学で習得し、請求書発行プロセスを自動化しました。これにより、月間約20時間の作業時間削減を実現し、営業担当がよりコア業務に集中できる環境づくりに貢献できたことに、大きな達成感を感じました。

この経験から、バックオフィス業務の改善が、組織全体の生産性向上にいかに重要であるかを学びました。そして、業務プロセスの改善だけでなく、社員がより働きやすいと感じられる「制度」や「環境」そのものを整える仕事に挑戦したいと考えるようになり、人事職、特に労務や制度企画の分野に興味を持ちました。

貴社が近年、リモートワークやフレックスタイム制度を積極的に導入し、多様な働き方を推進している点に、将来性と魅力を感じております。私の強みである「課題発見能力」と「粘り強い業務改善の実行力」を活かし、勤怠管理や給与計算といった労務業務の正確な運用はもちろんのこと、既存の制度をより従業員にとって使いやすく、公平なものへと改善していくことで、貴社の働き方改革をさらに加速させる一助となりたいです。

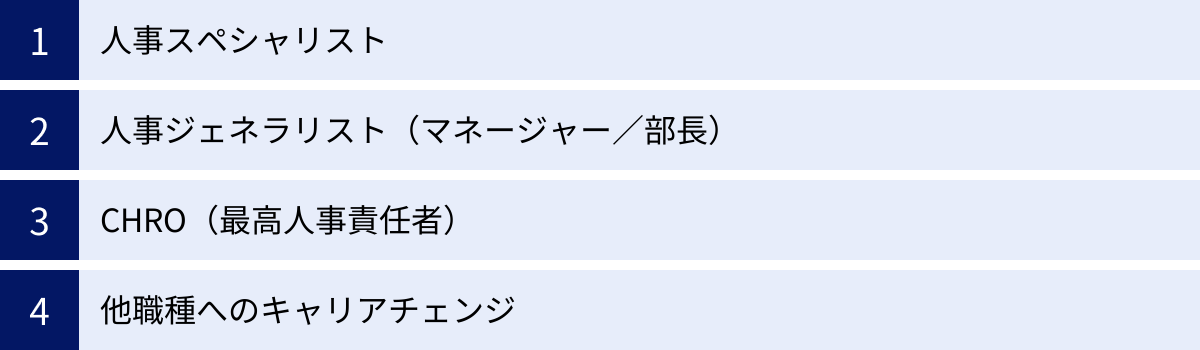

人事のキャリアパス

人事としてキャリアをスタートさせた後、どのような道が拓けていくのでしょうか。人事のキャリアパスは多岐にわたり、自身の志向性や強みに合わせて様々な道を選択できます。

- 人事スペシャリスト

採用、教育・研修、労務、人事制度企画といった特定分野の専門性をとことん追求するキャリアです。「採用のプロフェッショナル」「労務の第一人者」として、社内で頼られる存在になります。法改正や市場トレンドの変化が激しい分野であるため、常に学び続ける姿勢が求められますが、高い専門性は市場価値に直結します。 - 人事ジェネラリスト(マネージャー/部長)

人事の各領域を幅広く経験し、人事部門全体を統括するマネジメント職を目指すキャリアです。メンバーの育成や部門の予算管理、そして経営層と連携して人事戦略全体を立案・実行する役割を担います。個別の業務知識に加え、高いマネジメント能力と経営視点が不可欠です。 - CHRO (Chief Human Resource Officer:最高人事責任者)

人事のキャリアにおける最高峰のポジションです。経営会議のメンバーとして、CEOやCFOといった他の経営幹部と対等な立場で、経営戦略の観点から人事戦略を策定し、その実行に全責任を負います。企業の持続的な成長を実現するために、最も重要な役割の一つです。 - 他職種へのキャリアチェンジ

人事として培った知見を活かし、異なるフィールドで活躍する道もあります。- 人事コンサルタント: 複数の企業の組織・人事課題の解決を支援します。

- 人材業界: 人材紹介会社やHRテック企業などで、自身の事業会社での人事経験を活かします。

- 独立・起業: 社会保険労務士やキャリアコンサルタントとして独立したり、人事関連のサービスで起業したりする道も考えられます。

このように、人事という職種は、一度経験を積むと多様なキャリアの選択肢が広がる、非常に将来性の高い仕事であると言えます。

未経験からの人事転職でよくある質問

最後に、未経験から人事への転職を目指す方から多く寄せられる質問にお答えします。

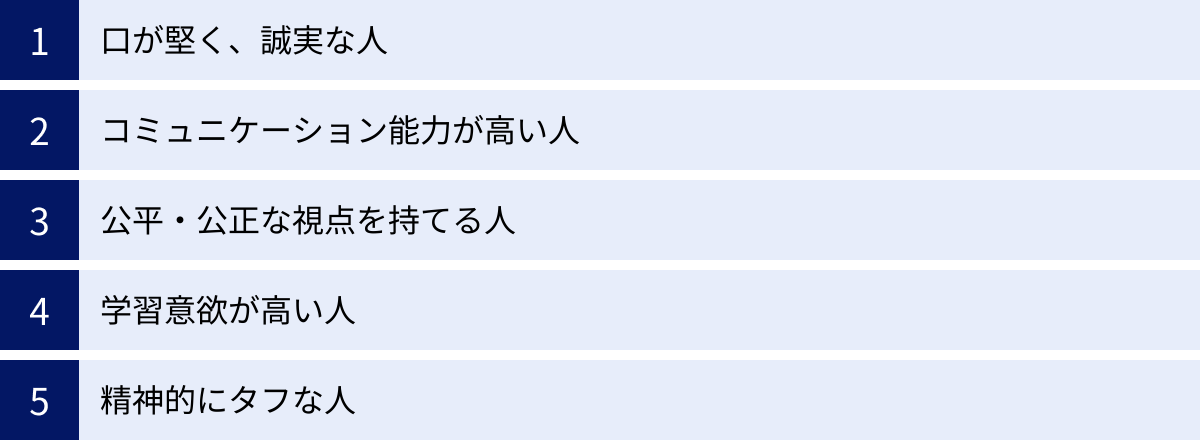

人事に向いている人の特徴は?

人事の仕事は多岐にわたるため、様々なタイプの人が活躍できますが、一般的に以下のような特徴を持つ人が向いていると言われます。

- 口が堅く、誠実な人: 社員の個人情報や会社の機密情報を扱うため、高い倫理観と守秘義務を遵守できることは絶対条件です。

- コミュニケーション能力が高い人: 経営層から現場社員、求職者まで、様々な立場の人と円滑な関係を築ける力は不可欠です。特に、人の話を真摯に聴ける傾聴力が重要です。

- 公平・公正な視点を持てる人: 個人的な感情に流されず、常に会社全体、全社員にとっての公平性を保ちながら物事を判断できる冷静さが求められます。

- 学習意欲が高い人: 労働関連法規の改正や、新しい採用手法、HRテクノロジーの登場など、人事を取り巻く環境は常に変化しています。継続的に学び、知識をアップデートしていく姿勢が大切です。

- 精神的にタフな人: 経営と現場の板挟みになったり、リストラなど厳しい決断に関わったりと、精神的なプレッシャーがかかる場面も少なくありません。ストレス耐性があり、気持ちの切り替えが上手な人が向いています。

30代・40代未経験でも人事になれますか?

30代・40代から未経験で人事になることは可能ですが、20代に比べると難易度が上がることは事実です。20代のようなポテンシャル採用の枠は少なくなり、これまでのキャリアで培ってきた経験やスキルを、いかに人事の仕事で活かせるかを、より具体的に示す必要があります。

成功の鍵は、「これまでの経験を武器にした、即戦力性のアピール」です。

- マネジメント経験を活かす: 30代・40代であれば、管理職として部下を育成・評価した経験を持つ方も多いでしょう。この経験は、人事の育成・評価制度の企画・運用に直結する強力な武器になります。「プレイヤーとしての知見」と「マネージャーとしての視点」の両方を理解している人材として、高く評価されます。

- 特定業界の専門知識を活かす: 例えば、IT業界で長年エンジニアやプロジェクトマネージャーとして活躍してきた人が、IT企業の人事(特にエンジニア採用担当)を目指すケースです。業界知識や専門用語、エンジニアのカルチャーを深く理解しているため、候補者のスキルを的確に見極め、効果的なアトラクトができます。これは「職種未経験・業界経験者」というパターンで、非常に有利なポジショニングです。

年齢を重ねているからこそ、若手にはない経験値や視座の高さ、課題解決能力があります。「なぜこの年齢で、未経験の人事に挑戦するのか」という問いに対し、これまでのキャリアを棚卸しし、説得力のあるストーリーを語ることが、転職成功の分かれ道となるでしょう。