市民の生命と財産を守る崇高な使命を担う消防士。安定した公務員という立場でありながら、その裏側では過酷な勤務体系や精神的プレッシャーなど、多くの厳しい現実が存在します。そうした中で、「このまま消防士を続けていけるだろうか」「別のキャリアを歩んでみたい」と転職を考える方も少なくありません。

しかし、いざ転職を決意しようとしても、「消防士の経験は民間企業で通用するのか」「転職は難しいのではないか」といった不安がよぎることもあるでしょう。また、公務員という安定した身分を捨てることへの抵抗感や、後悔するのではないかという懸念もつきまといます。

結論から言えば、消防士からの転職は十分に可能であり、多くの人が新たなキャリアで成功を収めています。 消防士として培った強靭な体力・精神力、規律性、チームワークは、民間企業の多くの職種で高く評価されるポータブルスキルです。

この記事では、消防士が転職を考える具体的な理由から、転職の難易度、後悔しないためのポイント、そして転職によって得られるメリットまでを徹底的に解説します。さらに、消防士の強みを活かせるおすすめの転職先15選や、転職活動を成功に導くための具体的な5つのステップ、活用すべき転職エージェントまで、あなたの転職に関するあらゆる疑問や不安を解消するための情報を網羅しています。

この記事を最後まで読めば、消防士からの転職に対する漠然とした不安が具体的な行動計画へと変わり、自信を持って次の一歩を踏み出すための道筋が見えてくるはずです。

目次

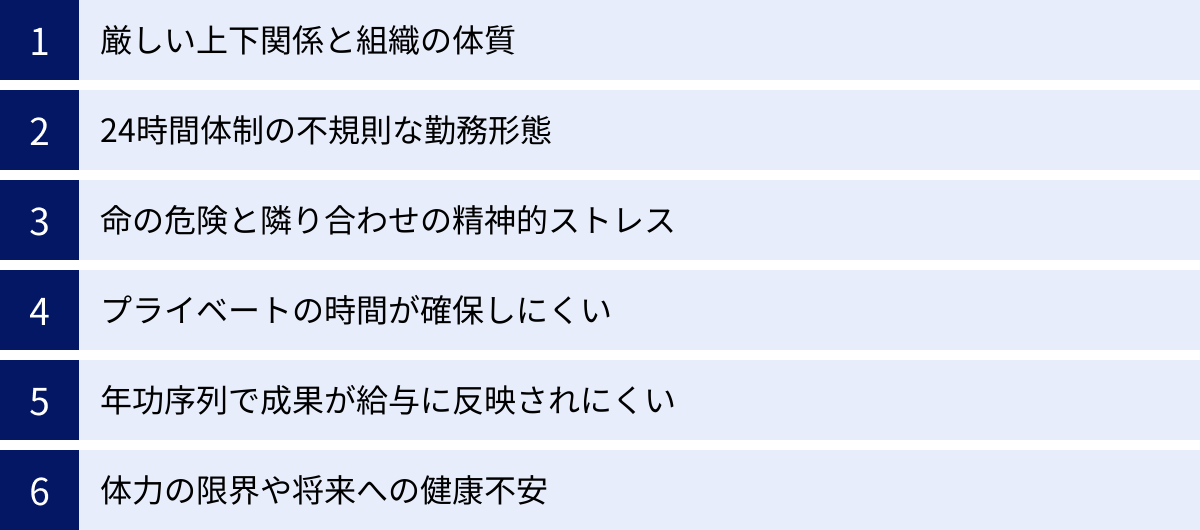

消防士が転職を考える主な理由

多くの人が憧れる消防士という職業ですが、実際に働くなかで理想と現実のギャップを感じ、転職を意識するようになるケースは少なくありません。ここでは、消防士が転職を考えるに至る主な理由を6つの側面から深く掘り下げて解説します。

厳しい上下関係と組織の体質

消防組織は、階級制度に基づく厳格な上下関係が特徴です。これは、災害現場という一刻を争う状況下で、迅速かつ的確な指揮命令系統を機能させるために不可欠な要素です。しかし、この組織文化が日常生活や訓練の場においても強く影響を及ぼし、一部の消防士にとっては大きな精神的負担となることがあります。

例えば、若手のうちは上官の指示は絶対であり、たとえ非効率的だと感じても意見を述べることは難しい雰囲気が存在します。訓練においても、技術指導という名目で人格を否定するような厳しい叱責を受けることもあり、体育会系のノリが苦手な人にとっては息苦しさを感じるかもしれません。

また、組織としての意思決定プロセスが硬直的で、新しい意見や改善提案が通りにくいという側面もあります。伝統や前例が重んじられる傾向が強く、より効率的な方法や新しい機材の導入などを提案しても、「昔からこうだったから」という理由で却下されることも珍しくありません。こうした風通しの悪さや、個人の裁量が少ない組織体質に疑問を感じ、より自由闊達な環境で働きたいと考えるようになるのです。

さらに、業務時間外の付き合いが負担になることもあります。非番の日であっても、先輩からの誘いを断りにくかったり、地域の消防団のイベントや飲み会への参加が半ば強制されたりすることもあります。プライベートな時間まで組織の論理が及ぶことに窮屈さを感じ、転職を考えるきっかけとなるのです。

24時間体制の不規則な勤務形態

消防士の勤務形態は、多くの場合「当直制」が採用されています。これは、24時間勤務(仮眠時間を含む)の後に非番、そして週休というサイクルを繰り返すものです。この勤務形態は、常に市民の安全を守るために不可欠ですが、個人の生活リズムを大きく乱す原因となります。

24時間の勤務中は、いつ出動要請があるかわからないため、常に緊張状態を強いられます。仮眠時間も確保されていますが、深夜や早朝にサイレンが鳴れば、即座に飛び起きて現場に向かわなければなりません。このような不規則な睡眠は、自律神経の乱れや慢性的な疲労につながり、心身の健康を損なうリスクを高めます。

また、世間一般の休日(土日祝日や年末年始など)に関係なく勤務が入るため、家族や友人との予定を合わせることが非常に困難です。子どもの学校行事に参加できなかったり、友人との旅行を計画できなかったりと、プライベートな人間関係を維持する上で多くの制約が生じます。特に、結婚して家庭を持つようになると、パートナーや子どもとのすれ違いが増え、家庭生活との両立に悩むようになります。

非番の日は休みのように思われがちですが、実際には24時間勤務の疲れを取るための回復日に充てられることが多く、実質的な休日は週休のみという感覚を持つ人も少なくありません。こうしたワークライフバランスの取りにくさが、カレンダー通りの勤務ができる民間企業への転職を考える大きな動機となります。

命の危険と隣り合わせの精神的ストレス

消防士の仕事は、火災現場や交通事故、自然災害など、常に命の危険が伴う過酷な環境で行われます。防火服や装備で身を守っているとはいえ、いつ何が起こるかわからない状況下での活動は、計り知れないほどの精神的ストレスを伴います。

現場では、凄惨な光景を目の当たりにすることも日常茶飯事です。助けを求める人々、そして時には救うことができなかった命。そうした経験は心に深い傷を残し、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症するリスクも抱えています。悪夢にうなされる、現場の光景がフラッシュバックするなど、勤務時間外にも影響が及ぶことも少なくありません。

また、一つのミスが自分や仲間の命、そして救助対象者の運命を左右するという極度のプレッシャーも常に付きまといます。この重圧は、経験を積むほどに大きくなる側面もあり、「自分にこの責任が負い続けられるだろうか」という不安に苛まれることもあります。

このような命に関わる仕事だからこそ、強い使命感ややりがいを感じられる一方で、その精神的な負担は徐々に心を蝕んでいきます。自分自身の心の健康を守るため、そしてこれ以上つらい経験をしたくないという思いから、より精神的な負担の少ない仕事への転職を決意する人がいるのです。

プライベートの時間が確保しにくい

前述の不規則な勤務形態に加え、消防士は業務時間外でも組織に拘束される時間が比較的多い職業です。非番の日であっても、緊急の招集がかかる可能性は常にありますし、署によっては若手を中心に自主的な訓練が行われることもあります。

また、消防組織は地域との結びつきが強く、地域の防災訓練やイベント、学校での講習会などに駆り出される機会も頻繁にあります。これらは公的な活動であるため断ることは難しく、貴重な休日が潰れてしまうことも少なくありません。

さらに、飲み会やレクリエーションといった内部の付き合いも活発な傾向があります。チームワークを重んじる組織風土から、これらの参加は良好な人間関係を築く上で重要と見なされがちです。しかし、プライベートな時間を大切にしたい人にとっては、このような半強制的な付き合いが大きなストレスとなります。

家族との時間、趣味に没頭する時間、自己啓発のための学習時間。そうした個人の時間を十分に確保することが難しい環境は、長期的なキャリアを考えた際に大きなデメリットとなります。「仕事のために生きるのではなく、生きるために働きたい」という価値観が強まるにつれて、プライベートを尊重できる働き方を求めて転職を検討するようになります。

年功序列で成果が給与に反映されにくい

消防士は地方公務員であるため、その給与体系は条例に基づいた厳格な年功序列となっています。勤続年数や階級に応じて給与が上がっていく仕組みであり、個人の努力や成果が直接的な給与アップに結びつくことはほとんどありません。

例えば、同期入庁の職員であれば、どれだけ現場で活躍しようと、どれだけ困難な資格を取得しようと、給与に大きな差がつくことはありません。もちろん、昇任試験に合格して階級が上がれば給与も上がりますが、昇任の機会は限られており、ポストも決して多くはありません。

この給与体系は、安定しているというメリットがある一方で、仕事へのモチベーションを維持しにくいというデメリットも抱えています。特に、向上心が高く、自分の頑張りを正当に評価してほしいと考える人にとっては、物足りなさを感じるでしょう。

民間企業、特に成果主義や実力主義を取り入れている企業では、個人のパフォーマンスがインセンティブや賞与、昇給・昇進にダイレクトに反映されます。20代や30代でも、実力次第では年収1,000万円を超えることも夢ではありません。そうした環境を知ることで、「自分の市場価値を試してみたい」「努力が報われる世界で働きたい」という思いが強まり、公務員の安定よりも成果に見合った報酬を求めて転職を決意するケースが増えています。

体力の限界や将来への健康不安

消防士の仕事は、極めて高い身体能力を要求されます。重い装備を背負って高層階へ駆け上がったり、要救助者を抱えて搬送したりと、日常的に体力を極限まで使う場面に遭遇します。若いうちは体力に自信があっても、年齢を重ねるにつれて、その維持は容易ではありません。

日々の過酷な訓練や現場活動は、身体に少しずつダメージを蓄積させていきます。腰痛や膝の故障は職業病とも言われ、多くの消防士が何らかの身体的な不調を抱えています。「この仕事を40代、50代になっても続けられるだろうか」という将来への不安は、多くの消防士が抱える共通の悩みです。

また、火災現場では有毒な煙や化学物質を吸い込むリスクがあり、長期的に見て健康への影響も懸念されます。シフト制勤務による生活リズムの乱れも、生活習慣病などのリスクを高める要因となり得ます。

大きな怪我をしてしまえば、現場の第一線で活躍することは難しくなり、予防業務や事務職への異動を余儀なくされることもあります。自分の望むキャリアを健康上の理由で諦めなければならない可能性もゼロではありません。こうした体力的な限界や健康への不安から、身体への負担が少ないデスクワークや、自身のペースで働ける仕事への転職を考えるようになるのです。

消防士からの転職は難しい?後悔する?

「消防士からの転職は潰しが効かないから難しい」という声を耳にしたことがあるかもしれません。公務員という特殊なキャリア故の不安は当然ですが、結論から言えば、それは大きな誤解です。ここでは、転職が難しいと言われる理由を分析し、どのようなケースで後悔しやすいのかを解説します。

転職が難しいと言われる理由

消防士からの転職が「難しい」というイメージには、いくつかの理由があります。しかし、これらは採用担当者の先入観であったり、転職者自身の準備不足に起因したりすることがほとんどです。理由を正しく理解し、対策を講じることが成功への鍵となります。

民間企業で通用する専門スキルが少ない

消防士が持つ専門スキルとは、消火技術、救助技術、救急医療(救急救命士資格など)といった、極めて専門性の高いものです。これらのスキルが直接的に活かせる民間企業の職種は、防災関連企業や警備会社、医療機関など一部に限られます。

そのため、「消防士のスキルは民間では役に立たない」と考えられがちです。採用担当者も、応募者の職務経歴書に書かれた「放水訓練」「救助訓練」といった業務内容を見ても、自社のビジネスにどう貢献してくれるのかイメージしにくいのが実情です。

しかし、これはスキルの見せ方の問題に過ぎません。重要なのは、専門スキルそのものではなく、そのスキルを習得し、実践する過程で培われたポータブルスキル(持ち運び可能な能力)をアピールすることです。例えば、「過酷な訓練を乗り越えた忍耐力」「チームで連携してミッションを遂行した協調性」「緊急時に冷静な判断を下した経験」などは、どんな業界・職種でも高く評価される強みとなります。これらの汎用的な能力を具体的なエピソードと共に伝えることで、専門スキルの壁は乗り越えられます。

「潰しが効かない」という先入観を持たれやすい

「公務員は安定志向で、競争の厳しい民間企業ではやっていけない」「利益を追求するという概念がないのではないか」といったステレオタイプは、残念ながら一部の採用担当者に根強く存在します。これが、「公務員は潰しが効かない」という先入観につながります。

特に消防士は、公務員の中でも特殊な組織文化を持つため、その傾向が強いかもしれません。面接の場では、こうした先入観を払拭するための説明が求められます。なぜ公務員を辞めてまで民間企業で働きたいのか、その企業でなければならない理由は何か、という問いに対して、論理的で情熱のこもった回答を用意する必要があります。

「安定が嫌になった」というようなネガティブな理由ではなく、「自身の成果が正当に評価される環境で挑戦したい」「御社の〇〇という事業を通じて社会に貢献したい」といった、前向きで具体的な動機を語ることができれば、採用担当者の見方も変わるはずです。消防士としての責任感や使命感の強さを、ビジネスの世界での目標達成意欲に置き換えてアピールすることが有効です。

公務員特有の環境に慣れているため適応に時間がかかる

消防組織と民間企業では、文化や価値観が大きく異なります。

- 目的: 消防士は「公共の福祉の維持」、民間企業は「利益の追求」。

- 評価: 消防士は「年功序列」、民間企業は「成果主義」が多い。

- 意思決定: 消防士は「トップダウン・前例踏襲」、民間企業は「ボトムアップ・スピード重視」の傾向。

こうした環境の違いから、転職後にカルチャーショックを受け、適応に苦労するのではないかと懸念されることがあります。実際に、利益やコスト、納期といったビジネスの基本概念に慣れるまでには、ある程度の時間が必要かもしれません。

この懸念に対しては、自身の柔軟性や学習意欲の高さをアピールすることが有効です。「新しい環境に飛び込み、ゼロから学ぶ覚悟がある」「消防士として常に新しい知識や技術を学び続けてきた。その姿勢はビジネスの世界でも活かせると考えている」といった形で、変化への対応力を示すことが大切です。公務員という安定した環境に安住するのではなく、あえて挑戦の道を選ぶその姿勢自体が、高いポテンシャルを持っている証拠として評価されることもあります。

転職後に後悔しやすいケース

転職活動がうまくいっても、その後のキャリアで「消防士を辞めなければよかった」と後悔する人もいます。そうした事態を避けるため、後悔につながりやすい典型的なケースを事前に知っておきましょう。

転職の目的が曖昧なまま辞めてしまう

「人間関係が辛い」「今の仕事がとにかく嫌だ」といった、現状から逃げたいというネガティブな動機だけで転職活動を始めてしまうと、後悔につながりやすくなります。

このような場合、転職すること自体が目的化してしまい、「どこでもいいから採用してくれたところに行く」という安易な選択をしがちです。その結果、転職先でも同じような不満を抱えたり、消防士時代にはなかった新たな問題(厳しいノルマ、不安定な雇用など)に直面したりして、「前のほうがマシだった」と感じてしまうのです。

後悔しないためには、「なぜ辞めたいのか」という現状分析だけでなく、「転職して何を成し遂げたいのか」「どのような働き方を実現したいのか」という未来志向の目的(転職の軸)を明確にすることが不可欠です。この軸がしっかりしていれば、目先の条件に惑わされず、自分にとって本当に最適な転職先を見つけることができます。

待遇や給与面だけで転職先を決めてしまう

消防士は公務員であり、給与は安定していますが、福利厚生も非常に手厚いのが特徴です。共済組合による手厚い医療費補助、充実した年金制度、低金利で利用できる貸付制度など、目に見えないメリットが数多く存在します。

転職活動の際、提示された年収額だけを見て「消防士時代より給料が上がる」と早合点してしまうと、後悔する可能性があります。民間企業では、こうした福利厚生が公務員ほど充実していないケースが多く、可処分所得(手取り額)で比較すると、思ったほど生活が豊かにならないこともあります。

また、営業職などで提示される「年収〇〇万円以上可能!」といった高額な給与は、高い成果を上げた場合のモデルケースであることがほとんどです。基本給は低く設定されており、厳しいインセンティブ(成果報酬)を達成できなければ、安定していた消防士時代の給与を大きく下回るリスクもあります。待遇面を比較する際は、給与額だけでなく、賞与の安定性、福利厚生、退職金制度などを総合的に判断することが重要です。

一時の感情で衝動的に辞めてしまう

上司との大きなトラブル、過酷な現場でのつらい経験など、特定の出来事をきっかけに「もう無理だ、明日辞表を出そう」と感情的になってしまうことがあります。しかし、このような衝動的な退職は、最も後悔につながりやすいパターンです。

十分な準備や情報収集をしないまま退職すると、転職活動が長引いてしまい、貯金が底をついて焦りから不本意な転職をせざるを得なくなる可能性があります。また、公務員の身分を失ってから冷静になると、「あれほど安定した職場はなかった」「あの時、もう少し冷静になれば別の解決策があったかもしれない」と後悔の念に駆られることもあります。

どんなに辛い状況であっても、まずは冷静になることが大切です。信頼できる同僚や家族に相談したり、休暇を取って仕事から距離を置いたりして、自分の気持ちを整理する時間を作りましょう。そして、在職しながら転職活動の準備を進めるのが賢明です。安定した収入と身分を確保しながら、じっくりと次のキャリアを考えることで、衝動的な判断による後悔を避けることができます。

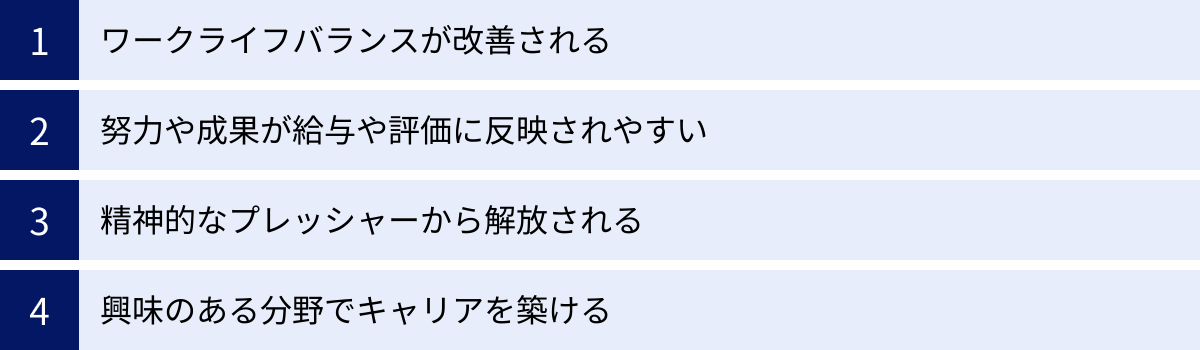

消防士を辞めて転職する4つのメリット

消防士という安定した職業を辞めることには不安も伴いますが、転職によって得られるメリットも数多く存在します。ここでは、消防士からの転職がもたらす代表的な4つのメリットについて、具体的に解説します。

① ワークライフバランスが改善される

消防士からの転職で得られる最も大きなメリットの一つが、ワークライフバランスの劇的な改善です。消防士特有の24時間交代制勤務から解放されることで、規則正しい生活リズムを取り戻すことができます。

多くの民間企業では、勤務時間は平日の9時から18時、休日は土日祝日というカレンダー通りのスケジュールが基本です。これにより、以下のような変化が期待できます。

- 家族や友人との時間が増える: 土日や祝日が休みになることで、家族旅行の計画を立てたり、友人の結婚式に出席したりと、大切な人たちとの時間を犠牲にすることがなくなります。子どもの学校行事にも気兼ねなく参加できるようになり、家族との絆を深めることができます。

- プライベートの予定が立てやすい: 先々の予定を確定させやすくなるため、趣味のサークル活動や習い事、資格取得のためのスクール通いなど、自己投資やプライベートを充実させるための活動に積極的に取り組めます。

- 心身の健康を維持しやすい: 毎晩自宅のベッドで眠れる生活は、睡眠の質を向上させ、自律神経のバランスを整えます。不規則な勤務による慢性的な疲労や体調不良から解放され、心身ともに健康的な状態を維持しやすくなります。

もちろん、転職する業界や職種によっては残業や休日出勤が発生することもありますが、消防士時代のような昼夜逆転の生活や、非番日の拘束といった特有の働き方からは解放されます。「自分の時間」を主体的にコントロールできる感覚は、人生の質を大きく向上させるでしょう。

② 努力や成果が給与や評価に反映されやすい

消防士の給与体系は年功序列であり、個人の頑張りが給与に直結しにくいことは前述の通りです。これに対し、多くの民間企業、特に営業職やIT業界、ベンチャー企業などでは、個人の成果や実力が評価や報酬にダイレクトに反映される仕組みが導入されています。

成果主義の環境に身を置くことで、以下のようなメリットが生まれます。

- 高いモチベーションを維持できる: 「頑張れば頑張った分だけ報われる」という分かりやすい仕組みは、仕事に対する強いモチベーションにつながります。目標達成に向けて主体的に努力するようになり、日々の業務に張り合いが生まれます。

- 年齢に関係なくキャリアアップが可能: 年齢や社歴に関わらず、実力があれば若くして重要なポジションに抜擢されたり、大幅な昇給を実現したりすることが可能です。消防組織のような硬直的な階級制度とは異なり、スピーディーなキャリアアップを目指せます。

- 自分の市場価値を実感できる: 自分のスキルや成果が具体的な金額(給与やインセンティブ)として評価されることで、社会における自身の市場価値を客観的に把握できます。これは、自信を持ってキャリアを築いていく上で大きな支えとなります。

もちろん、成果が出なければ評価が上がらないという厳しさもありますが、消防士として培った目標達成意欲や粘り強さを持つ人にとっては、非常にやりがいのある環境と言えるでしょう。自分の力でキャリアと年収を切り拓いていきたいと考える人にとって、これは大きな魅力です。

③ 精神的なプレッシャーから解放される

消防士の仕事は、人の命を預かるという計り知れないほどの重責を伴います。火災や事故の現場では、一瞬の判断ミスが自分や仲間の命、そして要救助者の生死を分けることもあります。この極度の緊張感とプレッシャーは、日々の業務の中で常に心に重くのしかかります。

民間企業への転職は、こうした命に関わる直接的なプレッシャーから解放されることを意味します。もちろん、民間企業にも売上目標の達成や納期厳守といったプレッシャーは存在しますが、その種類と重圧の度合いは大きく異なります。

- 「最悪の事態」の質が変わる: 民間企業における仕事上の「最悪の事態」は、多くの場合、金銭的な損失や信用の失墜です。これらも重大な問題ではありますが、人の命が失われるという事態に比べれば、精神的な負荷は大きく軽減されます。

- トラウマ体験からの回避: 凄惨な現場を目の当たりにすることによる精神的ダメージや、PTSDのリスクから解放されます。夜、安心して眠れる、何気ない日常の風景に恐怖を感じることがなくなるといった変化は、精神的な平穏を取り戻す上で非常に重要です。

- オンとオフの切り替えがしやすい: 勤務時間が終われば、仕事の緊張感から完全に解放されやすくなります。消防士のように、非番の日も緊急招集を気にしたり、過去の現場を思い出したりするストレスが軽減され、心からリラックスできる時間が増えるでしょう。

精神的な健康を第一に考えたいという人にとって、このメリットは転職を決断する上で非常に大きな要因となります。

④ 興味のある分野でキャリアを築ける

消防士として働くことは、その道を極めるという素晴らしいキャリアですが、同時に他の分野に進むという選択肢は閉ざされています。もし、消防の仕事以外に強い興味や関心を持つ分野ができた場合、転職はそれを実現するための唯一の手段となります。

転職によって、全く新しい世界に飛び込み、自分の興味や好奇心を追求する自由が手に入ります。

- 未知の分野への挑戦: 例えば、最先端のテクノロジーに触れたいならITエンジニア、自分のアイデアを形にしたいなら企画職やマーケター、ものづくりが好きなら製造業など、これまでとは全く異なる分野でキャリアをスタートできます。

- スキルの習得と自己成長: 新しい仕事に就くことは、新しいスキルや知識を学ぶ絶好の機会です。未経験からのスタートは大変なこともありますが、日々新しいことを吸収し、自分が成長していく実感は大きな喜びとなるでしょう。

- 多様なキャリアパスの可能性: 一つの会社や職種に縛られる必要はありません。転職先で経験を積んだ後、さらに別の会社にステップアップしたり、専門性を高めて独立・起業したりと、キャリアの選択肢は無限に広がります。

消防士という一つの道を究めるキャリアも尊いですが、多様な経験を通じて自分自身の可能性を広げていきたいと考える人にとって、転職は新たな人生の扉を開く大きな一歩となるのです。

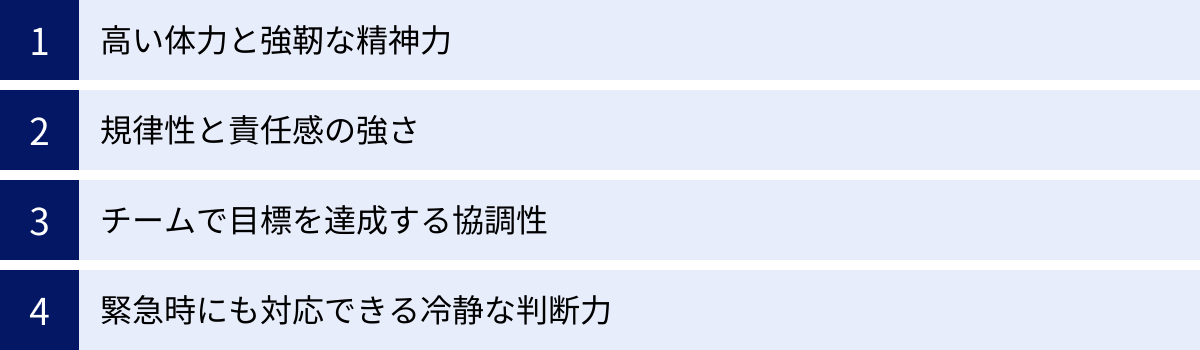

消防士の転職で活かせる4つの強み

「消防士の経験は民間企業では役に立たない」というのは誤解です。むしろ、過酷な現場で培われた経験は、どの業界・職種でも通用する強力なポータブルスキルとなります。ここでは、消防士が転職市場でアピールできる4つの強みを解説します。

① 高い体力と強靭な精神力

消防士の代名詞とも言えるのが、日々の厳しい訓練と過酷な現場活動で鍛え上げられた圧倒的な体力です。重い装備を身につけての活動や、長時間にわたる救助活動などを通じて培われた持久力や筋力は、他の職業では得難い大きなアドバンテージです。

この体力は、以下のような職種で直接的に活かすことができます。

- 現場系の仕事: 建設業界の施工管理、プラントの保守・点検、運送業のドライバーなど、体力が求められる仕事では即戦力として期待されます。

- フィットネス業界: パーソナルトレーナーやジムのインストラクターとして、自身のトレーニング経験や身体に関する知識を活かせます。説得力のある指導で、顧客からの信頼も得やすいでしょう。

さらに、体力と表裏一体である強靭な精神力(ストレス耐性)も、あらゆるビジネスシーンで高く評価されます。

- 営業職: 顧客からのクレームや、目標未達のプレッシャーにも動じず、粘り強く業務に取り組むことができます。人の生死に関わるプレッシャーを経験してきた消防士にとって、営業目標のプレッシャーは相対的に乗り越えやすいと感じるかもしれません。

- 管理職・リーダー: 困難なプロジェクトや予期せぬトラブルが発生した際にも、冷静さを失わずにチームを導くことができます。その精神的なタフさは、部下にとって大きな安心感となります。

面接では、「体力には自信があります」と一言で終わらせるのではなく、「〇〇kgの装備を背負って高層階への駆け上がりを日常的に行っていました」「24時間勤務の中でも集中力を切らさず、冷静な判断を維持し続けました」といった具体的なエピソードを交えて語ることで、その強みがよりリアルに伝わります。

② 規律性と責任感の強さ

消防組織は、厳格な規律のもとに運営されています。上官の指示を的確に理解し、迅速に行動に移す。定められたルールや手順を遵守する。こうした環境で培われた規律性の高さは、民間企業においても非常に価値のある資質です。

組織の一員としてルールを守り、チームの和を乱さずに行動できる人材は、どんな企業からも歓迎されます。特に、コンプライアンス(法令遵守)が厳しく求められる現代において、規律正しく業務を遂行できる能力は高く評価されます。

また、消防士の仕事は「市民の生命、身体及び財産を保護する」という極めて重い責任を担っています。一つのミスも許されないという環境で培われた並外れた責任感の強さは、転職市場における強力な武器となります。

- 品質管理や生産管理: ミスが許されない製造ラインや、製品の品質を担保する部署で、その責任感と注意力は大きな強みとなります。

- プロジェクトマネジメント: 納期や予算、品質に対する強いコミットメントが求められる役割で、最後までやり遂げる責任感が活かされます。

- 顧客対応: 顧客の問題や要望に対して、誠実かつ真摯に向き合い、最後まで責任を持って対応する姿勢は、顧客満足度の向上に直結します。

「与えられた仕事は、どんな困難があっても必ず最後までやり遂げます」という言葉には、消防士としての経験に裏打ちされた強い説得力が宿ります。

③ チームで目標を達成する協調性

消防活動は、個人の力だけでは決して成り立ちません。指揮隊、消火隊、救助隊、救急隊などがそれぞれの役割を果たし、密に連携することで初めてミッションを達成できます。まさにチームプレーの極致と言えるでしょう。この経験を通じて培われた協調性は、民間企業が求める最も重要なスキルの一つです。

- 多様なメンバーとの連携: 年齢や階級、専門分野の異なるメンバーと協力し、一つの目標に向かってきた経験は、企業の部署やプロジェクトチームで働く上でそのまま活かせます。

- 円滑なコミュニケーション能力: 現場では、瞬時に状況を共有し、意思疎通を図るための的確なコミュニケーションが不可欠です。「報告・連絡・相談」が徹底されている消防組織での経験は、ビジネスの基本をすでに体得していることの証明になります。

- フォロワーシップとリーダーシップ: 状況に応じて、リーダーの指示に従うフォロワーに徹することも、時には自らが率先して行動するリーダーシップを発揮することも求められます。この柔軟性は、組織の中で円滑な人間関係を築き、チーム全体のパフォーマンスを向上させる上で役立ちます。

職務経歴書や面接では、「分隊の一員として、〇〇という困難な状況下で、各隊員と役割分担・連携し、目標を達成した」といった具体的なエピソードを語ることで、あなたの協調性の高さを効果的にアピールできます。

④ 緊急時にも対応できる冷静な判断力

火災現場や事故現場は、まさにカオスの極みです。状況は刻一刻と変化し、予期せぬ事態が次々と発生します。そのような極限状況において、パニックに陥ることなく、冷静に状況を分析し、最善の行動を判断する能力は、消防士が持つ特筆すべき強みです。

この能力は、ビジネスの世界における様々な「緊急事態」で真価を発揮します。

- トラブルシューティング: システムの障害、大規模なクレーム、生産ラインの停止など、ビジネスにおける予期せぬトラブルが発生した際に、冷静に原因を特定し、的確な対応策を講じることができます。

- 交渉やプレゼンテーション: 相手からの厳しい質問や予期せぬ反論にも動揺せず、落ち着いて論理的な回答を組み立てることができます。

- リスクマネジメント: プロジェクトを進める上で潜在的なリスクを予測し、事前に対策を講じるなど、危機管理能力の高さを発揮できます。

消防士の判断は、人の生死に直結します。その重圧の中で培われた判断力は、民間企業のそれとは比較にならないほどの経験に裏打ちされています。「常に最悪の事態を想定し、複数の選択肢の中から最も合理的な行動を選択する訓練を積んできた」という経験は、あらゆるビジネスパーソンにとって模範となるものであり、採用担当者にも強く響くアピールポイントとなるでしょう。

【職種別】消防士におすすめの転職先15選

消防士として培った体力、精神力、チームワークは、多種多様な職種で活かすことができます。ここでは、消防士の強みとの親和性が高く、未経験からでも挑戦しやすいおすすめの転職先を15種類、具体的な理由とともに紹介します。

| 職種名 | 活かせる消防士の強み | おすすめの理由 |

|---|---|---|

| 公務員・インフラ系 | ||

| ① 警察官 | 規律性、体力、精神力、使命感 | 社会貢献性や組織文化に共通点が多く、公務員としての安定性も維持できる。 |

| ② 自衛官 | 体力、精神力、チームワーク、規律性 | 非常に親和性が高く、国防という新たな使命感を持って活躍できる。 |

| ⑨ 地方公務員 | 責任感、規律性、公共への奉仕精神 | 安定した環境で、行政という異なる側面から地域社会に貢献できる。 |

| ⑩ インフラ業界 | 責任感、体力、チームワーク、危機管理能力 | 社会を支える使命感は消防士と共通。安定性が高く、専門性も身につく。 |

| 体力・対人スキルを活かす仕事 | ||

| ③ フィットネスジムのトレーナー | 体力、身体に関する知識、コミュニケーション能力 | 自身の経験を直接活かせ、人の健康を支えるやりがいがある。 |

| ④ 営業職 | 精神力、目標達成意欲、コミュニケーション能力 | 成果が報酬に直結しやすく、高年収を目指せる。ストレス耐性の高さが強み。 |

| ⑤ 施工管理・現場監督 | 体力、チームマネジメント、危機管理能力 | 現場作業員をまとめるリーダーシップや、安全管理への意識が活かせる。 |

| ⑦ トラックドライバー | 体力、責任感、自己管理能力 | 一人で黙々と業務に取り組みたい人向け。安定した需要がある。 |

| ⑧ 警備員 | 責任感、緊急時対応力、規律性 | 施設や人々の安全を守る仕事。消防士の経験が信頼につながる。 |

| ⑪ 不動産業界 | 営業力、体力、コミュニケーション能力 | 営業職と同様に成果主義。大きな金額を扱う責任感とタフさが求められる。 |

| ⑫ 販売・サービス職 | コミュニケーション能力、ストレス耐性 | 人と接することが好きで、ホスピタリティ精神を活かしたい人向け。 |

| ⑬ 介護職 | 体力、精神力、人を助けたいという気持ち | 人の役に立ちたいという思いが直結する仕事。社会的な需要も高い。 |

| ⑭ 製造業(工場スタッフ) | 体力、規律性、チームワーク | ルールに沿って着実に作業を進めることが得意な人向け。 |

| 未経験から挑戦できる専門職 | ||

| ⑥ ITエンジニア | 論理的思考力、学習意欲、冷静な判断力 | 需要が高く、将来性も抜群。未経験者向けの研修が充実した企業も多い。 |

| ⑮ Webマーケター | 論理的思考力、分析力、学習意欲 | データに基づき戦略を立てる仕事。デスクワーク中心で専門性が身につく。 |

① 警察官

消防士から同じ公安職である警察官への転職は、比較的スムーズなキャリアチェンジと言えます。国民の安全を守るという使命感は共通しており、体力や精神力、規律性がそのまま活かせます。公務員としての安定した身分を維持できる点も大きなメリットです。

② 自衛官

警察官と同様に、親和性の高い転職先です。国を守るというさらに大きなスケールの使命にやりがいを感じる人に向いています。集団生活や厳しい訓練への耐性はすでに身についているため、環境への適応も早いでしょう。

③ フィットネスジムのトレーナー

日々のトレーニングで培った身体に関する豊富な知識と経験を直接活かせる仕事です。顧客の目標達成をサポートすることに喜びを感じる人に向いています。コミュニケーション能力も重要になるため、市民と接してきた経験も役立ちます。

④ 営業職

一見すると全く異なる職種ですが、実は消防士の強みが大いに活かせます。強靭な精神力は、営業目標のプレッシャーや顧客からのクレームにも動じない強さとなり、目標達成への執着心は営業成績に直結します。成果がインセンティブとして給与に反映されやすいため、頑張り次第で高収入を目指せます。

⑤ 施工管理・現場監督

建設現場の安全・品質・工程・予算を管理する仕事です。現場作業員をまとめるリーダーシップ、危険を予知し安全を確保する危機管理能力、そして体力が求められ、消防士の経験と非常にマッチします。社会インフラを創り上げるやりがいのある仕事です。

⑥ ITエンジニア

未経験からの挑戦となりますが、非常に将来性の高い職種です。論理的思考力や継続的な学習意欲が求められます。システムの不具合発生時など、緊急時に冷静に原因を特定し対処する能力は、消防士のトラブルシューティング能力と通じるものがあります。研修制度が充実している企業を選べば、文系出身者でも十分に活躍可能です。

⑦ トラックドライバー

長距離輸送やルート配送など、様々な形態があります。体力と、荷物を安全かつ時間通りに届けるという強い責任感が活かせます。一人で黙々と仕事に集中したいタイプの人に向いているでしょう。

⑧ 警備員

施設警備や機械警備、貴重品輸送警備など、業務内容は多岐にわたります。人々の安全を守るという点で消防士と共通の使命を持ち、緊急時の冷静な対応力や規律性が高く評価されます。

⑨ 地方公務員(市役所職員など)

消防士も地方公務員ですが、市役所などで働く行政職への転職も一つの選択肢です。公務員としての安定性を維持しつつ、デスクワーク中心の規則的な勤務形態になります。防災課など、消防の知識を活かせる部署に配属される可能性もあります。

⑩ インフラ業界(電力・ガス・鉄道)

社会の基盤を支える電力、ガス、水道、鉄道といったインフラ業界もおすすめです。社会貢献性が高く、安定している点が魅力です。24時間体制で社会を支えるという点で消防と共通しており、交代制勤務の職場も多いため、生活リズムの移行がスムーズな場合もあります。

⑪ 不動産業界

営業、賃貸仲介、管理など様々な職種があります。特に営業職は、営業力次第で高収入が期待できます。物件案内などで外を歩き回ることも多く、消防士の体力が役立ちます。大きな金額を扱う責任感や、顧客との信頼関係を築くコミュニケーション能力が求められます。

⑫ 販売・サービス職

アパレル、家電量販店、ホテル、飲食店など、顧客と直接関わる仕事です。市民と接する中で培ったコミュニケーション能力や、クレームにも冷静に対応できるストレス耐性が活かせます。人と話すことが好きで、誰かの役に立つことに喜びを感じる人に向いています。

⑬ 介護職

高齢化社会において、ますます需要が高まっている仕事です。利用者の移乗介助などで体力が求められるほか、人の役に立ちたいという奉仕の精神、利用者の急変にも対応する冷静さなど、消防士の経験が多方面で活かせます。

⑭ 製造業(工場スタッフ)

マニュアルやルールに沿って、正確に製品を作り上げる仕事です。規律を守って着実に作業をこなす能力や、チームで協力して生産目標を達成する協調性が求められます。黙々と作業に集中したい人に向いています。

⑮ Webマーケター

WebサイトやSNSなどを活用して、商品やサービスが売れる仕組みを作る仕事です。データ分析に基づいた論理的な戦略立案が求められます。ITエンジニア同様、未経験から挑戦可能で、デスクワーク中心の専門職に就きたい人におすすめです。

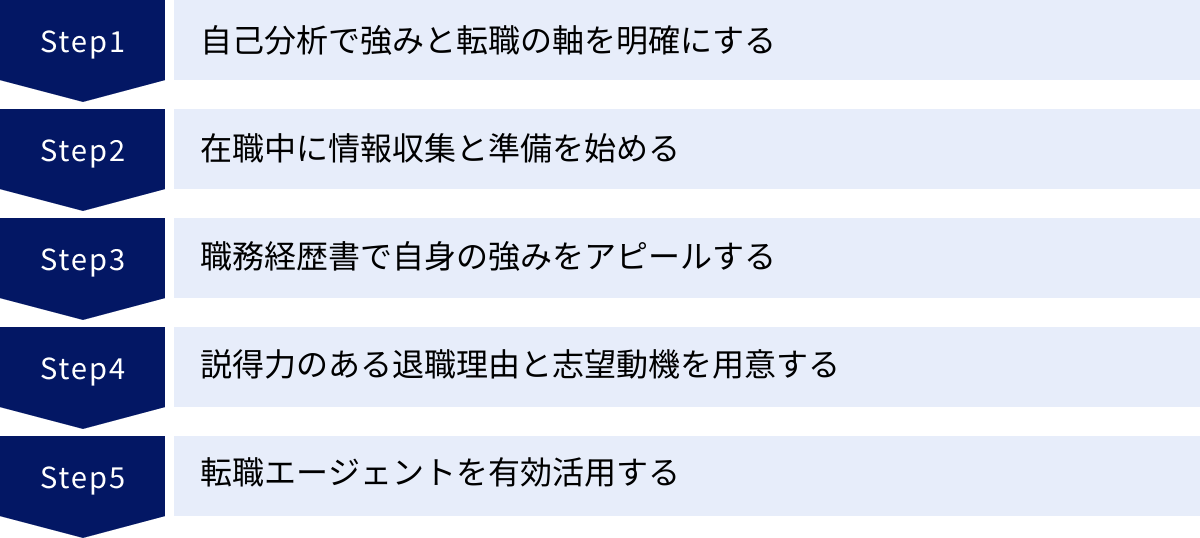

消防士からの転職を成功させる5つのステップ

思いつきで行動するのではなく、計画的にステップを踏むことが、消防士からの転職を成功させるための鍵です。在職中にできることから始め、万全の準備で臨みましょう。

① 自己分析で強みと転職の軸を明確にする

転職活動の第一歩であり、最も重要なのが自己分析です。これを怠ると、転職の方向性が定まらず、後悔する結果になりかねません。

まずは、「なぜ転職したいのか」を深掘りします。

- 不満点の洗い出し:「給与が上がらない」「プライベートの時間がない」「人間関係が辛い」など、具体的な不満をすべて書き出します。

- 不満の根源を探る:なぜそう感じるのかを「なぜ?」と5回繰り返してみましょう。例えば「プライベートの時間がない」→「なぜ?」→「不規則な勤務だから」→「なぜ?」→「家族と過ごす時間が欲しいから」というように、本質的な欲求が見えてきます。

次に、「転職して何を実現したいのか(転職の軸)」を明確にします。

- Will(やりたいこと):どんな仕事に興味があるか、どんな働き方がしたいか。

- Can(できること):消防士の経験で得たスキルや強みは何か。

- Must(すべきこと):年収はいくら必要か、勤務地はどこがいいか、譲れない条件は何か。

この3つの円が重なる部分が、あなたにとって最適なキャリアの方向性です。この「転職の軸」がブレない限り、求人情報や面接官の言葉に惑わされることなく、一貫した転職活動が可能になります。

② 在職中に情報収集と準備を始める

衝動的に退職するのは絶対に避けましょう。 安定した収入と社会的信用がある在職中にこそ、じっくりと準備を進めるべきです。

- 情報収集: 転職サイトや転職エージェントに登録し、どのような求人があるのかを眺めてみましょう。様々な業界や職種の仕事内容、求められるスキル、給与水準などを知ることで、自分の市場価値やキャリアの選択肢を客観的に把握できます。

- スキルアップ: 興味のある職種が決まったら、関連する資格の勉強を始めたり、オンライン講座でスキルを学んだりするのも有効です。例えば、ITエンジニアを目指すならプログラミングの基礎学習、不動産業界なら宅地建物取引士の勉強などが考えられます。在職中に準備を進めることで、転職活動を有利に進められます。

- 資金計画: 転職活動には、交通費やスーツ代などの費用がかかります。また、転職先が決まるまでの生活費も必要です。退職後の生活に困らないよう、ある程度の貯蓄をしておくと心に余裕が生まれます。

焦らず、水面下で着々と準備を進めることが、成功への近道です。

③ 職務経歴書で自身の強みをアピールする

職務経歴書は、あなたの経験とスキルを採用担当者に伝えるための重要なプレゼンテーション資料です。消防士の業務内容は特殊なため、民間企業の採用担当者にも理解できるよう「翻訳」する作業が不可欠です。

- 単なる業務内容の羅列はNG: 「消火活動」「救助活動」と書くだけでは、あなたの強みは伝わりません。

- 具体的なエピソードと成果を盛り込む: どのような状況(Situation)で、どのような課題(Task)があり、あなたがどのように行動し(Action)、その結果どうなったか(Result)という「STARメソッド」を意識して記述しましょう。

(悪い例)

・チームでの救助活動に従事。

(良い例)

・【チーム連携による要救助者の救出】

大規模なビル火災において、5名の分隊の一員として内部に進入。濃煙と熱気で視界が悪い中、無線で他隊と常に位置情報を共有し、冷静に状況を判断。チームメンバーと協力して障害物を除去し、逃げ遅れた要救助者1名を無事救出することに成功しました。この経験を通じ、極限状況下での冷静な判断力と、目標達成に向けた高い協調性を培いました。

このように、具体的な行動とそこから得られたスキルを結びつけて記述することで、採用担当者はあなたの能力を自社の業務に置き換えてイメージしやすくなります。

④ 説得力のある退職理由と志望動機を用意する

面接で必ず聞かれるのが「なぜ消防士を辞めるのか」という退職理由と、「なぜ当社を志望するのか」という志望動機です。この二つには一貫性を持たせ、ポジティブな印象を与えることが重要です。

- 退職理由はポジティブに変換する: 「人間関係が嫌で」「給料が安いから」といったネガティブな理由は避けましょう。たとえそれが本音だとしても、そのまま伝えると「不満があったらまた辞めるのでは」という印象を与えてしまいます。

- (例)「年功序列で評価されない」→「自身の努力や成果が正当に評価される環境で、より高いレベルに挑戦したいと考えました」

- (例)「プライベートの時間がない」→「ワークライフバランスを整え、自己投資の時間を確保することで、長期的にキャリアを築き、貴社に貢献していきたいと考えています」

- 志望動機は「自分ごと」として語る: 「御社の理念に共感しました」だけでは不十分です。なぜその企業でなければならないのか、自分のどの強みを活かして、どのように貢献したいのかを具体的に述べましょう。

- (例)「消防士として培ったチームで目標を達成する力を、貴社の〇〇というプロジェクトで発揮し、チームの一員として事業の成功に貢献したいです」

退職理由と志望動機を繋げ、「〇〇という現状を変え、貴社で〇〇を実現したい」というストーリーとして語ることで、説得力が格段に増します。

⑤ 転職エージェントを有効活用する

特に、公務員から民間企業への転職など、キャリアチェンジの度合いが大きい場合は、転職エージェントの活用を強くおすすめします。転職エージェントは、無料で様々なサポートを提供してくれる転職のプロフェッショナルです。

- 客観的なキャリア相談: あなたの経歴や希望をヒアリングし、第三者の視点から最適なキャリアプランやおすすめの求人を提案してくれます。自分では気づかなかった可能性を発見できることもあります。

- 非公開求人の紹介: Webサイトなどには掲載されていない「非公開求人」を紹介してもらえることがあります。これには優良企業の求人が多く含まれており、選択肢が大きく広がります。

- 応募書類の添削・面接対策: 消防士の経験を民間企業向けにアピールする方法など、プロの視点で職務経歴書を添削してくれます。また、想定される質問に基づいた模擬面接など、実践的な対策も受けられます。

- 企業との交渉代行: 面接日程の調整や、採用が決まった後の給与交渉など、自分ではやりにくいことを代行してくれます。

複数のエージェントに登録し、自分と相性の良いキャリアアドバイザーを見つけることが、転職活動をスムーズに進めるコツです。

消防士の転職におすすめの転職エージェント3選

転職エージェントは数多く存在しますが、それぞれに特徴や強みがあります。ここでは、求人数が多く、幅広い業界・職種に対応しており、消防士からの転職でも安心して利用できる大手総合型の転職エージェントを3つ紹介します。

① リクルートエージェント

業界最大級の求人数を誇る、転職支援実績No.1のエージェントです。あらゆる業界・職種の求人を網羅しており、地方の求人も豊富なため、Uターン・Iターン転職を考えている方にも最適です。

- 特徴: 公開求人・非公開求人ともに圧倒的な数を保有しており、選択肢の幅が非常に広いのが最大の強みです。各業界に精通したキャリアアドバイザーが多数在籍しており、専門性の高いアドバイスが期待できます。

- サポート内容: 提出書類の添削、独自に分析した業界・企業情報の提供、面接対策セミナーなど、サポート体制が非常に充実しています。

- おすすめな人:

- できるだけ多くの求人を見て、自分の可能性を探りたい方

- 転職したい業界や職種がまだ明確に定まっていない方

- 実績豊富なエージェントのサポートを受けたい方

参照:株式会社リクルート リクルートエージェント公式サイト

② doda

パーソルキャリア株式会社が運営する、求人紹介とスカウトサービスの両方を兼ね備えた転職サービスです。キャリアアドバイザーからの紹介だけでなく、企業から直接オファーが届くこともあり、転職のチャンスが広がります。

- 特徴: 「エージェントサービス」「スカウトサービス」「転職サイト」の3つの機能を一つのプラットフォームで利用できるのが特徴です。全国で定期的に開催される「doda転職フェア」は、多くの企業と直接話せる貴重な機会です。

- サポート内容: キャリアカウンセリングはもちろん、年収査定や合格診断といった独自のツールも充実しており、自己分析に役立ちます。

- おすすめな人:

- アドバイザーからの提案だけでなく、自分でも積極的に求人を探したい方

- 企業からのスカウトを受けて、自分の市場価値を確かめたい方

- 転職イベントなどで情報収集をしたい方

参照:パーソルキャリア株式会社 doda公式サイト

③ マイナビエージェント

株式会社マイナビが運営しており、特に20代〜30代の若手層の転職支援に強みを持つエージェントです。中小企業やベンチャー企業の求人も多く、幅広い選択肢の中から自分に合った企業を見つけやすいのが特徴です。

- 特徴: 担当のキャリアアドバイザーが企業の人事担当者と直接やり取りを行う「リクルーティングアドバイザー」を兼任しているケースが多く、企業の内部情報や求める人物像について、より詳細でリアルな情報を提供してもらえます。

- サポート内容: 丁寧で親身なカウンセリングに定評があり、応募書類の添削や面接対策も回数無制限で徹底的にサポートしてくれます。初めての転職で不安が多い方でも安心です。

- おすすめな人:

- 20代〜30代で、初めて転職活動をする方

- 手厚いサポートを受けながら、じっくりと転職活動を進めたい方

- 中小企業や成長企業にも視野を広げたい方

参照:株式会社マイナビ マイナビエージェント公式サイト

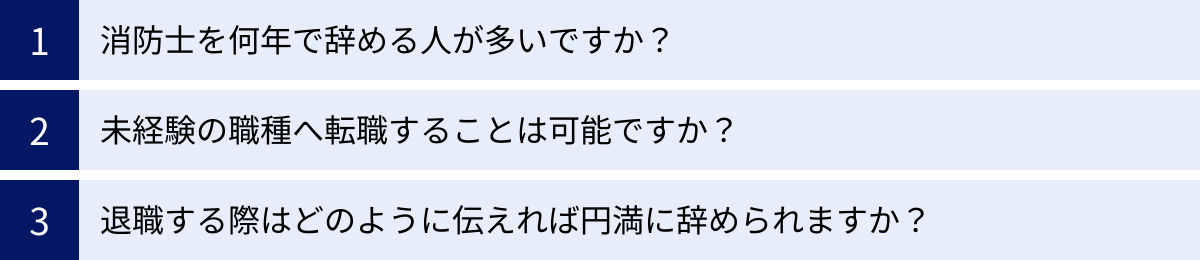

消防士の転職に関するよくある質問

最後に、消防士の転職に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

消防士を何年で辞める人が多いですか?

公的な統計データとして「消防士の平均勤続年数」や「離職率」が明確に示されているものは少ないですが、一般的には、入庁後3〜5年目の若手層と、勤続10年前後の中堅層に退職者が多い傾向が見られます。

- 若手層(3〜5年目): 一通りの業務を経験し、仕事の厳しさや組織の体質を理解した上で、キャリアの方向転換を考える時期です。民間企業へのポテンシャル採用もされやすく、比較的転職しやすい年代でもあります。

- 中堅層(10年前後): 昇進や家庭環境の変化などを機に、将来のキャリアプランやワークライフバランスを再考する時期です。体力的な不安や、年功序列の限界を感じて転職を決意するケースが見られます。

もちろん、定年まで勤め上げる方が大多数ですが、これらの節目で転職を考える人が一定数存在するのが実情です。

未経験の職種へ転職することは可能ですか?

はい、十分に可能です。 特に20代から30代前半であれば、企業側もこれまでの経験そのものより、ポテンシャル(将来性)や人柄、学習意欲を重視する「ポテンシャル採用」を積極的に行っています。

消防士として培った精神力、責任感、協調性といったポータブルスキルは、未経験の職種であっても高く評価されます。「なぜその職種に挑戦したいのか」という熱意と、新しいことを貪欲に学ぶ姿勢を示すことができれば、未経験というハンディキャップは十分に乗り越えられます。ITエンジニアやWebマーケター、営業職など、未経験者歓迎の求人が多い職種から検討を始めると良いでしょう。

退職する際はどのように伝えれば円満に辞められますか?

円満退職は、社会人としての重要なマナーです。お世話になった職場との関係を良好に保つためにも、以下の手順を踏むことをおすすめします。

- 退職の意思を固める: 転職先の内定を得るなど、退職の意思が確固たるものになってから行動に移しましょう。

- 就業規則を確認する: 「退職の〇ヶ月前までに申し出ること」といった規定を確認します。一般的には1〜3ヶ月前が目安です。

- 直属の上司に伝える: まずは直属の上司に、アポイントを取って口頭で伝えます。「ご相談したいことがあります」と切り出し、会議室など他の人に聞かれない場所で話すのがマナーです。同僚などに先に話すのは避けましょう。

- 退職理由を伝える: 退職理由は、前述の通り、不満や批判ではなく、「自身のキャリアプランのため」といった前向きな内容を簡潔に伝えます。強い引き止めにあう可能性もありますが、感謝の気持ちを伝えつつも、決意が固いことを誠実に説明しましょう。

- 退職届を提出し、引き継ぎを行う: 上司の指示に従い、正式な退職届を提出します。後任者や他のメンバーが困らないよう、業務の引き継ぎは責任を持って丁寧に行いましょう。

- 関係者への挨拶: 最終出勤日には、お世話になった上司や同僚に感謝の気持ちを込めて挨拶をします。

最後まで責任感のある姿勢を貫くことが、円満退職の最大のポイントです。立つ鳥跡を濁さずの精神で、良好な関係のまま次のステージへ進みましょう。