新しいキャリアを築きたいと考えたとき、「異業種への転職」は非常に魅力的な選択肢です。しかし、未知の分野へ飛び込むことへの期待と同時に、「本当に成功できるだろうか」「何から始めればいいのか分からない」といった不安を抱える人も少なくありません。

この記事では、異業種への転職を成功させたいと考えるすべての方に向けて、その基礎知識から具体的な成功のポイント、おすすめの職種、採用担当者に響く志望動機の書き方まで、網羅的に解説します。

異業種転職は、決して簡単な道ではありません。しかし、正しい知識と戦略的な準備があれば、これまでの経験を活かしながらキャリアの幅を大きく広げ、理想の働き方を実現できます。この記事が、あなたの新たな一歩を力強く後押しする道しるべとなれば幸いです。

目次

異業種への転職とは

キャリアチェンジを考える上で頻繁に耳にする「異業種転職」という言葉。漠然としたイメージはあっても、その正確な定義や現状について深く理解している人は意外と少ないかもしれません。まずは、異業種転職の基本を押さえ、自身のキャリアプランを考える上での現在地を明確にしましょう。

異業種転職の現状と成功率

異業種への転職とは、これまで経験してきた「業界」と「職種」の両方を同時に変える働き方のことを指します。例えば、飲食店のホールスタッフがIT企業のプログラマーに転身するようなケースがこれに該当します。これまでのキャリアとは全く異なる分野へ挑戦するため、大きな変化を伴いますが、その分、新しい可能性を切り拓くチャンスも秘めています。

厚生労働省が公表している「令和2年転職者実態調査の概況」によると、転職者が以前の勤め先と異なる産業へ移った割合は全体の約3分の2に上ります。さらに、職種についても、前の仕事と「全く異なる仕事」に就いた人が26.3%、「どちらかといえば異なる仕事」が24.1%となっており、合わせると過半数の人が前職とは異なる職種へ転職していることが分かります。(参照:厚生労働省 令和2年転職者実態調査の概況)このデータは、多くの人がキャリアチェンジとして異業種・異職種への転職を選択している現実を示しており、決して珍しいケースではないことが理解できます。

では、その「成功率」はどの程度なのでしょうか。残念ながら、異業種転職の成功率を明確に示す公的な統計データは存在しません。なぜなら、「成功」の定義が人によって大きく異なるためです。年収が上がれば成功と考える人もいれば、やりがいやワークライフバランスの改善を成功と捉える人もいます。

そこで、成功の指標をいくつか挙げてみましょう。

- 年収の向上: 成長産業や需要の高い職種へ移ることで、将来的に年収がアップする。

- 労働条件の改善: 残業時間の削減、リモートワークの導入、福利厚生の充実など、働きやすい環境が手に入る。

- 仕事への満足度向上: 自分の興味や関心に合った仕事に就くことで、高いモチベーションで業務に取り組める。

- 将来性の確保: スキルアップを実感でき、今後のキャリアパスが明確に描けるようになる。

これらのうち、自分が何を最も重視するのかを明確にすることが、転職活動の軸となり、結果的に「成功した」と実感できる転職に繋がります。異業種転職の成否は、事前の準備と明確な目的意識によって大きく左右されると言っても過言ではありません。この先の章で解説する具体的なステップを踏むことで、その成功確率を格段に高めることが可能です。

同職種転職や他業界転職との違い

「異業種転職」をより深く理解するために、他の転職パターンとの違いを整理しておきましょう。転職は大きく分けて以下の3つのパターンに分類できます。それぞれの特徴と難易度を比較することで、自分が目指すキャリアチェンジがどのパターンに当てはまるのかを客観的に把握できます。

| 転職パターン | 業界 | 職種 | 難易度 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 同業界・同職種転職 | 変更なし | 変更なし | 低 | 最も一般的な転職。即戦力として評価されやすく、年収アップや待遇改善を狙いやすい。 |

| 異業界・同職種転職 | 変更 | 変更なし | 中 | 職務スキルはそのまま活かせるが、業界知識や商習慣を新たに学ぶ必要がある。 |

| 同業界・異職種転職 | 変更なし | 変更 | 中~高 | 業界知識は活かせるが、職務内容は未経験。社内異動に近いが、求められるスキルが大きく異なる。 |

| 異業界・異職種転職 | 変更変更 | 高 | いわゆる「異業種転職」。業界・職種ともに未経験のため、ポテンシャルや学習意欲が重視される。 |

同業界・同職種転職は、例えば自動車メーカーの営業担当者が、別の自動車メーカーの営業職に転職するケースです。求められるスキルや知識がほぼ同じであるため、即戦力として高く評価されやすく、転職の難易度は最も低いと言えます。キャリアアップや年収交渉もしやすいのが特徴です。

異業界・同職種転職は、自動車メーカーの営業担当者が、IT企業の営業職に転職するようなケースです。営業スキルはそのまま活かせますが、扱う商材や顧客層、業界特有のルールが異なるため、新しい知識の習得が求められます。汎用性の高い職種(営業、経理、人事など)で起こりやすいパターンです。

同業界・異職種転職は、自動車メーカーの営業担当者が、同社のマーケティング部門に転職するケース(社外への転職を想定)。業界知識はあるものの、マーケティングという新しい職務スキルを身につける必要があります。業界への深い理解が有利に働くこともあります。

そして、異業界・異職種転職が、本記事で扱うテーマです。自動車メーカーの営業担当者が、Web制作会社のWebデザイナーになる、といったケースがこれにあたります。これまでの経験が直接的には活かしにくいため、選考のハードルは最も高くなります。しかし、だからこそ、これまでの経験と新しいスキルを掛け合わせることで、他の人にはない独自の価値を発揮できる可能性を秘めています。

自分の目指す転職がどのパターンに当てはまるかを理解し、それぞれに求められる対策を講じることが、成功への第一歩となるのです。

異業種へ転職する3つのメリット

未知の領域への挑戦である異業種転職には、困難が伴う一方で、それを上回る大きなメリットが存在します。これまでのキャリアの延長線上では得られなかった新しい価値を手に入れることができるのが、異業種転職の最大の魅力です。ここでは、代表的な3つのメリットを深掘りしていきます。

① 新しい知識やスキルが身につく

異業種転職の最も直接的で分かりやすいメリットは、全く新しい分野の専門知識や技術スキルを習得できることです。これまでとは異なる環境に身を置くことで、思考の枠組みが広がり、自身の成長をダイレクトに実感できます。

例えば、事務職からITエンジニアに転職した場合を考えてみましょう。これまではWordやExcelといったオフィスソフトのスキルが中心だったかもしれませんが、転職後はプログラミング言語(Python, Java, Rubyなど)、データベースの知識、サーバーやネットワークの仕組みといった専門的なITスキルを学ぶことになります。これらのスキルは、現代のあらゆるビジネスで需要が高まっており、一度身につければ将来のキャリアにおける強力な武器となります。

また、Webマーケターに転職すれば、SEO(検索エンジン最適化)、広告運用のノウハウ、データ分析ツール(Google Analyticsなど)の活用方法、SNSマーケティングの戦略立案といったスキルが身につきます。これらのスキルは、単にWeb業界だけでなく、自社製品やサービスを持つあらゆる企業で求められる汎用性の高い能力です。

このように、新しいスキルを習得することは、単に「できることが増える」だけではありません。それは自己肯定感の向上に繋がり、仕事へのモチベーションを高める効果もあります。昨日までできなかったことが今日できるようになる、という経験は、何物にも代えがたい喜びと自信を与えてくれます。

さらに重要なのは、「既存のスキル」と「新しいスキル」の掛け算が生まれる点です。例えば、前職で培った顧客対応能力を持つ人がプログラミングを学べば、顧客の要望を的確に理解し、それをシステムに反映できる「顧客視点を持ったエンジニア」として独自の価値を発揮できます。このように、異業種転職は、あなたを唯一無二の存在へと成長させる大きな可能性を秘めているのです。

② これまでの経験を活かしてキャリアの幅を広げられる

「未経験の業界に行くのだから、今までの経験はリセットされてしまうのでは?」と考える人もいるかもしれません。しかし、それは大きな誤解です。むしろ、異業種転職は、これまでの経験を新しい形で活かし、キャリアの可能性を飛躍的に広げる絶好の機会なのです。

ここで重要になるのが「ポータブルスキル」という考え方です。ポータブルスキルとは、業種や職種が変わっても持ち運びができる、汎用性の高い能力のことを指します。具体的には、コミュニケーション能力、課題解決能力、論理的思考力、プロジェクトマネジメント能力、交渉力などが挙げられます。

一見すると、前職の経験と転職先の仕事は全く関係ないように思えるかもしれません。しかし、物事の捉え方や仕事の進め方といったポータブルスキルは、どんな環境でも必ず活きてきます。例えば、以下のようなケースが考えられます。

- 接客業から法人営業へ:

- 活かせる経験: お客様のニーズを汲み取る傾聴力、相手に合わせた提案力、クレーム対応で培った忍耐力。

- 新しい価値: 顧客との信頼関係を築くのが早く、きめ細やかなフォローで高い顧客満足度を実現できる営業担当者になれる。

- 製造業の生産管理からITプロジェクトマネージャーへ:

- 活かせる経験: 納期管理能力、品質管理の視点、複数の工程を調整する能力、コスト意識。

- 新しい価値: システム開発の進捗管理を徹底し、品質と納期の両方を高いレベルで担保できるプロジェクトマネージャーとして活躍できる。

- 金融業界の窓口担当から人事・採用担当へ:

- 活かせる経験: 丁寧なヒアリング能力、複雑な商品を分かりやすく説明する力、コンプライアンス意識。

- 新しい価値: 候補者の潜在的な能力や適性を引き出す面接ができ、企業の魅力を的確に伝えられる採用担当者になれる。

このように、前職での経験は、新しい業界に「新しい視点」や「異なる発想」をもたらす貴重な資源となります。同じ業界に長くいる人たちにとっては当たり前になってしまったことでも、異業種から来たあなたにとっては「なぜこうなっているのだろう?」という新鮮な疑問が浮かぶかもしれません。その疑問こそが、業務改善やイノベーションのきっかけになるのです。

異業種転職は、キャリアをリセットするのではなく、「キャリアの掛け算」によって、あなただけのユニークな市場価値を創造するプロセスであると捉えましょう。

③ 年収アップや待遇改善の可能性がある

異業種転職は一時的に年収が下がるリスクがある一方で、戦略的に業界や職種を選ぶことで、将来的な年収アップや労働条件の大幅な改善を実現できる可能性も十分にあります。

年収アップが期待できるのは、主に次のようなケースです。

- 衰退産業から成長産業への転職:

市場が縮小している業界から、今後も拡大が見込まれる成長産業(例:IT・Web業界、DX関連、AI、再生可能エネルギーなど)へ移ることで、企業の業績向上に伴う給与水準の上昇や、より良い条件での再転職の機会が期待できます。業界全体の将来性を見極めることが重要です。 - 需要の高い専門職への転職:

人手不足が深刻で、専門スキルを持つ人材の需要が高い職種(例:ITエンジニア、データサイエンティスト、Webマーケター、施工管理など)を目指すケースです。未経験からのスタートでも、スキルを習得し実務経験を積むことで、数年後には前職の年収を大きく上回る可能性があります。 - インセンティブ制度が充実した職種への転職:

例えば、固定給中心の事務職から、成果が給与に反映されやすい営業職やコンサルタント職へ転職するケースです。自身の努力や成果次第で、青天井の収入を得られる可能性があります。

年収だけでなく、働き方や福利厚生といった「待遇」の改善も大きなメリットです。例えば、長時間労働が常態化している業界から、ワークライフバランスを重視する文化のある業界へ転職することで、プライベートの時間を確保しやすくなります。

- リモートワークの導入: IT業界などではリモートワークやフレックスタイム制が浸透しており、場所に縛られない柔軟な働き方が可能です。

- 年間休日の増加: 業界や企業によっては、年間休日が125日以上であったり、長期休暇が取得しやすかったりします。

- 福利厚生の充実: 住宅手当、資格取得支援制度、学習費用の補助など、社員の成長や生活をサポートする制度が整っている企業も多くあります。

もちろん、これらのメリットを享受するためには、入念な業界・企業研究が不可欠です。「なんとなく良さそう」というイメージだけで転職を決めるのではなく、その業界の平均年収、将来性、働き方の実態などを客観的なデータに基づいて判断することが、後悔しない転職の鍵となります。

異業種転職のデメリットと「やめとけ」と言われる理由

異業種転職には多くのメリットがある一方で、見過ごすことのできないデメリットや困難も存在します。周囲から「やめとけ」と言われたり、インターネットでネガティブな情報を見たりして、不安に感じている方もいるでしょう。ここでは、代表的な3つのデメリットと、その背景にある理由を正直に解説します。これらのリスクを事前に理解し、対策を考えることが成功への近道です。

即戦力として評価されにくい

異業種転職における最大のハードルは、未経験者であるため「即戦力」として評価されにくいという点です。採用する企業側から見れば、同じポジションに応募してきた同職種経験者とあなたを比較した場合、どうしても業務経験や専門知識が豊富な経験者の方に目が行きがちです。

具体的には、以下のような状況が考えられます。

- 書類選考で不利になる: 職務経歴書に記載されている業務内容が募集職種と直接関連しないため、人事担当者の目に留まりにくく、面接にすら進めないケースがあります。

- 面接での評価基準が厳しい: 面接では「なぜ経験のある〇〇さんではなく、未経験のあなたを採用するメリットがあるのか」という問いに、説得力のある回答をしなければなりません。ポテンシャルや熱意だけでは、採用を勝ち取るのは難しいのが現実です。

- 入社後のギャップ: 採用されたとしても、最初は簡単なアシスタント業務や雑用からスタートすることが多く、前職でバリバリ活躍していた人ほど「こんなはずではなかった」とギャップを感じることがあります。周囲の同僚が当たり前に使っている専門用語が分からず、会話についていけないといった疎外感を覚えるかもしれません。

この「即戦力ではない」というハンデを乗り越えるためには、単なるやる気や熱意のアピールだけでは不十分です。対策としては、前述した「ポータブルスキル」を前面に押し出すことが極めて重要になります。「前職の〇〇という経験で培った課題解決能力は、貴社の△△という業務においても必ず活かせます」というように、これまでの経験と応募先の業務内容を具体的に結びつけて説明するロジックを組み立てる必要があります。

また、自主的に関連資格の勉強をしたり、オンラインスクールでスキルを学んだりするなど、「即戦力に近づくための努力をすでに行っている」という具体的な行動を示すことで、学習意欲と本気度を証明し、採用担当者の見方を変えることができます。

一時的に年収が下がる可能性がある

キャリアアップを目指しての転職であっても、異業種転職では一時的に年収が下がってしまうケースが少なくありません。特に、前職で役職に就いていたり、高い専門性を評価されていたりした人ほど、その下落幅は大きくなる傾向があります。

年収が下がる主な理由は、企業が未経験者を採用する際には「ポテンシャル採用」となるためです。企業側は、あなたが一人前の戦力になるまでの教育コストや時間を投資として考えています。そのため、入社時点では経験者よりも低い給与水準からスタートするのが一般的です。

例えば、年収600万円の管理職が、未経験のITエンジニアとして転職する場合、年収350〜450万円程度からのスタートになることも珍しくありません。この収入減は、日々の生活設計に直接的な影響を与えます。家計の収支を見直し、転職後の生活に耐えられるだけの貯蓄があるか、パートナーの理解は得られるかなど、現実的な資金計画を立てておくことが不可欠です。

しかし、ここで重要なのは、この年収ダウンが「一時的なもの」であると捉える長期的な視点です。需要の高い成長分野へ転職した場合、スキルと経験を積むことで数年後には前職の年収を上回り、さらにその先も継続的な年収アップが見込める可能性があります。

このデメリットを乗り越えるためには、以下の2つの視点が重要です。

- 短期的な生活防衛: 転職後、少なくとも半年〜1年程度は収入が減っても生活できるように、固定費の見直しや貯蓄計画を立てておく。

- 長期的なキャリアプラン: 転職先でどのようなスキルを身につけ、3年後、5年後にどのくらいの年収を目指せるのか、具体的なキャリアパスを描く。面接の場でも、この長期的な視点を伝えることで、単に目先の条件で転職を考えているわけではない、計画性のある人材だと評価されます。

目先の年収ダウンに囚われず、将来的なリターンを見据えた投資として転職を考えられるかが、後悔しないための重要な分かれ道となります。

新しい知識の習得や人間関係の構築で苦労することがある

無事に転職できたとしても、そこがゴールではありません。新しい環境に慣れるまでの期間は、多くの人が精神的・肉体的な負担を感じます。特に、異業種転職ではその負担が大きくなる傾向があります。

第一の壁は、膨大な量の新しい知識をインプットしなければならないことです。業務に必要な専門知識はもちろんのこと、業界特有の専門用語、独自の商習慣、社内ルールなど、覚えるべきことは山積みです。周囲の先輩や同僚が当たり前に交わしている会話の意味が分からず、焦りや孤独を感じることもあるでしょう。業務時間内だけでは学習が追いつかず、帰宅後や休日にも勉強時間を確保する必要が出てくるかもしれません。この「学び続ける」という姿勢を維持できないと、徐々に仕事についていけなくなり、挫折の原因となります。

第二の壁は、人間関係の再構築です。前職では気心の知れた同僚や頼れる上司がいたかもしれませんが、転職先では全員が「初めまして」の状態からスタートします。新しい職場のカルチャーや暗黙のルールを理解し、その中で自分の立ち位置を確立していくプロセスは、人によっては大きなストレスとなります。特に、年下の先輩や上司に教えを請う場面も出てくるため、プライドが邪魔をして素直に質問できなかったり、指摘を受け入れられなかったりすると、人間関係がこじれてしまう可能性があります。

これらの苦労を乗り越えるためには、「完璧でなくてもいい」と考える柔軟性と、「分からないことは素直に聞く」という謙虚な姿勢が何よりも大切です。入社直後から完璧に仕事をこなせる未経験者はいません。むしろ、積極的に質問し、早く業務を覚えようとする意欲的な姿勢は、周囲から「応援したい」と思われ、良好な人間関係を築くきっかけにもなります。

異業種転職は、仕事のスキルだけでなく、環境適応力やコミュニケーション能力といった人間的な成長も求められる、まさに総合力が試される挑戦なのです。

異業種転職が成功する人・失敗する人の違い

同じように異業種転職に挑戦しても、結果的に「転職してよかった」と心から思える人と、「こんなはずではなかった」と後悔してしまう人がいます。その差はどこにあるのでしょうか。ここでは、成功する人と失敗しやすい人の特徴を対比させることで、目指すべき姿と避けるべき行動を明らかにします。

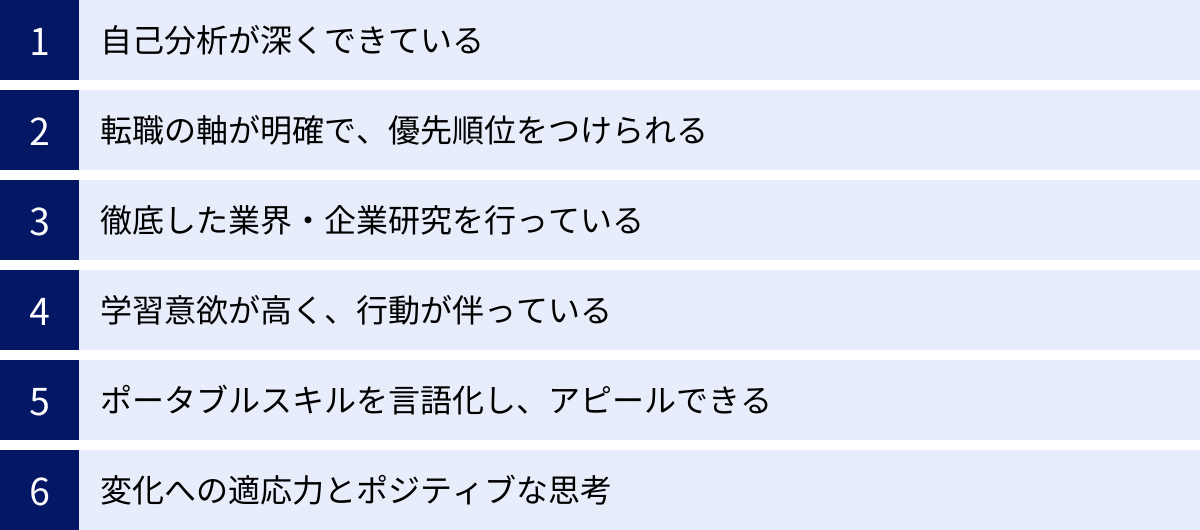

成功する人の特徴

異業種転職を成功させる人々には、いくつかの共通した思考や行動パターンが見られます。これらは才能やセンスではなく、意識と準備で身につけることができるものです。

- 自己分析が深くできている:

成功する人は、「なぜ転職したいのか(Why)」「自分に何ができるのか(Can)」「将来何をしたいのか(Will)」という3つの問いに対して、明確な答えを持っています。過去のキャリアを丁寧に棚卸しし、自分の強み・弱み、価値観、興味の方向性を客観的に理解しています。この深い自己理解が、後述する「転職の軸」をブレさせない土台となります。 - 転職の軸が明確で、優先順位をつけられる:

「年収」「仕事内容」「働き方」「企業文化」「将来性」など、転職において重視する項目は人それぞれです。成功する人は、これらの項目に自分なりの優先順位をつけています。「給与は一時的に下がっても、3年後に市場価値の高いスキルが身につく環境が最優先」といったように、「これだけは譲れない」という軸が明確なため、求人情報に振り回されることなく、自分に合った企業を効率的に見つけることができます。 - 徹底した業界・企業研究を行っている:

「キラキラして見える」「楽そう」といった漠然としたイメージで転職先を選びません。業界の動向、ビジネスモデル、将来性、そして応募先企業の事業内容、財務状況、社風、働き方の実態まで、公式サイトやIR情報、ニュース、口コミサイトなどを駆使して徹底的に調べ上げます。理想と現実のギャップを事前に埋める努力を惜しまないため、入社後のミスマッチが起こりにくいのです。 - 学習意欲が高く、行動が伴っている:

「未経験なので教えてください」という受け身の姿勢ではなく、「未経験だからこそ、誰よりも学びます」という能動的な姿勢を持っています。転職活動を始める前から関連書籍を読んだり、オンライン講座で基礎知識を学んだり、資格取得に向けて勉強したりと、具体的な行動でその熱意を証明します。この姿勢は、選考過程でも高く評価されます。 - ポータブルスキルを言語化し、アピールできる:

自分のこれまでの経験が、新しい職場でどのように活かせるのかを論理的に説明できます。「前職で培った〇〇という課題解決能力は、貴社の△△という業務において、このように貢献できると考えています」といった形で、過去・現在・未来を繋ぐ一貫したストーリーを語ることができるため、採用担当者を納得させることができます。 - 変化への適応力とポジティブな思考:

新しい環境での困難や失敗を、成長の機会と捉えることができます。うまくいかないことがあっても過度に落ち込まず、「どうすれば改善できるか」を考え、行動に移せる柔軟性を持っています。

失敗・後悔しやすい人の特徴

一方で、異業種転職で失敗や後悔をしてしまう人にも、共通の傾向が見られます。もし自分に当てはまる点があれば、今からでも考え方や行動を修正していくことが重要です。

- 転職理由が「逃げ」である:

「今の仕事が辛いから」「人間関係が嫌だから」といった、現状からの逃避が転職の主な動機になっているケースです。ネガティブな理由から出発すると、転職先の良い面よりも悪い面に目が向きがちになり、「隣の芝生は青かった」と再び不満を抱えることになりかねません。根本的な問題解決になっていないため、同じような理由で転職を繰り返してしまうリスクがあります。 - 自己分析が浅く、他人任せ:

自分の強みややりたいことが分からないまま、「エージェントにおすすめされたから」「求人サイトで人気だから」といった理由で応募先を決めてしまいます。自分の言葉で「なぜこの仕事がしたいのか」を語れないため、志望動機が薄っぺらくなり、選考を通過することが難しくなります。 - 業界・企業へのイメージだけで判断する:

メディアで取り上げられている華やかなイメージや、「IT業界は将来性があるらしい」といった漠然とした情報だけで判断し、その業界や企業の泥臭い部分や厳しい現実から目を背けてしまいます。結果として、入社後に「思っていたのと違う」という深刻なミスマッチに苦しむことになります。 - 条件面への固執:

年収や福利厚生、勤務地といった条件面ばかりにこだわり、「その仕事を通じて何を実現したいのか」という本質的な視点が欠けています。条件が良いという理由だけで入社すると、仕事内容に興味が持てず、モチベーションが維持できなくなる可能性があります。 - プライドが高く、謙虚さに欠ける:

前職での実績や役職に固執し、新しい環境で年下の上司や先輩から教わることに抵抗を感じてしまいます。「自分はこんなことも知らないのか」と落ち込んだり、「前の会社ではこうだった」と過去のやり方を持ち出したりするため、周囲との間に壁を作ってしまい、孤立しがちです。 - 短期的な視点で判断してしまう:

一時的な年収ダウンや、入社直後の地道な業務に耐えられず、「この転職は失敗だった」と早計に結論づけてしまいます。長期的なキャリア形成という視点が欠けているため、短期的な困難を乗り越えることができません。

異業種転職の成功は、偶然の産物ではありません。それは、自分自身と真摯に向き合い、地道な準備を積み重ねた結果なのです。

【年代別】異業種転職を成功させるポイント

異業種転職の難易度や、企業から求められる要素は、年齢によって大きく異なります。自身の年齢を踏まえた上で、効果的なアピール戦略を立てることが、成功の確率を高める鍵となります。ここでは、20代、30代、40代以降の年代別に、成功のポイントを解説します。

20代:ポテンシャルと学習意欲をアピール

20代、特に第二新卒(社会人経験3年未満)の異業種転職は、他の年代に比べて成功しやすいと言えます。企業側も、20代の応募者に対しては、現時点でのスキルや経験よりも、将来性(ポテンシャル)、柔軟性、そして新しいことを素早く吸収する学習意欲を重視する傾向が強いからです。

【アピールすべきポイント】

- 高い学習意欲と行動力:

「未経験ですが、やる気はあります」という言葉だけでは不十分です。「御社で活躍するために、現在〇〇の資格取得に向けて勉強中です」「〇〇というオンライン講座を受講し、基礎知識を習得しました」といった具体的な行動を示すことが、何よりの説得材料になります。自主制作した作品(ポートフォリオ)などがあれば、強力なアピール材料となるでしょう。 - 若さならではの柔軟性と吸収力:

これまでのキャリアが短い分、前職のやり方に固執することなく、新しい企業の文化や仕事の進め方に素直に馴染めるという強みがあります。「スポンジのように知識を吸収し、一日でも早く戦力になれるよう努力します」といった前向きな姿勢を伝えましょう。 - 社会人としての基礎スキル:

たとえ社会人経験が短くても、ビジネスマナー、基本的なPCスキル(Word, Excel, PowerPoint)、報連相(報告・連絡・相談)といった基礎的なビジネススキルは身についているはずです。これらは当たり前のことと思われがちですが、企業にとっては教育コストを削減できるという点で評価されるポイントです。職務経歴書や面接で、これらのスキルを業務の中でどのように発揮してきたかを具体的に伝えましょう。

【心構えと注意点】

20代は、キャリアの方向性を大きく変えることができる貴重な時期です。興味のある分野には臆することなく挑戦してみる価値があります。ただし、「今の仕事が合わないから」という安易な理由だけでなく、「なぜその業界・職種に興味を持ったのか」「将来どうなりたいのか」を自分の言葉で語れるようにしておくことが重要です。この時期の経験が、30代以降のキャリアの土台となることを意識して、真剣に転職活動に臨みましょう。

30代:ポータブルスキルとマネジメント経験を活かす

30代の異業種転職は、20代のようなポテンシャル採用だけでは通用しなくなり、難易度が上がります。企業は、ポテンシャルに加えて、これまでのキャリアで培ってきた即戦力に近い能力を求めます。ここで鍵となるのが、前述したポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)と、リーダーやマネジメントの経験です。

【アピールすべきポイント】

- ポータブルスキルの具体的な実績:

「コミュニケーション能力があります」といった抽象的な表現では不十分です。「前職では、立場の異なる複数の部署の意見を調整し、〇〇というプロジェクトを納期内に成功させた経験があります」というように、具体的なエピソードと、可能であれば数字(売上〇%向上、コスト〇%削減など)を交えて、自身のスキルを証明する必要があります。課題解決能力、交渉力、プレゼンテーション能力など、これまでの仕事で発揮してきたスキルを棚卸しし、応募先の業務と結びつけてアピールしましょう。 - マネジメント・リーダー経験:

役職についていなくても、後輩の指導経験やプロジェクトリーダーの経験があれば、それは立派なマネジメント経験です。チームをどのようにまとめ、目標達成に向けてどのような働きかけをしたのかを具体的に語ることで、組織への貢献意欲と再現性のある能力を示すことができます。 - 「キャリアの掛け算」による独自性:

「前職の専門性 × 新しい職種のスキル」という掛け算を最も意識すべき年代です。例えば、「金融業界の知識を持つITコンサルタント」「製造業の品質管理ノウハウを持つWebディレクター」のように、あなたにしか提供できない独自の価値を明確に提示することが、他の候補者との差別化に繋がります。

【心構えと注意点】

30代は、キャリアとライフイベント(結婚、出産など)が大きく変化する時期でもあります。そのため、転職の軸をより明確にすることが求められます。年収、働き方、将来のキャリアパスなど、自分と家族の将来を見据えた上で、「なぜ今、異業種に挑戦するのか」という問いに、確固たる答えを持っておく必要があります。覚悟と計画性を持って臨むことが、30代の異業種転職を成功に導きます。

40代以降:専門性と実績で勝負する

40代以降の未経験分野への異業種転職は、正直に言って最も難易度が高くなります。企業側は、教育コストや組織への適応性、年収水準などを考慮し、採用に慎重になるためです。しかし、決して不可能ではありません。成功の鍵は、ポテンシャルではなく、これまでのキャリアで築き上げてきた「高度な専門性」「豊富なマネジメント経験」、そして「再現性のある実績」で勝負することです。

【アピールすべきポイント】

- 高度な専門性と実績:

これまでのキャリアで、誰にも負けないと自負できる専門分野は何でしょうか。その専門性を活かせる、親和性の高い異業種・異職種を狙うのが現実的な戦略です。例えば、長年培った特定業界の深い知識を活かして、その業界を専門とするコンサルタントや、IT企業のソリューション営業に転身する、といったケースです。「〇〇業界のことなら、この人に聞けば間違いない」というレベルの専門性を、具体的な実績と共にアピールします。 - ハイレベルなマネジメント能力:

部長や課長といった役職で、大規模な組織や予算を管理してきた経験は、業界を問わず高く評価されます。「〇人の部下をマネジメントし、組織全体の売上を〇%向上させた」「〇億円規模のプロジェクトを統括し、成功に導いた」といった具体的な実績は、非常に強力な武器になります。未経験の職種であっても、管理職候補として採用される可能性があります。 - 豊富な人脈:

長年の社会人経験で築いた人脈も、大きな資産です。特に、営業職や事業開発職などでは、あなたの持つ人脈が新たなビジネスチャンスを生む可能性があり、企業にとって大きな魅力となります。リファラル(紹介)採用なども積極的に活用しましょう。

【心構えと注意点】

40代以降の転職では、年収や役職が下がることへの覚悟も必要です。新しい環境で年下の上司から指示を受けることもあるでしょう。これまでのプライドは一旦脇に置き、謙虚に学ぶ姿勢が不可欠です。「自分はこれだけの実績がある」という自負と、「新しい分野では新人である」という謙虚さのバランスを保つことが、周囲の信頼を得て、新しい環境にスムーズに溶け込むための鍵となります。これまでの経験に安住するのではなく、変化を恐れず学び続ける姿勢こそが、40代からのキャリアを切り拓く原動力となるのです。

異業種転職を成功させる8つのステップ

思いつきや勢いだけで異業種転職に臨むのは、失敗の元です。成功確率を最大限に高めるためには、戦略的かつ体系的なアプローチが不可欠です。ここでは、自己分析から内定獲得、そしてその先までを見据えた具体的な8つのステップを解説します。このステップを一つひとつ着実に実行していくことが、理想のキャリアチェンジへの確実な道筋となります。

① 自己分析でキャリアの棚卸しをする

すべての始まりは「自分を知る」ことです。なぜ転職したいのか、自分には何ができるのか、何をしたいのかが曖昧なままでは、最適な転職先を見つけることはできません。まずは時間をかけて、じっくりと自分自身と向き合いましょう。

キャリアの棚卸しの方法:

- 経験の書き出し: これまで経験した業務内容を、できるだけ具体的に書き出します。所属部署、役職、担当業務、プロジェクト、実績などを時系列で整理します。

- 成功体験・失敗体験の深掘り: それぞれの業務で、「なぜ成功したのか」「なぜ失敗したのか」「何を工夫したのか」「何を感じたのか」を掘り下げて考えます。

- 強み・弱みの抽出: 深掘りした内容から、自分の得意なこと(強み)や苦手なこと(弱み)を客観的に抽出します。強みは、後の応募書類や面接でアピールする材料になります。

- 価値観の明確化: 仕事において、自分が何を大切にしているのか(やりがい、安定、成長、社会貢献、人間関係など)を言語化します。

この作業を通じて、自分の思考のクセや行動パターン、モチベーションの源泉を理解することが、後悔しない転職の第一歩です。

② 転職の軸を明確にする

自己分析で見えてきた自分の強みや価値観をもとに、転職において「何を叶えたいのか」という目的(転職の軸)を定めます。この軸がブレると、目先の条件の良い求人に飛びついてしまったり、内定が出ても本当に入社すべきか迷ったりしてしまいます。

転職の軸の例:

- 仕事内容: 〇〇のスキルを身につけたい、社会貢献性の高い仕事がしたい

- 年収: 最低でも〇〇万円は必要、3年後には〇〇万円を目指したい

- 働き方: リモートワーク中心、残業は月20時間以内、年間休日125日以上

- 企業文化: 挑戦を推奨する社風、チームワークを重視する環境

- 企業規模・安定性: 成長中のベンチャー企業で裁量権を持ちたい、安定した大手企業で働きたい

これらの項目に、自分なりの優先順位をつけることが重要です。「年収は多少下がっても、ワークライフバランスを最優先する」「スキルアップのためなら、一時的なハードワークも厭わない」など、自分にとっての「絶対に譲れない条件」と「妥協できる条件」を明確にしておきましょう。

③ 業界・企業研究を徹底する

転職の軸が固まったら、次はその軸に合致する業界や企業を探し、深くリサーチします。イメージや噂に惑わされず、客観的な情報を多角的に集めることが、入社後のミスマッチを防ぐ上で極めて重要です。

研究の方法:

- 業界研究: 業界の市場規模、成長性、将来性、主要なプレイヤー、ビジネスモデルなどを調べます。業界団体のレポートやシンクタンクの調査、業界専門誌などが役立ちます。

- 企業研究:

- 公式サイト: 事業内容、企業理念、沿革などを確認します。

- IR情報(上場企業の場合): 決算短信や有価証券報告書から、業績や財務状況といった客観的な経営状態を把握します。

- プレスリリース・ニュース記事: 最近の動向や社会からの評価を確認します。

- 社員の口コミサイト: 働きがい、人間関係、残業時間など、現場のリアルな声を知る上で参考になります。(ただし、情報の偏りには注意が必要です)

徹底したリサーチは、志望動機に深みと説得力をもたらすことにも繋がります。

④ 活かせるスキル(ポータブルスキル)を洗い出す

自己分析で見つけた自分の強みを、応募先の企業でどのように活かせるのか、具体的な貢献イメージに落とし込みます。これが「ポータブルスキル」のアピールです。

洗い出しのポイント:

- 応募先の求人情報を読み込む: 求められる人物像や業務内容を詳しく確認します。

- 自分の経験と結びつける: 求人情報にあるキーワードと、自分の経験との接点を探します。例えば、求人に「論理的思考力」とあれば、「前職で〇〇という課題に対し、データを分析して原因を特定し、解決策を提案した」といった具体的なエピソードを準備します。

- 「翻訳」する: 前職の専門用語をそのまま使うのではなく、誰が聞いても分かるような一般的な言葉に「翻訳」して説明することが重要です。

この作業を行うことで、職務経歴書や面接で語るべき内容が明確になります。

⑤ 必要なスキルを身につける(資格取得も検討)

志望する業界・職種で求められる専門スキルが自分に不足している場合、それを補うための学習を始めましょう。転職活動と並行して行動することで、本気度と学習意欲を強力にアピールできます。

スキルアップの方法:

- 書籍・Webサイト: まずは独学で基礎知識をインプットします。

- オンライン学習プラットフォーム: 比較的安価に、体系的な知識を動画などで学べます。

- プログラミングスクールなど: 高額になりますが、短期間で実践的なスキルを習得したい場合に有効です。

- 資格取得: 知識レベルを客観的に証明できます。ITパスポート、基本情報技術者試験、簿記、TOEICなど、志望職種に関連する資格を目指しましょう。

重要なのは、完璧を目指すのではなく、学び始めているという「姿勢」を示すことです。

⑥ 応募書類(履歴書・職務経歴書)を作成する

いよいよ、これまでの準備の成果を応募書類に落とし込みます。異業種転職では、職務経歴書が特に重要です。採用担当者は、未経験のあなたに「なぜ会ってみたいか」を感じる必要があります。

作成のポイント:

- 職務要約: 冒頭で、これまでのキャリアの概要と、自分の強み(特にポータブルスキル)、そして今回の転職で何を目指しているのかを簡潔にまとめます。

- 職務経歴: 業務内容を羅列するだけでなく、「どのような課題に対し、どう考え、どう行動し、どのような結果(実績)を出したか」を具体的に記述します。実績は可能な限り数字で示しましょう。

- 自己PR: 活かせるスキルや経験、仕事へのスタンス、学習意欲などをアピールします。志望動機と一貫性を持たせることが重要です。

⑦ 面接対策を万全にする

書類選考を通過したら、次は面接です。異業種転職の面接では、必ずと言っていいほど聞かれる「定番の質問」があります。これらに対して、自分なりの説得力のある回答を準備しておきましょう。

最重要質問:

- 「なぜ今の仕事を辞めてまで、未経験のこの業界/職種に挑戦したいのですか?」

- 「数ある企業の中で、なぜ当社を志望されたのですか?」

- 「あなたのこれまでの経験を、当社でどのように活かせますか?」

これらの質問には、①〜④のステップで準備した「自己分析」「転職の軸」「企業研究」「ポータブルスキル」のすべてを盛り込み、一貫性のあるストーリーとして語る必要があります。声に出して回答を練習したり、模擬面接を受けたりして、自信を持って話せるように準備しましょう。

⑧ 転職エージェントに相談する

上記のステップを一人で進めるのが不安な場合や、より効率的に活動を進めたい場合は、転職エージェントの活用が非常に有効です。特に異業種転職では、客観的な視点からのアドバイスが成功の確率を大きく左右します。

エージェントは、キャリア相談、求人紹介、書類添削、面接対策、企業との条件交渉まで、転職活動をトータルでサポートしてくれます。自分では気づかなかった強みを発見してくれたり、非公開求人を紹介してくれたりするメリットもあります。複数のエージェントに登録し、自分と相性の良いキャリアアドバイザーを見つけるのがおすすめです。

採用担当者に響く!異業種転職の志望動機の書き方

異業種転職の選考において、採用担当者が最も重視するのが「志望動機」です。「なぜ、わざわざ未経験の分野に?」「なぜ、うちの会社に?」という採用担当者の疑問を解消し、納得させることができなければ、内定を勝ち取ることはできません。ここでは、説得力のある志望動機を作成するための準備、構成要素、そして避けるべきNG例を具体的に解説します。

志望動機を作成する前の3つの準備

魅力的な志望動機は、いきなり書き始めても完成しません。その土台となる「なぜ」を深く掘り下げる、3つの準備が不可欠です。

① なぜ今の仕事を辞めたいのか(転職理由の整理)

まず、現在の仕事を辞めたい理由を正直に書き出してみましょう。「給料が安い」「人間関係が悪い」「残業が多い」など、ネガティブな理由が出てくるかもしれません。しかし、それをそのまま伝えるのはNGです。採用担当者は、「うちの会社でも不満が出たら、また辞めてしまうのでは?」と懸念を抱いてしまいます。

ここでのポイントは、ネガティブな転職理由を、ポジティブな目標へと変換することです。

- (NG)給料が安い → (OK)成果が正当に評価され、自身の市場価値を高められる環境で挑戦したい。

- (NG)人間関係が悪い → (OK)チームで協力し、共通の目標に向かって切磋琢磨できる環境で働きたい。

- (NG)仕事が単調でつまらない → (OK)より専門性の高いスキルを身につけ、顧客の課題解決に深く貢献したい。

このように、現状への不満を「未来への希望」に言い換えることで、前向きで成長意欲のある人材という印象を与えることができます。

② なぜこの業界・職種なのか

次に、「数ある選択肢の中で、なぜこの業界、この職種を選んだのか」を明確にする必要があります。ここが曖昧だと、「他の業界でも良いのでは?」と思われてしまいます。

この問いに答えるためには、自身の過去の経験や価値観と、志望する業界・職種との「接点」を見つけることが重要です。

- きっかけとなった原体験: 「前職で業務効率化ツールを導入した際に、ITが持つ課題解決力に強く惹かれ、自らもそれを提供する側になりたいと考えた」

- 自身の強みとの関連性: 「人と対話し、潜在的なニーズを引き出すことが得意なので、その強みを活かして顧客に最適なソリューションを提案する営業職に挑戦したい」

- 社会的な意義への共感: 「高齢化社会という課題に対し、テクノロジーで貢献するヘルスケア業界の将来性に魅力を感じた」

このように、あなただけのオリジナルなストーリーを語ることで、その業界・職種への熱意と本気度が伝わります。

③ なぜこの会社に応募するのか

最後に、同業他社が数多く存在する中で、「なぜ、その会社でなければならないのか」を突き詰めます。これが言えなければ、「別にうちの会社じゃなくても良いですよね?」という厳しい質問に答えることができません。

そのためには、徹底した企業研究が不可欠です。

- 企業の理念やビジョンへの共感: 「『〇〇』という貴社の理念に深く共感しました。私も、前職の経験を通じて△△の重要性を感じており、その価値観を共有できる環境で働きたいです」

- 事業内容や製品・サービスへの魅力: 「貴社が提供する〇〇というサービスは、他社にはない△△という特徴があり、社会に大きな価値を提供している点に惹かれました」

- 社風や働き方への魅力: 「若手にも裁量権を与え、挑戦を後押しする貴社の社風の中で、自身の成長を加速させたいと考えています」

「他の会社ではダメで、この会社だからこそ自分のやりたいことが実現できる」という、必然性をアピールすることが、採用担当者の心を動かす鍵となります。

志望動機に盛り込むべき3つの要素

上記の準備ができたら、いよいよ志望動機を組み立てていきます。説得力のある志望動機は、以下の3つの要素で構成されているのが一般的です。この流れを意識することで、論理的で分かりやすい文章になります。

① 転職への熱意とポジティブな理由

まず最初に、「なぜこの業界・職種に挑戦したいのか」という結論と熱意を述べます。ここで、準備段階で整理したポジティブな転職理由を明確に伝え、採用担当者の興味を引きます。

(例)「私がITエンジニアを志望する理由は、前職で培った課題分析能力を活かし、テクノロジーの力でより本質的な業務改善を実現したいと強く考えるようになったからです。」

② 応募先で活かせる経験・スキル

次に、「これまでの経験やスキルが、応募先でどのように貢献できるのか」という具体的な根拠を示します。これが、企業があなたを採用するメリットになります。ポータブルスキルと、それを発揮した具体的なエピソードを交えて説明しましょう。

(例)「前職の営業職では、顧客の潜在的なニーズをヒアリングし、データに基づいて最適な提案を行うことで、担当エリアの売上を前年比120%に向上させました。この『課題を特定し、解決策を実行する力』は、お客様の要望をシステム要件に落とし込み、開発を推進する上で必ず活かせると考えております。」

③ 入社後にどう貢献したいか

最後に、入社後の具体的な目標やキャリアプランを語り、企業への貢献意欲を示します。これにより、採用担当者はあなたが活躍する姿を具体的にイメージできます。

(例)「入社後は、まず一日も早く貴社の開発環境と業務知識をキャッチアップし、戦力となることを目指します。将来的には、前職で培った顧客折衝能力と新しい技術スキルを掛け合わせ、お客様のビジネスに深く貢献できるプロジェクトマネージャーとして、貴社の事業拡大に貢献していきたいです。」

【例文で確認】やってはいけないNGな志望動機

良い志望動機を理解するために、悪い例を見てみましょう。以下のような志望動機は、採用担当者にマイナスの印象を与えてしまいます。

- NG例1:受け身・他人任せ

「未経験者でも歓迎という求人を拝見し、研修制度も充実しているとのことでしたので、私でも活躍できるのではないかと思い応募いたしました。」- なぜNGか: 自分の意志や熱意が全く感じられません。「楽をしたいだけでは?」と受け取られます。

- NG例2:漠然としていて具体性がない

「IT業界の将来性に魅力を感じました。貴社の成長性にも惹かれており、貢献したいと考えております。」- なぜNGか: どの会社にも言える内容で、「なぜこの会社なのか」が全く分かりません。企業研究不足が露呈しています。

- NG例3:ネガティブな理由が前面に出ている

「今の仕事は残業が多く、やりがいも感じられないため、転職を決意しました。ワークライフバランスを重視している貴社で働きたいです。」- なぜNGか: 不満ばかりが目立ち、貢献意欲が感じられません。「条件が合わなくなったら、また辞めるのでは?」と懸念されます。

志望動機は、あなたから企業へのラブレターです。なぜ惹かれたのか、自分のどんなところが魅力で、どう貢献できるのかを、自分の言葉で情熱的に語ることが、心を動かす最大のポイントです。

未経験から挑戦しやすい!異業種転職におすすめの職種10選

「異業種に挑戦したいけれど、具体的にどんな仕事があるのか分からない」という方のために、未経験からでも比較的挑戦しやすく、将来性も期待できる人気の職種を10個厳選してご紹介します。これらの職種に共通するのは、「人手不足で需要が高い」「ポータブルスキルが活かしやすい」「研修制度が充実している企業が多い」といった特徴です。

① ITエンジニア

DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展により、ITエンジニアは社会のあらゆる場面で需要が高まり続けている、最も将来性のある職種の一つです。プログラミング言語などを習得する必要はありますが、近年は未経験者向けの研修制度を整えている企業や、学習をサポートするプログラミングスクールも充実しており、キャリアチェンジの環境が整っています。論理的思考力や問題解決能力がある人に向いています。

② Webマーケター

Webサイトへの集客や、商品・サービスの販売促進をWeb上で行う仕事です。SEO対策、Web広告運用、SNS活用、データ分析など、業務は多岐にわたります。成果が数字で明確に表れるため、やりがいを感じやすいのが特徴です。分析力や仮説検証能力といったポータブルスキルが活かしやすく、特に営業や販売職からのキャリアチェンジで成功する人が多い職種です。

③ 営業職

営業職は、あらゆる業界に存在する、企業の根幹を支える仕事です。業界や扱う商材に関する知識は入社後に学ぶことが前提となっているケースが多く、それ以上にコミュニケーション能力や人間性、目標達成意欲が重視されます。そのため、異業種からの転職でもポータブルスキルを武器に活躍しやすい職種と言えます。特に、接客・販売など、人と接する仕事の経験者は親和性が高いでしょう。

④ 人事・採用担当

企業の「人」に関わる仕事です。採用活動、社員研修、労務管理、人事制度の設計などを行います。特に採用担当は、自社の魅力を伝え、候補者の適性を見抜くコミュニケーション能力が求められます。様々な部署と連携するため、他職種の経験が社内理解に繋がり、採用活動に活かせるというメリットがあります。人の成長をサポートすることにやりがいを感じる人に向いています。

⑤ 事務職・アシスタント

基本的なPCスキル(Word, Excelなど)と正確性、きめ細やかな対応力が求められる職種です。専門スキルが必須ではない求人も多く、未経験者向けの募集が比較的多いのが特徴です。営業事務、経理アシスタント、総務など、部署によって業務内容は異なります。誰かをサポートすることに喜びを感じる人や、コツコツと正確に作業を進めることが得意な人に向いています。

⑥ 販売・接客職

アパレル、雑貨、食品、家電量販店など、店舗でお客様と直接関わる仕事です。コミュニケーション能力が最も重要視されるため、学歴や職歴に関わらず挑戦しやすい職種です。店長やエリアマネージャーへのキャリアアップの道や、本社の商品企画・バイヤー部門へ異動できる可能性もあります。人と話すのが好きで、お客様の喜びを直接感じたい人におすすめです。

⑦ 介護職

高齢化社会の進展に伴い、今後ますます需要が高まる、社会貢献性の非常に高い仕事です。専門知識や技術は必要ですが、資格取得支援制度を設けている施設が多く、働きながらスキルアップを目指せます。何よりも人柄や思いやりが重視されるため、未経験からでも「人の役に立ちたい」という強い想いがあれば活躍できる分野です。

⑧ 配送ドライバー

EC市場の拡大などを背景に、需要が増加している職種です。必要な免許(普通、中型など)があれば、未経験からでも始めやすいのが特徴です。基本的に一人で業務を行う時間が長いため、自分のペースで黙々と仕事をしたい人に向いています。地理に詳しい、運転が好きといった特性も活かせます。大手企業では研修制度や安全教育がしっかりしているため安心です。

⑨ 施工管理

建設現場において、工事が計画通りに安全かつスムーズに進むように、品質・コスト・工程・安全・環境の5大要素を管理する仕事です。建設業界は深刻な人手不足に悩まされており、未経験者を積極的に採用・育成する企業が増えています。職人さんや関係各所との調整が多いため、高いコミュニケーション能力やリーダーシップが求められます。大きな建造物が完成した時の達成感は格別です。

⑩ コンサルタント

企業の経営課題を明らかにし、解決策を提案・実行支援する高度な専門職です。未経験からの転職は難易度が高いですが、前職で培った特定業界への深い知見や専門性が大きな武器になります。例えば、金融業界出身者が金融機関向けのコンサルタントになる、といったケースです。論理的思考力、問題解決能力、高い学習意欲が必須となります。

異業種転職を有利に進めるポータブルスキルとは

異業種転職の成否を分ける最も重要な要素、それが「ポータブルスキル」です。これは、業種や職種が変わっても持ち運びができる、汎用性の高い能力を指します。未経験というハンデを乗り越え、採用担当者に「この人なら活躍してくれそうだ」と思わせるためには、自分がどのポータブルスキルを持っているのかを明確に理解し、効果的にアピールすることが不可欠です。

ポータブルスキルの具体例

ポータブルスキルは、大きく「対人スキル」「自己管理スキル」「課題解決スキル」の3つに分類できます。自分がどのスキルに強みを持っているか、具体的な業務経験と結びつけながら確認してみましょう。

対人スキル(コミュニケーション、交渉力など)

これは、他者と関わりながら仕事を進める上で必要となるスキル群です。多くの仕事は一人では完結しないため、対人スキルはどんな職場でも重宝されます。

- コミュニケーション能力: 相手の話を正確に理解する「傾聴力」と、自分の考えを分かりやすく伝える「伝達力」の両方を含みます。

- 交渉力: 自分の要求を伝えるだけでなく、相手の立場や利益も考慮し、双方にとって納得のいく合意点(Win-Win)を見つけ出す力です。

- リーダーシップ: チームの目標を設定し、メンバーのモチベーションを高めながら、目標達成に向けて導く力です。役職についていなくても、後輩指導やプロジェクト推進の経験でアピールできます。

- 協調性: 価値観の異なるメンバーと協力し、組織として成果を最大化しようとする姿勢です。

【アピール例】

「前職では、営業として顧客の要望をヒアリングするだけでなく、開発部門の意見も調整し、双方の納得する仕様をまとめることで、プロジェクトを円滑に推進しました。」

自己管理スキル(計画性、ストレス耐性など)

これは、自分自身の業務や感情をコントロールし、安定してパフォーマンスを発揮するためのスキル群です。新しい環境に飛び込む異業種転職では特に重要になります。

- 計画性・実行力: 目標達成までのタスクを洗い出し、優先順位をつけてスケジュールを立て、計画通りに実行する力です。

- ストレス耐性: プレッシャーのかかる状況や、予期せぬトラブルが発生した際に、冷静さを保ち、適切に対処する力です。

- 継続的な学習意欲: 未知の分野について、自ら進んで学び、知識やスキルをアップデートし続ける力です。異業種転職では必須のスキルと言えます。

- 主体性: 指示を待つのではなく、自ら課題を見つけ、やるべきことを考えて行動する力です。

【アピール例】

「常に目標から逆算して行動計画を立て、月次のタスクを週次・日次に落とし込んで進捗を管理することで、3年間一度も納期遅れなく業務を完遂しました。」

課題解決スキル(論理的思考力、分析力など)

これは、仕事上で発生する様々な問題に対し、その本質を見抜いて解決策を導き出すための思考スキル群です。複雑化する現代のビジネス環境において、非常に価値の高いスキルとされています。

- 論理的思考力(ロジカルシンキング): 物事を体系的に整理し、筋道を立てて考える力です。「なぜそうなっているのか」「どうすれば解決できるのか」を矛盾なく説明する能力です。

- 分析力: 収集した情報やデータを分析し、そこから傾向や課題、インサイト(洞察)を読み取る力です。

- 課題発見力: 現状を批判的に捉え、当たり前とされていることの中に隠れている問題点や改善点を見つけ出す力です。

- 企画・提案力: 発見した課題に対して、具体的な解決策を企画し、周囲を巻き込みながら実行に移すための提案を行う力です。

【アピール例】

「売上が低迷していた製品について、顧客データを分析した結果、特定の層へのアプローチが不足しているという課題を発見しました。そこで、その層をターゲットにした新しい販促キャンペーンを企画・提案し、実行したところ、3ヶ月で売上を30%向上させることに成功しました。」

これらのポータブルスキルは、特別なものではなく、誰もがこれまでの仕事の中で何かしら発揮してきたはずです。自分のキャリアを丁寧に振り返り、これらのスキルと具体的なエピソードを結びつけて言語化することが、異業種転職を成功させるための強力な武器となります。

異業種転職なら転職エージェントの活用がおすすめ

異業種転職は、情報収集から自己分析、書類作成、面接対策まで、やるべきことが多岐にわたり、一人で進めるには多くの困難が伴います。そこで心強い味方となるのが「転職エージェント」です。専門家のサポートを受けることで、転職活動の質と効率を格段に向上させることができます。

転職エージェントを利用するメリット

転職エージェントは、無料で様々なサービスを提供してくれます。特に異業種転職を目指す人にとっては、以下のようなメリットがあります。

- 客観的なキャリアカウンセリング:

キャリアのプロであるアドバイザーが、あなたの経歴や希望をヒアリングし、自分では気づかなかった強み(ポータブルスキル)や、向いている業界・職種を客観的な視点からアドバイスしてくれます。キャリアの選択肢が広がる可能性があります。 - 非公開求人の紹介:

転職エージェントは、一般には公開されていない「非公開求人」を多数保有しています。中には、企業が未経験者をポテンシャル採用したいと考えている求人も含まれており、自分一人で探すよりも良い条件の求人に出会えるチャンスが増えます。 - 質の高い応募書類の作成サポート:

異業種転職で最も重要な職務経歴書の書き方を、プロの視点で添削してくれます。どうすればあなたのポータブルスキルが採用担当者に響くか、効果的なアピール方法を具体的に指導してもらえます。 - 徹底した面接対策:

応募企業ごとの面接の傾向や、よく聞かれる質問を教えてくれるだけでなく、模擬面接も実施してくれます。「なぜ異業種へ?」といった厳しい質問への回答準備を万全にすることで、自信を持って本番に臨めます。 - 企業とのやり取りを代行:

面接日程の調整や、言いにくい年収・待遇の交渉などを代行してくれます。これにより、あなたは自己分析や企業研究といった本質的な活動に集中できます。 - 業界・企業に関するリアルな情報:

エージェントは、企業の社風や働き方の実態、部署の雰囲気といった、求人票だけでは分からない内部情報を持っていることがあります。入社後のミスマッチを防ぐ上で非常に有益です。

異業種転職に強いおすすめ転職エージェント3選

数ある転職エージェントの中から、特に求人数が多く、幅広い業界・職種をカバーしており、異業種転職の実績も豊富な大手エージェントを3つご紹介します。まずはこれらのエージェントに登録し、情報収集を始めるのがおすすめです。

① リクルートエージェント

業界最大手で、求人数は全エージェントの中でNo.1を誇ります。業界・職種・エリアを問わず、あらゆる求人を網羅しているため、異業種転職の選択肢を幅広く検討したい人には必須のエージェントです。各業界に精通したアドバイザーが在籍しており、専門的なアドバイスが期待できます。(参照:株式会社リクルート公式サイト)

② doda

リクルートエージェントに次ぐ業界トップクラスの求人数を持ち、「エージェントサービス」と、企業から直接オファーが届く「スカウトサービス」の両方を利用できるのが大きな特徴です。転職イベントやセミナーも頻繁に開催しており、情報収集の機会が豊富です。自分から応募するだけでなく、企業からのアプローチも待つことで、思わぬ出会いがあるかもしれません。(参照:パーソルキャリア株式会社公式サイト)

③ マイナビAGENT

特に20代〜30代の若手層の転職支援に強みを持っています。中小企業の求人も豊富で、応募者一人ひとりに対して丁寧で親身なサポートを提供することに定評があります。初めての転職で不安が大きい方や、手厚いサポートを受けながらじっくり活動を進めたい方におすすめです。応募書類の添削や面接対策の質の高さも評価されています。(参照:株式会社マイナビ公式サイト)

これらのエージェントを複数併用し、それぞれの強みを活かしながら、自分に合ったキャリアアドバイザーを見つけることが、転職活動をスムーズに進めるコツです。

異業種転職に関するよくある質問

最後に、異業種転職を考える多くの人が抱く、共通の疑問にお答えします。不安を解消し、前向きな一歩を踏み出しましょう。

資格がないと不利になりますか?

A: 必須ではありませんが、有利に働くケースが多いです。

資格は、その分野に関する基礎知識があることの客観的な証明であり、何よりも「学習意欲の高さ」を示す強力なアピール材料になります。特に、ITエンジニア(基本情報技術者試験など)や経理(簿記など)、不動産業界(宅地建物取引士など)のように、専門知識が求められる職種では、関連資格を持っていると評価されやすい傾向があります。

ただし、資格取得そのものが目的にならないよう注意が必要です。「資格を取ったから安泰」ではなく、資格の知識を実務でどう活かしたいのかを語れることが重要です。資格がなくても、ポートフォリオ(制作物)や実務に近い学習経験を示すことで、十分にアピールは可能です。

転職活動にかかる期間はどのくらいですか?

A: 一般的に3ヶ月〜6ヶ月が目安ですが、個人差が非常に大きいです。

在職中に活動するか、退職後に集中するかによっても期間は変わります。異業種転職の場合、通常の転職活動に加えて、業界・企業研究や、不足しているスキルの学習に時間がかかるため、少し長めに見積もっておくと安心です。

【期間の目安】

- 自己分析・情報収集: 2週間〜1ヶ月

- 応募書類作成・応募: 1ヶ月〜2ヶ月

- 選考(面接など): 1ヶ月〜2ヶ月

- 内定・退職交渉: 1ヶ月

焦って決断すると後悔に繋がります。自分のペースを大切に、納得のいくまでじっくりと活動を進めましょう。

年収は必ず下がってしまいますか?

A: 下がる可能性は高いですが、必ずではありません。キャリアプラン次第です。

未経験からのスタートとなるため、即戦力とは見なされにくく、一時的に年収が下がるケースが多いのは事実です。特に、前職で高い給与を得ていた人ほど、その傾向は顕著です。

しかし、今後の成長が見込まれる業界や、深刻な人手不足に陥っている職種へ転職する場合、数年後には前職の年収を上回ることも十分に可能です。また、前職の経験(例えば、高度なマネジメントスキルや特定の専門知識)が転職先で高く評価されれば、年収が維持、あるいは向上するケースもあります。

大切なのは、目先の年収額だけで判断しないことです。5年後、10年後のキャリアを見据え、生涯年収という長期的な視点で、その転職が自分にとってプラスになるかどうかを判断することが重要です。年収だけでなく、働きがいやワークライフバランスといった、お金以外の「報酬」も考慮に入れて、総合的に決断しましょう。