「自然の中で働きたい」「自分の手で食べ物を作りたい」「都会の喧騒から離れて暮らしたい」そんな想いを抱き、農業への転職を考える人が増えています。しかし、その一方で「農業は儲からない」「きつい仕事だ」といったネガティブなイメージも根強く、一歩を踏み出せないでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、農業への転職を検討している方々が抱く疑問や不安に真正面から向き合います。農業の厳しい現実と、それを上回る大きな魅力の両側面を正直にお伝えし、未経験からでも着実に農業のプロフェッショナルを目指すための具体的なステップを解説します。

働き方の種類から、気になる年収の実態、高収入を目指すための戦略、活用できる国の支援制度、そして転職を成功させるための適性まで、網羅的に掘り下げていきます。この記事を読めば、あなたが農業という世界で成功するための羅針盤を手に入れることができるでしょう。漠然とした憧れを、実現可能なキャリアプランへと変えるための知識とヒントがここにあります。

目次

農業への転職はやめとけ?厳しい現実と大きな魅力

農業への転職を考え始めると、「やめとけ」という声が聞こえてくることがあります。確かに、農業にはオフィスワークとは全く異なる厳しさがあるのは事実です。しかし、その厳しさの先には、他では得られない大きな魅力とやりがいが存在します。ここでは、まず後悔しないために知っておくべき現実と、それでも多くの人が農業に惹かれる理由を詳しく見ていきましょう。

農業転職で後悔しがちな理由

憧れだけで飛び込んでしまうと、理想と現実のギャップに苦しむことになりかねません。まずは、農業転職で多くの人が直面し、後悔につながりやすいポイントを具体的に理解しておくことが重要です。

収入が不安定になりやすい

農業経営における最大の課題の一つが、収入の不安定さです。サラリーマンのように毎月決まった給料が振り込まれるわけではありません。収入は年に1回、あるいは数回の収穫期に集中することが多く、その額も様々な要因によって大きく変動します。

- 天候リスク: 台風や豪雨、干ばつ、冷害といった自然災害は、丹精込めて育てた作物を一夜にして台無しにしてしまう可能性があります。どれだけ努力しても、天候次第で収穫量がゼロになるリスクと常に隣り合わせです。

- 市場価格の変動: 作物の価格は、市場の需要と供給のバランスで決まります。例えば、天候に恵まれて全国的に豊作になった場合、市場への供給量が増えすぎて価格が暴落する「豊作貧乏」という現象が起こります。逆に、不作で収穫量が少なくても、価格が高騰するとは限りません。

- 病害虫の発生: どれだけ対策をしても、予期せぬ病気や害虫が発生し、収穫量や品質に大きなダメージを与えることがあります。

これらの要因は個人の努力だけではコントロールが難しく、年間の収入が計画を大幅に下回る可能性は常にあります。この収入の不安定さは、精神的なストレスや生活設計の難しさに直結するため、転職前に十分な覚悟と資金計画が必要です。

体力的にハードな仕事が多い

農業は、自然を相手にする肉体労働が基本です。デスクワーク中心の生活から転職した場合、その過酷さに驚くかもしれません。

- 長時間の屋外作業: 夏は炎天下、冬は凍えるような寒さの中で作業を行います。熱中症や凍傷のリスクも伴います。

- 早朝からの労働: 作物の種類によっては、収穫や手入れのために夜明け前から作業を始めることも珍しくありません。

- 重量物の運搬: 収穫した作物や、肥料、農機具など、20kg以上の重量物を運ぶ機会も頻繁にあります。腰痛をはじめとする身体の故障は、農業従事者にとって職業病ともいえるでしょう。

「自然の中でのびのびと」というイメージだけでは乗り越えられない、想像以上の体力が求められるのが農業の現実です。日々の体調管理と、無理のない作業計画を立てる自己管理能力が不可欠となります。

休みが取りにくく天候に左右される

「生き物」を扱っているという点が、農業の休日を不規則にする大きな要因です。

- 年中無休が基本: 作物や家畜は、土日祝日に関係なく毎日世話を必要とします。特に個人で経営している場合、自分の代わりはいないため、長期休暇を取ることは非常に困難です。

- 天候によるスケジュールの変更: 「明日は雨だから、今日のうちにあの作業を終わらせておこう」「台風が来る前に収穫を済ませなければ」といったように、天候予報によって急な作業が発生します。プライベートの予定を立てていても、天候次第でキャンセルせざるを得ない場面も多々あります。

家族や友人との時間を大切にしたい人にとっては、このスケジュールの不確かさと休日の少なさが大きなストレスになる可能性があります。

初期投資や経営スキルが必要になる

もし独立して農業を始める「独立就農」を目指すのであれば、技術だけでなく、多額の資金と経営者としてのスキルが求められます。

- 高額な初期投資: 農地を購入または借りる費用、トラクターやコンバインといった農業機械(新品なら数百万円~数千万円)、ビニールハウスなどの施設、種苗や肥料の費用など、事業を始めるためには最低でも数百万円、規模によっては数千万円単位の初期投資が必要になります。

- 経営ノウハウの必要性: 栽培技術だけでは農業経営は成り立ちません。どの作物をどれだけ作るかという生産計画、資金繰りや帳簿付けといった財務管理、作った作物をどうやって売るかというマーケティング・販売戦略、人を雇う場合は労務管理など、企業経営者と同等の幅広い知識とスキルが求められます。

これらの準備を怠ると、せっかく農業を始めてもすぐに資金がショートしたり、作った作物が売れ残ったりして、経営が行き詰まってしまいます。

地域コミュニティへの適応が求められる

特に都市部から地方へ移住して就農する場合、その地域の文化や人間関係に馴染む努力が不可欠です。

- 独自のルールや慣習: 農村部では、水路の管理や共同での草刈り、地域の祭りなど、集落独自のルールや共同作業が存在することがあります。これらの活動への参加は、地域の一員として認められるために重要です。

- 濃密な人間関係: 都市部と比べて、近所付き合いが密接であることが多いです。プライバシーの感覚の違いに戸惑うこともあるかもしれません。

積極的にコミュニケーションを取り、地域に溶け込む姿勢がなければ、孤立してしまい、農業を続けていく上で必要な情報や協力が得られにくくなる可能性があります。「農業」という仕事だけでなく、「農村」という生活環境への適応も、転職の成否を分ける重要な要素です。

現実の先にある農業の魅力とやりがい

ここまで厳しい現実について解説してきましたが、もちろん農業にはそれを補って余りあるほどの魅力とやりがいがあります。多くの人が困難を乗り越えて農業を続けているのは、以下のような他では得られない喜びに満ちているからです。

自然の中で働ける解放感

満員電車やコンクリートジャングルでのストレスフルな毎日から解放され、広大な空の下、土や緑に触れながら働くことは、何物にも代えがたい魅力です。

- 心身の健康: 太陽の光を浴び、新鮮な空気を吸い、体を動かす生活は、心と体の健康につながります。ストレスが軽減され、精神的な充足感を得られるという声は多くの就農者から聞かれます。

- 季節の移ろい: 種まきの春、緑が育つ夏、収穫の秋、土づくりの冬。日々の仕事を通して、都会では感じにくい四季の繊細な移ろいを肌で感じることができます。

自分の作った作物を収穫する喜び

農業の醍醐味は、なんといっても収穫の瞬間にあります。

- 達成感と感動: 種をまき、水をやり、手間暇かけて育てた作物が、立派に実った時の喜びは格別です。自分の努力が目に見える形で報われる瞬間は、仕事の疲れを吹き飛ばしてくれます。

- 消費者からのダイレクトな声: 自分で作った野菜や果物を食べた人から「おいしかったよ」「ありがとう」と直接声をかけてもらえる機会があります。これは、自分の仕事が誰かの喜びにつながっていることを実感できる、非常に大きなやりがいです。

努力が成果として見えやすい

農業は、自然が相手であると同時に、科学的な知識と技術がものをいう世界でもあります。

- PDCAサイクルの実践: 土壌分析に基づいて肥料を調整したり、新しい栽培方法を試したり、品種を変えてみたりと、自らの仮説と検証(PDCA)の結果が、収穫物の品質や収穫量という形で明確に現れます。この試行錯誤のプロセス自体が面白く、うまくいった時の手応えは大きな自信につながります。

- 探求心の充足: 「もっとおいしいトマトを作るにはどうすればいいか」「どうすれば収量を増やせるか」といった探求は尽きることがありません。常に学び、挑戦し続けることができる奥深い世界です。

定年なく長く働き続けられる

会社員と違い、農業に定年はありません。

- 生涯現役: 体力や健康状態に合わせて仕事の規模ややり方を調整すれば、年齢に関係なく長く働き続けることができます。長年培った知識や経験は、年齢を重ねるごとに大きな財産となります。セカンドキャリアとして、生涯続けられる仕事を求めて農業を選ぶ人も少なくありません。

独立・開業の道も選べる

努力と戦略次第で、一国一城の主として自分のビジネスを築き上げることができます。

- 自由な経営: どの作物を育てるか、どのような農法を採用するか、どこに販売するか、すべて自分の裁量で決められます。自分の理想とする農業を追求し、オリジナリティあふれる農園を作り上げることも可能です。

- 高収入の可能性: 経営が軌道に乗れば、会社員時代の収入を大きく超えることも夢ではありません。後述する6次産業化やブランド化など、アイデアと実行力次第で青天井の収益を目指せるのが独立就農の魅力です。

このように、農業は厳しい側面がある一方で、計り知れない魅力と可能性を秘めた仕事です。大切なのは、ネガティブな情報を鵜呑みにして諦めるのではなく、現実を直視した上で、それを乗り越えるための準備と戦略を立てることです。次の章では、具体的な農業への関わり方について見ていきましょう。

農業での働き方は2種類!あなたに合うのはどっち?

農業に転職するといっても、その働き方は一つではありません。大きく分けて「雇用就農」と「独立就農」の2つの道があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらが自分に合っているかを見極めることが、転職成功の第一歩となります。ここでは、2つの働き方の特徴を詳しく比較・解説し、未経験者におすすめのキャリアパスを提案します。

会社員として農業に携わる「雇用就農」

雇用就農とは、農業生産法人や農業を営む企業に、従業員(サラリーマン)として就職し、給料をもらいながら農業に従事する働き方です。近年、経営規模を拡大する法人が増えており、求人数も増加傾向にあります。まずは、この雇用就農のメリットとデメリットを見ていきましょう。

| 雇用就農 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 収入面 | 毎月安定した給与が得られる | 収入の上限がある程度決まっている |

| 資金面 | 初期投資が不要 | 経営者としての大きなリターンはない |

| 技術・経営面 | 働きながら技術やノウハウを学べる | 経営の自由度がない(会社の方針に従う) |

| 生活面 | 福利厚生(社会保険など)が適用される場合がある | 勤務時間や休日が会社の規定に縛られる |

| リスク面 | 経営リスクを負わない | 法人が倒産するリスクはある |

雇用就農のメリット

- 安定した収入と生活基盤: 最大のメリットは、毎月決まった給料が支払われることです。これにより、収入が天候や市場価格に左右される心配がなく、安定した生活設計が可能です。社会保険や厚生年金、雇用保険といった福利厚生が整備されている法人も多く、安心して働くことができます。

- 初期投資が不要: 独立就農のように、農地や高価な機械を自分で用意する必要がありません。自己資金が少なくても、すぐに農業の世界に飛び込める手軽さは大きな魅力です。

- 実践的なスキル習得: 給料をもらいながら、プロの現場で実践的な栽培技術や農業機械の操作方法、さらには経営ノウハウまで学ぶことができます。農業の「学校」に、お金をもらいながら通えるようなものと考えることもできるでしょう。将来的な独立を考えている人にとって、ここは非常に重要な経験を積む場となります。

- 分業による負担軽減: 大規模な農業法人では、生産、加工、販売、経理といった業務が分業化されていることが多いです。これにより、栽培に集中できたり、特定の分野の専門性を高めたりすることが可能です。また、従業員が複数いるため、比較的休みが取りやすい傾向にあります。

雇用就農のデメリット

- 経営の自由度が低い: あくまで従業員であるため、栽培する品目や農法、販売方法など、経営に関する重要な決定権はありません。会社の方針に従う必要があります。「自分の理想の農業」を追求したいという想いが強い人にとっては、物足りなさを感じるかもしれません。

- 収入の限界: 安定している反面、給与には上限があります。どれだけ頑張って豊作に貢献しても、それが直接的に自分の収入に大きく反映されるわけではありません。独立就農のように、年収数千万円といった高収入を目指すのは難しいでしょう。

- 労働環境の問題: すべての農業法人が優良企業とは限りません。中には、長時間労働が常態化していたり、社会保険が未加入だったりと、労働環境に問題を抱える法人も存在します。就職先を選ぶ際には、給与や仕事内容だけでなく、労働条件や福利厚生、職場の雰囲気などを慎重に見極める必要があります。

経営者として自分の農園を持つ「独立就農」

独立就農とは、自らが経営者(個人事業主または法人)となり、農地の確保から生産、販売まで、すべての責任を自分で負って農業を営む働き方です。自分の裁量で自由に農業ができる反面、大きなリスクも伴います。

| 独立就農 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 収入面 | 努力と戦略次第で高収入を目指せる | 収入が不安定で、赤字になるリスクもある |

| 資金面 | 利益がすべて自分のものになる | 多額の初期投資と運転資金が必要 |

| 技術・経営面 | 自分の理想とする農業を追求できる | 栽培から経営まで、すべての知識と責任が求められる |

| 生活面 | 自分の裁量で働き方を決められる | 休みが取りにくく、労働時間が長くなりがち |

| リスク面 | 成功した時のリターンが大きい | 経営が失敗した場合のすべてのリスクを負う |

独立就農のメリット

- 高い経営の自由度: 最大の魅力は、すべてを自分で決められる自由度の高さです。どんな作物を、どんな農法で(有機栽培、自然農法など)、どれくらいの規模で作り、どこに、いくらで売るのか。自分の哲学やこだわりを存分に反映させ、理想の農業を追求することができます。

- 高収入の可能性: 経営が軌道に乗れば、雇用就農では得られないような高収入を実現できる可能性があります。生産コストを抑え、付加価値の高い作物を独自の販路で高く売るなど、戦略次第で利益を最大化できます。年収1,000万円以上を稼ぐ農家も決して珍しくありません。

- 大きなやりがいと達成感: ゼロから自分の事業を築き上げ、それが成功した時の喜びは計り知れません。経営の困難を乗り越えた分、大きな達成感と自信を得ることができます。

独立就農のデメリット

- 高い経営リスク: メリットの裏返しとして、経営に関するすべてのリスクを自分で負わなければなりません。天災や価格暴落で収入がゼロになる可能性もあれば、経営判断のミスで多額の借金を抱えてしまう危険性もあります。常に不安定さと隣り合わせであるという覚悟が必要です。

- 多額の初期投資: 前述の通り、農地や機械、施設などを揃えるために、数百万円から数千万円の初期投資が必要です。自己資金だけでは足りない場合が多く、金融機関からの融資や国の補助金などを活用することになりますが、そのためにはしっかりとした事業計画が不可欠です。

- 求められる総合力: 優れた栽培技術を持っているだけでは成功できません。財務、マーケティング、営業、法務、労務管理など、多岐にわたる経営スキルが求められます。これらすべてを一人でこなすのは非常に大変であり、常に学び続ける姿勢が不可欠です。

- 孤立と過重労働: 経営者は孤独です。特に就農当初は相談相手も少なく、一人ですべての判断と作業を背負い込むことになりがちです。休みなく働き続けることで、心身ともに疲弊してしまうケースも少なくありません。

未経験からの転職でおすすめの働き方

ここまで2つの働き方を比較してきましたが、農業未経験者がいきなり独立就農を目指すのは、非常にハードルが高いと言わざるを得ません。十分な知識や技術、資金、人脈がない状態で始めても、成功する確率は低いでしょう。

そこでおすすめしたいのが、「まずは雇用就農で経験を積み、将来的に独立を目指す」というステップを踏むキャリアプランです。

このプランには、以下のような大きなメリットがあります。

- リスクなく農業を学べる: 安定した給料をもらいながら、農業の現場で必要な実践的スキルを体系的に学ぶことができます。失敗しても生活が困窮する心配はありません。

- 適性を見極められる: 実際に農業を「仕事」として経験することで、自分が本当にこの世界でやっていけるのか、体力面や精神面での適性を見極めることができます。「思っていたのと違った」となっても、会社員なので比較的容易に方向転換が可能です。

- 独立のための準備ができる: 働きながら、独立に必要な自己資金を貯めることができます。また、地域の同業者や資材業者、販売先などとの人脈を築くことも可能です。この人脈は、独立した際に非常に大きな財産となります。

- 具体的な経営イメージが持てる: 勤め先の法人がどのように経営されているのか(コスト管理、販路開拓、人材育成など)を間近で見ることで、自分が独立する際の具体的なお手本や反面教師にすることができます。

もちろん、最初から独立への強い意志と潤沢な資金、そして綿密な計画がある場合は、研修制度などを活用して直接独立を目指す道もあります。しかし、多くの未経験者にとって、雇用就農は農業への「軟着陸」を可能にする、最も現実的で賢明な選択肢と言えるでしょう。

気になる農業の年収は?本当に儲かるのかを解説

農業への転職を考える上で、最も気になるのが「収入」の問題でしょう。「農業は儲からない」というイメージが先行しがちですが、実際のところはどうなのでしょうか。ここでは、統計データに基づいた平均年収から、高収入を実現するための具体的な方法まで、農業とお金の関係を深掘りしていきます。

雇用就農と独立就農の平均年収

働き方によって年収の構造は大きく異なります。

- 雇用就農の年収

農業法人などに勤務する際の給与は、一般的な中小企業の社員と大きくは変わりません。求人情報を見ると、未経験者の場合、月給18万円~25万円程度(年収換算で約220万円~350万円)からスタートするケースが多いようです。もちろん、ここから経験を積んで役職が付けば、年収400万円~600万円、あるいはそれ以上を目指すことも可能です。会社の規模や地域、業務内容によって差はありますが、基本的には給与所得者として安定した収入が見込めます。 - 独立就農の年収(農業所得)

独立した場合、年収という概念は「農業所得」に置き換わります。これは、農産物の総販売額(売上)から、肥料代や農薬代、減価償却費、人件費などの経費をすべて差し引いた金額です。この所得が、経営者の手取り収入となります。農林水産省の「令和4年 農業経営統計調査」によると、個人経営体における1経営体あたりの平均農業所得は約120万円です。しかし、この数字だけを見て「農業は儲からない」と判断するのは早計です。これは、小規模な兼業農家から大規模な専業農家まで、すべての平均値だからです。

実際には、営農類型(作っているもの)によって所得には大きな差があります。

* 施設野菜作:522万円

* 畑作:260万円

* 露地野菜作:261万円

* 果樹作:221万円

* 水田作:47万円

* 酪農:2,019万円

(参照:農林水産省 令和4年 農業経営統計調査)このように、何を作るかによって所得は大きく変動します。また、同じ作物を作っていても、経営規模や販売方法、コスト管理の巧拙によって、赤字の農家もいれば、1,000万円以上を稼ぐ農家もいるのが実情です。つまり、独立就農の年収は、平均値よりも「経営者としての腕次第」で大きく変わるのです。

農業は本当に儲かるのか?

「儲かる」の定義は人それぞれですが、「ビジネスとして成立し、十分な利益を上げられるか」という意味で言えば、答えは「イエス」です。ただし、それには条件が付きます。それは、「昔ながらのやり方」から脱却し、現代的な経営感覚を持つことです。

農業が「儲からない」と言われる主な理由は以下の通りです。

- 高い初期投資と経費: 機械や施設の購入、燃料費、肥料代など、コストがかさむ。

- 価格決定権の欠如: JA(農協)や卸売市場に出荷する場合、自分で価格を決められない。

- 労働集約的な産業: 人の手間がかかる作業が多く、生産性を上げにくい。

しかし、これらの課題を克服し、高い収益を上げている農家は、次のような工夫をしています。

- コスト管理の徹底: 無駄な経費を削減し、効率的な生産体制を構築する。

- 付加価値の創造: ただ作るだけでなく、「物語」や「こだわり」を乗せて価値を高める。

- 独自の販路開拓: 中間マージンを排し、直接消費者に届けることで利益率を上げる。

つまり、農業は単なる「生産業」ではなく、戦略的な思考が求められる「ビジネス」なのです。この視点を持つことができれば、農業で儲けることは十分に可能です。

年収1000万円以上も可能!高収入を目指す方法

では、具体的にどうすれば高収入を実現できるのでしょうか。ここでは、成功している農家が実践している4つの代表的な戦略を紹介します。

農地を拡大して大規模経営を行う

一つ目の方法は、スケールメリットを追求することです。広大な農地で単一または少数の品目を大量に生産します。

- メリット:

- 大型機械を導入することで、1人あたりの作業効率が飛躍的に向上します。

- 肥料や資材を大量に仕入れることで、単価を下げ、コストを削減できます。

- 大口の契約先(スーパー、加工業者など)と取引しやすくなり、安定した販売が見込めます。

- 注意点:

- 広大な農地の確保と、高額な大型機械への投資が必要です。

- 特定の品目に依存するため、その品目の価格が暴落した際のリスクが大きくなります。

この方法は、特に土地が広く、大規模化しやすい北海道や、法人経営に向いています。

加工・販売まで行う6次産業化に取り組む

二つ目の方法は、農業の枠を超えて事業を多角化する「6次産業化」です。

6次産業とは、1次産業(生産)× 2次産業(加工)× 3次産業(販売・サービス)を掛け合わせるという意味の造語です。

- 具体例:

- 生産したトマトを、自社工場でトマトジュースやケチャップに加工して販売する。

- 育てたいちごで、観光客向けのいちご狩り農園や、カフェを経営する。

- 収穫した野菜を使った料理教室や、農業体験イベントを開催する。

- メリット:

- 加工することで、規格外品(形が悪いなど)も有効活用でき、フードロスを削減できます。

- 加工品やサービスには、農産物そのものよりも高い付加価値を付けることができ、利益率が向上します。

- 天候不順で生産量が減っても、加工品やサービスの売上でカバーできるなど、収入源が多様化し経営が安定します。

6次産業化は、アイデア次第で無限の可能性を秘めた、高収益化の王道と言えるでしょう。

付加価値の高いブランド作物や有機野菜を栽培する

三つ目の方法は、「量」ではなく「質」で勝負する戦略です。

- 具体例:

- 有機JAS認証を取得した、安全・安心な有機野菜を栽培する。

- 特定の地域でしか作れない伝統野菜や、糖度が非常に高いフルーツなど、独自の強みを持つブランド作物を育てる。

- 手間暇をかけた特殊な農法(例:糖度を高めるための水分制限など)で、他にはない味わいを実現する。

- メリット:

- 高くても「その商品だから欲しい」というファンが付けば、価格競争に巻き込まれにくくなります。

- 小規模な農地でも、高い単価で販売することで十分な収益を上げることが可能です。

- 注意点:

- 栽培に手間やコストがかかる場合が多いです。

- 品質の高さやストーリーを消費者に伝えるための、マーケティングやブランディングの努力が不可欠です。

ECサイトや直売所など独自の販路を開拓する

四つ目の方法は、流通の仕組みを変えることです。JAや卸売市場を通さず、消費者に直接販売します。

- 具体例:

- BASEやSTORESなどのサービスを利用して、独自のオンラインショップ(ECサイト)を開設する。

- 農園の敷地内や、都市部のマルシェなどで直売所を運営する。

- 地域のレストランやホテルと直接契約して、野菜を納入する。

- 「食べチョク」や「ポケットマルシェ」のような産直ECプラットフォームを活用する。

- メリット:

- JAや市場に支払う中間マージンがなくなるため、手取りの利益率が大幅に向上します。

- お客様の声を直接聞くことができ、商品開発やサービスの改善に活かせます。

- 自分で価格を設定できるため、価値に見合った値段で販売できます。

これらの戦略は、一つだけを行うのではなく、複数を組み合わせることでさらに効果を発揮します。例えば、「有機栽培した珍しい野菜を、自社のECサイトでストーリーを伝えて販売し、規格外品はレストランに納入する」といった形です。

年収1,000万円という目標は、決して夢物語ではありません。綿密な計画と戦略、そして実行力があれば、十分に到達可能な数字なのです。

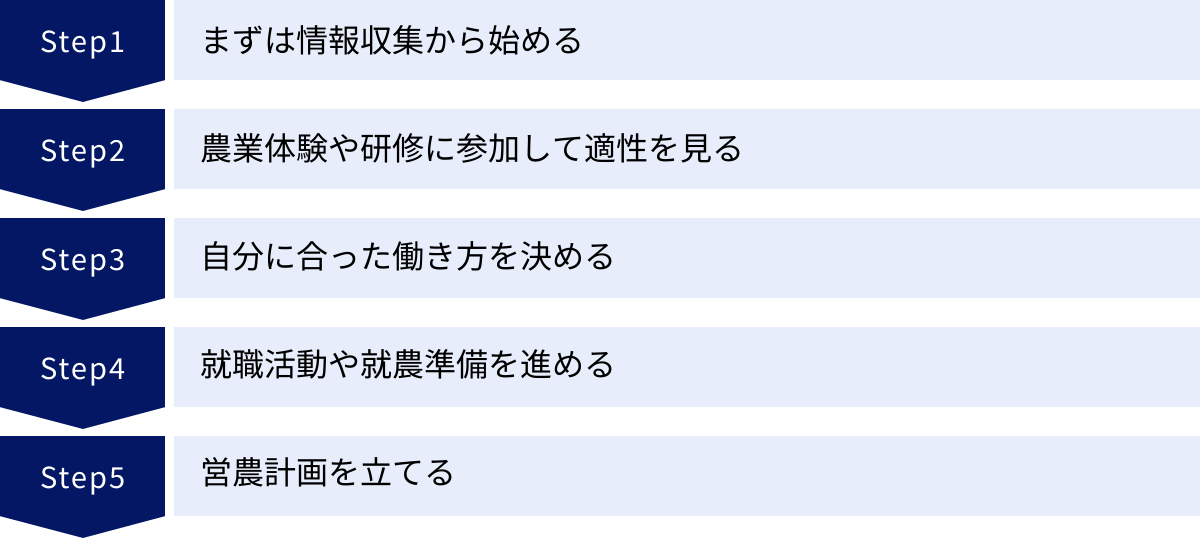

未経験から農業へ!転職を成功させる5つのステップ

漠然と「農業をやりたい」と考えているだけでは、転職は成功しません。夢を現実に変えるためには、段階を踏んで着実に準備を進めることが不可欠です。ここでは、未経験者が農業への転職を成功させるための具体的な5つのステップを、ロードマップとして示します。

① まずは情報収集から始める

何事も、まずは敵(相手)を知ることから始まります。農業について、あなたが持っているイメージは本当に正しいでしょうか?思い込みで行動する前に、客観的で正確な情報を幅広く集めましょう。

就農相談会やセミナーに参加する

全国各地で、新規就農希望者向けの相談会やセミナーが開催されています。これらに参加することは、情報収集の第一歩として非常に有効です。

- 開催主体: 全国新規就農相談センター、各都道府県の農業会議、自治体、JA、農業法人など。

- 得られること:

- 生の情報の入手: 先輩農家や自治体の担当者から、その地域の農業の特色、就農までの流れ、支援制度など、インターネットだけでは得られないリアルな情報を直接聞くことができます。

- 個別相談: 自分の年齢や経験、資金状況などを伝えた上で、具体的なアドバイスをもらえます。「何から手をつければいいかわからない」という段階でも、親身に相談に乗ってくれるでしょう。

- 人脈形成のきっかけ: 同じ志を持つ仲間や、将来お世話になるかもしれない地域のキーパーソンと出会える貴重な機会です。

まずは「新・農業人フェア」のような全国規模のイベントに参加してみるのがおすすめです。

農業専門のWebサイトで情報収集する

自宅で手軽に情報収集するなら、信頼できるWebサイトを活用しましょう。

- 全国新規就農相談センター: 農林水産省所管の組織で、就農に関する基本的な情報が網羅されています。支援制度や相談窓口の情報もここから得られます。

- マイナビ農業などの専門メディア: 求人情報だけでなく、先輩農家のインタビュー記事や、栽培技術、経営に関するノウハウなど、読み物としても役立つコンテンツが豊富です。様々な農業のスタイルを知ることで、自分の目指す方向性が見えてきます。

- 各自治体の公式サイト: 就農したい地域が具体的に決まっている場合は、その都道府県や市町村の公式サイトを必ずチェックしましょう。地域独自の支援制度や、農地情報、研修制度などが掲載されています。

② 農業体験や研修に参加して適性を見る

情報収集で得た知識は、あくまで頭の中のものです。次に、実際に自分の体で農業を体験し、適性を見極めるステップに進みます。この段階を飛ばして転職すると、「こんなはずではなかった」と後悔するリスクが高まります。

短期の農業体験・農業インターン

まずは、週末や休暇を利用して参加できる短期の体験から始めてみましょう。

- 内容: 1日~数週間程度、農家さんの元で農作業を手伝います。種まき、草取り、収穫、出荷作業など、季節に応じた様々な作業を体験できます。

- メリット:

- 適性の確認: 農業の仕事が体力的に務まるか、土や虫に抵抗はないか、地道な作業を楽しめるかなど、自分自身の適性を肌で感じることができます。

- リアルな生活の理解: 農家さんの1日のスケジュールや、仕事の厳しさ、やりがいなどを間近で見聞きすることで、農業への理解が深まります。

- 探し方: 「農家のおしごとナビ」のような求人サイトや、「農mers」といった体験マッチングサービス、各自治体が募集している体験プログラムなどで探すことができます。

農業大学校や研修制度で本格的に学ぶ

短期体験で「農業を本気でやりたい」という気持ちが固まったら、より本格的な知識と技術を学ぶ段階に進みます。

- 農業大学校: 各都道府県に設置されている、農業の専門教育機関です。1~2年間のカリキュラムで、座学と実習を通じて、栽培技術から経営まで体系的に学ぶことができます。同級生とのつながりができるのも大きなメリットです。

- 先進農家・農業法人での研修: 優れた技術や経営ノウハウを持つ農家や法人の元で、長期間(半年~2年程度)働きながら学ぶ制度です。より実践的なスキルが身につき、研修先が独立後の師匠やパートナーになることもあります。国の支援制度(後述の「就農準備資金」)を活用できる場合も多いです。

この研修期間は、単に技術を学ぶだけでなく、独立後の営農計画を具体化し、地域の人脈を築くための非常に重要な準備期間となります。

③ 自分に合った働き方(雇用か独立か)を決める

ステップ②までの経験を通じて、農業のリアルな姿が見えてきたはずです。ここで、自分は「雇用就農」と「独立就農」のどちらの道に進むのかを正式に決定します。

この判断は、以下の要素を総合的に考慮して行いましょう。

- リスク許容度: 収入の不安定さや経営失敗のリスクをどこまで受け入れられるか。

- 自己資金額: 独立就農に必要な初期投資をまかなえるだけの資金があるか、または調達の目処が立つか。

- 性格: 人の下で働くのが得意か、自分の裁量で自由にやりたいタイプか。

- 家族の理解: 家族は、あなたが選ぶ働き方(特に独立のリスク)を理解し、応援してくれているか。

前述の通り、多くの未経験者にとっては、まずは雇用就農で安定した基盤を築きながら、独立の準備を進めるのが賢明な選択です。

④ 就職活動や就農準備を進める

働き方の方向性が決まったら、いよいよ具体的なアクションに移ります。

雇用就農の場合:求人を探す

農業法人への就職活動を開始します。

- 求人の探し方:

- 「あぐりナビ」「マイナビ農業」などの農業専門求人サイトを活用する。

- ハローワークの専門窓口で相談する。

- 就農相談会やセミナーで出会った法人に直接アプローチする。

- アピールポイント: 農業未経験であっても、前職で培ったスキル(営業、マーケティング、マネジメント、PCスキルなど)は大きな武器になります。体力や学習意欲、コミュニケーション能力なども積極的にアピールしましょう。

独立就農の場合:農地や資金を確保する

独立就農は、準備することが山積みです。特に重要なのが「農地」と「資金」の確保です。

- 農地の確保:

- 農地バンク(農地中間管理機構): 離農者などから農地を預かり、借りたい人に貸し出す公的な仕組みです。各都道府県に窓口があります。

- 自治体の農業委員会: 地域の農地情報を管理しており、斡旋の相談に乗ってくれます。

- 人脈の活用: 研修先の農家や、地域のJA、知人からの紹介など。これが最もスムーズな場合も多いです。

- 資金の確保:

- 自己資金: 最も重要です。多ければ多いほど、経営の安定につながります。

- 公的融資: 日本政策金融公庫の「青年等就農資金」は、新規就農者が無利子で借りられる非常に有利な制度です。

- 補助金・支援金: 後述する国の支援制度などを最大限に活用します。

⑤ 営農計画を立てる

これは特に独立就農を目指す人にとって、成功を左右する最も重要なステップです。営農計画とは、あなたの農業事業の設計図であり、ビジネスプランです。

- 計画に盛り込むべき項目:

- 経営理念: なぜ農業をやるのか、どんな農業を目指すのか。

- 栽培計画: どこで(農地)、何を(品目)、どれくらい(面積・量)作るのか。

- 販売計画: 誰に(ターゲット顧客)、どこで(販路)、いくらで(価格)売るのか。

- 資金計画: 初期投資にいくらかかるか(機械、施設など)。運転資金はいくら必要か(肥料代、人件費など)。それらをどう調達するのか(自己資金、借入)。

- 収支計画: 3~5年先までの売上、経費、利益の予測。

この計画書は、自分の頭を整理するためだけでなく、融資を受ける際の審査や、補助金の申請においても必須の書類となります。具体的で、実現可能性の高い計画を立てることが、周囲からの信頼と支援を得るための鍵となります。

農業転職の向き・不向きは?適性セルフチェック

農業は、誰にでもできる仕事ではありません。特殊な環境で働くため、一定の適性が求められます。転職後に「自分には合わなかった」と後悔しないために、ここで一度、自分の性格や価値観が農業に向いているかどうか、客観的にチェックしてみましょう。

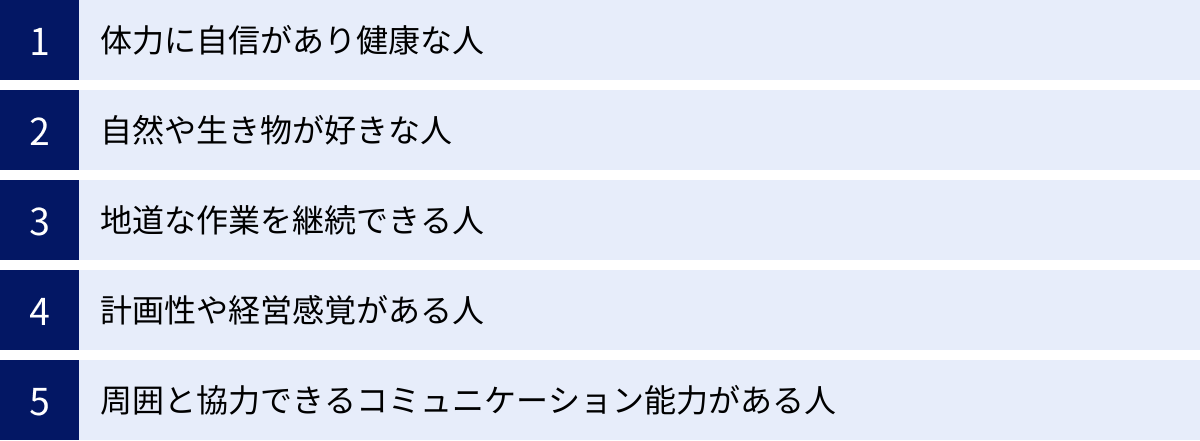

農業に向いている人の特徴

以下に挙げる特徴に多く当てはまる人は、農業の世界で楽しみながら成長していける可能性が高いでしょう。

体力に自信があり健康な人

これは最も基本的な条件です。前述の通り、農業は炎天下や厳寒期での長時間労働、重量物の運搬など、体力を消耗する作業の連続です。日頃から体を動かすのが好きで、健康管理をしっかりできる人でなければ、仕事を続けること自体が困難になります。精神的なタフさも同様に重要で、天候不順や不作といった困難に直面しても、粘り強く乗り越えられる精神力が求められます。

自然や生き物が好きな人

農業は、自然のサイクルの一部に身を置く仕事です。植物の成長や季節の移ろいに喜びを感じられる人、土に触れることや、時には虫や小動物と向き合うことに抵抗がない人は、日々の仕事を心から楽しむことができます。自然をコントロールしようとするのではなく、その摂理を理解し、寄り添う姿勢が大切です。

地道な作業を継続できる人

農業の仕事には、草むしりや水やり、収穫物の選別など、一見すると単調で地味な作業がたくさんあります。華やかなイメージとは裏腹に、こうしたコツコツとした日々の積み重ねが、最終的な収穫の質と量を左右します。派手な成果をすぐに求めるのではなく、地道な努力を黙々と続けられる忍耐力と継続力がある人は、農業に向いています。

計画性や経営感覚がある人

特に独立就農を目指す場合、この素養は不可欠です。「いつ種をまき、いつ収穫するか」といった栽培計画はもちろんのこと、「市場の需要を予測して作付品目を決める」「コストを計算して価格を設定する」「数年先を見越した設備投資を計画する」といった経営者としての視点が求められます。行き当たりばったりではなく、常に先を読んで計画を立て、実行し、結果を分析して改善する(PDCAサイクルを回す)能力がある人は、農業で成功する可能性が高いです。

周囲と協力できるコミュニケーション能力がある人

「農業は一人で黙々とやる仕事」というイメージは間違いです。実際には、多くの人との関わりの中で成り立っています。

- 地域住民との関係: 農村コミュニティの一員として、地域の共同作業やイベントに積極的に参加し、良好な人間関係を築く必要があります。

- 情報交換: 周囲の先輩農家から、その土地特有の栽培のコツや天候の情報を教えてもらうことは非常に重要です。

- ビジネス上の関係: 資材の購入先、農産物の販売先、従業員を雇う場合はそのスタッフなど、様々なステークホルダーと円滑なコミュニケーションを取る能力が求められます。

孤立せずに、周囲と協力しながら物事を進められることは、農業を続けていく上での大きな強みになります。

農業への転職を考え直した方がよい人の特徴

一方で、以下のようなタイプの人は、農業への転職を一度立ち止まって考え直した方がよいかもしれません。ミスマッチを防ぐために、正直に自分と向き合ってみましょう。

- 「スローライフ」への過度な憧れがある人: 農業は、のんびりとした楽な仕事ではありません。むしろ、時間に追われ、体力と知力を総動員するハードなビジネスです。「田舎でのんびり暮らしたい」というイメージだけで転職すると、厳しい現実に打ちのめされるでしょう。

- 虫や土汚れが極端に苦手な人: 農業と虫、土は切っても切れない関係です。生理的にどうしても受け付けないという場合、日々の作業が大きな苦痛になってしまいます。

- 計画性がなく、物事を感覚で進める人: その場の思いつきで行動していては、安定した農業経営はできません。長期的な視点での計画立案が苦手な人は、特に独立就農には向いていません。

- 人付き合いを避けたい人: 「人付き合いが面倒だから」という理由で農業を選ぶと、かえって苦労することになります。前述の通り、農村部では都市部以上に濃密なコミュニケーションが求められる場面が多くあります。

- 体力に自信がなく、不健康な生活習慣の人: 体が資本の仕事です。健康管理への意識が低い人は、仕事を続けること自体が難しくなります。

もし、これらの特徴に当てはまる項目が多いと感じたなら、まずは短期の農業体験などを通じて、本当に自分に務まる仕事なのかを慎重に確認することをおすすめします。

農業転職に役立つ資格とスキル

農業を始めるにあたって、「絶対にこの資格がなければならない」というものはありません。しかし、持っていると仕事の幅が広がったり、作業効率が上がったり、周囲からの信頼を得やすくなったりする有利な資格やスキルは存在します。ここでは、転職前に取得しておくと役立つ資格と、農業の世界で求められる専門スキルについて解説します。

必須の資格はないがあると有利な資格

農業の現場で即戦力として、また将来の経営者として活躍するために、以下の資格は取得を検討する価値が大いにあります。

| 資格名 | 概要 | 農業におけるメリット |

|---|---|---|

| 普通自動車運転免許(MT) | 普通自動車を運転するための免許。特にマニュアル(MT)車対応が重要。 | ほぼ必須。農村部の移動、資材や収穫物の運搬に軽トラック(MT車が多い)を使用するため。 |

| 大型特殊免許 | トラクターやコンバインなど、特殊な構造を持つ大型自動車を公道で運転するための免許。 | 大規模な農地で作業する際に必須。公道を走行できないと作業効率が著しく低下する。 |

| けん引免許 | 車両総重量750kgを超える車(トレーラーなど)をけん引して運転するための免許。 | 大量の収穫物や大型の農機具をトレーラーで運搬する際に必要。大規模経営を目指すなら有利。 |

| フォークリフト運転者 | 最大荷重1トン以上のフォークリフトを操作するための技能講習修了証。 | 収穫コンテナや肥料の袋など、重い荷物の積み下ろしや運搬作業が劇的に楽になり、安全性が向上する。 |

| 簿記(日商簿記検定など) | 企業の経営活動を記録・計算・整理し、経営成績と財政状態を明らかにする技能。 | 独立就農者には必須級の知識。確定申告、経営分析、資金繰り管理、融資申請時の事業計画作成に役立つ。 |

普通自動車運転免許(MT推奨)

これは資格というよりも、農業をやる上での最低条件と言っても過言ではありません。農村部では公共交通機関が乏しく、車がなければ移動や買い物が困難です。さらに重要なのは、農業の現場では軽トラックが頻繁に使われるという点です。中古の軽トラックはマニュアル(MT)車が多く、AT限定免許では運転できない場合があります。これから免許を取得する方や、AT限定の方は、MT免許への切り替えを強く推奨します。

大型特殊免許・けん引免許

トラクターやコンバインといった大型の農業機械は、田畑の中を走るだけなら免許は不要ですが、作業場所を移動するために公道を走行する場合は大型特殊免許が必須となります。この免許がないと、その都度トラックで運搬する必要があり、非常に手間がかかります。将来的に大規模な経営を目指すのであれば、ぜひ取得しておきたい資格です。同様に、収穫物を大量に運ぶトレーラーを扱う可能性があるなら、けん引免許も役立ちます。

フォークリフト運転者

一見、農業とは関係ないように思えるかもしれませんが、非常に実用的な資格です。収穫した野菜や果物が入った重いコンテナ、数十kgある肥料の袋などを、人力で運ぶのは大変な重労働であり、腰痛の原因にもなります。フォークリフトがあれば、これらの荷役作業を安全かつ効率的に行うことができます。比較的短期間(数日)の講習で取得できるため、コストパフォーマンスの高い資格です。

簿記

これは、特に独立就農を目指す人にとって極めて重要なスキルです。農業経営は、どんぶり勘定では成り立ちません。日々の取引を記録し(帳簿付け)、年に一度の確定申告を行う必要があります。それだけでなく、帳簿から自社の経営状況を分析し、「どこに無駄があるのか」「どの作物が儲かっているのか」を把握することが、経営改善の第一歩となります。簿記の知識があれば、金融機関から融資を受ける際に提出する事業計画書も、説得力のあるものを作成できます。

農業で求められる専門スキル

資格だけでなく、以下のような専門的なスキルを身につけていくことが、農業で成功するための鍵となります。これらのスキルは、座学だけでなく、日々の実践を通じて磨かれていくものです。

栽培技術や知識

これは農業の根幹をなすスキルです。

- 土壌の知識: 作物を育てる基本である土づくり。土壌の性質を理解し、適切な肥料を施す技術。

- 品目ごとの栽培知識: それぞれの作物の特性、最適な種まきや植え付けの時期、生育に必要な条件、管理方法などを熟知していること。

- 病害虫対策: 病気や害虫の種類を見分け、農薬の適切な使用や、天敵を利用した防除など、被害を最小限に抑える知識と技術。

- 農業機械の操作・整備スキル: トラクターや管理機など、各種機械を安全に操作し、簡単なメンテナンスができる能力。

これらの技術は、農業大学校や研修、そして何よりも日々の農作業と試行錯誤の中で習得していきます。

経営・マーケティングスキル

栽培技術がいくら高くても、作ったものが売れなければ事業は成り立ちません。特に独立就農者には、経営者としてのスキルが不可欠です。

- 経営戦略立案: 市場の動向や自社の強みを分析し、どの作物で、どのように収益を上げていくかという事業全体の方向性を決める力。

- マーケティング・ブランディング: 自分の農産物の価値は何か(味、安全性、珍しさなど)を明確にし、それをターゲット顧客に効果的に伝える力。SNSでの発信や、魅力的なパッケージデザインなども含まれます。

- 販路開拓: 従来の市場出荷だけでなく、ECサイト、直売、レストランとの契約など、利益率の高い独自の販売チャネルを開拓していく営業力。

- 財務・労務管理: 資金繰りの管理、補助金や融資の活用、人を雇う際の労働法の知識など、会社を運営していくためのバックオフィス業務のスキル。

「良いものを作れば売れる」という時代は終わりました。「良いものを作った上で、その価値を伝え、適切な価格で届ける」という経営・マーケティングの視点を持つことが、現代の農業で成功するための絶対条件です。

未経験者の強い味方!活用したい国の支援制度・補助金

未経験から農業に挑戦するにあたり、大きなハードルとなるのが「技術習得中の生活費」と「経営開始時の初期投資」です。幸い、日本では新規就農者を後押しするための手厚い公的支援制度が用意されています。これらの制度を賢く活用することが、転職を成功させるための重要な鍵となります。ここでは、代表的な国の支援制度をご紹介します。

(注:制度の名称や内容は変更される可能性があるため、必ず農林水産省や各自治体の公式サイトで最新の情報を確認してください。)

農業次世代人材投資事業(旧:青年就農給付金)

これは、新規就農者を支援する最も代表的な国の事業です。「青年就農給付金」という名称で知られていましたが、2022年度から「就農準備資金」「経営開始資金」という2つの制度に再編・見直しされました。目的別に2つのタイプがあり、段階に応じて活用できます。

準備型:研修期間中の生活費を支援

これは、正式には「就農準備資金」と呼ばれるものです。都道府県が認める農業大学校や先進農家・農業法人のもとで研修を受ける就農希望者に対して、研修期間中の生活費を支援することを目的としています。

- 交付額: 年間最大150万円

- 交付期間: 最長2年間

- 主な要件:

- 就農予定時の年齢が、原則49歳以下であること。

- 研修終了後、1年以内に独立・自営就農または雇用就農することを目指すこと。

- 常勤の雇用契約を締結していないこと。

- 国の他の生活費支援を受けていないこと。

この制度のおかげで、収入がない研修期間中も生活の心配をせずに、技術の習得に集中できます。農業未経験者にとっては、まさに「渡りに船」の制度と言えるでしょう。

(参照:農林水産省「就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資事業)」)

経営開始型:経営開始後の資金を支援

これは、正式には「経営開始資金」と呼ばれるものです。研修を終え、いよいよ独立・自営で農業経営を開始した新規就農者に対して、経営が軌道に乗るまでの間の所得を確保することを目的としています。

- 交付額: 年間最大150万円 (夫婦でともに就農する場合は、夫婦合わせて1.5人分(225万円)が交付される場合があります)

- 交付期間: 最長3年間

- 主な要件:

- 市町村から「認定新規就農者」として認定されていること。

- 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下であること。

- 農地の所有権または利用権を確保していること。

- 前年の世帯所得が600万円以下(一部例外あり)であること。

経営開始直後は、まだ生産が安定せず、収入も不安定になりがちです。この時期に安定した資金が国から提供されることは、精神的な安心感につながり、より挑戦的な経営判断を後押ししてくれます。

(参照:農林水産省「就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資事業)」)

就農準備資金・経営開始資金

前述の通り、これは「農業次世代人材投資事業」の現在の正式名称です。この制度を活用するためには、いくつかの注意点があります。

- 申請手続き: 資金の申請は、市町村に対して行います。研修計画や営農計画(経営開始資金の場合)を提出し、審査を受ける必要があります。計画の具体性や実現可能性が厳しくチェックされるため、綿密な準備が不可欠です。

- 報告義務: 資金の交付期間中および交付終了後、定期的に就農状況報告書を提出する義務があります。計画通りに営農が行われていない場合などには、資金の返還を求められる可能性もあります。

- 予算の制約: これらの制度は国の予算に基づいて実施されるため、申請者全員が必ずしも採択されるわけではありません。また、年度の途中で予算が上限に達し、募集が締め切られることもあります。

これらの制度は、新規就農者にとって非常に心強い味方ですが、「もらえて当たり前」ではなく、しっかりとした計画と覚悟を持って申請する必要があることを理解しておきましょう。

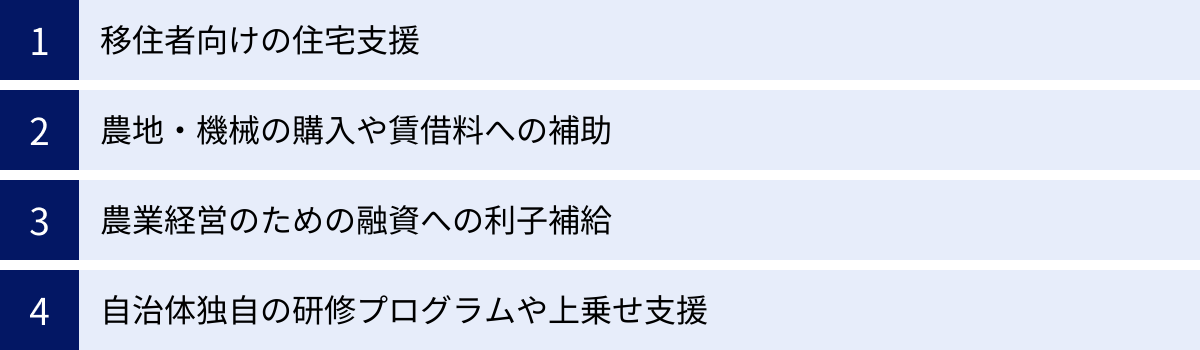

各自治体が実施する独自の支援制度

国の制度に加えて、各都道府県や市町村が、地域の実情に合わせて独自の新規就農支援制度を設けている場合が数多くあります。これらの制度は、国の制度と併用できることも多いので、必ずチェックしましょう。

- 支援内容の例:

- 住宅支援: 就農のために移住してきた人向けの家賃補助や、空き家バンクの紹介。

- 農地・機械に関する支援: 農地取得や賃借料への補助、中古農機具の購入費補助、リース制度。

- 利子補給: 農業経営のために金融機関から融資を受けた際の、利子の一部を自治体が負担してくれる制度。

- 研修支援: 自治体が独自に設けている研修プログラムや、研修中の上乗せ支援。

これらの情報は、就農を希望する地域の自治体のホームページ(農林水産課などの部署)や、就農相談窓口で確認することができます。「自分が住みたい・農業をやりたい市町村名 + 新規就農 支援」といったキーワードで検索してみるのが手軽で効果的です。国の制度と自治体の制度を組み合わせることで、就農時の金銭的な負担を大幅に軽減できる可能性があります。

農業への転職に強い!おすすめ求人サイト3選

雇用就農を目指す場合も、研修先を探す場合も、農業に特化した求人サイトの活用は欠かせません。一般的な転職サイトには掲載されていない、専門性の高い情報が満載です。ここでは、多くの就農希望者が利用している、代表的な3つのサイトの特徴をご紹介します。

| 求人サイト名 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| あぐりナビ | 掲載求人件数が業界トップクラス。正社員、アルバイト、独立支援、研修など多様な募集形態を網羅。スカウト機能も充実。 | 幅広い選択肢の中から自分に合った求人を探したい人。積極的にアプローチを受けたい人。 |

| マイナビ農業 | 大手人材会社マイナビが運営。求人情報に加え、就農イベントやセミナー、役立つノウハウ記事などコンテンツが豊富。 | 求人探しと同時に、情報収集やイベント参加もしたい人。大手ならではの安心感を求める人。 |

| 農家のおしごとナビ | 農業体験やインターンシップの求人に強い。未経験者向けの募集や、地域・作目ごとの特集が充実。 | まずは短期の農業体験から始めたい人。特定の地域や作目にこだわって仕事を探したい人。 |

① あぐりナビ

「あぐりナビ」は、掲載求人件数が日本最大級を誇る、農業専門の求人情報サイトです。その圧倒的な情報量が最大の魅力と言えるでしょう。

- 特徴:

- 豊富な求人数: 全国各地の農業法人からの正社員求人を中心に、季節のアルバイト、研修生の募集、さらには事業承継や独立希望者向けの案件まで、ありとあらゆる農業関連の仕事情報が集まっています。

- スカウト機能: 自分のプロフィールや希望条件を登録しておくと、興味を持った農業法人から直接スカウトメッセージが届くことがあります。自分では見つけられなかった優良求人に出会える可能性があります。

- 検索のしやすさ: 都道府県や作目(野菜、果樹、酪農など)、こだわり条件(未経験者歓迎、寮・社宅あり、独立支援ありなど)で絞り込み検索ができるため、自分の希望に合った求人を効率的に探せます。

とにかくたくさんの求人を見て比較検討したい、という方には最初に見るべきサイトです。

(参照:あぐりナビ公式サイト)

② マイナビ農業

「マイナビ農業」は、就職・転職サイトでおなじみの大手人材会社マイナビが運営する農業情報サイトです。

- 特徴:

- 信頼性と安心感: 大手が運営しているという安心感があります。掲載されている求人も、労働条件などがしっかりしている優良法人が多い傾向にあります。

- 充実したコンテンツ: 求人情報だけでなく、新規就農に役立つノウハウ記事、先輩就農者のインタビュー、農業関連のニュースなどが豊富に掲載されています。サイトを見ているだけでも、農業への理解が深まります。

- イベント情報の多さ: マイナビが主催する「マイナビ就農FEST」など、全国各地で開催される就農イベントやセミナーの情報をいち早くキャッチできます。オンラインでのイベントも頻繁に開催されています。

求人を探しながら、情報収集やイベント参加も積極的に行いたいという、情報感度の高い方におすすめです。

(参照:マイナビ農業公式サイト)

③ 農家のおしごとナビ

「農家のおしごとナビ」は、特に農業体験やインターンシップといった「お試し就農」の求人に強いサイトです。

- 特徴:

- 体験・研修情報が豊富: 「まずは短期間だけ農業をやってみたい」という未経験者のニーズに応える、1日から参加できる農業体験や、数週間のインターンシップの求人が充実しています。

- 未経験者歓迎の求人が多い: 未経験者を前提とした募集が多く、教育体制が整っている農園や法人の求人が見つかりやすいのが特徴です。

- 地域や作目での特集: 「北海道で酪農体験」「沖縄でサトウキビ収穫」といった、地域や作目に特化した特集が組まれており、自分の興味に合わせて仕事を探しやすい構成になっています。

本格的な転職の前に、まずは農業の現場を体験してみたいという慎重派の方や、特定の地域・作物へのこだわりが強い方に最適なサイトです。

(参照:農家のおしごとナビ公式サイト)

これらのサイトは、それぞれに強みがあります。一つに絞るのではなく、複数のサイトに登録し、それぞれの特徴を活かしながら情報収集を進めるのが、理想の転職先を見つけるための近道です。

農業への転職に関するよくある質問

最後に、農業への転職を検討している方から特によく寄せられる質問について、Q&A形式でお答えします。これまでの内容の総まとめとして、あなたの最後の疑問や不安を解消します。

未経験でも本当に農業に転職できますか?

はい、未経験からでも農業への転職は十分に可能です。 実際に、新規就農者の多くは、異業種からの転職者です。

ただし、成功のためには正しいステップを踏むことが重要です。いきなり独立・自営農家を目指すのはリスクが高いため、以下のような道筋をたどるのが一般的かつおすすめです。

- 情報収集と短期体験: まずは相談会やWebサイトで情報を集め、短期の農業体験で適性を見極めます。

- 研修または雇用就農: 農業大学校や先進農家での研修、あるいは農業法人への就職(雇用就農)を通じて、安定した環境で実践的な技術と知識を学びます。

- 独立の検討: 経験、知識、資金、人脈が十分に整った段階で、初めて独立就農を具体的に検討します。

重要なのは、焦らず、段階を踏んで着実にスキルアップと準備を進めることです。未経験であることをハンデと捉えず、前職の経験(営業、経理、マネジメントなど)を農業経営に活かす視点を持つことも成功の鍵となります。

何歳からでも農業は始められますか?

はい、農業を始めるのに年齢制限は基本的にはありません。 体力と健康、そして何よりも強い意欲があれば、40代、50代、あるいは定年退職後からでも挑戦できます。

実際に、セカンドキャリアとして農業を選ぶ人は年々増えています。人生経験が豊富な分、経営的な視点を持っていたり、地域コミュニティに円滑に溶け込めたりといった強みを発揮できる場合もあります。

ただし、注意すべき点が2つあります。

- 体力的な問題: 年齢とともに体力は低下します。自分の体力を過信せず、大規模化を目指すのではなく、省力化できる機械を導入したり、高付加価値な作物を小規模で栽培したりするなど、年齢に合った無理のない営農スタイルを考えることが重要です。

- 公的支援制度の年齢要件: 国の主要な支援制度である「就農準備資金」「経営開始資金」には、原則49歳以下という年齢要件が設けられています。50歳以上で就農する場合は、これらの大規模な支援を受けられない可能性があるため、より入念な資金計画が必要になります。ただし、自治体によっては独自の年齢要件を設けている場合もあるため、確認が必要です。

農業を始めるのに必要な初期費用はいくらですか?

必要な初期費用は、選択する働き方によって「0円」から「数千万円」まで大きく異なります。

- 雇用就農の場合: 初期費用はほとんどかかりません。 一般的な就職活動と同じで、必要なのは履歴書代や面接のための交通費程度です。住居も、会社が寮や社宅を用意している場合があります。

- 独立就農の場合: 多額の資金が必要になります。 金額は、経営規模や作目、地域によって大きく変動しますが、一般的に500万円~1,500万円程度が一つの目安と言われています。

- 主な内訳:

- 農地取得・賃借費: 購入する場合は数百万円~、借りる場合でも年間の賃料や権利金がかかります。

- 機械・設備費: トラクター(中古でも100万円~)、軽トラック、管理機、ビニールハウスなど。

- 運転資金: 経営が軌道に乗るまでの生活費、種苗代、肥料・農薬代、燃料費など、最低でも1年分の運転資金は確保しておきたいところです。

- 主な内訳:

これらの資金をすべて自己資金でまかなうのは困難なため、多くの人が自己資金+公的融資(日本政策金融公庫の青年等就農資金など)+補助金を組み合わせて資金計画を立てています。

女性でも農業で活躍できますか?

はい、もちろんです。現在、多くの女性が農業の様々な分野で活躍しています。

近年は「農業女子」という言葉も定着し、女性の新規就農者は増加傾向にあります。体力面で男性に劣る部分があったとしても、それを補う工夫や、女性ならではの強みを活かすことで、十分に活躍することが可能です。

- 体力面の工夫:

- 小型で操作しやすい農業機械や、作業を楽にするアシストスーツなどを活用する。

- 重量物を扱う作業を減らせるような、栽培品目や栽培方法を選ぶ。

- 女性ならではの強み:

- 消費者視点: 主婦や母親としての経験を活かし、消費者が求める安全性や利便性(カット野菜など)を捉えた商品開発が得意な場合があります。

- きめ細やかな感性: 農産物の丁寧なパッケージングや、SNSを使った魅力的な情報発信、直売所での顧客とのコミュニケーションなど、細やかな感性を活かせる場面は多くあります。

- 加工・販売: 料理やデザインのセンスを活かして、ジャムやスイーツなどの加工品開発(6次産業化)で成功している女性も数多くいます。

農業はもはや、腕力だけがものをいう世界ではありません。多様な視点やスキルが求められる現代の農業において、女性の活躍の場はますます広がっています。