採用活動において、候補者の能力や人柄を正確に見極めることは、企業の成長を左右する重要な課題です。書類選考や数回の面接だけでは、候補者の本質的な部分まで把握するのは難しい場合があります。そこで近年、採用の精度を高める手法として注目されているのが「リファレンスチェック」です。

リファレンスチェックは、候補者の以前の勤務先の上司や同僚といった第三者から、その人物の働きぶりや人柄について客観的な情報を得るための調査です。このプロセスを適切に活用することで、企業は採用後のミスマッチを防ぎ、入社後の定着率向上や組織全体のパフォーマンス向上を期待できます。

しかし、その一方で「具体的に何を聞けばいいのか分からない」「個人情報保護法に抵触しないか心配」「候補者にネガティブな印象を与えないだろうか」といった不安や疑問を感じる採用担当者も少なくありません。また、候補者側にとっても、リファレンスチェックを求められた際にどのように対応すれば良いのか、戸惑う場面もあるでしょう。

この記事では、リファレンスチェックの基本的な知識から、その目的、メリット・デメリット、具体的な実施フロー、効果的な質問例までを網羅的に解説します。さらに、企業側が実施する際の注意点と、候補者側が依頼された際の対策についても詳しく掘り下げます。リファレンスチェックを正しく理解し、適切に運用することで、採用活動を成功に導き、企業と候補者の双方にとってより良い関係を築くための一助となれば幸いです。

目次

リファレンスチェックとは

リファレンスチェックとは、中途採用の選考過程において、候補者の前職(または現職)での勤務状況や実績、人柄などについて、候補者本人から紹介された推薦者(元上司や同僚など)に問い合わせ、情報を得ることを指します。採用企業が候補者から直接得る情報(履歴書、職務経歴書、面接での発言)を、第三者の客観的な視点から補完し、その信頼性を検証する目的で行われます。

この手法は、外資系企業では以前から一般的に行われてきましたが、近年では日本国内の企業でも導入が急速に進んでいます。その背景には、雇用の流動化が進み、終身雇用が前提でなくなったこと、専門性を重視するジョブ型雇用の広がり、そしてオンライン採用の普及により候補者の人柄が見えにくくなったことなどが挙げられます。

リファレンスチェックは、単なる経歴の確認作業ではありません。書類や短い面接の時間だけでは決して分からない、候補者のリアルな働きぶりを深く知るための重要なプロセスです。例えば、「チーム内でどのような役割を担っていたか」「困難な状況にどう対処したか」「周囲とどのようにコミュニケーションを取っていたか」といった具体的なエピソードを通じて、候補者のポテンシャルやカルチャーフィットの可能性を多角的に評価できます。

リファレンスチェックと類似する用語との違い

リファレンスチェックとしばしば混同される用語に「前職調査(バックグラウンドチェック)」や「身元保証」がありますが、これらは目的や調査範囲、法的根拠が異なります。

| 項目 | リファレンスチェック | 前職調査(バックグラウンドチェック) | 身元保証 |

|---|---|---|---|

| 主な目的 | ・経歴や実績の客観的確認 ・人柄やカルチャーフィットの把握 ・採用後のミスマッチ防止 |

・経歴詐称の有無の確認 ・反社会的勢力との関わりの有無 ・破産歴、犯罪歴などの調査 |

・入社後に社員が会社に与えた損害を保証人が連帯して賠償することを約束 |

| 情報源 | 候補者が指定した推薦者(元上司、同僚など) | 調査会社が公的記録やデータベース、関係者への聞き込みなど広範な情報源を活用 | 候補者が依頼した身元保証人 |

| 本人の同意 | 必須 | 原則必須(調査内容による) | 必須 |

| 法的注意点 | 個人情報保護法を遵守する必要がある | 職業安定法や個人情報保護法、探偵業法など、より厳格な法的制約がある。プライバシー侵害のリスクが高い。 | 身元保証法に基づき、保証期間や保証限度額などに定めがある |

このように、リファレンスチェックはあくまで候補者の同意のもと、その人物のポジティブな側面や業務遂行能力を確認し、より良い採用マッチングを目指すものです。一方で、前職調査はネガティブな情報のスクリーニングという側面が強く、調査範囲も広範にわたるため、より慎重な対応が求められます。

「リファレンスチェックは違法ではないのか?」という疑問を持つ方もいますが、候補者本人の明確な同意を得て、個人情報保護法を遵守して適正に行う限り、違法性はありません。重要なのは、調査の目的を候補者にきちんと説明し、取得した情報を採用目的以外に利用しないことです。この透明性とコンプライアンス遵守が、リファレンスチェックを有効かつ公正な採用ツールとして機能させるための大前提となります。

リファレンスチェックの目的

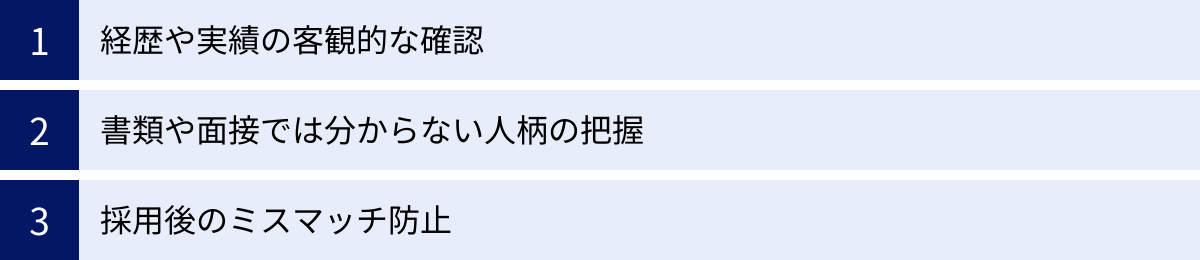

リファレンスチェックを実施する企業は、単に候補者の経歴を確認したいだけではありません。その裏には、より深く、多角的な視点から候補者を理解し、採用の質を向上させるための明確な目的が存在します。ここでは、リファレンスチェックが果たす3つの主要な目的について詳しく解説します。

経歴や実績の客観的な確認

採用選考の初期段階で企業が手にする情報は、候補者自身が作成した履歴書や職務経歴書、そして面接での自己PRが中心です。これらは候補者の視点から語られる情報であり、素晴らしい実績や能力が記載されていても、その内容が客観的な事実に基づいているかを判断するのは容易ではありません。意図的であるかどうかにかかわらず、実績を誇張したり、自身の役割を大きく見せたりするケースも少なくないのが実情です。

リファレンスチェックの第一の目的は、候補者から提示された経歴や実績、スキルといった情報に客観的な裏付けを与えることです。推薦者である元上司や同僚に具体的な質問を投げかけることで、情報の真実性を確認します。

例えば、以下のような点を確認します。

- 在籍期間や役職: 職務経歴書に記載された期間や役職に相違はないか。

- 職務内容: 具体的にどのような業務を担当していたか。

- プロジェクトでの役割: 候補者が語るプロジェクトにおいて、具体的にどのような貢献をしたか。リーダーだったのか、主要メンバーだったのか、あるいはサポート役だったのか。

- 実績の具体性: 「売上を20%向上させた」という実績について、その背景や候補者が果たした具体的なアクション、チーム内での貢献度などを確認する。

このような客観的な確認作業は、単なる「ウソ発見器」として機能するわけではありません。むしろ、候補者の自己評価と他者評価のギャップを把握する上で非常に重要です。候補者本人が強みだと思っている点が、周囲からはそれほど評価されていなかったり、逆に本人がアピールしきれていない隠れた強みが第三者の口から語られたりすることもあります。

架空の例を考えてみましょう。あるITエンジニアの候補者が、面接で「大規模プロジェクトのリーダーとして、開発を成功に導いた」とアピールしたとします。リファレンスチェックで元上司に確認したところ、「彼は確かに技術的な中核を担う重要なメンバーでしたが、プロジェクト全体の管理やメンバーのモチベーション維持といったリーダーシップを発揮していたのは別の人物でした。しかし、彼の高い技術力と粘り強い問題解決能力がなければ、プロジェクトの成功はなかったでしょう」という回答が得られるかもしれません。

この情報は、候補者が嘘をついたということではなく、リーダーシップの定義に認識のズレがあったことを示唆しています。企業側はこの情報を基に、候補者の強みが「技術的なスペシャリスト」としての側面にあると正しく理解し、入社後にその能力を最大限に活かせるポジションを検討できます。このように、客観的な事実確認は、候補者の能力をより正確に評価し、適切な役割を与えるための重要なプロセスなのです。

書類や面接では分からない人柄の把握

採用において、候補者のスキルや経験と同等、あるいはそれ以上に重要視されるのが「人柄」や「カルチャーフィット」です。どんなに優秀なスキルを持つ人材でも、企業の文化やチームの価値観に馴染めなければ、本来のパフォーマンスを発揮することは難しく、早期離職につながるリスクも高まります。

しかし、人柄という目に見えない要素を、数時間程度の面接だけで正確に把握することは極めて困難です。面接という緊張感のある非日常的な空間では、多くの候補者が「理想的な自分」を演じようとします。そのため、普段の働きぶりや素のキャラクターが見えにくいという課題があります。

リファレンスチェックの第二の目的は、こうした書類や面接だけでは決して見えてこない、候補者の日常的な人柄や行動特性を明らかにすることです。実際に共に働いた経験のある第三者からの情報は、候補者の人物像を立体的かつリアルに浮かび上がらせます。

具体的には、以下のような側面を把握するのに役立ちます。

- コミュニケーションスタイル: 報告・連絡・相談は適切か。自分の意見を論理的に伝えられるか。他者の意見に耳を傾ける姿勢があるか。

- チームワーク: チーム内でどのような役割を果たすことが多いか。協調性はあるか。他のメンバーとどのように連携して仕事を進めるか。

- ストレス耐性: プレッシャーのかかる状況や困難な課題に直面した際、どのように振る舞うか。冷静に対処できるか。

- 価値観や誠実さ: 仕事に対する姿勢は誠実か。倫理観は高いか。企業の理念や方針に共感し、行動できるか。

- 改善点や課題: 候補者の強みだけでなく、今後の成長のために改善が期待される点や、指導が必要な側面についてもヒアリングする。

例えば、営業職の候補者を採用する場合、面接での受け答えが非常に流暢で好印象だったとします。しかし、リファレンスチェックで元同僚に話を聞くと、「彼は個人での目標達成意欲は非常に高いのですが、チーム全体の目標には関心が薄く、情報共有を怠ることがありました」という意見が得られるかもしれません。この情報は、候補者が個人プレーヤーとしての傾向が強い可能性を示唆しており、チームワークを重視する組織風土の企業にとっては、慎重に判断すべき材料となります。

逆に、「面接では少し口下手な印象だったが、リファレンスチェックでは『彼は言葉数は少ないが、常に周囲を気遣い、困っているメンバーがいれば誰よりも早くサポートに入る縁の下の力持ちだ』という評価が得られた」というケースもあります。

このように、第三者からの多角的な情報を得ることで、面接での印象を補完・検証し、候補者の本質的な人柄をより深く理解することが、リファレンスチェックの重要な役割なのです。

採用後のミスマッチ防止

採用活動における最大の失敗の一つが「採用ミスマッチ」です。採用ミスマッチとは、企業が求める人材像と、採用した人材の能力・スキル・価値観が合わない状態を指します。このミスマッチは、企業と個人の双方にとって大きな損失をもたらします。

- 企業側のデメリット:

- 早期離職による採用・教育コストの損失

- 生産性の低下や周囲の従業員の士気への悪影響

- 再度採用活動を行うための追加コストと時間

- 個人(従業員)側のデメリット:

- 能力を発揮できず、モチベーションが低下

- キャリアプランの停滞や精神的なストレス

- 短期間での転職による経歴への影響

リファレンスチェックの究極的な目的は、こうした不幸な採用ミスマッチを未然に防ぎ、入社後の定着と活躍を促進することにあります。前述の「経歴や実績の客観的な確認」と「人柄の把握」は、すべてこの最終目的に繋がっています。

リファレンスチェックを通じて、企業は以下のようなミスマッチのリスクを低減できます。

- スキル・能力のミスマッチ: 候補者が持つスキルレベルや経験が、配属予定のポジションで求められる要件と本当に合致しているかを確認します。「〇〇ができる」という自己申告だけでなく、「どの程度のレベルで、どのような状況でそのスキルを発揮したか」という具体的な情報を得ることで、入社後のパフォーマンスをより正確に予測できます。

- カルチャーのミスマッチ: 企業の文化、価値観、働き方(チームワーク重視か、個人の自律性を重んじるかなど)と、候補者の志向性が合っているかを見極めます。推薦者から候補者の働き方や価値観に関するエピソードを聞き出すことで、組織への適応可能性を判断します。

- 人間関係のミスマッチ: 上司や同僚となる既存社員と、候補者の相性を予測します。候補者のコミュニケーションスタイルや対人関係の築き方を把握することで、「このチームリーダーの下でうまくやっていけそうか」「既存メンバーと良好な関係を築けそうか」といった点を事前に検討できます。

さらに、リファレンスチェックは入社後のオンボーディング(受け入れ・定着支援)を円滑にするという副次的な効果ももたらします。候補者の強みだけでなく、弱みや改善点(例:「細かいタスク管理が少し苦手」「プレッシャーに弱い側面がある」など)を事前に把握しておくことで、受け入れる上司やチームは、その点を踏まえた上で適切なサポートやマネジメントを提供できます。これにより、候補者はスムーズに組織に馴染み、早期に能力を発揮しやすくなります。

結論として、リファレンスチェックは単なる選考プロセスの一部ではなく、採用から入社後の活躍までを見据えた、戦略的な人材マネジメントの入り口としての役割を担っているのです。

リファレンスチェックのメリット・デメリット

リファレンスチェックは採用の精度を高める強力なツールですが、その導入にはメリットだけでなく、考慮すべきデメリットも存在します。ここでは、企業がリファレンスチェックを実施する際の光と影を、それぞれ具体的に解説します。

メリット

リファレンスチェックを適切に導入・運用することで、企業は採用活動において多くの恩恵を受けることができます。

| メリット | 具体的な内容 |

|---|---|

| 採用の精度が向上する | 書類や面接だけでは得られない客観的・多角的な情報を得て、候補者の能力や人柄をより深く理解できる。 |

| 入社後の定着率アップにつながる | スキルやカルチャーのミスマッチを未然に防ぎ、候補者がスムーズに組織に馴染み、長期的に活躍する可能性を高める。 |

| 企業のコンプライアンスを強化できる | 経歴詐称や潜在的な労務リスクを事前に検知し、企業のレピュテーションや健全な組織運営を守る。 |

採用の精度が向上する

リファレンスチェック最大のメリットは、採用判断の精度を格段に向上させられることです。採用は、限られた情報と時間の中で、企業の未来を左右する重要な意思決定を下すプロセスです。書類や面接から得られる情報は、どうしても候補者の一側面しか映し出しません。

リファレンスチェックは、この情報格差を埋める役割を果たします。

- 情報の客観性: 候補者本人ではなく、共に働いた第三者からの情報であるため、客観性が高まります。

- 情報の多角性: 元上司、元同僚、元部下など、異なる立場の人から話を聞くことで、候補者の人物像を立体的に捉えることができます。上司が見ていた姿と、同僚が見ていた姿は異なる場合があり、それらを統合することで、より本質的な理解に近づきます。

- 情報の具体性: 「リーダーシップがある」という抽象的な評価ではなく、「プロジェクトが難航した際に、メンバー一人ひとりに声をかけ、タスクを再分配し、チームの士気を高めて乗り切った」といった具体的なエピソードを引き出すことができます。

これらの質の高い情報に基づき、「自社が本当に求める要件を満たしているか」「この候補者は入社後に活躍してくれるか」という問いに対して、より確信を持って判断を下せるようになります。結果として、感覚や印象に頼った採用から、データに基づいた戦略的な採用へとシフトすることが可能になります。

入社後の定着率アップにつながる

優秀な人材を採用できても、すぐ離職してしまっては意味がありません。採用ミスマッチによる早期離職は、採用コストの損失だけでなく、組織全体の士気低下にも繋がります。リファレンスチェックは、このミスマッチを防ぎ、結果的に入社後の定着率を高める効果が期待できます。

前述の通り、リファレンスチェックはスキルや経験だけでなく、働き方、価値観、コミュニケーションスタイルといった「カルチャーフィット」の側面を見極めるのに非常に有効です。例えば、スピード感を重視するベンチャー企業が、慎重で安定志向の候補者を採用してしまうと、お互いにとって不幸な結果になりかねません。リファレンスチェックで候補者の仕事の進め方や好む環境について事前に把握しておけば、こうしたミスマッチを回避できます。

さらに、リファレンスチェックで得られた情報は、入社後のオンボーディング計画にも活用できます。候補者の強みは入社後すぐに活かせるように業務を設計し、弱みや改善点については、上司やメンターが重点的にサポートする体制を整えることができます。このように、候補者一人ひとりに最適化された受け入れを行うことで、新入社員は安心して業務をスタートでき、組織へのエンゲージメントも高まります。スムーズな立ち上がりは、長期的な活躍と定着に直結する重要な要素です。

企業のコンプライアンスを強化できる

リファレンスチェックは、採用におけるリスクマネジメント、すなわち企業のコンプライアンスを強化する上でも重要な役割を果たします。採用活動には、様々な潜在的リスクが潜んでいます。

- 経歴詐称: 学歴、職歴、実績などを偽って申告するケースです。重大な経歴詐称が発覚した場合、懲戒解雇の理由にはなり得ますが、それまでの採用コストや機会損失は取り戻せません。リファレンスチェックは、こうした詐称を未然に防ぐ抑止力として機能します。

- 労務リスク: 前職で深刻なトラブル(ハラスメント、情報漏洩、頻繁な無断欠勤など)を起こしていた場合、同様の問題を自社で繰り返す可能性があります。リファレンスチェックでは、直接的な質問は避けつつも、勤務態度や対人関係に関する質問を通じて、こうした潜在的なリスクを察知する手がかりを得られることがあります。

リファレンスチェックを実施していることを公言するだけでも、経歴に懸念のある候補者が応募をためらうスクリーニング効果が期待できます。健全な組織運営を目指す企業にとって、誠実でない候補者をフィルタリングし、採用プロセスの透明性と公正性を担保することは、企業のレピュテーション(評判)を守る上で不可欠です。

デメリット

多くのメリットがある一方で、リファレンスチェックの導入には慎重な検討を要するデメリットも存在します。

| デメリット | 具体的な内容 |

|---|---|

| 採用工数やコストが増加する | 推薦者とのやり取りやレポート作成に時間と手間がかかる。外部サービスを利用する場合は費用が発生する。 |

| 候補者にネガティブな印象を与える可能性がある | 候補者が「信頼されていない」「疑われている」と感じ、企業に対する心証を悪化させるリスクがある。 |

| 内定辞退につながるリスクがある | 現職に転職活動を知られたくない、適当な推薦者が見つからないなどの理由で、候補者が選考を辞退してしまう可能性がある。 |

採用工数やコストが増加する

リファレンスチェックを導入すると、単純に採用プロセスが一工程増えるため、採用担当者の工数や時間的なコストが増加します。

自社で実施する場合、以下のタスクが発生します。

- 候補者への説明と同意取得

- 推薦者への依頼連絡と日程調整

- 質問項目の作成

- 電話やオンラインでのヒアリング実施(1人あたり30分〜1時間程度)

- ヒアリング内容のレポート化

- 関係者への情報共有

特に複数の候補者に対して実施する場合、これらの業務は大きな負担となります。

外部の代行サービスを利用すれば、これらの工数は大幅に削減できますが、代わりに金銭的なコストが発生します。料金はサービスやプランによって様々ですが、候補者1名あたり数万円程度の費用がかかるのが一般的です。採用予算が限られている企業にとっては、このコストが導入の障壁となる可能性があります。

候補者にネガティブな印象を与える可能性がある

リファレンスチェックの実施方法や伝え方によっては、候補者に「自分は信用されていないのではないか」という不信感や、「プライバシーを詮索されている」といったネガティブな印象を与えてしまう可能性があります。

特に、何の事前説明もなく、一方的にリファレンスチェックの実施を通知するような対応は禁物です。候補者のエンゲージメントが低下し、たとえ内定を出したとしても、入社意欲が削がれてしまうかもしれません。

このデメリットを回避するためには、なぜリファレンスチェックを行うのか、その目的(例:「あなたへの理解を深め、入社後スムーズに活躍できる環境を整えるためです」)を丁寧に説明し、候補者の理解と納得を得ることが不可欠です。あくまでポジティブな目的のためのプロセスであることを伝え、安心感を与える配慮が求められます。

内定辞退につながるリスクがある

リファレンスチェックを打診した結果、優秀な候補者が選考を辞退してしまうというリスクも存在します。辞退に至る理由はいくつか考えられます。

- 現職への秘匿: 最も多い理由が、まだ在籍中の会社に転職活動を知られたくないというものです。上司や同僚にリファレンスを依頼することで、転職の意向が漏れてしまうことを懸念します。

- 推薦者が見つからない: 円満退社をしておらず、前職に協力的な関係者がいない場合や、フリーランスとしての活動が長く、企業に所属していなかった場合など、適切な推薦者を見つけるのが難しいケースもあります。

- 手続きの煩雑さ: 候補者にとって、推薦者を探し、依頼し、協力を取り付ける一連のプロセスが負担に感じられ、選考を続ける意欲を失ってしまう可能性もあります。

企業側は、こうした候補者の事情を理解し、柔軟な対応を検討する必要があります。例えば、現職の上司が難しい場合は、さらに前の職場の上司や、信頼できる同僚でも可能とするなど、推薦者の条件を緩和する配慮が有効です。それでも難しい場合は、リファレンスチェックの実施を免除するか、他の方法で懸念点を補うといった判断も必要になるでしょう。

リファレンスチェック実施の最適なタイミング

リファレンスチェックを導入する際、多くの企業が悩むのが「いつ実施するか」というタイミングの問題です。一般的に、実施タイミングは「最終面接の前」と「最終面接の後(内定通知前)」の2つに大別されます。どちらのタイミングにも一長一短があり、企業の採用方針やポジションの重要度によって最適な選択は異なります。

最終面接の前

最終面接に進んだ候補者、あるいは二次面接と最終面接の間といった、選考の最終盤、しかし合否決定の前にリファレンスチェックを実施するタイミングです。この段階では、候補者は数名に絞り込まれていることが多く、企業側の採用意欲も高まっています。

メリット

- 最終面接での深掘りが可能: リファレンスチェックで得られた情報を基に、最終面接でより的を射た、深い質問をすることができます。例えば、「推薦者の方から、〇〇というプロジェクトで粘り強く課題解決に取り組んだと伺いました。その際に最も困難だった点は何ですか?」といった具体的な質問を投げかけることで、候補者の経験や能力をさらに詳しく確認できます。懸念点が見つかった場合も、最終面接で直接本人に確認し、その背景や考えを聞く機会を持てます。

- 総合的な判断材料の確保: 面接の評価とリファレンス情報を突き合わせ、総合的かつ多角的に候補者を評価できます。面接官の主観だけでなく、客観的な第三者の意見を加味して最終的な合否を判断できるため、判断の精度が向上します。

- 内定取消しのリスク回避: 内定を通知した後にリファレンスチェックを行い、重大な問題が発覚した場合、「内定取消し」という非常にデリケートな対応が必要になります。内定は法的に「労働契約が成立した」と見なされる可能性があり、取消しには客観的で合理的な理由が必要です。内定前に実施することで、こうした法的なトラブルのリスクを避けることができます。

デメリット

- 工数とコストの増加: 最終面接に進む候補者全員に対して実施する必要があるため、工数とコストがかさみます。特に、最終候補者が多い場合や、外部サービスを利用している場合は、その負担は大きくなります。

- 候補者への負担: まだ内定が出るか分からない段階で、推薦者探しや依頼といった手間を候補者にかけることになります。候補者によっては、この段階での依頼を負担に感じ、選考へのモチベーションが低下する可能性があります。

このタイミングは、経営幹部や高度な専門職など、企業の将来を左右するような重要なポジションの採用において特に有効です。コストをかけてでも、徹底的に候補者を見極めたい場合に適しています。

最終面接の後(内定通知前)

最終面接が終了し、社内での評価が固まり、「この候補者に内定を出したい」という意思決定がなされた後、正式な内定通知を出す直前に実施するタイミングです。実質的には「内定」がほぼ決まっている状態ですが、あくまで最終確認という位置づけになります。

メリット

- 工数とコストの抑制: リファレンスチェックの対象者を内定候補者1名(またはごく少数)に絞れるため、採用担当者の工数や外部サービスの利用コストを最小限に抑えることができます。効率的な採用活動を重視する企業にとっては、大きな利点です。

- 候補者が協力しやすい: 候補者側も「内定まであと一歩」という段階であるため、リファレンスチェックに協力するモチベーションが高まります。推薦者への依頼もしやすく、プロセスがスムーズに進む傾向があります。

- 採用スピードの維持: 選考プロセスの途中にリファレンスチェックを挟まないため、一次面接から最終面接までのスピード感を損なわずに選考を進めることができます。

デメリット

- 発覚した問題への対応が困難: この段階でリファレンスチェックを行い、経歴詐称や重大な懸念事項が発覚した場合、すでに内定を決めている手前、判断が非常に難しくなります。内定を撤回するとなれば、候補者との間でトラブルに発展するリスクが高まります。

- 確認のための面接機会がない: リファレンスチェックで得られた情報について、候補者本人に直接確認する場(面接)がすでに終了しています。そのため、情報が一方的なものとなり、候補者の言い分を聞く機会がないまま判断を下さなければならない可能性があります。

- 形式的な確認になりがち: 「最終確認」という位置づけのため、よほど重大な問題がない限りは結果が覆らないことが多く、チェックが形式的なものになってしまう恐れがあります。

このタイミングは、多くのポジションで採用活動を行っており、効率性を重視したい場合や、リファレンスチェックをあくまで最終的なスクリーニングとして位置づけている企業に適しています。ただし、内定取消しのリスクを十分に理解した上で運用する必要があります。

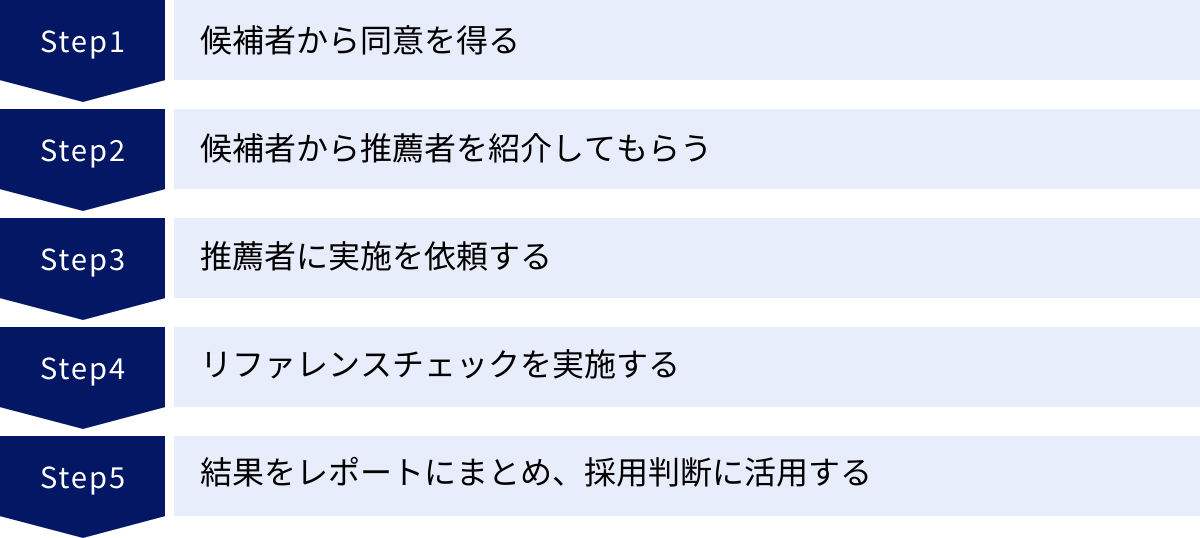

リファレンスチェックの一般的な流れ【5ステップ】

リファレンスチェックをスムーズかつ効果的に実施するためには、確立された手順に沿って進めることが重要です。ここでは、企業がリファレンスチェックを行う際の一般的な流れを5つのステップに分けて、それぞれのポイントを詳しく解説します。

① 候補者から同意を得る

リファレンスチェックのプロセスは、必ず候補者本人から明確な同意を得ることから始まります。これは、個人情報保護法の観点から絶対に必要な手続きであり、このステップを省略することはできません。本人の同意なく第三者から個人情報を取得することは、違法行為となる可能性があります。

同意取得のポイント

- タイミング: 同意を得るタイミングは、リファレンスチェックを実施する直前が望ましいです。一般的には、二次面接や最終面接の通過連絡をする際に、次のステップとしてリファレンスチェックの実施を打診します。

- 説明内容: なぜリファレンスチェックを行うのか、その目的を丁寧に説明することが極めて重要です。「あなたの経歴を疑っているわけではなく、より深くあなたを理解し、入社後に最高のパフォーマンスを発揮できる環境を整えるために実施します」といった、ポジティブな伝え方を心がけましょう。

- 伝えるべき項目:

- リファレンスチェックを実施する目的

- 誰が(採用企業名、または代行サービス会社名)

- 誰に(候補者が推薦する人物)

- どのような情報(勤務状況、実績、人柄など)を取得するのか

- 取得した情報をどのように利用するのか(採用選考の参考情報としてのみ利用し、厳重に管理すること)

- 同意の形式: 口頭での同意だけでなく、後々のトラブルを避けるために、必ず書面や電子メール、同意フォームなど記録に残る形で同意書を取得しましょう。同意書には、上記の項目を明記し、候補者に署名または同意のチェックをしてもらいます。

この最初のステップで候補者との信頼関係を築くことが、以降のプロセスを円滑に進めるための鍵となります。

② 候補者から推薦者を紹介してもらう

候補者から同意が得られたら、次にリファレンスチェックの対象となる「推薦者(リファリー)」を紹介してもらいます。誰に推薦を依頼するかは、得られる情報の質を大きく左右するため、慎重に依頼する必要があります。

推薦者依頼のポイント

- 適切な人物像: 最も望ましいのは、候補者の働きぶりを直近で、かつ客観的に評価できる立場にあった人物です。一般的には、以下のような人物が推薦者として適しています。

- 直属の上司: 候補者の業務遂行能力、目標達成度、マネジメントからの視点での評価を知る上で最適です。

- 同僚: チーム内での協調性、コミュニケーションスタイル、人柄など、対等な立場からのリアルな姿を知ることができます。

- 部下(管理職候補の場合): マネジメントスタイル、育成能力、リーダーシップなどを評価する上で不可欠です。

- 依頼する人数: 一般的には2名を依頼するケースが多く見られます。例えば、「元上司1名、元同僚1名」のように異なる立場の人物を組み合わせることで、より多角的な情報を得ることができます。

- 候補者への伝え方: 候補者に推薦者を選んでもらう際は、「あなたのご活躍をよくご存知で、客観的な視点でお話しいただける方を、元上司や元同僚の方から2名ほどご紹介いただけますでしょうか」と依頼します。候補者が現職に在籍中の場合は、「現職の方へのご依頼が難しい場合は、前職の方でも問題ありません」と配慮を示すことが重要です。

- 必要な情報: 推薦者を紹介してもらう際には、以下の情報を提出してもらいます。

- 推薦者の氏名

- 会社名・部署・役職

- 候補者との関係性(例:2018年〜2020年の直属の上司)

- 連絡先(電話番号、メールアドレス)

③ 推薦者に実施を依頼する

候補者から推薦者の情報を得たら、次は推薦者にリファレンスチェックの実施を依頼します。推薦者は善意で協力してくれる第三者であるため、最大限の敬意と配慮を払い、丁寧なコミュニケーションを心がけることが不可欠です。

依頼のポイント

- 事前の根回し: 企業から突然連絡するのではなく、まずは候補者本人から推薦者へ、リファレンスチェックの協力依頼と事前説明をしてもらうのがマナーです。候補者から「〇〇社という企業の選考を受けており、後日、リファレンスチェックの依頼連絡が入るかもしれませんので、ご協力をお願いします」と一本連絡を入れてもらうだけで、推薦者は心構えができ、その後のプロセスが格段にスムーズになります。

- 依頼方法: 依頼は電話またはメールで行うのが一般的です。丁寧な言葉遣いで、依頼の経緯と目的を明確に伝えます。

- 依頼時に伝えるべき内容:

- 自己紹介(会社名、担当者名)

- 依頼の経緯(〇〇様(候補者名)からのご紹介と同意を得ていること)

- リファレンスチェックの目的

- 想定される所要時間(例:「20〜30分程度」)

- 質問内容の概要(勤務状況や実績、人柄などについて伺いたい旨)

- 実施方法(電話、オンライン会議など)

- 実施希望日時の候補を複数提示

- 配慮: 推薦者の都合の良い時間を最優先し、業務時間外など柔軟に対応する姿勢を見せることが大切です。また、事前に大まかな質問項目を共有しておくと、推薦者も準備ができ、より質の高い回答を得やすくなります。

④ リファレンスチェックを実施する

日程調整が完了したら、実際にリファレンスチェックを実施します。実施方法は電話が最も一般的ですが、オンラインアンケートやビデオ会議システムを利用することもあります。

実施時のポイント

- 冒頭の挨拶と再説明: まずは協力への感謝を伝え、改めてリファレンスチェックの目的と、回答内容の守秘義務(採用選考以外の目的には使用しないこと)を説明します。

- 構造化された質問: 事前に準備した質問リストに沿って、体系的にヒアリングを進めます。これにより、聞き漏らしを防ぎ、候補者ごとに比較可能なデータを収集できます。

- オープンクエスチョンとクローズドクエスチョン: 「はい/いいえ」で答えられるクローズドクエスチョン(例:「時間通りに出勤していましたか?」)で事実を確認しつつ、「そのように評価される具体的なエピソードがあれば教えてください」といったオープンクエスチョンを多用し、より深い情報を引き出すことが重要です。

- 客観的な事実の確認: 質問は、推薦者の主観的な意見だけでなく、「どのような状況で」「具体的にどう行動したか」といった客観的な事実や行動に基づいたエピソードを尋ねるように工夫します。

- 時間厳守: 事前に伝えた所要時間を超えないように、時間を意識しながら進行します。

⑤ 結果をレポートにまとめ、採用判断に活用する

リファレンスチェックが完了したら、その内容をレポートとしてまとめ、採用の意思決定に関わるメンバー間で共有します。

レポート作成と活用のポイント

- 客観的な記録: ヒアリングした内容を、主観や憶測を交えずに、事実として記録します。「〇〇という点で優秀だ『と思った』」ではなく、「『〇〇という点で優秀だった』との回答を得た」というように、あくまで推薦者の発言として記述します。

- 要点の整理: 長々とした議事録ではなく、ポジティブな点、懸念される点、注目すべきエピソードなどを要点として整理し、誰もが短時間で内容を把握できるように工夫します。

- 総合的な評価: リファレンスチェックの結果だけで合否を決定してはいけません。あくまで、書類選考、複数回の面接、適性検査など、他の選考プロセスで得られた情報と統合し、総合的に評価するための「参考情報」として位置づけます。

- 情報管理の徹底: レポートは重要な個人情報です。アクセスできるメンバーを限定し、厳重に管理する必要があります。採用活動が終了した後は、社の規定に従って適切に廃棄します。

この5つのステップを丁寧に行うことで、リファレンスチェックは単なる確認作業ではなく、採用の質を向上させる戦略的なプロセスとなります。

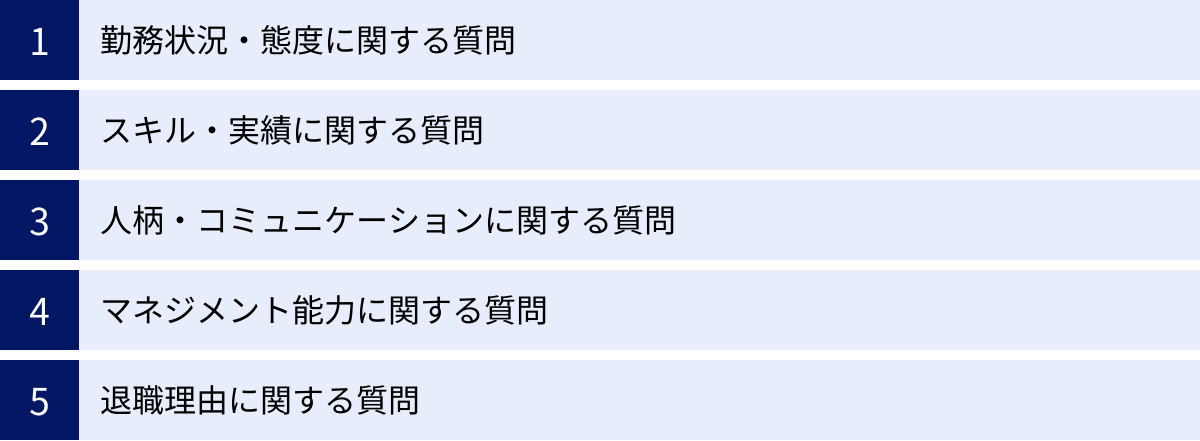

リファレンスチェックの質問例

リファレンスチェックの成否は、質問の質にかかっていると言っても過言ではありません。的確な質問を準備することで、候補者の能力や人柄を多角的に、かつ深く掘り下げることができます。ここでは、カテゴリ別に具体的な質問例とその質問の意図を解説します。これらの質問をベースに、採用したいポジションの要件に合わせてカスタマイズすることをおすすめします。

勤務状況・態度に関する質問

候補者の社会人としての基礎力や仕事への基本的なスタンスを確認するための質問です。プロフェッショナルとして信頼できる人物かどうかを見極めます。

- 「〇〇様(候補者名)とあなたの関係性と、一緒に働いていた期間を教えていただけますか?」

- 意図: まず推薦者と候補者の関係性を明確にし、回答の信頼性を測るための基本的な質問です。

- 「〇〇様の勤務態度はいかがでしたか?例えば、勤怠の状況や仕事に対する責任感について教えてください。」

- 意図: 社会人としての基本である、時間やルールを守る姿勢、与えられた仕事に対する責任感の有無を確認します。

- 「〇〇様は、どのような姿勢で仕事に取り組む方でしたか?自律的に動くタイプでしたか、それとも指示を待つタイプでしたか?」

- 意図: 仕事への主体性やプロアクティブな姿勢を確認します。自社の求める人物像と合致するかを判断する材料になります。

- 「期限の厳しい仕事や、困難な課題に直面した際、〇〇様はどのように対応していましたか?」

- 意図: ストレス耐性や問題解決へのアプローチ方法を探ります。プレッシャー下でのパフォーマンスを予測するのに役立ちます。

スキル・実績に関する質問

候補者が職務経歴書や面接でアピールしたスキルや実績が、客観的な事実と合致しているか、またそのレベルはどの程度かを確認します。

- 「〇〇様の職務経歴書には、△△というプロジェクトで□□という実績を上げたと記載があります。このプロジェクトにおける〇〇様の具体的な役割と貢献について、あなたの視点から教えていただけますか?」

- 意図: 自己申告の裏付けを取るための最も重要な質問の一つです。実績の再現性や、チーム内での真の貢献度を把握します。

- 「〇〇様の最も大きな強み(業務上のスキルや能力)は何だと思いますか?また、その強みが発揮された具体的なエピソードがあれば教えてください。」

- 意図: 候補者が認識している強みと、第三者から見た強みが一致しているかを確認します。また、候補者自身がアピールしきれていない新たな強みを発見できる可能性もあります。

- 「逆に、〇〇様が今後さらに成長するために、どのような点を改善すればよいと思われますか?(業務上の弱みや課題について)」

- 意図: 弱みや課題を把握し、入社後の育成計画やマネジメントに活かすための質問です。「弱み」という直接的な言葉を避け、「成長のために改善すべき点」といったポジティブな表現を使うのがポイントです。

- 「当社の〇〇というポジションでは、△△のスキルが求められます。〇〇様はこのスキルをどの程度お持ちだとお考えですか?」

- 意図: 採用ポジションで必須となるスキルについて、ピンポイントでレベル感を確認します。

人柄・コミュニケーションに関する質問

チームや組織の一員として、円滑に業務を進められるかどうか、カルチャーフィットの可能性を探るための質問です。

- 「〇〇様は、上司、同僚、部下とそれぞれどのような関係を築いていましたか?」

- 意図: 立場の異なる相手とのコミュニケーションスタイルや、対人関係の構築能力を把握します。

- 「チームで仕事を進める際、〇〇様はどのような役割を担うことが多かったですか?(例:リーダー、ムードメーカー、調整役、専門家など)」

- 意図: チーム内での立ち位置や得意な役割を知ることで、配属先のチームとの相性を予測します。

- 「他のメンバーと意見が対立した際、〇〇様はどのように対応していましたか?」

- 意図: 自分の意見を主張するだけでなく、他者の意見を聞き入れ、建設的な議論ができるか、コンフリクトマネジメント能力を確認します。

- 「〇〇様は、どのようなタイプの人物と一緒に働くことを得意とし、逆にどのようなタイプを苦手としていましたか?」

- 意図: 候補者の価値観や働き方の好みを知り、自社の組織風土やチームメンバーとの相性を判断する材料とします。

マネジメント能力に関する質問

管理職候補者を採用する際に、リーダーシップや部下育成の能力を評価するための質問です。

- 「(推薦者が元部下の場合)〇〇様はどのような上司でしたか?具体的な指導やフィードバックで、あなたの成長に繋がった経験があれば教えてください。」

- 意図: 部下の視点から、育成能力やフィードバックの質を具体的に確認します。

- 「(推薦者が元上司の場合)〇〇様は、ご自身のチームをどのようにマネジメントしていましたか?目標設定や進捗管理の方法について教えてください。」

- 意図: マネジメントのスタイルや手法が、自社の求めるリーダー像と合致しているかを確認します。

- 「チームの目標達成が困難な状況に陥った際、〇〇様はリーダーとしてどのようにチームを導きましたか?」

- 意図: 逆境におけるリーダーシップの発揮の仕方や、問題解決能力、メンバーを動機づける力を評価します。

- 「部下の育成について、〇〇様が特に力を入れていた点は何ですか?」

- 意図: 候補者の人材育成に対する考え方や哲学を知ることができます。

退職理由に関する質問

候補者から聞いた退職理由と、推薦者の見解に大きな相違がないかを確認します。ただし、非常にデリケートな質問なので、慎重な聞き方が求められます。

- 「差し支えのない範囲で、〇〇様が退職された理由について、あなたがご存知のことがあれば教えていただけますか?」

- 意図: 候補者の申告と大きな乖離がないかを確認します。ネガティブな理由(人間関係のトラブルなど)が隠れていないかを探る目的もありますが、断定的な聞き方は避けます。

- 「もし機会があれば、もう一度〇〇様と一緒に働きたいと思いますか?その理由もあわせてお聞かせください。」

- 意図: 候補者に対する総合的な評価を端的に知るための、非常に効果的な質問です。「ぜひまた働きたい」という回答であれば、ポジティブな評価である可能性が高いと言えます。理由を尋ねることで、その評価の背景をより深く理解できます。

候補者向け|リファレンスチェックを依頼された場合の対策

転職活動の最終盤で企業からリファレンスチェックを求められた場合、戸惑いや不安を感じるかもしれません。しかし、これはあなたが最終候補者として高く評価されている証でもあります。適切に対応することで、内定をより確実なものにできます。ここでは、候補者としてリファレンスチェックを依頼された際の対策を詳しく解説します。

推薦者の選び方

リファレンスチェックの結果は、誰を推薦者として選ぶかに大きく左右されます。人選は慎重に行いましょう。

推薦者に適した人物の条件

- あなたの仕事ぶりをよく理解している人: 最低でも1年以上、できれば密接に関わりながら一緒に働いた経験のある人が理想です。あなたの強みや実績を、具体的なエピソードを交えて語れる人でなければなりません。

- あなたと良好な関係を築けている人: 当然ながら、あなたに対して好意的な評価をしてくれる人を選ぶべきです。退職時にトラブルがあった上司や、そりの合わなかった同僚などは避けましょう。

- 客観的で信頼性のある立場の人: 一般的には、直属の上司が最も信頼性の高い推薦者と見なされます。上司が難しい場合は、部署は違っても深く関わったことのある役職者や、チームリーダー、先輩社員などが適しています。同僚も良い選択肢ですが、友人関係に近い間柄だと、客観性に欠けると判断される可能性もあるため注意が必要です。

- 口頭での説明が上手な人: 電話やオンラインであなたのことを的確に説明してくれるコミュニケーション能力も重要です。

推薦者の組み合わせ

企業から2名の推薦者を求められた場合は、異なる立場の人を組み合わせるのがおすすめです。例えば、「元上司1名+元同僚1名」という組み合わせは、マネジメントからの視点と、現場の同僚からの視点の両方を提供できるため、非常にバランスが良いと評価されます。

避けるべき人選

- 関係性の薄い人(社長など、役職は高いが直接の関わりがない人)

- 退職してから長期間が経過している人

- 家族や親しい友人

もし適切な推薦者が見つからず困った場合は、正直に採用担当者に相談してみましょう。「現職の上司には転職活動を知られたくない」「円満退社ではなかったため、前職の上司には頼みづらい」といった事情を伝えれば、代替案(さらに前の職場の上司、取引先担当者など)を検討してくれる場合があります。

推薦者への依頼方法と伝え方のポイント

推薦者を決めたら、次は依頼です。推薦者も忙しい中、あなたの転職のために時間を割いてくれるのですから、最大限の配慮と丁寧な対応を心がけましょう。

依頼のステップとポイント

- 正式な依頼の前に必ず打診する: 企業に推薦者情報を伝える前に、必ず本人に電話やメールで連絡し、「転職活動をしていて、次のステップでリファレンスチェックが必要になったのだけれど、協力してもらえないでしょうか?」と打診し、内諾を得ます。突然、企業から連絡がいくのは非常に失礼にあたります。

- 必要な情報を正確に伝える: 協力を快諾してもらえたら、以下の情報を正確に伝え、推薦者が安心して準備できるようにサポートします。

- 応募している企業名とポジション: どのような会社で、どのような役割の仕事に応募しているのかを伝えます。これにより、推薦者はそのポジションで求められるであろう能力を意識して回答しやすくなります。

- 自身の職務経歴書とアピール内容: 面接でどのような自己PRをし、どのような実績をアピールしたのかを共有しておきましょう。あなたの主張と推薦者の話に一貫性を持たせるためです。

- リファレンスチェックの目的と流れ: 企業から説明された目的(例:「入社後の活躍をサポートするため」)や、電話で20分程度のヒアリングがあることなどを伝えます。

- 想定される質問内容: 「おそらく、強みや弱み、チームでの役割、具体的なプロジェクトでの貢献などについて聞かれると思います」と、想定される質問を伝えておくと、推薦者は心の準備ができます。

- 依頼後と実施後のお礼を忘れない: 企業に推薦者情報を伝えた後、そしてリファレンスチェックが無事に終わった後には、必ず推薦者に感謝の気持ちを伝えましょう。「お忙しい中、ご協力いただき本当にありがとうございました」という一言があるかないかで、今後の人間関係も大きく変わります。転職が決まった際には、改めて報告とお礼をするのがマナーです。

決してやってはいけないこと

- 回答内容の指示や強要: 「私の強みは〇〇だと答えてください」といったように、回答内容を指示するのは絶対にやめましょう。不自然な回答はかえって不信感を与えます。あくまで、推薦者が自身の言葉で語れるように、情報提供に徹することが重要です。

リファレンスチェックを拒否したい場合のリスクと伝え方

基本的には、リファレンスチェックは協力するのが望ましいです。しかし、「どうしても現職には知られたくない」「本当に頼める人がいない」など、やむを得ない事情で拒否したい場合もあるでしょう。

拒否した場合のリスク

リファレンスチェックを理由なく拒否した場合、企業側にネガティブな印象を与えてしまう可能性が高いことを理解しておく必要があります。

- 「何か隠したいことがあるのではないか?」と疑われる: 経歴詐称や、人間関係のトラブルなどを隠しているのではないか、という疑念を持たれるリスクがあります。

- 入社意欲が低いと判断される: 選考プロセスへの協力を拒む姿勢が、入社意欲の低さの表れだと解釈される可能性があります。

- 選考で不利になる、または不合格となる: 他の候補者がリファレンスチェックに応じている場合、相対的に評価が下がり、選考で不利になることは避けられません。企業によっては、リファレンスチェックの実施を必須としている場合もあり、その場合は選考中止となります。

やむを得ず拒否する場合の伝え方

それでも拒否せざるを得ない場合は、ただ「拒否します」と伝えるのではなく、誠意をもってその理由を丁寧に説明することが重要です。

伝え方の例文

「この度は、リファレンスチェック実施のご連絡をいただきありがとうございます。ぜひご協力させていただきたいのですが、現在も在籍中のため、誠に恐縮ながら、現職の関係者に転職活動の事実を知られることは避けたいと考えております。また、前職の関係者とは退職から時間が経っており、現在の私について的確にお話しいただくのが難しい状況です。

もし可能でしたら、リファレンスチェック以外の方法で、貴社にご安心いただける情報を提供させていただくことはできませんでしょうか。例えば、追加の面談の機会をいただくことや、成果を証明できる資料などを提出させていただくことも可能です。何卒、こちらの事情をご賢察いただけますと幸いです。」

このように、拒否する理由を正直に述べ、代替案を自ら提示することで、あなたの誠実な姿勢が伝わり、企業側も事情を汲んでくれる可能性が高まります。

企業向け|リファレンスチェック実施時の注意点

リファレンスチェックは効果的な採用手法ですが、一歩間違えれば法的リスクや候補者との信頼関係の損失に繋がりかねません。ここでは、企業がリファレンスチェックを実施する際に、必ず遵守すべき重要な注意点を5つ解説します。

必ず候補者本人から同意を得る

これはリファレンスチェックを実施する上での大前提であり、最も重要なルールです。候補者の同意なく、勝手に前職の関係者などに連絡を取り、情報を取得することは個人情報保護法に違反します。

個人情報保護法では、第三者から個人情報を取得する際には、原則として本人の同意を得ることが義務付けられています。リファレンスチェックで得られる情報(勤務状況、評価、人柄など)は、まぎれもなく個人情報に該当します。

遵守すべきポイント

- 書面での同意: 口頭での同意だけでなく、必ず「同意書」を準備し、書面や電子データなど記録に残る形で同意を取得してください。

- 目的の明示: 同意書には、①取得する情報の種類、②利用目的(採用選考のため)、③情報の提供者(推薦者)を明記し、候補者が内容を十分に理解した上で同意できるようにします。

- 同意の撤回: 候補者には、一度同意した後でも、その同意をいつでも撤回できる権利があることを伝えておくと、より丁寧な対応となります。

この同意取得のプロセスを軽視すると、候補者からの信頼を失うだけでなく、法的な紛争に発展するリスクを抱えることになります。

個人情報保護法を遵守する

本人の同意を得ることはもちろんですが、それ以外にも個人情報保護法に関連する注意点があります。

- 利用目的の特定と制限: 取得した個人情報は、あらかじめ特定した「採用選考」という目的以外に利用してはいけません。例えば、リファレンス情報をマーケティングや他の目的で利用することは禁じられています。

- 要配慮個人情報の取得禁止: 人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、その他本人に対する不当な差別や偏見が生じないように特に配慮を要する情報(要配慮個人情報)は、本人の明確な同意がない限り取得してはなりません。リファレンスチェックの質問内容においても、これらの情報を尋ねることは絶対に避けるべきです。

- 安全管理措置: 取得したリファレンス情報は、漏えい、滅失、き損などが生じないように、厳重に管理する義務があります。アクセス権限を限定する、保管期間を定めて期間終了後は適切に廃棄するなど、社内での情報管理体制を整備しておく必要があります。

推薦者への配慮を忘れない

推薦者は、業務の合間を縫って、無償でリファレンスチェックに協力してくれることがほとんどです。その善意に対して、企業側は最大限の敬意と配慮を示す必要があります。

- 丁寧な依頼: 高圧的な態度や一方的な要求は厳禁です。協力をお願いする立場であることを忘れず、丁寧な言葉遣いを心がけてください。

- 時間的配慮: 事前に所要時間を明確に伝え、その時間を厳守します。推薦者の都合の良い時間を複数尋ね、可能な限り合わせるように努めましょう。

- 謝意の表明: ヒアリングの冒頭と最後に、協力に対する感謝の気持ちを明確に伝えます。可能であれば、後日メールなどでも改めてお礼を伝えると、より丁寧な印象を与え、企業の評判向上にも繋がります。

- 謝礼の検討: 必須ではありませんが、特に時間を要した場合や、詳細な情報を得られた場合には、ギフト券などの謝礼を用意することも有効な手段です。

推薦者もまた、将来の顧客やビジネスパートナーになる可能性のある存在です。推薦者への丁寧な対応は、企業のブランドイメージを向上させる広報活動の一環であると捉えましょう。

客観的な事実を確認する質問を心がける

リファレンスチェックの目的は、客観的な情報を得て採用判断の精度を高めることです。そのため、質問は推薦者の主観や憶測、感情論を引き出すものではなく、具体的な行動やエピソードといった客観的な事実を尋ねるように工夫する必要があります。

良い質問と悪い質問の例

- 悪い質問: 「〇〇さんは、優秀な方でしたか?」(主観的で曖昧)

- 良い質問: 「〇〇さんのどのような行動や成果を見て、優秀だと感じましたか?具体的なエピソードを交えて教えてください。」(具体的な事実を尋ねている)

- 悪い質問: 「〇〇さんは、周りと上手くやれないタイプでしたか?」(否定的で誘導的)

- 良い質問: 「〇〇さんがチームメンバーと意見が対立した際に、どのように対応していたか覚えていますか?」(具体的な行動を尋ねている)

また、前述の「要配慮個人情報」に繋がるような、業務とは無関係なプライベートに関する質問(家族構成、支持政党、宗教など)は、職業安定法で禁止されている差別的な取り扱いに該当する可能性があるため、絶対に避けなければなりません。

リファレンスチェックの結果だけで合否を判断しない

リファレンスチェックは非常に有効な情報源ですが、その情報が全てではありません。あくまで採用判断における数ある参考情報の一つとして位置づけることが重要です。

- 情報の偏り(バイアス)を考慮する: 推薦者の回答には、個人的な感情や候補者との人間関係が影響している可能性があります。非常に仲が良かった推薦者は過度にポジティブな評価をするかもしれませんし、逆に関係が悪かった場合は不当にネガティブな評価をするかもしれません。一つの情報源を鵜呑みにせず、複数の情報と照らし合わせる姿勢が求められます。

- 総合的な判断: 合否は、書類選考、面接、適性検査、そしてリファレンスチェックといった、すべての選考プロセスで得られた情報を総合的に勘案して決定すべきです。例えば、リファレンスチェックで少しネガティブな情報があったとしても、面接での評価が非常に高く、その懸念点を払拭できると判断できれば、採用するという決定も十分にあり得ます。

リファレンスチェックの結果を絶対視し、それだけで合否を決めつけてしまうと、本来採用すべき優秀な人材を逃してしまうリスクがあることを忘れてはなりません。

リファレンスチェックの実施方法

リファレンスチェックを実施する方法は、大きく分けて「自社で直接実施する」方法と、「外部の代行サービスを利用する」方法の2つがあります。それぞれにメリットとデメリットがあり、企業の規模や採用頻度、予算などに応じて最適な方法を選択することが重要です。

自社で直接実施する

採用担当者や、候補者が配属される予定の部署の管理職などが、直接推薦者に連絡を取り、ヒアリングを行う方法です。

メリット

- コストを抑えられる: 外部サービスを利用する費用がかからないため、金銭的なコストを最小限に抑えることができます。採用予算が限られている中小企業やスタートアップにとっては大きな魅力です。

- 柔軟な質問が可能: 自社の採用基準や、その候補者に対して特に確認したい事項を、自由に、かつ深く掘り下げて質問することができます。定型的な質問だけでなく、面接で気になった点をピンポイントで確認するなど、柔軟な対応が可能です。

- 企業文化の直接的な伝達: 採用担当者が直接推薦者と対話することで、自社の雰囲気や文化を間接的に伝える機会にもなり、企業の魅力をアピールできる可能性があります。

デメリット

- 担当者の工数がかかる: 候補者への説明・同意取得から、推薦者へのアポイント調整、ヒアリングの実施、レポート作成まで、すべてを自社で行う必要があり、採用担当者の工数が大幅に増加します。採用人数が多い場合は、担当者の負担が非常に大きくなります。

- ノウハウが必要: 効果的なリファレンスチェックを行うには、適切な質問設計や、相手から本音を引き出すヒアリングスキルといったノウハウが必要です。経験の浅い担当者が行うと、表面的な情報しか得られず、本来の目的を達成できない可能性があります。

- 客観性の担保が難しい: 担当者の主観や先入観がヒアリング内容や評価に影響を与えてしまう「評価者バイアス」がかかりやすいという課題があります。また、推薦者側も、採用企業の担当者と直接話すことで、遠慮して本音を言いにくい場合があります。

- 言語の壁: グローバル人材を採用する場合など、推薦者が外国語話者である場合、自社に対応できる人材がいなければ実施が困難です。

この方法が向いている企業

- 採用人数が比較的少ない企業

- 採用コストを極力抑えたい企業

- リファレンスチェックのノウハウを持つ経験豊富な担当者がいる企業

- 特定のポジションについて、非常に深く掘り下げた確認を行いたい企業

外部の代行サービスを利用する

リファレンスチェックを専門に行う外部の代行サービスに業務を委託する方法です。近年、多くの企業が提供するサービスが登場しています。

メリット

- 採用担当者の工数を大幅に削減できる: 候補者や推薦者とのやり取り、ヒアリングの実施、レポート作成といった煩雑な業務のほとんどを委託できるため、採用担当者はコア業務である面接や採用戦略の立案に集中できます。

- 客観的で質の高いレポート: 専門のノウハウを持つ第三者が実施するため、バイアスのない客観的な情報を得やすいです。また、これまでの実績に基づいた体系的な質問項目や評価基準を用いており、質の高い分析レポートが期待できます。

- コンプライアンス面での安心感: 個人情報保護法などの法令を遵守した適切なプロセスで実施してくれるため、法務リスクを低減できます。同意書の取得なども含めて、コンプライアンスに配慮した運用が可能です。

- 多言語対応: 多くのサービスが英語や中国語など多言語に対応しているため、グローバル採用においてもスムーズにリファレンスチェックを実施できます。

- 候補者・推薦者の本音を引き出しやすい: 候補者と直接の利害関係がない中立的な第三者がヒアリングを行うため、推薦者も本音を話しやすいというメリットがあります。

デメリット

- コストがかかる: 当然ながら、外部サービスを利用するための費用が発生します。料金体系はサービスによって様々ですが、一般的には候補者1名あたり数万円程度のコストがかかります。

- 柔軟性に欠ける場合がある: サービスの多くは標準化されたフォーマットで運用されるため、自社独自の特殊な質問を追加したい場合など、カスタマイズの自由度が低いことがあります(オプションで対応可能な場合もあります)。

- サービスの選定に手間がかかる: 複数のサービスが存在するため、自社のニーズに合ったサービスを選定するための比較検討が必要です。

この方法が向いている企業

- 採用人数が多い、または継続的に採用活動を行っている企業

- 採用担当者のリソースが限られている企業

- 客観性やコンプライアンスを特に重視する企業

- グローバル採用を積極的に行っている企業

おすすめのリファレンスチェック代行サービス3選

リファレンスチェックを外部に委託したいと考えた場合、どのサービスを選べば良いか迷うかもしれません。ここでは、国内で広く利用されている代表的なリファレンスチェック代行サービスを3つ厳選し、それぞれの特徴を解説します。

※掲載している情報は、各サービスの公式サイトを基に作成していますが、最新の料金やサービス内容については、必ず公式サイトで直接ご確認ください。

| サービス名 | 運営会社 | 特徴 |

|---|---|---|

| back check | 株式会社ROXX | ・オンライン完結型でスピーディ。 ・月額制と従量課金制の柔軟な料金プラン。 ・国内導入社数No.1の実績。 |

| Paranavi | 株式会社i-plug | ・新卒採用領域にも強み。 ・OfferBoxとの連携が可能。 ・専任コンサルタントによる手厚いサポート。 |

| ASHIATO | エン・ジャパン株式会社 | ・大手人材会社ならではの信頼性と安心感。 ・コンプライアンスを重視した設計。 ・電話での丁寧なヒアリングが特徴。 |

① back check

back check(バックチェック)は、株式会社ROXXが提供するオンライン完結型のリファレンスチェックサービスです。国内導入企業数No.1の実績を誇り、スタートアップから大手企業まで幅広く利用されています。

主な特徴

- スピーディーなオンライン完結: 依頼からレポート取得まで、すべてのプロセスがオンライン上で完結します。候補者や推薦者もスマートフォンやPCから簡単に入力できるため、最短で依頼当日にレポートを取得することも可能です。採用スピードを重視する企業に適しています。

- 柔軟な料金体系: 月額利用料を支払うことで、一定数のリファレンスチェックが実施できる「月額制プラン」と、利用した分だけ料金を支払う「従量課金制プラン」があり、企業の採用規模に応じて柔軟に選択できます。

- 信頼性の高いレポート: 公正な第三者機関として、SNSや風評の調査も組み合わせることで、多角的な視点から信頼性の高いレポートを提供します。不正回答を防止する仕組みも導入されています。

こんな企業におすすめ

- 採用スピードを落とさずにリファレンスチェックを導入したい企業

- スタートアップなど、採用人数に変動がある企業

- オンラインでの効率的なオペレーションを好む企業

参照:back check 公式サイト

② Paranavi

Paranavi(パラナビ)は、新卒オファー型就活サイト「OfferBox」を運営する株式会社i-plugが提供するリファレンス・バックグラウンドチェックサービスです。

主な特徴

- 新卒採用への強み: 新卒採用市場での豊富な知見を活かし、中途採用だけでなく新卒採用におけるリファレンスチェックにも対応しています。「OfferBox」と連携することで、学生の信頼性を担保し、より質の高いマッチングを実現します。

- 専任コンサルタントによるサポート: 企業ごとに専任のコンサルタントがつき、導入から運用まで手厚くサポートしてくれます。リファレンスチェックを初めて導入する企業でも、安心して利用を開始できます。質問項目のカスタマイズなど、個別のニーズにも柔軟に対応します。

- 多様なチェック項目: 経歴や実績の確認だけでなく、反社チェックや犯罪歴チェックなどのバックグラウンドチェックもオプションで提供しており、コンプライアンス強化のニーズにも応えます。

こんな企業におすすめ

- 新卒採用でもリファレンスチェックを活用したい企業

- 手厚いサポートを受けながら導入を進めたい企業

- コンプライアンスチェックも合わせて実施したい企業

参照:Paranavi 公式サイト

③ ASHIATO

ASHIATO(アシアト)は、大手総合人材サービス会社であるエン・ジャパン株式会社が提供するリファレンスチェックサービスです。

主な特徴

- 大手ならではの信頼性とコンプライアンス: 人材業界で長年の実績を持つエン・ジャパンが運営しているため、コンプライアンスを遵守した厳格な運用体制が強みです。個人情報の取り扱いなど、セキュリティ面で安心して任せることができます。

- 電話による丁寧なヒアリング: オンラインアンケートだけでなく、専門のコミュニケーターが電話で推薦者に直接ヒアリングを行うプランも提供しています。これにより、オンラインでは得られないニュアンスや、深掘りした情報を引き出すことが可能です。

- 採用支援サービスとの連携: エン・ジャパンが提供する他の採用支援サービス(求人サイト、人材紹介など)と連携することで、採用活動全体をワンストップでサポートしてもらうことも可能です。

こんな企業におすすめ

- サービスの信頼性やブランド力を重視する企業

- コンプライアンス遵守を最優先に考えている企業

- オンラインアンケートだけでなく、電話での深いヒアリングを求める企業

参照:ASHIATO 公式サイト

まとめ

本記事では、リファレンスチェックの基本的な概念から、その目的、メリット・デメリット、具体的な実施フロー、質問例、そして企業と候補者それぞれの立場での注意点や対策に至るまで、網羅的に解説してきました。

リファレンスチェックは、もはや一部の外資系企業やハイクラス採用だけのものではありません。雇用の流動化が進む現代において、採用の精度を高め、企業と候補者の不幸なミスマッチを防ぐためのスタンダードな手法となりつつあります。

書類や面接だけでは見えにくい候補者のリアルな働きぶりや人柄を、第三者の客観的な視点から補完することで、企業はより確信を持って採用の意思決定を下すことができます。これは、入社後の定着と活躍に繋がり、ひいては組織全体の生産性向上と持続的な成長に貢献します。

しかし、その効果を最大限に引き出すためには、候補者本人と推薦者への配慮を忘れず、個人情報保護法をはじめとするコンプライアンスを遵守した、丁寧かつ適切な運用が不可欠です。リファレンスチェックは「候補者を疑うためのプロセス」ではなく、「候補者をより深く理解し、迎え入れる準備を整えるためのポジティブなプロセス」であるという認識を、関係者全員が共有することが重要です。

自社で実施するのか、外部サービスを利用するのか。どのタイミングで、どのような質問をするのか。この記事でご紹介した内容を参考に、自社の採用課題や文化に最も適した形でリファレンスチェックを導入・活用し、採用活動の成功に繋げていただければ幸いです。