転職活動における最大の難関の一つが「面接での退職理由の伝え方」です。多くの人が「本音をどこまで話していいのか」「ネガティブな理由はどう伝えればいいのか」と悩みます。退職理由は、伝え方次第であなたの印象を大きく左右する重要な質問です。面接官は、この質問を通してあなたの仕事への価値観、ストレス耐性、そして何より「自社で長く活躍してくれる人材か」を見極めようとしています。

この記事では、面接官の質問の意図を深く理解した上で、好印象を与える退職理由の伝え方を徹底的に解説します。ネガティブな本音をポジティブな成長意欲に変換する具体的なテクニックから、理由別に使える20もの豊富な例文、そして円満退職に向けたスマートな進め方まで、転職活動のあらゆる場面で役立つ情報を網羅しました。

この記事を最後まで読めば、あなたは自信を持って退職理由を語れるようになり、面接官に「この人と一緒に働きたい」と思わせるための確かな準備が整うでしょう。

目次

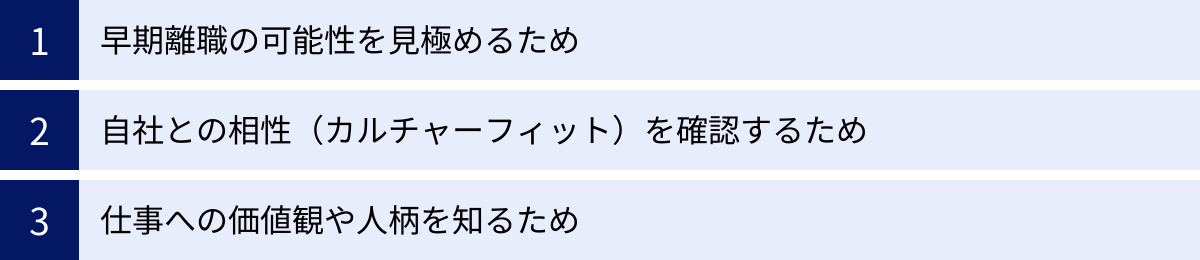

面接官が退職理由を聞く3つの意図

面接で必ずと言っていいほど聞かれる「退職理由」。なぜ面接官はこの質問を重視するのでしょうか。その背景には、単なる好奇心ではなく、採用の成否を左右する3つの重要な評価軸が存在します。この意図を正しく理解することが、的確な回答を用意するための第一歩です。

面接官はあなたの過去を探りたいのではなく、あなたの未来の活躍可能性を退職理由というエピソードから見極めようとしています。ここでは、その3つの具体的な意図を深掘りしていきましょう。

① 早期離職の可能性を見極めるため

採用担当者にとって、最も避けたい事態の一つが「採用した人材の早期離職」です。採用には、求人広告費、人材紹介手数料、面接官の人件費、そして入社後の研修費用など、多大なコストと時間がかかっています。せっかく採用した人材が数ヶ月から1年程度で辞めてしまうと、これらの投資がすべて無駄になるだけでなく、現場の士気低下や採用計画の見直しなど、企業にとって大きな損失となります。

そのため、面接官は退職理由を聞くことで、「前職で辞めるに至った原因が、自社でも再現されないか」を慎重に確認しています。

例えば、応募者が「残業の多さが理由で退職した」と答えたとします。もし応募先の企業も繁忙期にはある程度の残業が発生する職場だった場合、面接官は「この人はうちでも同じ理由で辞めてしまうのではないか」という懸念を抱くでしょう。同様に、「人間関係がうまくいかなかった」という理由であれば、「自社のチームにうまく溶け込めないかもしれない」「協調性に課題がある人物ではないか」といった不安を感じさせます。

重要なのは、退職理由が他責的で、環境への不満に終始していないかという点です。もし応募者が「上司が評価してくれなかった」「会社の制度が悪い」といった他責的な発言ばかりしていると、「この人は何か問題が起きたときに、環境や他人のせいにして解決しようとしないタイプだ。自社でも同じように不満を募らせて辞めてしまうリスクが高い」と判断されかねません。

したがって、退職理由を伝える際は、単にネガティブな事実を述べるのではなく、その経験から何を学び、次にどう活かしたいのかという建設的な視点を示すことが不可欠です。たとえ退職のきっかけがネガティブなものであっても、それを自己成長の糧として捉え、将来へのポジティブな動機に繋げていることをアピールできれば、面接官の「早期離職リスク」に対する懸念を払拭し、むしろ「課題解決能力のある人材だ」という評価を得られるでしょう。

② 自社との相性(カルチャーフィット)を確認するため

面接官は、退職理由を通して応募者と自社の「相性」、すなわちカルチャーフィットの度合いを測っています。カルチャーフィットとは、企業の文化、価値観、行動規範、働き方と、個人の価値観や志向性がどれだけ合致しているかを示す概念です。スキルや経験がどんなに優れていても、会社のカルアチャーに馴染めなければ、本人が不幸になるだけでなく、周囲のパフォーマンスにも悪影響を及ぼしかねません。

退職理由は、応募者が「何を重視し、何を嫌うのか」という価値観が色濃く反映される質問です。例えば、「トップダウンの意思決定が多く、ボトムアップの提案が通りにくい環境だった」という退職理由を述べたとします。もし応募先の企業が、現場の裁量が大きく、社員の自主性を重んじる文化であれば、面接官は「この人は自社の文化にフィットしそうだ。活躍してくれる可能性が高い」とポジティブに評価するでしょう。逆に、応募先が強力なリーダーシップのもとで迅速な意思決定を強みとする企業だった場合、「自社のやり方とは合わないかもしれない」と判断される可能性があります。

他にも、以下のような点でカルチャーフィットが見られています。

- 働き方のスタイル: 「個人で黙々と進める仕事が多かったため、チームで協力しながら成果を出す環境に身を置きたい」という理由は、チームワークを重視する企業には好意的に受け取られます。

- 成長環境への考え方: 「確立された業務をこなす毎日で、新しい挑戦の機会が少なかった」という理由は、変化が激しく、常に新しいスキル習得が求められる成長企業へのアピールになります。

- 評価制度への価値観: 「年功序列の色が濃く、成果が正当に評価されにくいと感じた」という理由は、成果主義を掲げる企業にとっては、応募者のモチベーションの高さを証明するものとして映ります。

このように、退職理由を語ることは、応募者側から企業に対して「私は御社のこういう文化に魅力を感じています」というメッセージを送る絶好の機会です.そのためには、事前の企業研究が欠かせません。企業のウェブサイト、採用ページ、経営者のインタビュー記事などを読み込み、その企業がどのような価値観を大切にしているのかを深く理解しておく必要があります。その上で、自分の退職理由と、その企業が持つ文化を結びつけ、「前職では叶えられなかった〇〇という働き方を、△△という文化を持つ御社でなら実現できると考えた」というストーリーを語ることができれば、カルチャーフィットの高さを効果的にアピールできます。

③ 仕事への価値観や人柄を知るため

退職理由の背景にあるエピソードは、応募者の仕事に対する価値観、プロフェッショナリズム、ストレス耐性、人柄などを浮き彫りにします。面接官は、履歴書や職務経歴書だけでは分からない、あなたという人間の「素顔」を知ろうとしています。

例えば、「業務の効率化を提案したが、変化を好まない社風で受け入れられなかった」という退職理由を考えてみましょう。この一文からだけでも、面接官はいくつかの情報を読み取ります。

- 仕事への価値観: 現状維持に甘んじるのではなく、常により良い方法を模索する「改善意欲」や「主体性」を持っている。

- プロフェッショナリズム: 自分の担当業務をこなすだけでなく、組織全体の生産性向上にも目を向ける「当事者意識」がある。

- 人柄: 困難な状況(提案が受け入れられない)に直面したとき、それをどう捉え、次の一歩をどう踏み出すのか。

ここで重要なのは、その状況にどう向き合ったかというプロセスです。ただ「提案が通らなかったので辞めました」では、単なる不満の表明で終わってしまいます。そうではなく、「まず、提案のメリットを具体的なデータで示し、関係部署への根回しも行いました。一度は受け入れられませんでしたが、小規模なチームで試行し、効果を実証することで再提案を試みました。しかし、最終的に会社としての方針は変わらなかったため、より主体的な改善活動が歓迎される環境で自分の力を試したいと考えるようになりました」といったように、課題解決に向けて具体的に行動したプロセスを語ることで、あなたの粘り強さ、論理的思考力、そして前向きな姿勢をアピールできます。

また、退職という大きな決断に至るまでの葛藤や思考のプロセスは、その人の誠実さや責任感といった人柄を映し出します。安易に環境のせいにするのではなく、自分自身のキャリアや成長と真摯に向き合った結果としての決断であることを伝えられれば、面接官はあなたを「信頼できる人物」として評価するでしょう。

このように、退職理由は単なる「辞めた理由」の説明ではありません。それは、あなたの職業人としてのアイデンティティを伝えるための重要な自己PRの機会なのです。面接官の意図を深く理解し、それに合致したストーリーを構築することで、面接を有利に進めることができます。

好印象を与える退職理由の伝え方3つのポイント

面接官の意図を理解した上で、次に重要になるのが「伝え方」です。同じ退職理由でも、表現一つで相手に与える印象は180度変わります。ここでは、どんな理由であっても好印象に繋げるための、普遍的で重要な3つのポイントを解説します。これらのポイントを押さえることで、あなたの退職理由は、単なる過去の説明から、未来への期待を抱かせる力強いメッセージへと変わるでしょう。

① ネガティブな本音はポジティブに変換する

転職を考えるとき、そのきっかけの多くは「給与が低い」「残業が多い」「人間関係が悪い」「仕事内容がつまらない」といったネガティブな不満であることが少なくありません。しかし、面接の場でこれらの本音をストレートに伝えてしまうのは得策ではありません。なぜなら、面接官に「不満ばかり言う人だ」「環境適応能力が低いのではないか」といったマイナスの印象を与え、早期離職のリスクを感じさせてしまうからです。

ここで重要になるのが、ネガティブな本音を、自身の成長意欲や将来への希望といったポジティブな言葉に変換して伝える技術です。これは嘘をつくこととは全く異なります。事実は変えずに、その事実をどのような視点から捉え、表現するかという「リフレーミング(物事の捉え方を変えること)」の技術です。

具体的に、どのように変換すれば良いのでしょうか。以下の表で、よくあるネガティブな本音と、それをポジティブに変換した伝え方の例を見てみましょう。

| ネガティブな本音(事実) | ポジティブな変換例(面接での伝え方) | 変換のポイント |

|---|---|---|

| 給与が低くて不満だった | 現職では成果に応じた評価制度が整っておらず、より実力や貢献度が正当に評価される環境で、高いモチベーションを持って働きたいと考えています。 | 「給与」という直接的な言葉を避け、「成果への正当な評価」というキャリアにおける価値観の問題に昇華させる。 |

| 残業が多くて体力的にきつかった | 多くの業務に携わる中で、より効率的な業務の進め方や時間管理の重要性を学びました。今後は、生産性を高め、限られた時間で最大限の成果を出す働き方を追求したいです。 | 「残業」というネガティブな事象から、「生産性向上への意識」というポジティブなスキルや学びに焦点を当てる。 |

| 上司と合わず、指示が曖昧だった | 様々な指示のもとで業務を遂行する中で、自ら目的を理解し、主体的に行動する能力が鍛えられました。今後は、より裁量権のある環境で、自身の判断で仕事を進めていきたいです。 | 上司への不満ではなく、その経験を通して得た「主体性」をアピールし、次のキャリアへの意欲に繋げる。 |

| 仕事が単調でつまらなかった | 定型的な業務を正確にこなすスキルは身につきましたが、今後はこれまでの経験を活かし、より企画力や創造性が求められるチャレンジングな業務に挑戦したいです。 | 「つまらない」という感情的な表現を避け、「新しい領域への挑戦意欲」という前向きな姿勢を示す。 |

| 社風が古く、変化を嫌う体質だった | 安定した環境で堅実に業務を遂行する大切さを学びました。その上で、今後はよりスピード感があり、新しい技術や手法を積極的に取り入れる革新的な環境で成長したいです。 | 前職の文化を否定せず、「安定性も学んだ」と一度受け止めた上で、自分が次に求める「革新性」や「スピード感」を強調する。 |

このように、ポジティブ変換の鍵は「未来志向」であることです。過去への不満で終わらせるのではなく、「その経験があったからこそ、次に何をしたいのか」という未来へのビジョンに繋げることで、面接官はあなたを「過去に縛られず、前向きにキャリアを築こうとする人材」だと評価します。自分の本音と向き合い、それがどのような成長意欲やキャリアプランに繋がるのかをじっくり考えてみましょう。

② 他責にせず自分自身の課題として話す

退職理由を伝える際に最も避けたいことの一つが、会社や上司、同僚など、自分以外の誰かや環境のせいにする「他責思考」です。たとえ事実として、理不尽な扱いや劣悪な環境があったとしても、それをそのまま不満や愚痴として話してしまうと、面接官には以下のように映ってしまいます。

- 協調性がない: 周囲と良好な関係を築けない人物ではないか。

- 当事者意識が低い: 問題が起きたとき、他人事として捉え、自ら解決しようとしないのではないか。

- ストレス耐性が低い: 少しでも気に入らないことがあると、すぐに不満を口にするのではないか。

- 学習能力がない: どのような環境からも学びを得ようとせず、ただ批判するだけではないか。

これらは、組織で働く上で致命的な欠点と見なされかねません。そこで重要になるのが、起きた事象を「自分自身の課題」として捉え直し、主体的な言葉で語ることです。これを「自分事化」と言います。

例えば、「上司が全く仕事を教えてくれなかった」というのが本音だとします。これを他責のまま伝えると、単なる愚痴になってしまいます。

【NGな伝え方(他責)】

「前職では、上司が非常に多忙で、新人に仕事を教えるという意識が低く、ほとんど放置されていました。質問しても後回しにされることが多く、成長できる環境ではないと感じたため、退職を決意しました。」

これでは、上司への不満を述べているだけで、あなたの魅力は何も伝わりません。これを「自分事化」して、主体的なストーリーに変換してみましょう。

【OKな伝え方(自分事化)】

「前職はOJT制度が確立されておらず、実践を通して自ら学ぶことが求められる環境でした。当初は戸惑いもありましたが、まずは自分で調べ、仮説を立ててから質問するなど、受け身ではなく能動的に仕事に取り組む姿勢を意識しました。また、先輩方の仕事の進め方を観察し、良い点を積極的に模倣することで、徐々に業務を覚えることができました。この経験を通じて、主体的に課題を発見し、解決策を実行する力は身についたと自負しております。しかし、今後は個人の努力だけでなく、チーム全体で知識やノウウハウを共有し、相乗効果を生み出せるような、より体系的な教育制度や協力体制が整った環境で専門性を高めていきたいと考え、転職を決意いたしました。」

この伝え方であれば、困難な状況を他人のせいにせず、その中で自分がどう考え、どう行動したかが明確に伝わります。むしろ、「教えてもらえない」という逆境をバネに「主体性」や「自己学習能力」を身につけたという、非常にポジティブな自己PRになっています。そして、その上で「次のステップ」として、より高いレベルの環境を求めているという流れは、非常に説得力があります。

他責から自分事化への転換ポイントは、「〇〇してもらえなかった」を「自分から〇〇することができなかったか、あるいは〇〇という工夫をした」という視点に切り替えることです。この視点を持つことで、どんなネガティブな経験も、あなたを成長させた貴重なエピソードとして語ることができるようになります。

③ 志望動機との一貫性を持たせる

退職理由と志望動機は、転職面接におけるストーリーの両輪です。「なぜ前の会社を辞めるのか(退職理由)」と「なぜこの会社に入りたいのか(志望動機)」は、一直線に繋がっていなければなりません。この二つに一貫性がないと、あなたの話全体の信憑性が揺らぎ、面接官に「場当たり的な転職活動をしているのではないか」という疑念を抱かせてしまいます。

一貫性のあるストーリーとは、「前職では実現できなかった〇〇(退職理由)を、御社でなら実現できると考えた(志望動機)」という論理的な繋がりが明確である状態を指します。

例えば、以下のような組み合わせを考えてみましょう。

【一貫性のあるストーリーの例】

- 退職理由: 「現職では、事業部が縦割りになっており、他部署と連携した大規模なプロジェクトに携わる機会が限られていました。部分的な業務だけでなく、企画から実行まで一気通貫で関わり、事業全体に貢献したいという思いが強くなりました。」

- 志望動機: 「御社では、職種の垣根を越えたプロジェクトチーム制を導入されており、若手でも積極的に企画提案ができると伺っております。前職で培った〇〇の専門性を活かしつつ、様々な部門の方と連携し、事業の成長にダイレクトに貢献できる点に大きな魅力を感じています。」

この例では、「部分的な業務への課題感」という退職理由が、「事業全体への貢献」という志望動機に直結しています。面接官は、「この人は自分のキャリアについて真剣に考え、明確な目的意識を持って当社を志望している」と納得するでしょう。

一方で、一貫性のないストーリーは、ちぐはぐな印象を与えます。

【一貫性のないストーリーの例】

- 退職理由: 「残業が多く、ワークライフバランスを整えたいと考えたためです。」

- 志望動機: 「御社の〇〇という事業の将来性に惹かれました。厳しい環境で自分を成長させたいです。」

この場合、「ワークライフバランスを重視する」という退職理由と、「厳しい環境で成長したい」という志望動機が矛盾しています。面接官は「本音はどちらなのだろう?」「楽をしたいだけなのではないか?」と混乱し、あなたの発言を信頼できなくなってしまいます。

退職理由と志望動機に一貫性を持たせるためには、以下のステップで思考を整理するのがおすすめです。

- 退職理由(本音)を書き出す: まずは誰に見せるでもなく、自分が辞めたい本当の理由をすべて書き出します。(例:給料が安い、人間関係が嫌だ、仕事がつまらない)

- ポジティブな動機に変換する: それぞれの理由を、キャリアアップやスキルアップ、自己実現といった前向きな動機に変換します。(例:給料が安い → 成果を正当に評価されたい)

- 転職の軸を言語化する: 変換した動機の中から、自分が転職で最も実現したいこと(転職の軸)を一つか二つに絞ります。(例:「成果主義の環境で専門性を高めること」)

- 志望動機を作成する: その「転職の軸」が、応募先企業でなら実現できる理由を、企業の事業内容、文化、制度などと結びつけて具体的に説明します。

- 退職理由を最終調整する: 作成した志望動機と綺麗に繋がるように、退職理由の表現を最終調整します。

このプロセスを経ることで、退職理由は「過去の不満」ではなく、「未来への飛躍のきっかけ」として位置づけられ、志望動機と強力に結びつきます。この一貫性こそが、あなたの転職への本気度と論理的思考力を証明する最強の武器となるのです。

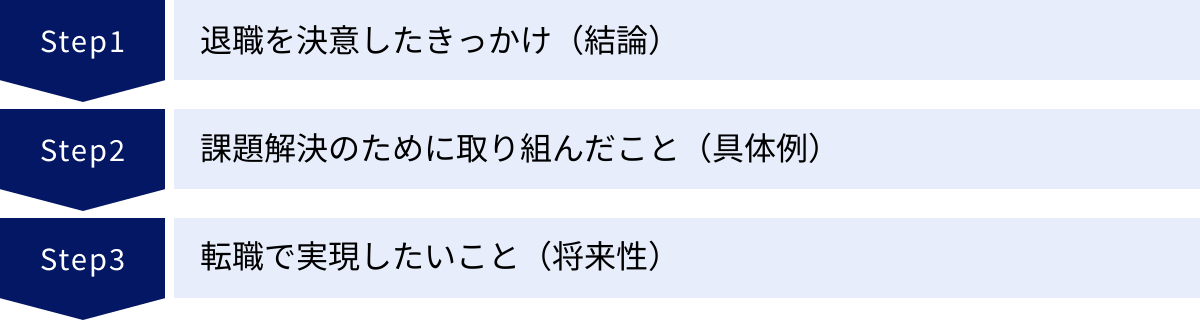

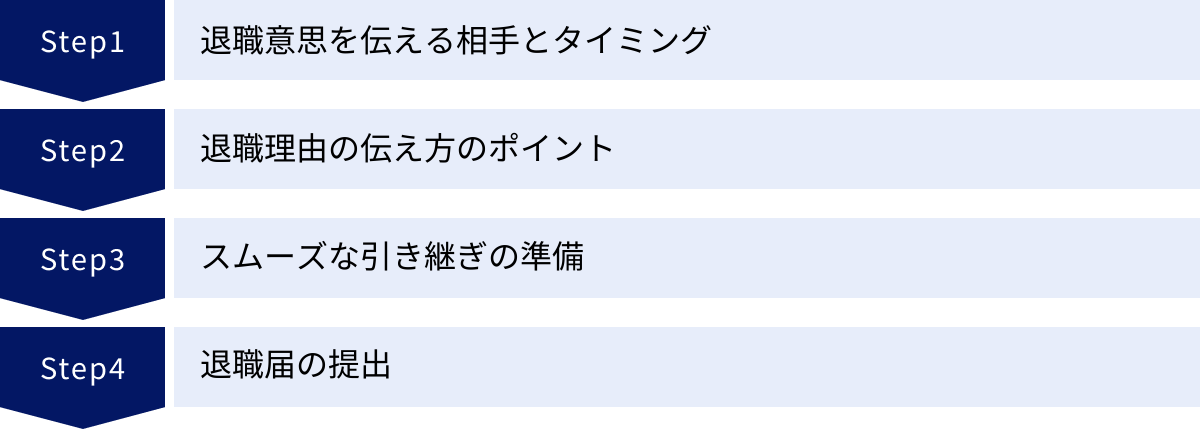

面接で伝える退職理由の基本構成ステップ

好印象を与えるポイントを理解したら、次はそれをどのように話の構成に落とし込むかが重要です。行き当たりばったりで話すのではなく、論理的で分かりやすい構成を事前に準備しておくことで、説得力が格段に増します。ここでは、どんな退職理由にも応用できる、鉄板の3ステップ構成を紹介します。このフレームワークに沿って話すだけで、あなたの退職理由は驚くほどクリアで力強いメッセージになります。

退職を決意したきっかけ(結論)

面接での回答は、ビジネスにおける報告・連絡・相談と同じく、まず結論から話すのが基本です。質問に対して最初に簡潔な答えを提示することで、面接官は話の全体像を掴みやすくなり、その後の詳細な説明もスムーズに頭に入ってきます。

退職理由における「結論」とは、「退職を決意した直接的なきっかけ」や「転職によって実現したいこと」を端的に表現した一文です。ここで重要なのは、前述の通り、ネガティブな事実をそのまま伝えるのではなく、ポジティブな動機に変換した言葉を選ぶことです。

例えば、「給与が低かった」という本音がきっかけだった場合、結論は以下のようになります。

【悪い例(本音をそのまま)】

「はい、退職理由は給与が低かったことです。」

→ これでは不満を述べているだけで、話が広がりません。

【良い例(ポジティブに変換した結論)】

「はい、自身の成果や貢献度がより正当に評価される環境で、さらなる高みを目指したいと考え、転職を決意いたしました。」

→ これなら、向上心や仕事への意欲が伝わり、面接官は「具体的にどんな成果を出してきたのだろう?」「当社の評価制度のどこに魅力を感じたのだろう?」と、次の話に興味を持つことができます。

他の例も見てみましょう。

- 本音: 残業が多くて疲れた

- 結論: より生産性の高い働き方を追求し、限られた時間の中で質の高い成果を出すことに挑戦したいと考えたのが、退職を決意したきっかけです。

- 本音: やりたい仕事ができなかった

- 結論: これまで培った〇〇の経験を基盤に、今後は△△という領域で専門性を深め、キャリアの幅を広げていきたいと強く思うようになったためです。

- 本音: 人間関係が悪かった

- 結論: 個人の力だけでなく、チーム全体で協力し、相乗効果を生み出しながら大きな目標を達成できる環境に身を置きたいと考え、転職を決意しました。

このように、最初にポジティブで未来志向の「結論」を提示することで、話の主導権を握り、面接官に好印象を与えることができます。この最初の一文が、退職理由全体のトーンを決定づけると言っても過言ではありません。簡潔かつ力強い言葉で、あなたの転職への意志を明確に示しましょう。

課題解決のために取り組んだこと(具体例)

結論を述べただけでは、その言葉に具体性と信憑性が伴いません。なぜそのように考えるに至ったのか、その背景となるエピソードを語ることで、あなたの主張に説得力が生まれます。このステップで重要なのは、「他責にせず、自分自身の課題として取り組んだこと」を具体的に示すことです。

これは、あなたの「問題解決能力」「主体性」「当事者意識」をアピールする絶好の機会です。単に環境への不満を述べるのではなく、「その環境下で、自分は現状を改善するためにどのような努力や工夫をしたのか」を語る必要があります。

例えば、前のステップで「自身の成果や貢献度がより正当に評価される環境で働きたい」という結論を述べたとします。その背景には「現職の評価制度への不満」があるわけですが、それをそのまま言うのではなく、改善努力の具体例を添えます。

【具体例の説明】

「現職は年功序列の風土が根強く、個人の成果が給与や昇進に反映されにくい制度でした。しかし、私はまず自分の置かれた場所で最大限の成果を出すことが重要だと考え、〇〇というプロジェクトにおいて、主体的に△△という改善提案を行いました。その結果、チームの業務効率を15%改善し、部署の目標達成に貢献することができました。上長との面談の場でも、これらの具体的な成果を定量的に示し、評価制度の見直しについて意見を述べましたが、会社の長年の方針を変えることは困難でした。この経験を通して、自分の努力や成果が、会社の成長と個人の評価にダイレクトに結びつく環境でこそ、自身の能力を最大限に発揮できると確信するに至りました。」

この説明には、以下の要素が含まれています。

- 現状の課題認識: 年功序列で成果が反映されにくいという状況。

- 主体的なアクション: それでも腐らず、具体的な改善提案と行動を起こしたこと。

- 客観的な成果: 「業務効率15%改善」といった定量的な実績。

- さらなる改善努力: 上長への働きかけなど、できる限りの手は尽くしたこと。

- 結論への繋がり: これらの努力の結果、転職という決断に至ったという論理的な流れ。

このように、「環境のせい」ではなく「環境を変えようと努力した」というストーリーを語ることで、面接官はあなたを「困難な状況でも主体的に動ける、責任感の強い人物」と評価します。逆に、この具体例がないと、「口では立派なことを言うけれど、実際は何も行動していないのではないか」と思われかねません。

具体的なエピソードは、あなたの職務経歴を裏付ける証拠となります。これまでの仕事の中で、課題を感じ、それを乗り越えるために工夫した経験を棚卸しし、説得力のあるエピソードを準備しておきましょう。

転職で実現したいこと(将来性)

最後のステップは、話の締めくくりです。退職のきっかけ(結論)と、そこに至るまでの経緯(具体例)を述べた上で、最終的に「だから、御社で働きたいのです」という熱意に繋げる必要があります。これが、前述した「志望動機との一貫性」を確保する上で最も重要な部分です。

このステップでは、退職理由を「過去からの逃避」ではなく、「未来への飛躍」として明確に位置づけます。面接官が知りたいのは、あなたが過去に何を経験したかだけでなく、その経験を活かして、自社でどのように貢献してくれるかです。

前のステップまでの流れを受けて、締めくくりは以下のようになります。

【締めくくりの説明】

「(具体例を述べた上で)こうした経験から、私は個人の成果を正当に評価し、社員の挑戦を後押しする文化を持つ企業で働きたいと強く考えております。御社は、実力主義の評価制度を導入されており、社員一人ひとりの貢献を大切にされていると伺っております。前職で培った〇〇のスキルと、主体的な課題解決能力を活かし、一日も早く御社の事業に貢献するとともに、私自身も御社と共に成長していきたいと考えております。」

この締めくくりには、以下のポイントが盛り込まれています。

- 転職の軸の再確認: 自分が転職で何を求めているのかを改めて明言する。(例:成果を正当に評価する文化)

- 応募先企業との接点: 自分の求める軸と、応募先企業の特徴が合致していることを示す。(企業研究の成果をアピール)

- 貢献意欲のアピール: 自分のスキルや経験を、その会社でどう活かせるのかを具体的に提示する。

- 将来への意欲: 会社に貢献するだけでなく、自身も成長したいという前向きな姿勢を示す。

この3ステップ(結論 → 具体例 → 将来性)の構成で話すことで、あなたの退職理由は、論理的で、説得力があり、かつ未来へのポジティブなエネルギーに満ちたものになります。

【3ステップ構成のまとめ】

- Step 1: 結論

- 退職理由をポジティブな言葉で簡潔に述べる。

- 例:「〇〇という目標を実現したく、転職を決意しました」

- Step 2: 具体例

- 結論に至った背景を、主体的なアクションを交えたエピソードで説明する。

- 例:「現職で〇〇という課題に対し、△△という工夫をしましたが…」

- Step 3: 将来性

- その経験を踏まえ、応募先企業で何を成し遂げたいかを語り、志望動機に繋げる。

- 例:「だからこそ、□□という特徴を持つ御社で、自分の力を発揮したいです」

このフレームワークは、あなたの思考を整理し、自信を持って面接に臨むための強力なツールです。ぜひ、ご自身の経験をこの型に当てはめて、オリジナルのストーリーを構築してみてください。

【理由別】面接で使える退職理由の例文20選

ここでは、転職理由としてよく挙げられる20のケースについて、それぞれ「OK例文」「NG例文」「解説・ポイント」をセットで具体的に紹介します。ご自身の状況に最も近いものを見つけ、自分らしい言葉でアレンジするための参考にしてください。どの例文にも共通するのは、「ポジティブ変換」「自分事化」「志望動機との一貫性」という3つの原則です。

① 仕事内容への不満をポジティブに伝える例文

- 本音の背景: ルーティンワークばかりでつまらない。もっとやりがいのある仕事がしたい。

- NG例文: 「今の仕事は誰でもできるような単調な作業ばかりで、やりがいを感じられませんでした。もっとクリエイティブな仕事がしたいです。」

- OK例文:

「現職では、〇〇という定型業務を通じて、正確性と効率性を追求するスキルを磨いてまいりました。3年間で業務プロセスを改善し、作業時間を平均10%削減することにも成功しました。この経験で培った基礎的なスキルを土台に、今後はより上流の企画・立案フェーズから関わり、自らのアイデアを形にしていくような業務に挑戦したいと考えております。御社が現在注力されている△△事業では、まさに企画力と実行力が求められると伺っており、私の強みを活かして貢献できると確信しております。」 - 解説・ポイント:

NG例文は、現職の仕事内容を一方的に否定しており、不満ばかりが目立ちます。OK例文では、まず現職で得たスキル(正確性、効率性)と実績(時間削減)を具体的に述べることで、単に「つまらなかった」のではなく、そのステージは卒業したという前向きなニュアンスを伝えています。その上で、「企画・立案」という次のステップへの挑戦意欲を示し、応募企業の事業内容と結びつけることで、明確なキャリアプランに基づいた転職であることをアピールしています。

② スキルアップ・キャリアアップしたい場合の例文

- 本音の背景: この会社にいてもこれ以上成長できそうにない。より高いレベルの環境に行きたい。

- NG例文: 「今の会社は学べることがもう何もないので、スキルアップのために転職したいです。」

- OK例文:

「現職では、〇〇の分野でリーダーとしてチームを牽引し、プロジェクトを成功に導く経験を積みました。この経験を通じて、マネジメントの基礎と課題解決能力を培うことができたと自負しております。一方で、事業規模の観点から、より大規模で複雑なプロジェクトに携わり、自身のスキルをさらに高いレベルで試したいという思いが強くなりました。業界をリードする御社であれば、国内外の多様なステークホルダーを巻き込むダイナミックなプロジェクトに挑戦できると伺っております。前職で培った〇〇の専門性とリーダーシップを活かし、より大きなフィールドで成果を出すことで、御社の発展に貢献したいと考えています。」 - 解説・ポイント:

NG例文は、傲慢で現職への感謝が欠けている印象を与えます。OK例文では、まず現職での成長と実績を具体的に語り、現職への敬意を示しています。その上で、「事業規模」という自分ではどうにもできない客観的な理由を挙げ、「より大きなフィールドへの挑戦」というポジティブな動機に繋げています。「スキルアップ=応募先企業への貢献」という構図を明確にすることで、自己中心的な転職ではないことを示せています。

③ 専門性を高めたい場合の例文

- 本音の背景: ジェネラリストではなく、特定の分野のスペシャリストになりたい。

- NG例文: 「今の会社では色々な仕事をやらされて、専門性が身につきません。」

- OK例文:

「現職では、営業、マーケティング、カスタマーサポートと、幅広い業務を経験させていただきました。この経験を通じて、ビジネス全体の流れを俯瞰する視野を養うことができました。特に、マーケティング業務に携わった際に、データ分析に基づいた施策立案の面白さと奥深さに魅了され、この分野の専門性を徹底的に追求したいと考えるようになりました。しかし、現職の組織体制ではジョブローテーションが基本方針であり、一つの分野を深く掘り下げることが難しい状況です。マーケティング分野のプロフェッショナル集団である御社に身を置き、最先端のノウハウを吸収しながら、データドリブンな意思決定で事業成長に貢献したいと考えております。」 - 解説・ポイント:

NG例文の「やらされる」という表現は、受動的で他責な印象を与えます。OK例文では、幅広い業務経験を「ビジネスを俯瞰する視野」というポジティブな財産として捉え直しています。その上で、専門性を高めたい分野(マーケティング)を見つけたという明確なキャリアの転換点を示し、それが現職の「ジョブローテーション」という方針とは合わなくなった、という客観的な理由を述べています。これにより、感情的な不満ではなく、キャリアプランに基づいた論理的な決断であることが伝わります。

④ やりたい仕事が他にある場合の例文

- 本音の背景: 今の仕事は向いていない。本当にやりたいことが見つかった。

- NG例文: 「今の仕事に興味が持てないので、前から興味があった〇〇の仕事がしたいです。」

- OK例文:

「現職の法人営業として、顧客の課題解決に貢献することにやりがいを感じてまいりました。特に、ITツールを活用した業務効率化の提案が顧客に喜ばれた経験から、製品そのものを作る側、つまりプロダクトマネージャーの仕事に強い関心を抱くようになりました。顧客の声を直接聞き、それを製品開発に反映させることで、より多くの企業の課題を解決できると考えたからです。現職で培った顧客理解力と課題発見能力は、プロダクトマネージャーとしてユーザーに寄り添った製品開発を行う上で必ず活かせると確信しております。未経験からの挑戦となりますが、御社の充実した研修制度のもとで一日も早く戦力となり、事業に貢献したいです。」 - 解説・ポイント:

NG例文は、単なる興味関心の移り変わりと捉えられ、飽きっぽい性格だと思われるリスクがあります。OK例文では、なぜその仕事(プロダクトマネージャー)に興味を持ったのか、現職の経験(法人営業)と具体的に結びつけて説明しています。「顧客の課題解決」という一貫した軸があり、その手段として「営業」から「開発」へ移りたいという論理的なストーリーになっています。現職の経験が次の仕事でどう活かせるか(ポータブルスキル)を明確に語ることで、未経験でも活躍できるポテンシャルを示しています。

⑤ 新しい業界に挑戦したい場合の例文

- 本音の背景: 今の業界は将来性がない。成長業界に移りたい。

- NG例文: 「今の業界は斜陽産業なので、成長しているIT業界に転職したいです。」

- OK例文:

「アパレル業界で5年間、店舗運営と販売戦略に携わってまいりました。顧客のニーズを的確に捉え、売上を最大化するスキルを磨いてまいりました。その中で、ECサイトやSNSを活用したデジタルマーケティングの重要性が年々高まっていることを肌で感じ、今後はオフラインでの経験とデジタル領域の知見を掛け合わせることで、より大きな価値を生み出したいと考えるようになりました。特に、急成長を遂げているSaaS業界において、顧客の成功を支援するカスタマーサクセスという職務に大きな魅力を感じています。前職で培った顧客との関係構築力やニーズの深掘り能力は、SaaSの顧客エンゲージメントを高める上で不可欠だと考えております。業界は未経験ですが、これまでの経験を活かし、新たな視点から御社の成長に貢献できると信じております。」 - 解説・ポイント:

NG例文は、前職の業界を否定しており、印象が良くありません。OK例文では、現職の業界で得たスキル(店舗運営、販売戦略)を明確にした上で、新しい業界に挑戦したい理由を「自身のキャリアの掛け算」としてポジティブに説明しています。なぜその業界、その職種なのかが具体的に語られており、安易な乗り換えではないことが伝わります。業界が違っても活かせる「ポータブルスキル」を強調することが、未経験業界への転職を成功させる鍵です。

⑥ 会社の評価制度に不満がある場合の例文

- 本音の背景: 頑張っても評価されない。年功序列が嫌だ。

- NG例文: 「今の会社は典型的な年功序列で、成果を出しても全く評価されず、モチベーションが上がりません。」

- OK例文:

「現職では、個人の成果よりもチーム全体の調和が重視される評価制度のもとで働いてまいりました。その環境で協調性の大切さを学びましたが、一方で、自ら目標を掲げてそれを達成した際の貢献度が、より明確に評価に反映される環境で自分の力を試したいという思いが強くなりました。昨年、新規顧客開拓で前年比150%の目標を達成した際にも、個人のインセンティブよりもチーム全体の評価が優先された経験から、自分の成果が事業の成長とダイレクトに結びつき、それが正当に評価される仕組みの中でこそ、最大限のパフォーマンスを発揮できると確信しました。実力主義を掲げ、成果に対する公正な評価制度を持つ御社で、高い目標に挑戦し続けたいです。」 - 解説・ポイント:

評価制度への不満は、伝え方を間違えるとただの文句になります。OK例文では、「チームの調和が重視される」と現職の評価制度を客観的に表現し、それを否定するのではなく「協調性を学んだ」と一度受け止めています。その上で、具体的な実績(新規顧客開拓150%達成)を挙げ、それが評価に結びつかなかったという事実を冷静に述べることで、不満ではなくキャリア観の違いとして説明しています。「正当な評価」を求める姿勢は、裏を返せば「成果を出す自信がある」というアピールにも繋がります。

⑦ 給与・待遇に不満がある場合の例文

- 本音の背景: 給料が安すぎる。もっと稼ぎたい。

- NG例文: 「今の給料では生活が厳しいので、もっと給与水準の高い会社に移りたいです。」

- OK例文:

「現職で3年間、Webマーケターとして従事し、SEO対策によってオーガニック流入を2倍に増加させるなど、事業の売上向上に直接的に貢献してまいりました。自身のスキルアップと実績に伴い、より大きな責任と裁量を持って、自分の市場価値に見合った評価を受けられる環境に身を置きたいと考えるようになりました。御社は、成果に応じて重要なポジションや報酬で応えるというポリシーを明確にされており、私のこれまでの経験とスキルを正当に評価していただけると感じています。金銭的な待遇はもちろんですが、それ以上に、自分の仕事の価値が認められる環境で働くことが、さらなる成長への最大のモチベーションになると考えております。」 - 解説・ポイント:

給与への不満をストレートに伝えるのは最も避けるべきです。OK例文では、まず具体的な実績(オーガニック流入2倍)を示し、自分が「給与アップに値する人材である」ことを客観的に証明しています。その上で、「給与」という直接的な言葉を「市場価値に見合った評価」「仕事の価値が認められる環境」といった、よりプロフェッショナルな言葉に置き換えています。これにより、単なる金銭欲ではなく、プロとしての正当な評価を求める高い意識をアピールできます。

⑧ 残業が多い・休日が少ない場合の例文

- 本音の背景: 毎日終電で体力的に限界。プライベートな時間が欲しい。

- NG例文: 「残業が月100時間を超えるのが当たり前で、休みも取れず、心身ともに限界なので辞めたいです。」

- OK例文:

「現職は業界の特性上、長時間労働が常態化しており、限られた納期の中で多くのプロジェクトを完遂する必要がありました。この環境で、高いプレッシャーの中でもタスクを管理し、やり遂げる力は鍛えられたと感じています。しかし、今後は仕事の量だけでなく、質をより一層高めていきたいと考えています。そのためには、インプットの時間を確保し、自己研鑽に励むことが不可欠です。生産性を高め、効率的な働き方を推奨されている御社の環境で、メリハリをつけて働きながら継続的にスキルアップし、長期的に会社に貢献していきたいです。」 - 解説・ポイント:

NG例文は、自己管理能力の欠如やストレス耐性の低さを疑われかねません。OK例文では、長時間労働という厳しい環境を「やり遂げる力が鍛えられた」とポジティブな経験としてまず語っています。その上で、退職理由を「プライベートな時間が欲しい」ではなく、「仕事の質を高めるための自己研鑽の時間が必要」という、非常に前向きでプロフェッショナルな理由に昇華させています。「長期的な貢献」というキーワードを入れることで、単に楽をしたいわけではないことを強調できます。

⑨ 勤務地を変更したい場合の例文

- 本音の背景: 地元に帰りたい。配偶者の転勤についていきたい。

- NG例文: 「親の近くで暮らしたいので、実家のある〇〇県で働ける会社を探しています。」

- OK例文:

「この度、家庭の事情で〇〇県に転居することになりました。これを一つの転機と捉え、心機一転、新たな環境でキャリアを築きたいと考えております。〇〇県に本社を構え、地域経済の活性化に大きく貢献されている御社の理念に深く共感いたしました。前職で培った法人営業の経験を活かし、これからは地域に根ざした企業様との関係構築を通じて、御社の事業拡大と地域の発展に貢献したいです。勤務地の変更は私的な理由ではございますが、これを機に、より腰を据えて長期的に働ける環境で、地域社会に貢献するという新たな目標を持ちたいと考えています。」 - 解説・ポイント:

勤務地の変更は、やむを得ない個人的な理由であることが多いですが、それをそのまま伝えるだけでは志望動機に繋がりません。OK例文では、「家庭の事情」と理由は正直に述べつつも、それを「新たなキャリアを築く転機」とポジティブに捉え直しています。そして、応募企業の「地域貢献」という理念と自分の希望を結びつけ、「その土地で働きたい」という強い意志と貢献意欲を示しています。「腰を据えて長期的に働きたい」という言葉は、採用側の安心材料になります。

⑩ テレワークなど働き方を変えたい場合の例文

- 本音の背景: 通勤時間が無駄。もっと自由に働きたい。

- NG例文: 「毎日満員電車で通勤するのが苦痛なので、フルリモートで働ける会社がいいです。」

- OK例文:

「現職では、出社を基本とする働き方の中で、対面でのコミュニケーションの重要性を学んでまいりました。一方で、コロナ禍を機に一時的にリモートワークを経験し、通勤時間を自己投資や業務の準備に充てることで、生産性が大幅に向上することを実感しました。特に、集中力を要する資料作成や分析業務において、静かな環境で取り組むことの効率性を痛感しております。自律的なスケジュール管理と高い成果を両立させる働き方を推奨されている御社のカルチャーに魅力を感じております。オンラインでのコミュニケーションを密に行いながら、より高い生産性を発揮し、事業に貢献していきたいです。」 - 解説・ポイント:

NG例文は、単なるわがままに聞こえてしまいます。OK例文では、まず現職の働き方(出社)から得た学びを述べ、現職を尊重する姿勢を見せています。その上で、テレワークを希望する理由を「生産性の向上」という、企業側にもメリットのある言葉で説明しています。「自律性」や「自己管理能力」をアピールすることで、リモート環境でも問題なく成果を出せる人材であることを示唆するのがポイントです。

⑪ 会社の社風が合わない場合の例文

- 本音の背景: 体育会系のノリについていけない。もっと風通しの良い会社がいい。

- NG例文: 「今の会社は飲み会が多く、トップダウンで意思決定される古い体質が合いませんでした。」

- OK例文:

「現職は、トップの強力なリーダーシップのもと、組織一丸となってスピーディに事業を推進する社風です。その中で、迅速な意思決定の重要性と実行力を学びました。一方で、私はチームメンバー一人ひとりが意見を出し合い、ボトムアップで改善提案を行っていくプロセスにも大きな価値を感じています。個々の知見を結集することで、より革新的なアイデアが生まれると信じているからです。社員の自主性を尊重し、フラットな議論を奨励する御社の文化の中でこそ、私の強みである分析力と提案力を最大限に発揮し、チームの成果に貢献できると考えております。」 - 解説・ポイント:

「社風が合わない」は非常に主観的で、伝え方が難しい理由です。NG例文のように感情的に批判すると、協調性がないと見なされます。OK例文では、現職の社風を「強力なリーダーシップ」「スピーディ」といった客観的で中立的な言葉で表現し、まずは肯定的に捉えています。その上で、自分が目指す社風(ボトムアップ、フラットな議論)を具体的に示し、それが応募企業の文化と合致していることをアピールします。これは、綿密な企業研究に基づいた、説得力のある志望動機となります。

⑫ 上司や同僚との人間関係が理由の例文

- 本音の背景: 上司のパワハラがひどい。同僚との関係が最悪。

- NG例文: 「上司とどうしても反りが合わず、毎日顔を合わせるのが苦痛でした。チームの雰囲気も悪かったです。」

- OK例文:

「現職では、様々なバックグラウンドを持つメンバーと仕事をする中で、多様な価値観に触れることができました。一方で、私は個人の能力を最大限に引き出すためには、チームメンバーが互いに尊重し、オープンに意見交換できる心理的安全性が不可欠だと考えております。個々が独立して業務を進めるスタイルよりも、チーム全体で目標を共有し、互いにフィードバックし合いながら、相乗効果を生み出していくような働き方に強いやりがいを感じます。御社がチームワークと協調性を重視し、部署間の連携も活発であると伺い、私が理想とする働き方を実現できる環境だと感じました。」 - 解説・ポイント:

人間関係の不満は、面接で最も話すべきではないトピックの一つです。特定の個人への批判は絶対に避けましょう。OK例文では、一切の個人攻撃をせず、「働き方のスタイル」や「組織論」へと話を抽象化・一般化しています。「独立したスタイル」と「チームで協力するスタイル」のどちらが良い悪いではなく、自分がどちらを志向するのか、という価値観の話にすり替えるのがポイントです。「心理的安全性」や「相乗効果」といったキーワードを使い、組織全体のパフォーマンスを考える視点を持っていることをアピールすると、より建設的な印象になります。

⑬ 会社の将来性に不安を感じる場合の例文

- 本音の背景: この会社、もうすぐ潰れるんじゃないか…。

- NG例文: 「主力事業の売上が年々落ちており、会社の将来性が見えないため、転職を考えました。」

- OK例文:

「現職では成熟期にある市場で、既存顧客の維持を主なミッションとして業務に取り組んでまいりました。安定した事業基盤の中で、堅実な業務遂行能力を身につけることができました。しかし、私自身のキャリアを考えたときに、より変化の速い成長市場に身を置き、新たな顧客価値を創造していくチャレンジをしたいという思いが日に日に強くなっています。特に、御社が切り拓いている〇〇という新しい市場は、社会的な意義も大きく、非常に将来性を感じております。前職で培った顧客基盤を維持する力と、御社で挑戦できる新たな市場を開拓する力、この両方を兼ね備えた人材へと成長したいです。」 - 解説・ポイント:

会社の将来性への不安を口にすることは、経営批判と受け取られかねません。OK例文では、会社の状況を「成熟期の市場」と客観的に分析し、自分自身のキャリアプランと結びつけています。「会社の将来性が不安」というネガティブな動機ではなく、「成長市場でチャレンジしたい」というポジティブな動機に変換することが重要です。これにより、安定志向ではなく、挑戦志向の強い人材であることをアピールできます。

⑭ 会社の業績悪化・事業縮小が理由の例文

- 本音の背景: ボーナスカットされた。自分の部署がなくなりそう。

- NG例文: 「会社の業績が悪化し、給与もカットされたので、これ以上いても仕方ないと思いました。」

- OK例文:

「はい、私が所属していた〇〇事業部が、会社の経営戦略の見直しにより、縮小されることになりました。私自身は、同事業部の主力商品である△△の拡販に尽力し、担当エリアのシェアを5%向上させるなど、成果を上げてきた自負があります。この経験を活かし、今後も△△の分野でキャリアを積んでいきたいと考えておりましたが、社内での異動先には希望する職務がありませんでした。そのため、これを新たな挑戦の機会と捉え、〇〇事業で業界をリードされている御社で、これまで培った知識と経験をさらに発展させ、貢献したいと考え、転職を決意いたしました。」 - 解説・ポイント:

業績悪化や事業縮小は、個人の力ではどうにもならない客観的な事実です。そのため、正直に伝えても問題ありません。ただし、NG例文のように不満を述べるだけでは不十分です。OK例文のように、まずはその状況下でも自分がいかに貢献してきたか(シェア5%向上)をアピールします。その上で、自分のキャリアプラン(〇〇の分野で成長したい)と会社の方向性が合わなくなったため、転職を決意したという論理的で前向きなストーリーを語ることが重要です。

⑮ 会社が倒産した・リストラされた場合の例文

- 本音の背景: 会社が潰れた。クビになった。

- NG例文: 「会社が倒産してしまって…。急いで次の仕事を探しています。」

- OK例文:

「まことに残念ながら、前職の会社が経営不振により倒産いたしました。私自身は、経理担当として最後まで資金繰りや債権者対応などに誠心誠意あたってまいりました。この予期せぬ事態に直面し、改めて安定した経営基盤の重要性を痛感するとともに、どのような状況でも冷静に対応できる精神的な強さを得ることができたと感じております。財務の健全性を非常に重視し、堅実な経営を続けておられる御社でこそ、私の経理としての経験と、困難な状況を乗り越えた経験の両方を活かせると考えました。一日も早く御社の戦力となれるよう、尽力する所存です。」 - 解説・ポイント:

倒産やリストラ(会社都合退職)は、本人に責任がないケースがほとんどなので、正直に伝えるべきです。隠したり、嘘をついたりすると、後で発覚した際に信頼を失います。NG例文のように、ただ事実を述べるだけでなく、OK例文のように、その困難な状況にどう向き合い、何を学んだのかを語ることが大切です。「最後まで職務を全うした」という責任感や、「安定した経営基盤の重要性を学んだ」という視点は、面接官に誠実で思慮深い印象を与えます。

⑯ 契約期間が満了した場合の例文

- 本音の背景: 契約社員だったが、更新されなかった。

- NG例文: 「契約期間が満了したので、転職活動をしています。」

- OK例文:

「はい、〇〇プロジェクトの立ち上げメンバーとして、3年間の契約で勤務しておりました。この度、プロジェクトが計画通りに完了し、無事に契約期間満了を迎えました。この3年間で、〇〇のスキルを習得し、チームメンバーと協力して目標を達成する喜びを経験することができました。この貴重な経験を活かし、今後は正社員として、より長期的な視点で腰を据えて事業の成長に貢献していきたいと考えております。御社の〇〇という事業に深く共感しており、ぜひ一員として長く働かせていただきたいです。」 - 解説・ポイント:

契約満了はネガティブな理由ではありません。事実を簡潔に伝えましょう。ポイントは、その契約期間中に何を得て、何を成し遂げたのかを具体的にアピールすることです。そして、「次は正社員として長期的に働きたい」という意志を明確に伝えることで、採用側が懸念する「またすぐに辞めてしまうのでは」という不安を払拭できます。「長期的に貢献したい」という言葉は、非常に有効なアピールになります。

⑰ 体調を崩してしまった場合の例文

- 本音の背景: 病気で休職していた。無理はできない。

- NG例文: 「メンタルを病んでしまい、しばらく休職していました。もう大丈夫だと思います。」

- OK例文:

「実は、1年ほど前に体調を崩し、治療に専念するため退職いたしました。現在は完治しており、医師からもフルタイムでの就労に全く問題ないとの診断を受けております。療養期間中は、自身の健康管理の重要性を改めて認識し、生活習慣を見直す良い機会となりました。今後は、万全の体調管理のもと、仕事に邁進したいと考えております。前職で培った〇〇の経験に加え、この経験を通じて得た自己管理能力を活かし、安定して長く御社に貢献していきたいです。なお、業務遂行上の特別な配慮は必要ございません。」 - 解説・ポイント:

健康問題はデリケートなため、伝え方には細心の注意が必要です。重要なのは、①現在は回復しており、業務に支障がないこと、②医師の許可も得ていること、③(必要であれば)再発防止策を講じていること、④業務上の配慮は不要であること、を明確に伝えることです。これにより、面接官の不安を払拭します。NG例文のように曖昧な表現は避け、OK例文のように、回復した事実を堂々と伝え、自己管理能力の向上というポジティブな学びに転換するのが理想的です。

⑱ 結婚・出産が理由の例文

- 本音の背景: 結婚を機に働き方を変えたい。子供が生まれるので時短で働きたい。

- NG例文: 「結婚したので、残業のない会社で働きたいです。」

- OK例文:

「この度、結婚という人生の節目を迎え、今後のキャリアプランについて改めて考える機会がございました。これまでは自身の成長を第一に考えてまいりましたが、今後は家庭との両立を図りながら、長期的な視点でキャリアを築いていきたいと考えております。御社では、時短勤務や在宅勤務など、多様な働き方を支援する制度が充実しており、多くの社員様がライフステージの変化に対応しながら活躍されていると伺っております。そのような環境でこそ、私がこれまで培ってきた〇〇のスキルを安定して発揮し、長く会社に貢献できると確信いたしました。」 - 解説・ポイント:

結婚や出産は喜ばしいライフイベントであり、正直に伝えて問題ありません。ただし、NG例文のように「残業がない」など条件面だけを強調すると、仕事への意欲が低いと見なされがちです。OK例文のように、ライフイベントを「キャリアを見つめ直すきっかけ」と位置づけ、「長期的な貢献」への意欲をアピールすることが重要です。応募企業の制度(時短勤務など)を具体的に挙げ、それを活用して「貢献したい」という姿勢を示すことで、説得力が増します。

⑲ 家族の介護が理由の例文

- 本音の背景: 親の介護が必要になった。

- NG例文: 「親の介護が必要になり、今の会社では両立が難しいので辞めます。」

- OK例文:

「はい、父の介護のため、実家のある〇〇県に戻る決意をいたしました。介護との両立のため、働き方を見直す必要がございますが、これまで培ってきたキャリアを中断させるのではなく、新たな形で社会に貢献し続けたいと考えております。在宅勤務制度やフレックスタイム制度を積極的に導入されている御社であれば、介護と仕事の双方に責任を持って取り組むことが可能だと考えました。時間的な制約がある中でも、前職で培ったプロジェクトマネジメントの経験を活かし、高い生産性を維持しながら、御社の事業に貢献できると確信しております。」 - 解説・ポイント:

介護もやむを得ない個人的な事情であり、正直に伝えるべきです。ポイントは、介護を理由に仕事へのパフォーマンスが落ちるのではないか、という面接官の懸念を払拭することです。OK例文のように、「両立させる」という強い意志と、それを可能にする具体的なスキル(プロジェクトマネジメント能力、生産性)をアピールすることが重要です。「時間的な制約」があることを率直に認めつつも、それを補って余りある貢献ができることを示しましょう。

⑳ 起業・独立を考えている場合の例文

- 本音の背景: 一度起業してみたが、うまくいかなかった。

- NG例文: 「起業に失敗したので、また会社員に戻ろうと思いました。」

- OK例文:

「前職を退職後、自身の専門である〇〇の分野で独立し、1年間事業を運営してまいりました。顧客開拓からサービス提供、経理まで、経営に関わる全ての業務を一人で経験し、ビジネスをゼロから構築する難しさと面白さを学びました。特に、経営者の視点で物事を捉え、コスト意識や事業全体の最適化を考える力は、この経験でしか得られなかった貴重な財産だと考えております。しかし、個人の力だけで事業を拡大していくことの限界も痛感し、改めて組織の中で大きな目標を達成することの意義を感じました。起業経験で培った経営視点と、前職での専門性を掛け合わせ、御社の事業成長を牽引する一員として貢献したいと考えております。」 - 解説・ポイント:

起業経験は、伝え方次第で強力なアピールポイントになります。NG例文のように「失敗」という言葉を使うとネガティブな印象になります。OK例文では、起業を「貴重な学習経験」と位置づけ、そこで得たスキル(経営視点、コスト意識)を具体的に語っています。「なぜ再び組織で働きたいのか」という理由も明確にすることで、面接官を納得させることができます。「またすぐ辞めて独立するのでは?」という懸念を払拭するため、組織への貢献意欲を強くアピールすることが大切です。

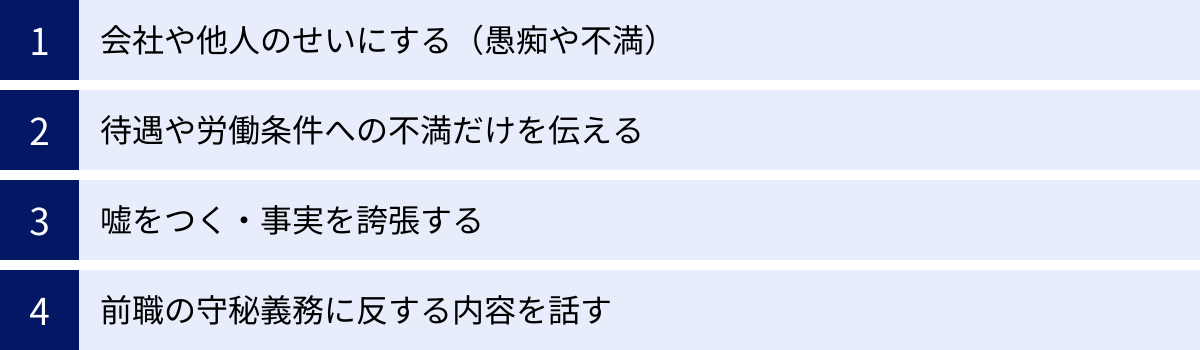

これは避けたい!面接でのNGな退職理由

退職理由の伝え方には、好印象を与えるポイントがある一方で、評価を著しく下げてしまう「地雷」のようなNG表現も存在します。たとえ話の内容が事実であっても、伝え方を間違えれば、あなたの能力や人柄が誤解されてしまう可能性があります。ここでは、面接で絶対に避けるべき4つのNGな伝え方について、その理由と対策を詳しく解説します。

会社や他人のせいにする(愚痴や不満)

転職を考えるきっかけとして、会社の方針、上司のマネジメント、同僚との関係性など、外部環境への不満が全くないという人は稀でしょう。しかし、面接の場でそれをそのまま口にしてしまうのは最も危険な行為です。

【なぜNGなのか】

面接官が愚痴や不満を聞いて懸念するのは、あなたの「他責思考」と「問題解決能力の欠如」です。

- 他責思考: 「上司が悪い」「会社が悪い」と環境のせいにする人は、「何か問題が起きても、自分ごととして捉えず、周りのせいにして改善努力を怠る人物」と見なされます。組織で働く上で、協調性や当事者意識は不可欠な要素です。

- 問題解決能力の欠如: 不満を言うだけで、その状況を改善するために自分が何をしたのかを語れない人は、「主体的に課題を見つけ、解決に向けて行動できない人」というレッテルを貼られてしまいます。

- ネガティブな印象: 愚痴や不満ばかりを口にする人は、単純に「一緒に働きたくない」と思われます。ポジティブで建設的な議論ができる人材が求められるのは当然のことです。

【どうすれば良いか】

たとえ事実として不満があったとしても、それを「自分自身の課題」や「キャリアプランとのギャップ」という視点に転換して話す必要があります。

- 例:「上司の指示が曖昧で仕事が進まなかった」

- NG:「上司の指示がコロコロ変わって、本当にやりづらかったです。」

- OK:「指示が不明確な場面も多々ありましたが、その都度、目的やゴールをこちらから確認し、認識の齟齬がないように努めました。この経験から、主体的に要件を定義する能力が身についたと感じています。」

このように、困難な状況から何を学び、どのようなスキルが身についたのかというポジティブな側面を強調しましょう。

待遇や労働条件への不満だけを伝える

給与、賞与、福利厚生、残業時間、休日数といった待遇や労働条件は、働く上で非常に重要な要素です。これらが退職の大きな動機になることは自然なことです。しかし、面接でその不満「だけ」を前面に押し出すのは避けるべきです。

【なぜNGなのか】

待遇や労働条件への不満だけを述べると、面接官に「仕事内容や会社への貢献よりも、自分の利益しか考えていないのではないか」「少しでも条件の良い会社があれば、またすぐに辞めてしまうのではないか」という印象を与えてしまいます。仕事への意欲や情熱が感じられず、採用するメリットが伝わりません。

【どうすれば良いか】

待遇面の話をする場合は、必ず「自身のスキルや成果への正当な評価」という文脈で語ることが重要です。

- 例:「給料が安かった」

- NG:「とにかく給料が低かったので、もっともらえる会社を探しています。」

- OK:「〇〇という実績を上げ、事業に貢献してきた自負があります。今後は、自身の成果がより正当に評価され、それが報酬にも反映される環境で、さらに高いモチベーションを持って働きたいと考えています。」

また、労働時間については、「楽をしたい」ではなく、「生産性を高め、自己投資の時間を確保することで、長期的に会社に貢献したい」という、前向きで建設的な理由に繋げることが不可欠です。あくまでも、仕事での成長や貢献が主目的であり、待遇はその結果としてついてくるもの、というスタンスを示すことが大切です。

嘘をつく・事実を誇張する

面接を有利に進めたいという気持ちから、退職理由について嘘をついたり、実績を大げさに話したりしたくなることがあるかもしれません。しかし、これは最もリスクの高い行為であり、絶対に避けるべきです。

【なぜNGなのか】

- 信頼性の失墜: 嘘は必ずどこかで綻びが生じます。面接官は多くの応募者を見ているプロであり、話の矛盾や不自然な点を鋭く見抜きます。一度でも嘘が発覚すれば、あなたの発言全体の信憑性が失われ、その時点で不採用が確定するでしょう。

- 入社後のミスマッチ: 仮に嘘が通って入社できたとしても、あなたが語ったスキルや経験と、実際の能力に乖離があれば、入社後に苦労するのはあなた自身です。期待されたパフォーマンスを発揮できず、居心地の悪い思いをしたり、早期離職に繋がったりする可能性があります。

- 経歴詐称のリスク: 意図的な嘘は、経歴詐称とみなされ、最悪の場合は内定取り消しや懲戒解雇の事由にもなり得ます。

【どうすれば良いか】

事実は変えずに、「伝え方」や「見せ方」を工夫することに全力を注ぎましょう。ネガティブな事実も、ポジティブな学びに転換できます。実績が少ないと感じるなら、成果の大小ではなく、そのプロセスでどのような工夫や努力をしたのかを具体的に語ることで、あなたのポテンシャルをアピールできます。誠実で正直な姿勢こそが、最終的に面接官からの信頼を勝ち取るための最善策です。

前職の守秘義務に反する内容を話す

自分をアピールしたいという思いが強すぎるあまり、前職で関わったプロジェクトの具体的な内容や、社外秘の情報を話してしまうケースがあります。これも重大なコンプライアンス違反であり、社会人としての信頼を根底から揺るがす行為です。

【なぜNGなのか】

- コンプライアンス意識の欠如: 守秘義務を守れない人は、「情報管理がずさんで、自社の重要な情報も平気で外部に漏らす危険な人物」と判断されます。特に、顧客情報や開発情報などを扱う企業にとって、これは致命的な欠点です。

- 職業倫理の欠如: どの企業も、社員に対して入社時に守秘義務に関する誓約書への署名を求めているのが一般的です。それを破る行為は、職業人としての倫理観が欠如していることの証明に他なりません。

- 法的リスク: 守秘義務違反は、前職の会社から損害賠償請求をされる可能性もある法的な問題です。

【どうすれば良いか】

実績や経験を語る際は、誰が聞いても問題のない範囲で、情報を抽象化・一般化して話すスキルが必要です。

- 例:「A社の新商品開発プロジェクトで、〇〇という技術を使って成功させた」

- NG:「A製薬の新薬〇〇のマーケティングで、未公開の臨床データを使って…」

- OK:「大手製薬会社の主力製品のリニューアルに際し、Webマーケティングを担当しました。ターゲット層のインサイトを分析し、新たなプロモーション戦略を立案した結果、発売初月の売上目標を120%達成しました。」

このように、具体的な企業名、製品名、数値データなどをぼかし、「どのような役割で、どのような課題に対して、どのようなアプローチをし、どのような成果(規模感)を出したのか」という骨子を伝えることに集中しましょう。このスキルは、あなたのビジネスパーソンとしての成熟度を示す指標にもなります。

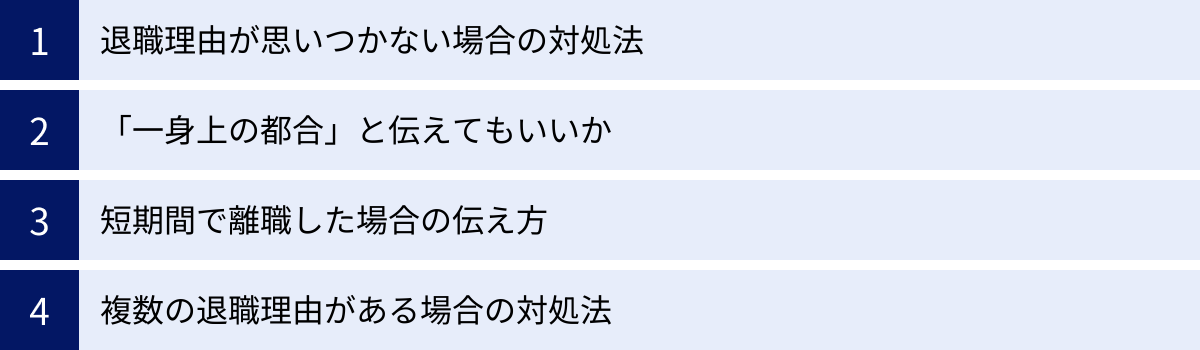

円満退職に向けた伝え方と進め方

転職活動と並行して進めなければならないのが、現在の職場からの「円満退職」です。お世話になった会社や同僚との関係を良好に保ったまま、スムーズに次のステップへ進むためには、適切な手順と配慮あるコミュニケーションが不可欠です。ここでは、円満退職を実現するための具体的な進め方とポイントを解説します。

退職意思を伝える相手とタイミング

退職のプロセスにおいて、最初のステップである「誰に、いつ伝えるか」は非常に重要です。これを間違えると、社内に無用な混乱を招き、円満な退職が遠のいてしまいます。

直属の上司に最初に伝える

退職の意思は、必ず最初に直属の上司に伝えます。これは社会人としての絶対的なマナーです。仲の良い同僚や、人事部の担当者、あるいは上司の上司に先に話してしまうのは絶対に避けましょう。

なぜなら、あなたの上司には、あなたの業務を管理し、チームの人的リソースをマネジメントする責任があるからです。あなたが退職するという情報は、チームの運営や今後の計画に直接影響します。その上司が、あなた本人からではなく、他の誰かからあなたの退職の噂を聞くようなことがあれば、管理能力を疑われたり、面目を潰されたりすることになり、感情的なしこりを残しかねません。

伝える際は、会議室など他の人に聞かれない個室で、「ご相談したいことがございますので、少々お時間をいただけないでしょうか」とアポイントを取るのが丁寧な進め方です。そして、二人きりの場で、明確に「退職させていただきたく、ご相談に参りました」と意思を伝えます。

退職希望日の1〜3ヶ月前が目安

退職意思を伝えるタイミングは、法律(民法第627条)上は、退職の申し入れから2週間が経過すれば雇用契約は終了すると定められています。しかし、これはあくまで法律上の最低ラインです。

円満退職を目指すのであれば、会社の就業規則に定められた期間を確認し、それに従うのが基本です。一般的には「退職希望日の1ヶ月前まで」と規定されていることが多いですが、後任者の選定や業務の引き継ぎにかかる時間を考慮すると、できれば1.5ヶ月〜3ヶ月前に伝えるのが理想的です。

特に、あなたが管理職であったり、専門性の高い業務を担当していたりする場合は、後任探しや引き継ぎに時間がかかることが予想されるため、早めに相談することで会社への配慮を示すことができます。

余裕を持ったスケジュールを提示することで、「最後まで責任を持って業務を全うしようとしている」という誠実な姿勢が伝わり、会社側もあなたの退職を前向きに受け入れやすくなります。

退職理由の伝え方のポイント

上司に退職意思を伝える際、「なぜ辞めるのか」という理由は必ず聞かれます。面接で話す退職理由とは少し異なり、ここでは波風を立てず、相手を納得させることが目的となります。

感謝の気持ちを伝える

退職の話を切り出す際は、まずこれまでの感謝の気持ちを伝えることから始めましょう。「これまで〇〇部長には大変お世話になり、心より感謝しております。未熟だった私をここまで育てていただき、本当にありがとうございました」といった言葉を添えるだけで、場の雰囲気が和らぎ、相手もあなたの話を冷静に聞く態勢になります。

たとえ会社や上司に不満があったとしても、退職の場でお世話になったことへの感謝を伝えるのは、社会人としての礼儀です。この一言があるかないかで、その後の話し合いのスムーズさが大きく変わってきます。

引き止めへの対処法を考えておく

優秀な人材であればあるほど、会社は強く引き止めようとします。「給与を上げるから」「希望の部署に異動させるから」「もう少し待ってくれないか」といった好条件を提示されることも少なくありません。

こうした引き止めにあった際に、心が揺らいで曖昧な態度をとってしまうと、話がこじれる原因になります。引き止めにあうことを想定し、「退職の意思は固い」ということを、しかし丁寧な言葉で伝える準備をしておきましょう。

【引き止めへの対処例】

「大変ありがたいお言葉、本当にありがとうございます。しかし、今回の決断は、自分自身のキャリアプランについて熟慮を重ねた上での結論です。〇〇という新しい分野に挑戦したいという気持ちが強く、その意思は変わりません。私のわがままで大変申し訳ございませんが、ご理解いただけますと幸いです。」

このように、感謝の意を示しつつも、退職の意思が固いことを明確に伝えることが重要です。会社の不満(給与が安い、部署が不満など)を退職理由にしてしまうと、「その不満を解消すれば残ってくれる」という交渉の余地を与えてしまうため、「新たな挑戦」や「キャリアプラン」といった、会社側が介入しにくい個人的で前向きな理由を伝えるのが得策です。

スムーズな引き継ぎの準備

退職が決まったら、最終出社日まで責任を持って業務の引き継ぎを行うことが、円満退職の最後の鍵となります。「立つ鳥跡を濁さず」の言葉通り、あなたが抜けた後も業務が滞りなく進むように最大限の配慮をすることで、会社や同僚からの信頼を保ったまま、気持ちよく送り出してもらうことができます。

引き継ぎスケジュールを作成する

退職日が決まったら、すぐに後任者や上司と相談し、引き継ぎのスケジュールを作成しましょう。Excelやスプレッドシートなどで、引き継ぐべき業務内容、担当顧客、資料の保管場所、後任者への説明期間などを一覧にし、進捗状況を可視化できるようにします。

これにより、引き継ぎの漏れを防ぐことができるだけでなく、上司や関係者も進捗を把握しやすくなり、安心感を与えることができます。

業務内容をマニュアル化する

引き継ぎは口頭だけでなく、必ず文書(マニュアル)として残すことが重要です。あなたがいなくなった後でも、後任者がそのマニュアルを見れば一人で業務を進められるレベルを目指しましょう。

- 日次、週次、月次の定型業務のフロー

- 担当顧客ごとの特徴、キーパーソン、過去の経緯

- 各種システムのIDやパスワード(後任者用に変更・再発行)

- 関連資料やデータの保存場所(サーバーのフォルダパスなど)

- トラブル発生時の対応フローや緊急連絡先

これらの情報を体系的にまとめておくことで、後任者の負担を大幅に軽減できます。丁寧なマニュアルは、あなたのプロフェッショナリズムと責任感の証となります。

退職届の提出

就業規則に従い、正式な退職届を提出します。退職「願」は撤回できる可能性がありますが、退職「届」は一方的な通知であり、原則として撤回できません。会社から指定のフォーマットがあればそれを使用し、なければ自分で作成します。

退職理由は、「一身上の都合により」と記載するのが一般的です。具体的な理由を書く必要はありません。退職届は、上司との話し合いで退職日などが合意に至った後に提出するのがスムーズです。

これらのステップを一つひとつ丁寧に進めることで、会社との良好な関係を維持したまま、新しいキャリアへとスムーズに移行することができるでしょう。

退職理由に関するよくある質問

最後に、退職理由を考える際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。多くの人が抱える疑問を解消し、面接への最後の不安を取り除きましょう。

退職理由が思いつかない場合はどうすればいい?

「なんとなく辞めたい」「今の環境が嫌だ」という漠然とした気持ちはあるものの、面接で話せるような明確な退職理由が思いつかない、というケースは少なくありません。

この場合、無理に複雑な理由をひねり出す必要はありません。まずは「自己分析」と「キャリアの棚卸し」から始めてみましょう。

- 不満を書き出す: まず、現職に対する不満や「嫌だ」と感じることを、どんな些細なことでも良いので全て紙に書き出します。(例:朝早いのが辛い、上司の〇〇な言い方が嫌だ、評価が曖昧、給料が上がらない)

- 理想の状態を考える: 次に、書き出した不満の「逆」の状態、つまり自分が理想とする働き方や環境を考えます。(例:フレックスタイムで働きたい、建設的なフィードバックがもらえる環境、成果が評価される仕組み、スキルに見合った給与)

- ポジティブな動機に変換する: その「理想の状態」を、キャリアアップやスキルアップといった前向きな「転職の軸」に変換します。例えば、「成果が評価される仕組み」を求めるなら、「自分の実力が正当に評価される環境で、より高い目標に挑戦したい」という動機になります。

- 志望企業と結びつける: その「転職の軸」が、なぜ応募先の企業でなら実現できるのかを考え、志望動機に繋げます。

このように、ネガティブな感情の裏側にある「本当の願い」を探ることで、説得力のある退職理由が見えてきます。退職理由は、未来のキャリアを考えるための出発点です。まずは自分自身の心と向き合う時間を作りましょう。

「一身上の都合」と伝えてもいい?

面接の場で、退職理由を「一身上の都合により」という一言で済ませてしまうのは、原則としてNGです。

退職届に記載する際は「一身上の都合」で問題ありませんが、面接はあなたという人物を理解するための対話の場です。面接官が退職理由を聞くのは、この記事の前半で解説した通り、「早期離職の可能性」「自社との相性」「仕事への価値観」などを知りたいからです。「一身上の都合」という回答では、これらの判断材料が全く得られず、「何か言えないようなネガティブな理由があるのではないか」「コミュニケーションを取る気がないのか」と、かえって悪い憶測を呼んでしまいます。

面接官から「『一身上の都合』とのことですが、差し支えなければもう少し詳しく教えていただけますか?」と必ず深掘りされます。その際に答えに詰まってしまうようでは、準備不足を露呈するだけです。

必ず、この記事で紹介したような、ポジティブで一貫性のあるストーリーを準備しておきましょう。

短期間での離職の場合の伝え方は?

入社後1年未満など、短期間で離職した場合、面接官は「うちの会社でもすぐに辞めてしまうのではないか」という懸念を強く抱きます。そのため、通常よりも慎重かつ説得力のある説明が求められます。

ポイントは以下の3つです。

- 反省の弁を述べる: まず、「短期間での離職となってしまったことについては、私の企業研究不足や覚悟の甘さがあったと反省しております」と、自分の非を率直に認める姿勢を見せることが重要です。これにより、誠実な人柄をアピールし、他責にしていないことを示します。

- 客観的な事実を冷静に伝える: 退職理由が、入社前に聞いていた条件と実際が著しく異なっていた場合(求人票と全く違う業務内容、約束されていた待遇が反故にされたなど)は、その客観的な事実を感情的にならずに説明します。これは、あなたの決断がやむを得ないものであったという正当性を示します。

- 学びと次のキャリアへの意欲を強調する: 「この経験を通じて、入社前に企業文化や価値観を深く理解することの重要性を痛感しました。だからこそ、今回の転職活動では、御社の〇〇という理念に深く共感し…」というように、失敗から何を学び、次の転職活動にどう活かしているのかを具体的に語ります。これにより、「同じ過ちは繰り返さない」という強い意志と、応募企業への本気度を伝えることができます。

短期間での離職は不利になりがちですが、誠実な反省と、失敗を糧にする学習能力を示すことで、逆にピンチをチャンスに変えることも可能です。

複数の退職理由がある場合はどうする?

「給与も不満だし、人間関係も良くないし、仕事内容もつまらない」など、退職理由が複数あることは珍しくありません。しかし、面接でそれら全てを正直に話すのは得策ではありません。話が散漫になり、結局「不満だらけの人」という印象だけが残ってしまいます。

この場合は、最もポジティブな動機に変換しやすく、かつ応募企業の魅力に繋げやすい理由を一つか二つに絞って話すのが基本です。

【理由の絞り込み方】

- 複数の退職理由(本音)をすべて書き出す。

- それぞれをポジティブな動機に変換してみる。

- 応募企業の求人情報やウェブサイトを徹底的に読み込み、企業が求めている人物像や、企業の強み・特徴を把握する。

- 自分のポジティブな動機の中から、応募企業の特徴と最も合致するものを選びます。

例えば、応募先が「チームワークを重視する成果主義の企業」だったとします。あなたの退職理由が「人間関係(個人プレーが多い)」「給与(年功序列)」だった場合、この両方を組み合わせ、「個人プレーが中心で、成果が評価に結びつきにくい環境だったため、チームで協力しながら成果を追求し、それが正当に評価される御社で働きたい」という一貫したストーリーを構築することができます。

最も重要なのは、志望動機との一貫性です。数ある理由の中から、応募先への熱意を最も効果的に伝えられる理由を戦略的に選び、ストーリーを組み立てましょう。