転職活動において、面接官からほぼ間違いなく問われる質問、それが「転職理由」です。この質問にどう答えるかで、あなたの印象は大きく左右されます。単に「前の会社が嫌だったから」というネガティブな本音をそのまま伝えてしまっては、採用担当者に良い印象を与えることは難しいでしょう。

しかし、転職理由を効果的に伝えることで、それは強力な自己PRの機会に変わります。大切なのは、過去の経験を糧に、未来への意欲や貢献意欲を示すことです。そのためには、ネガティブな感情をポジティブな言葉に変換し、応募企業でなければならない理由と結びつけ、論理的で説得力のあるストーリーを構築する必要があります。

この記事では、面接官が転職理由を聞く意図を深く理解することから始め、誰でも実践できるポジティブな転職理由の作成ステップ、理由別の豊富な例文、そして面接で失敗しないための注意点まで、網羅的に解説します。あなたの転職活動が成功裏に終わるよう、ぜひこの記事を最後まで読み込み、万全の準備で面接に臨んでください。

目次

面接官が転職理由を聞く3つの意図

転職面接で「なぜ転職を考えたのですか?」という質問は、避けては通れない関門です。この一見シンプルな質問の裏には、面接官があなたの資質や可能性を見極めるための、いくつかの重要な意図が隠されています。その意図を正確に理解することが、的確で好印象な回答を作成するための第一歩となります。面接官は、あなたの回答から主に以下の3つの点を確認しようとしています。

① 入社意欲や熱意を知るため

面接官がまず知りたいのは、あなたがどれだけの熱意を持って自社を志望しているかです。転職は人生における大きな決断であり、その背景には「なんとなく」ではない、明確な動機や目的があるはずです。その動機が、応募企業の事業内容やビジョン、文化とどれだけ深く結びついているかによって、あなたの入社意欲の真剣度が測られます。

例えば、「スキルアップしたい」という転職理由は非常に一般的ですが、それだけでは不十分です。なぜなら、スキルアップはどの会社でも可能だからです。面接官が聞きたいのは、「なぜ、他の会社ではなく、うちの会社でスキルアップしたいのか?」という点です。

- 漠然とした回答例: 「現職ではこれ以上の成長が見込めないため、スキルアップできる環境を求めて転職を考えています。」

- 熱意が伝わる回答例: 「現職ではWeb広告の運用スキルを磨いてまいりました。しかし、より上流であるSEOやコンテンツ戦略を含めた統合的なデジタルマーケティングの知見を深めたいと考えております。貴社は業界トップクラスのデータ分析基盤を持ち、データドリブンな戦略立案を強みとされているため、私が目指すキャリアを実現する上で最高の環境だと確信しております。」

後者の回答は、応募企業の強みを具体的に理解した上で、自身のキャリアプランと明確に結びつけています。このように、転職理由を通じて「貴社でなければならない理由」を具体的に語ることで、単なる憧れや条件面だけでなく、事業内容や企業文化への深い理解に基づいた強い入社意欲があることを示せます。

面接官は、あなたがどれだけ企業研究を行い、自分の将来像と重ね合わせているかを見ています。転職という決断に至ったエネルギーを、そのまま入社後の活躍へのエネルギーに転化してくれる人材であることを、転職理由を通してアピールすることが求められるのです。

② 自社との相性(カルチャーフィット)を確認するため

企業が採用活動で重視するのは、応募者のスキルや経験だけではありません。候補者が自社の文化や価値観に合っているか、いわゆる「カルチャーフィット」も同様に重要な選考基準です。どんなに優秀な人材であっても、社風に馴染めなければ、本来のパフォーマンスを発揮できなかったり、早期離職につながってしまったりする可能性があるからです。

転職理由は、あなたがどのような働き方や職場環境を求めているのかを雄弁に物語ります。

- 「より裁量権の大きい環境で、スピード感を持って仕事を進めたい」という理由であれば、トップダウンで慎重な意思決定を重んじる企業とはミスマッチかもしれません。

- 「チームで協力して一つの目標を達成することにやりがいを感じる」という理由であれば、個人主義で成果を競い合う文化の企業では、力を発揮しにくい可能性があります。

面接官は、あなたの転職理由から垣間見える「仕事観」や「価値観」が、自社の組織風土と調和するかどうかを慎重に見極めています。例えば、前職の退職理由が「人間関係」だったとします。これをストレートに伝えると、「コミュニケーションに問題があるのでは?」と懸念されるだけです。しかし、これをポジティブに変換し、「個人で完結する業務が多かったため、今後はチーム一丸となって目標達成を目指す貴社のような環境で、自身の協調性を活かしたい」と伝えればどうでしょうか。これは、チームワークを重視する企業にとっては、非常に魅力的なアピールになります。

カルチャーフィットを確認するためには、まず応募企業のカルチャーを正確に理解することが不可欠です。企業の公式ウェブサイトにある「ビジョン・ミッション・バリュー」や、社員インタビュー、プレスリリース、公式SNSなどを読み込み、その企業が何を大切にしているのかを把握しましょう。その上で、自分の価値観や働き方の希望が、その企業のカルチャーとどのように合致するのかを、転職理由に織り交ぜて語ることが重要です。

③ すぐに辞めないかを見極めるため

企業にとって、採用活動は大きな投資です。求人広告費や人材紹介会社への手数料、面接に関わる社員の時間、そして入社後の研修費用など、一人の社員を採用・育成するには多大なコストと労力がかかります。だからこそ、採用した人材にはできるだけ長く会社に貢献し、活躍してほしいと願うのは当然のことです。

面接官は、あなたの転職理由を聞くことで、「この人はまた同じような理由で辞めてしまわないだろうか?」という早期離職のリスクを評価しています。特に注意すべきなのは、転職理由が他責的、あるいは環境依存的な場合です。

- 他責的な理由: 「上司が評価してくれなかった」「会社の将来性が不安だった」「同僚とそりが合わなかった」など、不満の原因を自分以外の他者や環境のせいにする姿勢は、問題解決能力の欠如や適応力の低さを疑われます。面接官は「どの職場にも課題はある。この人は、うちの会社でも何か気に入らないことがあれば、また環境のせいにして辞めてしまうのではないか」という懸念を抱きます。

- 環境依存的な理由: 「給料が低い」「残業が多い」といった待遇面の不満だけを理由に挙げると、「もっと給料の高い会社から誘われたら、すぐに行ってしまうのではないか」と思われかねません。

これらの懸念を払拭するためには、転職理由を「過去からの逃避」ではなく、「未来への投資」として語る必要があります。たとえ退職のきっかけがネガティブなことであったとしても、それを「自身のキャリアを見つめ直すきっかけ」と捉え、その経験から何を学び、次にどう活かしたいのかを主体的に語ることが重要です。

例えば、「残業が多い」という理由であれば、「長時間労働が常態化する中で、業務の非効率性を痛感しました。そこで、自らマクロを組んで定型業務を自動化するなど、生産性向上に努めました。この経験を活かし、より効率的な働き方を推奨されている貴社で、質の高い成果を出すことに貢献したいです」と伝えれば、問題解決能力と前向きな姿勢をアピールできます。

転職理由を通じて、あなたが目先の不満解消だけでなく、長期的な視点でキャリアを構築しようとしていることを示すことが、面接官の「すぐに辞めないか」という不安を安心に変える鍵となるのです。

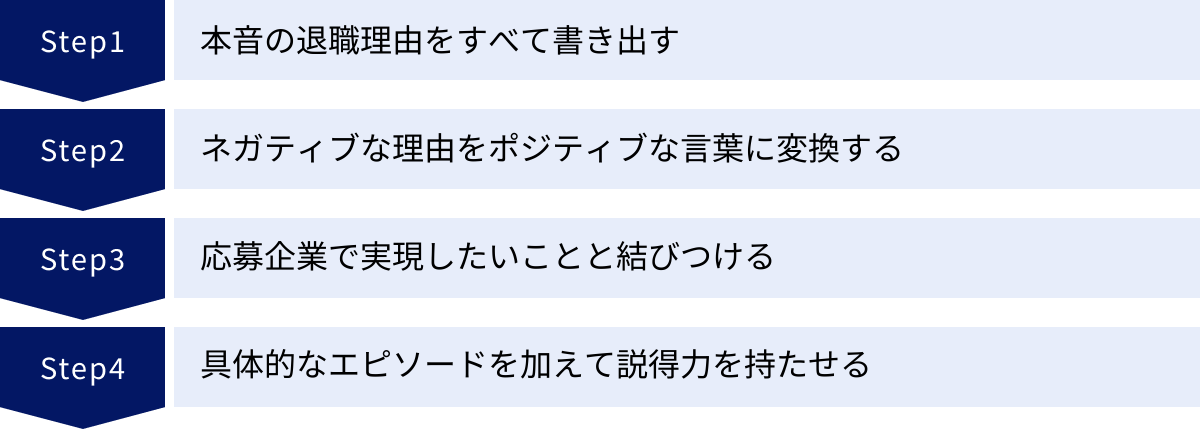

転職理由をポジティブに伝えるための4ステップ

転職理由の本音は、「給料が低い」「人間関係が悪い」「仕事がつまらない」といったネガティブなものであることが多いでしょう。しかし、それをそのまま面接で話すのは得策ではありません。ここでは、ネガティブな本音を、面接官の心に響くポジティブで説得力のあるストーリーへと昇華させるための、具体的な4つのステップを解説します。このプロセスを一つひとつ丁寧に行うことで、誰でも自分だけの強力な転職理由を作成できます。

① 本音の退職理由をすべて書き出す

最初のステップは、自分自身の心と正直に向き合い、退職を考えた本当の理由を洗いざらい書き出すことです。この段階では、体裁や綺麗事を一切気にする必要はありません。頭の中でモヤモヤと考えているだけでは、思考はまとまりません。必ず紙やPCのドキュメントなどに、具体的な言葉としてアウトプットすることが重要です。

- 給与・待遇面: 「給料が何年も上がらない」「成果が給与に反映されない」「ボーナスが少ない」「福利厚生が不十分」

- 人間関係: 「上司と意見が合わない」「同僚に非協力的な人がいる」「部署間の連携が悪く、仕事が進めにくい」「社内に尊敬できる人がいない」

- 仕事内容: 「毎日同じことの繰り返しで飽きた」「もっと裁量権のある仕事がしたい」「自分のスキルが活かせていない」「やりがいを感じられない」

- 労働環境: 「残業が月平均〇〇時間を超えていて、プライベートな時間がない」「休日出勤が多い」「有給休暇が取りにくい雰囲気がある」

- 会社の将来性・評価制度: 「会社の業績が悪化している」「事業の方向性に将来性を感じない」「評価基準が曖昧で、何を頑張ればいいのかわからない」「年功序列で若手が評価されない」

このように、思いつくままに、どんな些細な不満や不安でもリストアップしてみましょう。この作業は、一見ネガティブな感情と向き合う辛いプロセスに思えるかもしれません。しかし、この「本音の棚卸し」こそが、自分が仕事において何を最も大切にしているのか、どのような状態を不満に感じるのかという、自身の「価値観の核」を明確にするための不可欠なステップなのです。

ここで洗い出した本音のリストが、次のステップでポジティブなストーリーを構築するための、いわば「原材料」となります。この原材料が豊富で具体的であるほど、より深みと説得力のある転職理由を作り上げることができます。

② ネガティブな理由をポジティブな言葉に変換する

本音の退職理由をすべて書き出したら、次のステップはそれらのネガティブな言葉を、前向きな「希望」や「目標」を示すポジティブな言葉に変換していく作業です。これは、単なる言葉遊びではありません。「〇〇が嫌だ」という不満の裏側には、必ず「本当はこうありたい」という理想の姿が隠されています。その理想の姿を言語化するプロセスです。

この変換作業のコツは、「不満(Why)」を「実現したいこと(What/How)」に置き換えて考えることです。

| ネガティブな本音(Why I want to leave) | ポジティブな変換(What I want to achieve) |

|---|---|

| 給料が低い、評価に不満がある | 自分の成果や貢献が、正当に評価される環境で実力を試したい |

| 人間関係が悪い、チームが機能していない | チームメンバーと積極的に協力し、相乗効果を生み出せる環境で働きたい |

| 仕事が単調でつまらない、成長できない | より挑戦的で難易度の高い業務に携わり、専門性やスキルを高めたい |

| 残業が多い、休みが取れない | 業務効率を追求し、限られた時間で最大限の成果を出す生産性の高い働き方をしたい |

| 会社の将来が不安、事業が縮小している | 成長市場で革新的な事業を展開する企業に身を置き、自身の力で事業拡大に貢献したい |

| やりたい仕事ができない、裁量権がない | より大きな裁量権を持ち、自らのアイデアを形にできる環境で主体的に仕事を進めたい |

| 企業理念に共感できない | 〇〇というビジョンを掲げる貴社で、同じ志を持つ仲間と共に社会に貢献したい |

このように、視点を変えるだけで、後ろ向きな「不満」が、未来志向の「意欲」に変わることがわかります。例えば、「給料が低い」という不満は、「自分の能力はもっと評価されるべきだ」という自己肯定感の裏返しです。であれば、「成果を正当に評価してほしい」という前向きな要求として表現できます。

このステップで重要なのは、嘘をつくのではなく、事実の「解釈」を変えることです。ネガティブな状況を、自身のキャリアプランを見つめ直し、次なるステージへ進むための「前向きなきっかけ」として再定義するのです。このポジティブな言葉こそが、あなたの転職理由の骨子となります。

③ 応募企業で実現したいことと結びつける

ポジティブな言葉への変換が完了したら、次はその「実現したいこと」を、「なぜ、この応募企業でなければならないのか」という理由と強力に結びつけるステップです。ここが、転職理由に説得力を持たせる上で最も重要なポイントと言えます。どんなに立派な目標を掲げても、それが応募企業と無関係であれば、「それなら他の会社でも良いのでは?」と思われてしまい、入社意欲を疑われてしまいます。

このステップを成功させるには、徹底した企業研究が欠かせません。

- 企業情報の収集: 企業の公式ウェブサイト、採用ページ、IR情報(株主・投資家向け情報)、中期経営計画、プレスリリース、社長や役員のインタビュー記事などを隅々まで読み込みます。

- 事業内容の理解: どのような事業を展開し、どのような製品やサービスを提供しているのか。その業界での立ち位置や強み、競合他社との違いは何かを分析します。

- 企業文化の把握: 企業理念(ミッション・ビジョン・バリュー)は何か。どのような人材が活躍しているのか(社員インタビューなどから推測)。どのような働き方を推奨しているのかを理解します。

これらの情報収集を通じて、ステップ②で言語化した「自分の実現したいこと」と、応募企業の「強み・方向性・文化」との共通点や接点を見つけ出します。そして、それらを繋ぎ合わせ、論理的なストーリーを構築します。

ストーリー構築のフレームワーク:

- 現状と課題認識(As-Is): 現職では〇〇という経験を積んだが、△△という課題を感じていた。

- 目指す姿(To-Be): その課題を解決し、将来的には□□というキャリアを実現したいと考えている。(←ステップ②で変換したポジティブな理由)

- 応募企業との接続(Why this company?): その中で貴社は、〇〇という事業に注力し、△△という強み(技術、文化、市場シェアなど)をお持ちです。この環境こそ、私が□□という目標を達成するために最適であると確信しています。

- 貢献意欲(Contribution): 私のこれまでの〇〇の経験を活かし、貴社の△△という分野で貢献できると考えております。

このフレームワークに沿って話すことで、単なる自己都合の転職ではなく、応募企業への深い理解に基づいた、計画的で意欲的なキャリアチェンジであることを示すことができます。こじつけや誰にでも言えるような一般論ではなく、その企業ならではの具体的な特徴に言及することが、説得力を格段に高める鍵です。

④ 具体的なエピソードを加えて説得力を持たせる

最後のステップは、構築したストーリーに具体的なエピソードを加えて、血の通ったリアルな話に仕上げることです。抽象的な言葉の羅列だけでは、あなたの主張は机上の空論に聞こえてしまい、面接官の心を動かすことはできません。「〇〇のスキルがあります」「〇〇したいです」という言葉に、それを裏付ける具体的な行動や実績が伴って初めて、信憑性が生まれます。

エピソードを語る際には、「STARメソッド」というフレームワークを活用すると、分かりやすく整理できます。

- S (Situation): 状況 – いつ、どこで、どのような状況でしたか?

- T (Task): 課題・目標 – その状況で、あなたに与えられた課題や目標は何でしたか?

- A (Action): 行動 – その課題や目標に対し、あなたは具体的にどう考え、どう行動しましたか?

- R (Result): 結果 – あなたの行動によって、どのような結果がもたらされましたか?(数値で示すとより効果的)

例えば、「生産性を高める働き方をしたい」という転職理由を伝える場合を考えてみましょう。

- NG例(抽象的): 「現職は残業が多かったので、もっと効率的に働きたいです。貴社は生産性を重視されているので、魅力を感じました。」

- OK例(具体的エピソード付き):

- (S)状況: 「私が所属していたチームでは、毎月のレポート作成に一人あたり10時間以上を要しており、慢性的な長時間労働の原因となっていました。」

- (T)課題: 「この非効率な作業を改善し、チーム全体の残業時間を削減することが私の課題でした。」

- (A)行動: 「そこで私は、手作業で行っていたデータ集計とグラフ作成のプロセスを分析し、ExcelのVBAを用いて自動化するツールを独学で作成・導入しました。」

- (R)結果: 「その結果、レポート作成時間を一人あたり1時間まで短縮し、チーム全体の月間残業時間を約30時間削減することに成功しました。 この経験を通じて、主体的に業務改善に取り組むことの重要性を学びました。生産性向上を全社で推進されている貴社の環境で、この経験を活かして更なる貢献をしたいと考えております。」

このように具体的なエピソードを交えることで、あなたが単に「楽をしたい」のではなく、「課題を発見し、主体的に解決する能力と意欲がある人材」であることを強力にアピールできます。数字という客観的な事実を盛り込むことで、話の説得力は飛躍的に高まります。

以上の4ステップを丁寧に実行することで、あなたの転職理由は、単なる退職の言い訳から、自己分析と企業研究に裏打ちされた、未来への力強い宣言へと変わるはずです。

【理由別】ポジティブな転職理由の例文15選

ここでは、転職理由としてよく挙げられる15のケースについて、それぞれ具体的な例文と回答のポイント、そして避けるべきNG例を解説します。ご自身の状況に最も近いものを見つけ、回答を作成する際の参考にしてください。どの例文も「①結論 → ②根拠となるエピソード → ③応募企業との接点 → ④貢献意欲」という構成を意識しています。

① 専門性を高めたい・スキルアップしたい

【例文】

「Webマーケターとしての専門性をさらに高め、事業成長に直接貢献できる人材になりたいと考え、転職を決意いたしました。現職では3年間、主にリスティング広告の運用を担当し、顧客のCPAを平均20%改善するなど、運用スキルを磨いてまいりました。しかし、広告運用という一部分だけでなく、SEOやコンテンツマーケティング、CRMといった領域まで含めた、統合的なマーケティング戦略の立案から実行まで携わりたいという思いが強くなりました。

貴社は、データ分析を基盤とした一気通貫のマーケティングソリューションを強みとされており、まさに私が目指すキャリアを実現できる環境だと感じております。 これまでの広告運用の知見を活かしつつ、新たな領域にも積極的に挑戦し、貴社のクライアントの事業成長に貢献していきたいと考えております。」

【ポイント】

- 現状のスキルと実績を具体的に示す: 「広告運用でCPAを20%改善」のように、数値を用いて具体的に語ることで、現時点でのスキルレベルを明確に伝えます。

- 「何を」「なぜ」学びたいかを明確にする: 「統合的なマーケティング戦略」という具体的な目標と、その理由(事業成長への貢献)を述べます。

- 受け身ではなく能動的な姿勢: 「スキルを教えてほしい」ではなく、「スキルを活かし、さらに高めて貢献したい」という主体的な姿勢が重要です。

【NG例】

「今の会社では学べることがもうないと感じたので、もっと成長できる環境に行きたいと思いました。」

(→他責的で具体性がなく、応募企業への貢献意欲が見えません。)

② 新しい分野・職種に挑戦したい

【例文】

「法人営業として培ってきた課題解決能力を活かし、未経験ではありますが、顧客の成功に根本から寄り添えるカスタマーサクセスの分野に挑戦したいと考え、転職を決意いたしました。現職では、ITソリューションの提案営業として、5年間で約100社の新規開拓に成功しました。お客様の課題をヒアリングし、最適な提案を行うことにはやりがいを感じていましたが、契約後のフォローが手薄になりがちで、『導入したものの活用しきれない』という声を聞くたびに、もどかしさを感じていました。

この経験から、製品を売るだけでなく、導入後の顧客の成功体験を創出することこそが、真の顧客満足と事業の継続的な成長に繋がると確信するようになりました。 SaaS業界でカスタマーサクセス部門の強化に注力されている貴社で、私の課題発見力と顧客折衝能力を活かし、顧客のLTV(顧客生涯価値)最大化に貢献したいと考えております。」

【ポイント】

- なぜその分野・職種なのかを明確にする: 現職での経験や問題意識と、挑戦したい職種との間に明確な繋がりを示すことが重要です。

- 活かせるスキルをアピールする: 未経験であっても、これまでの経験で培ったポータブルスキル(例:課題解決能力、コミュニケーション能力)が、新しい職種でどのように役立つかを具体的に説明します。

- 熱意と学習意欲を示す: 未経験分野への挑戦に対する強い熱意と、自ら学んでいく姿勢をアピールします。

【NG例】

「営業の仕事に疲れたので、違う仕事がしてみたいと思いました。」

(→ネガティブで意欲が感じられず、なぜその職種なのかも不明確です。)

③ より裁量権の大きい仕事がしたい

【例文】

「より大きな裁量権を持ち、自身の判断でスピーディーに業務を進めることで、事業の成長に貢献したいと考え、転職を決意いたしました。現職では、プロジェクトリーダーとして新商品の企画立案に携わっています。市場調査からコンセプト策定までを担当し、やりがいは感じておりますが、意思決定プロセスが多段階にわたるため、承認だけで1ヶ月以上を要することもあり、市場のスピード感に対応しきれない場面に課題を感じていました。

貴社の『現場主義』を掲げ、各担当者に大幅な裁量権を委ねるという文化に、大きな魅力を感じております。 これまでの企画経験で培った市場分析力とプロジェクト推進力を活かし、より迅速な意思決定が可能な環境で、市場の変化を的確に捉えた商品開発をリードし、貴社の売上拡大に貢献したいと考えております。」

【ポイント】

- 現状の課題を客観的に説明する: 前職の批判ではなく、「スピード感への課題」といった客観的な事実として伝えます。

- 裁量権を得て何をしたいかを具体的に語る: 裁量権は目的ではなく手段です。裁量権を使って「何を実現したいのか(例:スピーディーな商品開発)」を明確にします。

- 責任を負う覚悟を示す: 裁量権には責任が伴います。その覚悟があることを、主体的な姿勢で示唆することが重要です。

【NG例】

「いちいち上司にお伺いを立てるのが面倒だったので、自由にやらせてくれる会社がいいです。」

(→自己中心的で、組織人としての協調性に欠ける印象を与えます。)

④ マネジメント経験を積みたい

【例文】】

「プレイヤーとしての経験を活かし、今後はチーム全体の成果を最大化するマネジメントに挑戦したいと考え、転職を決意いたしました。現職では、営業チームのリーダーとして、自身の目標達成に加えて、後輩2名の指導も担当しております。後輩が目標を達成した際には、自分のこと以上に喜びを感じ、個人の成果だけでなく、チームとして大きな目標を達成することに強いやりがいを感じるようになりました。

しかし、現職では管理職のポストに空きがなく、当面マネジメントに専念できる機会を得ることが難しい状況です。事業拡大に伴い、新たなチームを率いるマネージャー職を積極的に採用されている貴社で、私の目標達成能力と後輩育成の経験を活かし、強い営業チームを構築することで、事業成長に貢献したいと考えております。」

【ポイント】

- マネジメントへの意欲のきっかけを語る: なぜマネジメントをしたいと思うようになったのか、具体的なエピソード(例:後輩指導)を交えて説明します。

- プレイングマネージャーとしての実績を示す: 自身の成果だけでなく、チームや後輩にどのような影響を与えたかをアピールします。

- 応募企業の状況と結びつける: 企業がなぜマネージャーを求めているのか(例:事業拡大)を理解し、そのニーズに応えられる人材であることを示します。

【NG例】

「もうプレイヤーとして働くのは疲れたので、管理職になって楽がしたいです。」

(→マネジメントを軽視しており、責任感の欠如を疑われます。)

⑤ 成果が正当に評価される環境で働きたい

【例文】

「自身の出した成果や貢献が、明確な基準に基づいて正当に評価される環境に身を置くことで、より高い目標に挑戦し続けたいと考え、転職を決意いたしました。現職では、営業として3期連続で目標を150%以上達成し、社内のMVPも受賞いたしました。しかし、評価制度が年功序列の側面が強く、個人の実績が昇給や昇格に直結しにくい状況に、もどかしさを感じておりました。

この経験から、自身のモチベーションを高く維持し、継続的に成長していくためには、成果が報酬やポジションに適切に反映される環境が不可欠だと考えるようになりました。 成果主義に基づいた透明性の高い評価制度と、実績に応じたインセンティブ制度を導入されている貴社であれば、常に高い目標を掲げて業務に邁進できると確信しております。これまでの営業経験で培った目標達成能力を最大限に発揮し、貴社の業績向上に貢献いたします。」

【ポイント】

- 具体的な実績を提示する: 「評価されていない」という不満だけでは説得力がありません。「3期連続目標150%達成」のような客観的な実績を示すことが大前提です。

- 「評価」を求める理由を前向きに語る: 評価されることが目的ではなく、「高いモチベーションを維持し、成長し続けるため」という未来志向の理由に繋げます。

- 応募企業の評価制度への理解を示す: 企業のどのような評価制度に魅力を感じたのかを具体的に述べ、企業研究の深さを示します。

【NG例】

「今の会社は全然評価してくれないし、給料も安いです。」

(→不満を述べるだけで、自分の市場価値を客観的に示せていません。)

⑥ 会社の将来性や事業の成長性に惹かれた

【例文】

「衰退期にある業界から、成長著しい市場へと身を移し、自身のスキルを活かして事業の拡大にダイナミックに貢献したいと考え、転職を決意いたしました。現職は印刷業界におりますが、市場全体がデジタル化の波を受けて縮小傾向にあり、事業もコスト削減や現状維持が中心となっていました。その中で、私自身はWebマーケティングを独学で学び、Web経由の問い合わせを年間50件創出するなど、新たな活路を模索してまいりました。

この経験から、自身のスキルを活かすのであれば、やはり成長市場でこそ大きなインパクトを生み出せると強く感じました。 まさにDX(デジタルトランスフォーメーション)市場の最前線で、革新的なSaaSプロダクトを提供されている貴社の事業に、大きな将来性と魅力を感じております。私のマーケティングスキルと行動力を、成長フェーズにある貴社で存分に発揮し、事業の更なる飛躍に貢献したいです。」

【ポイント】

- なぜ将来性・成長性を求めるのかを語る: 「安定したいから」ではなく、「自分のスキルを活かしてダイナミックに貢献したいから」という攻めの姿勢を示します。

- 現状維持の環境でも努力したことをアピール: 厳しい環境でも、ただ不満を言うのではなく、自ら考えて行動した(例:Webマーケを独学)というエピソードは、主体性の高さを証明します。

- 応募企業の成長性を具体的に理解していることを示す: どの事業の、どのような点に成長性を感じているのかを具体的に述べます。

【NG例】

「今の会社はもう先がないと思ったので、安定してそうな御社に転職したいです。」

(→他力本願で、貢献意欲よりも安定を求める姿勢がマイナスイメージに繋がります。)

⑦ チームで協力して目標を達成したい

【例文】

「個々の能力を結集し、チームとして相乗効果を生み出しながら大きな目標を達成していく働き方に魅力を感じ、転職を決意いたしました。現職のデザイナー職では、基本的に一人で案件を担当するスタイルが多く、個人のスキルを磨くことはできました。しかし、ある大規模プロジェクトで他部署のエンジニアやマーケターと密に連携した際、多様な視点が交わることで、一人では決して生み出せなかった質の高いアウトプットが生まれたことに、大きな喜びと手応えを感じました。

この経験から、真に優れたプロダクトは、職種の垣根を越えた活発なコミュニケーションと協力体制から生まれると確信しました。 職種間の連携を重視し、『One Team』の精神を掲げてプロダクト開発に取り組まれている貴社の文化に強く共感しております。私のデザインスキルと、異なる専門性を持つメンバーとの協調性を活かし、チーム全体のパフォーマンス最大化に貢献したいです。」

【ポイント】

- チームワークの価値を実感したエピソードを語る: なぜチームワークを重視するようになったのか、具体的な成功体験を交えて説明します。

- 「協調性」と「主体性」のバランス: チームに貢献する協調性だけでなく、その中で自分自身がどう価値を発揮したいかという主体性も示すことが重要です。

- 応募企業の文化への共感を示す: 企業の理念や行動指針に触れ、カルチャーフィットをアピールします。

【NG例】

「前の職場は人間関係がギスギスしていて働きにくかったので、仲の良い会社がいいです。」

(→「仲が良い」と「チームワークが良い」は異なります。馴れ合いではなく、成果を出すための協力を求めている姿勢を示しましょう。)

⑧ 顧客とより深く関わる仕事がしたい

【例文】

「製品を販売して終わりではなく、導入後もお客様に寄り添い、その成功までを長期的にサポートする仕事がしたいと考え、転職を決意いたしました。現在、パッケージソフトウェアの新規営業を担当しており、お客様の課題解決に貢献できる点にやりがいを感じています。しかし、営業担当の役割は契約までであり、その後の活用状況が見えづらいことに、もどかしさを感じていました。『本当に顧客の成功に貢献できているのだろうか』という疑問が常にありました。

お客様のビジネスが成功して初めて、自社のビジネスも成長するという『カスタマーサクセス』の考え方に深く共感しております。 サブスクリプションモデルで事業を展開し、顧客との長期的な関係構築を最も重視されている貴社であれば、私が理想とする働き方が実現できると確信しました。これまでの営業で培ったヒアリング力と課題設定能力を活かし、顧客の成功を能動的に支援することで、解約率の低下とアップセルに貢献したいです。」

【ポイント】

- 現状の仕事との違いを明確にする: 「売って終わり」のモデルから、「長期的な関係構築」のモデルへ、という対比で志向性の変化を分かりやすく伝えます。

- なぜ深く関わりたいのか、その動機を語る: 「顧客の本当の成功に貢献したい」という真摯な思いを伝えます。

- 応募企業のビジネスモデルへの理解を示す: サブスクリプションモデルやカスタマーサクセスといった、応募企業のビジネスモデルの特徴に触れることで、志望度の高さを示します。

【NG例】

「新規開拓の営業ノルマが厳しいので、既存顧客の対応が中心の仕事がしたいです。」

(→厳しい仕事から逃げたいというネガティブな印象を与えます。あくまで顧客志向の観点から語ることが重要です。

⑨ ワークライフバランスを改善したい

【例文】

「仕事と私生活の双方を充実させることで、長期的に高いパフォーマンスを発揮し、企業に貢献し続けたいと考え、転職を決意いたしました。現職では、責任ある仕事を任せていただき、やりがいを感じる一方で、恒常的な長時間労働により、自己研鑽やインプットの時間を確保することが難しい状況でした。このままでは、自身の市場価値を高め、変化の速い業界で貢献し続けることが困難になるとの危機感を抱いています。

貴社が推進されている『時間あたりの生産性』を重視する働き方や、資格取得支援制度などの自己成長を後押しする制度に、大きな魅力を感じております。 限られた時間の中で最大限の成果を出すことを意識し、創出した時間でスキルアップに励むことで、より質の高い貢献を貴社で実現したいと考えております。」

【ポイント】

- 「楽をしたい」ではないことを明確に伝える: ワークライフバランスの改善目的を、「自己成長」や「長期的な貢献」といった前向きな理由に繋げます。

- 生産性への意識の高さを示す: ただ残業を減らしたいのではなく、「生産性を上げて、時間内に成果を出したい」という意欲をアピールします。

- 応募企業の制度や文化に具体的に言及する: なぜその企業ならワークライフバランスが実現できると考えるのか、具体的な制度などを挙げて説明します。

【NG例】

「残業ばかりでプライベートな時間が全くないので、定時で帰れる会社に転職したいです。」

(→権利主張が強く、仕事への意欲が低いと見なされる可能性があります。)

⑩ 企業理念やビジョンに共感した

【例文】

「『テクノロジーの力で、中小企業の生産性向上を支援する』という貴社のビジョンに深く共感し、その一員として社会に貢献したいと考え、転職を決意いたしました。私はこれまで、中堅企業向けのシステム開発に携わってきました。その中で、予算や人材の制約からIT化が進まず、非効率な業務に苦しんでいる中小企業様を数多く目の当たりにしてきました。個人の力だけでは解決できないこの社会的な課題に対し、強い問題意識を抱いていました。

貴社は、まさにその課題に対し、低コストかつ高機能なクラウドサービスを提供することで正面から向き合っておられます。 私がこれまでの開発経験で培った要件定義能力とプロジェクトマネジメントスキルは、貴社のプロダクトをさらに多くの企業に届ける上で、必ずお役に立てると確信しております。同じ志を持つ仲間と共に、貴社のビジョンの実現に向けて全力を尽くしたいです。」

【ポイント】

- 理念のどの部分に、なぜ共感したのかを具体的に語る: 理念をただ復唱するのではなく、自身の原体験や問題意識と結びつけて、共感の理由を語ります。

- 理念と自身のスキルを結びつける: 理念の実現のために、自分のスキルや経験がどう貢献できるのかを具体的に示します。

- 熱意と誠実さを伝える: 理念への共感は、待遇や仕事内容以上に、企業への強いロイヤリティを示す材料になります。熱意を持って語りましょう。

【NG例】

「御社のホームページを拝見し、企業理念が素晴らしいと思いました。」

(→具体性がなく、誰にでも言える内容です。なぜ「自分」が共感したのかが伝わりません。)

⑪ より生産性の高い働き方をしたい(残業が多い場合)

【例文】

「長時間労働に依存するのではなく、業務の効率化を徹底し、時間あたりの生産性を高める働き方を追求したいと考え、転職を決意いたしました。現職では、月平均60時間を超える残業が常態化しており、その多くが非効率な会議や手作業によるものでした。私自身、RPAツールを導入して定型業務の自動化を提案・実行し、月10時間の工数削減を実現しましたが、組織全体の風土を変えるには至りませんでした。

この経験から、個人の努力だけでなく、会社全体として生産性向上に取り組む文化がいかに重要であるかを痛感しました。 貴社が全社的に導入されているタスク管理ツールや、データに基づいた意思決定プロセスなど、生産性を追求する具体的な取り組みに強く惹かれています。これまでの業務改善の経験を活かし、貴社の生産性向上にさらに貢献すると共に、質の高い成果を出し続けたいです。」

【ポイント】

- 残業の原因を分析し、改善努力をしたことをアピールする: ただ「残業が多い」と不満を言うのではなく、原因を分析し、自ら改善しようと行動した主体性を示します。

- 「生産性」というキーワードに変換する: 「残業を減らしたい」を「生産性を高めたい」というポジティブな目標に言い換えます。

- 応募企業の具体的な取り組みに言及する: 応募企業が生産性向上のために何をしているかを調べ、それに魅力を感じていることを伝えます。

【NG例】

「今の会社はサービス残業ばかりで体力的にも限界なので、転職を考えました。」

(→自己の健康管理能力を疑われる可能性や、不満体質な印象を与えます。)

⑫ 腰を据えて地域に貢献したい(転勤が多い場合)

【例文】

「全国転勤を伴う働き方から、一つの地域に腰を据え、地域社会と深く関わりながら貢献していくキャリアへとシフトしたいと考え、転職を決意いたしました。現職では、3年ごとに転勤があり、様々な地域で経験を積むことができました。しかし、お客様や地域の方々と信頼関係を築いても、数年で離れなければならないことにもどかしさを感じており、一つの地域に根ざして長期的な視点で貢献したいという思いが年々強くなっていました。

〇〇(地名)に本社を構え、地域経済の活性化を経営の柱の一つとされている貴社の姿勢に、大変魅力を感じております。 私は〇〇の出身であり、この地域への愛着は人一倍です。これまでの全国での営業経験で培った多様な視点と人脈を活かし、地元企業の課題解決に貢献することで、愛する故郷の発展に尽力したいと考えております。」

【ポイント】

- 転勤の経験をポジティブに捉える: 転勤が多かったことを「様々な地域で経験を積めた」と前向きに表現します。

- なぜその地域なのかを明確にする: 「地元だから」「家族がいるから」といった私的な理由だけでなく、「地域経済に貢献したい」という仕事上の動機を語ります。

- 地域への貢献意欲を具体的に示す: 応募企業の事業と絡め、自分がその地域でどのように貢献できるかを具体的に述べます。

【NG例】

「転勤が多くて引越しばかりなのが嫌になりました。もう知らない土地に行くのはこりごりです。」

(→変化への対応力の低さや、内向きな姿勢を感じさせます。)

⑬ 企画など上流工程から携わりたい

【例文】

「制作や開発といった実行フェーズだけでなく、より上流である企画・戦略立案の段階から一貫して携わることで、ビジネスの成功により深く貢献したいと考え、転職を決意いたしました。現職ではWebデザイナーとして、ディレクターの指示に基づき、質の高いデザインを迅速に制作することに注力し、顧客満足度アンケートで高評価をいただくなどの実績を上げてきました。一方で、デザインに着手する前の『なぜこれを作るのか』『誰のどんな課題を解決するのか』という戦略部分が見えず、自分の仕事のインパクトを最大化できていないという課題感がありました。

貴社では、デザイナーもプロジェクトの初期段階から企画会議に参加し、職種に関わらず意見を出し合う文化があると伺っております。 このような環境でこそ、私のデザインスキルに加え、ユーザー視点での提案力を最大限に発揮できると確信しています。上流工程から関わることで、ビジネスの目的を深く理解し、真に価値のあるアウトプットを生み出していきたいです。」

【ポイント】

- 現状の仕事での実績をきちんと示す: 下流工程の仕事もきちんとやり遂げた上で、次のステップを目指していることをアピールします。

- なぜ上流工程に行きたいのか、その動機を明確にする: 「ビジネスへの貢献意欲」や「課題解決への意識」といった、前向きな動機を語ります。

- 応募企業の開発プロセスや文化への理解: 企業がどのようなプロセスで仕事を進めているかを理解し、そこで自分がどう活躍できるかを具体的に述べます。

【NG例】

「いつまでも言われたことだけをやる作業はつまらないので、もっと企画とかをやってみたいです。」

(→現職への不満が強く、上流工程の仕事への理解が浅い印象を与えます。)

⑭ 会社の事業やサービスが好きで貢献したい

【例文】

「いちユーザーとして長年愛用してきた貴社プロダクト『〇〇』の更なる発展に、今度は作り手側として貢献したいという強い思いから、転職を決意いたしました。私は前職で経理を担当しており、煩雑な請求書処理に悩んでいましたが、3年前に『〇〇』を導入したことで、業務時間が劇的に削減され、より分析的な業務に時間を使えるようになりました。この原体験から、貴社のプロダントが持つ『働く人を、創造的な仕事へ』というコンセプトを、身をもって実感しております。

ユーザーとして感じた『〇〇』の魅力や改善点を、誰よりも深く理解しているという自負があります。 このユーザー視点と、前職で培った経理業務の専門知識を活かし、プロダクトマネージャーとして、ユーザーが真に求める機能の企画・開発を推進することで、『〇〇』を業界No.1のサービスへと成長させる一助となりたいです。」

【ポイント】

- 具体的なエピソードを語る: いつ、どのようにサービスと出会い、どのような課題が解決されたのか、具体的なストーリーを語ることで熱意が伝わります。

- 単なるファンで終わらない: 「好き」という気持ちに加え、自分のスキルや経験が、その事業にどう貢献できるのかを冷静かつ客観的にアピールします。

- ユーザー視点を強みとして提示する: ユーザーだからこそわかる課題や改善点を提案できることが、他の候補者との差別化ポイントになります。

【NG例】

「昔から御社のファンで、いつか働きたいとずっと思っていました。」

(→熱意は伝わりますが、なぜ「今」なのか、そして「何ができるのか」が不明確です。憧れだけでは採用理由になりません。)

⑮ 語学力や特定のスキルを活かしたい

【例文】

「大学時代に習得した英語力と、現職で培ったサプライチェーン管理の知識を最大限に活かし、グローバルな舞台で活躍したいと考え、転職を決意いたしました。現職は国内市場が中心のメーカーであり、私の英語力(TOEIC950点)を活かす機会は限定的でした。しかし、海外の先進的な物流事例を自主的に研究する中で、自身のスキルセットがグローバルなサプライチェーン最適化に大きく貢献できる可能性を感じ、挑戦したいという思いが募りました。

アジア市場へ積極的に事業展開を進め、海外との取引が売上の半数を占める貴社であれば、私の語学力と専門知識を存分に発揮できると確信しております。 現地の供給パートナーとの交渉や、海外拠点の在庫管理プロセスの最適化などを通じて、貴社のグローバル事業の拡大と収益性向上に貢献したいと考えております。」

【ポイント】

- スキルの客観的な証明: 「TOEIC950点」のように、資格やスコアで客観的にレベルを示します。

- なぜそのスキルを活かしたいのか: 「グローバルな舞台で活躍したい」というキャリア志向と結びつけます。

- スキルを活かしてどう貢献できるか: 応募企業の事業内容と絡め、具体的な業務内容を想定して貢献イメージを伝えます。

【NG例】

「せっかく英語が話せるのに、今の会社では使う機会がなくて勿体ないと思ったからです。」

(→自己都合に聞こえ、応募企業で活躍するイメージが湧きません。)

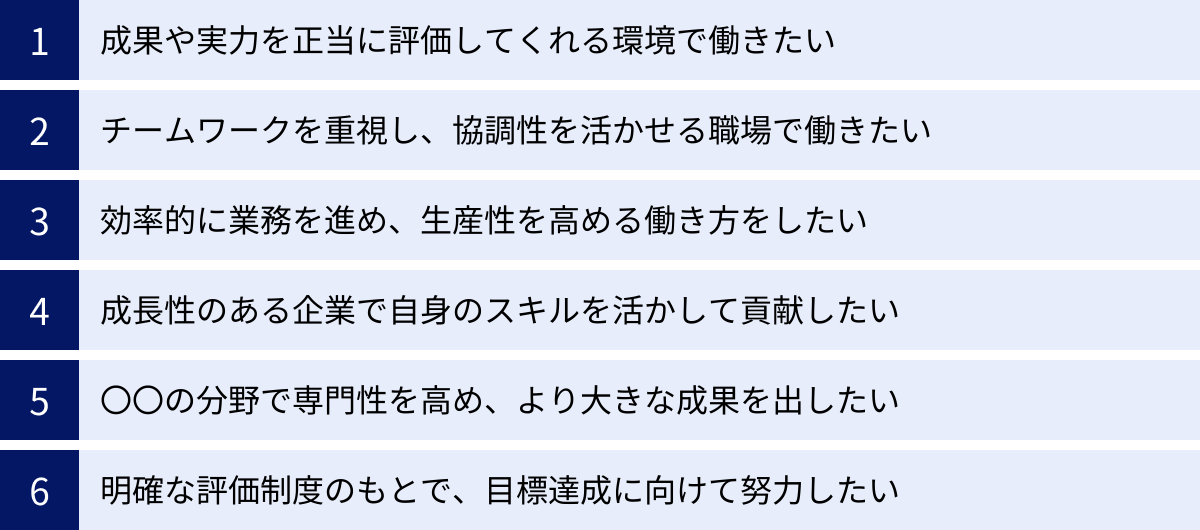

ネガティブな転職理由のポジティブ言い換え例

転職を考えるきっかけは、多くの場合ネガティブな感情から始まります。しかし、面接でそれをそのまま伝えるのは禁物です。ここでは、代表的なネガティブな本音を、面接官に好印象を与えるポジティブな表現に変換する具体的な言い換えテクニックを解説します。重要なのは、不満を「課題」と捉え、その課題を解決したいという「意欲」に昇華させることです。

「給料が低い」場合

給与への不満は、転職理由として最も多いものの一つです。しかし、ストレートに「給料が安いから」と言ってしまうと、「条件さえ良ければどこでもいいのか」「仕事内容への関心は薄いのか」と見なされ、評価を大きく下げる原因になります。

成果や実力を正当に評価してくれる環境で働きたい

この言い換えのポイントは、不満の矛先を「金額」から「評価制度」へと転換することです。単にお金を求めているのではなく、自分の働きや成果に対する「正当な評価」を求めている、というロジックにすることで、自己本位な印象を和らげ、むしろ向上心やプロ意識の高さとしてアピールできます。

【解説とポイント】

この表現を使うためには、大前提として「自分はこれだけの成果を出した」という客観的な事実を語れる必要があります。「給料が低い」という主観的な不満ではなく、「〇〇という実績を上げたにも関わらず、現職の評価制度ではそれが給与に反映されにくい仕組みだった」という客観的な状況説明が不可欠です。

【回答の組み立て方】

- 実績の提示: 「現職では、新規顧客開拓において、年間目標を3期連続で150%達成しました。」

- 現状の課題: 「しかし、現職の給与体系は年功序列の色合いが濃く、個人の実績がインセンティブとして反映される機会が限られていました。」

- 求める環境と意欲: 「自身の出した成果が、明確な基準で正当に評価される環境に身を置くことで、より高いモチベーションを維持し、さらなる成果で企業に貢献したいと考えています。」

- 応募企業との接続: 「貴社の、成果に応じてポジションや報酬で応えるという実力主義のカルチャーに、大きな魅力を感じております。」

このようにストーリーを組み立てることで、「給料が低い」というネガティブな本音は、「高い目標達成意欲と、それを正当に評価してほしいという健全なプロ意識」へと見事に変換されます。

「人間関係が悪い」場合

職場の人間関係は、仕事のモチベーションに直結する重要な要素ですが、これを転職理由として語るのは非常に危険です。「上司と合わなかった」「同僚と揉めた」といった話は、あなたのコミュニケーション能力や協調性の欠如を疑わせる最たる原因となります。

チームワークを重視し、協調性を活かせる職場で働きたい

ここでのポイントは、特定の個人への不満ではなく、「働き方のスタイル」や「組織文化」の違いとして説明することです。「誰かが悪い」という犯人探しのような構図を避け、「自分はこういう働き方をしたい」という未来志向の希望として語るのです。

【解説とポイント】

「人間関係が悪い」という状況を、より具体的に「情報共有が少ない」「部署間の連携が取れていない」「個人プレーが推奨される文化」など、組織の仕組みや文化の問題として客観的に表現します。その上で、自分自身は「協調性」や「チームでの成果創出」を重視する価値観を持っていることを、具体的なエピソードを交えてアピールします。

【回答の組み立て方】

- 現状の働き方(客観的に): 「現職では、個々の専門性を活かし、各自が独立して業務を進めるスタイルが中心でした。」

- チームワークの重要性を感じたエピソード: 「その中で、あるプロジェクトで他部署と連携した際、多様な意見を交換することで、一人では成し得ない大きな成果を出せたと実感しました。」

- 求める働き方と意欲: 「この経験から、個人としてスキルを高めるだけでなく、チームメンバーと積極的にコミュニケーションを取り、相乗効果を生み出しながら目標を達成する働き方に、より強いやりがいを感じるようになりました。」

- 応募企業との接続: 「貴社が掲げる『One Team』の精神や、部門横断でのプロジェクトを推進されている点に強く惹かれており、私の協調性を活かして貢献できると確信しています。」

このように伝えることで、「人間関係に問題があった」というネガティブな過去ではなく、「チームワークを重視する前向きな姿勢」を効果的に示すことができます。

「残業が多い・休みが少ない」場合

ワークライフバランスを重視する傾向が強まる中で、長時間労働を理由に転職を考える人は少なくありません。しかし、これも伝え方を間違えると「楽をしたいだけ」「仕事への熱意が低い」と誤解されかねません。

効率的に業務を進め、生産性を高める働き方をしたい

この言い換えの核心は、「労働時間」という量的な問題から、「生産性」という質的な問題へと論点をすり替えることです。「長く働くのが嫌だ」という主張ではなく、「限られた時間で、より質の高い成果を出したい」という、向上心あふれるメッセージとして伝えます。

【解説とポイント】

ただ「残業を減らしたい」と言うのではなく、なぜ残業が発生しているのか、その原因を自分なりに分析し、改善のために行動した経験を語ることが重要です。「非効率な会議が多い」「手作業の定型業務が多い」といった原因を挙げ、それに対して「会議のアジェンダを事前共有するルールを提案した」「マクロを組んで作業を自動化した」といった主体的なアクションを示すことで、あなたの問題解決能力と生産性への意識の高さをアピールできます。

【回答の組み立て方】

- 現状の課題(客観的に): 「現職では、長時間労働が常態化しており、その原因は非効率な業務プロセスにあると感じていました。」

- 主体的な改善行動: 「そこで私は、担当していた月次レポート作成業務において、手作業だった部分を自動化するツールを導入し、月間の作業時間を約20時間削減することに成功しました。」

- 目指す働き方と価値観: 「この経験から、長時間働くことよりも、工夫によって業務を効率化し、時間あたりの生産性を高めることこそが重要だと考えるようになりました。」

- 応募企業との接続: 「貴社が全社的に推進されている『スマートワーク』の取り組みや、生産性向上を評価する文化に深く共感しており、私の業務改善スキルを活かして貢献したいと考えております。」

この伝え方であれば、「仕事から逃げたい人」ではなく、「仕事の質を追求する、意欲的な人材」というポジティブな印象を与えることができるでしょう。

「会社の将来性が不安」な場合

会社の業績不振や事業の方向性への疑問から、転職を決意するケースもあります。これも正直に伝えすぎると、「会社のせいにする他責的な人物」「逆境に弱い」といったネガティブなレッテルを貼られる可能性があります。

成長性のある企業で自身のスキルを活かして貢献したい

ここでの変換ポイントは、「不安からの逃避」ではなく、「成長への渇望」として語ることです。後ろ向きな「不安」ではなく、前向きな「挑戦意欲」の表れとして、転職理由を再構築します。

【解説とポイント】

「会社の将来が不安」という感情を、「自分のスキルや経験を、もっと成長している市場や事業で活かしたい」という、より大きな舞台で貢献したいという意欲に繋げます。そのためには、なぜ応募企業の事業に成長性を感じるのか、その市場や技術について自分なりに分析した上で語ることが説得力を持ちます。また、現状の厳しい環境の中でも、自分なりに努力したことを示せると、より評価が高まります。

【回答の組み立て方】

- 現状の市場環境(客観的に): 「現職の〇〇業界は、市場全体が成熟期に入っており、事業戦略も既存事業の維持が中心となっています。」

- その中での自身の行動: 「そのような状況下でも、私は新たな顧客層を開拓するためにWebマーケティングを独学で実践し、問い合わせ件数を前年比120%に伸ばすなど、成長の種を探す努力を続けてまいりました。」

- 求める環境と意欲: 「この経験を通じて、自身のスキルをよりダイナミックに活かすためには、やはり成長市場に身を置くことが不可欠だと痛感しました。」

- 応募企業との接続: 「貴社が注力されている〇〇(AI、SaaSなど)の分野は、今後も大きな成長が見込まれる市場です。その最前線で事業を展開されている貴社に身を置き、私の〇〇のスキルを活かして事業拡大に貢献したいと強く考えております。」

これにより、「会社の将来性が不安」というネガティブな動機は、「成長市場へ挑戦したいという高い志」として、面接官にポジティブに受け止められるでしょう。

「やりがいを感じない」場合

「仕事にやりがいを感じない」という理由は、非常に漠然としており、そのまま伝えると「意欲が低い」「何がしたいのかわかっていない」と判断されがちです。

〇〇の分野で専門性を高め、より大きな成果を出したい

この言い換えのポイントは、「やりがい」という曖 спросивな言葉を、具体的な「目標」や「貢献」の言葉に翻訳することです。「やりがいがない」という状態を、「自分の能力を最大限に発揮できていない」という課題として捉え直し、どうすれば能力を発揮できるのかを具体的に示します。

【解説とポイント】

まず、自分にとっての「やりがい」とは何かを深掘りする必要があります。「新しい知識を学ぶこと」「顧客に喜んでもらうこと」「数字で成果が出ること」「難易度の高い課題を解決すること」など、人によって様々です。それを特定した上で、「〇〇という専門性を高めたい」「△△という形で顧客に貢献したい」といった、具体的なアクションプランに落とし込みます。

【回答の組み立て方】

- 現状の業務内容と実績: 「現職では、主に既存顧客へのルートセールスを担当し、安定的な売上を確保することに貢献してきました。」

- 感じている課題(やりがいの言語化): 「一方で、より顧客の根本的な経営課題に踏み込み、ソリューション提案を通じて大きなインパクトを与えるような仕事に、より強いやりがいを感じるようになりました。」

- 目指す姿: 「そのためには、業界知識だけでなく、財務やマーケティングといった、より幅広い知識とコンサルティング能力が必要だと考えています。」

- 応募企業との接続: 「単なる製品販売に留まらず、顧客の経営パートナーとしてコンサルティングサービスも提供されている貴社でこそ、私の目指すキャリアを実現し、より大きな価値を提供できると確信しております。」

このように、「やりがいがない」という漠然とした感情を、具体的なキャリアプランと貢献意欲に繋げることで、説得力のある転職理由になります。

「評価制度に不満がある」場合

評価制度への不満は、「給料が低い」という不満と根が同じ場合が多いですが、より「プロセス」や「基準」に焦点が当たっているケースです。これも伝え方を間違えると、ただの不平不満と捉えられかねません。

明確な評価制度のもとで、目標達成に向けて努力したい

ここでのポイントは、評価への不満を「公平性への希求」と「目標達成意欲の高さ」として表現することです。曖昧な評価ではなく、クリアな目標と基準がある環境でこそ、自分の能力を最大限に発揮できるという、前向きな姿勢をアピールします。

【解説とポイント】

「評価に不満がある」という主観的な意見ではなく、「評価基準が曖昧で、何を目標に努力すればよいか分かりにくかった」という客観的な状況として説明します。その上で、自分自身は明確なゴールに向かって努力したいという意欲があることを示します。応募企業の評価制度(例:MBO、OKRなど)について事前に調べておき、その制度のどのような点に魅力を感じるのかを具体的に語れると、より説得力が増します。

【回答の組み立て方】

- 現状の課題: 「現職の評価制度は、プロセスよりも結果が重視されるものの、その目標設定が定性的で、個人の貢献度が見えにくいという課題がありました。」

- 自身の価値観: 「私は、明確な目標を設定し、そこから逆算して行動計画を立て、達成に向けて努力することにやりがいを感じるタイプです。」

- 求める環境: 「そのため、個人の目標と組織の目標が連動し、その達成度合いが透明性をもって評価される環境で働きたいと考えています。」

- 応募企業との接続: 「貴社が導入されているOKR(Objectives and Key Results)の仕組みは、まさに私の求める働き方を実現できるものだと感じています。明確な評価制度のもとで、自身の能力を最大限に発揮し、貴社の目標達成に貢献したいです。」

これにより、「評価に文句を言う人」ではなく、「高い目標意識を持ち、公平な環境で実力を試したいと考える、向上心のある人材」という印象を与えることが可能になります。

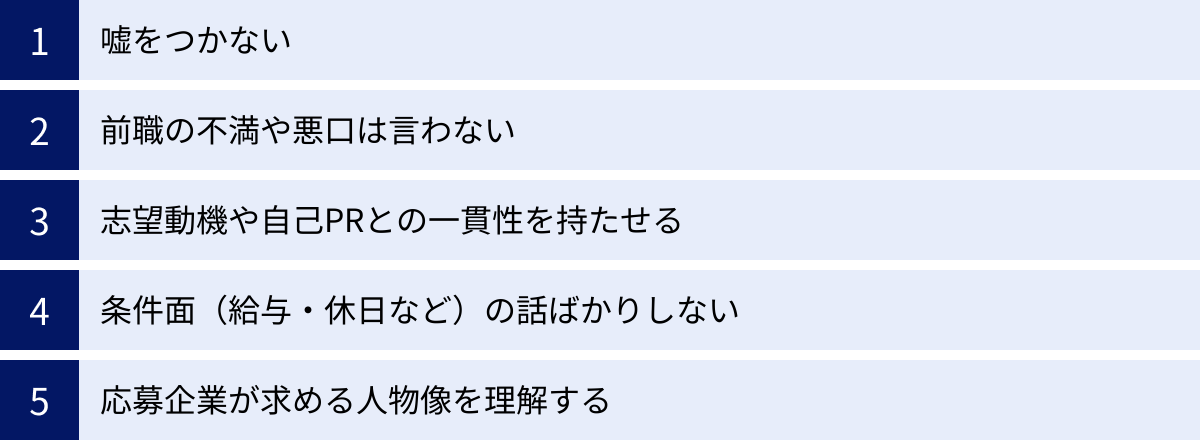

面接で伝える際に気をつけたい5つの注意点

練りに練った転職理由も、伝え方一つで台無しになってしまうことがあります。面接という緊張する場面で、意図せず評価を下げてしまわないよう、ここで紹介する5つの注意点をしっかりと心に留めておきましょう。これらは、あなたの転職理由をより効果的に、そして誠実に伝えるための重要な羅針盤となります。

① 嘘をつかない

転職を成功させたいという気持ちが強くなるあまり、自分を良く見せようと話を盛ったり、経歴を偽ったりすることは絶対に避けなければなりません。嘘は、あなたの信頼性を根底から覆す最も危険な行為です。

面接官は、数多くの候補者を見てきたプロです。話の些細な矛盾や不自然な点から、嘘を簡単に見抜きます。特に、転職理由について深掘りされた際に、つじつまが合わなくなり、しどろもどろになってしまうケースは少なくありません。一度でも「この人は嘘をついている」と判断されれば、その時点で信頼関係は崩壊し、採用される可能性はほぼゼロになるでしょう。

仮に嘘が通って入社できたとしても、苦労するのはあなた自身です。偽りのスキルや経験を前提に業務を任されれば、期待されたパフォーマンスを発揮できず、周囲の信頼を失い、居心地の悪い思いをすることになります。

大切なのは、「ポジティブ変換」と「嘘」を混同しないことです。ポジティブ変換は、あくまで「事実」をベースに、その解釈や見せ方を変えるテクニックです。例えば、「人間関係が悪かった」という事実を「チームワークを重視する環境で働きたい」という希望に変換するのは許容範囲です。しかし、経験していない業務を「経験した」と言ったり、上げていない実績を「上げた」と語ったりするのは、紛れもない「嘘」です。

面接では、正直であることが何よりも重要です。答えにくい質問をされたとしても、誠実に向き合う姿勢を見せる方が、よほど高い評価に繋がります。

② 前職の不満や悪口は言わない

転職理由の本音には、前職への不満がつきものです。しかし、それを面接の場で露骨に口にすることは、百害あって一利なしです。前職の悪口は、あなた自身の評価を下げるだけということを肝に銘じてください。

面接官が前職の悪口を聞いたときに抱く感情は、主に以下の3つです。

- 他責思考な人物だ: 「上司が〜」「会社が〜」と、不満の原因を外部のせいにしていると、「この人は何か問題が起きたときに、自分事として捉えず、他人のせいにするタイプだな」と判断されます。

- 不満体質で、また同じことを繰り返すのでは?: 「どんな職場にも、良い面と悪い面がある。この人は、うちの会社に入っても、少しでも気に入らないことがあれば、また不満を言って辞めてしまうのではないか」という早期離職への懸念を抱かせます。

- プロフェッショナル意識に欠ける: 前の職場でお世話になったにも関わらず、その悪口を外部で話す行為は、守秘義務やビジネスマナーの観点からも、プロフェッショナルな姿勢に欠けると見なされます。

たとえ事実であっても、感情的な不満や批判を口にするのは避けましょう。伝えるべきは、その不満を感じた経験を通して、「何を学び」「次に何をしたいのか」という未来志向の視点です。「〇〇がダメだった」という過去形の批判ではなく、「〇〇をより良くしていきたい」という未来形の提案に変換することが、賢明な大人の対応です。

③ 志望動機や自己PRとの一貫性を持たせる

面接におけるあなたの発言は、すべてが一本の線で繋がっている必要があります。特に、「転職理由」「志望動機」「自己PR」の3つは、一貫したストーリーになっていることが極めて重要です。これらがバラバラだと、あなたの話は信憑性を失い、「その場しのぎで、思いつきで話しているのではないか」という印象を与えてしまいます。

一貫性のあるストーリーとは、以下のような流れです。

- キャリアの軸(Want/Can): まず、あなた自身の「やりたいこと(Want)」と「できること(Can)」を明確にします。これがあなたのキャリアの軸となります。

- 転職理由(Why/Because): 「現職では、このキャリアの軸を実現することが難しい状況にあります。(なぜなら)〇〇という課題があるからです。だからこそ、転職を決意しました。」

- 志望動機(Why this company?): 「そのキャリアの軸を実現できる場所を探した結果、(なぜこの会社かというと)貴社の〇〇という事業内容や△△という文化が、私の目指す方向性と完全に一致していると確信しました。」

- 自己PR(How I can contribute): 「そして、私のキャリアの軸である〇〇という強み(Can)を活かせば、(どのように貢献できるかというと)貴社の△△という課題解決に貢献できると考えています。」

このように、「転職理由(なぜ辞めるのか)」と「志望動機(なぜこの会社なのか)」、そして「自己PR(何ができるのか)」が、あなたの「キャリアの軸」という一点で結ばれている状態が理想です。この一貫性こそが、あなたの転職が計画的で、熟慮の末のものであることを証明し、面接官に「この人なら、入社後も目的意識を持って活躍してくれそうだ」という強い期待感を抱かせるのです。

④ 条件面(給与・休日など)の話ばかりしない

給与や休日、福利厚生といった労働条件は、転職先を選ぶ上で非常に重要な要素であることは間違いありません。しかし、面接の場で、特に序盤から条件面の話ばかりを切り出すのは避けるべきです。

面接官に「この候補者は、仕事内容や会社への貢献よりも、待遇のことしか頭にないのではないか」という印象を与えてしまいます。そうなると、あなたの仕事への熱意や意欲が疑われ、「もっと条件の良い会社が見つかれば、すぐにそちらへ行ってしまうだろう」と思われても仕方がありません。

面接の主役は、あくまで「あなたがその会社で何を成し遂げたいか」という話です。まずは、あなたのスキルや経験が、応募企業の事業や課題解決にどう貢献できるのかを、熱意を持ってアピールすることに全力を注ぎましょう。

労働条件に関する質問や交渉は、一般的に選考が進んだ段階(二次面接や最終面接)や、内定が出た後に行うのがマナーです。もし面接官から「希望年収は?」と聞かれた場合には、「現職では〇〇円いただいております。これまでの経験やスキルを考慮いただき、御社の規定に沿ってご判断いただければ幸いです」というように、謙虚かつ自信のある姿勢で答えるのが良いでしょう。あくまで主体は「仕事内容への興味」であり、条件はその結果として付いてくるもの、というスタンスを崩さないことが大切です。

⑤ 応募企業が求める人物像を理解する

どんなに素晴らしい転職理由を用意しても、それが応募企業のニーズとずれていては、面接官の心には響きません。企業は、「自社が抱える課題を解決し、事業成長に貢献してくれる人材」を求めています。 したがって、あなたの転職理由は、その「求める人物像」に合致している必要があります。

求める人物像を正確に把握するためには、徹底した企業研究が不可欠です。

- 求人票の熟読: 「応募資格」「歓迎スキル」「求める人物像」の欄には、企業が何を求めているかのヒントが詰まっています。一言一句、丁寧に読み解きましょう。

- 企業ウェブサイト: 「採用情報」ページはもちろん、「経営者のメッセージ」「事業内容」「企業理念(ミッション・ビジョン・バリュー)」などを読み込み、企業の価値観や目指す方向性を理解します。

- 社員インタビュー・プレスリリース: 実際にどのような人が活躍しているのか、会社が今、何に力を入れているのかを知るための貴重な情報源です。

これらの情報から、「この企業は、主体性のある人材を求めているな」「チームワークを重視する文化なんだな」「新規事業への挑戦意欲がある人が欲しいんだな」といった、企業のニーズを仮説立てします。

その上で、あなたの転職理由や自己PRを、その求める人物像に寄せてカスタマイズしていくのです。例えば、企業が「主体性」を重視しているなら、転職理由の中に「自ら課題を見つけ、改善提案を行ったエピソード」を盛り込む、といった具合です。このように、相手のニーズを理解し、それに的確に応えることが、効果的なコミュニケーションの基本であり、面接を成功に導く鍵となります。

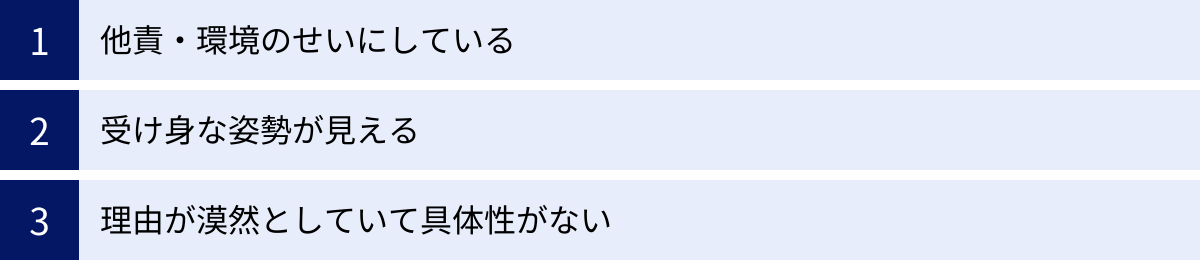

これはNG!避けるべき転職理由の伝え方

ポジティブな伝え方を学ぶと同時に、絶対に避けるべき「NGな伝え方」を理解しておくことも、面接対策として非常に重要です。ここでは、面接官に「この人は採用したくないな」と思わせてしまう、代表的な3つのNGパターンを解説します。自分の回答がこれらに当てはまっていないか、客観的にチェックしてみましょう。

他責・環境のせいにしている

転職理由を語る際に、最もやってはいけないことの一つが、失敗や不満の原因をすべて自分以外の誰かや環境のせいにしてしまう「他責思考」です。

- 「上司が正当に評価してくれなかったので、やる気をなくしました。」

- 「会社の経営方針が二転三転して、まともに仕事ができませんでした。」

- 「周りの同僚のレベルが低く、足を引っ張られてばかりでした。」

このような発言は、聞いている面接官を不快にさせるだけでなく、あなた自身の評価を著しく下げてしまいます。面接官は、このような他責的な発言から、「問題解決能力の欠如」「当事者意識のなさ」「協調性のなさ」などを読み取ります。そして、「この人は、どんなに良い環境を与えても、何か気に入らないことがあれば文句を言い、人のせいにするだろう。チームの和を乱すリスクが高い」と判断するでしょう。

どんな組織にも、課題や不完全な点は存在します。プロフェッショナルとして評価されるのは、その環境にただ不満を言うのではなく、「その制約の中で、自分に何ができるかを考え、主体的に行動できる人材」です。たとえ退職のきっかけが理不尽なことであったとしても、それを「環境のせい」で終わらせるのではなく、「その経験から何を学び、次はどうしたいのか」という、自分自身の成長の物語として語ることが不可欠です。

受け身な姿勢が見える

転職によって、新しいスキルを身につけたり、キャリアアップしたりしたいと考えるのは自然なことです。しかし、その伝え方が「受け身」になってしまうと、途端にマイナスの印象を与えてしまいます。

- 「〇〇のスキルを、研修制度が充実している御社で学ばせていただきたいです。」

- 「手厚いOJTがあると伺ったので、未経験ですが色々と教えてもらいたいです。」

- 「自分には何が向いているかわからないので、様々な経験をさせてもらえる環境がいいです。」

これらの発言の根底にあるのは、「会社に何かをしてもらいたい」という、依存的で受け身な姿勢です。しかし、企業は学校ではありません。コストをかけて人材を採用するのは、その人に「貢献」してもらうためです。「教えてもらう」「やらせてもらう」というスタンスの人は、企業にとって投資対象としての魅力に欠けます。

伝えるべきは、「与えられるのを待つ」姿勢ではなく、「自ら学び、能動的に貢献していく」という主体的な姿勢です。「貴社の〇〇という環境を最大限に活用し、自らスキルを習得した上で、△△という形で貢献したい」というように、「学ぶ意欲」と「貢献意欲」をセットで語ることが重要です。企業は、成長意欲が高く、自走できる人材を求めていることを忘れないでください。

理由が漠然としていて具体性がない

面接官を最も困らせるのが、理由が漠然としていて、結局何が言いたいのかわからない回答です。聞こえは良いかもしれませんが、中身が伴っていないため、あなたの人柄や意欲が全く伝わりません。

- 「もっとやりがいのある仕事がしたいです。」

- 「社会に貢献できるような仕事に就きたいです。」

- 「風通しの良い、働きやすい職場で働きたいです。」

これらの言葉は、あまりにも一般的すぎて、誰にでも当てはまります。面接官は、「それで、あなたにとっての『やりがい』とは具体的に何ですか?」「どのように『社会貢献』したいのですか?」「『風通しの良さ』を、どういう状態だと定義しますか?」と、心の中で何度も問い返すことになります。

このような漠然とした回答は、「自己分析ができていない」「企業研究が不十分」「志望度が低い」といったネガティブな印象に直結します。なぜなら、本当にその会社に入りたいと考えていれば、もっと具体的な言葉で語れるはずだからです。

転職理由を語る際は、必ず「なぜそう思うのか(Why?)」と「具体的にはどういうことか(What?)」を自問自答し、掘り下げておく必要があります。あなた自身の具体的な経験やエピソードに基づいた、あなただけの言葉で語ることで、初めて転職理由に説得力とリアリティが生まれるのです。

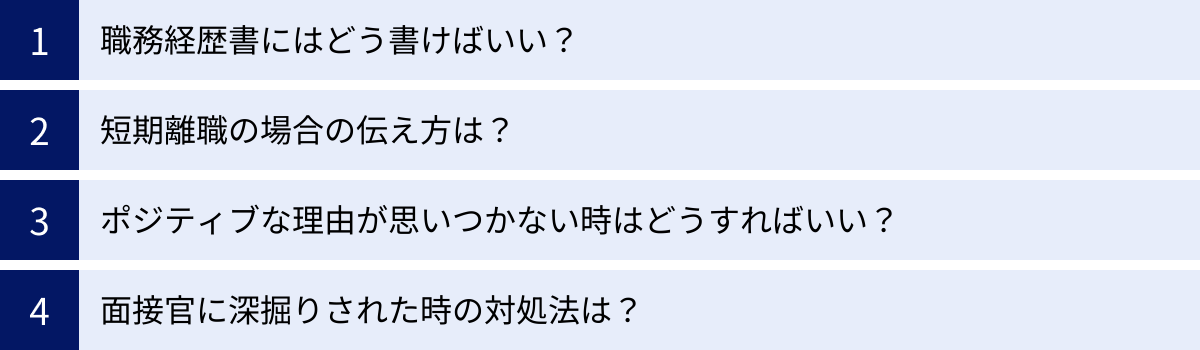

転職理由に関するよくある質問

最後に、転職理由に関して多くの求職者が抱きがちな疑問について、Q&A形式でお答えします。面接本番や書類作成で迷った際の参考にしてください。

職務経歴書にはどう書けばいい?

職務経歴書に転職理由(あるいは退職理由)を記載する場合、長々と書く必要はなく、2〜4行程度で簡潔にまとめるのが基本です。詳細な説明は面接の場で口頭で行うため、書類上ではポジティブで前向きな印象を与えることを最優先します。

【ポイント】

- ネガティブな理由は書かない: 「人間関係」「給与への不満」といったネガティブな理由は記載を避けます。

- 「退職理由」と「志望動機」をセットで書く: なぜ辞めるのか(過去)と、なぜこの会社に入りたいのか(未来)を繋げて書くと、一貫性のある前向きなストーリーになります。

- フォーマット: 「退職理由」という項目を設けても良いですし、「自己PR」や「志望動機」の欄に含めて記述する形でも問題ありません。

【記載例】

「現職では法人営業として新規開拓に従事してまいりましたが、今後はより顧客の事業成長に長期的に伴走できるカスタマーサクセスの分野で専門性を高めたいと考えております。顧客との長期的な関係構築を重視する貴社の事業方針に強く共感し、これまでの顧客折衝能力を活かして貢献できると確信し、志望いたしました。」

このように、「キャリアアップのため」というポジティブな理由に焦点を当て、応募企業への貢献意欲に繋げるのが王道です。

短期離職の場合の伝え方は?

入社後1年未満などの短期離職は、面接官に「忍耐力がないのでは」「またすぐに辞めてしまうのでは」という強い懸念を抱かせやすい、デリケートな問題です。この場合、ごまかしたり嘘をついたりするのは逆効果です。事実を正直に認めた上で、反省の意を示し、その経験から何を学んだかを前向きに語ることが重要です。

【伝え方のステップ】

- 事実を簡潔に述べる: 「前職は〇ヶ月で退職いたしました。」と、まずは事実を伝えます。

- 原因と反省点を述べる: 「退職の理由は、入社前に想定していた業務内容と、実際の業務との間に大きな乖離があったためです。これは、入社前の私の企業研究が不十分であり、相互理解が浅いまま入社を決めてしまったことが最大の原因であると深く反省しております。」というように、他責にせず、自分自身の非を認める潔さを見せます。

- 学びと今後の抱負を語る: 「この経験から、転職活動における自己分析と企業理解の重要性を痛感いたしました。今回は、貴社の事業内容や働き方について、ウェブサイトや社員の方のインタビューなどを通じて深く研究させていただきました。その上で、私の〇〇という強みが、貴社の△△という業務で必ず活かせると確信し、覚悟を持って応募させていただきました。」

短期離職という失敗経験を、次の成功への糧としている姿勢を示すことで、面接官の懸念を払拭し、誠実で学習能力の高い人物であるという印象を与えることができます。前職の悪口だけは絶対に言わないように注意しましょう。

ポジティブな理由が思いつかない時はどうすればいい?

転職理由の本音があまりにネガティブで、どうしてもポジティブな言葉に変換できない、と感じることもあるかもしれません。そんな時は、一度立ち止まって、以下の方法を試してみてください。

- 「4つのステップ」の①に戻る: もう一度、「本音の退職理由をすべて書き出す」という自己分析の原点に戻りましょう。不満や不安を一つひとつ丁寧に言語化していくと、その裏側にある「本当はこうありたい」という自分の理想や価値観が必ず見えてきます。「給料が低いのが嫌」→「自分の頑張りを認めてほしい」→「正当な評価制度がある会社がいい」といった連想ゲームのように、思考を深めていくことが有効です。

- 視点を「未来」に切り替える: 「なぜ辞めたいのか」という過去からの視点ではなく、「次の会社で、何を成し遂げたいか」という未来からの視点で考えてみましょう。5年後、10年後にどんな自分になっていたいか、どんな働き方をしていたいかを想像し、そこから逆算して、今回の転職で実現すべきことを考えてみるのです。そうすると、自然と前向きな目的が見つかりやすくなります。

- 第三者に相談する: 自分一人で考え込んでも視野が狭くなってしまうことがあります。信頼できる友人や家族、あるいは転職エージェントのキャリアアドバイザーといった第三者に壁打ち相手になってもらうのも非常に有効な手段です。客観的な視点から、あなたの強みや市場価値を指摘してもらったり、自分では気づかなかったポジティブな側面に光を当ててもらったりすることで、新たな気づきが得られることがあります。

ポジティブな理由が思いつかないのは、自己分析が不足しているサインかもしれません。焦らず、じっくりと自分自身と向き合う時間を取りましょう。

面接官に深掘りされた時の対処法は?

面接で転職理由を話した後、面接官から「それはなぜですか?」「具体的にはどういうことですか?」と深掘りの質問をされることはよくあります。これは、圧迫面接をしようとしているのではなく、あなたという人物への興味が深く、もっと理解したいというポジティブなサインであることがほとんどです。慌てず、冷静に対応しましょう。

【深掘りへの対処法】

- 一貫性を保つ: 事前に準備した転職理由の「軸」からブレないように意識します。深掘りされて、話が二転三転するのは最も避けたい事態です。

- 結論から話す(PREP法): 慌てると話が長くなりがちです。まずは「結論として、〇〇です(Point)」と簡潔に答え、その後に「なぜなら〜(Reason)」「例えば〜(Example)」と、理由や具体例を補足していくと、論理的で分かりやすい説明になります。

- 具体的なエピソードで補強する: 深掘りは、あなたの主張に具体性を持たせるチャンスです。準備しておいたエピソード(STARメソッドで整理したもの)を使い、「例えば、以前このようなことがありまして…」と語ることで、話の信憑性が一気に高まります。

- 正直に、誠実に対応する: もし、想定外の質問で答えに詰まってしまった場合、知ったかぶりや嘘で取り繕うのは最悪手です。「申し訳ありません、その視点では考えが及んでおりませんでした。もしよろしければ、持ち帰って検討させていただき、改めてお伝えする機会をいただくことは可能でしょうか」などと、正直に、そして誠実に対応する方が好印象です。

深掘りは、あなたを試す場ではなく、あなたと企業との相互理解を深めるための対話の機会です。リラックスして、自信を持って、あなた自身の言葉で語ることを心がけましょう。