中途採用の面接は、新卒採用とは異なり、これまでの職務経歴やスキルを基にした即戦力としての活躍が期待される重要な選考プロセスです。面接官は、応募者が自社のカルチャーに適合し、長期的に貢献してくれる人材かどうかを多角的に見極めようとします。そのため、頻出する質問の意図を正確に理解し、自身の経験や強みを的確にアピールするための周到な準備が不可欠です。

この記事では、中途採用の面接を成功に導くための包括的なガイドとして、面接官が見ているポイントから、具体的な質問と回答例、効果的な逆質問、万全な事前準備、当日のマナー、そして面接後のフォローアップまで、あらゆる側面を徹底的に解説します。転職活動に臨むすべての方が自信を持って面接に挑み、望むキャリアを実現するための一助となることを目指します。

目次

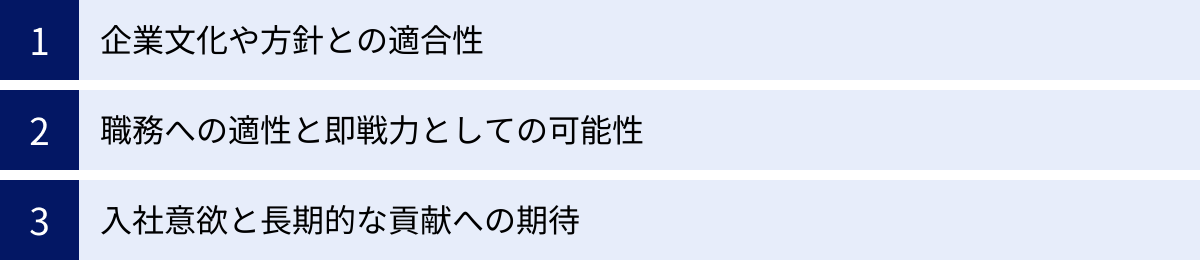

中途採用の面接で採用担当者が見ている3つのポイント

中途採用の面接官は、限られた時間の中で応募者の資質を多角的に評価しようとします。その評価軸は多岐にわたりますが、突き詰めると大きく3つのポイントに集約されます。それは「企業文化との適合性(カルチャーフィット)」「職務への適性と即戦力性(スキルフィット)」そして「入社意欲と長期的貢献への期待」です。これらのポイントを理解することは、面接官の質問の意図を汲み取り、的確なアピールをするための羅針盤となります。

① 企業文化や方針との適合性

企業が中途採用において、スキルや経験と同等、あるいはそれ以上に重視するのが「企業文化や方針との適合性」、いわゆる「カルチャーフィット」です。どれほど優れたスキルを持つ人材であっても、企業の価値観や働く人々の雰囲気、仕事の進め方といった文化に馴染めなければ、本来のパフォーマンスを発揮することは難しく、最悪の場合、早期離職につながってしまうリスクがあるからです。

面接官は、応募者が自社の「人」や「組織」にスムーズに溶け込み、周囲と良好な関係を築きながら、気持ちよく働けるかどうかを見極めようとします。具体的には、以下のような観点からカルチャーフィットを評価しています。

- 価値観やビジョンへの共感: 企業の理念や事業方針、目指す世界観に共感し、同じ方向を向いて仕事に取り組めるか。

- コミュニケーションスタイル: チームワークを重視するのか、個人の裁量を重んじるのか。議論を活発に行う文化か、トップダウンで物事が進む文化か。自社のコミュニケーションスタイルに合う人物か。

- 働き方や環境への適応: スピード感が求められる環境か、慎重さが重視される環境か。変化の激しい環境か、安定した環境か。応募者がどのような環境で最も能力を発揮できるタイプかを見極めます。

- 人間性や人柄: 誠実さ、協調性、主体性、ストレス耐性など、社内で活躍している社員と共通する人間的な資質を持っているか。

これらの点を確認するために、面接官は「チームで働く上で最も大切にしていることは何ですか?」「どのような社風の会社で働きたいと思いますか?」「仕事において、意見が対立した際にどのように対応しますか?」といった質問を投げかけます。これらの質問に対しては、単に「貴社の社風に合っています」と答えるのではなく、自身の過去の経験に基づいた具体的なエピソードを交えながら、自分の価値観や働き方が企業の文化とどのように合致するのかを論理的に説明することが重要です。

② 職務への適性と即戦力としての可能性

中途採用が新卒採用と大きく異なる点は、「即戦力」としての活躍が強く期待されていることです。企業は、欠員補充や事業拡大といった明確な目的を持って採用活動を行っており、入社後すぐに特定のポジションで成果を出してくれる人材を求めています。そのため、「職務への適性と即戦力としての可能性」、すなわち「スキルフィット」は、合否を分ける極めて重要な評価ポイントとなります。

面接官は、応募者が募集職種に求められる専門知識、スキル、経験を十分に満たしているか、そして、その能力を自社で再現し、具体的な成果につなげられるかを慎重に判断します。評価のポイントは以下の通りです。

- 専門スキルと経験のマッチ度: 応募書類に書かれているスキルや経験が、募集要項に記載されている「必須スキル」や「歓迎スキル」とどの程度合致しているか。そのスキルのレベルはどの程度か。

- 実績の再現性: 過去の職務で上げた実績が、個人の能力によるものなのか、それとも前職の環境やブランドに依存していたものなのか。自社の環境でも同様の成果を出せるだけの再現性があるか。

- 課題解決能力: これまでの業務で直面した課題に対し、どのように分析し、どのようなアプローチで解決してきたか。そのプロセスから、思考力や問題解決能力の高さを評価します。

- 業務への理解度: 募集されているポジションの役割やミッションを正しく理解しているか。入社後にどのような貢献ができるか、具体的なイメージを持っているか。

面接では「これまでのご経歴で、今回の募集ポジションに最も活かせると考える経験は何ですか?」「〇〇のスキルについて、具体的な実績を交えて教えてください」「当社の事業における課題は何だと考えますか?また、その課題解決にどのように貢献できますか?」といった質問がなされます。これらの質問には、自身の経験を単に羅列するのではなく、募集職種の役割と結びつけ、「自分のこの経験・スキルが、貴社のこの課題解決にこのように役立ちます」という形で、具体的な貢献イメージを提示することが不可欠です。

③ 入社意欲と長期的な貢献への期待

優れたスキルを持ち、カルチャーにもフィットする人材であっても、入社への意欲が低ければ、その能力が十分に発揮されることはありません。また、企業は採用に多大なコストと時間をかけているため、採用した人材にはできるだけ長く会社に在籍し、継続的に貢献してほしいと考えています。そのため、「入社意欲の高さ」と「長期的な貢献への期待」もまた、面接官が厳しくチェックするポイントです。

面接官は、「数ある企業の中で、なぜ自社を選んだのか」という志望度の高さを確かめると同時に、応募者のキャリアプランと自社が提供できるキャリアパスが一致しているかを確認し、長期的な関係性を築けるかを見極めようとします。

- 志望動機の具体性と熱意: 「給与や待遇が良いから」「業界大手だから」といった表面的な理由ではなく、「貴社の〇〇という事業の将来性に惹かれた」「〇〇という独自の技術に携わりたい」など、その企業でなければならない理由が明確であるか。

- 企業理解の深さ: 企業の公式サイトを読んだだけではわからないような、事業内容、製品・サービス、競合との違い、今後の展望などについて、どれだけ深く理解しているか。深い理解は高い関心の表れと判断されます。

- キャリアプランとの整合性: 応募者が描く将来のキャリアプランと、会社がその人材に期待する役割や提供できるキャリアパスが合致しているか。ミスマッチがあると、早期離職につながる可能性があるため、慎重に確認されます。

- 貢献意欲: 入社後にどのような目標を達成したいか、どのように会社に貢献していきたいかという、前向きで具体的なビジョンを持っているか。

「なぜ同業他社ではなく、当社を志望されたのですか?」「当社のサービスについて、改善すべき点があれば教えてください」「5年後、10年後、どのようなビジネスパーソンになっていたいですか?」といった質問を通じて、これらの点が評価されます。「この会社で成長したい」「この会社に貢献したい」という強い意志と、その裏付けとなる具体的なプランを情熱を持って語ることが、面接官の心を動かす鍵となります。これら3つのポイントは独立しているわけではなく、相互に深く関連し合っています。面接官はこれらのバランスを総合的に評価し、自社にとって最適の人材であるかを判断しているのです。

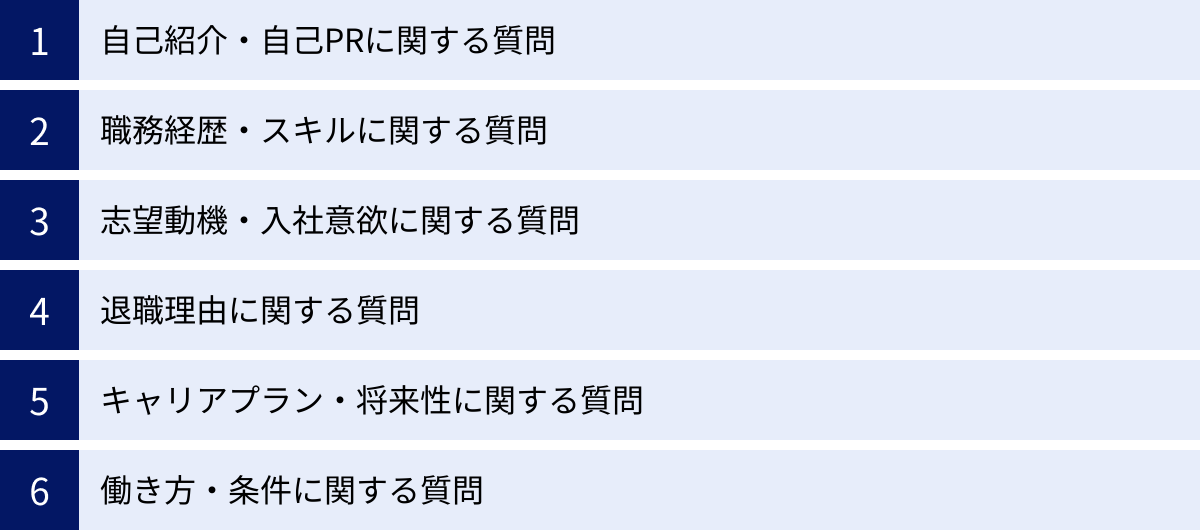

【頻出】中途採用の面接でよく聞かれる質問と回答のポイント

中途採用の面接で聞かれる質問は、ある程度のパターンがあります。それぞれの質問には、面接官が知りたい明確な意図が隠されています。その意図を正確に理解し、自身の経験や考えを効果的に伝える準備をしておくことが、面接突破の鍵となります。ここでは、頻出する質問をカテゴリ別に分け、それぞれの質問の意図、回答のポイント、具体的な回答例を詳しく解説します。

自己紹介・自己PRに関する質問

面接の冒頭で投げかけられることが多い自己紹介や自己PRは、第一印象を決定づける重要なパートです。ここで面接官に興味を持ってもらえるかどうかで、その後の面接の流れが大きく変わることもあります。

自己紹介をお願いします

- 質問の意図: 面接官は、応募者の経歴の要点とコミュニケーション能力の初歩を把握したいと考えています。「1分程度で」などと時間を指定されることも多く、簡潔に要点をまとめる能力も見られています。アイスブレイクとしての側面もありますが、油断は禁物です。

- 回答のポイント:

- 時間: 指定がなければ1分〜2分程度で簡潔にまとめるのが基本です。長すぎても短すぎてもいけません。

- 構成: 「①現職(前職)の会社名と職務内容 → ②これまでの経験や実績の要約 → ③応募職種で活かせるスキル → ④入社への意欲」という流れがスムーズです。

- 職務経歴書との差別化: 職務経歴書をただ読み上げるのではなく、特にアピールしたい実績やスキルを強調し、自分の言葉で語ることが重要です。

- 回答例:

> 「〇〇(氏名)と申します。本日は面接の機会をいただき、誠にありがとうございます。私は現在、株式会社△△でWebマーケターとして、主にSEO対策とコンテンツマーケティングを担当しております。これまでの5年間で、〇〇というキーワードで検索順位1位を獲得し、オーガニック経由の月間リード数を3倍に増加させた実績がございます。特に、データ分析に基づいた戦略立案と、ユーザーインサイトを的確に捉えたコンテンツ企画を得意としております。これまでの経験で培った課題発見力と実行力を、貴社のさらなる事業成長に貢献できると確信しており、本日はその点について詳しくお話しできればと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。」

あなたの強みと弱みを教えてください

- 質問の意図:

- 強み: 応募者が自身の能力を客観的に把握し、それを言語化できるか。また、その強みが自社で求めている人物像と合致するかを見ています。

- 弱み: 自己分析の客観性と誠実さ、そして弱みを克服しようとする成長意欲や課題解決能力を見ています。完璧な人間はいないという前提で、自身の課題にどう向き合っているかを知りたいのです。

- 回答のポイント:

- 強み: 応募職種で求められる能力と関連性の高い強みを選び、それを裏付ける具体的なエピソードを添えましょう。「コミュニケーション能力が高いです」といった抽象的な表現ではなく、「多様な部署の意見を調整し、プロジェクトを円滑に推進した経験」のように語ることが重要です。

- 弱み: 単なる欠点を述べるのではなく、その弱みを自覚し、改善するためにどのような努力をしているかをセットで伝えます。「心配性な点」を「準備を徹底する慎重さ」に、「頑固な点」を「一度決めたことをやり遂げる粘り強さ」に繋げるなど、ポジティブな側面に言い換える工夫も有効です。ただし、職務遂行に致命的となる弱み(例:「時間にルーズです」「協調性がありません」)は避けるべきです。

- 回答例(強み):

> 「私の強みは、周囲を巻き込みながら目標を達成する推進力です。前職で新規事業の立ち上げを担当した際、開発、営業、マーケティングなど、異なる部署間の連携が不可欠でした。当初は各部署の優先順位が異なり、プロジェクトが停滞しがちでしたが、私がハブとなって定期的な情報共有会を設け、各部署の懸念点を一つずつ解消していきました。結果として、チームの一体感が高まり、計画を前倒しでサービスをローンチさせ、初年度の売上目標を120%達成できました。この経験で培った推進力は、貴社で複数のステークホルダーと連携しながらプロジェクトを進める上で必ず活かせると考えております。」 - 回答例(弱み):

> 「私の弱みは、物事を楽観的に捉えすぎてしまう傾向がある点です。以前、プロジェクトの進捗管理において、潜在的なリスクの洗い出しが不十分で、終盤に問題が発覚して対応に追われた経験がありました。この反省から、現在はタスクを細分化し、それぞれの工程で起こりうるリスクを事前にリストアップして対策を講じることを徹底しています。この習慣により、現在はむしろ『慎重で準備が周到だ』と評価されることが増えました。今後もこの意識を持ち続け、業務に取り組んでまいります。」

自己PRをお願いします

- 質問の意-図: 自己紹介よりもさらに踏み込み、応募者が持つスキルや経験が、企業にとってどれだけの価値(メリット)をもたらすかをアピールする能力を見ています。「自分を採用すれば、こんなに良いことがありますよ」というプレゼンテーションを求めている質問です。

- 回答のポイント:

- 結論から話す: 「私の強みは〇〇です」「私は〇〇で貴社に貢献できます」と、最初にアピールしたい核心を述べます。

- 具体的なエピソードと実績: その強みや貢献できることを裏付ける、具体的な業務経験や数値で示せる実績(売上〇%アップ、コスト〇%削減など)を語ります。

- 企業への貢献: 最後に、その経験やスキルを活かして、入社後にどのように企業に貢献したいか、具体的なビジョンを述べて締めくくります。

- 回答例:

> 「私は『データに基づいた的確な課題発見力と、それを解決に導く実行力』で貴社に貢献できると考えております。前職のECサイト運営では、アクセス解析ツールを用いて顧客の行動データを詳細に分析した結果、特定のページでの離脱率が非常に高いという課題を発見しました。そこで、UI/UXの改善提案を行い、A/Bテストを繰り返したところ、購入完了率を1.5倍に向上させることができました。この経験から得た分析力と改善実行力は、貴社が現在注力されているグロースハックの推進において、即戦力としてお役に立てると確信しております。入社後は、まず担当サービスのデータを徹底的に分析し、具体的な改善施策を立案・実行することで、事業目標の達成に貢献したいと考えております。」

職務経歴・スキルに関する質問

中途採用面接の核となるのが、これまでの仕事内容を深掘りする質問です。応募者の実務能力やポテンシャルを具体的に把握するために、様々な角度から質問が投げかけられます。

これまでの職務経歴を教えてください

- 質問の意図: 応募書類に書かれている内容の確認と、応募者自身の口から語られる経歴の要点を把握することが目的です。どこを強調し、どこを簡潔に話すかによって、応募者が自身のキャリアをどう捉えているか、アピールポイントを理解しているかを見ています。

- 回答のポイント:

- 時系列で分かりやすく: 基本的には、過去から現在に向かって時系列で説明すると、相手に伝わりやすくなります。

- 要点を絞る: すべての業務を詳細に話す必要はありません。応募している職種に関連性の高い業務内容や、特筆すべき実績を中心に、3分程度でまとめましょう。

- 一貫性を持たせる: これまでのキャリアで一貫して追求してきたことや、転職によって何を実現しようとしているのかというストーリーを描けると、説得力が増します。

- 回答例:

> 「はい。大学卒業後、株式会社A社に新卒で入社し、法人営業を3年間担当いたしました。主に新規顧客開拓に従事し、テレアポから商談、クロージングまで一貫して担当することで、営業の基礎を学びました。2年目には、チーム内でトップの新規契約数を獲得しております。その後、より専門的なスキルを身につけたいと考え、20XX年に株式会社B社へ転職し、現在はSaaSプロダクトのカスタマーサクセスとして4年間勤務しております。主な業務は、導入企業様のオンボーディング支援と、活用促進によるチャーンレート(解約率)の低減です。データ分析に基づいた能動的なアプローチを続けた結果、担当チームのチャーンレートを前年比で2%改善することに成功しました。これまでの法人営業で培った顧客開拓力と、カスタマーサクセスで培った顧客との長期的な関係構築力を融合させ、貴社のエンタープライズ向けセールスとして、より大きな成果を出したいと考えております。」

仕事での成功体験は何ですか

- 質問の意図: 応募者がどのような状況で高いパフォーマンスを発揮するのか、その成功の再現性はあるのか、そして仕事に対する価値観やモチベーションの源泉を探ることが目的です。単なる自慢話を聞きたいわけではありません。

- 回答のポイント:

- STARメソッドを活用する: S (Situation: 状況)、T (Task: 課題・目標)、A (Action: 行動)、R (Result: 結果)のフレームワークに沿って話すと、論理的で分かりやすくなります。

- 具体的な行動と思考プロセスを語る: 「頑張りました」ではなく、「どのような課題があり、それに対して自分はどう考え、具体的に何をしたのか」というプロセスを詳細に語ることが重要です。チームでの成功体験の場合は、その中での自分の役割を明確にしましょう。

- 学びや再現性: その成功体験から何を学び、今後どのように活かしていけるのかを付け加えると、成長意欲と再現性の高さをアピールできます。

- 回答例:

> 「はい。最も大きな成功体験は、前職で担当していた製品の顧客満足度を大幅に向上させたことです。

> (S: 状況) 当時、私が担当していた製品は機能面で競合に劣っており、顧客満足度のアンケート結果も低い状態が続いていました。

> (T: 課題) そこで私は、解約率の低下を目標に、顧客満足度を6ヶ月で10ポイント向上させるという課題を設定しました。

> (A: 行動) まず、過去の問い合わせ内容や解約理由をすべて分析し、顧客が抱える課題を徹底的に洗い出しました。その結果、『機能不足』よりも『使い方が分かりにくい』という声が多いことに気づきました。そこで、開発チームに機能改修を依頼するだけでなく、私自身が主導して、チュートリアル動画の作成や、FAQページの全面的なリニューアル、定期的な活用ウェビナーの開催といった施策を実行しました。

> (R: 結果) これらの施策により、問い合わせ件数が30%減少し、6ヶ月後のアンケートでは顧客満足度が目標を上回る15ポイント向上を達成しました。さらに、副次的な効果としてアップセルにも繋がり、担当顧客のLTV(顧客生涯価値)も20%向上させることができました。この経験から、顧客の本当の課題をデータから見つけ出し、地道な改善を続けることの重要性を学びました。この姿勢は、貴社でお客様と向き合う際にも必ず活かせると考えております。」

仕事での失敗体験と、それをどう乗り越えたか教えてください

- 質問の意図: ストレス耐性、課題への向き合い方、反省から学ぶ能力(学習能力)、そして誠実さを見ています。失敗を他責にせず、自身の問題として捉え、次につなげる姿勢があるかどうかが重要な評価ポイントです。

- 回答のポイント:

- 客観的に事実を話す: 失敗を隠したり、小さく見せようとしたりせず、何が起きたのかを客観的に説明します。

- 原因分析と具体的な行動: なぜその失敗が起きたのか、原因を自分なりに分析し、その状況を打開・改善するために具体的にどのような行動を取ったのかを説明します。

- 学びと今後の対策: その失敗から何を学んだのか、そして今後同様の失敗を繰り返さないために、どのような対策や心がけをしているのかを明確に伝えます。

- 回答例:

> 「はい。私の失敗体験は、プロジェクトのスケジュール管理を楽観視し、納期遅延を引き起こしてしまったことです。入社3年目の頃、初めてリーダーを任されたプロジェクトで、各メンバーの進捗報告を鵜呑みにしてしまい、細かな確認を怠っていました。その結果、終盤で大きな手戻りが発生していることが発覚し、クライアントに頭を下げ、納期を2週間延長していただくことになりました。

> この失敗の最大の原因は、リーダーとしての私の管理能力不足と、問題の早期発見を怠ったことにあります。深く反省し、すぐにチームメンバーと対策会議を開き、タスクの洗い出しと再分担、日次の進捗共有会(朝会)の導入を徹底しました。私自身も各メンバーと1on1を行い、個々の課題を直接ヒアリングして回りました。

> 最終的にはチーム一丸となってリカバリーに努め、延長後の納期には無事間に合わせることができましたが、クライアントにご迷惑をおかけした事実は変わりません。この経験を通じて、進捗確認の重要性と、問題が起きる前に兆候を捉えるリスク管理の意識を痛感しました。以来、どんなプロジェクトでもWBS(作業分解構成図)を作成し、定期的な進捗確認とリスクの洗い出しを徹底するようになり、同様の失敗は一度もありません。」

周囲からはどのような人だと言われますか

- 質問の意図: 自己評価(強み・弱み)と他者評価に乖離がないか、客観的な自己認識ができているかを確認する質問です。また、チームの中でどのような役割を担うことが多いのか、その人柄やコミュニケーションスタイルを知る目的もあります。

- 回答のポイント:

- 具体的なエピソードを添える: 「真面目だと言われます」だけでは不十分です。なぜそう言われるのか、具体的なエピソードを交えて説明することで、信憑性が増します。

- 複数の視点から話す: 上司、同僚、後輩など、異なる立場の人からどのように見られているかを話せると、多面的な人柄を伝えることができます。

- 応募職種との関連性を意識する: 協調性が求められる職種なら「調整役」、リーダーシップが求められる職種なら「推進役」といったように、応募職種で活かせる側面をアピールすると効果的です。

- 回答例:

> 「はい。上司からは『粘り強く、最後までやり遂げる責任感がある』と評価していただくことが多いです。難易度の高い案件でも、簡単には諦めず、様々な角度から解決策を探る姿勢を評価していただいているのだと思います。

> 一方で、同僚や後輩からは『相談しやすい』『聞き上手だ』と言われることがよくあります。普段から相手の意見をまず肯定的に受け止め、じっくりと話を聞くことを心がけているからかもしれません。プロジェクトで意見が割れた際には、双方の意見を聞いて間に入る調整役を自然と担っていることが多いです。これらの『粘り強さ』と『傾聴力』を活かして、貴社でもチーム内外の信頼関係を築きながら、着実に成果を上げていきたいと考えております。」

志望動機・入社意欲に関する質問

「なぜこの会社なのか?」を問う質問群です。企業への熱意と理解度、そして長期的な活躍の可能性を測る上で非常に重要視されます。

なぜこの業界・会社を志望されたのですか

- 質問の意図: 応募者の興味の方向性、企業選びの軸、そして何よりも「その会社でなければならない理由」が明確にあるかを確認しています。業界や企業について、どれだけ深く研究しているかも試されています。

- 回答のポイント:

- 「Why(なぜ)」を深掘りする: 「なぜこの業界に興味を持ったのか」「なぜ同業他社ではなく、この会社なのか」の2つの問いに明確に答えられるように準備します。

- 「自分」と「企業」の接点を見つける: 自分の経験・スキル・価値観と、企業の事業内容・ビジョン・文化との接点を見つけ、それを志望動機に繋げます。「自分の〇〇という経験が、貴社の△△という点に強く惹かれた理由です」という構成が理想的です。

- 独自性のある情報を盛り込む: 企業の公式サイトに書かれている理念だけでなく、社長のインタビュー記事、中期経営計画、製品やサービスを実際に使ってみた感想など、自分自身で調べ、考えた情報を盛り込むことで、熱意と本気度が伝わります。

- 回答例:

> 「私がIT業界、中でも特にSaaS業界を志望しておりますのは、自身の経験から、テクノロジーの力で企業の生産性向上に直接貢献できる点に大きな魅力を感じているためです。

> その中でも特に貴社を志望する理由は2点ございます。第一に、『中小企業のDXを推進する』という明確なビジョンに強く共感したからです。前職で多くの中小企業様と接する中で、素晴らしい技術やサービスを持ちながらも、IT活用の遅れが成長の足かせになっているケースを数多く見てきました。貴社のプロダクトは、まさにそうした企業の課題を解決するものであり、社会的な意義が非常に大きいと感じています。

> 第二に、貴社の『顧客の成功に徹底的にコミットする』というカルチャーです。先日拝見した導入事例のインタビュー記事で、単にツールを提供するだけでなく、お客様のビジネスプロセスにまで踏み込んでコンサルティングを行っていると知り、感銘を受けました。私自身、カスタマーサクセスとして顧客との長期的な関係構築を最も重視してまいりましたので、貴社の環境でこそ、自身の経験を最大限に活かせると確信しております。」

入社したら、どのように貢献できますか

- 質問の意図: 応募者が自身のスキルと企業のニーズを正確に理解し、入社後の活躍イメージを具体的に持っているかを確認する質問です。「即戦力」として、どのような価値を提供してくれるのか、プレゼンテーション能力が問われます。

- 回答のポイント:

- 具体的な業務内容と結びつける: 求人票や企業研究で得た情報から、入社後に担当するであろう業務を想定し、それに自分のスキルをどう活かすかを具体的に述べます。

- 短期的な貢献と長期的な貢献: まずは「即戦力」として、これまでの経験を活かして短期的にどのような成果を出せるかをアピールします。その上で、将来的にはどのような役割を担い、会社に貢献していきたいかという長期的な視点も加えると、成長意欲や定着性の高さを伝えられます。

- 回答例:

> 「はい。私の持つ『Web広告の運用スキル』と『データ分析力』を活かし、2つの側面で貢献できると考えております。

> まず短期的な貢献としましては、現在貴社が注力されている新規顧客獲得のための広告運用において、即戦力として貢献できます。前職では、年間5,000万円の広告予算を運用し、CPA(顧客獲得単価)を30%改善した実績がございます。この経験を活かし、入社後3ヶ月以内に、現在のアカウントを分析・改善し、獲得効率の向上に貢献したいと考えております。

> そして長期的な視点では、単なる広告運用者にとどまらず、マーケティング全体の戦略設計に携わりたいと考えております。将来的には、広告データだけでなく、CRMデータや市場データなどを統合的に分析し、LTVを最大化するためのマーケティング戦略を立案・実行できる人材へと成長し、貴社の事業成長の中核を担っていきたいです。」

他社の選考状況はいかがですか

- 質問の意図: 応募者の就職活動の軸に一貫性があるか、自社への志望度はどの程度か、そして内定を出した場合に入社してくれる可能性はどのくらいか、といった点を把握するための質問です。

- 回答のポイント:

- 正直に、かつ戦略的に答える: 嘘をつくのは厳禁です。正直に状況を伝えましょう。ただし、伝え方には工夫が必要です。

- 一貫性を示す: 選考を受けている企業に共通する軸(例:「〇〇業界」「△△という職種」「□□という事業フェーズの企業」など)を伝え、自身のキャリアプランに一貫性があることを示します。

- 第一志望であることを伝える(もし本当なら): 他社の選考が進んでいる場合でも、「複数の企業様からお話を伺っておりますが、本日お話を伺い、改めて貴社への志望度が高まりました」というように、現時点での第一志望は応募先企業であるというニュアンスを伝えることが重要です。

- 回答例:

> 「はい。現在、私自身のキャリアの軸である『顧客の課題解決に深く貢献できるソリューション営業』という観点から、同じIT業界の企業を他に2社受けております。1社は来週二次面接を控えており、もう1社は一次面接の結果待ちという状況です。しかし、本日〇〇様(面接官)のお話を伺い、貴社の事業の将来性と、社員の方々の仕事に対する情熱に大変魅力を感じており、貴社が第一志望でございます。」

退職理由に関する質問

転職面接では必ず聞かれると言っても過言ではない質問です。ネガティブな印象を与えないよう、伝え方には細心の注意が必要です。

なぜ現職(前職)を辞めようと思ったのですか

- 質問の意図: 応募者の仕事に対する価値観や、ストレスを感じるポイントを知る目的があります。また、不満や愚痴を言うだけの人ではないか、同じ理由で自社もすぐに辞めてしまわないか、といった点を見ています。

- 回答のポイント:

- ネガティブな表現は避ける: 「給料が安かった」「人間関係が悪かった」「残業が多かった」といった不満をそのまま伝えるのは絶対にNGです。たとえそれが事実であっても、他責思考で不満が多い人物という印象を与えてしまいます。

- ポジティブな転職理由に転換する: 「〇〇が嫌だから辞める」ではなく、「△△を実現したいから転職する」という未来志向のストーリーに転換しましょう。

- 感謝の念を忘れない: 現職(前職)で得られた経験やスキル、成長できたことへの感謝を述べた上で、次のステップに進みたい理由を語ると、円満な印象を与えられます。

- 回答例:

> 「はい。現職では、営業として顧客に深く寄り添う中で、多くのことを学ばせていただき、大変感謝しております。一方で、現職で扱っている商材は汎用的なパッケージ製品であるため、お客様一人ひとりの細かなニーズに完全にお応えすることに限界を感じる場面も増えてまいりました。今後は、より顧客の課題に深く入り込み、オーダーメイドに近い形でソリューションを提供できる仕事に挑戦したいと考えるようになりました。フルカスタマイズが可能な貴社のサービスであれば、これまで以上に顧客に貢献できると考え、転職を決意いたしました。」

キャリアプラン・将来性に関する質問

応募者が自身のキャリアをどのように捉え、将来どのような姿を目指しているのかを問う質問です。企業と個人の成長の方向性が一致しているかを確認する意図があります。

今後のキャリアプランを教えてください

- 質問の意-図: 応募者の成長意欲や仕事に対する目的意識、そしてそのキャリアプランが自社で実現可能か(長期的に活躍してくれるか)を見ています。行き当たりばったりではなく、主体的にキャリアを築こうとする姿勢を評価します。

- 回答のポイント:

- 短期・中期・長期で考える: 「3年後には〇〇の専門性を高め、チームリーダーとして貢献したい」「5年後には△△の領域でマネジメントを担いたい」「10年後には□□という分野のプロフェッショナルとして事業を牽引したい」というように、段階的に考えると具体的になります。

- 応募企業で実現できるプランを語る: 企業の事業内容やキャリアパスを理解した上で、その会社でなければ実現できない、あるいはその会社でこそ実現したいキャリアプランを語ることが重要です。

- 回答例:

> 「はい。まず入社後1〜3年の短期的なプランとしては、一日も早く貴社のプロダクトと業務プロセスをキャッチアップし、営業として安定的に目標を達成できる状態を目指します。特に、前職で培った新規開拓のスキルを活かし、新たな顧客層の開拓に貢献したいと考えております。

> 中期的には、5年後を目処に、プレイヤーとしての実績を積み上げた上で、チームリーダーとして後輩の育成やチーム全体の目標達成に貢献できる存在になりたいです。

> そして長期的には、営業の現場で得た顧客の声を製品開発やマーケティング戦略にフィードバックするなど、部門を横断して事業全体の成長に貢献できるような、より上流の役割を担っていきたいと考えております。」

5年後、10年後はどうなっていたいですか

- 質問の意図: 上記のキャリアプランの質問とほぼ同じですが、より長期的な視点での目標や自己実現のイメージを問うています。応募者の価値観や仕事観が表れやすい質問です。

- 回答のポイント:

- 具体的な役職やスキルをイメージする: 「〇〇の専門家」「マネージャー」「プロジェクトリーダー」など、具体的な役割や状態をイメージして語ります。

- 会社への貢献と自己成長をリンクさせる: 自分の成長が、会社の成長にどう繋がるのかを意識して話すことが重要です。「自分が成長したい」だけでなく、「自分が成長することで、会社にこんなメリットをもたらしたい」という視点を加えましょう。

- 回答例:

> 「5年後には、現在募集されているこのポジションにおいて、誰からも頼られる第一人者になっていたいと考えております。単に個人の目標を達成するだけでなく、培ったノウハウをチーム内に共有し、組織全体のパフォーマンス向上に貢献できる存在が目標です。

> 10年後には、これまでの経験を活かして、新たなサービスの企画・開発や、海外展開といった、会社の未来を創るような挑戦的なプロジェクトを牽引する立場になっていたいと考えています。そのためにも、まずは目の前の業務で着実に成果を出し、信頼を積み重ねていきたいです。」

働き方・条件に関する質問

給与や待遇に関する質問は、聞き方・答え方が難しい部分です。自身の希望を伝えつつも、企業側の視点も考慮した、丁寧なコミュニケーションが求められます。

希望年収はいくらですか

- 質問の意図: 応募者の希望額が、社の給与テーブルや想定しているレンジと合致するかを確認する目的があります。また、自己評価の妥当性(自身の市場価値を客観的に把握しているか)も見られています。

- 回答のポイント:

- 根拠を示す: 希望額を伝える際は、「現職の年収が〇〇円であることを考慮し、〇〇円を希望いたします」というように、現職の給与をベースに、自身のスキルや経験、今後の貢献への期待値を上乗せした金額として提示するのが一般的です。

- 柔軟な姿勢を見せる: 「〇〇円を希望いたしますが、貴社の規定もございますので、ご相談させていただけますと幸いです」と、一方的な要求ではなく、話し合いに応じる姿勢を示すことが重要です。

- 最低希望額と希望額: 聞かれた場合に備え、「最低でもこの金額は維持したい」というラインと、「これくらいもらえると嬉しい」という希望額の両方を準備しておくと良いでしょう。

- 回答例:

> 「はい。現職では年収〇〇万円をいただいております。これまでの経験やスキルを活かして、貴社に貢献できることを考慮し、〇〇万円から〇〇万円程度を希望しております。ただ、こちらはあくまで希望ですので、最終的には貴社の給与規定に従い、ご相談の上で決定させていただければと考えております。」

残業や休日出勤についてどうお考えですか

- 質問の意図: ワークライフバランスに対する考え方や、業務に対する責任感、そして繁忙期などに対応できる柔軟性があるかを確認する質問です。

- 回答のポイント:

- 基本的には前向きな姿勢を示す: 「残業は一切したくありません」という回答は、仕事への意欲が低いと捉えられかねません。

- 生産性を重視する姿勢をアピール: 「基本的には、生産性を高め、時間内に業務を終えることを第一に考えております」と前置きすることで、むやみに残業を是とする人物ではないことを示します。

- 柔軟性を示す: 「しかし、プロジェクトの納期前や、チームで対応が必要な緊急事態など、必要に応じて柔軟に対応いたします」と付け加え、責任感と協調性があることをアピールします。

- 回答例:

> 「はい。基本的には、与えられた時間の中で最大限の成果を出すことを常に意識しており、生産性高く業務に取り組むことを信条としております。しかし、繁忙期や緊急のトラブル対応など、業務上必要な場合には、残業や休日出勤も柔軟に対応する所存です。チームの一員として、責任を持って業務を完遂したいと考えております。」

いつから入社可能ですか

- 質問の意図: 採用計画を立てる上で、具体的な入社時期を把握するための事務的な質問です。同時に、現在の職場に対する責任感も垣間見えます。

- 回答のポイント:

- 具体的な時期を伝える: 現在の会社の就業規則(退職の申し出は何ヶ月前か)を確認し、引き継ぎにかかる期間を考慮した上で、現実的な入社可能日を伝えます。

- 円満退職の意思を示す: 「現在、担当しているプロジェクトの引き継ぎに1ヶ月半〜2ヶ月ほど要する見込みです。後任の方にしっかりと引き継ぎを行い、円満に退職した上で、貴社に貢献したいと考えておりますので、〇月1日からの入社を希望いたします」というように、責任感のある姿勢を示すことが重要です。

- 調整可能な姿勢: 「できる限り、貴社のご希望に沿えるよう調整したいと考えております」と一言添えると、より丁寧な印象になります。

- 回答例:

> 「はい。内定をいただけましたら、現在の職場と退職日の調整を速やかに行います。現在の会社の規定では退職の1ヶ月前までに申し出ることになっており、業務の引き継ぎなどを考慮しますと、〇月1日からの入社が可能です。もし、それより早い入社をご希望の場合は、可能な限り調整いたしますので、ご相談させていただけますでしょうか。」

【状況別】面接官への逆質問で好印象を与える例文集

面接の終盤に「何か質問はありますか?」と投げかけられる「逆質問」の時間は、単なる疑問解消の場ではありません。これは、応募者が自身の言葉で主体的に情報を収集し、入社意欲や企業理解の深さ、さらには人柄や視座の高さをアピールできる最後の、そして絶好の機会です。準備不足から「特にありません」と答えてしまうのは、この貴重なチャンスを自ら放棄するようなものです。ここでは、逆質問の目的から具体的な例文、避けるべきNG例までを詳しく解説します。

そもそも逆質問は何のためにするのか

逆質問には、大きく分けて2つの重要な目的があります。

- 応募者自身のための情報収集:

- 入社後のミスマッチを防ぐ: 企業のウェブサイトや求人票だけではわからない、リアルな情報を得るための時間です。チームの雰囲気、具体的な業務内容、評価制度、キャリアパスなど、自分がその会社で本当に活躍し、成長できるかを判断するための重要な情報を集めます。

- 意思決定の材料にする: 複数の企業から内定を得た場合、どの企業を選ぶかを決める上での判断材料となります。逆質問で得られた情報の質と量が、最終的な意思決定に大きく影響します。

- 面接官への自己アピール:

- 高い入社意欲を示す: 鋭い質問や深い質問は、それだけ企業研究をしっかり行い、本気で入社を考えていることの証となります。

- 能力やポテンシャルをアピールする: 質問の内容によって、応募者の視座の高さ、論理的思考力、課題発見能力、学習意欲などをアピールできます。

- 企業文化への適合性を示す: 働き方やチームワークに関する質問を通じて、自分が企業のカルチャーを重視し、それにフィットしようと努力する人材であることを示せます。

このように、逆質問は「受け身」の面接から「攻め」のアピールに転じるチャンスです。最低でも3〜5個は質の高い質問を準備しておくことをお勧めします。

入社意欲をアピールする逆質問の例

入社への強い熱意を伝え、面接官に「この人は本気だ」と感じさせるための質問です。企業の将来性や活躍する人材像に焦点を当てるのが効果的です。

- 例文1: 「本日の面接を通じて、ますます貴社で働きたいという気持ちが強くなりました。差し支えなければ、〇〇様(面接官)が、貴社で働き続ける理由や、最もやりがいを感じる瞬間についてお聞かせいただけますでしょうか。」

- ポイント: 面接官個人の見解を尋ねることで、相手への敬意と、企業の「生の声」を聞きたいという真摯な姿勢が伝わります。エンゲージメントの高い社員の話は、企業の魅力そのものです。

- 例文2: 「貴社で高いパフォーマンスを発揮し、活躍されている方に共通する考え方や行動の特性などがあれば、ぜひ教えていただきたいです。」

- ポイント: 自分がその企業で活躍する人材になるためには何が必要かを理解しようとする、前向きで学習意欲の高い姿勢をアピールできます。

- 例文3: 「入社後、一日も早く戦力となり貴社に貢献したいと考えております。入社前に何か学習しておくべきことや、読んでおくべき書籍などがあればご教示いただけますでしょうか。」

- ポイント: 入社後の活躍を具体的に見据えた、非常に意欲的な質問です。面接に合格することが前提となっているため、自信と熱意が伝わります。

業務内容への理解を深める逆質問の例

募集されているポジションの役割や責任、日々の業務について具体的にイメージするための質問です。即戦力として貢献したいという意志の表れにもなります。

- 例文1: 「配属が予定されているチームの構成(人数、年齢層、それぞれの役割など)と、現在チームが抱えている最大の課題についてお聞かせいただけますでしょうか。」

- ポイント: チームの一員として働くことを具体的にイメージしていること、そして課題解決に貢献したいという意欲を示せます。

- 例文2: 「今回募集されているポジションの方に、最も期待されているミッションや、入社後半年〜1年で達成すべき具体的な目標があれば教えてください。」

- ポイント: 自身に求められる成果を正確に理解し、それに向かって邁進する準備があることをアピールします。評価基準を事前に確認する目的もあります。

- 例文3: 「一日の典型的な業務の流れや、社内外のどのような方々とコミュニケーションを取る機会が多いかなど、具体的な働き方について教えていただけますか。」

- ポイント: 業務への具体的な関心を示し、入社後の働き方をシミュレーションしようとする真剣な姿勢が伝わります。

| 逆質問のカテゴリ | 例文 | 質問の意図・アピールできること |

|---|---|---|

| 入社意欲 | 御社で活躍されている方に共通する特徴やマインドセットがあれば教えていただけますでしょうか。 | 活躍人材の要素を理解し、自身もそうなりたいという強い意欲を示す。 |

| 業務内容 | 配属予定のチームは現在どのような目標を掲げており、その中で私が貢献できる部分はどこだとお考えでしょうか。 | 貢献意欲と、具体的な業務への深い関心を示す。主体的に役割を理解しようとする姿勢のアピール。 |

| 企業文化 | 社員の皆様が日々の業務で大切にされている価値観や行動指針などがあれば、具体的なエピソードを交えて教えていただけますか。 | 理念やクレドの浸透度を確認し、企業文化への適合性を重視している姿勢を見せる。 |

| キャリアパス | 私がこのポジションで成果を上げた場合、将来的にはどのようなキャリアステップが考えられますでしょうか。 | 長期的な視点でキャリアを考え、会社と共に成長していきたいという意志をアピール。 |

企業文化や働く環境に関する逆質問の例

自分がその企業のカルチャーにフィットするか、気持ちよく働ける環境かを見極めるための質問です。カルチャーフィットを重視する姿勢は、長期的な貢献意欲の裏返しでもあります。

- 例文1: 「社員の方々のスキルアップを支援するための研修制度や資格取得支援制度などがあれば、具体的な内容を教えていただけますでしょうか。」

- ポイント: 継続的な学習意欲と自己成長への投資を惜しまない姿勢をアピールできます。企業の育成方針を知る上でも重要です。

- 例文2: 「部署間の連携やコミュニケーションは、どのような形で行われることが多いでしょうか。例えば、定例ミーティングや、使用しているチャットツール、プロジェクト管理ツールなどについてお聞きしたいです。」

- ポイント: チームワークや情報共有のスタイルに関心があることを示し、スムーズに組織に溶け込もうとする意欲を伝えられます。

- 例文3: 「貴社では、社員からの新しいアイデアや改善提案などを歓迎する文化はございますか。もしあれば、実際に提案が採用された事例などを教えていただけますでしょうか。」

- ポイント: 会社のボトムアップ文化や風通しの良さを確認すると同時に、自身も主体的に改善活動に関わっていきたいという積極性を示せます。

キャリアパスや評価制度に関する逆質問の例

自身の将来のキャリアと、会社が提供できる機会がマッチしているかを確認するための質問です。長期的な視点で企業選びをしていることをアピールできます。

- 例文1: 「貴社の人事評価制度についてお伺いしたいのですが、どのような基準(成果、能力、行動など)で評価が決定されるのでしょうか。また、評価のフィードバックはどのような形で行われますか。」

- ポイント: 評価基準を正しく理解し、それに向かって努力したいという真摯な姿勢を示します。自身の成長に対する客観的なフィードバックを求めていることも伝えられます。

- 例文2: 「私が応募しているこの職種で入社された方々は、その後どのようなキャリアを歩まれている方が多いでしょうか。異動や職種転換などの事例があれば教えてください。」

- ポイント: 自身のキャリアのロールモデルを探ると同時に、社内でのキャリアの多様性や可能性について確認することができます。

- 例文3: 「将来的にマネジメント職を目指したいと考えているのですが、貴社にはリーダーや管理職を育成するためのプログラムなどはございますか。」

- ポイント: 明確なキャリア志向と、その実現に向けた意欲の高さを示すことができます。

これはNG!避けるべき逆質問の例

逆質問はアピールの場ですが、内容によってはかえって評価を下げてしまう危険性もあります。以下の例に当てはまる質問は避けましょう。

- 「特にありません」

- NG理由: 企業への関心や入社意欲が低いと判断されます。面接の機会を軽視していると捉えられかねない、最も避けるべき回答です。

- 調べればすぐにわかる質問

- 例: 「御社の事業内容を教えてください」「設立はいつですか?」

- NG理由: 企業研究を全くしていないことの証明です。準備不足で意欲が低いと見なされ、一発で評価が下がります。

- 給与や福利厚生、待遇に関する質問ばかりする

- 例: 「残業は月に何時間くらいですか?」「有給休暇の消化率はどのくらいですか?」「住宅手当はありますか?」

- NG理由: 仕事内容や貢献よりも、労働条件ばかりを気にしているという印象を与えてしまいます。これらの質問は、内定後や条件面談の場で確認するのが適切です。ただし、面接の流れで自然に聞ける雰囲気であれば、1つ程度に留めるのが賢明です。

- 「はい」「いいえ」で終わってしまうクローズドクエスチョン

- 例: 「研修制度はありますか?」

- NG理由: 会話が広がらず、深い情報を引き出せません。「研修制度について、具体的にどのようなプログラムがあるか教えていただけますか?」のように、相手が詳しく説明できるオープンクエスチョンを心がけましょう。

- 面接官のプライベートに踏み込む質問

- NG理由: 面接の場にふさわしくなく、相手を困惑させてしまいます。ビジネスの場としてのTPOをわきまえましょう。

逆質問は、面接官の役職(人事、現場のマネージャー、役員など)によって内容を変えると、さらに効果的です。例えば、人事担当者には制度や文化について、現場のマネージャーには具体的な業務やチームについて、役員には事業戦略や会社の将来について質問するなど、相手の立場に合わせた質問を準備しておくと、より深い対話が生まれ、高評価に繋がります。

【これで万全】中途採用の面接に向けた事前準備

中途採用の面接は、その場での受け答えの巧みさ以上に、どれだけ深く、周到な準備をしてきたかが成否を分けます。準備が万全であれば、自信を持って落ち着いて面接に臨むことができ、予期せぬ質問にも柔軟に対応できます。逆に、準備不足はすぐに見抜かれ、入社意欲が低いと判断されかねません。ここでは、面接で最高のパフォーマンスを発揮するために不可欠な事前準備について、具体的なステップを解説します。

企業研究と求人内容の再確認

企業研究は、志望動機や自己PRに深みと説得力を持たせるための土台です。どこまで深く調べたかが、他者との差別化に繋がります。

- 何を調べるべきか:

- 公式サイトの徹底的な読み込み: 事業内容、企業理念(ビジョン・ミッション・バリュー)、沿革、IR情報(株主向け情報。業績や中期経営計画など、企業の現状と未来がわかる宝庫です)、プレスリリース(最新の動向を把握)は最低限チェックしましょう。

- 製品・サービスの理解: 可能な範囲で、その企業が提供する製品やサービスを実際に利用してみる、あるいはデモ動画やレビュー記事を読み込むなどして、ユーザー視点での理解を深めます。良い点だけでなく、改善点や競合との違いを自分なりに考察できると、面接での対話が深まります。

- 「中の人」の情報を探る: 社員インタビュー、役員や社長のインタビュー記事・SNS、技術ブログなどを読み込み、どのような人が、どのような想いで働いているのか、企業の「生」のカルチャーを感じ取ります。

- 業界動向と競合分析: 応募企業が業界内でどのようなポジションにいるのか、主な競合はどこで、どのような強み・弱みがあるのかを把握します。これにより、企業の戦略を客観的に理解できます。

- 求人内容の再確認:

- 募集背景の理解: なぜこのポジションが募集されているのか(増員、欠員補充、新規事業など)を推測します。背景を理解することで、企業がそのポジションに何を期待しているかが見えてきます。

- 職務内容と必須・歓迎スキルの分解: 求められているスキルや経験を一つひとつ確認し、自分の経歴と照らし合わせます。どの経験を、どのスキルを、重点的にアピールすべきかの戦略を立てます。

自己分析の徹底(強み・弱み・キャリアの棚卸し)

企業研究が「相手を知る」作業なら、自己分析は「自分を知る」作業です。自分のことを深く理解していなければ、効果的なアピールはできません。

- キャリアの棚卸し: これまでの社会人経験を時系列で書き出し、それぞれの会社・部署で「何を担当し(What)」「どのような役割で(How)」「どんな成果を上げたか(Result)」を具体的に整理します。成功体験だけでなく、失敗体験や困難を乗り越えた経験も洗い出しましょう。数値で示せる実績は、必ず定量的に記述します。

- 強み・弱みの言語化: キャリアの棚卸しで見えてきた事実をもとに、自分の強みと弱みを言語化します。

- 強み: 応募職種で活かせる強みを3〜5個程度リストアップし、それぞれを裏付ける具体的なエピソードを準備します。

- 弱み: 自身の課題を正直に認め、それを克服するためにどのような努力をしているかをセットで考えます。

- 価値観・仕事観の明確化:

- 自分が仕事を通じて何を実現したいのか(Will)

- 自分に何ができるのか(Can)

- 会社から何を求められているのか(Must)

このWill-Can-Mustの3つの輪が重なる部分が、あなたのキャリアの核であり、志望動機やキャリアプランを語る上での中心軸となります。自分が仕事に求めるもの(裁量権、安定、成長、社会貢献など)を明確にしておくことが重要です。

想定問答集の作成と声に出しての練習

企業研究と自己分析で整理した内容を、実際の面接の場でスムーズに話せるようにアウトプットの練習をします。

- 想定問答集の作成:

- この記事で紹介した「頻出質問」を中心に、それぞれの質問に対する回答の骨子を作成します。

- 丸暗記用の文章を作るのではなく、キーワードや話の構成(結論→具体例→貢献)をメモする程度に留めるのがコツです。文章を丸暗記すると、棒読みになったり、少し質問の角度が変わっただけで答えに詰まったりするリスクがあります。

- 声に出して練習する(模擬面接):

- 作成した想定問答集をもとに、実際に声に出して回答を話す練習をします。頭の中で考えているだけでは、うまく言葉が出てこないことが多いです。

- スマートフォンで録画・録音してみると、自分の話し方の癖(「えーと」「あのー」といった口癖)、声のトーン、表情、視線などを客観的に確認でき、改善に繋がります。

- 可能であれば、友人や家族、転職エージェントなどに面接官役を頼み、模擬面接を実施しましょう。第三者からのフィードバックは非常に貴重です。

提出書類(履歴書・職務経歴書)の見直し

面接は、提出した応募書類の内容をベースに進められます。面接での回答と書類の内容に齟齬がないか、最終確認を行いましょう。

- 一貫性の確認: 職務経歴書に書いた実績やスキルと、面接で話す内容に一貫性があるかを確認します。特に、実績に関する数値などは正確に覚えておきましょう。

- アピールポイントの再確認: 自分が書類のどこで何をアピールしたのかを再確認し、面接で深掘りされた際に、より具体的なエピソードを交えて説明できるように準備しておきます。

面接当日の持ち物チェックリスト

面接当日に慌てないよう、持ち物は前日までに準備しておきましょう。忘れ物は精神的な動揺につながり、パフォーマンスに影響する可能性があります。

| 必須アイテム | あると便利なアイテム |

|---|---|

| 応募書類(履歴書・職務経歴書)のコピー(複数部) | 企業パンフレット・資料(面接前に最終確認) |

| 筆記用具・メモ帳(逆質問や気になった点をメモ) | 折りたたみ傘 |

| スマートフォン・携帯電話(緊急連絡用) | モバイルバッテリー |

| 面接会場の地図・企業の連絡先(印刷したもの) | ハンカチ・ティッシュ、ウェットティッシュ |

| 腕時計(スマホでの時間確認は避ける) | 手鏡・整髪料、歯ブラシセット |

| クリアファイル(書類を綺麗に保つため) | 常備薬、絆創膏 |

面接会場までのアクセス方法と所要時間の確認

特に初めて訪れる場所の場合、アクセス方法の確認は必須です。

- ルートの確認: Googleマップなどで複数のルートを検索し、最適なルートを確認します。交通機関の遅延なども考慮し、予備のルートも考えておくと安心です。

- 所要時間のシミュレーション: 表示される所要時間に加え、駅の出口からオフィスビルまで、ビルのエントランスから受付までの移動時間など、プラス15〜20分程度の余裕を持たせて計画を立てましょう。

- 下見(可能であれば): 時間に余裕があれば、前日までに一度、実際に最寄り駅まで行ってみると、周辺の雰囲気や建物の位置がわかり、当日の不安を大幅に軽減できます。

これらの準備を一つひとつ丁寧に行うことが、自信を生み、面接本番での成功確率を格段に高めることに繋がります。

【対面・Web別】面接当日の流れと基本マナー

面接の内容はもちろん重要ですが、受付から退室までの一連の立ち居振る舞いやマナーも、あなたの社会人としての常識や人柄を評価する上で見られています。特に、対面面接とWeb面接では注意すべき点が異なります。それぞれの形式に合わせたマナーを身につけ、万全の態勢で当日に臨みましょう。

面接当日の基本的な流れ(受付から退室まで)

対面面接における一連の流れと、各場面でのマナーのポイントです。一挙手一投足に気を配り、丁寧で誠実な印象を与えましょう。

受付

- 到着時間: 約束の時間の5〜10分前に到着するのが理想的です。早すぎると、かえって企業側の準備の妨げになる可能性があります。万が一、交通機関の遅延などで遅れそうな場合は、判明した時点ですぐに採用担当者に電話で連絡を入れ、状況と到着予定時刻を伝えます。

- 受付での挨拶: コートやマフラーは建物に入る前に脱いでおくのがマナーです。受付担当者の方に、明るくハキハキとした声で「〇〇大学の〇〇と申します。本日〇時より、〇〇様との面接のお約束をいただいております。」と、大学名、氏名、面接の約束がある旨を伝えます。

- 待機中の態度: 案内された待合室では、スマートフォンをいじるのは避け、背筋を伸ばして静かに待ちます。企業のパンフレットなどが置いてあれば、それに目を通すなど、最後まで意欲的な姿勢を見せましょう。

入室時のマナー

- ノック: ドアを3回、ゆっくりとノックします。2回はトイレのノックとされるため、ビジネスシーンでは3回が基本です。

- 入室: 中から「どうぞ」という声が聞こえたら、「失礼いたします」と言ってドアを開け、入室します。入室後、ドアの方を向いて静かにドアを閉めます(後ろ手で閉めるのはNG)。

- 挨拶とお辞儀: 面接官の方を向き、「〇〇(氏名)と申します。本日はよろしくお願いいたします。」と挨拶し、丁寧に一礼(30度程度)します。

- 着席: 「どうぞおかけください」と促されてから、「失礼いたします」と一言述べて着席します。バッグは椅子の横の床に、倒れないように置きます。

面接中の姿勢と話し方

- 姿勢: 椅子の背もたれには寄りかからず、背筋を伸ばして座ります。男性は軽く足を開き、手は膝の上に置きます。女性は膝を揃え、手は膝の上で重ねます。

- 視線: 基本的に、話している面接官の目を見て話します。時折、眉間やネクタイの結び目あたりに視線を移すと、自然な印象になります。面接官が複数いる場合は、質問者に主に視線を向けつつ、他の面接官にも均等に視線を配るように意識します。

- 話し方: 結論から話す(PREP法)ことを意識し、明るく、ハキハキとした聞き取りやすい声で話します。早口にならないよう、少しゆっくり話すくらいが丁度良いです。専門用語を使う際は、相手が理解しているか様子を見ながら、必要であれば補足説明を加える配慮も大切です。

- 相槌: 面接官が話している時は、適度に相槌を打ち、真剣に聞いている姿勢を示します。うなずくだけでなく、「はい」「さようでございますか」といった言葉を挟むと、より丁寧な印象になります。

退室時のマナー

- 面接終了の合図: 面接官から「本日の面接は以上です」と告げられたら、「はい、承知いたしました」と返事をし、座ったまま「本日は、貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました」とお礼を述べ、一礼します。

- 起立と挨拶: 席の横に立ち、改めて「ありがとうございました。失礼いたします。」と挨拶し、深くお辞儀(45度程度)をします。

- 退室: ドアの前まで進み、面接官の方をもう一度向き直り、「失礼いたします」と軽く会釈してから、静かにドアを開けて退室します。

Web(オンライン)面接で特に注意すべき点

Web面接は手軽な反面、対面とは異なる特有の注意点があります。準備不足がトラブルに直結するため、事前のチェックを徹底しましょう。

事前の通信環境とツールのチェック

- 通信環境: Web面接の成否は通信環境で決まると言っても過言ではありません。Wi-Fiが不安定な場合は、有線LANに接続するか、スマートフォンのテザリングを準備しておくなど、バックアッププランを用意しておきましょう。できるだけ静かで、家族などが入ってこない個室を確保します。

- ツールの準備とテスト: 指定されたWeb会議ツール(Zoom, Google Meet, Microsoft Teamsなど)は事前にインストールし、アカウントを作成しておきます。友人や家族に協力してもらい、音声と映像のテストを必ず行いましょう。マイク付きイヤホンを使用すると、生活音を拾いにくく、相手の声も聞き取りやすくなるのでおすすめです。

| ポイント | 対面面接の注意点 | Web面接の注意点 |

|---|---|---|

| 事前準備 | 会場までのルートと時間の確認 | 通信環境、ツール、デバイスの事前テスト |

| 到着時間 | 5~10分前に受付 | 5分前には入室(待機室で待つ) |

| 服装 | 清潔感のあるスーツやオフィスカジュアル | 上半身だけでなく全身の服装を整える |

| 視線 | 面接官の目を見る(複数いる場合は均等に) | カメラのレンズを見る |

| 声のトーン | 明るく、聞き取りやすい声量で | 普段より少し大きめの声でハキハキと |

| リアクション | 適度な相槌やうなずき | 少し大きめの相槌やうなずきで反応を示す |

背景や服装、カメラ映りの確認

- 背景: 背景は白や無地の壁が最も無難です。生活感のある部屋の中が見えないように、片付けておきましょう。バーチャル背景は、通信環境によっては動作が重くなったり、輪郭が不自然になったりすることがあるため、使用可否を事前に確認するか、避けた方が安全です。

- 服装: 「上半身しか映らないから」と油断せず、対面の面接と同じように、上下ともにスーツやオフィスカジュアルで揃えましょう。何かの拍子に立ち上がった際、下が部屋着だと気まずい思いをします。

- カメラ映り(ライティングとアングル): 顔が暗く映らないよう、正面から光が当たるように照明を調整します。デスクライトやリングライトを使うと、表情が明るく見え、印象が格段に良くなります。カメラの位置は、目線と同じか、少し上になるように調整しましょう。下からのアングルは見下しているような印象を与えがちです。

対面よりハキハキと話す意識を持つ

- 声のトーンと滑舌: Web面接では、音声が対面よりもこもりがちで、タイムラグも発生します。普段よりも1.2倍くらい、声のトーンを上げて、ハキハキと明瞭に話すことを意識しましょう。相手の話が終わってから一呼吸おいて話し始めると、声が被るのを防げます。

- 視線はカメラレンズに: 相手の顔が映る画面を見ていると、相手からは伏し目がちに見えてしまいます。話すときは、カメラのレンズを見て話すことで、相手と目が合っている状態を作ることができます。

- リアクションは大きめに: 非言語情報が伝わりにくいWeb面接では、相槌やうなずきを少し大げさなくらいに行うと、相手に「しっかりと聞いていますよ」というサインが伝わり、安心感を与えます。笑顔も意識的に作るようにしましょう。

これらのマナーは、一朝一夕で身につくものではありません。日頃から意識し、模擬面接などを通じて自然にできるよう練習しておくことが、本番での自信に繋がります。

面接後のフォローで差をつけるお礼メールの書き方

面接が終わった後、「お礼メールは送るべきか?」と悩む方は少なくありません。結論から言えば、お礼メールは送った方が良い結果に繋がる可能性が高いです。選考結果を直接左右するものではないかもしれませんが、丁寧で誠実な印象を与え、他の応募者と差をつけるための有効な一手となり得ます。ここでは、お礼メールの重要性から、送るタイミング、具体的な書き方までを解説します。

お礼メールは送るべきか

お礼メールを送ることの是非については様々な意見がありますが、送ることによるメリットは大きく、デメリットはほとんどありません。

- お礼メールを送るメリット:

- 感謝の気持ちと丁寧な人柄を伝えられる: 面接のために時間を割いてくれたことへの感謝を伝えるのは、社会人としての基本的なマナーです。丁寧な対応ができる人物であるという印象を与えます。

- 入社意欲の高さを再度アピールできる: 面接で感じた魅力や、入社への想いを改めて伝えることで、熱意を効果的にアピールできます。面接官も人間ですので、熱意のある応募者には好感を持ちます。

- 面接でのアピール不足を補完できる: 「あの点をもう少し詳しく話せばよかった」という後悔がある場合、お礼メールで簡潔に補足することができます。ただし、長文になったり、自己PRを延々と続けたりするのは逆効果です。あくまで補足に留めましょう。

- 記憶に残りやすくなる: 多くの応募者を面接する採用担当者にとって、丁寧なお礼メールは良い意味で印象に残り、記憶を呼び覚ますきっかけになります。

- 送らないことによるデメリット:

- 直接的なデメリットは少ないですが、他の多くの応募者がお礼メールを送っている場合、送らないことで「意欲が低いのかもしれない」「マナーを知らないのかもしれない」と相対的にネガティブな印象を持たれる可能性はゼロではありません。

以上のことから、特段の事情がない限り、お礼メールは送ることを強く推奨します。

お礼メールを送るタイミングと方法

お礼メールは、タイミングと方法が重要です。ポイントを押さえて、効果的なフォローを行いましょう。

- 送るタイミング:

- 面接当日中、遅くとも翌営業日の午前中までに送るのがベストです。面接官の記憶が新しいうちに届けることで、最も効果を発揮します。時間が経ちすぎると、かえって間延びした印象を与えてしまう可能性があります。

- 送る相手(宛先):

- 基本的には、面接の日程調整などを担当してくれた採用担当者宛に送ります。面接官の氏名や連絡先がわかる場合は、その方々に直接送るか、CCに入れるとより丁寧です。面接官の連絡先がわからない場合は、採用担当者宛のメールの中で、「〇〇様(面接官)にもよろしくお伝えください」と一言添えましょう。

- 件名:

- 一目で誰からの何のメールかが分かるように、件名は簡潔で分かりやすくすることが鉄則です。

- 良い例: 「【〇〇(氏名)】〇月〇日 採用面接のお礼」「採用面接のお礼(〇〇大学 〇〇 〇〇)」

- 悪い例: 「ありがとうございました」「先日はお世話になりました」(→誰からか、何の件かわからない)

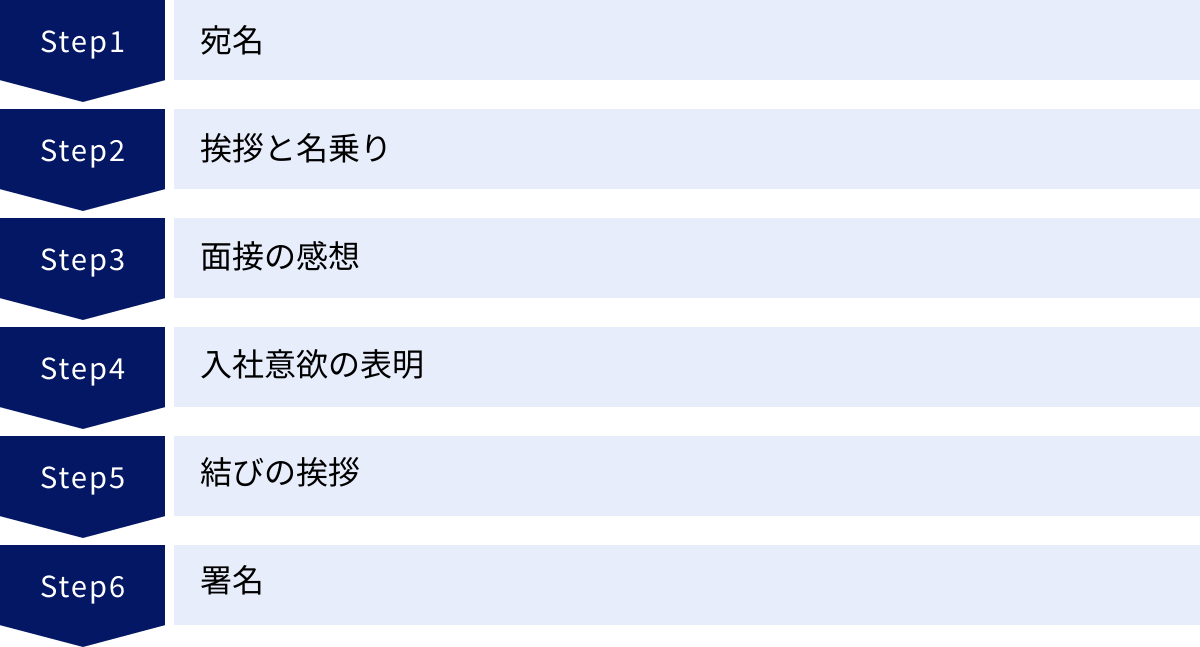

お礼メールに書くべき内容と例文

お礼メールは、感謝の気持ちが伝われば十分ですが、少しの工夫でより印象的なものになります。以下の構成要素を参考に、自分の言葉で作成しましょう。

- お礼メールの構成要素:

- 宛名: 会社名、部署名、役職、氏名を正式名称で正確に記載します。

- 挨拶と名乗り: 面接のお礼と、自分の氏名を伝えます。

- 面接の感想: 面接で特に印象に残った話や、魅力を感じた点を具体的に記述します。ここがテンプレート文との差別化ポイントです。

- 入社意欲の表明: 面接を通じて高まった入社意欲を、改めて伝えます。

- 結びの挨拶: 相手の健康や会社の発展を祈る言葉で締めくくります。

- 署名: 氏名、住所、電話番号、メールアドレスを記載します。

【お礼メール 例文】

件名:

【〇〇 〇〇(氏名)】〇月〇日 採用面接のお礼

本文:

株式会社〇〇

人事部 〇〇様

お世話になっております。

本日〇時より、一次面接の機会をいただきました、〇〇 〇〇(氏名)と申します。

本日はご多忙の折、貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。

〇〇様(面接官)からお伺いした、貴社の「△△というビジョン」の背景にある想いや、

今後の事業展開についてのお話は大変興味深く、

貴社で働きたいという気持ちがますます強くなりました。

特に、〇〇というプロジェクトのお話の中で、

チームで困難を乗り越えられたエピソードに感銘を受け、

私もぜひ一員として貴社の成長に貢献したいと、強く感じております。

取り急ぎ、面接のお礼を申し上げたく、ご連絡いたしました。

末筆ではございますが、貴社のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。

〇〇 〇〇(氏名)

〒XXX-XXXX

東京都〇〇区〇〇 X-X-X

電話番号:XXX-XXXX-XXXX

メールアドレス:xxxxx@xxxx.com

【書く際の注意点】

- 誤字脱字は厳禁: 送信する前に、必ず複数回読み返してチェックしましょう。

- 簡潔にまとめる: 長文はNGです。伝えたい要点を絞り、スマートフォンでも読みやすい長さを心がけます。

- テンプレートの丸写しは避ける: 上記の例文はあくまで参考です。面接で感じた自分の言葉を盛り込むことで、初めて気持ちの伝わるメールになります。

お礼メールは、選考プロセスの最後の締めくくりです。最後まで気を抜かず、丁寧な対応を心がけることが、良い結果を引き寄せることに繋がります。

まとめ

中途採用の面接は、応募者と企業が互いを理解し、最適なマッチングを見つけるための重要な対話の場です。この記事では、面接官の視点から、頻出質問への対策、効果的な逆質問、万全の準備、当日のマナー、そして面接後のフォローに至るまで、中途採用面接を成功に導くためのノウハウを網羅的に解説してきました。

改めて、面接成功の鍵となるポイントを振り返ります。

- 面接官の視点を理解する: 面接官は「カルチャーフィット」「スキルフィット」「入社意欲と長期的な貢献」という3つの大きな軸であなたを評価しています。すべての質問はこの3つのいずれか、あるいは複数に関連しています。この視点を理解することで、質問の意図を的確に読み解き、効果的なアピールができます。

- 準備が9割と心得る: 成功は周到な準備から生まれます。「企業研究」で相手を知り、「自己分析」で己を知ること。この2つの土台の上に、具体的な想定問答や逆質問の準備を積み重ねていくことが、自信を持って面接に臨むための絶対条件です。特に、自身の経験をSTARメソッドで整理し、具体的なエピソードとして語れるようにしておくことは極めて重要です。

- 面接は双方向のコミュニケーション: 面接は、あなたが一方的に評価される場ではありません。あなた自身が「この会社は本当に自分に合っているのか」「ここで自分のキャリア目標は実現できるのか」を見極める場でもあります。そのための絶好の機会が「逆質問」です。主体的に質問することで、ミスマッチを防ぎ、入社意欲を強くアピールしましょう。

- 誠実さと熱意が最終的な決め手となる: スキルや経歴が同程度の応募者が複数いた場合、最終的に決め手となるのは、その人の人柄や仕事に対する姿勢、そして「この会社で働きたい」という純粋な熱意です。退職理由をポジティブに語る誠実さ、お礼メールを送る丁寧さといった一つひとつの行動が、あなたの印象を形作ります。

転職活動は、時に孤独で不安を感じることもあるかもしれません。しかし、面接はあなたのこれまでのキャリアを肯定し、未来の可能性をアピールできる素晴らしい機会です。この記事で紹介したポイントを参考に、万全の準備を整え、あなたらしさを存分に発揮してください。自信を持って面接に臨み、あなたが本当に輝ける場所でのキャリアを掴み取ることを、心から応援しています。