転職活動における最大の山場である面接。その終盤に「何か質問はありますか?」と問われる「逆質問」の時間は、多くの応募者がその重要性を見過ごしがちな、しかし合否を左右しうる決定的な局面です。

単なる疑問解消の場と捉えるか、あるいは最後の自己アピールの機会と捉えるかで、面接官に与える印象は天と地ほど変わります。優れた逆質問は、あなたの入社意欲、企業への深い理解、そして論理的思考力を雄弁に物語り、他の候補者との差別化を図る強力な武器となります。

この記事では、転職面接における逆質問の重要性から、好印象を与えるための具体的な準備ステップ、目的別・フェーズ別・職種別の豊富な例文、そして絶対に避けるべきNG例までを網羅的に解説します。この記事を最後まで読めば、自信を持って面接に臨み、逆質問を通じて内定をぐっと引き寄せることができるでしょう。

目次

転職面接における逆質問の重要性

転職面接の最後に必ずと言っていいほど設けられる逆質問の時間。これを「特にありません」で終えてしまうのは、絶好のアピールチャンスを自ら放棄するようなものです。なぜ逆質問はそれほどまでに重要なのでしょうか。その本質的な意味と、面接官が評価するポイント、そして応募者自身が得られるメリットについて深く掘り下げていきましょう。

逆質問とは

逆質問とは、面接の終盤に応募者から面接官(企業側)へ質問する機会のことです。面接は基本的に企業が応募者を評価する場ですが、この時間だけは立場が逆転し、応募者が企業を評価し、理解を深めるための時間となります。

しかし、その本質は単なるQ&Aコーナーではありません。転職活動における逆質問は、応募者が「自分がこの企業で働くに値するか」を主体的に見極める場であると同時に、「自分はこの企業にこれだけ貢献できる人間だ」という最終プレゼンテーションの場でもあります。

特に、新卒採用と転職採用では逆質問の持つ意味合いが異なります。新卒採用ではポテンシャルや学習意欲が重視されますが、転職採用では即戦力としての活躍が期待されます。そのため、逆質問の内容も、自身の経験やスキルをどのように活かせるか、企業の課題解決にどう貢献できるかといった、より具体的で専門的な視点が求められるのです。

この時間を有効に活用できるかどうかで、面接官のあなたに対する最終評価は大きく変わる可能性があります。

面接官が逆質問で評価する3つのポイント

面接官は、あなたが発する質問の一つひとつから、様々な要素を読み取ろうとしています。主に評価されるのは、以下の3つのポイントです。

応募者の意欲や熱意

面接官が最も知りたいことの一つが、「この応募者は、本当に当社のことを第一志望と考えてくれているのか」という点です。逆質問は、その入社意欲や仕事への熱意を測る絶好の指標となります。

例えば、企業のウェブサイトを少し見ただけで分かるような浅い質問や、福利厚生に関する質問ばかりでは、「誰でもできる質問だな」「仕事そのものより待遇にしか興味がないのかもしれない」と判断されかねません。

一方で、企業の最近のプレスリリースや中期経営計画を踏まえた質問、あるいは入社後、一日でも早く戦力になるために何をすべきかを問う質問は、「ここまで深く調べてくれているのか」「本気で当社で活躍したいと考えているのだな」というポジティブなメッセージとして伝わります。鋭く、本質を突いた質問は、あなたの熱意の何よりの証明となるのです。

企業への理解度

逆質問は、あなたがどれだけ真剣に企業研究を行ってきたかを如実に示します。面接官は、質問の質と深さから、あなたの企業理解度を評価しています。

「御社の強みは何ですか?」といった漠然とした質問は、「何も調べてきていない」と公言しているようなものです。これでは、志望度が低いと見なされても仕方ありません。

好印象を与えるのは、事前に調べた情報に基づいて、自分なりの仮説を立てた上での質問です。「〇〇というIR情報を拝見し、貴社が現在、△△という領域に注力されていると理解しました。その上で、競合の××社と比較した際の最大の差別化ポイントはどこにあるとお考えでしょうか?」といった質問は、徹底した企業研究の証であり、高い情報収集能力と分析力のアピールにも繋がります。自分で調べられることはすべて調べ尽くした、という姿勢を示すことが重要です。

コミュニケーション能力と論理的思考力

逆質問は、質問の内容そのものだけでなく、「どのように質問するか」というプロセスにおいても評価対象となります。

- 質問の構成力: 質問の意図や背景を簡潔に説明した上で、的確な問いを投げかけられるか。

- 論理的思考力: 複雑な事象や情報を整理し、本質的な論点を抽出して質問に落とし込めるか。

- 傾聴力: 面接官の回答を真摯に受け止め、さらに話を深めるような追加の問いかけができるか。

例えば、だらだらと前置きが長かったり、何が聞きたいのか要点が不明瞭だったりすると、「この人は仕事でも要領を得ないコミュニケーションをするのではないか」という懸念を抱かせるかもしれません。

一方で、質問の背景、質問、そしてその質問を通して何を確認したいのか、という構造を意識して話すことで、高いコミュニケーション能力と論理的思考力を示すことができます。逆質問は、あなたの知性をアピールするチャンスでもあるのです。

逆質問が応募者にもたらすメリット

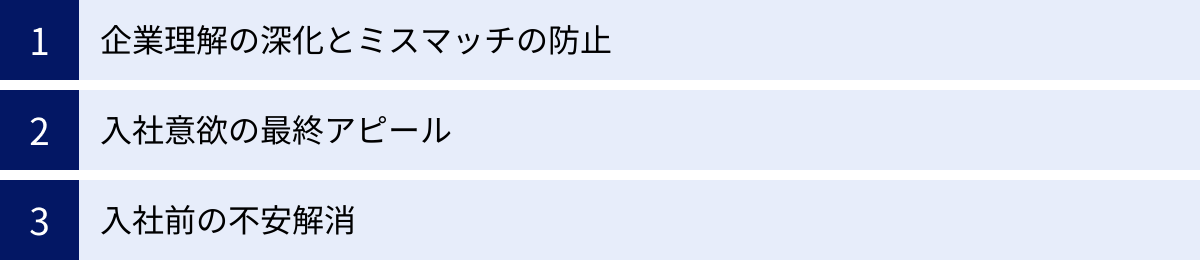

逆質問は、企業にアピールするだけの場ではありません。応募者自身にとっても、非常に大きなメリットがあります。

- 企業理解の深化とミスマッチの防止

ウェブサイトや求人票に書かれているのは、あくまで企業が発信したい「公式情報」です。逆質問は、現場のリアルな声や、公にされていない情報を引き出す貴重な機会です。チームの雰囲気、実際の働き方、上司のマネジメントスタイル、社内の課題など、入社後の働き心地を左右する重要な情報を得ることで、入社後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを未然に防ぐことができます。 - 入社意欲の最終アピール

面接本編で伝えきれなかった自分の強みや熱意を、逆質問に絡めてアピールすることが可能です。「私の〇〇という経験は、貴社の△△という課題解決に貢献できると考えておりますが、その点についてご意見をお聞かせいただけますか?」のように、質問の形を借りて自己PRを行うことで、面接官の記憶に強く残ることができます。 - 入社前の不安解消

転職は人生における大きな決断です。誰しもが不安や疑問を抱えているはずです。逆質問の時間を使って、自分が抱える懸念点を率直に問い、解消することで、納得感を持って次のステップに進むことができます。

このように、逆質問は面接官へのアピールと、自分自身の意思決定の両面において極めて重要な役割を担っています。この時間を最大限に活用することが、転職成功への近道と言えるでしょう。

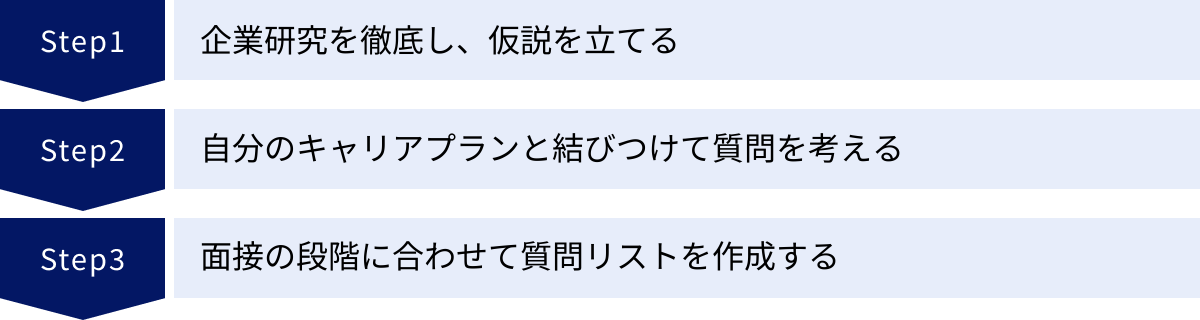

好印象を与える逆質問の準備3ステップ

優れた逆質問は、その場しのぎの思いつきでは生まれません。綿密な準備と戦略があってこそ、面接官の心に響き、自分自身の未来を切り拓く力強い一手となります。ここでは、他の応募者と差をつけるための、効果的な逆質問を準備する3つのステップを具体的に解説します。

① 企業研究を徹底し、仮説を立てる

逆質問の準備は、徹底的な企業研究から始まります。これは単に情報を集めるだけでなく、その情報を基に「自分なりの仮説」を立てるプロセスが極めて重要です。表層的な質問を避け、議論を深めるための土台を築きましょう。

【企業研究でチェックすべき情報源】

- 企業の公式情報:

- 公式サイト: 事業内容、企業理念、沿革、IR情報(投資家向け情報)、中期経営計画、ニュースリリースは必読です。特にIR情報や中期経営計画には、企業の現状分析や今後の戦略が数字と共に具体的に記されており、宝の山と言えます。

- 採用サイト: 求める人物像、社員インタビュー、キャリアパスの事例など、働き方をイメージするための情報が豊富です。

- 第三者からの情報:

- 業界ニュース・専門誌: 応募企業が属する業界全体の動向、市場の変化、競合の動きを把握します。これにより、企業が置かれている状況を客観的に理解できます。

- 新聞・経済誌の記事: 第三者の視点から企業がどのように評価されているか、どのような課題が指摘されているかを知ることができます。

- 口コミサイト: 現場のリアルな声を知る参考にはなりますが、情報の信憑性は慎重に見極める必要があります。あくまで参考程度に留め、ネガティブな情報に振り回されすぎないようにしましょう。

【仮説構築のプロセス】

情報収集で終わらせず、次のステップとして「この企業は今、どのような状況にあり、何を課題としているのか?」という仮説を立てます。この仮説こそが、鋭い質問を生み出す源泉です。

- 仮説の立て方の例(IT企業の場合):

- 情報収集: ニュースリリースで「主力事業Aの成長が鈍化傾向にある」こと、IR情報で「新規事業Bへの投資を拡大している」ことを把握する。

- 仮説構築: 「主力事業Aの市場が成熟期に入り、新たな収益の柱として新規事業Bを早急に軌道に乗せる必要があるのではないか? そのためには、事業Bのグロースを牽引できるマーケティング人材が急務なのではないか?」

- 質問への落とし込み: 「中期経営計画を拝見し、新規事業Bの拡大に注力されていると理解いたしました。この事業をさらにグロースさせる上で、現在マーケティングチームが最も重要視している課題、あるいはボトルネックとなっている点は何でしょうか?」

このように、リサーチに基づいた仮説を質問に盛り込むことで、あなたは単なる質問者ではなく、企業の課題を共に考えるビジネスパートナー候補として認識されます。

② 自分のキャリアプランと結びつけて質問を考える

次に重要なのが、質問を自分自身の経験やキャリアプランと結びつけることです。これにより、質問が「自分ごと」となり、単なる情報収集ではなく、「入社後に自分がどのように貢献できるか」という貢献意欲の表明に変わります。

【ステップ1: 自己分析とキャリアプランの明確化】

まずは自分自身の棚卸しをします。

- これまでの経験・スキル: どんな業務で、どのような成果を出してきたか。得意なことは何か。

- 強み・価値観: 自分の長所は何か。仕事において何を大切にしたいか。

- 将来のビジョン(キャリアプラン): 3年後、5年後、10年後に、どのような専門性を持ち、どのような立場で活躍していたいか。(例: 「〇〇の領域のスペシャリストになりたい」「将来的にはチームを率いるマネージャーになりたい」など)

【ステップ2: キャリアプランと企業の方向性を接続する】

自己分析で見えたキャリアプランと、企業研究で見えた企業の方向性をすり合わせ、その接点を見つけます。そして、その接点を軸に質問を作成します。

- 質問作成の例(営業職の場合):

- 自己のキャリアプラン: 「法人営業としての経験を活かし、将来的には単なる物売りではなく、顧客の経営課題を解決するソリューション営業のプロフェッショナルになりたい。」

- 企業研究で見えた方向性: 「応募企業は、近年プロダクトの機能が複雑化しており、顧客へのコンサルティング能力が求められるようになっている。」

- 質問への落とし込み: 「前職では〇〇業界向けの法人営業として、顧客の課題ヒアリングから提案までを一貫して担当してまいりました。今後はこの経験を活かし、より深く顧客の事業に入り込むソリューション提案に力を入れていきたいと考えております。貴社で活躍されている営業の方々は、顧客の潜在的な課題を引き出すために、どのようなスキルや知識を重要視されていますでしょうか?」

この質問には、「自分はソリューション営業がしたい」というキャリアプランと、「貴社でならそれが実現でき、かつ貢献できるはずだ」というメッセージが込められています。自分のやりたいことと、企業が求めていることの一致をアピールするのがポイントです。

③ 面接の段階に合わせて質問リストを作成する

逆質問は、どの面接で誰に質問するかによって、その内容を最適化する必要があります。一次面接、二次面接、最終面接では、面接官の役職や見ているポイントが異なるためです。それぞれのフェーズに合わせた質問リストを事前に準備しておきましょう。

| 面接フェーズ | 主な面接官 | 見ているポイント | 質問の方向性 |

|---|---|---|---|

| 一次面接 | 人事担当者、現場の若手〜中堅社員 | 基礎的なスキル、人柄、チームへの適応力 | 現場レベルの具体的な業務内容、働き方、チームの雰囲気 |

| 二次面接 | 部門長、課長、マネージャー | 専門性、即戦力性、部署への貢献度 | 部署の課題・目標、マネジメント方針、個人の裁量 |

| 最終面接 | 役員、社長 | 企業文化との一致、将来性、長期的な貢献意欲 | 経営戦略、企業ビジョン、業界の展望、入社への覚悟 |

【質問リスト作成のポイント】

- 数を多めに用意する: 各フェーズで5〜10個程度の質問をリストアップしておきましょう。面接中に答えが判明してしまうケースも多いため、複数の選択肢を持っておくと安心です。

- 優先順位をつける: リストアップした質問の中で、「これだけは絶対に聞きたい」という核心的な質問に優先順位をつけておきます。

- 質問の意図をメモしておく: なぜその質問をしたいのか、その質問を通して何を確認したいのかを簡潔にメモしておくと、面接本番で落ち着いて質問の意図を説明できます。

この3つのステップを丁寧に行うことで、あなたの逆質問は深みと説得力を増し、面接官に「この人と一緒に働きたい」と思わせる強力なツールへと進化するでしょう。

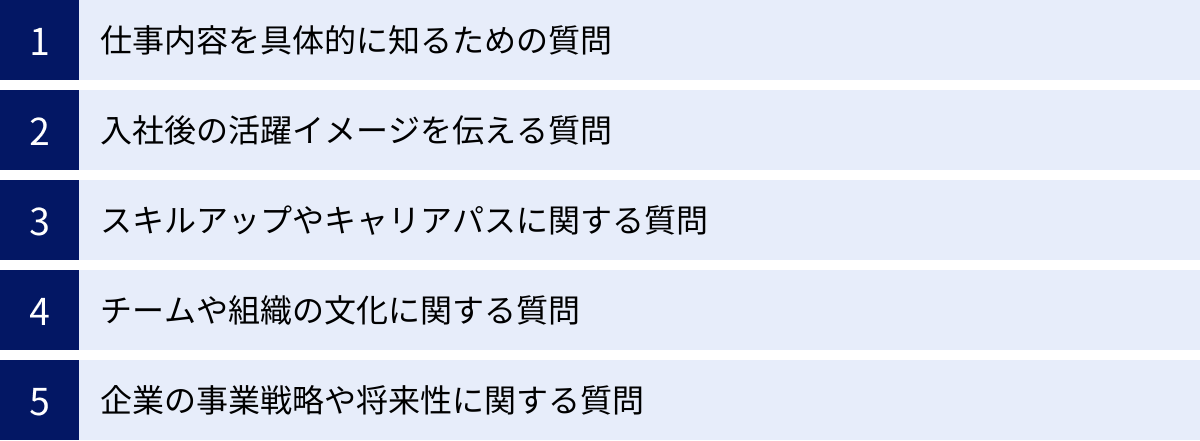

【目的別】意欲が伝わる逆質問の例文

逆質問は、あなたの知りたいことに応じて、様々な切り口で投げかけることができます。ここでは「仕事内容」「活躍イメージ」「キャリアパス」「組織文化」「事業戦略」という5つの目的別に、意欲や熱意が伝わる逆質問の例文を紹介します。例文を参考に、自分自身の言葉でアレンジして活用してみてください。

仕事内容を具体的に知るための質問

求人票やウェブサイトの情報だけでは、実際の業務内容を細部まで把握するのは困難です。現場のリアルな情報を引き出し、入社後の働き方を具体的にイメージするための質問は、ミスマッチを防ぐ上で非常に重要です。

- 質問の意図: 業務の解像度を上げ、自分がその環境でパフォーマンスを発揮できるかを見極める。主体的に業務に取り組む姿勢を示す。

- 例文1: 「配属が予定されているチームの、1週間の典型的な業務スケジュール(定例ミーティングの頻度や内容、個人のタスクとチームでの協業のバランスなど)について、差し支えなければ教えていただけますでしょうか?」

- ポイント: 1日の流れよりも「1週間」と少し広いスパンで聞くことで、業務の繁閑やリズムをより立体的に理解できます。

- 例文2: 「このポジションで最も重要視されているミッションは何でしょうか?また、そのミッションの進捗や成果は、どのような指標(KPI)で測られるのでしょうか?」

- ポイント: 成果を出すことに意欲的であり、入社後すぐに目標に向かって走れる人材であることをアピールできます。

- 例文3: 「業務を進める上で、最も頻繁に連携する部署やチームはどちらになりますか?また、その連携を円滑に進めるために、どのような工夫をされていますか?」

- ポイント: 自分の役割だけでなく、組織全体の中での立ち位置を理解しようとする視点を示し、協調性をアピールできます。

- 例文4: 「求人票に記載のあった『〇〇業務』について、もう少し具体的に、どのようなツールを使い、どのようなプロセスで進めていくのかお伺いできますか?」

- ポイント: 職務経歴書の内容を具体的に掘り下げることで、自分のスキルセットが活かせるかをより正確に判断できます。

入社後の活躍イメージを伝える質問

ただ質問するだけでなく、自分の経験やスキルをさりげなく織り交ぜることで、「自分は即戦力として貢献できる」という強いメッセージを伝えることができます。入社後の活躍を面接官に具体的にイメージさせましょう。

- 質問の意図: 自分の強みが企業のニーズと合致していることを確認し、貢献意欲をアピールする。入社後の早期立ち上がりへの意欲を示す。

- 例文1: 「前職では〇〇のプロジェクトにおいて、△△というスキルを活かして□□という成果を出すことができました。この経験は、貴社にご縁をいただけた場合、具体的にどのような場面で活かせるとお考えでしょうか?」

- ポイント: 自分の実績を具体的に述べた上で、企業側の視点を求めることで、独りよがりではない客観的な貢献可能性を探る姿勢を示せます。

- 例文2: 「一日でも早くチームの戦力となるために、入社前に学習しておくべき技術や知識、キャッチアップしておくべき情報(推奨書籍や資料など)があれば、ぜひご教示いただきたいです。」

- ポイント: 入社が決まる前から準備を始めるという、極めて高い学習意欲と主体性をアピールできる、非常に効果的な質問です。

- 例文3: 「このポジションで高い成果を出し、活躍されている方に共通する思考様式や行動特性があれば教えていただけますか?」

- ポイント: 成功のロールモデルを理解し、それに倣って成長したいという素直さと向上心を示せます。

- 例文4: 「入社後、まず最初の3ヶ月間で、どのような状態に到達していることが期待されますでしょうか?具体的な目標やマイルストーンがあればお伺いしたいです。」

- ポイント: 短期的な目標を明確にすることで、入社直後から迷いなく業務に取り組む意欲があることを伝えられます。

スキルアップやキャリアパスに関する質問

長期的な視点で企業に貢献したいという意思を示すには、自身の成長やキャリアに関する質問が有効です。成長意欲の高い人材は、企業にとっても魅力的です。

- 質問の意-図: 自身の成長意欲と、その企業で長く働き続けたいという長期的な貢献意欲を示す。

- 例文1: 「貴社では、〇〇職のキャリアパスとして、スペシャリストを目指す道と、マネジメントを目指す道があると拝見しました。それぞれのキャリアを歩む上で、どのようなスキルセットや経験が求められますでしょうか?」

- ポイント: 漠然とキャリアを聞くのではなく、具体的な選択肢を提示した上で聞くことで、自身のキャリアプランを真剣に考えていることが伝わります。

- 例文2: 「社員の方々のスキルアップを支援するための研修制度や資格取得支援制度についてお伺いしたいです。特に、現場の皆様がよく活用されている制度はございますか?」

- ポイント: 制度の有無だけでなく「活用実態」を聞くことで、よりリアルな育成環境を把握しようとする姿勢が見えます。

- 例文3: 「上長との定期的な1on1ミーティングや、目標設定・評価フィードバックの機会は、どのくらいの頻度で、どのような形で行われていますか?」

- ポイント: 客観的なフィードバックを成長の糧にしたいという、プロフェッショナルな姿勢を示すことができます。

- 例文4: 「将来的には〇〇の領域にも挑戦し、自身の専門性を広げていきたいと考えております。貴社には、社内公募制度やジョブローテーションなど、社員の挑戦を後押しする仕組みはございますか?」

- ポイント: 現在の職務だけでなく、将来的なキャリアの広がりまで見据えていることを伝え、高いポテンシャルを感じさせます。

チームや組織の文化に関する質問

スキルや経験がマッチしていても、組織文化が合わなければ、長期的に活躍することは難しいでしょう。カルチャーフィットを見極めると同時に、自分がチームの一員として円滑に機能できることをアピールします。

- 質問の意図: 自分がその組織に馴染めるかというカルチャーフィットを見極める。協調性やチームワークを重視する姿勢を示す。

- 例文1: 「配属予定のチームは、どのようなバックグラウンドを持つ方が多いのでしょうか?また、チーム全体の雰囲気は、活発に意見交換をしながら進めるスタイルか、各自が集中して取り組むスタイルか、どちらに近いですか?」

- ポイント: どのようなメンバーと働くことになるのか、チームの働き方のスタイルを具体的に質問することで、入社後のイメージを掴もうとする姿勢を見せます。

- 例文2: 「貴社が掲げられている行動指針(バリュー)の中で、〇〇様(面接官)が、日々の業務の中で特に重要だと感じ、意識されているものは何でしょうか?」

- ポイント: 企業理念が現場にどう浸透しているかに関心があることを示し、理念への共感をアピールします。

- 例文3: 「中途で入社された方は、これまでどのようなプロセスで組織に馴染み、活躍されてきましたか?オンボーディングの期間やサポート体制についてお伺いしたいです。」

- ポイント: 中途入社者としての自身の立場を理解し、スムーズな立ち上がりのために努力する意思があることを伝えられます。

- 例文4: 「チームで意見が分かれたり、難しい課題に直面したりした際に、皆様はどのようにして乗り越えていますか?具体的なエピソードがあればお聞かせください。」

- ポイント: 困難な状況でのチームワークのあり方に関心を持つことで、建設的な議論や問題解決に貢献できる人材であることを示唆します。

企業の事業戦略や将来性に関する質問

特に二次面接以降や最終面接で効果的なのが、経営的な視点を取り入れた質問です。いち従業員としてだけでなく、事業の成長を共に担うパートナーとしての視座の高さを示すことができます。

- 質問の意図: 経営視点を持ち、企業の未来に貢献したいという高い意識を示す。業界や市場への深い理解をアピールする。

- 例文1: 「〇〇新聞の記事で、社長が『△△というビジョン』について語られているのを拝見し、大変感銘を受けました。この壮大なビジョンを実現する上で、現場の社員一人ひとりには、今どのようなことが最も期待されていますでしょうか?」

- ポイント: 事前に調べた具体的な情報(社長の発言など)に言及することで、企業への強い関心とリサーチ力を示せます。

- 例文2: 「競合であるA社が最近、〇〇という新サービスを発表しましたが、この動きは貴社の事業戦略にどのような影響を与えるとお考えですか?また、それに対する貴社ならではの対抗策や強みについてお聞かせください。」

- ポイント: 業界動向や競合の動きを把握していることを示し、戦略的な思考ができる人材であることをアピールできます。

- 例文3: 「中期経営計画の中で、〇〇事業の海外展開を加速させるとありました。その中で、私が担うことになる△△のポジションは、この大きな戦略の中でどのような役割を果たすことが期待されているのでしょうか?」

- ポイント: 会社の大きな戦略と自分の役割を結びつけて考えることで、視野の広さと当事者意識の高さを示せます。

- 例文4: 「今後、貴社が事業をさらに拡大していく上で、最大の機会(チャンス)と、乗り越えるべき最大の課題(リスク)は、それぞれ何だとお考えでしょうか?」

- ポイント: 役員クラスの面接官に対して、経営者と同じ視点で事業を捉えようとする高い視座を示すことができる、非常に強力な質問です。

【面接フェーズ別】逆質問のポイントと例文

逆質問は、面接のフェーズ、つまり誰に質問するかによってその効果が大きく変わります。現場担当者、部門長、そして経営層では、それぞれ立場も視点も異なります。各フェーズの面接官に響く、戦略的な逆質問のポイントと例文を見ていきましょう。

一次面接で有効な逆質問

一次面接の面接官は、人事担当者や現場の若手〜中堅社員であることが多いです。ここでは、基礎的な職務能力や人柄、そして何より「この人と一緒に働きたいか」というチームへのフィット感が見られています。したがって、質問の焦点は、現場レベルの具体的な業務内容や働く環境に向けるのが効果的です。

- ポイント: 自分がその職場で働く姿を具体的にイメージし、ミスマッチがないかを確認するための質問を心がける。専門的すぎたり、経営戦略に踏み込みすぎたりする質問は、この段階では時期尚早と捉えられる可能性があります。

現場の業務内容やチームに関する質問

入社後の日常をリアルに想像するための質問です。主体的に業務に取り組む姿勢や、チームの一員として貢献したいという意欲を示します。

- 例文1: 「チーム内での情報共有は、チャットツールや定例ミーティングなど、主にどのような方法で行われていますか?円滑なコミュニケーションのために工夫されている点があれば教えていただきたいです。」

- 解説: チームワークを重視し、効率的なコミュニケーションに関心があることを示せます。

- 例文2: 「この仕事の最もやりがいを感じる瞬間と、逆に、乗り越えるのが大変だと感じる点はどのようなことでしょうか?差し支えなければ、〇〇様(面接官)個人のご経験をお聞かせいただけますか。」

- 解説: 仕事の光と影の両面を理解しようとする真摯な姿勢と、面接官個人への関心を示すことで、対話的な雰囲気を作り出せます。

- 例文3: 「現在、チームが最も力を入れて取り組んでいるプロジェクトや目標は何ですか?また、その中で新しく入るメンバーは、どのような役割を期待されていますか?」

- 解説: チームの現状への関心と、即戦力として貢献したいという意欲を直接的に伝えることができます。

求められるスキルや経験に関する質問

自分のスキルセットと企業が求める要件が合致しているかをすり合わせ、入社後の早期活躍への意欲をアピールします。

- 例文1: 「このポジションで着実に成果を出すために、最も重要となるスキルやスタンスは何だとお考えですか?」

- 解説: 企業が求める核心的な能力を理解し、自身の強みと照らし合わせることで、自己PRの精度を高めることができます。

- 例文2: 「入社される方に、最初の3ヶ月間でどのような状態になっていることを期待されますか?具体的なマイルストーンがあればお伺いしたいです。」

- 解説: 入社後のオンボーディング期間の目標を明確にし、計画的に業務に取り組む姿勢を示せます。

- 例文3: 「現在、チームが抱えている技術的な、あるいは業務上の課題があれば、差し支えない範囲で教えていただけますでしょうか?私の〇〇の経験が、その解決の一助となればと考えております。」

- 解説: 課題解決への意欲を示しつつ、自分の経験を具体的に提示することで、強力な自己アピールに繋がります。

二次面接で有効な逆質問

二次面接では、配属予定部署の部門長やマネージャーが登場することが一般的です。彼らが見ているのは、専門的なスキルや実績はもちろんのこと、「この応募者が入社すれば、部署の目標達成にどう貢献してくれるか」という、より具体的な戦力としての価値です。一次面接よりも一歩踏み込んだ、戦術的・管理的な視点からの質問が求められます。

- ポイント: 自分のスキルや経験が、部署が抱える課題の解決や目標達成に直結することを示す。単なる労働力ではなく、事業を推進するパートナーとしてのポテンシャルを感じさせることが重要です。

部署の課題や目標に関する質問

部署全体の動きに関心を持ち、その一員として貢献したいという当事者意識の高さを示します。

- 例文1: 「〇〇部長が現在管轄されている部署において、今期の最重要目標(KGI/KPI)は何でしょうか?また、その目標達成に向けて、現在最も注力されている施策についてお伺いできますか。」

- 解説: マネジメント層と同じ視点で目標を捉えようとする姿勢は、高いビジネス理解度のアピールになります。

- 例文2: 「その目標を達成する上で、現在どのような課題があると認識されていますか?もしよろしければ、私の〇〇という経験がその解決にどう貢献できるか、少しお話しさせていただいてもよろしいでしょうか。」

- 解説: 課題を聞くだけでなく、解決策まで提示しようとする積極的な姿勢は、面接官に強い印象を残します。

- 例文3: 「来期に向けて、部署として新たに挑戦しようとしていることや、変革しようとしていることはありますか?」

- 解説: 現状維持ではなく、未来に向けた変化に関心があることを示し、変化に対応できる柔軟性と成長意欲をアピールします。

マネジメントや評価制度に関する質問

上司となる可能性のある人物のマネジメントスタイルや、自身の働きがどう評価されるかに関心を持つことは、入社後のパフォーマンスに直結するため重要です。

- 例文1: 「〇〇様(面接官)は、チームメンバーをマネジメントする上で、どのようなことを最も大切にされていますか?また、メンバーの成長をどのようにサポートされていますか?」

- 解説: 上司の価値観を理解しようとする姿勢は、円滑な人間関係を築く上で重要です。また、自身の成長意欲も同時に示すことができます。

- 例文2: 「部署の目標は、どのように個人の目標に落とし込まれ、それが評価に繋がるのでしょうか?評価のプロセスやフィードバックの頻度について教えてください。」

- 解説: 評価制度への関心は、成果を正当に評価されたいというプロフェッショナル意識の表れです。

- 例文3: 「成果を出したメンバーや、チームに貢献したメンバーに対して、どのようなフィードバックや称賛の文化がありますか?」

- 解説: ポジティブな組織文化で働きたいという意欲と、チームへの貢献を重視する姿勢を示すことができます。

最終面接で有効な逆質問

最終面接の相手は役員や社長といった経営層です。ここでは、個別のスキル以上に、企業の理念やビジョンへの深い共感、業界全体を俯瞰する視座の高さ、そして何より「この会社と共に成長していきたい」という長期的な覚悟が問われます。

- ポイント: これまでの面接で得た情報を踏まえ、企業の未来と自分の未来を重ね合わせるような、大局的で熱意のこもった質問を準備する。入社への強い覚悟を示すことが、最後の決め手となります。

経営戦略や会社のビジョンに関する質問

経営者と同じ目線で会社の未来を考え、その一員として貢献したいという強い意志を示します。

- 例文1: 「本日の面接を通じて、貴社の事業やビジョンへの理解が深まり、ますます強く惹かれております。〇〇社長が、5年後、10年後、貴社をどのような企業にしていきたいとお考えか、その展望をお聞かせいただけますでしょうか。」

- 解説: 会社の未来への強い関心と、そこに自分も関わりたいという熱意を伝えることができます。

- 例文2: 「〇〇という世界的な市場の変化は、貴社の事業にとって大きな機会であると同時に、挑戦でもあると拝察いたします。この変化を捉え、持続的に成長していくために、今後どのような点が重要になるとお考えですか。」

- 解説: 業界全体をマクロな視点で捉える能力と、事業の将来性について深く考察していることを示せます。

- 例文3: 「社長の〇〇というメッセージに深く共感いたしました。このビジョンを実現していく上で、これから入社する社員に最も期待することは、どのようなことでしょうか。」

- 解説: ビジョンへの共感を示した上で、自分がどうあるべきかを問うことで、期待に応えたいという真摯な姿勢を伝えられます。

入社への覚悟を示す質問

質問という形式を借りて、入社の意思が固まっていることを伝え、最後のダメ押しをします。

- 例文1: 「本日は最終面接という貴重な機会をいただき、誠にありがとうございました。お話を伺い、貴社で働きたいという気持ちが確固たるものになりました。もし内定をいただけましたら、入社日までに何か準備しておくべきこと、身につけておくべき知識はございますでしょうか。」

- 解説: 入社を前提とした質問をすることで、これ以上ないほど強い入社意欲を示すことができます。

- 例文2: 「これまでの面接で疑問点はすべて解消いたしました。最後に、〇〇様(役員)が、数ある企業の中で貴社で働き続ける理由や、最も大きな魅力に感じていらっしゃる点を、ぜひお伺いしたいです。」

- 解説: 面接官個人へのリスペクトを示し、その答えに共感することで、企業文化へのフィットをアピールする最後の機会となります。

- 注意点: この段階で給与や休日といった条件面の質問をするのは、それまでの高い視座からの質問の価値を下げてしまう可能性があるため、避けるのが賢明です。条件交渉は内定後の面談で行いましょう。

【職種別】専門性をアピールする逆質問の例文

逆質問は、あなたの職種に関する専門知識やプロフェッショナルとしての視点を示す絶好の機会です。ここでは、主要な職種別に、専門性を効果的にアピールするための逆質問の例文を紹介します。自分の職種に合わせてカスタマイズし、面接官に「この人はデキる」と思わせましょう。

営業職向けの質問

営業職の面接では、目標達成意欲、顧客志向、戦略的思考などが評価されます。これらの能力を逆質問でアピールしましょう。

- ポイント: 売上や目標という数字への意識、顧客との関係構築、そして市場や競合を分析する戦略的な視点を示すことが重要です。

- 例文1: 「営業部門全体の現在の最重要KPIは、新規顧客の獲得と既存顧客へのアップセル・クロスセル、どちらに比重を置いていますか?また、その背景にある事業戦略についてお伺いできますか。」

- 解説: 営業活動の方向性を理解しようとする姿勢は、戦略的に動ける人材であることを示します。

- 例文2: 「貴社で常に高い成果を上げているトップセールスの方に共通する営業スタイルや、成功の要因は何だとお考えでしょうか?ぜひ参考にさせていただきたいです。」

- 解説: 成功事例から学ぼうとする謙虚さと高い向上心をアピールできます。

- 例文3: 「営業活動を効率化・高度化するために、SFAやCRMといったツールは導入されていますか?また、データをどのように分析し、次のアクションに繋げているのか具体的な活用事例があれば教えてください。」

- 解説: データに基づいた科学的な営業アプローチに関心があることを示し、現代的な営業スキルを持つ人材であることを印象付けます。

- 例文4: 「競合他社と比較してお客様から最も評価されている製品・サービスの強みは何でしょうか?逆に、営業現場で『もっとこうだったら提案しやすいのに』と感じる点があればお聞きしたいです。」

- 解説: 顧客視点と現場感覚の両方を持ち合わせていることを示し、製品やサービスの改善にも貢献できるポテンシャルを感じさせます。

エンジニア職・IT職向けの質問

エンジニア職の面接では、技術的な好奇心、学習意欲、チーム開発への貢献意識、そしてプロダクトへの当事者意識が重視されます。

- ポイント: コードの品質、開発プロセス、新しい技術への感度、そしてチームとしての開発文化に関する質問が有効です。

- 例文1: 「開発チームでは、コードレビューはどのような文化・プロセスで行われていますか?例えば、レビューの観点(設計、可読性、パフォーマンスなど)や、指摘への対応方針などについてお伺いしたいです。」

- 解説: コード品質への高い意識と、チームでプロダクトを良くしていこうという協調性を示せます。

- 例文2: 「技術的負債の存在は、どの開発組織にもあるかと思いますが、貴社ではその返済に向けて、どのような計画や取り組みをされていますか?(例:リファクタリングの時間を確保している、など)」

- 解説: 長期的な視点でシステムの健全性を考える成熟したエンジニアであることをアピールできます。

- 例文3: 「新しい技術やライブラリの選定・導入は、どのようなプロセスで決定されますか?エンジニアからのボトムアップでの提案が歓迎される文化はありますでしょうか。」

- 解説: 技術への高いアンテナと、主体的に開発環境の改善に貢献したいという意欲を示すことができます。

- 例文4: 「開発の生産性を高めるための環境(CI/CDパイプラインの整備状況、利用しているクラウドサービス、支給されるPCのスペックなど)について、もう少し詳しく教えていただけますか?」

- 解説: 開発者体験(Developer Experience)を重視する姿勢は、生産性への高い意識の表れと評価されます。

企画・マーケティング職向けの質問

企画・マーケティング職では、論理的思考力、市場分析能力、データに基づいた意思決定能力、そしてROI(投資対効果)への意識が求められます。

- ポイント: 顧客理解、データ活用、効果測定、そして事業貢献への意識を質問に盛り込むことが重要です。

- 例文1: 「マーケティング施策の成果は、最終的に事業のどのKGI(重要目標達成指標)に繋がるものとして評価されますか?また、施策の効果測定で特に重視しているKPI(重要業績評価指標)があれば教えてください。」

- 解説: 施策の実行だけでなく、その先にある事業貢献まで見据えていることを示し、ビジネス視点の高さをアピールできます。

- 例文2: 「現在のメインターゲット顧客層について、デモグラフィック情報だけでなく、どのようなインサイト(価値観、悩み、行動特性など)をお持ちでしょうか?ペルソナ像などがあればお伺いしたいです。」

- 解説: 表面的なデータだけでなく、顧客を深く理解しようとするマーケターとしての姿勢を示せます。

- 例文3: 「新しい企画が立案されてから、承認され、実行に移されるまでの、社内での意思決定プロセスや、関連部署(営業、開発など)との連携はどのように行われていますか?」

- 解説: 企画を円滑に推進するための実行力や調整能力に関心があることを示します。

- 例文4: 「最近実施されたマーケティングキャンペーンの中で、最も成功したと感じるものと、その成功要因についてどのように分析されているか、お聞かせいただけますか?」

- 解説: 成功事例から学び、再現性のある成果を出そうとする意欲と分析能力をアピールできます。

事務・バックオフィス職向けの質問

経理、人事、総務などの事務・バックオフィス職では、正確性、効率化への意識、そして他部署を支えるホスピタリティや連携能力が重要になります。

- ポイント: 業務の正確性を担保する仕組み、効率化への貢献意欲、そして他部署との円滑なコミュニケーションに関する質問が効果的です。

- 例文1: 「〇〇(担当業務)の正確性を担保するために、ダブルチェックの体制や、システム化されている部分など、どのような工夫がなされていますか?」

- 解説: ミスなく業務を遂行することへの責任感の強さを示せます。

- 例文2: 「現在、部署全体として取り組んでいる業務効率化のテーマやプロジェクトはありますか?私も前職でRPAツールを使って定型業務を自動化した経験があり、貢献できるかと考えております。」

- 解説: 現状維持に満足せず、常に改善を考える姿勢と、具体的な貢献イメージを伝えることができます。

- 例文3: 「他部署から様々な依頼や問い合わせがあるかと思いますが、円滑なコミュニケーションや優先順位付けのために、チームとして工夫されているルールや仕組みはありますか?」

- 解説: コーポレート部門としてのサービスマインドと、複数タスクを管理する能力を示せます。

- 例文4: 「繁忙期は例年いつ頃で、その時期はどのようにチームで協力して乗り越えていますか?また、平常時の残業時間についても、差し支えなければ教えていただけますでしょうか。」

- 解説: チームワークを重視する姿勢と、現実的な働き方を把握しようとする真摯な態度を伝えることができます。

絶対に避けたいNGな逆質問7選

意欲をアピールするはずの逆質問が、かえってマイナス評価に繋がってしまうケースも少なくありません。ここでは、面接官をがっかりさせ、あなたの評価を下げてしまう可能性のある「絶対に避けたいNGな逆質問」を7つ、具体的な理由と改善策と共に紹介します。

| NGな逆質問の種類 | なぜNGなのか | 代替案・改善策 |

|---|---|---|

| ① 調べればすぐに分かる質問 | 企業研究不足、意欲が低いと判断される | 自分で調べた上で、さらに踏み込んだ質問をする |

| ② 条件面ばかりの質問 | 仕事内容より待遇を重視している印象を与える | 内定後や条件面談の場で確認する。どうしても聞きたい場合は聞き方を工夫する |

| ③ プライベートな質問 | 面接官を困惑させ、TPOをわきまえない人物だと思われる | 業務に関係のない個人的な質問は絶対に避ける |

| ④ 「はい/いいえ」で終わる質問 | 会話が広がらず、アピールの機会を失う | 「どのように」「なぜ」などオープンクエスチョンを心がける |

| ⑤ 前職の不満と比較する質問 | 他責思考でネガティブな印象を与える | ポジティブな動機や貢献意欲に焦点を当てる |

| ⑥ 企業の理念や方針を否定する質問 | 協調性がなく、批判的だと見なされる | まずは共感を示した上で、建設的な提案に繋がるような聞き方をする |

| ⑦ 「特にありません」と答える | 意欲がない、関心がないと判断され、絶好のアピール機会を逃す | 最低でも1〜2つは準備していく。本当にない場合は感謝を述べる |

① 調べればすぐに分かる質問

これは最も基本的な、そして最もやってはいけないNG質問です。

- NG例: 「御社の事業内容を教えてください」「企業理念は何ですか?」「従業員数は何名ですか?」

- なぜNGか: これらの情報は、企業の公式サイトや採用ページを数分見れば誰でも分かることです。このような質問をすると、面接官は「この人は、うちの会社に本気で興味があるのだろうか?」「準備不足で意欲が低い」と判断せざるを得ません。

- 改善策: 調べた情報を前提とした上で、一歩踏み込んだ質問に変換しましょう。「企業理念である『〇〇』に深く共感いたしました。この理念を実践するために、社員の方々が日々の業務で特に意識されていることは何でしょうか?」のように、「知っている」ことを示した上で、さらに深い部分を聞くのがポイントです。

② 給与や福利厚生など条件面ばかりの質問

待遇は転職において重要な要素ですが、逆質問の場でストレートに、かつ何度も聞くのは避けるべきです。

- NG例: 「お給料はいくらいただけますか?」「残業代は1分単位で出ますか?」「有給消化率は100%ですか?」

- なぜNGか: 面接、特に序盤の段階で条件面の質問に終始すると、「仕事内容や企業への貢献よりも、自分の待遇しか考えていない」という印象を与えてしまいます。入社意欲よりも権利主張が強い人物と見なされるリスクがあります。

- 改善策: 給与や福利厚生に関する詳細な確認は、内定後に行われる条件面談の場で行うのが基本です。どうしても面接で触れたい場合は、聞き方を工夫しましょう。「成果を出した社員の方々は、どのように評価され、それが昇給や昇進に反映されるのでしょうか?」のように、成果への貢献意欲とセットで聞くと、ポジティブな印象に変わります。

③ 面接官が答えられないプライベートな質問

面接官との距離を縮めようとする意図があったとしても、プライベートに踏み込む質問は絶対にNGです。

- NG例: 「〇〇様はご結婚されていますか?」「休日は何をされているのですか?」「どちらにお住まいですか?」

- なぜNGか: これらの質問は業務と一切関係がなく、相手を困惑させます。プライバシーの侵害と受け取られる可能性もあり、社会人としてのTPOをわきまえない、デリカシーのない人物という致命的なレッテルを貼られかねません。

- 改善策: ありません。絶対にしないでください。面接官の人柄に触れたいのであれば、「〇〇様がこのお仕事で最もやりがいを感じる瞬間は何ですか?」といった、仕事を通じた質問に留めましょう。

④ 「はい/いいえ」で終わってしまう質問

せっかくの対話の機会を、自ら閉ざしてしまうような質問です。

- NG例: 「研修制度はありますか?」「チームの雰囲気は良いですか?」「リモートワークは可能ですか?」

- なぜNGか: これらの質問は「はい」か「いいえ」で答えが終わってしまい、そこから会話が広がりません。深い情報を引き出すことができず、アピールの機会も失ってしまいます。

- 改善策: 5W1H(What, Why, When, Where, Who, How)を意識したオープンクエスチョンに変換しましょう。「研修制度は、『どのような』内容のものが用意されていますか?」「皆様は『どのように』コミュニケーションを取って、良い雰囲気を作られていますか?」と聞くことで、面接官は具体的な説明をせざるを得なくなり、より多くの情報を引き出せます。

⑤ 前職の不満と比較するネガティブな質問

転職理由が前職への不満であったとしても、それを逆質問の場で露骨に出すのは得策ではありません。

- NG例: 「前職は評価制度が不透明で不満だったのですが、御社は正当に評価してくれますか?」「前は残業が多すぎたのですが、御社は大丈夫ですよね?」

- なぜNGか: 前職の悪口は、聞いている側を不快にさせるだけでなく、「この人は環境のせいにする他責思考の持ち主だ」「入社してもまた不満を言うのではないか」というネガティブな印象を与えます。

- 改善策: ポジティブな表現に変換し、未来志向の質問にしましょう。「私は、自身の貢献が正当に評価される環境で、より高いモチベーションを持って働きたいと考えております。貴社の評価制度で重視されている点についてお聞かせいただけますか?」のように、「〜したい」という前向きな動機として伝えましょう。

⑥ 企業の理念や方針を否定するような質問

良かれと思っての提言や問題提起のつもりでも、伝え方次第では批判的・高圧的と受け取られます。

- NG例: 「この事業戦略で本当に成功するのですか?」「なぜ〇〇のような非効率な方法を取っているのですか?」「私ならこうしますが、どう思いますか?」

- なぜNGか: まだ組織の一員でもない応募者が、上から目線で企業の方針を問いただすような態度は、協調性がなく、扱いにくい人物だと判断されます。

- 改善策: まずは共感やリスペクトを示した上で、謙虚に質問する姿勢が重要です。「〇〇という事業戦略に大変興味を持ちました。この戦略を成功に導く上で、最も重要なポイントは何だとお考えですか?」のように、まずは相手の考えを受け入れ、理解しようとする姿勢を見せましょう。

⑦ 「特にありません」と答える

これは最悪の回答です。この一言で、それまでの面接での高評価が覆ってしまう可能性すらあります。

- なぜNGか: 企業への関心や入社意欲がないことの証と見なされます。面接官は「うちの会社に興味がないなら、なぜ応募してきたのだろう」と疑問に思うでしょう。最後の自己アピールの機会を自ら放棄する、非常にもったいない行為です。

- 改善策: 最低でも1〜2個は質の高い質問を準備しておくのが社会人としてのマナーです。万が一、面接中に用意した質問の答えがすべて出てしまった場合は、「本日は非常に丁寧にご説明いただいたおかげで、疑問に思っていた点はすべて解消いたしました。お話を伺い、ますます貴社で働きたいという気持ちが強くなりました。誠にありがとうございました。」と、感謝と入社意欲を伝えることで、ポジティブな印象で締めくくることができます。

逆質問に関するよくある疑問と回答

逆質問の準備を進める中で、多くの人が抱くであろう細かな疑問についてお答えします。万全の態勢で面接に臨むために、ぜひ参考にしてください。

逆質問は何個くらい準備すればいい?

結論として、5〜10個程度準備しておくのが理想的です。

その理由は、面接の会話の流れの中で、用意していた質問の答えが自然と出てきてしまうことがよくあるからです。質問が1〜2個しか手元にないと、いざ逆質問の時間になった際に「聞きたいことがなくなってしまった」と焦ることになりかねません。

複数の質問を用意しておくことで、状況に応じて最適な質問を選択できる余裕が生まれます。一次面接用、二次面接用など、フェーズごとにもリストアップしておくとさらに万全です。

実際に面接の場でする質問の数は、2〜3個が適切とされています。

- 1個だけ: 意欲が低い、あるいは準備不足と見られる可能性があります。

- 4個以上: 時間を取りすぎてしまい、他の応募者や面接官のスケジュールに影響を与える可能性があります。「話が長い」「空気が読めない」という印象を持たれるリスクも。

用意した10個の質問の中から、その場の雰囲気や面接の流れを読んで、最も効果的だと思われる2〜3個を厳選して質問するのがスマートな対応です。事前に質問に優先順位をつけておくことをお勧めします。

用意した質問の答えが面接中に分かってしまったら?

これは非常によくあるケースです。しかし、ここで「特にありません」と答えてしまうのは前述の通りNGです。この状況を乗り切る、むしろチャンスに変える対応策があります。

- 対応策1: 感謝を述べた上で、別の質問をする

「〇〇についてお伺いしようと考えておりましたが、先ほどの〇〇様のご説明で大変よく理解できました。ありがとうございます。そこで、代わりに△△についてお伺いしてもよろしいでしょうか?」

この一言があるだけで、「人の話をしっかり聞いている」という傾聴力と、「臨機応変に対応できる」という柔軟性のアピールに繋がります。 - 対応策2: 理解した内容をさらに深掘りする

「先ほど、〇〇というお話があり、非常に興味深く感じました。その点についてもう少し詳しくお伺いしたいのですが、具体的に△△というケースでは、どのように対応されているのでしょうか?」

これは、ただ聞いているだけでなく、内容を自分なりに解釈・思考していることを示す高度なテクニックです。相手の説明を引用することで、対話がより深まります。

いずれにせよ、準備していた質問が無駄になったと考えるのではなく、自分の理解度が深まった証拠とポジティブに捉え、次のアクションに繋げることが重要です。

オンライン面接(Web面接)での逆質問の注意点は?

基本的な考え方や質問内容は、対面の面接と変わりません。しかし、オンライン特有の環境を考慮したいくつかの注意点があります。

- 環境面の準備は万全に: 逆質問の最中に音声が途切れたり、映像が固まったりすると、せっかくの良い質問も効果が半減します。安定した通信環境を確保し、マイクやカメラのテストは事前に行っておきましょう。

- リアクションは少し大きめに: オンラインでは、対面よりも表情や声のトーンが伝わりにくい傾向があります。面接官が回答してくれている間は、普段より少し意識して相槌を打ったり、頷いたりすることで、「しっかり聞いています」というサインを送ることができます。

- 話すときはハキハキと: 小さな声や早口は、マイク越しでは聞き取りにくくなります。いつもより少しだけゆっくり、はっきりとした口調で質問することを心がけましょう。

- カンペ(メモ)の扱いに注意: 手元に準備した質問リストを置くこと自体は問題ありません。しかし、視線が下がりっぱなしで、メモをただ読み上げているように見えるのはNGです。あくまで自然な会話を意識し、キーワードを確認する程度に留めましょう。カメラのレンズの少し下あたりにメモを配置すると、視線が不自然になりにくいです。

「最後に言い残したことはありますか?」と聞かれたら?

この質問は、逆質問とは少しニュアンスが異なります。これは、面接官からの「最後の自己アピールの機会ですよ」というメッセージです。単に新たな質問をするのではなく、面接全体を締めくくる場として活用しましょう。

- ベストな対応: 熱意と感謝を伝える

「本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。〇〇様のお話を伺い、貴社の〇〇というビジョンに改めて深く共感し、ぜひ一員として貢献したいという思いがますます強くなりました。もしご縁をいただけましたら、私の〇〇という強みを活かして全力で貢献することをお約束いたします。本日は、本当にありがとうございました。」

このように、面接を通して高まった入社意欲と、自分の強みを改めて伝え、感謝の言葉で締めくくるのが最も効果的です。 - 次善の策: 疑問が解消したことを伝える

「質問の機会をいただきありがとうございます。本日、非常に丁寧にご説明いただいたおかげで、疑問点はすべて解消いたしました。重ねて御礼申し上げます。」

これも、感謝を伝えることでポジティブな印象を残せます。 - 避けるべき対応: 長々と新たな質問や自己PRを始める

あくまで「最後の確認」ですので、ここで長々と話し始めるのは避けましょう。もしどうしても伝えたいことがある場合は、「手短に1点だけよろしいでしょうか」と断りを入れてから、簡潔に話すように心がけてください。

まとめ

転職面接における「逆質問」は、単なる質疑応答の時間ではありません。それは、あなたの入社意欲、企業への理解度、論理的思考力、そしてコミュニケーション能力を最後にアピールするための、極めて重要な戦略的プレゼンテーションの場です。

面接官はあなたの質問から、「本気で当社で働きたいのか」「当社のことをどれだけ理解しているか」「的確なコミュニケーションが取れる人材か」を鋭く見抜こうとしています。この機会を最大限に活かすためには、付け焼き刃の知識やその場しのぎの質問では不十分です。

成功の鍵は、以下の3つの準備ステップに集約されます。

- 徹底した企業研究と仮説構築: 公式サイトやIR情報、業界ニュースを読み込み、企業の現状と課題について自分なりの仮説を立てる。

- キャリアプランとの接続: 自分の経験や将来の目標と、企業の方向性を結びつけ、「自分ごと」として質問を考える。

- 面接フェーズに合わせた準備: 一次(現場)、二次(管理職)、最終(経営層)と、面接官の立場に合わせた質問リストを作成する。

この記事で紹介した目的別・フェーズ別・職種別の豊富な例文を参考にしながら、「調べれば分かる質問」や「条件面ばかりの質問」といったNG例を確実に避け、あなたならではの視点を加えたオリジナルの質問を準備しましょう。

優れた逆質問は、面接官の記憶に深く刻まれ、あなたを「その他大勢の候補者」から「採用したい逸材」へと昇華させる力を持っています。 万全の準備で面接に臨み、自信を持って逆質問の時間を制し、希望のキャリアへの扉を開いてください。