転職活動における最大の関門である「面接」。多くの候補者が、どのような質問をされ、どう答えれば良いのか、大きな不安を抱えています。面接は、単にスキルや経歴を確認する場ではありません。あなたという人間性、価値観、そして未来へのポテンシャルを企業に伝え、互いの相性を見極めるための重要なコミュニケーションの場です。

この記事では、転職面接で頻繁に問われる質問を網羅的にリストアップし、それぞれの質問に隠された面接官の意図、好印象を与える回答のポイント、そして具体的な回答例までを徹底的に解説します。自己PRから志望動機、キャリアプラン、さらには逆質問や当日のマナーに至るまで、転職面接のあらゆる側面をカバーしています。

この記事を最後まで読めば、面接官が何を知りたいのかを深く理解し、自信を持って自分の言葉で魅力を伝えられるようになります。 万全の準備を整え、あなたのキャリアの新たな一歩を確実なものにしましょう。

目次

転職面接でよく聞かれる質問【ジャンル別】

転職面接で聞かれる質問は、多岐にわたりますが、大きくいくつかのジャンルに分類できます。ここでは、「自己紹介・自己PR」「転職理由」「志望動機」「スキル・経験」「キャリアプラン」「仕事への価値観」「労働条件」の7つのジャンルに分け、それぞれの代表的な質問と対策を詳しく見ていきましょう。

自己紹介・自己PR・職務経歴に関する質問

このジャンルの質問は、面接の冒頭で聞かれることが多く、あなたの第一印象を決定づける重要なパートです。面接官は、あなたがどのような人物で、どのような経験を積んできたのか、その概略を把握しようとしています。簡潔かつ分かりやすく、応募職種との関連性を意識して回答することが求められます。

自己紹介をしてください

「自己紹介」は、面接のスタートを告げる最初の質問です。多くの場合、「1分程度でお願いします」といった時間指定があります。ここでの目的は、あなたのコミュニケーション能力の第一印象を測り、その後の質疑応答のきっかけを作ることです。

- 質問の意図:

- 候補者の第一印象、人柄の確認

- コミュニケーション能力(要点をまとめる力)の把握

- その後の質問の糸口探し

- 回答のポイント:

- 時間は1分以内を目安に: 長すぎず、短すぎず、要点をまとめて話します。事前に声に出して時間を計っておきましょう。

- 構成: 「①氏名」「②現職(前職)の会社名と職務内容」「③実績や強み」「④入社後の意欲」の4点を盛り込むと、バランスの良い自己紹介になります。

- 応募職種との関連性を意識: これまでの経験の中でも、特に関連性の高いスキルや実績をピックアップして伝えましょう。

- 元気よく、ハキハキと: 第一印象が重要です。自信のある態度と明るい表情で話すことを心がけてください。

- 回答例:

> 「〇〇 〇〇と申します。本日は面接の機会をいただき、誠にありがとうございます。私は現在、株式会社△△にて、Webマーケターとして5年間勤務しております。主に、SEO対策やコンテンツマーケティングを担当し、オウンドメディアの立ち上げから運用までを一貫して手掛けてまいりました。特に、データ分析に基づいた戦略立案を得意としており、昨年はオーガニック検索からの流入数を前年比150%に向上させた実績がございます。これまでに培った課題発見力と実行力を活かし、貴社の事業成長に貢献したいと考えております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。」 - NG例:

- 職務経歴を延々と話してしまう(職務経歴の説明とは分ける)。

- 名前を名乗るだけで終わってしまう。

- 企業の求める人物像と全く関係のないプライベートな話をする。

これまでの職務経歴を教えてください

「自己紹介」よりも、さらに詳しく業務経験を問う質問です。「3分程度で」など、少し長めの時間を指定されることもあります。時系列に沿って、どのような環境で、どのような役割を担い、どんな成果を上げてきたのかを具体的に説明する必要があります。

- 質問の意図:

- 候補者の業務経験の詳細な把握

- 応募職種で求められるスキルセットとの合致度の確認

- キャリアの一貫性や成長の軌跡の確認

- 回答のポイント:

- 時系列で分かりやすく: 過去から現在に向かって、経歴を順序立てて説明します。

- 5W1Hを意識: 「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰が(Who)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」を意識すると、具体的な説明になります。

- 数字で語る: 成果は可能な限り「売上〇%アップ」「コスト〇%削減」のように、具体的な数値を用いて客観的に示しましょう。

- 応募職種への関連性を強調: 全ての経歴を平等に話すのではなく、応募職種に直結する経験やスキルについて、特に厚めに語ることが重要です。

- 回答例:

> 「はい、私の職務経歴についてご説明します。大学卒業後、20XX年に株式会社A社に入社し、法人営業部に配属されました。新規顧客開拓をメインに担当し、3年間で約100社の新規契約を獲得、入社3年目にはチームリーダーとして3名のメンバーのマネジメントも経験しました。

> その後、20XX年に、より専門的なスキルを身につけたいと考え、株式会社B社に転職いたしました。現在はマーケティング部門に所属し、主にデジタル広告の運用を担当しております。リスティング広告やSNS広告の戦略立案から効果測定、改善までを一貫して行い、昨年は広告経由のコンバージョン率を前年比で1.2倍に改善することに成功しました。

> このように、営業として培った顧客折衝能力と、マーケティングで培ったデータ分析力および戦略実行力が私の強みです。これらの経験を活かし、貴社の〇〇というポジションで即戦力として貢献できると考えております。」

自己PRをしてください

自己紹介や職務経歴と重複する部分もありますが、「自己PR」は、自身の強み(アピールポイント)を最も強く売り込むための質問です。企業が求める人物像と、自分の強みが合致していることを論理的に示す必要があります。

- 質問の意図:

- 候補者の強みや得意分野の把握

- 自社で活躍できる人材かどうかの見極め

- 自己分析力とプレゼンテーション能力の確認

- 回答のポイント:

- PREP法を意識する: 「結論(Point)→理由(Reason)→具体例(Example)→結論(Point)」の構成で話すと、論理的で分かりやすくなります。

- 強みは1つか2つに絞る: 多くの強みを羅列するのではなく、最もアピールしたい強みに絞って深掘りしましょう。

- 再現性をアピール: 過去の成功体験が、入社後も再現できるものであることを示すのが重要です。「この強みを活かして、貴社でこのように貢献したい」という未来志向の言葉で締めくくります。

- 回答例(PREP法):

> (結論)「私の強みは、粘り強い交渉力で困難な課題を解決に導く力です。」

> (理由)「前職では、複数の部署や社外のステークホルダーが関わる複雑なプロジェクトを数多く担当してまいりました。意見が対立する場面でも、相手の立場や背景を深く理解し、双方にとってのメリットを提示することで、合意形成を図ることを常に意識しておりました。」

> (具体例)「特に、ある新システムの導入プロジェクトでは、開発部門と営業部門の要求仕様が対立し、計画が停滞したことがありました。私は双方の担当者に個別にヒアリングを重ね、課題のボトルネックを特定しました。その上で、システムの一部仕様変更と、営業部門の運用フロー見直しという代替案を提示し、粘り強く説得を続けた結果、最終的に双方の合意を得てプロジェクトを成功に導くことができました。」- (結論)「この経験で培った調整力と交渉力を活かし、貴社においても部門間の連携を促進し、複雑な課題解決に貢献できると確信しております。」

あなたの長所と短所を教えてください

人柄や自己分析の深さを測る定番の質問です。長所は自己PRと関連付け、短所は正直に認めつつ、それを克服するための具体的な努力をセットで語ることが重要です。

- 質問の意図:

- 自己を客観的に分析できているか(自己分析力)

- 誠実さ、素直さ

- 課題に対する改善意欲

- 職務内容や企業文化との相性

- 回答のポイント:

- 長所: 職務経歴や自己PRと一貫性を持たせ、具体的なエピソードで裏付けます。「〇〇という長所は、仕事の△△という場面で活かせます」と繋げましょう。

- 短所: 致命的な短所(例:「時間にルーズ」「協調性がない」など)は避けるのが無難です。長所の裏返しである短所(例:「慎重すぎて決断が遅いことがある」「一つのことに集中しすぎるあまり、視野が狭くなることがある」)を選び、改善努力を具体的に述べることができれば、ポジティブな印象を与えられます。

- 回答例:

> 「私の長所は、目標達成に向けた計画性と実行力です。前職では、半期ごとに設定される高い営業目標に対し、月次・週次・日次のアクションプランにまで落とし込み、進捗を徹底管理することで、3年間連続で目標を120%以上達成しました。

> 一方で短所は、慎重になりすぎるあまり、時にスピード感を欠いてしまうことがある点です。この点を改善するため、現在はタスクに取り組む際に、まず『完璧を目指すもの』と『スピードを優先するもの』を切り分けることを意識しております。重要な意思決定では多角的な情報収集を怠りませんが、日常業務では8割の完成度で一度上司に相談するなど、効率と質のバランスを取るよう努めております。」

周囲からはどのような人だと言われますか

自己評価だけでなく、他者からの客観的な評価を問うことで、あなたの協調性やチーム内での立ち位置を確認する質問です。

- 質問の意図:

- 自己認識と他者評価のギャップの確認

- コミュニケーションスタイルやチームでの役割の把握

- 客観性、素直さ

- 回答のポイント:

- 具体的なエピソードを添える: 「〇〇な人だと言われます」と答えるだけでなく、「なぜなら、△△ということがあった際に、私が□□したからです」と具体的なエピソードを交えて説明すると、信憑性が増します。

- 応募職種で求められる人物像を意識: 例えば、リーダー職の募集であれば「頼りになる」「まとめ役」といった評価、メンバー職であれば「サポートがうまい」「ムードメーカー」といった評価をアピールすると効果的です。

- 回答例:

> 「はい、上司や同僚からはよく『縁の下の力持ち』や『チームの潤滑油のような存在』だと言われます。例えば、新しいメンバーがチームに加わった際には、私が率先して業務の進め方を教えたり、ランチに誘ったりして、早くチームに馴染めるような雰囲気作りを心がけていました。また、プロジェクトが難航している際には、各メンバーの話を個別に聞き、意見の橋渡しをすることで、チーム内のコミュニケーションを円滑にする役割を担うことが多かったです。自分から前に出るタイプではありませんが、チーム全体が円滑に機能するために、自分に何ができるかを常に考えて行動するようにしております。」

転職理由・退職理由に関する質問

面接官が特に注意深く聞くのが、このジャンルの質問です。採用してもまたすぐに辞めてしまうのではないか、という懸念を払拭する必要があります。ネガティブな理由をポジティブな動機に転換し、将来への意欲を語ることが極めて重要です。

転職理由を教えてください

「なぜ転職しようと思ったのか」という、あなたのキャリアに対する考え方の根幹を問う質問です。前職への不満がきっかけであったとしても、それをそのまま伝えるのは避けましょう。

- 質問の意図:

- キャリアプランの一貫性の確認

- 自社でならその目的が達成できるのか(志望動機との整合性)

- ストレス耐性、他責思考でないかの確認

- 回答のポイント:

- 「Can→Will」のストーリーで語る: 「前職(現職)で〇〇というスキル(Can)を身につけた。今後はこのスキルを活かして、△△という挑戦(Will)がしたい。それが実現できるのが貴社だと考えた」という論理展開が理想的です。

- ポジティブな言葉に変換: 「給料が低い」→「成果が正当に評価される環境で働きたい」、「残業が多い」→「より生産性の高い働き方で、質の高いアウトプットを出したい」、「人間関係が悪い」→「チームワークを重視し、互いに高め合える環境で働きたい」のように、前向きな表現に言い換えましょう。

- 回答例:

> 「はい。現職ではWeb広告運用担当として、運用スキルとデータ分析能力を磨いてまいりました。しかし、現職では広告運用が主な業務範囲となっており、SEOやコンテンツマーケティングといった、より上流の戦略部分に踏み込む機会が限られています。今後は、これまで培った広告運用の知見を活かしつつ、Webマーケティング全体を俯瞰した戦略立案から実行までを一貫して手掛け、事業のグロースにダイレクトに貢献したいという思いが強くなりました。

> 貴社は、データドリブンなマーケティング戦略を重視し、職域にとらわれず挑戦できる環境であると伺っております。ここでなら、私の目指すキャリアを実現できると考え、転職を決意いたしました。」

現在(または前職)の会社を退職する理由は何ですか

転職理由とほぼ同じ質問ですが、より直接的に「辞める理由」を聞かれています。こちらもネガティブな表現は避け、一貫性のある回答を心がけます。

- 質問の意図:

- 不満や問題点を他責にしていないか

- 同じ理由で自社も辞める可能性がないか

- 正直さ、誠実さ

- 回答のポイント:

- 嘘はつかない: 明らかな嘘は、深掘りされた際に矛盾が生じます。事実は変えず、伝え方・表現を工夫しましょう。

- 感謝の念を示す: 「前職には〇〇の点で感謝していますが」と前置きを入れることで、単なる不満ではないことを示せます。

- あくまで「前向きな理由」で締めくくる: 退職は、次のステップに進むためのポジティブな選択であることを強調します。

- 回答例:

> 「現職の会社では、社会人としての基礎から専門スキルまで多くのことを学ばせていただき、大変感謝しております。特に、〇〇プロジェクトを通じて、チームで大きな目標を達成する喜びを知ることができました。

> 一方で、会社の事業フェーズの変化に伴い、近年は既存事業の維持・運用が業務の中心となっております。私自身としては、これまでの経験を活かし、よりチャレンジングな環境で新しい価値創造に挑戦したいという気持ちが日に日に強くなってまいりました。会社の方向性と、私自身のキャリアプランとの間に少しずつ乖離が生まれてきたことが、退職を考えるようになった主な理由です。今回の転職では、より成長フェーズにある企業で自分の力を試したいと考えております。」

転職活動の状況を教えてください

選考状況や他社の応募状況を聞くことで、あなたの転職への本気度や、市場価値を測ろうとしています。

- 質問の意図:

- 自社への志望度の高さ

- 転職活動の軸の一貫性

- 内定を出した場合の入社確度

- 回答のポイント:

- 正直に、しかし戦略的に: 嘘をつく必要はありませんが、伝え方は工夫が必要です。

- 一貫性を示す: 応募している企業に一貫した軸(例:「〇〇業界」「△△という職種」「□□という働き方ができる企業」など)があることを伝え、手当たり次第に応募しているわけではないことを示します。

- 志望度の高さをアピール: 他社の選考が進んでいる場合でも、「複数の企業様からお話を伺う中で、特に貴社の〇〇という点に魅力を感じており、第一志望群として考えております」といった形で、応募企業への関心の高さを示しましょう。

- 回答例:

> 「はい。現在は、私自身の『データ分析力を活かして事業成長に貢献する』という軸に基づき、〇〇業界を中心に3社ほど選考に進んでおります。1社は来週二次面接を控えており、もう1社は本日が一次面接です。その中でも、特に貴社の〇〇という事業の将来性と、△△という企業文化に強く惹かれており、ぜひ貴社で働きたいと考えております。」

どのような軸で転職先を探していますか

あなたの仕事選びの価値観を知り、それが自社と合っているかを確認するための質問です。転職理由や志望動機と一貫性のある回答が求められます。

- 質問の意図:

- 候補者の価値観や仕事選びの基準の確認

- 自社の特徴と候補者の希望のマッチ度

- 入社後のミスマッチを防ぐ

- 回答のポイント:

- 具体的な軸を3つ程度挙げる: 「事業内容」「職務内容」「企業文化・働き方」など、複数の観点から軸を挙げると、多角的に考えていることが伝わります。

- なぜその軸なのか理由を添える: 「〇〇という軸を大切にしています。なぜなら△△だからです」と理由を説明することで、説得力が増します。

- 応募企業がその軸に合致していることを示す: 自分の軸を説明した上で、「貴社は〇〇という点で、私の軸と合致しています」と繋げることで、志望度の高さもアピールできます。

- 回答例:

> 「私が転職先を探す上で大切にしている軸は3つございます。

> 1つ目は『社会貢献性の高い事業を展開していること』です。自身の仕事が社会のどのような課題解決に繋がっているのかを実感しながら働きたいと考えています。

> 2つ目は『専門性を高め続けられる環境であること』です。現状維持ではなく、常に新しい知識やスキルを学び、市場価値を高めていきたいです。

> 3つ目は『多様なバックグラウンドを持つメンバーと協働できること』です。異なる視点や価値観に触れることで、自分自身の視野を広げ、より良いアウトプットを生み出せると考えています。

> 貴社は、〇〇という社会課題の解決に取り組んでおり、また研修制度や資格取得支援が充実している点、そして多様な人材が活躍されている点など、まさに私の3つの軸すべてに合致していると感じております。」

志望動機に関する質問

「なぜうちの会社なのか?」を問う、面接の中核となる質問です。企業研究の深さと、入社への熱意が最も試される部分です。他の候補者との差別化を図るためにも、自分ならではの視点で語る必要があります。

当社を志望した理由を教えてください

数ある企業の中から、なぜこの会社を選んだのかを具体的に説明することが求められます。テンプレート的な回答ではなく、あなた自身の言葉で語ることが重要です。

- 質問の意図:

- 入社意欲、熱意の高さ

- 企業理解度の深さ(企業研究をしっかり行っているか)

- 自社のどこに魅力を感じているのか

- 回答のポイント:

- 「なぜこの会社でなければならないのか」を明確に: 同業他社ではなく、この会社を選んだ理由を具体的に述べます。そのためには、競合比較も含めた徹底的な企業研究が不可欠です。

- 自分の経験・スキルとの接点を見つける: 企業の事業内容、ビジョン、製品・サービスなどと、自身の経験や強みを結びつけ、「自分ならこのように貢献できる」という点をアピールします。

- 「共感」と「貢献」の2軸で語る: 「貴社の〇〇という理念に共感しました(共感)。そして、私の△△というスキルを活かして、□□の面で貢献したいです(貢献)」という構成は、説得力があります。

- 回答例:

> 「私が貴社を志望する理由は、業界の常識にとらわれない革新的なサービス開発力と、『テクノロジーで人々の生活を豊かにする』という企業理念に強く共感したためです。

> 特に、貴社が先日リリースされた〇〇というサービスは、従来にはなかった発想でユーザーの潜在的なニーズを見事に捉えており、深く感銘を受けました。私はこれまで、データ分析を通じて顧客インサイトを発見し、それをプロダクト改善に繋げるという経験を積んでまいりました。この経験は、まさにデータドリブンな意思決定を重視する貴社の開発スタイルにおいて、大いに活かせると考えております。

> 貴社の一員として、私の分析力を活かして新たな顧客価値を創造し、事業の成長に貢献していきたいです。」

なぜこの業界・職種を志望したのですか

同業界・同職種への転職の場合は、これまでの経験をどう活かし、さらにどう成長したいのか。異業界・異職種への転職の場合は、なぜキャリアチェンジをしたいのか、その理由と熱意が問われます。

- 質問の意図:

- 業界・職種への理解度と熱意

- キャリアチェンジの場合、その覚悟とポテンシャル

- 長期的なキャリアプランとの整合性

- 回答のポイント:

- 同業界・同職種の場合: 業界の将来性や、その中での企業の立ち位置に触れ、より高いレベルで貢献したいという意欲を示します。

- 異業界・異職種の場合: なぜその業界・職種に興味を持ったのか、きっかけとなった原体験などを具体的に語ります。これまでの経験から活かせる「ポータブルスキル」(例:コミュニケーション能力、課題解決能力など)をアピールし、不足しているスキルは自主的に学習している姿勢を見せることが重要です。

- 回答例(異職種への転職):

> 「これまで営業職として顧客と直接向き合う中で、製品そのものだけでなく、その製品を『どのように顧客に届けるか』というマーケティング戦略の重要性を痛感してまいりました。特に、データに基づいて顧客の行動を予測し、最適なアプローチを考えるデジタルマーケティングの世界に強い興味を抱くようになりました。

> 営業として培った顧客理解力や目標達成意欲は、マーケティング職においても必ず活かせると考えております。現在は、独学でWeb解析士の資格取得に向けて勉強しており、基礎的な知識の習得に努めております。未経験の分野ではございますが、一日も早く戦力となれるよう、貪欲に知識を吸収し、貴社のマーケティング活動に貢献したいと考えております。」

他に選考を受けている企業はありますか

「転職活動の状況」と似た質問ですが、こちらは志望動機と絡めて聞かれることが多いです。一貫性のある回答が求められます。

- 質問の意図:

- 転職活動の軸の確認

- 自社への志望度の再確認

- 内定辞退のリスク評価

- 回答のポイント:

- 前述の「転職活動の状況を教えてください」のポイントと同様に、正直に、かつ一貫性と志望度の高さを示します。

- 応募している企業群を挙げることで、自分の転職軸が明確であることをアピールできます。

- もし応募企業が第一志望であれば、その理由を改めて簡潔に伝えることで、熱意を強調できます。

- 回答例:

> 「はい、『SaaS業界でカスタマーサクセス職』という軸で転職活動を進めており、貴社の他に2社、選考に進んでおります。いずれの企業も素晴らしいプロダクトをお持ちですが、中でも貴社の『顧客との長期的な関係構築を最も重視する』という理念に最も強く共感しており、私のやりたいことと完全に一致していると感じております。そのため、貴社を第一志望として考えております。」

当社のサービスや商品についてどう思いますか

企業研究の深さを直接的に問う質問です。実際にサービスを利用したり、商品に触れたりした上での、自分なりの意見や感想、さらには改善提案までできると、非常に高い評価を得られます。

- 質問の意- 意図:

- 企業・事業への興味関心の度合い

- 当事者意識、ビジネス視点を持っているか

- 情報収集能力、分析力

- 回答のポイント:

- 必ず事前に体験する: 応募企業のサービスや商品は、可能な限り実際に利用・体験しておきましょう。

- 「良い点」と「改善点」をセットで: ただ褒めるだけでなく、「こうすればもっと良くなるのでは?」という建設的な提案を加えることで、当事者意識の高さを示せます。ただし、批判的な口調にならないよう注意が必要です。

- 競合と比較する視点: 競合のサービスと比較して、どこが優れているのか、どこに課題があるのかを分析できると、より深い理解度をアピールできます。

- 回答例:

> 「はい、貴社の提供されているタスク管理ツール『〇〇』を、1週間ほど試用させていただきました。UIが非常に直感的で、ITツールに不慣れな人でもすぐに使いこなせる点に感動しました。特に、△△機能は、チームの進捗状況が一目で分かり、素晴らしいと感じます。

> 一方で、もし可能であればと感じた点が1点ございます。それは、ガントチャート機能において、タスク間の依存関係をより視覚的に設定できる機能があれば、複雑なプロジェクト管理がさらに効率化されるのではないかという点です。競合のAツールには類似の機能があり、もし同様の機能が実装されれば、貴社ツールの優位性はさらに高まると感じました。

> とはいえ、全体として非常に完成度の高いサービスであり、多くのユーザーに支持されている理由がよく分かりました。」

スキル・経験・強みに関する質問

自己PRと関連しますが、より具体的なエピソードを通じて、あなたの能力の再現性やポテンシャルを深掘りするための質問群です。STARメソッド(Situation, Task, Action, Result)を意識して、具体的に語ることが重要です。

これまでの仕事で最も成果を上げた経験は何ですか

あなたのハイライトとなる実績を聞くことで、入社後にどのような活躍が期待できるかを判断します。

- 質問の意図:

- 候補者の成功体験と、その要因の分析

- 自社で再現可能なスキルや能力の確認

- 目標達成意欲、主体性

- 回答のポイント:

- STARメソッドで構成:

- Situation(状況): どのような状況、背景だったか。

- Task(課題・目標): どのような課題や目標があったか。

- Action(行動): その課題に対し、あなたが具体的にどう行動したか。

- Result(結果): 行動の結果、どのような成果が出たか(数値で示す)。

- 応募職種に関連する経験を選ぶ: 最もアピールしたいスキルが発揮されたエピソードを選びましょう。

- STARメソッドで構成:

- 回答例(STARメソッド):

> (状況)「私が前職で最も成果を上げた経験は、担当していたECサイトのコンバージョン率改善プロジェクトです。」

> (課題)「当時、サイトへのアクセス数は多いものの、購入に至るユーザーが少なく、コンバージョン率の低迷が大きな課題となっており、3ヶ月でコンバージョン率を20%改善するという目標が設定されました。」

> (行動)「私はまず、アクセス解析ツールを用いてユーザーの行動を徹底的に分析し、商品のカート投入後に離脱するユーザーが非常に多いことを突き止めました。原因を探るため、入力フォームの項目が多すぎることがボトルネックになっていると仮説を立て、A/Bテストを実施。入力項目を削減した簡略版のフォームと、従来のフォームとで購入完了率を比較検証しました。」

> (結果)「その結果、簡略版フォームのコンバージョン率は従来比で35%も高く、目標を大幅に上回る改善を達成することができました。この経験から、データに基づいた仮説検証の重要性を学びました。」

困難を乗り越えた経験について教えてください

ストレス耐性や課題解決能力、粘り強さなど、ビジネスパーソンとしての基礎体力を確認するための質問です。

- 質問の意図:

- 課題解決能力、問題発見能力

- プレッシャーのかかる状況での対応力(ストレス耐性)

- 学びや成長への意欲

- 回答のポイント:

- 他責にしない: 困難の原因を環境や他人のせいにせず、自分がどう向き合い、どう行動したかに焦点を当てます。

- 何を学んだかを明確に: 困難な経験を通じて、どのような学びや気づきがあったのかを語ることで、成長意欲を示せます。

- 結果が成功でなくても良い: 必ずしも成功体験である必要はありません。失敗から何を学び、次にどう活かしたかを語ることも有効です。

- 回答例:

> 「はい。大規模なシステムリプレイスのプロジェクトリーダーを任された際、予期せぬ仕様変更が相次ぎ、納期遅延の危機に陥った経験がございます。当初は焦りもありましたが、まずは冷静に現状を整理し、タスクの優先順位を再設定しました。そして、チームメンバー全員と毎日朝会を開き、進捗と課題を徹底的に共有する体制を整えました。私自身も、遅れている部分のヘルプに入ったり、関係部署との調整に奔走したりしました。

> 結果として、チーム一丸となってリカバリーに努め、最終的には納期内にプロジェクトを完遂することができました。この経験から、予期せぬ事態への対応力と、困難な状況下でのチームマネジメントの重要性を学びました。」

チームで仕事をした経験について教えてください

協調性やコミュニケーションスタイル、チーム内での役割などを確認し、組織の一員としてうまくやっていけるかを見ています。

- 質問の意uto 意図:

- 協調性、チームワークへの意識

- チーム内での役割(リーダー、サポーター、ムードメーカーなど)

- コミュニケーションの取り方

- 回答のポイント:

- チームへの貢献を具体的に: 自分がチームの中でどのような役割を果たし、どのように貢献したのかを具体的に説明します。

- 多様な役割をアピール: リーダーシップを発揮した経験だけでなく、メンバーとして主体的に動いた経験や、縁の下でチームを支えた経験など、状況に応じて柔軟に対応できることを示すのも良いでしょう。

- 回答例:

> 「現職では、営業、マーケティング、開発の3部門からメンバーが集まるクロスファンクショナルなチームで、新サービスの企画に携わりました。私は営業担当として、顧客の生の声をチームにフィードバックする役割を担いました。当初は各部門の専門用語が飛び交い、意思疎通が難しい場面もありましたが、私が間に入ってそれぞれの意見を翻訳し、共通言語を作るように努めました。例えば、開発部門が懸念する技術的制約を、営業部門が理解できるような顧客への影響という言葉に置き換えて説明するなどです。

> このような地道なコミュニケーションを重ねた結果、チームの一体感が高まり、最終的には顧客満足度の高いサービスをリリースすることができました。この経験を通じて、異なる専門性を持つメンバーの架け橋となることの重要性を学びました。」

あなたの強みを当社でどのように活かせますか

自己PRを、より具体的に「入社後の貢献」という形で語ることを求める質問です。企業研究の深さと、活躍イメージの具体性が問われます。

- 質問の意図:

- 候補者が自身の強みを客観的に理解し、企業のニーズと結びつけられているか

- 入社後の活躍イメージの具体性

- 即戦力性、またはポテンシャルの高さ

- 回答のポイント:

- 「強み」と「企業の事業・課題」をリンクさせる: 企業の公式サイトや求人情報から、企業が抱える課題や求める人物像を読み解き、それに対して自分の強みがどう貢献できるかを具体的に述べます。

- 入社後の行動プランを提示: 「入社後まずは〇〇という業務で、私の△△という強みを活かしたい。将来的には□□という領域にも挑戦し、貴社の事業成長に貢献したい」のように、短期・長期の視点で語れると理想的です。

- 回答例:

> 「私の強みである『データ分析に基づく課題発見力』は、特に貴社の〇〇事業部において大きく貢献できると考えております。現在、〇〇事業部では新規顧客獲得が重要なミッションであると伺いました。私は前職で、Webサイトのアクセスログや顧客データを分析し、ターゲット顧客のペルソナを再定義することで、広告の費用対効果を50%改善した経験がございます。

> この経験を活かし、貴社でもまずは既存のデータを多角的に分析し、新たな顧客セグメントの発見や、効果的なアプローチ手法の特定に貢献したいです。将来的には、データ分析チームのリーダーとして、事業部全体のデータドリブンな意思決定を推進していく存在になりたいと考えております。」

キャリアプラン・入社後のビジョンに関する質問

あなたの成長意欲や長期的な視点、そして企業との方向性の一致を確認するための質問です。具体的かつ現実的なプランを語ることが求められます。

入社したらどのような仕事がしたいですか

志望動機と関連が深く、入社意欲と業務理解度を測る質問です。

- 質問の意図:

- 業務内容への理解度

- 入社後の活躍イメージ

- 候補者の希望と、企業が任せたい業務とのマッチ度

- 回答のポイント:

- 求人内容を深く理解する: 募集職種の役割や責任範囲を正確に理解した上で、具体的にやりたいことを述べます。

- 短期的な目標から話す: まずは募集職種の業務で確実に成果を出すという意欲を示し、その上で将来的に挑戦したいことを話すと、地に足のついた印象を与えられます。

- 回答例:

> 「はい。まずは、今回募集されている〇〇のポジションとして、一日も早く業務に慣れ、成果を出すことに集中したいと考えております。特に、私の強みである△△のスキルを活かして、□□という課題の解決に貢献したいです。

> そして、将来的には、単に与えられた業務をこなすだけでなく、業務プロセスの改善提案や、新しい企画の立案など、より主体的に事業を推進する役割を担っていきたいと考えております。」

5年後、10年後のキャリアプランを教えてください

あなたのキャリアに対する志向性(専門性を極めたいか、マネジメントに進みたいかなど)と、長期的な定着の可能性を見ています。

- 質問の意図:

- 長期的な視点、成長意欲

- キャリアの方向性と、自社で提供できるキャリアパスとの一致

- 自己分析の深さ

- 回答のポイント:

- 企業内で実現可能なプランを語る: その企業で実現不可能なキャリアプラン(例:すぐに独立したい、全く関係のない職種に就きたいなど)を語るのは避けましょう。企業の事業展開や組織構造を理解した上で、その中で自分がどう成長していきたいかを語ります。

- 段階的に語る: 「3年後までには〇〇の専門家としてチームに不可欠な存在になりたい。5年後にはリーダーとしてチームを率い、10年後には△△の領域で事業全体に影響を与えられる人材になりたい」のように、ステップを踏んだプランを示すと具体的です。

- 回答例:

> 「はい。まず入社後3年間で、担当業務におけるプロフェッショナルとして、誰からも頼られる存在になりたいと考えております。そのために、必要な知識やスキルを貪欲に吸収し、着実に成果を積み重ねていきます。

> 5年後には、これまでの経験を活かしてチームリーダーとして、後輩の育成やチーム全体のパフォーマンス向上に貢献したいです。

> そして10年後には、〇〇の領域におけるスペシャリスト、あるいはマネージャーとして、貴社の事業戦略の立案に関わるような、より大きな責任を担う人材へと成長していきたいと考えております。」

当社で実現したいことは何ですか

志望動機とキャリアプランを統合したような質問です。あなたの個人的な成長と、会社の成長をいかに結びつけて考えられているかが問われます。

- 質問の意図:

- 入社意欲の最終確認

- 会社のビジョンと個人の目標の整合性

- 貢献意欲の高さ

- 回答のポイント:

- 「私」の夢と「会社」の目標を重ねる: 「私は〇〇がしたい。なぜなら貴社は△△を目指しており、私の目標達成が貴社の目標達成にも繋がるからだ」というロジックで語ります。

- 情熱を込めて語る: 最後のアピールの場と捉え、熱意を込めて自分の想いを伝えましょう。

- 回答例:

> 「私が貴社で実現したいことは、私の持つデータ分析スキルと、貴社の持つ膨大な顧客データを掛け合わせることで、これまで誰も気づかなかった新たな顧客価値を創造することです。貴社は『データで未来を予測する』というビジョンを掲げておられますが、まさにその最前線で、データから新しいビジネスチャンスを生み出し、事業の非連続な成長に貢献することが私の目標です。将来的には、貴社をデータ活用の領域で業界No.1の企業に押し上げる、その中心人物の一人になりたいと本気で考えております。」

仕事への価値観・取り組み方に関する質問

あなたの人間性や仕事に対するスタンス、ストレス耐性などを確認し、企業文化やチームメンバーとの相性(カルチャーフィット)を判断します。

仕事をする上で大切にしていることは何ですか

あなたの仕事観や倫理観を問う質問です。応募企業の理念や行動指針と合致していると、高評価に繋がります。

- 質問の意図:

- 候補者の仕事に対する価値観、信条

- 企業文化とのマッチ度

- 人柄、誠実さ

- 回答のポイント:

- 企業の理念やバリューと関連付ける: 企業のウェブサイトで企業理念や行動指針(バリュー)を確認し、それに共感できる点を自分の言葉で語ります。

- 具体的なエピソードを添える: なぜそれを大切にしているのかが伝わるような、実務でのエピソードを交えて説明すると説得力が増します。

- 回答例:

> 「私が仕事をする上で最も大切にしていることは、『常に当事者意識を持つ』ことです。誰かの指示を待つのではなく、自分自身の仕事として、どうすればより良くなるのか、お客様にもっと喜んでもらえるのかを常に考え、主体的に行動することを心がけています。前職でも、マニュアルにない問い合わせを受けた際に、自分で解決策を調べて提案したことで、お客様から大変感謝された経験があり、その時にこの価値観の重要性を再認識しました。貴社の行動指針にも『主体性』という言葉があり、私の価値観と非常に近いと感じております。」

ストレスを感じるのはどのような時ですか、またどう解消しますか

ストレス耐性と、自己管理能力(セルフマネジメント)を確認するための質問です。

- 質問の意図:

- ストレス耐性のレベル

- ストレスへの向き合い方、対処法

- 自己分析ができているか

- 回答のポイント:

- 「ストレスは感じない」はNG: ストレスを全く感じない人間はいません。正直に、どのような状況でストレスを感じやすいかを伝えます。

- 建設的なストレス解消法を語る: 愚痴を言う、といったネガティブなものではなく、仕事の進め方を工夫する、趣味でリフレッシュするなど、前向きで健全な解消法を述べましょう。

- 回答例:

> 「予期せぬトラブルが重なり、仕事が自分のコントロール下から外れていると感じた時にストレスを感じることがあります。しかし、そのような時こそ一度立ち止まり、タスクを書き出して優先順位をつけ、一つ一つ着実に片付けていくことで、状況をコントロールできる感覚を取り戻すようにしています。また、ストレスが溜まっていると感じた時は、休日に友人とスポーツで汗を流したり、好きな音楽を聴いたりして、意識的に仕事から離れる時間を作り、心身ともにリフレッシュするよう心がけています。」

上司と意見が対立した場合はどうしますか

あなたのコミュニケーション能力、特に傾聴力や提案力、そして柔軟性を確認する質問です。

- 質問の意図:

- 対人関係構築能力、コミュニケーションスタイル

- 柔軟性、協調性

- 問題解決へのアプローチ方法

- 回答のポイント:

- 感情的にならない姿勢を示す: まずは冷静に上司の意見を聞く姿勢が重要です。

- 対話による解決を目指す: 自分の意見を一方的に主張するのではなく、上司の意見の背景や意図を理解しようと努め、その上で自分の意見をデータなどの客観的な根拠と共に提案する、という建設的な姿勢を示します。

- 最終的には組織の決定に従う: 議論を尽くした上で、最終的な決定には従うという、組織人としてのスタンスを示すことも大切です。

- 回答例:

> 「もし上司と意見が対立した場合は、まず、なぜ上司がそのように考えているのか、その背景や意図を深く理解するために、上司の意見を最後までしっかりと傾聴します。その上で、私の意見がなぜ違うのか、どのようなデータや事実に基づいているのかを客観的に、かつ丁寧に説明します。感情的になるのではなく、あくまでより良い結論を出すためのディスカッションというスタンスを心がけます。議論を尽くしても意見が合わない場合は、最終的な意思決定者である上司の判断に従いますが、その決定の意図を改めて確認し、納得した上で業務に取り組みたいと思います。」

労働条件・待遇に関する質問

面接の最終盤で聞かれることが多い質問です。入社の現実性を確認するための事務的な側面が強いですが、ここでの回答も評価の一部です。希望を伝えつつも、柔軟な姿勢を見せることが大切です。

希望年収はいくらですか

非常に直接的で答えにくい質問ですが、重要な確認事項です。根拠を持って、希望額を伝えましょう。

- 質問の意図:

- 候補者の希望と、企業の給与レンジとの一致度

- 自己の市場価値を客観的に把握しているか

- 回答のポイント:

- 根拠を示す: 「現職の年収が〇〇円であること」「自身のスキルや経験」「業界の給与水準」などを考慮した上で、希望額を伝えます。

- 幅を持たせる: 「〇〇円を希望しますが、貴社の規定や、今後の活躍への期待値なども含めてご相談させていただけますと幸いです」のように、柔軟な姿勢を示すと良いでしょう。

- 最低希望額を明確に: 「最低でも〇〇円は希望いたします」と伝えることで、ミスマッチを防げます。

- 回答例:

> 「はい。現職では年収〇〇〇万円をいただいております。これまでの経験やスキルを考慮し、〇〇〇万円から〇〇〇万円程度を希望しております。ただ、こちらはあくまで希望ですので、最終的には貴社の給与規定に従います。私のスキルや今後の貢献への期待値なども含め、ご相談させていただけますと幸いです。」

いつから入社可能ですか

企業の採用計画に関わる重要な質問です。具体的な時期を伝えられるように準備しておきましょう。

- 質問の意図:

- 企業の採用計画とのすり合わせ

- 入社の現実性の確認

- 回答のポイント:

- 具体的な日付を伝える: 現在の会社の就業規則(退職の何ヶ月前に申し出る必要があるか)を確認し、「退職交渉や引き継ぎに1ヶ月半〜2ヶ月ほどかかる見込みですので、〇月〇日から入社可能です」と具体的に答えます。

- 調整可能な姿勢を示す: 「できる限り貴社のご希望に沿えるよう、調整いたします」と一言添えると、柔軟な印象を与えられます。

- 回答例:

> 「内定をいただけましたら、速やかに退職手続きに入ります。現在の会社の規定では、退職日の1ヶ月前までに申し出ることになっております。業務の引き継ぎ期間なども考慮しますと、〇月1日から、遅くとも〇月中旬には入社可能かと存じます。もし、ご希望の入社時期がございましたら、できる限り調整させていただきます。」

残業や休日出勤は可能ですか

働き方に関する価値観や、繁忙期などへの対応力を見ています。

- 質問の意図:

- 業務へのコミットメント度合い

- 繁忙期など、イレギュラーな事態への対応力

- 回答のポイント:

- 安易に「問題ありません」と答えない: 自分のキャパシティやライフプランを無視した回答は、後々のミスマッチに繋がります。

- 条件や理由を添える: 「基本的には定時内で成果を出すことを目指しますが、プロジェクトの納期前など、業務上必要な場合にはもちろん対応いたします」「恒常的な残業は想定しておりませんが、繁忙期など必要な場合の残業や休日出勤は可能です」など、前向きかつ現実的な回答を心がけましょう。

- 回答例:

> 「はい。基本的には、生産性を高め、規定の就業時間内で最大限の成果を出すことを第一に考えております。しかし、プロジェクトの納期が迫っている場合や、緊急の対応が必要な場合など、業務上必要であれば、残業や休日出勤にも柔軟に対応いたします。」

転勤は可能ですか

総合職など、将来的に異動の可能性がある職種で聞かれます。家庭の事情なども含め、正直に答えることが重要です。

- 質問の意図:

- 将来的なキャリアパスとの適合性

- 全国・海外展開している企業の場合の配置の柔軟性

- 回答のポイント:

- 正直に答える: 転勤が難しい場合は、その理由を正直に、かつ丁寧に説明します。「将来的には可能になるかもしれない」など、可能性を残す伝え方もできます。

- 「可能」な場合も意欲を示す: 「はい、可能です。新しい環境で経験を積むことは、自身の成長に繋がると考えておりますので、ぜひ挑戦させていただきたいです」と前向きな姿勢を示すと好印象です。

- 回答例(可能な場合):

> 「はい、転勤は可能です。様々な地域で経験を積むことは、自身の視野を広げ、キャリアアップに繋がる貴重な機会だと捉えておりますので、辞令が出た際には前向きに検討させていただきます。」 - 回答例(難しい場合):

> 「大変申し訳ございませんが、現在、家族の介護という事情があり、 तत्कालの転居を伴う転勤は難しい状況です。ただし、この状況は将来的には変化する可能性もございます。当面は、現在居住している地域で、貴社に貢献したいと考えております。」

逆質問で好印象を与えるには?

面接の最後に「何か質問はありますか?」と聞かれる「逆質問」。これは、単なる疑問解消の場ではありません。あなたの入社意欲、企業理解度、そして将来の活躍へのポテンシャルを示す絶好のアピールの機会です。準備次第で、面接官に強い印象を残すことができます。

逆質問の目的

面接官が逆質問の時間を設ける目的は、主に以下の3つです。

- 入社意欲の確認: 鋭い質問や熱意のある質問は、企業への関心の高さを示します。「特にありません」という回答は、意欲が低いと見なされる可能性が非常に高いです。

- 企業理解度の確認: 事前にどれだけ企業研究をしてきたかが、質問の内容に表れます。調べればすぐに分かることを聞くのは、準備不足の表れです。

- 候補者とのミスマッチ防止: 候補者が働く上で何を重視しているのかを知り、入社後のギャップを減らす目的もあります。

好印象を与える逆質問の例文

良い逆質問は、面接官との対話を深め、あなたの強みや意欲を間接的にアピールできます。いくつかカテゴリに分けて例文を紹介します。

| 質問カテゴリ | 質問の例文 | アピールできること |

|---|---|---|

| 仕事内容・やりがいに関する質問 | ・「配属予定の部署では、現在どのような課題に直面しており、新しく入るメンバーにはどのような貢献を期待されていますか?」 ・「〇〇様(面接官)が、このお仕事で最もやりがいを感じるのはどのような瞬間ですか?」 ・「1日も早く戦力になりたいのですが、入社前に勉強しておくと良いことや、取得しておくと役立つ資格などはありますか?」 |

入社後の活躍イメージ、貢献意欲、学習意欲 |

| 組織・チームに関する質問 | ・「配常予定のチームは、どのような雰囲気ですか?チーム内でのコミュニケーションはどのように取られていますか?」 ・「チームメンバーの方々は、どのようなバックグラウンドや専門性をお持ちの方が多いのでしょうか?」 ・「成果を出すために、チームとして特に大切にされている価値観や行動指針があれば教えてください。」 |

協調性、チームへの適応力、カルチャーフィットへの関心 |

| キャリアパス・評価に関する質問 | ・「貴社で活躍されている方には、どのような共通点がありますか?」 ・「今回募集されているポジションで入社した場合、どのようなキャリアパスを歩むことが可能でしょうか?」 ・「成果を評価していただく上で、どのような指標(KPI)が重視されるのでしょうか?」 |

成長意欲、長期的な貢献意欲、目標達成意欲 |

| 企業の戦略・ビジョンに関する質問 | ・「中期経営計画を拝見し、〇〇事業に注力されると知りました。その背景にある市場認識や、今後の具体的な戦略について、お話しいただける範囲で教えていただけますか?」 ・「競合他社と比較した際の、貴社の最大の強みはどこにあるとお考えですか?」 |

企業理解の深さ、ビジネス視点、当事者意識 |

逆質問は最低でも3つは準備しておくことをおすすめします。面接の流れの中で、準備していた質問の答えが判明することもあるため、複数のカテゴリから質問を用意しておくと安心です。

避けるべきNGな逆質問

一方で、評価を下げてしまう可能性のあるNGな逆質問も存在します。以下のような質問は避けましょう。

- 調べれば分かる質問: 「企業理念を教えてください」「従業員数は何名ですか?」など、公式サイトや採用ページを見ればすぐに分かる質問は、企業研究不足と見なされます。

- 待遇・福利厚生に関する質問ばかりする: 年収や休日、残業時間など、条件面に関する質問ばかりだと、「仕事内容より待遇が目的なのか」という印象を与えかねません。これらの質問は、内定後や最終面接の場で確認するのが一般的です。もし聞く場合は、「最後に1点だけ、待遇面について確認させていただいてもよろしいでしょうか?」と切り出すのが丁寧です。

- 「特にありません」と答える: 最も避けるべき回答です。入社意欲がない、コミュニケーションを拒否していると受け取られる可能性があります。たとえ面接中に疑問が解消されたとしても、「丁寧にご説明いただいたので、現時点で疑問点はございません。本日はありがとうございました」と感謝を伝えるなど、何らかのリアクションをしましょう。

- Yes/Noで終わる質問: 「研修制度はありますか?」のような、はい/いいえで終わってしまう質問は、会話が広がりません。「どのような研修制度があり、社員の皆さんはどのように活用されていますか?」のように、オープンクエスチョン(5W1Hで始まる質問)を心がけましょう。

- 面接官を試すような質問や、ネガティブな質問: 「貴社の弱点はどこですか?」といった直接的すぎる質問や、「離職率は高いですか?」といったネガティブな前提の質問は、面接官に不快感を与える可能性があります。

逆質問は、あなたから企業を評価する最後のチャンスです。入社後のミスマッチを防ぐためにも、本当に知りたいことを、敬意を払った上で質問しましょう。

面接官が質問をする意図とは?

転職面接で投げかけられる数々の質問。それらは単なる質疑応答ではなく、一つひとつに面接官の明確な意図が込められています。この意図を理解することで、あなたはより的確で、心に響く回答を準備できるようになります。面接官は、限られた時間の中で、候補者が「自社で長く、いきいきと活躍してくれる人材か」を見極めようとしています。

人柄や価値観を知りたい

スキルや経歴は、履歴書や職務経歴書を読めばある程度把握できます。しかし、その人が持つ人間性、誠実さ、仕事に対するスタンスといった内面的な要素は、対話を通じてでしか分かりません。

- 関連する質問: 「自己紹介をしてください」「あなたの長所と短所は?」「仕事をする上で大切にしていることは?」など

- 面接官が見ているポイント:

- 自己認識力: 自分を客観的に理解し、言語化できるか。

- 誠実さ・素直さ: 飾らない言葉で、正直に自分を表現できるか。短所を認める素直さがあるか。

- ポジティブさ: 物事を前向きに捉え、困難にも建設的に向き合えるか。

自社との相性(カルチャーフィット)を確認したい

どんなに優秀な人材でも、企業の文化や価値観、働く人々と合わなければ、本来の力を発揮できず、早期離職に繋がってしまう可能性があります。そのため、面接官は候補者が自社の「空気」に馴染めるかどうかを慎重に見ています。

- 関連する質問: 「志望動機を教えてください」「チームで仕事をした経験は?」「上司と意見が対立したらどうしますか?」など

- 面接官が見ているポイント:

- 価値観の一致: 企業が大切にしている理念や行動指針に共感しているか。

- 協調性: チームの一員として、周囲と協力しながら目標に向かえるか。

- コミュニケーションスタイル: 報告・連絡・相談がスムーズにできるか。対立を恐れず、建設的な議論ができるか。

入社意欲や熱意を測りたい

複数の企業に応募しているのが一般的な転職活動において、面接官は「本当にうちの会社に来たいと思ってくれているのか?」という志望度の高さを非常に重視します。熱意のある人材は、入社後の成長スピードが速く、困難な仕事にも積極的に取り組んでくれると期待されるからです。

- 関連する質問: 「なぜ同業他社ではなく当社なのですか?」「当社の商品やサービスについてどう思いますか?」「何か質問はありますか(逆質問)?」など

- 面接官が見ているポイント:

- 企業研究の深さ: 企業の事業内容、強み・弱み、将来の方向性などをどれだけ深く理解しているか。

- 貢献意欲: 自分のスキルや経験を、具体的にどう活かして会社に貢献したいと考えているか。

- 情報収集の熱心さ: 逆質問の内容が、企業の核心に迫るものであったり、入社後の活躍を見据えたものであったりするか。

長期的に活躍できる人材か見極めたい

企業は、採用活動に多くのコストと時間をかけています。だからこそ、採用した人材にはできるだけ長く会社に貢献してほしいと考えています。面接官は、候補者が短期的な視点だけでなく、長期的なキャリアを見据えているかどうかを確認しようとします。

- 関連する質問: 「5年後、10年後のキャリアプランは?」「困難を乗り越えた経験は?」「ストレス解消法は?」など

- 面接官が見ているポイント:

- キャリアプランの整合性: 候補者の目指すキャリアが、自社で提供できるキャリアパスと一致しているか。

- ストレス耐性: プレッシャーのかかる状況や逆境に、どう向き合い、乗り越えてきたか。

- 成長意欲: 現状に満足せず、常に学び続け、成長していこうという姿勢があるか。

論理的思考力やコミュニケーション能力を知りたい

仕事を進める上で、物事を筋道立てて考え、それを分かりやすく相手に伝える能力は、あらゆる職種で不可欠です。面接での受け答えそのものが、これらの能力を測るためのテストとなっています。

- 関連する質問: すべての質問への回答

- 面接官が見ているポイント:

- 結論ファースト: 質問に対して、まず結論から話せているか。

- 構造的な説明: PREP法(結論→理由→具体例→結論)のように、話が構造化されているか。

- 傾聴力: 質問の意図を正確に汲み取り、的を射た回答ができているか。

- 表現力: 専門的な内容を、相手に伝わるように平易な言葉で説明できるか。

これらの意図を理解すれば、単に質問に答えるだけでなく、「この質問を通じて、面接官は私の〇〇を知りたがっている。だから△△というエピソードを交えて、□□という強みをアピールしよう」という戦略的な回答が可能になります。

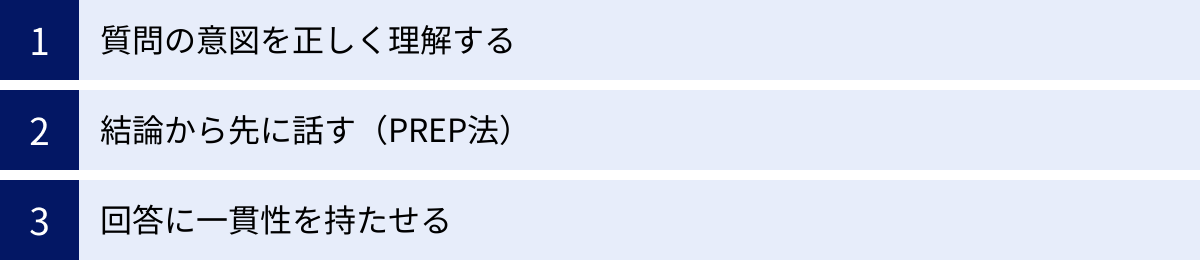

転職面接の通過率を上げる3つのポイント

面接官の意図を理解した上で、次はその意図に応え、他の候補者と差をつけるための具体的なテクニックを身につけましょう。ここでは、面接の通過率を飛躍的に高めるための3つの重要なポイントを解説します。

① 質問の意図を正しく理解する

面接で最も避けたいのは、質問の意図からずれた「見当違いの回答」をしてしまうことです。面接官は、あなたの回答内容そのものだけでなく、「問いに的確に答える能力=コミュニケーション能力」も評価しています。

例えば、「あなたの短所は何ですか?」という質問の意uto 意図は、「自己分析力」や「改善意欲」を知ることです。ここで、本当に致命的な短所を正直に話してしまったり、「短所はありません」と答えたりするのは、質問の意図を理解していないと判断されてしまいます。「〇〇という短所があるが、それを自覚し、改善のために△△という努力をしている」と答えるのが正解です。

- 実践のヒント:

- 一呼吸置く: 質問されたら、すぐに話し始めるのではなく、一呼吸置いて「この質問で何が知りたいのだろう?」と考える癖をつけましょう。

- 不明な点は確認する: もし質問の意図が掴みきれない場合は、「〇〇というご質問は、△△という観点でお話しすればよろしいでしょうか?」と確認するのも一つの手です。これは、慎重さや丁寧さのアピールにも繋がります。

- この記事の「面接官が質問をする意図とは?」を読み込む: 各質問の裏にある意図を事前にインプットしておくことが、最大の対策になります。

② 結論から先に話す(PREP法)

ビジネスコミュニケーションの基本として知られる「PREP法」は、面接においても絶大な効果を発揮します。PREP法とは、以下の順番で話を構成する手法です。

- P (Point) = 結論: まず、質問に対する答え(結論)を最初に述べます。「私の強みは〇〇です」

- R (Reason) = 理由: 次に、その結論に至った理由を述べます。「なぜなら、△△という経験があるからです」

- E (Example) = 具体例: 理由を裏付ける具体的なエピソードやデータを紹介します。「例えば、□□のプロジェクトで、このように行動し、~という成果を出しました」

- P (Point) = 結論(再): 最後に、もう一度結論を述べて話を締めくくります。「したがって、この〇〇という強みを活かして貴社に貢献できます」

この構成で話すことで、聞き手は話の要点をすぐに理解でき、その後の具体例も頭に入りやすくなります。 面接官は多くの候補者と話すため、要領を得ない長い話は敬遠されがちです。PREP法を意識するだけで、あなたの話は格段に論理的で分かりやすいものになります。

- 実践のヒント:

- すべての回答をPREPで構成する練習をする: 想定問答集を作成する際に、すべての回答をPREPの型に当てはめて記述してみましょう。

- 「まず結論から申し上げますと」を口癖にする: 話し始めにこの一言を付け加えるだけで、自然と結論から話す意識が身につきます。

③ 回答に一貫性を持たせる

面接で語る「過去(職務経歴)」「現在(転職理由・志望動機)」「未来(キャリアプラン)」には、一本の筋が通っている必要があります。この一貫性こそが、あなたのキャリアに対する真剣さや、自己分析の深さを証明します。

例えば、以下のようなケースは一貫性がなく、面接官に不信感を与えてしまいます。

- NGな例:

- 転職理由: 「現職はルーティンワークばかりでつまらない」

- 志望動機: 「安定した大企業である貴社に魅力を感じた」

- キャリアプラン: 「将来的にはどんどん新しいことにチャレンジしたい」

- 矛盾点: ルーティンを嫌うのに安定を求め、キャリアプランはチャレンジ志向。価値観がバラバラに見えます。

- OKな例:

- 転職理由: 「現職で培った〇〇のスキルを、より成長性の高い市場で試したい」

- 志望動機: 「成長市場である△△業界をリードする貴社で、自分のスキルを活かして事業拡大に貢献したい」

- キャリアプラン: 「まずは〇〇のスキルを活かして即戦力となり、将来的には新規事業の立ち上げにも関わりたい」

- 一貫性: 「成長」というキーワードで、過去・現在・未来が繋がっており、非常に説得力があります。

回答に一貫性を持たせるためには、面接準備の最初のステップである「自己分析」が何よりも重要です。自分が何を成し遂げ、何を学び、これから何をしたいのかを徹底的に掘り下げておくことで、自然と一貫性のあるストーリーが生まれます。

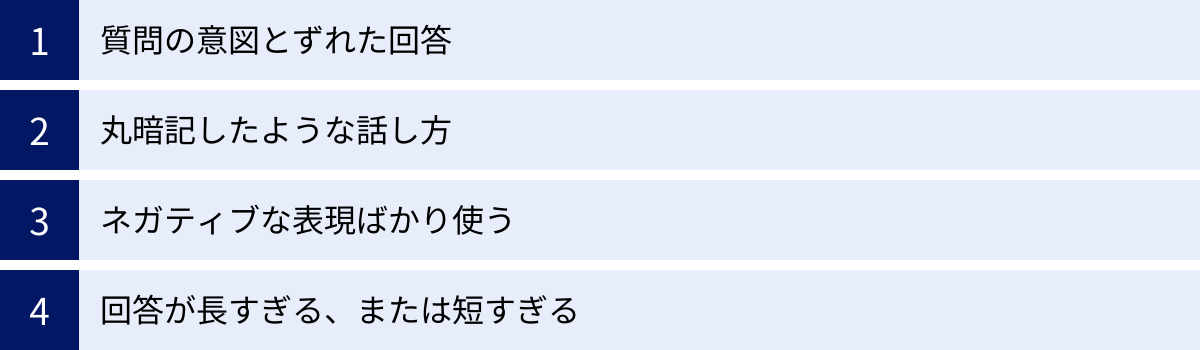

転職面接で避けるべきNGな回答

どんなに良い経験やスキルを持っていても、伝え方一つで評価は大きく変わります。ここでは、面接官にマイナスの印象を与えかねない「NGな回答」のパターンを紹介します。自分に当てはまるものがないか、チェックしてみましょう。

質問の意図とずれた回答

前述の通り、質問の意図を汲み取れずに見当違いの回答をしてしまうのは、コミュニケーション能力が低いと判断される大きな要因です。

- 具体例:

- 質問: 「チームで仕事をした経験で、あなたの果たした役割を教えてください」

- NG回答: 「はい、〇〇というプロジェクトは非常に大規模で、納期も厳しく大変でした。メンバーは5名で、毎日遅くまで残業してなんとか間に合わせることができました。」

- なぜNGか: 質問は「あなたの役割」を聞いているのに、プロジェクトの概要や大変だったことの感想に終始しており、肝心の答えがありません。面接官は「この人は話を聞いていないな」と感じてしまいます。

- 対策:

- キーワードを復唱する: 「チームでの『私の役割』ですね。私は〇〇という役割を担いました」のように、質問のキーワードを復唱することで、回答の軸がぶれるのを防げます。

丸暗記したような話し方

想定問答集を準備することは非常に重要ですが、それを丸暗記して、感情を込めずに棒読みしてしまうのは逆効果です。

- なぜNGか:

- コミュニケーションにならない: 一方的に暗記した文章を話しているだけで、面接官との「対話」になっていません。

- 人柄が伝わらない: あなた自身の言葉ではないため、熱意や誠実さが伝わりにくくなります。

- 不測の質問に対応できない: 準備していない質問をされた途端に、しどろもどろになってしまう危険性があります。

- 対策:

- キーワードで覚える: 文章を丸ごと覚えるのではなく、「このエピソードでは、課題・行動・結果・学びの4つのキーワードを話す」というように、要点だけを覚えておきましょう。

- 自分の言葉で話す練習: 模擬面接などで、キーワードを元に自分の言葉でストーリーを組み立てる練習を繰り返しましょう。多少言葉に詰まっても、一生懸命伝えようとする姿勢の方が好印象です。

ネガティブな表現ばかり使う

特に転職理由や退職理由を語る際に、前職への不満や愚痴ばかりを並べてしまうのは絶対に避けるべきです。

- なぜNGか:

- 他責思考だと思われる: 「上司が悪かった」「会社の制度が良くなかった」といった発言は、問題の原因を他人のせいにする傾向があると見なされます。

- 「うちの会社でも同じ不満を持つのでは?」と懸念される: 同じような状況になった場合、また不満を抱えて辞めてしまうのではないか、という不安を面接官に与えます。

- 一緒に働きたいと思われない: ネガティブな発言ばかりする人と、一緒に働きたいと思う人はいません。

- 対策:

- ポジティブ変換を徹底する: 「給料が低い」→「成果が正当に評価される環境で働きたい」、「人間関係が悪かった」→「チームワークを重視し、互いに高め合える環境でシナジーを生み出したい」など、不満を「未来への希望」に変換する練習をしましょう。

- 感謝の言葉を添える: 「前職には感謝していますが、さらなる成長のために…」と前置きすることで、単なる不満ではないことを示せます。

回答が長すぎる、または短すぎる

熱意を伝えようとするあまり、一つの質問に対して延々と話し続けてしまう。あるいは、緊張や準備不足から、一言二言で回答を終えてしまう。どちらもコミュニケーションとして不適切です。

- 長すぎる回答の弊害:

- 要点が分からず、聞き手が疲れてしまう。

- 自己中心的で、相手への配慮がない印象を与える。

- 限られた面接時間の中で、他の質問をする時間がなくなってしまう。

- 短すぎる回答の弊害:

- 意欲がない、考えていないという印象を与える。

- 情報が少なすぎて、面接官が評価のしようがない。

- 会話が弾まず、気まずい空気になる。

- 対策:

- 1つの回答は1分〜2分を目安に: PREP法を意識すれば、自然とこのくらいの長さに収まりやすくなります。スマートフォンの録音機能などを使って、時間を計りながら話す練習をしてみましょう。

- 「以上です」と締めくくる: 話の終わりが分かりにくい場合は、最後に「以上です」と付け加えることで、面接官にターンを渡しやすくなります。

- 短すぎる場合は具体例を付け加える: 結論だけで終わってしまいそうな場合は、「具体的には…」とエピソードを付け加えることを意識しましょう。

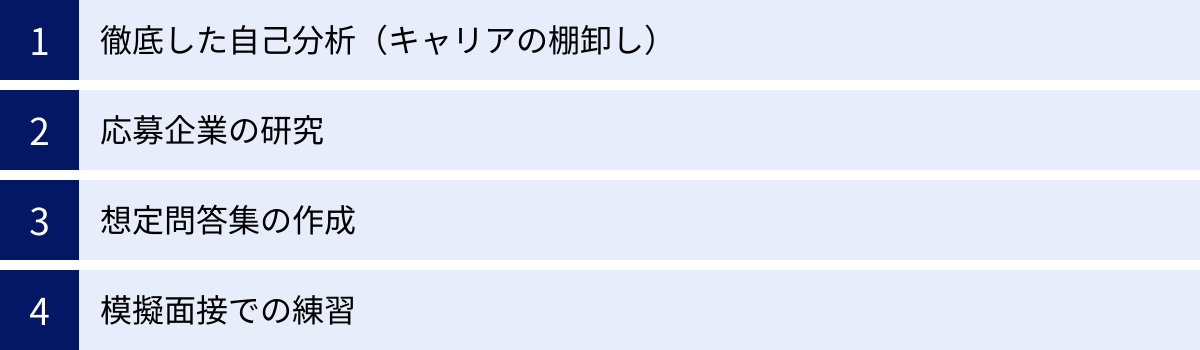

転職面接の前に万全にすべき4つの準備

「面接は準備が9割」と言っても過言ではありません。当日、自信を持って自分をアピールするためには、事前の周到な準備が不可欠です。ここでは、面接に臨む前に必ず行っておくべき4つの準備について解説します。

① 徹底した自己分析(キャリアの棚卸し)

すべての準備の土台となるのが「自己分析」です。自分が何者で、何をしたいのかが分かっていなければ、説得力のあるアピールはできません。キャリアの棚卸しとは、これまでの仕事経験を振り返り、自分の強み、弱み、価値観、そして今後のキャリアの方向性を言語化する作業です。

- 具体的な方法:

- 職務経歴の書き出し: これまで所属した会社、部署、担当したプロジェクト、業務内容などを時系列で詳細に書き出します。

- 成功体験・失敗体験の深掘り: それぞれの経験について、「なぜ成功/失敗したのか」「何を学び、どう次に活かしたか」をSTARメソッドに沿って分析します。

- Will-Can-Mustのフレームワーク:

- Will (やりたいこと): 将来的にどのような仕事や役割に挑戦したいか。

- Can (できること): これまでの経験で培ったスキルや強みは何か。

- Must (すべきこと/求められること): 応募企業や市場から、自分に何が求められているか。

この3つの円が重なる部分が、あなたの目指すべきキャリアの方向性です。

この作業を通じて、転職の軸が明確になり、面接での回答に一貫性と深みが生まれます。

② 応募企業の研究

「なぜこの会社なのか?」という問いに答えるためには、その会社のことを深く知る必要があります。企業研究は、あなたの入社意欲の高さを示す最も分かりやすい指標です。

- リサーチすべき情報:

- 公式サイト: 事業内容、企業理念、ビジョン、沿革、IR情報(株主向け情報)、プレスリリースなどは必読です。

- 採用ページ: 募集要項はもちろん、社員インタビューや働き方に関する情報から、求める人物像や企業文化を読み解きます。

- 製品・サービス: 実際に利用してみるのが一番です。ユーザーとしての感想や、競合との比較、改善提案などを考えておきましょう。

- ニュース検索: 直近の業界動向や、その中での企業の立ち位置、最近のニュースなどを把握しておきます。

- 口コミサイト: 元社員や現社員のリアルな声も参考にします。ただし、情報は玉石混交なので、あくまで参考程度に留め、鵜呑みにしないことが重要です。

企業研究が深まれば、志望動機に具体性が増し、逆質問の質も向上します。

③ 想定問答集の作成

自己分析と企業研究が終わったら、それらを基に、面接で聞かれそうな質問に対する自分なりの回答を準備します。これが「想定問答集」です。

- 作成のステップ:

- 質問のリストアップ: この記事で紹介した「よく聞かれる質問」を中心に、リストアップします。

- 回答の骨子(キーワード)作成: 各質問に対し、伝えたい要点やキーワードを書き出します。文章で完璧に作る必要はありません。PREP法を意識して、Point, Reason, Exampleを箇条書きにするのがおすすめです。

- 一貫性のチェック: 作成した回答全体を見渡し、「過去・現在・未来」のストーリーに矛盾がないか、転職の軸からブレていないかを確認します。

想定問答集は、あくまで「思考の整理」と「話の引き出し」を準備するためのものです。これを丸暗記するのではなく、本番ではこの引き出しからキーワードを取り出し、自分の言葉で話すことを目指しましょう。

④ 模擬面接での練習

頭の中で回答を準備するのと、実際に声に出して話すのとでは、大きな違いがあります。本番での緊張を和らげ、スムーズに話せるようにするためには、実践練習が欠かせません。

- 模擬面接の方法:

- 一人で練習: スマートフォンの録画機能を使って、話している自分の姿を撮影します。姿勢、表情、声のトーン、話すスピード、PREP法で話せているかなどを客観的にチェックし、改善点を見つけます。

- 第三者に協力してもらう: 友人や家族、あるいは転職エージェントのキャリアアドバイザーに面接官役を依頼します。客観的なフィードバックは、自分では気づかない癖や改善点を教えてくれる貴重な機会です。

特に、転職エージェントの模擬面接は、プロの視点から的確なアドバイスがもらえるため非常に有効です。 練習を重ねることで、自信がつき、本番でも落ち着いて本来の力を発揮できるようになります。

【対面・Web別】転職面接当日の流れとマナー

面接の内容と同じくらい、当日の立ち居振る舞いやマナーも重要です。社会人としての基本ができているかどうかも、評価の対象となります。ここでは、対面面接とオンライン面接、それぞれの当日の流れと注意すべきマナーを解説します。

面接当日の持ち物リスト

忘れ物がないよう、前日までに準備を済ませておきましょう。

| 必須アイテム | あると便利なアイテム |

|---|---|

| ・応募書類のコピー(履歴書、職務経歴書) | ・企業のパンフレットや資料のコピー |

| ・求人情報のコピー | ・筆記用具、メモ帳 |

| ・企業の連絡先(電話番号、担当者名) | ・腕時計 |

| ・スマートフォン、モバイルバッテリー | ・ハンカチ、ティッシュ |

| ・クリアファイル | ・折りたたみ傘 |

| ・財布、交通系ICカード | ・手鏡、身だしなみ用品 |

応募書類のコピーは、面接前に最終確認するために持参します。 メモ帳は、逆質問の際にキーワードを書き留めておいたり、面接官の説明で重要だと感じた点をメモしたりするのに役立ちます(ただし、メモを取る際は「メモを取らせていただいてもよろしいでしょうか」と一言断るのがマナーです)。

面接にふさわしい服装

服装は、あなたの第一印象を左右する重要な要素です。「指定がない場合はスーツ」が基本です。「私服可」「ビジネスカジュアル」と指定された場合でも、Tシャツやジーンズのようなラフすぎる服装は避け、ジャケットを羽織るなど、清潔感と誠実さが伝わる服装を心がけましょう。

- 男女共通のポイント:

- 清潔感: シワや汚れのない服、磨かれた靴。寝癖のない髪型。

- サイズ感: 体にフィットしたサイズの服を選ぶ。

- 色: ネイビー、グレー、黒などの落ち着いた色が基本。

- その他: 派手なアクセサリーや強すぎる香水は避ける。

対面面接のマナー

受付から控室まで

- 到着時間: 約束の5〜10分前に到着するのがベストです。早すぎると、かえって迷惑になる場合があります。

- 受付: 受付では、「本日〇時から、〇〇様(採用担当者)と面接のお約束をいただいております、〇〇(自分の氏名)と申します」と、用件と名前をハキハキと伝えます。

- 控室での待ち方: 案内された控室では、静かに待ちます。スマートフォンをいじったり、足を組んだりするのは避け、背筋を伸ばして座りましょう。

入室時のマナー

- ドアを3回、ゆっくりとノックします。

- 「どうぞ」という声が聞こえたら、「失礼いたします」と言ってドアを開けます。

- 入室したら、面接官の方を向き、明るく「失礼いたします」と言って一礼します。

- ドアを閉める際は、後ろ手で閉めず、ドアの方に向き直って静かに閉めます。

- 椅子の横まで進み、「〇〇 〇〇と申します。本日はよろしくお願いいたします」と名乗り、深くお辞儀(45度)をします。

- 面接官から「どうぞおかけください」と言われてから、「失礼いたします」と一礼して着席します。

面接中の姿勢や態度

- 姿勢: 背筋を伸ばし、椅子の背もたれには寄りかからないようにします。男性は軽く足を開き、手は膝の上へ。女性は膝を揃え、手は膝の上で重ねます。

- 目線: 基本的に、話している面接官の目(または眉間あたり)を見て話します。複数の面接官がいる場合は、質問者に主に視線を向けつつ、他の面接官にも均等に視線を配るように意識します。

- 相槌: 適度に相槌を打ち、「聞いています」という姿勢を示します。

- 言葉遣い: 丁寧語・謙譲語・尊敬語を正しく使い分けます。応募企業を指すときは「御社(おんしゃ)」と呼びます。

退室時のマナー

- 面接終了を告げられたら、「本日は、貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました」と座ったまま一礼します。

- 立ち上がって椅子の横で、「失礼いたします」と言い、深くお辞儀をします。

- ドアの前まで進み、面接官の方に向き直り、「失礼いたします」と再度一礼してから退室します。

オンライン(Web)面接のマナー

オンライン面接は場所を選ばない手軽さがありますが、対面とは異なる特有のマナーや準備が必要です。

事前の環境準備(ツール、背景、通信)

- ツール: 事前に指定されたWeb会議ツール(Zoom, Google Meet, Microsoft Teamsなど)をインストールし、アカウント名が本名になっているか、音声・映像テストを済ませておきます。

- 通信環境: 途中で途切れることがないよう、安定したWi-Fi環境を確保します。有線LAN接続が最も安心です。

- 場所: 静かで、面接中に誰も入ってこないプライベートな空間を選びます。

- 背景: 背景に余計なものが映り込まないよう、壁やカーテンを背にするのが基本です。バーチャル背景は、企業文化によっては許容されますが、無地やシンプルなものを選ぶのが無難です。

- 照明: 顔が暗くならないよう、正面からライトを当てるか、明るい窓に向かって座ると良いでしょう。

開始前のログイン

- 5〜10分前にはツールを立ち上げ、音声・映像、服装、背景などを最終チェックします。

- 指定された時間の2〜3分前には入室(ログイン)して待機するのが一般的です。

面接中の目線やリアクション

- 目線: 相手の顔が映る画面ではなく、PCのカメラレンズを見るように意識します。こうすることで、相手からは「目が合っている」ように見えます。

- リアクション: オンラインでは表情や反応が伝わりにくいため、対面の時よりも少し大きめに頷いたり、笑顔を見せたりすることを意識すると、コミュニケーションが円滑になります。

- 音声: 自分が話すとき以外は、マイクをミュートにしておくと、生活音などの不要な音が入るのを防げます。

終了・退出時の注意点

- 面接が終了したら、対面と同様に「本日はありがとうございました」とお礼を述べ、一礼します。

- 相手が通話を切るのを待ってから、自分も退出するのが丁寧なマナーです。すぐに「退出」ボタンを押さないよう注意しましょう。もし相手が切らない場合は、「それでは、失礼いたします」と一言添えてから、自分で通話を終了します。

転職面接は、あなたの未来を切り拓くための重要なステップです。この記事で紹介した知識とテクニックを最大限に活用し、万全の準備で臨めば、きっと良い結果に繋がるはずです。自信を持って、あなたらしさを存分にアピールしてください。