転職活動のプロセスが多様化する現代において、「カジュアル面談」という言葉を耳にする機会が増えています。従来の「面接」とは異なり、選考の合否を直接の目的としないこのコミュニケーションの場は、企業と候補者が互いをより深く、そしてフラットに理解するための重要なステップとして注目されています。

しかし、「カジュアル」という言葉の響きから、「何を話せば良いのか」「どこまで準備すれば良いのか」「服装はどうすれば?」といった疑問や不安を感じる方も少なくないでしょう。実際、カジュアル面談は単なる雑談の場ではなく、その後の選考プロセスや自身のキャリア選択に大きな影響を与える可能性を秘めています。

この記事では、カジュアル面談の本質的な目的から、参加するメリット、当日の流れ、適切な服装、そして効果的な質問例まで、転職を考えるすべての方が知っておくべき情報を網羅的に解説します。カジュアル面談を最大限に活用し、後悔のないキャリア選択を実現するための一助となれば幸いです。

目次

カジュアル面談とは

近年、多くの企業が採用プロセスに取り入れている「カジュアル面談」。この新しい取り組みは、従来の厳格な「面接」とは一線を画し、企業と候補者がリラックスした雰囲気の中で相互理解を深めることを目的としています。まずは、このカジュアル面談がどのようなもので、企業と候補者それぞれにとってどのような目的があるのか、そして面接とは具体的に何が違うのかを詳しく見ていきましょう。

カジュアル面談の目的

カジュアル面談は、選考の合否を決定する場ではなく、企業と候補者が対等な立場で情報交換を行い、お互いの理解を深めるための対話の場です。そのため、企業側と候補者側、それぞれに異なる目的が存在します。

企業側の目的

企業がカジュアル面談を実施する背景には、変化する採用市場への適応と、より質の高いマッチングを求める戦略的な意図があります。

- 優秀な人材との早期接触と関係構築

現代の採用市場は、企業が候補者を選ぶだけでなく、候補者が企業を選ぶ「売り手市場」の側面が強まっています。特に専門性の高いスキルを持つ人材の獲得競争は激化しており、企業は選考の早い段階で、あるいは候補者がまだ本格的な転職活動を始める前の「転職潜在層」と接点を持ちたいと考えています。カジュアル面談は、正式な応募というハードルを下げることで、優秀な人材と早期に接触し、良好な関係を築くための有効な手段となります。 - 自社の魅力づけ(採用ブランディング)

求人票や公式サイトだけでは伝えきれない、企業の文化、働く環境、社員の雰囲気といった「生の情報」を伝える絶好の機会です。現場で働く社員が直接、自社の魅力ややりがいを語ることで、候補者の企業に対する理解度と興味関心を高めることができます。これは、企業のファンを増やし、長期的な視点で企業の評判を高める「採用ブランディング」の一環としても機能します。 - 採用ミスマッチの防止

採用におけるミスマッチは、早期離職につながり、企業と候補者の双方にとって大きな損失となります。カジュアル面談を通じて、候補者の価値観やキャリアプラン、人柄などを深く理解すると同時に、企業側も自社のリアルな姿を包み隠さず伝えることで、「こんなはずではなかった」という入社後のミスマッチを未然に防ぐことができます。 - 潜在的なニーズの掘り起こし

候補者との対話の中から、企業側が想定していなかったようなスキルや経験、キャリアに対する考え方を知ることができます。これにより、既存のポジションだけでなく、新しいポジションの創設や、事業への新しい視点の取り入れといった、採用活動における新たな可能性を発見するきっかけにもなります。

候補者側の目的

一方、候補者にとってもカジュアル面談は、自身のキャリアを考える上で非常に有益な機会となります。

- 企業理解の深化

企業のウェブサイトや求人広告だけでは、実態を掴むことは困難です。カジュアル面談では、実際に働く社員から直接、事業の具体的な内容、チームの雰囲気、日々の業務の流れ、社内のカルチャーといったリアルな情報を得られます。これにより、自分がその環境で働く姿を具体的にイメージしやすくなります。 - キャリアの選択肢の拡大

「今すぐ転職したいわけではないが、良い機会があれば考えたい」という段階の候補者にとって、カジュアル面談は情報収集の絶好の機会です。様々な企業の社員と話すことで、これまで知らなかった業界や職種、働き方に触れ、自身のキャリアの可能性を広げることができます。 - 面接では聞きにくいことの確認

選考の場である面接では、給与や残業、福利厚生といった待遇面に関する質問は、タイミングや聞き方によってはネガティブな印象を与えかねません。しかし、カジュアル面談であれば、よりリラックスした雰囲気の中で、こうした聞きにくい質問や、キャリアパスに関する具体的な相談もしやすくなります。 - 自身の市場価値の確認

企業の担当者と話すことで、自分のこれまでの経験やスキルが、社外でどのように評価されるのか、どのようなニーズがあるのかを客観的に知る機会にもなります。これは、自身の市場価値を把握し、今後のキャリアプランを立てる上で重要な指標となります。

面接との違い

カジュアル面談と面接は、目的も雰囲気も大きく異なります。その違いを正しく理解しておくことが、それぞれの場で適切な振る舞いをするための第一歩です。

| 比較項目 | カジュアル面談 | 面接 |

|---|---|---|

| 目的 | 相互理解・情報交換 | 選考・合否判定 |

| 関係性 | 対等な立場での対話 | 評価する側(企業)と評価される側(候補者) |

| 雰囲気 | リラックス・フランク | フォーマル・緊張感がある |

| 主な内容 | 企業説明、質疑応答、キャリア相談 | 志望動機、自己PR、スキル・経験の深掘り |

| 合否の有無 | 原則なし(ただし、印象は残る) | あり(次の選考への通過 or 不合格) |

| 準備物 | 質問リスト(必須)、簡単な自己紹介 | 履歴書、職務経歴書(必須) |

| 服装 | オフィスカジュアル、私服指定が多い | スーツ、ビジネスカジュアルが基本 |

| 場所 | オフィスのカフェスペース、オンラインなど様々 | 会議室、応接室が一般的 |

このように、カジュアル面談は「選考」ではなく、あくまで「相互理解」を深めるためのコミュニケーションの場です。候補者は企業を「見極める」立場でもあり、企業と対等な関係で臨むことができます。

一方で、面接は明確に「選考」のプロセスであり、企業が自社に適した人材かどうかを判断する場です。そのため、候補者は自身の能力や意欲をアピールすることが主な目的となり、緊張感が伴います。

ただし、後述するように、カジュアル面談であっても「全く選考要素がない」わけではないという点には注意が必要です。企業側も将来の候補者として候補者を見ており、その言動や態度は記録され、その後の選考に影響を与える可能性があることを念頭に置いておくべきでしょう。カジュアル面談は、面接への第一歩であり、良好な第一印象を築くための重要な機会と捉えるのが賢明です。

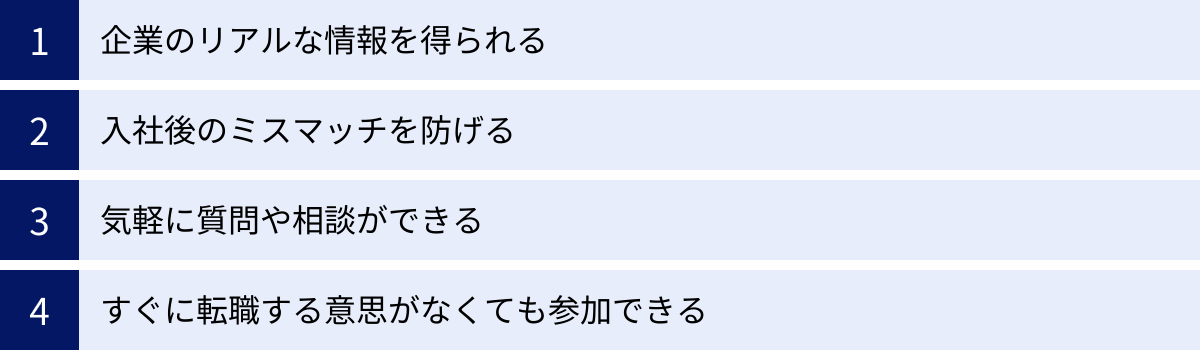

カジュアル面談に参加するメリット

カジュアル面談は、企業側だけでなく、候補者にとっても計り知れないメリットがあります。情報収集の手段としてだけでなく、自身のキャリアを見つめ直し、より良い選択をするための貴重な機会となり得ます。ここでは、カジュアル面談に参加することで得られる具体的なメリットを4つの側面から掘り下げて解説します。

企業のリアルな情報を得られる

転職活動において、最も重要なことの一つが「情報の質と量」です。企業の公式ウェブサイト、求人票、プレスリリースなどは、もちろん重要な情報源ですが、それらはあくまで企業が発信したい「建前」や「理想の姿」が反映されていることが少なくありません。しかし、カジュアル面談は、その「建前」の裏側にある「本音」や「リアル」に触れることができる貴重な機会です。

- 現場の生の声を聞ける

カジュアル面談では、人事担当者だけでなく、現場のマネージャーや実際に働くことになるかもしれないチームメンバーが対応してくれるケースが多くあります。彼らから直接、「一日の業務スケジュール」「現在チームが抱えている課題」「使用しているツールや技術スタック」「チーム内のコミュニケーション方法(チャットツールでのやり取りの雰囲気や定例会議の頻度など)」といった、求人票には決して書かれない具体的な情報を聞くことができます。これらの情報は、入社後の働き方を具体的にイメージする上で欠かせません。 - 社風や組織文化を肌で感じる

「風通しの良い社風」「アットホームな職場」といった言葉は多くの企業で使われますが、その実態は企業によって様々です。カジュアル面談での担当者の話し方、質問への回答の仕方、社員同士のやり取りの様子(オフィス訪問の場合)などから、その企業の本当のカルチャーを肌で感じ取ることができます。例えば、質問に対して率直に、時には自社の課題も含めて話してくれる企業は、透明性が高く誠実な文化を持っている可能性が高いと判断できます。 - 事業の将来性や課題を深く理解する

担当者との対話を通じて、企業が現在どのようなフェーズにあり、今後どのような方向に進もうとしているのか、そしてその過程でどのような課題に直面しているのかを深く理解できます。「なぜ今このポジションで採用活動をしているのか」という背景を知ることで、自分がその企業でどのような役割を期待され、どのように貢献できるのかをより明確に捉えることができます。これは、志望動機を固める上でも非常に重要な情報となります。

入社後のミスマッチを防げる

転職における最大の悲劇は、入社後に「思っていたのと違った」と感じるミスマッチです。このミスマッチは、スキルや経験の不一致だけでなく、価値観、働き方、人間関係といったソフト面の不一致によっても引き起こされます。カジュアル面談は、この入社後のミスマッチを未然に防ぐための最も効果的な手段の一つと言えます。

- 期待値のすり合わせができる

カジュアル面談は、企業と候補者が互いの期待値をすり合わせる場です。候補者は、自身のキャリアプランや働き方に対する希望を伝えることができます。一方、企業側も、候補者に期待する役割や成果について具体的に説明します。この双方向のコミュニケーションを通じて、お互いが抱いている期待にズレがないかを確認し、もしズレがあれば事前に修正することができます。 - カルチャーフィットを事前に確認できる

前述の通り、企業のリアルな情報を得ることで、その企業の文化が自分に合っているかどうか(カルチャーフィット)を判断できます。例えば、トップダウンで物事が進む文化なのか、ボトムアップで意見を言いやすい文化なのか。個人で黙々と仕事を進めるスタイルなのか、チームでの協業を重視するスタイルなのか。こうした文化的な側面は、日々の仕事の満足度に直結する重要な要素です。自分に合わない環境で働くことは大きなストレスになるため、事前に確認できるメリットは計り知れません。 - ネガティブな情報の確認

面接の場では聞きにくいような、少しネガティブに捉えられかねない情報(例:「実際の残業時間はどのくらいですか?」「退職率は高いですか?」など)も、カジュアル面談のフランクな雰囲気の中であれば、比較的質問しやすくなります。もちろん聞き方には配慮が必要ですが、誠実な企業であれば、こうした質問にも真摯に答えてくれるはずです。事前に懸念点を解消しておくことで、安心して次の選考ステップに進むかどうかの判断ができます。

気軽に質問や相談ができる

面接は「評価される場」という意識が働くため、どうしても萎縮してしまい、本当に聞きたいことを聞けずに終わってしまうことがあります。特に、「こんなことを聞いたら評価が下がるのではないか」という不安から、質問をためらってしまうケースは少なくありません。

しかし、カジュアル面談は「対等な対話の場」であるため、心理的なハードルが低く、気軽に質問や相談ができます。

- 初歩的な質問も歓迎される

「まだ業界について勉強中なのですが…」「御社のこのサービスについて、基本的なところから教えていただけますか?」といった初歩的な質問も、カジュアル面談であれば歓迎される傾向にあります。むしろ、知らないことを正直に認め、学ぼうとする姿勢は、素直さや学習意欲の表れとしてポジティブに捉えられることさえあります。 - キャリアに関する相談ができる

「私のこれまでの経験は、御社でどのように活かせそうでしょうか?」「今後、〇〇のようなキャリアを築きたいと考えているのですが、御社にはそうしたキャリアパスは存在しますか?」といった、自身のキャリアに関する相談を持ちかけることも可能です。企業の担当者から客観的なフィードバックをもらうことで、自身のキャリアプランをより具体的に、そして現実的に見直すきっかけになります。 - 対話の中から新たな疑問を見つけられる

一方的に質問をぶつけるだけでなく、担当者との対話の中で生まれる新たな疑問をその場で解消していくことができます。このインタラクティブなやり取りこそが、相互理解を深める鍵となります。準備した質問リストに固執せず、会話の流れを大切にすることが重要です。

すぐに転職する意思がなくても参加できる

カジュアル面談の最大の特長の一つは、本格的な転職活動を始める前の、いわゆる「転職潜在層」でも気軽に参加できる点です。

- 情報収集の場として活用できる

「今の会社に大きな不満はないけれど、他の会社のことも知ってみたい」「自分の市場価値を知りたい」といった動機でカジュアル面談に参加することは、全く問題ありません。むしろ、企業側もそうした層へのアプローチを目的としていることが多いです。様々な企業の話を聞くことで、現在の自分の立ち位置を客観的に把握し、今後のキャリアを考える上での視野を広げることができます。 - 将来の選択肢を増やす

カジュアル面談で良い印象を残すことができれば、たとえその時点ですぐに転職しなくても、企業側に「良い人材」として記憶されます。将来、その企業があなたのスキルや経験にマッチするポジションを募集する際に、優先的に声がかかる可能性があります。これは、将来のキャリアにおける貴重な選択肢を増やすことにつながります。 - 転職活動のウォーミングアップになる

いずれ本格的に転職活動を始めようと考えている人にとって、カジュアル面談は絶好のウォーミングアップになります。企業の担当者と話す経験を積むことで、自分の経歴やスキルを分かりやすく説明する練習になったり、面接の雰囲気に慣れたりすることができます。

このように、カジュアル面談は、情報収集からミスマッチ防止、キャリアプランニングまで、候補者にとって多岐にわたるメリットをもたらします。この機会を最大限に活用しない手はありません。

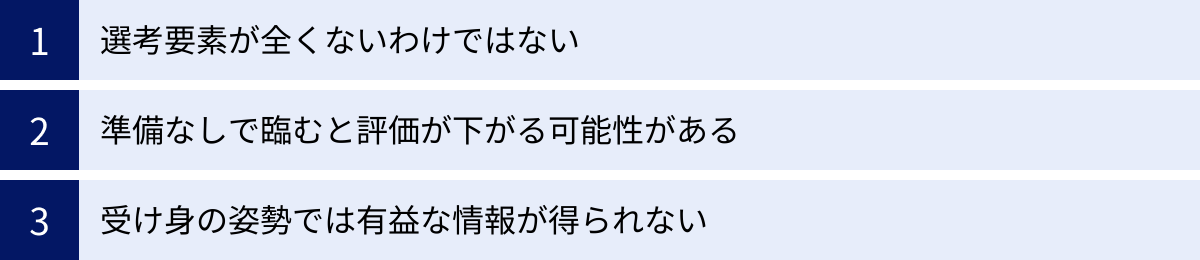

カジュアル面談に参加する際の注意点

カジュアル面談は、その名の通りリラックスした雰囲気で行われますが、「カジュアル」という言葉に油断してしまうと、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。有意義な時間にするため、そして自身のキャリアにとってプラスにするためには、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。ここでは、カジュアル面談に臨む上で心に留めておくべき3つの重要なポイントを解説します。

選考要素が全くないわけではない

カジュアル面談に関して最も注意すべき点は、「合否は出ない」という建前と、「評価はされている」という本音が存在することです。企業側は、慈善事業でカジュアル面談を実施しているわけではありません。将来の採用候補者を見つけるという明確な目的があり、そのための初期的なスクリーニングの場として機能している側面は否定できません。

- 第一印象は記録されている

面談担当者は、候補者の話し方、態度、質問の内容、コミュニケーション能力などを注意深く観察しています。そして、その評価は多くの場合、社内の採用管理システム(ATS)などに記録されます。「〇〇さん:コミュニケーション能力は高いが、当社の事業への理解が浅い」「△△さん:非常に意欲的で、鋭い質問が多かった。ぜひ次の選考に案内したい」といった形でコメントが残され、後の選考プロセスに影響を与える可能性があります。 - 基本的なビジネスマナーは見られている

カジュアルな場だからといって、時間を守らない、挨拶ができない、相手の話を遮る、言葉遣いが乱暴であるといった行為は、社会人としての基本ができていないと判断され、一発で「選考対象外」の烙印を押されかねません。親しき中にも礼儀あり、という言葉の通り、相手への敬意を忘れない姿勢が重要です。 - 「お見送り」の可能性もゼロではない

表向きは合否がないとされていますが、面談の結果、企業が求める人物像と著しく乖離していると判断された場合、事実上の「お見送り」となり、その後の選考プロセスに案内されないこともあります。例えば、企業のコアバリューと候補者の価値観が正反対である、求めるスキルセットと全く合致しない、といったケースです。したがって、「選考ではないから」と気を抜きすぎるのは禁物であり、常に「評価されている」という意識をどこかに持っておくことが賢明です。

準備なしで臨むと評価が下がる可能性がある

「カジュアルだから準備は不要だろう」と考えるのは、大きな間違いです。準備を怠って面談に臨むと、有益な情報を得られないばかりか、企業側にネガティブな印象を与えてしまうリスクがあります。

- 意欲の欠如と見なされる

企業のウェブサイトを見ればすぐに分かるような基本的な情報(事業内容、沿革、代表者名など)について質問したり、企業について何も調べてこなかったりすると、担当者は「この人は本当に当社に興味があるのだろうか?」と疑問に思います。準備不足は、そのまま志望意欲の低さや、仕事に対する姿勢の甘さとして受け取られてしまう可能性があります。 - 時間の無駄遣いになる

カジュアル面談の時間は、通常30分から1時間程度と限られています。その貴重な時間を、調べれば分かるような情報の確認に費やしてしまうのは非常にもったいないことです。事前準備をしっかり行うことで、より本質的で、深いレベルの対話が可能になります。 - 自身の魅力を伝えられない

準備には、企業研究だけでなく、自己分析も含まれます。自分のこれまでの経歴やスキル、強み、そして今後のキャリアで何を成し遂げたいのかを整理しておかなければ、担当者からの「これまでのご経験について教えてください」といった問いに、しどろもどろになってしまいます。自身のことを分かりやすく伝えられなければ、企業側もあなたの魅力を正しく理解することができません。

最低限、企業の公式サイトやプレスリリースに目を通し、自分なりの仮説や質問を用意しておくこと。そして、自身の経歴を簡潔に説明できるようにしておくこと。これらは、カジュアル面談に臨む上での必須事項と言えるでしょう。

受け身の姿勢では有益な情報が得られない

カジュアル面談は、企業説明会ではありません。企業側から一方的に情報提供を受ける場ではなく、候補者と企業が双方向のコミュニケーションを通じて理解を深める「対話」の場です。したがって、受け身の姿勢でいると、その機会を最大限に活かすことはできません。

- 質問が対話のエンジン

カジュアル面談の成否は、候補者からの質問の質と量にかかっていると言っても過言ではありません。質問を全くしない、あるいは「特にありません」と答えてしまうのは最悪のケースです。それは、企業への興味関心がないことの表れであり、対話を深める機会を自ら放棄する行為です。事前に質問を複数用意し、会話の流れに応じて柔軟に質問を投げかける積極的な姿勢が求められます。 - 自分の情報を開示する

良い対話は、自己開示から始まります。企業側に多くの情報を求めるだけでなく、候補者自身も自分の考えや経験、キャリアプランなどを積極的に開示することが重要です。「私はこう考えているのですが、御社ではいかがですか?」というように、自分の意見を述べた上で質問をすることで、より深い議論につながりやすくなります。 - 「お客様」気分ではいけない

カジュアル面談は、候補者をもてなす場ではありません。あくまで対等なビジネスパートナー候補として対話する場です。ソファにふんぞり返って話を聞くような「お客様」的な態度は厳禁です。メモを取りながら熱心に話を聞く、適切な相槌を打つ、相手の話に共感や意見を示すといった、対話に積極的に参加する姿勢を示すことが、良好な関係構築の第一歩となります。

まとめると、カジュアル面談は「リラックスしつつも、礼儀と準備を忘れず、積極的に対話に参加する場」と認識することが重要です。この心構えを持つことで、企業からの評価を高め、自身にとっても有益な情報を引き出すことができるでしょう。

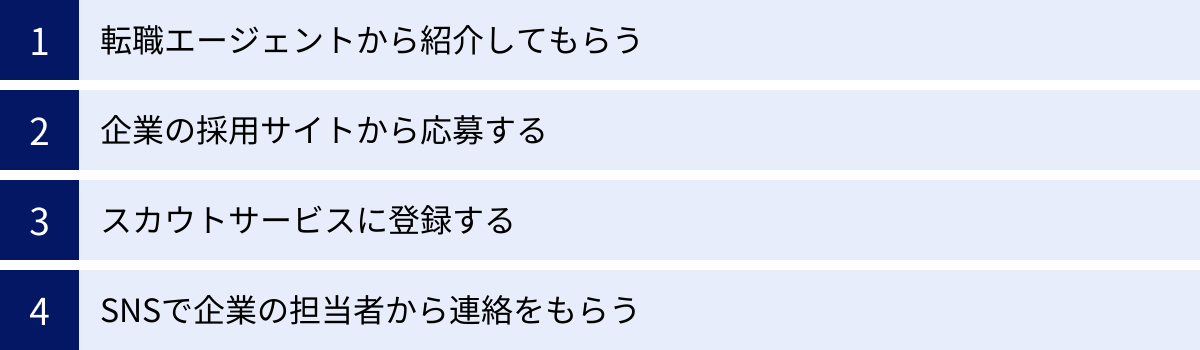

カジュアル面談の探し方

自分に合ったカジュアル面談の機会を見つけるには、いくつかのアプローチがあります。自身の状況や希望する業界、職種に合わせて、複数の方法を組み合わせて活用するのが効果的です。ここでは、代表的な4つの探し方について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説します。

転職エージェントから紹介してもらう

転職エージェントは、転職を希望する個人と、人材を求める企業とを仲介する専門家です。多くの転職エージェントが、選考プロセスの一環として、あるいは選考の前段階としてカジュアル面談の機会を提供しています。

- メリット

- 非公開の機会に出会える: 企業が公には募集していないポジションや、水面下で進めている採用活動の一環としてのカジュアル面談を紹介してもらえる可能性があります。

- 手間が省ける: 自分の希望や経歴を伝えておけば、エージェントがマッチする企業を探し出し、面談の日程調整まで代行してくれます。忙しい中で転職活動を進めたい方にとっては大きなメリットです。

- 客観的なアドバイスがもらえる: 担当のキャリアアドバイザーから、企業の内部情報(社風や働く環境など)を事前に教えてもらえたり、面談に臨む上でのアドバイスをもらえたりします。面談後のフィードバックを得られることもあります。

- デメリット・注意点

- エージェントの質に左右される: 担当するキャリアアドバイザーのスキルや相性によって、紹介される案件の質やサポートの内容が大きく変わることがあります。

- 希望と異なる紹介も: エージェント側の都合(紹介ノルマなど)で、必ずしも自分の希望に完全に合致しない企業を紹介される可能性もゼロではありません。

- こんな人におすすめ

- 初めての転職で何から始めれば良いか分からない方

- 働きながら効率的に転職活動を進めたい方

- 客観的な視点からのアドバイスが欲しい方

企業の採用サイトから応募する

近年、自社の採用サイトや採用特設ページに、「カジュアル面談応募フォーム」や「キャリア相談窓口」といった専用の入り口を設けている企業が増えています。特にIT・Web業界の企業でこの傾向が顕著です。

- メリット

- 企業への熱意を直接伝えられる: 企業に直接コンタクトを取るため、その企業に対する強い興味や熱意をアピールしやすいです。

- 自分のペースで進められる: 誰にも急かされることなく、自分のタイミングで興味のある企業にアプローチできます。

- 企業の採用意欲が高い: わざわざ専用の窓口を設けている企業は、カジュアル面談からの採用に積極的である可能性が高いです。

- デメリット・注意点

- 自分で探す手間がかかる: 興味のある企業を一社一社探し、採用ページを確認する必要があります。

- 日程調整などを全て自分で行う必要がある: 企業担当者とのやり取りや日程調整などを、すべて自分自身で行わなければなりません。

- こんな人におすすめ

- 既に行きたい企業や業界が明確に決まっている方

- 自分のペースでじっくりと情報収集をしたい方

- 企業に直接アプローチすることに抵抗がない方

スカウトサービスに登録する

スカウトサービスは、自身の職務経歴やスキルを登録しておくと、それに興味を持った企業の人事担当者や転職エージェントから直接オファー(スカウト)が届くプラットフォームです。このスカウトの中に、「まずはカジュアルにお話ししませんか?」という面談の提案が含まれていることが非常に多くあります。

- メリット

- 待ちの姿勢で機会が得られる: 一度プロフィールを登録してしまえば、あとは待っているだけで企業側からアプローチがあるため、非常に効率的です。

- 想定外の企業との出会いがある: 自分では探し出せなかったような企業や、これまで視野に入れていなかった業界の企業から声がかかることで、キャリアの選択肢が広がる可能性があります。

- 自分の市場価値が分かる: どのような企業から、どれくらいの頻度でスカウトが来るかによって、自身の経歴やスキルが市場でどのように評価されているのかを客観的に把握できます。

- デメリット・注意点

- プロフィールの充実度が重要: 企業担当者の目に留まるためには、職務経歴やスキル、自己PRなどを具体的かつ魅力的に記述し、プロフィールを充実させておく必要があります。

- 大量のスカウトが届くことも: 経験やスキルによっては、興味のない企業からの定型文のようなスカウトが大量に届き、その中から有望なものを見つけ出すのに手間がかかる場合があります。

- こんな人におすすめ

- 現職が忙しく、能動的に動く時間があまりない方

- 自分の市場価値を確かめたい、キャリアの可能性を広げたい方

- 幅広い選択肢の中から自分に合った企業を見つけたい方

SNSで企業の担当者から連絡をもらう

特にエンジニア、デザイナー、マーケターなどの専門職の間では、X(旧Twitter)やLinkedIn、FacebookといったSNSを通じて、企業の採用担当者や現場のマネージャーから直接カジュアル面談のDM(ダイレクトメッセージ)が届くケースが増えています。

- メリット

- 最もフラットな形で出会える: 共通の知人やコミュニティを通じての連絡も多く、非常に自然でフラットな関係性から対話を始められます。

- 現場のキーパーソンと直接話せる: 人事担当者だけでなく、CTO(最高技術責任者)や事業部長など、現場のキーパーソンから直接連絡が来ることもあり、より深く、質の高い情報を得られる可能性があります。

- 自身の専門性をアピールできる: 日頃からSNSで自身の専門分野に関する情報発信やアウトプットを行っていれば、それがポートフォリオとなり、スキルや人柄を理解してもらった上で声がかかります。

- デメリット・注意点

- 待ちの姿勢では機会は少ない: このアプローチは、自分から積極的に情報発信を行っている人が対象になりやすいです。ただSNSを閲覧しているだけでは、機会はほとんどありません。

- 信頼性の見極めが必要: 連絡してきた相手が本当にその企業の人間なのか、どのような目的で連絡してきたのかを慎重に見極める必要があります。

- こんな人におすすめ

- 特定の専門分野で情報発信やアウトプットを日頃から行っている方

- 業界内の人脈を広げたい、コミュニティ活動に積極的な方

- より現場に近い、リアルな情報を求めている方

これらの方法を一つに絞る必要はありません。転職エージェントに登録しつつ、スカウトサービスで市場価値を探り、気になる企業の採用サイトは直接チェックする、といったように複数のチャネルを併用することで、より多くの、そしてより質の高いカジュアル面談の機会を掴むことができるでしょう。

カジュアル面談の前に準備すること

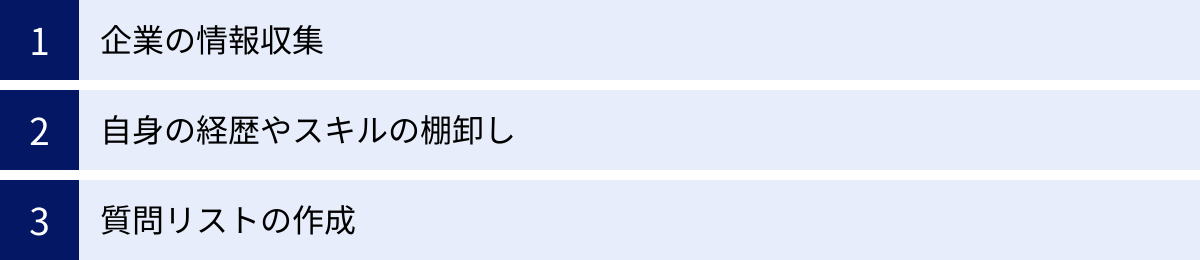

カジュアル面談を成功させる鍵は、事前の準備にあります。「カジュアル」という言葉に惑わされず、万全の準備で臨むことで、得られる情報の質が格段に上がり、企業への印象も良くなります。ここでは、カジュアル面談の前に最低限やっておくべき3つの準備について、具体的に解説します。

企業の情報収集

準備の第一歩は、相手を知ることです。付け焼き刃の知識ではなく、自分なりに情報を咀嚼し、仮説や疑問を持つレベルまで落とし込むことが重要です。これにより、当日の対話が表層的にならず、深みのあるものになります。

- 何を調べるか?

- 公式サイト(コーポレートサイト、採用サイト): まずは基本です。事業内容、企業理念(ミッション・ビジョン・バリュー)、沿革、提供している製品やサービスなどを一通り確認します。特に、なぜその事業を行っているのか、どのような社会課題を解決しようとしているのかという「Why」の部分を理解すると、企業への共感度が深まります。

- プレスリリース・ニュース: 最近の企業の動向を把握するために欠かせません。新サービスのリリース、資金調達、業務提携、メディア掲載など、直近1〜2年のニュースに目を通すことで、企業が今どのようなフェーズにあり、何に力を入れているのかが見えてきます。

- IR情報(上場企業の場合): 投資家向けの資料ですが、企業の財務状況、事業戦略、市場での立ち位置、リスク要因などが客観的なデータと共に詳細に書かれており、非常に有益な情報源です。特に「中期経営計画」や「決算説明資料」は、企業の未来の展望を知る上で必読です。

- 経営者や社員のインタビュー記事、SNS: 企業の「中の人」が何を考えているのかを知るための貴重な情報源です。経営者の創業ストーリーや事業への想い、現場社員の働きがいや仕事のこだわりなどを知ることで、企業のカルチャーをより立体的に理解できます。技術職であれば、企業の技術ブログ(Tech Blog)は必ずチェックしましょう。

- どこまで深掘りするか?

情報をただインプットするだけでなく、「なぜこの企業は今、この事業に力を入れているのだろう?」「この新サービスの背景には、どんな市場の変化があるのだろう?」といった自分なりの仮説を立ててみましょう。そして、その仮説を元に、「この点について、もう少し詳しくお聞きしたい」という疑問点を洗い出しておくことが、質の高い質問につながります。「調べて分かった事実」と「それに対して自分が感じたこと・疑問に思ったこと」をセットで整理しておくのがおすすめです。

自身の経歴やスキルの棚卸し

次に、自分自身についての準備です。企業について詳しくなっても、自分のことを的確に伝えられなければ、有意義な対話は成立しません。職務経歴書を提出する必要はない場合が多いですが、話す内容を整理しておくことは必須です。

- 何を整理するか?

- これまでのキャリアの要約: 「私はこれまで〇〇業界で、主に△△という職務を×年間担当してきました。その中で、□□といった成果を出してきました」というように、自分のキャリアを1〜3分程度で簡潔に説明できるように準備しておきましょう。これを「エレベーターピッチ」と呼びます。

- 具体的なエピソードの準備: 自分の強みやスキルを裏付ける具体的なエピソードをいくつか用意しておきましょう。例えば、「課題解決能力が強みです」とだけ言うのではなく、「前職で〇〇という課題に対し、△△というアプローチで分析し、□□という施策を実行した結果、〜という成果につながりました」というように、STARメソッド(Situation: 状況、Task: 課題、Action: 行動、Result: 結果)を意識して話せるようにしておくと、説得力が格段に増します。

- 強みと弱み、価値観の言語化: 自分が仕事において何を大切にしているのか(例:チームワーク、挑戦、安定性、社会貢献など)、どのような環境でパフォーマンスを発揮できるのかを自己分析し、言語化しておきましょう。これは、企業のカルチャーと自分がマッチするかどうかを判断する上での重要な軸となります。

- 今後のキャリアプラン: 「今後3〜5年で、どのようなスキルを身につけ、どのような専門家になりたいか」「将来的にはどのような役割を担いたいか」といった、将来のキャリアに対する自分なりのビジョンを整理しておきましょう。それが今回のカジュアル面談を受ける企業の方向性と一致しているかどうかが、マッチングの重要なポイントになります。

質問リストの作成

カジュアル面談において、最も重要と言っても過言ではないのが「質問の準備」です。あなたの質問は、あなたの興味関心の方向性、思考の深さ、そして企業への本気度を示すバロメーターとなります。受け身の姿勢ではなく、対話をリードするくらいの気概で、質の高い質問を用意しましょう。

- 質問リスト作成のポイント

- 量を担保する: 最低でも10個以上は用意しておきましょう。話の流れで解決してしまう質問もあるため、多めに準備しておくと安心です。

- カテゴリ分けをする: 質問をカテゴリ分けしておくと、頭が整理され、当日の会話もスムーズになります。

- 事業・サービスに関する質問: 事業の将来性、競合との差別化要因、今後の戦略など。

- 仕事内容・チームに関する質問: 入社後の具体的な役割、チームの構成や文化、評価制度など。

- 組織・カルチャーに関する質問: 意思決定のプロセス、社員の働きがい、社内のコミュニケーションなど。

- キャリアパスに関する質問: ロールモデルとなる社員の存在、研修制度、今後のキャリアの可能性など。

- 「調べれば分かる質問」は避ける: 公式サイトに載っているような情報を聞くのは、準備不足を露呈するだけです。

- 「はい/いいえ」で終わらないオープンクエスチョンを: 「〇〇ですか?」ではなく、「〇〇について、具体的にどのように取り組んでいますか?」「〇〇の背景にある課題意識について、もう少し詳しく教えていただけますか?」といった、相手が具体的に話せるような質問を心がけましょう。

- 仮説を添える: 「〇〇という記事を拝見し、私は△△だと考えたのですが、この認識は合っていますでしょうか?」というように、自分の考えや仮説を添えて質問すると、思考力や企業研究の深さをアピールできます。

これらの準備を丁寧に行うことで、カジュアル面談は単なる情報交換の場から、自己分析を深め、キャリアの方向性を定め、企業との良好な関係を築くための戦略的な機会へと昇華します。

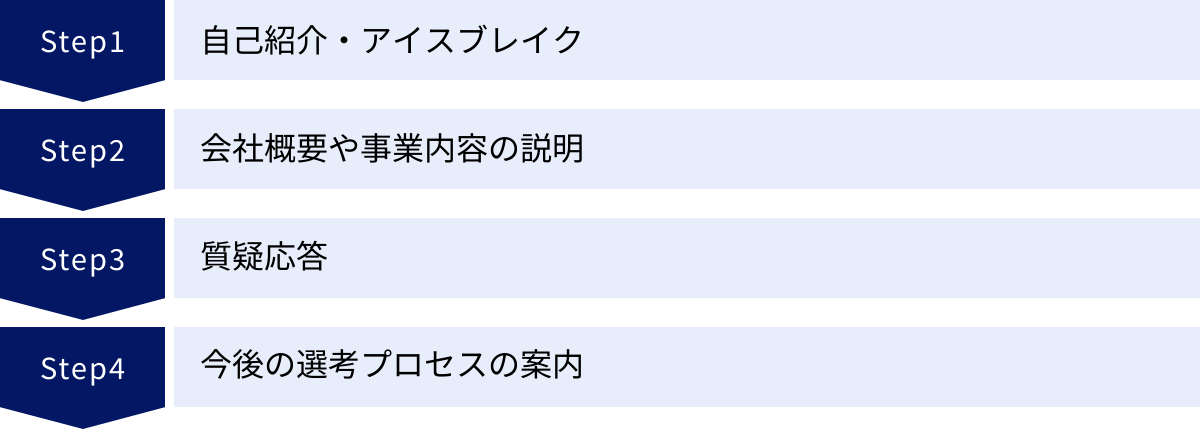

カジュアル面談当日の一般的な流れ

事前の準備を終えたら、いよいよカジュアル面談当日です。当日の流れを事前に把握しておくことで、落ち着いて臨むことができ、より有意義な対話に集中できます。カジュアル面談の時間は30分〜60分程度が一般的で、概ね以下の4つのステップで進行します。

簡単な自己紹介・アイスブレイク

面談は、お互いの簡単な自己紹介から始まります。ここは緊張をほぐし、和やかな雰囲気を作るための重要な導入部分です。

- 企業側から:

まず、面談を担当する社員(人事、現場マネージャーなど)から、自身の名前、部署、役職、簡単な経歴などの自己紹介があります。どのような経緯でその会社に入社し、現在どのような仕事をしているのかを話してくれることが多いです。 - 候補者側から:

次に、候補者側が自己紹介をします。ここでは、事前に準備した「キャリアの要約(エレベーターピッチ)」が役立ちます。時間は1〜3分程度で、以下の要素を簡潔にまとめるのがおすすめです。- 氏名

- 現職(または前職)の会社名と職務内容

- これまでのキャリアの概要と、特にアピールしたい経験や実績

- 今回のカジュアル面談に興味を持ったきっかけや、話を聞いてみたいこと

長々と話しすぎず、相手が興味を持って質問したくなるような「フック」を散りばめるのがポイントです。趣味やプライベートな話を少し加えるのも、アイスブレイクとしては効果的ですが、あくまでビジネスの場であることを忘れず、TPOをわきまえましょう。

会社概要や事業内容の説明

自己紹介が終わると、企業側から会社や事業に関する説明が行われます。多くの場合、スライドなどを用いて、10〜20分程度で説明されます。

- 説明される内容の例:

- 会社のミッション、ビジョン、バリュー

- 事業内容、提供しているサービスやプロダクトの詳細

- 会社の沿革と現在のフェーズ

- 組織体制やチームの構成

- 企業カルチャー、働き方(リモートワーク制度、フレックスタイムなど)

- 今回、カジュアル面談を実施している背景や募集ポジションについて

- 候補者が意識すべきこと:

ただ受け身で聞いているだけではいけません。事前準備で得た知識と照らし合わせながら、説明内容を深く理解しようと努めましょう。- 積極的にメモを取る: 熱心な姿勢を示すと同時に、後で質問するためのキーワードを書き留めておきます。

- 疑問点を整理する: 説明を聞く中で新たに生まれた疑問点や、さらに深掘りしたい点を頭の中で整理しておきます。

- 共感ポイントを見つける: 企業理念や事業内容、働き方など、自分が共感できるポイントを見つけておくと、後の質疑応答や感想を伝える際に役立ちます。

この時間は、後の質疑応答をより有意義にするためのインプットの時間と捉え、集中して臨むことが重要です。

質疑応答

会社説明が終わると、いよいよ面談のメインパートである質疑応答の時間に移ります。多くの場合、「何か質問はありますか?」と候補者側にボールが渡されます。ここでの対話の質が、カジュアル面談の成否を左右すると言っても過言ではありません。

- 候補者からの質問タイム:

事前に準備した質問リストの出番です。ただし、リストを上から順番に読み上げるのではなく、会社説明の内容やそれまでの会話の流れを踏まえて、最も適切と思われる質問から投げかけるのがスマートです。- 会話のキャッチボールを意識する: 一問一答で終わらせず、相手の回答に対してさらに深掘りする質問をしたり、「なるほど、その点は〇〇という理解でよろしいでしょうか?」と確認したりするなど、対話を広げる工夫をしましょう。

- 準備した質問に固執しない: 会話の中で気になったことを、その場で柔軟に質問することも大切です。これにより、コミュニケーション能力の高さや思考の柔軟性を示すことができます。

- 企業側からの質問タイム:

候補者からの質問が一通り終わると、今度は企業側から候補者に対して質問されることがあります。これは面接ほど堅苦しいものではなく、あくまで相互理解を深めるためのものです。- よくある質問: 「これまでのご経験について、もう少し詳しく教えてください」「なぜ転職を考え始めたのですか?」「今後のキャリアで、どのようなことを実現したいですか?」など。

- 正直かつポジティブに回答する: 嘘や誇張は避け、正直に答えることが基本です。転職理由などを話す際は、前職への不満といったネガティブな側面に終始するのではなく、「〇〇というスキルをさらに伸ばしたい」「△△のような挑戦がしたい」といったポジティブな動機や未来志向の視点で語ることが重要です。

この質疑応答は、候補者が企業を見極める時間であると同時に、企業が候補者の人柄やポテンシャルを理解するための時間でもあります。

今後の選考プロセスの案内

面談の最後には、今後の流れについてのアナウンスがあります。

- 企業側からの案内:

- 「本日の面談を踏まえて、もしご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ次の選考ステップに進んでいただきたいと考えております。その場合は、〇日以内に改めてご連絡ください」

- 「次のステップは、〇〇(例:一次面接)になります。ご希望の場合は、エージェント経由で、あるいは直接このメールアドレスにご連絡ください」

といった形で、次のアクションについて説明があります。

- 候補者が確認すべきこと:

- 意思表示の期限と方法: いつまでに、誰に、どのように連絡すれば良いのかを正確に確認します。

- 次の選考内容: 次のステップが面接なのか、再度別の社員とのカジュアル面談なのかなど、内容を具体的に聞いておくと、その後の準備がしやすくなります。

もし面談を通じてその企業への興味が非常に高まった場合は、その場で「ぜひ、次の選考に進ませていただきたいです」と意欲を伝えるのも効果的です。もちろん、一度持ち帰って冷静に考えたい場合は、その旨を正直に伝えれば問題ありません。「本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。いただいた情報を元に、前向きに検討させていただきます」といった形で締めくくりましょう。

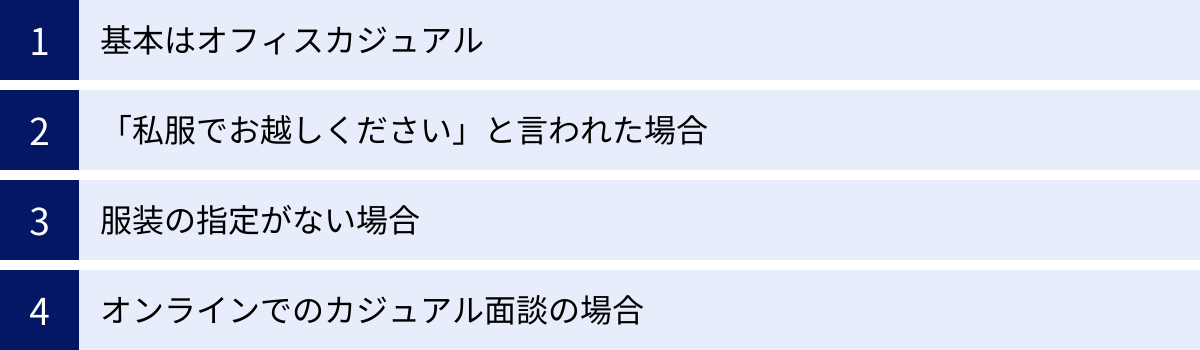

カジュアル面談に最適な服装

「カジュアル面談」という名前から、服装に悩む方は非常に多いです。「カジュアル」の度合いは企業文化によって大きく異なるため、正解は一つではありません。しかし、どのような場合でも共通して言えるのは、「清潔感」と「相手への敬意」が最も重要であるという点です。ここでは、状況別の服装の選び方について、具体的なポイントを解説します。

基本はオフィスカジュアル

服装に迷った場合や、特に指定がない場合の最も安全で無難な選択肢は「オフィスカジュアル」です。オフィスカジュアルとは、スーツほど堅苦しくはないものの、ビジネスの場にふさわしい、きちんとした印象を与える服装のことを指します。

- 男性のオフィスカジュアル例:

- トップス: 襟付きのシャツ(白、水色、ストライプなど)、ポロシャツ

- アウター: ジャケット(ネイビー、グレー、ベージュなど)、きれいめのカーディガン

- ボトムス: チノパン、スラックス(黒、ネイビー、ベージュなど)

- 靴: 革靴(ローファーなど)、きれいめのスニーカー

- ポイント: Tシャツやデニム、短パン、サンダルは避けましょう。ジャケットを羽織るだけで、きちんとした印象が格段にアップします。

- 女性のオフィスカジュアル例:

- トップス: ブラウス、カットソー、ニット

- アウター: ジャケット、カーディガン

- ボトムス: きれいめのパンツ(テーパード、ワイドなど)、スカート(膝丈〜ミモレ丈)

- 靴: パンプス(ヒールが低めのもの)、きれいめのフラットシューズ

- ポイント: 過度な露出(胸元が大きく開いた服、ミニスカートなど)や、派手すぎる色・柄、華美なアクセサリーは避けるのが賢明です。清潔感のあるナチュラルメイクを心がけましょう。

なぜオフィスカジュアルが最適なのか?

それは、フォーマルすぎず、かつラフすぎない、絶妙なバランスを保っているからです。スーツでは相手に過度な緊張感を与えてしまう可能性がありますし、逆にラフすぎる服装は「TPOをわきまえない人」「相手に敬意を払っていない人」というネガティブな印象を与えかねません。オフィスカジュアルは、相手への敬意を示しつつも、リラックスした対話の雰囲気を損なわないための最適な選択と言えます。

「私服でお越しください」と言われた場合

企業から「私服でお越しください」「ラフな格好でどうぞ」といった指定があった場合、さらに悩むかもしれません。この言葉の裏には、いくつかの意図が考えられます。

- 企業の意図:

- 候補者の緊張を和らげ、リラックスして話せる雰囲気を作りたい。

- 企業の自由でフラットな社風を伝えたい。

- 候補者の個性やセンス、TPOに合わせた服装選びができるかを見たい。

この場合、言葉通りにTシャツにジーンズといったラフすぎる格好で行くのはリスクが伴います。特に、アパレル業界などファッションセンスが問われる職種でない限り、ここでも基本的には「きれいめのオフィスカジュアル」を選ぶのが最も安全です。

企業のウェブサイトで社員の服装をチェックし、その雰囲気に合わせるのが良いでしょう。例えば、ITベンチャーで社員がTシャツやパーカーで働いている写真が多ければ、襟付きのシャツにチノパンといった少しきれいめなスタイルで、もし金融やコンサルティング業界の企業であれば、ジャケットを着用したオフィスカジュアルにするなど、企業のカルチャーに合わせてカジュアル度を調整するのがポイントです。

避けるべき服装は、部屋着のようなスウェット、ダメージジーンズ、派手なプリントTシャツ、サンダルなど、明らかにビジネスの場にふさわしくないものです。「私服指定」は「普段着で良い」という意味ではなく、「ビジネスマナーの範囲内で、あなたらしい服装を選んでください」というメッセージと捉えるのが適切です。

服装の指定がない場合

企業から服装に関する案内が一切なかった場合も、オフィスカジュアルが基本となります。この場合も、企業のウェブサイトやSNSに掲載されている社員の写真などを参考に、その企業の雰囲気に合った服装を心がけましょう。

もし、企業の雰囲気が掴めず判断に迷う場合は、少しフォーマル寄りのオフィスカジュアル(ジャケット着用など)にしておくと、失礼にあたることはありません。カジュアルすぎる服装で浮いてしまうよりは、少しきちんとした服装で行く方が安心です。

また、どうしても不安な場合は、日程調整のメールなどの返信で、「当日の服装ですが、オフィスカジュアルで伺ってもよろしいでしょうか?」と事前に担当者に確認するのも一つの手です。質問することでマイナスの印象を与えることはまずありません。むしろ、細やかな配慮ができる人物というポジティブな印象につながる可能性もあります。

オンラインでのカジュアル面談の場合

オンラインでの面談は、自宅から参加できるため服装に気が緩みがちですが、対面の場合と同様の注意が必要です。

- 上半身しか映らなくても油断は禁物:

画面に映るのは上半身だけですが、対面と同じくオフィスカジュアルを基本としましょう。男性なら襟付きのシャツ、女性ならブラウスやきれいめのカットソーが好印象です。背景に溶け込んでしまわないよう、白や黒一色よりも、水色やベージュなど明るく柔らかな色の服を選ぶのがおすすめです。 - 背景と照明にも気を配る:

服装だけでなく、背景もあなたの印象を左右します。生活感のある部屋が丸見えにならないよう、背景は無地の壁にするか、バーチャル背景を設定しましょう。ただし、派手すぎるバーチャル背景は避け、シンプルなものを選びます。また、顔が暗く映らないよう、正面から光が当たるように照明を調整することも重要です。リングライトなどを使うと、顔色が明るくなり、生き生きとした印象になります。 - 上下の服装のバランス:

上半身はシャツなのに下はスウェット、というケースも考えられますが、何かの拍子に立ち上がった時に見えてしまうと気まずい思いをします。気持ちを引き締める意味でも、上下ともにきちんとした服装(例:シャツにチノパンなど)に着替えておくことをお勧めします。

結論として、カジュアル面談の服装は、「清潔感」「相手への敬意」「企業のカルチャーへの配慮」という3つの軸で選ぶことが重要です。迷ったらオフィスカジュアル、という原則を覚えておけば、大きな失敗をすることはないでしょう。

【例文あり】カジュアル面談の質問集

カジュアル面談は、双方向のコミュニケーションが鍵となります。企業側からの質問に的確に答える準備と、候補者側から質の高い質問をする準備の両方が必要です。ここでは、具体的な例文を交えながら、企業からよく聞かれる質問、候補者からすべき逆質問、そして避けるべき質問について詳しく解説します。

企業からよく聞かれる質問例

面接ほど形式張ってはいませんが、企業側もあなたのことを知るためにいくつかの質問をします。これらにスムーズに答えることで、自己PRと相互理解の促進につながります。

これまでの経歴や自己紹介

これはほぼ間違いなく最初に聞かれる質問です。「簡単にご経歴を教えてください」と言われた際に、1〜3分で要点をまとめて話せるように準備しておきましょう。

- 回答のポイント:

- 時系列に沿って、分かりやすく話す。

- 単なる業務の羅列ではなく、役割や実績、工夫した点を盛り込む。

- 話が長くなりすぎないように注意する。

【例文】

「はい、〇〇と申します。本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。私は大学卒業後、株式会社△△に新卒で入社し、5年間、法人向けのSaaSプロダクトのセールスを担当してまいりました。主な業務は新規顧客の開拓で、特に中小企業向けのマーケティング施策の企画から実行まで一貫して携わりました。3年目にはチームリーダーとして、後輩2名の育成にも関わり、チームとしては前年比150%の売上目標を達成することができました。現職では□□という領域を担当しておりますが、今後はより事業の根幹に近い部分で、プロダクトの成長そのものに貢献したいと考えるようになり、貴社の〇〇という事業に大変興味を持っております。本日は、そのあたりの事業戦略や今後の展望について、詳しくお話を伺えればと思っております。」

転職を考えた理由

企業側は、あなたのキャリアに対する考え方や価値観を知るためにこの質問をします。ネガティブな理由だけでなく、ポジティブな視点を加えることが重要です。

- 回答のポイント:

- 前職の不平不満(人間関係、給与など)だけを話すのは避ける。

- 「〇〇ができなかった」ではなく、「今後は〇〇に挑戦したい」という未来志向で語る。

- スキルアップやキャリアチェンジなど、前向きな動機を伝える。

【例文】

「現職ではセールスとしてお客様と向き合う中で、プロダクトの機能改善に関する多くのご要望をいただく機会がありました。その経験を通じて、お客様の声を直接プロダクトに反映させ、より良い価値を提供していくプロセスに強い関心を持つようになりました。現職の組織では職務が明確に分かれており、セールスが企画に深く関わる機会が少ないため、今後はより事業部や開発チームと密に連携し、事業全体のグロースに貢献できる環境で挑戦したいと考えています。貴社がユーザーファーストのプロダクト開発を重視されている点に、強く惹かれております。」

今後のキャリアプラン

あなたの成長意欲や、自社と長期的にマッチするかどうかを確認するための質問です。抽象的な目標ではなく、具体的なビジョンを語れると良いでしょう。

- 回答のポイント:

- 3〜5年後、10年後といった時間軸で、どのような専門性や役職を目指したいかを話す。

- そのキャリアプランが、応募企業で実現可能であることを示唆する。

【例文】

「短期的には、まずはセールスとして貴社のプロダクトと顧客を深く理解し、着実に成果を出していきたいと考えております。その上で、将来的には、これまでのセールス経験と市場の知見を活かし、プロダクトマーケティングや事業企画といった役割にも挑戦していきたいです。最終的には、一つの事業をグロースさせる責任者として、市場の創造から収益化までを一貫して担える人材になることが目標です。貴社には多様なキャリアパスがあると伺っており、その点も魅力に感じております。」

なぜ自社に興味を持ったのか

企業研究の深さと、あなたの志望度の高さを測る質問です。他の企業ではなく「なぜこの会社なのか」を具体的に語る必要があります。

- 回答のポイント:

- 企業の事業内容、製品、ビジョン、カルチャーなど、具体的にどこに魅力を感じたかを話す。

- 自分の経験や価値観と、企業のどの部分がリンクしているのかを説明する。

【例文】

「貴社の『〇〇というテクノロジーで、△△という社会課題を解決する』というミッションに強く共感したのが一番の理由です。特に、最近発表された□□という新サービスは、市場の潜在的なニーズを的確に捉えていると感じ、その着眼点と実行力に感銘を受けました。私自身、前職で似たような課題意識を持っており、貴社のプラットフォームであれば、より大きなインパクトを生み出せると確信しております。〇〇様(担当者)が書かれた技術ブログも拝見し、ユーザーの課題解決に対する真摯な姿勢にも惹かれました。」

候補者からすべき逆質問の例

カジュアル面談の成否は、この逆質問にかかっていると言っても過言ではありません。あなたの思考力、意欲、人柄を示す絶好の機会です。

事業内容や仕事内容に関する質問

入社後の活躍を具体的にイメージしていることを示す質問です。

【質問例】

* 「本日ご説明いただいた〇〇事業について、今後3年間でどのような状態を目指されているのでしょうか?また、その達成に向けた最大の課題は何だとお考えですか?」

* 「もし私が入社した場合、最初の3ヶ月〜半年でどのような役割や成果を期待されますでしょうか?」

* 「現在、チームが最も注力しているプロジェクトやKPI(重要業績評価指標)について教えていただけますか?」

* 「競合他社と比較した際の、貴社プロダクトの最もユニークな強みはどこにあるとお考えですか?」

社風や働き方に関する質問

自分と企業のカルチャーフィットを確認するための質問です。

【質問例】

* 「社員の方々は、どのような時に『この会社で働いていて良かった』と感じることが多いでしょうか?具体的なエピソードがあれば教えてください。」

* 「意思決定のプロセスについてお伺いしたいのですが、トップダウンで決まることが多いですか、それとも現場からのボトムアップで提案することが推奨される文化でしょうか?」

* 「社員の方々の学習意欲をサポートするような制度(書籍購入補助、勉強会、資格取得支援など)はありますか?」

* 「リモートワークとオフィス出社のハイブリッド勤務とのことですが、チーム内のコミュニケーションを円滑にするために、どのような工夫をされていますか?」

キャリアパスや評価制度に関する質問

長期的な視点でキャリアを考えていることをアピールする質問です。

【質問例】

* 「貴社で活躍されている方には、どのような共通点(スキル、マインドなど)がありますか?」

* 「〇〇様(担当者)ご自身のキャリアについてお伺いしたいのですが、入社してからどのような経験を積まれ、今後どのようなキャリアを歩んでいきたいとお考えですか?」

* 「評価制度についてお伺いしたいのですが、どのような基準で個人のパフォーマンスが評価され、それが昇給や昇格にどのように反映されるのでしょうか?」

* 「将来的にはマネジメント職だけでなく、専門性を突き詰めるスペシャリストとしてのキャリアパスも用意されていますか?」

カジュアル面談で避けるべき質問

質問の内容によっては、かえってマイナスの印象を与えてしまうこともあります。以下の点には注意しましょう。

- 調べればすぐに分かる質問:

「御社の設立はいつですか?」「どんな事業をされていますか?」といった、公式サイトを見れば一目瞭然な質問は、準備不足を露呈するだけです。 - いきなり待遇面ばかり聞く質問:

面談の冒頭から「給料はいくらですか?」「残業はありますか?」といった待遇面の話ばかりするのは、「仕事内容よりも条件が優先」という印象を与えかねません。これらの質問は、選考が進み、内定が近づいた段階で確認するのが一般的です。もし聞きたい場合は、「制度としてお伺いしたいのですが」と前置きし、聞き方を工夫しましょう。 - 「はい/いいえ」で終わるクローズドクエスチョン:

「福利厚生は充実していますか?」といった質問では、深い話に発展しにくいです。 - ネガティブな前提の質問:

「離職率は高いですか?」「サービスに課題はありますか?」といった、ネガティブな前提に立った質問は、相手を不快にさせる可能性があります。「社員の定着率を高めるために、どのような取り組みをされていますか?」「サービスをさらに良くするために、今後どのような改善を計画されていますか?」のように、ポジティブな聞き方に変換しましょう。

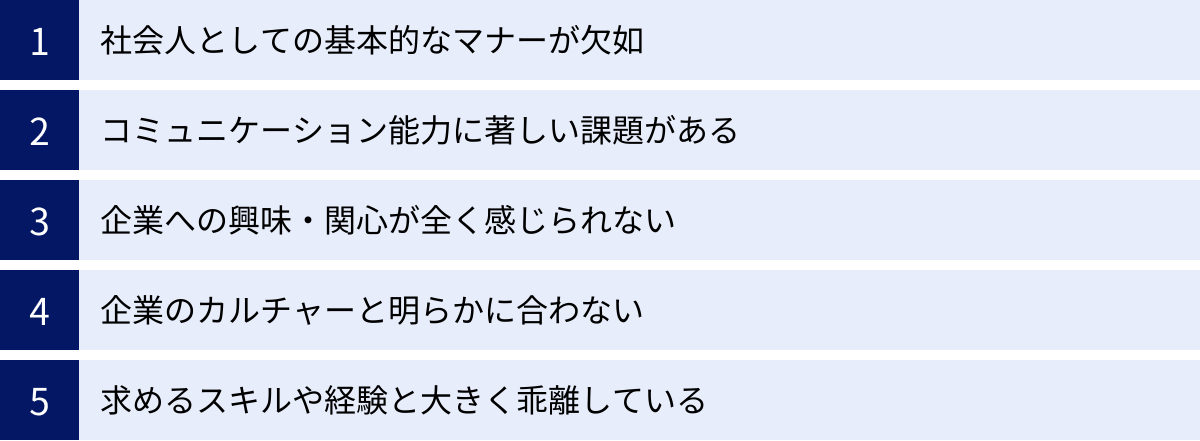

カジュアル面談で選考に落ちることはある?

「カジュアル面談に合否はない」と一般的に言われていますが、この言葉を額面通りに受け取って良いのでしょうか。結論から言うと、表向きの「不合格」通知はないものの、事実上の「お見送り」となり、次の選考ステップに進めないケースは存在します。この建前と本音を理解しておくことは、カジュアル面談に臨む上で非常に重要です。

基本的に合否は出ない

まず、カジュアル面談の原則として、その場で合否が言い渡されることはありません。面接のように、「本日の結果は、後日改めてご連絡します」といった形式的なやり取りもなく、「ご興味があればぜひ次の選考へ」というスタンスで締めくくられるのが一般的です。

この理由は、カジュアル面談の目的が「選考」ではなく、あくまで「相互理解」と「情報交換」にあるからです。企業側は候補者に自社の魅力を伝え、ファンになってもらうことを目指しています。ここで明確に「不合格」を突きつけてしまうと、候補者の企業に対するイメージを損ない、将来的に顧客や取引先になる可能性のある人材との関係を悪化させるリスクがあります。また、SNSなどでネガティブな評判が広まることも避けたいと考えています。

そのため、企業側から積極的に「あなたは見込みがありません」と伝えることはなく、あくまで次のステップに進むかどうかの判断は候補者に委ねる、という形を取るのが基本です。

次の選考に進めないケース

しかし、これはあくまで建前です。水面下では、企業側も候補者を「評価」しており、その後の選考に進んでほしい人材かどうかを判断しています。カジュアル面談後に、候補者側から「選考に進みたい」と連絡しても、企業側から丁寧にお断りされたり、連絡が途絶えたりする場合があります。これが、事実上の「お見送り」です。では、どのような場合に、次の選考に進めないのでしょうか。

- 社会人としての基本的なマナーが欠如している

これは最も分かりやすいケースです。- 時間を守らない(無断での遅刻など)

- 挨拶ができない、言葉遣いが不適切

- 相手の話を聞かずに一方的に話し続ける

- 服装があまりにもTPOに合っていない(清潔感がないなど)

上記のような、ビジネスパーソンとしての基本的なマナーが守れていない場合、「一緒に働きたいとは思えない」と判断され、スキルや経験以前の問題で対象外となります。

- コミュニケーション能力に著しい課題がある

カジュアル面談は「対話」の場です。- 質問に対して、的を得ない回答しかできない

- 全く質問をせず、受け身の姿勢に終始する

- 声が小さすぎて聞き取れない、あるいは表情が全くなく、何を考えているか分からない

このように、円滑なコミュニケーションが取れないと判断された場合、チームで協力して仕事を進めることが困難だと見なされ、お見送りとなる可能性が高まります。

- 企業への興味・関心が全く感じられない

準備不足が原因で、このような印象を与えてしまうことがあります。- 企業の事業内容を全く理解していない

- 事前に調べれば分かるような初歩的な質問ばかりする

- 面談中にメモも取らず、熱意が感じられない

企業側は「多くの企業の中の一つ」として見られていると感じ、自社への志望度が低いと判断します。志望度の低い候補者のために、その後の選考リソースを割くことはしないでしょう。

- 企業のカルチャーと明らかに合わない

スキルや経験は十分でも、価値観や働き方のスタイルが企業のカルチャーと大きく異なると判断された場合、お見送りになることがあります。- 例1: チームワークを重んじる企業に対して、「個人で黙々と成果を出したい」という志向を強くアピールしすぎる。

- 例2: スピード感と変化を重視するスタートアップ企業に対して、安定や既存のルールの遵守ばかりを求める姿勢を見せる。

これはどちらが良い悪いという問題ではなく、単純に「合わない」というマッチングの問題です。ミスマッチは双方にとって不幸であるため、企業側が早い段階で判断することもあります。

- 求めるスキルや経験と大きく乖離している

カジュアル面談は、特定のポジションを前提としない場合もありますが、多くは企業が求める人材像を念頭に置いて実施されます。候補者の経歴やスキルが、その企業が現在および将来的に必要としているものと、あまりにもかけ離れている場合、選考に進んでもお互いの時間を無駄にしてしまうと判断されることがあります。

要するに、カジュアル面談は「減点されないための試験」という側面も持っています。「加点(高評価)」を得られなくても、少なくとも上記のような明確な「減点」要素を作らないことが、次のステップに進むための最低条件となります。リラックスしつつも、相手への敬意と、対話への積極的な姿勢を忘れないようにしましょう。

カジュアル面談後の対応

カジュアル面談は、参加して終わりではありません。その後の対応次第で、企業に与える印象は大きく変わります。また、自分自身の気持ちを整理し、次のアクションを決定するための重要なフェーズでもあります。ここでは、お礼メールの要否から、選考に進むかどうかの判断基準まで、面談後の適切な対応について解説します。

お礼メールは送るべきか

結論から言うと、カジュアル面談後のお礼メールは、送ることを強く推奨します。義務ではありませんが、送ることによるメリットは多く、デメリットはほとんどありません。

- お礼メールを送るメリット

- 感謝の気持ちを伝えられる: 貴重な時間を割いてくれた担当者への感謝を伝えるのは、社会人としての基本的なマナーです。丁寧な印象を与え、好感度を高めることができます。

- 意欲をアピールできる: 選考に進みたい場合、メールで改めてその意思を伝えることで、熱意や志望度の高さをアピールできます。面談で言いそびれたことや、面談を通じてより強くなった想いを簡潔に添えるのも効果的です。

- 印象に残りやすい: 多くの候補者と会っている担当者にとって、丁寧なお礼メールは記憶に残るきっかけになります。他の候補者との差別化にもつながります。

- 辞退の際も丁寧に: もし選考を辞退する場合でも、お礼とともにその旨を伝えることで、円満な関係を保つことができます。将来、何らかの形で再び接点を持つ可能性もゼロではありません。

- いつ送るべきか?

記憶が新しいうちに送るのが効果的です。面談当日の夕方から夜、遅くとも翌日の午前中までには送るようにしましょう。スピード感も、仕事ができる印象につながります。

お礼メールは、手間をかける価値のある、非常にコストパフォーマンスの高い一手間です。特別な理由がない限り、必ず送るようにしましょう。

【例文あり】お礼メールの書き方とポイント

お礼メールは、長々と書く必要はありません。感謝の気持ちと、面談の感想、そして今後の意思を簡潔に伝えることが重要です。

【件名】

件名は、誰からの何のメールか一目で分かるようにしましょう。

例:本日のカジュアル面談のお礼(〇〇 〇〇)

【宛名】

会社名、部署名、担当者の氏名を正確に記載します。

例:

株式会社△△

人事部 〇〇様

【本文の構成】

- 挨拶と感謝: 面談の時間をもらったことへのお礼を述べます。

- 面談の感想: 面談で特に印象に残ったことや、魅力を感じた点を具体的に記載します。これにより、定型文ではない、心のこもったメールであることが伝わります。

- 今後の意思表示: 選考に進みたいのか、辞退したいのかを明確に伝えます。

- 結びの挨拶

- 署名: 自分の氏名、連絡先(メールアドレス、電話番号)を記載します。

選考へ進みたい場合の例文

件名: 本日のカジュアル面談のお礼(山田 太郎)

本文:

株式会社〇〇

人事部 △△様本日はお忙しい中、カジュアル面談の機会をいただき、誠にありがとうございました。

〇〇事業部の□□様にもご同席いただき、心より感謝申し上げます。△△様、□□様からお伺いした、「〇〇というビジョンを実現するための具体的な事業戦略」や「チーム一丸となってユーザー課題の解決に取り組む文化」のお話は大変興味深く、貴社で働くことへの魅力を一層強く感じました。

特に、□□様がお話しされていた「失敗を恐れずに挑戦できる環境」は、私が今後キャリアを築いていく上で理想とする環境そのものであると感じております。

本日のお話を踏まえ、ぜひ次の選考ステップに進ませていただきたく存じます。

末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

山田 太郎

〒XXX-XXXX 東京都〇〇区〇〇1-2-3

電話番号:090-XXXX-XXXX

E-mail:taro.yamada@example.com

辞退したい場合の例文

件名: 本日のカジュアル面談のお礼(山田 太郎)

本文:

株式会社〇〇

人事部 △△様本日はお忙しい中、カジュアル面談の機会をいただき、誠にありがとうございました。

貴社の事業内容や今後のビジョンについて詳しくお話を伺うことができ、大変勉強になりました。

このような貴重な機会をいただきながら大変恐縮なのですが、本日のお話を伺い、自身のキャリアプランと照らし合わせて慎重に検討した結果、今回は次の選考を辞退させていただきたく存じます。

本来であれば直接お伺いすべきところ、メールでのご連絡となりましたことをお詫び申し上げます。

末筆ではございますが、△△様をはじめ、貴社の皆様の益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

山田 太郎

〒XXX-XXXX 東京都〇〇区〇〇1-2-3

電話番号:090-XXXX-XXXX

E-mail:taro.yamada@example.com

選考に進むかどうかの判断基準

カジュアル面談を終えたら、一度冷静になって、得られた情報を整理し、選考に進むべきかを判断しましょう。「なんとなく良さそうだったから」という曖昧な理由で進むと、後でミスマッチに気づくことになりかねません。以下のチェックリストを参考に、自分なりの判断軸を明確にすることが重要です。

- 【事業・仕事内容の魅力】

- □ 企業のビジョンや事業内容に、心から共感できたか?

- □ 自分が担当することになるであろう仕事内容に、ワクワクするか?

- □ その仕事を通じて、自分のスキルや経験を活かせそうか?また、成長できそうか?

- 【カルチャー・働く環境】

- □ 面談担当者の人柄や、会社の雰囲気に好感が持てたか?

- □ その企業の価値観(大切にしていること)は、自分の価値観と合っているか?

- □ 働き方(リモート、フレックス、残業など)は、自分の希望と合致しているか?

- 【キャリアパスの展望】

- □ 3〜5年後、自分がその会社で成長している姿をイメージできるか?

- □ 自分の目指すキャリアプランを実現できる環境や制度が整っていそうか?

- □ 尊敬できる、あるいは目標となるような社員はいそうか?

- 【懸念点の解消】

- □ 面談前に抱いていた疑問や不安は解消されたか?

- □ 残っている懸念点はあるか?それは許容できる範囲か?

これらの項目を自問自答し、総合的に「ここで働きたい」というポジティブな気持ちが上回るかどうかを判断基準にしましょう。少しでも迷いや懸念がある場合は、焦って決断する必要はありません。転職エージェントに相談したり、別の企業のカジュアル面談に参加して比較検討したりするのも良い方法です。カジュアル面談は、あなた自身がキャリアを選択するための重要な判断材料を得る場でもあることを忘れないでください。