転職活動において、面接官に最も注目される質問の一つが「転職理由」です。「キャリアアップのため」という理由は、向上心や成長意欲を示すポジティブな動機として広く使われます。しかし、その伝え方次第では「意識が高い」と評価されることもあれば、「抽象的で計画性がない」「自己中心的だ」と見なされてしまう危険性もはらんでいます。

採用担当者は、応募者が語る「キャリアアップ」という言葉の裏にある、具体的なビジョン、自社への貢献意欲、そして実現可能性をシビアに見極めています。そのため、転職を成功させるには、自身の目指すキャリアアップと、応募先企業が提供できる環境や求める人物像を明確に結びつけ、説得力のあるストーリーとして語ることが不可欠です。

この記事では、キャリアアップを理由とした転職を成功させるためのノウハウを、網羅的に解説します。キャリアアップの定義から、面接官の視点、具体的な準備ステップ、好印象を与える伝え方のコツ、そして職種や状況に応じた例文10選まで、あなたの転職活動を力強く後押しする情報を提供します。この記事を読めば、自信を持って面接に臨み、理想のキャリアを実現するための一歩を踏み出せるはずです。

目次

キャリアアップとは

転職市場で頻繁に耳にする「キャリアアップ」という言葉。多くの人がポジティブなイメージを抱いていますが、その意味を正しく理解し、自分の言葉で説明できるでしょうか。面接で説得力のある転職理由を語るためには、まず「キャリアアップ」とは何か、その本質を深く理解しておく必要があります。ここでは、混同されがちな「スキルアップ」との違いを明確にし、キャリアアップによって実現できることの種類を具体的に解説していきます。

キャリアアップとスキルアップの違い

「キャリアアップ」と「スキルアップ」は、しばしば同じような文脈で使われますが、その意味するところは異なります。この二つの違いを明確に理解することは、自身のキャリアプランを具体化し、面接官に的確に伝えるための第一歩です。

スキルアップとは、特定の業務を遂行するために必要な専門知識や技術、つまり「個人の能力」を高めることを指します。例えば、プログラミング言語を新たに習得する、会計の資格を取得する、語学力を向上させるといった行動がスキルアップにあたります。これは、いわばキャリアを構築するための「部品」や「道具」を増やす、あるいは磨き上げる作業と言えるでしょう。

一方、キャリアアップとは、その磨き上げたスキルや積み重ねた経験を活かして、自身の経歴、すなわち「職務上の立場や責任」を高めていくことを意味します。具体的には、役職が上がる(昇進)、より責任の重い職務を任される、専門職としてより高度な領域を担う、といった変化がキャリアアップです。スキルアップが「能力の向上」であるのに対し、キャリアアップは「経歴・立場の向上」を指し、多くの場合、スキルアップはキャリアアップを実現するための手段となります。

両者の関係性を整理すると以下の表のようになります。

| 項目 | キャリアアップ | スキルアップ |

|---|---|---|

| 定義 | 経歴(職務上の立場・責任)を高めること | 能力(専門知識・技術)を高めること |

| 目的 | より高い役職、大きな責任、高い報酬などを得ること | 特定の業務遂行能力を向上させること |

| 具体例 | ・一般社員からチームリーダーへ昇進する ・より大規模なプロジェクトの責任者になる ・専門職としてより高度な業務を担う ・年収が上がる |

・プログラミング言語を習得する ・簿記やTOEICなどの資格を取得する ・マーケティング分析の技術を学ぶ ・コミュニケーション能力を高める |

| 関係性 | スキルアップを土台として実現されることが多い | キャリアアップを実現するための手段となることが多い |

このように、スキルアップはキャリアアップという大きな目標を達成するための重要なプロセスです。面接で「キャリアアップしたい」と伝える際には、「どのようなスキルを活かし、あるいは新たに身につけ、結果としてどのような立場で、どのように会社に貢献したいのか」という具体的な道筋を示すことが、話に説得力を持たせる鍵となります。単に「キャリアアップしたい」と述べるだけでは、「具体的に何がしたいのか?」という疑問を面接官に抱かせてしまいます。スキルアップという具体的な行動と、キャリアアップという目標を結びつけて語ることで、計画性と実現可能性の高い人材であることをアピールできるのです。

キャリアアップで実現できることの種類

「キャリアアップ」と一言で言っても、その形は人それぞれです。どのようなキャリアアップを目指すのかを明確にすることは、転職の軸を定め、一貫性のあるアピールをする上で非常に重要です。ここでは、キャリアアップによって実現できることの代表的な種類を6つ紹介します。自分がどのタイプに当てはまるのか、あるいはどのタイプを目指したいのかを考えながら読み進めてみてください。

専門性を高める

これは、特定の分野における知識や技術を深く追求し、その道のスペシャリストとして自身の市場価値を高めていくキャリアアップの形です。いわゆる「ジェネラリスト」ではなく、特定の領域で「この人に聞けば間違いない」と言われるような存在を目指す道筋です。

例えば、ITエンジニアであれば、幅広い技術を浅く知るのではなく、クラウドインフラやデータサイエンス、セキュリティといった特定領域の技術を極めることが挙げられます。営業職であれば、業界知識を深めて特定業界の顧客に特化したコンサルティング営業を行ったり、マーケティング職であれば、SEOや広告運用、CRMなど特定のチャネルの専門家になったりすることがこれにあたります。

現職ではジョブローテーションが多く、一つの分野を突き詰めることが難しい環境にいる人が、より専門性を磨ける環境を求めて転職するケースが典型的です。このタイプのキャリアアップを面接で語る際は、なぜその専門性を高めたいのか、そしてその専門性を高めることで、応募先企業にどのような貢献ができるのかを具体的に示すことが求められます。

マネジメント経験を積む

プレイヤーとして個人の成果を出す段階から、チームや組織を率いて、全体の成果を最大化する役割へとステップアップすることを目指すキャリアアップです。部下の育成や目標管理、プロジェクトの進捗管理、予算管理など、これまでとは異なる視点やスキルが求められます。

現職でシニアクラスの役割を担っているものの、ポジションの空きがなく、なかなかマネジメントの機会が得られない人が、よりフラットな組織や成長段階にある企業でマネジメント職に挑戦するケースが多いです。

このキャリアアップを目指す場合、面接では、これまでプレイヤーとして培ってきた経験の中で、後輩の指導や小規模なチームのリーダーとして動いた経験など、マネジメントの素養を感じさせるエピソードを具体的に語ることが重要です。「人を動かし、チームとして成果を出すことにやりがいを感じる」といった動機とともに、自分なりのマネジメントに対する考え方や、どのようなチームを作りたいかというビジョンを示すと、より説得力が増します。

より大きな裁量権のある仕事に挑戦する

これは、自らの判断で仕事を進められる範囲(裁量)を広げ、より主体的にビジネスを動かしていくことを目指すキャリアアップです。決められた業務をこなすだけでなく、予算の使い道やプロジェクトの方向性、業務の進め方などについて、自身の考えを反映させたいという志向を持つ人に向いています。

例えば、大企業で細分化された業務の一部だけを担当していた人が、スタートアップやベンチャー企業で事業全体を見渡しながら、ゼロからイチを生み出すような仕事に挑戦するケースがこれにあたります。自分のアイデアを形にし、その結果に対して責任を持つことにやりがいを感じる人がこの道を選びます。

面接では、なぜ裁量権の大きい環境を求めるのか、その裁量権を活かして何を成し遂げたいのかを明確に伝える必要があります。「これまでの経験で培った〇〇という知見を活かせば、もっと効率的な□□という方法で事業を成長させられるはずだ」といったように、裁量権を得た先にある具体的な貢献策を提示できると、主体性と問題解決能力の高さをアピールできます。

より上流の工程に携わる

これは、日々のオペレーション業務から一歩進んで、事業戦略の立案や企画、サービスの要件定義、マーケティング戦略の策定など、ビジネスの根幹に関わる「上流工程」に挑戦することを目指すキャリアアップです。

例えば、システムの開発・運用を担当していたエンジニアが、顧客の課題をヒアリングしてシステム全体の設計を行うITコンサルタントやプロダクトマネージャーを目指すケースや、広告運用担当者が、市場分析やターゲット設定から行うマーケティング戦略全般を担うポジションを目指すケースなどが挙げられます。

このタイプのキャリアアップをアピールする際は、これまでの下流工程での経験が、上流工程でどのように活きるのかを論理的に説明することが不可欠です。「現場を知っているからこそ、より実効性の高い戦略が立てられる」「ユーザーの声を直接聞いてきたからこそ、本当に求められるサービス企画ができる」といった形で、現場経験を強みとして転換して語ることが重要です。

年収を上げる

年収を上げることは、自身のスキルや経験、そして市場価値が正当に評価された結果であり、立派なキャリアアップの一つです。ただし、これを転職理由として伝える際には、細心の注意が必要です。

単に「給料が低いから」という理由では、待遇面しか見ていない自己中心的な人物と見なされかねません。重要なのは、「自身の貢献価値と報酬が見合っていない」というロジックで説明することです。現職でどのような成果を出し、それが会社の利益にどれだけ貢献したのかを定量的に示し、「より成果が正当に評価される環境で、自身の価値を最大限に発揮し、事業の成長に貢献することで、結果として高い報酬を得たい」というストーリーを構築します。

あくまでも「貢献が先、報酬は後」という姿勢を示すことが、面接官に好印象を与えるための鉄則です。年収アップは、高いパフォーマンスを発揮した結果としてついてくるものである、という考え方をベースに話を進めましょう。

未経験の分野に挑戦する

一見するとキャリアダウンにも思える未経験分野への挑戦も、長期的な視点で見れば戦略的なキャリアアップとなり得ます。これは、これまでのキャリアで培ったポータブルスキル(業界や職種を問わず通用するスキル、例:論理的思考力、課題解決能力、コミュニケーション能力など)を活かし、新たな分野でキャリアを再構築することを目指すものです。

例えば、営業職で培った顧客折衝能力や課題発見能力を活かして、コンサルタントや企画職に転身するケースなどが考えられます。この場合、目先の役職や年収は一時的に下がる可能性もありますが、将来的にキャリアの幅を広げ、より市場価値の高い人材になるための投資と捉えることができます。

面接では、なぜ未経験の分野に挑戦したいのかという強い動機と、これまでの経験(ポータブルスキル)が、新しい分野でどのように活かせるのかという具体的な根拠を示すことが不可欠です。「〇〇の経験で培った□□というスキルは、貴社の△△という業務においても必ず活かせると考えています」というように、異業種・異職種間のスキルの橋渡しを自ら行い、採用するメリットを企業側に提示することが成功の鍵となります。

面接官は「キャリアアップ」という転職理由をどう見ている?

転職面接で「キャリアアップのため」という理由を伝える際、応募者は自身の成長意欲や向上心をアピールしたいと考えています。しかし、その言葉を受け取る面接官は、まったく異なる視点から応募者を評価しています。面接官がその言葉の裏に何を探り、どのような点を懸念しているのかを理解することは、キャリアアップ転職を成功させる上で極めて重要です。ここでは、面接官の思考プロセスを解き明かし、彼らが本当に知りたいポイントについて深く掘り下げていきます。

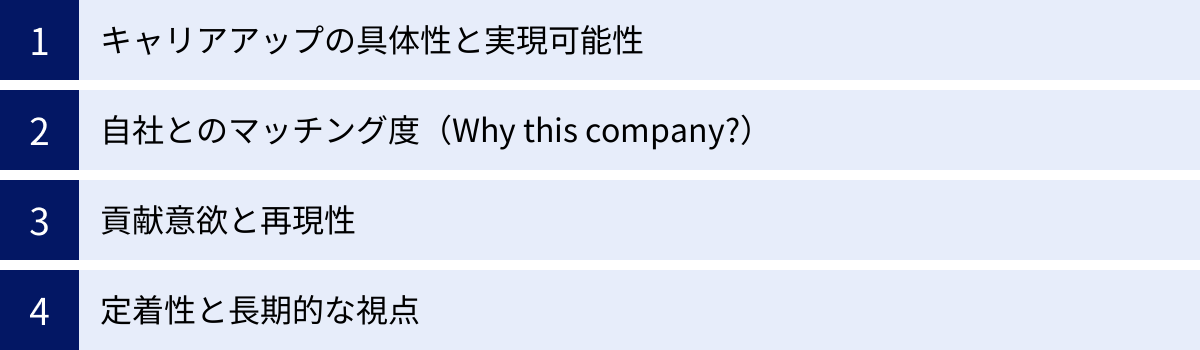

面接官は、「キャリアアップ」という言葉自体を否定的に捉えているわけではありません。むしろ、向上心があり、主体的にキャリアを考える人材は、組織の成長にとって不可欠な存在だと認識しています。問題は、その言葉が応募者の具体的な行動や思考と結びついているかどうかです。面接官は、応募者の発言から以下の4つの重要なポイントを見極めようとしています。

- キャリアアップの具体性と実現可能性

- 自社とのマッチング度(Why this company?)

- 貢献意欲と再現性

- 定着性と長期的な視点

面接官は、応募者がこれらのポイントに対して、どれだけ深く考え、説得力のある答えを用意できているかを見ています。単に「成長したい」「マネジメントがしたい」といった漠然とした願望を語るだけでは、「計画性がない」「どこでも良いのではないか」と判断され、評価を下げることになりかねません。

まず、面接官が最も気にするのは、応募者の言う「キャリアアップ」が、自社の環境で本当に実現できるものなのかという点です。例えば、スペシャリストを育成する文化の企業に対して、「早くマネージャーになりたい」とアピールしても、「うちの会社とは合わないな」と思われてしまいます。逆に、急成長中のベンチャー企業で、リーダーシップを発揮できる人材を求めている場合に、「専門性をじっくり高めたい」と伝えれば、求める人物像とのズレが生じます。つまり、面接官は応募者のキャリアプランと自社の提供できるキャリアパスが、互いにWin-Winの関係を築けるかを慎重に判断しているのです。

次に、「なぜ現職ではダメで、なぜ当社でなければならないのか」という問いに対する答えを求めています。「現職ではキャリアアップできない」という説明だけでは、単なる環境への不満や他責思考と受け取られかねません。「現職でもキャリアアップのために〇〇という努力をしたが、事業構造や組織文化の制約から、私が目指す△△というキャリアの実現には限界がある。その点、貴社の□□という事業フェーズや△△を推奨する文化であれば、私の目標が実現できると確信している」というように、現職での限界と応募先企業でなければならない理由を、具体的な事実に基づいて論理的に説明する必要があります。これは、応募者がどれだけ真剣に自己分析と企業研究を行ったかの証明にもなります。

さらに、面接官は「会社に何をしてくれるのか」という貢献意欲を重視します。キャリアアップは、あくまで応募者自身の目標です。企業が採用するのは、自社の成長に貢献してくれる人材です。「キャリアアップさせてほしい」という受け身の姿勢(Taker)ではなく、「自分の成長を通じて、会社にこのように貢献したい」という能動的な姿勢(Giver)を示すことが不可欠です。「私が貴社で〇〇というキャリアアップを実現することは、結果として貴社の△△という事業課題の解決に直結します」というように、自身の成長と企業の利益を重ね合わせて語れる応募者は、非常に高く評価されます。過去の実績を具体的に示し、そのスキルや経験が応募先でどのように活かせるか(再現性)をアピールすることも、貢献意欲の説得力を高める上で重要です。

最後に、定着性、つまり長く会社に貢献してくれる人材かどうかという視点も忘れてはなりません。「キャリアアップ」を理由に転職する応募者に対して、面接官は「目標を達成したら、またすぐに次のキャリアアップを目指して辞めてしまうのではないか」という懸念を抱くことがあります。特に、短期での転職を繰り返している場合は、この懸念は一層強くなります。そのため、目先のキャリアアップだけでなく、その先にある長期的なキャリアビジョンを描き、それを踏まえて応募先企業で長く働きたいという意思を示すことが重要です。「まずは〇〇のポジションで貢献し、将来的には△△の領域で貴社の成長を牽引する存在になりたい」といったように、長期的な視点でのコミットメントを伝えることで、面接官の不安を払拭し、信頼を得ることができます。

総じて、面接官は「キャリアアップ」という転職理由を、応募者の「自己分析の深さ」「企業研究の徹底度」「論理的思考力」「貢献意欲」「長期的な視点」を測るためのリトマス試験紙として見ています。これらの視点を常に意識し、自分の言葉で、具体的に、そして熱意をもって語ることが、キャリアアップ転職を成功に導くための鍵となるのです。

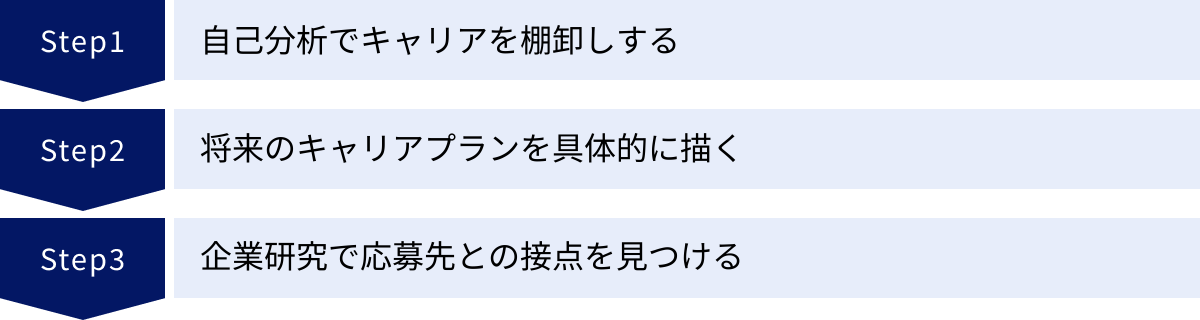

キャリアアップ転職を成功させるための3ステップ

「キャリアアップしたい」という漠然とした思いを、面接官を納得させる具体的な転職ストーリーに変えるには、周到な準備が不可欠です。思いつきで語るのではなく、論理的で一貫性のある軸を構築する必要があります。ここでは、キャリアアップ転職を成功に導くための、具体的で実践的な3つのステップを紹介します。このステップを着実に踏むことで、自信を持って面接に臨めるだけでなく、転職後のミスマッチを防ぎ、真に満足のいくキャリアを築くための土台を作ることができます。

① 自己分析でキャリアを棚卸しする

キャリアアップ転職の準備は、自分自身を深く理解することから始まります。これがすべての土台となります。自己分析とは、過去の経験を振り返り、自分の強み、弱み、価値観、そして何に情熱を感じるのかを徹底的に洗い出す作業です。この「キャリアの棚卸し」を行うことで、自分が本当に目指すべきキャリアの方向性が見えてきます。

自己分析で有効なフレームワークの一つに「Will-Can-Must」があります。

- Will(やりたいこと): これは、あなたの情熱や興味の源泉です。「どのような仕事をしている時に楽しいと感じるか」「将来、どのような人物になっていたいか」「社会にどのような価値を提供したいか」といった、自身の内なる欲求やビジョンを言語化します。将来のキャリアプランを描く上での原動力となります。

- Can(できること): これは、あなたがこれまでに培ってきたスキルや経験、実績です。職務経歴書に書くような定量的な実績(例:売上〇%達成)だけでなく、定性的な経験(例:困難なプロジェクトをチームで乗り越えた経験)も含まれます。スキルは、専門的な「テクニカルスキル」(プログラミング、語学、会計知識など)と、業種・職種を問わず通用する「ポータブルスキル」(論理的思考力、課題解決能力、コミュニケーション能力、リーダーシップなど)に分けて整理すると、自身の市場価値を客観的に把握しやすくなります。

- Must(すべきこと・求められること): これは、企業や社会からあなたに期待される役割や責任です。転職市場において、あなたの「Can(できること)」が、企業のどのようなニーズ(Must)に応えられるのかを考える視点です。

具体的な自己分析の方法としては、まずこれまでの職務経歴を時系列で書き出し、それぞれの業務内容、役割、工夫した点、得られた成果、そしてその時の感情(楽しかった、大変だった、やりがいを感じたなど)を詳細に振り返ります。この作業を通じて、自分の得意なこと、苦手なこと、仕事において大切にしたい価値観(例:安定、成長、挑戦、社会貢献など)が明確になってきます。

この自己分析が不十分なまま転職活動を進めると、「なぜキャリアアップしたいのか」「なぜこの会社なのか」という問いに、芯の通った答えを返すことができません。深く自己分析を行うことで初めて、自分の言葉で説得力のあるキャリアストーリーを語る準備が整うのです。

② 将来のキャリアプランを具体的に描く

自己分析で明らかになった「Will-Can-Must」をもとに、次に未来に向けた具体的なキャリアプランを設計します。これは、転職という手段を使って、どこに到達したいのかという「目的地」を明確にする作業です。キャリアプランが具体的であればあるほど、転職理由の説得力は増し、面接官に入社後の活躍イメージを抱かせることができます。

キャリアプランは、短期(1〜3年後)、中期(5年後)、長期(10年後)の時間軸で考えると良いでしょう。

- 短期プラン(1〜3年後): 転職後、まずどのような役割で、どのように会社に貢献したいかを具体的に描きます。例えば、「入社後1年は、現職で培った〇〇のスキルを活かして、即戦力として△△の業務で成果を出します。3年後には、チームリーダーとして小規模なチームを率い、メンバーの育成にも携わりたいです」といったレベルまで具体化します。この短期プランは、応募先企業で実現可能でなければ意味がありません。

- 中期プラン(5年後): 短期的な目標を達成した先に、どのような専門性や役職を身につけていたいかを考えます。「5年後には、〇〇分野のスペシャリストとして社内で第一人者となり、新規事業の立ち上げを牽引できる存在になりたい」「△△部門のマネージャーとして、組織全体のパフォーマンス向上に貢献したい」など、より大きな視点での目標を設定します。

- 長期プラン(10年後): 自分のキャリアにおける最終的なゴールや理想像を描きます。「業界全体に影響を与えるようなプロダクトを生み出したい」「経営層の一員として、会社の持続的な成長を支えたい」といった、大きなビジョンを語ります。

重要なのは、これらのプランが単なる夢物語で終わらないように、自己分析で得た「Can(できること)」を起点とし、応募先企業で実現可能(Must)な道筋を描くことです。そして、「そのキャリアプランを実現するために、なぜこの転職が必要なのか」を論理的に説明できるように準備します。キャリアプランの解像度の高さが、あなたの本気度と計画性を示す何よりの証拠となります。

③ 企業研究で応募先との接点を見つける

自己分析で「自分」を理解し、キャリアプランで「未来」を描いたら、最後のステップは「自分と未来」を「応募先企業」と結びつける作業です。これが企業研究です。どんなに素晴らしいキャリアプランも、応募先企業で実現できなければ意味がありません。企業研究の目的は、「なぜ、他の会社ではなく、この会社なのか」という問いに、揺るぎない答えを見つけることです。

企業研究は、単に企業のウェブサイトや求人票を読むだけでは不十分です。以下の視点で、深く掘り下げていきましょう。

- 事業内容とビジネスモデル: その企業は何を、誰に、どのように提供して収益を上げているのか。主力事業は何か、今後の成長領域はどこか。

- 企業理念やビジョン、カルチャー: 会社が何を大切にし、どこを目指しているのか。社員にどのような行動を求めているのか(行動指針など)。社員インタビューやブログなどから、社内の雰囲気や働き方を推測します。

- 事業フェーズと課題: 企業は今、創業期、成長期、成熟期、変革期のどの段階にあるのか。そのフェーズ特有の課題は何か(例:成長期なら人材不足や組織化、成熟期なら新規事業の創出など)。プレスリリースやIR情報、業界ニュースなどから読み解きます。

- 求める人物像とキャリアパス: 求人票に書かれているスキル要件だけでなく、その裏にある「どのような人に活躍してほしいか」という意図を汲み取ります。その会社で働くことで、どのようなキャリアを歩める可能性があるのかを調べます。

これらの情報を徹底的に収集・分析した上で、自分の「Will-Can」やキャリアプランと、企業の「Must(ニーズやビジョン)」との接点(マッチングポイント)を見つけ出します。

例えば、「貴社が現在注力している〇〇事業の拡大には、私が現職で培った△△の経験が直接的に貢献できると考えています。この事業に携わることで、私自身も□□という専門性を高めることができ、まさに私の目指すキャリアプランと貴社の成長戦略が一致していると確信しました」というように、自分の成長(キャリアアップ)と企業の成長を、同じベクトル上にあるものとして語るのです。

この「接点」を見つけ出す作業こそが、キャリアアップ転職の成否を分ける最も重要なプロセスです。ここを徹底的に行うことで、あなたの転職理由は、他の誰にも真似できない、あなただけのオリジナルで、かつ説得力に満ちたものになるのです。

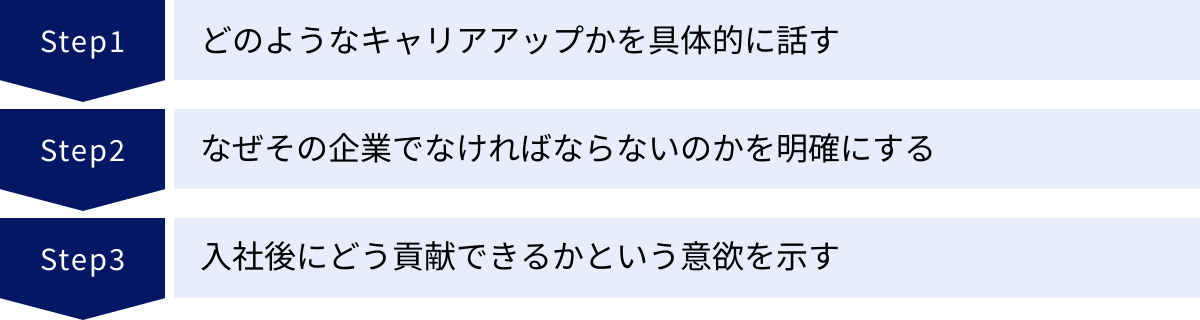

面接で好印象を与える!転職理由の伝え方3つのコツ

自己分析と企業研究を重ねて準備を整えたら、いよいよ面接本番です。面接は、あなたの考えや熱意を直接伝える貴重な機会。ここでは、あなたのキャリアアップへの思いを面接官に的確に伝え、好印象を獲得するための3つの重要なコツを解説します。これらのポイントを押さえることで、あなたの話はより具体的で、論理的で、そして情熱的なものになり、採用の可能性を大きく高めることができます。

① どのようなキャリアアップかを具体的に話す

面接で最も避けたいのは、「キャリアアップしたいです」という一言で終わらせてしまうことです。この言葉はあまりに抽象的で、面接官には何も伝わりません。重要なのは、「キャリアアップ」という言葉を、あなた自身の言葉で具体的な行動や役割、目指す姿に「翻訳」して語ることです。

まず、「なぜ」キャリアアップしたいのか、その動機を明確にしましょう。それは、より大きな責任を担いたいからなのか、特定のスキルを極めたいからなのか、チームを率いて成果を出したいからなのか。この「なぜ」が、あなたの話の核となります。

次に、キャリアアップした結果、「何を」実現したいのかを具体的に述べます。ここであいまいな表現は禁物です。

【NG例】

「現職よりも成長できる環境で、キャリアアップしたいと考えています。」

→ これでは、どのような成長を望んでいるのか、なぜ現職ではダメなのかが全く伝わりません。

【OK例(マネジメント志向の場合)】

「現職では、プレイヤーとして個人での目標達成に邁進してまいりました。その中で、後輩の指導やプロジェクトの一部をリードする経験を通じ、個人の力だけでなく、チーム全体の力を引き出してより大きな成果を生み出すことに強いやりがいを感じるようになりました。今後は、これまでの現場経験を活かし、チーム全体の目標設定からメンバー一人ひとりの育成、プロジェクトの進捗管理までを一貫して担うマネジメントの役割に挑戦したいと考えております。このキャリアアップを通じて、個人としてではなく、チームとして事業の成長に貢献できる範囲を広げていきたいです。」

このOK例では、「キャリアアップ」が「チーム全体の成果を最大化するマネジメントへの挑戦」という具体的な行動に翻訳されています。さらに、その動機(チームで成果を出すことへのやりがい)と、キャリアアップした先にある目的(事業への貢献範囲の拡大)が明確に示されています。

このように、「現状」→「キャリアアップしたい動機(きっかけ)」→「目指す具体的な姿(役割・行動)」→「その先の目的(会社への貢献)」というストーリーラインを意識して話すことで、あなたのキャリアアップが、単なる個人的な願望ではなく、計画性と貢献意欲に基づいたものであることを力強くアピールできます。

② なぜその企業でなければならないのかを明確にする

キャリアアップの目的が具体的になったら、次のステップは「なぜ、それをこの会社で実現したいのか」を明確に伝えることです。面接官は、「キャリアアップできるなら、別にうちの会社でなくても良いのでは?」という疑念を常に持っています。この疑念を払拭し、「あなた(応募者)と当社(企業)は相思相愛である」という強いメッセージを伝えなければなりません。

ここで活きてくるのが、徹底した企業研究です。応募先企業の事業内容、企業理念、組織文化、事業フェーズ、今後の戦略などを深く理解し、それらと自分のキャリアプランを意図的に結びつけます。

伝えるべきポイントは、「企業の魅力」と「自己の貢献可能性」の2つです。

【NG例】

「御社は業界のリーディングカンパニーであり、安定した環境でキャリアを築けると思ったからです。」

→ これでは、会社のブランド力に惹かれているだけで、受け身の姿勢に見えます。

【OK例(専門性向上を目指す場合)】

「私が〇〇分野の専門性を高めたいと考える理由は、この技術が今後の社会に不可欠なものになると確信しているからです。その中でも特に、貴社が注力されている△△という独自技術と、それを活かした□□という事業戦略に強く惹かれました。現職で培った私の××というスキルは、貴社の△△技術をさらに発展させ、□□事業の市場シェア拡大に直接的に貢献できると考えております。貴社のような先進的な技術開発に投資を惜しまない環境でこそ、私の目指す専門性の高いキャリアを実現し、同時に貴社の成長に貢献できると確信しております。」

このOK例では、まず企業の具体的な事業戦略(□□)や技術(△△)に言及することで、企業研究の深さを示しています。その上で、自分のスキル(××)が、その戦略にどう貢献できるのかを具体的に提示しています。そして、「企業の環境」と「自分のキャリアプラン」が一致していることを論理的に説明し、「ここで働きたい」という熱意を「ここでなければならない」という必然性にまで高めています。

他社にはない、その企業ならではの強みや特徴を見つけ出し、自分の言葉で語ること。それが、「なぜこの企業なのか」という問いに対する最も説得力のある答えになります。

③ 入社後にどう貢献できるかという意欲を示す

キャリアアップは、決して「会社に成長させてもらう」ためのものではありません。企業が採用するのは、あくまで自社の事業成長に貢献してくれる人材です。したがって、面接では「キャリアアップという機会を与えてもらう」という受け身の姿勢ではなく、「自身の成長を通じて、会社に利益をもたらす」という能動的な貢献意欲を前面に押し出すことが極めて重要です。

面接官は、あなたが「Taker(受け取る人)」ではなく、「Giver(与える人)」であるかを見極めようとしています。入社後にどのような価値を提供できるのか、具体的なイメージを面接官に持たせることができれば、採用の可能性は格段に上がります。

そのためには、入社後の短期的な行動計画を具体的に話すと効果的です。

【NG例】

「入社後は、一日も早く業務に慣れ、会社に貢献できるように頑張ります。」

→ 意欲は伝わりますが、具体性がなく、誰にでも言える内容です。

【OK例(裁量権を求める場合)】

「もし採用いただけましたら、まずは私の強みである〇〇のスキルを活かし、現在貴社が課題とされている△△の業務効率化に貢献したいと考えております。具体的には、最初の3ヶ月で現状の業務プロセスを完全に把握し、半年後には改善案を提案・実行することで、コストを〇%削減するという目標を達成したいです。このような短期的な成果を積み上げることで、より大きな裁量権をいただき、将来的には新規プロジェクトの立ち上げを自らの手で推進することで、貴社の新たな収益の柱を作ることに貢献したいです。」

このOK例では、入社後の具体的なアクションプラン(3ヶ月後、半年後の目標)が提示されており、面接官は応募者が入社後に活躍する姿を鮮明にイメージできます。そして重要なのは、短期的な貢献(業務効率化)が、自身の目指すキャリアアップ(より大きな裁量権)につながり、それが最終的に長期的な会社への貢献(新規事業創出)へと結びついている点です。

自分のキャリアアップが、決して自己満足で終わるのではなく、会社の成長と密接にリンクしていることを示す。この「貢献意欲」こそが、面接官の心を動かし、「この人材と一緒に働きたい」と思わせる最後の決め手となるのです。

【状況・職種別】キャリアアップの転職理由例文10選

ここでは、これまでに解説した3つのコツ(具体性、企業との接点、貢献意欲)を踏まえ、様々な状況や職種に応じたキャリアアップの転職理由の例文を10パターン紹介します。各例文には、アピールすべきポイントと、説得力を高めるための解説を加えています。ご自身の状況に近いものを参考に、あなただけのオリジナルな転職理由を作成するためのヒントにしてください。

① 【営業職】より顧客に深く関わる提案がしたい

- ポイント解説:

現職での営業スタイル(例:新規開拓中心、ルート営業、物売り)と、応募先で実現したい営業スタイル(例:コンサルティング営業、ソリューション提案、アップセル・クロスセル)の違いを明確にします。「なぜ深く関わりたいのか」という動機と、「深く関わることで顧客と自社にどのような価値を提供できるのか」を具体的に語ることが重要です。 - 例文:

「現職では、新規顧客の開拓をメインに、主に製品の機能や価格を訴求する営業活動に従事してまいりました。3年間で目標を120%以上達成し続ける中で、お客様からは『もっとうちの事業全体のことを理解した上で提案してほしい』というお声をいただく機会が増え、製品を売るだけでは解決できない、より本質的な課題解決に貢献したいという思いが強くなりました。

貴社は、単に製品を販売するだけでなく、導入後のコンサルティングや運用サポートまで一気通貫で手掛け、顧客の事業成長にコミットする姿勢を貫いていらっしゃいます。特に、貴社の〇〇というソリューションは、顧客のビジネスモデルそのものを変革する力を持っていると理解しております。

もし採用いただけましたら、現職で培った新規開拓力と、顧客の懐に飛び込むコミュニケーション能力を活かし、まずはお客様との強固な信頼関係を構築します。その上で、お客様の潜在的な経営課題までを深くヒアリングし、貴社のソリューションを組み合わせた最適な提案を行うことで、顧客のLTV(顧客生涯価値)最大化に貢献したいと考えております。このような深耕営業に挑戦することが、私自身の営業としてのキャリアアップであり、貴社の持続的な成長にも繋がると確信しております。」 - 解説:

この例文では、「製品を売る営業」から「課題解決を行う営業」へのキャリアアップを志向していることが明確です。現職での実績(目標120%達成)を具体的に示しつつ、転職のきっかけとなった顧客の声というエピソードを交えることで、話にリアリティと説得力を持たせています。応募先企業の事業モデル(一気通貫のサポート)を正しく理解し、自身のスキルがどう貢献できるか(LTV最大化)を具体的に語ることで、「なぜこの会社なのか」という問いにも答えています。

② 【エンジニア】上流工程やマネジメントに挑戦したい

- ポイント解説:

開発や運用といった下流工程の経験が、企画や要件定義といった上流工程、あるいはチームマネジメントにおいて「どのように活きるのか」を論理的に説明することが鍵です。「現場を知っているからこそ、実効性の高い設計ができる」「開発者の気持ちがわかるからこそ、円滑なチーム運営ができる」という視点でアピールします。 - 例文:

「現職ではWebアプリケーションエンジニアとして、詳細設計から実装、テストまでの一連の開発工程を5年間担当してまいりました。開発業務を通じて、仕様の曖昧さが原因で手戻りが発生するケースや、ユーザーの本来のニーズと機能が乖離してしまう状況を何度も経験しました。この経験から、より上流の要件定義やプロダクト企画の段階から関与し、ビジネス課題の解決に直接貢献できるエンジニアになりたいと考えるようになりました。

貴社が開発されている〇〇というサービスは、技術ブログやイベント登壇を拝見し、常にユーザーの課題解決を第一に考え、ビジネスサイドと開発サイドが一体となってプロダント開発を進める文化があると存じ上げております。このような環境でこそ、私の目指すキャリアが実現できると考えました。

入社後は、まずはいち開発メンバーとして、貴社の開発プロセスや技術スタックを迅速にキャッチアップし、品質の高いコードで貢献します。その上で、これまでの開発経験で得た知見を活かし、ユーザーヒアリングやデータ分析に基づいた機能改善提案を積極的に行いたいです。将来的には、プロダクトマネージャーやエンジニアリングマネージャーとして、技術的な視点とビジネス的な視点の両方を持ち合わせ、事業の成長を牽引できる存在になることが私のキャリアプランです。」 - 解説:

下流工程での課題意識(手戻りやニーズとの乖離)を、上流工程を目指す具体的な動機として繋げています。企業の文化(ビジネスと開発の一体感)に言及することで、企業研究の深さを示し、入社後の具体的な貢献イメージ(機能改善提案)から長期的なキャリアプラン(PdMやEM)までを語ることで、計画性と成長意欲をアピールしています。

③ 【事務職】専門性を高めて組織に貢献したい

- ポイント解説:

「事務職」という枠組みの中で、どのような専門性を身につけたいのかを具体化します(例:経理、人事労務、法務、営業事務のエキスパートなど)。「業務効率化」「コスト削減」「他部署のサポートによる組織全体の生産性向上」といった観点から、自身の専門性が会社にどう貢献できるかを語ります。 - 例文:

「現職では5年間、営業アシスタントとして、見積書・契約書の作成、受発注管理、電話応対など、幅広く営業部門のサポート業務を担当してまいりました。業務を通じて、バックオフィス業務の正確性と迅速性が、営業担当者のパフォーマンス、ひいては会社全体の売上に大きく影響することを実感してまいりました。今後は、これまでのサポート経験を活かしつつ、より専門的な知識を身につけ、攻めのバックオフィスとして組織に貢献したいと考えております。

特に私は、契約書管理やコンプライアンス遵守の重要性を強く認識しており、法務に関する専門性を高めていきたいです。貴社は近年、積極的に事業を拡大されており、それに伴う法務リスク管理の重要性も増していると拝察いたします。

もし採用いただけましたら、まずは営業事務として培った部署間の調整能力や正確な書類作成スキルを活かし、貴社の業務を円滑に進めるサポートをいたします。並行して、ビジネス実務法務検定などの資格取得も進め、将来的には契約書のリーガルチェックやコンプライアンス体制の強化といった法務領域の業務にも挑戦し、貴社が安心して事業成長を続けられるための土台作りを支えたいです。これが私の目指す専門性の高い事務職としてのキャリアアップです。」 - 解説:

単なる「事務」ではなく、「法務」という具体的な専門分野を提示しています。「攻めのバックオフィス」という表現で、受け身ではない主体的な姿勢をアピール。応募先企業の状況(事業拡大)を捉え、そこから生じるであろう課題(法務リスク)に対して、自身のキャリアプランがどのように貢献できるかを結びつけている点が秀逸です。

④ 【企画・マーケティング職】事業成長に直接関わりたい

- ポイント解説:

「事業成長への貢献」を、より具体的な指標やアクションに落とし込んで語ります。担当していた領域(例:広告運用、SNS担当)から、より全体的な戦略立案や事業企画へとスコープを広げたいという意欲を示します。過去の施策と成果を定量的に示し、その経験が応募先でどう活かせるかをアピールします。 - 例文:

「現職ではデジタルマーケターとして、主にリスティング広告やSNS広告の運用を担当し、3年間でCPAを30%改善、コンバージョン数を2倍に増加させる成果を上げてまいりました。しかし、広告運用という一部分だけでなく、より上流のマーケティング戦略全体、ひいては事業戦略そのものの立案から関与し、事業のグロースに直接的なインパクトを与えたいという思いが日に日に強くなっています。

貴社は、少数精鋭のチームで、データドリブンな意思決定を徹底し、スピーディーに事業を展開されている点に大変魅力を感じています。特に、マーケティング担当者がプロダクト開発にも深く関与できるという文化は、私が理想とする働き方そのものです。

入社後は、まず私の得意領域である広告運用で早期に成果を出し、貴社のリード獲得に貢献します。その上で、これまでの運用で蓄積した顧客データや市場のインサイトを分析し、新たなターゲット層へのアプローチや、既存顧客のエンゲージメントを高めるためのCRM戦略などを提案・実行していきたいです。最終的には、マーケティングの視点から事業全体のKGI・KPI設計にも関わり、貴社の非連続な成長を実現する一翼を担うことが私の目標です。」 - 解説:

過去の実績(CPA30%改善、CV数2倍)を定量的に示すことで、スキルレベルを明確に伝えています。「部分から全体へ」というキャリアアップの方向性が明確です。応募先企業の文化(データドリブン、少数精鋭)への共感を示し、自身のスキルがその中でどう活きるか(CRM戦略提案など)を具体的に語ることで、即戦力性と将来性を両立してアピールしています。

⑤ 【専門性向上】特定のスキルを深めたい

- ポイント解説:

なぜそのスキルなのか(動機)、そのスキルを深めることで何を実現したいのか(目的)、そしてなぜ応募先企業がそのスキルを深めるのに最適な環境なのか(理由)を三位一体で語ります。スキルの専門用語を正しく使い、学習意欲の高さを示すことも重要です。 - 例文:

「私はこれまで、Webデザイナーとして幅広い業界のUI/UXデザインに携わってまいりました。様々なプロジェクトを経験する中で、見た目の美しさだけでなく、ユーザーの行動データを分析し、科学的根拠に基づいてデザインを改善していく『データインフォームドデザイン』の重要性を痛感しています。今後は、データ分析のスキルを本格的に身につけ、デザインとデータを掛け合わせることで、ビジネスの成果にコミットできるUI/UXデザイナーへとキャリアアップしたいと考えています。

貴社は、国内でも有数の大規模ユーザーを抱えるサービスを運営されており、膨大な行動データを活用したA/Bテストやデザイン改善を積極的に行われていると伺っております。このような環境こそ、私がデータインフォームドデザインの専門性を徹底的に磨くための最高の舞台だと確信しました。

入社後は、これまでのデザイン経験を活かしつつ、貴社のデータ分析チームとも積極的に連携し、SQLや分析ツールのスキルを早期に習得します。そして、定性的なユーザーインサイトと定量的なデータを組み合わせた仮説検証サイクルを高速で回し、サービスのCVRや継続率といった重要指標の改善に貢献したいです。」 - 解説:

「データインフォームドデザイン」という具体的な専門分野を掲げ、その必要性を自身の経験から語ることで、キャリアアップへの強い意志を示しています。応募先企業の環境(大規模データ、A/Bテスト文化)が、自身の目標達成に不可欠であるというロジックを構築し、「この会社でなければならない」理由を明確にしています。貢献の仕方も「重要指標の改善」と具体的で、ビジネスへの意識の高さが伝わります。

⑥ 【マネジメント】チームを率いる経験を積みたい

- ポイント解説:

プレイヤーとしての実績に加え、後輩指導や小規模なチームをまとめた経験など、マネジメントの素養を示すエピソードを具体的に話します。「自分がどうなりたいか」だけでなく、「チームをどうしたいか」「メンバーをどう育てたいか」という視点を持つことが重要です。 - 例文:

「現職ではソフトウェア開発チームのリーダーとして、5名のメンバーのコードレビューや技術的な指導を担当しつつ、自身もプレイヤーとして開発に携わってきました。プロジェクトを成功に導く中で、メンバー一人ひとりの強みを引き出し、チームとしての一体感を醸成することに大きなやりがいを感じ、今後はより本格的に、人の育成と組織作りに責任を持つマネジメントの道に進みたいと決意しました。

貴社は、社員のキャリア開発に力を入れ、特にエンジニアリングマネージャーの育成と役割定義が明確であると伺っております。プレイヤーとしての実績だけでなく、チームビルディングやメンバーの成長への貢献も正当に評価される文化に強く惹かれました。

もし採用いただけましたら、まずは私の技術的な強みを活かしてチームの生産性向上に貢献し、メンバーからの信頼を獲得します。その上で、1on1ミーティングなどを通じてメンバーのキャリア志向を深く理解し、個々の成長に繋がるような役割分担やフィードバックを実践していきたいです。最終的には、メンバーが自律的に動き、自ら課題を発見・解決できるような、強い開発組織を作り上げることで、事業の成長を根底から支えたいと考えています。」 - 解説:

リーダーとしての具体的な経験(コードレビュー、技術指導)を語ることで、マネジメントへの移行が自然なステップであることを示しています。応募先企業の制度(EMの育成)に言及し、自身のキャリアプランとの整合性をアピール。入社後の行動が「信頼獲得→育成→組織作り」と段階的かつ具体的で、地に足のついたマネジメント像を提示できています。

⑦ 【裁量権】自らの判断でプロジェクトを推進したい

- ポイント解説:

なぜ裁量権が必要なのかを、「よりスピーディーに成果を出すため」「より顧客価値の高いものを作るため」といった、事業貢献の視点から説明します。裁量権を得た暁に、何をどのように実現したいのか、具体的なプランを提示することが不可欠です。 - 例文:

「現職は組織規模が大きく、一つの意思決定に多くの承認プロセスが必要なため、市場の変化に迅速に対応することが難しいという課題を感じていました。私自身、お客様のニーズを捉えた新しい施策を何度も起案してきましたが、実行までに数ヶ月を要し、機を逸してしまうという経験を重ねてきました。この経験から、より大きな裁量権を持ち、自らの判断と責任でスピーディーにPDCAを回せる環境で、事業の成長に貢献したいと強く思うようになりました。

貴社は、現場の担当者に大幅な権限を委譲し、失敗を恐れずに挑戦することを推奨する文化があると伺っております。このような環境であれば、私の強みである課題発見力と実行力を最大限に発揮できると確信しています。

入社後は、これまでの経験で培った市場分析力と企画力を活かし、まずは小規模な改善プロジェクトから担当させていただきたいです。そこで仮説検証を高速で繰り返し、着実に成果を出すことで信頼を得て、将来的には、まだ貴社がアプローチできていない新たな顧客セグメントを開拓するような、ゼロからイチを生み出すプロジェクトを自らの手で推進したいと考えています。」 - 解説:

裁量権を求める理由を、現職の課題(意思決定の遅さ)という具体的なエピソードから説明し、説得力を持たせています。「裁量権が欲しい」という要求ではなく、「裁量権があれば、もっと会社に貢献できる」というポジティブな提案の形になっているのがポイントです。入社後のステップ(小さな成功から大きな挑戦へ)も具体的で、堅実さと挑戦意欲の両方をアピールできています。

⑧ 【年収アップ】成果が正当に評価される環境で働きたい

- ポイント解説:

年収アップを主題にする場合、最も重要なのは「貢献が先、報酬は後」という姿勢です。現職での具体的な実績(売上貢献額、コスト削減額など)を定量的に示し、「自分の市場価値と現職の評価にギャップがある」というロジックを構築します。あくまで「成果を正当に評価してほしい」という伝え方を徹底します。 - 例文:

「現職の法人営業部では、私が中心となって新たな営業手法を導入し、担当エリアの売上を3年間で1.5倍に拡大させ、約5,000万円の増収に貢献しました。また、業務プロセスの見直しを提案・実行し、年間約300万円のコスト削減も実現しました。このように、会社の利益に直接的に貢献することに大きなやりがいを感じております。

一方で、現職の評価制度は年功序列の側面が強く、個人の成果が報酬に反映されにくいという実情があります。そこで、自らの成果が、より明確な基準で正当に評価・還元される環境に身を置き、さらなる高みを目指して挑戦したいと考えるようになりました。

貴社は、成果に基づいたインセンティブ制度が非常に充実しており、社員のパフォーマンスを最大限に引き出す文化があると伺っております。もし採用いただけましたら、現職で培った営業力と課題解決能力をフルに発揮し、入社初年度で売上目標〇〇円を達成することをお約束します。そして、貴社の事業成長に大きく貢献することで、その成果に見合った評価をいただきたいと考えております。」 - 解説:

冒頭で具体的な貢献実績(売上1.5倍、5,000万円増収、300万円コスト削減)を数字で示すことで、圧倒的な説得力と自身の価値を提示しています。年収への不満を「評価制度とのギャップ」という客観的な言葉で表現し、ネガティブな印象を回避。入社後の目標(売上目標〇〇円達成)をコミットすることで、貢献意欲の高さを強くアピールし、「その成果に見合った評価を」と繋げることで、自然な流れで報酬への期待を伝えています。

⑨ 【未経験職種】ポータブルスキルを活かして新しい分野に挑戦したい

- ポイント解説:

未経験であることのハンデを乗り越えるため、「なぜその職種に挑戦したいのか」という強い熱意と、現職で培った「ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)」が、新しい職種でどう活かせるのかを具体的に証明することが不可欠です。学習意欲の高さと、謙虚に学ぶ姿勢も同時に示します。 - 例文:

「私は5年間、IT企業のカスタマーサポートとして、日々多くのお客様からのお問い合わせに対応してまいりました。その中で、お客様が抱える課題の根本原因は、プロダクトのUI/UXにあると感じる場面が多々ありました。お客様の声を最も直接的に聞く立場として、この課題を自らの手で解決したいという思いが強くなり、ユーザーの課題を根本から解決できるUXデザイナーへのキャリアチェンジを決意いたしました。

現在、独学でデザインツール(Figma, Sketch)の操作を習得し、UXデザインに関する書籍を10冊以上読破、オンライン講座も受講してポートフォリオを作成しております。

貴社が『ユーザーファースト』を徹底し、カスタマーサポートの声をプロダクト改善に活かす仕組みを構築されている点に、私の理想とする働き方を見出しました。私の強みは、5年間で数万件のお問い合わせに対応してきたことで培われた、ユーザーの潜在的な不満やニーズを的確に言語化する力です。この力は、UXリサーチやペルソナ設計の工程で必ず活かせると確信しております。未経験の分野ではございますが、この強みを活かし、一日も早く貴社に貢献できるUXデザイナーに成長したいです。」 - 解説:

キャリアチェンジの動機が、実務経験(カスタマーサポート)に基づいた課題意識から生まれているため、非常に説得力があります。独学での学習状況を具体的に示すことで、本気度と主体性をアピール。そして、未経験職種に活かせる現職のスキルを「ユーザーのニーズを言語化する力」と明確に定義し、応募先企業にとって採用するメリットがあることを提示しています。

⑩ 【同職種】より大規模なプロジェクトに携わりたい

- ポイント解説:

同職種での転職の場合、「なぜ今の会社ではダメなのか」を明確にする必要があります。「プロジェクトの規模」の違いが、自身の成長やスキルセットにどのような影響を与えるのかを具体的に語ります。「大規模」だからこそ経験できること(例:より複雑なステークホルダー調整、高度な技術、社会的なインパクト)を挙げ、それが自身のキャリアプランにどう繋がるかを説明します。 - 例文:

「現職ではプロジェクトマネージャーとして、主に5〜10名規模のWebサイト構築プロジェクトを複数担当してまいりました。予算・品質・納期を遵守し、顧客満足度の高い納品を実現することにやりがいを感じています。しかし、自身のスキルをさらに高めるためには、より多くのステークホルダーが関わる、技術的にも複雑な大規模プロジェクトに挑戦する必要があると感じています。

貴社は、数百万人が利用する大規模な金融システムの開発プロジェクトを数多く手掛けていらっしゃいます。このような社会インフラとも言えるプロジェクトでは、現職では経験できない高度な品質管理やセキュリティ要件、そして多様な専門性を持つチームメンバーとの連携が求められると認識しており、それこそが私が求めている挑戦の場です。

これまでの経験で培った、リスクを予見し先回りして対処する管理能力と、顧客や開発メンバーとの円滑なコミュニケーション能力は、より複雑な大規模プロジェクトにおいても必ず活かせると考えております。まずは貴社のプロジェクトマネジメント手法を学びながら、一部分の管理から担当させていただき、将来的にはプロジェクト全体を成功に導けるPMとして、貴社の事業に貢献したいです。」 - 解説:

「小規模」から「大規模」へというキャリアアップの軸が明確です。なぜ大規模プロジェクトに挑戦したいのかを「自己の成長のため」と明確に述べつつ、大規模プロジェクトならではの困難さ(複雑な調整、高度な技術)を理解していることを示し、安易な考えではないことを伝えています。現職で培ったスキルが、大規模プロジェクトという新しい環境でも通用する「ポータントスキル」であることをアピールし、即戦力としての期待感も持たせています。

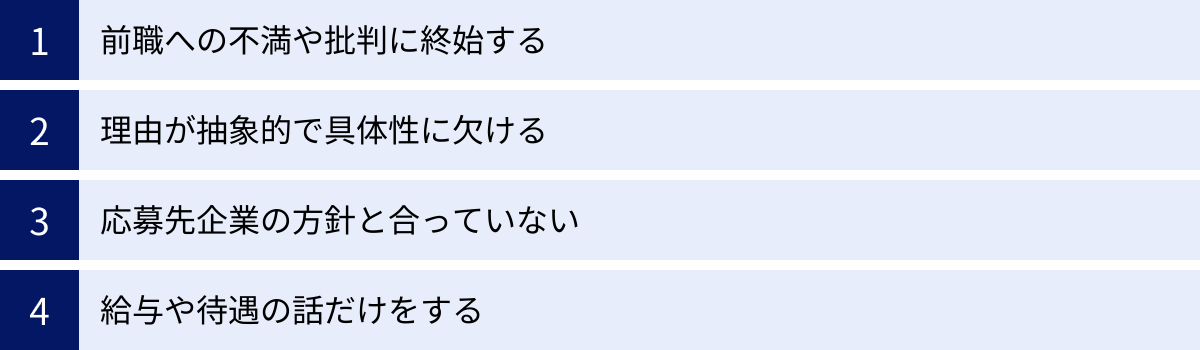

これは避けたい!キャリアアップを伝える際のNG例

キャリアアップというポジティブな転職理由も、伝え方を一歩間違えれば、面接官にネガティブな印象を与えてしまいます。意欲や能力があるにもかかわらず、表現の仕方で損をしてしまうのは非常にもったいないことです。ここでは、面接でキャリアアップを語る際に絶対に避けるべきNG例を、具体的な改善策とともに解説します。これらの失敗パターンを事前に知っておくことで、あなたの転職活動をより確実なものにしましょう。

前職への不満や批判に終始する

転職を考えるきっかけが前職への不満であることは、決して珍しいことではありません。しかし、面接の場でそれをストレートに表現するのは厳禁です。面接官は、あなたが新しい環境でポジティブに貢献してくれる人材かを見ています。不満や批判ばかりを口にする人は、「他責思考が強い」「入社してもまた同じように不満を言うのではないか」と敬遠されてしまいます。

- 【NG例】

「今の会社は古い体質で、上司の言うことは絶対です。新しい提案をしても全く聞いてもらえず、成長できる環境ではないので、キャリアアップのために転職したいです。」 - なぜNGか:

この発言は、「上司」「会社」といった他者のせいにしており、主体性が感じられません。また、「成長できない」という言葉も、自分自身で成長機会を作り出す努力を怠っているのではないか、という疑念を抱かせます。採用担当者は、あなたの愚痴を聞きたいわけではありません。 - 改善のポイント:

不満というネガティブな事実を、未来志向のポジティブな動機に変換することが重要です。「〇〇ができない」ではなく、「〇〇がしたい」という表現を使いましょう。 - 【改善例】

「現職では、既存の業務フローを遵守することが重視される環境でした。その中で、私自身は常に業務効率化を考え、いくつかの改善提案を行ってまいりました。この経験を通じて、よりボトムアップで、社員一人ひとりの主体的な提案が歓迎される文化の中で、組織全体の生産性向上に貢献したいという思いが強くなりました。貴社の『挑戦を推奨する』という行動指針に強く共感し、私のこの思いを実現できると確信しております。」このように話すことで、他責にするのではなく、自身の価値観と企業の文化とのマッチングを重視しているという、建設的な姿勢を示すことができます。

理由が抽象的で具体性に欠ける

「キャリアアップしたい」「成長したい」といった言葉は、誰もが使える便利な言葉ですが、それだけではあなたの個性や本気度は全く伝わりません。面接官が知りたいのは、あなたが「どのように」キャリアアップし、「どのように」成長したいのか、その具体的な中身です。抽象的な言葉に終始すると、自己分析や企業研究が不十分であると見なされ、「計画性がない」「熱意が感じられない」という評価に繋がります。

- 【NG例】

「よりスキルアップできる環境で、自分の可能性を試したいと思い、転職を決意しました。御社でなら、大きく成長できると考えています。」 - なぜNGか:

「スキルアップ」「可能性」「成長」といった言葉がすべて曖昧です。何のスキルを、どのように高めたいのか。自分の何の可能性を、どのように試したいのか。なぜこの会社なら成長できると考えるのか。これらの問いに対する答えが全く含まれていません。 - 改善のポイント:

5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識して、キャリアアップの解像度を高めましょう。自己分析で見つけた自分の強みや課題、企業研究で得た情報と結びつけて語ることが不可欠です。 - 【改善例】

「現職で3年間、Webマーケティングを担当し、SEOの知識を深めてきました。今後は、SEOだけでなく、広告運用やSNSマーケティングといった他のチャネルのスキルも習得し、デジタルマーケティング全体を俯瞰して戦略立案ができる人材へとキャリアアップしたいと考えています。貴社は、各チャネルの専門家が連携してプロジェクトを進める体制が整っていると伺いました。そのような環境で、多様な知見を吸収しながら、最終的には事業全体のグロースを牽引できるマーケターとして貢献したいです。」この例では、「デジタルマーケティング全体を俯瞰できる人材」という具体的なキャリアアップ像が示され、そのために必要なスキル(広告、SNS)と、それを実現できる環境(応募先企業の体制)が明確に結びついています。

応募先企業の方針と合っていない

良かれと思ってアピールしたキャリアプランが、実は応募先企業の方針やカルチャーと全く合っていなかった、というケースは意外に多くあります。これは、企業研究の不足が主な原因です。例えば、スペシャリストをじっくり育成したい企業に対して、「一日でも早くマネージャーになりたいです」とアピールしても、ミスマッチと判断されるだけです。

- 【NG例】

(専門職としてのキャリアを重視する企業に対して)

「私はプレイヤーとして成果を出すよりも、人を動かすマネジメントに興味があります。早期に管理職に就き、チームを率いる経験を積みたいです。」 - なぜNGか:

企業が求めている人物像と、応募者のキャリア志向が明確にズレています。これでは、どんなに優秀な人材であっても「うちの会社では活躍できそうにない」「すぐに辞めてしまうかもしれない」と思われてしまいます。 - 改善のポイント:

企業の公式サイト、求人票、社員インタビュー、プレスリリースなどを徹底的に読み込み、その企業がどのような人材を求め、どのようなキャリアパスを提供しているのかを正確に把握する必要があります。その上で、自分のキャリアプランを、企業の方向性に沿う形で提示するか、そもそもその企業が自分に合っているのかを再検討する必要があります。 - 【改善例】

(同企業に対して)

「私は、〇〇という技術領域の専門性をとことん突き詰めることにキャリアの喜びを見出しています。貴社が業界でも随一の技術力を持ち、一人のエンジニアが腰を据えて開発に没頭できる『エキスパート職制度』を設けている点に、大変強く惹かれました。私の〇〇に関する知見を活かし、貴社のプロダクトの根幹を支える技術開発に貢献し、将来的にはその分野の第一人者として、社内外に影響を与えられる存在になりたいです。」このように、企業の制度や方針を正しく理解し、それに自身のキャリアプランを重ね合わせることで、強い志望動機と高いマッチング度をアピールできます。

給与や待遇の話だけをする

年収アップや労働環境の改善が転職の大きな動機であることは事実です。しかし、面接の場で、特に序盤から給与や待遇の話ばかりをするのは絶対に避けるべきです。面接官は、「この人は仕事内容や会社への貢献には興味がなく、条件面でしか会社を見ていないのではないか」という印象を抱いてしまいます。

- 【NG例】

「転職を考えた一番の理由は、年収を上げたいからです。今の給料では生活が厳しいので、より高い給与を提示してくださる会社を探しています。」 - なぜNGか:

仕事への意欲や貢献意欲が全く感じられず、自己中心的な人物と見なされます。また、より良い条件の会社が現れれば、すぐにまた転職してしまうのではないかという不信感を与えます。 - 改善のポイント:

給与や待遇は、あくまで「会社に貢献した成果に対する対価」であるというスタンスを貫くことが重要です。まずは、自分が会社にどのような価値を提供できるのか(貢献)を熱意をもって語り、その上で、成果を正当に評価してほしいという流れで話しましょう。 - 【改善例】

「現職では、〇〇という成果を上げ、事業の成長に貢献してきました。今後も、私のこのスキルを活かして、より大きな規模で貴社の利益拡大に貢献したいと考えています。その上で、自らの貢献度が正当に評価され、報酬として還元される環境で働きたいという思いも強く持っております。貴社の成果主義の評価制度は、私にとって大きな魅力であり、高いモチベーションを持って業務に取り組めるものと確信しています。」この伝え方であれば、まず貢献意欲を第一に示しつつ、成果と評価を結びつける形で、自然に待遇面への関心を伝えることができます。キャリアアップの本質は、自身の価値を高め、それに見合った評価を得ることです。その順番を間違えないように注意しましょう。

キャリアアップの転職理由に関するよくある質問

キャリアアップを軸とした転職活動では、多くの人が共通の疑問や悩みを抱えます。ここでは、特に頻繁に寄せられる質問を取り上げ、Q&A形式で分かりやすく解説します。これらの疑問点を解消しておくことで、より自信を持って、そして戦略的に転職活動を進めることができるようになります。

転職理由と志望動機の違いは?

「転職理由」と「志望動機」は、面接で必ずと言っていいほど聞かれる質問ですが、この二つの違いを明確に区別できずに、話が混同してしまう人が少なくありません。両者の役割を正しく理解し、論理的に繋げて話すことが、面接官に一貫性のある印象を与える鍵となります。

端的に言えば、「転職理由」は過去から現在へのベクトル(Why you leave?)を説明するものであり、「志望動機」は現在から未来へのベクトル(Why this company?)を説明するものです。

| 項目 | 転職理由 | 志望動機 |

|---|---|---|

| 時間軸 | 過去 → 現在 | 現在 → 未来 |

| 視点 | 後ろ向き(現職を辞める理由) | 前向き(応募先で実現したいこと) |

| 内容 | ・現職では実現できないこと ・キャリアチェンジのきっかけ ・課題意識、価値観の変化 |

・応募先で実現したいこと ・応募先の魅力(事業、文化など) ・入社後の貢献イメージ |

| 役割 | 転職の「きっかけ」や「動機」を説明する | 転職の「目的」や「必然性」を説明する |

転職理由は、「なぜ現在の(あるいは前の)会社を辞めようと思ったのですか?」という問いに対する答えです。ここでのポイントは、単なる不満で終わらせず、前向きなキャリアプランに繋がる「きっかけ」として語ることです。「現職では〇〇という経験を積んできましたが、△△という課題を感じました。そこで、□□というキャリアを目指したいと考えるようになりました」というように、現状分析と将来への展望の橋渡しとなる部分です。

一方、志望動機は、「なぜ数ある企業の中から、当社を選んだのですか?」という問いに対する答えです。転職理由で述べた「□□というキャリア」を実現するために、なぜこの会社が最適なのか、その理由を具体的に説明するパートです。「貴社の〇〇という事業や、△△という文化であれば、私が目指す□□が実現できると確信しています。そして、私の××というスキルを活かして、貴社にこのように貢献できます」と、企業とのマッチング度と貢献意欲をアピールします。

この二つは、独立したものではなく、「(転職理由)という背景があり、それを解決・実現できるのが(志望動機)貴社である」という一貫したストーリーで繋がっている必要があります。この繋がりがスムーズで論理的であるほど、あなたの転職は計画的で、説得力のあるものとして面接官に受け止められます。

履歴書にはどのように書けば良い?

履歴書は、応募者の基本情報を伝えるためのフォーマルな書類です。職務経歴書ほど詳細なアピールをするスペースはありませんが、キャリアアップの意欲を簡潔に、かつ効果的に示すことは可能です。

履歴書の「志望動機」欄や「本人希望記入欄」を活用します。ここでのポイントは、「ポジティブな表現」「簡潔さ」「職務経歴書への誘導」の3つです。

- ポジティブな表現:

前職への不満ではなく、「〇〇を実現するため」という前向きな言葉を選びます。 - 簡潔さ:

スペースが限られているため、キャリアアップの要点のみをまとめます。詳細は職務経歴書に譲りましょう。 - 職務経歴書への誘導:

「詳細は職務経歴書をご参照ください」といった一文を添えることで、採用担当者に職務経歴書をしっかりと読んでもらうきっかけを作ります。

【履歴書の志望動機欄 記入例】

「現職では営業職として顧客基盤の拡大に貢献してまいりました。今後は、この経験で培った顧客折衝能力と課題発見能力を活かし、より上流のマーケティング戦略立案に挑戦することでキャリアアップを図りたいと考えております。貴社のデータドリブンなマーケティング戦略と、挑戦を後押しする文化に強く惹かれ、私の目標を実現しながら貴社の事業成長に貢献できると確信し、志望いたしました。活かせる経験やスキルの詳細は、職務経歴書に記載しております。」

この例文では、①現職での経験、②目指すキャリアアップの方向性、③応募先企業を選んだ理由、④貢献意欲、という要素が簡潔に盛り込まれています。このように要点をまとめて記載することで、採用担当者はあなたのキャリア志向を瞬時に理解し、続く職務経歴書や面接への期待感を高めることができます。

短期離職でもキャリアアップを理由にして良い?

短期離職(一般的に入社後1年未満での退職)の場合、「キャリアアップ」を転職理由として語ることには、高いハードルとリスクが伴います。面接官は「またすぐに辞めてしまうのではないか」「計画性がない、あるいは我慢が足りない人物ではないか」という強い懸念を抱くからです。

しかし、だからといって嘘をつくのは最悪の選択です。正直に、しかし戦略的に伝えることが求められます。短期離職でキャリアアップを語る場合、以下の3つの要素をセットで伝えることが不可欠です。

- やむを得なかった理由の客観的な説明:

入社前に抱いていたイメージと、入社後の実態にどのようなギャップがあったのかを、感情的にならず、客観的な事実に基づいて説明します。会社の批判に終始するのではなく、「私のリサーチ不足や確認不足もありましたが」と、自分にも非があったことを認める謙虚な姿勢が重要です。例えば、「求人票では〇〇という業務内容と記載されていましたが、実際には△△が中心であり、私が目指すキャリアパスとは大きく異なっていました」といった形で伝えます。 - 短期離職から得た学びと反省:

「この失敗経験から、転職活動における企業研究の重要性や、自身のキャリア軸を明確にすることの大切さを痛感しました」というように、失敗から何を学んだのかを具体的に語ります。これにより、同じ過ちを繰り返さない、学習能力のある人材であることを示すことができます。 - 次への強い覚悟と貢献意欲:

「今回の経験を踏まえ、貴社については事業内容から企業文化、社員の方々の働き方まで徹底的に研究いたしました。その上で、私の目指すキャリアと貴社の方向性が完全に一致していると確信しています。今度こそ腰を据えて、長期的に貴社の成長に貢献したいと強く考えております」と、次の会社では長く働くという強い意志と覚悟を伝えます。

短期離職をキャリアアップという言葉で正当化するのは非常に難しいと心得ましょう。「キャリアアップ」というよりも、「キャリアプランの軌道修正」といったニュアンスで、誠実さと反省の意、そして未来への貢献意欲をセットで語ることが、面接官の懸念を払拭するための唯一の道です。

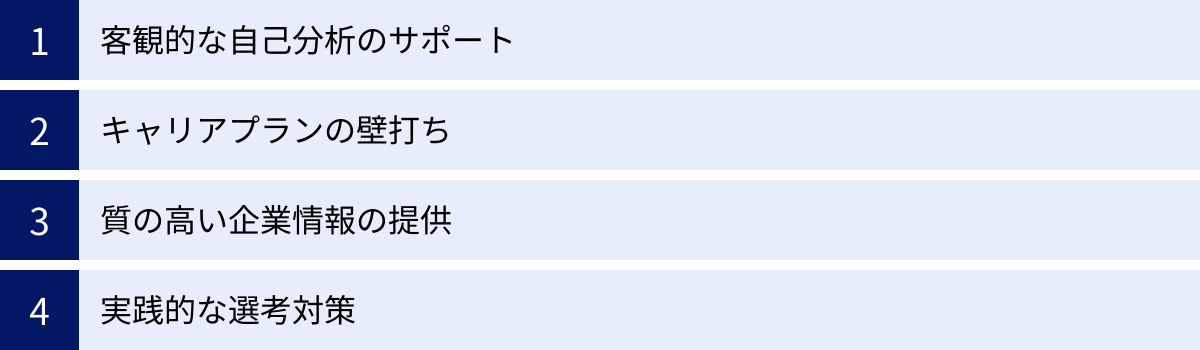

キャリアアップ転職に悩んだら専門家に相談するのも一つの手

ここまで、キャリアアップ転職を成功させるための様々なノウハウを解説してきました。自己分析で己を知り、企業研究で相手を知り、具体的なキャリアプランを描いて面接に臨む。このプロセスは、理想のキャリアを実現するために不可欠ですが、同時に多くの時間とエネルギーを要する、孤独で困難な道のりでもあります。

「自分の強みが客観的にわからない」

「描いたキャリアプランに自信が持てない」

「数ある企業の中から、本当に自分に合った会社を見つけられない」

「面接でうまく話せるか不安だ」

もしあなたがこのような悩みを一人で抱え込んでいるなら、キャリアの専門家に相談するという選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。自分一人では気づけなかった視点や情報を得ることで、転職活動の質を格段に高めることができます。

キャリアの専門家、例えば転職エージェントのキャリアアドバイザーや、独立系のキャリアコンサルタントなどは、転職市場の動向や各業界・企業の内部事情に精通しています。彼らに相談することで、以下のようなメリットが期待できます。

- 客観的な自己分析のサポート:

専門家との対話を通じて、自分では当たり前だと思っていた経験が、市場価値の高いスキルであることに気づかされることがあります。客観的な視点からあなたのキャリアを棚卸しし、強みやアピールポイントを言語化する手助けをしてくれます。 - キャリアプランの壁打ち:

あなたが描いたキャリアプランが、現実的で実現可能なものなのか、専門的な知見からフィードバックをもらえます。「そのキャリアを目指すなら、こういう選択肢もある」といった、自分では思いもよらなかった新たな可能性を提示してくれることもあります。 - 質の高い企業情報の提供:

公開されている情報だけではわからない、企業のリアルな文化や働く環境、求める人物像といった「生の情報」を提供してくれます。これにより、入社後のミスマッチを大幅に減らすことができます。また、一般には公開されていない非公開求人を紹介してもらえる可能性もあります。 - 実践的な選考対策:

あなたのキャリアプランや強みに合わせて、説得力のある職務経歴書の書き方や、面接での効果的な話し方を具体的にアドバイスしてくれます。模擬面接などを通じて、本番への自信を深めることも可能です。

もちろん、最終的に決断を下すのはあなた自身です。専門家のアドバイスを鵜呑みにするのではなく、あくまで一つの参考意見として、主体的に活用する姿勢が重要です。

キャリアアップ転職は、あなたの人生を大きく左右する重要な転機です。一人で悩み、視野が狭くなってしまう前に、外部の知見を借りて戦略的に活動を進めること。それもまた、理想のキャリアを手繰り寄せるための、賢明なキャリア戦略の一つと言えるでしょう。あなたの挑戦が、実りあるものになることを心から願っています。