転職活動が思うように進まず、「自分だけがうまくいかないのでは」と不安や焦りを感じていませんか。書類選考で何度も落ちたり、面接で手応えを感じられなかったりすると、自信を失い、活動そのものが辛くなってしまうことも少なくありません。

しかし、転職活動が難航するのは、あなただけに起こっている特別なことではありません。多くの転職者が同様の壁にぶつかり、悩みながら乗り越えています。大切なのは、うまくいかない原因を客観的に分析し、正しい対処法を一つひとつ実行していくことです。

この記事では、転職がうまくいかないと感じる具体的な状況から、その背後にある共通の特徴や原因を徹底的に掘り下げます。さらに、明日から実践できる具体的な対処法10選、状況別・年代別の乗り越え方、そして避けるべきNG行動まで、網羅的に解説します。

この記事を最後まで読めば、あなたの転職活動が停滞している根本的な原因が明確になり、次の一歩を踏み出すための具体的なヒントが見つかるはずです。一人で抱え込まず、この記事を羅針盤として、納得のいくキャリアチェンジを実現させましょう。

目次

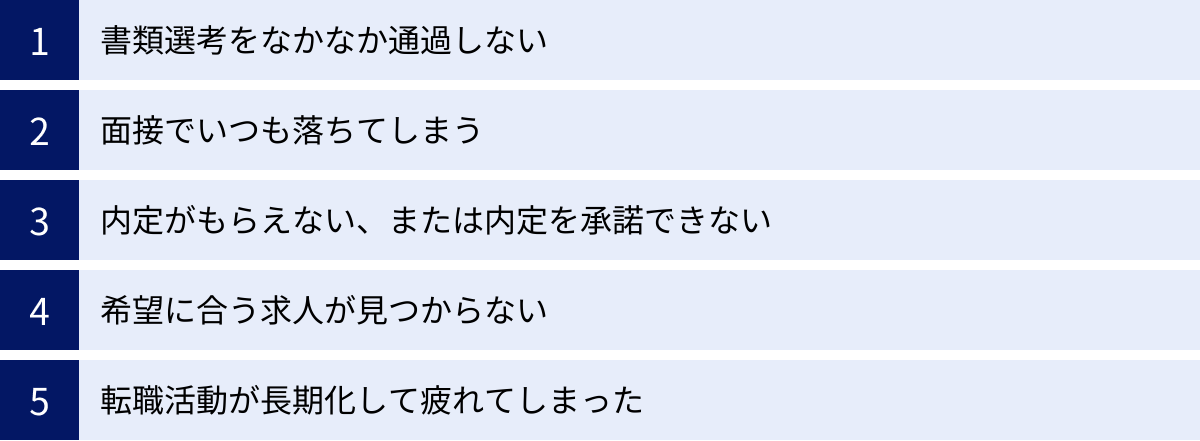

転職がうまくいかないと感じる主な状況

転職活動が「うまくいかない」と感じる瞬間は、人それぞれです。しかし、多くの人がつまずくポイントには、いくつかの共通したパターンが存在します。ここでは、転職活動中によく見られる5つの困難な状況について、その背景や心理的な影響を詳しく解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、課題を特定する第一歩としてみてください。

書類選考をなかなか通過しない

転職活動の最初の関門である書類選考。ここを通過できない状況が続くと、自分のキャリアやスキルそのものを否定されたように感じ、自信を大きく喪失する原因となります。何十社と応募しても返ってくるのは不採用通知ばかり、あるいは何の連絡もない「サイレントお祈り」。この状況は、精神的に非常に大きな負担となります。

書類選考が通らない背景には、いくつかの原因が考えられます。最も多いのは、応募書類(履歴書・職務経歴書)の完成度が低いケースです。誤字脱字がある、職務経歴が単なる業務の羅列になっている、志望動機がどの企業にも当てはまるような内容で熱意が感じられない、といった基本的な部分で損をしている可能性は少なくありません。

また、そもそも応募している企業と自身のスキルや経験がマッチしていないという根本的な問題も考えられます。企業が求める人物像と、自分がアピールしている内容にズレがあれば、採用担当者の目には留まりにくいでしょう。特に、未経験の業界や職種に挑戦する場合、これまでの経験を新しいフィールドでどのように活かせるのかを、採用担当者がイメージできるように具体的に記述する必要があります。

さらに、応募数が極端に少ない場合も、通過率は自然と低くなります。「この一社が本命だから」と数社に絞って応募していると、不採用だった場合の精神的ダメージが大きくなるだけでなく、単純に機会損失にも繋がります。ある程度の「数」をこなす中で、書類の書き方や企業選びの精度が上がっていく側面もあるため、適切な応募数を確保することも重要です。

この段階でつまずくと、「自分はどこにも必要とされないのではないか」というネガティブな思考に陥りがちです。しかし、書類選考はあくまで候補者を絞り込むための最初のフィルターであり、あなたの人格やキャリア全体を否定するものではありません。客観的に書類を見直し、改善点を洗い出すことで、状況は大きく変わる可能性があります。

面接でいつも落ちてしまう

書類選考を突破し、ようやくたどり着いた面接。しかし、何度挑戦しても最終的な合格に繋がらない。「面接は得意なはずなのに」「手応えはあったのに」と感じながらも不採用が続くと、何が悪いのか分からなくなり、途方に暮れてしまうことがあります。特に、最終面接で落ちることが続くと、「あと一歩なのに」という悔しさから、転職活動へのモチベーションが大きく削がれてしまいます。

面接で落ちてしまう原因は多岐にわたります。最も基本的なのは、面接の準備不足です。企業の事業内容や理念、求める人物像について深く理解しないまま面接に臨むと、質問への回答が浅くなったり、見当違いな自己PRになったりします。志望動機や自己PR、長所・短所、転職理由といった頻出質問に対して、自分の言葉で一貫性のある回答を用意できていないケースも散見されます。

コミュニケーションの側面も重要です。話す内容が素晴らしくても、自信なさげな態度や小さな声、乏しい表情では、面接官に良い印象を与えられません。逆に、一方的に話しすぎてしまい、面接官との対話(キャッチボール)が成立していない場合も評価を下げてしまいます。面接はプレゼンの場であると同時に、対話を通じて相互理解を深める場であるという認識が不可欠です。

また、逆質問の質も合否を左右する重要な要素です。「特にありません」と答えたり、調べればすぐに分かるような質問をしたりすると、企業への関心が低いと判断されかねません。逆質問は、自分の入社意欲や企業理解度をアピールする絶好の機会です。事業の将来性や入社後の活躍について踏み込んだ質問ができるよう、事前に準備しておく必要があります。

面接で落ち続けると、「自分はコミュニケーション能力が低いのかもしれない」「対人スキルに問題があるのかも」と、本質的な部分で自信をなくしがちです。しかし、多くの場合、原因はスキルそのものではなく、「面接という特殊な場」への準備と対策が不足している点にあります。自分の面接を客観的に振り返り、改善を重ねることで、通過率は着実に向上させられます。

内定がもらえない、または内定を承諾できない

最終面接まで進むものの、どうしても内定が出ない。あるいは、念願の内定を獲得したにもかかわらず、「本当にこの会社で良いのだろうか」と迷ってしまい、承諾に踏み切れない。この状況は、転職活動のゴールが目前に見えているだけに、大きなストレスや焦燥感を生み出します。

最終面接で落ちてしまう場合、スキルや経験は一定の評価を得ているものの、カルチャーフィットや入社意欲の点で懸念が残った可能性が高いです。役員クラスが面接官となる最終面接では、「この人物と一緒に働きたいか」「自社の文化に馴染めるか」「長期的に貢献してくれるか」といった、より定性的な側面が重視されます。ここで熱意やビジョンを伝えきれないと、内定には至りません。

一方、内定が出ても承諾できない「内定ブルー」に陥るケースも少なくありません。この背景には、転職の目的や軸が曖昧なまま活動を進めてきたことが挙げられます。「今の会社が嫌だから」というネガティブな動機だけで転職活動を始めると、いざ内定が出たときに、「この会社で何を成し遂げたいのか」というポジティブな目的が見えず、決断できなくなってしまうのです。

また、複数の企業から内定をもらった場合も、比較検討する中で迷いが生じます。給与、福利厚生、業務内容、企業文化など、すべての条件が完璧に揃う会社は稀です。どの条件を優先するのか、自分の中で明確な判断基準(転職の軸)が定まっていないと、他社の魅力的な部分ばかりが目につき、決断が難しくなります。

この段階での停滞は、時間的なプレッシャーも大きくなります。内定承諾には期限があり、迷っているうちにチャンスを逃してしまう可能性もあります。転職活動を始める前に、なぜ転職するのか、転職によって何を実現したいのかを深く掘り下げておくことの重要性が、この局面で改めて浮き彫りになります。

希望に合う求人が見つからない

いざ転職を決意し、求人サイトを眺めてみても、心惹かれる求人が一つも見つからない。あるいは、見つかったとしても、求められるスキルや経験が高すぎて応募できない。このような状況が続くと、「自分に合う会社なんてどこにもないのではないか」と、活動を始める前から意気消沈してしまいます。

希望に合う求人が見つからない最大の原因は、希望条件の理想が高すぎることです。「年収アップ」「残業なし」「通勤時間30分以内」「やりがいのある仕事」「良好な人間関係」といったすべての条件を同時に満たそうとすると、該当する求人はほぼ存在しないでしょう。現実の労働市場と自分の理想との間に大きなギャップがあることに気づかず、探し続けてしまうのです。

また、視野が狭くなっている可能性もあります。これまでの経験に固執し、同じ業界・同じ職種だけで求人を探していると、選択肢は限られます。自分の持つポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)を棚卸しし、異業種や異職種で活かせる可能性を探る視点がなければ、新たなチャンスを見つけることはできません。

求人の探し方にも問題があるかもしれません。大手求人サイトを眺めているだけでは、自分の希望に完全にマッチする求人に出会うのは困難です。企業の採用ページを直接見に行ったり、転職エージェントに相談して非公開求人を紹介してもらったり、SNSやリファラル(知人紹介)を活用したりと、情報収集のチャネルを多様化させることが重要です。

この問題は、特に現職に大きな不満がないものの「もっと良い会社があれば」と考えている人に起こりがちです。明確な目的がないため、漠然とした理想だけが先行し、結果的に行動に移せないという悪循環に陥ります。まずは自分の市場価値を客観的に把握し、希望条件に優先順位をつけることが、この状況を打破する鍵となります。

転職活動が長期化して疲れてしまった

最初は意欲に満ちていた転職活動も、数ヶ月、半年と長引くにつれて、精神的にも肉体的にも大きな疲労を感じるようになります。不採用通知が積み重なるストレス、将来への不安、面接準備や移動にかかる時間と労力。特に在職中に活動している場合は、通常業務との両立が困難になり、心身ともにすり減ってしまいます。

転職活動の長期化は、モチベーションの低下を招きます。「もうどこでもいいから早く決めたい」と焦り始め、当初掲げていた転職の軸がぶれ、妥協した選択をしてしまうリスクが高まります。あるいは、完全に意欲を失い、「もう転職なんてやめよう」と活動を中断してしまうケースも少なくありません。

この疲労感の背景には、孤独感も大きく影響しています。転職活動は基本的に一人で行うものであり、友人や家族に相談しても、必ずしも的確なアドバイスが得られるとは限りません。選考で落ちた悔しさや将来への不安を一人で抱え込み、社会から孤立しているような感覚に陥ることもあります。

また、完璧主義も活動を長期化させ、疲弊させる一因です。「完璧な職務経歴書を書かなければ」「面接で完璧な回答をしなければ」と気負いすぎるあまり、応募へのハードルが上がり、行動量が減ってしまいます。結果が出ない期間が長引くことで、さらに自分を追い詰めてしまうという悪循環です。

転職活動は短期決戦が理想ですが、市況や個人の状況によっては長期化することも十分にあり得ます。大切なのは、長期化する可能性をあらかじめ想定し、無理のないスケジュールを立てることです。適度に休息を取り、時には活動を一時的に休止するなど、自分自身の心身の状態を管理しながら、持続可能なペースで進めるという視点が不可欠です。

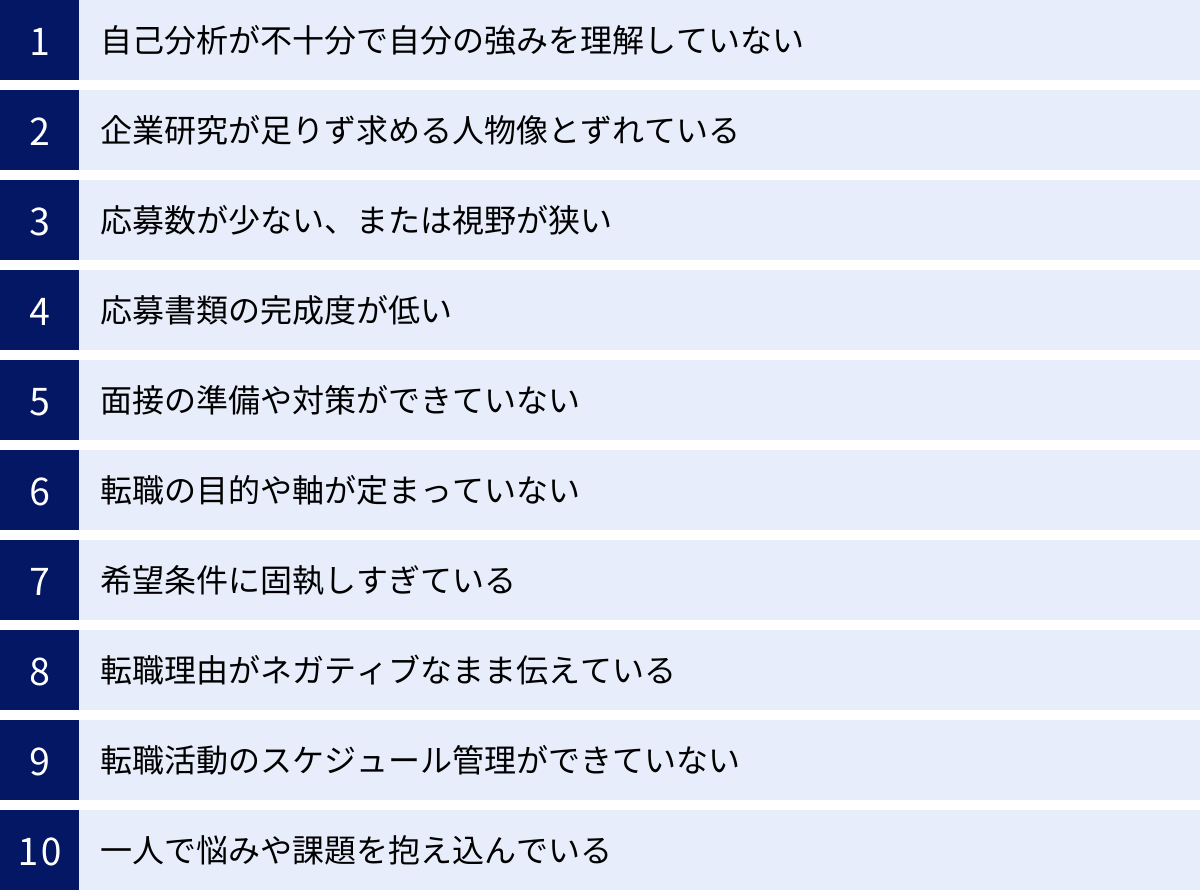

転職がうまくいかない人に共通する特徴と原因

転職活動が難航する背景には、個別の状況だけでなく、多くの人に共通する特徴や根本的な原因が存在します。ここでは、うまくいかない状況を生み出している10の要因を深掘りします。自分に当てはまる項目がないかを確認し、課題解決の糸口を見つけましょう。

自己分析が不十分で自分の強みを理解していない

転職活動の土台となるのが自己分析です。これを怠ると、自分の「強み」や「価値観」、「やりたいこと」が曖昧なまま活動を進めることになり、すべてのプロセスでつまずきの原因となります。

例えば、職務経歴書を作成する際、自己分析が不十分だと、これまでの業務経験を単に羅列するだけで終わってしまいます。その経験を通じてどのようなスキルを習得し、どのような成果を上げたのか、そしてその強みを次の会社でどう活かせるのかを具体的に言語化できません。これでは、採用担当者にあなたの魅力は伝わりません。

面接の場でも同様です。「あなたの強みは何ですか?」という直接的な質問はもちろん、「これまでで最も困難だった仕事は?」「仕事でやりがいを感じるのはどんな時ですか?」といった質問への回答にも、自己分析の深さが表れます。自分の経験や価値観に基づいて一貫性のあるストーリーを語れないと、回答が薄っぺらくなり、説得力に欠けてしまいます。

自己分析とは、単に自分の長所をリストアップすることではありません。これまでのキャリアを振り返り(キャリアの棚卸し)、成功体験や失敗体験から「自分は何が得意か(Can)」「何をしたいのか(Will)」「何を求められているのか(Must)」を深く掘り下げていくプロセスです。この作業を通じて初めて、自分の市場価値を正しく認識し、説得力のある自己PRを構築できるようになります。

企業研究が足りず求める人物像とずれている

自己分析と並んで重要なのが、応募先企業に対する深い理解、すなわち企業研究です。どれだけ優れたスキルや経験を持っていても、企業が求める人物像と自分のアピールポイントがずれていては、採用には至りません。

企業研究が不足していると、志望動機が「貴社の安定性に魅力を感じました」「社会貢献性の高い事業に共感しました」といった、どの企業にも当てはまるような抽象的な内容になりがちです。採用担当者は、数多くの応募者の中から「なぜ自社でなければならないのか」という熱意を知りたいと考えています。そのためには、その企業のビジネスモデル、事業の強みや課題、競合との違い、そして今後のビジョンまで深く理解した上で、自分のスキルや経験をどう貢献させられるかを具体的に語る必要があります。

例えば、ある企業が「新規事業の立ち上げを担える主体的な人材」を求めているのに、面接で「既存事業の安定運用が得意です」とアピールしても、評価には繋がりません。逆に、自分の持つ「ゼロからイチを生み出す企画力」を、その企業の新規事業計画と結びつけてアピールできれば、高く評価されるでしょう。

企業研究は、企業の公式ウェブサイトを見るだけでは不十分です。中期経営計画やIR情報(投資家向け情報)、社長のインタビュー記事、プレスリリース、業界ニュースなどを読み込むことで、企業が今どのようなフェーズにあり、どのような人材を必要としているのか、解像度高く理解できます。この「相手を知る」努力を怠ると、転職活動は一方的なラブレターを送り続けるような、空回りの活動になってしまいます。

応募数が少ない、または視野が狭い

「一社入魂」という言葉は聞こえが良いですが、転職活動においては必ずしも得策ではありません。応募数が極端に少ないことは、単純に内定獲得の確率を下げるだけでなく、貴重な経験の機会を失うことにも繋がります。

転職市場では、書類選考の通過率が20%〜30%、面接の通過率も同様と言われています。つまり、1社の内定を得るためには、10社以上の応募が必要になる計算です。もちろんこれは平均値であり、個人のスキルや市況によって変動しますが、数社しか応募しなければ、内定に至らない可能性が高いことは明らかです。

また、応募数が少ないと、一つひとつの選考結果に一喜一憂しやすくなり、精神的な負担が大きくなります。「この会社に落ちたら後がない」というプレッシャーは、面接でのパフォーマンスにも悪影響を及ぼしかねません。ある程度の数を応募することで、「他にも選択肢がある」という心の余裕が生まれ、冷静に面接に臨めるようになります。

応募数が少ない背景には、視野の狭さが関係していることも多いです。「自分にはこの業界しかない」「この職種でなければダメだ」と固執するあまり、選択肢を自ら狭めてしまっているのです。しかし、あなたのスキルや経験は、思いもよらない業界や職種で高く評価される可能性があります。例えば、営業で培った顧客折衝能力は、カスタマーサクセスや事業企画の職種でも活かせます。このように、自分のスキルを抽象化し、横展開する視点を持つことで、応募先の選択肢は格段に広がります。

応募書類の完成度が低い

履歴書や職務経歴書は、あなたという商品を企業に売り込むための「カタログ」です。このカタログの出来が悪ければ、中身(あなた自身)がどれだけ素晴らしくても、手に取ってもらうことすらできません。応募書類の完成度の低さは、非常に初歩的でありながら、多くの人がつまずくポイントです。

最も基本的な問題は、誤字脱字や表記の不統一です。こうした単純なミスは、「注意力が散漫」「仕事が雑」といったネガティブな印象を与え、書類の内容を吟味される前に不採用となる原因になります。何度も見直し、可能であれば第三者にもチェックしてもらいましょう。

内容の面では、職務経歴が単なる業務内容の羅列になっているケースが非常に多いです。「〇〇を担当」「〇〇業務に従事」と書くだけでは、あなたが具体的にどのような役割を果たし、どのような成果を上げたのかが伝わりません。「(どのような状況で)どのような課題に対し、どのような工夫や行動をし、どのような結果(成果)に繋がったか」を、具体的な数値を交えて記述することが重要です。

また、多くの企業に同じ内容の書類を使い回している場合も、完成度が低いと判断されます。特に志望動機は、企業研究に基づいて「なぜその会社なのか」を明確に示さなければ、熱意は伝わりません。採用担当者は日々多くの書類に目を通しており、使い回しの文章はすぐに見抜かれます。一社一社、企業の求める人物像に合わせて内容を最適化する手間を惜しまないことが、書類選考の通過率を上げる鍵です。

面接の準備や対策ができていない

書類選考を通過しても、面接で本来の力を発揮できなければ意味がありません。面接を「ぶっつけ本番」や「雑談の延長」と捉えていると、準備を万全にしてきた他の候補者に競り負けてしまいます。

面接準備の基本は、想定される質問への回答を準備しておくことです。「自己紹介・自己PR」「志望動機」「転職理由」「強み・弱み」「キャリアプラン」といった頻出質問に対し、一貫性のあるストーリーで語れるように、要点をまとめておきましょう。丸暗記は不自然な印象を与えるため、あくまで話の骨子を固めておくのがポイントです。

特に転職理由は重要です。現職への不満といったネガティブな理由をそのまま伝えるのではなく、「〇〇という課題を感じ、それを解決できる環境で△△というスキルを活かして貢献したい」といった、前向きな意欲に変換して伝える準備が不可欠です。

また、面接は企業があなたを評価する場であると同時に、あなたが企業を見極める場でもあります。その意思表示となるのが逆質問です。「特にありません」は、入社意欲がないと見なされる最悪の回答です。企業の事業戦略や組織文化、入社後の活躍についてなど、踏み込んだ質問を用意しておくことで、高い関心を示すことができます。

話し方や表情、姿勢といった非言語コミュニケーションも、合否を左右します。緊張するのは当然ですが、ハキハキと自信を持って話す練習をしておくだけで、印象は大きく変わります。友人や転職エージェントに協力してもらい、模擬面接を行うことは、客観的なフィードバックを得て、本番でのパフォーマンスを高めるための最も効果的な対策の一つです。

転職の目的や軸が定まっていない

「なぜ転職したいのか?」この問いに明確に答えられないまま転職活動を進めると、必ずどこかで壁にぶつかります。転職の目的や軸が定まっていないと、企業選びに一貫性がなくなり、面接でのアピールも弱くなります。

例えば、「今の仕事が単調でつまらないから」という理由だけで活動を始めたとします。すると、求人を選ぶ基準が「面白そう」という曖昧なものになり、A社では「安定性」、B社では「挑戦できる環境」と、場当たり的な志望動機を語ってしまいます。これでは面接官に「軸のない人だ」という印象を与えてしまい、信頼を得ることはできません。

また、内定を獲得した際にも問題が生じます。転職の軸、つまり「今回の転職で絶対に実現したいこと」と「妥協できること」が明確でなければ、どの内定が自分にとってベストな選択なのかを判断できません。その結果、「内定は出たけれど、本当にここで良いのか分からない」と決断できず、チャンスを逃してしまうことになります。

転職の軸を定めるには、「不満の解消」だけでなく、「何を実現したいか」という未来志向の視点が不可欠です。「〇〇の専門性を高めたい」「将来的にはマネジメントに挑戦したい」「ワークライフバランスを改善し、自己投資の時間を確保したい」など、具体的な目標を設定しましょう。この軸が明確であれば、企業選びの基準が明確になり、志望動機にも説得力が生まれ、内定後の意思決定もスムーズになります。

希望条件に固執しすぎている

転職によって現状をより良くしたいと考えるのは自然なことです。しかし、年収、勤務地、職種、役職、企業規模、福利厚生など、すべての希望条件を100%満たす求人は、現実的にはほとんど存在しません。理想に固執しすぎるあまり、現実的な選択肢を見逃してしまうのは、非常にもったいないことです。

例えば、「現年収500万円から600万円以上へアップ」「都心勤務」「残業20時間以内」「Webマーケティング職」といった条件をすべて並べて検索すれば、ヒットする求人はごくわずかでしょう。その中からさらに企業文化や事業内容が合う会社を探すのは至難の業です。

この状況を打破するためには、希望条件に優先順位をつけることが不可欠です。「絶対に譲れない条件(Must)」、「できれば満たしたい条件(Want)」、「今回は諦めても良い条件(N/A)」に分類してみましょう。

例えば、「専門性を高めること」が最優先(Must)なのであれば、一時的に年収が下がったり、勤務地が少し遠くなったりすることは許容できるかもしれません(Want or N/A)。逆に、「家族との時間を確保するため、残業時間」が最優先(Must)なのであれば、職務内容や年収の条件を少し緩める必要があるかもしれません。

完璧な会社を探すのではなく、自分にとって最も重要な価値観を満たせる会社を探すという視点に切り替えることが、転職活動を成功に導く鍵です。市場の相場感を理解し、現実的な落としどころを見つける柔軟性が求められます。

転職理由がネガティブなまま伝えている

退職を考えるきっかけは、人間関係の悩み、評価への不満、長時間労働など、ネガティブな要因であることが多いものです。しかし、そのネガティブな感情を面接の場でそのまま伝えてしまうと、採用担当者に悪い印象を与えてしまいます。

「上司と合わなかった」「正当に評価されなかった」「残業が多くて辛かった」といった理由は、面接官には「他責思考が強い」「不満が多い」「環境適応能力が低い」と解釈されかねません。「この人はうちの会社に来ても、また同じような不満を抱えてすぐに辞めてしまうのではないか」という懸念を抱かせてしまうのです。

重要なのは、ネガティブな事実を、ポジティブな成長意欲や貢献意欲に変換して伝えることです。これは嘘をつくということではありません。事実の捉え方や伝え方を変える「リフレーミング」という手法です。

例えば、「仕事内容が単調だった」という理由は、「より専門性を高め、裁量権を持って業務に取り組める環境で、自身のスキルを試したいと考えた」と言い換えることができます。「評価制度に不満があった」は、「成果が明確に評価され、それが事業貢献に直結する環境でモチベーション高く働きたい」と表現できます。

このように、過去への不満ではなく、未来への希望や目標として語ることで、前向きで主体的な人物であるという印象を与えることができます。転職理由は必ず聞かれる質問ですので、事前にポジティブ変換した回答を準備しておきましょう。

転職活動のスケジュール管理ができていない

特に在職中に転職活動を行う場合、時間的な制約が大きな課題となります。日々の業務に追われ、転職活動のスケジュール管理がうまくできないと、準備不足のまま選考に臨んだり、絶好の機会を逃したりすることに繋がります。

例えば、平日の日中にしか面接が設定できない企業も多く、有給休暇の調整がつかずに選考を辞退せざるを得ないケースがあります。また、仕事の疲れから、帰宅後に応募書類を作成したり、企業研究をしたりする気力が湧かず、活動が停滞してしまうことも少なくありません。

行き当たりばったりの活動では、複数の企業の選考が同時進行した際に、日程調整や準備が追いつかなくなります。「A社の二次面接の準備をしながら、B社のエントリーシートを書き、C社のWebテストを受ける」といった状況では、一つひとつのクオリティが低下するのは避けられません。

これを防ぐためには、具体的な計画を立てることが不可欠です。「3ヶ月後の内定獲得」といった最終目標を設定し、そこから逆算して「今月は何社応募する」「来週までにこの企業の面接対策を終える」といったマイルストーンを設けましょう。週に数時間でも、転職活動に集中する時間を意識的に確保することが重要です。

計画通りに進まないこともありますが、計画があることで進捗状況を客観的に把握し、軌道修正することができます。無計画な活動は、精神的な疲弊と機会損失を招くだけです。

一人で悩みや課題を抱え込んでいる

転職活動は、孤独な戦いになりがちです。選考結果に一喜一憂し、将来への不安を一人で抱え込んでいると、視野が狭くなり、客観的な判断ができなくなってしまいます。同じ失敗を繰り返してしまう人の多くは、自分の考えだけに固執し、外部からのフィードバックを得る機会を失っています。

自分の強みや弱みは、自分では意外と気づけないものです。職務経歴書に書いた自己PRが、他人から見ると分かりにくかったり、面接での話し方に無意識の癖があったりすることはよくあります。しかし、一人で活動していると、こうした課題に気づくことができません。

また、精神的な支えがないことも問題です。不採用が続いたときに、「自分はダメな人間だ」と落ち込んでしまうのは自然なことです。しかし、そこで客観的な視点から「今回は企業との相性が悪かっただけ」「次はこう改善してみよう」と励ましてくれる存在がいれば、前向きな気持ちを維持しやすくなります。

この課題を解決する最も有効な手段は、第三者に相談することです。信頼できる友人や元同僚、家族でも良いでしょう。しかし、より専門的で客観的なアドバイスを求めるなら、転職エージェントやキャリアコンサルタントといったプロフェッショナルを活用するのがおすすめです。

彼らは転職市場の動向を熟知しており、あなたの市場価値を客観的に評価してくれます。書類の添削や模擬面接を通じて、自分では気づかなかった改善点を指摘してくれるでしょう。一人で悩み続けることは、非効率であるだけでなく、精神衛生上も良くありません。 積極的に他者の力を借りることが、成功への近道です。

転職がうまくいかない時の具体的な対処法10選

転職活動が停滞している原因を特定できたら、次に行うべきは具体的な行動です。ここでは、うまくいかない状況を打開するための10の対処法を、実践的なステップとともに解説します。一つずつ着実に取り組むことで、活動の流れを良い方向へ変えていきましょう。

① 自己分析をやり直し、強みと適性を再確認する

すべての基本となるのが自己分析です。もし今、自分のアピールポイントに自信が持てないなら、一度立ち止まって徹底的に自己分析をやり直しましょう。過去の経験を棚卸し、客観的な視点で自分の強みと価値観を言語化することが目的です。

具体的な方法として、以下の3つのステップがおすすめです。

- キャリアの棚卸し: これまで経験した業務内容を、時系列ですべて書き出します。所属部署、役職、担当業務、プロジェクトなどをできるだけ詳細に思い出しましょう。

- 成果とスキルの深掘り: 書き出した各業務について、「どのような課題があったか」「その課題に対して、自分はどのような工夫や行動をしたか」「その結果、どのような成果(売上〇%向上、コスト〇%削減、業務効率化など、数値で示せるとなお良い)に繋がったか」を具体的に記述します。このプロセスで、自分がどのようなスキル(課題解決能力、交渉力、分析力など)を持っているかが見えてきます。

- Will-Can-Mustの整理:

- Will(やりたいこと): 自分が将来どうなりたいか、どんな仕事に情熱を感じるか。

- Can(できること): キャリアの棚卸しで見えてきた、自分の強みやスキル。

- Must(すべきこと・求められること): 転職市場や応募先企業が求めている役割やスキル。

この3つの円が重なる領域が、あなたが目指すべきキャリアの方向性です。自己分析を通じて得られた強みや志向性を、応募書類や面接で一貫して語れるようになることが、説得力を生み出す鍵となります。

② 企業研究を徹底し、貢献できる点を明確にする

自己分析で自分の武器が明確になったら、次は「戦う相手」である企業について徹底的に研究します。目的は、その企業が抱える課題を理解し、自分の強みを活かしてどのように貢献できるかを具体的に示すことです。

سطح的な情報収集で終わらせず、以下の情報源を活用して多角的に企業を分析しましょう。

- 公式ウェブサイト: 事業内容、企業理念、沿革など、基本的な情報を網羅的に確認します。

- IR情報(投資家向け情報): 上場企業の場合、決算短信や有価証券報告書、中期経営計画などが公開されています。ここには、企業の財務状況、事業ごとの業績、今後の戦略、そして事業上のリスクなどが正直に書かれており、企業の現状と未来を理解するための宝の山です。

- プレスリリースやニュース記事: 最近の取り組みや新製品・サービスの発表、メディアでの掲載情報などをチェックし、企業の「今」の動きを捉えます。

- 社長や役員のインタビュー記事: 経営トップの考え方やビジョンを知ることで、企業文化や求める人物像への理解が深まります。

これらの情報から、「この企業は今、〇〇という課題を抱えているのではないか」「だから、△△というスキルを持つ人材を求めているはずだ」といった仮説を立てます。そして、その仮説に対して「自分の□□という経験やスキルは、その課題解決にこのように貢献できる」という形で、自分の価値を具体的に結びつけます。このレベルまで落とし込めて初めて、説得力のある志常動機が完成します。

③ 応募書類を企業ごとに最適化する

多くの企業に応募する際、同じ履歴書や職務経歴書を使い回したくなる気持ちは分かりますが、それは悪手です。採用担当者は、自社のためにカスタマイズされた「熱意のある書類」を求めています。

書類の最適化とは、企業研究で得た情報と、自己分析で明確になった自分の強みを掛け合わせる作業です。具体的には、以下のポイントを見直しましょう。

- 職務経歴のハイライト: 応募する職種や企業の事業内容に最も関連性の高い経験や実績を、職務経歴書の冒頭(職務要約など)に持ってきて強調します。例えば、マーケティング職に応募するなら、営業経験の中でも特に市場分析や販促企画に関わった部分を詳しく書く、といった具合です。

- 使用する言葉を合わせる: 企業のウェブサイトや求人票で使われているキーワード(例:「顧客伴走」「DX推進」など)を、自分の職務経歴や自己PRの中に自然に盛り込むことで、「この人はうちのカルチャーを理解している」という印象を与えられます。

- 志望動機の完全カスタマイズ: 「なぜ同業他社ではなく、この会社なのか」「なぜこの職種なのか」を、企業研究で得た具体的な情報(例:「貴社の〇〇という技術に将来性を感じ、私の△△の経験を活かして貢献したい」)を交えて記述します。

この作業は手間がかかりますが、一通一通の書類の質を高めることが、結果的に書類選考の通過率を劇的に改善し、転職活動全体の効率化に繋がります。

④ 応募する業界や職種の幅を広げてみる

「希望の求人が見つからない」「同じ業界で応募し続けても結果が出ない」という場合は、思い切って視野を広げてみましょう。自分が「できる」と思い込んでいる範囲の外に、思わぬチャンスが眠っていることは少なくありません。

視野を広げるための考え方として、以下の2つがあります。

- スキルの横展開(ポータブルスキルの活用):

あなたのスキルは、現在の業界や職種でしか通用しないものでしょうか?例えば、ITエンジニアが持つ論理的思考力やプロジェクト管理能力は、コンサルタントや事業企画の分野でも高く評価されます。営業職で培ったコミュニケーション能力や交渉力は、人事(採用担当)やカスタマーサクセスでも活かせます。自分のスキルを抽象化し、異なるフィールドでどう活かせるかを考えてみましょう。 - 未経験分野への挑戦:

「興味はあるけれど、経験がないから無理」と諦めている業界や職種はありませんか。特に20代であれば、ポテンシャルを重視した採用も多いため、未経験でも挑戦できる可能性は十分にあります。30代以降でも、これまでの経験と親和性の高い分野であれば、キャッチアップできると判断されることもあります。「未経験者歓迎」の求人を探したり、まずは情報収集から始めてみたりするだけでも、新たな道が開けるかもしれません。

ただし、やみくもに幅を広げるのは非効率です。自己分析で明確になった自分の強みや価値観(Will/Can/Must)を軸に、「どの分野であれば自分の強みを活かせそうか」「どの分野であれば興味を持って学び続けられそうか」という視点で、可能性を探っていくことが重要です。

⑤ 模擬面接などで実践的な練習を重ねる

面接は一発勝負の場です。頭では分かっていても、本番の緊張感の中でうまく話せないことはよくあります。スポーツ選手が練習試合を重ねるように、転職活動においても実践的な練習が不可欠です。

最も効果的なのが模擬面接です。第三者に面接官役を依頼し、本番さながらの環境で受け答えの練習をします。模擬面接には以下のようなメリットがあります。

- 客観的なフィードバック: 自分では気づかない話し方の癖(早口、語尾が消えるなど)、表情の硬さ、姿勢などを指摘してもらえます。回答内容についても、「もっと具体的に話した方が良い」「その表現は誤解を招くかも」といった客観的な意見がもらえます。

- 時間感覚の習得: 「1分で自己PRをしてください」といった時間制限のある質問に対応する練習ができます。簡潔に要点をまとめて話すスキルが身につきます。

- 緊張への慣れ: 本番に近い状況を経験することで、過度な緊張が和らぎ、落ち着いて話せるようになります。

模擬面接の相手としては、転職エージェントのキャリアアドバイザーが最適です。彼らは日々多くの求職者と面接対策を行っており、企業の評価ポイントを熟知しているため、的確で質の高いフィードバックが期待できます。もしエージェントを利用していない場合でも、友人や家族に協力してもらい、録画して自分で見返すだけでも大きな効果があります。練習でできないことは、本番では絶対にできません。 地道な練習を重ねることが、面接突破への一番の近道です。

⑥ なぜ転職したいのか、目的や軸を見つめ直す

転職活動が長期化し、疲れてくると、「早くこの状況から抜け出したい」という気持ちが先行し、本来の目的を見失いがちです。活動がうまくいかない時こそ、原点に立ち返り、「そもそも自分はなぜ転職したいのか?」という目的(転職の軸)を再確認することが重要です。

転職の軸が曖昧だと、以下のような問題が生じます。

- 企業選びに一貫性がなく、手当たり次第に応募してしまう。

- 面接で志望動機やキャリアプランを説得力を持って語れない。

- 内定が出ても、本当に自分に合った選択なのか判断できず、決断できない。

転職の軸を見つめ直すためには、自分に次のような問いを投げかけてみましょう。

- 今の会社(仕事)の何に不満を感じているのか?(不満の言語化)

- その不満は、転職でなければ解決できないのか?(異動や改善提案ではダメか)

- 今回の転職を通じて、5年後、10年後にどうなっていたいか?(理想のキャリア像)

- 仕事において、何を最も大切にしたいか?(価値観:成長、安定、貢献、WLBなど)

- 絶対に譲れない条件は何か?(年収、勤務地、業務内容など)

これらの問いへの答えを書き出し、整理することで、あなたの転職における「羅針盤」ができます。この軸がしっかりしていれば、情報過多な転職市場でも迷うことなく、自分にとって最適な選択ができるようになります。

⑦ 希望条件に優先順位をつける

すべての希望を100%満たす「完璧な会社」は存在しません。転職活動を前に進めるためには、理想と現実のバランスを取り、希望する条件に優先順位をつけるという現実的な作業が不可欠です。

まずは、転職先に求める条件をすべてリストアップしてみましょう。

- 業務内容: 挑戦したい仕事、活かしたいスキルなど

- 給与・待遇: 希望年収、賞与、福利厚生など

- 働き方: 残業時間、リモートワークの可否、休日数など

- ポジション: 役職、裁量権の大きさなど

- 企業文化: 社風、人間関係、評価制度など

- 勤務地: 通勤時間、転勤の有無など

- 企業の将来性・安定性

次に、これらの条件を以下の3つに分類します。

- Must(絶対条件): これが満たされなければ入社しない、という最も重要な条件。例:「年収550万円以上」「専門性が高められる業務内容」など。この条件は2〜3個に絞るのが理想です。

- Want(希望条件): 必須ではないが、できれば満たされていると嬉しい条件。例:「リモートワーク週2日以上」「通勤時間1時間以内」など。

- N/A(不問・妥協可能): あまりこだわらない、もしくは今回は諦めても良い条件。例:「企業規模」「役職名」など。

このように優先順位を整理することで、求人情報をフィルタリングする際の明確な基準ができ、効率的に企業を探せるようになります。 また、複数の内定先を比較検討する際にも、この優先順位が客観的な判断を助けてくれます。

⑧ 転職理由をポジティブな表現に変換する

面接で必ず問われる「転職理由」。ここで現職への不満やネガティブな感情をそのまま伝えてしまうと、採用担当者にマイナスの印象を与えてしまいます。ネガティブなきっかけを、未来志向のポジティブな動機に変換する「リフレーミング」のスキルを身につけましょう。

以下に、よくあるネガティブな転職理由のポジティブ変換例を挙げます。

| ネガティブな本音 | → | ポジティブな伝え方(建前) |

|---|---|---|

| 給料が安い | → | 成果が正当に評価され、それが報酬として明確に反映される環境で、より高いモチベーションを持って貢献したいと考えています。 |

| 人間関係が悪い | → | チームで協力し、互いに高め合いながら目標を達成していくカルチャーに魅力を感じており、そのような環境で自分の協調性を活かしたいです。 |

| 仕事が単調でつまらない | → | 現職で培った〇〇の基礎スキルを活かし、より裁量権を持って新しいチャレンジができる環境で、自身の専門性を高めていきたいと考えています。 |

| 残業が多くてきつい | → | 業務の効率化を常に意識して行動してきましたが、より生産性を重視し、限られた時間の中で最大限の成果を出す文化を持つ貴社で働きたいです。 |

ポイントは、「不満があったから辞める」のではなく、「〇〇を実現したいから、そのために環境を変える必要がある」という論理で語ることです。これにより、他責的ではなく、主体的で前向きな印象を与えることができます。

⑨ 転職活動の計画を具体的に立て直す

行き当たりばったりの転職活動は、長期化と精神的な疲弊を招きます。うまくいかないと感じた時こそ、一度立ち止まり、具体的な目標とスケジュールを立て直すことが重要です。

計画を立てる際は、ゴールから逆算する「バックキャスティング」のアプローチが有効です。

- 最終目標(ゴール)の設定: 「〇月末までに内定を獲得し、△月に入社する」といった、具体的な期限を設定します。

- マイルストーンの設定: ゴールから逆算して、月単位、週単位の目標を設定します。

- 【3ヶ月前】:自己分析・企業研究、書類作成、転職エージェント登録

- 【2ヶ月前】:週に10社応募、書類選考通過5社目標、面接対策開始

- 【1ヶ月前】:週に2〜3回の面接、最終面接2社目標

- 【今週】:〇〇社の求人に応募する、△△社の面接準備を完了させる

- 行動計画(ToDo)への落とし込み: マイルストーンを達成するために、具体的に「いつ」「何を」やるかを決めます。「月曜の夜に応募書類を2社分作成する」「水曜の昼休みに企業研究をする」など、カレンダーやタスク管理ツールに落とし込みましょう。

計画を立てることで、進捗状況が可視化され、モチベーションを維持しやすくなります。 もちろん計画通りに進まないこともありますが、その際は焦らずに計画を修正すれば良いのです。無計画に進めるよりも、はるかに効率的で精神的な安定も得られます。

⑩ 第三者に相談して客観的なアドバイスをもらう

一人で悩み続けると、どうしても視野が狭くなり、同じ場所で堂々巡りをしてしまいがちです。転職活動に行き詰まりを感じたら、積極的に第三者の視点を取り入れましょう。 客観的なアドバイスは、自分では気づかなかった問題点や新たな可能性を発見するきっかけになります。

相談相手としては、以下のような選択肢があります。

- 友人・知人: 気軽に話せる相手ですが、アドバイスはあくまで個人的な経験に基づくものになりがちです。業界が違う場合は、専門的な助言は期待できないかもしれません。精神的なサポートを求める相手として最適です。

- 家族: 最も身近な応援者ですが、心配するあまり保守的な意見になることもあります。客観性よりも、感情的なサポートを期待するのが良いでしょう。

- キャリアコンサルタント: 国家資格を持つキャリア形成の専門家です。有料の場合が多いですが、中長期的な視点であなたのキャリアプランそのものについて深く相談できます。

- 転職エージェント: 転職を成功させるという目的においては、最も実用的で効果的な相談相手と言えます。無料で利用でき、書類添削、模擬面接、非公開求人の紹介、企業との交渉代行など、転職活動のあらゆる面で専門的なサポートを受けられます。

特に転職エージェントは、多くの求職者の成功例・失敗例を見てきており、市場のリアルな情報を持っています。「自分の経歴ならどのくらいの年収が狙えるのか」「この職務経歴書ではどこが弱いのか」といった、具体的で率直なフィードバックをもらえることが最大のメリットです。一人で抱え込まず、プロの力を借りることをためらわないでください。

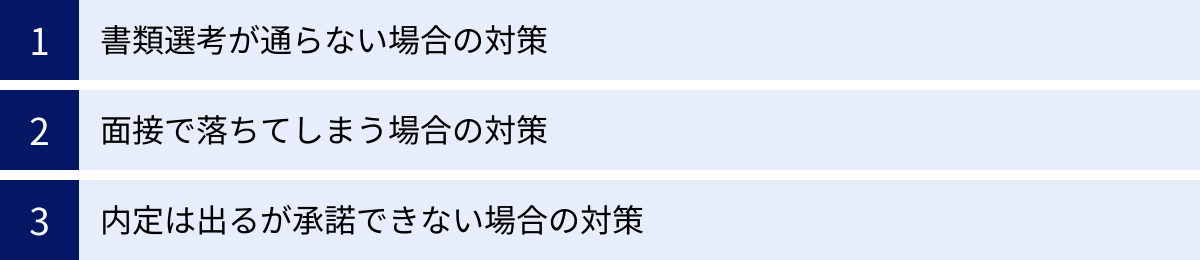

【状況別】つまずきポイントと乗り越え方

転職活動のつまずきポイントは、人によって様々です。「書類選考」「面接」「内定」という各フェーズで、多くの人が壁にぶつかります。ここでは、それぞれの状況に特化した具体的な対策と乗り越え方を詳しく解説します。

書類選考が通らない場合の対策

書類選考は転職活動の第一関門です。ここを突破できないと、自分の能力をアピールする機会すら得られません。通過率が低い場合は、応募書類に何らかの問題がある可能性が非常に高いです。以下のポイントを見直し、改善しましょう。

応募書類の基本フォーマットを見直す

採用担当者は毎日何十通、何百通もの応募書類に目を通します。そのため、ぱっと見て「読みにくい」と感じる書類は、内容を吟味される前に弾かれてしまう可能性があります。

- レイアウトと文字量: 職務経歴書はA4用紙2枚程度にまとめるのが一般的です。文字が詰まりすぎていないか、適度な余白があるかを確認しましょう。見出しや箇条書きを活用し、視覚的に分かりやすい構成を心がけます。

- 誤字脱字のチェック: 誤字脱字は「注意力が散漫」「仕事が雑」という印象を与え、致命的なマイナスポイントになります。作成後は声に出して読み上げる、時間をおいてから見直す、可能であれば第三者にチェックしてもらうなど、入念に確認しましょう。

- 日付や学歴・職歴の正確性: 提出日、入学・卒業年月、入社・退社年月などに間違いがないか、細部まで確認します。和暦と西暦の混在も避け、どちらかに統一しましょう。

これらの基本ができていないだけで、選考の土俵にすら上がれないことがあります。まずは、誰が見ても分かりやすく、丁寧な書類を作成することを徹底してください。

職務経歴書で実績を具体的に示す

職務経歴書で最も重要なのは、あなたが「何をしてきたか」だけでなく、「どのような成果を上げたか」を具体的に示すことです。単なる業務の羅列では、あなたの価値は伝わりません。

実績を具体的に示すためには、「STARメソッド」というフレームワークを活用するのが効果的です。

- S (Situation): 状況 – どのような状況、環境での業務だったか。

- T (Task): 課題・目標 – どのような課題や目標があったか。

- A (Action): 行動 – その課題・目標に対し、あなたが具体的にどう考え、行動したか。

- R (Result): 結果 – あなたの行動によって、どのような結果・成果が生まれたか。

(悪い例)

「営業担当として、新規顧客開拓に従事しました。」

(良い例:STARメソッド活用)

S(状況): 担当エリアでは競合他社のシェアが高く、新規顧客の獲得が伸び悩んでいました。

T(課題): 前年比120%の売上目標達成が課せられていました。

A(行動): 既存顧客へのヒアリングを徹底し、未開拓だった中小企業層にニーズがあることを特定。ターゲットを絞ったDM送付と、導入事例を交えた提案を週10件以上実施しました。

R(結果): 結果として、新規に15社との契約を獲得し、担当エリアの売上を前年比130%まで引き上げることに成功しました。

このように、具体的な数値を交えてストーリーとして語ることで、あなたのスキルや貢献度が一目瞭然となり、採用担当者の心に響く職務経歴書になります。

Web履歴書やプロフィールを充実させる

最近では、転職サイトやエージェントのデータベースに登録したWeb履歴書(プロフィール)を見て、企業からスカウトが届くケースが増えています。このプロフィールを充実させておくことは、応募の機会を増やす上で非常に重要です。

- キーワードを意識する: 企業の人事担当者は、求める人材に合致するスキルや経験(例:「SaaS 営業」「Python」「マネジメント経験」など)をキーワードで検索します。自分のプロフィールに、関連するキーワードをできるだけ多く、かつ具体的に盛り込みましょう。

- 自己PR欄をしっかり書く: 職務経歴だけでなく、自己PR欄も重要です。これまでの経験の要約や、仕事に対する価値観、今後のキャリアプランなどを具体的に記述することで、あなたの人柄や意欲が伝わり、スカウト担当者の目に留まりやすくなります。

- 定期的に更新する: プロフィールを定期的に更新(ログインして少し編集するだけでも可)すると、アクティブなユーザーとして認識され、検索結果の上位に表示されやすくなる場合があります。「転職意欲が高い」と判断され、スカウトの数が増える効果が期待できます。

受け身で待つだけでなく、「見つけてもらう」ための工夫をすることで、これまで出会えなかった優良企業との接点が生まれる可能性があります。

面接で落ちてしまう場合の対策

書類は通るのに、面接でいつも失敗してしまう。この場合、あなたの経歴やスキルは評価されているものの、面接での伝え方やコミュニケーションに課題があると考えられます。面接は「慣れ」も重要ですが、的を射た対策を講じることで通過率は格段に上がります。

想定される質問への回答を準備する

面接を「ぶっつけ本番」で臨むのは無謀です。頻出質問に対しては、事前に自分の言葉で回答の骨子を用意しておくことが、自信を持って話すための土台となります。

【準備しておくべき頻出質問リスト】

- 自己紹介と自己PRをしてください。

- 当社を志望した理由は何ですか?

- 転職を考えた理由は何ですか?

- あなたの強みと弱みを教えてください。

- これまでの仕事で最も成果を上げた経験は何ですか?

- 困難を乗り越えた経験について教えてください。

- 周囲からどのような人だと言われますか?

- 5年後、10年後のキャリアプランを教えてください。

- 何か質問はありますか?(逆質問)

これらの質問に対し、丸暗記した文章を読み上げるのではなく、「結論ファースト」で話し、具体的なエピソードを交えて説明する練習をしましょう。自分の言葉で、一貫性のあるストーリーを語れるように準備しておくことが重要です。

話し方や表情、逆質問などを見直す

面接官は、話の内容だけでなく、あなたの立ち居振る舞い全体から「一緒に働きたい人物か」を判断しています。非言語コミュニケーションと呼ばれる要素も、合否を大きく左右します。

- 話し方: 自信なさげにボソボソと話したり、早口で一方的に話したりするのはNGです。相手の目を見て、ハキハキと、適度な間を取りながら話すことを意識しましょう。

- 表情: 緊張で顔がこわばってしまうのは仕方ありませんが、意識して口角を上げ、穏やかな表情を心がけるだけで印象は大きく変わります。面接官の話には、相槌を打ちながら熱心に耳を傾ける姿勢も重要です。

- 逆質問: 「特にありません」は論外です。企業研究で抱いた疑問や、入社後の活躍をイメージした質問(例:「入社後、早期に成果を出すために、どのようなことを学んでおくべきですか?」)を3〜5個用意していきましょう。逆質問は、あなたの意欲と企業理解度を示す絶好のアピールチャンスです。

これらの要素は、自分ではなかなか客観視できません。スマートフォンで自分の面接練習を録画してみると、話し方の癖や表情の硬さに気づくことができ、改善に繋がります。

面接の振り返りを必ず行う

面接は、終わった後に必ず振り返りを行いましょう。「やりっぱなし」では、同じ失敗を繰り返してしまいます。 PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回すことが成長の鍵です。

【振り返りのポイント】

- うまく答えられた質問とその理由

- うまく答えられなかった質問とその理由

- 面接官の反応が良かった点、悪かった点

- 逆質問は的確か、相手の反応はどうだったか

- 時間配分は適切だったか

- 次に活かせる改善点は何か

これらの内容をノートやメモアプリに記録しておきましょう。振り返りを重ねることで、自分の弱点が明確になり、次の面接に向けた具体的な対策を立てることができます。不採用通知は辛いものですが、それを「貴重なフィードバック」と捉え、次に繋げる姿勢が、内定獲得への道を切り拓きます。

内定は出るが承諾できない場合の対策

最終選考を突破し、内定を獲得したにもかかわらず、決断できない。「内定ブルー」とも呼ばれるこの状態は、転職活動の最終盤で多くの人が経験する悩みです。この迷いを乗り越え、納得のいく決断を下すための方法を解説します。

転職の軸に立ち返って判断する

内定が出ると、給与や知名度といった分かりやすい条件に目が行きがちです。しかし、そこで冷静さを失うと、入社後に「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。決断に迷った時こそ、転職活動の最初に設定した「転職の軸」に立ち返りましょう。

- 今回の転職で、自分は何を最も実現したかったのか?(専門性向上、WLB改善、社会貢献など)

- 内定先の企業は、その「絶対に譲れない条件(Must)」を満たしているか?

- 逆に、妥協しても良いと考えていた「Want」や「N/A」の条件に囚われすぎていないか?

転職の軸という客観的な物差しに照らし合わせることで、感情的な迷いから解放され、論理的な判断がしやすくなります。もし複数の内定先がある場合は、それぞれの企業が自分の転職の軸をどの程度満たしているかを点数化してみるのも良い方法です。

企業の口コミサイトなども参考に情報収集する

内定承諾前の最終段階では、よりリアルな情報を集めることも重要です。面接だけでは分からなかった、企業の内部情報やカルチャーを知るために、情報収集のチャネルを広げましょう。

- 企業の口コミサイト: 現職社員や退職者によるリアルな声が投稿されています。社内の雰囲気、残業時間の実態、昇進・昇格のしやすさなど、ポジティブな面もネガティブな面も参考にできます。ただし、投稿者の主観が強く入っているため、情報を鵜呑みにせず、あくまで参考程度に留めることが重要です。複数の口コミを読み、全体的な傾向を掴むようにしましょう。

- SNSでの情報収集: X(旧Twitter)などで企業名を検索すると、社員の日常的な投稿や、製品・サービスに対する顧客の反応など、より「生」の情報に触れられることがあります。

- 転職エージェントへの相談: 担当のエージェントに、内定先の企業の社風や、過去に入社した人の定着率などを聞いてみるのも有効です。エージェントは、公にはできない内部情報を持っている場合があります。

これらの情報を総合的に判断し、自分がその環境でいきいきと働ける姿を具体的にイメージできるかを自問自答してみましょう。少しでも懸念が残る場合は、内定承諾前に人事担当者や現場の社員と面談する機会(オファー面談)を設けてもらえないか、相談してみるのも一つの手です。

【年代別】転職がうまくいかない時の考え方と対策

転職市場では、年代によって企業から求められるものや、評価されるポイントが異なります。20代、30代、40代以降で転職がうまくいかない場合、それぞれの年代特有の課題と向き合う必要があります。ここでは、年代別のつまずきの原因と、それを乗り越えるための考え方や対策を解説します。

20代でうまくいかない場合

20代の転職、特に第二新卒(社会人経験3年未満)を含む20代前半では、実績やスキルよりもポテンシャル(将来性)や人柄、学習意欲が重視される傾向にあります。うまくいかない場合、以下の点が原因として考えられます。

- 原因1:社会人としての基礎力不足を懸念されている

短期間での離職を検討している場合、「忍耐力がない」「基本的なビジネスマナーが身についていないのでは」と懸念されることがあります。転職理由を伝える際に、前職への不満ばかりを並べると、この印象を強めてしまいます。 - 原因2:キャリアプランが曖昧

「今の仕事が合わないから」という漠然とした理由だけでは、「次の会社でも同じように辞めてしまうのでは」と思われてしまいます。「なぜこの業界・職種なのか」「5年後どうなっていたいのか」といった、将来を見据えた具体的なビビジョンを語れないと、ポテンシャルを評価してもらえません。

【対策】

ポテンシャルと熱意を最大限にアピールすることが重要です。実績が乏しいのは企業側も理解しています。そのため、「素直さ」「学習意欲の高さ」「主体性」といった面を具体的なエピソードを交えて伝えましょう。例えば、「未経験の分野ですが、現在〇〇の資格取得に向けて勉強中です」「前職では、指示された業務以外に、自ら業務改善提案を行いました」といった事実は、高い評価に繋がります。

また、キャリアプランについては、完璧でなくても構いません。現時点での考えを、自分の言葉で誠実に伝える姿勢が大切です。「まずは貴社で〇〇のスキルを徹底的に身につけ、将来的には△△の分野で貢献できる人材になりたいです」のように、入社後の成長意欲を示すことで、将来性を感じさせることができます。

30代でうまくいかない場合

30代の転職では、ポテンシャルに加えて即戦力として活躍できる専門性や実績が強く求められます。また、今後のキャリアの中核を担う年代として、マネジメントへの適性も見られ始めます。うまくいかない場合、企業側の期待値とのギャップが生じている可能性があります。

- 原因1:専門性・スキルのアピール不足

これまでのキャリアで何を培ってきたのか、その専門性を次の会社でどのように活かせるのかを具体的に示せていないケースです。「色々な業務を経験してきました」というだけでは、「器用貧乏で専門性がない」と判断されかねません。 - 原因2:年収や役職への固執

キャリアを重ねたことで、希望する年収や役職のレベルも上がりがちです。しかし、市場価値と希望条件が乖離していると、応募できる求人が極端に少なくなったり、面接で「条件に合わない」と判断されたりします。 - 原因3:キャリアの一貫性の欠如

これまでのキャリアと、これから目指すキャリアの方向性に一貫性がないと、採用担当者はあなたのキャリアビジョンに疑問を抱きます。特に未経験分野への転職では、なぜ今その挑戦をするのか、これまでの経験をどう活かすのかを論理的に説明する必要があります。

【対策】

まずは、キャリアの棚卸しを徹底し、自分の「コアスキル」や「専門性」は何かを明確に言語化することが不可欠です。その上で、応募先の企業で即戦力として貢献できる点を、具体的な実績(数値)を交えてアピールします。

年収や待遇については、一度自分の市場価値を客観的に把握することが重要です。転職エージェントに相談したり、転職サイトの年収査定サービスを利用したりして、現実的な相場観を掴みましょう。その上で、希望条件に優先順位をつけ、時には柔軟に条件を調整する姿勢も必要です。専門性を高めるための転職であれば、一時的に年収が下がることも許容する、といった戦略的な判断が求められることもあります。

40代以降でうまくいかない場合

40代以降の転職は、求人数が減り、求められるレベルも高くなるため、最も難易度が上がると言われます。企業が求めるのは、単なるプレイヤーとしてのスキルだけでなく、組織全体に貢献できるマネジメント能力や、極めて高い専門性です。

- 原因1:マネジメント経験の不足またはアピール不足

多くの企業は40代の候補者に対し、チームや組織を率いるリーダーシップを期待します。マネジメント経験がない、あるいは経験があってもその実績をうまく伝えられていないと、評価されにくくなります。 - 原因2:新しい環境への適応力への懸念

これまでの成功体験ややり方に固執し、新しい会社の文化ややり方に馴染めないのではないか、と懸念されることがあります。特に、面接官が年下である場合に、プライドが高く扱いにくい人物だと思われないよう注意が必要です。 - 原因3:高い給与水準に見合う価値を提供できるかの疑問

年齢とともに給与水準も高くなるため、企業側はそのコストに見合うだけの価値を提供してくれるのかをシビアに判断します。これまでの実績が、次の会社でも再現性のあるものなのかを具体的に示せなければ、採用には至りません。

【対策】

自分の「売り」を極限までシャープにする必要があります。「何でもできます」というジェネラリストのアピールは通用しません。「〇〇の分野であれば、誰にも負けない実績と知見がある」「〇〇人規模の組織を率いて、△△という成果を出した」というように、自分の価値を明確に定義し、それを裏付ける具体的な実績を提示することが不可欠です。

また、謙虚な姿勢と柔軟性をアピールすることも非常に重要です。「これまでの経験を活かしつつも、貴社のやり方を一から学ぶ姿勢で貢献したい」というメッセージを伝えることで、新しい環境への適応力への懸念を払拭できます。年下の面接官に対しても敬意を払い、誠実な対話を心がけましょう。これまでの人脈を活かした貢献など、年齢を重ねたからこそ提供できる付加価値をアピールするのも有効な戦略です。

ついやってしまいがち!転職がうまくいかない時のNG行動

転職活動が長期化し、精神的に追い詰められると、つい冷静な判断ができなくなり、事態をさらに悪化させる行動を取ってしまうことがあります。ここでは、多くの人が陥りがちな3つのNG行動について解説します。このような行動は避け、冷静に次の一手を考えるようにしましょう。

「どうせ受からない」と諦めてしまう

不採用が続くと、「自分は何をやってもダメだ」「どこにも必要とされていない」というネガティブな思考に陥り、自己肯定感が著しく低下します。この状態になると、「どうせ応募してもまた落ちるだけだ」と考え、行動そのものをやめてしまいがちです。

この諦めの気持ちこそが、転職活動における最大の敵です。 行動量が減れば、当然ながら内定の可能性はゼロに近づきます。そして、結果が出ないことでさらに自信を失い、負のスパイラルに陥ってしまうのです。

【どうすれば良いか?】

まず、転職の選考に落ちることは、あなたの人格や能力全体を否定されたわけではないという事実を理解しましょう。採用は、企業との「相性」や「タイミング」に大きく左右されるものです。スキルが高くても、企業の求める人物像と少しずれていれば不採用になることは多々あります。

気持ちが落ち込んだ時は、無理に行動せず、一度転職活動から離れてリフレッシュする時間を作ることも大切です。趣味に没頭したり、友人と会って話をしたりして、気分転換を図りましょう。そして、少し元気が出たら、「書類を1社だけ見直してみる」「転職サイトを5分だけ眺めてみる」といった、ごく小さなハードルの低い行動から再開するのがおすすめです。小さな成功体験を積み重ねることで、徐々に自信と行動量を取り戻すことができます。

計画なく転職活動を中断する

「疲れたから、しばらく休もう」と転職活動を中断すること自体は、悪いことではありません。心身の健康を保つためには、適切な休息が必要です。しかし、問題なのは「計画なく、無期限に」中断してしまうことです。

再開の目処を立てずに活動をやめてしまうと、転職市場の状況から取り残されたり、活動の勘が鈍ってしまったりします。何より、中断期間が長引けば長引くほど、活動を再開するための心理的なハードルがどんどん高くなっていきます。 「またあの辛い活動を始めなければならないのか」と思うと、腰が重くなってしまうのです。

【どうすれば良いか?】

休息を取る場合は、「〇月〇日まで休んで、〇月△日から再開する」というように、あらかじめ期限を決めておきましょう。 そして、その間は転職のことを一切考えずにリフレッシュに専念します。

もし、完全に中断するのが不安であれば、活動のペースを落とすという選択肢もあります。「毎日の求人チェックを週1回にする」「応募は週に1社だけにする」など、負担にならないレベルで活動を継続することで、市場との接点を保ちつつ、再開へのハードルを下げることができます。「止まる」のではなく、「ペースを落として歩き続ける」という意識が重要です。

勢いで先に退職してしまう

「もうこんな会社、一刻も早く辞めたい!」という強い不満や、「転職活動に集中したい」という焦りから、次の就職先が決まる前に勢いで退職してしまう人がいます。しかし、これは非常にリスクの高い行動です。

先に退職してしまうと、収入が途絶えるため、経済的なプレッシャーが日に日に増していきます。 このプレッシャーは、「早く決めないと生活できない」という焦りを生み、冷静な判断を鈍らせます。その結果、本来の希望とは異なる条件の会社に妥協して入社してしまい、再び早期離職に繋がるという最悪のケースも少なくありません。

また、採用担当者から見ても、離職期間(ブランク)が長引くと、「計画性がないのでは」「何か問題があるのでは」といった懸念を持たれやすくなります。

【どうすれば良いか?】

原則として、転職活動は在職中に行うことを強くおすすめします。 収入があるという安心感は、心に余裕をもたらし、腰を据えて自分に合った企業をじっくりと探すことを可能にします。

もちろん、在職中の活動は時間的な制約があり大変です。しかし、スケジュールをしっかり管理し、転職エージェントなどを活用して効率的に進めれば、十分に両立は可能です。どうしても業務が多忙で活動が難しい場合や、心身の健康を損なうほど追い詰められている場合は退職も選択肢の一つですが、その場合でも「最低3ヶ月〜半年は無収入でも生活できるだけの貯蓄があるか」を冷静に確認し、計画的に退職することが不可欠です。勢いだけの退職は、絶対に避けましょう。

一人で悩まず相談を!おすすめの転職エージェント

転職活動がうまくいかず、一人で悩みや課題を抱え込んでいるなら、プロの力を借りるのが最も効果的な解決策です。転職エージェントは、無料で登録でき、求人紹介から書類添削、面接対策、年収交渉まで、転職活動のあらゆるプロセスを専門的な知見でサポートしてくれます。ここでは、実績豊富で信頼性の高い、おすすめの大手転職エージェントを3社ご紹介します。

(※各社の公開求人数は2024年5月時点の公式サイト情報を参照しており、時期によって変動します。)

| サービス名 | 主な特徴 | 公開求人数(目安) | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| リクルートエージェント | 業界最大級の求人数と全業種・職種を網羅する圧倒的な実績。各業界に精通したアドバイザーが多数在籍。 | 約42万件 | 多くの選択肢から自分に合った求人を探したい全ての人。特に地方での転職にも強い。 |

| doda | 転職サイトとエージェントサービスが一体化。スカウト機能も充実しており、攻めと待ちの両面で活動できる。 | 約23万件 | 自分で求人を探しながら、プロのサポートも受けたい人。キャリアアドバイザーと採用プロジェクト担当の2名体制でサポート。 |

| マイナビAGENT | 20代~30代の若手層、第二新卒に強み。中小企業の優良求人も豊富で、丁寧なサポートに定評がある。 | 約7万件 | 初めての転職で不安な人。手厚いサポートを受けながら、じっくりキャリアを考えたい若手・中堅層。 |

リクルートエージェント

リクルートエージェントは、業界最大手として圧倒的な求人数と転職支援実績を誇る、まさに転職エージェントの王道です。その最大の強みは、あらゆる業界・職種を網羅した豊富な求人情報にあります。大手企業からベンチャー企業、公開求人のみならず、リクルートエージェントだけが扱う非公開求人も多数保有しています。

【特徴】

- 圧倒的な求人数: 公開求人だけでも約42万件、非公開求人を合わせるとさらに多くの選択肢の中から、あなたの希望やスキルに合った求人を紹介してもらえます。(参照:リクルートエージェント公式サイト)

- 全年代・全職種対応: 20代の若手から40代以上のハイクラスまで、幅広い年代に対応。営業、ITエンジニア、企画、管理部門など、あらゆる職種に精通したキャリアアドバイザーが在籍しています。

- 充実したサポート体制: 提出書類の添削や、各企業に合わせた面接対策など、転職活動を成功に導くためのサポートが充実しています。独自に分析した業界・企業情報を提供してもらえる点も大きな魅力です。

【どんな人におすすめか】

「まずは多くの求人を見て、自分の可能性を探りたい」「自分のキャリアでどのような選択肢があるのか知りたい」と考えている、ほぼすべての転職希望者におすすめできます。特に、地方での転職を考えている場合でも、全国をカバーする求人網は心強い味方となるでしょう。

doda

dodaは、パーソルキャリアが運営する、転職サイトとエージェントサービスの両方の機能を併せ持つユニークなサービスです。自分で求人を検索して応募することも、キャリアアドバイザーに相談して求人を紹介してもらうことも、一つのプラットフォームで完結できます。

【特徴】

- エージェントとサイトのハイブリッド型: 自分のペースで求人を探したい時は転職サイトとして、専門的なアドバイスが欲しい時はエージェントサービスとして、状況に応じて使い分けることが可能です。

- 充実したスカウトサービス: 登録した匿名の職務経歴書に興味を持った企業から、直接オファーが届くスカウトサービスが活発です。自分では探せなかった優良企業との出会いが期待できます。

- 専門性の高いサポート: キャリアカウンセリングを行う「キャリアアドバイザー」と、企業の採用担当者とやり取りをする「採用プロジェクト担当」の2名体制でサポートしてくれます。これにより、求職者の希望と企業のニーズのマッチング精度が高まっています。公開求人数は約23万件と、こちらも業界トップクラスです。(参照:doda公式サイト)

【どんな人におすすめか】

「転職エージェントに任せきりにするだけでなく、自分でも積極的に求人を探したい」「スカウト機能で自分の市場価値を確かめたい」という、主体的に転職活動を進めたい人に最適です。ITエンジニアやメーカー系の技術職に強いという定評もあります。

マイナビAGENT

マイナビAGENTは、新卒採用で圧倒的な知名度を誇るマイナビグループが運営する転職エージェントです。その最大の強みは、20代~30代の若手層や第二新卒の転職サポートに定評があることです。初めての転職で何から手をつけて良いか分からない、という人に対しても、親身で丁寧なサポートを提供してくれます。

【特徴】

- 若手層に特化したサポート: キャリアの浅い20代が、今後のキャリアプランをどう描いていけば良いか、という点から親身に相談に乗ってくれます。初めての職務経歴書の書き方から、面接での受け答えまで、基本から丁寧に教えてもらえるため安心です。

- 中小企業の優良求人が豊富: 大手企業だけでなく、各業界の優良な中小企業の求人も多く扱っています。そのため、幅広い選択肢の中から自分に合った社風の企業を見つけやすいのが特徴です。

- 各業界の専任制: キャリアアドバイザーが業界ごとの専任制になっており、各業界の転職市場の動向や、企業の内情に詳しいです。公開求人数は約7万件とリクルートやdodaに比べると少ないですが、その分、質の高いマッチングを目指しています。(参照:マイナビAGENT公式サイト)

【どんな人におすすめか】

初めて転職する20代や第二新卒の方に、まず登録をおすすめしたいエージェントです。また、「大手だけでなく、自分に合った中堅・中小企業も視野に入れたい」「手厚いサポートを受けながら、じっくりと転職活動を進めたい」という人にもフィットします。

まとめ

転職活動がうまくいかないと感じる時、焦りや不安から「自分はダメだ」と自信を失ってしまうことは誰にでもあります。しかし、大切なのは、その状況は決してあなた一人だけのものではなく、正しい原因分析と具体的な対処によって必ず乗り越えられると知ることです。

本記事では、転職活動で多くの人がつまずく「書類選考」「面接」「内定承諾」といった各フェーズでの課題から、その背景にある「自己分析不足」「企業研究不足」「視野の狭さ」といった10の根本原因を解説しました。そして、それらを解決するための具体的な対処法として、以下の10のアクションプランを提示しました。

- 自己分析のやり直し

- 徹底した企業研究

- 応募書類の個別最適化

- 視野の拡大

- 実践的な面接練習

- 転職の軸の見直し

- 希望条件の優先順位付け

- 転職理由のポジティブ変換

- 活動計画の再構築

- 第三者への相談

これらの対処法は、一つひとつは地道な作業かもしれません。しかし、うまくいかない原因から目をそらさず、一つずつ着実に行動に移していくことが、停滞した状況を打破する唯一の道です。

特に、一人で悩み、客観性を失っていると感じるなら、転職エージェントのようなプロフェッショナルに相談することをためらわないでください。専門家の視点を取り入れることで、自分では気づけなかった課題が明確になり、効率的かつ効果的に活動を進めることができます。

転職は、あなたの人生をより良い方向へ導くための重要なステップです。諦めずに、自分に合ったペースで前向きに活動を続ければ、必ず納得のいく結果にたどり着けるはずです。この記事が、あなたの次の一歩を力強く後押しできることを心から願っています。