ベンチャー企業への転職は、大きな成長機会とキャリアアップの可能性を秘めていますが、同時に大企業とは異なるリスクや厳しさも伴います。「裁量権の大きい環境で働きたい」「自分の力で事業を成長させたい」といったポジティブな動機がある一方で、「想像以上に大変だった」「給与が不安定で後悔している」といった声も少なくありません。

ベンチャー転職で後悔しないためには、そのメリットとデメリットを正しく理解し、自分に合った企業を慎重に見極めることが不可欠です。この記事では、ベンチャー企業の定義や成長フェーズといった基礎知識から、転職のメリット・デメリット、優良な企業の選び方までを網羅的に解説します。

さらに、ベンチャー転職に強みを持つおすすめの転職エージェントを15社厳選して紹介し、その活用法まで詳しくお伝えします。この記事を読めば、ベンチャー転職に関する不安や疑問が解消され、後悔のないキャリア選択をするための具体的なアクションプランを描けるようになります。

目次

ベンチャー企業とは?

ベンチャー企業への転職を考えるなら、まず「ベンチャー企業とは何か」を正確に理解しておくことが重要です。漠然としたイメージだけで転職活動を進めると、入社後に「思っていたのと違った」というミスマッチが生じかねません。ここでは、ベンチャー企業の定義や、混同されがちな「スタートアップ」「メガベンチャー」との違いを明確に解説します。

ベンチャー企業の定義

ベンチャー企業とは、一般的に「新しい技術や独自のビジネスモデルを軸に、既存市場への挑戦や新市場の創造を目指す、成長志向の強い企業」を指します。法律で明確に定義されているわけではありませんが、多くの場合、設立から数年以内の比較的新しい企業を指すことが一般的です。

この定義にはいくつかの重要な要素が含まれています。

第一に、「新しい技術や独自のビジネスモデル」が事業の中核にある点です。単に中小企業であるというだけでなく、テクノロジー、革新的なアイデア、これまでになかったサービス提供方法などを武器に、市場で独自の地位を築こうとします。例えば、AIを活用した新しいマーケティングツールを開発する企業や、シェアリングエコノミーのプラットフォームを運営する企業などが典型例です。

第二に、「成長志向が強い」という点です。現状維持を目指すのではなく、事業を急速に拡大し、企業価値を高めることを目標としています。このため、積極的にリスクを取り、スピーディーな意思決定で事業を進めていくのが特徴です。この成長意欲こそが、一般的な中小企業とベンチャー企業を分ける大きな違いと言えます。中小企業の中には、地域に根ざした安定的な経営を目指す企業も多く含まれますが、ベンチャー企業は常にスケールアップを志向しています。

経済産業省の関連資料などでは、ベンチャー企業を「高い志と意欲を持つ起業家が、創造的な事業に挑戦する企業」と捉え、イノベーションの担い手として日本経済の活性化に不可欠な存在と位置づけています。

転職を考える上では、ベンチャー企業が「成長の過程にある組織」であることを理解しておくのが肝要です。組織の体制やルール、働き方などが未完成な部分も多く、それがデメリットになることもあれば、自ら組織づくりに関われるという大きなメリットにもなります。

スタートアップとの違い

「ベンチャー」と「スタートアップ」は、しばしば同じ意味で使われますが、厳密にはニュアンスが異なります。両者の違いを理解することで、より自分の志向に合った企業を見つけやすくなります。

| 比較項目 | スタートアップ | ベンチャー企業 |

|---|---|---|

| ビジネスモデル | 革新的で誰も解決したことのない課題に挑み、新しい市場を創出する | 既存の技術やビジネスモデルを応用し、新しい価値を提供するケースも含む |

| 成長イメージ | 短期間での爆発的な成長(Jカーブ)を目指す | 比較的、持続的・段階的な成長も視野に入れる |

| ゴール(出口戦略) | IPO(株式公開)やM&A(合併・買収)を強く意識 | IPOやM&Aを目指す場合もあれば、独立した企業として成長を続ける場合もある |

| 資金調達 | 主にベンチャーキャピタル(VC)などから大規模な資金調達を行う | 自己資金、融資、VCなど多様な方法で調達する |

| 指す範囲 | ベンチャー企業の中でも、特に革新性と成長スピードを重視する企業群 | スタートアップを含む、より広義な「新興成長企業」全般 |

スタートアップは、一言で言えば「革新的なアイデアで、短期間に急成長し、新たな市場を創造することを目指す組織」です。今までになかったビジネスモデルで社会に大きなインパクトを与えることを目的とし、そのために外部から多額の資金を調達し、一気にスケールさせる戦略を取ります。そのため、IPOやM&Aといった「出口戦略」が当初から明確に意識されているのが大きな特徴です。

一方、ベンチャー企業はより広い概念です。スタートアップもベンチャー企業の一種ですが、スタートアップほど急進的ではないビジネスモデルを持つ企業や、既存の技術を応用してニッチな市場で着実に成長する企業なども含まれます。

転職市場においてこの違いを意識することは重要です。例えば、「0から1を生み出す体験がしたい」「社会の仕組みを根底から変えるような事業に携わりたい」という志向が強いなら、スタートアップが向いているでしょう。一方で、「既存事業をグロースさせる経験を積みたい」「ある程度ビジネスモデルが確立された環境で、自分の専門性を活かしたい」という場合は、スタートアップ以外のベンチャー企業も視野に入れると選択肢が広がります。

メガベンチャーとの違い

ベンチャー企業の中から、事業が成功して規模が急拡大し、大企業へと成長した企業を「メガベンチャー」と呼びます。これも明確な定義はありませんが、一般的には「ベンチャー企業として創業し、現在は東証プライム市場に上場するなど、大企業と呼べる規模にまで成長した企業」を指します。IT・Web業界に多く見られるのが特徴です。

メガベンチャーは、ベンチャー企業と従来の大企業の「良いとこ取り」のような側面を持っています。

| 比較項目 | ベンチャー企業 | メガベンチャー | 従来の大企業 |

|---|---|---|---|

| 企業文化 | 挑戦的・変化が速い | ベンチャー気質を残しつつ、組織化されている | 安定志向・階層的 |

| 安定性 | 不安定な場合がある | 高い | 非常に高い |

| 給与・福利厚生 | 企業による差が大きい | 高水準で充実している傾向 | 高水準で手厚い |

| 意思決定 | 非常に速い | 比較的速い | 時間がかかる傾向 |

| 業務範囲 | 広く、未分化 | 専門性が高いが、新規事業などでは裁量大 | 専門性が高く、分業が明確 |

| 成長機会 | 0→1、1→10など多様 | 10→100のスケール経験、新規事業立ち上げ | 確立された仕組みの中での専門深化 |

メガベンチャーの最大の魅力は、「経営の安定性」と「ベンチャーマインド」を両立している点です。豊富な資金力やブランド力を背景に大規模な事業に挑戦できる一方、組織文化には創業当初のスピード感や挑戦を尊ぶ風土が残っていることが多いです。

また、給与水準や福利厚生は大企業と同等かそれ以上に充実しているケースが多く、キャリアパスも多様です。確立された事業部で専門性を深めることも、社内の新規事業開発部門でベンチャーさながらの挑戦をすることも可能です。

一方で、組織が大きくなっているため、創業初期のベンチャー企業のような「経営者と毎日顔を合わせて仕事をする」「自分のアイデア一つで会社の方針が大きく変わる」といった経験はしにくくなります。意思決定のプロセスも、初期のベンチャーに比べれば段階を踏む必要があります。

「安定した基盤の上で、ダイナミックな仕事に挑戦したい」「将来的にベンチャーで活躍するためのスキルを、まずは安定した環境で身につけたい」と考える人にとって、メガベンチャーは非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

ベンチャー企業の4つの成長フェーズ

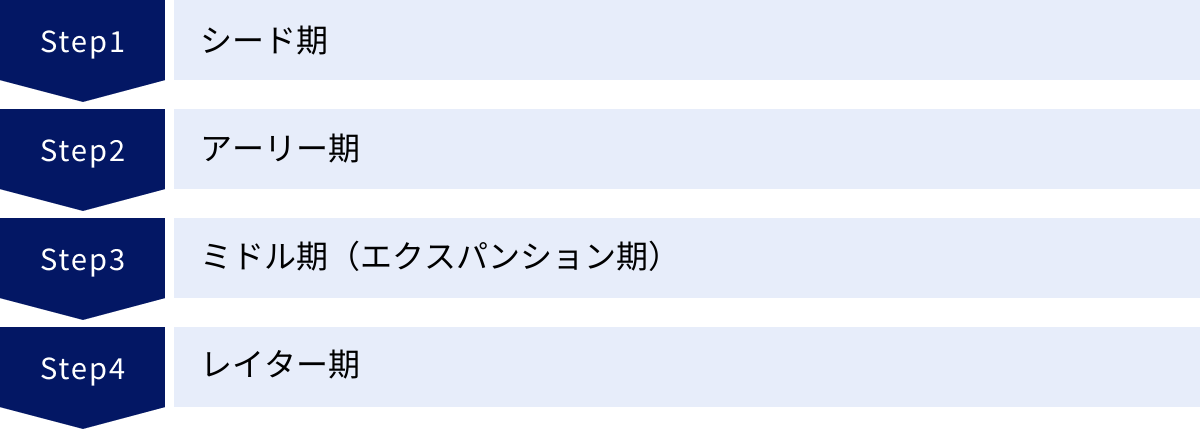

ベンチャー企業と一括りに言っても、その実態は企業の成長段階によって大きく異なります。事業内容、組織の規模、社内の雰囲気、そして求められる人材も、フェーズごとに全く違うと言っても過言ではありません。自分がどのフェーズの企業で働きたいのかを明確にすることは、転職後のミスマッチを防ぐ上で極めて重要です。ここでは、ベンチャー企業の成長を「シード期」「アーリー期」「ミドル期」「レイター期」の4つのフェーズに分けて、それぞれの特徴を詳しく解説します。

① シード期

シード期は、まさに「事業の種(シード)」が生まれたばかりの段階です。創業者が抱いたアイデアやビジネスコンセプトを具現化するために、製品やサービスのプロトタイプ開発や、事業計画の策定が行われます。

- 事業の状況:

- 具体的な製品やサービスはまだ存在しないか、ごく初期のプロトタイプがある程度。

- ビジネスモデルの検証や市場調査が主な活動。

- 売上はほぼゼロで、赤字の状態が続く。

- 組織の状況:

- 従業員は創業者を含めて数名程度。多くの場合、10人未満。

- オフィスも小規模か、コワーキングスペースなどを利用していることが多い。

- 役職や役割分担はほとんどなく、全員が「何でも屋」。

- 資金調達:

- 主に創業者自身の自己資金や、親族・知人からの出資。

- エンジェル投資家と呼ばれる、個人の富裕層から少額の出資を受けることもある。

- 求められる人材:

- 経営者のビジョンに強く共感し、事業の成功を信じ抜ける人。

- 0から1を生み出すプロセスを楽しめる、起業家精神の強い人。

- 専門領域にこだわらず、営業、開発、マーケティング、総務など、あらゆる業務を主体的にこなせるゼネラリスト。

- 混沌とした状況でも、自ら課題を見つけて解決策を実行できる高い自走力を持つ人。

シード期への転職は、最もハイリスク・ハイリターンな選択です。事業が成功するかどうかは全くの未知数であり、会社が存続しない可能性も低くありません。給与も低い場合が多く、ストックオプションが付与されても、それが価値を持つ保証はありません。しかし、もし事業が成功すれば、創業メンバーとして組織の中核を担い、計り知れない経験と大きなリターンを得られる可能性があります。「将来は自分で起業したい」と考えている人にとっては、経営の全てを間近で学べる絶好の機会となるでしょう。

② アーリー期

アーリー期は、シード期に生まれた製品やサービスのプロトタイプを市場に投入し、顧客の反応を見ながら本格的な事業化を目指す段階です。このフェーズの最大の目標は、PMF(プロダクトマーケットフィット)の達成です。PMFとは、自社の製品・サービスが、適切な市場で顧客の課題を解決できていると確信できる状態を指します。

- 事業の状況:

- 製品・サービスの正式版(β版など)をリリースし、初期の顧客を獲得し始める。

- 顧客からのフィードバックを元に、高速で製品改善のサイクル(PDCA)を回す。

- 売上が少しずつ立ち始めるが、事業拡大のための投資が先行するため、依然として赤字であることが多い。

- 組織の状況:

- 従業員は10名から30名程度に増え、エンジニア、セールス、マーケターといった専門職の採用が始まる。

- ただし、まだ組織体制は流動的で、一人が複数の役割を兼務することも多い。

- 創業メンバーの価値観や働き方が、企業文化として色濃く形成されていく時期。

- 資金調達:

- 事業の将来性を示し、ベンチャーキャピタル(VC)から本格的な資金調達(シリーズA)を目指す。調達した資金は、人材採用やマーケティング活動に投下される。

- 求められる人材:

- 特定の専門性を持ちつつも、部署の垣根を越えて柔軟に動ける人。

- PMFを達成するために、仮説検証を粘り強く繰り返せる実行力と分析力を持つ人。

- セールスであれば、単に売るだけでなく顧客の声を開発にフィードバックできる人。エンジニアであれば、ビジネスサイドの意見を汲み取って開発に活かせる人。

- 変化の激しい環境を楽しみ、カオスな状況を整理・仕組み化していくことにやりがいを感じる人。

アーリー期は、「0→1」と「1→10」の間に位置する、非常にダイナミックなフェーズです。事業の方向性が日々変わることもあり、精神的なタフさが求められます。しかし、自分の専門性を活かして事業の成長に直接的に貢献している実感を得やすいのが大きな魅力です。会社の仕組みや文化が作られていく過程に当事者として関われるため、組織づくりに興味がある人にとっても面白い時期と言えるでしょう。

③ ミドル期(エクスパンション期)

ミドル期は、PMFを達成し、ビジネスモデルが確立された後の「拡大(エクスパンション)」フェーズです。アクセルを全力で踏み込み、市場シェアの獲得と事業の急成長を目指します。

- 事業の状況:

- 売上が順調に増加し、単月黒字化や継続的な利益創出が見えてくる。

- 主力事業を伸ばすとともに、新規機能の開発や関連領域への事業展開も検討される。

- マーケティングや営業活動への投資を本格化させ、顧客基盤を盤石にする。

- 組織の状況:

- 従業員は50名から100名超へと急増する。

- 事業部制が導入され、部長やマネージャーといった役職が設置されるなど、組織の階層化が進む。

- 人事評価制度や福利厚生、研修制度などが整備され始め、会社としての体裁が整ってくる。

- 資金調達:

- さらなる事業拡大を目的として、追加の資金調達(シリーズB、シリーズC)を実施する。調達額もアーリー期より大きくなる。

- 求められる人材:

- 事業を「スケール」させる経験やスキルを持つ人。例えば、少人数のチームを率いてきたマネージャー、マーケティングの仕組み化が得意な人、セールス組織を拡大させた経験のある人など。

- 自分の専門分野において、高いレベルで自律的に業務を推進できるスペシャリスト。

- 急拡大する組織の中で、新しく入社したメンバーを育成したり、チームをまとめたりするマネジメント能力。

- 整いつつある仕組みをさらに改善し、より効率的な組織運営に貢献できる人。

ミドル期は、ベンチャー企業のダイナミズムと、ある程度の組織的な安定性が両立し始めるフェーズです。「1→10」や「10→100」のグロース経験を積みたい人にとって、最も適した時期と言えます。アーリー期ほどのカオスさはないものの、意思決定のスピードは速く、個人の成果が事業の成長に直結する手応えを感じられます。これまでのキャリアで培った専門性を、より大きなスケールで試したいと考える人には絶好の環境です。

④ レイター期

レイター期は、ミドル期を経て事業が安定軌道に乗り、業界内で確固たる地位を築いた成熟段階です。このフェーズの最大の関心事は、IPO(新規株式公開)やM&A(合併・買収)といった「出口戦略」の実現です。

- 事業の状況:

- 安定した収益基盤が確立され、持続的な黒字経営となっている。

- 市場でのブランド認知度も高く、競合優位性を築いている。

- さらなる成長のために、海外展開や大規模な新規事業開発、M&Aによる他社の買収なども活発に行われる。

- 組織の状況:

- 従業員は数百名規模に達し、組織構造や業務プロセスは大企業に近い形になる。

- コンプライアンス体制や内部統制が強化され、上場企業にふさわしい管理体制が構築される。

- 企業文化は定着しているが、組織の拡大に伴うコミュニケーションの課題なども生じやすい。

- 資金調達:

- IPOによる市場からの大規模な資金調達を目指す。あるいは、大手企業グループの傘下に入るM&Aを選択することもある。

- 求められる人材:

- 特定の分野における非常に高度な専門知識や経験を持つスペシャリスト(例:法務、財務、広報・IRなど)。

- IPO準備の実務経験がある人材。

- 大規模な組織を率いることができる、経験豊富なマネジメント層。

- 既存事業とは異なる、全く新しい柱となる新規事業を立ち上げられる人材。

レイター期の企業は、メガベンチャーに一歩足を踏み入れた状態とも言え、安定性は非常に高いです。給与や福利厚生も充実しており、働きやすさの面では大企業と遜色ない場合が多いでしょう。その上で、新規事業への挑戦など、ベンチャーらしいダイナミズムも残されています。安定した環境で、これまでのキャリアの集大成として大きなプロジェクトに携わりたい人や、IPOという非日常的な経験をしたい人にとって、魅力的な選択肢となります。

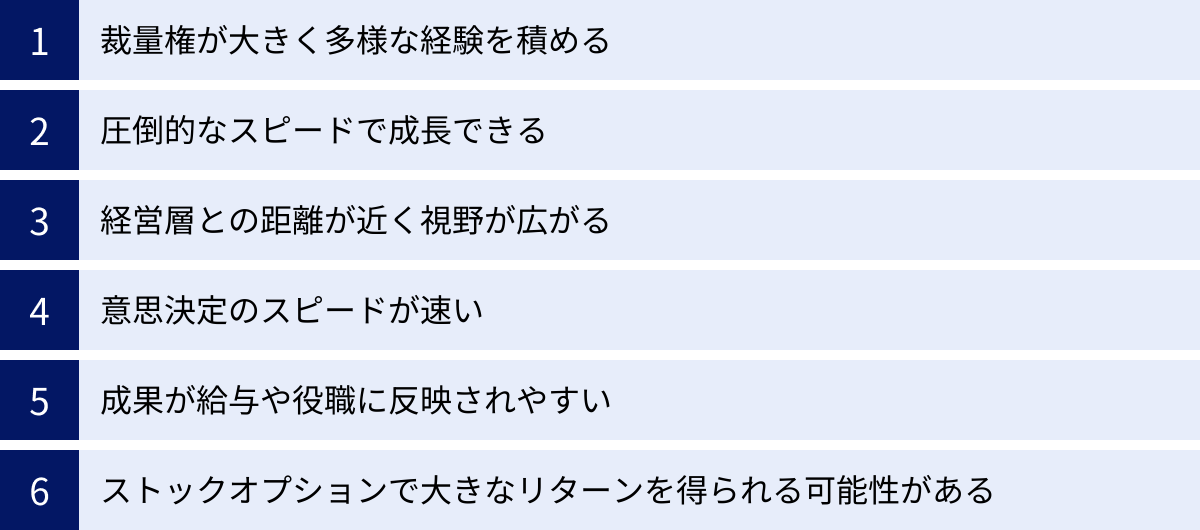

ベンチャー企業へ転職するメリット

ベンチャー企業への転職は、多くの挑戦を伴いますが、それを上回る大きなメリットや得がたい経験に満ちています。大企業や安定した中小企業では味わえない、ベンチャーならではの魅力を理解することは、自身のキャリアを考える上で非常に重要です。ここでは、ベンチャー転職がもたらす代表的な6つのメリットを具体的に解説します。

裁量権が大きく多様な経験を積める

ベンチャー企業で働く最大のメリットの一つは、個々に与えられる裁量権の大きさです。大企業では、業務が細分化・専門化されており、一人ひとりの担当領域が明確に決められています。稟議プロセスも複雑で、新しいことを始めるには多くの承認が必要になることが少なくありません。

一方、ベンチャー企業、特に成長フェーズの初期段階にある企業では、組織がまだ未完成です。「決まったやり方」が存在しないため、「どうすればもっと良くなるか」を自ら考え、提案し、実行することが推奨されます。例えば、営業担当者がマーケティング施策を企画・実行したり、エンジニアが顧客へのヒアリングに同行して直接ニーズを探ったりと、職種の垣根を越えた業務に関わる機会が豊富にあります。

このような環境では、自分の専門領域を深めると同時に、関連する様々な分野の知識やスキルを実践的に身につけられます。短期間で多様な経験を積むことは、自身の市場価値を飛躍的に高めることに繋がります。「言われたことをやる」のではなく、「自ら仕事をつくり出す」経験は、キャリアにおける大きな財産となるでしょう。

圧倒的なスピードで成長できる

ベンチャー企業は、事業そのものが圧倒的なスピードで成長しています。市場の変化に迅速に対応し、競合に打ち勝つためには、常に高速でPDCAサイクルを回し続けなければなりません。この事業の成長スピードに身を置くことで、働く個人もまた、否応なく急成長を迫られます。

次から次へと発生する新しい課題、昨日まで通用していたやり方が今日には通用しなくなる変化、常にリソースが不足している中で成果を求められるプレッシャー。これらは確かに厳しい環境ですが、乗り越えるたびに確実に実力がついていきます。大企業で数年かけて経験するような課題解決の機会が、ベンチャーでは数ヶ月の間に凝縮されていることも珍しくありません。

また、周囲には優秀で成長意欲の高い同僚が集まっていることが多いのも特徴です。互いに刺激し合い、知識を共有し合う文化の中で働くことで、一人で学ぶ以上のスピードで成長できます。困難な課題に挑戦し、それを乗り越える成功体験を短期間で積み重ねられる環境は、自身の成長を何よりも重視する人にとって最高の舞台と言えるでしょう。

経営層との距離が近く視野が広がる

多くのベンチャー企業では、物理的にも組織的にも経営層との距離が非常に近いという特徴があります。社長や役員が同じフロアで働いており、日常的に会話を交わすことも珍しくありません。ランチや飲み会で、会社の将来について経営者と直接語り合う機会もあります。

経営層との距離が近いことの最大の価値は、経営者の視点や思考プロセスを間近で学べる点にあります。なぜ今この事業に注力するのか、どのような基準で意思決定を行っているのか、会社の資金はどのように使われているのか。こうした経営の根幹に関わる情報を肌で感じることで、自然と視野が広がります。

自分の担当業務が、会社全体の戦略の中でどのような位置づけにあるのかを理解できるようになると、仕事に対する当事者意識が格段に高まります。これは、大企業のいち担当者として働いているだけではなかなか得られない貴重な経験です。将来的に起業を考えている人や、経営幹部を目指す人にとっては、これ以上ない学びの場となるでしょう。

意思決定のスピードが速い

「この施策をやりたい」と思い立ってから実行に移すまでのスピード感は、ベンチャー企業の大きな魅力です。大企業にありがちな、何重もの承認プロセスや部門間の調整といった「社内政治」に時間を費やすことはほとんどありません。

多くの場合、論理的な根拠と情熱を持って提案すれば、直属の上司や経営層がその場で判断し、「よし、やってみよう」と即決されることも少なくありません。このスピード感は、変化の激しい市場でビジネスチャンスを逃さないために不可欠な要素です。

働く側にとっても、自分のアイデアがすぐに形になる経験は、大きなやりがいとモチベーションに繋がります。無駄な待ち時間が少ないため、思考を止めずに仕事に集中でき、生産性も向上します。市場の反応を素早く見て、次のアクションに繋げるというサイクルを高速で回せる環境は、ビジネスパーソンとしてのスキルアップに直結します。

成果が給与や役職に反映されやすい

ベンチャー企業では、年功序列ではなく、個人の成果や会社への貢献度を正当に評価する「実力主義・成果主義」のカルチャーが根付いていることがほとんどです。年齢や社歴に関わらず、高いパフォーマンスを発揮すれば、それが給与(インセンティブや昇給)や役職(リーダーやマネージャーへの抜擢)にスピーディーに反映されます。

大企業では、次の昇進までに数年待たなければならないケースも多いですが、ベンチャーでは入社1年でマネージャーに抜擢されるといったことも起こり得ます。これは、会社の急成長に伴って新しいポジションが次々と生まれるためです。

自分の頑張りが目に見える形で報われる環境は、高いモチベーションを維持する上で非常に重要です。「自分の力でキャリアを切り拓きたい」「若いうちから責任のあるポジションに挑戦したい」と考える人にとって、ベンチャー企業は非常に魅力的なフィールドです。

ストックオプションで大きなリターンを得られる可能性がある

ストックオプションとは、会社の株式を、あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で購入できる権利のことです。特に未上場のベンチャー企業で、優秀な人材を惹きつけるためのインセンティブとして付与されることが多い制度です。

例えば、ある社員が自社の株を「1株100円」で購入できるストックオプションを付与されたとします。その後、会社が急成長してIPO(株式公開)を果たし、株価が「1株3,000円」になったとします。この時、社員は権利を行使して1株100円で株を購入し、市場で3,000円で売却できます。その差額(1株あたり2,900円)が、キャピタルゲインとして大きな利益になります。

もちろん、会社が上場できなかったり、株価が権利行使価格を上回らなかったりするリスクもあります。しかし、会社の成長に貢献することが、将来的に自分への金銭的なリターンとして返ってくる可能性があるというのは、大きな夢と魅力があります。これは、給与だけでは得られない、ベンチャー企業ならではの醍醐味と言えるでしょう。

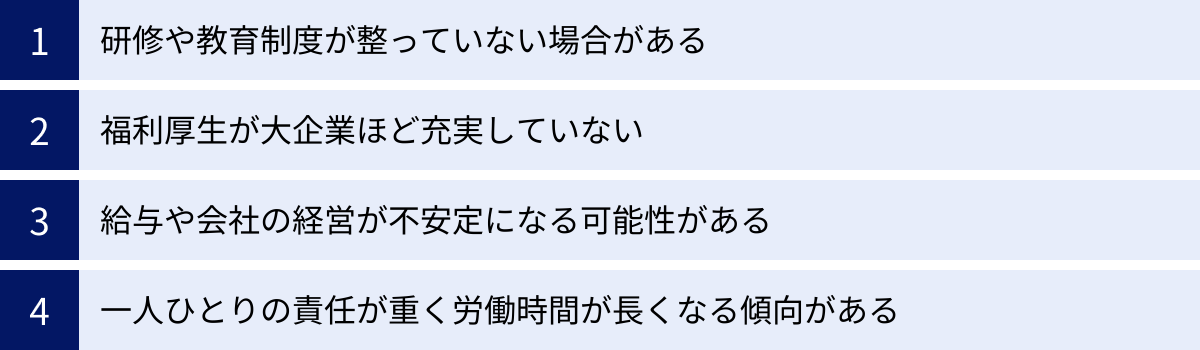

ベンチャー転職のデメリットと後悔するポイント

ベンチャー企業への転職は多くのメリットがある一方で、その裏側には見過ごせないデメリットやリスクも存在します。華やかな成功イメージだけで転職を決めてしまうと、「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。ここでは、ベンチャー転職で直面しがちなデメリットや、多くの人が後悔するポイントを正直に解説します。これらを事前に理解し、自分にとって許容できる範囲なのかを冷静に判断することが重要です。

研修や教育制度が整っていない場合がある

大企業では、新入社員研修や階層別研修、専門スキル研修など、手厚い教育制度が用意されているのが一般的です。しかし、多くのベンチャー企業、特にアーリー期からミドル期の企業では、体系的な研修制度が整っていないことがほとんどです。

リソースが限られているため、一人ひとりに手厚く教育を施す余裕がなく、「OJT(On-the-Job Training)」が基本となります。つまり、「仕事は見て覚えろ」「分からないことは自分で調べて解決しろ」というスタンスが求められます。マニュアルが整備されていないことも多く、自ら試行錯誤しながら業務の進め方を見つけていかなければなりません。

この環境は、自走力のある人にとっては成長の機会となりますが、「手取り足取り教えてほしい」「まずは研修で基礎をしっかり学びたい」と考える人にとっては、非常に大きなストレスとなります。「放置されている」と感じてしまい、実力を発揮できないまま孤立してしまうケースも少なくありません。転職前に、その企業の教育方針やサポート体制について、面接などで具体的に確認しておくことが不可欠です。

福利厚生が大企業ほど充実していない

ベンチャー企業は、事業成長に資金を集中させるため、福利厚生にまで手が回らないのが実情です。大企業にあって当たり前の、住宅手当や家族手当、退職金制度、保養所の利用といった福利厚生が、ベンチャー企業には存在しないことが多くあります。

年間休日が少なかったり、有給休暇の取得率が低かったりするケースも見られます。もちろん、近年では人材獲得競争の激化から、書籍購入補助やフリードリンク、ユニークな休暇制度など、独自の福利厚生を導入するベンチャーも増えています。しかし、生活に直結する金銭的な補助という面では、大企業に見劣りする可能性が高いことは覚悟しておくべきでしょう。

特に、家庭を持つ人や、将来の資産形成を重視する人にとっては、福利厚生の有無は生活設計に大きく影響します。目先の給与額だけでなく、住宅手当などの福利厚生費を含めた「実質的な年収」がどうなるのかを、冷静に比較検討する必要があります。

給与や会社の経営が不安定になる可能性がある

ベンチャー企業の魅力として「成果が給与に反映されやすい」点を挙げましたが、その逆もまた然りです。会社の業績が不安定になれば、ボーナスカットや昇給の見送り、最悪の場合、給与の減額や遅配といった事態も起こり得ます。現職よりも高いポジションでオファーされたとしても、基本給は下がり、業績連動のインセンティブの割合が高い、といった給与体系のケースも珍しくありません。

また、ベンチャー企業は常に厳しい競争環境に置かれています。画期的なサービスも、競合の出現や市場の変化によって、一気に優位性を失うことがあります。資金調達がうまくいかずに、事業縮小や倒産に追い込まれるリスクも、大企業に比べて格段に高いのが現実です。

「会社の成長=自分の安定」ではないことを肝に銘じる必要があります。転職を検討する際には、その企業のビジネスモデルの持続性や、資金調達の状況(どのVCから、いくら調達しているかなど)、キャッシュフローの健全性などを、可能な限り情報収集し、客観的に判断することが後悔しないための重要なポイントです。

一人ひとりの責任が重く労働時間が長くなる傾向がある

「裁量権が大きい」というメリットは、裏を返せば「一人ひとりの責任が重い」ということです。少人数で事業を運営しているため、誰かがやらなければ仕事は進みません。「自分の担当範囲はここまで」という線引きは曖昧で、常に自分の業務範囲を超えた課題解決が求められます。

この「当事者意識」がやりがいに繋がる一方で、大きなプレッシャーにもなります。自分のミスが事業全体に与える影響も大きいため、精神的な負担は決して軽くありません。

さらに、限られたリソースで高い目標を達成しようとするため、必然的に労働時間は長くなる傾向にあります。定時で帰れる日は少なく、突発的なトラブル対応で深夜まで残業したり、休日出勤したりすることも覚悟しておく必要があります。ワークライフバランスを重視し、「プライベートの時間をきっちり確保したい」と考える人にとっては、非常に厳しい環境と言えるでしょう。「仕事に熱中するあまり、気づいたら時間が過ぎていた」という働き方を楽しめるくらいの覚悟がなければ、心身ともに疲弊してしまう可能性があります。

ベンチャー企業への転職に向いている人の特徴

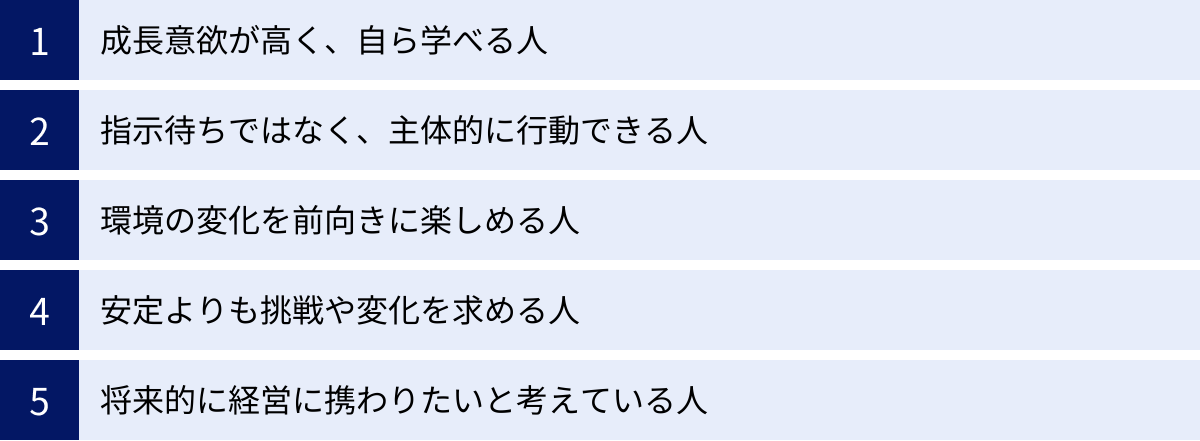

ベンチャー企業という特殊な環境で活躍し、成長を遂げるためには、特定の素養やマインドセットが求められます。自分がベンチャー企業に向いているかどうかを客観的に見極めることは、転職を成功させるための第一歩です。ここでは、ベンチャー転職で成果を出し、後悔しない人の特徴を5つ紹介します。

成長意欲が高く、自ら学べる人

ベンチャー企業は、手厚い研修制度が整っていないことが多く、「教えてもらう」のではなく「自ら学ぶ」姿勢が不可欠です。業務で分からないことがあれば、まず自分で調べる。新しいツールを導入することになれば、誰よりも先に触って使い方をマスターする。自分の専門分野だけでなく、関連する領域の知識も積極的に吸収しにいく。こうした貪欲なまでの成長意欲と学習能力が、ベンチャーで活躍するための基盤となります。

市場や事業の状況は目まぐるしく変化するため、昨日までの知識が今日にはもう通用しないこともあります。常に自分をアップデートし続け、新しいスキルを身につけていくことを楽しめる人でなければ、変化のスピードについていくことはできません。「自分の成長が会社の成長に直結する」という環境にやりがいを感じ、常に学び続けることができる人こそ、ベンチャー企業が求める人材です。

指示待ちではなく、主体的に行動できる人

「指示されたことを正確にこなす」能力も重要ですが、ベンチャー企業ではそれだけでは不十分です。多くの場合、明確な指示がないどころか、やるべきことすら決まっていないカオスな状況が存在します。

そこで求められるのが、「指示待ち」ではなく、自ら課題を発見し、解決策を考え、周囲を巻き込みながら実行していく主体性です。例えば、「最近、顧客からの問い合わせが増えているな」と気づいたら、ただ対応するだけでなく、「FAQページを作成してはどうか」「問い合わせ内容を分析して、製品改善に繋げられないか」といった提案をし、自ら行動に移せる人が評価されます。

目の前の仕事を「自分ごと」として捉え、会社の目標達成のために自分に何ができるかを常に考え、自律的に動ける「セルフスターター」であることが、ベンチャーで活躍するための鍵となります。

環境の変化を前向きに楽しめる人

ベンチャー企業では「変化」が日常です。事業の優先順位が突然変わることもあれば、組織体制が頻繁に変更されたり、昨日まで使っていたツールが今日から別のものに切り替わったりすることも珍しくありません。

こうした変化に対して、「またやり方が変わるのか…」とストレスを感じるのではなく、「次はどんな面白いことが起きるんだろう」と前向きに楽しめるメンタリティが非常に重要です。変化は、新しい挑戦の機会であり、成長のチャンスでもあります。

決まったルールやプロセスの中で働くことに安心感を覚える人よりも、むしろ確立されたものがない状況で、自ら最適解を見つけ出していくプロセスに面白みを感じられる人が、ベンチャーの環境にはフィットします。朝令暮改すらも「より良い方向へ進むための迅速な軌道修正」と捉えられる柔軟性が求められます。

安定よりも挑戦や変化を求める人

キャリアにおける「安定」の捉え方は人それぞれです。一つの会社に長く勤め、安定した給与と福利厚生を得ることを安定と考える人もいれば、どこに行っても通用するポータブルなスキルを身につけることこそが真の安定だと考える人もいます。

ベンチャー転職に向いているのは、間違いなく後者のタイプです。会社の経営が不安定になるリスクや、給与が下がる可能性を受け入れてでも、他では得られない経験やスキルを身につけ、自身の市場価値を高めることに魅力を感じる人です。

目の前の安定した環境を捨てる勇気と、不確実性の高い環境に飛び込んでいく「リスクテイク精神」がなければ、ベンチャー転職は難しいでしょう。現状維持に満足せず、常に新しい挑戦をしたい、自分の可能性を試したいという強い思いが、ベンチャーで成功するための原動力となります。

将来的に経営に携わりたいと考えている人

ベンチャー企業は、将来的に自分で事業を立ち上げたい(起業したい)人や、企業の経営幹部を目指している人にとって、最高の学びの場となります。

経営者との距離が近いため、日々の業務を通じて経営の意思決定プロセスを間近で見ることができます。資金調達、事業戦略の策定、組織づくり、人事制度の設計など、大企業では一部の役員しか関われないような経営イシューに、若いうちから当事者として触れる機会があります。

また、会社の成長フェーズに応じて直面する様々な課題(PMFの達成、組織拡大の壁、IPO準備など)をリアルに体験できることも大きな財産です。座学では決して学べない「生きた経営学」を実践的に学べる環境は、将来のキャリアの選択肢を大きく広げてくれるはずです。明確なキャリアビジョンを持ち、その実現のためにベンチャーでの経験を活かしたいと考えている人にとって、これ以上ない環境と言えるでしょう。

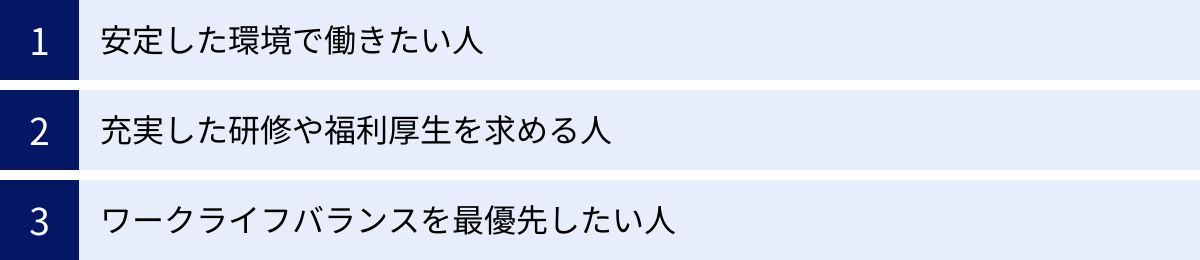

ベンチャー転職で後悔しやすい人の特徴

ベンチャー企業への転職は、誰にとっても最適な選択肢というわけではありません。メリットに惹かれて安易に転職すると、カルチャーや働き方が合わずに早期離職に至ってしまうケースも少なくありません。ここでは、ベンチャー転職でミスマッチを起こし、後悔しやすい人の特徴を3つのタイプに分けて解説します。自分がこれらの特徴に当てはまらないか、冷静に自己分析してみましょう。

安定した環境で働きたい人

給与の安定、雇用の安定、そして業務内容の安定をキャリアの最優先事項と考える人は、ベンチャー企業への転職で後悔する可能性が非常に高いです。

ベンチャー企業では、会社の業績が給与に直結しやすく、ボーナスが出ないことや昇給が見送られることもあります。事業がうまくいかなければ、倒産や事業売却によって職を失うリスクもゼロではありません。また、事業方針の転換によって、昨日まで担当していた業務が明日にはなくなる、といったことも日常茶飯事です。

こうした不確実性を「スリリングで面白い」と感じられるなら問題ありませんが、「将来の見通しが立たないのは不安」「決まった業務を落ち着いてこなしたい」と感じるタイプの人にとっては、常にストレスに晒される環境となってしまいます。予測可能性と安定性を重視する人は、メガベンチャーや安定した事業基盤を持つ大企業の方が、安心して能力を発揮できるでしょう。

充実した研修や福利厚生を求める人

キャリアをスタートするにあたり、まずは手厚い研修で基礎からじっくり学びたいと考えている人や、住宅手当や退職金といった福利厚生を生活の基盤として重視している人も、ベンチャー転職には慎重になるべきです。

前述の通り、多くのベンチャー企業には体系的な研修プログラムが存在しません。OJTが基本であり、自ら学びにいく主体性がなければ、スキルアップは望めません。「誰かが教えてくれるだろう」という受け身の姿勢では、すぐに取り残されてしまいます。

また、福利厚生についても、大企業のような手厚いサポートは期待できません。特に、住宅手当や家族手当の有無は、毎月の可処分所得に大きく影響します。転職後に「福利厚生がない分、実質的な年収が下がって生活が苦しくなった」と後悔するケースは少なくありません。企業のサポート体制に安心感を求める人にとっては、ベンチャー企業の「自助努力」を基本とする環境は厳しいものに感じられるでしょう。

ワークライフバランスを最優先したい人

「仕事は定時で終えて、平日の夜や休日は完全にプライベートの時間として確保したい」というように、ワークライフバランスを何よりも最優先したいと考えている人も、ベンチャー企業の働き方とはミスマッチを起こしやすいです。

ベンチャー企業では、一人ひとりが担う責任範囲が広く、限られたリソースで高い目標を追いかけるため、長時間労働になりがちです。突発的な業務も多く、プライベートの予定が立てにくい場面もあります。もちろん、フレックスタイム制やリモートワークを導入し、柔軟な働き方ができる企業も増えていますが、それは「時間や場所に縛られずに、成果を出すために働く」という意味合いが強く、必ずしも総労働時間の短縮に繋がるわけではありません。

仕事とプライベートを明確に切り分け、きっちりとした線引きをしたい人にとって、公私の境界が曖昧になりがちなベンチャーの働き方は、大きなストレス源となる可能性があります。「仕事に没頭することも人生の楽しみの一つ」と捉えられるくらいの熱量がなければ、ついていくのは難しいかもしれません。

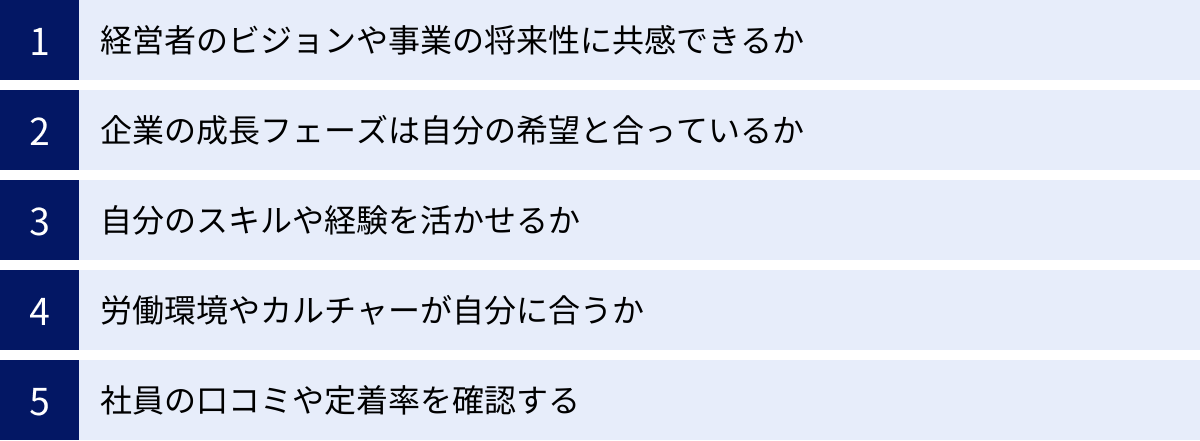

転職で後悔しないための優良ベンチャーの見分け方

ベンチャー企業と一口に言っても、その実態は千差万別です。急成長を遂げる優良企業がある一方で、将来性が乏しく、労働環境も劣悪な「ブラックベンチャー」が存在するのも事実です。後悔しない転職を実現するためには、こうした玉石混淆の中から、自分に合った優良なベンチャー企業を見極める「目」を養うことが不可欠です。ここでは、そのための具体的なチェックポイントを5つ紹介します。

経営者のビジョンや事業の将来性に共感できるか

ベンチャー企業において、経営者の存在は絶対的です。経営者が描くビジョンが、会社の進むべき方向性を決定づけます。そのため、そのビジョンに心から共感できるかどうかは、入社後にモチベーションを維持し、困難を乗り越えるための最も重要な要素となります。

- チェックポイント:

- なぜこの事業をやるのか(Why): 会社のミッション・ビジョン・バリューを読み込み、その背景にある経営者の思いや原体験を理解しましょう。

- 何を解決したいのか(What): その事業が、社会や顧客のどのような課題を解決しようとしているのか、具体的にイメージできますか?

- どうやって実現するのか(How): ビジネスモデルは持続可能か、競合に対する優位性はあるか、冷静に分析しましょう。

これらの情報は、企業の公式サイトや採用ページだけでなく、経営者のインタビュー記事、ブログ、SNSでの発信などから多角的に収集することが重要です。面接の場では、「社長がこの事業で成し遂げたい、最終的なゴールは何ですか?」といった質問を投げかけ、その言葉に熱量と一貫性があるかを確認しましょう。事業内容だけでなく、その根底にある「思想」に共感できる企業を選ぶことが、長期的な活躍の鍵となります。

企業の成長フェーズは自分の希望と合っているか

前述した通り、ベンチャー企業は「シード期」「アーリー期」「ミドル期」「レイター期」という成長フェーズによって、環境や求められる役割が大きく異なります。自分がどのフェーズで、どのような経験を積みたいのかを明確にすることが、ミスマッチを防ぐ上で極めて重要です。

- フェーズと志向のマッチング例:

- シード期/アーリー期: 0→1の立ち上げを経験したい。起業のための学びを得たい。カオスな環境で何でもやりたい。

- ミドル期: 1→10、10→100の事業グロースを牽引したい。自分の専門性を活かして事業をスケールさせたい。組織づくりに関わりたい。

- レイター期: 安定した基盤の上で大きな挑戦をしたい。IPO準備など、会社の節目に関わる経験がしたい。専門性をさらに高めたい。

企業のウェブサイトに掲載されている設立年、従業員数、資金調達のニュース(シリーズA、Bなど)といった情報から、その企業がどのフェーズにあるかをおおよそ推測できます。自分のキャリアプランと企業の成長フェーズが一致しているかを慎重に吟味しましょう。

自分のスキルや経験を活かせるか

ベンチャー企業は即戦力を求める傾向が強いため、入社後に自分がどのように貢献できるかを具体的に示せることが重要です。求人票の「必須スキル」「歓迎スキル」を精査し、これまでの自分のキャリアで培ってきたスキルや経験と、企業が求めているものが合致しているかを確認しましょう。

- 確認すべきこと:

- スキルの具体性: 例えば「マーケティング経験」とあっても、それがWeb広告運用なのか、SEOなのか、コンテンツマーケティングなのかで求められるスキルは異なります。

- 貢献イメージ: 「私のこの経験は、貴社の〇〇という課題解決にこのように役立てると考えています」と、面接で具体的に語れるレベルまで落とし込みましょう。

たとえ事業内容に強く惹かれたとしても、自分のスキルセットと全く異なる職種に応募するのは得策ではありません。まずは自分の強みを最大限に発揮できるポジションで入社し、成果を出してから、社内でキャリアチェンジを目指す方が現実的です。

労働環境やカルチャーが自分に合うか

どんなに事業が魅力的でも、働く環境や企業文化が自分に合わなければ、長く続けることは困難です。特にベンチャーは、創業者の価値観が色濃く反映されるため、カルチャーフィットは非常に重要です。

- チェックしたい項目:

- コミュニケーション: チームでの協業を重視するのか、個人の自律性を尊重するのか。コミュニケーションツール(Slack, Chatworkなど)は何を使っているか。

- 評価制度: どのような基準で評価が決まるのか。プロセス評価か、成果評価か。360度評価など、特徴的な制度はあるか。

- 働き方: リモートワークやフレックスタイムの導入状況と、その実態(形骸化していないか)。

- 社員の雰囲気: 面接官や、オフィス訪問時に見かける社員の表情や服装、会話の様子。自分もこのコミュニティの一員になりたいと思えるか。

これらの情報は、面接の場で積極的に質問することが大切です。「チームではどのような議論が活発に行われますか?」「評価面談はどのような形で行われますか?」といった具体的な質問をすることで、その企業のリアルな姿が見えてきます。

社員の口コミや定着率を確認する

企業の公式発表だけでは分からない「生の声」を知るために、社員の口コミサイトなどを参考にするのも一つの手です。ただし、口コミは個人の主観であり、ネガティブな意見が集まりやすい傾向があるため、鵜呑みにせず、あくまで参考情報として捉えることが重要です。複数のサイトを比較したり、良い点・悪い点の両方に目を通したりして、総合的に判断しましょう。

より信頼性の高い情報として、社員の定着率や平均勤続年数があります。これらの情報を公開している企業は、働きやすい環境である自信の表れと捉えることもできます。もし情報が公開されていなければ、転職エージェントを通じて確認してもらうのも良い方法です。極端に離職率が高い企業は、労働環境やマネジメントに何らかの問題を抱えている可能性があり、注意が必要です。

ベンチャー転職に強いおすすめの転職エージェント15選

ベンチャー企業への転職を成功させるためには、情報収集が鍵となります。しかし、優良なベンチャー企業の求人は非公開であることも多く、個人で探すには限界があります。そこで活用したいのが、ベンチャー転職に強みを持つ転職エージェントです。専門のキャリアアドバイザーが、あなたのスキルや志向に合った求人を紹介してくれるだけでなく、書類添削や面接対策、企業との条件交渉まで一貫してサポートしてくれます。ここでは、実績豊富で信頼できるおすすめの転職エージェントを15社厳選して紹介します。

① リクルートエージェント

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | 総合型 |

| 特徴 | 業界No.1の求人数。ベンチャーからメガベンチャーまで幅広くカバー。 |

| 主な強み | 全年代・全職種対応、非公開求人の豊富さ、全国対応 |

| 公式サイト | 株式会社リクルート 公式サイト |

リクルートエージェントは、転職支援実績No.1を誇る最大手の転職エージェントです。その圧倒的な求人数は最大の魅力であり、急成長中のアーリー期ベンチャーから、安定した基盤を持つメガベンチャーまで、あらゆるフェーズの企業の求人を網羅しています。特に、まだ転職先の業界や職種を絞り込めていない段階で、幅広い選択肢の中から自分に合った企業を探したいという方におすすめです。各業界に精通したキャリアアドバイザーが、客観的な視点でキャリアプランの相談に乗ってくれます。

② doda

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | 総合型 |

| 特徴 | 転職サイトとエージェントサービスを一体で提供。 |

| 主な強み | 豊富な求人数、専門スタッフによるサポート、スカウトサービス |

| 公式サイト | パーソルキャリア株式会社 公式サイト |

dodaもリクルートエージェントと並ぶ業界最大級の転職サービスです。エージェントサービス、スカウトサービス、そして自分で求人を探せる転職サイトの3つの機能を一つのプラットフォームで利用できるのが大きな特徴です。ベンチャー企業の求人も豊富で、特にIT・Web業界に強みを持ちます。キャリアアドバイザーによるサポートを受けながら、自分でも積極的に求人を探したいという、主体的に転職活動を進めたい方に最適なサービスです。

③ マイナビエージェント

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | 総合型 |

| 特徴 | 20代〜30代の若手層の転職支援に強み。 |

| 主な強み | 中小企業の求人が豊富、丁寧なサポート、各業界の専任制 |

| 公式サイト | 株式会社マイナビ 公式サイト |

マイナビエージェントは、特に20代や第二新卒など、若手層の転職支援に定評のあるエージェントです。大手だけでなく、これから成長していく優良な中小規模のベンチャー企業の求人も多く扱っています。キャリアアドバイザーが親身で丁寧なサポートをしてくれると評判で、初めて転職活動をする方でも安心して利用できます。書類の添削や面接対策をじっくり行い、万全の態勢で選考に臨みたい方におすすめです。

④ Geekly(ギークリー)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | 特化型(IT・Web・ゲーム) |

| 特徴 | IT業界に特化した高い専門性。 |

| 主な強み | マッチング精度の高さ、スピーディーな対応、独占求人 |

| 公式サイト | 株式会社ギークリー 公式サイト |

IT・Web・ゲーム業界でベンチャー転職を目指すなら、Geeklyは登録必須のエージェントです。この業界に特化しているため、キャリアアドバイザーは深い業界知識と技術への理解を持っています。そのため、エンジニアやクリエイターのスキルを正確に評価し、最適な求人を提案してくれます。年収アップ率が高いことでも知られており、専門性を活かしてキャリアアップしたい方に最適です。

⑤ アサイン

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | 特化型(若手ハイクラス) |

| 特徴 | 20代〜30代のハイクラス人材向け。長期的なキャリア戦略を重視。 |

| 主な強み | 独自のキャリア診断、オーダーメイドの選考対策、質の高い求人 |

| 公式サイト | 株式会社アサイン 公式サイト |

アサインは、コンサルティングファームやメガベンチャーなど、若手ハイクラス層をターゲットにした転職エージェントです。目先の転職だけでなく、5年後、10年後を見据えた長期的なキャリア戦略の設計を重視しているのが特徴です。AIによるキャリア診断と、経験豊富なエージェントによる面談を通じて、個人の価値観や強みに合ったキャリアパスを提案してくれます。将来的に経営幹部を目指したい、というような高い志を持つ20代・30代におすすめです。

⑥ ビズリーチ

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | スカウト型(ハイクラス) |

| 特徴 | 企業やヘッドハンターから直接スカウトが届く。 |

| 主な強み | 高年収求人が多数、市場価値の把握、質の高いヘッドハンター |

| 公式サイト | 株式会社ビズリーチ 公式サイト |

ビズリーチは、管理職や専門職などのハイクラス人材向けのスカウト型転職サービスです。職務経歴書を登録しておくと、それを見た優良企業の採用担当者や、厳しい基準をクリアしたヘッドハンターから直接スカウトが届きます。年収1,000万円以上の求人も多く、ベンチャー企業のCXO(最高〇〇責任者)候補といった希少なポジションのオファーが来ることもあります。自分の市場価値を試したい方や、より責任のあるポジションへのステップアップを狙う方は必ず登録しておきたいサービスです。

⑦ リクルートダイレクトスカウト

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | スカウト型(ハイクラス) |

| 特徴 | ビズリーチと並ぶハイクラス向けスカウトサービス。 |

| 主な強み | 豊富な求人数、無料で利用可能、多様なヘッドハンター |

| 公式サイト | 株式会社リクルート 公式サイト |

リクルートダイレクトスカウトは、リクルートが運営するハイクラス向けのスカウトサービスです。ビズリーチと同様の仕組みですが、全ての機能を無料で利用できるのが大きなメリットです。登録ヘッドハンター数も多く、多様な業界・職種のハイクラス求人に出会える可能性があります。ベンチャー企業の幹部候補や、新規事業責任者といったポジションのスカウトも期待できます。ビズリーチと併用することで、スカウトの機会を最大化できます。

⑧ JACリクルートメント

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | 特化型(ハイクラス・ミドルクラス) |

| 特徴 | 管理職・専門職、外資系・グローバル企業に強み。 |

| 主な強み | コンサルタントの質の高さ、両面型サポート、英文レジュメ対策 |

| 公式サイト | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント 公式サイト |

JACリクルートメントは、30代〜50代のミドル・ハイクラス層の転職支援に特化したエージェントです。特に管理職クラスのポジションに強く、ベンチャー企業の部長職や事業責任者などの求人も豊富です。コンサルタントが企業と求職者の両方を担当する「両面型」のスタイルを取っているため、企業の内部情報に詳しく、精度の高いマッチングが期待できます。キャリアを積んだ方が、さらなる高みを目指す際に頼りになる存在です。

⑨ キープレイヤーズ

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | 特化型(ベンチャー・スタートアップ) |

| 特徴 | 代表の高野氏を中心とした、ベンチャー界隈での強いネットワーク。 |

| 主な強み | 経営者との直接的な繋がり、質の高い独占求人、キャリア相談 |

| 公式サイト | 株式会社キープレイヤーズ 公式サイト |

キープレイヤーズは、ベンチャー・スタートアップへの転職支援に特化したブティック型のエージェントです。代表の高野秀敏氏は、業界で非常に有名なインフルエンサーであり、多くのベンチャー経営者と直接的な繋がりを持っています。そのため、他では見られないような、経営層に近いポジションの非公開求人を多数保有しています。本気でベンチャーのコアメンバーとして活躍したいと考える方にとって、非常に心強いパートナーとなるでしょう。

⑩ forStart(フォースタート)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | 特化型(成長産業・スタートアップ) |

| 特徴 | 「成長産業」に特化し、日本の未来を創る企業を支援。 |

| 主な強み | スタートアップに関する豊富な情報、CxO・幹部候補の求人、イベント開催 |

| 公式サイト | for Startups, Inc. 公式サイト |

forStartは、その名の通りスタートアップ企業への転職支援に特化しています。単なる人材紹介に留まらず、イベント開催や情報発信を通じて、スタートアップエコシステム全体の成長に貢献しているのが特徴です。特に、将来のユニコーン企業(評価額10億ドル以上の未上場企業)候補など、ポテンシャルの高いスタートアップとの繋がりが強く、アーリー期からミドル期のコアメンバーとしての参画を目指す方におすすめです。

⑪ type転職エージェント

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | 総合型(IT・営業に強み) |

| 特徴 | 首都圏のITエンジニア、営業職の転職支援に定評。 |

| 主な強み | 丁寧なカウンセリング、年収交渉力、IT業界への専門性 |

| 公式サイト | 株式会社キャリアデザインセンター 公式サイト |

type転職エージェントは、特に首都圏におけるITエンジニアや営業職の転職に強みを持つエージェントです。長年の実績から企業との信頼関係が厚く、独占求人も多数保有しています。一人ひとりのキャリアに寄り添った丁寧なカウンセリングと、高い年収交渉力に定評があります。IT・Web系のベンチャーで、自分の専門スキルを活かして年収アップを目指したい方に適しています。

⑫ Goodfind(グッドファインド)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | 特化型(次世代リーダー層) |

| 特徴 | スキルアップや事業創造に意欲的な20代・30代向け。 |

| 主な強み | 厳選されたベンチャー求人、キャリアセミナー・選考対策講座 |

| 公式サイト | スローガン株式会社 公式サイト |

Goodfindは、新卒採用の領域で有名ですが、20代・30代の若手社会人向けの転職支援サービスも展開しています。将来のリーダー候補や、事業創造に挑戦したいという意欲の高い人材と、厳選された優良ベンチャー企業をマッチングさせることに注力しています。求人紹介だけでなく、スキルアップのためのセミナーや講座を頻繁に開催しているのも特徴です。成長意欲の高い同世代と切磋琢磨しながら、キャリアを切り拓きたい方におすすめです。

⑬ Spring転職エージェント

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | 総合型(外資・グローバルに強み) |

| 特徴 | 人材サービス世界No.1のアデコグループ。 |

| 主な強み | 職種別の専門コンサルタント、グローバルネットワーク、幅広い業界対応 |

| 公式サイト | アデコ株式会社 公式サイト |

Spring転職エージェントは、世界最大級の人材サービス企業であるアデコグループの転職支援サービスです。各職種・業界に特化した専門コンサルタントが在籍しており、専門性の高いマッチングを実現します。特に外資系企業や日系グローバル企業に強いネットワークを持っており、海外展開を目指すベンチャー企業の求人なども扱っています。多様なバックグラウンドを持つコンサルタントから、客観的なアドバイスを受けたい方におすすめです。

⑭ ポテンシャライト

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | 特化型(ベンチャー・スタートアップ特化の採用支援) |

| 特徴 | ベンチャーの採用コンサルティングが本業で、その知見を活かした転職支援。 |

| 主な強み | 企業の内部事情に精通、カルチャーフィット重視のマッチング |

| 公式サイト | ポテンシャライト株式会社 公式サイト |

ポテンシャライトは、ベンチャー・スタートアップ専門の採用支援(RPO)を主事業とする会社です。多くのベンチャー企業の採用活動そのものを代行しているため、どのエージェントよりも企業の内部事情やカルチャー、経営者の考え方を深く理解しています。その知見を活かした転職支援サービスも提供しており、スキルマッチだけでなく、カルチャーフィットを何よりも重視したマッチングに定評があります。企業の「リアル」な情報を知った上で転職を決めたい方に最適です。

⑮ amacil(アマシル)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | 特化型(スタートアップ・DX人材) |

| 特徴 | スタートアップへの転職と、DX(デジタルトランスフォーメーション)人材に特化。 |

| 主な強み | 厳選された求人、丁寧なキャリア面談、業界の深い知見 |

| 公式サイト | 株式会社amacil 公式サイト |

amacilは、急成長スタートアップと、事業会社のDXを推進する人材の転職支援に特化したエージェントです。単に求人を紹介するだけでなく、候補者一人ひとりと深く向き合い、キャリアの「軸」を明確にすることからサポートを始めます。厳選された質の高い求人のみが紹介されるため、ミスマッチが起こりにくいのが特徴です。自分のキャリアについてじっくり考え、本質的な転職活動を行いたい方におすすめのサービスです。

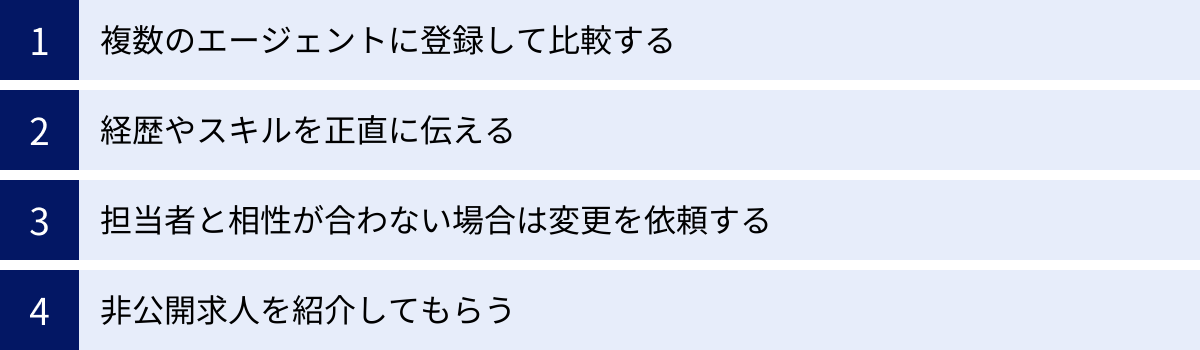

転職エージェントを最大限に活用するコツ

転職エージェントは、ベンチャー転職を成功させるための強力なパートナーですが、ただ登録して待っているだけではその価値を最大限に引き出すことはできません。主体的に、そして戦略的にエージェントを活用することで、転職活動の質は格段に向上します。ここでは、転職エージェントを最大限に活用するための4つのコツを紹介します。

複数のエージェントに登録して比較する

転職エージェントは、1社に絞らず、2〜3社に複数登録するのが基本戦略です。これには、明確な3つのメリットがあります。

- 求人の網羅性を高める: エージェントごとに、得意な業界や企業、そして「独占求人(そのエージェントしか扱っていない求人)」が異なります。複数登録することで、より多くの選択肢の中から最適な求人を見つけられる可能性が高まります。

- 客観的な視点を得る: 一人のキャリアアドバイザーの意見だけを鵜呑みにするのは危険です。複数のアドバイザーから話を聞くことで、より多角的・客観的に自分の市場価値やキャリアプランを考えることができます。A社では評価されなかったスキルが、B社では高く評価されるといったこともあります。

- 担当者との相性を見極める: 転職活動の成否は、担当のキャリアアドバイザーとの相性に大きく左右されます。知識量、提案力、コミュニケーションの取りやすさなど、自分に合った信頼できるアドバイザーを見つけるためにも、比較検討は不可欠です。

まずは、リクルートエージェントのような総合型大手1社と、Geeklyやキープレイヤーズのような特化型エージェント1〜2社を組み合わせるのがおすすめです。

経歴やスキルを正直に伝える

キャリアアドバイザーは、あなたの味方です。良い求人を紹介してもらいたいからといって、経歴やスキルを偽ったり、誇張して伝えたりするのは絶対にやめましょう。嘘の情報に基づいて紹介された求人は、必ずどこかでミスマッチが起こります。選考の途中で嘘が発覚すれば、企業からの信頼を失うだけでなく、エージェントからのサポートも受けられなくなる可能性があります。

成功体験だけでなく、失敗体験や苦手なことも正直に話すことが重要です。それらも含めてあなたのキャリアであり、人柄です。弱みや懸念点を正直に伝えることで、アドバイザーはそれをカバーできるような企業の求人を紹介してくれたり、面接での効果的な伝え方を一緒に考えてくれたりします。誠実なコミュニケーションが、信頼関係を築き、結果的に最適なマッチングに繋がります。

担当者と相性が合わない場合は変更を依頼する

転職エージェントを利用する上で、「担当者と合わない」と感じたら、遠慮なく変更を申し出ましょう。これは、あなたのキャリアを左右する重要な転職活動において、正当な権利です。

- 相性が合わないケースの例:

- 連絡が遅い、レスポンスが悪い

- 希望と異なる求ばかり紹介してくる

- こちらの話を親身に聞いてくれない

- 業界知識が乏しく、話が噛み合わない

担当者の変更は、そのエージェントの問い合わせ窓口やウェブサイトのフォームから簡単に依頼できます。「他のアドバイザーの意見も聞いてみたい」といった形で、角が立たないように伝えれば問題ありません。我慢してストレスを溜めながら転職活動を続けるよりも、勇気を出して担当者を変更する方が、最終的に良い結果に繋がります。

非公開求人を紹介してもらう

転職エージェントが持つ求人のうち、約8割は「非公開求人」だと言われています。これらは、企業の重要なポジションであったり、競合他社に知られずに採用を進めたいといった理由から、一般には公開されていません。優良なベンチャー企業の求人も、この非公開求人の中に多く含まれています。

質の高い非公開求人を紹介してもらうためには、キャリアアドバイザーに「この人になら、あの特別な求人を紹介しても大丈夫だ」と信頼してもらうことが重要です。

- 信頼を得るためのポイント:

- 転職意欲を明確に伝える: 「良いところがあれば」という受け身の姿勢ではなく、「〇ヶ月以内に転職したい」といった具体的な目標や熱意を示しましょう。

- こまめに連絡を取る: 紹介された求人への返信を迅速に行う、面接後のフィードバックを丁寧に行うなど、誠実な対応を心がけます。

- キャリアプランを具体的に話す: なぜベンチャーに転職したいのか、そこで何を成し遂げたいのかを自分の言葉で語れるように準備しておきましょう。

アドバイザーとの良好な関係構築が、思わぬ優良求人との出会いを引き寄せる鍵となります。

まとめ:自分に合ったベンチャー企業を見つけてキャリアアップを実現しよう

この記事では、ベンチャー企業への転職を成功させ、後悔しないために知っておくべき知識を網羅的に解説してきました。

ベンチャー企業は、その定義からして「成長」と「変化」を本質としています。シード期からレイター期へと至る成長フェーズごとに、組織のあり方や求められる人材は大きく異なり、それぞれに特有の魅力と厳しさがあります。

ベンチャー転職のメリットとして、「大きな裁量権」「圧倒的な成長スピード」「経営視点の獲得」「成果主義のカルチャー」「ストックオプションの可能性」などが挙げられます。これらは、安定した大企業では得難い、刺激的で価値のある経験です。

一方で、デメリットとして、「未整備な教育制度」「不十分な福利厚生」「経営の不安定さ」「重い責任と長時間労働」といった現実も直視しなければなりません。

これらのメリット・デメリットを踏まえた上で、あなたがベンチャー転職に向いているかどうかを判断する鍵は、「安定」よりも「挑戦」を求め、「指示待ち」ではなく「主体性」を発揮し、環境の「変化」を前向きに楽しめるかどうかにあります。

後悔しないためには、経営者のビジョンへの共感、成長フェーズと自分の希望のマッチング、そしてカルチャーフィットといった観点から、企業を慎重に見極める必要があります。

そして、この複雑で情報の非対称性が大きいベンチャー転職市場において、転職エージェントは最強の味方となります。特に、ベンチャーに特化したエージェントや、ハイクラスに強いスカウトサービスを活用することで、個人ではたどり着けない優良な非公開求人に出会うチャンスが飛躍的に高まります。複数のエージェントに登録し、信頼できるキャリアアドバイザーをパートナーにつけることが成功への近道です。

ベンチャー転職は、あなたのキャリアを劇的に加速させるポテンシャルを秘めています。本記事で得た知識を元に、まずは自己分析を深め、そして勇気を持って情報収集の一歩を踏み出してみてください。自分にぴったりのベンチャー企業を見つけ出し、後悔のないキャリアアップを実現させましょう。