現代は「個の時代」と呼ばれ、終身雇用という概念が過去のものとなりつつあります。働き方が多様化し、一つの会社に勤め上げることが当たり前ではなくなった今、多くのビジネスパーソンが自らのキャリアについて真剣に考え始めています。しかし、「これからどう働いていけばいいのか」「自分の市場価値はどれくらいあるのだろうか」といった漠然とした不安を抱えている人も少なくありません。

そんな時代の大きなうねりの中で、多くの人々のキャリアの羅針盤となっている一冊の本があります。それが、北野唯我氏によるベストセラー『このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思ったら読む 転職の思考法』です。

本書は、単なる転職ノウハウ本ではありません。変化の激しい時代を生き抜くための、普遍的で本質的な「キャリアのOS(オペレーティングシステム)」をインストールしてくれる一冊です。転職はあくまでキャリアを豊かにするための一つの選択肢に過ぎず、その選択を正しく行うための「思考法」そのものを体系的に学ぶことができます。

この記事では、『転職の思考法』がなぜこれほどまでに多くのビジネスパーソンに支持されているのか、その魅力を徹底的に解き明かしていきます。本書の核心的なエッセンスを分かりやすく要約し、どのような人が読むべきなのか、そして本書から得た学びをいかにして自身のキャリアに活かしていくのか、具体的な方法までを網羅的に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたはキャリアに対する漠然とした不安から解放され、自分自身の価値を正しく認識し、自信を持って未来への一歩を踏み出すための思考のフレームワークを手にしていることでしょう。

目次

『転職の思考法』とはどんな本?

『転職の思考法』は、2018年にダイヤモンド社から出版され、またたく間にベストセラーとなったキャリア論に関する書籍です。多くのビジネス書が具体的なテクニックやノウハウに終始する中で、本書はキャリア形成における根本的な「考え方」に焦点を当てている点で一線を画しています。なぜこの本が、これほど多くの読者の心を掴んだのでしょうか。その理由を、著者、本書の形式、そして物語のあらすじから探っていきましょう。

著者「北野唯我」氏について

本書の深い洞察を理解するためには、まず著者である北野唯我(きたの ゆいが)氏について知ることが不可欠です。北野氏は、その多岐にわたる経歴を通じて、キャリアに関する独自の視点を築き上げてきました。

新卒で国内最大手の広告代理店である株式会社博報堂に入社し、経営企画局や経理財務局でキャリアをスタートさせました。その後、米国テキサス大学への留学を経て、ボストンコンサルティンググループに参画。ここでは、様々な業界のクライアントに対して経営戦略の策定支援などに従事し、ビジネスの上流から物事を捉える視点を養いました。

そして、キャリアの透明化をミッションに掲げる株式会社ワンキャリアに参画し、執行役員として事業開発や組織のグロースを牽引。現在は同社の社外取締役を務めながら、作家としても活動しています。(参照:株式会社ワンキャリア 役員紹介ページ、ダイヤモンド社 書籍紹介ページ)

北野氏の経歴の特筆すべき点は、日本の大企業、外資系コンサルティングファーム、そして成長著しいスタートアップという、性質の全く異なる組織を経験していることです。それぞれの組織文化や評価制度、キャリアパスの違いを肌で感じてきたからこそ、特定の環境に依存しない、普遍的なキャリア論を語ることができるのです。

また、北野氏は『転職の思考法』以外にも、『天才を殺す凡人 職場の人間関係に悩む、すべての人へ』や、就活生向けの『OPEN WORK 就職活動が面白いほどうまくいく 確実内定』など、キャリアや組織論に関する著作を多数発表しており、いずれも高い評価を得ています。これらの活動を通じて、彼は現代の働く人々が抱える課題を的確に捉え、その解決策を提示し続ける、キャリア論の第一人者として広く認知されています。北野氏自身の多様なキャリア経験と、数多くのビジネスパーソンとの対話から生まれた知見が、『転職の思考法』のリアリティと説得力を支えているのです。

物語形式でキャリア論を学べる一冊

『転職の思考法』が持つ最大の魅力の一つは、難解になりがちなキャリア論を、親しみやすい「物語形式」で解説している点です。本書は、主人公の成長ストーリーを追いながら、自然とキャリア戦略の要諦が学べるように設計されています。

多くのビジネス書は、理論やフレームワークを箇条書きや図解で解説するスタイルを取ります。これは情報を効率的にインプットするには適していますが、読者が内容を自分ごととして捉え、記憶に定着させるのが難しいという側面もあります。特にキャリアのような、個人の価値観や感情が深く関わるテーマにおいては、無味乾燥な理論だけでは心に響きにくいものです。

その点、『転職の思考法』は、30歳を目前に控えた一人のサラリーマンが、謎のキャリアコンサルタントとの出会いをきっかけに、仕事や人生と向き合い、成長していく姿を描いています。読者は主人公に感情移入し、彼の悩みや葛藤、そして気づきを追体験することで、まるで自分がコンサルティングを受けているかのような感覚で「転職の思考法」をインストールできるのです。

この物語形式には、以下のようなメリットがあります。

- 直感的な理解の促進: 登場人物たちの具体的な会話や行動を通して、抽象的な概念(例えば「マーケットバリュー」や「Being」など)が何を意味するのかを直感的に理解できます。理論の無機質な説明だけでは掴みにくいニュアンスや文脈が、物語の流れの中でスムーズに頭に入ってきます。

- 記憶への定着: 人は単なる情報よりも、ストーリーと結びついた情報の方が強く記憶に残る傾向があります。本書の重要なメッセージは、物語の感動的なシーンや印象的なセリフとセットで記憶されるため、読了後も忘れにくいのです。

- 読書体験としての楽しさ: 純粋に読み物として面白く、ページをめくる手が止まらなくなります。ビジネス書を読むことに苦手意識がある人でも、小説を読むような感覚で楽しみながら、キャリアに関する深い学びを得ることができます。

このように、『転職の思考法』は、ビジネス書としての網羅性・論理性と、小説としての共感性・没入感を両立させた画期的な一冊と言えます。だからこそ、普段あまり本を読まない層も含め、幅広い読者から熱烈な支持を集めているのです。

本書のあらすじと主な登場人物

物語の中心となるのは、30歳を目前に控えたWebディレクターの青野 聡(あおの さとし)です。彼は中堅のWeb制作会社で真面目に働いていますが、日々の業務に追われる中で、「このまま今の会社にいていいのだろうか」「自分のスキルは社外で通用するのだろうか」という漠然とした不安を募らせています。同期が転職して活躍している話を聞き、焦りを感じるものの、具体的にどう行動すれば良いのか分からずにいました。

そんなある日、青野はふとしたきっかけで、黒岩 真(くろいわ しん)という謎の男と出会います。黒岩は、特定の会社に所属せず、紹介だけでクライアントのキャリア相談に乗る、腕利きのキャリアコンサルタントです。彼は青野の悩みを見抜き、「君は思考法を知らないだけだ」と言い放ちます。

黒岩は青野に対して、キャリアに関する一連の「レッスン」を施していきます。彼は青野に問いかけ、時に厳しく、時に優しく導きながら、「自分の市場価値を正しく測る方法」「希少性を高めるためのキャリア戦略」「本当に満足できる仕事の見つけ方」といった、キャリアを築く上で最も重要な「思考のOS」を授けていきます。

物語は、青野が黒岩との対話を通じて、徐々に視野を広げ、自信を取り戻し、自らの意思でキャリアを切り拓いていくまでを描いています。その過程で、青野の上司や同僚、転職していった友人など、様々な立場の人物が登場し、物語に深みとリアリティを与えています。

主な登場人物

| 登場人物 | 役柄・特徴 |

| :— | :— |

| 青野 聡(あおの さとし) | 本書の主人公。30歳を目前にしたWebディレクター。真面目だが、キャリアに漠然とした不安を抱えている。読者の代弁者的な存在。 |

| 黒岩 真(くろいわ しん) | 凄腕のキャリアコンサルタント。青野のメンター役。「転職の思考法」を授ける。本質を突く鋭い言葉が特徴。 |

| 小林(こばやし) | 青野の同期で、既に転職して活躍している友人。青野がキャリアについて真剣に考えるきっかけを与える。 |

| 川崎(かわさき) | 青野が勤める会社の部長。旧来の価値観を持つ人物として描かれ、青野が向き合うべき現実を象徴している。 |

この物語を通じて、読者は青野と共に悩み、学び、成長することができます。青野が抱える不安は、現代を生きる多くのビジネスパーソンが共感できるものであり、黒岩が授ける知恵は、誰にとっても普遍的な価値を持つものです。本書は、単なる転職ガイドではなく、自分らしいキャリアと人生を築くための、力強い「思考の武器」を与えてくれる一冊なのです。

【要約】『転職の思考法』で語られる3つの重要ポイント

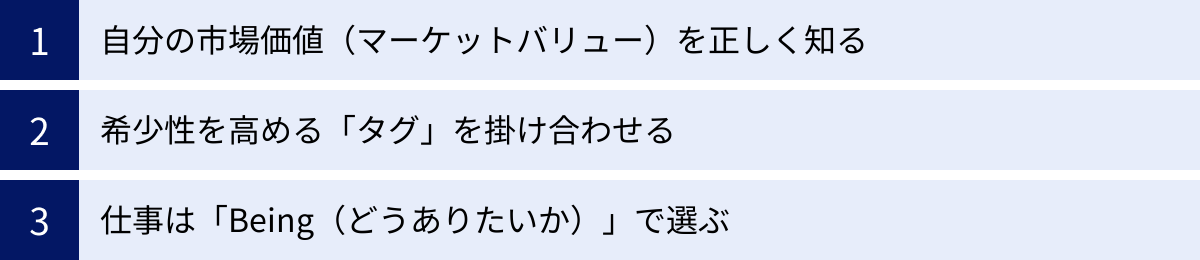

『転職の思考法』は、キャリア戦略に関する数多くの重要な示唆に富んでいますが、その中でも特に核心となるのが3つの重要ポイントです。それは、「① 自分の市場価値を正しく知ること」「② 希少性を高めるタグを掛け合わせること」「③ 仕事を『Being(どうありたいか)』で選ぶこと」です。これらの思考法は、転職を考えている人はもちろん、現職でキャリアアップを目指すすべての人にとって不可欠な羅針盤となります。ここでは、それぞれのポイントを深く掘り下げて解説していきます。

① 自分の市場価値(マーケットバリュー)を正しく知る

キャリアを考える上でのすべての出発点は、「自分は労働市場において、どのような価値を持つ存在なのか」を客観的に把握することから始まります。本書では、この個人の労働市場における価値を「マーケットバリュー」と呼び、これを正しく知ることの重要性を繰り返し説いています。

なぜなら、自分のマーケットバリューが分からなければ、適切なキャリア戦略を描くことができないからです。自分の価値を過小評価していれば、挑戦すべき機会を逃してしまいます。逆に、過大評価していれば、無謀な転職で失敗したり、現職での評価とのギャップに苦しんだりすることになります。終身雇用が前提だった時代は、社内での評価が全てでしたが、人材の流動性が高まった現代では、社外の市場から見た客観的な価値を常に意識する必要があります。

マーケットバリューを決める3つの要素

本書によれば、個人のマーケットバリューは、主に以下の3つの要素の掛け算によって決まるとされています。

マーケットバリュー = ①技術資産 × ②人的資産 × ③業界の生産性

重要なのは、これが足し算ではなく「掛け算」であるという点です。つまり、どれか一つの要素がゼロに近ければ、他の要素がどれだけ高くても、全体のマーケットバリューは著しく低くなってしまうのです。この3つの要素をバランス良く高めていくことが、キャリア戦略の基本となります。

| 要素 | 概要 | 具体例 |

|---|---|---|

| ① 技術資産 | 個人の専門性やスキルのこと。ポータブル(持ち運び可能)な能力。 | 語学力、プログラミング、マーケティング、財務会計、交渉力など |

| ② 人的資産 | 社内外に築いた信頼関係に基づくネットワーク。 | 「あの人に頼めば何とかしてくれる」という社内での評判、業界内のキーパーソンとの繋がりなど |

| ③ 業界の生産性 | その人が属している業界全体の成長性や収益性のこと。 | IT、AI、再生可能エネルギーなど成長市場か、斜陽産業か |

それでは、各要素についてさらに詳しく見ていきましょう。

技術資産:スキルや専門性

技術資産とは、一言で言えば「その人個人に紐づく専門性やスキル」のことです。これは、特定の会社に依存しない「ポータブルスキル」とも言い換えられます。具体的には、プログラミング言語、データ分析、マーケティング戦略の立案、高度な語学力、特定の法律や会計に関する専門知識などが挙げられます。

技術資産は、日々の業務を通じて意識的に蓄積していくものです。漫然と目の前のタスクをこなすだけでは、なかなか身につきません。「この業務からどんなスキルを抽出できるか」「この経験を次にどう活かすか」を常に考え、自分のスキルセットとして言語化しておくことが重要です。

例えば、営業職の人がいたとします。単に「営業を5年経験した」だけでは、技術資産としては曖昧です。しかし、「法人向け無形商材の新規開拓営業で、顧客の潜在ニーズを掘り起こし、年間目標を5年連続で120%達成した。その過程で、CRMツールを活用した顧客管理とデータ分析のスキルを習得した」と具体化できれば、それは強力な技術資産となります。自分の経験を、市場で価値のある「スキル」という言葉に翻訳する作業が不可欠です。

人的資産:社内外の人脈

人的資産とは、単なる名刺の数やSNSのフォロワー数ではありません。本書で語られる人的資産とは、「信頼」をベースにした社内外のネットワークのことです。困った時に助けてくれる仲間、有益な情報を提供してくれるメンター、新しい仕事の機会をもたらしてくれる協力者など、「あの人なら信頼できる」「あの人に頼みたい」と思ってもらえる関係性そのものが資産となります。

人的資産は、一朝一夕に築けるものではありません。日々の仕事で誠実な対応を積み重ね、約束を守り、周囲の期待を超える成果を出すことで、少しずつ「信頼残高」が貯まっていきます。社内で「あの部署のことは、〇〇さんに聞けば間違いない」という評判を確立することも、立派な人的資産です。

また、社外の勉強会やセミナー、業界団体の活動などに積極的に参加し、利害関係のない人脈を築いておくことも極めて重要です。そうしたネットワークは、業界の最新動向や、自分の会社を客観的に見る視点、そして予期せぬキャリアの機会をもたらしてくれることがあります。重要なのは、常にGIVEの精神を持つこと。自分が相手に何を提供できるかを考え、貢献しようとする姿勢が、結果的に強固な人的資産を築くのです。

業界の生産性

最後の要素は、個人の努力だけではコントロールしにくい、しかし極めて重要な「業界の生産性」です。これは、自分が身を置いている業界や市場が、構造的に儲かりやすいかどうか、成長しているかどうかを指します。

極端な話、どんなに優秀な個人であっても、衰退していく斜陽産業にいては、高い給与や面白い仕事の機会を得ることは難しくなります。逆に、業界全体が急成長している追い風の市場(例えば、近年のDX関連やAI、GX分野など)にいれば、個人の能力が多少未熟であっても、市場の成長の波に乗って高い報酬や重要なポジションを得やすくなります。

本書は、キャリアを考える上で、この「どの船に乗るか」という視点を忘れてはならないと警鐘を鳴らしています。自分のスキルや経験だけに目を向けるのではなく、自分が今いる業界、これから行こうとしている業界の市場規模の推移、利益率、将来性などを冷静に分析することが不可欠です。「個人の力」と「環境の力」の両方を客観視することが、賢明なキャリア選択の前提条件となるのです。

② 希少性を高める「タグ」を掛け合わせる

自分のマーケットバリューを構成する3つの要素を理解した上で、次に考えるべきは「どうすればその価値を高められるか」という戦略です。そのための強力な思考ツールとして、本書では「タグ」の掛け合わせというコンセプトが紹介されています。これは、自分のキャリアを独自性の高いものにするための、非常に実践的なアイデアです。

「タグ」の考え方とは

「タグ」とは、自分を特徴づけるキーワードやラベルのことです。これは、前述の「技術資産」をさらに細分化し、組み合わせを考えるための概念と言えます。「営業」「マーケティング」「経理」といった職種名だけでなく、「英語力」「データ分析」「プロジェクトマネジメント」「〇〇業界の専門知識」「スタートアップ経験」など、自分のスキル、経験、知識、実績のすべてがタグになり得ます。

本書が示す重要な洞察は、「1つの分野で100人に1人の存在になることは非常に難しいが、それぞれ100人に1人のレベルのタグを3つ持っていれば、その掛け合わせで100万人に1人の希少な人材になれる」というロジックです。

例えば、「営業」のプロフェッショナルとしてトップ1%に入るのは至難の業です。しかし、「営業ができる(100人に1人)」に加えて、「IT業界の知識が豊富(100人に1人)」で、さらに「英語がビジネスレベルで使える(100人に1人)」という3つのタグを掛け合わせればどうでしょうか。この3つを兼ね備えた人材は極めて少なく、市場において圧倒的な希少価値を持つことになります。これが「タグの掛け合わせ」戦略の核心です。

複数のタグを掛け合わせて自分の価値を高める

この戦略を実践するためには、まず自分の持っているタグ、これから獲得したいタグを洗い出し、それらをどう組み合わせれば独自の価値を生み出せるかを考える必要があります。

ステップ1:自分のタグを棚卸しする

これまでの職務経歴、プロジェクト経験、学習してきたこと、成果を出したことなどをすべて書き出し、そこから「タグ」を抽出します。

(例)

- 職能タグ:法人営業、マーケティング、人事、財務

- 業界タグ:IT、金融、メーカー、医療

- スキルタグ:英語、中国語、プログラミング(Python)、データ分析、Webデザイン

- 経験タグ:マネジメント経験、新規事業立ち上げ、海外勤務経験、スタートアップ勤務

ステップ2:タグの掛け合わせをシミュレーションする

抽出したタグを組み合わせて、どのような「ユニークな人材像」が描けるかを考えます。

(架空の例)

- Aさん:「メーカーでの品質管理(10年)」×「ISO認証取得のプロジェクトリーダー経験」×「英語での海外工場との折衝経験」

→ グローバルに通用する品質保証のプロフェッショナルという希少なポジションを狙える。 - Bさん:「Webメディアの編集者」×「SEOの専門知識」×「データ分析に基づくコンテンツ企画力」

→ 数字に強く、成果を出せるコンテンツマーケターとして高い価値を持つ。 - Cさん:「人事(採用担当)」×「ITエンジニアリングの基礎知識」×「SNSマーケティングの経験」

→ エンジニア採用に特化した採用マーケター(採用広報)という、需要の高い専門家になれる。

ステップ3:次のタグを戦略的に獲得しにいく

現在のタグの組み合わせで価値を高めると同時に、次にどのようなタグを獲得すれば、さらに希少性が増すかを長期的な視点で考えます。例えば、上記のCさんなら、次に「マネジメント経験」や「人事制度設計」のタグを獲得しにいけば、採用責任者(CHRO)への道が拓けるかもしれません。

このように、キャリアを「一つの専門性をひたすら深める登山」ではなく、「複数のタグを戦略的に組み合わせて独自の価値を創出するプロセス」と捉え直すことが、変化の時代において極めて有効な生存戦略となるのです。

③ 仕事は「Being(どうありたいか)」で選ぶ

マーケットバリューを高め、希少性を獲得する戦略を描いたとしても、最後のピースがなければ、キャリアの満足度は高まりません。その最後のピースこそが、本書で提示される「Being(どうありたいか)」という視点です。これは、キャリア選択における最も根源的で、最も重要な問いかけと言えるでしょう。

「To Do(何をするか)」で選ぶことの限界

多くの人は、仕事や転職先を選ぶ際に、「To Do(何をするか)」、つまり具体的な業務内容、役職、年収、会社の知名度といった条件面を重視しがちです。もちろん、これらも重要な要素ではありますが、「To Do」だけでキャリアを判断することには大きな限界とリスクが伴います。

なぜなら、「To Do」は非常に移ろいやすいものだからです。AIの進化によって仕事内容が変化したり、会社の業績悪化でプロジェクトが中止になったり、組織変更で役職が変わったりすることは日常茶飯事です。「To Do」に自分のキャリアの軸足を置きすぎると、外部環境の変化によって、自分のアイデンティティや働く目的そのものを見失ってしまう危険性があります。

また、「やりたいことが見つからない」と悩む人が多いのも、この「To Do」思考に縛られているからかもしれません。「世の中にインパクトを与えるような事業をやりたい」「〇〇という職種で専門家になりたい」といった立派な「To Do」が見つからないと、行動できないと感じてしまうのです。

自分のありたい姿からキャリアを考える

そこで本書が提案するのが、「To Do」の上位概念である「Being(どうありたいか)」からキャリアを考えるアプローチです。「Being」とは、仕事を通じて、自分自身がどのような「状態」でいたいか、どのような「あり方」を実現したいかという、より本質的な価値観や欲求を指します。

「Being」の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 成長実感のある状態: 常に新しいことを学び、成長している実感を得られる環境にいたい。

- 裁量権のある状態: 細かい指示を受けず、自分の判断で仕事を進められる自由が欲しい。

- 貢献実感のある状態: 誰かの役に立っている、社会に貢献しているという実感を得たい。

- 安定した状態: ワークライフバランスを保ち、心身ともに健康で平穏な日々を送りたい。

- 探求できる状態: 好きなことや興味のあることを、深く掘り下げて探求できる仕事がしたい。

まず自分にとっての「Being」を明確にし、その「Being」を実現するための手段として、最適な「To Do(仕事内容や環境)」は何か?という順番で考えるのです。この思考法に切り替えることで、キャリア選択の軸がブレなくなり、より長期的で満足度の高い選択が可能になります。

例えば、「貢献実感のある状態」が最も重要な「Being」である人にとっては、たとえ年収が高くても、自分の仕事の価値が見えにくい大企業の歯車のような仕事よりも、顧客の顔が見え、直接「ありがとう」と言われる機会の多い中小企業の仕事の方が、幸福度は高いかもしれません。

自分の「Being」を見つけるためには、「どんな時にやりがいを感じるか?」「どんな働き方をしている時に心地よいか?」「仕事を通じてどんな人間になりたいか?」といった問いを、自分自身に深く投げかける時間が必要です。この「Being」こそが、変化の激しい時代においても決して揺らぐことのない、あなただけのキャリアの北極星となるのです。

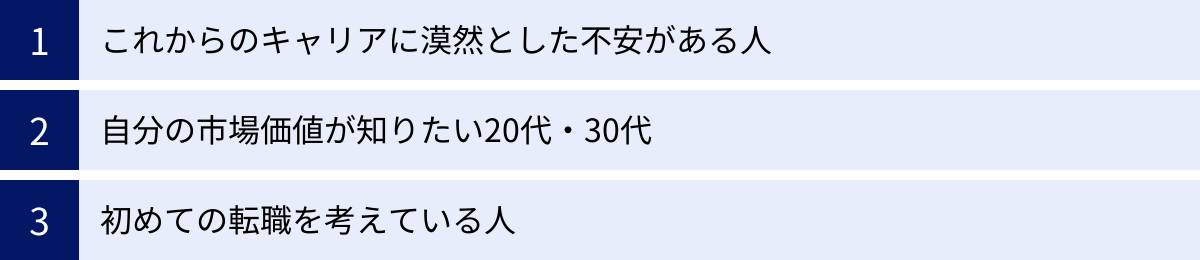

『転職の思考法』を読むべき人

『転職の思考法』は、特定の年代や職種に限らず、キャリアについて考えるすべての人に有益な示唆を与えてくれます。しかし、特に以下のような状況にある人々にとっては、まさに「今読むべき一冊」と言えるでしょう。本書を読むことで、抱えている悩みや不安に対する具体的な解決の糸口が見つかるはずです。

これからのキャリアに漠然とした不安がある人

「今の会社にこのまま居続けて、本当に大丈夫なのだろうか?」

「今の仕事はそれなりに楽しいけれど、自分の成長に繋がっている実感がない…」

「周りはどんどんキャリアアップしているように見えて、焦りを感じる…」

このような、言語化しにくい漠然としたキャリアへの不安を抱えている人は、本書を読むべき第一の対象者です。現代社会は、テクノロジーの進化、グローバル化、働き方の多様化など、変化のスピードが非常に速く、未来を予測することが困難になっています。かつてのように、会社が個人のキャリアを最後まで保障してくれる時代は終わりました。私たちは、自らの手でキャリアを航海していかなければならない「キャリア大航海時代」に生きています。

このような状況で不安を感じるのは、ごく自然なことです。そして、その不安の多くは、「何を基準に考え、どう行動すれば良いのかが分からない」という不透明さに起因しています。

『転職の思考法』は、この不透明な霧を晴らし、進むべき道を照らす「思考の地図」と「羅針盤」を提供してくれます。本書で語られる「マーケットバリュー」や「タグ」、「Being」といった概念は、複雑なキャリアの問題を構造的に理解するための強力なフレームワークです。

日々の業務に追われ、長期的な視点を失いがちな人にとって、本書は一度立ち止まり、自分のキャリアを俯瞰して見つめ直す絶好の機会を与えてくれます。漠然とした不安を放置するのではなく、本書を手に取り、その不安の正体を突き止め、具体的なアクションプランに落とし込むことで、未来への自信を取り戻すことができるでしょう。不安を解消する最善の方法は、思考停止に陥らず、正しい「思考法」を身につけて行動を開始することなのです。

自分の市場価値が知りたい20代・30代

社会人になって数年が経ち、仕事にも慣れてきた20代後半から30代。この時期は、多くの人がキャリアにおける最初の大きな岐路に立つタイミングです。後輩もでき、一定の責任ある仕事を任されるようになる一方で、「自分のスキルや経験は、果たして社外でも通用するのだろうか?」という問いが頭をよぎるようになります。

特に、20代・30代はキャリアの方向性を大きく決定づける重要な時期であり、この時期に自分の市場価値(マーケットバリュー)を客観的に把握しておくことは、その後のキャリア形成に決定的な影響を与えます。

『転職の思考法』は、まさにこの世代が知りたい「自分の市場価値の測り方」を、具体的かつ論理的に解説しています。本書で提示される「技術資産」「人的資産」「業界の生産性」という3つの軸で自分自身を評価することで、社内評価という閉じた世界から抜け出し、労働市場全体における自分の現在地を冷静に確認できます。

例えば、ある会社で「エース」と呼ばれている30歳の社員がいたとします。しかし、本書のフレームワークで分析した結果、彼のスキルの多くがその会社でしか通用しない「社内固有スキル」であり、所属する業界が縮小傾向にあることに気づくかもしれません。この気づきは、彼が早期にキャリアの軌道修正を図るための重要なきっかけとなります。

逆に、今は目立たないポジションにいても、複数の専門性(タグ)を掛け合わせることで、市場で非常に希少な存在になれる可能性に気づく人もいるでしょう。

年功序列が崩壊し、年齢や勤続年数だけでは自分の価値を測れなくなった今、20代・30代のうちに「自分の値段」を客観的に知るための物差しを持つことは、最強の武器になります。本書は、そのための最も信頼できる教科書の一つと言えるでしょう。

初めての転職を考えている人

新卒で入社した会社から、初めて外の世界へ飛び出そうと考えている人にとって、転職活動は未知の領域であり、多くの不安が伴います。何から手をつけて良いか分からず、とりあえず転職サイトに登録してみたものの、膨大な求人情報に圧倒され、何を基準に選べば良いのか途方に暮れてしまう…というケースは少なくありません。

初めての転職で陥りがちな失敗は、目先の条件(年収、役職、勤務地など)や、企業の知名度だけで転職先を決めてしまうことです。その結果、「思っていた仕事と違った」「社風が合わなかった」といったミスマッチが生じ、短期離職に繋がってしまうこともあります。

『転職の思考法』は、こうした「初めての転職」で失敗しないための、本質的なガイドラインを示してくれます。本書は、転職を人生の一大イベントという「点」で捉えるのではなく、長期的なキャリア戦略の中での一つの通過点という「線」で捉える視点を与えてくれます。

この転職を通じて、自分はどのような「タグ」を獲得したいのか? 5年後、10年後の「Being(ありたい姿)」に近づくためには、どのような経験が必要なのか? こうした問いを自分に投げかけることで、転職活動の「軸」が定まります。軸が定まれば、膨大な求人情報に惑わされることなく、自分にとって本当に価値のある選択肢を見極めることができます。

また、黒岩が青野に教えるように、転職活動は「自分」という商品を、企業という顧客に売り込むマーケティング活動でもあります。自分の強み(タグ)を言語化し、職務経歴書や面接で効果的にアピールする方法を考える上でも、本書の思考法は大いに役立ちます。

後悔のない、戦略的な初めての転職を実現したいと願うすべての人にとって、『転職の思考法』は、心強い相棒であり、信頼できるコンサルタントとなってくれるはずです。

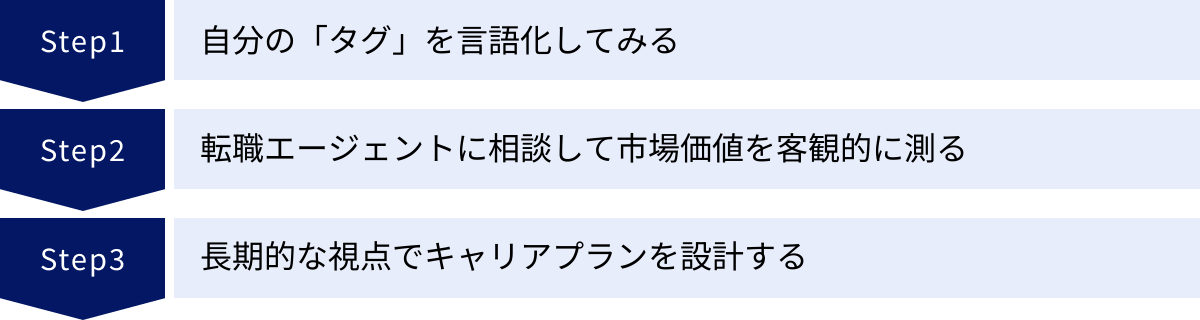

学びを実践へ|『転職の思考法』をキャリアに活かす方法

『転職の思考法』を読んで「良い本だった」で終わらせてしまっては、非常にもったいないです。本書の価値は、その思考法を自らのキャリアに「実践」してこそ、最大限に発揮されます。ここでは、本書から得た学びを具体的な行動へと繋げるための3つのステップを紹介します。これらのステップを通じて、思考を現実の力に変えていきましょう。

自分の「タグ」を言語化してみる

本書の核心的なコンセプトである「タグ」の掛け合わせ戦略を実践するための第一歩は、自分自身が現在どのようなタグを持っているのかを正確に把握することです。これは、キャリアにおける自己分析の最も重要なプロセスです。以下の手順で、自分のタグを徹底的に洗い出してみましょう。

- キャリアの棚卸しを行う:

まず、これまでの社会人経験を時系列で詳細に書き出します。職務経歴書をアップデートするようなイメージで、所属した部署、担当した業務、関わったプロジェクト、そしてその中での自分の役割やポジションを具体的に記述します。期間の長短に関わらず、すべての経験をリストアップすることが重要です。 - 実績を「定量的・定性的」に記述する:

それぞれの業務やプロジェクトにおいて、どのような成果を出したのかを具体的にします。可能な限り、「売上を前年比15%向上させた」「コストを10%削減した」「リード獲得数を3ヶ月で2倍にした」といった定量的な数字を盛り込みましょう。数字で示せない場合でも、「新規顧客との関係構築プロセスを標準化し、チーム全体の営業効率を改善した」「難易度の高いクレームに対応し、顧客満足度を高めた」といった定性的な貢献を具体的に記述します。 - 実績から「タグ」を抽出する:

書き出した実績の裏側にある、自分のスキル、知識、能力を「タグ」として抽出していきます。例えば、「売上を15%向上させた」という実績の背景には、「課題発見力」「仮説構築力」「提案力」「交渉力」といったタグが隠れているかもしれません。「チームの営業効率を改善した」という経験からは、「業務改善スキル」「プロジェクトマネジメント」「リーダーシップ」といったタグが見つかります。職能、スキル、業界知識、経験など、様々な角度からタグをリストアップしましょう。 - 第三者の視点を取り入れる:

自己分析だけでは、自分の強みや価値を客観的に捉えきれないことがあります。信頼できる上司や同僚、友人に、「私の強みは何だと思う?」「どんな仕事が得意に見える?」と尋ねてみましょう。自分では当たり前だと思っていたことが、他人から見れば貴重な「タグ」であることに気づかされるケースは少なくありません。

この作業を通じて作成された「タグリスト」は、あなたのキャリアの資産目録です。これを元に、どのタグを伸ばし、どのタグを掛け合わせ、次にどんなタグを獲得しにいくか、という具体的な戦略を立てることができるようになります。

転職エージェントに相談して市場価値を客観的に測る

自分のタグを言語化し、マーケットバリューを自己評価した後は、その評価が客観的に見て妥当なものなのかを検証するステップに進みます。そのための最も有効な手段の一つが、プロである転職エージェントに相談することです。

転職エージェントは、日々多くの求職者と企業に接しており、労働市場の最新動向や、どのようなスキルセットを持つ人材が求められているか、年収の相場はどれくらいか、といった生きた情報を持っています。彼らと対話することで、自分の市場価値をより客観的な視点から測ることができます。

ここで重要なのは、「今すぐ転職するため」ではなく、「自分の市場価値を測るための健康診断」として転職エージェントを活用するというスタンスです。相談する際には、以下の点を意識すると良いでしょう。

- 準備を怠らない: 前のステップで作成した「タグリスト」や詳細な職務経歴書を持参し、これまでの経験や自分の強みを具体的に説明できるように準備しておきます。これにより、エージェントもより的確な評価やアドバイスをしやすくなります。

- 複数のエージェントと話す: エージェントにも得意な業界や職種、価値観の違いがあります。一人の意見を鵜呑みにせず、複数のエージェント(できれば3社以上)と面談し、多角的な視点からフィードバックをもらうことが重要です。それぞれの提案を比較検討することで、市場の解像度が格段に上がります。

- 受け身にならず、積極的に質問する: 「私のような経歴だと、どのような企業や職種に可能性があるでしょうか?」「年収はどれくらいが期待できますか?」「今後、市場価値を高めるためには、どのようなスキルや経験が必要だと思いますか?」といった具体的な質問を投げかけ、情報を引き出しましょう。

転職エージェントとの面談は、自分のキャリアを客観視し、次の一手を考えるための貴重な機会です。ここで得られたフィードバックを元に、自己評価を修正し、より現実的で効果的なキャリアプランを練り直すことができます。

長期的な視点でキャリアプランを設計する

自分のタグを理解し、客観的な市場価値を把握したら、いよいよ長期的なキャリアプランの設計です。ここで活きてくるのが、『転職の思考法』で語られる「Being(どうありたいか)」の視点です。

- 自分の「Being」を定義する:

目先の「To Do(仕事内容や年収)」から一旦離れ、5年後、10年後、あるいはキャリアの最終地点で、自分がどのような「状態」でいたいかを考えます。「裁量権を持って自由に働きたい」「専門性を極めて第一人者と呼ばれたい」「ワークライフバランスを重視し、家族との時間を大切にしたい」「社会的な課題の解決に貢献したい」など、自分の内なる声に耳を澄まし、キャリアの北極星となる「Being」を言語化します。 - 「Being」から逆算してマイルストーンを置く:

定義した「Being」を実現するために、どのようなステップを踏む必要があるかを逆算して考えます。10年後の理想の姿から、5年後、3年後、1年後に達成すべき状態や、身につけておくべきスキル・経験(タグ)をマイルストーンとして設定します。 - マイルストーン達成のためのアクションプランを立てる:

設定したマイルストーンを達成するために、「今、何をすべきか」を具体的なアクションプランに落とし込みます。それは、現職での部署異動希望かもしれませんし、特定のスキルを学ぶための学習かもしれません。あるいは、必要な経験を積むための「転職」という選択肢もここに入ってきます。

重要なのは、キャリアプランを一度作って終わりにするのではなく、定期的に見直し、更新し続けることです。市場環境も、自分自身の価値観も変化します。半年に一度、一年に一度はプランを見直し、現状に合わせて軌道修正していく柔軟性が求められます。

『転職の思考法』を実践するということは、「いつでも転職できる実力と準備(=高いマーケットバリュー)を持ちながら、必ずしも転職に固執しない」という状態を作ることです。この状態を維持することができれば、現職においても精神的な余裕が生まれ、より主体的に、高いパフォーマンスで仕事に取り組むことができるようになるでしょう。

『転職の思考法』とあわせて読みたいおすすめ本3選

『転職の思考法』は、キャリアを考える上でのOSとなる一冊ですが、他の優れた書籍と併せて読むことで、その学びをさらに深め、多角的な視点を得ることができます。ここでは、『転職の思考法』で得た知識を補完し、実践へと繋げるために役立つおすすめの本を3冊紹介します。

① 科学的な適職

『転職の思考法』がキャリアの「戦略」に焦点を当てているのに対し、鈴木祐氏の『科学的な適職』は、個人の「幸福度」を最大化する職業選択という観点からアプローチする一冊です。本書は、40万人を対象とした調査や52の研究から導き出された、「仕事の幸福度を決める7つの徳目」など、徹底して科学的根拠(エビデンス)に基づいて「最高の仕事」を見つける方法を解説しています。

『転職の思考法』で「Being(どうありたいか)」を考える際に、しばしば主観や直感に頼りがちになりますが、『科学的な適職』を読むことで、どのような要素が人の幸福感や満足度に繋がりやすいのかを客観的なデータから学ぶことができます。例えば、本書では「給料の高さ」よりも「仕事の裁量権」や「仲間との良好な関係」の方が幸福度に与える影響が大きいことなどが示されています。

『転職の思考法』でキャリアの軸(Being)を定め、マーケットバリューを高める戦略(タグの掛け合わせ)を練り、『科学的な適職』でその選択が本当に自分の幸福に繋がるのかを科学的な視点から検証する。 この2冊を組み合わせることで、戦略的でありながら、自分自身の心が真に満たされる、後悔のないキャリア選択が可能になります。キャリアの合理的な側面と、感情的・心理的な側面の両方を満たしたいと考える人にとって、必読の組み合わせと言えるでしょう。

② メモの魔力

『メモの魔力 The Magic of Memos』は、SHOWROOM株式会社の創業者である前田裕二氏によるベストセラーです。本書の編集には『転職の思考法』の著者である北野唯我氏も関わっており、両書には通底する思想が流れています。この本は、単なるメモの取り方を紹介するものではなく、メモを通じて日常の出来事をアイデアに変え、自己分析を深め、夢を実現するための「知的生産術」を説いています。

『転職の思考法』を実践する上で不可欠なのが、「自分のタグを言語化する」「自分のBeingを見つける」といった深い自己分析です。しかし、多くの人は「どうやって自己分析すればいいのか分からない」という壁にぶつかります。『メモの魔力』は、その具体的な「やり方」を教えてくれます。

本書で紹介される「ファクト→抽象化→転用」というフレームワークは、キャリアの自己分析に非常に有効です。

- ファクト: 日々の仕事で感じたこと、経験したこと、成果などを書き出す。

- 抽象化: そのファクトから、自分の強み、価値観、興味の源泉など、本質的な要素(=タグやBeingの種)を抜き出す。

- 転用: 抽象化して見つけた本質を、今後のキャリアにどう活かすか(=アクションプラン)を考える。

『転職の思考法』がキャリア戦略の「What(何をすべきか)」と「Why(なぜすべきか)」を示してくれるのに対し、『メモの魔力』はその戦略を考えるための具体的な「How(どうやるか)」という武器を与えてくれます。 日々の気づきをメモに取り、自己分析を習慣化することで、『転職の思考法』で学んだコンセプトを、机上の空論ではなく血肉の通った自分だけの戦略へと昇華させることができるでしょう。

③ このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思ったら読む 転職の思考法

3冊目として、あえて本書そのものである『このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思ったら読む 転職の思考法』を再読、深掘りすることをおすすめします。他の本に手を出す前に、まずはこの一冊に凝縮されたエッセンスを骨の髄までしゃぶり尽くすことが、最も効果的な場合も多いからです。

特に、「転職か、それとも現職残留か」という二者択一で悩んでいる人にとっては、本書の再読が極めて重要になります。本書のタイトルは「転職の思考法」ですが、その本質は「より良いキャリアを築くための思考法」であり、必ずしも転職を推奨するものではありません。

再読する際には、特に以下の視点を持って読み返してみることをおすすめします。

- 現職でマーケットバリューを高める方法はないか?: 「技術資産」「人的資産」は、現職のままでも高めることが可能です。現職の環境を最大限に活用し、新しいプロジェクトに手を挙げる、社内のキーパーソンと意識的に関係を築く、会社の資格取得支援制度を利用するなど、今いる場所でできることはないかを本書のフレームワークに沿って考えてみましょう。

- 「転職しない」という積極的な選択: 本書の思考法を使って分析した結果、「今の会社は業界の生産性が高く、ユニークなタグを獲得できる機会も多い」という結論に至ることもあります。その場合、「転職しない」という選択は、消極的な残留ではなく、戦略的な判断となります。この確信が持てれば、現職での仕事に対するモチベーションも大きく変わるはずです。

『転職の思考法』は、読む人のキャリアステージや悩みによって、響く箇所が変わってくるスルメのような本です。一度読んだだけで満足せず、半年後、一年後と定期的に読み返すことで、その時々の自分に必要な新たな発見や気づきを与えてくれるでしょう。キャリアの道に迷った時にいつでも立ち返れる「原点」として、手元に置いておく価値のある一冊です。

まとめ

この記事では、北野唯我氏のベストセラー『転職の思考法』について、その核心的な内容、読むべき人、そして学びを実践に活かす方法を網羅的に解説してきました。

本書は、変化の激しい現代を生きる私たちビジネスパーソンにとって、単なる転職ノウハウ本ではなく、普遍的で本質的な「キャリアのOS」を提供してくれる一冊です。物語形式で語られるその内容は、難解なキャリア論を直感的に理解させ、読後には確かな思考の軸を打ち立ててくれます。

最後に、本記事で解説した『転職の思考法』の最重要ポイントを振り返りましょう。

- 自分の市場価値(マーケットバリュー)を正しく知る: キャリア戦略の全ての出発点です。「技術資産」「人的資産」「業界の生産性」という3つの要素の掛け算で、労働市場における自分の客観的な現在地を把握することが不可欠です。

- 希少性を高める「タグ」を掛け合わせる: 一つの分野で頂点を目指すのではなく、「100人に1人」レベルの複数の専門性(タグ)を掛け合わせることで、「100万人に1人」の希少な人材になるという戦略です。自分のタグを言語化し、戦略的に組み合わせ、獲得していく視点が重要になります。

- 仕事は「Being(どうありたいか)」で選ぶ: 目先の「To Do(仕事内容や条件)」に囚われるのではなく、仕事を通じて自分がどのような「状態・あり方」でいたいかという「Being」をキャリアの北極星に据えること。これにより、環境の変化に揺るがない、長期的で満足度の高いキャリア選択が可能になります。

もしあなたが、これからのキャリアに漠然とした不安を抱えていたり、自分の市場価値を知りたかったり、あるいは初めての転職を考えているのであれば、『転職の思考法』は間違いなくあなたの力になります。

しかし、最も重要なのは、本書を読んで得た学びを行動に移すことです。まずは自分のタグを言語化し、キャリアの棚卸しを始めること。そして、長期的な視点で自分の「Being」と向き合い、キャリアプランを描いてみること。 その小さな一歩が、あなたの未来を大きく変えるきっかけとなるはずです。

不確実な時代だからこそ、他人に依存するのではなく、自分自身の頭で考え、キャリアを切り拓いていく「思考法」が求められています。ぜひ本書を手に取り、あなただけのキャリアという名の航海へ、自信を持って漕ぎ出してみてください。