人生100年時代と言われる現代、60歳や65歳で定年を迎えた後も、意欲的に働き続けたいと考えるシニア層が増えています。長年培ってきた経験やスキルを社会で再び活かしたい、健康維持や社会とのつながりのために働きたい、あるいは経済的なゆとりを求めて、新たなキャリアを模索する60代・70代は決して少なくありません。

しかし、いざ転職活動を始めようとすると、「シニア向けの求人はあるのだろうか」「若い世代と同じように転職できるのか」といった不安や疑問が浮かぶかもしれません。確かに、シニアの転職には特有の課題や注意点が存在します。

一方で、労働人口の減少という社会的な背景から、経験豊富なシニア人材を積極的に採用しようとする企業が増えているのも事実です。企業がシニアに何を求めているのかを正しく理解し、適切な準備と戦略をもって臨めば、セカンドキャリアを充実させることは十分に可能です。

この記事では、シニアの転職市場の現状から、企業が求めるスキル、具体的な求人の探し方、そして転職を成功に導くための実践的なコツまで、60代・70代の転職活動に必要な情報を網羅的に解説します。これからのキャリアプランを考える上で、ぜひ参考にしてください。

目次

シニアの転職市場の現状

シニアの転職活動を始めるにあたり、まずは現在の市場環境を正しく理解しておくことが重要です。法改正による追い風や、社会構造の変化がシニアの雇用にどのような影響を与えているのか、具体的なデータや事実を基に見ていきましょう。

シニアの定義とは

一般的に「シニア」という言葉に明確な年齢の定義はありませんが、ビジネスシーンや公的な制度においては、特定の年齢層を指して使われることが多くあります。

まず、広い意味での「シニア」は、高齢者層全般を指す言葉として使われます。世界保健機関(WHO)では65歳以上を「高齢者」と定義しており、日本でもこれに倣うのが一般的です。

一方で、雇用に関連する法律では「高年齢者」という言葉が用いられます。「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」では、55歳以上を「高年齢者」と定義しています。 この法律は、年齢に関わらず誰もが意欲と能力に応じて働き続けられる社会を目指すためのものであり、シニアの雇用を考える上で非常に重要な基盤となっています。

転職市場においては、特に「ミドルシニア層」という区分けもよく見られます。これはおおむね40代から50代前半の中高年層を指し、その後の50代後半から60代、70代が「シニア層」として扱われることが多い傾向にあります。この記事では、主に60代以降の、定年後も見据えたキャリアを考える方々を「シニア」と想定して解説を進めます。

高年齢者雇用安定法の改正で雇用機会が拡大

シニアの転職市場を語る上で欠かせないのが、前述の「高年齢者雇用安定法」の存在です。この法律は、少子高齢化が急速に進展し、労働人口が減少する中で、働く意欲がある高年齢者が活躍し続けられる環境を整備するために制定されました。

これまでにも数度の改正が行われてきましたが、特にシニアの雇用機会に大きな影響を与えたのが2021年4月1日に施行された改正高年齢者雇用安定法です。この改正により、企業には以下のいずれかの措置を講じることが努力義務として課せられました。

- 70歳までの定年引き上げ

- 定年制の廃止

- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

- 70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入

このうち、特に重要なのが①から③です。改正前は「65歳までの雇用確保」が企業の義務でしたが、改正後は「70歳までの就業機会の確保」が努力義務となったのです。これは、国としてシニア層の就労を強く後押しする姿勢の表れであり、多くの企業が70歳まで働ける環境整備を進めるきっかけとなりました。

この法改正により、一つの企業で長く働き続ける選択肢が広がっただけでなく、転職市場全体においても「シニアを活用しよう」という機運が高まっています。企業はこれまで以上にシニアの労働力に目を向けるようになり、結果としてシニア向けの求人が増加し、転職の選択肢も広がりつつあると言えるでしょう。

参照:厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」

労働人口の減少でシニアの採用ニーズは増加傾向

日本の社会が直面する最も大きな課題の一つが、少子高齢化に伴う労働人口の減少です。総務省統計局のデータによると、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。

| 年 | 総人口(千人) | 生産年齢人口(15~64歳)(千人) | 65歳以上人口(千人) |

|---|---|---|---|

| 2020年 | 126,146 | 75,088 | 36,188 |

| 2023年 | 124,352 | 73,959 | 36,227 |

| 2030年(推計) | 119,125 | 67,730 | 37,264 |

| 2040年(推計) | 110,919 | 59,783 | 39,283 |

参照:総務省統計局「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」

このように、働き手の中核を担う層が減少していく中で、多くの企業は深刻な人手不足に悩まされています。この人手不足を解消するための有効な打ち手の一つが、経験豊富で働く意欲のあるシニア人材の活用です。

かつては「若手を採用して長期的に育てる」という考え方が主流でしたが、現在では「即戦力となる人材を確保したい」「多様な働き手を確保したい」というニーズが高まっています。このような背景から、シニア採用に積極的な企業は年々増加しており、特に以下のような点でシニア人材への期待が集まっています。

- 即戦力となる専門性: 長年のキャリアで培った知識やスキルは、研修コストをかけずに即戦力として期待できます。

- 若手への技術・ノウハウ伝承: ベテランが持つ暗黙知や職人技を若手に伝えることで、企業の技術力を維持・向上させます。

- 安定した労働力: 子育てなどが一段落しているケースが多く、勤務時間の制約が少なく安定して働ける人材として評価されています。

- 多様な視点: 豊富な人生経験やキャリアから生まれる多角的な視点は、組織の活性化や新たな発想に繋がります。

このように、法整備と社会構造の変化という二つの大きな追い風を受け、シニアの転職市場は確実に広がりを見せています。もちろん、課題がないわけではありませんが、シニアの活躍の場は着実に増えているという現状を理解することが、前向きな転職活動の第一歩となるでしょう。

シニアの転職は厳しい?そう言われる3つの理由

シニアの転職市場に追い風が吹いている一方で、「シニアの転職は厳しい」という声が聞かれるのも事実です。楽観視しすぎず、シニア転職特有の課題を直視し、対策を考えることが成功への近道です。ここでは、なぜシニアの転職が厳しいと言われるのか、その主な3つの理由を掘り下げて解説します。

① 求人の絶対数が少ない

シニアの転職が厳しいと言われる最大の理由は、若年層やミドル層と比較して、求人の絶対数が少ないという現実です。多くの企業では、長期的な人材育成や組織の年齢構成のバランスを考慮し、採用の中心を20代~40代に置く傾向が依然として根強くあります。

特に、以下のような求人はシニア向けには少ないのが実情です。

- 正社員の管理職・役員候補: 企業の根幹を担うポジションは、内部昇進や、より若い世代からの抜擢で補われることが多く、60代以上を対象とした求人は限定的です。

- 未経験者歓迎の総合職: ポテンシャル採用が中心となるため、主に若手層がターゲットとなります。

- 大規模な組織を率いるリーダー職: 新しい環境でゼロから人間関係を構築し、大きなチームを率いることは難易度が高いため、企業側も採用に慎重になります。

ただし、「求人が全くない」というわけではありません。求人の内容は、年齢層によって変化します。シニア層に求められるのは、「特定の専門性を活かした即戦力」としての役割や、「経験を活かしたサポート役」としての役割です。

例えば、経理や法務、品質管理といった専門職、あるいは若手の育成を担う顧問や技術指導員、人手不足が深刻な業界での現場スタッフなど、シニアの経験や安定性が求められる求人は確実に存在します。

重要なのは、若手と同じ土俵で勝負しようとするのではなく、シニアならではの価値が活かせる領域にターゲットを絞ることです。求人の絶対数が少ないという現実を受け入れつつも、ニッチな需要を見つけ出し、自身の経験といかにマッチさせるかという戦略的な視点が求められます。

② 年収が下がる可能性がある

現役時代、特に役職に就いていた方にとって、転職によって年収が下がる可能性が高いという点は、受け入れがたい現実かもしれません。これも、シニアの転職が厳しいと感じられる大きな要因の一つです。

年収が下がる主な理由は、以下の通りです。

- 役割の変化: 現役時代の管理職から、専門職やサポート職へと役割が変わることが多いため、役職手当などがなくなり、給与水準も変わります。

- 継続雇用制度との比較: 多くの企業では、定年後の再雇用制度を設けており、その際の給与は現役時代の5~7割程度に設定されるのが一般的です。転職市場におけるシニア向けの求人も、この水準を参考に給与が設定されているケースが少なくありません。

- 雇用形態の変化: 正社員ではなく、契約社員や嘱託社員、パート・アルバイスといった非正規雇用での採用が多くなることも、年収が下がる一因です。労働時間や責任の範囲が限定される分、給与もそれに見合った額になります。

- 退職金・年功序列制度の不在: 転職先の企業では、長年の勤続を前提とした退職金制度や年功序列型の賃金体系の恩恵を受けられないため、生涯賃金で考えると見劣りすることがあります。

しかし、年収ダウンをネガティブに捉えるだけではなく、働き方とのトレードオフとして考える視点も重要です。例えば、「年収は下がっても、責任の重圧から解放され、心身ともにゆとりのある働き方ができる」「週3日の勤務で、プライベートの時間を確保できる」といったメリットを享受できる場合もあります。

転職活動を始める前に、「なぜ働きたいのか」という目的を再確認し、自分にとっての最低限必要な収入額を把握しておくことが大切です。「生活費を補うため」「社会とのつながりを持ち、お小遣い程度を稼ぐため」など、目的によって求める年収は変わってきます。年収ダウンの可能性をあらかじめ許容し、収入以外の「やりがい」や「働きやすさ」といった価値基準を持つことが、満足のいく転職に繋がります。

③ 新しい職場環境への適応が課題になる

長年のキャリアで確立された仕事の進め方や価値観は、シニアにとって大きな強みであると同時に、新しい環境への適応を妨げる壁になる可能性も秘めています。

特に、以下のような点で適応が課題となるケースが見られます。

- 年下の上司や同僚との関係: 転職先では、自分よりもはるかに年下の上司や先輩社員から指示を受けたり、指導されたりする場面が必ず出てきます。これまでの経験からくるプライドが邪魔をして、素直に指示を聞き入れられなかったり、自分のやり方に固執してしまったりすると、人間関係が悪化し、職場で孤立してしまう恐れがあります。「年齢や過去の役職は関係ない」という謙虚な姿勢が不可欠です。

- ITスキルやツールの変化: 現代の職場では、ビジネスチャットツール(Slack, Microsoft Teamsなど)やWeb会議システム(Zoom, Google Meetなど)、クラウドでの情報共有などが当たり前になっています。こうした新しいテクノロジーに抵抗感を抱いたり、習得に時間がかかったりすると、業務の効率が落ち、周囲に迷惑をかけてしまうこともあり得ます。基本的なPCスキルはもちろん、新しいツールを積極的に学ぼうとする意欲が求められます。

- 企業文化やルールの違い: 企業には、それぞれ独自の文化や暗黙のルールが存在します。「前の会社ではこうだった」という考えに固執せず、まずは新しい職場のやり方を尊重し、理解しようと努める柔軟性が必要です。郷に入っては郷に従う姿勢が、円滑な人間関係を築く鍵となります。

これらの適応課題は、シニアの転職における大きなハードルです。しかし、裏を返せば、「謙虚さ」「学習意欲」「柔軟性」という3つの姿勢を意識的に示すことができれば、企業側の「扱いにくいのではないか」という懸念を払拭し、むしろ好印象を与えることができます。これまでの経験を誇りに思うことと、新しい環境で謙虚に学ぶことは両立可能です。そのバランス感覚こそが、シニアの転職を成功させる上で極めて重要な要素となるのです。

企業がシニアの転職者に求めるスキルや経験

シニアの転職活動を成功させるためには、企業が「なぜシニアを採用するのか」「シニアに何を期待しているのか」を正確に理解することが不可欠です。企業は単に人手不足を補うためだけでなく、シニアならではの価値に期待して採用活動を行っています。ここでは、企業がシニアの転職者に特に求めるスキルや経験について具体的に解説します。

これまでの経験で培った専門知識や即戦力

企業がシニアを採用する最大の理由は、長年の実務経験によって培われた専門知識と、それに基づく即戦力性です。若手社員のように、一から教育・研修を行う時間やコストをかける必要がなく、入社後すぐに特定の業務でパフォーマンスを発揮してくれることを期待しています。

具体的には、以下のような専門性が高く評価されます。

- 技術・製造系: 特定の機械の操作技術、品質管理のノウハウ、製品設計の知識、生産工程の改善スキルなど、長年の経験がなければ身につかない熟練の技。特に、レガシーシステムの保守や、後継者不足に悩む町工場などでは、ベテランの技術者が引く手あまたです。

- 管理部門系: 経理・財務(決算業務、税務申告、資金繰り)、法務(契約書レビュー、コンプライアンス体制構築)、人事・労務(採用、労務管理、社会保険手続き)など、企業の根幹を支えるバックオフィス業務の深い知識と実務経験。中小企業やベンチャー企業では、管理部門の体制が脆弱なことも多く、一人で幅広く対応できるベテランは非常に重宝されます。

- 営業・マーケティング系: 特定の業界における深い知識、顧客との強固な信頼関係、高度な交渉スキルなど。特に、既存顧客との関係を深めるルートセールスや、富裕層向けのコンサルティング営業などでは、人生経験豊富なシニアの落ち着いた対応が高く評価されます。

これらの専門知識をアピールする際は、「〇〇を△年間担当しました」といった漠然とした説明ではなく、「〇〇の知識を活かして、コストを△%削減した」「△△という課題を解決するために、□□という手法を導入し、生産性を×%向上させた」のように、具体的な実績や成果を数字で示すことが重要です。これにより、自身のスキルが企業にとってどれだけの価値を持つのかを客観的に伝えられます。

チームをまとめるマネジメント能力

管理職経験者であれば、そのマネジメント能力も大きなアピールポイントになります。ただし、ここで求められるのは、単に役職として部下を管理していた経験ではありません。多様なメンバーをまとめ、目標達成に向けてチーム全体のパフォーマンスを最大化させる実践的な能力が評価されます。

企業がシニアのマネジメント能力に期待する点は、主に以下の通りです。

- プロジェクトマネジメント: 複雑なプロジェクトの全体像を把握し、進捗管理、課題解決、関係部署との調整などを円滑に進める能力。多くの困難なプロジェクトを乗り越えてきた経験は、トラブル発生時の冷静な対応力にも繋がります。

- 組織運営: 部門の目標設定、予算管理、業務プロセスの改善など、組織を円滑に運営してきた経験。特に、組織の立ち上げや再建に関わった経験は高く評価されます。

- リスク管理: 潜在的なリスクを予見し、未然に防ぐための対策を講じる能力。豊富な経験からくる「勘」や「洞察力」は、若手にはない大きな強みです。

重要なのは、プレイヤーとしての能力だけでなく、チーム全体を俯瞰し、動かす力があることを示すことです。過去の役職名をアピールするのではなく、「〇人のチームを率いて、△という目標を達成した」「部門間の対立を調整し、□□という全社プロジェクトを成功に導いた」といった具体的なエピソードを交えて説明することで、再現性のあるスキルとして評価されやすくなります。

若手社員の育成・指導スキル

多くの企業が抱える課題の一つに、ベテランから若手への技術・ノウハウの継承があります。団塊の世代が退職し、組織の技術力が空洞化することに危機感を抱いている企業は少なくありません。そこで、シニア人材には、自身の持つ知識やスキルを次世代に伝える「指導役」「メンター」としての役割が期待されています。

これは、必ずしも管理職経験者だけに限った話ではありません。一人の専門家として、以下のような形で貢献できます。

- OJT(On-the-Job Training)指導: 現場で若手社員とペアを組み、実践的な業務を通じて具体的なスキルや仕事の進め方を教える。

- 技術顧問・相談役: 特定の専門分野に関する若手からの質問に答えたり、アドバイスをしたりする。公式な研修の場だけでなく、日々のコミュニケーションの中でのサポートが重要です。

- マニュアル作成・ナレッジ共有: 属人化しているノウハウや暗黙知を、誰もが理解できるように言語化・文書化し、組織の知的資産として残す。

面接などの場面では、「これまでの経験を活かして、若手の成長に貢献したい」という意欲を明確に伝えることが効果的です。単に自分のスキルをアピールするだけでなく、それを組織に還元し、企業の持続的な成長に貢献したいという姿勢を示すことで、採用担当者に「この人なら安心して若手を任せられる」という信頼感を与えられます。

豊富な人脈

長年のキャリアを通じて築き上げた社内外のネットワーク、すなわち「人脈」も、シニアならではの貴重な資産です。特に、営業職や購買、事業開発などの分野では、この人脈がビジネスを大きく動かすきっかけになることがあります。

企業がシニアの人脈に期待するのは、以下のような点です。

- 新規顧客の開拓: これまでの取引先や業界のキーパーソンとの繋がりを活かして、新たなビジネスチャンスを創出する。

- 協業パートナーの発掘: 異業種の知人などを通じて、自社の技術やサービスとシナジーを生み出せる提携先を見つける。

- 情報収集: 公には出てこない業界の動向や競合の情報を、信頼できる人脈から得る。

ただし、人脈をアピールする際には注意が必要です。前職の守秘義務に違反したり、「〇〇社の役員と知り合いです」といった自慢話に終始したりするのは逆効果です。「〇〇業界のキーパーソンとのネットワークを活かし、貴社の新規事業である△△の販路拡大に貢献できる可能性があります」のように、あくまで企業の利益にどう繋がるかという文脈で、謙虚に、かつ具体的に伝えることが重要です。人脈は、それ自体がスキルなのではなく、それを活用してビジネスに貢献できて初めて価値となります。

シニアが転職する4つのメリット

定年後のキャリアを考える際、多くの人が収入面を主な動機としますが、シニアが働くことのメリットはそれだけではありません。転職を通じて新たな役割を得ることは、心身の健康や生活の質そのものを向上させる多くのポジティブな効果をもたらします。ここでは、シニアが転職して働き続けることの4つの大きなメリットについて解説します。

① 健康寿命を延ばすことにつながる

働くことは、心身の健康を維持し、「健康寿命」を延ばす上で非常に有効な手段です。健康寿命とは、介護などを必要とせず、自立して健康に生活できる期間のことを指します。

働くことが健康寿命の延伸に繋がる理由は、主に以下の3点です。

- 身体的な活動の維持: 定期的に通勤し、職場で体を動かすことは、適度な運動習慣となります。特にデスクワークが中心だった方でも、通勤で歩くだけで足腰の筋力維持に繋がります。自宅に閉じこもりがちになるのに比べ、身体活動レベルが格段に高まり、生活習慣病の予防にも効果が期待できます。

- 脳の活性化: 仕事を通じて、新しい情報をインプットしたり、課題解決のために頭を使ったり、同僚とコミュニケーションを取ったりすることは、脳にとって良い刺激となります。常に頭を働かせる習慣は、認知機能の維持・向上に役立ち、認知症のリスクを低減させる可能性も指摘されています。「やらなければならないことがある」という適度な緊張感が、脳の老化を防ぐのです。

- 規則正しい生活リズム: 決まった時間に出勤することで、起床時間や就寝時間、食事の時間などが自然と規則正しくなります。この生活リズムが、自律神経のバランスを整え、心身のコンディションを良好に保つ基盤となります。

厚生労働省の調査でも、就労している高齢者の方が、就労していない高齢者よりも健康状態が良いと回答する割合が高いというデータがあります。働くことは、単にお金を稼ぐだけでなく、自分自身への最も効果的な健康投資の一つと言えるでしょう。

② 新しいスキルや知識を習得できる

「もうこの歳で新しいことを覚えるのは…」と考える方もいるかもしれませんが、人間は何歳になっても学び、成長できます。転職は、新しいスキルや知識を習得するための絶好の機会を提供してくれます。

これまでのキャリアとは異なる業界や職種に挑戦すれば、全く新しい知識や技術を学ぶことになります。例えば、長年製造業にいた方が介護業界に転職すれば、介護の専門知識やコミュニケーションスキルを新たに身につけることになるでしょう。

また、同じ職種であっても、職場が変われば仕事の進め方や使用するツールは異なります。これまで使ったことのなかった会計ソフトや、ビジネスチャットツール、Web会議システムなどを使いこなせるようになれば、それは自身のスキルアップに他なりません。特に、デジタルスキルの習得は、今後のキャリアの選択肢を広げる上で非常に重要です。

新しいことを学ぶプロセスは、知的好奇心を満たし、脳を活性化させます。できなかったことができるようになる喜びは、年齢に関係なく、大きな自信と自己肯定感をもたらします。「自分はまだ成長できる」という実感は、日々の生活に張りを与え、人生をより豊かなものにしてくれるでしょう。

③ 社会とのつながりを維持できる

定年退職後、多くの人が直面するのが「社会からの孤立」という問題です。これまで毎日顔を合わせていた同僚との関係が途切れ、地域社会にも馴染めず、自宅に一人でいる時間が増えてしまうケースは少なくありません。このような社会的孤立は、精神的な健康を損なう大きな要因となります。

転職して働き続けることは、職場というコミュニティを通じて、社会との継続的なつながりを維持する上で極めて重要です。

- 多様な世代との交流: 職場では、同世代だけでなく、若手社員やミドル層など、様々な年齢の人々と関わることになります。世代の異なる人々との何気ない会話は、新しい価値観や情報に触れる機会となり、視野を広げてくれます。

- 共通の目標を持つ仲間: チームの一員として、共通の目標に向かって協力し合う経験は、連帯感や一体感を生み出します。誰かの役に立っている、自分は必要とされているという「所属意識」や「役割意識」は、生きがいを実感する上で欠かせない要素です。

- 社会の一員としての実感: 納税や社会保険料の負担を通じて、あるいは自社の製品やサービスを通じて社会に貢献しているという実感は、自尊心を高めます。自分も社会を支える一員であるという意識は、日々の生活に目的意識と張りをもたらします。

職場という「居場所」があることは、精神的な安定に大きく寄与します。仕事上の付き合いだけでなく、そこからプライベートでも交流する友人ができることもあります。社会との接点を持ち続けることが、孤独感を解消し、精神的な若さを保つ秘訣なのです。

④ 安定した収入で生活にゆとりが生まれる

もちろん、経済的なメリットも非常に大きい要素です。公的年金は老後の生活を支える重要な基盤ですが、年金だけで現役時代と同じような生活水準を維持するのは難しいのが現実です。

転職して働くことで得られる給与収入は、年金収入を補い、経済的な安定性を大きく向上させます。この「プラスアルファ」の収入がもたらす生活のゆとりは、精神的な安心感に直結します。

- 生活費の心配の軽減: 日々の食費や光熱費、医療費などの支払いに不安を感じることなく、安心して暮らせます。予期せぬ出費があった場合にも、貯蓄を取り崩すことなく対応できる余裕が生まれます。

- 趣味や自己投資への活用: 旅行や観劇、スポーツなどの趣味にお金を使ったり、新しいことを学ぶための講座に通ったりと、人生を楽しむための選択肢が広がります。経済的な制約から解放されることで、よりアクティブで充実したセカンドライフを送れます。

- 家族への貢献: 子供や孫へのプレゼントや援助、配偶者との記念日の食事など、大切な人のためにお金を使うことができます。これは、家族関係を良好に保つ上でもプラスに働きます。

このように、働くことで得られる安定収入は、単に生活を維持するためだけでなく、人生をより豊かに、主体的に楽しむための原資となります。経済的な自立は、精神的な自立にも繋がり、自信を持ってセカンドキャリアを歩むための力強い支えとなるでしょう。

シニアが活躍しやすい!おすすめの業界・職種

シニアの転職を成功させるためには、やみくもに求人を探すのではなく、「シニアが求められている場所」を戦略的に狙うことが重要です。ここでは、人手不足でシニアの活躍が期待される業界や、経験不問で始めやすい職種、そしてこれまでのキャリアを直接活かせる職種について、具体的に紹介します。

人手不足でシニアの活躍が期待される業界

一部の業界では、深刻な人手不足から年齢や性別を問わず、働く意欲のある人材を積極的に採用しています。特にシニアの持つ「安定性」や「真面目さ」が高く評価される傾向にあります。

建設業界

建設業界は、技術者の高齢化と若者の入職者減により、恒常的な人手不足に悩まされています。そのため、経験豊富なシニア技術者は引く手あまたです。

- 求められる役割: 施工管理、現場監督、積算、設計、安全管理など。特に、各種施工管理技士の資格を持つベテランは非常に重宝されます。

- 魅力とポイント: これまで培ってきた専門知識や現場経験をダイレクトに活かせます。若手技術者への指導・育成役としても大きな期待が寄せられます。体力的にフルタイムの現場勤務が難しい場合でも、安全パトロールや書類作成、若手のサポートといった形で関わる働き方もあります。

不動産業界

不動産業界の中でも、特にマンション管理やビルメンテナンスの分野はシニアが活躍しやすい領域です。丁寧なコミュニケーション能力や誠実な対応が求められる仕事が多く、人生経験がプラスに働きます。

- 求められる役割: マンション管理員(コンシェルジュ)、ビルメンテナンス、設備管理、警備など。

- 魅力とポイント: 住民やテナントとの円滑なコミュニケーションが重要となるため、落ち着いた物腰のシニアは適任です。比較的、勤務時間がきっちりしており、体力的な負担が少ない求人が多いのも特徴です。宅地建物取引士(宅建)や管理業務主任者などの資格があれば、より専門的な仕事に就くことも可能です。

介護・福祉業界

超高齢社会の日本において、介護・福祉業界は最も人手不足が深刻な業界の一つです。国も処遇改善などを進めており、未経験者を含め、幅広い年齢層の人材を求めています。

- 求められる役割: 介護職員、ホームヘルパー、送迎ドライバー、調理補助、清掃スタッフなど。

- 魅力とポイント: 人生経験そのものが利用者に寄り添う力となるのが、この業界の大きな特徴です。相手を思いやる気持ちや、辛抱強さが活かせます。無資格・未経験から始められる仕事も多く、「介護職員初任者研修」などの資格を取得すれば、仕事の幅が広がり、キャリアアップも目指せます。短時間勤務や夜勤専従など、多様な働き方が選べるのも魅力です。

経験不問で始めやすい職種

「これといった専門スキルはないけれど、働きたい」という方にも、門戸は開かれています。未経験からでも安心して始められ、シニアが多数活躍している職種を紹介します。

警備員

施設やイベント会場の安全を守る仕事です。立ち仕事が基本ですが、体力レベルに応じた様々な現場があります。

- 仕事内容: 商業施設やオフィスビルの常駐警備、工事現場や駐車場での交通誘導警備、イベント開催時の雑踏警備など。

- ポイント: 真面目さや責任感が何よりも重要視されます。特別なスキルは不要で、入社後の法定研修で基本的な知識を学べます。一人で黙々と行う業務も多く、自分のペースで働きたい方に向いています。

清掃員

オフィスビルや商業施設、ホテル、病院などを清潔に保つ仕事です。健康維持のために体を動かしたい方にも人気があります。

- 仕事内容: 床の掃き拭き、トイレ清掃、ゴミ回収など。

- ポイント: 勤務時間が早朝や夕方以降に集中していることが多く、ダブルワークやプライベートとの両立がしやすいのが特徴です。丁寧な仕事ぶりが直接感謝されることも多く、やりがいを感じやすい仕事です。

マンション管理員

マンションの住民が快適に暮らせるようにサポートする仕事です。コミュニケーション能力が求められます。

- 仕事内容: 受付業務、共用部分の点検・清掃、業者対応、簡単なトラブル対応など。

- ポイント: 「マンションの顔」として、住民との良好な関係を築くことが大切です。穏やかな人柄や誠実な対応が信頼に繋がります。多くの場合、一人勤務で、勤務時間も決まっているため、自分のペースで働けます。

ドライバー

運転が好きであれば、有力な選択肢です。様々な種類のドライバー職があります。

- 仕事内容: タクシードライバー、役員送迎、介護施設の送迎ドライバー、軽貨物配送など。

- ポイント: 普通自動車免許があれば始められる仕事が多いのが魅力です。特に、安全運転を第一に考えられる落ち着いたシニアは、送迎などの業務で非常に信頼されます。

軽作業

工場や倉庫内での簡単な作業です。コツコツと取り組むのが好きな方に向いています。

- 仕事内容: 商品のピッキング(仕分け)、検品、梱包、シール貼りなど。

- ポイント: 単純作業の繰り返しが多いため、未経験でもすぐに覚えられます。マニュアルが整備されている職場が多く、安心して始められます。立ち仕事が多いですが、座ってできる作業もあります。

これまでの経験を活かせる職種

長年のキャリアで培ったスキルを直接活かしたい方は、専門性を発揮できる職種を目指しましょう。企業からの期待も高く、やりがいと高めの待遇を得られる可能性があります。

事務職

経理、総務、人事といった管理部門での経験は、どの企業でも通用するポータブルスキルです。

- 仕事内容: データ入力、書類作成、電話・来客応対、経理補助(仕訳入力など)、労務補助(勤怠管理など)。

- ポイント: 基本的なPCスキル(Word, Excel)は必須ですが、長年の事務経験で培った正確性や処理能力は大きな武器になります。特に、中小企業では一人が複数の業務を兼任することも多く、幅広い経験を持つベテランは頼りにされます。

営業職

コミュニケーション能力や交渉力に自信があるなら、営業職も選択肢です。シニアならではの信頼感が強みになります。

- 仕事内容: 既存顧客へのルートセールス、新規開拓、インサイドセールス(電話・メール中心)など。

- ポイント: 長年築いてきた人脈を活かしたリファラル営業や、富裕層向けの金融商品・不動産販売など、シニアの人生経験や落ち着きが信頼に繋がる分野で活躍が期待できます。体力的な負担が少ない内勤営業も増えています。

ITエンジニア

IT業界は技術の進歩が速い一方で、経験豊富なエンジニアへの需要は常に高い状態です。

- 仕事内容: システム開発・運用・保守、社内SE、テクニカルサポートなど。

- ポイント: COBOLなどを用いたレガシーシステムの保守・運用ができるベテランエンジニアは、金融機関などを中心に非常に需要が高いです。新しい技術を学ぶ意欲があれば、年齢に関係なく第一線で活躍し続けることが可能です。

コンサルタント

特定の分野で極めて高い専門性を持つ方は、コンサルタントや顧問として活躍する道があります。

- 仕事内容: 経営戦略、財務、人事、技術開発など、自身の専門分野に関するアドバイスや指導を行う。

- ポイント: 企業の経営課題に対して、第三者の客観的な視点から的確な助言を行うことが求められます。正社員としてではなく、業務委託契約で複数の企業と関わるなど、自由な働き方を選択しやすいのも特徴です。

シニア向け求人の探し方【5つの方法】

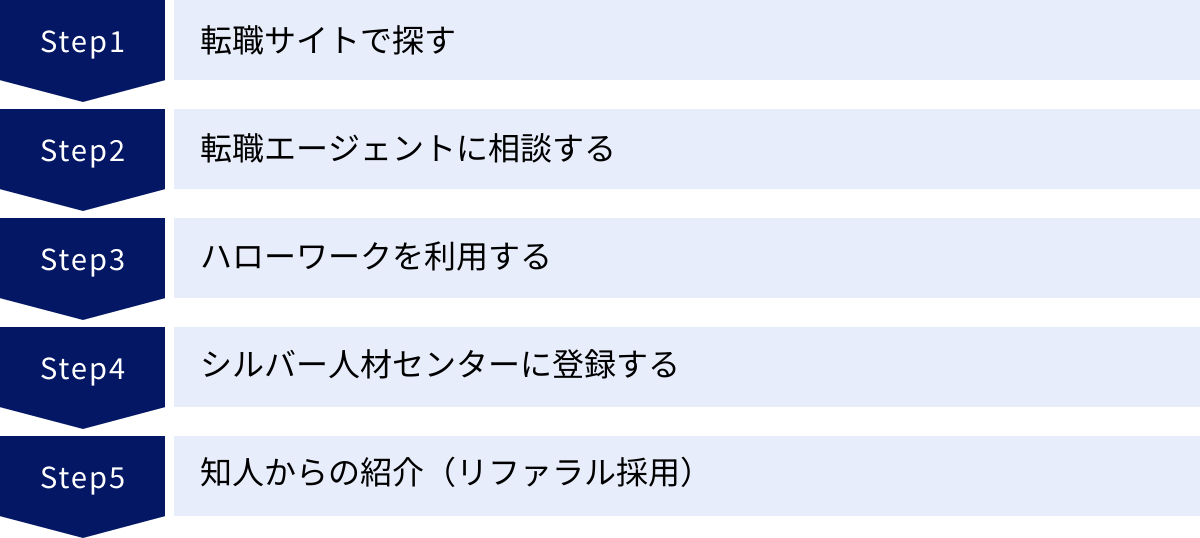

自分に合った仕事を見つけるためには、効果的な求人の探し方を知っておくことが不可欠です。シニアの転職活動では、若者向けのサービスだけでなく、シニアに特化したサービスや昔ながらの方法も有効です。ここでは、主な5つの探し方について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説します。

① 転職サイトで探す

現在、最も一般的な求人探しの一つが、インターネット上の転職サイトを利用する方法です。スマートフォンやパソコンがあれば、時間や場所を問わずに膨大な数の求人情報を閲覧できます。

- メリット:

- 求人数の多さ: 幅広い業界・職種の求人が掲載されており、多くの選択肢の中から比較検討できます。

- 手軽さ: 自宅にいながら、自分のペースで求人検索から応募まで完結できます。

- スカウト機能: 経歴を登録しておくと、興味を持った企業から直接オファーが届くこともあります。

- デメリット:

- 情報過多: 求人数が多すぎて、自分に合った求人を見つけ出すのに時間と手間がかかることがあります。

- 自己完結: 応募書類の作成や面接対策など、全て自分一人で行う必要があります。

- 活用のコツ:

- シニア向けサイトを利用する: 「マイナビミドルシニア」や「From40」など、40代以上のミドル・シニア層に特化した転職サイトを利用すると、効率的に求人を探せます。

- 検索キーワードを工夫する: 総合的な転職サイトでも、「60代 活躍中」「シニア歓迎」「定年後 再雇用」といったキーワードを組み合わせて検索することで、対象となる求人を絞り込めます。

② 転職エージェントに相談する

転職エージェントは、求職者と企業をマッチングさせる民間の人材紹介サービスです。登録すると、専任のキャリアアドバイザーが担当につき、キャリア相談から求人紹介、選考対策まで一貫してサポートしてくれます。

- メリット:

- 専門家によるサポート: キャリアの棚卸しを手伝ってくれたり、客観的な視点で強みを引き出してくれたりします。応募書類の添削や模擬面接など、選考通過率を高めるための具体的なサポートを受けられます。

- 非公開求人の紹介: サイトなどには公開されていない「非公開求人」を紹介してもらえる可能性があります。これには、好条件の求人や重要なポジションの求人が含まれることもあります。

- 企業との橋渡し: 給与や勤務条件などの交渉を代行してくれるため、自分では言いにくいこともスムーズに伝えられます。

- デメリット:

- 自分のペースで進めにくい: アドバイザーのペースに合わせて活動を進める必要があり、急かされているように感じることもあります。

- 求人を紹介されない場合もある: 経験やスキルによっては、紹介できる求人がないと判断されるケースもあります。

- 活用のコツ:

- シニア転職に強いエージェントを選ぶ: 大手総合型のエージェントだけでなく、ミドル・シニア層の支援実績が豊富なエージェントを選ぶと、より的確なサポートが期待できます。

- 正直に希望を伝える: 担当者には、これまでの経歴や希望条件、不安な点などを包み隠さず正直に話すことが、良いマッチングに繋がります。

③ ハローワークを利用する

ハローワーク(公共職業安定所)は、国が運営する総合的な雇用サービス機関です。全国各地に窓口があり、地域に密着した求人情報を提供しています。

- メリット:

- 地域密着の求人が豊富: 地元の中小企業の求人が多く、自宅から通いやすい職場を見つけやすいのが特徴です。

- 対面での相談が可能: 職員に直接、職業相談や求人紹介をしてもらえます。インターネットの操作が苦手な方でも安心して利用できます。

- シニア専門窓口がある: 「生涯現役支援窓口」など、シニアの就職を専門にサポートする窓口を設置しているハローワークも多くあります。

- デメリット:

- 求人の質にばらつきがある: 企業の掲載費用が無料なため、労働条件があまり良くない求人が含まれている可能性もあります。応募前にしっかり確認が必要です。

- 開庁時間が限られる: 平日の日中しか開いていないため、在職中に通うのが難しい場合があります。

- 活用のコツ:

- 定期的に通う: 新着求人は日々更新されるため、こまめに足を運んで情報をチェックすることが重要です。

- 各種セミナーを活用する: 応募書類の書き方セミナーや面接対策セミナーなどを無料で実施しているので、積極的に参加してみましょう。

④ シルバー人材センターに登録する

シルバー人材センターは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、都道府県知事から指定された公益社団法人です。営利を目的とせず、地域社会に密着した臨時的・短期的な仕事を紹介しています。

- メリット:

- 無理のない範囲で働ける: 「週に2~3日」「1日数時間」といった短時間・軽作業の仕事が多く、体力に自信がない方でも自分のペースで働けます。

- 地域社会への貢献: 公園の清掃や学童の見守りなど、地域に貢献できる仕事が多く、やりがいを感じやすいです。

- 仲間作りができる: 同じ地域の同世代の会員と交流する機会が多く、新たな仲間作りにも繋がります。

- デメリット:

- 収入は限定的: 仕事は請負または委任の形式で提供されるため、得られる収入(配分金)は限定的です。安定した高収入を目的とする方には向きません。

- 仕事の保証はない: 地域の企業や家庭からの発注状況によって仕事の量が変動するため、常に仕事があるとは限りません。

- 活用のコツ:

- 「生きがい」や「社会参加」を主目的とする: 収入よりも、健康維持や社会とのつながりを重視する方におすすめの方法です。

- 説明会に参加する: まずは地元のシルバー人材センターが開催する入会説明会に参加し、仕組みや活動内容を詳しく聞いてみましょう。

⑤ 知人からの紹介(リファラル採用)

前職の同僚や上司、取引先、友人といった知人からの紹介で仕事を見つける方法です。近年、企業側もミスマッチが少ない採用手法として「リファラル採用」を重視しています。

- メリット:

- ミスマッチが少ない: 紹介者が会社の内部事情や仕事内容をよく知っているため、入社後のギャップが少ない傾向にあります。

- 信頼性が高い: 紹介者からの推薦があるため、選考がスムーズに進みやすいです。

- 潜在的な求人に出会える: 公には募集していないポジションで、「〇〇さんのような経験がある人ならぜひ」と声がかかることがあります。

- デメリット:

- 機会が限定的: 縁やタイミングに左右されるため、この方法だけに頼るのは危険です。

- 断りにくい: 親しい間柄だと、条件が合わなくても断りにくいという精神的な負担があります。また、入社後に早期退職しにくいというプレッシャーも感じるかもしれません。

- 活用のコツ:

- 日頃から意思表示をしておく: 「定年後も働きたい」「〇〇のような経験を活かせる仕事を探している」と、周囲に意思表示をしておくことが、声がかかるきっかけになります。

- 公私の区別を明確にする: 紹介であっても、労働条件などは書面でしっかり確認し、曖昧な点は入社前に解消しておくことが重要です。

これらの5つの方法には、それぞれ一長一短があります。一つの方法に固執せず、複数の方法を並行して活用することが、より多くのチャンスを掴み、自分に最適な転職先を見つけるための鍵となります。

【比較】シニアにおすすめの転職サイト・転職エージェント

数ある転職サービスの中から、どれを選べば良いか迷う方も多いでしょう。ここでは、シニアの転職活動において特に評価が高く、実績のある転職サイトと転職エージェントをピックアップし、それぞれの特徴を比較しながら紹介します。

シニア向け求人が豊富な転職サイト

まずは、自分のペースで求人を探したい方向けの転職サイトです。シニア層をメインターゲットにしているサービスを利用することで、効率的に情報収集ができます。

| サービス名 | 種別 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| マイナビミドルシニア | 転職サイト | 40代・50代・60代に特化した求人情報サイト。正社員からパート、業務委託まで多様な雇用形態の求人を掲載。職種や勤務地、こだわり条件で細かく検索可能。 |

| From40 | 転職サイト | 40代・50代からの転職を応援するサイト。人生経験を活かせる求人が中心。企業からのスカウト機能も充実しており、待ちの姿勢でもチャンスがある。 |

| indeed | 求人検索エンジン | 様々な転職サイトや企業HPの求人情報を一括で検索できる。「シニア歓迎」「60代活躍中」「年齢不問」などのキーワードで検索するのが効果的。 |

マイナビミドルシニア

人材大手マイナビが運営する、40代以上のミドル・シニア層に特化した転職サイトです。長年の人材ビジネスで培ったノウハウと企業との太いパイプを活かし、質の高い求人を多数掲載しています。正社員、契約社員、パート・アルバイト、業務委託といった多様な雇用形態に対応しており、ライフスタイルに合わせた働き方を探しやすいのが大きな特徴です。サイトの使い方もシンプルで分かりやすく、PCやスマートフォンの操作に不慣れな方でも安心して利用できます。

(参照:マイナビミドルシニア公式サイト)

From40

株式会社ダトラが運営する、40代・50代の転職・求人情報に特化したウェブサイトです。特に、これまでのキャリアや人生経験を高く評価してくれる企業の求人が集まっています。「年収600万円以上」「管理職・マネージャー」といったハイクラスな求人から、「未経験OK」「週3日以内」といった柔軟な働き方ができる求人まで、幅広いニーズに対応しています。プロフィールを登録しておくと企業から直接オファーが届く「スカウト機能」が充実しているため、忙しい方でも効率的に転職活動を進められます。

(参照:From40公式サイト)

indeed

indeedは特定の転職サイトではなく、インターネット上にある様々な求人情報(企業の採用ページ、転職サイトなど)をまとめて検索できる「求人検索エンジン」です。圧倒的な情報量が最大の強みです。「職種名」と「勤務地」を入力するだけで、膨大な求人の中から条件に合うものを探せます。シニアの転職で活用する際は、キーワード欄に「シニア歓迎」「60代 採用」「年齢不問」「定年後」といった単語を追加するのがポイントです。思わぬ企業との出会いがあるかもしれません。

(参照:indeed公式サイト)

手厚いサポートが受けられる転職エージェント

キャリア相談や選考対策など、プロのサポートを受けながら転職活動を進めたい方には、転職エージェントの利用がおすすめです。

| サービス名 | 種別 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| リクルートエージェント | 転職エージェント | 業界最大級の求人数を誇る。全年齢層に対応しており、シニア向けの非公開求人も多数保有。キャリアアドバイザーのサポート体制も充実。 |

| doda | 転職エージェント | 転職サイトとエージェントの両機能を持つ。幅広い業界・職種の求人をカバーし、専門スタッフによる丁寧なキャリアカウンセリングに定評がある。 |

| パソナキャリア | 転職エージェント | オリコン顧客満足度調査で高評価を維持。特にハイクラス層の転職支援に強み。一人ひとりに寄り添った丁寧なサポートが魅力。 |

リクルートエージェント

株式会社リクルートが運営する、業界最大手であり、求人数・転職支援実績ともにトップクラスの転職エージェントです。その圧倒的な求人数の中には、一般には公開されていない非公開求人も多数含まれており、シニア向けのポジションも豊富にあります。各業界に精通したキャリアアドバイザーが、これまでの経験の棚卸しから強みの発見、応募書類の添削、面接対策まで、手厚くサポートしてくれます。転職に関するあらゆる情報やノウハウが蓄積されており、初めて転職エージェントを利用する方でも安心して相談できます。

(参照:リクルートエージェント公式サイト)

doda

パーソルキャリア株式会社が運営する、転職サイトと転職エージェントの機能を併せ持った総合転職サービスです。自分で求人を探しながら、エージェントサービスに登録してプロのサポートも受ける、といった柔軟な使い方が可能です。幅広い業種・職種の求人を網羅しており、キャリアアドバイザーが客観的な視点でキャリアプランの相談に乗ってくれます。特に、提出書類の添削や面接対策などのサポートが丁寧であると評判で、選考に不安がある方にとっては心強い味方となるでしょう。

(参照:doda公式サイト)

パソナキャリア

株式会社パソナが運営する転職エージェントで、特に丁寧で親身なサポートに定評があります。オリコン顧客満足度調査の転職エージェント部門で長年にわたり高い評価を得ていることからも、そのサポートの質の高さがうかがえます。年収アップを目指すハイクラス層の転職支援に強みを持ちますが、シニア層のキャリア相談にも丁寧に応じてくれます。「量より質」を重視し、求職者一人ひとりの希望や価値観に深く寄り添ったマッチングを心がけているため、じっくりと腰を据えて転職活動に取り組みたい方におすすめです。

(参照:パソナキャリア公式サイト)

これらのサービスは、それぞれに強みや特徴があります。一つに絞るのではなく、複数のサイトやエージェントに登録し、それぞれの良い点を活用することで、情報の幅が広がり、より満足のいく転職に繋がる可能性が高まります。

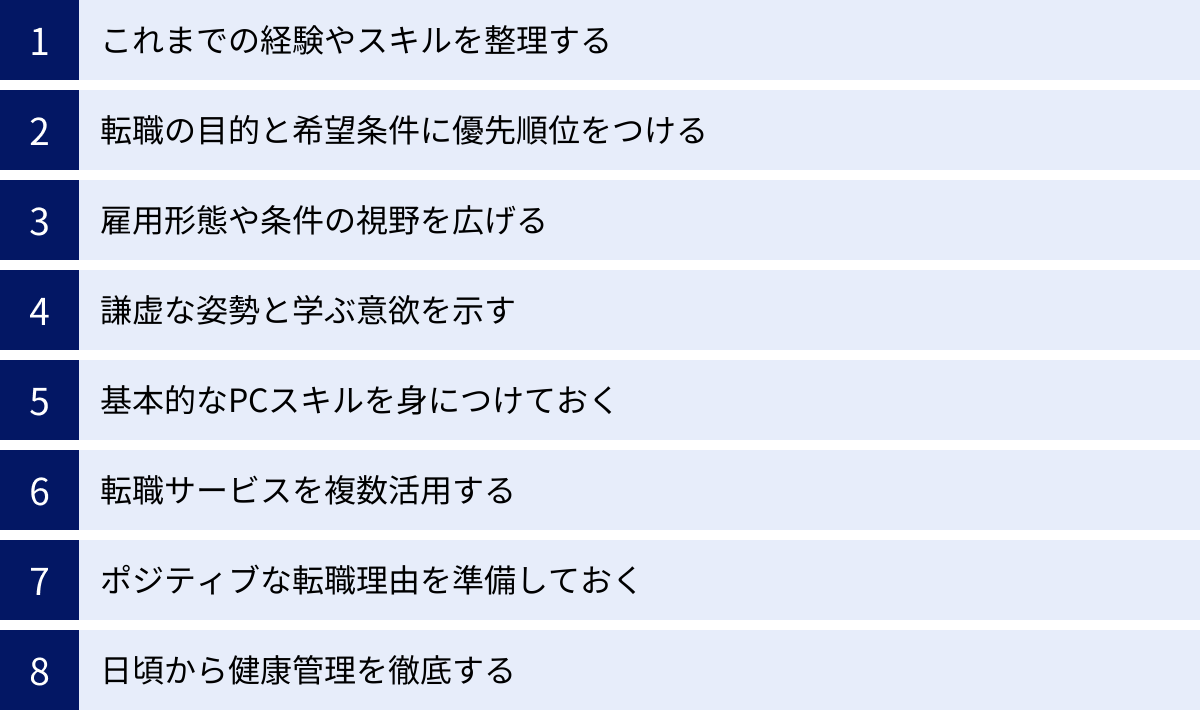

シニアの転職を成功させるための8つのコツ

シニアの転職活動は、若年層とは異なる視点と準備が必要です。ここでは、これまでの豊富な経験を最大限に活かし、採用担当者に「この人を採用したい」と思わせるための8つの具体的なコツを解説します。これらを実践することで、転職成功の確率を大きく高めることができるでしょう。

① これまでの経験やスキルを整理する

転職活動の第一歩であり、最も重要な作業が「キャリアの棚卸し」です。長年の職業人生で、自分が何を成し遂げ、どのようなスキルを身につけてきたのかを客観的に振り返り、言語化します。

- 具体的な方法:

- 時系列で、所属した部署、役職、担当した業務内容を書き出す。

- それぞれの業務で、どのような役割を果たし、どのような成果を出したかを具体的に記述する(例:「〇〇プロジェクトでリーダーを務め、前年比10%のコスト削減を達成した」)。

- 成功体験だけでなく、困難をどう乗り越えたかという失敗談や苦労話も、課題解決能力を示す貴重なエピソードになります。

- 身につけた専門知識、技術、資格、PCスキルなどをリストアップする。

この作業を通じて、自分の「強み」や「アピールポイント」が明確になります。これは、後の応募書類作成や面接対策の基礎となる、非常に重要なプロセスです。

② 転職の目的と希望条件に優先順位をつける

「なぜ転職したいのか」「新しい職場で何を実現したいのか」という転職の軸を明確にすることが、ミスマッチのない転職に繋がります。

- 目的の明確化:「収入のため」「健康維持のため」「社会貢献のため」「経験を活かすため」など、働く目的をはっきりさせましょう。

- 希望条件の整理と優先順位付け:

- 絶対に譲れない条件(Must): 最低希望年収、勤務地、勤務日数など。

- できれば叶えたい条件(Want): 仕事内容、会社の規模、福利厚生など。

- 妥協できる条件: 雇用形態(正社員にこだわらない)、多少の残業など。

すべての希望を100%満たす求人は稀です。あらかじめ優先順位をつけておくことで、求人を比較検討する際の判断基準が明確になり、迷いを減らすことができます。

③ 雇用形態や条件の視野を広げる

シニアの転職では、現役時代と同じ「正社員・フルタイム」という働き方に固執すると、選択肢を狭めてしまう可能性があります。

- 多様な働き方を受け入れる: 契約社員、嘱託社員、パート・アルバイト、業務委託など、様々な雇用形態を視野に入れる柔軟性が重要です。

- メリットを考える: 例えば、パートであれば勤務時間が短く、プライベートとの両立がしやすいです。業務委託であれば、自分の専門性を活かして、場所や時間に縛られずに働くことも可能です。

- 条件面の見直し: 年収が下がる可能性を受け入れ、「働きがい」や「ワークライフバランス」といった金銭以外の価値にも目を向けましょう。

「正社員でなければ」というこだわりを捨てることで、これまで見えてこなかった魅力的な求人に出会える可能性が広がります。

④ 謙虚な姿勢と学ぶ意欲を示す

長年の経験は大きな強みですが、それが「プライドの高さ」や「頑固さ」として映ってしまうと、採用担当者は「扱いにくい人材かもしれない」と懸念を抱きます。

- 年下の上司を尊重する: 転職先では、自分よりはるかに年下の社員が上司になることは日常茶飯事です。年齢や社歴に関わらず、相手の役職や役割を尊重し、敬意を払う姿勢が不可欠です。

- 「教えてもらう」姿勢: 「前の会社ではこうだった」という過去のやり方に固執せず、まずは新しい職場のルールや文化を素直に受け入れ、学ぼうとする姿勢を示しましょう。

- 面接でのアピール: 「これまでの経験を活かしつつも、新しい環境では新人として謙虚に学び、一日も早く貢献したいと考えております」といった言葉で、柔軟性と学習意欲をアピールすることが効果的です。

⑤ 基本的なPCスキルを身につけておく

現代のビジネスシーンにおいて、基本的なPCスキルは年齢を問わず必須の能力です。これができないと、任せられる仕事が極端に限定されてしまいます。

- 最低限習得すべきスキル:

- メール: ビジネスメールの基本的なマナー、添付ファイルの送受信。

- Word: 報告書や送付状などの文書作成。

- Excel: 簡単な表計算、データ入力、基本的な関数の使用(SUM, AVERAGEなど)。

- さらにあると良いスキル:

- PowerPoint: 簡単なプレゼンテーション資料の作成。

- Web会議ツール(Zoom, Teamsなど): オンラインでの会議に参加できる。

- ビジネスチャットツール(Slackなど): チーム内の円滑なコミュニケーション。

自信がない方は、地域の公民館やPCスクール、オンライン講座などを利用して、今のうちに習得しておくことを強くおすすめします。PCスキルがあるだけで、応募できる求人の幅が格段に広がります。

⑥ 転職サービスを複数活用する

最適な求人を見つけるためには、情報収集のチャネルを一つに絞らないことが重要です。

- それぞれの強みを活かす:

- 転職サイト: 幅広い求人から自分で探したい時に。

- 転職エージェント: 客観的なアドバイスや非公開求人を求める時に。

- ハローワーク: 地元の中小企業の求人を探したい時に。

- 情報の多角化: 一つのサービスだけでは得られない求人情報や、異なるキャリアアドバイザーからのアドバイスを得ることで、より客観的に自分の市場価値を判断できます。

最低でも転職サイト2〜3社、転職エージェント1〜2社に登録するなど、複数のサービスを並行して利用し、それぞれのメリットを最大限に活用しましょう。

⑦ ポジティブな転職理由を準備しておく

面接で必ず聞かれるのが「転職理由」です。ここでネガティブな印象を与えないよう、前向きな理由を準備しておくことが大切です。

- NGな理由:「定年でやることがなくなったから」「年金だけでは生活が苦しいから」といった受け身でネガティブな理由は避けましょう。

- OKな理由:

- 貢献意欲:「これまでの〇〇の経験を活かして、貴社の△△という事業に貢献したい」

- 成長意欲:「定年を迎えましたが、まだまだ新しいことに挑戦し、社会との関わりを持ち続けたい」

- 共感:「貴社の〇〇という企業理念に共感し、ぜひ一員として働きたいと思った」

過去の経験と、応募先企業で実現したい未来を結びつけて語ることで、説得力のあるポジティブな転職理由になります。

⑧ 日頃から健康管理を徹底する

企業がシニアを採用する際に最も懸念するのが「健康面」です。長く安定して働いてもらえるかどうかは、採用の重要な判断基準となります。

- 具体的な取り組み: 定期的な運動(ウォーキングなど)、バランスの取れた食事、十分な睡眠を心がけ、健康診断を毎年受けるなど、日頃から自己管理を徹底しましょう。

- 面接でのアピール: 面接で健康状態について聞かれた際には、「健康には自信があります。毎朝のウォーキングを日課にしており、健康診断でも特に問題はありません」などと、具体的な取り組みを交えて答えることで、企業側の不安を払拭できます。

健康であることは、働く上での大前提です。自己管理能力の高さを示すアピールポイントにもなるため、日頃からの体調管理を怠らないようにしましょう。

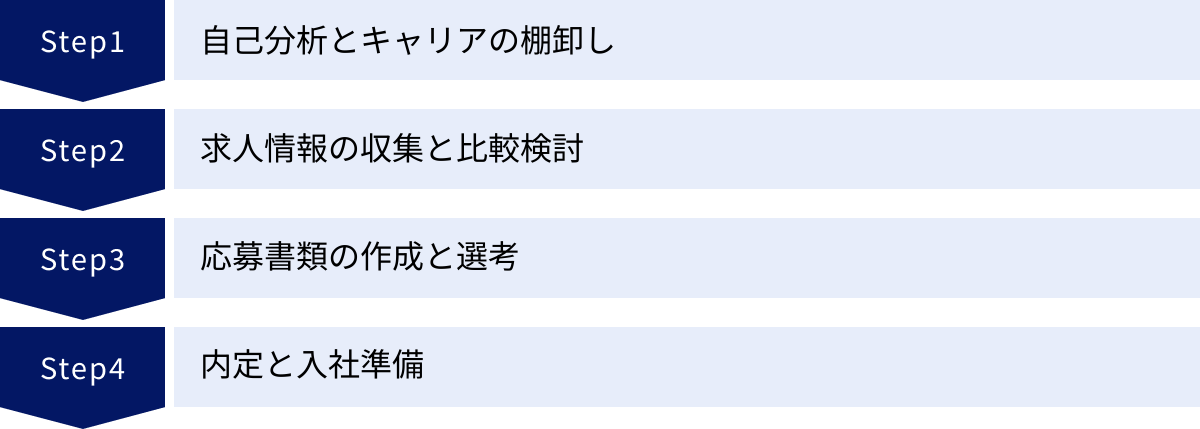

【4ステップ】シニアの転職活動の進め方

シニアの転職活動は、焦らず、計画的に進めることが成功の鍵です。ここでは、転職活動を始める準備から内定獲得、入社準備までの流れを、具体的な4つのステップに分けて解説します。このステップに沿って進めることで、迷うことなく、着実にゴールへと近づけます。

ステップ1:自己分析とキャリアの棚卸し

転職活動の土台となる、最も重要なステップです。ここでの準備が、後の活動全体の質を決定します。

- キャリアの棚卸し: まず、これまでの職業人生を詳細に振り返ります。所属した企業、部署、役職、担当業務、実績などを時系列で書き出していきましょう。特に、「どのような課題に対し、自分がどう考え、どう行動し、どのような結果(成果)を出したか」を具体的に掘り下げることが重要です。成功体験だけでなく、失敗から学んだことなどもリストアップします。

- スキルの洗い出し: 棚卸ししたキャリアの中から、自分の持つ専門知識、技術、資格、PCスキル、語学力、マネジメントスキルなどを具体的に洗い出します。これらが自分の「武器」となります。

- 価値観の明確化(Will/Mustの整理): 次に、「これからどう働きたいか」を考えます。「何のため(Why)に働くのか」(収入、やりがい、社会貢献など)という目的を明確にし、それに基づいて「絶対に譲れない条件(Must)」と「できれば実現したい条件(Want)」に優先順位をつけます。例えば、「週3日勤務は絶対」「勤務地は自宅から1時間以内」などがMust条件にあたります。

このステップで、自分の「できること(Can)」と「やりたいこと(Will)」、そして「譲れないこと(Must)」が明確になり、転職活動の軸が定まります。

ステップ2:求人情報の収集と比較検討

自己分析で定まった軸をもとに、具体的な求人情報を集めていきます。一つの方法に偏らず、複数のチャネルを並行して活用するのがポイントです。

- 情報収集チャネルの活用:

- 転職サイト:「マイナビミドルシニア」などのシニア向けサイトや、総合サイトで「シニア歓迎」などのキーワードで検索します。

- 転職エージェント: 登録してキャリアアドバイザーに相談し、非公開求人を含めた紹介を受けます。

- ハローワーク: 地元の求人情報を中心に探します。シニア向けの相談窓口も活用しましょう。

- 知人からの紹介: 周囲に転職活動中であることを伝え、情報提供を依頼します。

- 求人情報の比較検討: 集めた求人情報を、ステップ1で定めた「Must条件」「Want条件」と照らし合わせながら比較検討します。給与や待遇だけでなく、仕事内容が自分のスキルや経験(Can)と合っているか、企業の理念や文化が自分の価値観(Will)と合っているかを慎重に見極めましょう。少しでも興味を持った求人はリストアップしておき、応募の候補とします。

ステップ3:応募書類の作成と選考

応募したい企業が決まったら、選考プロセスに進みます。ここでの主役は「履歴書」と「職務経歴書」、そして「面接」です。

- 応募書類の作成:

- 履歴書: 誤字脱字がないように丁寧に作成します。特に「志望動機」欄は、なぜその企業でなければならないのか、自分の経験をどう活かせるのかを、使い回しではなく企業ごとに合わせて具体的に記述します。

- 職務経歴書: これがシニア転職の最重要書類です。単なる経歴の羅列ではなく、「企業が求めている人材」を意識し、ステップ1で棚卸しした経験の中から、応募先企業で活かせる実績やスキルを強調して記述します。成果は具体的な数字(売上〇%増、コスト〇%減など)で示すと説得力が増します。

- 面接対策:

- 想定問答集の作成:「自己紹介」「転職理由」「志望動機」「強み・弱み」「健康状態」など、頻出質問への回答を準備しておきます。

- 謙虚さと意欲のアピール: 豊富な経験をアピールしつつも、年下の上司や新しい環境にも柔軟に対応できる謙虚な姿勢と、学ぶ意欲を伝えることが重要です。

- 逆質問の準備: 最後に必ず聞かれる「何か質問はありますか?」という問いに対し、仕事内容や入社後の活躍に関する前向きな質問を2~3個用意しておくと、入社意欲の高さを示せます。

ステップ4:内定と入社準備

面接を通過し、企業から内定(採用内定通知)の連絡を受けたら、転職活動もいよいよ最終段階です。

- 労働条件の確認: 内定が出たら、企業から「労働条件通知書(雇用契約書)」が提示されます。給与、勤務時間、休日、業務内容、契約期間など、面接で聞いていた内容と相違がないか、隅々までしっかり確認しましょう。口約束ではなく、必ず書面で確認することがトラブルを防ぐ上で重要です。不明な点があれば、入社承諾前に必ず質問して解消しておきます。

- 入社の意思決定と手続き: 労働条件に納得できたら、正式に入社の意思を伝えます。企業によっては、健康診断書の提出や身元保証書の提出などを求められる場合がありますので、指示に従って準備を進めます。

- 退職手続き(在職中の場合): 現在の職場に退職の意思を伝えます。法律上は退職日の2週間前までに伝えればよいとされていますが、円満退職のためには、就業規則に従い、1~2ヶ月前には直属の上司に伝えるのが一般的です。後任者への引き継ぎを誠実に行い、お世話になった方々への挨拶も忘れないようにしましょう。

これらのステップを一つひとつ丁寧に進めることが、納得のいく転職を実現するための確実な道筋となります。

採用担当者に響く応募書類(履歴書・職務経歴書)の書き方

シニアの転職活動において、応募書類、特に「職務経歴書」は、面接に進むための非常に重要なパスポートです。採用担当者は毎日多くの書類に目を通しているため、短い時間で「この人に会ってみたい」と思わせる工夫が必要です。ここでは、採用担当者の心に響く応募書類を作成するための2つの重要なポイントを解説します。

企業が求める人物像を意識する

応募書類は、自分の言いたいことを一方的に書く「自己紹介書」ではありません。企業が「どのような人材を求めているのか」を深く理解し、そのニーズに応える形で自分の経歴をアピールする「提案書」であると考えることが重要です。

まず、応募する企業の求人票やウェブサイトを徹底的に読み込み、以下の点を分析します。

- 事業内容と課題: その企業はどのような事業を行っており、現在どのような課題(例:新規事業の拡大、業務効率化、若手育成など)を抱えているのか。

- 募集背景: なぜこのポジションで人材を募集しているのか(増員、欠員補充、新設部署など)。

- 求めるスキル・経験: 応募資格として、どのようなスキル、経験、資格が明記されているか。

- 求める人物像: 「コミュニケーション能力が高い方」「主体的に行動できる方」など、どのような人柄やスタンスが求められているか。

これらの分析を通じて、「企業が採用したい人物像」を具体的にイメージします。そして、自分のこれまでの経験やスキルの中から、その人物像に合致する要素を重点的にピックアップして職務経歴書に盛り込みます。

例えば、企業が「若手育成」を課題に挙げているのであれば、自身のマネジメント経験や後輩指導のエピソードを厚めに記述します。企業が「業務効率化」を求めているのであれば、過去に業務プロセスを改善してコスト削減や時間短縮に成功した実績を強調します。

このように、相手のニーズを先回りして「私はあなたの会社が探している人材ですよ」とアピールすることで、採用担当者の目に留まりやすくなります。すべての経歴を平等に書くのではなく、応募先に合わせて情報を取捨選択し、強弱をつける戦略的な視点が不可欠です。

企業にどう貢献できるかを具体的に記述する

採用担当者が最も知りたいのは、「この人を採用したら、自社にどのようなメリット(貢献)があるのか」という点です。したがって、応募書類では、自分のスキルや経験が、入社後どのように企業の利益に繋がるのかを具体的に示す必要があります。

職務経歴書の「自己PR」や「志望動機」の欄を活用して、この「貢献のビジョン」を明確に伝えましょう。ポイントは、抽象的な表現を避け、具体的な言葉で記述することです。

悪い例(抽象的):

「長年の営業経験を活かして、貴社の売上向上に貢献したいです。」

→ これでは、誰にでも言える内容で、具体的に何ができるのか全く伝わりません。

良い例(具体的):

「前職では、30年以上にわたり法人向けに〇〇(商材)の新規開拓営業に従事してまいりました。特に△△業界には深い知見と強力な人脈を築いており、5年間で担当エリアのシェアを15%から30%に拡大した実績がございます。この経験とネットワークを活かし、貴社が注力されている△△業界向けの新規販路開拓において、即戦力として売上目標の達成に貢献できると確信しております。」

この良い例では、以下の要素が具体的に盛り込まれています。

- 専門分野(Can): 「法人向け〇〇の新規開拓営業」「△△業界への深い知見と人脈」

- 実績(Fact): 「シェアを15%から30%に拡大」という具体的な数字

- 貢献の形(Contribution): 「△△業界向けの新規販路開拓で、即戦力として貢献」

このように、「自分の強み(実績に裏付けされたスキル)」と「企業のニーズ(求人内容から読み取った課題)」を結びつけ、「だから私はこう貢献できます」という論理的なストーリーを構築することが、説得力のある応募書類の鍵となります。職務経歴書は、あなたの能力を証明する「証拠集」であり、未来の貢献を約束する「企画書」なのです。

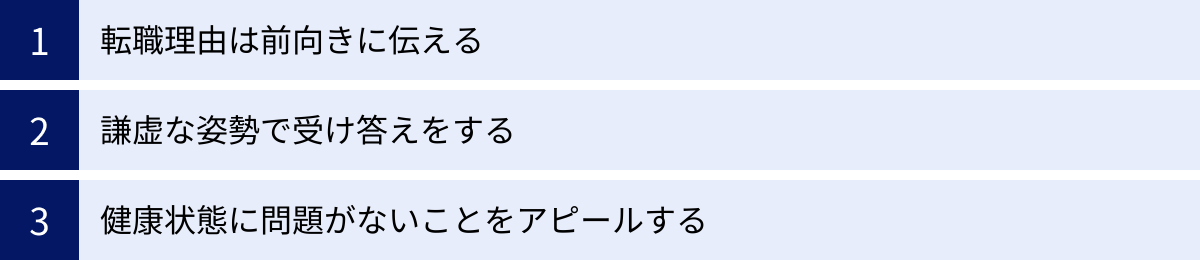

面接を突破するための3つの対策

書類選考を通過し、いよいよ面接です。シニアの面接では、スキルや経験はもちろんのこと、「人柄」や「柔軟性」「健康面」といった点が特に注目されます。採用担当者の懸念を払拭し、「この人と一緒に働きたい」と思わせるための3つの重要な対策を紹介します。

① 転職理由は前向きに伝える

面接で必ず質問される「転職理由(退職理由)」は、あなたの仕事に対する姿勢や価値観が表れる重要なポイントです。ここでネガティブな印象を与えてしまうと、その後の評価に大きく影響します。

避けるべきネガティブな転職理由の例:

- 「定年になって、特にやることもないので…」(意欲が感じられない)

- 「前の会社では給料が安くて…」(待遇への不満が強いと思われる)

- 「人間関係がうまくいかなくて…」(協調性に問題があると懸念される)

- 「年金だけでは生活が不安で…」(金銭的な動機しか見えない)

これらの理由は本音であったとしても、そのまま伝えるのは得策ではありません。たとえネガティブなきっかけがあったとしても、それをポジティブな意欲や目標に転換して伝えることが重要です。

好印象を与えるポジティブな転職理由の伝え方:

- 貢献意欲を軸にする:

「定年を一つの区切りと捉え、これまでの〇〇業界で培った知識と経験を、今度は新たな環境で社会に還元したいと考えるようになりました。特に貴社の△△という事業は、私の専門性と深く関わる分野であり、即戦力として貢献できると確信し、志望いたしました。」 - 学びや挑戦の意欲を軸にする:

「人生100年時代と言われる中で、定年後も健康である限りは社会との関わりを持ち、新しいことに挑戦し続けたいと考えております。貴社の〇〇という企業文化に魅力を感じ、これまでの経験を活かしつつも、新しい知識を吸収し、成長していきたいです。」

ポイントは、過去(経験)と未来(入社後の目標)を結びつけ、応募企業でなければならない理由を明確にすることです。「この会社で、これをやりたい」という主体的な姿勢を示すことで、採用担当者はあなたの入社意欲の高さを感じ取ってくれるでしょう。

② 謙虚な姿勢で受け答えをする

シニアの応募者に対して、採用担当者が抱く潜在的な懸念の一つに「プライドが高く、扱いにくいのではないか」という点があります。豊富な経験は大きな武器ですが、それが尊大な態度として映らないよう、終始謙虚な姿勢で受け答えをすることが極めて重要です。

- 年下の面接官にも敬意を払う: 面接官が自分より年下であることは珍しくありません。相手の年齢に関わらず、一人のビジネスパーソンとして敬意を払い、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。決して経験をひけらかしたり、上から目線で語ったりしてはいけません。

- 自分の意見を押し付けない: 質問に対しては、まず相手の意図を正確に理解し、結論から簡潔に答えることを意識します。自分の意見と異なることを言われた場合でも、一度「なるほど、そういうお考えもあるのですね」と受け止める姿勢を見せることが、柔軟性の高さをアピールすることに繋がります。

- 「学ぶ姿勢」を言葉にする: 「もしご縁をいただけましたら、これまでの経験は活かしつつも、一日も早く貴社のやり方を学び、チームに貢献できるよう努力いたします」といった言葉を自然に会話に盛り込むことで、新しい環境への適応力や協調性があることを示せます。

経験豊富であることと、謙虚であることは両立します。自信と謙虚さのバランスが、面接官に「この人なら安心して現場を任せられる」という信頼感を与えるのです。

③ 健康状態に問題がないことをアピールする

企業がシニアを採用する上で、最も現実的なリスクとして考えるのが健康問題です。急な体調不良による欠勤や、長期離脱の可能性を懸念するのは当然のことです。この不安を払拭するために、健康状態に問題がなく、安定して就労できることを積極的にアピールしましょう。

面接で健康状態について質問された際は、絶好のアピールチャンスです。

曖昧な回答例:

「はい、大丈夫です。」

→ これだけでは、何の根拠もなく、かえって不安にさせてしまう可能性があります。

具体的で安心感を与える回答例:

「はい、健康には自信があります。健康維持のために、毎朝30分のウォーキングを日課にしており、食事にも気をつけています。先月の健康診断でも特に異常はなく、医師からもお墨付きをいただいておりますので、業務に支障が出ることはございません。」

このように、日頃から健康維持のために具体的な取り組みをしていることを伝え、客観的な事実(健康診断の結果など)を添えることで、回答の信頼性が格段に高まります。自分から健康の話題を切り出す必要はありませんが、質問された際には、自信を持って、具体的に答える準備をしておきましょう。清潔感のある身だしなみや、ハキハキとした受け答えも、健康的な印象を与える上で重要です。

シニアが転職する際に知っておくべき注意点

希望に満ちて新しい職場に入社したものの、「こんなはずではなかった」と後悔することのないよう、シニアの転職には特有の心構えが必要です。入社後のミスマッチを防ぎ、円滑なセカンドキャリアをスタートさせるために、あらかじめ知っておくべき3つの注意点を解説します。

年収が下がる可能性を受け入れる

シニアの転職において、最も現実的に受け入れる必要があるのが「年収の低下」です。現役時代のピーク時に比べて、給与水準が下がるケースがほとんどです。この事実をあらかじめ理解し、許容しておくことが、精神的な安定と満足度の高い転職活動に繋がります。

年収が下がる主な要因は以下の通りです。

- 役割の変化: 経営層や管理職から、専門職やサポート職へと役割が変わるため、役職手当などがなくなり、基本給も現役時代より低く設定されることが一般的です。

- 雇用形態の変化: 正社員ではなく、契約社員や嘱託社員、パート・アルバイスといった、労働時間や責任範囲が限定された雇用形態が多くなるため、それに伴い給与も調整されます。

- 市場相場: 企業の定年後再雇用制度における給与水準(現役時代の5~7割程度)が、シニア向け求人の給与水準の一つの目安となっている場合があります。

この現実に対して、「なぜ働くのか」という原点に立ち返り、収入以外の価値基準を持つことが重要です。「年収は下がっても、責任の重圧から解放されて心にゆとりができた」「勤務時間が減り、趣味の時間を確保できるようになった」「社会との繋がりができて、毎日が充実している」など、金銭では測れないメリットに目を向けましょう。

転職活動を始める前に、公的年金の受給額を確認し、生活に必要な最低限の収入ラインを計算しておくことも大切です。その上で、収入への過度な期待は手放し、ワークライフバランスや働きがいといった新たな物差しで仕事を選ぶという視点の切り替えが求められます。

年下の上司のもとで働く可能性を理解する

新しい職場では、自分の子供や孫と同じくらいの年齢の社員が上司や先輩になることは、ごく当たり前のこととして起こり得ます。長年、自分が指示を出す立場にあった方ほど、この状況に戸惑いや抵抗を感じるかもしれません。

ここで重要になるのが、年齢や人生経験と、職場での役職・役割を完全に切り離して考えることです。職場においては、役職者がその業務における責任者であり、指示系統のトップです。相手がどれだけ年下であっても、その指示を素直に聞き入れ、尊重する姿勢がなければ、チームの一員として機能することはできません。

過去の栄光やプライドは、一旦脇に置きましょう。「昔は自分も部長だった」という意識が顔に出てしまうと、周囲はあなたを「扱いにくい人」と敬遠し、職場で孤立してしまう原因になります。

むしろ、年下の上司を積極的に立て、サポートする姿勢を見せることで、あなたの豊富な経験や人間性が高く評価されます。「〇〇課長の指示は的確ですね。私もこれまでの経験を活かして、全力でサポートさせていただきます」といったコミュニケーションを心がけることで、円滑な人間関係を築き、チーム全体のパフォーマンス向上に貢献できます。年齢に関係なく、相手への敬意を払うことが、信頼されるシニアの条件です。

新しい環境に馴染む努力を惜しまない

長年のキャリアで培った仕事の進め方や価値観は、あなたの大きな財産です。しかし、新しい職場には、その会社独自の文化やルール、仕事の進め方が存在します。これまでのやり方に固執することは、周囲との摩擦を生むだけです。

「郷に入っては郷に従え」という言葉の通り、まずは新しい環境に自分を合わせる努力が不可欠です。

- 積極的にコミュニケーションをとる: 自分から挨拶をしたり、ランチに誘ったりと、積極的に周囲と関わろうとする姿勢が、打ち解けるための第一歩です。飲み会などの社内イベントにも、無理のない範囲で参加してみると、意外な一面を知るきっかけになるかもしれません。

- 「前の会社では…」は禁句: 無意識に口にしてしまいがちな「前の会社ではこうだった」という言葉は、新しい職場への批判と受け取られかねません。過去と比較するのではなく、今の職場の良い点を見つけ、まずはそのやり方をマスターすることに集中しましょう。

- 分からないことは素直に聞く: 経験豊富だからといって、知らないことを知ったかぶりするのは禁物です。分からない業務やツールの使い方があれば、「すみません、教えていただけますか?」と年下の同僚にも素直に質問しましょう。その謙虚な姿勢が、周囲からの協力を得やすくします。

新しい環境に馴染むには、ある程度の時間とエネルギーが必要です。「自分は新人である」という意識を持ち、学ぶ姿勢と柔軟性を持ち続けることが、充実したセカンドキャリアを送るための最も重要な鍵となるでしょう。

シニアの転職に関するよくある質問

ここでは、シニアの転職活動において多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

65歳や70代でも転職はできますか?

はい、可能です。ただし、年齢が上がるにつれて求人の選択肢は限定的になるのが実情です。

2021年に改正された高年齢者雇用安定法により、企業には70歳までの就業機会を確保することが努力義務化されました。この法改正を追い風に、シニアの活用に前向きな企業は増えています。

65歳以上を対象とした求人は、主に以下のような特徴があります。

- 雇用形態: 正社員よりも、契約社員、嘱託社員、パート・アルバイト、業務委託の割合が高くなります。

- 職種: 専門知識を活かした顧問や技術指導、人手不足が深刻な介護・警備・清掃・ドライバーなどの職種、あるいは短時間の軽作業などが中心となります。

70代になると求人数はさらに少なくなりますが、不可能ではありません。特に、健康で働く意欲が高く、特定の分野で豊富な経験や専門性を持つ人材は、年齢に関わらず求められるケースがあります。ハローワークやシルバー人材センターなども活用しながら、根気強く探すことが重要です。

正社員として働くことは可能ですか?

可能性はありますが、若年層に比べてハードルは高くなります。

シニア向けの求人は、有期雇用の契約社員やパート・アルバイスが中心となるのが一般的です。しかし、正社員(無期雇用)としての採用が全くないわけではありません。

正社員として採用される可能性が高いのは、以下のようなケースです。

- 高い専門性を持つ人材: 企業の課題を解決できるような、代替の難しい専門スキルや技術、資格を持っている場合(例:経理部長経験者、特定の技術を持つエンジニア、難関資格保有者など)。

- 人手不足の業界: 業界全体で働き手が不足している建設業界や運送業界などでは、安定した労働力としてシニアを正社員で採用するケースがあります。

- 中小企業: 経営者の右腕となるような、経験豊富な人材を求める中小企業では、年齢よりも実績を重視して正社員採用を行うことがあります。

正社員にこだわりすぎると選択肢を狭めてしまうため、まずは契約社員などで入社し、働きぶりを評価されてから正社員登用を目指すというキャリアパスも有効な戦略の一つです。

未経験の職種に転職することはできますか?

はい、可能です。特に、人手不足の業界や、特別なスキルを必要としない職種では、未経験のシニアを歓迎する求人が多くあります。

未経験の職種に挑戦する場合、これまでの経験やプライドは一旦リセットし、「新人としてゼロから学ぶ」という謙虚な姿勢と強い意欲が何よりも重要になります。

未経験でも挑戦しやすい職種の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 介護職員: 深刻な人手不足から、未経験者向けの研修制度が充実しています。人生経験が活かせる仕事です。

- 警備員、清掃員、マンション管理員: いずれも入社後の研修で業務を覚えることができ、真面目さや誠実さが評価されます。

- ドライバー(送迎、軽貨物など): 普通免許があれば始められる仕事が多くあります。安全運転への意識が求められます。

- 軽作業(ピッキング、梱包など): マニュアル化されている単純作業が多く、すぐに仕事に慣れることができます。

年齢を理由に諦めるのではなく、「新しいことに挑戦したい」というポジティブな気持ちをアピールすることが、採用を勝ち取る鍵となります。

転職に有利な資格はありますか?

有利になる資格はありますが、「これさえあれば安泰」という万能な資格はありません。重要なのは、目指す職種や業界で求められる資格を取得することです。

資格は、客観的にスキルを証明する強力な武器になります。シニアの転職において、特に有効と考えられる資格には以下のようなものがあります。

- 専門職系の資格:

- 不動産業界: 宅地建物取引士、管理業務主任者、マンション管理士

- 建設業界: 各種施工管理技士(建築、土木など)、電気工事士

- 経理・会計: 日商簿記2級以上

- 介護・福祉系の資格:

- 介護職員初任者研修: 介護職の入門資格。これがあると応募できる求人の幅が大きく広がります。

- 介護福祉士: 国家資格であり、より専門的な仕事に就け、待遇面でも優遇されます。

- 汎用性の高い資格:

- MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト): WordやExcelなどのPCスキルを客観的に証明できます。

- 普通自動車第二種運転免許: タクシードライバーや運転代行など、旅客運送の仕事に必須です。

資格取得には時間と費用がかかりますが、転職への本気度を示すことにも繋がります。自分のキャリアプランに合わせて、戦略的に資格取得を検討してみましょう。