転職活動を成功させるためには、職務経歴書の作成や面接対策が重要であることは言うまでもありません。しかし、その土台となるのが「自己分析」です。自分自身のことを深く理解していなければ、自分に合った企業を見つけることも、自身の魅力を効果的にアピールすることもできません。

「自己分析は新卒の就職活動でやったきり」「転職で自己分析と言われても、何から手をつければいいかわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、転職を成功に導くための自己分析の重要性から、具体的なやり方、役立つフレームワーク、無料で使えるツールまで、網羅的に解説します。この記事を最後まで読めば、あなたは自分だけの「転職の軸」を見つけ、自信を持って選考に臨めるようになるでしょう。

目次

転職活動で自己分析が必要な理由

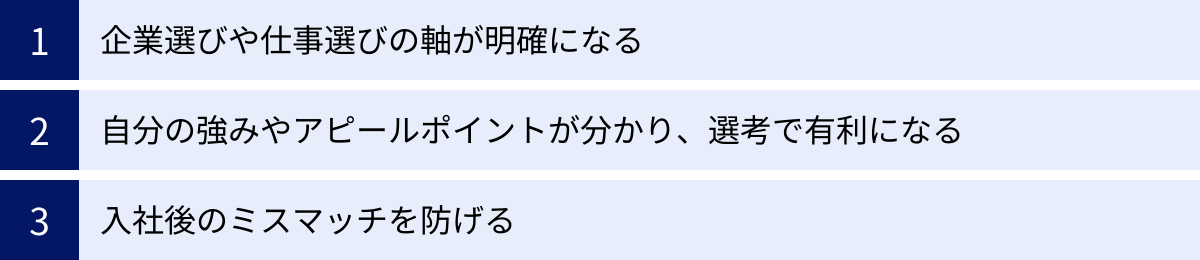

転職活動において、自己分析は羅針盤のような役割を果たします。多くの求人情報が溢れる中で、自分にとって最適な航路を見つけ、目的地である「納得のいく転職」にたどり着くためには、まず現在地と進むべき方向を正確に把握する必要があります。なぜ、転職活動で自己分析がこれほどまでに重要なのでしょうか。その理由は大きく分けて3つあります。

企業選びや仕事選びの軸が明確になる

転職活動を始めると、数え切れないほどの求人情報が目に入ります。給与、勤務地、職種、業界、企業規模など、さまざまな条件に目移りしてしまい、「どの企業に応募すれば良いのか分からない」という状態に陥ることは少なくありません。

自己分析を行う最大のメリットは、この情報の大海の中で溺れないための「自分だけの企業選びの軸」が明確になることです。

この「軸」とは、あなたが仕事や会社に対して「何を最も大切にしたいか」という価値観そのものです。例えば、以下のような項目が挙げられます。

- 仕事内容: 専門性を深めたいのか、未経験の分野に挑戦したいのか。裁量権の大きい仕事がしたいのか、チームで協力する仕事がしたいのか。

- 働き方: リモートワーク中心か、出社中心か。フレックスタイム制度を重視するか。残業時間はどの程度まで許容できるか。

- 企業文化・風土: 挑戦を歓迎する文化か、安定を重視する文化か。フラットな組織か、階層的な組織か。

- 待遇・評価: 成果主義で高い給与を目指したいのか、年功序列で安定した昇給を望むのか。福利厚生は何を重視するか。

- 事業内容・ビジョン: 社会貢献性の高い事業に関わりたいのか、成長性の高い業界で働きたいのか。企業の理念やビジョンに共感できるか。

自己分析を通じて、こうした項目に対する自分の考えや優先順位を明らかにします。例えば、「これまでの経験を活かして専門性を高めたいが、家族との時間も大切にしたいので、残業は月20時間以内で、リモートワークも可能な環境が理想だ」というように、具体的な軸が定まります。

この軸があれば、求人情報を見る際に「この企業は自分の軸に合っているか?」という視点でスクリーニングができるようになります。結果として、応募する企業を効率的に絞り込めるだけでなく、内定を得た際に「本当にこの会社で良いのだろうか」と迷うことが少なくなります。 転職は人生の大きな決断です。その決断に自信と納得感を持つために、自己分析は不可欠なプロセスなのです。

自分の強みやアピールポイントが分かり、選考で有利になる

転職の選考過程、特に職務経歴書や面接では、「あなたは何ができますか?」「なぜ当社で活躍できるのですか?」という問いに、具体的に答えなければなりません。採用担当者は、候補者が自社で成果を出せる人材かどうかを見極めようとしています。

ここで自己分析が真価を発揮します。自己分析は、これまでのキャリアで培ってきた経験やスキルを棚卸しし、それを「強み」として言語化する作業です。

多くの人は「自分の強みは何か」と問われると、漠然とした答えしか思い浮かばないことがあります。「コミュニケーション能力があります」「真面目です」といった抽象的な表現では、他の候補者との差別化は図れません。

自己分析では、過去の業務経験を深く掘り下げます。

- どのような課題があったか? (Situation)

- その課題に対して、どのような目標を立て、何をすべきだと考えたか? (Task)

- 具体的にどのような行動を取ったか? (Action)

- その結果、どのような成果が出たか? (Result)

この「STARメソッド」のようなフレームワークで経験を整理すると、「〇〇という課題に対し、関係部署を巻き込みながらプロジェクトを推進し、前年比120%の売上向上に貢献した」といった、具体的なエピソードに裏付けされた説得力のある強みが見つかります。

この強みは、応募する企業の求人内容と照らし合わせることで、さらに強力なアピールポイントに昇華します。企業が求めるスキルや人物像に対して、「私の〇〇という強みは、貴社のこのポジションでこのように活かせます」と具体的に提示できるため、採用担当者に「この人は自社で活躍してくれそうだ」という強い印象を与えることができます。

つまり、自己分析は、自分という商品を、企業という顧客に対して最も魅力的に見せるためのプレゼンテーション資料を作成するようなものです。自分の価値を正しく理解し、それを的確に伝えることで、選考を有利に進めることができるのです。

入社後のミスマッチを防げる

転職活動が成功裏に終わり、新しい会社に入社したものの、「思っていたのと違った…」と感じてしまう「入社後のミスマッチ」は、転職者にとっても企業にとっても不幸な結果です。ミスマッチは、早期離職につながる最大の原因の一つです。

このミスマッチはなぜ起こるのでしょうか。その多くは、転職活動中に企業に対する理解が不足していたり、あるいは自分自身が仕事に本当に求めているものを理解していなかったりすることに起因します。

徹底した自己分析は、この入社後のミスマッチを未然に防ぐための最も効果的な予防策となります。

自己分析を通じて、自分が「仕事に求めること(Will)」と「譲れない条件(Must)」が明確になります。例えば、「チームメンバーと頻繁にコミュニケーションを取りながら仕事を進めたい」という価値観を持っている人が、個人作業が中心で静かな環境の職場に入社すれば、大きなストレスを感じるでしょう。また、「プライベートの時間を確保することが最優先」と考えている人が、恒常的に長時間労働が求められる企業に入ってしまえば、長く働き続けることは困難です。

自己分析で自分の価値観や働き方の嗜好を深く理解していれば、企業選びの段階や面接の場で、その会社が自分に合っているかどうかをより注意深く見極めることができます。例えば、面接の逆質問の時間を使って、「チームでの協業はどのくらいの頻度で行われますか?」「社員の方々の平均的な残業時間はどのくらいですか?」といった、自分の軸に沿った質問をすることで、入社後の働き方を具体的にイメージし、ミスマッチのリスクを減らすことができます。

転職は、単に内定を得ることがゴールではありません。新しい環境で自分らしく、いきいきと働き、長期的なキャリアを築いていくことが真の成功です。そのためには、企業が自分を選ぶだけでなく、自分も企業を選ぶという視点が重要であり、その判断基準を与えてくれるのが自己分析なのです。

自己分析で明確にすべき3つのこと

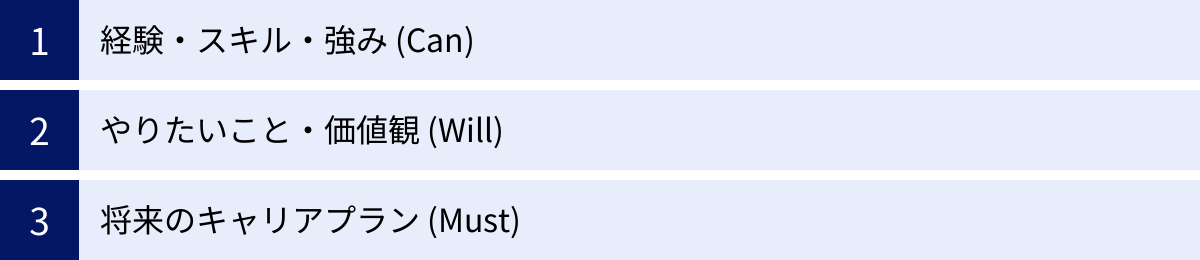

自己分析と一言で言っても、やみくもに自分について考えても堂々巡りになりがちです。効果的な自己分析を行うためには、明確にすべき3つの要素を意識することが重要です。それが「Can(できること)」「Will(やりたいこと)」「Must(やるべきこと)」です。これら3つの要素をバランスよく分析し、理解することで、転職活動の方向性が定まり、納得のいくキャリア選択につながります。

① 経験・スキル・強み (Can)

「Can」とは、あなたがこれまでの経験を通じて培ってきた「できること」、つまり具体的な経験、スキル、そして強みを指します。これは自己分析の最も基本的な土台となる部分であり、職務経歴書や面接でアピールする際の核となる要素です。

「Can」の分析は、単に「営業経験3年」「プログラミング言語(Java)が使える」といった事実をリストアップするだけでは不十分です。大切なのは、それらの経験やスキルが、どのような状況で、どのように発揮され、どんな成果に結びついたのかを具体的に掘り下げることです。

「Can」を深掘りするためのポイント

- 業務経験の棚卸し: これまで所属した会社、部署、担当したプロジェクトごとに、具体的な業務内容を書き出します。どんな役割を担い、どんな目標が設定されていたかを思い出しましょう。

- 実績の数値化: 達成した成果は、可能な限り具体的な数字で示します。「売上に貢献した」ではなく、「担当エリアの売上を前年比15%向上させた」「業務プロセスを改善し、月間10時間の工数削減を実現した」のように、誰が聞いても規模感やインパクトが分かるように表現することが重要です。数値化が難しい業務(例:バックオフィス業務)の場合は、「〇〇という仕組みを導入し、問い合わせ件数を半減させた」「新人教育のマニュアルを作成し、独り立ちまでの期間を1ヶ月短縮した」など、ビフォーアフターが分かるように記述します。

- スキルの具体化: 「コミュニケーション能力」や「リーダーシップ」といったポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)も、具体的な行動レベルまで分解します。「コミュニケーション能力」であれば、「立場の異なる複数の部署の意見を調整し、合意形成を図った経験」。「リーダーシップ」であれば、「5名のチームを率い、各メンバーの強みを活かしてプロジェクト目標を達成した経験」のように、具体的なエピソードを伴って語れるように準備します。

- 強みの発見: 上記のプロセスを通じて、自分が得意とすること、人から褒められること、困難な状況でも乗り越えられた要因などを分析し、それが自分の「強み」であると認識します。この強みは、自分では当たり前だと思っていることの中に隠れている場合も少なくありません。

この「Can」の分析を丁寧に行うことで、自分の市場価値を客観的に把握できます。そして、応募する企業に対して「私はこれだけのことができます。だから貴社に貢献できます」と、自信を持ってアピールするための根拠となります。

② やりたいこと・価値観 (Will)

「Will」とは、あなたが将来「やりたいこと」、つまり仕事に対する興味、関心、情熱、そして大切にしたい価値観を指します。「Can(できること)」が過去から現在にかけての分析であるのに対し、「Will」は未来に向けたあなたの意志や願望です。

転職において「Will」が重要なのは、仕事のモチベーションや働きがいに直結するからです。いくら「Can(できること)」が多くても、「Will(やりたいこと)」と一致していなければ、仕事は単なる作業になり、やりがいを感じられず、長続きしません。

「Will」を明確にするためのアプローチ

- モチベーションの源泉を探る: これまでの仕事やプライベートの経験を振り返り、「何をしている時に最も楽しかったか、夢中になれたか」「どんな瞬間に達成感や喜びを感じたか」を思い出してみましょう。「新しい知識を学ぶこと」「人に感謝されること」「困難な課題を解決すること」「美しいものを作ること」など、あなたの心を動かすものが何かを探ります。

- 価値観の優先順位付け: あなたが仕事や人生において何を大切にしているかを考えます。以下のような項目について、自分にとっての優先順位をつけてみましょう。

- 成長・挑戦: 新しいスキルを習得する、キャリアアップする、難易度の高い仕事に挑戦する。

- 安定・安心: 安定した給与や雇用、福利厚生が充実している、長期的に働ける。

- 貢献・影響力: 社会の役に立つ、人の助けになる、大きなインパクトを与える。

- 裁量・自由: 自分のペースで仕事を進められる、意思決定の権限がある。

- 仲間・風土: 尊敬できる上司や同僚と働く、チームワークを大切にする。

- プライベートとの両立: ワークライフバランスが取れる、趣味や家族との時間を大切にできる。

- 興味・関心の方向性: どんな業界、どんな商品・サービス、どんな技術に興味がありますか? 日頃から情報収集している分野や、プライベートで時間やお金を費やしていることの中に、あなたの「Will」のヒントが隠されていることがあります。

「Will」を明確にすることは、時に難しい作業です。「やりたいことが特にない」と感じる人もいるかもしれません。その場合は、逆に「やりたくないこと」「避けたいこと」をリストアップすることから始めるのも一つの手です。「ノルマに追われる営業はしたくない」「単調な作業の繰り返しは避けたい」といったネガティブな要素を排除していくことで、自分が望む方向性が少しずつ見えてきます。

「Will」を言語化することで、目先の条件だけでなく、長期的な視点で自分のキャリアを考え、心から「この仕事がしたい」と思える企業選びができるようになります。

③ 将来のキャリアプラン (Must)

「Must」とは、「Can(できること)」と「Will(やりたいこと)」を踏まえた上で、社会や市場の要請、そして自身のライフプランを考慮した際に「やるべきこと」を指します。これは、単なる願望(Will)を、実現可能な目標へと落とし込むための現実的な視点です。

「Can」と「Will」が重なる領域が理想の仕事だとしても、それだけでは不十分な場合があります。その仕事に需要がなければ(求人がなければ)転職は実現しませんし、将来性がなければ長期的なキャリアを築くことは難しいでしょう。

「Must」を考える上で重要な視点

- 市場の需要(転職市場の動向): 自分が持つスキル(Can)や、やりたいこと(Will)が、現在の転職市場でどれだけ求められているかを客観的に分析します。求人サイトで関連するキーワードで検索してみたり、業界のニュースをチェックしたりして、需要の高いスキルや職種は何か、将来性のある分野はどこかを把握します。

- 目標達成のためのステップ: 自分の理想のキャリア(Will)を実現するために、今「やるべきこと」は何かを考えます。例えば、「将来はWebサービスのプロダクトマネージャーになりたい(Will)」という目標がある場合、今の自分に足りないスキルや経験は何かを洗い出します。「まずはWebディレクターとして経験を積み、マーケティングやUI/UXの知識を身につける必要がある(Must)」というように、目標から逆算して、今回の転職で得るべき経験やスキルを具体化します。

- ライフプランとの整合性: 仕事は人生の一部です。結婚、出産、育児、介護、住宅購入といったライフイベントも考慮に入れる必要があります。「30代半ばまでには年収800万円に到達したい」「40歳までにはマネジメント経験を積んでおきたい」など、ライフプランから逆算して、いつまでに何を達成すべきか(Must)を考えることで、キャリアプランがより具体的で現実的なものになります。

- 妥協点・許容範囲の明確化: 理想を100%満たす転職先を見つけるのは困難です。そこで、「Must」の観点から「これだけは譲れない条件」と「ここは妥協できる条件」を整理しておくことが重要です。例えば、「年収は最低でも〇〇万円以上は必須(Must)だが、勤務地は都心から1時間圏内であれば許容できる」といったように、自分の中での優先順位と許容範囲を定めておきます。

「Must」を明確にすることで、あなたの転職活動は単なる「仕事探し」から、戦略的な「キャリア構築」へと進化します。 CanとWillという自分の内なる声に、Mustという社会や市場からの客観的な視点を加えることで、地に足のついた、持続可能で満足度の高いキャリアを築くことができるのです。

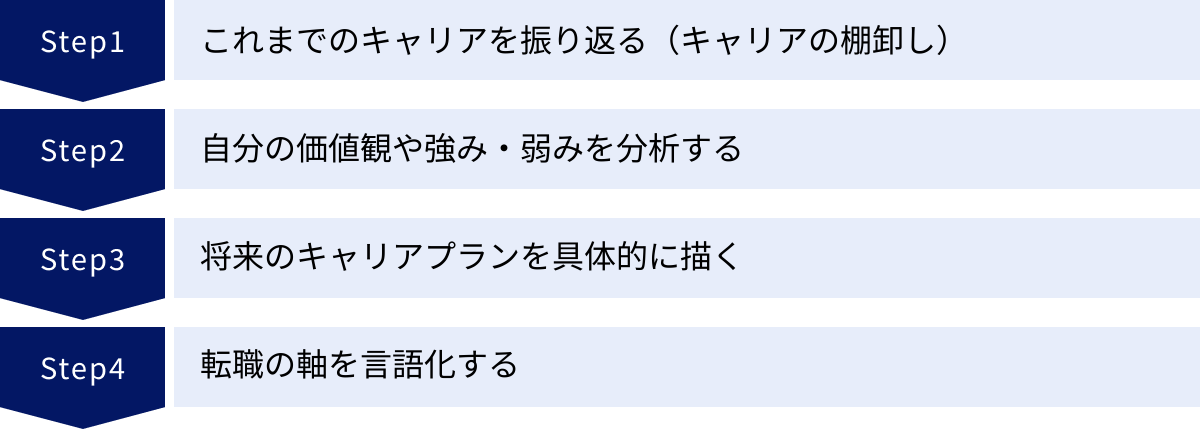

転職の自己分析、簡単な4つのステップ

自己分析の重要性や明確にすべきことは分かったものの、具体的にどう進めれば良いのか戸惑うかもしれません。ここでは、誰でも実践できる簡単な4つのステップに分けて、自己分析の進め方を解説します。このステップに沿って進めることで、体系的かつ効率的に自分自身を深く理解することができます。

① これまでのキャリアを振り返る(キャリアの棚卸し)

自己分析の第一歩は、過去を客観的に見つめ直すことから始まります。これを「キャリアの棚卸し」と呼びます。記憶を頼りにするだけでなく、実際に紙やデジタルツールに書き出していくことが重要です。思考が整理され、自分では気づかなかったパターンや事実を発見できます。

具体的な進め方

- 職務経歴を時系列で書き出す:

- 新卒で入社した会社から現在の会社まで、所属した期間、会社名、部署、役職を時系列でリストアップします。

- それぞれの部署やプロジェクトで、具体的にどのような業務を担当していたかを、できるだけ詳細に書き出します。「営業」と一言で終わらせず、「新規顧客開拓のためのテレアポ、既存顧客へのルートセールス、提案資料作成、クロージング」のように、業務内容を分解して記述します。

- 成功体験・失敗体験を掘り下げる:

- 各業務において、特に印象に残っている「成功体験」と「失敗体験」を思い出せるだけ書き出します。

- 成功体験: なぜ成功したのか? どのような工夫をしたか? 誰が関わっていたか? 周囲からどのような評価を受けたか? その時、どんな気持ちだったか?

- 失敗体験: なぜ失敗したのか? 何が原因だったか? その経験から何を学んだか? どうすれば次はうまくいくと思うか?

- 重要なのは、結果だけでなく、そのプロセスや背景、そしてその時の感情まで含めて記録することです。この感情の動きが、後のステップであなたの価値観を探るヒントになります。

- 実績や成果を具体的に記述する:

- キャリアの棚卸しにおいて、客観的な事実である「実績」を明確にすることは非常に重要です。可能な限り、数字を使って定量的に表現しましょう。

- 例:

- 売上〇〇円、達成率〇%

- コストを〇%削減

- リード獲得件数を月間〇件から〇件に増加

- 解約率を〇%改善

- 〇〇という業務の処理時間を〇時間短縮

- 数字で表せない定性的な成果も重要です。「新人教育のマニュアルを整備し、チーム全体の業務効率を向上させた」「部署間の連携を強化し、円滑なプロジェクト進行を実現した」など、具体的な貢献内容を書き出します。

このステップは、単なる職務経歴書のネタ出しではありません。自分のキャリアの事実を客観的に洗い出すことで、次のステップである「分析」の材料を揃える、非常に重要な準備段階です。時間をかけて丁寧に取り組むことをお勧めします。

② 自分の価値観や強み・弱みを分析する

ステップ①で洗い出したキャリアの事実(=材料)をもとに、自分という人間を多角的に分析していきます。ここでの目的は、事実の羅列から、自分自身の思考のクセ、得意なこと、苦手なこと、そして何に喜びを感じるのかといった「本質」を抽出することです。

分析の視点

- 共通点やパターンを見つける:

- ステップ①で書き出した成功体験に共通する要素は何かを探します。例えば、「データを分析して仮説を立て、実行した時にうまくいっている」「複数の人を巻き込んで、調整役を担った時に成果が出ている」といったパターンが見つかるかもしれません。これがあなたの「強み」や「得意な勝ちパターン」です。

- 逆に、失敗体験に共通する要素は何かを探します。「事前の準備不足で失敗することが多い」「一人で抱え込んでしまい、うまくいかなくなる」といった傾向が見つかれば、それがあなたの「弱み」や「改善すべき点」です。

- 感情の動きから価値観を探る:

- キャリアの棚卸しで記録した「感情」に注目します。「楽しかった」「やりがいを感じた」「充実していた」と感じたのは、どんな仕事や状況でしたか?

- 例えば、「難しい課題を解決した時に達成感を感じた」のであれば、あなたは「知的好奇心」や「問題解決」に価値を置いているのかもしれません。「お客様から『ありがとう』と言われた時に嬉しかった」のであれば、「他者貢献」があなたのモチベーションの源泉である可能性が高いです。

- このようにポジティブな感情が動いた瞬間を分析することで、あなたの「仕事における価値観」が明確になります。

- 強みと弱みを言語化する:

- 分析を通じて見えてきた自分の特徴を、具体的な言葉に落とし込みます。

- 強み: 「課題発見力」「計画実行力」「関係構築力」「分析力」「粘り強さ」など。重要なのは、その強みを裏付ける具体的なエピソード(ステップ①で洗い出したもの)とセットで語れるようにしておくことです。

- 弱み: 弱みは、単なる欠点として捉えるのではなく、「改善の余地がある点」または「強みの裏返し」としてポジティブに捉えることが重要です。「慎重すぎて決断が遅い」という弱みは、「リスクを多角的に検討できる」という強みとも言えます。面接では、弱みを自覚し、それを改善するためにどう努力しているかを伝えられるように準備します。

この分析のステップを通じて、漠然としていた自己イメージが、根拠のある具体的な「強み」「弱み」「価値観」として整理されていきます。

③ 将来のキャリアプランを具体的に描く

過去(ステップ①)と現在(ステップ②)の分析が終わったら、次は未来に目を向けます。自己分析を通じて明らかになった自分の「Will(やりたいこと)」と「Can(できること)」をベースに、これからどのようなキャリアを歩んでいきたいのか、具体的なプランを描いていきます。

キャリアプランを描くためのステップ

- 理想の将来像をイメージする:

- 時間軸を設定して、将来の自分を想像してみましょう。まずは自由に、制約を考えずに理想を描くことがポイントです。

- 3年後: どんなスキルを身につけ、どんな仕事をしているか? 役職は? 年収は?

- 5年後: チームリーダーになっているか? 専門家として活躍しているか? どんな役割を担っていたいか?

- 10年後: どのような立場で、社会や会社に貢献していたいか? 究極的にどんな人物になっていたいか?

- 仕事とプライベートの両面から考える:

- キャリアプランは仕事だけの話ではありません。結婚、育児、趣味、学びなど、プライベートでの理想の姿(ライフプラン)も同時に考え、それと両立できる働き方を模索することが、長期的に満足度の高いキャリアを築く上で重要です。

- 「子供が小学校に上がるまでは、家族との時間を優先できる働き方がしたい」「40歳までに専門分野の資格を取得したい」など、ライフプランとキャリアプランをすり合わせます。

- 目標達成への道筋を逆算する:

- 描いた理想の将来像(ゴール)に到達するために、今から何をすべきかを逆算して考えます。

- 例えば、「5年後にプロダクトマネージャーになる」という目標を立てたとします。そのためには、今回の転職でどのような経験を積む必要があるでしょうか? 「まずはWebディレクターとして企画からリリースまでの一連の流れを経験し、ユーザー調査やデータ分析のスキルを身につける必要がある」といったように、今回の転職をキャリアプラン実現のための一つのステップとして位置づけることができます。

このステップで描いたキャリアプランは、転職活動における羅針盤の「目的地」となります。この目的地が明確であればあるほど、次のステップである「転職の軸」がブレなくなり、面接での「将来のキャリアプランは?」という質問にも、自信を持って具体的に答えられるようになります。

④ 転職の軸を言語化する

ここまでの3つのステップは、いわば自分という素材を吟味し、調理法を考える過程でした。最後のステップは、それらを統合し、「今回の転職で何を成し遂げたいのか」という具体的な「転職の軸」として言語化することです。この軸こそが、企業選びから面接まで、あなたの転職活動全体を貫く背骨となります。

転職の軸を言語化するプロセス

- 分析結果を統合する:

- これまでの分析結果を一覧で眺められるようにまとめます。

- Can(できること): 自分の強み、実績、スキル

- Will(やりたいこと): 自分の価値観、興味、モチベーションの源泉

- Must(やるべきこと): キャリアプラン、市場価値、ライフプラン

- これら3つの要素が重なり合う部分、あるいは特に関連性の強い部分を探します。

- これまでの分析結果を一覧で眺められるようにまとめます。

- 「実現したいこと」と「譲れない条件」に分ける:

- 転職の軸は、大きく2つの要素で構成されます。

- 実現したいこと(攻めの軸): キャリアプランやWillに基づく、ポジティブな目標。「〇〇のスキルを活かして、より大規模なプロジェクトに挑戦したい」「社会貢献性の高い事業に携わり、やりがいを感じたい」など。

- 譲れない条件(守りの軸): 働き方や待遇に関する最低限のライン。「年間休日120日以上」「残業月20時間以内」「年収〇〇万円以上」など。

- 優先順位をつける:

- 書き出した「実現したいこと」「譲れない条件」のすべてを満たす企業は、現実的にはなかなか見つかりません。そこで、それぞれの項目に優先順位をつけます。

- 「絶対に譲れないもの」「できれば実現したいもの」「妥協できるもの」の3段階くらいに分けておくと、企業を比較検討する際に判断しやすくなります。

例えば、以下のように「転職の軸」が言語化できます。

- 最優先(実現したい): これまでのWebマーケティングの経験(Can)を活かし、急成長中のSaaS業界でグロースハックに挑戦したい(Will/Must)。

- 最優先(譲れない): 年収600万円以上。リモートワークと出社のハイブリッド勤務が可能であること。

- できれば実現したい: 少数精鋭のチームで、裁量権を持って働きたい。

- 妥協できる: 企業規模や知名度にはこだわらない。

このように言語化された「転職の軸」は、あなたの意思決定の明確な基準となります。 どの企業に応募するか、どの内定を受諾するかという重要な判断を、場の雰囲気や感情に流されることなく、冷静かつ合理的に下すための強力な武器となるのです。

自己分析に役立つフレームワーク

自己分析をより構造的かつ客観的に進めるために、確立されたフレームワークを活用することは非常に有効です。ここでは、転職の自己分析で特に役立つ代表的な4つのフレームワークを紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったものを試してみましょう。複数のフレームワークを組み合わせることで、より多角的な自己分析が可能になります。

自分史・モチベーショングラフ

「自分史」と「モチベーショングラフ」は、過去の経験を時系列で振り返り、その時の感情の浮き沈みを可視化することで、自分の価値観やモチベーションの源泉を客観的に探るためのフレームワークです。特に「何が自分をやる気にさせるのか」「どんな時に落ち込むのか」といった、自分の内面的な傾向を理解するのに役立ちます。

作成方法

- 横軸に時間、縦軸にモチベーションを設定:

- 横軸は、小学校、中学校、高校、大学、社会人1年目、2年目…というように、過去から現在までの時間を設定します。

- 縦軸は、モチベーションの高さを表します。中央をゼロとし、上に行くほどポジティブ(充実、楽しい)、下に行くほどネガティブ(辛い、苦しい)とします。

- 各時期の出来事を書き出す:

- それぞれの時期で、印象に残っている出来事を横軸に沿って書き出します。部活動、受験、アルバーイト、サークル活動、担当した仕事、プロジェクト、人間関係など、公私問わず思い出せることを書き出しましょう。

- モチベーションを点でプロットし、線で結ぶ:

- 書き出した各出来事に対して、その時のモチベーションがどのくらいのレベルだったかを縦軸上で評価し、点を打ちます。

- すべての点を時系列順に線で結ぶと、あなたの人生のモチベーションの波を表すグラフが完成します。

分析のポイント

- モチベーションが上がった(山になっている)時:

- それはどんな出来事でしたか?

- なぜモチベーションが上がったのでしょうか?(例:目標を達成した、人に認められた、新しいことに挑戦した)

- そこにはどんな共通点がありますか?

- この「山」の部分に、あなたの「Will(やりたいこと)」や「強み」のヒントが隠されています。

- モチベーションが下がった(谷になっている)時:

- それはどんな出来事でしたか?

- なぜモチベーションが下がったのでしょうか?(例:人間関係がうまくいかなかった、理不尽な要求をされた、単調な作業が続いた)

- そこにはどんな共通点がありますか?

- この「谷」の部分を分析することで、あなたが避けたい環境やストレスの原因、つまり「弱み」や「仕事選びで重視すべきでないこと」が見えてきます。

モチベーショングラフは、自分の感情のパターンを視覚的に捉えることができるため、直感的で分かりやすいのが特徴です。自分では気づかなかった「喜びのツボ」や「ストレスの地雷」を発見するきっかけになるでしょう。

Will・Can・Must

「Will・Can・Must」は、前述の「自己分析で明確にすべき3つのこと」をそのままフレームワークとして活用するものです。「やりたいこと(Will)」「できること(Can)」「やるべきこと(Must)」という3つの円を描き、それぞれの要素を書き出した上で、3つの円が重なる部分を探していくアプローチです。

このフレームワークの目的は、個人の願望(Will)、能力(Can)、そして社会的・市場的な要請(Must)の3つのバランスを取り、自分にとって最も理想的で実現可能性の高いキャリアの方向性を見つけることです。

実践方法

- 3つの円を描き、それぞれに要素を書き出す:

- Will(やりたいこと・ありたい姿): 興味のある分野、挑戦したい仕事、理想の働き方、大切にしたい価値観などを自由に書き出します。

- 例:「社会課題を解決する事業に携わりたい」「チームで何かを創り上げたい」「専門性を高めて第一人者になりたい」

- Can(できること・得意なこと): これまでの経験で得たスキル、知識、実績、人から評価される長所などを書き出します。

- 例:「データ分析とそれに基づく戦略立案」「プロジェクトマネジメント」「顧客との関係構築」

- Must(やるべきこと・求められること): 会社や社会から期待される役割、市場での需要、キャリアプランやライフプランから逆算して今やるべきことなどを書き出します。

- 例:「マネジメント経験を積む」「〇〇業界で実績を作る」「年収〇〇万円を確保する」

- Will(やりたいこと・ありたい姿): 興味のある分野、挑戦したい仕事、理想の働き方、大切にしたい価値観などを自由に書き出します。

- 円の重なりを分析する:

- WillとCanの重なり: 「やりたいこと」と「できること」が一致する領域。やりがいを感じやすく、すぐに強みとして活かせる仕事です。

- CanとMustの重なり: 「できること」と「やるべきこと」が一致する領域。市場価値は高いですが、本人の「やりたい」という気持ちが伴わないと、モチベーションが維持しにくい可能性があります。

- WillとMustの重なり: 「やりたいこと」と「やるべきこと」が一致する領域。強い情熱を持って取り組めますが、現時点でのスキル(Can)が不足している場合、学習や努力が必要です。

- Will・Can・Mustの3つが重なる部分: ここが、あなたにとって最も理想的で、かつ実現可能性の高いキャリアのスイートスポットです。転職活動では、この領域に合致する企業や職種をメインターゲットに据えるのが良いでしょう。

このフレームワークは、自分の内面的な欲求と、外部環境からの要求を整理し、バランスの取れたキャリア目標を設定するのに非常に役立ちます。

SWOT分析

SWOT分析(スウォット分析)は、もともと企業の経営戦略を立てる際に用いられるフレームワークですが、個人のキャリア分析にも応用できます。自分自身を内部環境と外部環境の2つの軸、そしてそれぞれをプラス要因とマイナス要因に分けて分析することで、自分の現状を客観的に把握し、今後の戦略を立てることができます。

- 内部環境(自分自身でコントロール可能)

- S (Strength) = 強み: 自分の長所、スキル、経験、実績など。

- W (Weakness) = 弱み: 自分の短所、スキル不足、苦手なことなど。

- 外部環境(自分自身ではコントロール困難)

- O (Opportunity) = 機会: 市場の成長、技術革新、人脈、法改正など、自分にとって追い風となる要因。

- T (Threat) = 脅威: 市場の縮小、競合の増加、景気後退など、自分にとって向かい風となる要因。

| プラス要因 | マイナス要因 | |

|---|---|---|

| 内部環境 | S: 強み (Strength) ・語学力(TOEIC 900点) ・海外営業での実績 ・異文化理解力 |

W: 弱み (Weakness) ・マネジメント経験の不足 ・国内市場に関する知識不足 ・デジタルマーケティングのスキル不足 |

| 外部環境 | O: 機会 (Opportunity) ・インバウンド需要の回復 ・企業のグローバル化加速 ・円安による輸出企業の好調 |

T: 脅威 (Threat) ・国際情勢の不安定化 ・AIによる言語翻訳技術の進化 ・特定の国への依存リスク |

分析後の戦略立案(クロスSWOT分析)

SWOTの4要素を洗い出した後、それらを組み合わせて具体的なアクションプランを考えます。

- 強み × 機会(積極化戦略): 自分の強みを活かして、外部の機会を最大限に利用するにはどうすればよいか?(例:語学力と海外営業経験を活かし、インバウンド需要を取り込もうとする観光業界にアプローチする)

- 強み × 脅威(差別化戦略): 外部の脅威を、自分の強みでどのように乗り越えるか?(例:AI翻訳ではできない、文化背景を理解した高度な交渉力で差別化を図る)

- 弱み × 機会(改善戦略): 外部の機会を逃さないために、自分の弱みをどう克服するか?(例:国内市場でのキャリアを考えるなら、まずデジタルマーケティングの講座を受講してスキルを補う)

- 弱み × 脅威(防衛・撤退戦略): 自分の弱みと外部の脅威が重なる最悪の事態を避けるにはどうすべきか?(例:マネジメント経験がなく、かつ市場が縮小している分野への転職は避ける)

SWOT分析は、自分自身の能力だけでなく、市場という外部環境まで含めてキャリアを考えることができるため、より戦略的な転職活動に繋がります。

マインドマップ

マインドマップは、中心となるテーマから放射状に思考やアイデアを広げていく発想法・思考整理法です。頭の中にあることを自由に、連想ゲームのように書き出していくことで、思考の制約を取り払い、自分でも気づかなかった願望やアイデアを発見するのに適しています。

作成方法

- 中心にテーマを書く: 紙やツールの中心に、自己分析のテーマを書きます。例えば「自分」「理想のキャリア」「転職」など。

- メインブランチ(大枝)を伸ばす: 中心テーマから連想される大きな項目を、太い線(ブランチ)で繋げて書き出します。例えば「強み」「弱み」「好き」「嫌い」「価値観」「経験」「スキル」など。

- サブブランチ(小枝)を伸ばす: 各メインブランチから、さらに連想されるキーワードや具体的なエピソードを、細い線で繋げて書き出していきます。

- 「強み」→「計画性」→「旅行の計画を立てるのが好き」→「プロジェクトの進行管理が得意だった」

- 「好き」→「学ぶこと」→「新しい本を読む」→「知らない分野のセミナーに参加する」

- 自由に連想を広げる: ルールはありません。思いつくままに単語、イラスト、色などを使いながら、思考をどんどん広げていきます。綺麗にまとめることよりも、とにかく量を出すことを意識します。

マインドマップのメリット

- 思考の全体像を把握しやすい: 自分の思考がどのように関連し合っているかを一覧できるため、バラバラだった情報が繋がり、新しい発見が生まれやすくなります。

- 発想が広がりやすい: 放射状の構造が、脳の連想機能を刺激し、直線的な思考では出てこないようなアイデアを引き出す助けとなります。

- 楽しく取り組める: ロジカルに考えるのが苦手な人でも、絵を描くような感覚で楽しみながら自己分析を進めることができます。

完成したマインドマップを眺めることで、特に枝葉が多く伸びている部分が、あなたの関心やエネルギーが強い領域である可能性が高いです。そこから自分のWillやCanのヒントを見つけ出すことができます。

自己分析を深めるための質問リスト

自己分析のフレームワークを使いつつ、さらに思考を深めるためには、自分自身に具体的な問いを投げかけることが効果的です。ここでは、「過去」「現在」「未来」の3つの時間軸に沿って、自己分析を深めるための質問リストを紹介します。静かな環境で、一つひとつの質問にじっくりと向き合ってみてください。答えは一つではありません。正直な気持ちを書き出してみましょう。

過去の経験やスキルを振り返る質問

過去の経験は、あなたの「Can(できること)」と、価値観が形成された背景を明らかにするための宝庫です。具体的なエピソードを思い出すことで、自己PRに厚みを持たせることができます。

仕事の成功体験に関する質問

- これまでの仕事で、最も大きな成果を出した経験は何ですか?

- その成果を出すために、具体的にどのような行動を取りましたか?(計画、実行、工夫した点など)

- そのプロジェクトや業務で、あなたの果たした役割は何でしたか?

- なぜその経験は成功したのだと思いますか?(自分のどんな能力が活かされたか)

- その成功体験を通じて、何を学びましたか?

- 上司や同僚、顧客から最も感謝された、あるいは褒められた経験は何ですか? それはなぜだと思いますか?

仕事の失敗・困難体験に関する質問

- これまでで最大の失敗、または最も困難だった仕事は何ですか?

- なぜその状況に陥ったのだと思いますか?(原因分析)

- その困難な状況を、どのように乗り越えようとしましたか?

- 最終的に、その経験から何を学びましたか?

- 今、同じような状況に直面したら、次はどう行動しますか?

スキル・知識に関する質問

- あなたが仕事で使ってきたスキル(専門スキル、ポータブルスキル)をすべて書き出してください。

- その中で、最も自信のあるスキルは何ですか?

- そのスキルを習得するために、どのような努力をしましたか?

- あなたのそのスキルは、他の人と比べて何が違う(優れている)と思いますか?

- 「〇〇のことなら、私に任せてください」と自信を持って言えることは何ですか?

現在の強み・弱み・価値観を把握する質問

過去の振り返りを踏まえ、今の自分自身が何を考え、何を感じているのかを明らかにします。これは、あなたの「Will(やりたいこと)」と、企業選びの軸を明確にするために不可欠です。

強み・弱みに関する質問

- あなたの長所(強み)は何だと思いますか? それを裏付ける具体的なエピソードは何ですか?

- あなたの短所(弱み)は何だと思いますか? それが原因で困った経験はありますか?

- その弱みを克服するために、何か意識していることや取り組んでいることはありますか?

- 友人や家族から、あなたはどのような人だと言われることが多いですか?

- 自分では当たり前だと思っているけれど、人から「すごいね」と言われることは何ですか?

- 時間を忘れるほど夢中になれることは何ですか?

モチベーション・価値観に関する質問

- 仕事において、どのような瞬間に「楽しい」「やりがいがある」と感じますか?

- 逆に、どのような瞬間に「つまらない」「ストレスだ」と感じますか?

- あなたが仕事をする上で、最も大切にしていることは何ですか?(3つ挙げてください)

- 「給与」「仕事内容」「人間関係」「働き方」「会社の安定性」「社会貢献性」の中で、あなたが最も重視するのはどれですか? 優先順位をつけてみてください。

- 尊敬できる上司や同僚には、どのような特徴がありますか?

- どのような企業文化や雰囲気の職場で働きたいと思いますか?

働き方・環境に関する質問

- 理想の1日の働き方を具体的に描写してみてください。(始業から終業まで)

- チームで働くのと、一人で黙々と働くの、どちらがよりパフォーマンスを発揮できますか?

- 裁量権が大きい仕事と、指示が明確な仕事、どちらを好みますか?

- 仕事とプライベートのバランスについて、どのように考えていますか?

- どのような人たちと一緒に働きたいですか?

未来のキャリアプランを考える質問

過去と現在の分析を基に、未来の理想像を描きます。これにより、「Must(やるべきこと)」が明確になり、転職活動が戦略的なものになります。

キャリアの方向性に関する質問

- 3年後、5年後、10年後、あなたはどのような人物になっていたいですか?(役職、スキル、役割など)

- 仕事を通じて、最終的に何を成し遂げたいですか?

- どのような分野の専門性を高めていきたいですか?

- 管理職(マネジメント)の道に進みたいですか? それとも専門職(スペシャリスト)の道を究めたいですか?

- もしお金の心配が一切なければ、どんな仕事をしてみたいですか?

転職で実現したいことに関する質問

- 今回の転職で、最も実現したいことは何ですか?

- 今の会社(環境)では実現できず、転職によって実現したいことは何ですか?

- 新しい職場で、どのようなスキルや経験を身につけたいですか?

- 5年後、転職して「良かった」と思えるために、今回の転職で何を得る必要がありますか?

- 年収はいくらくらいを希望しますか? その根拠は何ですか?

これらの質問に答えることで、あなたの思考は整理され、面接で頻繁に聞かれる「あなたの強みは?」「志望動機は?」「キャリアプランは?」といった質問に対して、一貫性があり、かつ自分自身の言葉で説得力のある回答ができるようになります。

無料で使える自己分析ツール7選

自己分析を客観的な視点からサポートしてくれるのが、Web上で利用できる診断ツールです。多くの転職サイトが、独自の診断ツールを無料で提供しています。質問に答えるだけで、自分では気づかなかった強みや適性を発見するきっかけになります。ここでは、特に評価が高く、転職活動に役立つ無料の自己分析ツールを7つ厳選して紹介します。

① グッドポイント診断(リクナビNEXT)

「グッドポイント診断」は、株式会社リクルートが運営する転職サイト「リクナビNEXT」に登録することで利用できる、本格的な強み診断ツールです。

- 提供元: 株式会社リクルート(リクナビNEXT)

- 診断内容: 約300問の質問に答えることで、リクルートが持つ独自のノウハウを活かして、あなたの「18種類の強み」の中から、特に際立っている5つを診断してくれます。「親密性」「決断力」「柔軟性」「慎重性」など、具体的な強みが詳細な解説付きで分かります。

- 所要時間: 約30分

- 特徴:

- 診断結果が非常に詳細で、具体的な強みの内容や、それをどのように仕事に活かせるかのアドバイスまで得られます。

- 診断結果をリクナビNEXTの応募機能と連携させ、応募時に企業へ添付することができます。 これにより、客観的なデータに基づいた自己PRが可能になります。

- 自分では当たり前だと思っていたことが「強み」として言語化されるため、自己肯定感を高め、アピールポイントを発見するのに役立ちます。

- こんな人におすすめ:

- 自分の強みを客観的に、かつ具体的に知りたい方。

- 職務経歴書や面接で語れるアピールポイントを見つけたい方。

(参照:リクナビNEXT公式サイト)

② ミイダス

「ミイダス」は、パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービスです。単なる求人サイトではなく、登録時に受ける診断によって、自分の市場価値(想定年収)や、向いている仕事のタイプなどをデータに基づいて分析してくれるのが大きな特徴です。

- 提供元: パーソルキャリア株式会社

- 診断内容:

- 市場価値診断: 経歴やスキルを入力することで、類似したキャリアを持つユーザーのデータから、あなたの市場価値(想定年収)を算出します。

- コンピテンシー診断: あなたの行動特性(コンピテンシー)を分析し、マネジメント資質やストレス要因、相性の良い上司・部下のタイプなどを明らかにします。

- パーソナリティ診断: あなたの個性や思考のクセを分析し、生まれ持った個性や、意思決定の傾向などを診断します。

- 所要時間: 市場価値診断は約5分、各種適性診断はそれぞれ10~15分程度。

- 特徴:

- 「あなたの市場価値は〇〇円」という具体的な数字で示されるため、自分のスキルや経験が転職市場でどの程度評価されるのかを客観的に把握できます。

- 行動特性やパーソナリティに関する詳細な分析結果は、自己理解を深めるだけでなく、自分に合った社風の企業を探す上での重要なヒントになります。

- 診断結果に基づいて、あなたに興味を持った企業から直接スカウトが届く仕組みになっています。

- こんな人におすすめ:

- 自分の市場価値(年収相場)を知りたい方。

- データに基づいた客観的な自己分析を行いたい方。

- 自分に合った社風や働き方を見つけたい方。

(参照:ミイダス公式サイト)

③ キャリアタイプ診断(doda)

「キャリアタイプ診断」は、大手転職サイト「doda」が提供する自己分析ツールの一つです。いくつかの質問に答えるだけで、あなたのキャリアタイプを診断し、仕事選びのヒントを提供してくれます。

- 提供元: パーソルキャリア株式会社(doda)

- 診断内容: 27問の質問に答えることで、あなたの性格や気質、能力、行動基準などを分析し、全10種類のキャリアタイプの中から最も当てはまるものを診断します。さらに、あなたに向いている仕事スタイルや企業風土、具体的な職種名まで提案してくれます。

- 所要時間: 約10分

- 特徴:

- 診断結果が「堅実家タイプ」「企業家タイプ」「芸術家タイプ」など、分かりやすいネーミングで示されるため、自分の特徴を直感的に理解しやすいです。

- 強みや弱みだけでなく、具体的な職種や働き方まで提案してくれるため、キャリアの方向性に迷っている人にとって良い指針となります。

- dodaには他にも「年収査定」「合格診断」など、転職活動に役立つツールが豊富に揃っています。

- こんな人におすすめ:

- 手軽に自己分析を始めたい方。

- 自分に向いている仕事や職種のヒントが欲しい方。

- キャリアの方向性に迷いがある方。

(参照:doda公式サイト)

④ ジョブ・カード

「ジョブ・カード」は、個人のキャリアプランニングや職業能力証明に役立てることを目的に、厚生労働省が様式を定め、普及を推進しているツールです。「生涯を通じたキャリア・プランニング」と「職業能力証明」の機能を担っており、Webサイト上で作成・管理ができます。

- 提供元: 厚生労働省

- 診断内容: ジョブ・カードは単なる診断ツールではなく、キャリアプランニングのための総合的なツール群です。サイト内では以下の機能が利用できます。

- キャリアプラン作成支援: 自分の興味や価値観、能力を整理し、将来の目標を設定するためのワークシートが用意されています。

- 職業情報提供: 約500の職業について、仕事内容や必要なスキル、関連資格などの情報を提供しています。

- 自己診断ツール: 価値観診断や職業興味診断など、自己理解を深めるための各種診断ツールが利用できます。

- 所要時間: 作成するシートにより異なりますが、じっくり取り組む必要があります。

- 特徴:

- 国が推進している公的なツールであるという信頼性があります。

- 職務経歴や学習歴、訓練歴などを体系的にまとめることができ、応募書類の作成やキャリアコンサルティングを受ける際にそのまま活用できます。

- 自己分析からキャリアプランの策定、職業理解までを一貫して行えるよう設計されています。

- こんな人におすすめ:

- 公的なツールを使って、体系的・網羅的に自己分析やキャリアプランニングを行いたい方。

- ハローワークでの職業相談や、キャリアコンサルティングの利用を考えている方。

(参照:厚生労働省 ジョブ・カード制度総合サイト)

⑤ ポテパンキャリア

「ポテパンキャリア」は、IT・Webエンジニアの転職に特化したサービスですが、そのサイトで提供されている「キャリア診断」は、エンジニア以外の方にも役立つ自己分析ツールです。

- 提供元: 株式会社ポテパン

- 診断内容: 16問の簡単な質問に答えることで、あなたの性格タイプを診断します。診断結果はMBTI(マイヤーズ・ブリッグス・タイプ指標)をベースにした16種類のタイプで表示され、それぞれのタイプの特徴や強み、適した働き方などが解説されます。

- 所要時間: 約5分

- 特徴:

- 短時間で手軽に、世界的に広く利用されている性格診断(MBTI)に基づいた分析ができます。

- 「建築家(INTJ)」「論理学者(INTP)」など、ユニークなタイプ名で結果が表示され、自分の性格を客観的に捉えるきっかけになります。

- 自分と相性の良い性格タイプや、適した仕事環境についても言及されているため、チームでの働き方や職場選びの参考になります。

- こんな人におすすめ:

- MBTI診断に興味がある方。

- 自分の性格タイプや、他者との関わり方の傾向を知りたい方。

- 短時間で気軽に診断を試してみたい方。

(参照:ポテパンキャリア公式サイト)

⑥ ビズリーチの強み診断

「ビズリーチ」は、ハイクラス向けの転職サイトとして知られていますが、会員登録すると無料で利用できる「強み診断」も提供しています。

- 提供元: 株式会社ビズリーチ

- 診断内容: 職務経歴書の内容をビズリーチ独自のアルゴリズムで解析し、あなたの「7つの強み(専門性、協調性、指導力など)」のスコアを算出します。さらに、ビジネスにおける6つの思考タイプの中から、あなたの思考のクセを診断します。

- 所要時間: 職務経歴書の入力・更新後、自動で診断されます。

- 特徴:

- アンケート形式ではなく、職務経歴書という客観的な情報に基づいて強みを分析する点がユニークです。

- 他のユーザーのデータと比較して、自分の強みがどのレベルにあるのかを相対的に把握できます。

- 診断結果を元に、職務経歴書のどの部分を強化すれば、より魅力的なアピールができるかという改善のヒントが得られます。

- こんな人におすすめ:

- 既に職務経歴書を作成している、または作成中の方。

- 自分の職務経歴が、客観的にどのように評価されるのかを知りたい方。

- ハイクラス転職を視野に入れている方。

(参照:ビズリーチ公式サイト)

⑦ ASSIGN(アサイン)

「ASSIGN(アサイン)」は、若手・ハイキャリア向けのキャリアアップを支援する転職サービスです。AIキャリアシミュレーションが特徴で、診断を通じて長期的なキャリアパスを描くことができます。

- 提供元: 株式会社ASSIGN

- 診断内容: 経歴と価値観に関する3分程度の診断に答えることで、あなたの価値観に合った業界や職種をAIが診断し、キャリアの選択肢を提示します。さらに、その後のキャリアパスや参考年収までシミュレーションしてくれます。

- 所要時間: 約3分

- 特徴:

- 単なる適性診断に留まらず、長期的なキャリアパスの可能性まで示してくれる点が大きな魅力です。

- 「今の自分の経歴から、将来的にはこんな業界・職種へのキャリアチェンジも可能」といった、自分では思いつかなかったキャリアの選択肢を発見できます。

- 診断結果を見たエージェントから、キャリアプランに基づいたスカウトが届きます。

- こんな人におすすめ:

- 20代~30代の若手・ハイキャリア層の方。

- 目先の転職だけでなく、長期的なキャリアプランを考えたい方。

- 自分の可能性を広げるようなキャリアの選択肢を知りたい方。

(参照:ASSIGN公式サイト)

自己分析の結果を転職活動に活かす方法

自己分析は、それ自体が目的ではありません。分析して得られた「自分だけの転職の軸」や「強み」を、実際の転職活動の各プロセスで効果的に活用してこそ、その価値が発揮されます。ここでは、自己分析の結果を「応募書類」と「面接」という2つの重要な場面で活かす具体的な方法を解説します。

応募書類(履歴書・職務経歴書)の作成

応募書類、特に職務経歴書は、あなたのキャリアのプレゼンテーション資料です。自己分析の結果は、この資料をより説得力のあるものにするための根幹となります。

1. 職務要約・自己PR欄での活用

- 職務要約: 職務経歴書の冒頭に置かれる職務要約は、採用担当者が最初に目を通す重要な部分です。ここに、自己分析で明確になった「Can(できること)」と、応募企業で実現したい「Will(やりたいこと)」を凝縮して記述します。

- (悪い例)「法人営業として5年間、新規開拓や既存顧客へのフォローを行ってきました。」

- (良い例)「大学卒業後、IT業界で5年間、法人向けSaaS製品の営業に従事してまいりました。データ分析に基づく仮説検証型の営業スタイルを得意とし(Can)、担当エリアの売上を3年間で150%成長させた実績がございます。今後は、これまでの経験を活かし、より顧客の課題解決に深く貢献できる貴社のプロダクト(Will)のグロースに貢献したいと考えております。」

- 自己PR: 自己PR欄は、あなたの強みを最もアピールできる場所です。自己分析で見つけた複数の強みの中から、応募企業の求める人物像に最も合致するものをピックアップし、具体的なエピソードを交えて記述します。

- 自己分析で見つけた「課題解決力」をアピールする場合、その能力が発揮された具体的な業務経験(Situation, Task, Action, Result)を簡潔にまとめます。これにより、単なる自己評価ではない、客観的な事実に基づいた強みであることを示すことができます。

2. 職務経歴欄での活用

- 職務経歴は、単なる業務内容の羅列であってはいけません。自己分析で棚卸しした実績や成果を、応募企業の事業内容や求人ポジションの役割と関連付けながら記述します。

- 例えば、応募企業が「新規事業の立ち上げ」を求めているのであれば、過去の経験の中から「新しいプロジェクトを企画し、リーダーとして推進した経験」や「前例のない課題に対して、試行錯誤しながら解決策を見出した経験」などを重点的にアピールします。

- 使用する言葉も、応募企業のカルチャーや求人票で使われているキーワードに合わせることで、「この人は私たちのことをよく理解している」という印象を与えることができます。

3. 志望動機欄での活用

- 志望動機は、自己分析の結果と企業分析の結果を結びつける集大成です。

- なぜこの業界・この会社なのか?: 自分の価値観(Will)やキャリアプラン(Must)と、その企業のビジョンや事業内容が、どのように一致しているのかを具体的に説明します。

- なぜこの職種なのか?: 自分の強みや経験(Can)が、その職務でどのように活かせるのかを論理的に述べます。

- 「Can(できること)・Will(やりたいこと)・Must(やるべきこと)」の3つの観点から、「この会社でなければならない理由」を語ることで、熱意と説得力のある志望動機が完成します。

面接での自己PRや質疑応答

面接は、応募書類の内容をさらに深掘りし、あなたの人柄やポテンシャルを直接伝える場です。自己分析で確立した「軸」があれば、あらゆる質問に対して一貫性のある、自信に満ちた回答ができます。

1. 自己紹介・自己PRでの活用

- 面接の冒頭で求められることが多い「1分程度の自己紹介」では、応募書類の職務要約をベースに、最も伝えたい自分の強み(Can)と入社意欲(Will)を簡潔に、そして情熱的に語ります。

- 「あなたの強みを教えてください」という質問に対しては、自己分析で見つけた強みを、具体的なエピソード(STARメソッドなど)を用いて語ります。ただ話すだけでなく、「その強みを活かして、入社後は〇〇という形で貢献したいです」と、未来の貢献意欲まで繋げることで、よりポジティブな印象を与えられます。

2. 頻出質問への対応

- 自己分析は、面接の頻出質問に対する「模範解答」を作るための土台となります。

- 志望動機: 応募書類と同様、「Can・Will・Must」の観点から、なぜこの会社なのかを自分の言葉で語ります。書類の内容を丸暗記するのではなく、面接官の反応を見ながら、熱意を込めて伝えることが重要です。

- 長所・短所: 自己分析で言語化した強みと弱みを、具体的なエピソードを交えて説明します。特に短所については、それをどう認識し、改善しようと努力しているかという前向きな姿勢をセットで伝えることが不可欠です。

- キャリアプラン: 自己分析で描いた将来像を語ります。そのキャリアプランを実現する上で、なぜ今回の転職、そしてこの会社が必要なのかという一貫したストーリーを語れると、非常に説得力が増します。

- 成功体験・失敗体験: 自己分析で掘り下げたエピソードを、状況説明、課題、行動、結果、そして学びという構成で分かりやすく話します。結果だけでなく、そのプロセスから何を学んだかを語れるかが評価のポイントです。

3. 逆質問での活用

- 面接の最後にある「何か質問はありますか?」という逆質問の時間は、自己分析で明確になった自分の価値観や転職の軸が、その企業と本当に合っているかを確認するための絶好の機会です。

- 例えば、「チームワークを重視したい」という価値観(Will)があるなら、「こちらの部署では、チームでの目標達成と個人の目標達成は、どちらがより重視されていますか?」と質問することができます。

- 「スキルアップをしたい」という軸があるなら、「〇〇のスキルを伸ばしていきたいと考えているのですが、研修制度や資格取得支援などはございますか?」と聞くことで、入社後の成長環境を確認できます。

- 質の高い逆質問は、あなたの入社意欲の高さと、企業を深く理解しようとする姿勢を示すことにも繋がります。

自己分析は、転職活動という航海の「海図」です。この海図を手にすることで、あなたは自信を持って航海を進め、理想の目的地へとたどり着くことができるのです。

自己分析がうまくいかない時の対処法

自己分析は重要だと分かっていても、いざ始めてみると「自分の強みが分からない」「何がやりたいのか見えてこない」「考えがまとまらない」と、壁にぶつかってしまうことは少なくありません。一人で考え込んでも堂々巡りになってしまう…そんな時は、視点を変えたり、他者の力を借りたりすることが有効です。ここでは、自己分析がうまくいかない時の3つの具体的な対処法を紹介します。

友人や家族に客観的な意見を聞く(他己分析)

自分一人で自己分析を行っていると、どうしても主観的になりがちです。自分の思い込みや固定観念に囚われて、本当の強みや魅力に気づけないことがあります。そんな時に非常に効果的なのが、あなたのことをよく知る第三者に、客観的な視点から意見をもらう「他己分析」です。

他己分析の進め方

- 相手を選ぶ:

- あなたのことをよく理解してくれている、信頼できる人物にお願いしましょう。気心の知れた友人、長年の付き合いがある同僚、自分のことを幼い頃から見てくれている家族などが適しています。複数の人にお願いすると、より多角的な意見が得られます。

- 質問を工夫する:

- 単に「私の長所って何?」と聞くだけでなく、より具体的なフィードバックを引き出せるような質問を準備しましょう。

- 「私の強み(良いところ)って、どんなところだと思う?」

- 「逆に、私の弱み(もっとこうしたら良いのにと思うところ)ってある?」

- 「私がどんな仕事をしている時が、一番楽しそうに見える?」

- 「私にどんな仕事が向いていると思う?」

- 「〇〇(具体的なエピソード)の時、私のことをどう見ていた?」

- 単に「私の長所って何?」と聞くだけでなく、より具体的なフィードバックを引き出せるような質問を準備しましょう。

- フィードバックを受け入れる姿勢:

- 他己分析で最も重要なのは、どんな意見もまずは否定せずに、素直に受け止める姿勢です。たとえ自分では「そんなことないのに」と感じることであっても、「人からはそう見えているんだな」という新たな発見として受け入れましょう。

- 自分では短所だと思っていたことが、他人から見れば「慎重で思慮深い」という長所として捉えられていたり、自分では意識していなかった些細な行動が「気配りができる」と評価されていたりすることがあります。

- 他己分析は、自分では見えていない「盲点の窓」を開けてくれる貴重な機会です。 得られたフィードバックは、自己分析で得られた自分の認識と照らし合わせることで、より立体的で客観的な自己像を構築するのに役立ちます。

転職エージェントのプロに相談する

友人や家族からの意見も参考になりますが、キャリアに関する専門的な視点からのアドバイスが欲しい場合は、転職エージェントに相談することが非常に有効な手段です。転職エージェントは、数多くの求職者のキャリア相談に乗ってきた「キャリアのプロ」であり、転職市場の動向にも精通しています。

転職エージェントを活用するメリット

- プロによる客観的な強みの発掘:

- キャリアアドバイザーとの面談(キャリアカウンセリング)では、あなたの職務経歴やこれまでの経験についてヒアリングが行われます。その対話の中で、プロの視点から「それは立派な強みですよ」「その経験は、今の市場では非常に価値が高いです」といった、自分では気づかなかったアピールポイントを発掘してくれます。

- キャリアプランの壁打ち:

- 「将来こうなりたいという漠然としたイメージはあるけれど、どうすれば良いか分からない」といった状態でも、キャリアアドバイザーに相談することで、考えを整理する手伝いをしてもらえます。

- あなたのWill(やりたいこと)やCan(できること)を踏まえつつ、転職市場のリアルな情報(Must)を交えながら、「それなら、まずはこの業界でこんな経験を積むのが良いかもしれませんね」といった、具体的で実現可能なキャリアプランを一緒に考えてくれます。

- 第三者による言語化のサポート:

- 頭の中では色々考えているけれど、うまく言葉にできないという場合も、エージェントは有効です。あなたの話に耳を傾け、要点を整理し、「つまり、あなたが仕事で大切にしたいのは〇〇ということですね」というように、あなたの考えを的確に言語化するサポートをしてくれます。

- 模擬面接でのフィードバック:

- 多くの転職エージェントでは、模擬面接のサービスを提供しています。自己分析の結果を元に作成した自己PRや志望動機が、採用担当者にきちんと伝わるか、客観的なフィードバックをもらうことができます。

転職エージェントは無料で利用できる場合がほとんどです。自己分析に行き詰まったら、一人で抱え込まずに、プロの力を借りるという選択肢を積極的に検討してみましょう。

完璧を目指さず、まずは書き出してみる

自己分析がうまくいかない原因の一つに、「完璧を求めすぎている」という心理的なハードルがあります。「何かすごい強みを見つけなければ」「綺麗なキャリアプランを描かなければ」と力んでしまうと、かえって思考が停止してしまいます。

自己分析に100%の正解はありません。 転職活動のフェーズや、自身の成長によって、考え方は変わっていくものです。大切なのは、最初から完璧なものを作ろうとせず、まずは一歩を踏み出すことです。

ハードルを下げるための工夫

- キーワードをとにかく書き出す:

- 文章にしようとせず、思いつくままに単語を付箋やメモ帳に書き出していきましょう。「楽しい」「データ」「分析」「人と話す」「達成感」「ストレス」「チーム」「一人」など、ポジティブなこともネガティブなことも、とにかく量を出すことを意識します。後からそれらを眺めてグルーピングするだけでも、自分の傾向が見えてきます。

- フレームワークの一部だけ試す:

- 「Will・Can・Must」や「SWOT分析」をすべて埋めようとせず、まずは一番書きやすいところから手をつけてみましょう。例えば、「Can(できること)」の経験の棚卸しだけやってみる、SWOT分析の「S(強み)」だけ考えてみる、といった形です。一部分でも完成すると達成感が得られ、次のステップに進むモチベーションになります。

- 時間を区切って取り組む:

- 「今日は30分だけ自己分析の時間にする」と決めて、集中して取り組むのも効果的です。ダラダラと長時間考えるよりも、短時間で集中した方が、かえって良いアイデアが浮かぶこともあります。

自己分析は、一度やったら終わりではありません。 応募書類を作成する中で、面接を受ける中で、新たな気づきがあるはずです。「自己分析は常にアップデートしていくもの」と捉え、まずは不完全でも良いのでアウトプットしてみること。その小さな一歩が、行き詰まりを打開し、あなたらしいキャリアを見つけるための大きな前進に繋がるのです。