「キャリアアップを目指して転職したいけれど、本当に年収は上がるのだろうか」「年収交渉はどのように進めればいいのかわからない」といった悩みを抱えている方は少なくありません。転職は、自身のキャリアを見つめ直し、より良い労働条件、特に高い年収を目指す絶好の機会です。しかし、やみくもに転職活動を進めても、必ずしも年収アップに繋がるとは限りません。

成功の鍵は、自身の市場価値を正確に把握し、戦略的に転職活動を進め、適切なタイミングで論理的に年収交渉を行うことにあります。そのためには、転職市場の動向や、年収が変動するメカニズム、そして具体的な交渉術まで、幅広い知識を身につけておくことが不可欠です。

この記事では、転職による年収アップを目指すすべての方に向けて、公的なデータに基づいた年収の変化の実態から、年収が上がる仕組み、成功させるための具体的なステップ、そしてプロフェッショナルな年収交渉のコツまで、網羅的に解説します。さらに、交渉で避けるべきNG行動や、年収以外の重要な判断基準についても触れ、後悔のない転職を実現するための知識を余すところなく提供します。

本記事を最後まで読めば、転職における年収アップの可能性と、それを実現するための具体的な道筋が明確になるでしょう。

目次

転職による年収の変化【データで見る】

転職を考える際、多くの人が最も気になるのが「実際に年収は上がるのか、それとも下がるのか」という点でしょう。漠然としたイメージだけでなく、客観的なデータに基づいて転職市場の実態を把握することは、現実的な目標設定と戦略立案の第一歩となります。ここでは、公的な統計データや大手転職サービスの調査結果を基に、転職による年収の変化を詳しく見ていきましょう。

転職で年収が上がった人の割合は?

まず、転職者全体で年収がどのように変化しているかを見てみます。厚生労働省が毎年実施している「雇用動向調査」は、日本の労働市場の実態を知る上で非常に信頼性の高い情報源です。

最新の「令和4年雇用動向調査結果の概況」によると、転職入職者のうち、前職の賃金と比較して「増加」したと回答した人の割合は35.0%でした。一方で、「減少」したと回答した人の割合は34.6%、「変わらない」と回答した割合は29.3%となっています。

(参照:厚生労働省「令和4年雇用動向調査結果の概況」)

| 賃金の変動状況 | 割合 |

|---|---|

| 増加 | 35.0% |

| 減少 | 34.6% |

| 変わらない | 29.3% |

このデータからわかるのは、転職によって約3人に1人が年収アップを実現しているという事実です。しかし、同時にほぼ同数の人が年収ダウンを経験しており、転職が必ずしも年収アップに直結するわけではないことも示唆しています。年収を上げるためには、しっかりとした準備と戦略が必要不可欠であることが、この数字からも読み取れます。

注目すべきは、過去の調査との比較です。例えば、コロナ禍以前の平成30年(2018年)の調査では、賃金が「増加」した割合は40.4%でした。景気動向や労働市場の需給バランスによって、年収アップの実現しやすさは変動します。そのため、常に最新の市場動向を注視しながら転職活動を進めることが重要です。

年代別の年収アップ・ダウンの実態

次に、年代別に年収の変化を見ていきましょう。キャリアステージによって、転職に期待される役割や求められるスキルが異なるため、年収の変動傾向にも違いが現れます。ここでは、大手転職サービスdodaが公開している調査データを参考に、20代、30代、40代の年収変化の実態を解説します。

(参照:doda「転職で年収が上がった人の割合は?年代・職種・業種別のデータを紹介」2024年1月15日公開データ)

20代の年収変化

20代の転職では、年収が「上がった」と回答した人の割合が59.5%、「下がった」と回答した人の割合が27.3%でした。

| 20代の年収変化 | 割合 |

|---|---|

| 上がった | 59.5% |

| 下がった | 27.3% |

| 変わらなかった | 13.2% |

20代は、他の年代と比較してポテンシャルを重視される傾向が強く、社会人経験を数年積んだ第二新卒や若手層が、より良い条件を求めて転職するケースが多く見られます。特に、最初の会社で基礎的なビジネススキルを身につけた後、専門性を高められる企業や成長産業へ移ることで、大幅な年収アップを期待できるのがこの年代の特徴です。

ただし、20代後半になると、マネジメント経験はなくとも、特定の分野での実績や専門スキルが求められるようになります。ポテンシャル採用の枠が減り、即戦力としての価値が問われるため、これまでのキャリアで何を成し遂げてきたかを明確にアピールできなければ、年収アップは難しくなる可能性があります。

30代の年収変化

30代の転職では、年収が「上がった」と回答した人の割合が66.0%、「下がった」と回答した人の割合が23.1%でした。

| 30代の年収変化 | 割合 |

|---|---|

| 上がった | 66.0% |

| 下がった | 23.1% |

| 変わらなかった | 10.9% |

30代は、調査対象の全年代の中で最も年収が上がった割合が高い、まさに年収アップ転職のゴールデンエイジと言えるでしょう。この年代は、実務経験と専門スキルが豊富であり、企業からは即戦力として大きな期待を寄せられます。特に、マネジメント経験やプロジェクトリーダーとしての実績を持つ人材は、より高い役職や責任あるポジションでの採用が見込まれ、それに伴い年収も大きく向上する傾向にあります。

30代前半では、プレイヤーとしての専門性をさらに深める転職が主流ですが、30代後半になると、管理職候補としての資質が厳しく評価されます。「個人の成果」だけでなく、「チームや組織を動かして成果を出す能力」を職務経歴書や面接で具体的に示すことが、年収アップを成功させるための重要なポイントです。

40代の年収変化

40代の転職では、年収が「上がった」と回答した人の割合が62.3%、「下がった」と回答した人の割合が29.4%でした。

| 40代の年収変化 | 割合 |

|---|---|

| 上がった | 62.3% |

| 下がった | 29.4% |

| 変わらなかった | 8.3% |

40代も依然として高い割合で年収アップを実現していますが、30代と比較するとややその割合は低下し、逆に年収が下がった人の割合が増加します。40代の転職市場は、より専門性と実績がシビアに問われる世界です。企業が40代の人材に求めるのは、豊富な経験と高度な専門性を活かして、事業課題を解決に導く即戦力としての活躍です。管理職としてのマネジメント能力や、特定領域におけるエキスパートとしての実績がなければ、希望のポジションを得ることは難しくなります。

一方で、これまでのキャリアで培ったマネジメント経験や、業界内で高く評価される専門スキルを持つ人材であれば、役員クラスや事業部長といった経営に近いポジションへの転職も視野に入り、年収1,000万円を超えるような大幅なアップも夢ではありません。40代の転職は、これまでのキャリアの集大成であり、自分の市場価値がダイレクトに年収に反映されるシビアなステージであると認識しておく必要があります。

そもそも、なぜ転職で年収が上がるのか?

データが示すように、多くの人が転職によって年収を上げています。しかし、なぜ同じ会社で働き続けるよりも、転職した方が年収が上がりやすいのでしょうか。その背景には、個人の市場価値と企業の評価制度、そして労働市場のメカニズムが複雑に絡み合っています。ここでは、転職で年収が上がる主な3つの理由を深掘りし、その仕組みを解き明かしていきます。

現職の評価と市場価値にズレがあるから

年収が上がる最も大きな理由の一つが、「社内評価」と「市場価値」の間に生じるギャップです。

多くの日本企業では、年功序列のなごりや社内の給与テーブル(賃金規定)に基づいて給与が決定されます。そのため、個人の能力や成果が給与に反映されるまでには時間がかかったり、そもそも給与の上限が定められていたりすることが少なくありません。たとえあなたが現職で高いパフォーマンスを発揮し、部署に大きく貢献していたとしても、それが必ずしも正当な昇給や昇格に結びつくとは限らないのです。社内の評価制度の枠内でしか、あなたの価値は測られません。

一方で、「市場価値」とは、労働市場において、あなたのスキルや経験がどれくらいの価値を持つかを示す客観的な指標です。これは、需要と供給のバランスによって決まります。例えば、DX推進が急務となっている現代において、高度なデータ分析スキルやAIに関する知識を持つ人材は、多くの企業が求めており、市場価値は非常に高くなっています。

もし、あなたが現職でそうした希少なスキルを身につけていたとしても、社内の給与規定がそれに追いついていなければ、あなたの給与は市場価値よりも低い水準に留まってしまいます。この「社内評価<市場価値」というギャップこそが、転職による年収アップの源泉です。あなたのスキルや経験を正当に評価し、より高い対価を支払ってでも採用したいと考える企業へ移ることで、このギャップを埋め、一気に年収を上げることが可能になるのです。

企業の給与水準や評価制度が違うから

二つ目の理由は、企業そのものの給与水準や評価制度の違いです。企業の収益性や成長フェーズ、属する業界によって、従業員に支払える給与の総額(人件費)は大きく異なります。

例えば、利益率の高い業界(コンサルティング、金融、ITなど)や、急成長を遂げているスタートアップ企業は、従業員に対して高い給与を支払う体力があります。こうした企業は、優秀な人材を確保するために、業界平均よりも高い給与水準を設定していることが一般的です。一方で、利益率が低い業界や、成熟期にある企業では、全体の給与水準が低めに抑えられている傾向があります。

また、評価制度の違いも年収に大きく影響します。個人の成果がダイレクトに給与やボーナスに反映される「成果主義」の評価制度を導入している企業であれば、高いパフォーマンスを出すことで年齢や勤続年数に関係なく高年収を目指せます。特に、営業職のインセンティブ制度や、エンジニアのスキルベースの評価などはその典型例です。

現在の会社が比較的給与水準の低い業界に属していたり、年功序列型の評価制度であったりする場合、より給与水準が高く、かつ自分の働き方や能力が評価されやすい制度を持つ企業へ転職することで、同じような仕事内容であっても年収が大きく向上する可能性があります。これは、あなた自身のスキルが変わらなくても、所属する「場」を変えるだけで得られるリターンが変わることを意味しています。

より高い役職やポジションに就けるから

三つ目の理由は、転職を機に、より責任の重い役職(ポジション)に就くことができるからです。

同じ会社で昇進・昇格を目指す場合、社内のポストには限りがあり、年功序列や社内政治が影響して、なかなか希望のポジションに就けないことがあります。特に、上司や先輩が詰まっている組織では、何年も待たなければマネージャーに昇格できないといったケースも珍しくありません。

しかし、転職市場に目を向ければ、状況は一変します。企業は、事業拡大や新規プロジェクトの立ち上げに伴い、外部からリーダーやマネージャーといった特定のポジションを担える人材を積極的に採用しています。例えば、ある企業が新たにマーケティング部門を立ち上げる際に、他社でプレイヤーとして優れた実績を持つ30代の人材を「マーケティングマネージャー」として採用する、といったケースです。

このような「ポジション採用」では、現職では得られなかった役職に就くことができます。そして、役職が上がれば、当然ながら責任範囲が広がり、それに伴って役職手当などが付与され、基本給も大きく上がります。プレイヤーからマネージャーへ、課長代理から課長へといったキャリアアップを転職によって実現することで、年収の大幅な向上が期待できるのです。これは、自分の能力をより高いレベルで発揮する機会を得ると同時に、それに見合った報酬を得るための極めて有効な手段と言えるでしょう。

転職で年収が上がりやすい人・下がりやすい人の特徴

転職活動において、誰もが年収アップを望むものですが、実際には年収が上がる人と下がる人には、明確な特徴や傾向が存在します。自分がどちらのタイプに当てはまるのかを客観的に把握することは、 realistic な目標設定と効果的な戦略立案に繋がります。ここでは、年収が上がりやすい人と下がりやすい人のそれぞれの特徴を、具体的なシナリオと共に詳しく解説します。

年収が上がりやすい人の特徴

年収アップを成功させる人々には、共通する戦略やキャリアの方向性があります。それは、自身の価値を最大化し、市場の需要が高い領域へ身を置くという、極めて合理的なアプローチです。

| 年収が上がりやすい人の特徴 |

|---|

| 専門性や実績を活かせる同職種で転職する |

| 成長産業や人手不足の業界を選ぶ |

| 現在よりも給与水準の高い企業へ移る |

専門性や実績を活かせる同職種で転職する

最も確実かつ再現性の高い年収アップの方法は、現職で培った専門性や実績を直接活かせる同職種・同業界で転職することです。企業が中途採用を行う最大の目的は、教育コストをかけずに即戦力となる人材を確保することにあります。そのため、応募職種と親和性の高い経験を持つ人材は高く評価され、好条件で迎え入れられる可能性が非常に高くなります。

例えば、Web広告運用で3年間、CPA(顧客獲得単価)を30%改善した実績を持つマーケターがいるとします。彼が同じWebマーケティング職で、より広告予算の大きい企業や、デジタルマーケティングに注力し始めた企業に転職する場合、その実績は「入社後も同様の成果を再現してくれるだろう」という強い期待に繋がります。企業側は、その期待値に対して高い給与を提示するのです。

このパターンの強みは、「自分の価値」を具体的な数値や事例で明確に証明できる点にあります。「〇〇という課題に対し、△△という施策を実行し、□□という成果を出した」というストーリーは、採用担当者にとって非常に魅力的であり、年収交渉の強力なカードとなります。

成長産業や人手不足の業界を選ぶ

個人のスキルだけでなく、どの「市場(マーケット)」で戦うかという視点も極めて重要です。市場全体が拡大している成長産業や、常に人材が不足している業界は、優秀な人材を獲得するための競争が激しく、結果として従業員の給与水準が高くなる傾向にあります。

代表的な例が、IT・通信業界です。DX(デジタルトランスフォーメーション)の波はあらゆる産業に及んでおり、AIエンジニア、データサイエンティスト、サイバーセキュリティ専門家といった先端IT人材は、深刻な人手不足にあります。こうした職種では、高い専門性を持つ人材に対して、年収1,000万円を超えるオファーが出ることも珍しくありません。

また、コンサルティング業界や、M&Aが活発な金融業界なども、高い専門性が求められると同時に、業界全体として高い給与水準を維持しています。自分のスキルが、どの業界で最も高く評価されるのかを見極め、需要の高いフィールドへ戦略的に身を移すことが、年収を飛躍させるための鍵となります。

現在よりも給与水準の高い企業へ移る

前述の通り、企業の給与水準は、業界だけでなく、企業規模や収益性、成長ステージによっても大きく異なります。たとえ同じ仕事をしていても、所属する企業が違えば、年収が数百万円単位で変わることもあります。

年収アップを目指すのであれば、現在の勤務先よりも明らかに給与水準の高い企業群を転職先の候補としてリストアップすることが基本戦略となります。具体的には、以下のような企業が挙げられます。

- 業界のリーディングカンパニー: 安定した収益基盤を持ち、福利厚生を含め高い給与水準を誇る。

- 外資系企業: 成果主義が徹底されており、高いパフォーマンスには高い報酬で応える文化がある。

- 急成長中のメガベンチャー/スタートアップ: 優秀な人材を惹きつけるため、ストックオプションなどを含め魅力的な報酬パッケージを用意していることが多い。

自分のスキルや経験を棚卸しした上で、どのタイプの企業であれば自分の価値が最大化され、より高い報酬を得られるのかを冷静に分析し、ターゲットを絞り込むことが重要です。

年収が下がりやすい人の特徴

一方で、転職によって年収が下がるケースも少なくありません。しかし、これは必ずしも「失敗」を意味するわけではありません。年収以外の価値観を優先した結果である場合も多く、その選択の背景を理解することが重要です。

| 年収が下がりやすい人の特徴 |

|---|

| 未経験の業界・職種に挑戦する |

| ワークライフバランスを重視して働き方を変える |

| 都市部から地方へUターン・Iターン転職する |

未経験の業界・職種に挑戦する

これまでのキャリアとは全く異なる未経験の業界や職種に挑戦する場合、一時的に年収が下がる可能性は非常に高いと言えます。企業側から見れば、応募者はその分野において実績のない「ポテンシャル採用」枠となるため、即戦力採用と比較して低い給与水準からスタートするのが一般的です。

例えば、営業職として5年間活躍してきた人が、プログラマーへのキャリアチェンジを目指す場合を考えてみましょう。営業としてのスキルは高く評価されても、プログラミングは未経験です。企業は、研修やOJTを通じて一人前のプログラマーに育てるためのコストと時間を見込む必要があり、その分、初年度の年収は抑えられます。

しかし、これは長期的なキャリアを見据えた上での戦略的な選択です。将来性の高い分野で新たなスキルを身につけることで、数年後には元の年収を上回り、さらにその先のキャリアの可能性を広げることができます。目先の年収ダウンを受け入れ、将来への投資と捉えられるかが、このタイプの転職の満足度を左右します。

ワークライフバランスを重視して働き方を変える

「給与は多少下がってもいいから、もっとプライベートの時間を大切にしたい」という価値観の変化も、年収が下がる大きな要因です。例えば、以下のようなケースが考えられます。

- 残業の多いコンサルティングファームから、定時退社が基本の事業会社へ転職する。

- 全国転勤のある大手企業から、地域に根差して働ける地元の中小企業へ移る。

- フルタイム勤務から、時短勤務や残業なしの契約に変更する。

これらの選択は、労働時間を減らしたり、より負荷の少ない働き方を選んだりすることであり、それに伴って年収が下がるのは自然なことです。重要なのは、自分が何を最も重視しているのかを明確にし、納得の上で選択することです。年収という一つの指標だけでなく、「家族と過ごす時間」「趣味への投資」「心身の健康」といった、金銭以外の豊かさを含めたトータルな幸福度で判断することが求められます。

都市部から地方へUターン・Iターン転職する

近年、働き方の多様化に伴い、都市部から地方へ移住して働くUターン・Iターン転職が注目されています。しかし、一般的に地方は都市部(特に首都圏)と比較して給与水準が低い傾向にあります。そのため、同じ職種・同じ業務内容であっても、勤務地が変わるだけで年収がダウンするケースが多く見られます。

これは、各地域の最低賃金や、企業の収益構造、物価水準などが異なるために起こる現象です。東京で年収600万円だった人が、同じスキルセットで地方の企業に転職した場合、年収が450万円〜500万円程度になることは十分に考えられます。

ただし、地方は家賃や物価が安いことが多いため、可処分所得(手取りから生活費を引いた自由に使えるお金)で考えると、生活の質はむしろ向上する可能性もあります。年収の額面だけで判断するのではなく、その地域での生活コストを考慮に入れ、総合的な暮らしやすさをシミュレーションしてみることが大切です。

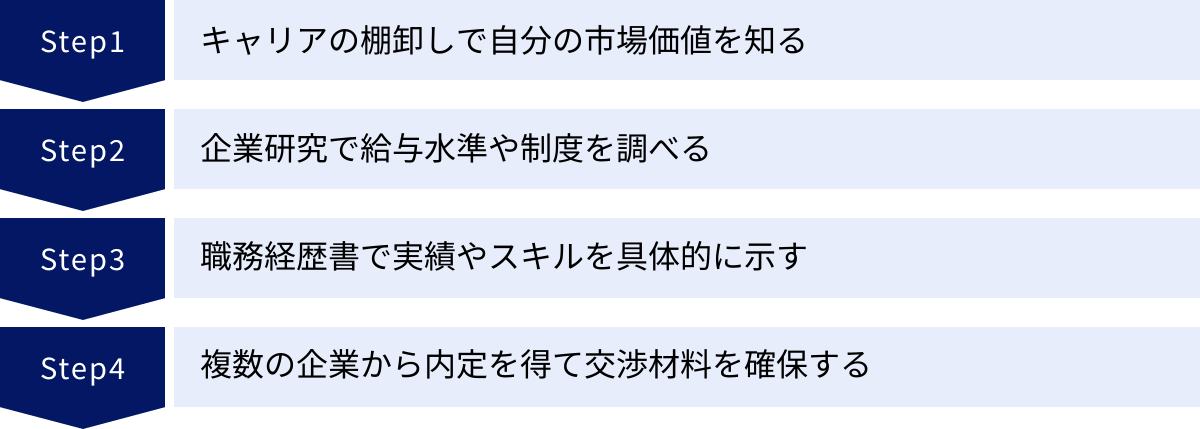

年収アップ転職を成功させるための4ステップ

年収アップを伴う転職は、運や偶然に頼るものではなく、周到な準備と戦略に基づいた計画的な行動の結果です。自分の価値を正しく認識し、それを効果的にアピールし、最適な機会を掴むための一連のプロセスが存在します。ここでは、年収アップ転職を成功に導くための具体的な4つのステップを、順を追って詳しく解説します。

①キャリアの棚卸しで自分の市場価値を知る

全ての戦略の出発点となるのが、「自己分析」、すなわちキャリアの棚卸しです。自分がこれまで何を経験し、どんなスキルを身につけ、どのような成果を出してきたのかを客観的に把握しなければ、自分の「市場価値」を知ることはできません。

キャリアの棚卸しでは、以下の要素を具体的に書き出してみましょう。

- 業務内容: これまで担当してきた全ての業務について、どのような役割(リーダー、メンバーなど)で、何を目的として、具体的に何を行ってきたかを詳細に記述します。

- 実績・成果: 業務を通じて達成したことを、可能な限り具体的な数字を用いて示します。「売上を向上させた」ではなく、「担当エリアの売上を前年比120%に向上させた」「業務プロセスを改善し、月間20時間の残業を削減した」のように、定量的に表現することが重要です。

- 保有スキル: 業務を通じて得た専門スキル(プログラミング言語、会計知識、マーケティング手法など)と、ポータブルスキル(論理的思考力、交渉力、マネジメント能力など)をリストアップします。資格や語学力も忘れずに含めましょう。

これらの情報を整理することで、自分の強みやアピールポイントが明確になります。そして、この自己分析の結果をもとに、転職サイトの年収査定ツールを利用したり、転職エージェントに相談したりすることで、客観的な市場価値(想定年収)を把握します。この市場価値が、今後の企業選びや年収交渉における重要な基準点となります。

②企業研究で給与水準や制度を調べる

自分の市場価値を把握したら、次はその価値を正当に評価してくれる企業を探すフェーズに移ります。ここで重要になるのが、徹底した企業研究です。単に求人票の仕事内容を見るだけでなく、その企業の給与体系について深く掘り下げて調べることが、年収アップの鍵を握ります。

調べるべきポイントは以下の通りです。

- 給与レンジの確認: 求人票に「年収400万円~700万円」のように幅(レンジ)が記載されている場合、その上限額が自分の希望と合致するかを確認します。口コミサイトや転職エージェントからの情報も参考に、その企業における同職種・同年代のリアルな年収水準を探りましょう。

- 給与体系の分析: 年収の内訳(基本給、賞与、各種手当の割合)を確認します。特に、賞与が業績連動型の場合は、会社の業績によって年収が大きく変動する可能性があることを理解しておく必要があります。

- 評価制度の理解: 年に何回、どのような基準で評価が行われ、それが昇給や昇格にどう結びつくのかを調べます。成果主義なのか、年功序列の要素が強いのかによって、入社後の年収の上がり方も大きく変わってきます。

- 福利厚生のチェック: 住宅手当、家族手当、資格取得支援制度などの福利厚生も、実質的な年収に影響を与える重要な要素です。見かけの年収額だけでなく、可処分所得を最大化する観点から、トータルパッケージで比較検討することが大切です。

これらの情報は、企業の採用サイト、IR情報(上場企業の場合)、社員の口コミサイト、転職エージェントなどを活用して多角的に収集しましょう。

③職務経歴書で実績やスキルを具体的に示す

企業研究を経て応募先を絞り込んだら、いよいよ選考プロセスが始まります。その最初の関門が、職務経歴書です。職務経歴書は、あなたのキャリアのプレゼンテーション資料であり、年収アップ転職の成否を大きく左右します。

ここで重要なのは、ステップ①で行ったキャリアの棚卸しの内容を、「応募企業が求める人材像」に合わせて再構成し、アピールすることです。ただ事実を羅列するのではなく、企業の事業内容や求人内容を深く理解し、「自分のこの経験・スキルは、貴社のこの課題解決にこう貢献できる」というメッセージが伝わるように記述します。

特に、実績をアピールする際は、「STARメソッド」を意識すると、具体的で説得力のある内容になります。

- S (Situation): どのような状況、背景があったか

- T (Task): どのような課題、目標があったか

- A (Action): それに対して、自分がどのように考え、行動したか

- R (Result): その結果、どのような成果が出たか(具体的な数字で示す)

このフレームワークに沿って記述することで、単なる業務経験者ではなく、「課題解決能力を持ったプロフェッショナル」としての人材価値を効果的にアピールできます。職務経歴書で高い評価を得ることが、その後の面接や年収交渉を有利に進めるための土台となります。

④複数の企業から内定を得て交渉材料を確保する

最終ステップとして、年収交渉を有利に進めるために極めて有効な戦略が、複数の企業から内定(または内々定)を得ることです。

1社からしか内定を得ていない状況では、交渉の力関係はどうしても企業側が優位に立ちます。もし交渉が決裂した場合、候補者側は「この内定を辞退すると、また一から転職活動をやり直さなければならない」というプレッシャーを感じるため、強気の交渉はしにくくなります。

しかし、もしA社とB社の両方から内定を得ている状況であれば、心理的な余裕が生まれます。例えば、第一志望のA社から提示された年収が550万円、第二志望のB社から600万円の提示があったとします。この場合、A社に対して「B社様からは年収600万円という評価をいただいております。貴社が第一志望なのですが、年収面でB社と同水準までご検討いただくことは可能でしょうか」といった形で、客観的な根拠に基づいた交渉が可能になります。

これは、他社の評価という「市場の相場」を交渉材料に使う強力なテクニックです。企業側も、競合他社に優秀な人材を奪われることを避けるため、当初の提示額からの上乗せを真剣に検討せざるを得なくなります。

もちろん、手当たり次第に応募するのではなく、自分が行きたいと思える企業に絞って選考を進めることが前提ですが、選択肢を複数持っておくことは、精神的な安定と交渉力の源泉になることを覚えておきましょう。

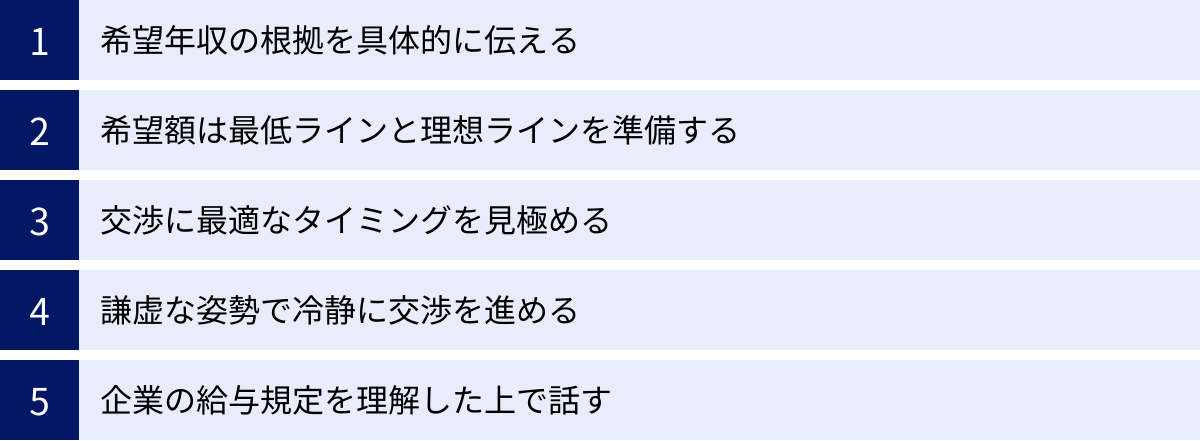

【実践】年収交渉を成功させる5つのコツ

転職活動の最終盤、内定の喜びと共に訪れるのが「年収交渉」という重要な局面です。多くの人が苦手意識を持つこのプロセスですが、いくつかのコツを押さえることで、成功の確率を格段に高めることができます。ここでは、あなたの市場価値を正当な報酬に結びつけるための、実践的な5つの交渉術を詳しく解説します。

①希望年収の根拠を具体的に伝える

年収交渉において最も重要なのは、なぜその金額を希望するのか、その根拠を論理的かつ具体的に説明することです。「もっと高い給料が欲しい」という漠然とした要求では、採用担当者を納得させることはできません。希望年収は、あなたのスキルや経験、そして実績に対する正当な対価であることを示す必要があります。

根拠として有効なのは、主に以下の3つの要素です。

- 現職(前職)の年収: 「現在の年収が〇〇円ですので、それをベースに最低でも〇〇円を希望します」という伝え方は、交渉の出発点として基本となります。源泉徴収票の提出を求められることも多いため、正確な金額を伝えましょう。

- 市場価値: 「転職エージェントとの面談や他社の選考を通じて、私のスキルセットであれば〇〇円~〇〇円が市場の相場であると認識しております」といった形で、客観的な市場データを根拠として示すと説得力が増します。

- 貢献できる価値: これが最も強力な根拠です。「私の〇〇という経験を活かせば、貴社の△△という課題に対して、□□のような貢献ができると考えております。その価値を評価いただき、〇〇円を希望いたします」というように、自分のスキルが入社後にもたらす利益と希望額を結びつけて説明します。

これらの根拠を組み合わせ、「自分の価値」を企業にプレゼンテーションするという意識で臨むことが、交渉を成功に導く鍵です。

②希望額は最低ラインと理想ラインを準備する

交渉に臨む前に、自分の中で希望年収の「最低ライン(これ以下なら辞退も考える額)」と「理想ライン(これなら大満足の額)」の2つを明確に設定しておくことが極めて重要です。

- 最低希望年収(下限): これは、あなたの交渉の「防衛ライン」です。現職の年収や生活コスト、最低限のアップ率などを考慮して設定します。このラインを下回る提示であれば、転職するメリットがないと判断し、辞退する覚悟を持つべき金額です。

- 理想希望年収(上限): これは、あなたの目標となる金額です。市場価値や、企業への貢献見込みなどを最大限に評価された場合の、現実的な範囲での最高額を設定します。

実際に企業に伝える際は、理想ラインに近い金額か、少し幅を持たせた金額(例:「〇〇円を希望しますが、〇〇円~〇〇円の範囲でご検討いただけますと幸いです」)を伝えるのが一般的です。最初から最低ラインを伝えてしまうと、そこが交渉のスタート地点となり、それ以上の金額を引き出すのが難しくなってしまいます。

この2つのラインを事前に決めておくことで、交渉の場で冷静な判断を下し、「もう少し粘れば上がったかもしれない」といった後悔や、「提示額に不満はあるが断れない」といった状況を避けることができます。

③交渉に最適なタイミングを見極める

年収交渉は、切り出すタイミングが非常に重要です。早すぎても、遅すぎてもうまくいきません。最適なタイミングは、大きく分けて2つあります。

面接の終盤や二次面接以降に切り出す

一次面接の序盤など、まだ企業側があなたのスキルや人柄を十分に理解していない段階で年収の話を切り出すのは避けるべきです。お金の話ばかりする人という印象を与えかねず、選考自体にマイナスの影響をおよぼす可能性があります。

年収の話を切り出すのに適しているのは、面接官があなたの能力や経験に魅力を感じ、採用に前向きになっていることが感じられる、面接の終盤です。特に、最終面接や二次面接など、選考が進んだ段階で、面接官から「何か質問はありますか?」と聞かれたタイミングで、「もし差し支えなければ、貴社の給与体系や、今回のポジションにおける想定年収レンジについてお伺いしてもよろしいでしょうか?」と尋ねるのが自然な流れです。この段階であれば、お互いに具体的な話をする準備ができています。

内定通知後、承諾前に交渉する

最も効果的で、一般的な交渉のタイミングは「内定通知を受け取り、労働条件が提示された後、それを承諾する前」です。この時点では、企業はすでに「あなたを採用したい」という意思を固めています。つまり、候補者側の立場が最も強くなるタイミングです。

企業から提示された年収額を確認した上で、もし自分の希望と乖離があれば、この段階で交渉を開始します。「内定のご連絡、誠にありがとうございます。大変光栄に存じます。一点、ご提示いただいた年収についてご相談させていただきたく…」というように、まずは感謝の意を伝えた上で、丁寧に切り出しましょう。一度「内定を承諾します」と伝えてしまうと、その後に条件を変更するのは原則として不可能なため、必ず承諾前に交渉を行う必要があります。

④謙虚な姿勢で冷静に交渉を進める

年収交渉は、権利を主張する「戦い」ではありません。入社後の良好な関係を築くための「対話」であり「すり合わせ」です。横柄な態度や、自分の要求を一方的に押し付けるような姿勢は、たとえ交渉がうまくいったとしても、入社後の人間関係に悪影響を及ぼす可能性があります。

常に謙虚な姿勢と感謝の気持ちを忘れず、冷静に話し合いを進めることが重要です。「ぜひ貴社で働きたい」という強い入社意欲を示した上で、「より高いモチベーションで貢献するために、年収面でご配慮いただけると幸いです」といったニュアンスで伝えることで、相手もこちらの要望を前向きに検討しやすくなります。感情的にならず、あくまで事前に準備した根拠に基づいて、論理的に対話を進めることを心がけましょう。

⑤企業の給与規定を理解した上で話す

やみくもに高い金額を要求しても、企業の給与規定(給与テーブル)から大きく外れた金額が認められることはほとんどありません。特に、大手企業や歴史のある企業では、職務等級や役職ごとに給与レンジが厳密に定められていることが多く、個人の交渉だけでその枠を大きく超えるのは困難です。

そのため、交渉に臨む前には、できる限りその企業の給与規定やカルチャーを理解しておくことが重要です。口コミサイトや転職エージェントを通じて、「その企業では、どの程度の交渉の余地があるのか」「成果主義の度合いはどのくらいか」といった情報を収集しておきましょう。

企業の給与規定を理解した上で、その規定の範囲内で、自分をどの等級に位置づけてもらうのが妥当なのかを交渉するというアプローチが有効です。例えば、「私のこれまでの経験と実績を考慮すると、貴社の規定における〇〇等級に相当すると考えております。その場合、年収は〇〇円程度になると認識しておりますが、いかがでしょうか」といった形で、相手の土俵の上で交渉を進めることで、現実的で受け入れられやすい提案が可能になります。

失敗しないために!年収交渉でのNG行動

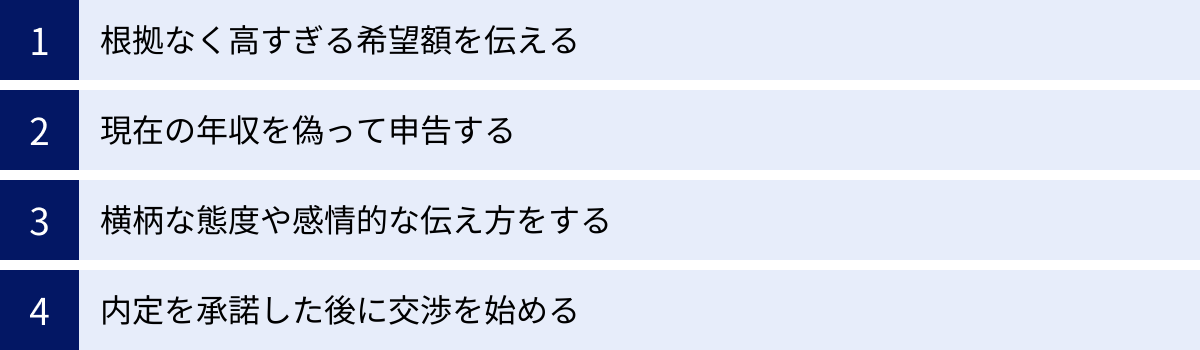

年収交渉は、転職の満足度を大きく左右する重要なプロセスですが、一歩間違えると内定取り消しや、入社後の気まずい関係に繋がるリスクもはらんでいます。成功のコツを知ることと同じくらい、避けるべきNG行動を理解しておくことが不可欠です。ここでは、あなたの評価を下げかねない、年収交渉における4つの典型的な失敗パターンを解説します。

根拠なく高すぎる希望額を伝える

年収交渉で最も陥りがちな失敗が、自分の市場価値や企業の給与水準を無視して、根拠のない法外な金額を要求してしまうことです。例えば、現職の年収が450万円であるにもかかわらず、特にスキルアップしたわけでもないのに「希望年収は800万円です」と伝えてしまうようなケースです。

このような要求は、採用担当者に「自己分析ができていない」「金銭的な要求ばかりで、仕事への意欲が低い」「常識がない」といったネガティブな印象を与えてしまいます。企業側は、あなたのスキルや経験に対して適正な対価を支払おうと考えていますが、それはあくまで社内の給与規定や市場相場の範囲内での話です。

希望年収を伝える際は、前述の通り、「現職の年収」「客観的な市場価値」「入社後に貢献できる価値」といった具体的な根拠を必ずセットで提示しなくてはなりません。根拠なき要求は、交渉のテーブルにつくことすらできず、場合によっては「条件が合わない」として、その場で不採用と判断されるリスクさえあります。

現在の年収を偽って申告する

交渉を有利に進めたいという気持ちから、現在の年収を実際よりも高く偽って申告することは、絶対にやってはいけないNG行動です。これは、単なるマナー違反に留まらず、経歴詐称にあたる可能性があり、信頼関係を根底から覆す行為です。

多くの企業では、内定後に源泉徴収票の提出を求められます。その際に嘘が発覚すれば、内定が取り消されることはほぼ確実です。たとえ源泉徴収票の提出が不要な企業であったとしても、入社後の住民税の決定通知書などから、前年の所得が会社に伝わる可能性もあります。

嘘をついて一時的に高い年収を得られたとしても、その後のキャリアに大きな傷を残すことになりかねません。「少しでも高く見せたい」という気持ちは分かりますが、正直に現在の年収を伝え、その上で「今後のポテンシャル」や「他社からの評価」を根拠に、希望額を交渉するのが正しいアプローチです。信頼は、どんな交渉術よりも重要な資産です。

横柄な態度や感情的な伝え方をする

年収はデリケートな話題だからこそ、その伝え方には細心の注意が必要です。「これくらいもらって当然だ」「この金額では働けない」といった高圧的・横柄な態度や、提示額が希望に満たなかった場合に不満を露わにしたり、感情的になったりするのは最悪の対応です。

採用担当者は、あなたの交渉相手であると同時に、入社後は同僚や上司になるかもしれない人物です。交渉の場での態度は、あなたのコミュニケーション能力や人間性を判断する材料にもなっています。ここで悪い印象を与えてしまうと、「この人と一緒に働くのは難しそうだ」と判断され、たとえスキルが高くても採用が見送られる可能性があります。

常に「交渉させていただく」という謙虚な姿勢を忘れず、冷静かつ論理的に話を進めることが重要です。たとえ交渉が決裂したとしても、「今回はご期待に沿えず残念ですが、ご検討いただきありがとうございました」と、最後まで丁寧な対応を心がけることで、将来的に別の機会で繋がる可能性も残せます。

内定を承諾した後に交渉を始める

年収交渉のタイミングは極めて重要です。最もやってはいけないのが、一度「内定を承諾します」と口頭やメールで伝えた後に、年収交渉を蒸し返すことです。

企業にとって、候補者からの「内定承諾」は、提示された労働条件に双方が合意したことを意味する、契約の第一歩です。その後に条件の変更を申し出ることは、ビジネスにおける「後出しじゃんけん」であり、著しく信頼を損なう行為です。

企業側は、あなたが承諾したことを受けて、他の候補者への不採用通知や、入社手続きの準備を進めています。その段階で話を覆されると、採用計画全体に大きな影響が出てしまいます。このような行為は、「約束を守れない人」「自己中心的な人」というレッテルを貼られ、最悪の場合、内定承諾後であっても内定取り消しに繋がる可能性があります。

年収を含め、労働条件に関する疑問や交渉は、必ず内定を承諾する前に行わなければなりません。提示された条件に少しでも納得がいかない点があれば、承諾の返事をする前に、「大変恐縮ですが、回答の前にお伺いしたい点がございます」と正直に伝え、交渉の機会を設けてもらうのが正しい手順です。

年収アップが期待できる業界・職種

転職で年収を上げるためには、個人のスキルや交渉力だけでなく、「どの市場で戦うか」という視点が欠かせません。業界の成長性や収益性、職種の専門性や需要の高さによって、給与水準は大きく異なります。ここでは、近年の転職市場において、特に年収アップが期待できる業界と職種の具体例を、その背景とともに解説します。

年収が上がりやすい業界の例

業界全体の給与水準が高い、あるいは成長著しく人材獲得競争が激化している業界は、年収アップ転職の狙い目です。

IT・通信業界

IT・通信業界は、現代において最も年収アップが期待できる業界の一つです。あらゆる産業でDX(デジタルトランスフォーメーション)が推進される中、その中核を担うIT人材の需要はとどまることを知りません。特に、AI、IoT、クラウド、サイバーセキュリティといった先端分野のスキルを持つ人材は、深刻な供給不足に陥っており、企業は高い報酬を提示してでも獲得しようと躍起になっています。

この業界の特徴は、技術の進化が速く、常に新しいスキルが求められることです。そのため、継続的に学習し、専門性を高め続ける意欲のある人材は、年齢に関係なく高い評価を得やすい環境です。大手SIerや外資系ITベンダーだけでなく、急成長中のWebサービス企業やSaaS企業なども、優秀なエンジニアやプロダクトマネージャーに対して非常に高い給与水準を提示しています。

コンサルティング業界

コンサルティング業界も、昔から高年収の代名詞として知られています。企業の経営課題を解決するという高度な専門性が求められるため、それに見合った高い報酬が設定されています。戦略系、IT系、組織人事系など様々な領域がありますが、いずれも論理的思考力、課題解決能力、コミュニケーション能力といった高いレベルのスキルが要求されます。

特に近年では、DX戦略やサステナビリティ経営といった新しいテーマに関するコンサルティング需要が高まっており、これらの分野に強みを持つ人材は引く手あまたです。激務であることは否めませんが、短期間で多様な業界の課題に触れ、自身のスキルを飛躍的に高められる環境であり、そこで得た経験は、将来的に事業会社の経営幹部など、さらなるキャリアアップへの道も開きます。

金融業界

金融業界、特に投資銀行、アセットマネジメント、M&Aアドバイザリーといった専門分野は、非常に高い給与水準を誇ります。巨額の資金を動かし、企業の成長戦略に深く関わる業務であり、高度な財務知識や分析能力、交渉力が求められます。成果がダイレクトに収益に結びつくため、個人のパフォーマンスに応じた高額なボーナス(インセンティブ)が支払われることが多く、トッププレイヤーの中には数千万円、あるいはそれ以上の年収を得る人もいます。

また、最近ではFinTech(フィンテック)の隆盛により、金融とITが融合した新しい領域で活躍する人材の需要も高まっています。従来の金融知識に加えて、データ分析やシステム開発のスキルを併せ持つ人材は、非常に高い市場価値を持つことになります。

年収が上がりやすい職種の例

業界だけでなく、職種によっても年収水準は大きく変わります。特に、専門性が高く、企業の収益に直接貢献する職種は、年収が上がりやすい傾向にあります。

ITエンジニア・DX関連職

前述のIT業界の成長に伴い、ITエンジニアやDX関連職は、職種として最も年収アップのポテンシャルが高いと言えるでしょう。具体的には、以下のような職種が挙げられます。

- AIエンジニア/データサイエンティスト: 企業の持つビッグデータを分析し、事業戦略やサービス改善に繋げる専門家。需要に対して人材が圧倒的に不足しているため、極めて高い給与水準となっています。

- クラウドエンジニア: AWSやAzureといったクラウド基盤の設計・構築・運用を担う。企業のインフラがオンプレミスからクラウドへ移行する中で、不可欠な存在です。

- プロダクトマネージャー(PdM): IT製品やサービスの責任者として、開発からマーケティングまでを統括する。ビジネスとテクノロジーの両面を理解し、事業を成功に導く重要な役割を担います。

これらの職種は、常に最新技術を学び続ける必要がありますが、その分、市場価値を高めやすく、キャリアを通じて継続的な年収アップが期待できます。

営業職

営業職は、成果が数字として明確に表れるため、成果主義の給与体系と非常に相性が良い職種です。特に、基本給に加えて売上に応じたインセンティブ(歩合給)が支給される制度を導入している企業では、トップセールスは年齢や社歴に関係なく高年収を得ることが可能です。

特に年収が高い傾向にあるのは、無形商材(ITソリューション、コンサルティングサービス、広告など)や、単価の高い商材(不動産、金融商品、医療機器など)を扱う営業職です。これらの商材は、顧客の課題を深く理解し、ソリューションを提案する高度な課題解決能力が求められるため、その分、報酬も高く設定されています。実績を具体的な数字でアピールしやすく、転職市場でも高く評価される傾向にあります。

企画・マーケティング職

企業の売上やブランド価値を創造する企画・マーケティング職も、企業の成長に不可欠な役割として年収が上がりやすい職種です。特に、デジタル化の進展により、その専門性はますます高度化しています。

- Webマーケター: SEO、コンテンツマーケティング、SNS運用、Web広告など、デジタルチャネルを駆使して集客や売上向上を図る。施策の効果をデータで分析し、改善を繰り返す能力が求められ、実績を出せる人材は高く評価されます。

- 事業企画・経営企画: 全社的な経営戦略や新規事業の立案に携わる。市場分析、競合調査、収益シミュレーションといった高度なスキルが求められ、経営層に近いポジションとして高い処遇が期待できます。

これらの職種は、市場の変化を読み解き、戦略を立てて実行する能力が問われます。企業の根幹に関わる重要な役割であるため、専門性を高めることで高い年収を目指すことが可能です。

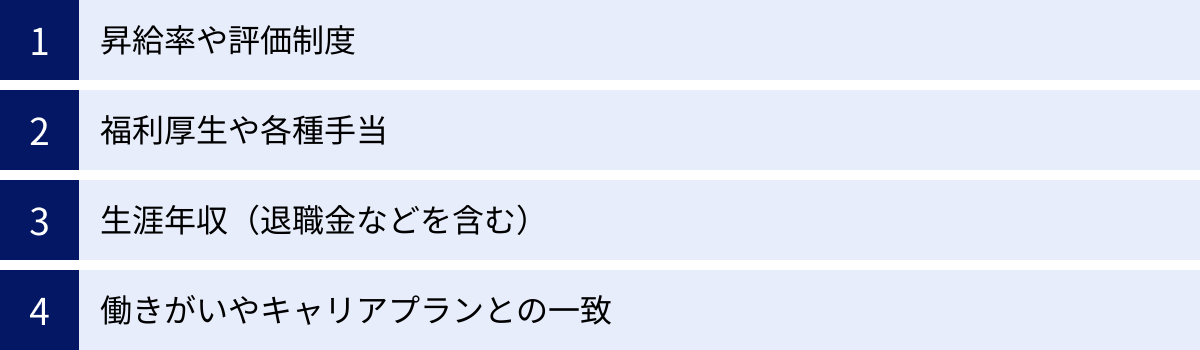

年収だけで決めない!確認すべき年収以外の重要項目

転職活動において、年収アップは大きなモチベーションの一つです。しかし、目先の年収額だけに囚われて転職先を決定してしまうと、入社後に「こんなはずではなかった」と後悔するリスクが高まります。満足度の高いキャリアを築くためには、年収という「点」でなく、働きがいや将来性を含めた「線」で企業を評価する視点が不可欠です。ここでは、年収以外に必ず確認すべき4つの重要項目を解説します。

昇給率や評価制度

提示された初年度の年収が高いことは魅力的ですが、その後の年収がどのように上がっていくのかという視点を持つことが極めて重要です。入社時の年収が高くても、昇給率が低ければ、数年後には昇給率の高い会社に転職した同僚に年収で逆転される可能性もあります。

確認すべきポイントは以下の通りです。

- 昇給率: 年間の平均的な昇給率はどのくらいか。ベースアップ(全社員一律の昇給)はあるのか。個人の評価に基づく昇給の幅はどの程度か。具体的な数字を面接の場で質問したり、転職エージェントを通じて確認したりしましょう。

- 評価制度: 年に何回、どのような基準で評価が行われるのか。評価項目は明確か。目標設定(MBOなど)はどのように行い、その達成度がどのように給与や賞与に反映されるのか。評価プロセスの透明性と納得感は、働く上でのモチベーションに直結します。

- キャリアパス: その会社で働き続けた場合、どのようなキャリアパスが描けるのか。入社5年後、10年後のモデル年収はどのくらいか。具体的なロールモデルがいるかどうかも参考になります。

入社時の年収(入口)だけでなく、将来的な年収の伸びしろ(出口)を意識することで、より長期的な視点での判断が可能になります。

福利厚生や各種手当

年収の額面(総支給額)だけでなく、可処分所得(手取り額)や生活の質に影響を与える福利厚生も念入りにチェックすべき項目です。一見地味に見えますが、年間で計算すると数十万円単位の差になることも珍しくありません。

特に注目すべき福利厚生は以下の通りです。

- 住宅関連手当: 家賃補助や住宅手当、社宅制度の有無は、生活コストに大きく影響します。特に都市部で働く場合、この手当の有無は実質的な年収を大きく左右します。

- 家族・育児関連手当: 家族手当や子女教育手当、育児休業・短時間勤務制度の充実度は、ライフステージの変化に対応しながら働き続ける上で非常に重要です。

- 自己啓発支援: 資格取得支援制度や書籍購入補助、セミナー参加費用の補助など、スキルアップを後押ししてくれる制度が整っているかは、自身の市場価値を高め続ける上で大きなプラスになります。

- その他: 退職金制度、確定拠出年金(401k)、社員食堂、ストックオプションなど、企業独自の制度も確認しましょう。

これらの福利厚生を金銭価値に換算し、「トータルリワード(総報酬)」という観点で企業を比較することが、賢い選択に繋がります。

生涯年収(退職金などを含む)

短期的な年収アップだけでなく、キャリア全体を通じて得られる「生涯年収」という視点を持つことも大切です。特に、退職金制度の有無とその内容は、老後の資産形成に大きな影響を与えます。

近年は、従来の退職一時金制度に代わり、企業型確定拠出年金(企業型DC)や確定給付企業年金(DB)を導入する企業が増えています。これらの制度は、運用次第で将来受け取れる額が変わるため、制度の内容や企業の掛金額などをしっかり確認しておく必要があります。

仮に、A社とB社から同じ年収600万円のオファーがあったとします。A社には手厚い退職金制度がある一方、B社には退職金制度がありません。この場合、目先の年収は同じでも、生涯年収で考えればA社の方が遥かに有利な選択となります。転職は、自分のキャリアという長期的な資産をどう形成していくかという経営的な視点で捉えることが重要です。

働きがいやキャリアプランとの一致

最後に、そして最も重要なのが、その仕事や会社が、あなた自身の「働きがい」や「キャリアプラン」と一致しているかという点です。どれだけ年収が高くても、仕事内容に興味が持てなかったり、企業の文化や価値観に共感できなかったりすれば、長期的に働き続けることは困難です。

以下の問いを自分自身に投げかけてみましょう。

- 仕事のやりがい: その仕事を通じて、社会に貢献している実感や、自己成長を感じられるか。自分の強みや好きなことを活かせるか。

- 企業文化・価値観: 企業のビジョンやミッションに共感できるか。社員の働き方やコミュニケーションのスタイルは、自分に合っているか。

- キャリアプランとの整合性: 今回の転職は、自分が5年後、10年後に目指す姿に近づくための一歩として適切か。その会社で得られる経験やスキルは、自分の長期的なキャリア目標に繋がるか。

年収は、仕事の対価として非常に重要な要素ですが、それは数ある要素の一つに過ぎません。「何のために働くのか」という根源的な問いと向き合い、年収、仕事内容、働き方、将来性のバランスが取れた、心から納得できる選択をすることが、後悔のない転職を実現する鍵となるでしょう。

年収交渉に不安なら転職エージェントの活用がおすすめ

年収交渉は、多くの転職者にとって心理的なハードルが高いプロセスです。「どのタイミングで切り出せばいいかわからない」「希望額を伝えて印象が悪くなったらどうしよう」といった不安を感じるのは当然のことです。もし、自分一人での交渉に自信がないのであれば、転職エージェントを積極的に活用することを強くおすすめします。転職のプロであるエージェントは、年収交渉においても心強い味方となってくれます。

企業との交渉を代行してくれる

転職エージェントを利用する最大のメリットの一つが、候補者に代わって企業との年収交渉を行ってくれる点です。

自分では直接言いにくい希望年収や条件面の要望も、第三者であるキャリアアドバイザーが、客観的な視点から論理的に企業へ伝えてくれます。例えば、「〇〇様のご経験やスキルは、市場価値から判断して△△円が妥当なラインです」「他社からも□□円という評価を得ていらっしゃいます」といった形で、候補者の価値をプロの言葉で代弁してくれるのです。

これにより、候補者は企業と直接対峙する気まずさや心理的負担から解放されます。また、キャリアアドバイザーは数多くの交渉経験を持っているため、企業の特性や採用担当者のタイプを見極め、最も効果的な交渉の進め方を熟知しています。感情的になることなく、冷静かつ戦略的に交渉を進めてくれるため、個人で交渉するよりも成功率が高まる傾向にあります。

企業の内部情報(給与レンジなど)を教えてくれる

転職エージェントは、求人企業と日常的にコミュニケーションを取っており、求人票には書かれていない貴重な内部情報を数多く保有しています。その代表例が、ポジションごとの詳細な「給与レンジ(給与の範囲)」です。

公開されている求人票には「年収400万円~700万円」といった幅のある記載が多いですが、エージェントは「このポジションは、〇〇という経験があれば600万円、△△という資格があれば650万円まで検討可能」といった、より具体的な情報を把握しているケースが少なくありません。

こうした内部情報を事前に知ることで、現実離れした高すぎる要求を避けつつ、最大限狙える年収額を把握し、的を射た交渉戦略を立てることができます。また、企業の評価制度や過去の採用事例における年収決定の傾向なども教えてくれるため、より納得感のある交渉が可能になります。

客観的な視点で市場価値を判断してくれる

自分一人でキャリアの棚卸しをしても、「自分の市場価値が本当に正しいのか」を客観的に判断するのは難しいものです。自分の実績を過小評価してしまったり、逆に過大評価してしまったりすることもあります。

転職エージェントは、日々多くの求職者と面談し、様々な企業の採用を支援しているため、労働市場の動向や、スキルごとの需給バランスをリアルタイムで把握しています。キャリアアドバイザーとの面談を通じて、あなたの経歴やスキルが現在の転職市場でどの程度の価値を持つのか、客観的な視点からフィードバックをもらうことができます。

この「客観的な市場価値」の把握は、自信を持って年収交渉に臨むための土台となります。エージェントから「あなたの経験なら、年収〇〇円を目指せますよ」という後押しをもらうことで、交渉の場で臆することなく、堂々と希望を伝えられるようになるでしょう。

年収アップに強いおすすめ転職エージェント3選

数ある転職エージェントの中でも、特に年収アップを目指す際に実績や強みを持つ代表的なサービスを3つ紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分のキャリアや希望に合ったエージェントを選びましょう。

①リクルートエージェント

リクルートエージェントは、業界最大級の求人数を誇る、総合型の転職エージェントです。あらゆる業界・職種の求人を網羅しており、その中には一般には公開されていない非公開求人も多数含まれています。豊富な選択肢の中から、年収アップが期待できる求人を見つけやすいのが最大の強みです。長年の実績から企業との信頼関係も厚く、交渉力が高いキャリアアドバイザーが多数在籍しています。キャリアの方向性が定まっていない段階でも、幅広い選択肢の中から自分に合った道筋を見つけるための相談ができる、転職を考え始めたらまず登録しておきたいエージェントの一つです。

(参照:リクルートエージェント公式サイト)

②doda

dodaは、「エージェントサービス」と「求人サイト」の両方の機能を併せ持つことが大きな特徴です。自分で求人を探しながら、プロのサポートも受けたいという方に最適です。特に、IT・Webエンジニアや営業職、企画・管理部門などの求人に強みを持っています。dodaが定期的に公開している「平均年収ランキング」などのデータは非常に詳細で、自身の市場価値を把握する上でも役立ちます。また、キャリアカウンセリングの丁寧さにも定評があり、利用者の満足度が高いサービスとして知られています。

(参照:doda公式サイト)

③JACリクルートメント

JACリクルートメントは、管理職や専門職といった、ハイクラス・ミドルクラスの転職に特化したエージェントです。年収600万円以上の求人が中心で、外資系企業や海外進出企業の案件に強みを持っています。コンサルタントが企業と求職者の両方を担当する「両面型」のスタイルを取っているため、企業の事業戦略や求める人物像を深く理解した上で、精度の高いマッチングを実現してくれます。自身の専門性やマネジメント経験を活かして、大幅な年収アップやキャリアアップを目指したい30代~50代の方に特におすすめのエージェントです。

(参照:JACリクルートメント公式サイト)

まとめ

本記事では、転職による年収アップを目指すための知識とノウハウを、データから具体的な実践テクニックまで網羅的に解説してきました。

まず、各種データが示す通り、転職によって約3人に1人以上が年収アップを実現しており、特に30代ではその割合が6割を超えるという事実は、多くの人にとって大きな希望となるでしょう。年収が上がる背景には、「社内評価と市場価値のギャップ」「企業間の給与水準の違い」「より高いポジションへの登用」といった明確なメカニズムが存在します。

年収アップを成功させるためには、以下の4つのステップを踏むことが極めて重要です。

- キャリアの棚卸しによる市場価値の把握

- 企業研究による給与水準の調査

- 職務経歴書での実績の効果的なアピール

- 複数内定の獲得による交渉材料の確保

そして、最終関門である年収交渉では、「具体的な根拠の提示」「希望額の幅の設定」「最適なタイミング」「謙虚な姿勢」「企業規定の理解」という5つのコツを押さえることで、その成功確率を格段に高めることができます。

一方で、年収という一つの指標だけに囚われることなく、昇給率や福利厚生、生涯年収、そして何よりも「働きがい」といった多角的な視点で転職先を判断することが、長期的に満足できるキャリアを築く上での鍵となります。

転職は、あなたのこれまでの努力と成果を、社会に対して正当に評価してもらう絶好の機会です。しかし、それは決して受け身で待つものではなく、自ら戦略的に行動し、掴み取るものです。もし一人での活動に不安を感じるなら、転職エージェントのようなプロの力を借りることも賢明な選択です。

この記事で得た知識を武器に、自信を持って次の一歩を踏み出してください。あなたのキャリアが、より豊かで実りあるものになることを心から願っています。