現代の採用活動において、企業の顔となる「採用サイト」の重要性はますます高まっています。求人媒体への情報掲載だけでは伝えきれない自社の魅力や文化を深く伝え、求める人材に的確にアプローチするためには、戦略的に設計された採用サイトが不可欠です。しかし、いざ制作しようとしても「何から始めれば良いのか分からない」「どれくらいの費用がかかるのか」「制作会社はどう選べばいいのか」といった疑問や不安を抱える担当者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、採用サイトの基本的な役割から、制作のメリット・デメリット、費用相場、具体的な制作フロー、そして失敗しないための重要なポイントまで、網羅的に解説します。さらに、2024年最新のおすすめ制作会社10選もご紹介しますので、自社の採用活動を成功に導くためのパートナー選びの参考にしてください。

この記事を最後まで読めば、採用サイト制作に関する全体像を把握し、自社に最適な戦略を描くための第一歩を踏み出せるはずです。

目次

採用サイトとは?

採用サイトとは、企業が採用活動を行う上で、求職者に向けて自社の情報を発信するために特化して制作されたWebサイトのことです。単に求人情報を掲載するだけでなく、企業のビジョンや文化、働く環境、社員の姿などを多角的に伝えることで、求職者の企業理解を深め、応募意欲を高めることを目的としています。情報過多の現代において、求職者は給与や待遇といった条件面だけでなく、「この会社で働くことでどんな成長ができるのか」「どんな人たちと一緒に働くのか」といった、より本質的な価値を重視する傾向にあります。採用サイトは、こうした求職者のニーズに応え、企業と求職者の最適なマッチングを実現するための重要なコミュニケーションツールとしての役割を担っています。

採用サイトの目的と役割

採用サイトが果たすべき目的と役割は多岐にわたります。これらを正しく理解し、サイト制作に反映させることが、採用成功への鍵となります。

まず、最大の目的は「求める人物像からの応募を獲得すること」です。そのためには、自社がどのような人材を求めているのかを明確に定義し、そのターゲットに響くメッセージやコンテンツを発信する必要があります。例えば、チャレンジ精神旺盛な若手を求めているのであれば、新規事業への挑戦や若手が活躍する事例を前面に出し、安定志向の人材を求めているのであれば、充実した福利厚生や長期的なキャリアプランを提示するなど、ターゲットに合わせた情報設計が求められます。

次に重要な役割が「採用のミスマッチの防止」です。企業の魅力的な側面だけを伝えるのではなく、仕事のやりがいと共に厳しさや、企業が抱える課題といったリアルな情報も正直に伝えることで、求職者は入社後の働き方を具体的にイメージできます。これにより、「思っていた仕事と違った」「社風が合わなかった」といった理由による早期離職を防ぎ、定着率の向上に繋がります。社員インタビューで成功体験だけでなく失敗談も語ってもらったり、一日のスケジュールを詳細に公開したりすることも有効です。

さらに、「企業のブランディング(エンプロイヤー・ブランディング)」も採用サイトの重要な役割です。エンプロイヤー・ブランディングとは、「働く場所」としての企業の魅力を高め、求職者から「この会社で働きたい」と思われるブランドを構築する活動のことです。採用サイトを通じて、経営者の想いや企業理念、社会に対する貢献などを一貫して発信し続けることで、求職者だけでなく、社会全体に対してポジティブな企業イメージを醸成できます。これは、短期的な応募者増だけでなく、中長期的に企業の競争力を高める上でも極めて重要です。

最後に、「採用活動の効率化」という役割も挙げられます。よくある質問(FAQ)のコンテンツを充実させておけば、採用担当者が個別に対応していた問い合わせを削減できます。また、選考フローを分かりやすく図解することで、求職者の不安を解消し、スムーズな応募を促進します。エントリーフォームを最適化し、入力の手間を減らすことも、応募の離脱率を下げ、効率的な母集団形成に貢献します。

コーポレートサイトや求人サイトとの違い

採用サイトの役割をより深く理解するために、混同されがちな「コーポレートサイト」や「求人サイト」との違いを明確にしておきましょう。これらのメディアはそれぞれ異なる目的とターゲットを持っているため、その特性を理解し、連携させることが重要です。

| 比較項目 | 採用サイト | コーポレートサイト | 求人サイト(求人媒体) |

|---|---|---|---|

| 主な目的 | 求める人材の採用、ミスマッチ防止、エンプロイヤー・ブランディング | 企業の公式情報発信、信頼性向上、事業紹介 | 多数の求人情報を掲載し、幅広い層からの応募を募る |

| メインターゲット | 求職者(新卒、中途、潜在層) | 全てのステークホルダー(顧客、取引先、株主、投資家、求職者など) | 転職・就職活動中の顕在層 |

| 掲載情報の中心 | 「人」や「働き方」に関する情報(社員、文化、環境、キャリアパスなど) | 「企業」や「事業」に関する情報(会社概要、IR情報、プレスリリース、製品・サービス) | 「求人情報」(募集要項、仕事内容、給与、待遇) |

| 表現の自由度 | 高い。デザインやコンテンツを自由に設計し、自社の魅力を最大限に伝えられる | 中程度。信頼性や公的なイメージを損なわない範囲での表現が求められる | 低い。決められたフォーマットや文字数制限の中で情報を掲載する |

| 他社との比較 | サイト内で自社の独自性を強調できる | 業界内でのポジショニングを示す | 他社の求人情報と横並びで比較される |

コーポレートサイトは、企業の「公式な顔」として、顧客、取引先、株主、そして求職者を含むあらゆるステークホルダーに対して、正確な情報を提供し、信頼性を担保する役割を持ちます。そのため、IR情報やプレスリリースといった公的な情報が中心となり、トーン&マナーも比較的フォーマルになりがちです。求職者も企業研究のためにコーポレートサイトを訪れますが、そこから「働く場所」としての具体的なイメージを掴むのは難しい場合があります。

一方、求人サイト(求人媒体)は、多くの企業の求人情報を一覧で比較検討できるプラットフォームです。幅広い求職者にリーチできるという大きなメリットがありますが、掲載できる情報量やフォーマットには制限があり、他社との差別化が難しいという側面も持ちます。給与や勤務地といった条件面で比較されやすく、自社独自の文化や風土といった定性的な魅力を十分に伝えるには限界があります。

これらに対し、採用サイトは「求職者」というターゲットに完全に特化し、「働く魅力」を伝えることに全力を注げるメディアです。デザインやコンテンツの自由度が高く、動画や社員インタビュー、ブログなど、多彩な表現方法で自社の世界観を構築できます。求人サイトで興味を持った求職者が、より深い情報を求めて採用サイトを訪れ、そこで共感を覚えて応募に至る、という流れが理想的な形です。つまり、コーポレートサイト、求人サイト、採用サイトは、それぞれが補完し合う関係にあり、これらを連携させた採用戦略が成功の鍵となります。

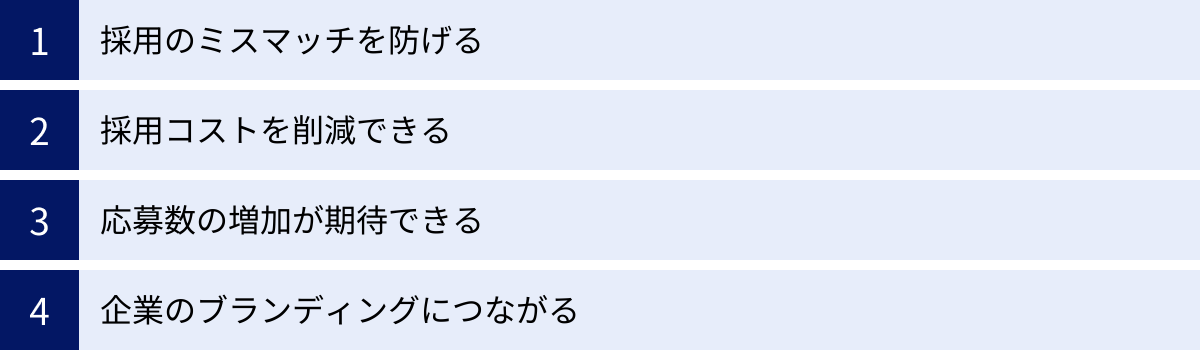

採用サイトを制作する4つのメリット

採用サイトを制作することは、単にWeb上に求人情報を掲載する以上の、多くの戦略的なメリットを企業にもたらします。ここでは、採用サイトを持つことで得られる具体的な4つのメリットについて、その理由や背景と共に詳しく解説します。

① 採用のミスマッチを防げる

採用活動における最大の課題の一つが「採用のミスマッチ」です。ミスマッチとは、入社前に候補者が抱いていたイメージと、入社後の実態にギャップが生じることで、これが原因で早期離職につながるケースは少なくありません。採用サイトは、このミスマッチを効果的に防ぐための強力なツールとなります。

求人媒体に掲載できる情報は、文字数やフォーマットの制約から、どうしても仕事内容や待遇といった「条件面」が中心になりがちです。しかし、求職者が本当に知りたいのは、そうした表面的な情報だけではありません。「どのような価値観を持った人たちが働いているのか」「職場の雰囲気はどうか」「どのようなキャリアを築けるのか」「仕事のやりがいは何か、逆に大変なことは何か」といった、定性的でリアルな情報です。

採用サイトでは、こうした情報を自由な形式で、かつ深く掘り下げて伝えることができます。

- 社員インタビュー: 実際に働く社員の生の声を通じて、仕事の魅力ややりがい、苦労した経験、職場の人間関係などを伝える。若手、中堅、管理職など、様々な立場や職種の社員に登場してもらうことで、求職者は自身のキャリアパスを具体的にイメージしやすくなります。

- 一日のスケジュール紹介: 営業職やエンジニア職など、職種ごとの典型的な一日の流れを紹介することで、入社後の働き方をリアルに想像させることができます。

- オフィスツアー動画: 執務スペースや会議室、リフレッシュルームなどを動画で見せることで、物理的な働く環境を直感的に伝えられます。

- 企業文化や価値観の発信: 経営者メッセージやブログコンテンツなどを通じて、企業が大切にしている理念やビジョンを伝える。これにより、企業の価値観に共感する人材からの応募が期待できます。

良い面だけでなく、あえて仕事の厳しさや乗り越えるべき課題についても触れることが、信頼性を高め、ミスマッチを防ぐ上で非常に重要です。正直な情報開示によって、求職者は「自分はこの環境でやっていけるか」を冷静に判断でき、企業側も自社に本当にフィットする人材を見極めやすくなります。結果として、入社後の定着率が向上し、長期的に活躍してくれる人材の獲得につながるのです。

② 採用コストを削減できる

中長期的な視点で見ると、採用サイトは採用コストの削減に大きく貢献します。多くの企業は、採用活動を求人広告や人材紹介サービスに依存していますが、これらは継続的にコストが発生します。

- 求人広告: 掲載期間やプランに応じて費用がかかり、掲載を止めれば応募も止まってしまいます。効果的な露出を維持するためには、常に広告費を支出し続ける必要があります。

- 人材紹介サービス: 採用が成功した場合に、採用者の年収の30%~35%程度を成功報酬として支払うのが一般的です。優秀な人材を確保できる一方で、採用人数が増えるほどコストは膨らみます。

これに対し、採用サイトは一度制作すれば、自社の「資産」として永続的に活用できます。サーバー代やドメイン代といった維持費はかかるものの、求人広告のように掲載期間に縛られることはありません。コンテンツを充実させ、SEO(検索エンジン最適化)対策を適切に行うことで、広告費をかけずとも、自社の求めるキーワードで検索した求職者からの自然な流入(オーガニック流入)を継続的に獲得できるようになります。

例えば、「ITエンジニア 採用 東京」「Webデザイナー 未経験 募集」といったキーワードで自社の採用サイトが上位表示されれば、能動的に情報を探している意欲の高い求職者に直接アプローチできます。これにより、求人広告への出稿費用を削減したり、より戦略的な広告運用に予算を振り分けたりすることが可能になります。

また、採用サイト経由での応募が増えれば、人材紹介会社に支払う成功報酬も削減できます。一人あたり100万円以上のコスト削減につながるケースも珍しくありません。最初は制作コストがかかりますが、採用サイトは「掛け捨て」の広告費ではなく、将来にわたってコスト削減効果を生み出し続ける「投資」であると捉えることが重要です。

③ 応募数の増加が期待できる

採用サイトは、求職者との接点を多様化させ、結果として応募数の増加につながる可能性を秘めています。求人媒体だけではアプローチしきれない、様々な層の求職者にリーチできる点が大きな強みです。

まず、前述のSEO対策により、転職や就職を今すぐには考えていない「潜在層」にもアプローチできます。例えば、現職の働き方に疑問を感じ始めたエンジニアが「エンジニア 働きやすい 環境」といったキーワードで検索した際に、自社の働きやすさをアピールするコンテンツがヒットすれば、そのエンジニアにとって自社が魅力的な選択肢として認知されます。このように、将来の転職候補者との早期の接点を作り、関係を構築しておくことは、優秀な人材の獲得競争において有利に働きます。

次に、求人媒体で興味を持った求職者の「受け皿」としての機能です。多くの求職者は、求人媒体で気になる企業を見つけた後、より詳しい情報を求めてその企業の公式サイトや採用サイトを検索します。その際に、情報が薄いコーポレートサイトしか存在しない場合と、魅力的なコンテンツが満載の採用サイトが用意されている場合とでは、求職者が抱く印象は大きく異なります。充実した採用サイトは、求職者の興味を確信に変え、応募への最後のひと押しをする役割を果たします。

さらに、SNSとの連携も応募数増加に有効です。採用サイトの社員インタビュー記事やブログ記事を、企業の公式SNSアカウント(X, Facebook, Instagramなど)でシェアすることで、情報の拡散を図れます。社員個人に協力してもらい、自身のSNSでシェアしてもらえば、さらに広範なネットワークにリーチできます(リファラル採用の促進)。魅力的なコンテンツは「いいね」や「シェア」を生み、企業の認知度向上と新たな応募者の獲得につながります。

このように、採用サイトはSEO、求人媒体、SNSなど、様々なチャネルからの流入を最大化し、それを受け止め、応募へと転換させるハブとしての機能を果たすことで、応募数全体の底上げに貢献します。

④ 企業のブランディングにつながる

採用サイトは、単なる採用ツールに留まらず、企業の価値観や文化を発信するメディアとして、強力なブランディング効果を持ちます。これが「エンプロイヤー・ブランディング」の向上です。

現代の求職者、特にミレニアル世代やZ世代は、企業が社会に対してどのような価値を提供しようとしているのか(パーパス)、どのようなビジョンを掲げているのかを重視します。採用サイトは、こうした企業の根幹にある想いを伝える絶好の場です。

- 経営者メッセージ: 創業の経緯や事業にかける情熱、未来への展望をトップ自身の言葉で語ることで、企業の方向性や人柄を伝え、共感を呼び起こします。

- ビジョン・ミッション・バリュー: 企業が目指す姿や大切にする価値観を明文化し、デザインやストーリーテリングを通じて分かりやすく伝えることで、企業のアイデンティティを浸透させます。

- 事業内容の紹介: 自分たちの事業が社会のどのような課題を解決し、人々の生活を豊かにしているのかを具体的に示すことで、仕事の意義や社会貢献性をアピールできます。特にBtoB企業など、一般の消費者には馴染みの薄い事業を行っている場合、その社会的価値を伝えることは非常に重要です。

これらのコンテンツを通じて一貫したメッセージを発信し続けることで、「〇〇社は、社員の成長を第一に考える会社だ」「△△社は、社会課題の解決に本気で取り組んでいる会社だ」といったポジティブなイメージが、求職者や社会全体に浸透していきます。

強力なエンプロイヤー・ブランドが確立されると、採用活動はより有利に進みます。企業のファンになった優秀な人材が、向こうから応募してくれるようになり、採用競争において優位なポジションを築くことができます。また、社員のエンゲージメントやロイヤリティ向上にもつながり、離職率の低下や生産性の向上といった効果も期待できます。採用サイトは、未来の仲間だけでなく、現在の社員にとっても自社で働く誇りを再認識させるツールとなり得るのです。

採用サイトを制作する際のデメリット

採用サイトは多くのメリットをもたらす一方で、導入にあたっては考慮すべきデメリットも存在します。これらを事前に理解し、対策を講じておくことで、よりスムーズなサイト制作と運用が可能になります。主なデメリットは「コスト」と「時間」の2つの側面に集約されます。

制作・運用のコストがかかる

採用サイトを持つことの最も直接的なデメリットは、金銭的なコストが発生する点です。このコストは、大きく「初期制作費用」と「運用・保守費用」の2つに分けられます。

初期制作費用

サイトをゼロから作り上げるために必要な費用です。依頼する制作会社の規模や、サイトの仕様・要件によって金額は大きく変動します。

- 企画・ディレクション費: 採用戦略の策定、コンセプト設計、コンテンツ企画、プロジェクト全体の進行管理などにかかる費用です。戦略的なサイトを作る上で非常に重要な部分であり、費用全体の15%~30%を占めることもあります。

- デザイン費: サイト全体のデザインコンセプト策定、トップページや下層ページのデザイン作成にかかる費用です。オリジナリティの高いデザインを求めるほど、費用は高くなります。

- コーディング・実装費: デザインをWebブラウザで閲覧できるように、HTML/CSS/JavaScriptなどの言語で記述していく作業(コーディング)や、CMS(コンテンツ管理システム)を導入する費用です。ページ数や、アニメーションなどの動的な要素の多さによって変動します。

- コンテンツ制作費: サイトに掲載する文章のライティング、写真撮影、動画制作などにかかる費用です。プロのライターやカメラマンに依頼するとクオリティは上がりますが、その分コストも増加します。特に、社員インタビューやオフィス撮影は、採用サイトの魅力を左右する重要な要素であり、一定の予算を確保しておくことが望ましいです。

これらの費用を合計すると、簡単なサイトでも数十万円、戦略設計から行うフルオーダーメイドのサイトでは数百万円規模になることも珍しくありません。この初期投資は、特に予算が限られている中小企業にとっては大きな負担となる可能性があります。

運用・保守費用

サイトを公開した後も、継続的に発生する費用です。これらを見落としていると、後々の予算計画に支障をきたすため注意が必要です。

- サーバー・ドメイン費用: Webサイトのデータを保管しておくサーバーのレンタル費用と、サイトのアドレス(URL)であるドメインの維持費用です。年間で数千円から数万円程度が一般的ですが、アクセス数が多いサイトではより高性能なサーバーが必要となり、費用も上がります。

- CMS利用料: WordPressのようなオープンソースのCMSは無料ですが、商用のCMSを利用する場合は月額または年額のライセンス費用が発生します。

- 保守・メンテナンス費用: サイトのセキュリティ対策(不正アクセスや改ざん防止)、ソフトウェアのアップデート、定期的なバックアップなど、サイトを安全かつ安定的に稼働させるための費用です。制作会社に依頼する場合、月額数万円程度かかるのが一般的です。

- コンテンツ更新費用: 新しい募集要項の追加、社員インタビューの更新、ブログ記事の作成などを外部に依頼する場合に発生する費用です。採用活動の変化に合わせ、サイト情報を最新の状態に保つためには、継続的な投資が必要となります。

これらのコストを捻出できない場合、採用サイトの制作・運用は困難になります。事前にしっかりと予算を確保し、どこまでを自社で行い、どこからを外部に委託するのかを明確に計画しておくことが重要です。

効果が出るまでに時間がかかる

採用サイトのもう一つのデメリットは、制作してから実際に採用成果として現れるまでに時間がかかるという点です。求人広告のように、出稿してすぐに多数の応募が来る、といった即効性は期待できません。

採用サイトが効果を発揮するまでには、いくつかの段階を経る必要があります。

- 制作期間: 企画・設計からコンテンツ制作、デザイン、コーディング、テストを経て公開するまでには、少なくとも3ヶ月から半年、大規模なものでは1年近くかかることもあります。この間、採用担当者や関係部署は、制作会社との打ち合わせや、原稿の確認、写真撮影への協力など、多くの時間と労力を割く必要があります。

- SEO効果の発現期間: サイトを公開しても、すぐにGoogleなどの検索エンジンで上位に表示されるわけではありません。検索エンジンがサイトの存在を認識し、その内容を評価して検索結果に反映させるまでには、一般的に数ヶ月から半年以上の時間が必要です。この間、継続的に質の高いコンテンツを追加し、サイトの評価を高めていく地道な努力が求められます。

- 認知度の向上と応募の定着: サイトが検索エンジンに評価され、少しずつアクセスが増え始めた後も、それがすぐに応募数の安定的な増加に結びつくとは限りません。サイトを訪れた求職者が企業の魅力を理解し、応募を決意するまでには、さらなる時間が必要です。SNSでの発信や、他の採用チャネルとの連携を通じて、地道にサイトの認知度を高めていく活動が不可欠です。

このように、採用サイトは短距離走ではなく、長期的な視点で取り組むべきマラソンのような施策です。すぐに結果が出ないからといって「効果がない」と判断し、運用を止めてしまうと、それまでの投資が無駄になってしまいます。「半年から1年は育成期間」と捉え、経営層や関係者の理解を得た上で、腰を据えて取り組む姿勢が求められます。短期的な人材補充が必要な場合は、採用サイトへの投資と並行して、求人広告や人材紹介など、即効性のある手法を組み合わせることが現実的な戦略となります。

採用サイト制作にかかる費用相場

採用サイトの制作費用は、求める機能やデザインのクオリティ、コンテンツの量などによって大きく変動します。ここでは、一般的な費用相場を3つの価格帯に分けて、それぞれの特徴や実現できること、どのような企業に向いているかを解説します。自社の予算や目的に合ったプランを選ぶ際の参考にしてください。

| プラン名 | 費用相場 | 主な特徴 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|

| 低価格・テンプレートプラン | ~50万円 | 既存テンプレート使用、基本機能のみ、短納期、デザインの自由度は低い | ・とにかく早く安く採用サイトを立ち上げたい企業 ・最低限の情報(募集要項、会社概要)が掲載できれば良い企業 ・初めて採用サイトを制作するスタートアップや中小企業 |

| オリジナルデザインプラン | 50万円~150万円 | 独自デザイン、オリジナルコンテンツ企画・制作(一部)、写真撮影、CMS導入 | ・デザインで他社と差別化を図りたい企業 ・自社の魅力や企業文化をしっかりと伝えたい企業 ・ある程度の採用予算を確保できる中堅企業 |

| 戦略設計・フルオーダープラン | 150万円~ | 採用戦略の策定から関与、詳細なペルソナ設計、コンテンツ企画・制作、動画制作、分析・改善支援 | ・採用を経営上の重要課題と位置づけている企業 ・エンプロイヤー・ブランディングを根本から強化したい企業 ・継続的に大規模な採用を行う大手企業 |

低価格・テンプレートプラン(~50万円)

この価格帯は、コストとスピードを最優先する場合の選択肢です。制作会社が用意した既存のデザインテンプレートをベースに、テキストや写真を差し替える形でサイトを構築します。

実現できること・特徴:

- 短納期: テンプレートを使用するため、デザインやコーディングの工数が大幅に削減され、最短で数週間から1ヶ月程度での公開が可能です。

- 基本的なコンテンツ掲載: 会社概要、事業内容、募集要項、エントリーフォームといった、採用サイトとして最低限必要なページは一通り揃えられます。

- コスト抑制: オリジナルで制作するよりも大幅に費用を抑えられます。採用に多くの予算を割けない企業にとって、大きなメリットです。

注意点・デメリット:

- デザインの画一性: テンプレートを使用するため、他社のサイトとデザインが似通ってしまい、オリジナリティを出すのが難しくなります。自社のブランドイメージや世界観を表現するには限界があります。

- コンテンツの制約: テンプレートの構成に合わせてコンテンツを用意する必要があるため、伝えたい情報を自由に配置したり、独自のコンテンツを追加したりすることが難しい場合があります。

- 拡張性の低さ: 将来的に大幅な機能追加やデザインリニューアルを考えた際に、テンプレートの制約によって対応できない可能性があります。

こんな企業におすすめ:

- 創業間もないスタートアップで、まずは企業の存在と求人情報を知らせるための受け皿が欲しい。

- これまで採用ページがなかった中小企業が、第一歩として低コストでサイトを立ち上げたい。

- 採用人数が少なく、限定的な情報発信で十分な場合。

このプランは、「ない」状態から「ある」状態にするための、手軽な第一歩と位置づけるのが良いでしょう。

オリジナルデザインプラン(50万円~150万円)

この価格帯は、現在多くの企業が採用サイトを制作する際の、最も標準的なプランと言えます。テンプレートは使用せず、企業の要望やブランドイメージに合わせて、オーダーメイドでデザインを制作します。

実現できること・特徴:

- 独自性の高いデザイン: デザイナーがヒアリング内容をもとに、企業の魅力やコンセプトを反映したオリジナルのデザインを作成します。これにより、他社との差別化を図り、求職者に強い印象を与えることができます。

- 戦略的なコンテンツ設計: ターゲットとなる求職者像(ペルソナ)を設定し、「誰に・何を・どのように伝えるか」を考えた上で、サイトの構成やコンテンツを企画します。社員インタビューやプロジェクトストーリーなど、自社の魅力を深く伝えるためのオリジナルコンテンツの企画・制作も含まれることが多いです。

- 写真撮影やライティング: プロのカメラマンによるオフィスや社員の撮影、ライターによるインタビュー記事の作成など、コンテンツの質を高めるためのサービスが含まれる場合があります。

- CMS(コンテンツ管理システム)の導入: WordPressなどのCMSを導入することで、サイト公開後に自社で募集要項の更新やブログの投稿などを簡単に行えるようになります。

注意点・デメリット:

- 制作期間: 企画からデザイン、コーディングと工程が多いため、公開までに3ヶ月~半年程度の期間が必要です。

- コミュニケーションコスト: 企業の想いを形にするため、制作会社との打ち合わせが複数回必要になります。担当者は、自社の魅力を言語化し、制作会社に的確に伝える役割を担う必要があります。

こんな企業におすすめ:

- ある程度の採用予算があり、求人媒体頼りの採用から脱却したい中堅企業。

- 自社の企業文化や働く環境に強みがあり、それをデザインやコンテンツでしっかり表現したい企業。

- 競合他社との差別化を図り、採用における競争力を高めたい企業。

このプランは、コストとクオリティのバランスが取れており、本格的な採用ブランディングの基盤を築きたい企業に最適な選択肢です。

戦略設計・フルオーダープラン(150万円~)

この価格帯は、単にサイトを制作するだけでなく、採用活動全体の戦略立案から深く関与し、企業の採用課題を根本から解決することを目指す、最もハイレベルなプランです。

実現できること・特徴:

- 上流工程からのコンサルティング: サイト制作に着手する前に、現状の採用課題の分析、競合調査、詳細なペルソナ設計、自社の強み(EVP: Employee Value Proposition)の再定義など、採用戦略の根幹から制作会社が伴走します。

- 一貫したブランド体験の設計: 採用サイトだけでなく、説明会資料、パンフレット、SNSでの発信内容など、求職者が接触する全てのタッチポイントで一貫したブランドイメージを構築するためのトータルプロデュースを行うこともあります。

- 高品質なコンテンツ制作: 企業の魅力を最大限に引き出すための、コンセプトムービーの制作、役員クラスへのロングインタビュー、インフォグラフィックスを用いたデータの可視化など、非常に凝ったコンテンツを企画・制作します。

- 公開後の効果測定と改善運用: サイトを公開して終わりではなく、アクセス解析や応募データをもとに効果を測定し、継続的にコンテンツの改善やA/Bテストなどを行う運用サポートまで含まれるのが一般的です。採用成果を最大化するためのPDCAサイクルを回していきます。

注意点・デメリット:

- 高額な費用: コンサルティングや高度なコンテンツ制作が含まれるため、費用は高額になります。数百万円から、場合によっては1,000万円を超えるプロジェクトになることもあります。

- 長期的なプロジェクト: 戦略策定から入るため、プロジェクト期間は半年から1年以上に及ぶことも珍しくありません。企業側も経営層を巻き込み、全社的な協力体制を築く必要があります。

こんな企業におすすめ:

- 採用を経営上の最重要課題の一つと捉え、根本的な変革を目指す大手企業。

- 事業の急拡大に伴い、優秀な人材を継続的に、かつ大量に採用する必要がある企業。

- 業界内での知名度は高いが、採用市場でのブランドイメージ(エンプロイヤー・ブランド)に課題を感じている企業。

このプランは、目先の採用成功だけでなく、未来にわたって優秀な人材から選ばれ続ける企業になるための、戦略的な投資と言えるでしょう。

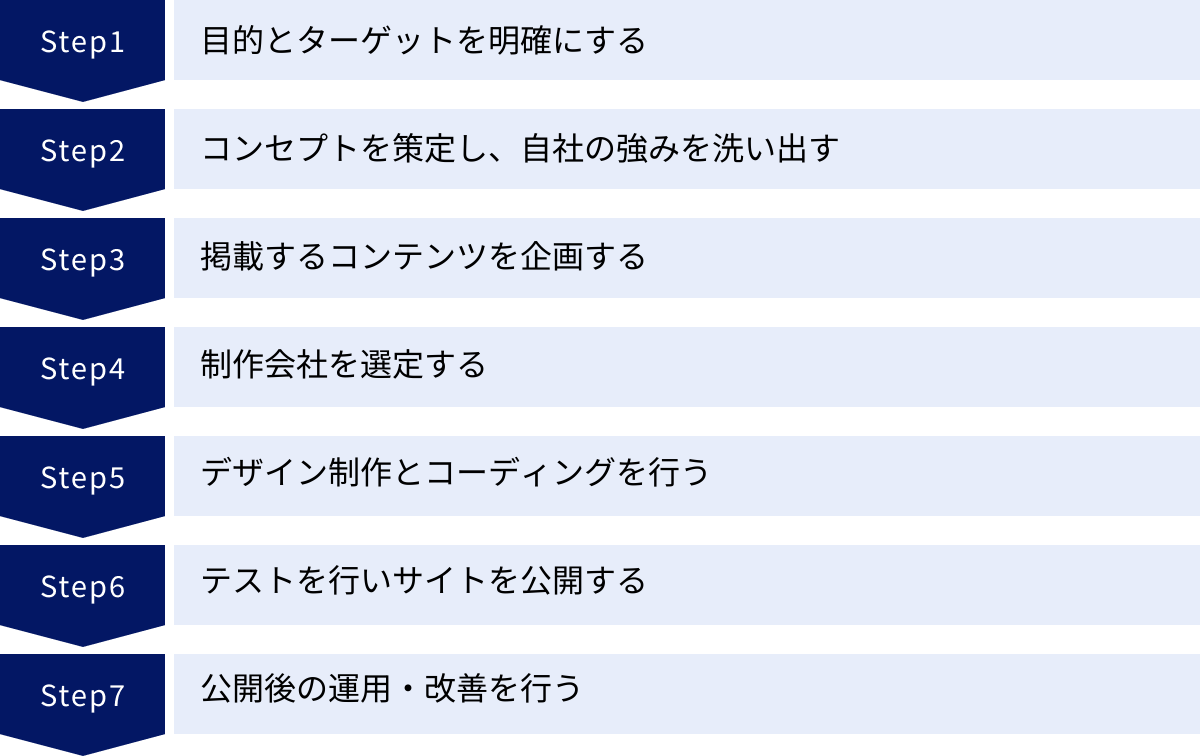

採用サイトの制作から公開までの流れ7ステップ

効果的な採用サイトを制作するためには、計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。ここでは、サイトの企画構想から公開、そしてその後の運用に至るまでの標準的な7つのステップを解説します。各ステップで何を行うべきかを理解することで、制作会社とのやり取りもスムーズになり、プロジェクトの成功確率が高まります。

① 目的とターゲットを明確にする

制作プロジェクトの全ての土台となる、最も重要なステップです。ここで方向性を誤ると、その後の全ての工程が無駄になりかねません。

- 目的の明確化(KGI/KPI設定):

- 「なぜ採用サイトを作るのか?」を突き詰めて考えます。「応募数を増やしたい」という漠然とした目標だけでなく、「どの職種のエントリーを年間〇件獲得する」「採用のミスマッチを減らし、入社1年後の定着率を〇%向上させる」「採用単価を〇%削減する」など、測定可能な具体的な目標(KGI: 重要目標達成指標)を設定することが重要です。

- さらに、そのKGIを達成するための中間指標(KPI: 重要業績評価指標)も設定します。例えば、「サイトへの月間セッション数」「エントリーフォームへの到達率」「特定コンテンツの閲覧数」などがKPIとなります。これにより、公開後の効果測定が具体的に行えるようになります。

- ターゲットの明確化(ペルソナ設計):

- 「誰に情報を届けたいのか?」を具体的に定義します。これは「求める人物像」をさらに深掘りし、一人の架空の人物として詳細に描き出す「ペルソナ」を作成する作業です。

- ペルソナには、年齢、性別、居住地、最終学歴、現在の職種・年収といったデモグラフィック情報だけでなく、価値観、情報収集の手段(よく見るWebサイトやSNS)、キャリアに対する考え方、転職で重視する点、抱えている悩みや不安といったサイコグラフィック情報まで設定します。

- 良いペルソナは、関係者全員が「ああ、〇〇さんのことね」と共通の人物像を思い浮かべられるレベルまで具体化されていることが理想です。このペルソナがいることで、「この人ならどんな情報が知りたいだろうか?」「どんなデザインに惹かれるだろうか?」といった議論がブレなくなり、コンテンツ企画やデザインの精度が格段に向上します。

② コンセプトを策定し、自社の強みを洗い出す

目的とターゲットが定まったら、次はそのターゲットに「何を伝えるか」というサイトの核となるコンセプトを策定します。

- コンセプト策定:

- サイト全体を貫く、一言で表現できるようなキャッチフレーズやテーマを考えます。例えば、「挑戦が、次の常識をつくる。」「昨日よりも、おもしろい今日を。」といった、ターゲットの心に響き、自社の提供価値を象徴するような言葉です。

- このコンセプトは、サイトのデザイン、コンテンツのトーン&マナー、写真の雰囲気など、あらゆるクリエイティブの判断基準となります。

- 自社の強み(EVP)の洗い出し:

- コンセプトを裏付ける、自社の魅力を具体的に洗い出します。これは「EVP(Employee Value Proposition:従業員価値提案)」と呼ばれ、従業員がその企業で働くことで得られる独自の価値を指します。

- 給与や福利厚生といった「待遇」だけでなく、「事業の将来性・社会貢献性」「得られるスキルや成長環境」「独自の文化や風土」「魅力的な同僚や上司」など、あらゆる側面から自社の強みをリストアップします。

- この際、3C分析(Customer/Candidate: 候補者、Company: 自社、Competitor: 競合)のフレームワークが有効です。候補者が何を求めているかを理解し、競合他社が何を打ち出しているかを分析した上で、自社だけが提供できる独自の強みは何かを見つけ出します。

③ 掲載するコンテンツを企画する

コンセプトと自社の強みが明確になったら、それを具体的にどのようなコンテンツで表現していくかを企画します。

- サイトマップ(ディレクトリマップ)の作成:

- サイト全体のページ構成をツリー構造で可視化したものです。トップページからどのような階層で各ページが配置されるのかを設計します。これにより、サイトの全体像が把握でき、ユーザーが必要な情報にたどり着きやすい構造(情報設計)を検討できます。

- コンテンツの洗い出し:

- ペルソナが知りたいであろう情報や、自社の強みを伝えるために必要なコンテンツを具体的にリストアップします。「必須コンテンツ(後述)」に加え、他社との差別化につながる独自コンテンツ(例:プロジェクトストーリー、クロストーク、失敗談コラムなど)を検討します。

- 各コンテンツで「誰が」「何を」「どのように」伝えるのか、写真や動画は必要か、などを具体的に詰めていきます。この段階で、コンテンツ制作の担当者やスケジュールも決めておくと、後の工程がスムーズに進みます。

④ 制作会社を選定する

社内に専門チームがない限り、多くの場合、外部の制作会社に依頼することになります。パートナーとなる制作会社選びは、プロジェクトの成否を大きく左右します。

- 候補企業のリストアップと情報収集:

- Web検索や業界の評判、紹介などから候補となる制作会社を複数リストアップします。各社のWebサイトで制作実績(ポートフォリオ)を確認し、自社の業界や目指すデザインのテイストに近い実績があるかを確認します。

- RFP(提案依頼書)の作成:

- これまでのステップで明確にした「目的」「ターゲット」「コンセプト」「必要なコンテンツ」などをまとめた提案依頼書(RFP)を作成し、候補企業に提示します。これにより、各社から精度の高い提案と見積もりを引き出すことができます。

- 提案内容の比較検討と選定:

- 各社からの提案内容を比較検討します。デザインのクオリティだけでなく、採用課題への理解度、戦略的な視点、コミュニケーションのしやすさ、公開後のサポート体制なども重要な選定基準です。担当者との相性も大切なので、実際に会って話をすることをおすすめします。最終的に1社に絞り込み、契約を締結します。

⑤ デザイン制作とコーディングを行う

契約後、いよいよ実際の制作フェーズに入ります。

- ワイヤーフレーム作成:

- ページの設計図です。どこにどの情報を配置するかを、デザイン要素(色や装飾)を排したシンプルな線画で示します。この段階で、情報の優先順位やユーザーの動線をしっかりと固めます。

- デザインカンプ作成:

- ワイヤーフレームをもとに、色や写真、タイポグラフィといった具体的なデザイン要素を加え、サイトの完成イメージを作成します。ここでコンセプトが正しく表現されているか、ターゲットに響くデザインになっているかを確認します。

- コーディング(実装):

- 確定したデザインを、HTML、CSS、JavaScriptといった言語を用いて、Webブラウザで表示・操作できるように構築していく作業です。同時に、CMSの導入やエントリーフォームのシステム開発なども行います。近年では、スマートフォンでの閲覧が主流であるため、様々な画面サイズで最適に表示される「レスポンシブデザイン」での実装が必須です。

⑥ テストを行いサイトを公開する

サイトが完成したら、公開前に必ずテストを行います。

- 動作確認・表示確認:

- 主要なWebブラウザ(Google Chrome, Safari, Microsoft Edgeなど)や、様々なデバイス(PC、スマートフォン、タブレット)で、レイアウトが崩れていないか、意図通りに表示されるかを確認します。

- 全てのリンクが正しく設定されているか(リンク切れがないか)、アニメーションなどの動きが正常に作動するか、エントリーフォームが問題なく送信できるかなどを細かくチェックします。

- 校正:

- 誤字脱字がないか、掲載されている情報(特に募集要項など)に誤りがないかを最終確認します。

- 公開作業:

- 全てのテストが完了したら、いよいよサイトを本番のサーバーにアップロードし、全世界に公開します。

⑦ 公開後の運用・改善を行う

採用サイトは「公開したら終わり」ではありません。むしろ、公開してからが本当のスタートです。

- 効果測定:

- Google Analyticsなどのアクセス解析ツールを用いて、事前に設定したKPI(セッション数、PV数、直帰率、滞在時間、エントリー数など)を定期的に測定します。どのページが多く見られているか、ユーザーはどのような経路でサイトに訪れ、どのページで離脱しているかを分析します。

- コンテンツの更新:

- 分析結果をもとに、サイトの改善を継続的に行います。例えば、離脱率の高いページの内容を見直したり、よく見られているコンテンツをさらに充実させたりします。

- また、新しい社員のインタビューを追加したり、ブログで最新の社内イベントの様子を発信したりと、情報を常に新鮮な状態に保つことが、リピート訪問を促し、SEO評価を高める上でも重要です。

このPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回し続けることで、採用サイトはより効果的なツールへと成長していきます。

採用サイトに掲載すべき必須コンテンツ

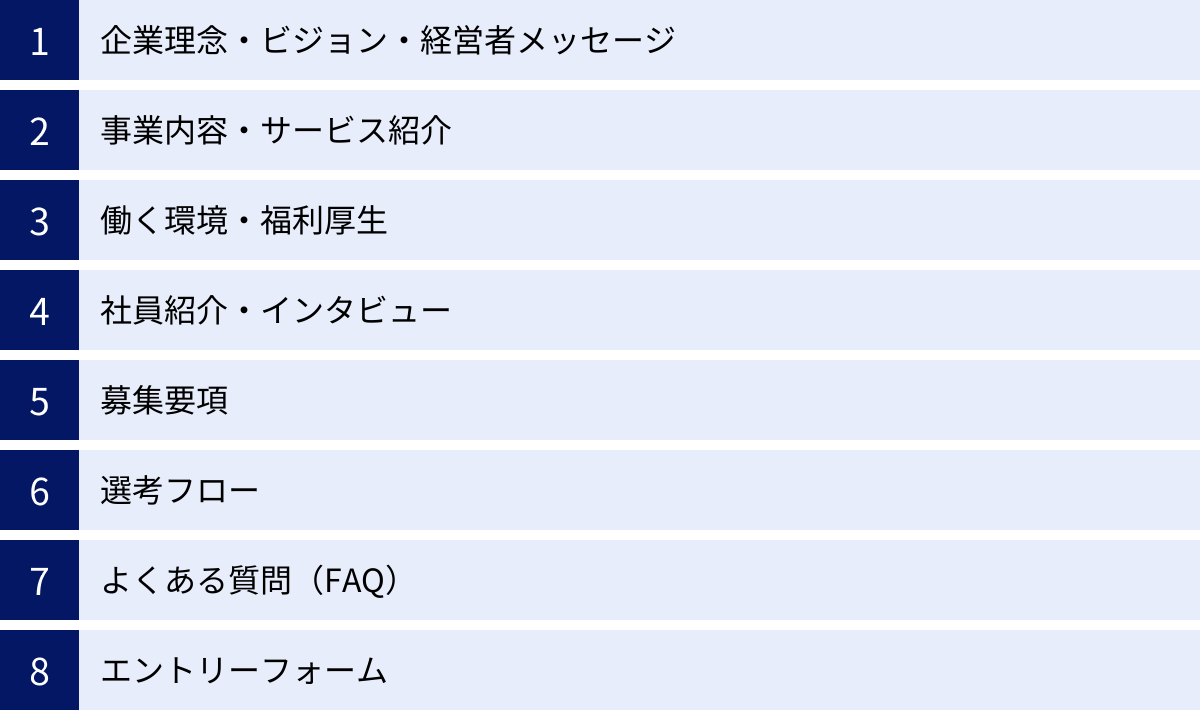

求職者が企業を理解し、応募を検討する上で「知りたい」と思う情報は多岐にわたります。魅力的で効果的な採用サイトを構築するためには、これらの求職者のニーズに応えるコンテンツを網羅的に用意することが不可欠です。ここでは、ほとんどの採用サイトに共通して掲載すべき「必須コンテンツ」を8つ紹介し、それぞれの役割とポイントを解説します。

企業理念・ビジョン・経営者メッセージ

これは、採用サイトの「魂」とも言える部分です。給与や待遇といった条件面だけでは測れない、企業の根幹にある価値観や目指す未来像を伝えます。

- 役割: 求職者は「この会社は何を大切にし、どこへ向かっているのか」を知りたがっています。理念やビジョンに共感できれば、それは強力な志望動機となります。特に、社会貢献性やパーパスを重視する現代の求職者にとって、ここは非常に重要な判断材料です。

- ポイント:

- 経営者メッセージ: トップ自身の言葉で、事業にかける想い、創業の経緯、社員への期待などを情熱的に語ってもらうことが重要です。形式的な文章ではなく、人柄が伝わるような、血の通った言葉が求職者の心を動かします。可能であれば、写真だけでなく動画も活用すると、より熱量が伝わりやすくなります。

- ビジョン・ミッション・バリュー: 抽象的な言葉で終わらせず、インフォグラフィックスを使ったり、具体的なエピソードを交えたりして、社員が日常業務でどのようにその価値観を体現しているかを分かりやすく示す工夫が求められます。

事業内容・サービス紹介

「この会社で働くとは、具体的に何をするのか」を理解してもらうためのコンテンツです。

- 役割: 意外と自社の事業内容が求職者に正しく理解されていないケースは少なくありません。特にBtoB企業や、専門性の高い技術を持つ企業の場合、学生や異業種の転職者にも分かるように、事業の全体像や提供しているサービスの価値を丁寧に説明する必要があります。

- ポイント:

- 分かりやすさを最優先: 専門用語の多用は避け、図やイラスト、動画などを活用して、ビジネスモデルやサービスの流れを視覚的に解説しましょう。「社会のどのような課題を解決しているのか」「顧客にどのようなベネフィットを提供しているのか」という視点で語ることが重要です。

- 将来性を示す: 現在の事業だけでなく、今後どのような分野に挑戦していくのか、どのような成長戦略を描いているのかを示すことで、求職者は自身の成長と会社の成長を重ね合わせ、将来への期待感を抱くことができます。

働く環境・福利厚生

求職者が入社後の働き方を具体的にイメージするための、非常に重要なコンテンツです。

- 役割: ワークライフバランスを重視する傾向が強まる中、オフィス環境、勤務制度、福利厚生は企業選びの大きな決め手となります。自社の働きやすさや、社員を大切にする姿勢をアピールする場です。

- ポイント:

- オフィスの魅力: 清潔感のある執務スペース、コミュニケーションを活性化させるカフェスペース、集中できる個室ブースなど、オフィスの写真をふんだんに使い、魅力的な働く環境を視覚的に伝えましょう。バーチャルオフィスツアーなども効果的です。

- 制度の紹介: 年間休日、有給休暇取得率、平均残業時間といった基本的なデータに加え、フレックスタイム制度、リモートワーク制度、時短勤務制度など、柔軟な働き方をサポートする制度は積極的にアピールしましょう。その制度が実際にどのように利用されているのか、利用者の声などを添えると、より説得力が増します。

- 独自の福利厚生: 住宅手当や退職金といった一般的なものだけでなく、資格取得支援制度、書籍購入補助、部活動支援、ユニークな社内イベントなど、自社ならではの制度を紹介することで、他社との差別化につながります。

社員紹介・インタビュー

求職者が最も共感を覚えやすい、採用サイトのキラーコンテンツです。

- 役割: 「どんな人と一緒に働くのか」は、求職者にとって最大の関心事の一つです。社員の生の声を通じて、仕事のリアル、やりがい、社風などを伝えることで、求職者は親近感を覚え、自身がその会社で働く姿を投影しやすくなります。

- ポイント:

- 多様な社員を登場させる: 新卒、中途、若手、ベテラン、エンジニア、営業、企画、管理部門など、様々な職種やバックグラウンドを持つ社員に登場してもらいましょう。設定したペルソナに近い社員を起用することで、ターゲットからの共感をより強く得られます。

- ストーリーを語る: 単なる業務紹介ではなく、「なぜこの会社に入社したのか」「仕事で経験した最大の挑戦や失敗」「仕事を通じてどのように成長できたか」「今後の目標は何か」といった、個人のストーリーを深掘りすることで、読み応えのある魅力的なコンテンツになります。

- 一日のスケジュール: 具体的な働き方をイメージしてもらうために、ある社員の一日のタイムスケジュールを紹介するのも非常に有効です。

募集要項

応募を検討している求職者が必要とする、実務的な情報です。

- 役割: 職務内容、応募資格、給与、勤務地、待遇などの応募に必要な条件を正確に伝えるためのページです。ここの情報が不明確だと、求職者は応募をためらってしまいます。

- ポイント:

- 明確さと具体性: 職務内容(Job Description)は、「〇〇の営業」といった曖昧な表現ではなく、「新規顧客開拓と既存顧客へのアップセル提案を、〇〇というツールを使いながら行っていただきます」のように、具体的な業務内容や使用するツール、チーム体制などをできるだけ詳細に記述します。

- 求める人物像を記載: 必須スキル(Must)と歓迎スキル(Want)を明確に分けた上で、「チームワークを大切にする方」「新しい技術の学習に意欲的な方」といった、スキル面以外のカルチャーフィットに関する人物像も記載しましょう。

- 職種ごとにページを分ける: 複数の職種を募集している場合は、一つのページにまとめず、職種ごとに専用の募集要項ページを用意するのが親切です。

選考フロー

応募から内定までの道のりを明示し、求職者の不安を解消します。

- 役割: 選考プロセスが不透明だと、求職者は「何回面接があるのだろうか」「筆記試験はあるのか」といった不安を感じ、応募をためらうことがあります。選考の流れを事前に示すことで、安心して応募してもらえるようになります。

- ポイント:

- ステップを可視化: 「書類選考 → 一次面接(人事) → 二次面接(現場マネージャー)+適性検査 → 最終面接(役員) → 内定」のように、ステップを図やイラストで分かりやすく示しましょう。

- 各ステップの内容と期間を明記: 各選考でどのような点を見ているのか、所要時間はどれくらいか、結果通知までの目安期間などを記載すると、より親切です。オンライン面接か対面面接かも明記しておきましょう。

よくある質問(FAQ)

求職者が抱きがちな疑問に先回りして答えるコンテンツです。

- 役割: 個別の問い合わせに対応する採用担当者の工数を削減すると同時に、求職者の疑問や不安をその場で解消し、応募へのハードルを下げる効果があります。

- ポイント:

- 求職者目線で質問を洗い出す: 「残業はどれくらいありますか?」「配属先はどのように決まりますか?」「入社後の研修制度はありますか?」「服装に決まりはありますか?」など、求職者が実際に聞きづらいことや、気になるであろう質問を想定してリストアップします。

- 正直かつ丁寧に回答: 良いことばかりでなく、正直に回答することが信頼につながります。例えば残業時間については、平均時間だけでなく、繁忙期の状況なども含めて説明すると良いでしょう。

エントリーフォーム

求職者がアクションを起こす、最後の重要な接点です。

- 役割: 応募の意思を固めた求職者を、スムーズに選考プロセスへと導く入り口です。このフォームが使いにくいと、せっかくの応募意欲も削がれてしまい、離脱(カゴ落ち)の原因となります。

- ポイント:

- 入力項目は最小限に: EFO(Entry Form Optimization: エントリーフォーム最適化)の観点から、入力項目は必要最小限に絞り込みましょう。初回のエントリー段階で、詳細すぎる職務経歴などを求めると、入力の面倒さから離脱につながります。詳細は書類選考や面接で確認すれば良いのです。

- 分かりやすいUI/UX: 入力必須項目を明確に示したり、入力エラーをリアルタイムで分かりやすく表示したりするなど、ストレスなく入力できるインターフェースを心がけましょう。

これらの必須コンテンツを丁寧に作り込むことが、求職者の心に響き、採用成果につながるサイトの土台となります。

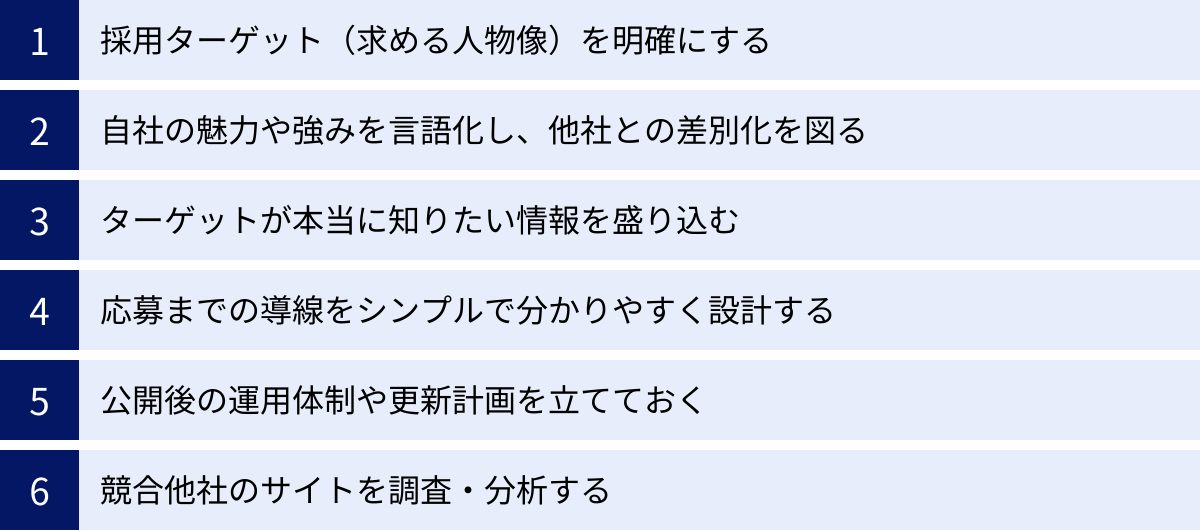

採用サイト制作で失敗しないための6つのポイント

多大なコストと時間をかけて採用サイトを制作しても、それが必ずしも採用成功に結びつくとは限りません。よくある失敗パターンを避け、投資対効果を最大化するためには、制作プロセスにおいて押さえておくべきいくつかの重要なポイントがあります。ここでは、採用サイト制作で失敗しないための6つの秘訣を、具体的なアクションと共に解説します。

① 採用ターゲット(求める人物像)を明確にする

これは、全ての戦略の出発点であり、最も重要なポイントです。「誰にでも響くメッセージは、誰の心にも深くは刺さらない」という原則を忘れてはいけません。ターゲットが曖昧なままサイト制作を進めると、当たり障りのない、誰の印象にも残らないサイトになってしまいます。

- 失敗例:

- 「コミュニケーション能力が高く、主体性のある人材」といった、どの企業でも言えるような曖昧な人物像しか設定していない。

- 新卒、第二新卒、即戦力の中途採用者など、異なるターゲット層に対して同じメッセージを発信してしまっている。

- 成功へのアクション:

- ペルソナを徹底的に具体化する: 「制作フロー」のステップでも触れましたが、単なる「求める人物像」ではなく、一人の人間としてペルソナを詳細に設定します。例えば、「都内のWeb系企業で3年間フロントエンドエンジニアとして勤務する27歳。現在の会社の評価制度に疑問を感じており、より技術志向の強い仲間と切磋琢磨できる環境を求めている。情報収集はX(旧Twitter)や技術ブログが中心」といったレベルまで具体化します。

- 関係者で共通認識を持つ: 作成したペルソナは、経営層、人事、現場のマネージャーなど、採用に関わる全てのメンバーで共有し、認識を統一します。これにより、「ペルソナの〇〇さんなら、どんな情報に興味を持つだろう?」という共通言語で議論ができるようになり、サイトの方向性がブレなくなります。

- ターゲットごとにメッセージを分ける: 新卒向けと中途向けで、サイトのコンテンツやデザインのトーンを出し分ける、あるいは完全に別のサイトを用意することも有効な戦略です。中途採用者には即戦力としての期待やキャリアパスを、新卒には教育制度や成長環境を重点的に伝えるなど、ターゲットの関心事に合わせた情報提供を心がけましょう。

② 自社の魅力や強みを言語化し、他社との差別化を図る

多くの企業が同じような魅力を語る中で、求職者に「この会社、他とは違うな」と思わせるためには、自社ならではの独自の価値を明確に言語化する必要があります。

- 失敗例:

- 「アットホームな社風」「風通しの良い職場」「成長できる環境」といった、使い古された言葉をそのまま使っている。

- 給与や福利厚生といった、競合他社も追随しやすい条件面のアピールに終始している。

- 成功へのアクション:

- EVP(従業員価値提案)を定義する: 社員が自社で働くことで得られる「報酬・機会・経験・環境」の総体を、独自の価値として定義します。これは、社員へのアンケートやワークショップを通じて、「うちの会社の本当の魅力って何だろう?」を深掘りする作業から始まります。

- 「事実+感情」で語る: 例えば、「風通しが良い」という抽象的な言葉を、「新卒1年目の社員が提案した業務改善ツールが、役員会の承認を経て3ヶ月で全社導入された」という具体的な事実(エピソード)で語ることで、言葉に圧倒的な説得力が生まれます。

- 競合にはない「らしさ」を見つける: 競合の採用サイトを分析し、他社が何を打ち出しているかを把握した上で、自社にしかないユニークな文化、制度、事業の面白さなどを見つけ出し、それをコンセプトの核に据えます。他社が真似できない魅力こそが、最強の差別化要因となります。

③ ターゲットが本当に知りたい情報を盛り込む

企業が伝えたい情報と、求職者が知りたい情報には、しばしばギャップが存在します。企業目線の一方的な情報発信ではなく、ターゲットである求職者の視点に立ち、彼らが抱える不安や疑問に寄り添った情報を提供することが重要です。

- 失敗例:

- 企業の成功事例や良い面ばかりをアピールし、仕事の厳しさや課題といったリアルな情報が欠けている。

- 抽象的な精神論やビジョンばかりで、入社後の働き方を具体的にイメージできる情報(一日の流れ、キャリアパスなど)が少ない。

- 成功へのアクション:

- リアルな情報を正直に開示する: 良いことばかりでなく、仕事の大変な部分や、現在会社が抱えている課題などもオープンにすることで、誠実な姿勢が伝わり、逆に信頼性が高まります。これは採用のミスマッチを防ぐ上でも極めて有効です。「このリアルな情報を見た上で、それでも挑戦したいと思ってくれる人」こそ、本当に求める人材であるはずです。

- 社員インタビューを深掘りする: 成功体験だけでなく、失敗から何を学んだか、困難をどう乗り越えたかといったストーリーを盛り込みましょう。また、「入社前と後でギャップはあったか?」といった、求職者が聞きづらい質問にも正直に答えてもらうことで、コンテンツの価値は格段に上がります。

- データで具体的に示す: 「成長できる」ではなく「資格取得支援制度の利用率85%、年間平均研修時間40時間」、「休みが取りやすい」ではなく「有給休暇取得率78%(全国平均〇%)」のように、主張を裏付ける客観的なデータを示すことで、情報の信頼性が増します。

④ 応募までの導線をシンプルで分かりやすく設計する

どれだけ魅力的なコンテンツを用意しても、求職者が「応募したい」と思ったときに、エントリー方法が分かりにくかったり、フォームが面倒だったりすると、そこで離脱してしまいます。

- 失敗例:

- エントリーボタンがどこにあるか分かりにくい。

- エントリーフォームの入力項目が多すぎて、途中で面倒になってしまう。

- PCでは問題ないが、スマートフォンで見ると応募フォームが崩れていて入力できない。

- 成功へのアクション:

- CTA(Call To Action)ボタンを最適化する: 「エントリーはこちら」「話を聞きに行く」といった応募を促すボタン(CTA)は、各ページの分かりやすい位置(ヘッダー、フッター、コンテンツの終わりなど)に常に配置し、目立つ色でデザインします。

- エントリーのハードルを下げる: まずは気軽に話を聞ける「カジュアル面談」の申し込みフォームを用意するなど、エントリーの選択肢を複数設けることも有効です。いきなり選考に進むことに抵抗がある潜在層を取り込むことができます。

- EFO(エントリーフォーム最適化)を徹底する: 入力項目は必要最小限に絞り、住所の自動入力機能などを活用して、ユーザーの手間を極力省きます。スマートフォンでの入力しやすさ(タップ領域の確保など)にも最大限配慮したデザインが必須です。

⑤ 公開後の運用体制や更新計画を立てておく

採用サイトは作って終わりではありません。情報を常に最新の状態に保ち、効果を測定しながら改善を続けていくことで、その価値は高まっていきます。制作段階から、公開後の運用を見据えた計画を立てておくことが成功の鍵です。

- 失敗例:

- サイトは完成したが、その後の更新は誰がやるのか決まっておらず、情報が古いまま放置されている。

- アクセス解析ツールは導入したが、誰もデータを見ておらず、サイトが有効に機能しているか不明。

- 成功へのアクション:

- 運用体制を明確にする: サイト全体の責任者、コンテンツ(ブログ、社員インタビューなど)の更新担当者、アクセス解析の担当者など、役割分担を事前に決めておきます。

- コンテンツカレンダーを作成する: 「毎月第2金曜日に新しい社員インタビューを公開する」「毎週火曜日にブログを更新する」など、具体的な更新スケジュール(コンテンツカレンダー)を作成し、計画的に運用します。これにより、サイトの鮮度が保たれ、リピート訪問やSEO評価の向上につながります。

- 定期的な効果測定ミーティングを実施する: 月に一度など、定期的に関係者が集まり、アクセス解析データや応募状況をレビューする場を設けます。目標(KPI)に対する進捗を確認し、課題を特定し、次の改善アクションを決定するPDCAサイクルを回す仕組みを構築しましょう。

⑥ 競合他社のサイトを調査・分析する

自社だけで完結せず、採用市場という競争環境の中で自社がどう見られるかを客観的に把握することは、効果的な戦略を立てる上で欠かせません。

- 失敗例:

- 競合調査を全く行わず、自社の言いたいことだけを伝えているため、市場の中で埋もれてしまっている。

- 競合のサイトを見て、デザインやキャッチコピーを安易に真似してしまい、独自性が出せていない。

- 成功へのアクション:

- 分析のフレームワークを持つ: 最低でも3~5社の競合(直接的な事業競合だけでなく、同じ人材を取り合う採用競合も含む)を選定し、「ターゲット」「コンセプト」「メインの訴求ポイント」「コンテンツの種類と質」「デザインのトーン&マナー」「応募への導線」などの観点から分析・比較する表を作成します。

- 自社のポジショニングを決定する: 競合の動向を把握した上で、「競合が手薄なこの魅力を、うちは強く打ち出そう」「競合はクールなイメージだが、うちは人間味あふれる温かいイメージでいこう」といった、自社の立ち位置(ポジショニング)を戦略的に決定します。

- 良い点は参考にし、自社流に昇華させる: 競合サイトの優れた点(コンテンツの見せ方、分かりやすい図解など)は、そのまま真似るのではなく、なぜそれが魅力的なのかを分析し、自社のコンセプトに合わせて取り入れることで、サイトのクオリティを高めることができます。

これらの6つのポイントを意識して制作を進めることで、単なる「企業のWebサイト」ではなく、「戦略的な採用ツール」としての採用サイトを構築できるはずです。

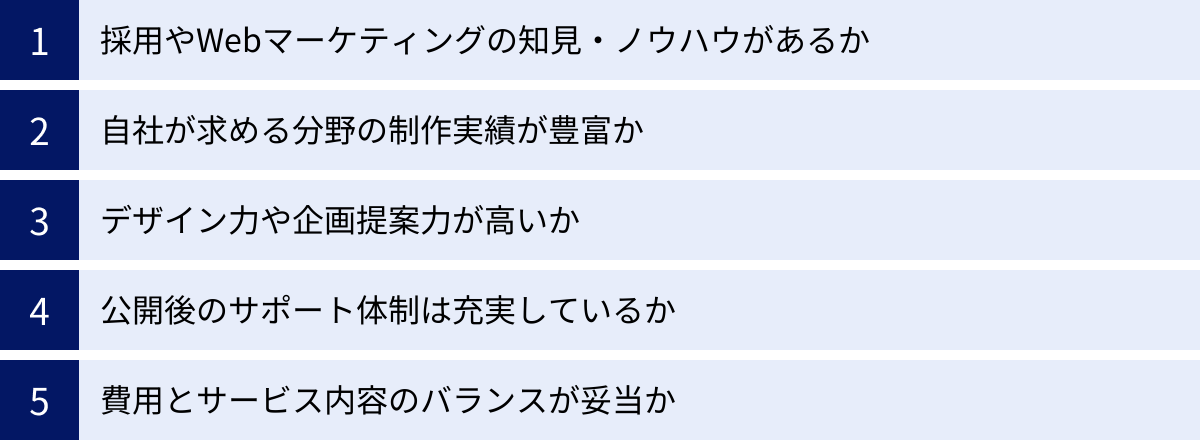

採用サイト制作会社の選び方5つのポイント

採用サイト制作の成否は、パートナーとなる制作会社選びにかかっていると言っても過言ではありません。数多くの制作会社の中から、自社の採用課題を本当に解決してくれる最適な一社を見つけ出すためには、どのような点に注目すれば良いのでしょうか。ここでは、制作会社を選ぶ際に確認すべき5つの重要なポイントを解説します。

① 採用やWebマーケティングの知見・ノウハウがあるか

採用サイトは、ただ美しいデザインのWebサイトを作るだけでは意味がありません。その根底には、「採用を成功させる」という明確な事業目的が存在します。したがって、制作会社がWebデザインのスキルだけでなく、採用市場の動向やWebマーケティングに関する深い知見を持っているかどうかが極めて重要になります。

- 確認すべきポイント:

- 採用課題に関するヒアリング力: 初回の打ち合わせで、デザインの話ばかりでなく、「現在の採用における課題は何ですか?」「どのような人材を求めていますか?」「競合はどこだとお考えですか?」といった、採用戦略の根幹に関わる質問を投げかけてくるか。こちらの課題を深く理解しようとする姿勢があるかを見極めましょう。

- Webマーケティング施策の提案: サイト制作後の集客方法として、SEO(検索エンジン最適化)、Web広告、SNS活用など、具体的な施策を提案してくれるか。サイトを「作って終わり」ではなく、いかにしてターゲットに届け、応募につなげるかという「運用」の視点を持っているかが問われます。

- 採用トレンドへの理解: 最新の採用トレンド(例:リファラル採用、アルムナイ採用、採用ピッチ資料の活用など)を理解しており、それらを活用したサイト戦略を提案できるか。

ただの「Web制作会社」ではなく、「採用課題解決のパートナー」としての視点を持っている会社を選ぶことが、成功への第一歩です。

② 自社が求める分野の制作実績が豊富か

制作会社の実力を最も雄弁に物語るのは、過去の制作実績(ポートフォリオ)です。実績を確認する際は、単に「数が多ければ良い」というわけではなく、その「質」と「内容」を吟味する必要があります。

- 確認すべきポイント:

- 同業界・同規模の実績: 自社と同じ業界や、同程度の企業規模の採用サイト制作実績があるか。業界特有の事情や、ターゲットとなる職種(例:エンジニア、クリエイター、営業職など)への理解度が高い可能性があり、話がスムーズに進みやすくなります。

- 目指すテイストとの合致: 自社が目指しているサイトの雰囲気(例:クールでスタイリッシュ、温かみがあって誠実、革新的でチャレンジングなど)と、制作会社の実績のデザインテイストが合っているか。ポートフォリオを見て、純粋に「このデザインが好きだ」「こんなサイトを作ってほしい」と思えるかどうかが重要です。

- 実績の成果: 可能であれば、制作したサイトがどのような成果(応募数増加、採用単価削減など)につながったのかという事例を紹介してもらいましょう。見た目のデザインだけでなく、ビジネス上の成果を出せているかが、実力のある会社の証です。

自社の要望に近い実績が豊富にあれば、それだけ蓄積されたノウハウも多く、安心してプロジェクトを任せることができます。

③ デザイン力や企画提案力が高いか

競合他社との差別化を図り、求職者の心に残る採用サイトを作るためには、テンプレート的なアプローチではなく、自社の魅力を最大限に引き出すオリジナルの企画とデザインが不可欠です。

- 確認すべきポイント:

- ヒアリングからの提案の質: こちらが伝えた要望や課題に対して、それを超えるような魅力的なコンセプトやコンテンツのアイデアを提案してくれるか。「言われたことだけをやる」のではなく、プロとして、より良くするための提案をしてくれる姿勢があるかを見極めます。

- 「なぜそのデザインなのか」の説明: 提案されたデザインについて、「ターゲットである〇〇さんには、信頼感を伝えるために落ち着いた青を基調とし、挑戦心を煽るために斜めのラインをアクセントに使いました」というように、デザインの意図を論理的に説明できるか。感覚だけでなく、戦略に基づいたデザイン思考があるかの指標になります。

- 情報設計(UI/UX)の視点: 見た目の美しさだけでなく、ユーザー(求職者)が情報を探しやすく、迷わず応募までたどり着けるようなサイト構造やナビゲーションが設計されているか。UI(ユーザーインターフェース)/UX(ユーザーエクスペリエンス)への配慮が見られるかも重要なチェックポイントです。

複数の会社から提案(コンペ)を受ける場合は、これらの点を比較することで、企画・デザイン力の差が明確になります。

④ 公開後のサポート体制は充実しているか

採用サイトは公開がゴールではなく、むしろスタートです。公開後に発生する様々な事態に対応してくれるか、サイトを育てていくためのサポートが受けられるかは、長期的な視点で見ると非常に重要です。

- 確認すべきポイント:

- 保守・メンテナンスの範囲と費用: サーバーやドメインの管理、セキュリティ対策、ソフトウェアのアップデート、定期的なバックアップなど、サイトを安定稼働させるための保守メニューが用意されているか。その内容と費用(月額など)を事前に確認しましょう。

- 更新・修正の対応スピード: 募集要項の差し替えや軽微なテキスト修正などが発生した際に、どれくらいのスピード感で対応してくれるのか。サポート窓口の有無や連絡方法も確認しておくと安心です。

- 分析・改善提案の有無: 公開後にアクセス解析レポートを提出してくれるだけでなく、そのデータに基づいて「このページの離脱率が高いので、コンテンツを見直しませんか?」「このキーワードでの流入を増やすために、新しいブログ記事を企画しましょう」といった、能動的な改善提案をしてくれるか。サイトを「育てる」パートナーとして伴走してくれる会社は非常に心強い存在です。

⑤ 費用とサービス内容のバランスが妥当か

もちろん、費用は会社選定における重要な要素です。しかし、単純に「安いから」という理由だけで選ぶのは非常に危険です。提示された見積もり金額と、提供されるサービスの内容を精査し、そのバランスが妥当であるか(=コストパフォーマンスが高いか)を判断する必要があります。

- 確認すべきポイント:

- 見積もりの内訳の明確さ: 見積書が「一式〇〇円」といった大雑把なものではなく、「企画・ディレクション費」「デザイン費」「コーディング費」「コンテンツ制作費」など、項目ごとに内訳が詳細に記載されているか。不明瞭な点があれば、必ず質問して内訳を明らかにしましょう。

- サービス範囲の確認: その費用に、どこまでの作業が含まれているのかを明確にします。例えば、「写真撮影は含まれるのか」「文章のライティングは自社で行う必要があるのか」「公開後の保守費用は別途かかるのか」などを事前に確認し、後から追加費用が発生しないようにします。

- 複数社からの相見積もり: 少なくとも2~3社から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。これにより、自社のプロジェクトの適正な費用相場を把握でき、各社の強みやサービス内容の違いも明確になります。

これらの5つのポイントを総合的に評価し、自社の文化や担当者との相性も考慮に入れた上で、長期的に信頼関係を築けるパートナーを選びましょう。

【2024年最新】採用サイト制作でおすすめの会社10選

ここでは、採用サイト制作において豊富な実績と高い専門性を持ち、多くの企業から支持されている制作会社を10社ご紹介します。各社それぞれに強みや特徴がありますので、自社の目的や課題に合った会社を見つけるための参考にしてください。

(掲載順はランキングではありません)

① 株式会社GIG

Webコンサルティング、UI/UXデザイン、システム開発、コンテンツ制作までをワンストップで提供するデジタルクリエイティブスタジオです。自社で展開するフリーランス・副業向けマッチングサービス「Workship」や、Web業界で働く人向けのメディア「Workship MAGAZINE」で培った、マーケティング視点とコンテンツ制作力が強みです。採用戦略の立案から関わり、データに基づいたサイト設計と、ターゲットの心に響く高品質なコンテンツで、企業の採用課題を解決に導きます。

参照:株式会社GIG 公式サイト

② 株式会社LIG

「Life is Good」をコンセプトに、Webサイト制作、コンテンツ制作、ゲストハウス運営など多岐にわたる事業を展開するクリエイティブ集団です。オウンドメディア「LIGブログ」で知られ、そのユニークでエンターテイメント性の高い企画力と、遊び心あふれるデザインが特徴です。企業の「らしさ」を最大限に引き出し、求職者に強いインパクトを与える採用サイト制作を得意としています。特にクリエイティブ職やエンジニア採用に強みを持ちます。

参照:株式会社LIG 公式サイト

③ 株式会社揚羽

ブランディングを軸に、採用、インナー、アウターといった企業のコミュニケーション課題を総合的に支援する会社です。特に採用ブランディングの領域では業界トップクラスの実績を誇ります。企業の根幹にある理念やビジョンを言語化・可視化し、採用サイト、動画、パンフレットなど、一貫した世界観を持つクリエイティブをトータルでプロデュースします。大手企業の採用ブランディングや、周年事業などの実績も豊富です。

参照:株式会社揚羽 公式サイト

④ 株式会社CINRA

「人に変化を、世界に想像力を。」をミッションに掲げるメディアカンパニーです。カルチャーニュースサイト「CINRA」の運営で培った編集力とクリエイティブな視点を活かした、ストーリーテリング型の採用サイト制作が得意です。企業の背景にある物語や、働く人々の想いを丁寧に紡ぎ出し、求職者の共感を呼ぶコンテンツ作りに定評があります。特に、カルチャーフィットを重視する企業や、クリエイティブ業界の採用に強みを発揮します。

参照:株式会社CINRA 公式サイト

⑤ 株式会社ベイジ

BtoBマーケティングとUXデザインを強みとするWeb制作会社です。代表の枌谷氏をはじめ、論理的で戦略的なアプローチに定評があり、特に複雑な事業内容を持つBtoB企業の魅力を、ターゲットに分かりやすく伝えることに長けています。綿密な顧客理解とユーザー調査に基づき、見た目の美しさだけでなく、ビジネス成果に直結するWebサイトを構築します。コンテンツ戦略や情報設計を重視する企業におすすめです。

参照:株式会社ベイジ 公式サイト

⑥ 株式会社Branding Engineer

ITエンジニアの採用・育成・独立支援に特化した事業を展開しており、エンジニア採用に関する深い知見とネットワークが最大の強みです。エンジニアが何を求め、どのような情報に魅力を感じるかを熟知しており、技術的な魅力を的確に伝えるコンテンツや、エンジニアの心に響く採用サイトの設計を得意としています。エンジニア採用に課題を抱える多くのIT企業のパートナーとして実績を重ねています。

参照:株式会社Branding Engineer 公式サイト

⑦ 株式会社リクルート

人材業界の最大手として、長年にわたり蓄積してきた採用に関する膨大なデータとノウハウが強みです。リクルートが提供する採用サイト制作サービスは、求人媒体との連携を前提としたものが多く、「リクナビ」や「Indeed」といった自社サービスとの連携による相乗効果が期待できます。効果的な求人原稿の書き方から、採用プロセス全体の改善提案まで、トータルな採用支援を受けられる点が魅力です。

参照:株式会社リクルート 公式サイト

⑧ 株式会社ネットオン

中小企業向けの採用支援に特化したサービスを展開しています。特に、採用業務を効率化するクラウド型採用管理システム(ATS)「採用係長」が有名で、このシステムと連携した採用サイト制作サービスを提供しています。低コストかつスピーディーに採用サイトを立ち上げ、応募者管理までを一元化できるため、採用に多くのリソースを割けない中小企業にとって心強い味方となります。

参照:株式会社ネットオン 公式サイト

⑨ 株式会社クイック

人材紹介、求人広告、人材派遣などを手掛ける総合人材サービス企業です。長年の人材ビジネスで培った採用市場への深い洞察力と、各業界への知見を活かした採用サイト制作を行っています。採用のプロフェッショナルが、企業の課題ヒアリングからコンセプト設計、コンテンツ企画までをサポートし、採用成功というゴールから逆算したサイト構築を提案します。全国に拠点を持ち、地域に密着したサポートが可能な点も強みです。

参照:株式会社クイック 公式サイト

⑩ 株式会社カケハシ スカイソリューションズ

「『人と組織の成長』を創造する」を理念に、採用コンサルティング、研修、組織開発などを手掛ける企業です。採用サイト制作においては、単なる制作に留まらず、企業の理念浸透や組織活性化といった、より本質的な課題解決を見据えた提案が特徴です。社員のエンゲージメントを高めるインナーブランディングの視点も取り入れ、企業の「ありのままの魅力」が伝わるサイト作りを目指します。

参照:株式会社カケハシ スカイソリューションズ 公式サイト

採用サイト制作は自社と外注どちらが良い?

採用サイトを制作するにあたり、社内のリソースで内製(自社制作)するか、専門の制作会社に外注するかは、多くの企業が悩むポイントです。それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらが最適かは、企業の状況(予算、スキル、目的など)によって異なります。ここでは両者の特徴を比較し、判断の助けとなる情報を提供します。

自社で制作する場合のメリット・デメリット

社内にデザイナーやエンジニア、Webマーケターなどの人材がいる場合に選択肢となる方法です。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| コスト | 外注に比べて費用を大幅に抑えられる(人件費はかかるが、直接的な支払いはない) | 担当者の人件費という見えないコストがかかる。通常業務との兼務で生産性が落ちる可能性も。 |

| スピード・柔軟性 | スピーディーな修正や更新が可能。社内での意思決定だけで進められる。 | 担当者のスキルやリソースに依存するため、クオリティや納期が不安定になりがち。 |

| 企業理解 | 自社の文化や魅力を最も深く理解しているため、想いを直接反映させやすい。 | 客観的な視点が欠け、独りよがりな内容になるリスクがある。採用市場のトレンドを見落としがち。 |

| ノウハウ | 制作・運用のノウハウが社内に蓄積される。 | 専門知識が不足している場合、デザインや機能面で陳腐化したり、SEO対策が不十分になったりする。 |

自社制作が向いているケース:

- 採用にかける予算が非常に限られているスタートアップ企業。

- 社内にWebデザイン、コーディング、コンテンツ制作のスキルを持つ人材が揃っている。

- まずは最低限の情報を掲載するシンプルなサイトで良いと考えている。

- 頻繁な更新や修正を、自分たちのタイミングでスピーディーに行いたい。

自社制作の注意点:

自社制作の最大の落とし穴は、「担当者の負担増」と「クオリティの担保」です。担当者が本来の業務と兼任する場合、制作が遅々として進まなかったり、中途半端なクオリティのサイトになったりするリスクがあります。また、デザインやユーザビリティ、SEOといった専門的な観点が抜け落ち、「作っただけ」で誰にも見られず、応募にもつながらないサイトになってしまう可能性も考慮する必要があります。

制作会社に外注する場合のメリット・デメリット

専門的なスキルを持つプロフェッショナルに制作を依頼する方法です。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| クオリティ | プロによる高品質なデザインと機能が保証される。戦略的なコンテンツ設計が期待できる。 | 制作費用が高額になる。運用・保守にも継続的なコストがかかる。 |

| 専門知識 | 採用トレンドやWebマーケティング(SEOなど)の知見を活かしたサイト構築が可能。 | 制作会社によってスキルや得意分野に差があるため、会社選びが非常に重要になる。 |

| リソース | 社内のリソースを制作に割く必要がなく、担当者は本来の業務やコア業務に集中できる。 | 制作会社との打ち合わせや確認作業など、コミュニケーションコストが発生する。 |

| 客観性 | 第三者の客観的な視点から、自社の魅力や課題を分析・提案してもらえる。 | 企業理解が浅いと、表面的な、ありきたりな提案になるリスクがある。自社の想いを正確に伝える努力が必要。 |

外注が向いているケース:

- デザインやコンテンツで競合他社と明確な差別化を図り、採用ブランディングを強化したい企業。

- 社内にWeb制作の専門知識やリソースがない。

- 採用を経営課題と捉え、戦略的な視点からサイトを構築したい。

- 長期的に安定した成果を出せる、資産価値の高いサイトを求めている。

外注の注意点:

外注の成否は、前述の「制作会社の選び方」にかかっています。費用だけで選ばず、自社の課題を深く理解し、信頼できるパートナーを見つけることが何よりも重要です。また、外注したからといって「丸投げ」にするのは禁物です。自社の魅力や想いを制作会社に的確に伝え、二人三脚でプロジェクトを進めていく姿勢が求められます。

結論として、

本格的な採用成果とブランディング効果を求めるのであれば、専門的な知見を持つ制作会社への外注が推奨されます。初期コストはかかりますが、長期的に見れば、質の高いサイトが生み出す応募数の増加や採用効率の向上によって、十分に投資を回収できる可能性が高いからです。一方で、予算が限られている場合や、まずはスモールスタートを切りたい場合は、自社制作や、低価格なテンプレートプランを提供している制作会社を利用するのも一つの有効な選択肢と言えるでしょう。

まとめ:効果的な採用サイトで優秀な人材を獲得しよう

本記事では、採用サイトの基本的な役割から、制作のメリット・デメリット、費用相場、具体的な制作フロー、そして失敗しないためのポイントやおすすめの制作会社まで、幅広く解説してきました。

採用サイトは、もはや単なる求人情報の掲載場所に留まりません。それは、未来の仲間となる優秀な人材と出会い、自社のファンになってもらうための、戦略的なコミュニケーションツールです。求人媒体だけでは伝えきれない企業文化や働く人のリアルな声を届け、採用のミスマッチを防ぎ、中長期的には採用コストの削減や企業のブランド価値向上にも貢献する、非常に重要な「投資」と言えます。

効果的な採用サイトを制作するための鍵は、以下の点に集約されます。

- 明確な戦略: 「誰に」「何を伝え」「どう行動してほしいか」という目的とターゲットを徹底的に明確にすること。

- 独自の魅力: 他社の真似ではない、自社ならではの強みや「らしさ」を言語化し、一貫したコンセプトで伝えること。

- 求職者視点: 企業が伝えたいことだけでなく、求職者が本当に知りたいリアルな情報を、誠実に分かりやすく提供すること。

- 継続的な改善: サイトは「作って終わり」ではなく、公開後の効果測定と改善を繰り返す「育てる」ものであると認識すること。

- 最適なパートナー選び: 自社の課題を深く理解し、共にゴールを目指せる信頼できる制作会社を選ぶこと。

採用サイトの制作は、決して簡単なプロジェクトではありません。しかし、この記事で紹介したポイントを一つひとつ押さえ、計画的に進めていけば、必ずや貴社の採用活動を力強く後押しする武器となるはずです。

まずは自社の採用課題を整理し、どのような採用サイトが理想かを考えることから始めてみましょう。この記事が、その第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。効果的な採用サイトを通じて、貴社が素晴らしい人材と出会えることを心から願っています。