現代のビジネス環境において、企業が持続的に成長を遂げるためには、優秀な人材の獲得が不可欠です。しかし、労働人口の減少や働き方の多様化により、従来の手法だけで人材を獲得することはますます困難になっています。このような状況で注目を集めているのが「採用ブランディング」です。

この記事では、採用ブランディングの基本的な概念から、その重要性、具体的な進め方、成功のポイントまでを網羅的に解説します。採用活動に課題を抱える経営者や人事担当者の方は、ぜひ本記事を参考に、自社の採用力を強化するための一歩を踏み出してみてください。

目次

採用ブランディングとは

採用ブランディングとは、採用市場において自社を「働く場所として魅力的である」と候補者に認知してもらい、共感を得ることで、「この会社で働きたい」という応募意欲を醸成するための一連の戦略的な活動を指します。これは、単に求人情報を公開して応募者を待つ「待ちの採用」とは一線を画す考え方です。

企業のビジョンやミッション、カルチャー、働く環境、社員の魅力といった無形の価値をターゲットとなる候補者層に継続的に発信し、企業の「ファン」を育てることを目指します。この活動を通じて構築される、候補者から見た「働く場所としての企業の魅力」の総体を「エンプロイヤーブランド(Employer Brand)」と呼びます。

採用ブランディングの本質は、給与や福利厚生といった待遇面(What)だけでなく、「なぜこの会社で働くのか(Why)」という根源的な問いに対する答えを提示することにあります。企業が持つ独自の価値観や目指す未来をストーリーとして語り、候補者の心に響くメッセージを届けることで、条件面だけでは測れない深いレベルでの結びつきを構築します。

例えば、「世界中の情報を整理し、人々の生活を豊かにする」という壮大なミッションを掲げる企業があるとします。採用ブランディングでは、このミッションを達成するために、どのような挑戦的なプロジェクトが動いているのか、どのような価値観を持つ多様な人材が活躍しているのか、どのような失敗を乗り越えてきたのか、といった具体的な物語を発信します。その結果、このミッションに強く共感し、「自分もその一員として社会に貢献したい」と考える熱意ある候補者が、自ずと集まってくるのです。

つまり、採用ブランディングは、目先の応募者数を増やすための短期的な施策ではなく、企業のアイデンティティを確立し、未来の仲間となる人材との長期的な関係性を築くための経営戦略の一環と捉えるべき活動といえるでしょう。

採用マーケティングや採用広報との違い

採用ブランディングを理解する上で、しばしば混同されがちな「採用マーケティング」や「採用広報」との違いを明確にしておくことが重要です。これらは互いに密接に関連していますが、その目的や時間軸、対象とする範囲が異なります。

| 項目 | 採用ブランディング | 採用マーケティング | 採用広報 |

|---|---|---|---|

| 目的 | 企業のファン作り、働く場所としての魅力の確立・浸透 | ターゲットへの戦略的アプローチ、質の高い母集団形成 | 応募獲得、具体的な求人情報やイベントの告知 |

| 時間軸 | 長期的(数年単位) | 中長期的(数ヶ月〜数年) | 短期的(数週間〜数ヶ月) |

| ターゲット | 潜在層を含む全ての候補者、社員、顧客など | 転職・就職の潜在層〜顕在層(特定のペルソナ) | 転職・就職活動中の顕在層 |

| 主な手法 | EVP(従業員価値提案)の定義、ビジョン・ミッションの浸透、カルチャーの発信 | 3C分析、ペルソナ設定、コンテンツマーケティング、SNS運用、データ分析 | 求人広告の出稿、プレスリリース配信、会社説明会の実施 |

採用ブランディングは、これらすべての活動の土台となる最も根源的な概念です。「私たちの会社は、社会や従業員に対してどのような価値を提供できるのか」という企業の在り方そのものを定義します。これは長期的な視点で、企業のブランドイメージを構築する活動です。

採用マーケティングは、採用ブランディングで定義された企業の魅力を、ターゲットとなる候補者に効率的かつ効果的に届けるための戦略的なプロセスを指します。市場(Customer)や競合(Competitor)を分析し、自社(Company)の立ち位置を明確にした上で、どのような人物(ペルソナ)に、どのようなメッセージを、どのチャネルで届けるかを設計し、実行します。つまり、ブランディングという「何を伝えるか」を、マーケティングの力で「誰に、どうやって伝えるか」を具体化する活動です。

そして採用広報は、採用マーケティングの戦略に基づき実行される、より具体的な情報発信活動を指します。求人媒体への出稿やプレスリリースの配信、会社説明会の開催など、主に応募獲得を直接的な目的とした短期的なアクションが中心となります。

これらの関係を家に例えるならば、採用ブランディングは「家の設計思想やコンセプト(どんな暮らしを実現したいか)」、採用マーケティングは「そのコンセプトに基づいた設計図(どんな間取りやデザインにするか)」、そして採用広報は「モデルルームの内覧会やチラシの配布」と考えることができます。強固なコンセプト(ブランディング)がなければ、どれだけ優れた設計図(マーケティング)や魅力的なチラシ(広報)を用意しても、一貫性のない、魅力の薄い家になってしまうでしょう。

したがって、効果的な採用活動を行うためには、まず採用ブランディングによって自社の揺るぎない軸を確立し、その上で採用マーケティングの戦略を立て、具体的な採用広報の施策に落とし込んでいくという、一連の流れを意識することが極めて重要です。

採用ブランディングが重要視される3つの背景

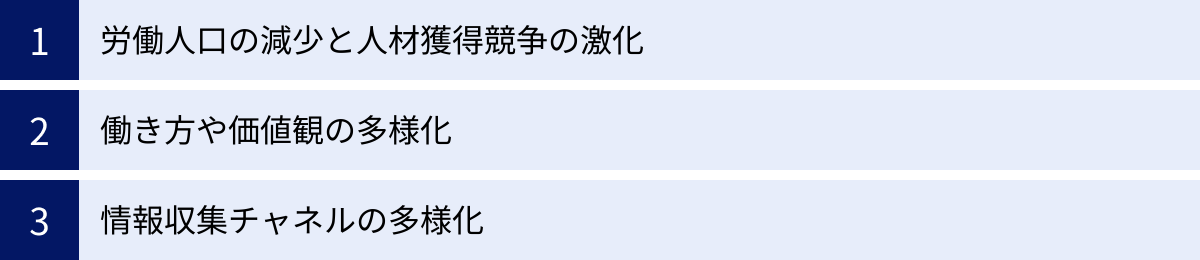

なぜ今、多くの企業が採用ブランディングに力を入れ始めているのでしょうか。その背景には、日本の労働市場や社会構造の大きな変化があります。ここでは、採用ブランディングが重要視されるようになった3つの主要な背景について詳しく解説します。

① 労働人口の減少と人材獲得競争の激化

採用ブランディングが不可欠となった最も大きな要因は、日本の深刻な労働人口の減少です。総務省統計局のデータによると、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年の8,716万人をピークに減少の一途をたどっており、2050年には5,275万人にまで減少すると推計されています。(参照:総務省統計局「人口推計」)

この構造的な問題は、企業にとって採用活動が「候補者を選ぶ」時代から「候補者に選ばれる」時代へと完全にシフトしたことを意味します。かつてのように、求人を出せば自然と応募者が集まるという状況は、一部の超人気企業を除いては望めません。限られた人材のパイを多くの企業が奪い合う「超売り手市場」が常態化し、人材獲得競争は激化の一途をたどっています。

このような環境下では、給与や勤務地といった分かりやすい条件だけで他社と差別化を図ることは困難です。同業他社がより良い条件を提示すれば、候補者はそちらに流れてしまいます。また、中小企業やスタートアップは、大手企業のような潤沢な資金力で待遇面の競争に挑むのは難しいのが現実です。

そこで重要になるのが、採用ブランディングです。自社のビジョンへの共感、独自のカルチャー、やりがいのある仕事、成長できる環境といった、金銭的報酬だけではない「非金銭的報酬」の魅力を明確に打ち出し、候補者に「この会社でなければならない理由」を提示する必要があるのです。

採用ブランディングを通じて、「あの会社は社員を大切にしている」「社会的に意義のある事業を展開している」「面白い人たちが集まっている」といったポジティブなブランドイメージを構築できれば、知名度や規模に関わらず、自社の価値観にマッチした優秀な人材を引き寄せることが可能になります。これは、熾烈な人材獲得競争を勝ち抜くための、強力な武器となるのです。

② 働き方や価値観の多様化

第二の背景として、人々の働き方や仕事に対する価値観が劇的に多様化したことが挙げられます。終身雇用や年功序列といった日本的雇用システムが揺らぎ、個人のキャリア自律が重視されるようになりました。特に、今後の労働市場の中心となるミレニアル世代(1980年代~1990年代半ば生まれ)やZ世代(1990年代後半~2010年代序盤生まれ)は、それ以前の世代とは異なる職業観を持っています。

彼らは、経済的な安定や企業の規模・知名度以上に、以下のような要素を重視する傾向にあります。

- 自己成長の実感: スキルアップできる環境か、挑戦的な業務を任せてもらえるか。

- ビジョンへの共感: 企業の理念や事業の社会貢献性に共感できるか。

- ワークライフバランス: プライベートの時間を尊重し、柔軟な働き方ができるか(リモートワーク、フレックスタイムなど)。

- 心理的安全性: オープンなコミュニケーションが取れ、失敗を恐れずに発言できる文化か。

- 多様性と包括性(D&I): 多様なバックグラウンドを持つ人々が尊重され、活躍できる環境か。

これらの価値観は一人ひとり異なり、非常に多岐にわたります。もはや、「高い給与」や「安定した大企業」といった画一的な魅力だけでは、多様な価値観を持つ優秀な人材の心をつかむことはできません。

このような状況において、採用ブランディングは、自社がどのような価値観を大切にし、どのような働き方を理想とし、どのような従業員体験(Employee Experience)を提供できるのかを明確に言語化し、発信する役割を担います。

例えば、「徹底した成果主義で、若手にも大きな裁量権を与える」というカルチャーを打ち出す企業もあれば、「チームワークを何よりも重んじ、互いに助け合いながら着実に成長する」という文化をアピールする企業もあるでしょう。どちらが優れているというわけではなく、自社のありのままの姿を正直に伝えることで、その価値観にフィットする人材からの共感を得ることが重要なのです。

採用ブランディングを通じて、自社のユニークな「色」を鮮明に打ち出すことで、多様な候補者の中から「自分の価値観に合うのはここだ」と感じる人材との最適なマッチングが実現します。

③ 情報収集チャネルの多様化

第三の背景は、インターネットとSNSの普及による情報収集チャネルの爆発的な増加です。かつて、候補者が企業の情報を得る手段は、企業の公式ウェブサイト、就職情報サイト、会社説明会、OB/OG訪問などに限られていました。企業はある程度、発信する情報をコントロールすることができたのです。

しかし現在、候補者は以下のような多様なチャネルから、能動的に情報を収集しています。

- 企業の公式情報(採用サイト、オウンドメディア、公式SNS)

- 社員や元社員による口コミサイト(OpenWork、転職会議など)

- 個人のSNS(X、LinkedIn、Facebookなど)での社員の発信

- ブログや動画プラットフォーム(YouTubeなど)での企業紹介

- オンライン・オフラインのコミュニティやイベント

特に、企業のコントロールが及ばない口コミサイトや個人のSNSでの「リアルな声」は、候補者の意思決定に大きな影響を与えます。たとえ企業が採用サイトで「風通しの良い職場です」とアピールしていても、口コミサイトに「トップダウンで意見が言えない」といった書き込みがあれば、公式情報は信頼を失ってしまいます。

このように、情報がオープンになり、企業の透明性が求められる時代において、企業は自社の評判(レピュテーション)を積極的に管理・形成していく必要があります。ここで採用ブランディングが重要な役割を果たします。

採用ブランディングとは、単に美辞麗句を並べることではありません。自社のありたい姿(To-Be)と現状(As-Is)を誠実に見つめ、そのギャップを埋める努力をしながら、一貫性のあるメッセージをあらゆるチャネルで発信し続ける活動です。良い面だけでなく、自社の課題やそれをどう乗り越えようとしているかといったストーリーも含めて発信することで、候補者からの信頼を獲得します。

社員が自社に誇りを持ち、自発的にSNSなどでポジティブな情報を発信したくなるような魅力的な職場環境(インナーブランディング)を整えることも、この情報化時代における採用ブランディングの重要な側面です。コントロールできない情報を恐れるのではなく、ポジティブな情報が自然発生するような強いエンプロイヤーブランドを構築することが、現代の採用活動における成功の鍵となります。

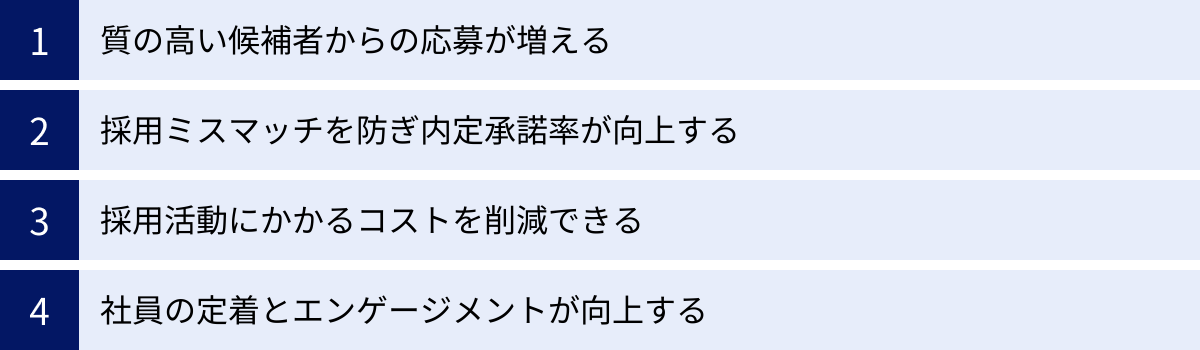

採用ブランディングに取り組む4つのメリット

採用ブランディングは、時間と労力がかかる長期的な取り組みですが、成功すれば企業に計り知れない恩恵をもたらします。ここでは、採用ブランディングに取り組むことで得られる4つの主要なメリットについて、具体的に解説します。

① 質の高い候補者からの応募が増える

採用ブランディングに取り組む最大のメリットは、自社のビジョンやカルチャーに深く共感した、質の高い候補者からの応募が増えることです。これは、単に応募の母集団が大きくなることとは本質的に異なります。

従来の採用手法では、求人広告の露出量や給与条件に惹かれて、自社のことをよく知らないまま応募してくる候補者も少なくありませんでした。その結果、人事担当者は膨大な数の応募書類に目を通し、その中から自社にマッチしそうな人材を見つけ出すという、非効率な作業に追われがちでした。

一方、採用ブランディングが成功すると、企業の理念や事業内容、働く環境、社員の雰囲気といった情報が広く浸透します。候補者は、応募の段階で「この会社は自分の価値観に合っている」「この事業に携わりたい」という明確な動機を持っています。つまり、企業と候補者の間で、あらかじめ価値観のスクリーニングが行われた状態で応募に至るのです。

このような候補者は、企業への理解度が高く、入社意欲も非常に強い傾向にあります。彼らは自ら企業のファンであり、自身のスキルや経験をこの会社でどう活かしたいかを具体的に考えています。そのため、選考プロセスにおけるコミュニケーションも深まりやすく、面接官も候補者のポテンシャルを見極めやすくなります。

結果として、スキルや経験がマッチしているだけでなく、企業のカルチャーにもフィットし、入社後に高いパフォーマンスを発揮してくれる可能性の高い「理想の人材」に出会える確率が格段に高まるのです。これは、採用活動の効率化だけでなく、企業の将来の成長を支える核心的なメリットと言えるでしょう。

② 採用ミスマッチを防ぎ内定承諾率が向上する

採用における大きな課題の一つが、候補者と企業の間の「ミスマッチ」です。入社前に抱いていたイメージと、入社後の現実との間にギャップが生じると、社員のモチベーション低下や早期離職につながり、企業と個人の双方にとって不幸な結果を招きます。

採用ブランディングは、この採用ミスマッチを未然に防ぐ上で極めて効果的です。なぜなら、採用ブランディングのプロセスでは、企業の魅力的な側面だけでなく、ありのままの姿、等身大のリアルな情報を伝えることが重視されるからです。

例えば、華やかな成功事例だけでなく、その裏にあった困難や失敗談、乗り越えるための泥臭い努力についてもオープンに語ります。キラキラしたオフィス環境だけでなく、日々の地道な業務内容や、時には厳しい要求がなされることについても正直に伝えます。

こうした透明性の高い情報発信を通じて、候補者は入社前に「この会社で働くとは、具体的にどういうことか」を深く理解することができます。良い面も悪い面も知った上で、「それでもこの会社で働きたい」と覚悟を決めてくれるため、入社後の「こんなはずじゃなかった」というギャップが起こりにくくなります。

企業理解が深まった候補者は、選考プロセスを通じて企業への信頼感を高めていきます。その結果、複数の企業から内定を得た場合でも、「この会社が一番自分を理解してくれている」「この会社なら信頼できる」と感じ、最終的に自社を選んでくれる可能性が高まります。これが、内定承諾率の向上に直接つながるのです。ミスマッチの防止と内定承諾率の向上は、採用活動の成果を最大化する上で欠かせない要素です。

③ 採用活動にかかるコストを削減できる

採用活動には、求人広告費、人材紹介会社への成功報酬、合同説明会への出展費用など、多額のコストがかかります。特に、競争の激しい職種や専門性の高い職種の人材を採用する場合、そのコストは数百万円に上ることも珍しくありません。

採用ブランディングに成功すると、こうした採用活動にかかるコストを長期的に削減できるという大きなメリットがあります。

まず、企業のエンプロイヤーブランドが確立され、「働きたい会社」としての認知度が高まると、高額な求人広告に頼らなくても、自社の採用サイトやオウンドメディア、SNSなどを通じて候補者が自然と集まるようになります。これは「ダイレクトリクルーティング」や「インバウンド採用」と呼ばれる状態で、広告費を大幅に削減できます。

また、インナーブランディング(後述)が浸透し、社員のエンゲージメントが高まると、リファラル採用(社員紹介制度)が活性化します。社員が友人や知人に自社の魅力を語り、優秀な人材を推薦してくれるようになれば、人材紹介会社に支払う高額な手数料を節約できます。リファラル採用で入社した社員は、カルチャーフィットしやすく定着率も高い傾向にあるため、質の高い採用を低コストで実現できる理想的な手法です。

さらに、前述の通り、採用ミスマッチが減少することで早期離職率が低下します。一人の社員が早期に離職すると、その採用にかかったコストが無駄になるだけでなく、後任者を採用するための再採用コストや、引き継ぎ・再教育にかかるコストなど、目に見えない多大な損失が発生します。採用ブランデングは、こうした離職に伴う損失を防ぎ、トータルでの採用関連コストを大幅に抑制する効果が期待できるのです。

④ 社員の定着とエンゲージメントが向上する

採用ブランディングは、社外の候補者に向けた「アウターブランディング」だけでなく、社内の従業員に向けた「インナーブランディング」という側面も持ち合わせています。そして、このインナーブランディングこそが、企業の持続的な成長を支える重要な鍵となります。

採用ブランディングのプロセスでは、「自社の強みは何か」「我々は何のために存在するのか」といった根源的な問いに向き合い、自社の魅力や価値(EVP:従業員価値提案)を再定義します。このプロセスに社員を巻き込み、定義されたEVPを社内に向けて丁寧に浸透させていくのがインナーブランディングです。

社員は、自社が社会に対してどのような価値を提供し、従業員に対してどのような成長機会や働く環境を約束しているのかを再認識することで、自社への誇りや仕事への意義を見出すことができます。「自分はこの素晴らしい会社の一員なのだ」という自負が、日々の業務へのモチベーションを高め、従業員エンゲージメント(仕事に対する熱意、貢献意欲)の向上につながります。

エンゲージメントの高い社員は、自発的に高いパフォーマンスを発揮するだけでなく、企業の理念や文化を体現する「歩く広告塔」となります。彼らが生き生きと働く姿や、SNSなどで自社の魅力を語る様子は、何よりも説得力のあるアウターブランディングとなり、質の高い候補者を引き寄せます。

さらに、エンゲージメントの高い社員は離職率が低いことが知られています。社員が定着することで、組織内に知識やノウハウが蓄積され、チームワークが強化され、生産性が向上するという好循環が生まれます。

このように、採用ブランディングは採用活動の成功にとどまらず、既存社員のエンゲージメントを高め、組織全体の力を底上げするという、経営そのものにポジティブな影響を与える強力な施策なのです。

採用ブランディングの2つのデメリット

採用ブランディングは多くのメリットをもたらす一方で、その導入と実践にはいくつかの困難や注意点も伴います。メリットだけに目を向けるのではなく、デメリットを正しく理解し、事前に対策を講じることが成功の鍵となります。ここでは、採用ブランディングに取り組む上で直面しがちな2つのデメリットを解説します。

① 効果を実感するまでに時間がかかる

採用ブランディングにおける最大のデメリットであり、多くの企業がつまずくポイントが、成果が出るまでに非常に長い時間がかかるという点です。

求人広告を出せば数週間で応募が集まり、採用イベントを開催すればその場で候補者と接触できるのに対し、採用ブランディングは企業のブランドイメージを市場に浸透させる活動です。人々の認識や評判というものは、一朝一夕で変わるものではありません。ブログ記事を数本公開したり、SNSの運用を始めたりしたからといって、すぐに「働きたい会社」としての認知が広がり、応募が殺到するわけではないのです。

一般的に、採用ブランディングの取り組みが目に見える形で成果に結びつくまでには、少なくとも半年から1年、場合によっては2〜3年といった長期的なスパンが必要とされています。この「成果が見えにくい期間」は、担当者にとって精神的な負担が大きく、モチベーションを維持するのが難しい時期です。

さらに、経営層や他部署からは「コストをかけているのに、成果はどうなっているんだ?」と短期的な結果を求められるプレッシャーにさらされることも少なくありません。明確なROI(投資対効果)を示しにくいため、取り組みの重要性が理解されず、予算が削減されたり、プロジェクト自体が中断されたりするリスクも伴います。

このデメリットを乗り越えるためには、取り組みを始める前に、関係者全員で「採用ブランディングは長期戦である」という共通認識を持つことが不可欠です。そして、応募数や内定承諾率といった最終的な成果(KGI)だけでなく、その手前に位置する中間的な指標(KPI)を設定し、進捗を可視化することが重要になります。例えば、以下のようなKPIが考えられます。

- 認知度向上に関するKPI: 採用サイトのPV数・UU数、指名検索(企業名での検索)数、SNSのフォロワー数・インプレッション数

- 関心度向上に関するKPI: 記事の読了率、動画の視聴時間、イベントへの参加者数、SNSのエンゲージメント率(いいね、コメント数)

- 応募意欲向上に関するKPI: カジュアル面談の申込数、タレントプールの登録者数

これらのKPIを定期的に測定・報告することで、たとえ最終的な応募数がすぐに増えなくても、「ブランド認知は着実に広がっている」「候補者の関心は高まっている」といった進捗を示し、関係者の理解と協力を得ながら、粘り強く取り組みを継続していく必要があります。

② 全社的な協力と専門知識が求められる

もう一つの大きなデメリットは、採用ブランディングが人事部だけで完結する活動ではなく、全社的な協力体制と多岐にわたる専門知識を必要とする点です。

企業の魅力を定義し、発信するためには、様々な部署や立場の社員からの情報提供や協力が欠かせません。

- 経営層: 企業のビジョンやミッションを語り、ブランディングの方向性を示す。予算を確保し、全社的な協力を促す。

- 現場の各部署: リアルな仕事内容、プロジェクトの魅力、チームの雰囲気、活躍する社員像といった「現場の生の声」を提供する。社員インタビューやイベント登壇への協力も必要。

- マーケティング部門: ペルソナ設定、コンテンツ企画、SEO、データ分析といったマーケティングの知見を提供する。

- 広報・PR部門: メディアリレーション、プレスリリース配信、ブランドイメージの管理といった広報のノウハウを共有する。

これらの部署がバラバラに動いていたり、協力が得られなかったりすると、採用ブランディングはうまくいきません。例えば、人事が「オープンでフラットなカルチャー」をアピールしようとしても、現場のマネージャーがマイクロマネジメントをしていれば、メッセージに一貫性がなくなり、ブランドは毀損します。採用ブランディングは、組織横断的な一大プロジェクトであるという認識が必要です。

また、このプロジェクトを推進するためには、マーケティング、コンテンツ制作、デザイン、データ分析、プロジェクトマネジメントなど、非常に幅広い専門知識とスキルが求められます。自社の魅力を発掘するインタビュー能力、候補者の心に響く文章を書くライティング能力、魅力的なビジュアルを作るデザイン能力、効果を測定し改善につなげる分析能力など、これらすべてを人事担当者だけで担うのは現実的ではありません。

社内にこれらのスキルを持つ人材がいない場合は、外部の専門家(コンサルタント、制作会社、フリーランスなど)の力を借りる必要が出てきます。もちろん、それには追加のコストが発生します。

このデメリットに対処するためには、まず経営層を巻き込み、採用ブランディングが単なる人事の仕事ではなく、会社の未来を創るための重要な経営課題であるというトップのコミットメントを取り付けることが第一歩です。その上で、各部署のキーパーソンを集めたプロジェクトチームを組成し、それぞれの役割と責任を明確にすることが有効です。外部パートナーを活用する際も、丸投げにするのではなく、自社のビジョンや目的をしっかりと共有し、二人三脚でプロジェクトを進めていく姿勢が求められます。

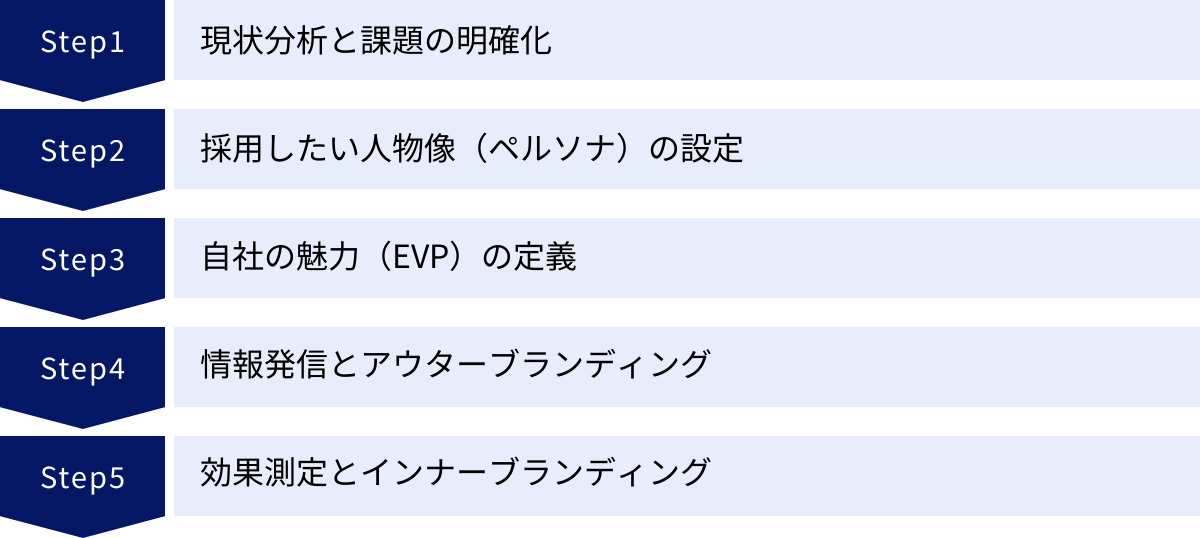

採用ブランディングの進め方【5ステップ】

採用ブランディングを成功させるためには、場当たり的な施策を繰り返すのではなく、戦略に基づいた体系的なアプローチが不可欠です。ここでは、採用ブランディングを効果的に進めるための標準的な5つのステップを、具体的なアクションとともに解説します。

① ステップ1:現状分析と課題の明確化

何よりもまず、自社が採用市場においてどのような立ち位置にあり、どのような課題を抱えているのかを客観的に把握することから始めます。思い込みや感覚で進めるのではなく、データに基づいた冷静な分析が、その後の戦略の精度を大きく左右します。

3C分析などで自社・競合・市場を分析する

現状分析に有効なフレームワークが「3C分析」です。これは、「Customer(市場・顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3つの視点から環境を分析する手法で、採用活動においては「Customer」を「候補者」と置き換えて考えます。

- Customer(候補者・市場)の分析:

- 労働市場全体のトレンド(有効求人倍率、働き方の変化など)はどうなっているか。

- 自社がターゲットとする人材は、どのような価値観を持ち、企業に何を求めているか。

- 彼らはどのようなチャネルで情報収集を行っているか(SNS、口コミサイト、イベントなど)。

- 既存の調査データや、自社の面接で候補者から得た情報などを活用して分析します。

- Competitor(競合)の分析:

- 人材獲得における直接的な競合企業はどこか。(同業界だけでなく、同じ職種の候補者を求める異業種の企業も競合になり得ます)

- 競合はどのような採用メッセージ(採用コンセプト、タグライン)を発信しているか。

- どのような採用チャネル(採用サイト、SNS、イベントなど)を活用しているか。

- 競合の提示する給与水準や福利厚生はどのようなものか。

- 競合の口コミサイトでの評判はどうか。

- Company(自社)の分析:

- 定量分析: 過去の採用データ(応募数、選考通過率、内定承諾率、採用単価、離職率など)を分析し、ボトルネックとなっている課題を特定します。

- 定性分析: 経営層へのインタビューで企業のビジョンや今後の方向性を確認します。また、社員アンケートやワークショップ、1on1などを実施し、社員が感じている自社の強み・弱み、働きがい、改善点などをヒアリングします。特に、活躍している社員(ハイパフォーマー)や、逆に入社後すぐに辞めてしまった社員の意見は、自社のリアルな姿を映し出す貴重な情報源となります。

これらの分析を通じて、「競合と比較して自社の認知度が低い」「選考過程での魅力付けが弱く、内定辞退が多い」「入社後のギャップによる早期離職が課題」といった、取り組むべき具体的な課題を明確にします。

② ステップ2:採用したい人物像(ペルソナ)の設定

次に、「どのような人に自社のメッセージを届けたいのか」を具体的に定義します。これが「採用ペルソナ」の設定です。ペルソナとは、自社が求める理想の候補者像を、あたかも実在する一人の人物のように詳細に設定したものです。

漠然と「優秀なエンジニア」や「コミュニケーション能力の高い営業」と考えるのではなく、以下のような項目を具体的に設定していきます。

- デモグラフィック情報(基本情報):

- 氏名、年齢、性別、居住地、家族構成

- 最終学歴、専攻

- キャリア情報:

- 現在の職種、役職、年収

- これまでの経歴、スキルセット(プログラミング言語、使用ツールなど)

- サイコグラフィック情報(価値観・性格):

- 仕事に対する価値観(安定志向か、成長志向か)

- キャリアにおける目標や夢

- 性格(社交的、分析的、創造的など)

- 抱えている不満や課題(「今の職場では裁量権がない」「もっと社会貢献性の高い仕事がしたい」など)

- 情報収集行動:

- 普段よく利用するSNSやWebサイト

- 情報収集で信頼する情報源(専門家のブログ、友人の口コミなど)

- 参加しそうな勉強会やコミュニティ

ペルソナを設定する際は、ステップ1で分析したハイパフォーマー社員の特性を参考にしたり、現場のマネージャーにヒアリングしたりすると、より現実的で精度の高いペルソナを描くことができます。

ペルソナを設定することで、発信するメッセージの内容、トーン&マナー、使用するチャネルなどを最適化できます。例えば、20代の若手エンジニアのペルソナであれば、技術ブログや勉強会での情報発信が有効かもしれません。一方、マネジメント層のペルソナであれば、ビジネス系メディアでの経営者インタビューやLinkedInでの発信が響く可能性があります。ペルソナは、その後のブランディング活動すべての羅針盤となる重要な存在です。

③ ステップ3:自社の魅力(EVP)の定義

現状分析とペルソナ設定が完了したら、いよいよ採用ブランディングの核となる「自社の魅力」、すなわちEVP(Employee Value Proposition:従業員価値提案)を定義します。

EVPとは、「従業員がその企業で働くことによって得られる、金銭的・非金銭的な価値や魅力の総体」を指します。ステップ1で分析した自社の強み(Company)と、ステップ2で設定したペルソナが求めるもの(Customer)を掛け合わせ、さらに競合(Competitor)にはない独自の価値は何か、という視点で定義します。

EVPを構成する要素は、一般的に以下の5つのカテゴリーに分類されます。

- 機会(Opportunity): キャリア成長の機会、スキルアップ支援、挑戦的な仕事、グローバルな活躍の場など。

- 人(People): 優秀な同僚、尊敬できる上司、オープンで協力的な組織文化、多様な人材。

- 組織(Organization): 企業のビジョンやミッション、社会貢献性、ブランドの信頼性、安定性。

- 仕事(Work): 仕事そのもののやりがい、社会へのインパクト、裁量権の大きさ、ワークライフバランス。

- 報酬(Reward): 給与、賞与、株式(ストックオプション)、福利厚生、表彰制度など。

これらの要素の中から、自社が特に強みとして打ち出せるものは何か、そしてそれがペルソナにとって魅力的に映るものは何かを抽出し、組み合わせます。重要なのは、すべての要素で100点満点を目指す必要はないということです。自社らしさが最も表れており、競合と差別化できるユニークな価値の組み合わせを見つけることが肝心です。

定義したEVPは、「挑戦を称賛し、失敗から学ぶカルチャー」「世界No.1を目指す仲間と、最先端の技術に触れられる環境」といった、分かりやすく記憶に残りやすい採用コンセプトやタグラインに言語化します。これが、今後の情報発信の根幹となるメッセージとなります。

④ ステップ4:情報発信とアウターブランディング

EVPという「伝えるべきこと」が固まったら、次はそのメッセージを社外の候補者(ペルソナ)に届ける「アウターブランディング」のフェーズに移ります。

ここでは、ステップ2で設定したペルソナの情報収集行動に基づいて、最も効果的なチャネルを選択し、コンテンツを企画・制作・発信していきます。

- どのチャネルで発信するか?(チャネル戦略)

- Owned Media(自社メディア): 採用サイト、オウンドメディア(ブログ)、採用ピッチ資料など。ブランディングのハブとなる場所。

- Earned Media(獲得メディア): 口コミ、メディア掲載、SNSでのシェアなど。信頼性が高いがコントロールが難しい。

- Paid Media(有料メディア): 求人広告、SNS広告、Web広告など。短期的にターゲットにリーチできる。

- Shared Media(共有メディア): 公式SNS(X, Facebook, Instagram, LinkedInなど)。候補者との双方向コミュニケーションが可能。

これらのチャネルを単独で使うのではなく、複数のチャネルを組み合わせて、一貫したメッセージを発信するクロスメディア戦略が効果的です。例えば、オウンドメディアで公開した社員インタビュー記事を、SNSで拡散し、さらにWeb広告でターゲットに配信するといった流れが考えられます。

- 何を伝えるか?(コンテンツ戦略)

- 定義したEVPを体現するような、具体的でストーリー性のあるコンテンツを企画します。

- 例:社員インタビュー、プロジェクトストーリー、1日の仕事の流れ(Vlog)、カルチャー紹介記事、経営者メッセージ動画、座談会イベントなど。

重要なのは、すべてのコンテンツがステップ3で定義したEVPや採用コンセプトと一貫していることです。一貫性のないバラバラな情報を発信すると、ブランドイメージが曖昧になり、候補者に混乱を与えてしまいます。

⑤ ステップ5:効果測定とインナーブランディング

情報発信を始めたら、やりっぱなしにせず、定期的にその効果を測定し、改善のサイクルを回していくことが不可欠です。

デメリットの項でも触れたように、応募数などの最終的な成果だけでなく、設定したKPI(採用サイトのPV数、記事の読了率、SNSのエンゲージメント率など)を定点観測します。データ分析ツール(Google Analyticsなど)を活用し、「どのチャネルからの流入が多いか」「どのコンテンツがよく読まれているか」などを分析し、次の施策に活かします。A/Bテストなどを行い、メッセージやクリエイティブを継続的に最適化していく姿勢が重要です。

そして、アウターブランディングと並行して、あるいはそれ以上に重要となるのが「インナーブランディング」です。社外に発信しているメッセージと、社内の実態に乖離があれば、いずれその嘘は露呈し、ブランドは大きく傷つきます。

- インナーブランディングの具体的な施策:

- 定義したEVPを、社内報や全社会議、経営層からのメッセージなどを通じて、全社員に共有・浸透させる。

- EVPを体現する行動をした社員を表彰する制度を設ける。

- 評価制度や研修制度にEVPの考え方を反映させる。

- 1on1などを通じて、社員がEVPを実感できているかを確認し、働きがいを高めるための対話を行う。

社員一人ひとりが自社のEVPを理解・共感し、自らの言葉で語れる状態になることが、インナーブランディングのゴールです。そうなれば、社員は最高の「ブランドアンバサダー」となり、リファラル採用の活性化や、SNSでのポジティブな発信につながり、アウターブランディングの効果を飛躍的に高めるという好循環が生まれます。

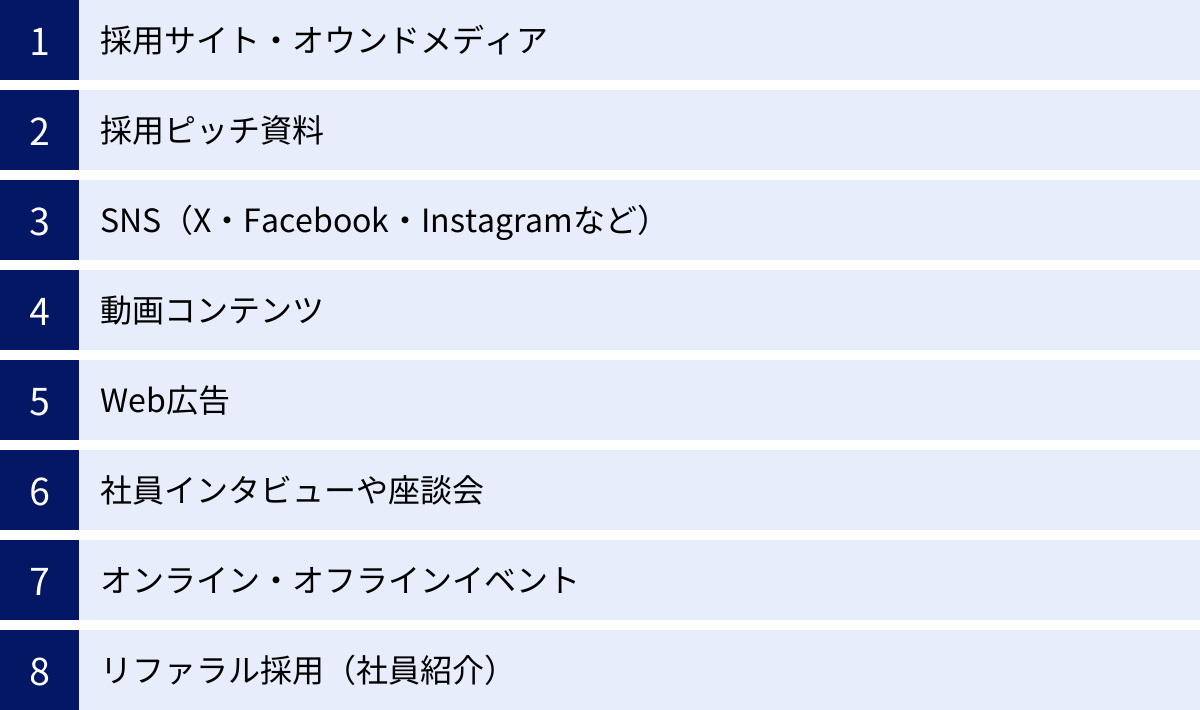

採用ブランディングで活用できる具体的な手法

採用ブランディングの戦略を立てたら、次はそれを具現化するための具体的な手法(戦術)を選択し、実行していくフェーズに入ります。ここでは、採用ブランディングで効果的に活用できる代表的な8つの手法について、それぞれの特徴と活用ポイントを解説します。

採用サイト・オウンドメディア

採用サイトやオウンドメディア(自社運営のブログなど)は、採用ブランディング活動の「ハブ(中心拠点)」となる最も重要なプラットフォームです。他のチャネルで企業に興味を持った候補者が、より深い情報を求めて最終的に訪れる場所であり、企業のエンプロイヤーブランドを集約して表現する場となります。求人情報だけでなく、定義したEVP(従業員価値提案)を伝えるための多様なコンテンツを体系的に蓄積していくことが重要です。

- 活用ポイント:

- 世界観の統一: サイトのデザイン、写真のトーン、文章の口調などを、採用コンセプトに合わせて統一し、企業らしさを表現します。

- コンテンツの充実: 社員インタビュー、プロジェクトの裏側、企業文化を紹介する記事、1日の仕事の様子、経営者の想いなど、テキストだけでは伝わらないリアルな情報を多角的に発信します。

- SEO対策: 候補者が検索しそうなキーワード(例:「エンジニア 成長環境」「営業 ワークライフバランス」など)を意識したコンテンツを作成し、自然検索からの流入を増やします。

採用ピッチ資料

採用ピッチ資料とは、企業のミッション、事業内容、カルチャー、働く環境、求める人物像などを、候補者向けに分かりやすくまとめたプレゼンテーション資料です。もともとはスタートアップが投資家向けに事業を説明する「ピッチ資料」から着想を得ています。カジュアル面談や面接の冒頭で提示したり、事前に候補者に送付したりすることで、短時間で効果的に企業理解を深めてもらうことができます。

- 活用ポイント:

- ストーリーテリング: 単なる情報の羅列ではなく、「なぜこの事業を始めたのか」「どんな課題を解決したいのか」といったストーリーを盛り込み、候補者の共感を呼び起こします。

- 透明性の確保: 良い面だけでなく、現在の事業課題や組織が抱える問題、そしてそれにどう向き合っているかを正直に開示することで、候補者からの信頼を高めます。

- 定期的な更新: 会社の成長フェーズや組織の変化に合わせて、内容は常に最新の状態に保つことが重要です。

SNS(X・Facebook・Instagramなど)

X(旧Twitter)、Facebook、Instagram、LinkedInといったSNSは、リアルタイムでの情報発信や、候補者との双方向コミュニケーションに非常に有効なチャネルです。それぞれのプラットフォームの特性を理解し、ターゲットペルソナに合わせて使い分けることが成功の鍵です。

- 活用ポイント:

- X: 速報性が高く、拡散力があるため、イベント告知やブログ更新のお知らせ、社内の日常のちょっとした出来事などをカジュアルに発信するのに向いています。

- Facebook/Instagram: 写真や動画といったビジュアルコンテンツとの相性が良く、オフィスの様子や社内イベント、社員のオフショットなどを通じて、企業の「雰囲気」を伝えるのに適しています。

- LinkedIn: ビジネスに特化したSNSであり、専門性の高い職種の採用や、経営層・マネジメント層へのアプローチに効果的です。

動画コンテンツ

動画は、テキストや静止画では伝えきれない企業の「空気感」や社員の「人柄」をリアルに伝えることができる強力なツールです。オフィスの様子、働く社員の表情、会話の雰囲気などを五感に訴えかけることで、候補者は自分がその場で働く姿をより具体的にイメージできます。

- 活用ポイント:

- 多様なフォーマット: オフィスツアー、社員の1日に密着するVlog、経営者や社員へのインタビュー、プロジェクト紹介、座談会の様子など、様々な切り口の動画を企画します。

- リアルさの重視: プロが制作した作り込まれた動画も良いですが、社員がスマートフォンで撮影したような、手作り感のあるリアルな動画の方が、親近感が湧き、信頼される場合もあります。

- 短尺動画の活用: YouTube ShortsやInstagramリール、TikTokといった短尺動画プラットフォームを活用し、企業の魅力をテンポよく発信するのも効果的です。

Web広告

Web広告は、ターゲットとなるペルソナに対して、ピンポイントで情報を届けることができる「攻め」の手法です。採用サイトやオウンドメディアを立ち上げても、すぐには自然な流入が見込めない初期段階において、認知度を向上させ、トラフィックを確保するために有効です。

- 活用ポイント:

- ターゲティング精度: SNS広告(Facebook広告、LinkedIn広告など)では、年齢、地域、興味関心、役職、スキルなどで非常に精緻なターゲティングが可能です。ペルソナに合わせて設定し、広告費用を最適化します。

- リターゲティング: 一度採用サイトを訪れた候補者に対して、再度広告を表示するリターゲティングを活用し、関心を維持・向上させます。

- クリエイティブの最適化: 広告の画像やテキストを複数パターン用意し、A/Bテストを行うことで、最も効果の高いクリエイティブを見つけ出します。

社員インタビューや座談会

実際に働く社員の「生の声」は、候補者にとって最も信頼できる情報源の一つです。様々な職種、経歴、役職の社員に登場してもらい、仕事のやりがい、入社の決め手、苦労した経験、今後の目標などを語ってもらうことで、候補者は多様なキャリアパスや働き方を具体的に知ることができます。

- 活用ポイント:

- 多様な人選: エース社員だけでなく、若手社員、中途入社社員、ワーキングマザーなど、多様なバックグラウンドを持つ社員に登場してもらい、企業の多様性をアピールします。

- 本音を引き出す: 事前に用意した質問だけでなく、インタビューや座談会の場で自然な会話を促し、社員の飾らない本音や人柄が伝わるように工夫します。

- コンテンツの二次利用: インタビュー記事をオウンドメディアに掲載するだけでなく、その要点を抜粋してSNSで発信したり、座談会の様子を動画にしたりと、一つのコンテンツを多角的に活用します。

オンライン・オフラインイベント

勉強会、ミートアップ、ワークショップ、会社説明会といったイベントは、候補者と直接的な接点を持ち、企業のファンになってもらう絶好の機会です。一方的な説明会ではなく、双方向のコミュニケーションが取れる場を設けることが重要です。

- 活用ポイント:

- テーマ設定: 自社の事業内容や技術に関連した勉強会や、特定のテーマ(例:「DX推進の裏側」「リモートワークでのチームビルディング術」)に関するトークイベントなど、ペルソナが興味を持ちそうなテーマを設定します。

- 体験の提供: 実際の業務に近い内容のワークショップや、社員と気軽に話せる懇親会などを企画し、参加者に「楽しかった」「学びがあった」というポジティブな体験を提供します。

- 継続的な関係構築: イベント参加者に対して、お礼のメールを送ったり、タレントプールに登録してもらったりして、その後も継続的にコミュニケーションを取ります。

リファラル採用(社員紹介)

リファラル採用は、社員が自らの友人や知人などを会社に紹介する採用手法です。これはインナーブランディングの成果を測る重要な指標でもあります。社員が自社に誇りを持ち、エンゲージメントが高い状態でなければ、大切な友人を紹介しようとは思わないからです。

- 活用ポイント:

- 制度の整備: 紹介から採用までのプロセスを明確にし、紹介者と被紹介者の双方にメリット(インセンティブなど)があるような、分かりやすく公平な制度を設計します。

- 情報提供の徹底: 社員が友人に自社の魅力を伝えやすいように、採用ピッチ資料や紹介用のパンフレットなどを準備し、いつでもアクセスできるようにしておきます。

- 感謝の文化: 採用の成否に関わらず、紹介してくれた社員に対して感謝の意を伝える文化を醸成することが、制度を活性化させる上で非常に重要です。

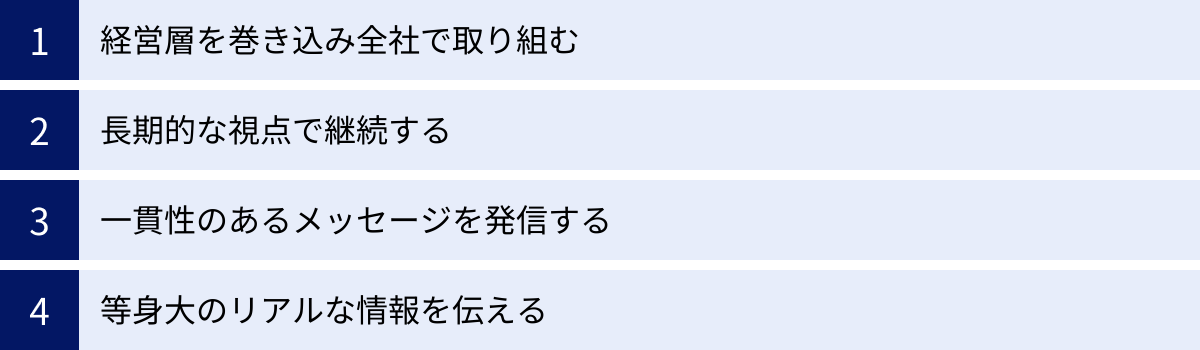

採用ブランディングを成功させる4つのポイント

採用ブランディングの進め方や具体的な手法を理解した上で、最後に、その取り組みを真の成功に導くために不可欠な4つの心構え・ポイントを解説します。これらは、小手先のテクニックではなく、採用ブランディング活動の根幹をなす哲学とも言えるものです。

① 経営層を巻き込み全社で取り組む

採用ブランディングを成功させるための最も重要な要素は、経営層の深い理解と強力なコミットメントです。採用ブランディングは、人事部だけのタスクではなく、企業の未来を左右する経営戦略そのものであるという認識を、トップが持つ必要があります。

なぜ経営層の巻き込みが不可欠なのでしょうか。

- ビジョンと一貫性の担保: 企業のビジョンやミッション、カルチャーといったブランドの核となる要素は、経営層の言葉で語られてこそ、社内外に強い説得力を持ちます。経営層が自らブランディングの旗振り役となり、一貫したメッセージを発信し続けることで、活動にぶれない軸が生まれます。

- 予算とリソースの確保: 採用ブランディングは、コンテンツ制作やイベント開催、時には外部パートナーの活用など、相応の投資を必要とします。また、長期的な取り組みであるため、継続的な予算確保が不可欠です。経営層のコミットメントがあれば、必要なリソースを確保しやすくなります。

- 全社的な協力体制の構築: デメリットの項でも述べた通り、採用ブランディングには現場社員や各部署の協力が欠かせません。経営層がトップダウンで「採用は全社の重要課題である」と宣言し、各部署への協力を要請することで、組織横断的なプロジェクトが円滑に進みます。

人事担当者は、採用ブランディングの重要性や戦略を経営層に粘り強く説明し、彼らを「最大の味方」につけることから始めなければなりません。経営層を巻き込むことができなければ、採用ブランディングの成功はあり得ないと言っても過言ではないのです。

② 長期的な視点で継続する

採用ブランディングは、短距離走ではなくマラソンです。効果を実感するまでに時間がかかるというデメリットを乗り越え、地道な努力をコツコツと継続できるかどうかが成否を分けます。

市場にブランドイメージが浸透するには、一貫したメッセージを、様々なチャネルを通じて、何度も繰り返し発信し続ける必要があります。一度や二度、良い記事を公開したり、イベントを開催したりしただけでは、人々の記憶には残りません。

- 計画的な運用: コンテンツの公開スケジュールやSNSの投稿頻度などをあらかじめ計画し(コンテンツカレンダーの作成など)、無理のない範囲で継続できる体制を整えることが重要です。

- 小さな成功体験の共有: KPIを追いながら、「先月よりサイトの滞在時間が延びた」「イベント参加者からポジティブなフィードバックをもらえた」といった小さな成功体験をチーム内や社内で共有し、関係者のモチベーションを維持する工夫も大切です。

- 「やめない」ことの価値: 競合他社の多くが、短期的な成果が出ないことに焦り、途中でブランディング活動をやめてしまいます。だからこそ、粘り強く「やめずに続ける」こと自体が、数年後には大きな差別化要因となり、強力な競争優位性につながるのです。

焦らず、しかし着実に歩みを進める。この長期的な視点を持つことが、採用ブランディングという長い旅路を走り抜くための鍵となります。

③ 一貫性のあるメッセージを発信する

採用ブランディングにおいて、「一貫性」は「信頼」と同義です。候補者は、企業の様々な情報発信に触れる中で、その企業が信頼に足るかどうかを判断しています。

- チャネル間の一貫性: 採用サイトで語られる理念、SNSでのカジュアルな発信、面接官の言葉、経営者のインタビュー記事。これらすべてのチャネルで発信されるメッセージの根底に、定義したEVP(従業員価値提案)や採用コンセプトが一貫して流れている必要があります。ある場所では「挑戦を歓迎する」と言っているのに、別の場所では「安定が一番」と語っていては、候補者は混乱し、不信感を抱きます。

- 言行の一貫性: 発信するメッセージ(言)と、社内の実際の行動や制度(行)が一致していることが、最も重要です。「ワークライフバランスを重視」と謳いながら、恒常的に長時間労働が蔓延しているような状態では、採用ブランディングは成り立ちません。むしろ、口コミサイトなどで実態が暴露され、ブランドイメージを大きく毀損する結果となります。

この一貫性を保つためには、ステップ3で定義したEVPを、社内の誰もが理解し、共有している状態を作ることが不可欠です。面接官のトレーニングを実施し、自社の魅力を自分の言葉で語れるようにしたり、全社で共有する「ブランドガイドライン」を作成したりすることも有効な手段です。あらゆる顧客接点(タッチポイント)で、一貫したブランド体験を提供することを常に意識しましょう。

④ 等身大のリアルな情報を伝える

かつての採用活動では、企業は自らを良く見せるために、ポジティブな情報だけを発信する傾向にありました。しかし、情報がオープンになった現代において、その手法はもはや通用しません。むしろ、完璧すぎる姿はかえって候補者に不信感を与えます。

採用ブランディングを成功させる最後のポイントは、美辞麗句を並べるのではなく、等身大のリアルな情報を誠実に伝えることです。

- 良い面も悪い面もオープンに: 企業の強みや成功体験だけでなく、現在抱えている課題、過去の失敗談、これから改善していきたい点なども包み隠さず話すことが、候補者からの信頼を獲得します。完璧な会社など存在しないことを、候補者は知っています。重要なのは、課題に対して見て見ぬふりをするのではなく、真摯に向き合い、乗り越えようとしている姿勢を見せることです。

- 社員の「本音」を届ける: 成功談だけでなく、仕事の厳しさや泥臭い部分、入社後のギャップやそれをどう乗り越えたかといった、社員のリアルな体験談は、何よりも説得力のあるコンテンツとなります。キラキラした側面だけでなく、人間味あふれる「素」の部分を見せることで、候補者は親近感を覚え、ファンになってくれるのです。

このような「オーセンティシティ(Authenticity:本物であること、真実性)」に基づいたコミュニケーションは、短期的な応募者数を減らすことがあるかもしれません。しかし、それでもなお「この会社で働きたい」と思ってくれる、覚悟を持った、本当に自社にマッチした人材との出会いを創出します。そして、その正直で誠実な姿勢こそが、長期的に揺るぐことのない、本物のエンプロイヤーブランドを築き上げるのです。

おすすめの採用ブランディング支援サービス・ツール

採用ブランディングを自社だけで進めるのは、専門知識やリソースの面で難しい場合があります。そのような時には、外部のサービスやツールをうまく活用することで、効率的かつ効果的に活動を推進できます。ここでは、採用ブランディングの各フェーズで役立つ代表的なサービスやツールを5つ紹介します。

| サービス・ツール名 | 種別 | 特徴 | 参照元 |

|---|---|---|---|

| Wantedly | ビジネスSNS・採用プラットフォーム | 給与などの条件面ではなく、「共感」を軸にしたマッチングをコンセプトとしており、企業のビジョンやミッション、ストーリーを発信しやすい。 | Wantedly公式サイト |

| HERP | 採用管理システム(ATS) | 複数の求人媒体からの応募情報を一元管理し、現場社員を巻き込んだ「スクラム採用」を提唱。全社的な採用活動をシステム面から支援する。 | 株式会社HERP公式サイト |

| Talentio | タレントマネジメント・採用管理システム | 採用活動から入社後の人材データ管理までを一気通貫で支援。候補者とのコミュニケーションを円滑にし、上質な候補者体験の提供に強みを持つ。 | 株式会社タレンティオ公式サイト |

| 株式会社揚羽 | ブランディング支援会社 | 企業の採用ブランディングやインナーブランディングを専門とする。コンセプト策定から動画・Webサイトなどのクリエイティブ制作までワンストップで提供。 | 株式会社揚羽公式サイト |

| 株式会社HeaR | 採用コンサルティング会社 | 採用戦略の立案から実行支援、採用ピッチ資料の作成代行などを得意とする。特にスタートアップやベンチャー企業への支援実績が豊富。 | 株式会社HeaR公式サイト |

Wantedly

Wantedlyは、「シゴトでココロオドルひとをふやす」をミッションに掲げるビジネスSNS型の採用プラットフォームです。最大の特徴は、求人募集ページに給与や待遇を記載せず、企業の「想い」や「やりがい」で候補者とマッチングする点にあります。企業のミッションやビジョン、働くメンバーの紹介、ストーリーといった定性的な情報を発信する機能が充実しており、採用ブランディングの思想と非常に親和性が高いツールです。気軽に会社訪問ができる「話を聞きに行きたい」ボタンがあり、転職潜在層との接点を作りやすいのも魅力です。(参照:Wantedly公式サイト)

HERP

HERPは、IT・Web業界を中心に多くの企業に導入されている採用管理システム(ATS)です。複数の求人媒体やエージェントからの応募情報を一元管理し、採用業務の効率化を実現します。HERPが提唱する「スクラム採用」とは、人事だけでなく現場の社員も一体となって採用活動に取り組むスタイルのことであり、まさに採用ブランディングを実践するための考え方です。システム上で各部署の社員が候補者情報を共有し、評価コメントを付けられるため、全社を巻き込んだ採用体制を構築する上で強力なサポートとなります。(参照:株式会社HERP公式サイト)

Talentio

Talentioは、採用管理から入社後のタレントマネジメントまでをカバーする統合型の人材プラットフォームです。洗練されたデザインの採用ページを簡単に作成できるほか、候補者とのコミュニケーション履歴を一元管理し、スムーズな連携を可能にします。特に、候補者一人ひとりに対して丁寧なコミュニケーションを取り、ポジティブな候補者体験(Candidate Experience)を提供することを重視しており、企業のブランドイメージ向上に貢献します。採用活動で得たデータを蓄積し、将来のタレントプールとして活用できる点も強みです。(参照:株式会社タレンティオ公式サイト)

株式会社揚羽

株式会社揚羽は、長年にわたり企業の採用ブランディングを支援してきた専門会社です。採用活動の課題分析から、EVP(従業員価値提案)の策定、採用コンセプトの立案といった戦略フェーズのコンサルティングに強みを持ちます。さらに、そのコンセプトを具現化するための採用サイトやパンフレット、動画といったクリエイティブの企画・制作までをワンストップで提供できるのが大きな特徴です。数多くの企業のブランディングを手掛けてきた豊富な知見に基づいた、質の高いアウトプットが期待できます。(参照:株式会社揚羽公式サイト)

株式会社HeaR

株式会社HeaRは、採用コンサルティングと実行支援を主軸とする企業です。特にスタートアップやベンチャー企業を中心に、採用戦略の設計、採用ピッチ資料の作成、採用広報の代行など、ハンズオンでの支援を提供しています。「採用CX(候補者体験)」の向上を重視し、候補者がファンになるようなコミュニケーション設計を得意としています。採用に関する最新のトレンドやノウハウをまとめたオウンドメディアも運営しており、情報収集の面でも参考にできる存在です。(参照:株式会社HeaR公式サイト)

まとめ

本記事では、採用ブランディングの基本的な概念から、その重要性が高まっている背景、具体的なメリットとデメリット、そして成功に導くための5つのステップと4つのポイントまでを、網羅的に解説してきました。

改めて要点を整理すると、採用ブランディングとは、自社を「働きたい会社」として候補者に認知・共感してもらうための長期的な経営戦略です。労働人口の減少や価値観の多様化が進む現代において、従来の採用手法だけでは優秀な人材を獲得することは困難であり、自社の独自の魅力を定義し、発信し続けることが不可欠となっています。

採用ブランディングに成功すれば、質の高い候補者からの応募増加、採用ミスマッチの防止、採用コストの削減、そして社員エンゲージメントの向上といった、計り知れないメリットを享受できます。しかしその一方で、効果を実感するまでに時間がかかり、全社的な協力と専門知識が求められるという側面も忘れてはなりません。

成功への道のりは、以下の5つのステップで構成されます。

- 現状分析と課題の明確化: 3C分析などで自社・競合・市場を客観的に把握する。

- 採用ペルソナの設定: 理想の候補者像を具体的に描き出す。

- EVP(従業員価値提案)の定義: 競合にはない自社独自の魅力を言語化する。

- 情報発信とアウターブランディング: 最適なチャネルで一貫したメッセージを届ける。

- 効果測定とインナーブランディング: 効果を検証し、社内への浸透を図る。

そして、このプロセス全体を通じて、「経営層を巻き込む」「長期的な視点で継続する」「一貫性のあるメッセージを発信する」「等身大のリアルな情報を伝える」という4つのポイントを常に意識することが、活動を成功に導くための鍵となります。

採用ブランディングは、単なる採用担当者の仕事ではありません。企業のアイデンティティを問い直し、未来の仲間との出会いを創出し、ひいては企業の未来そのものを創る活動です。この記事が、皆さまの会社にとって、その重要で価値ある一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。